Характер движения крови в сосудах различного типа

Кровеносные сосуды по своим свойствам и функциям подразделяются на четыре типа: артерии эластичного типа, артерии мышечного типа, капилляры и вены.

Артерии эластичного типа можно назвать аккумуляторами давления крови: благодаря им поддерживается непрерывный ток крови во время диастолы, когда сердце отдыхает. Стенки таких сосудов содержат значительное количество эластических волокон, благодаря чему в ходе функционирования артерий этого типа их радиус способен при упругих деформациях увеличиваться в 1,1 раза (на 10%), что соответствует увеличению площади сечения на 20%. Наряду с эластичными волокнами, стенки сосудов данного типа имеют значительное количество коллагеновых волокон, природное предназначение которых – обеспечение прочности тканей.

Артерии мышечного типа, меняя тонус, меняют распределение давления крови по органам и тканям. Aртериолы.

Изменения тонуса в отдельных звеньях системы артериол обеспечивают повышенный кровоток в тех органах, которые в данный момент в этом нуждаются, как в связи с физическими нагрузками, так и в ходе регулирования теплообмена организма с окружающей средой.

Cистема артериол передает пульсовую волну, которая окончательно затухает лишь на входе в капилляры.

Примеры системных нарушений в работе этого участка кровеносной системы – гипертония и гипотония.

Капилляры .Гидравлическое сопротивление всей системы капилляров невелико: если на входе в капилляры давление крови 20-40 мм рт.ст., то на выходе – 8-15 мм рт.ст., и это несмотря на впечатляющую суммарную их протяженность. Объяснение тому – очень малая скорость движения крови в этих сосудах: порядка 0,5 мм/с.

Вены – сложная разветвленная сеть сосудов, замыкающая выход капилляров с предсердиями. Эта система работает в условиях низкого давления; оно достигает нулевой отметки, и даже, как уже говорилось, может быть отрицательным. В этих условиях, в правом предсердии возникает еще более низкое давление, чтобы всасывать кровь, если она поступает слабо.

60. Общая характеристика опорно-двигательного аппарата (ода). Число степеней свободы суставов и ода.

Опорно-двигательный аппарат (ОДА) человека состоит из двух частей: пассивной и активной.

Пассивная часть ОДА содержит следующие элементы:

кости скелета

соединения костей (Биомеханика ОДА рассматривает в основном прерывные соединения костей – суставы).

связки

Активная часть ОДА содержит следующие элементы:

скелетные мышцы .

Двигательные нервные клетки (мотонейроны).

Рецепторы ОДА.

Чувствительные нейроны (афферентные нейроны).

Биомеханическими функциями ОДА являются:

опорная – обеспечивает опору для мягких тканей и органов, а также удержание вышележащих сегментов тела;

локомоторная (двигательная) – обеспечивает перемещение тела человека в пространстве;

защитная – защищает внутренние органы от повреждений.

Сустав – элемент ОДА, обеспечивающий соединение костных звеньев и создающий подвижность костей друг относительно друга. Суставы являются наиболее совершенными видами соединения костей. У человека их около 200.

Число степеней свободы-число независимых видов поворота в суставе

Опорно-двигательный аппарат человека с позиции теории машин и механизмов, можно рассматривать как сложный биомеханизм, состоящий из жестких звеньев (костей) и кинематических пар определенных классов (суставов). С этой точки зрения различают:

Одноосные суставы. Движения в них происходят только вокруг одной оси. Эти суставы обладают одной степенью свободы. В организме человека таких суставов насчитывается 85.

Двуосные суставы. Движения в них происходят вокруг двух осей. Эти суставы обладают двумя степенями свободы. В организме человека 33 двуосных сустава.

Многоосные суставы. Движения в них происходят вокруг трех осей. Эти суставы обладают тремя степенями свободы. В организме человека таких суставов 29.

Для определения числа степеней свободы ОДА человека применяют формулу Сомова-Малышева.

Число степеней свободы для модели тела человека с 148 подвижными звеньями составляет: n = 6 × 148 – 5 × 85 – 4 × 33 – 3 × 29 = 244. Это означает, что для описания положения модели тела человека в каждый момент времени необходимо иметь 244 уравнения.

Для количественных оценок параметров движения важно знать положение мгновенных осей вращения в суставе, так как это влияет на значение плеч сил отдельных мышц. Мгновенные оси вращения в суставах могут смещаться. Это происходит из-за того, что в суставах могут осуществляться три типа движения сочленяющихся поверхностей: скольжение, сдвиг и качение. Возможность таких движений обусловлена тем, что соприкасающиеся суставные поверхности не тождественны по форме.

Под влиянием занятий спортом адаптация суставов ОДА происходит разнонаправленно: в одних суставах подвижность увеличивается, в других – уменьшается. Так, у велосипедистов наибольшая подвижность отмечается в голеностопном суставе и наименьшая – в тазобедренном и плечевом

Соседние файлы в предмете Медицинская физика

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Система кровообращения с точки зрения механики представляет гидровлическую сеть. В ней содержатся камерные насосы с клапанами ( правое и левое сердце ) и растяжимые трубки, по которым течет вязкая жидкость – кровь.

И сердце, и сосуды способны менять свои геометрические и механические характеристики под влиянием физических, физиологических и биохимических факторов. Один из основных показателей движения крови по сосудам – объемную скорость кровотока – Q можно рассчитать по формуле:

Объемная скорость кровотока одинакова в разных регионах сосудистого русла и составляет 4-6 л/мин. Линейная скорость кровотока в аорте максимальна – 50 см/сек, в капиллярах – 0,07 см/сек, в полых венах – 33 см/сек.

Эти формулы взяты из гидродинамики, они не учитывают неравномерности тока крови внутри сосуда, наличия вихревых токов, неоднородности крови и т.д. Тем не менее они применимы для упрощенной оценки кровотока. В них формализованы основные физиологические факторы, определяющие движение крови по сосудам.

- Разность давлений (основной фактор, без которого движение крови невозможно ).

- Периферическое сопротивление. Складывается из следующих составляющих: тонус резистивных сосудов, вязкость крови, гидростатическое давление.

Существует термин эффективная вязкость крови, или вязкость движущейся крови в сосуде. Она определяется силой трения крови о стенки сосуда и ее слоев относительно друг друга.

Напряжение сдвига – сила взаимодействия движущихся слоев жидкости, которая уменьшается при нарастании линейной скорости то- ка крови (рис. 1).

При низкой скорости кровотока эффективная вязкость растет за счет уменьшения градиента и может увеличиться в 8-10 раз в мелких сосудах с низкой скоростью кровотока. Последнее не распространяется на капилляры, в которых эффективная вязкость снижается в связи с изменением агрегации эритроцитов.

При высокой скорости кровотока вязкость резко увеличивается за счет перехода ламинарного типа течения жидкости в турбулентное (рис. 2). Наиболее выражен этот процесс в местах разветвлений и крутых изгибов сосудов ( дуга аорты, раз- ветвление сонных артерий и т.д.).

При этом сила трения слоев жидкости и, соответственно, вязкость, рез- ко нарастают (возможно при мышечной работе и анемии). Величина артериального давления является важным показателем гидродинамики. Основной фактор движения крови по сосудам – разница давлений. Она активно создается в артериальной системе работой сердца. По ходу кровеносной системы давление снижается, являясь максимальным в аорте и минимальным в полых венах.

Факторы, определяющие величину артериального давления.

- Работа сердца.

- Объем циркулирующей крови.

- Тонус сосудов.

- Эластичность сосудов.

- Вязкость крови.

При оценке артериального давления используют следующие показатели:

- Р макс. или систолическое;

- Р мин. или диастолическое.

Артериальное давление определяют двумя группами методов: прямыми и косвенными.

К косвенным методам относятся аускультативный метод Короткова и пальпаторный метод Рива-Роччи. Прямое измерение артериального давления производят с помощью датчика давления, который можно вводить в полость артерии или соединять с ней при помощи специальных катетеров.

Особенности венозного кровотока. Вены относятся к сосудам низкого давления, по отношению к со- противлению кровотока резистивная функция выражена слабо, но сильно – емкостная.

Морфологически отличаются от артерий:

- меньшей массой гладкомышечной ткани сосудистой стенки (циркуляторный слой выражен слабее, чем продольный);

- отсутствием округлой формы сечения и способностью к спадению (коллапс) при низкой величине венозного давления;

- сильной зависимостью упругости от растяжения;

- большей зависимостью диаметра от давления;

- наличием клапанов, препятствующих обратному току крови (рис. 3).

Функционально отличаются от артерий:

Не нашли что искали?

Преподаватели спешат на помощь

- способностью изменять просвет без изменения венозного давления;

- меньшей величиной внутрисосудистого давления и большим общим объемом;

- большим влиянием экстравазального давления на кровоток.

Функции вен:

- Отводят кровь от органов и тканей.

- Депонируют до 70% крови для дальнейшего ее использования.

- Регулируют венозный возврат к сердцу и артериальное давление.

- Регулируют транскапиллярный обмен путем изменения соотношения пре- и посткапиллярного давления.

- Участвуют в обмене с окружающими тканями.

- Выполняют функцию обширной рефлексогенной зоны.

- Участвуют в реализации иммунного контроля.

Вспомогательные факторы движения крови по венам:

- наличие клапанов препятствует обратному току крови,

- динамические сокращения скелетных мышц способствуют проталкиванию крови по венам,

- присасывающее действие грудной клетки,

- присасывающее действие сердца ( эффект смещения атривентрикулярной перегородки в систолу желудочков ),

- ритмические сокращения самих вен.

Нарушения венозного кровотока могут приводить к патологическому венозному заcтою крови, снижению венозного возврата к сердцу и падению артериального давления. Венозный застой может возникнуть при сердечной недостаточности.

Микроциркуляция и транскапиллярный обмен.

Важнейшими компонентами микроциркуляции, обеспечивающей тканевой гомеостаз, являются:

- движение крови в капиллярах и прилегающих к ним микрососудах;

- движение лимфы в начальных частях лимфотической системы;

- движение межклеточной жидкости.

К зоне микроциркуляции относят: артериолы, прекапиллярные артериолы, капилляры, посткапиллярные венулы, венулы и артериоло- венулярные анастамозы.

Основой зоны микроциркуляции является капилляр. По строению различают:

- капилляры с непрерывной стенкой (образована сплошным эндотелиальным слоем, поры диаметром 4-5 нм, больших пор мало);

- капилляры с окончатой стенкой (в эндотелиальном слое имеются окошки диаметром 0,1 мкм, распространены в почке, слизистой кишечника );

- капилляры с прерывистой стенкой ( представлены в печени, селезенке, красном костном мозге , через разрывы в эндотелиальном слое могут проходить клетки крови ).

Общая площадь поперечного сечения всех капилляров 11000 см2, количество капилляров – 40 миллиардов. Общая площадь обмена капиллярной сети составляет 1000 м2, или 1,5 м2 на 100 г ткани. Плотность капиллярной сети в тканях различна ( в мозге – 3000 кап / мм3, в тонических мышцах – 1000 кап / мм3, в фазных скелетных мышцах – 300-400 кап/ мм3 ). В активно работающих мышцах плотность сети капилляров увеличивается.

Движение крови в микрососудах имеет ряд отличий, связанных с малым диаметром капилляра ( от 4 до 20 мкм, но обычно 7-8 мкм ). Скорость движения крови ( оценивают по скорости движения эритроцитов ) разная, поток крови не стационарный. Клетки крови при движении выстраиваются строго друг за другом, эритроциты при движении через капилляры с малым диаметром могут изменять свою форму.

При активности ткани в условях физиологического покоя открыта часть капилляров. Их количество возрастает в 2-3 раза при рабочей гиперемии.

Открытие капилляров регулируется оксигенацией тканей: при высоких значениях РО2 ( 50-60 мм. рт.ст.) количество функционирующих капилляров снижается в 2 раза, а при максимальном напряжении кислорода в тканях ( 100 мм.рт.ст. ) все обменные капилляры закрываются и кровь течет через артериоловенулярные шунты.

Транскапиллярный обмен обеспечивается следующими процессами: диффузией, фильтрацией и реабсорбцией.

Диффузия. Состоит в движении водорастворимых веществ низкой молекулярной массы через заполненные водой поры.

Фильтрация и реабсорбция. В процессе фильтрации кровь интенсивно обменивается с тканевой жидкостью водой и водорастворимыми компонентами. Между объемом жидкости, который переходит в меж- клеточную среду из плазмы в артериальном конце капилляра, и объемом жидкости, поступающим обратно в кровь в процессе реабсорбции существует динамическое равновесие. Оба процесса связаны с градиентами гидростатического и онкотического давлений.

Источник

Артерии.

Артерии подразделяют на артерии эластического и мышечного типов. Артерии эластического типа в среднем слое содержат плотную эластическую соединительную ткань, они легко растягиваются кровью. К таким сосудам относятся аорта и легочная артерия. Гладкомышечных клеток в этих сосудах нет, поэтому они сокращаются только пассивно, вследствие растяжения кровью. По ходу этих артерий в них начинают появляться гладкомышечные волокна, они замещают соединительно-тканные, и артерии постепенно становятся мышечного типа. Это – средние и мелкие артерии и артериолы.

Артерии эластического типа превращают систолический выброс сердца в непрерывный ток крови по сосудам: они растягиваются во время выброса крови из желудочков, и сокращаются во время диастолы желудочков, проталкивая кровь дальше.

Артерии мышечного типа – эта та часть сосудистого русла, на которую в основном влияют вазомоторные (сосудодвигательные) нервы и химические раздражители. Артерии называют «резистивными» сосудами, то есть создающими сопротивление.

При сокращении артериол давление в вышележащих сосудах увеличивается, а приток крови в капилляры уменьшается. Напротив, при расширении артериол увеличивается кровенаполнение капилляров, но снижается давление в более крупных сосудах. В связи с этим артериолы называют «кранами сосудистой системы».

Давление крови в артериях зависит от фазы сердечного цикла: оно наибольшее во время систолы желудочков, и называется максимальным или систолическим, и наименьшее – во время диастолы желудочков, называется минимальным или диастолическим. Разница между систолическим и диастолическим давлением называется пульсовым давлением. Кроме того, давление меняется во время дыхательного цикла: оно больше к концу вдоха и меньше – к концу выдоха.

В разных артериях кровяное давление различно. Для клинических целей артериальное давление измеряют в одних и тех же сосудах. У лошадей артериальное давление в хвостовой артерии составляет 110 – 120/35 – 50 , у крупного рогатого скота 110 – 140/30 – 50, у собак в бедренной или плечевой артериях 120 – 140/30 – 40 мм рт.ст.

Артериальный пульс – это ритмические колебания стенок артерий вследствие систолического выброса крови. Растяжение и последующее сужение аорты передается дальше по сосудам и затухает в артериолах. Пульсовая волна опережает движение крови по сосудам; у старых животных, вследстие склеротизации и потери эластичности сосудов, артериальный пульс распространяется быстрее.

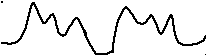

1

Рис.1.2.3. Сфигмограмма.

Запись пульсовой волны называется сфигмограммой (рис. 1.2.3.). На сфигмограмме различают восходящую часть – анакрота, нисходящую – катакрота. На катакроте имется повторная – дикротическая волна, отделенная инцизурой – вырезкой. Дикротическая волна возникает вследствие кратковременного обратного тока крови в аорте во время захлопывания полулунных клапанов, и отражения от них волны крови.

Свойства пульса. Частота – в норме соответствует частоте сокращений сердца. Быстрота – скорость, с которой наполняется сосуд кровью и спадает, это свойство зависит от того, с какой скоростью выбрасывается кровь их желудочков и от состояния эластичности аорты. Ритмичность – правильное чередование по времени анакроты и катакроты – отражает ритм сердечной деятельностью. Наполнение – объем крови, проходящий по сосуду. Это качество пульса связано и с объемом циркулирующей по сосудам крови, и с работой сердца, систолическим объемом. Напряжение – сила, с которой надо сдавить сосуд до прекращения в нем кровотока, показывает степень эластичности кровеносных сосудов.

У лошадей пульс исследуют на наружной челюстной артерии, у коров – на лицевой или на хвостовой артериях, у мелках животных – на бедренной или плечевой артериях.

Микроциркуляторное русло. К микроциркуляторному руслу относятся приносящие артериолы (метартериолы), капилляры и отводящие венулы (метавенулы), а также лимфатические капилляры. Это – важнейшая часть сосудистой системы, здесь образуется тканевая жидкость и осуществляется обмен веществами между кровью и тканями организма.

Различают следующие типы микроциркуляционного русла. Капиллярные сети – конечные разветвления артериол, соединенные между собой последовательно и параллельно. Соединясь в более крупные сосуды, капилляры образуют венулы. Артериовенозные анастомозы (шунты) – кратчайшие соединения артериол и венул. Такие анастомозы предохраняют капиллярную сеть от переполнения.Плазматические капилляры – в них нет форменных элементов, только плазма крови. Отделение плазмы от эритроцитов происходит в тех участках, где капилляры отходят под очень большим или очень маленьким углом от артериол.Диаметр капилляров – от 4 до 20 мкм, в среднем 7-8 мкм. Скорость течения крови в капиллярах – самая низкая среди всех сосудов: 0,5 – 1 мм/сек. В большинстве артериовенозных капилляров давление снижается с 20 – 40 мм рт.ст. на артериальном конце до 15 – 20 мм – в венозном. Суммарно во всех капиллярах содержится немного крови – всего около 6 % от общего объема, но зато площадь соприкосновения с тканями здесь самая большая, до 1500 м2 на 100 г ткани, что и обеспечивает обмен веществ. Стенка капилляра состоит из однослойного эндотелия и базальной мембраны. Переход веществ через стенку капилляров может происходить: а) – диффузией, через поры (каналы) в мембране; б)- с помощью активного транспорта с использованием белков-переносчиков; в) -путем пиноцитоза; г) – через слившиеся участки наружной и внутренней мембраны клеток (фенестры) и д) – через межклеточные контакты – щели.

Проницаемость капилляров различна в разных органах, наибольшая – в кроветворных органах, в почечных клубочках, наименьшая – в сосудах мозга.

В состоянии покоя кровь циркулирует только через небольшую часть капилляров. Периодически они закрываются, и кровоток осуществляется через соседние капилляры (игра капилляров). При увеличении функциональной активности ткани или органа открывается больше капилляров и увеличивается давления в них.

Величина капиллярного кровотока регулируется следующими механизмами.

1. Изменением тонуса прекапиллярных артериол: при их сужение приток крови в капилляры уменьшается, при расширении – увеличивается.

2. Изменением тонуса прекапиллярных сфинктеров – циркулярно расположенных гладкомышечных волокон на границе артериолы и капилляра. При сокращении прекапиллярных сфинктеров приток крови в капилляр уменьшается или вообще прекращается, при расслаблении – увеличивается.

3. Изменением объема эндотелиальных клеток капилляров. При их набухании просвет капилляров уменьшается и уменьшается кровоток.

4. Изменением тонуса венул. При увеличении венозного тонуса капилляры расширяются и вмещают больше крови.

Движение крови в венах. Вены называют «емкостными» сосудами, в них слабо развит гладкомышечный слой, и они легко растягиваются, вмещая в себя большой объем крови. В венах находится около 75 % всей крови организма.Линейная скорость кровотока в венах постепенно возрастает, по мере слияния в более крупные сосуды. В полых венах она достигает 20 см/сек, тогда, как в периферических колеблется от 6 до 14 см/сек.Давление крови в венах постепенно снижается до 0 в предсердиях. Разница давления между капиллярами и полостями предсердий – основная причина движения крови в венах. Поскольку венозное давление мало, то существуют дополнительные механизмы, способствующие одностороннему движению крови в венах. К ним относятся следующие факторы.

1. Наличие кармашковых клапанов в крупных венах, кроме воротной и полых вен.

2. Ритмические сокращения скелетных мышц, «выжимающих» кровь из вен. Напротив, статические, длительные сокращения скелетных мышц препятствуют венозному кровотоку и вызывают застой крови в венах.

3. Присасывающее действие сердца и грудной клетки, особенно при вдохе.

4. Давление диафрагмы при вдохе на органы брюшной полости, выжимающее кровь из вен брюшных органов в воротную вену.

Венный пульс – ритмические колебания стенок крупных вен вследствие работы сердца. Во время систолы предсердий кровь задерживается в полых венах и растягивает их, при диастоле предсердий кровь уходит в них, на флебограмме – записи пульсовой волны в вене (зубец «a»). Следующий зубец -«c» – это ундуляция, «вздрагивание» яремных вен вследствие пульсации сонной артерии. Третий зубец – «v» – совпадает с концом систолы желудочков, когда предсердия растянуты кровью и задерживается на этот момент в венах.

a c v

Рис 1.2.3. Схема записи венного пульса (флебограмма)

Венный физиологический, или отрицательный венный пульс можно наблюдать в яремных венах.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник