Характерно сосудов древесины корня

Описанные выше особенности макроскопического строения древесины относятся одинаково как к хвойным, так и лиственным породам. Ниже будут рассмотрены еще две особенности, одна из которых присуща древесине только лиственных, а вторая — только древесине хвойных пород. На поперечном разрезе древесины некоторых лиственных пород (дуба, грецкого ореха и др.) можно заметить мелкие отверстия, представляющие собой поперечные разрезы сосудов. Сосуды имеют форму трубок разной величины и являются характерным элементом строения древесины лиственных пород (у хвойных пород сосудов нет). Сосуды делятся на крупные, ясно заметные невооруженным глазом, и мелкие, неразличимые невооруженным глазом. В некоторых породах мелкие сосуды собраны в группы, которые можно обнаружить без микроскопа.

Крупные сосуды чаще сосредоточены в одной ранней зоне годичных слоев, образуя на поперечном разрезе пористое кольцо (например, у дуба); реже крупные сосуды распределены по годичному слою равномерно (например, у грецкого ореха). Собранные в группы мелкие сосуды при наличии крупных сосудов в ранней зоне сосредоточены в поздней зоне, где они заметны благодаря более светлой окраске. Если крупных сосудов нет, мелкие сосуды у большинства пород рассеяны по всему слою; однако их количество и величина несколько уменьшаются по направлению к внешней границе слоя.

Рис. 11. Типы группировки сосудов: а, б, в — кольцесосудистые породы с радиальной (каштан), тангенциальной (ильм) и рассеянной (ясень) группировкой мелких сосудов в поздней зоне; г — раесеяннососудистая порода (орех).

Описанное распределение сосудов позволяет разделить лиственные породы на кольцесосудистые, с кольцом крупных сосудов в ранней зоне годичных слоев, и рассеяннососудистые, у которых сосуды независимо от величины распределены по годичному слою более или менее равномерно (рис. 11). Резкая разница между ранней и поздней зоной делает хорошо заметными годичные слои в кольцесосудистых породах. В то же время у рассеяннососудистых пород нет различия между этими зонами, поэтому годичные слои имеют однородное строение и границы между ними плохо заметны.

Кольцесосудистыми среди наших лиственных пород являются дуб, ясень, каштан съедобный, вяз, ильм, карагач, бархатное дерево, фисташка и некоторые др. К рассеяннососудистым относится большинство лиственных пород, среди них с крупными сосудами — грецкий орех и хурма, а с мелкими — остальные: береза, осина, ольха, липа, бук, клен, платан, тополь, ива, рябина, груша, лещина и др.

По группировке мелких сосудов в поздней древесине кольцесосудистые породы могут быть разделены на три подгруппы: 1) породы с радиальной группировкой мелких сосудов (дуб, каштан съедобный); группы мелких сосудов здесь имеют вид язычков пламени, расположенных в поздней древесине и направленных поперек годичных слоев; 2) породы с тангенциальной группировкой мелких сосудов (ильмовые); в этих случаях группы мелких сосудов имеют вид светлых волнистых линий, направленных параллельно границе годичных слоев; 3) породы с мелкими сосудами, распределенными в поздней зоне без особого порядка (ясень). На рис. 11 показаны схемы четырех типичных группировок сосудов на поперечном разрезе в древесине лиственных пород.

На продольных разрезах сосуды, особенно крупные, бывают заметны в виде бороздок. Сосуды редко проходят в стволе строго вертикально, поэтому на продольных разрезах бороздки обычно бывают короткими, так как в разрез попадает только часть сосуда. Диаметр крупных сосудов колеблется от 0,2 до 0,4 мм, мелких — от 0,016 до 0,1 мм. Длина сосудов обычно не превышает 10 см, но у дуба достигает 3,6 м. Объем сосудов у разных пород колеблется в широких пределах, а для данной породы зависит от условий произрастания. Объем крупных сосудов в древесине дуба из нагорных дубрав и с солонцовых почв примерно одинаков, но объем мелких сосудов во втором случае в 2 раза больше. По радиусу ствола размер сосудов сначала увеличивается по направлению от сердцевины к коре, достигая максимума, после чего остается постоянным или несколько уменьшается. По высоте ствола число сосудов и площадь их сечения возрастает по направлению от комля к вершине. В растущем дереве по сосудам поднимается вода из корней в крону; в срубленной древесине сосуды, являясь слабыми элементами, понижают ее прочность.

Источник

Определение

Корень — осевой подземный орган растения, обладающий неограниченным концевым ростом.

Виды корней (рис. 1):

Главный корень развивается из зародышевого корешка семени и играет в растении роль центральной оси подземной части.

Придаточные корни растут от побега.

Боковые корни образуются на главном и придаточных корнях.

Вся совокупность корней растения называется корневой системой.

типы корневых систем

В зависимости от развития тех или иных видов корней выделяют два типа корневых систем (рис. 2).

Стержневая корневая система состоит из хорошо развитого главного корня и отходящих от него более мелких боковых корней, которые в свою очередь делятся на боковые корни второго, третьего и т. д. порядков.

Такая корневая система характерна для двудольных растений и хорошо просматривается только у молодых растений, выращенных из семян. У старых многолетних растений главный корень со временем замедляет рост, а боковые корни догоняют его или даже перерастают.

Мочковатая корневая система состоит из многочисленных придаточных и боковых корней. Главный корень не развивается или развивается слабо.

Мочковатая корневая система характерна для однодольных растений.

Рис. 2. Типы корневых систем

внутреннее строение корня

В строении корня различают несколько зон, каждая из которых имеет определенное строение и выполняет определенные функции (рис. 3).

Зона деления состоит из мелких постоянно делящихся клеток верхушечной меристемы. Это зона находится на кончиках всех корней растения. Благодаря верхушечной меристеме осуществляется рост корня в длину.

Корневой чехлик — несколько слоёв плотно сросшихся клеток с утолщенными стенками.

Функция корневого чехлика:

механическая защита зоны деления;

выделение слизистых веществ для более легкого проникновения в почву.

Клетки снаружи корневого чехлика постоянно разрушаются, а с внутренней стороны он нарастает благодаря клеткам меристемы.

Пикировка корня — удаление кончика главного корня — производится с целью прекращения роста главного корня и усиления роста боковых корней: общая площадь корневого питания увеличивается.

Рис. 3. Зоны корня

Зона растяжения (роста). В ней клетки растут, вытягиваясь в длину, благодаря чему и происходит удлинение корня.

В этой же зоне начинается дифференцировка клеток. Поверхностные клетки превращаются в клетки ризодермы. В центре формируются клетки проводящих тканей.

Зона всасывания. Зона всасывания снаружи покрыта тонкой покровной тканью эпиблемой (или ризодермой). В этой зоне клетки эпиблемы образуют выросты — корневые волоски. Корневые волоски представляют собой длинные тонкие нитевидные клеточные выросты, в которые перемещается ядро клетки. По мере роста корня они разрушаются, эпидерма замещается пробкой и зона всасывания замещается зоной проведения.

Функция корневых волосков: поглощение из почвы воды и минеральных веществ.

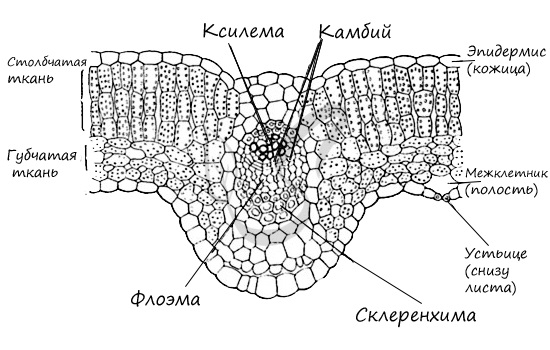

Зона проведения продолжается до наземных частей растения. В ней находятся сосуды ксилемы, по которым от корня поднимается вода с минеральными веществами, и ситовидные трубки флоэмы, по которым в корень поступают органические вещества из листьев.

Гистологическое строение корня

На поперечном срезе молодой части (верх зоны растяжения) корня видно, что большую его часть составляют паренхимные клетки коры (рис. 4). Сверху они покрыты однослойной эпиблемой, а в середине находятся зачатки ксилемы и флоэмы. Они окружены двумя специальными слоями клеток: эндодермой и перициклом.

Эндодерма — внутренний однорядный слой плотно сомкнутых клеток первичной коры, прилегающий к центральному цилиндру осевых органов высших растений.

В корнях радиальные и поперечные стенки клеток эндодермы имеют утолщения в виде поясков, содержащие суберин и лигнин (пояски Каспари), тонкостенными остаются пропускные клетки этого слоя. Таким образом, эндодерма является физиологическим барьером, регулирующим поступление воды и ионов из первичной коры в центральный цилиндр корня.

Перицикл или перикамбий — первичная образовательная ткань растений, окружающая проводящие ткани. Формирует осевой цилиндр, наружным слоем которого он является. В нём закладываются придаточные и боковые корни. У двудольных дифференцируется в камбий и феллоген в процессе вторичного утолщения корня.

Феллоген, или пробковый камбий — образовательная ткань, дающая начало вторичной покровной ткани — пробке.

Рис. 4. Молодая часть корня (поперечный срез)

На более поздних стадиях формируется проводящая система корня (рис. 5).

Рис. 5. Проводящая система корня

Поводящая система имеет на срезе форму круга, поэтому её часто называют проводящим цилиндром. Ксилема располагается в центре и образует структуру звезды с лучами, доходящими до края проводящего цилиндра.

Флоэма располагается в промежутках между лучами ксилемы.

Между ксилемой и флоэмой имеется слой камбия, благодаря которому происходит образование новых проводящих элементов.

Эндодерма, окружающая проводящий цилиндр, играет роль запирающего механизма. Её клетки плотно соединены друг с другом, их стенки пропитаны водонепроницаемыми веществами, благодаря чему вода и минеральные соли не могут выйти из проводящего цилиндра вбок и вынуждены двигаться вверх. Из клеток коры вода и минеральные соли попадают в проводящий цилиндр благодаря наличию в кольце эндодермы специальных пропускных клеток.

Перицикл, расположенный под эндодермой, является образовательной тканью, которая даёт начало боковым корням (рис. 6).

Рис. 6. Образование перициклом боковых корней

В результате деления клеток перицикла формируется верхушечная меристема боковых корней, которая обеспечивает их рост.

Таким образом, проводящая система бокового корня сразу оказывается связанной с проводящей системой материнского корня и может получать от неё вещества, необходимые для роста, а в дальнейшем передавать в неё воду и минеральные соли.

Источник

Корень

1. Какую функцию НЕ выполняет корень?

А. транспортную;

Б. выделительную;

В. функцию генеративного размножения.

2. Какой корень не входит в состав стержневой корневой системы?

А. главный;

Б. боковой;

В. придаточный.

3. От какой части растения НЕ отходит придаточный корень?

А. от стебля

Б. от листа

В. от главного корня

4. Назовите основной признак, по наличию которого корневую систему относят к стержневой.

А. боковые корни

Б. придаточные корни

В. хорошо развитый главный корень

Г. много длинных корней конусовидной формы

5. Чем по своему строению являются корневые волоски?

А. придаточными корнями

Б. боковыми корнями

В. микроворсинками клетки

Г. крупными выростами клеток

Д. жгутиками

6. Назовите зону корня, клетки которой имеют корневые волоски

А. зона всасывания

Б. зона размножения

В. зона проведения

Г. зона роста

7. Назовите зону корня цветкового растения, которая расположена первой относительно корневого чехлика.

А. зона всасывания

Б. зона деления

В. зона проведения

Г. зона роста

8. Укажите группу растений, у которых корни проникают в почву на большие расстояние, чем корни других растений.

А. фасоль, огурец, лук

Б. люцерна, подсолнечник, сахарная свекла

В. картофель, горох, рожь

9. Какой физиологический процесс обеспечивается корневым давлением?

А. продвижение органических веществ от стебля к корню

Б. всасывание воды

В. всасывание минеральных солей

Г. продвижение воды и солей от корня к стеблю

10. В какое время года вносят в землю фосфорные удобрения?

А. весной

Б. осенью

В. летом

Г. зимой

11. Что из перечисленного ниже характерно для сосудов корня?

А. содержат много цитоплазмы

Б. имеют поперечные перегородки между соседними клетками, расположенными друг над другом

В. имеют отверстия в боковых клеточных стенках

Г. переносят органические вещества из листьев в корень

12. Что из перечисленного ниже характерно для корнеплодов?

А. являются видоизменениями придаточных корней

Б. являются видоизменениями боковых корней

В. обычно образуются у двулетних растений

Г. формируются для запасания минеральных веществ

13. Что из перечисленного ниже связано с калийными удобрениями?

А. ускоряют созревание плодов

Б. повышают морозоустойчивость растений

В. вносят в почву осенью

Г. плохо растворяются в воде

14. В чем значение рыхления почвы для культурных растений?

А. уменьшает испарение воды почвой

Б. увеличивает поглощение корнями солей

В. стимулирует рост корней

Г. уменьшает потребность растений в кислороде

15. Назовите у цветковых растений структуры, по которым вода и минеральные соли перемещаются от корня к стеблю.

А. корневые волоски

Б. межклетники

В. сосуды

Г. ситовидные трубки

16. Укажите растения, у которых развиваются корневые клубни.

А. репа, свекла

Б. морковь, редис

В. картофель, чеснок

Г. георгин, батат

17. У произрастающего в Индии бенгальского фикуса, или баньяна, на крупных горизонтальных ветвях взрослого растения образуются врастающие в землю структуры. Что представляют собой эти структуры по своему строению и происхождению?

А. главные корни

Б. корневище

В. придаточные корни

Г. боковые корни

18. Назовите растение, у которого образуются корни-прицепки для прикрепления к вертикальной стене или стволу дерева и последующего роста вверх.

А. вьюн

Б. горох

В. плющ

Г. огурец

19. Какова основная функция корнеплодов?

А. запасание воды

Б. запасание минеральных веществ

В. запасание питательных веществ

Г. вегетативное размножение

20. Назовите структуры корня цветковых растений, которые на пути движения воды из почвы в стебель расположены первыми.

А. клетки коры

Б. сосуды

В. клетки с корневыми волосками

21. Что из перечисленного ниже для сосудов древесины корня НЕ характерно?

А. имеют вид длинных полых трубочек без живого содержимого

Б. имеют толстые прочные стенки

В. имеются поперечные перегородки – участки клеточной оболочки – с отверстиями

Г. переносят воду с растворенными минеральными солями

Д. обеспечивают восходящий ток веществ в стебле

Е. имеют отверстия в боковых клеточных стенках

22. Назовите цветковое растение, которое образует корнеплоды.

А. картофель

Б. свекла

В. георгин

Г. лук

23. Назовите растение со стержневой корневой системой:

А. овес

Б. подорожник

В. подсолнечник

Г. рожь

24. Назовите структурный(е) компонент(ы) растительных клеток, который(ые) имеется(ются)в сосудах корня цветковых растений.

А. цитоплазма

Б. толстая наружная оболочка

В. клеточное ядро

Г. митохондрии и хлоропласты

Д. рибосомы

25. Назовите структуру(ы) корня у цветковых растений, по которой(ым) перемещаются органические вещества из листьев в корень.

А. сосуды

Б. луб

В. межклеткники

Г. корневые волоски

26. Назовите организмы, обитающие в утолщениях корней – клубеньках – мотыльковых (бобовых) растений.

А. вирусы

Б. бактерии

В. простейшие

Г. зеленые водоросли

Д. одноклеточные грибы

27. Назовите основной признак, по которому корневую систему относят к мочковатой.

А. боковые корни

Б. придаточные корни

В. отсутствует хорошо развитый главный корень

28. Назовите все части цветкового растения, от которых могут отходить придаточные корни.

А. подземная часть стебля

Б. надземная часть стебля

В. подземная и надземная части стебля

Г. подземная и надземная части стебля, листья

Д. стебель, листья, корни

29. Что характерно для клеточных образований механической ткани корня цветковых растений?

А. клетки заполнены водой

Б. форма клеток – округлая

В. клетки имеют толстые клеточные оболочки

Г. клетки содержат крупные ядра

30. Воздушные корни орхидей влажных тропических лесов, корни-прицепки у плюща, корневые клубни у георгина и батата – все это видоизменения корней одного типа. Назовите этот тип корней.

А. главные

Б. придаточные

В. боковые

31. Что можно сказать о скорости поглощения воды корнем при понижении температуры?

А. не изменяется

Б. уменьшается

В. увеличивается

Г. сначала увеличивается, потом уменьшается

32. Клубеньковые бактерии поглощают из почвенного воздуха вещество, которое переводят в химические соединения, легко усваиваемые растениями. Назовите это вещество.

А. азот

Б. кислород

В. углекислый газ

Г. водород

33. Каким термином называют симбиоз корня высшего растения и гриба, поселившегося на нем?

А. корнеклубень

Б. корнеплод

В. плодовое тело

Г. микориза

Д. корневые клубеньки

34. Назовите участок корня, в клетках которого откладываются запасные вещества, чаще всего крахмал.

А. луб

Б. древесина

В. кора

Г. кожица

35. Вспомните видоизменения разных органов цветковых и определите признак, по которому все перечисленные ниже структуры, кроме одной, объединены в одну группу. Укажите лишнюю среди них структуру.

А. корнеплоды у моркови и сахарной свеклы

Б. корнеклубни у георгина

В. воздушные корни у орхидей

Г. корни-прицепки у плюща

Д. корневище у крапивы

Е. корни-подпорки у баньяна

Источник

«В природе нет ничего бесполезного» – Мишель де Монтень

Только вдумайтесь в мощь проводящей ткани! Ведь ей приходится поднимать воду и растворенные в ней минеральные вещества от тончайших волосков корня

до клеток листа. Самое высокое дерево на нашей планете, вечнозеленая секвойя по имени Гиперион, растет на севере Калифорнии и достигает (на 2017 год) – 117 метров в высоту.

И вода по проводящим тканям преодолевает 117 метров высоты у этого растения, от корней к листьям! Она передвигается по структурам проводящих тканей против

силы тяжести, и сегодня вы узнаете о секрете, который таит это уникальное явление.

Запомните, чтобы глубоко изучить любую науку, нужно восхищаться ей, уметь удивляться и проявлять любопытство в этой сфере. В ботанике это можно делать

самыми разными путями: вы можете посетить ботанический сад, или, к примеру, приобрести микроскоп и рассматривать ткани и органы растений, самостоятельно приготавливая

микропрепараты.

Это действительно важно, поэтому я останавливаюсь на этом. Сам я получаю и всегда призываю своих учеников получать искреннее удовольствие от погружения в науку.

Надеюсь, что и вы разделите эту радость новых интересных знаний, я приложу к этому все усилия. Итак, начнем изучать проводящие ткани.

Проводящие ткани можно сравнить с кровеносной системой человека, которая пронизывает весь наш организм, доставляя питательные вещества к клеткам и удаляя продукты

обмена веществ из них.

Как уже было сказано, эти ткани служат для передвижения по организму растения растворенных питательных веществ. Имеется два направления тока: от корней к листьям

(восходящий ток) и от листьев к корням (нисходящий ток).

Логическим путем можно угадать многие научные факты, даже не зная их. К примеру, чем представлен восходящий ток? Что поднимается от корней к листьям? Это конечно же

вода и растворенные в ней минеральные вещества, они движутся по сосудам и трахеидам проводящей ткани – ксилемы (древесины).

От листьев к корням спускаются органические вещества, образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях, они движутся по ситовидным трубкам проводящей ткани – флоэмы (луба).

Несмотря на то, что настоящие проводящие ткани впервые появились у папоротникообразных, но у мхов в наличии имеются водоносные клетки, благодаря которым они могут накапливать воду, которая в процентном соотношении может составить до 25% от их массы. По этой причине во время Первой мировой войны мох сфагнум использовали в качестве перевозочного материала. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами.

В состав и ксилемы, и флоэмы входят как живые, так и мертвые клетки. Однако отметим, что в ксилеме мертвые клетки преобладают.

Ксилема (древесина)

Обеспечивает восходящий ток (от корней к листьям) воды и растворенных в ней минеральных солей. В толще проводящей ткани находятся отнюдь не только те самые трахеиды и

сосуды, ее пронизывают многочисленные механические волокна – древесинные, обеспечивающие каркасность и прочность. В ксилеме содержатся также запасающие структуры,

представленные древесинной паренхимой, где накапливаются питательные вещества. Давайте разберемся из каких гистологических элементов состоит ксилема.

- Трахеиды

- Сосуды

- Древесинные волокна (либриформ)

- Паренхимные клетки (древесинная паренхима)

Эволюционно наиболее древние структуры. Представлены прозенхимными (вытянутые, с заостренными концами), мертвыми клетками. Через них осуществляется передвижение

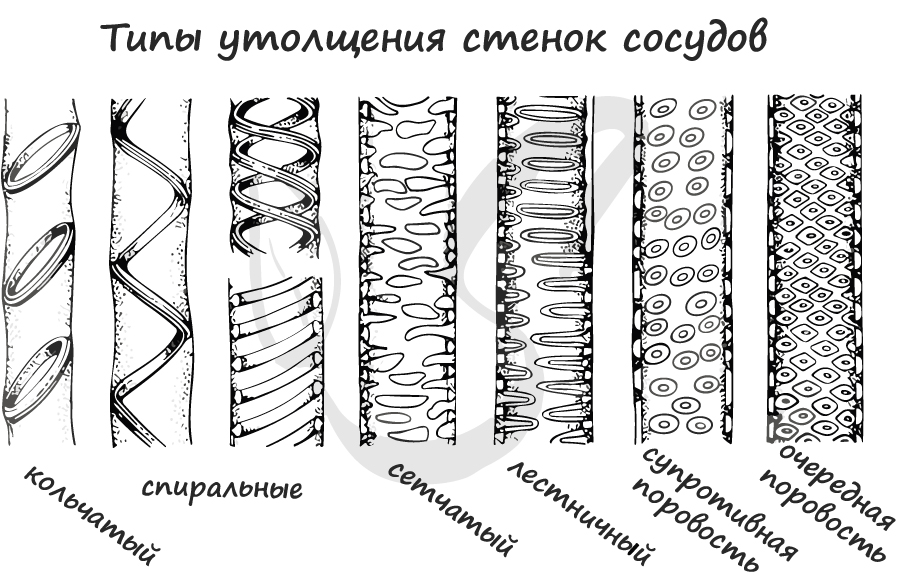

и фильтрация растворов из нижележащей трахеиды в вышележащую. Их одревесневшая утолщенная клеточная стенка имеет разнообразные формы: пористую,

спиралевидную, кольчатую.

Длинные трубки, представляющие собой слияние отдельных мертвых клеток “члеников” в единый “сосуд”. Ток жидкости идет из нижележащих отделов в вышележащие

благодаря отверстиям (перфорациям) между клетками, составляющими сосуд. Так же, как и у трахеид, утолщения клеточных стенок у сосудов бывает самых разных форм.

Во время роста растения проводящие ткани также претерпевают морфологические изменения. Изначальная длина сосуда меняется, благодаря своему строению

он растягивается и обеспечивает ток воды и минеральных солей.

Полагают, что эволюционно эти волокна берут начало от трахеид. Они не проводят воду, имеют более узкий просвет и отличаются хорошо выраженной

клеточной стенкой, которая придает ксилеме механическую прочность.

Эти клетки составляет обкладку вокруг сосуда, имеют одревесневшие оболочки с порами, которым соответствуют окаймленная пора со стороны сосуда. То есть сюда из сосуда могут поступать органические вещества и формировать запасы, которые в дальнейшем пригодятся растению.

Флоэма (луб)

Образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях продукты необходимо доставить в те части растения, где есть потребность в питательных веществах: конусы нарастания,

подземные части, или “складировать” на будущее в семенах и плодах. Флоэма обеспечивает нисходящий ток органических веществ в растении, доставляя их по месту назначения. До 90% всех перемещаемых веществ по флоэме составляет углевод – дисахарид сахароза.

Эта ткань представлена ситовидными трубками, генез (от греч. genesis – происхождение) которых различается: первичная флоэма дифференцируется из прокамбия, вторичная

флоэма – из камбия. Несмотря на различия генеза, клеточный состав описанных тканей идентичен.

Разберемся с компонентами, которые входят в состав флоэмы:

- Ситовидные элементы

- Склеренхимные элементы (лубяные волокна)

- Паренхимные элементы (лубяная паренхима)

Это живые клетки, обеспечивающие основной транспорт. Особо стоит выделить ситовидные трубки, образованные множеством безъядерных клеток – “члеников”, соединенных в единую цепь. Между “члениками” имеются поперечные перегородки с порами, благодаря которым содержимое из вышележащих клеток поступает в нижележащие. Эти перегородки похожи на сито – вот откуда берется название ситовидных трубок 🙂

Клетки-спутницы (сопровождающие клетки) также заслуживают нашего особого внимания. Они примыкают к боковым стенкам ситовидных трубок, из этих клеток через перфорации (поры) АТФ

и нуклеиновые кислоты попадают в ситовидные трубки, создавая нисходящий ток. Таким образом, клетки-спутницы контролируют деятельность

ситовидных трубок.

Пронизывают флоэму, придавая ей опору. Часть клеток отмирает, что характерно для данной группы тканей.

Обеспечивают радиальный транспорт веществ из проводящих тканей в рядом расположенные живые клетки других прилежащих тканей.

По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой (образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают.

Отмершие ситовидные трубки постепенно сплющиваются давящими на них соседними живыми клетками.

Ниже вы найдете продольный срез тканей растения, изучите его.

Жилка

Это сосудисто-волокнистый пучок, образованный ксилемой и флоэмой. Ксилема располагается сверху, флоэма – снизу. Над пучком и под ним располагаются уголковая или пластинчатая

колленхима, прилежащая к эпидерме и выполняющая опорную функцию. Склеренхима может располагаться участками или вокруг этих жилок. Жилки развиваются из прокамбия,

располагаются в центральном осевом цилиндре. Существует два вида жилок:

- Открытые

- Закрытые

Ключевой момент: между ксилемой и флоэмой располагается прослойка камбия. Этот факт обуславливает возможность образования дополнительного объема

ксилемы и флоэмы в будущем, для дальнейшего роста и увеличения в объеме пучка. Без камбия невозможно было бы утолщения органа. Такие пучки можно

обнаружить во всех органах двудольных растений.

Основное отличие в том, что между ксилемой и флоэмой отсутствует камбий. Невозможно образования новых элементов проводящих тканей, ксилемы и флоэмы.

Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях однодольных растений.

Верхняя часть жилки представлена ксилемой, нижняя флоэмой. Вокруг пучка в виде кольца располагается механическая ткань

– склеренхима. Над пучком и под ним механическая ткань – колленхима – выполняет опорную функцию.

Как вода поднимается от корней к листьям, против силы тяжести?

Запомните, что вода и растворенные в ней минеральные соли поступают в растение благодаря слаженной работе двух концевых двигателей: нагнетающего корневого и

присасывающего листового.

- Корневое давление

- Транспирация

Силу, поднимающую воду вверх по сосудам, называют корневым давлением. Величина его обычно составляет от 30 до 150 кПа. В основе этого явления лежит осмос:

клетки корня выделяют минеральные и органические вещества в сосуды, что создает более высокое давление, чем в почвенном растворе, и последний начинает притягиваться

в сосуды.

Работа верхнего концевого двигателя заключается в транспирации – испарении воды с поверхности листа. Представим себе длинный сосуд с жидкостью от корневых

волосков до клеток листа. Далее проведите следующий мысленный эксперимент: из верхнего конца трубки жидкость все время удаляется путем испарения, то есть место

освобождается и это создает притягивающую силу для жидкости расположенной ниже, она поднимается наверх, на место испарившейся жидкости.

Присасывающее действие транспирации передается корням в форме гидродинамического натяжения, которое связывает между собой работу обоих двигателей.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник