Хирургия швы на сосуды

Техника сосудистого шва.

Успехи хирургии сосудов в значительной степени связаны с разработкой и совершенствованием техники сосудистого шва. Сосудистый шов является одним из важнейших этапов реконструктивных операций на сосудах, часто его наложение составляет главный этап, сущность восстановительной операции. Применение сосудистого шва как основного способа восстановления магистрального кровотока ограничено областью лечения травматических или операционных повреждений сосудов, аневризм, а также ограниченных по протяженности сегментарных окклюзии, тромбозов и эмболии сосудов.

Шовный материал и хирургические иглы. Применяют нерассасывающиеся синтетические монофиламентные нити (пролен, мерсилен, эти-лон. этибонд и др.; № 3/0 – 10/0) и атравматические режуще-колющие изогнутые иглы («проникающий» кончик-острие и тонкое круглое тело). Нити из этих материалов, особенно пролена (международный стандарт, с которым в сосудистой хирургии сравнивают все остальные лигатуры), обеспечивают прочность шва, надежность узлов, инертность; они не задерживаются наружными слоями сосудистой стенки, что позволяет легко затягивать непрерывный шов после завершения прошивания раны. Тонкий раневой канал в тканях, оставляемый конструкцией «игла – нить», сводит к минимуму возможность кровотечения через прокол, обуславливая тем самым быстрое достижение гемостаза.

В хирургии коронарных артерий (аортокоронарное шунтирование) широкое применение получили проленовые нити 6/0 – 8/0, снабженные специальными иглами (СС – Calcified Coronary). Отличительной особенностью этих игл является очень тонкий кончик иглы, в связи с чем для прокалывания ткани требуется значительно меньше усилий чем при использовании обычной иглы круглого сечения с конусообразным концом. Диаметр колющей части иглы СС на 40% меньше чем диаметр остальной ее части круглого сечения (170 – 345 микрон). После прокола ткани (нередко кальцинированной) заостренным концом, оставшаяся снаружи конусовидная часть иглы круглого сечения мягко раздвигает ткани, которые затем смыкаются вокруг шовной нити. Такие иглы значительно облегчают прошивание атеросклеротически измененных сосудов и сводят, практически, к минимуму возможную негерметичность анастамозов из-за повреждения хрупких стенок сосуда.

Инструменты. Помимо стандартных хирургических инструментов используют специальные – сосудистые зажимы (бокового отжатая, прямые и изогнутые бульдожки и др.), ножницы – дессектор, анатомические пинцеты.

Основные этапы и правила наложения сосудистого шва. Важное условие наложения шва – достаточная мобилизация сосуда и тщательное обескровливание операционного поля временным пережатием проксимального и дистального отделов сосуда.

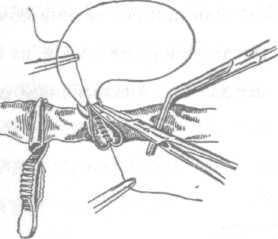

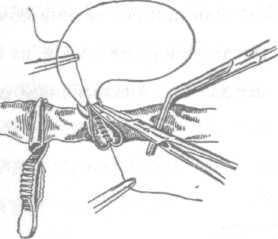

Если операция проводится по поводу ранения, то кровотечение из поврежденного сосуда останавливается путем пальцевого (можно с помощью тупфера) прижатия его в ране. Сосуд выделяется из окружающих тканей выше и ниже места повреждения. Просвет его пережимается турникетами (резиновые перчаточные полоски) или лучше зажимами. Рану осматривают и приступают к основному этапу – наложению сосудистого шва.

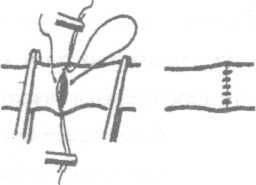

Следует помнить, что при рассечении стенки сосуда (хирургическое, травматическое) из-за большей сократимости мышечно-интимального слоя, образуется избыток наружной оболочки, что может привести при наложении швов к вворачиванию ее в просвет сосуда (риск стеноза), или поверхностному прошиванию стенки: мышечный слой и интима не захватываются в шов. Чтобы избежать этого, адвентицию, выступающую над краем рассеченной стенки сосуда, захватывают анатомическим пинцетом, натягивают и иссекают ножницами (рис.1).

Шов накладывают через все слои стенки сосудов, сшиваемые концы которых должны соприкасаться своей внутренней оболочкой. Иглу вкалывают примерно на 1 мм от края сосуда, с интервалом между стежками 1-2 мм.

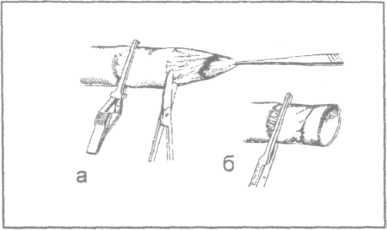

Рис. 1. Иссечение избытка адвентиции. Стенка сосуда до (а) и после (б) исссечения наружной оболочки.

Рис. 1. Иссечение избытка адвентиции. Стенка сосуда до (а) и после (б) исссечения наружной оболочки.

При сшивании патологически измененных стенок артерий большого диаметра (склонность к прорезыванию нитей) в шов захватывают больше ткани и увеличивают расстояние между отдельными стежками.

Сосудистый шов должен быть герметичным как по линии соприкосновения стенок сосуда, так и в местах прохождения нитей. Это обеспечивается достаточным затягиванием швов. При наложении шва ассистент постоянно поддерживает нить в натяжении. Контроль герметичности осуществляют после наложения шва путем снятия дистального зажима. При отсутствии значительного кровотечения снимают центральный зажим и прикладывают к сосуд) на несколько минут тампон, с целью остановки кровотечения по линии шва.

Профилактика тромбообразования в сосуде при временном его пережатии обеспечивается введением гепарина локально в приводящий и отводящий сегменты сосуда или в общий кровоток (в/в) за 5 – 10 мин до пережатая сосуда. Можно вводить гепарин в вену (5000 ЕД ) и одновременно местно (2500 ЕД гепарина растворяют в 200 мл физиологического раствора). При продолжительном пережатии сосуда целесообразно перед наложением последних швов слегка приоткрыть дистальный и проксимальный зажимы с целью удаления возможно образовавшихся тромбов. После наложения шва и освобождения артерии от зажимов или турникетов следует убедиться в наличии пульсации периферического отдела сосуда.

Швы накладывают, как правило, вручную, реже с помощью специальных сосудосшивающих аппаратов (механический шов).

ВИДЫ СОСУДИСТЫХ ШВОВ

Из многочисленных видов швов (циркулярный, боковой, непрерывный, узловой, П – образный, выворачивающий, механический), разработанных в основном в течение первой половины XX в. в настоящее время наиболее часто применяют первые два. Выбор шва определяется условиями операции (восстановление целостности сосуда при его полном пересечении, боковом дефекте, резаной или рваной ране; реконструктивная хирургия – наложение шунта, соустья и др.) и опытом хирурга.

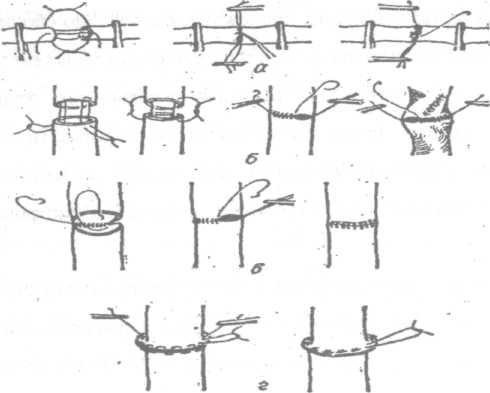

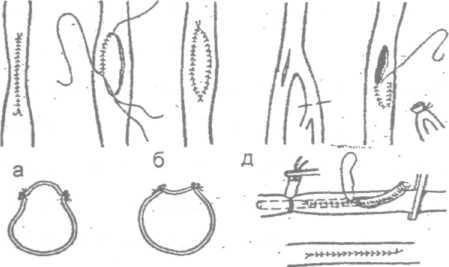

Циркулярный (круговой) шов. Он может быть непрерывным, узловым, матрацным (рис. 2.).

Рис. 2. Схемы циркулярного сосудистого шва: а – шов Карреля; б – методика А.И.Морозовой; в – шов изнутри просвета задней стенки сосуда крупного калибра; г – выворачивающий матрацный, непрерывный и узловой швы.

Рис. 2. Схемы циркулярного сосудистого шва: а – шов Карреля; б – методика А.И.Морозовой; в – шов изнутри просвета задней стенки сосуда крупного калибра; г – выворачивающий матрацный, непрерывный и узловой швы.

Методика наложения непрерывного (обвивного) шва разработана английским хирургом Каррелем (1902).

Методика Карреля (рис. 2,3). Наложение шва начинают со сближения концов сшиваемого сосуда с помощью трех швов – держалок, накладываемых на равном расстоянии друг от друга (120°). Для этого оба конца сосуда прошивают тремя атравматическими нитями через все слои (один – со стороны адвентициальной оболочки, другой – интимы), отступя 1,0-1,5 мм от края. Концы сосуда сближают и нити завязывают. При растягивании за концы нитей просвет сосуда приобретает треугольную форму, что гарантирует от захватывания иглой противоположной стенки при наложении обвивного непрерывного шва между держалками. После ушивания одной из граней, основную лигатуру связывают с нитью держалкой. Аналогичным образом ушивают остальные грани.

Рис. 3. Циркулярный обвивной шов Карреля. а – наложение швов-держалок, б – сближение краев сосудов; в-ушивание отдельных граней сосуда; г- за-конченный шов сосуда.

В настоящее время шов Карреля используется лишь в микрохирургии (шов сосудов малого диаметра). В хирургии средних и крупных сосудов применяется его модификация – способ А.И. Морозовой (1909).

Методика А.И.Морозовой (рис.4): вместо трех ситуационных швов – держалок применяют две. Роль третьей держалки отводится основной нити (одна из лигатур шва-держалки). При этом накладывают простой обвивной шов сначала на одну (переднюю) стенку сосуда, после чего зажимы вместе с сосудом поворачивают на 180° и сшивают другую полуокружность сосуда. Удобнее шить нитью, снабженной двумя атравматическими иглами. При шве крупных сосудов, например аорты, в глубине раны ушивают сначала заднюю полуокружность сосуда со стороны просвета сосуда (рис. 2, в), а затем переднюю.

Рис.4. Схема наложения циркулярного шва по методу А.И.Морозовой (шов задней стенки сосуда).

При значительном несоответствии диаметра анастомозируемых сосудов применяют также типичный или упрощенный шов Карреля с продольным рассечением стенки сосуда меньшего диаметра для лучшей адаптации краев.

С целью предупреждения сужения просвета сосуда малого диаметра по линии шва целесообразно применять так называемый скошенный конце-концевой анастомоз, косо срезая концы сшиваемых сосудов. В отдельных случаях может быть применен метод “заплаты” из аутовены.

Боковой шов. По методике существенно не отличается от циркулярного. Он также может быть непрерывным, отдельным узловым, обвивным, П-образным, комбинированным. Боковой шов применяется при повреждении крупных магистральных сосудов (нижняя полая вена, аорта и др.).

Т актика различна при ушивании поперечного и продольного дефекта сосуда. В случае поперечной раны, занимающей значительную часть окружности сосуда, накладывают обычно непрерывный обвивной шов через все слои сосудистой стенки (рис.5). Удобнее шить на себя – по направлению к близлежащему к хирургу углу раны. Наложение швов в поперечном направлении уменьшает вероятность сужения просвета сосуда по линии шва. При ушивании ран малого размера, колотых ран применяют также одиночные узловые и П-образные швы. На сосуды малого калибра нецелесообразно накладывать выворачивающий П-образный шов, так как при захвате избыточного количества ткани может наблюдаться перегиб сосуда и сужение его просвета.

актика различна при ушивании поперечного и продольного дефекта сосуда. В случае поперечной раны, занимающей значительную часть окружности сосуда, накладывают обычно непрерывный обвивной шов через все слои сосудистой стенки (рис.5). Удобнее шить на себя – по направлению к близлежащему к хирургу углу раны. Наложение швов в поперечном направлении уменьшает вероятность сужения просвета сосуда по линии шва. При ушивании ран малого размера, колотых ран применяют также одиночные узловые и П-образные швы. На сосуды малого калибра нецелесообразно накладывать выворачивающий П-образный шов, так как при захвате избыточного количества ткани может наблюдаться перегиб сосуда и сужение его просвета.

Рис.5. Схема наложения непрерывного бокового шва (ушивание обвивным швом в поперечном направлении).

Выбор метода ушивания продольного бокового дефекта стенки артерии определяется в первую очередь калибром сосудов. На артерии больше 8 мм в диаметре обычно накладывают непрерывный обвивной шов. Раны сосудов малого и среднего калибра закрывают обычно методом боковой пластики заплатой из подкожной вены бедра (рис.6.). Учитывая возможность применения вены в будущем для обходного шунтирования артерий, использовать основной ствол большой подкожной вены бедра для заплаты нежелательно. Берут боковые ветви, а так же ее сегмент у внутренней лодыжки.

Р ис.6. Способы предупреждения сужения просвета сосудов среднего и малого диаметров при ушивании продольной раны сосуда: а – сужение сосуда; б – боковая венопластика заплатой; в – неправильно выполненная боковая венопластика – аневризматическое расширение в месте заплаты; г – адекватные размеры заплаты; д – боковая ангиопластика с использованием боковой ветви сосуда; е – шов на катетере или на специальном зонде -дилататоре, введенном в просвет сосуда.

ис.6. Способы предупреждения сужения просвета сосудов среднего и малого диаметров при ушивании продольной раны сосуда: а – сужение сосуда; б – боковая венопластика заплатой; в – неправильно выполненная боковая венопластика – аневризматическое расширение в месте заплаты; г – адекватные размеры заплаты; д – боковая ангиопластика с использованием боковой ветви сосуда; е – шов на катетере или на специальном зонде -дилататоре, введенном в просвет сосуда.

Заплату шьют обычно двумя нитями, используя их также как держалки. Накладывая швы на венозный лоскут, целесообразно вкалывать иглу в направлении артерия – вена. Это позволяет избежать втягивания адвентиции вены и подворачивания ее краев. Поперечный размер заплаты должен быть таким, чтобы не было сужения просвета и в то же время не было аневризматического расширения в месте заплаты. В последнем случае нарушается ламинарный кровоток, возникают турбулентные потоки, создающие благоприятные условия для образования пристеночного тромба.

При высокой технике оперирования допускается наложение прямого продольного бокового шва на сосуды среднего и даже малого калибра по специальным показаниям, например, при большом операционном риске у ослабленных больных для сокращения продолжительности операции, при опасности нагноения раны. В таких случаях целесообразно накладывать обвивной шов на пластмассовом катетере, введенном в просвет сосуда с целью уменьшения возможности его сужения (рис.6,е).

Техника сосудистого шва при наложении боковых анастомозов типа бок в бок и конец в бок в целом такая же, как при шве конец в конец. Если раньше хирурги сдержанно относились к анастомозам подобного типа, то в настоящее время их широко применяют в реконструктивной хирургии сосудов, особенно при обходном шунтировании.

Механический (аппаратный) шов. Для упрощения техники шва, во избежание возможного сужения просвета сосуда и для сокращения времени операции были предложены сосудосшивающие аппараты (В.Ф.Гудов, П.И.Андросов). Концы сосуда разбортовывают и фиксируют на втулках скрепочной и упорной частей аппарата, последние соединяют и с помощью специального рычага прошивают стенки сосуда танталовыми скрепками (клипсами).

Применение механического шва возможно при достаточно широкой мобилизации концов сосуда – не менее 1,5 – 2 см – и наличии малоизмененной, эластичной сосудистой стенки. Поэтому область применения механического шва в целом ограничена небольшим числом клинических ситуаций.

Основное преимущество механического шва, накладываемого с помощью современных сшивающих аппаратов – это быстрота наложения анастомоза, абсолютная его герметичность, отсутствие шовного материала (клипсы) в просвете сосуда, исключение вероятности развития стеноза.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ

Наложение сосудистого шва является далеко не простым вмешательством и при плохой технике оперирования или нарушении основных правил наложения шва возможны следующие осложнения.

Сужение просвета сосуда по линии шва обусловлено чаше всего захватыванием избыточного количества ткани. В таком случае при циркулярном конце-концевом и поперечном боковом шве целесообразно иссекать края сосуда по линии шва и накладывать новый анастомоз конец в конец.

При продольном боковом шве увеличение просвета сосуда достигается наложением боковой венозной заплаты.

Кровотечение по линии швов обычно обусловлено недостаточным затягиванием нити при наложении шва, слабостью сосудистой стенки при истончении, воспалении и других патологических изменениях ее. Для остановки кровотечения к сосуду прикладывают тампоны, гемостатическую марлю, накладывают одиночные, П-образные и узловые швы, используют фибриновый клей. При слабости сосудистой стенки линию швов можно укрепить кусочком клетчатки, полоской из фасции по типу манжетки.

Тромбоз сосуда после наложения шва может быть обусловлен различными причинами: ошибками в технике наложения шва (сужение просвета сосуда по линии шва, подворачивание интимы периферического конца сосуда, если она не захвачена в шов или отслоена и не фиксирована отдельными швами, не иссечены размозженные участки сосуда), временным пережатием сосуда. Для удаления тромба в зависимости от конкретной ситуации артерию рассекают по линии швов или же дистальнее ее. В случае сомнения в отношении проходимости периферического сосудистого русла показаны ревизия его с помощью баллонных катетеров, артериография на операционном столе.

Литература

1. М Де Бэки. Экстренная хирургия сердца и сосудов. Медицина, Москва., 1980. 248 с.

2. Шалимов А.А., Дрюк Н.Ф. Хирургия аорты и магистральных артерий. Здоровье., Киев., 1979. 385 с.

3

Источник

Операции на артериальных, венозных и лимфатических сосудах составляют крупный раздел современной хирургии и во многих случаях являются жизнесохраняющими.

Современный этап сосудистой хирургии характеризуется широкими диагностическими возможностями, а также разработкой различных видов и способов протезирования и шунтирования артерий и вен.

Большим достижением следует считать разработку микрохирургии – хирургии под микроскопом, позволяющей восстанавливать кровоток даже в мелких сосудах диаметром 0,5-3 мм.

История сосудистой хирургии начинается с глубокой древности и сохранила важнейшие ее имена. С именами Антилуса и Филагриуса (III-IY в) связаны классические способы операций при аневризмах сосудов. Массовое применение лигатуры началось в эпоху развития огнестрельного оружия. Приоритет принадлежит Амбруазу Парэ, который первым внедрил в 16 веке перевязку артерий на протяжении. В этом году исполнилось 310 лет инструменту для проведения лигатуры под сосуд – лигатурной игле Дешана.

Первым хирургом, сшившим сосудистую стенку (1759 г.), был Хелоуел (Helowel), a разработка современного сосудистого шва принадлежит Каррелю (Carrel, 1912г.).

Одним из основоположников сосудистой хирургии был И.В. Буяльский. В 1828 году он выпустил труд: «Анатомико-хирургические таблицы, объясняющие производство операций перевязывания больших артерий, рисованные с натуры и выгравированные на меди, с кратким анатомическим описанием оных и объяснением производства операций».

Большой вклад внес Н.И. Пирогов. Его труд «Раны сосудов и травматические кровотечения» вошел в историю хирургии, как основной труд по этому вопросу.

Ориентировочная анатомия артериальных и нервных стволов.

Анатомия сосудов достаточно детально была описана Н.И. Пироговым в его фундаментальном труде «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций». В соответствии с так называемыми законами Н.И. Пирогова, описанными в его книге «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций», все магистральные артерии вместе с сопутствующими венами и нервами заключены в фасциальные футляры или влагалища (1 закон). Стенки этих футляров образованы собственными фасциями, покрывающими прилегающие мышцы (2 закон). На разрезе влагалища имеют форму треугольника, основание которого обращено кнаружи. Вершина же влагалища непременно фиксируется к кости “непосредственно или посредственно”, как писал Н.И. Пирогов (3 закон). Н.И. Пирогов обращает внимание на “белые полоски”, образованные на стыках сращения фасций, образующих сосудисто-нервные влагалища, по которым можно ориентироваться при подходе к артериальному стволу.

Проекционные линии основных сосудистых и нервных стволов.

Подключичная артерия справа отходит от tr. brachiocephalis, слева от аорты. Проецируется по середине ключицы.

Подмышечная артерия проецируется по внутреннему краю m. coracobrachialis, по Пирогову – это передняя граница роста волос, а также это линия, делящая подмышечную ямку на переднюю и среднюю трети.

Плечевая артерия проецируется от середины подмышечной ямки к медиальному надмыщелку плеча, что соответствует sulcus bicipitalis.

Локтевые артерия и нерв проецируются от медиального надмыщелка плеча до гороховидной кости. Артерия соответствует этой линии в нижних 2/3 предплечья.

Лучевая артерия, поверхностная ветвь лучевого нерва проецируются от середины локтевого сгиба до шиловидного отростка луча.

Наружная подвздошная артерия проецируется от пупка к середине паховой связки.

Бедренная артерия проецируется от середины паховой складки к медиальному надмыщелку бедра.

Подколенная артерия проецируется по линии, проведенной от верхнего угла подколенной ямки к нижнему углу.

Передняя большеберцовая артерия проецируется от середины расстояния между головкой малоберцовой кости и большеберцовой бугристости к середине расстояния между лодыжками. Проходит вместе с глубоким малоберцовым нервом.

Задняя большеберцовая артерия проецируется от точки, находящейся на 2 см сзади от медиального края большеберцовой кости до середины расстояния между медиальной лодыжкой и ахилловым сухожилием. Вместе с ней проходит большеберцовый нерв.

Тыльная артерия стопы проецируется от середины расстояния между лодыжками до первого межпальцевого промежутка.

Латеральная подошвенная артерия проецируется от середины пятки к третьему межпальцевому промежутку.

Медиальная подошвенная артерия проецируется от середины медиальной половины подошвы до первого межпальцевого промежутка.

Из болезней артерий, подлежащих хирургическому лечению, выделим пять основных видов.

I. Пороки развития и аномалии: коарктация аорты, незаращение артериального (Боталлова) протока, комбинированные пороки сердца и сосудов, сосудистые опухоли (родимые пятна), синдромы сдавления при шейном ребре.

II. Аортоаортиты: болезнь Такояси, болезнь Рейно, облитерирующий эндартериит, тромбангиит (болезнь Бюргера).

III. Атеросклероз и его последствия: ишемические болезни сердца, мозга, гангрена конечностей, тромбозы и аневризмы артерий.

IV. Травмы: ранения сосудов, травматические аневризмы.

V. Окклюзии: острые и хронические, эмболии и тромбозы. Операции при окклюзиях артерий относятся к неотложным. Острые эмболии любой локализации обязан уметь диагностировать каждый врач и владеть техникой эмболэктомии.

Рассмотрим вначале общие хирургические операции на сосудах.

Группы операций.

Реконструктивные или восстановительные.

Паллиативные, улучшающие кровообращение.

Операции на других органах и структурах, улучшающие кровообращение.

Ампутации.

Сосудистый шов.

Первая работа по сосудистому шву принадлежит А.И. Ясиновскому – 1889 г. До и после него были единичные случаи наложения сосудистого шва.

Технику сосудистого шва ручным способом разработал французский хирург Алексис Каррель вместе с Гутри в 1902 г. А. Каррель, интенсивно занимавшийся пересадкой органов, полагал, что успех трансплантации более всего зависит от правильно наложенных сосудистых швов, которые не должны приводить к образованию тромбов, как правило, губящих пересаженный орган. Это естественное для того времени заблуждение А. Карреля по поводу истинных (иммунных) причин отторжения чужеродных тканей, однако, привело к созданию классического метода сосудистого шва, который был отмечен в 1912 г. Нобелевской премией. А. Каррель сформулировал главные условия успеха сосудистого шва:

1) интима при сшивании стенок сосуда должна плотно прилегать к интиме;

2) наложение сосудистого шва следует проводить без травмирования эндотелия сшиваемых сосудов;

3) при сшивании сосуда нельзя сужать его просвет;

4) при сшивании необходимо достичь герметичности и достаточной прочности шва;

5) профилактика образования тромбов: шовный материал не должен находиться в просвете сшиваемых сосудов.

Классификация сосудистых швов.

Обвивные швы Карреля, Морозовой и др.; анастомоз между отрезками сосудов создают непрерывным швом.

Выворачивающие швы. Непрерывный матрацный шов.

Инвагинационные швы, предложенные Мерфи в 1897 г.

Различные способы укрепления анастомозов при помощи рассасывающихся протезов.

При сшивании стенки сосуда, поврежденной на 1/3 окружности, шов называется боковым. Если повреждено более 2/3 окружности сосуда, шов называется циркулярным.

Сегодня существует множество модификаций как ручного, так и инструментального шва. Упомяну инвагинационный шов Г.М. Соловьева, при котором затягивание нитей шва, проведенных через обе стенки сшиваемого сосуда, приводит к непременному плотному соприкосновению интимы.

Этапы наложения сосудистого шва.

Мобилизация сосуда.

Ревизия мягких тканей, первичная хирургическая обработка раны.

Подготовка концов сосуда к наложению шва.

Наложение сосудистого шва.

Пуск кровотока по сосуду, проверка герметичности шва и проходимости сосуда.

Опыт перевязок магистральных артерий, накопленный во время Второй мировой войны, позволил сделать ряд важных заключений. Одно из них состоит в том, что при ранении артерии следует непременно попытаться восстановить непрерывность сосудистого русла. Перевязка магистральной артерии, даже в относительно благоприятном месте с точки зрения развития коллатерального (окольного) кровообращения, всегда опасна и сопровождается или некрозом или в лучшем случае тяжелым ишемическим синдромом, который получил название «болезнь перевязанного сосуда».

При повреждении стенки артерии возможно 1) наложение бокового сосудистого шва, 2) резекция поврежденного участка с наложением анастомоза. При обширном повреждении сосудистого ствола возможна 3) резекция с протезированием артерии. Для протезирования применяются пластмассовые, тканные или плетеные сосуды соответствующей формы и диаметра. Они характеризуются хорошими биологическими и физическими свойствами. Протезы снаружи прорастают фиброцитами, изнутри сетью кровеносных сосудов с образованием эндотелия.

Окклюзии сосудов.

Острая и хроническая закупорка (окклюзия) артерий связана с образованием внутрисосудистых тромбов и их миграцией по току крови. Три главных условия тромбообразования определил один из основоположников патологической анатомии Р.Вихров: 1) повреждение стенки артерии (например руптура атеросклеротической бляшки); 2) нарушение свертывания крови и 3) замедление кровотока.

Диагноз острой эмболии ставится на основании 5 главных симптомов:

боль, бледность, парестезия, паралич и отсутствие пульса. В английской литературе этот комплекс симптомов обозначают как “пять пэ” (5 “р”) (pain, pallor, parastesia, paralysis, puls).

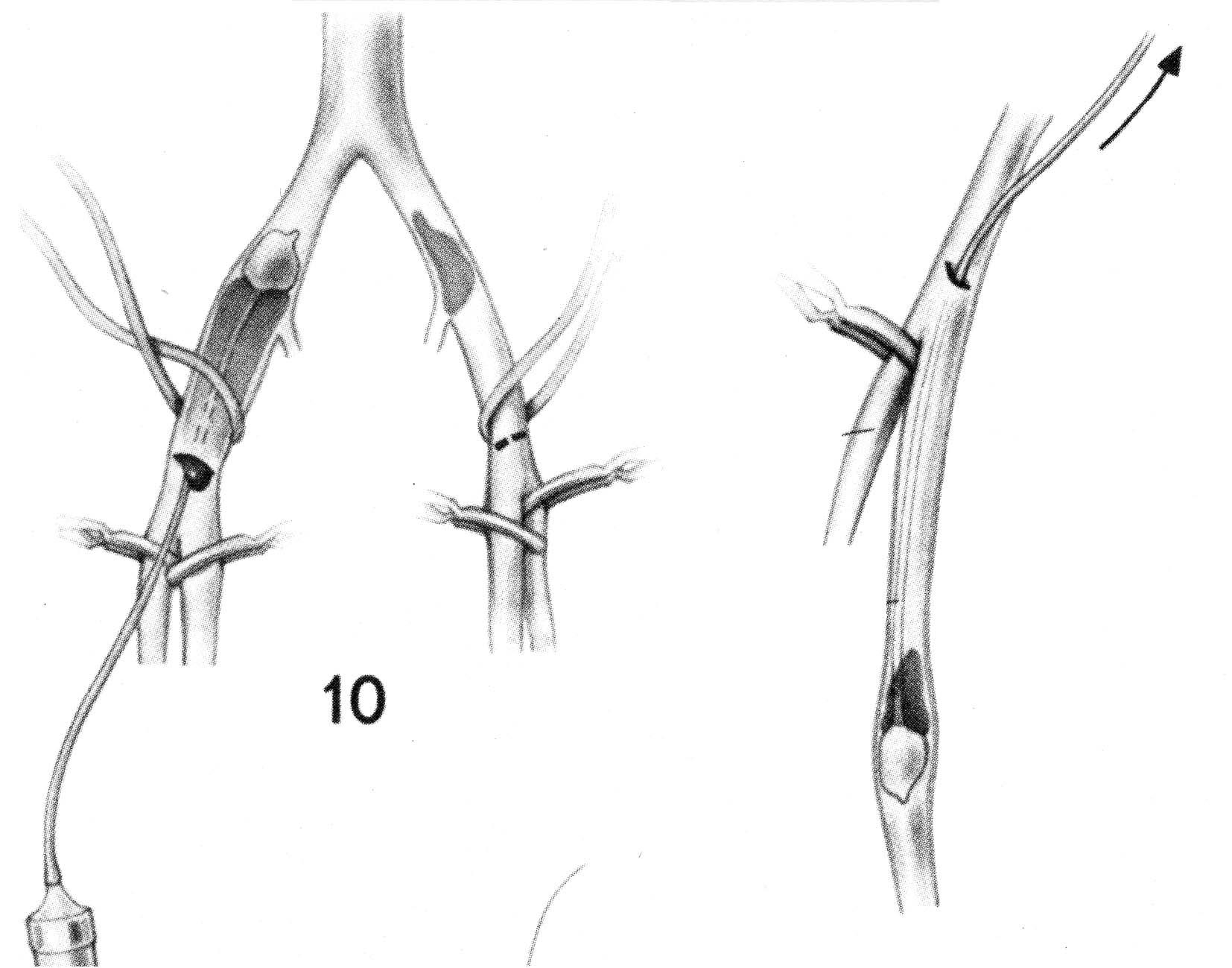

Эмболэктомия относится к срочным операциям, ее необходимо произвести не позже 6-8 часов от начала окклюзии во избежание гангрены конечности. Выделяют прямую и непрямую эмболэктомии.

При прямой эмболэктомии стенку артерии рассекают прямо над эмболом и выдавливают его из просвета сосуда.

При непрямой эмболэктомии применяется катетер Фоггарти. Он представляет собой тонкую гибкую трубку с надувным баллоном на конце. Катетер проводится за эмбол, баллончик раздувают при помощи шприца и извлекают катетер вместе с тромбом. В зависимости от направления тока крови может быть антеградное и ретроградное удаление тромба.

Соседние файлы в предмете Оперативная хирургия и топографическая анатомия

- #

- #

- #

- #

15.02.201610.45 Mб1045Николаев. Оперативная хирургия и топографическая анатомия (2007).pdf

- #

- #

- #

15.02.201627.28 Mб1541Островерхов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия (1996).djvu

- #

15.02.201635.22 Mб1832Сергеенко. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. Том 1 (2002).djvu

- #

- #

- #

Источник