Импульсные линии от разделительных сосудов

Разделительные сосуды предназначены для предохранения внутренних полостей измерительных приборов от воздействия агрессивных измеряемых сред, а также предотвращения поступления вязких сред в эти полости. Отделение прибора от измеряемой среды происходит посредством разделительной жидкости.

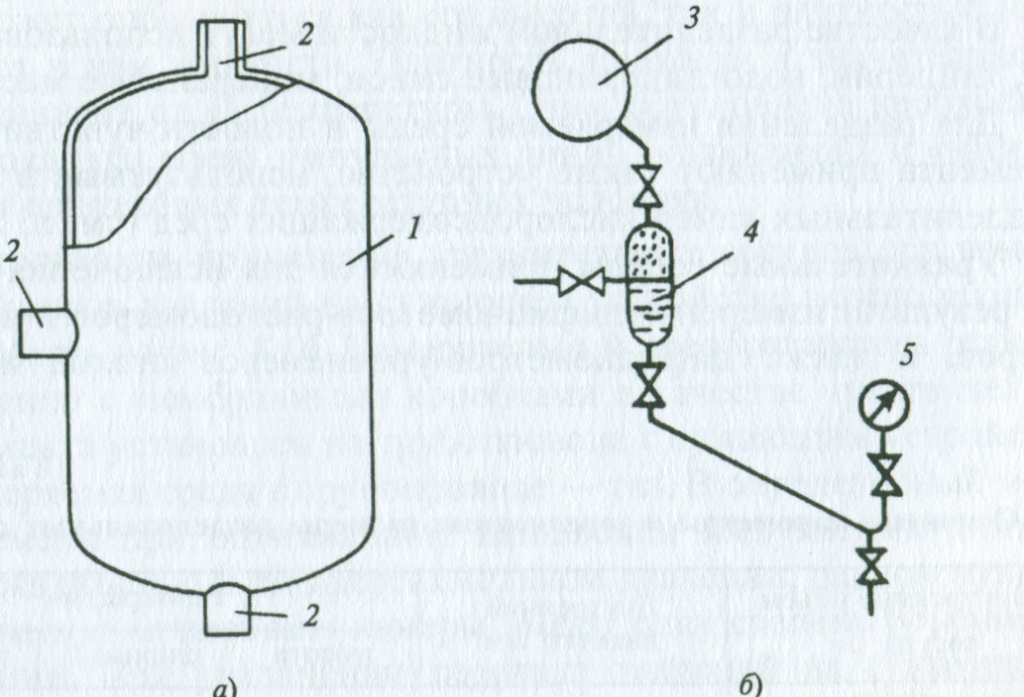

Конструктивное исполнение разделительного сосуда не сложное (рис. 8.15,а): к стальному сосуду приварены подводящий, отводящий и контрольный патрубки. В одной части (верхней или нижней) разделительного сосуда находится измеряемая жидкость (например, газ), поступающая от измеряемого пространства, в другой – иная, не смешивающаяся с измеряемым веществом жидкость, удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к заполнению внутренней полости прибора.

Рис. 8.15. Внешний вид (а) и схема подсоединения (б) разделительного сосуда:

а – вид сосуда; б – схема подсоединения; 1 – металлический объем; 2 – присоединительный патрубок; 3 – трубопровод; 4 – разделительный сосуд; 5 – измерительный прибор

Применение разделительного сосуда поясняет рис. 8.15,б. Если по трубопроводу протекает мазут, попадание которого во внутренние полости прибора из-за его высокой вязкости (а при низкой температуре и застывании) не желательно, то на выходе пробоотбора через коренной клапан устанавливается разделительный сосуд. Расстояние между ними невелико. Этот сосуд с отводящим трубопроводом и измерительным прибором наполовину заполняется водой. Разогретый мазут из-за более низкой плотности заполняет верхнюю часть разделительного сосуда, а в нижней его части остается вода. Изменение давления приводит к варьированию уровня раздела мазута и воды. При значительно превосходящем объеме сосуда относительно объема внутренней полости чувствительного элемента измерительного прибора варьирование уровня разделения в сосуде мало.

В табл. 8.3 приведены основные параметры и размеры разделительных сосудов.

Таблица 8.3

Основные параметры и усредненные размеры

разделительных сосудов

Внутренний объем сосуда, см3 | Внутренний диаметр, мм | Размеры, мм | ||

Высота | Ширина 1 | Ширина 2 | ||

1100 | 140 | 530 | 280 | 210 |

470 | 90 | 490 | 230 | 160 |

90 | 35 | 440 | 175 | 100 |

По рабочему давлению сосуды производятся для измерений давлений 6,3; 25 и 40 МПа.

Рис. 8.13,б иллюстрирует применение разделительного сосуда при условии, что измеряемое вещество легче разделительной жидкости. Если удельный вес измеряемой среды выше удельного веса разделительной жидкости, то разделительный сосуд и измерительный прибор устанавливаются выше пробоотбора.

В качестве разделительной жидкости могут использоваться вода, глицерин, водоглицериновые смеси, минеральные масла.

Для разделения измеряемой среды и полости чувствительного элемента применяют также устройства, используемые в качестве разделительных камер кислородсодержащих сред (см. п.2.2.3).

Уравнительные сосуды применяются для исключения влияния на результат измерения дифманометров-расхо-домеров и перепадомеров, а также дифманометров-уровнемеров столба жидкости в импульсных подводящих линиях. Причем величина такого воздействия столба может определяться как его высотой, так и плотностью находящейся в нем жидкости. Плотность жидкости в значительной степени зависит от ее температуры. Этим обусловлена необходимость прокладки обеих импульсных линий («плюсовой» и «минусовой») в одинаковых температурных условиях.

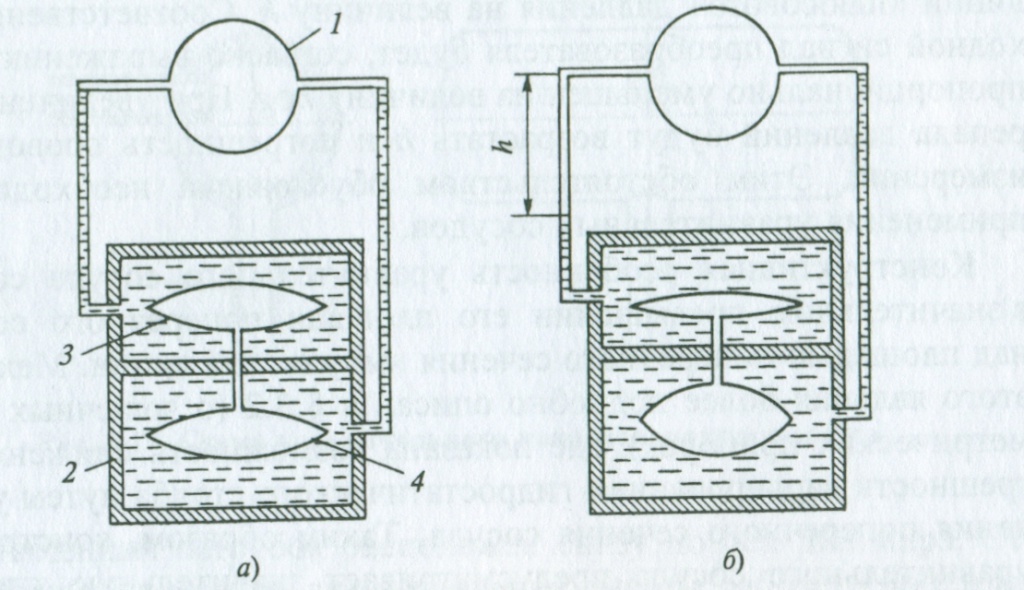

Необходимость применения уравнительных сосудов при измерении перепада давления на сужающем устройстве можно продемонстрировать рис. 8.16. Измерительный преобразователь разности давлений с мембранными коробками в качестве чувствительного элемента установлен на трубопроводе с сужающим устройством. Измеряемая среда в трубопроводе – газ. В определенный момент времени при оптимальном заполнении импульсных линий рабочей жидкостью и дифференциальном давлении, равном нулю, «минусовая» и «плюсовая» камеры имеют одну степень объемной деформации. При увеличении перепада на сужающем устройстве возрастает давление в импульсной линии «плюсового» давления, и «плюсовая» камера сжимается, вытесняя рабочую жидкость в «минусовую». При этом из-за уменьшения объема «плюсовой» камеры снижается уровень рабочей жидкости в импульсной линии «плюсового» давления на величину h. Соответственно выходной сигнал преобразователя будет, согласно выражению (3.6), пропорционально уменьшен на величину hrg. При увеличении перепада давления будут возрастать h и погрешность проводимых измерений. Этим обстоятельством обусловлена необходимость применения уравнительных сосудов.

Конструктивная особенность уравнительного сосуда состоит в значительном превышении его площади поперечного сечения над площадью поперечного сечения импульсной линии. Механизм этого явления более подробно описан в 3.2 (о чашечных манометрических приборах), где показана возможность снижения погрешности из-за варьирования гидростатическим столбом путем увеличения поперечного сечения сосуда. Таким образом, конструкция уравнительного сосуда предусматривает значительную площадь его поперечного сечения. Эти сосуды устанавливаются как основная цилиндрическая образующая вертикально.

Рис. 8.16. Схема работы измерительного преобразователя разности давлений на трубопроводе:

а – при отсутствии перепада давления; б – при воздействии дифференциального давления; 1 – трубопровод с сужающим устройством; 2 – измерительный преобразователь разности давлений; 3, 4 – «плюсовая» и «минусовая» камеры соответственно

Размеры уравнительных сосудов, а они по конструкции идентичны разделительным (рис. 8.15а), приведены в табл. 8.4.

Меньший уравнительный сосуд предназначается для работы в комплекте с сильфонными и мембранными дифманометрами, больший – для поплавковых измерителей.

При использовании современных дифманометров из-за незначительного объема их «плюсовой» и «минусовой» камер применять уравнительные сосуды нецелесообразно.

Таблица 8.4

Основные параметры и усредненные размеры

уравнительных сосудов

Внутренний диаметр сосуда, мм | Объем вытесняемой жидкости, см3 | Размеры, мм | ||

Высота | Ширина 1 | Ширина 2 | ||

90 | 250 | 320 | 210 | 160 |

140 | 610 | 360 | 260 | 210 |

По рабочему давлению уравнительные сосуды аналогичны разделительным и производятся для измерения давлений 6,3; 25 и 40 МПа.

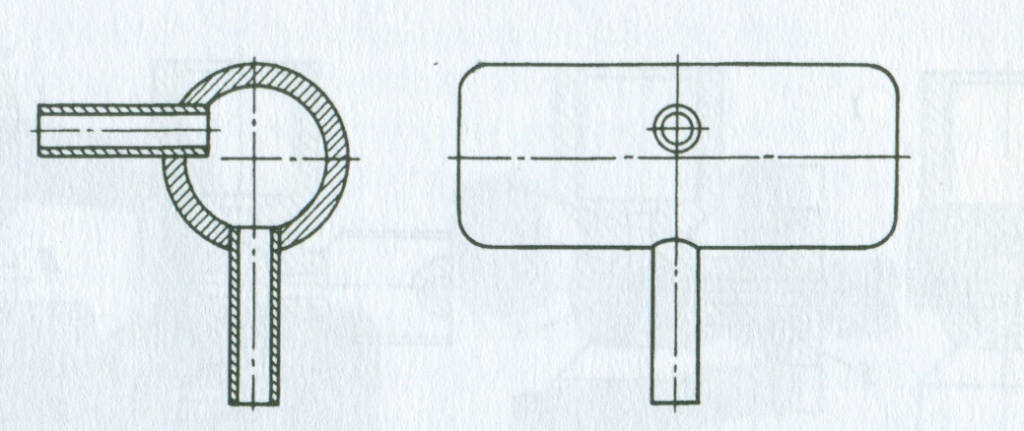

В паровых средах для обеспечения заполнения подводящих к измерителю импульсных линий жидкой фазой, поддержания этого заполнения постоянным применяются уравнительные конденсационные сосуды. их отличительной особенностью служит горизонтальное расположение образующего сосуд цилиндра (рис. 8.17).

Рис. 8.17. Схема уравнительного конденсационного сосуда

Отводящий патрубок расположен снизу по оси цилиндра. Его ось для увеличения высоты рабочего пространства сосуда смещена вверх. Диаметр сосуда составляет 89 или 108 мм, длина – 200…270 мм. Рабочее давление – 4 или 10 МПа. Для более высоких давлений уравнительные конденсационные сосуды изготавливаются по документации, определяемой межведомственными нормами.

Импульсные линии, особенно в условиях измерения давления пара, не должны теплоизолироваться. Это требуется для охлаждения жидкости, контактирующей с измерительным прибором, до допустимой температуры, а также для конденсации жидкости из измеряемого пара и заполнения импульсных линий.

Источник

ТОП 10:

Состояние трубных определяет качество работы автоматических систем контроля и регулирования. Засорение импульсных проводок, появление воздушных и гидравлических пробок, неплотности в соединениях приводят к искажению передаваемых сигналов или полному прекращению их передачи. При повседневном уходе за трубными проводками их осматривают, определяют герметичность труб и запорной арматуры. На линиях, заполненных жидкостью, в местах незначительного пропуска трубы и запорные органы будут влажными и загрязненными оседающей на ней пылью. Неплотности в линиях, заполненных газами, определяют по характерному шипению, а незначительные утечки – смачиванием подозрительных мест мыльной водой.

На запорных вентилях и клиновых задвижках проверяют наличие маховиков и прямолинейность шпинделей; искривление шпинделей в результате ударов и других механических воздействий может привести к пропуску продукта через асбестовую набивку и потере герметичности в закрытом состоянии. Открывать и закрывать запорные органы необходимо только с помощью маховиков. Применение для этой цели газовых ключей недопустимо, так как может привести к искривлению шпинделя и появлению на его поверхности надиров, которые разрыхляют сальниковую набивку. В результате появляется течь.

Если обнаружен пропуск среды через сальник вентиля, то при закрытом вентиле подтягивают накидную гайку сальника. Если это не привело к желаемым результатам, следует подмотать или заменить сальниковую набивку. Течь на штуцерных соединениях вентилей и на трубной линии устраняют, отключив трубопровод от технологической линии.

Проверяют крепление трубных линий, устраняют прозисания, приводящие к появлению гидравлических пробок вследствие накапливания конденсата в низших точках и образования воздушных мешков в высших. Вблизи точек отбора должны быть закреплены, чтобы на патрубки отборных устройств не действовали изгибающие силы: постоянное механическое напряжение патрубка может привести к нарушению сварного шва у бобышки или поломке патрубка. Большие нагрузки на отборное устройство могут возникнуть в случае установке разделительного сосуда, если нарушено или ослаблено его крепление. ‘

Импульсные трубки для удаления из них конденсата и газовых пробок, а так же с целью очистки от загрязнения периодически продувают. Если на импульсной линии

нет разделительных сосудов и не подается принудительно воздух, или другой газ, или жидкость со стороны измерительного прибора (для защиты приборов и импульсной линии от действия

агрессивных сред), продувку проводят измеряемой средой. Линии заполняемые негорючими и нетоксичными газами, продувают в атмосферу,

открыв вентиль у измерительного прибора. Продувку прекращают, когда в выходящем газе не будет влаги.

Продувку импульсных линий, заполненных негорючими и не токсичными жидкостями, производят в приготовленную посуду до тех пор, пока в потоке не будет газовых включений. Линии с горючими и токсичными газами и жидкостями продувают, соединив шлангом продувочный вентиль герметично с дренажной

линией. Результат продувки определяют по шуму проходящей через вентиль среды. Когда в среде имеются воздушные или газовые пробки, она проходит через вентиль рывками, с характерным треском; как только среда становится однофазной, треск прекращается.

Если в ходе эксплуатации оборудования установлено, что в измеряемых средах нет механических примесей и импульсные линии не засоряются, ограничиваются сливом, конденсата из отстойников, установленных в нижних точках газовых линий, и выпуском воздуха из газосборников на линиях, заполненных жидкостью.

Импульсные линии, заполняемые разделительной жидкостью, при остановке технологического участка на ремонт продувают и заполняют вновь. Для слива жидкости разделительный сосуд отключают от измеряемой среды и вывертывают верхнюю пробку, сообщая полость сосуда с атмосферой. К продувочному вентилю присоединяют резиновый шланг, опущенный в приемный бачок, после чего вентиль открывают. Когда вся жидкость стечет, импульсную линию продувают сжатым воздухом со стороны разделительного сосуда. В зависимости от применяемой разделительной жидкости импульсную линию продувают паром или промывают соответствующей жидкостью.

Импульсную линию заполняют из бачка емкостью 0,01,5 – 0,02 м3, снабженного ручками для переноски. Для создания давления в бачок через

крышку подают сжатый воздух. К трубке, пропущенной до дна бачка, сверху присоединен резиновый шланг, по которому жидкость поступает в заполняемую систему. Шланг соединяют с продувочным вентилем и подают в бачок сжатый воздух. У разделительного сосуда предварительно открывают пробку нормального уровня; когда жидкость дойдет до уровня открытого отверстия в сосуде, продувочный вентиль закрывают. Оставшийся воздух удаляют легким постукиванием молотком по трубке вдоль всей длинны линий, начиная от измерительного прибора.

Если после удаления воздуха уровень жидкости в разделительном сосуде понизится, следует довести его до требуемого значения,. Желательно, чтобы температура жидкости, предназначенной для заполнения импульсной линии, была близка к эксплуатационной, так как при нагревании растворимость газов уменьшается, и выделенные газы могут создать воздушные пробки и изменить уровень жидкости в разделительном сосуде. После заполнения ставят на место пробки в разделительном сосуде, закрывают продувочный вентиль и отсоединяют от него шланг.

Периодически, не реже одного раза в год, трубные линии испытывают на прочность.

Испытания проводят так же, как и при сдаче смонтированных линий в эксплуатацию, или одновременно с испытанием технологических трубопроводов и аппаратов. Испытания ведут при закрытых вентилях у приборов.

Эксплуатация электрических линий заключается в осмотре заземления защитных трубопроводов, коробов и кабелей; проверке крепления электрических трасс; систематической проверке качества электрических соединений в разветвленных и переходных коробках; поддержании в чистоте электрических контактов. Недопустимо скопление пыли и грязи на проложенных электрических линиях, провисание проводов и кабелей и чрезмерное их натяжение. Проверяют и по мере необходимости восстанавливают качество концевых заделок проводов и кабелей, особенно кабелей с бумажной изоляцией, где возможно вытекание кабельной массы, приводящее к ухудшению изоляции жил кабеля. Следует обеспечить такие условия эксплуатации, чтобы через концевые заделки не проникала влага внутрь кабеля. Защитные трубопроводы, короба и лотки ежегодно

окрашивают, а защитные трубопроводы еще испытывают на герметичность.

Вопросы охраны природы.

Источник

Разделительные сосуды предназначены для защиты внутренних полостей дифманометров от непосредственного воздействия контролируемых агрессивных сред путем передачи измеряемого давления через разделительную жидкость.

Необходимость в разделительных сосудах возникает также и при измерении расхода вязких жидкостей в тех случаях, когда по условиям пожарной безопасности ввод горючих газов в помещение недопустим.

Выпускают сосуды типа СРС (сосуд разделительный средний) для сильфонных и мембранных дифманометров с перемещением чувствительного элемента и СРМ (сосуд разделительный малый) для сильфонных и мембранных дифманометров с силовой компенсацией.

Исполнение разделительных сосудов определяется местом присоединения импульсных линий и конструкцией присоединительных штуцеров.

Выпускаются сосуды для верхнего и нижнего присоединения импульсных линий, которые имеют присоединительные штуцера с прокладочным уплотнением или с уплотнением шаровой поверхности по конической. Кроме того, выпускаются сосуды для бокового присоединения импульсных линий, имеющие также штуцера с прокладочным уплотнением или с уплотнением шаровой поверхности по конической.

Технические характеристики приведены в таблице 5.9 и таблице 5.10.

5.8. Схема расположения разделительных сосудов: разделительная жидкость тяжелее измеряемой (а) и легче измеряемой (б)

Разделительные сосуды необходимо располагать в непосредственной близости от сужающего устройства.

Сосуды до середины заполняются разделительной жидкостью, этой жидкостью заполняются и соединительные трубки. Если разделительная жидкость тяжелее контролируемой, то она заполняет нижние части сосудов, а контролируемая — верхние (рис. 5.8, а); если легче контролируемой, то занимает верхние половины сосудов, а контролируемая — нижние (рис. 5.8, б).

Разделительную жидкость подбирают таким образом, чтобы она химически не взаимодействовала ни с измеряемой средой, ни с уравновешивающей жидкостью, не смешивалась с ними, а также не давала отложений и не воздействовала на материал соединительных линий, разделительных сосудов и внутренней полости дифманометра.

Плотность разделительной жидкости должна быть меньше плотности уравновешивающей жидкости дифманометра.

В качестве разделительных жидкостей обычно применяют воду, раствор соды в воде, легкие минеральные масла, глицерин, водоглицериновые смеси, этиленгликоль, водо-этиленгликолевые смеси и др.

Таблица 5.9. Технические характеристики разделительных сосудов

| Тип сосуда | Условное давление, МПа | Исполнение | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Подключение сосуда |

| СРС-63 | 6,3 | 1 | 350×194×148 | 5 | Верхнее и нижнее штуцером с прокладочным уплотнением |

| 2 | 482×194×148 | Верхнее и нижнее штуцером с уплотнением шаровой поверхности по конической | |||

| 3 | 386×176×148 | Боковое штуцером с прокладочным уплотнением | |||

| 4 | 386×242×148 | Боковое штуцером с уплотнением шаровой поверхности по конической | |||

| СРС-250 | 25 | 2 | 482×200×154 | 9 | Верхнее и нижнее штуцером с уплотнением шаровой поверхности по конической |

| 4 | 386×248×154 | Боковое штуцером с уплотнением шаровой поверхности по конической | |||

| СРС-400 | 40 | 2 | 492×219×173 | 18 | Верхнее и нижнее штуцером с уплотнением шаровой поверхности по конической |

| СРМ-400 | 442×146×100 | Боковое штуцером с уплотнением шаровой поверхности по конической | |||

| 4 | 346×194×100 |

Таблица 5.10. Изготовители разделительных сосудов

| Тип сосуда | Исполнения | Изготовитель |

| СРС-63 | 1 | Казанское ПО «Теплоконтроль» |

| СPC-250, СРС-400 | 2 | |

| СРС-63, СРС-250 | 2, 4 | Московское ПО «Манометр» |

| СРС-63 СРС-250 | 1—4 | Ивано-Франковское ПО «Геофизприбор» |

| СРМ-400 | 2, 4 | Рязанский завод «Теплоприбор» |

Вспомогательные и соединительные устройства расходомеров переменного перепада давления:

- Уравнительные конденсационные сосуды

- Уравнительные сосуды

- Разделительные сосуды

- Соединительные линии

Источник

3. Пневмогидравлические схемы измерения дифференциального давления (перепада давления или разности давлений Δp) | |

| На всех представленных ПГС, где используется разделительный сосуд (РС) с разделительной жидкостью (РЖ) для передачи давления от объекта к датчику, принято, что плотность разделительной жидкости (ρрж) больше плотности измеряемой среды (ρис). Т.е. во всех рассматриваемых случаях ИС будет плавать на поверхности РЖ. Принятию такого постулата есть веские основания: из 47 наиболее встречаемых на практике жидкостей, 38 имеют плотность меньше воды и растворов на ее основе. Отсюда рекомендуемые разделительные жидкости: вода, легкие минеральные масла, глицерин и водоглицериновые смеси, дибутилфталат, этиленгликоль, водоэтиленгликоль и другие жидкости. При выборе РЖ необходимо выполнить ряд условий:

|

| На рис. 22 и 23 представлены ПГС измерения расхода газовых сред на СУ в двух вариантах взаимного расположения элементов пневмогидравлической линии передачи давления. Как следует из рисунков, положение датчика относительно СУ определяет компоновку всей пневмогидравлической линии. «Верхнее» положение датчика (выше СУ) более простое по исполнению ПГС, но оно не всегда может быть реализовано на практике. «Нижнее» положение датчика (ниже СУ) требует в 1.5 раза больше вентилей, более чем в 2 раза импульсных трубок со строгой выдержкой уклона при монтаже и дополнительно два сосуда сбора конденсата (ССК). | |

| На рис. 24 представлена ПГС для измерения расхода на СУ агрессивных газовых сред. На ПГС рассмотрено два варианта размещения датчика относительно СУ: 24а – «Нижнее» и 24б – «Верхнее». В рассматриваемой ПГС отсутствуют ССК, но добавляются два разделительных сосуда (РС). Все импульсные трубки от РС до датчика должны быть заполнены разделительной жидкостью и дренированы от газовых пузырьков. Установку РС надо провести, как можно ближе к СУ, а отбор давления сделать через фланцевые соединения, которые могут служить основанием для установки вентилей В1 , В2 и разделительных сосудов. Симметричный монтаж элементов газовой части импульсной линии от СУ до РС позволит уровнять скорости конденсатообразования (при его наличии) и не приведет к дополнительной погрешности измерения перепада давления на СУ. |

Источник