Индексы периферического сопротивления сосудов головного мозга

Оглавление темы “Функции систем кровообращения и лимфообращения. Система кровообращения. Системная гемодинамика. Сердечный выброс.”:

1. Функции систем кровообращения и лимфообращения. Система кровообращения. Центральное венозное давление.

2. Классификация системы кровообращения. Функциональные классификации системы кровообращения ( Фолкова, Ткаченко).

3. Характеристика движения крови по сосудам. Гидродинамические характеристики сосудистого русла. Линейная скорость кровотока. Что такое сердечный выброс?

4. Давление кровотока. Скорость кровотока. Схема сердечно-сосудистой системы ( ССС ).

5. Системная гемодинамика. Параметры гемодинамики. Системное артериальное давление. Систолическое, диастолическое давление. Среднее давление. Пульсовое давление.

6. Общее периферическое сопротивление сосудов ( ОПСС ). Уравнение Франка.

7. Сердечный выброс. Минутный объем кровообращения. Сердечный индекс. Систолический объем крови. Резервный объем крови.

8. Частота сердечных сокращений ( пульс ). Работа сердца.

9. Сократимость. Сократимость сердца. Сократимость миокарда. Автоматизм миокарда. Проводимость миокарда.

10. Мембранная природа автоматии сердца. Водитель ритма. Пейсмекер. Проводимость миокарда. Истинный водитель ритма. Латентный водитель ритма.

Общее периферическое сопротивление сосудов ( ОПСС ). Уравнение Франка.

Под этим термином понимают общее сопротивление всей сосудистой системы выбрасываемому сердцем потоку крови. Это соотношение описывается уравнением:

Как следует из этого уравнения, для расчета ОПСС необходимо определить величину системного артериального давления и сердечного выброса.

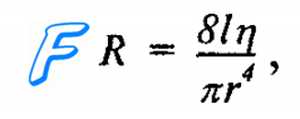

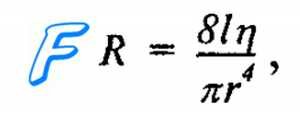

Прямых бескровных методов измерения общего периферического сопротивления не разработано, и его величина определяется из уравнения Пуазейля для гидродинамики:

где R — гидравлическое сопротивление, l — длина сосуда, v — вязкость крови, r — радиус сосудов.

Поскольку при исследовании сосудистой системы животного или человека радиус сосудов, их длина и вязкость крови остаются обычно неизвестными, Франк, используя формальную аналогию между гидравлической и электрической цепями, привел уравнение Пуазейля к следующему виду:

где Р1—Р2 — разность давлений в начале и в конце участка сосудистой системы, Q — величина кровотока через этот участок, 1332— коэффициент перевода единиц сопротивления в систему CGS.

Уравнение Франка широко используется на практике для определения сопротивления сосудов, хотя оно не всегда отражает истинные физиологические взаимоотношения между объемным кровотоком, АД и сопротивлением сосудов кровотоку у теплокровных. Эти три параметра системы действительно связаны приведенным соотношением, но у разных объектов, в разных гемодинамических ситуациях и в разное время их изменения могут быть в разной мере взаимозависимыми. Так, в конкретных случаях уровень САД может определяться преимущественно величиной ОПСС или в основном СВ.

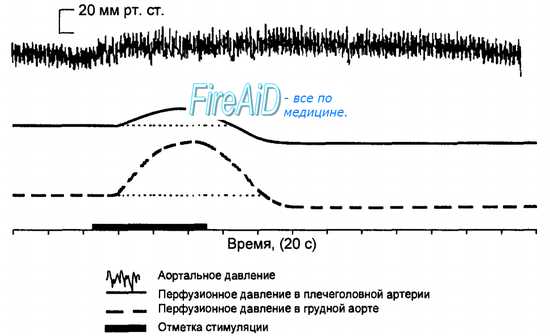

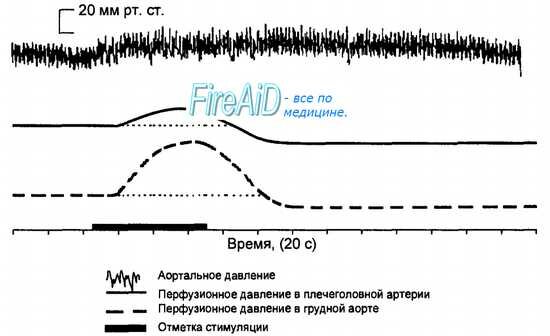

Рис. 9.3. Более выраженная величина повышения сопротивления сосудов бассейна грудной аорты по сравнению с его изменениями в бассейне плечеголовной артерии при прессорном рефлексе.

В обычных физиологических условиях ОПСС составляет от 1200 до 1700 дин • с ¦ см , при гипертонической болезни эта величина может возрастать в два раза против нормы и быть равной 2200—3000 дин • с • см-5.

Величина ОПСС состоит из сумм (не арифметических) сопротивлений регионарных сосудистых отделов. При этом в зависимости от большей или меньшей выраженности изменений регионарного сопротивления сосудов в них соответственно будет поступать меньший или больший объем крови, выбрасываемый сердцем. На рис. 9.3 показан пример более выраженной степени повышения сопротивления сосудов бассейна нисходящей грудной аорты по сравнению с его изменениями в плечеголовной артерии. Поэтому прирост кровотока в плечеголовной артерии будет больше, чем в грудной аорте. На этом механизме базируется эффект «централизации» кровообращения у теплокровных, обеспечивающий в тяжелых или угрожающих организму условиях (шок, кровопотеря и др.) перераспределение крови, прежде всего, к головному мозгу и миокарду.

– Также рекомендуем “Сердечный выброс. Минутный объем кровообращения. Сердечный индекс. Систолический объем крови. Резервный объем крови.”

Источник

Периферическое сопротивление сосудов (ОПСС)

Под этим термином понимают общее сопротивление всей сосудистой системы выбрасываемому сердцем потоку крови. Это соотношение описывается уравнением:

Используется для расчета величины этого параметра или его изменений. Для расчета ОПСС необходимо определить величину системного артериального давления и сердечного выброса.

Величина ОПСС состоит из сумм (не арифметических) сопротивлений регионарных сосудистыхотделов. При этом в зависимости от большей или меньшей выраженности изменений регионарного сопротивления сосудов в них соответственно будет поступать меньший или больший объем крови, выбрасываемый сердцем.

На этом механизме базируется эффект «централизации» кровообращения у теплокровных, обеспечивающий в тяжелых или угрожающих организму условиях (шок, кровопотеря и др.) перераспределение крови, прежде всего, к головному мозгу и миокарду.

Сопротивление, разность давления и поток связаны основным уравнением гидродинамики: Q=AP/R. Так как поток (Q) должен быть идентичен в каждом из последовательно расположенных отделов сосудистой системы, то падение давления, которое происходит на протяжении каждого из этих отделов, является прямым отражением сопротивления, которое существует в данном отделе. Таким образом, существенное падение артериального давления, при прохождении крови через артериолы, указывает, что артериолы обладают значительным сопротивлением кровотоку. Среднее давление незначительно снижается в артериях, так как они обладают незначительным сопротивлением.

Аналогично умеренное падение давления, которое происходит в капиллярах, является отражением того, что капилляры обладают умеренным сопротивлением по сравнению с артериолами.

Поток крови, протекающий через отдельные органы, может изменяться в десять и более раз. Так как среднее артериальное давление является относительно устойчивым показателем деятельности сердечно-сосудистой системы, существенные изменения кровотока органа являются следствием изменения его общего сосудистого сопротивления кровотоку. Последовательно расположённые сосудистые отделы объединены в определенные группы в пределах органа, и общее сосудистое сопротивление органа должно равняться сумме сопротивлений его последовательно соединенных сосудистых отделов.

Так как артериолы обладают значительно большим сосудистым сопротивлением по сравнению с другими отделами сосудистого русла, то общее сосудистое сопротивление любого органа определяется в значительной степени сопротивлением артериол. Сопротивление артериол, конечно, в значительной степени определяется радиусом артериол. Следовательно, кровоток через орган в первую очередь регулируется изменением внутреннего диаметра артериол за счет сокращения или расслабления мышечной стенки артериол.

Когда артериолы органа изменяют свой диаметр, то меняется не только кровоток через орган, но претерпевает изменения и падение артериального давления, происходящее в данном органе.

Сужение артериол вызывает более значительное падение давления в артериолах, что приводит к увеличению артериального давления и одновременному снижению изменений сопротивления артериол на давление в сосудах.

(Функция артериол в какой-то степени напоминает роль дамбы: в результате закрытия ворот дамбы снижается поток и повышается ее уровень в резервуаре позади плотины и снижается уровень после нее).

Напротив, увеличение органного кровотока, вызванное расширением артериол, сопровождается снижением артериального давления и увеличением капиллярного давления. Из-за изменений гидростатического давления в капиллярах сужение артериол ведет к транскапиллярной реабсорбции жидкости, в то время как расширение артериол способствует транскапиллярной фильтрации жидкости.

Определение основных понятий в интенсивной терапии

Основные понятия

Артериальное давление характеризуется показателями систолического и диастолического давления, а также интегральным показателем: среднее артериальное давление. Среднее артериальное давление рассчитывается как сумма одной трети пульсового давления (разницы между систолическим и диастолическим) и диастолического давления.

Среднее артериальное давление само по себе не описывает адекватно функцию сердца. Для этого используются следующие показатели:

Сердечный выброс: объем крови, изгоняемой сердцем за минуту.

Ударный объём: объем крови, изгоняемой сердцем за одно сокращение.

Сердечный выброс равен ударному объёму, умноженному на ЧСС.

Сердечный индекс – это сердечный выброс, с коррекцией на размеры пациента (на площадь поверхности тела). Он точнее отражает функцию сердца.

Преднагрузка

Ударный объём зависит от преднагрузки, постнагрузки и сократимости.

Преднагрузка – это мера напряжения стенки левого желудочка в конце диастолы. Она трудно поддаётся прямому количественному определению.

Непрямыми показателями преднагрузки служат центральное венозное давление (ЦВД), давление заклинивания лёгочной артерии (ДЗЛА) и давление в левом предсердии (ДЛП). Эти показатели называют «давлениями наполнения».

Конечно-диастолический объём левого желудочка (КДОЛЖ) и конечно-диастолическое давление в левом желудочке считаются более точными показателями преднагрузки, однако они редко измеряются в клинической практике. Ориентировочные размеры левого желудочка могут быть получены с помощью трансторакального или (точнее) чреспищеводного УЗИ сердца. Кроме того, конечно-диастолический объём камер сердца высчитывается с помощью некоторых методов исследования центральной гемодинамики (PiCCO).

Постнагрузка

Постнагрузка – это мера напряжения стенки левого желудочка во время систолы.

Она определяется преднагрузкой (которая обусловливает растяжение желудочка) и сопротивлением, которое встречает сердце при сокращении (это сопротивление зависит от общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС), податливости сосудов, среднего артериального давления и от градиента в выходном тракте левого желудочка).

ОПСС, которое, как правило, отражает степень периферической вазоконстрикции, часто используется как непрямой показатель постнагрузки. Определяется при инвазивном измерении параметров гемодинамики.

Сократительная способность и комплайнс

Сократимость – это мера силы сокращения миокардиальных волокон при определённых пред- и постнагрузке.

Среднее артериальное давление и сердечный выброс часто используются как непрямые показатели сократимости.

Комплайнс – это мера растяжимости стенки левого желудочка во время диастолы: сильный, гипертрофированный левый желудочек может характеризоваться низким комплайнсом.

Комплайнс трудно количественно измерить в клинических условиях.

Конечно-диастолическое давление в левом желудочке, которое можно измерить во время предоперационной катетеризации сердца или оценить по данным эхоскопии, является непрямым показателем КДДЛЖ.

Важные формулы расчета гемодинамики

Сердечный выброс = УО * ЧСС

Сердечный индекс = СВ/ППТ

Ударный индекс = УО/ППТ

Среднее артериальное давление = ДАД + (САД-ДАД)/3

Общее периферическое сопротивление = ((СрАД-ЦВД)/СВ)*80)

Индекс общего периферического сопротивления = ОПСС/ППТ

Сопротивление лёгочных сосудов = ((ДЛА — ДЗЛК)/СВ)*80)

Индекс сопротивления лёгочных сосудов = ОПСС/ППТ

CВ = сердечный выброс, 4,5-8 л/мин

УО = ударный объем, 60-100 мл

ППТ = площадь поверхности тела, 2- 2,2 м 2

СИ = сердечный индекс, 2,0-4,4 л/мин*м2

ИУО = индекс ударного объема, 33-100 мл

СрАД = Среднее артериальное давление, 70- 100 мм рт.

ДД = Диастолическое давление, 60- 80 мм рт. ст.

САД = Систолическое давление, 100- 150 мм рт. ст.

ОПСС = общее периферическое сопротивление, 800-1 500 дин/с*см 2

ЦВД = центральное венозное давление, 6- 12 мм рт. ст.

ИОПСС = индекс общего периферического сопротивления, 2000-2500 дин/с*см 2

СЛС = сопротивление лёгочных сосудов, СЛС = 100-250 дин/с*см 5

ДЛА = давление в лёгочной артерии, 20- 30 мм рт. ст.

ДЗЛА = давление заклинивания лёгочной артерии, 8- 14 мм рт. ст.

ИСЛС = индекс сопротивления лёгочных сосудов = 225-315 дин/с*см 2

Оксигенация и вентиляция

Оксигенация (содержание кислорода в артериальной крови) описывается такими понятиями, как парциальное давление кислорода в артериальной крови (Pa 02 ) и сатурация (насыщение) гемоглобина артериальной крови кислородом (Sa 02 ).

Вентиляция (движение воздуха в лёгкие и из них) описывается понятием минутный объём вентиляции и оценивается путём измерения парциального давления углекислого газа в артериальной крови (Pa C02 ).

Оксигенация, в принципе, не зависит от минутного объёма вентиляции, если только он не очень низкий.

В послеоперационном периоде основной причиной гипоксии являются ателектазы лёгких. Их следует попытаться устранить до того, как увеличивать концентрацию кислорода во вдыхаемом воздухе( Fi02 ).

Для лечения и профилактики ателектазов применяются положительное давление в конце выдоха (РЕЕР) и постоянное положительное давление в дыхательных путях (СРАР).

Потребление кислорода оценивается косвенно по сатурации гемоглобина смешанной венозной крови кислородом (Sv 02 ) и по захвату кислорода периферическими тканями.

Функция внешнего дыхания описывается четырьмя объёмами (дыхательный объём, резервный объём вдоха, резервный объём выдоха и остаточный объём) и четырьмя ёмкостями (ёмкость вдоха, функциональная остаточная ёмкость, жизненная ёмкость и общая ёмкость лёгких): в ОИТР в повседневной практике используется только измерение дыхательного объёма.

Уменьшение функциональной резервной ёмкости вследствие ателектазов, положения на спине, уплотнения лёгочной ткани (застойные явления) и коллапса лёгких, плеврального выпота, ожирения приводят к гипоксии.СРАР, РЕЕР и физиотерапия направлены на ограничение этих факторов.

Общее периферическое сопротивление сосудов ( ОПСС ). Уравнение Франка.

Под этим термином понимают общее сопротивление всей сосудистой системы выбрасываемому сердцем потоку крови. Это соотношение описывается уравнением.

Как следует из этого уравнения, для расчета ОПСС необходимо определить величину системного артериального давления и сердечного выброса.

Прямых бескровных методов измерения общего периферического сопротивления не разработано, и его величина определяется из уравнения Пуазейля для гидродинамики:

где R — гидравлическое сопротивление, l — длина сосуда, v — вязкость крови, r — радиус сосудов.

Поскольку при исследовании сосудистой системы животного или человека радиус сосудов, их длина и вязкость крови остаются обычно неизвестными, Франк. используя формальную аналогию между гидравлической и электрической цепями, привел уравнение Пуазейля к следующему виду:

где Р1—Р2 — разность давлений в начале и в конце участка сосудистой системы, Q — величина кровотока через этот участок, 1332— коэффициент перевода единиц сопротивления в систему CGS.

Уравнение Франка широко используется на практике для определения сопротивления сосудов, хотя оно не всегда отражает истинные физиологические взаимоотношения между объемным кровотоком, АД и сопротивлением сосудов кровотоку у теплокровных. Эти три параметра системы действительно связаны приведенным соотношением, но у разных объектов, в разных гемодинамических ситуациях и в разное время их изменения могут быть в разной мере взаимозависимыми. Так, в конкретных случаях уровень САД может определяться преимущественно величиной ОПСС или в основном СВ.

Рис. 9.3. Более выраженная величина повышения сопротивления сосудов бассейна грудной аорты по сравнению с его изменениями в бассейне плечеголовной артерии при прессорном рефлексе.

Рис. 9.3. Более выраженная величина повышения сопротивления сосудов бассейна грудной аорты по сравнению с его изменениями в бассейне плечеголовной артерии при прессорном рефлексе.

В обычных физиологических условиях ОПСС составляет от 1200 до 1700 дин • с ¦ см. при гипертонической болезни эта величина может возрастать в два раза против нормы и быть равной 2200—3000 дин • с • см-5.

Величина ОПСС состоит из сумм (не арифметических) сопротивлений регионарных сосудистых отделов. При этом в зависимости от большей или меньшей выраженности изменений регионарного сопротивления сосудов в них соответственно будет поступать меньший или больший объем крови, выбрасываемый сердцем. На рис. 9.3 показан пример более выраженной степени повышения сопротивления сосудов бассейна нисходящей грудной аорты по сравнению с его изменениями в плечеголовной артерии. Поэтому прирост кровотока в плечеголовной артерии будет больше, чем в грудной аорте. На этом механизме базируется эффект «централизации» кровообращения у теплокровных, обеспечивающий в тяжелых или угрожающих организму условиях (шок, кровопотеря и др.) перераспределение крови, прежде всего, к головному мозгу и миокарду.

Психофизиологическая экспертиза — Лохограф [Восстановленный ролик]

2013 10 09 — Козье молоко (Лобня)

Источник

В последнее время в связи с расширением диагностических возможностей

и увеличением точности получаемых данных вновь возрос интерес

к традиционному импедансному методу диагностики сосудистой патологии

мозга – реоэнцефалографии (РЭГ). Однако отсутствие унифицированного

подхода к интерпретации получаемых данных требует создания единой

системы описания реоэнцефалограмм и формулировки заключений.

В предлагаемом алгоритме интерпретации РЭГ использованы принципы

анализа, разработанные М.А. Ронкиным, Х.Х. Яруллиным, Ю.Т. Пушкарем

и Л.Б. Ивановым [1,2,3,6]. Объемное пульсовое кровенаполнение,

которое является интегральным показателем, отражающим суммарное

кровенаполнение исследуемого участка биологического объекта

в систолу, определяется по величине амплитудного показателя

реограммы (АПР). АПР является модификацией старого показателя

– реографического индекса (РИ).

Определяется АПР как отношение амплитуды систолической волны

к калибровочному сигналу, умноженное на калибровочный эталон

(0.1 Ом) [1]. В зависимости от величины АПР объемное пульсовое

кровенаполнение может быть в пределах нормы, сниженным или повышенным.

Снижение объемного пульсового кровенаполнения подразделяется

на несколько степеней: умеренную, если АПР меньше нормы не более

40%; значительную, если АПР меньше нормы на 40-60%; резко выраженную,

если АПР меньше нормы на 60-90%; и критическую, когда амплитуда

РЭГ граничит с техническими возможностями реографа.

Далее производится оценка коэффициента асимметрии (КА). Это

очень важный показатель, по которому можно определить разницу

кровенаполнения как внутри исследуемого бассейна, так и между

полушариями. В зависимости от величины КА различают несколько

степеней асимметрии кровенаполнения [1]: если КА равен 7% и

менее, то существенной асимметрии кровенаполнения нет; при значении

КА от 8 до 14% асимметрию кровенаполнения характеризуют как

небольшую; КА от 15 до 25% свидетельствует о наличии умеренной

асимметрии кровенаполнения; при КА равном 26% и более – он расценивается

как значительный. Следующим этапом является оценка тонуса магистральных

артерий (артерий распределения), которая осуществляется по скоростным

показателям.

Таким показателем, в частности, является максимальная скорость

периода быстрого наполнения (Vб), определяемая с помощью дифференциальной

реограммы. В зависимости от величины Vб различают следующие

состояния тонуса артерий распределения [1]: в пределах нормы;

повышен, если Vб ниже нормы; понижен, если Vб выше нормы. Если

Vб находится на нижней границе нормы, то отмечают наличие тенденции

к повышению тонуса артерий распределения; если Vб на верхней

границе нормы то имеется тенденция к снижению тонуса. При снижении

Vб более 50% от нормы констатируется гипертонус, а при повышении

Vб более 50% – гипотонус. Т

Тонус артерий среднего и мелкого калибра (артерий сопротивления)

оценивается также как и тонус артерий распределения по скоростным

показателям, а именно по скорости периода медленного кровенаполнения

(Vм). В зависимости от величины Vм оценку его производят по

алгоритму определения тонуса артерий распределения. РЭГ позволяет

косвенно судить о состоянии венозного оттока. При этом используется

межамплитудный коэффициент (МК), который пришел на замену диастолическому

индексу (ДСИ), поскольку в настоящее время доказан [1] генез

диастолической волны (суммация волн отражения). При этом используются

следующие варианты заключения: если МК находится в пределах

нормы, то отмечается, что венозный отток не затруднен.

Если МК меньше нормы, то венозный отток затруднен по дефицитному

типу. При значении МК выше нормы, отмечается затруднение венозного

оттока (небольшое при МК в пределах 0.70-0.80, значительное,

если МК больше 0,80). После описательного заключения приводится

резюме, или собственно заключение. При этом необходимо произвести

комплексную оценку всех полученных данных, соблюдая “ступенчатость”,

используемую в описательном заключении и разработанную Л.Б.

Ивановым [1].

Так, при снижении АПР во всех отведениях указывают на синдром

гипоперфузии головного мозга, который чаще всего обусловлен

систолической дисфункцией миокарда (недостаточность насосной

функции). Учитывая этот факт, целесообразным является параллельно

с реоэнцефалографическим исследованием производить регистрацию

реокардиограммы (РеоКГ), которая дает представление как о насосной

функции сердца, так и о состоянии системной гемодинамики. При

повышении АПР отмечается синдром гиперперфузии головного мозга.

Следующим этапом является оценка состояния артериального звена.

При повышении тонуса артерий распределения указывают на недостаточность

кровоснабжения мозга по магистральному типу, а при повышении

тонуса артерий сопротивления – на недостаточность кровоснабжения

мозга по периферическому типу. Если имеется повышение тонуса

как артерий распределения, так и артерий сопротивления, то отмечают

недостаточность кровоснабжения мозга по смешанному типу. Наличие

значительного изолированного снижения амплитуды с одной стороны

как во фронтомастоидальном, так и окципитомастоидальном отведении

позволяет предположить наличие препятствия магистральному кровотоку

(при наличии реакции со стороны артерий распределения).

РЭГ является достаточно чувствительным методом для выявления

сосудистой дистонии. При постоянной во всех отведениях форме

основной реограммы и стабильной дифференциальной реограммы отмечают,

что сосудистый тонус устойчив во всех бассейнах, либо относительно

устойчив, если имеется нерезкое изменение формы реографических

волн. При наличии феномена дистонии по возможности необходимо

отметить ее характер (гипотонический или гипертонический тип).

При проведении РЭГ-исследования широкое распространение получила

нитроглицериновая (НГ) проба.

Учитывая этот факт, приведем критерии ее оценки. Так, общепринятой

является интерпретация НГ-пробы как “положительная” и “отрицательная”

[4]. Однако мы считаем такой подход не вполне обоснованным,

так как при наличии гипокинетического синдрома не наблюдается

значительного увеличения объемного пульсового кровенаполнения,

так как НГ не обладает положительным инотропным эффектом, а,

напротив, приводит к снижению работы сердца. Это служит основанием

расценить пробу с НГ как “отрицательную”.

Такое заключение воспринимается практическими врачами как проявление

распространенного церебрального атеросклероза, в результате

чего могут возникнуть диагностические ошибки и измениться тактика

терапии. Мы предлагаем оценивать реактивность сосудов головного

мозга при проведении НГ-пробы как удовлетворительную и неудовлетворительную,

а также ее характер: “адекватная” и “неадекватная”. Реактивность

сосудов расценивается как “удовлетворительная” при наличии снижения

тонуса артерий распределения и сопротивления (по скоростным

показателям!).

“Неудовлетворительная” оценка реактивности сосудов констатируется

при незначительной реакции со стороны артериального звена. Большое

значение имеет и характер реактивности: если реакция сосудов

на НГ протекает однородно во всех отведениях, то она расценивается

как “адекватная” и указывает на сохранность механизмов регуляции

межбассейнового перераспределения церебрального кровотока. Если

реакция сосудов выражена только с одной стороны, что сопровождается

увеличением коэффициента асимметрии, то характер реактивности

расценивается как “неадекватный”.

По-видимому, он связан с дисрегуляцией механизмов межбассейнового

перераспределения церебрального кровотока, в результате чего

то полушарие, которое находится в более “выгодных” условиях

относительно кровоснабжения, сохраняет большую тропность к вазоактивным

препаратам. Неадекватный характер перераспределения церебрального

кровотока соответствует стил-синдрому. Это имеет важное значение,

так как определяет дальнейшую тактику терапии, поскольку больным

с неадекватным характером реактивности следует с осторожность

назначать препараты, обладающие выраженным вазоактивным эффектом

(кавинтон, никотиновая кислота). Таким больным необходимо под

РЭГ-контролем производить индивидуальный подбор вазоактивной

терапии.

Представляем сводную схему заключений по результатам РЭГ:

I. Описательное заключение.

1. Объемное пульсовое кровенаполнение

1.1 В пределах нормы

1.2 Повышено

1.3 Снижено

1.3.1 Умеренно

1.3.2 Значительно

1.3.3 Резко

1.3.4 Критически

2. Асимметрия кровенаполнения

2.1 Существенной асимметрии кровенаполнения нет

2.2 Умеренная асимметрия кровенаполнения

2.3 Значительная асимметрия кровенаполнения

3. Тонус артерий распределения

3.1 В пределах нормы

3.2 Тенденция к снижению

3.3 Тенденция к повышению

3.4 Снижен

3.5 Повышен

3.6 Гипотния

3.7 Гипертонус

4. Тонус артерий сопротивления

4.1 В пределах нормы

4.2 Тенденция к снижению

4.3 Тенденция к повышению

4.4 Снижен

4.5 Повышен

4.6 Гипотния

4.7 Гипертонус

5. Венозный отток

5.1 Не затруднен

5.2 Затруднен

5.2.1 Незначительно

5.2.2 Значительно

II. Резюме (собственно заключение)

1. Объемное пульсовое кровенаполнение мозга

1.1 В пределах нормы

1.2 Синдром гипоперфузии головного мозга

1.3 Синдром гиперперфузии головного мозга

2. Недостаточность кровоснабжения мозга

2.1 По магистральному типу

2.1.1 Кровоток магистральный неизмененный

2.1.2 Не исключается наличие препятствия магистральному кровотоку

2.2 По периферическому типу

2.2.1 Функциональный блок микроциркуляторного русла

3. Сосудистый тонус

3.1 Устойчив

3.2 Относительно устойчив

3.3 Неустойчив

4. Сосудистая дистония

4.1 По гипотоническому типу

4.1.2 На уровне артерий распределения

4.1.3 На уровне артерий сопротивления

4.2 По гипертоническому типу

4.2.1 На уровне артерий распределения

4.2.2 На уровне артерий сопротивления

5. Реактивность сосудов

5.1 Удовлетворительная

5.2 Неудовлетворительная

6. Характер реактивности

6.1 Адекватный

6.2 Неадекватный

Введение стандарта заключений по результатам РЭГ-исследования

позволить наиболее точно и объективно оценить и описать состояние

мозгового кровотока на разных его уровнях.

Библиография:

1. Ронкин М.А., Иванов Л.Б. Реография в клинической практике.

М., 1997. – 403 С.

2. Пушкарь Ю.Т., Цветков А.А., Хеймец Г.И. // Терапевтический

архив, 1986.- № 1.- С. 45-49.

3. Пушкарь Ю.Т., Подгорный В.Ф., Хеймец Г.И., Цветков А.А. //

Терапевтический архив, 1986.- Т. 58. №11.- С. 132-135.

4. Реография // БМЭ.- 3-е изд.- М., 1984.- Т.29.- C. 188-191.

5. Реоэнцефалография // Там же.- С.196-197. 6. Яруллин Х.Х.

Клиническая реоэнцефалография. М.: Медицина, 1983.- 271 С.

Благодир

Борис

Смотрите также:

У нас также читают:

Источник