Иннервация кровоснабжение и лимфатические сосуды пульпы

Оглавление темы “Топографическая анатомия ротовой области.”:

- Область рта. Топография области рта. Слизистая области рта. Лимфатические сосуды области рта

- Ротовая полость. Топография ротовой полости. Преддверие полости рта. Границы полости рта. Строение полости рта.

- Собственно полость рта. Топография полости рта. Стенки ротовой полости. Небная миндалина. Глоточное лимфоидное кольцо Пирогова – Вальдейра.

- Язык. Корень языка. Топография языка. Железа Ривинуса. Мышцы языка. Кровоснабжение языка. Иннервация языка.

- Зубы. Топография зубов. Строение зуба. Строение зубов. Виды зубов. Формы зубов.

- Кровоснабжение зубов. Лимфоотток от зубов. Иннервация зубов.

Область рта. Топография области рта. Слизистая области рта. Лимфатические сосуды области рта

Область рта расположена между областью носа вверху и подбородочной областью внизу. Верхняя граница области проходит по горизонтальной линии, проведенной через основание перегородки носа, нижняя — по подбородочно-губной борозде, по бокам область ограничена носогубными бороздами. К области рта относятся губы и полость рта.

Губы области рта образуют переднюю стенку полости рта; их свободные края окаймляют ротовую щель, rima oris, и образуют углы рта.

Кожа губ области рта содержит сальные и потовые железы, у мужчин имеет волосы, у женщин — пушок. По красной кайме кожа переходит в слизистую оболочку внутренних поверхностей губ.

Подкожная клетчатка области рта практически не выражена, так как к коже прикрепляются мимические мышцы. Наиболее выражена круговая мышца рта, m. orbicularis oris, кроме нее в этой области располагаются мышцы, поднимающие и опускающие угол рта и всю губу в целом. Мышцы ротовой области, как и все мимические мышцы, иннервируются ветвями лицевого нерва, подходящими к задней (глубокой) поверхности мышц: rr. buccales и r. marginalis mandibularis. Мимические мышцы покрыты поверхностной фасцией.

Чувствительная иннервация области рта обеспечивается нервными ветвями из системы тройничного нерва.

Рыхлая подслизистая клетчатка области рта лежит вслед за мышечным слоем. В ней проходят сосуды: верхние и нижние губные артерии от лицевой артерии с сопровождающими их венами.

Слизистая оболочка области рта посредине образует верхнюю и нижнюю уздечки. В боковых отделах она переходит в слизистую оболочку щек, вверху и внизу — на десны, образуя верхний и нижний своды.

Лимфатические сосуды губ отводят лимфу в поднижнечелюстные и, кроме того, в щечные, околоушные, поверхностные и глубокие шейные лимфатические узлы. Сосуды от средней части нижней губы несут лимфу в подбородочные узлы. Лимфатические сосуды обеих сторон губ широко анастомозируют между собой, поэтому патологический процесс может вызвать реакцию лимфатических узлов другой стороны.

Ротовая полость. Топография ротовой полости. Преддверие полости рта. Границы полости рта. Строение полости рта.

Ротовая полость, cavitas oris, топографически делится на два отдела — передний, или преддверие рта, vestibulum oris, и задний, или собственно полость рта, cavitas oris propria, широко сообщающиеся друг с другом при открытом рте.

При сомкнутых челюстях преддверие сообщается с полостью рта через межзубные пространства и отверстия у концов альвеолярных отростков позади последних моляров обеих челюстей. Основания ветвей нижней челюсти прикрыты крыловидно-челюстной складкой.

Преддверие полости рта в виде узкой подковообразной, повторяющей форму альвеолярных дуг щели распространяется спереди назад.

Границами (стенками) преддверия ротовой полости спереди служат губы, с боков снаружи — щеки, изнутри — губно-щечные поверхности зубов и альвеолярные отростки челюстей.

В преддверие полости рта открываются протоки околоушных слюнных желез. Отверстия протоков располагаются с правой и левой стороны на слизистой оболочке щеки в виде сосочкообразного возвышения на уровне коронки первого или второго моляра верхней челюсти. Под слизистой оболочкой в центре передней поверхности нижней челюсти находится подбородочное отверстие, из которого выходят a., v. et n. mentales.

Видео урок анатомия полости рта, лимфоидного кольца Пирогова-Вальдейера, слюнных желез на видео

Собственно полость рта. Топография полости рта. Стенки ротовой полости. Небная миндалина. Глоточное лимфоидное кольцо Пирогова – Вальдейра.

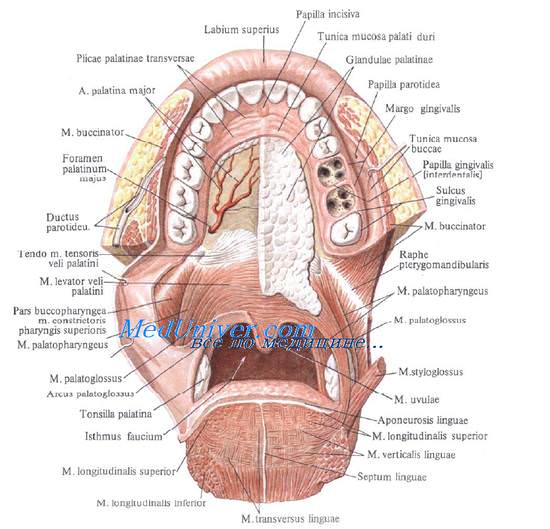

Собственно полость рта при закрытом рте представляется в виде узкой горизонтальной щели, образуемой сводом твердого неба и языком; боковые края языка при этом плотно прикасаются к челюстям и язычной поверхности зубов. Переднебоковая стенка полости рта представлена альвеолярными отростками с зубами и частично телом и внутренней поверхностью ветвей нижней челюсти и медиальных крыловидных мышц.

Сзади полость рта открывается перешейком зева, isthmus faucium, в средний отдел глотки, pars oralis pharyngis. Вверху этот отдел связан через носовую часть глотки и отверстие хоан, choanae, с носовой полостью, внизу — через гортанную часть глотки, pars laryngea pharyngis, с полостью гортани и пищевода.

Верхняя стенка ротовой полости образована твердым небом. У переднего конца продольного небного шва, почти непосредственно у шеек центральных резцов, расположено резцовое отверстие, foramen incisivum, ведущее в одноименный канал. Через него проходит n. nasopalatine из II ветви тройничного нерва.

В заднебоковых углах неба симметрично расположены большое и малые небные отверстия, foramina palatina majores et minores, крыловидно-небного канала, canalis palatinus major. Соединяя крыловидно-небную ямку с полостью рта, крыловидно-небный канал служит для прохождения небных нервов, nn. palatini anterior, medialis и posterior, и нисходящей небной артерии, a. palatina descendens.

Задняя стенка полости рта представлена мягким небом, palatum molle. Оно состоит из симметрично расположенных мышц мягкого неба и мышцы язычка. При сокращении мышц мягкого неба между его краем, передними дужками и спинкой языка образуется отверстие зева.

Задний край мягкого неба переходит в боковую стенку зева в виде двух складок, передней и задней небных дужек. В передней располагается небно-язычная мышца, m. palatoglossus, в задней — небно-глоточная, m. palatopharyngeus.

Между дужками образуется миндаликовая ямка, fossa tonsillaris, где помещается небная миндалина, tonsilla palatinae. Она отделена от стенки глотки рыхлой клетчаткой.

Небная миндалина имеет собственную капсулу, capsula tonsillae, и покрыта слизистой оболочкой. Кровоснабжение небной миндалины обеспечивается восходящей глоточной и лицевой артериями (ветви наружной сонной артерии), а таьске нисходящей небной артерией (из a. maxillaris).

Нервы небной миндалины являются ветвями языкоглоточного (IX пара), блуждающего (X пара), язычного нерва (из III ветви тройничного нерва), а таьске крыловидно-небного узла. Они подходят к миндалине с наружной стороны.

Небные миндалины вместе с глоточной (задняя стенка носоглотки), язычной (позади корня языка) и двумя трубными миндалинами (глоточные отверстия слуховой (евстахиевой) трубы) образуют глоточное лимфоидное кольцо, anulus lymphoideus pharyngis, впервые описанное Н.И. Пироговым, а затем Вальдейером. Патологически увеличенная глоточная миндалина называется аденоидами. Аденоиды затрудняют носовое дыхание, поэтому довольно часто их удаляют хирургическим путем.

Чаще всего лечение аденоида у детей при своевременном обращении не вызывает каких-либо трудностей.

Иннервация слизистой оболочки твердого и мягкого неба осуществляется II ветвью тройничного нерва через посредство ganglion pterygopalatinum, от которого отходят небные нервы, nn. palatini. Мышцы мягкого неба иннервируются таким образом: мышца, натягивающая мягкое небо, m. tensor veli palatini, снабжается III ветвью тройничного нерва; остальные мышцы иннервируются ветвями глоточного сплетения.

Нижняя стенка, или дно, полости рта образуется совокупностью мягких тканей, расположенных между языком и кожей надподъ-язычной части передней области шеи. Основой дна полости рта является челюстно-подъязычная мышца, m. mylohyoideus, с расположенными над ней мышцами (mm. genioglossus, geniohyoideus, hyoglossus, styloglossus).

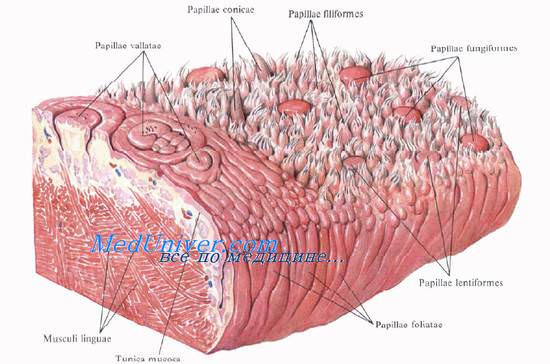

Язык. Корень языка. Топография языка. Железа Ривинуса. Мышцы языка. Кровоснабжение языка. Иннервация языка.

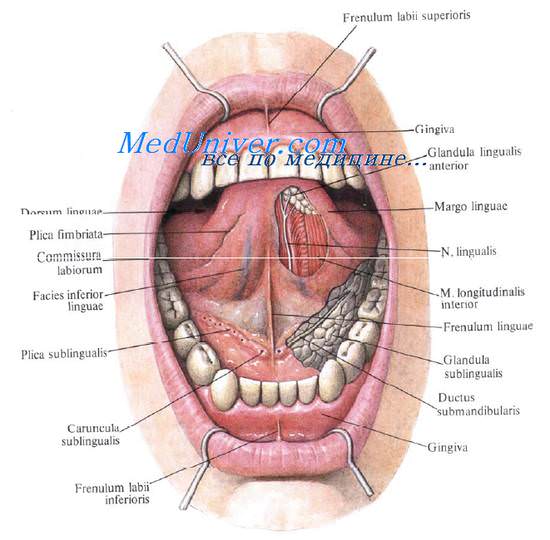

К дну полости рта фиксирован корень языка, lingua.

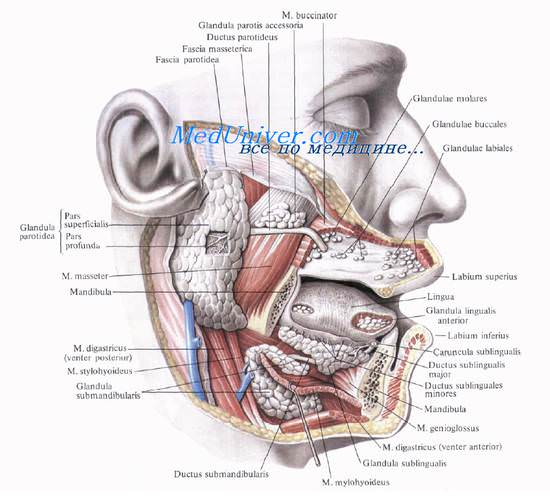

Язык — мышечный орган, к которому по бокам присоединяются мышцы, идущие от подбородка, подъязычной железы и шиловидного отростка височной кости. На m. mylohyoideus, в промежутке между нижней челюстью и mm. geniohyoideus и genioglossus, лежит парная подъязычная слюнная железа, или железа Ривинуса [Rivinus] .

На дне полости рта слизистая оболочка, переходя на нижнюю поверхность кончика языка, образует по средней линии уздечку, frenulum linguae. По сторонам от нее, у середины тела нижней челюсти, располагаются сосочки, carunculae sublinguals, на которых открываются проток поднижнечелюстнои слюнной железы и большой проток подъязычной. Вдоль нижней поверхности языка, под слизистой, в том месте, где она переходит с десны на боковую поверхность языка, тянется сосудисто-нервный пучок (v. lingualis, n. lingualis, a. profunda linguae, а сзади — n. hypoglossus).

Артериальное снабжение языка осуществляется в основном язычной артерией, a. lingualis — ветвью наружной сонной артерии.

Вены полости рта сопровождают одноименные артерии, причем образуют анастомозы с венозными сплетениями: крыловидным и глоточным.

Двигательная иннервация языка осуществляется n. hypoglossus (XII пара).

Иннервация слизистой оболочки языка осуществляется язычным и языкоглоточным (LX пара) нервами. Чувствительные волокна (кроме вкусовых) для передних двух третей языка проходят в составе n. lingualis (из III ветви тройничного нерва), а вкусовые волокна идут в составе барабанной струны, chorda tympani, которая по выходе из барабанной полости соединяется с язычным нервом. Для задней трети языка вкусовые волокна проходят в составе n. hypoglossus, остальные чувствительные волокна — в составе того же нерва и внутренней ветви верхнего гортанного.

Лимфа от кончика языка и от передней части дна полости рта оттекает в подподбородочные узлы, а оттуда — в поднижнечелюстные и глубокие шейные лимфатические узлы. От боковой поверхности тела языка лимфа оттекает непосредственно в поднижне-челюстные, а от глоточной поверхности корня языка и язычной миндалины — в верхние глубокие лимфатические узлы шеи.

Учебное видео анатомия языка – разбор на препарате

Зубы. Топография зубов. Строение зуба. Строение зубов. Виды зубов. Формы зубов.

Зубы располагаются в виде двух дуг, находящихся одна над другой, arcus dentalis superior et inferior, и свободно выступающих коронками в полость рта. При максимальном поднимании нижней челюсти обе дуги смыкаются коронками. Зубы отделяют преддверие рта от собственно полости рта.

Топография зубов. Строение зуба. Строение зубов

В зубе, dens, различают коронку, corona dentis, шейку, cervix dentis, и корень, radix dentis. Дентин, являющийся их основой, в области коронок покрыт эмалью, а на корне — цементом. Внутри зуба находится полость, cavitas dentis, продолжающаяся в корень (или корни) в виде канала, canalis radicis dentis. Последний на верхушках корней зуба заканчивается отверстием, foramen apicis dentis. Полосгь зуба заполнена пульпой, pulpa dentis, в которую через верхушечное отверстие корня проникают из челюстей сосуды и нервы.

Соединение корня зуба со стенкой луночки происходит по типу вколачивания (gomphosis). Связка, удерживающая в луночке корень зуба, называется периодонтом, periodontium.

Виды зубов. Формы зубов.

Передние зубы называются резцами, dentes incisivi. По бокам от резцов, в участке наибольшего изгиба зубной дуги, находятся зубы с остроконечными коническими коронками — клыки, denies canini. Кзади от них расположены двухбугорковые малые коренные зубы, или премоляры, dentes premolares. Самые задние, многобугорковые зубы, называются большими коренными зубами — молярами, dentes molares.

Учебное видео анатомии зуба

Кровоснабжение зубов. Лимфоотток от зубов. Иннервация зубов.

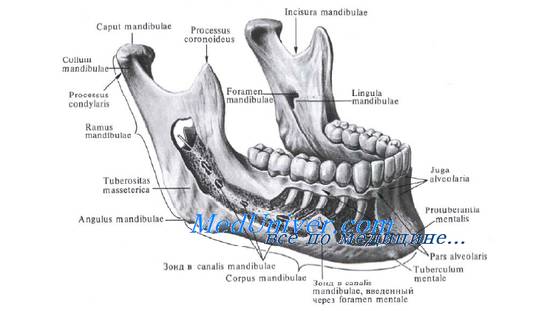

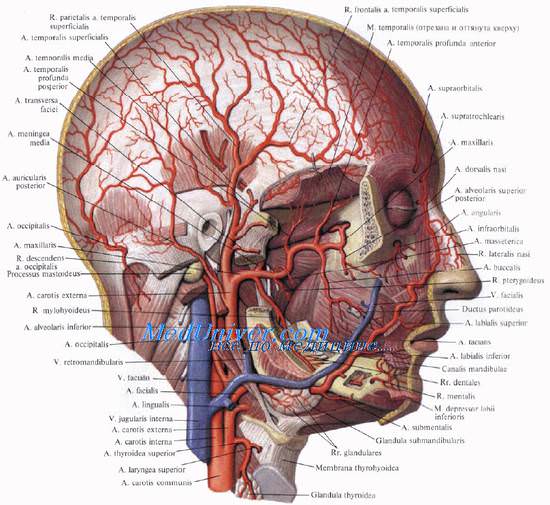

Кровоснабжение зубов происходит в основном за счет a. maxillaris. От нее отходят верхние альвеолярные артерии, аа. alveolares superiores, и нижняя альвеолярная артерия, a. alveolaris inferior. На верхней челюсти коренные зубы получают кровь из задней верхней альвеолярной артерии, а передние — от передних верхних альвеолярных артерий, отходящих от одной из конечных ветвей а. maxillaris — подглазничной артерии, a. infraorbitalis, которая проходит в одноименном канале.

A. alveolaris inferior, проходя в нижнечелюстном канале, дает ветви к зубам нижней челюсти.

От альвеолярных артерий отходят аа. dentales, проникающие в пульпу через верхушечные отверстия.

Венозный отток от зубов происходит по сопровождающим артерии венам в крыловидное сплетение, plexus pterygoideus. Вены зубов верхней челюсти связаны также с глазными венами и через них — с венозными синусами черепа. Через лицевые и занижнечелюстные вены кровь от зубов поступает в систему яремных вен.

Лимфоотток от зубов осуществляется в поднижнечелюстные и подбородочные лимфатические узлы. Отсюда лимфоток идет к поверхностным и глубоким шейным узлам.

Верхние зубы иннервируются от n. maxillaris, 11 ветви тройничного нерва, дающего верхние альвеолярные нервы, сопровождающие одноименные артерии. Задние верхние передние, средние и задние альвеолярные нервы, соединяясь между собой аркадами, образуют верхнее зубное сплетение, plexus dentalis superior. Это сплетение может частично находиться и непосредственно под слизистой оболочкой гайморовой пазухи.

Нижние зубы иннервирует III ветвь тройничного нерва, п. mandibularis. От него отходит n. alveolaris inferior, который, проходя в нижнечелюстном канале, обычно разветвляется на стволики, образующие нижнее зубное сплетение, plexus dentalis inferior. От последнего через верхушечное отверстие корня вступают в пульпу зубные ветви, rami dentales.

Вегетативная иннервация зубов осуществляется от головной части симпатической и парасимпатической нервной системы.

Видео урок топографической анатомии и оперативной хирургии головы

– Вернуться в оглавление раздела “Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 12.9.2020

Источник

Пульпа характеризуется очень развитой сосудистой сетью и богатой иннервацией. Сосуды и нервы пульпы проникают в нее через

Рис. 8-2. Пульпа зуба.

ПС — периферический слой; ИЗ — наружная (безъядериая) зона промежуточного слоя (слой Вейля); ВЗ — внутренняя (ядросодержащая) зона промежуточного слоя; ЦС — центральный слой; ОБЛ — одонтобласты (тела клеток); KMC — комплексы межклеточных соединении; ООБЛ — отросток одонтобласта; ПД — пре- дентнн; KK—кровеносный капилляр; CHC — субодоитобластическое нервное сплетение (Рашкова); HB — нервное волокно: HO — нервное окоичание.

апикальное и добавочные отверстия корня, образуя в корневом канале сосудисто-нервный пучок.

Кровеносные сосуды пульпы зуба. Особенностью кровеносных сосудов пульпы является относительно малая толщина их стенок по сравнению с просветом. В апикальное отверстие входят 2-3 арте- риолы диаметром около 50-150 мкм; в 50 % зубов имеются также 1—2, реже 3—4 дополнительные более мелкие артериолы, которые проникают через добавочные отверстия. В стенке этих артериол гладкие миоциты образуют два сплошных циркулярных слоя.

В корневом канале артериолы отдают боковые ветви к слою одонтобластов, причем их диаметр уменьшается в направлении коронки. В стенке мелких артериол гладкие миоциты располагаются цирку- лярно и не образуют сплошного слоя. В пульпе выявлены все элементы микроциркуляторного русла. В коронке артериолы образуют аркады, от которых берут начало более мелкие сосуды.

Капилляры диаметром 8-10 мкм отходят от коротких терминальных участков артериол — метартериол (прекапилляров) диаметром

- 12 мкм, которые содержат гладкие миоциты лншь в области прека- пиллярных сфинктеров, регулирующих кровенаполнение капиллярных сетей. Последние выявляются во всех слоях пульпы, но особенно хорошо развиты в промежуточном слое пульпы (субодонтобласти- ческое капиллярное сплетение), откуда капиллярные петли проникают в слой одонтобластов (см. рис. 8-2).

В пульпе обнаружены капилляры различных типов. Капилляры с непрерывной эндотелиальной выстилкой численно преобладают над фенестрированными и характеризуются наличием активного вакуо- лярного и, в меньшей степени, микропиноцитозного транспорта. В их стенке присутствуют отдельные перициты, которые располагаются в расщеплениях базальной мембраны эндотелия.

Фенестрированные капилляры составляют лишь 4-5 % общего числа капилляров и располагаются преимущественно вблизи одонтобластов. Поры в цитоплазме эндотелиальных клеток фенестриро- ванных капилляров имеют диаметр, в среднем, 60-80 мкм и закрыты диафрагмами; перициты в их стенке отсутствуют. Присутствие фене- стрированных капилляров связывают с необходимостью быстрого транспорта метаболитов к одонтобластам при формировании преден- тииа и его последующем обызвествлении. Капиллярная сеть, окружающая одонтобласты, особенно сильно развита в период активного дентиногенеза. По достижении окклюзии и замедлении образования дентина капилляры обычно несколько смещаются в центральном направлении.

Кровь из пульпарного капиллярного сплетения через посткапилляры оттекает в венулы, тонкие стенки которых содержат скопления перицитов. Из венул она собирается в более крупные венулы мышечного типа (содержат в стенке гладкие миоциты) диаметром 100-150 мкм, следующие по ходу артерий. Как правило, венулы располагаются в пульпе центрально, тогда как артериолы занимают более периферическое положение. Нередко в пульпе можно обнаружить триаду, включающую артериолу, венулу и нерв. В области верхушечного отверстия диаметр вен меньше, чем в коронке.

Кровоснабжение пульпы обладает рядом особенностей. В пульпарной камере давление составляет 20-30 мм рт. ст., что значительно выше, чем внутритканевое давление в других органах. Это давление колеблется в соответствии с сокращениями сердца, однако его медленные изменения могут происходить и независимо от артериального давления. Объем капиллярного русла в пульпе может существенно варьировать, в частности, в промежуточном слое пульпы имеется значительное количество капилляров, однако большая их часть в состоянии покоя не функционирует. При повреждении быстро развивается гиперемическая реакция вследствие заполнения этих капилляров кровью.

Кровоток в сосудах пульпы осуществляется быстрее, чем во многих других органах. Так, в артериолах скорость кровотока составляет 0,3-1 мм/с, в венулах — около 0,15 мм/с, а в капиллярах — около 0,08 мм/с.

В пульпе имеются артериоловенулярные анастомозы, осуществляющие прямое шунтирование кровотока. В состоянии покоя ббль- шая часть анастомозов не функционирует; их деятельность резко усиливается при раздражении пульпы. Активность анастомозов проявляется периодическим сбросом крови из артериального русла в венозное при соответствующих резких перепадах давления в пульпарной камере. С деятельностью этого механизма связывают периодичность болей при пульпите.

Лимфатические сосуды пульпы зуба. Лимфатические капилляры пульпы начинаются как мешковидные структуры диаметром 15-50 мкм, расположенные в ее периферическом и промежуточном слоях. Они характеризуются тонкой эндотелиальной выстилкой с широкими межклеточными (более I мкм) щелями и отсутствием базальной мембраны на большем протяжении. От эндотелиальных клеток в направлении окружающих структур отходят длинные выросты. В цитоплазме эндотелиоцитов встречаются многочисленные микропиноци- тозные пузырьки. Капилляры окружены тонкой сетью ретикулярных волокон. При отеке пульпы (обычно в связи с ее воспалением) лимфо- отток усиливается, что проявляется увеличением объема лимфатических капилляров, резким расширением щелей между эндотелиальными клетками и падением содержания микропиноцитозных пузырьков.

Из лимфатических капилляров лимфа оттекает в мелкие тонкостенные собирательные лимфатические сосуды неправильной формы, которые сообщаются друг с другом. Более крупные проводящие лимфатически^ сосуды сопровождают кровеносные сосуды и пучки нервных волокон.

Иннервация пульпы зуба. В апикальное отверстие корня проникают толстые пучки нервных волокон, содержащие от нескольких сотен (200-700) до нескольких тысяч (1000-2000) миелииовых и безмиелиновых волокон. Последние преобладают, составляя, по разным оценкам, до 60-80 % общего числа волокон. Часть волокон могут проникать в пульпу зуба через добавочные каналы.

Пучки нервных волокон сопровождают артериальные сосуды, образуя сосудисто-нервный пучок зуба, и ветвятся вместе с ними. В корневой пульпе, однако, лишь около 10 % волокон образуют терминальные ветвления; большая их часть в виде пучков достигают коронки, где они веерообразно расходятся к периферии пульпы.

Расходящиеся пучки имеют сравнительно прямой ход и постепенно истончаются в направлении дентина. В периферических участках пульпы (внутренней зоне промежуточного слоя) большинство волокон утрачивают миелиновую оболочку, ветвятся и сплетаются друг с другом. Каждое волокно дает не менее восьми терминальных вето- чек. Их сеть образует субодонтобластическое нервное сплетение (сплетение Рашкова), располагающееся кнутри от слоя одонтобластов (см. рис. 8-2, 8-3). В сплетении присутствуют как толстые миелиновые, так и тонкие безмиелиновые волокна.

От сплетения Рашкова отходят нервные волокна, которые направляются к наиболее периферическим отделам пульпы, где они оплетают одонтобласты и заканчиваются терминалями на границе пульпы и предентина, а часть из них проникают в дентинные трубочки. Нервные терминали имеют вид округлых или овальных расширений, содержащих микропузырьки, мелкие плотные гранулы и митохондрии. От внешней клеточной мембраны одонтобластов многие терминали отделены лишь щелью шириной 20 нм. Большинство нервных окончаний в области расположения тел одонтобластов считают рецепторами. Их число максимально в области рогов пульпы. Раздражение этих рецепторов, независимо от природы действующего фактора (тепло, холод, давление, химические вещества), вызывает боль. Вместе с тем, описаны и эффекторные окончания с многочисленными синаптическими пузырьками, митохондриями и электронно-плотным матриксом.

Миелиновые (А-) волокна пульпы включают более многочисленные А8-волокна диаметром 1-6 мкм с высокой (13-60 м/с) скоростью проведения нервного импульса; имеются также и Ар-волокна

Рис. 8-3. Иннервация пульпы зуба.

Д — дентин; ПД — предентин; Я— пульпа; OBJJ — одонтобласты (тела клеток):

CHfl — сосудисто-нервный пучок; CHC — субодотобластическое нервное спле* тение (Рашкова); HB — нервные волокна (по Cs. Leranth, К. Csany, 1967. из G. -Н. Schumacher et al.r 1990, с изцеиениями).

диаметром 6-12 мкм со скоростью проведения импульса в диапазоне 60-120 м/с. Предполагается, что А8-волокна опосредуют болевую чувствительность, в частности, ощущение острой локализованной боли. Функция более крупных А(3-волокон остается невыясненной, предположительно, они обеспечивают проведение тактильных сигналов.

Безмиелиновые (С-) волокна диаметром 0,4-1,2 мкм с низкой (около 1м/с) скоростью проведения нервных импульсов подразделяются на несколько групп. В части этих волокон, относящихся к симпатической системе, выявляются пузырьки, содержащие норадреналин. Они являются преимущественно вазомоторными, регулируют тонус

артериол и объем кровотока в пульпе. Установлено, что их активация может влиять на состояние афферентных волокон.

Значительная доля безмиелиновых волокон содержат нейропептиды, которые накапливаются в мелких плотных гранулах: холецис- токинин, ПСКГ, лей- и мет-энкефалины, нейропептиды Y и К, ВИП, вещество Р, соматостатин и др. Пептидергические аксоны с варикозными расширениями выявлены в нервных стволикгх коронковой и корневой пульпы и в сплетении Рашкова. Многие пептидергические волокна связаны с кровеносными сосудами различных размеров. В периферическом слое пульпы среди одонтобластов обнаруживаются волокна, содержащие вещество P и ПСКГ, а также отдельные ВИП- ергические волокна. Предполагают, что пептидергические волокна принимают участие в регуляции кровотока в пульпе, обеспечивают болевую чувствительность, регулируют выделение различных нейромедиаторов и влияют на развитие воспаления. Рецепция болевой чувствительности, по-видимому, обеспечивается терминалями, содержащими вещество Р. Вместе с тем, некоторые исследователи полагают, что безмиелиновые волокна несут только сигналы, которые воспринимаются, как тупая, точно не локализованная боль. Наличие в пульпе парасимпатических волокон до настоящего времени убедительно не доказано.

Источник