Иннервация сердца и сосудов схема

Кардиогенез :: Нервы сосудов и сердца. (Курс гистологии, Заварзин, 1946) (Заварзин А.А., Румянцев А.А. Курс гистологии. 1946г) ГЛАВА ДЕВЯТАЯ СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА И СОСУДИСТЫЕ ОРГАНЫ КРОВЕНОСНЫЕ И ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫКРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ стр.432-434 Нервы сосудов и сердцаСосуды и сердце иннервируются волокнами вегетативной нервной системы.

Иннервация сосудов. Схема симпатической иннервации сосудов показана на рис. 372. Можно считать доказанным, что сосудосуживающий центр цереброспинальной системы расположен в стволовой части мозга в плоскости ядер седьмого нерва. Невриты клеток этого центра идут в спинной мозг, где, в конце концов, и дают синапсы с нервами симпатических ядер. От этих последних начинаются преганглионарные волокна (рис. 372, 9), идущие в пограничный ствол, где они и заканчиваются синапсами на клетках Гольджи. От пограничного ствола идут постганглионарные волокна (3), которые входят в стенку сосудов и образуют здесь разветвленля в форме сетей. Постганглионарные волокна безмякотные. Импульсы, пришедшие по этим волокнам, повышают тонус мышечной ткани, и сосуд начинает сокращаться.

Чувствительные волокна представлены дендритами невронов спинальных ганглиев (2); они заканчиваются в стенках сосудов рецепторами самого различного рода, а также дают терминальные разветвления, располагающиеся в тех же местах, где находятся сплетения, образованные симпатическими волокнами. Все чувствительные волокна мякотные, но, войдя в стенку сосуда, они теряют свои оболочки и поэтому не могут быть отличимы от волокон симпатических. Войдя в спинной мозг, невриты чувствительного волокна направляются по ним в стволовую часть, где и разветвляются в области сосудосуживающего центра, а их коллатерали идут в боковые рога, где и образуют синапсы с нейронами симпатических ядер. Предполагается, что чувствительные волокна могут быть двух родов. По одним импульсы, идущие от стенки сосуда, вызывают возбуждение сосудосуживающего центра, в результате которого тонус стенки, естественно, будет повышен. По другим импульсы, идущие в сосудосуживающий центр, вызывают его угнетение и как результат – падение тонуса сердца. Была предпринята попытка найти в сосудистой стенке рецепторы, соответствующие этим двум типам волокон, однако убедительных данных до сих пор никем ещё не представлено. Кроме сосудосуживающих волокон, некоторые авторы допускают и наличие волокон сосудорасширяющих, относимых к парасимпатической системе, т. е. к системе блуждающего нерва. Однако сведения о них ещё более неточны, чем в отношении двух типов чувствительных волокон, а в морфологическом отношении о них вообще ничего не известно. Нервные окончания и нервные сети в сосудистой стенке. Непосредственно под эндотелием в соединительнотканном слое всех артерий и вен располагается нервное сплетение, образованное тончайшими нервными окончаниями. Считается, что это подэндотелиальное сплетение чувствительной природы имеет самое существенное значение в передаче импульсов, возникающих в результате изменений кровяного давления. Волокна описываемого сплетения, образованного разветвлениями мякотных и безмякотных волокон, находятся в связи с другими нервными сплетениями, лежащими в адвентиции. Одно сплетение, состоящее из пучков нервных волокон, лежит более поверхностно, а отходящие от него тонкие веточки образуют второе сплетение, расположенное глубже (рис. 373), на границе со средней оболочкой. По новейшим данным (Лаврентьев), от этого сплетения в мышечную оболочку отходят веточки, дающие окончания на отдельных мышечных клетках. Это, несомненно, концевые аппараты сосудосуживающих нервов, описанных выше. Надо вообще помнить, что нервные сплетения сопровождают кровеносные и лимфатические сосуды на всем их протяжении. Капилляры, как мы уже знаем, также оплетены сетью безмякотных нервов (рис. 374). По ходу сосудов, особенно более крупных, встречаются и отдельные нервные клетки, и целые их группы. Клетки эти, несомненно, симпатической природы и происходят от пограничного ствола. Изучены эти смещенные клетки ещё мало.

Несколько больше известно о чувствительных окончаниях в адвентиции сосудов: Концевые древовидные аппараты были неоднократно описаны в самом адвентиции. Кроме того, по ходу сосудов различных органов в соединительной ткани, облекающей сосуды, постоянно встречаются рецепторные аппараты от свободных древовидных окончаний до фатер-пачиниёвых телец включительно. Из приведенного описания нетрудно заключить, что сосудистые нервы пока что изучены мало; особенно это касается способа окончания. Во всяком случае по микроскопическим картинам не только нельзя различить суживающие и расширяющие нервы, но даже не всегда удается установить, с какими волокнами мы имеем дело в каждом данном случае, – вегетативными или спинномозговыми, эффекторными или рецепторными. Дело в том, что мякотные волокна, постоянно встречающиеся в стенках сосудов, могут быть и спинальными, и вегетативными. Иннервационные механизмы сердца. Нервная система сердца берет начало из двух источников. К сердцу подходят нервы от пограничного ствола и сердечные ветви блуждающего нерва. Волокна всех этих нервных стволов образуют в области разветвления трахеи и больших артерий два сердечных сплетения, в которых волокна настолько смешиваются, что в дальнейшем природа отдельных волокон может быть установлена только при помощи метода перерезок, а не анатомически. В сердечных сплетениях встречаются и скопления ганглиозных клеток, образующие иногда настоящие, анатомически отличимые ганглии. Из волокон этих сплетений уже в стенке самого сердца образуются правое и левое венечные сплетения, от которых происходят нервы, разветвляющиеся в сердце. Эти нервы образуют основное субэпикардиальное сплетение, расположенное между эпи- и миокардом и состоящее из пучков, содержащих мякотные и безмякотные волокна. Из субэпикардиального сплетения нервные волокна проникают и в миокард, и в эндокард, где также образуются сплетения. В основном сплетении сердца лежат многочисленные ганглиозные клетки, часто собранные группами в мелкие узелки. Хотя клетки эти и у человека, и у млекопитающих располагаются довольно равномерно по всему сердцу, но все-таки можно отметить, что главная их масса заложена в дорзальных стенках предсердий и у устья полых вен. Нервные клетки имеются в области синусного узла, в перегородке предсердий, в атриовентрикулярном узле и в желудочках (в области проводящей системы). Скопления их наблюдаются и в верхней части желудочков (в продольной и венечной бороздах), а также у основания аорты и легочной артерии. Среди клеток можно различать те же типы, которые отмечены нами при рассмотрении ганглиев автономной системы. Таким образом, всю совокупность нервных клеток сердечных сплетений и сердечной стенки можно рассматривать как диффузный ганглий автономной нервной системы. Во время эмбрионального развития нервные клетки попадают в зачаток сердца из блуждающего нерва. От нервных стволиков, проникающих в миокард, отходят многочисленные безмякотные веточки, густо оплетающие все перекладины сердечного мышечного синцития. Относительно способа окончания этих безмякотных нервов, являющихся, по всей вероятности, двигательными, эффекторными нервами, точных данных не имеется. Есть указания, что к отдельным мышечным перекладинам подходят безмякотные веточки, которые проникают внутрь и оканчиваются там незначительным концевым утолщением наподобие того, как оканчиваются нервы в гладких мышцах. Во всяком случае никаких образований, сколько-нибудь похожих на двигательные бляшки в скелетных мышцах, здесь не наблюдается. Чувствительные же (проприоцептивные) окончания эпилеммального типа найдены в новейшее время (Лаврентьев) в сердечной мышце в большом количестве. Как в толстых прослойках соединительной ткани между пучками миокарда, так равно и в эпикарде, и в эндокарде встречаются разнообразные рецепторные концевые аппараты. Особенно много их в эндокарде. Здесь имеются и свободные окончания – как древовидные, так и клубочковые, и инкапсулированные аппараты в виде клубочков и телец Гольджи-Маццони. |

Источник

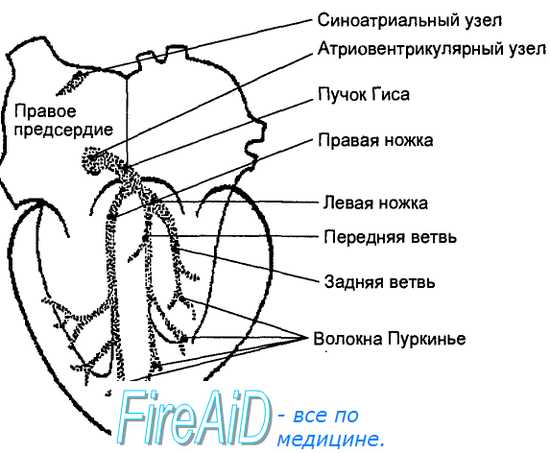

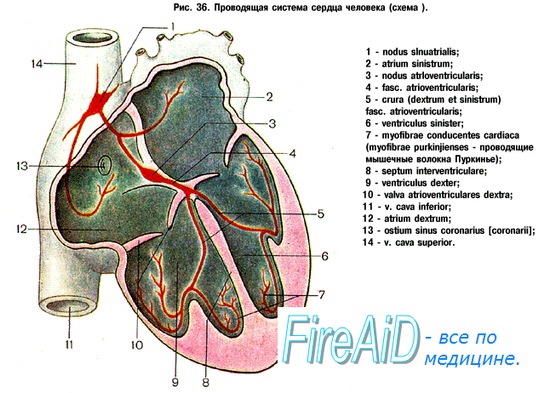

Работу сердца контролируют сердечные центры продолговатого мозга и моста через парасимпатические и симпатические волокна (рис. 23-3). Холинергические и адренергические (преимущественно безмиелиновые) волокна образуют в стенке сердца несколько нервных сплетений, содержащих внутрисердечные ганглии. Скопления ганглиев в основном сосредоточены в стенке правого предсердия и в области устьев полых вен.

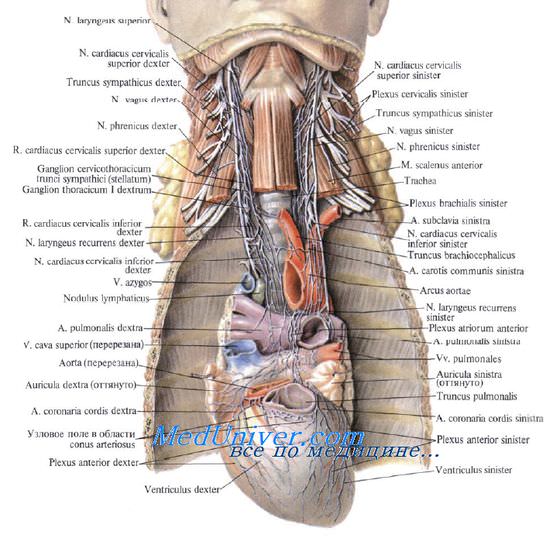

Рис.23-3.Иннервациясердца. 1 – синусно-предсердный узел, 2 – предсердно-желудочковый узел (АВ-узел).

Парасимпатическаяиннервация. Преганглионарные парасимпатические волокна для сердца проходят в составе блуждающего нерва с обеих сторон. Волокна правого блуждающего нерва иннервируют правое предсердие и образуют густое сплетение в области синусно-предсердного узла. Волокна левого блуждающего нерва подходят преимущественно к АВ-узлу. Именно поэтому правый блуждающий нерв оказывает влияние главным образом на ЧСС, а левый – на АВ-проведение. Желудочки имеют менее выраженную парасимпатическую иннервацию.

Внутрисердечные нейроны почти все холинергические (парасимпатические). На них, а также на МИФ‑клетках (малых интенсивно флюоресцирующих клетках – разновидности нейронов, находящихся практически во всех вегетативных ганглиях), заканчиваются терминали холинергических аксонов блуждающего нерва.

Эффектыпарасимпатическойиннервации: сила сокращений предсердий уменьшается – отрицательный инотропный эффект, ЧСС снижается – отрицательный хронотропный эффект, предсердно-желудочковая задержка проведения увеличивается – отрицательный дромотропный эффект.

Симпатическаяиннервация. Преганглионарные симпатические волокна для сердца идут от боковых рогов верхних грудных сегментов спинного мозга. Постганглионарные адренергические волокна образованы аксонами нейронов ганглиев симпатической нервной цепочки (звёздчатый и отчасти верхний шейный симпатические узлы). Они подходят к органу в составе нескольких сердечных нервов и равномерно распределяются по всем отделам сердца. Терминальные ветви пронизывают миокард, сопровождают венечные сосуды и подходят к элементам проводящей системы. Миокард предсердий имеет более высокую плотность адренергических волокон. Каждый пятый кардиомиоцит желудочков снабжается адренергической терминалью, заканчивающейся на расстоянии 50 мкм от плазмолеммы кардиомиоцита.

Эффектысимпатическойиннервации: сила сокращений предсердий и желудочков увеличивается – положительный инотропный эффект, ЧСС возрастает – положительный хронотропный эффект, интервал между сокращениями предсердий и желудочков (т.е. задержка проведения в АВ-соединении) укорачивается – положительный дромотропный эффект.

В целом стимуляция симпатических нервовувеличивает скорость спонтанной деполяризации мембран водителей ритма (т.е. ЧСС), облегчает проведение ПД в волокнахПуркиньеи увеличивает частоту и силу сокращения рабочих кардиомиоцитов;стимуляция парасимпатических нервов, наоборот, уменьшает частоту генерации импульсов пейсмейкерами, снижает скорость проведения ПД в волокнах Пуркинье и уменьшает силу сокращения и ЧСС.

Между симпатической и парасимпатической иннервацией существуют реципрокные тормозные отношения.Ацетилхолиндействует пресинаптически, уменьшая выделение норадреналина из симпатических нервов.Нейропептид Y, выделяющийся из норадренергических окончаний, тормозит выделение ацетилхолина.

Афферентнаяиннервация. Чувствительные нейроны ганглиев блуждающих нервов и спинномозговых узлов (C8-Th6) образуют свободные и инкапсулированные нервные окончания в стенке сердца. Афферентные волокна проходят в составе блуждающих и симпатических нервов.

Источник

Нервы сердца

Сердце получает чувствительную, симпатическую и парасимпатическую иннервацию. Симпатические волокна, идущие в составе сердечных нервов от правого и левого симпатических стволов, несут импульсы, убыстряющие ритй сердечных сокращений и расширяющие просвет венечных артерий, а парасимпатические волокна (составная часть сердечных ветвей блуждающих нервов) проводят импульсы, замедляющие сердечный ритм и суживающие просвет венечных артерий. Чувствительные волокна от рецепторов стенок сердца и его сосудов идут в составе сердечных нервов и сердечных ветвей к соответствующим центрам спинного и головного мозга.

Схема иннервации сердца (по В. П. Воробьеву) может быть представлена следующим образом: источники иннервации сер-ца – сердечные нервы и ветви, следующие к сердцу; внеорган-ные сердечные сплетения (поверхностное и глубокое), расположенные возле дуги аорты и легочного ствола; внутриорганное сердечное сплетение, которое находится в стенках сердца и распределяется во всех их слоях.

Сердечные нервы (верхний, средний и нижний шейные, а также. грудные) начинаются от шейных и верхних грудных (II-V) узлов правого и левого симпатических стволов (см. «Вегетативная нервная система»). Сердечные ветви берут начало от правого и левого блуждающих нервов (см. «Блуждающий нерв»).

Поверхностное внеорганное сердечное сплетение лежит на передней поверхности легочного ствола и на вогнутой полуокружности дуги аорты; глубокое внеорганное сердечное сплетение находится позади дуги аорты (впереди бифуркации трахеи). В поверхностное внеорганное сердечное сплетение вступают верхний левый шейный сердечный нерв (из левого верхнего шейного симпатического узла) и верхняя левая сердечная ветвь (из левого блуждающего нерва). Все остальные названные выше сердечные нервы и сердечные ветви входят в глубокое внеорган-ное сердечное сплетение.

Ветви внеорганных сердечных сплетений переходят в единое внутриорганное сердечное сплетение. В зависимости от того, в каком из слоев стенки сердца оно располагается, это единое внутриорганное сердечное сплетение условно подразделяют на тесно связанные между собой подэпикардиальное, внутримышечное и подэндокардиальное сплетения. В составе внутриор-ганного сердечного сплетения имеются нервные клетки и их скопления, образующие небольших размеров нервные сердечные узелки, gangliacardiaca. Особенно много нервных клеток в подэпикардиальном сердечж-м сплетении. По В. П. Воробьеву, нервы, входящие в состав подэпикардиального сердечного сплетения, имеют закономерную локализацию (в виде узловых полей) и иннервируют определенные участки сердца. Соответственно этому выделяют шесть подэпикардиальных сердечных сплетений: 1) правое переднее и 2) левое переднее. Они располагаются в толще передней и латеральных стенок правого и левого желудочков по обе стороны артериального конуса; 3) переднее сплетение предсердий – в передней стенке предсердий; 4) правое заднее сплетение спускается с задней стенки правого предсердия на заднюю стенку правого желудочка (от него идут волокна к синусно-предсердному узлу проводящей системы сердца); 5) левое заднее сплетение с латеральной стенки левого предсердия продолжается вниз на заднюю стенку левого желудочка; 6) заднее сплетение левого предсердия (сплетение гал-лерова синуса) располагается в верхнем отделе задней стенки левого предсердия (между устьями легочных вен).

Источник

” .”:

. . . ., . (2/3) , . . : (), 5565, (), 4555, (), 3545.

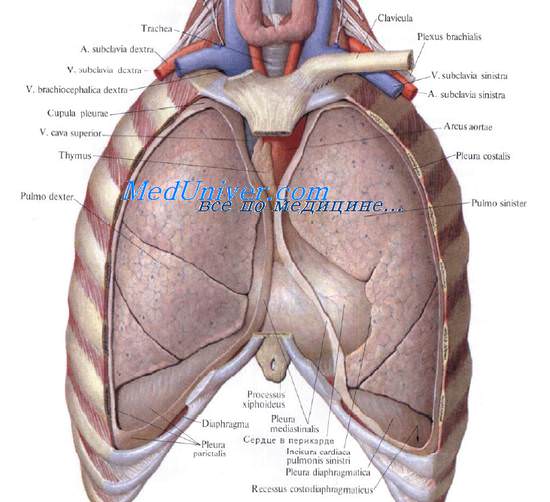

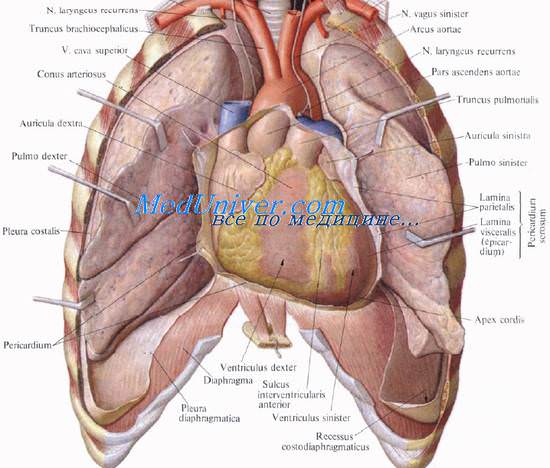

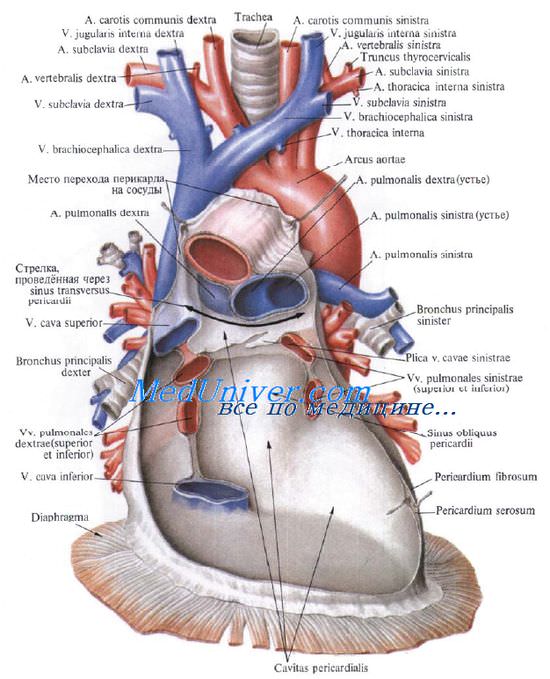

( ) , ( ) . . . Pericardium. . . ., , , . , centrum tendineum diaphragmatis, . , : , pericardium fibrosum, , pericardium serosum. , . (pericardium serosum) : , .

, lamina visceralis (), . , : , , . ; . , cavitas pericardiaca, . , , . () . : . . . . .5 : 1) – ; 2) . , ; 3) 4) , . . phrenicus a. pericardiacophrenica; 5) , . , – .

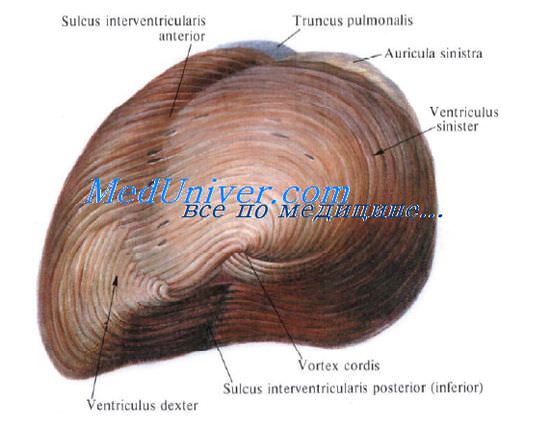

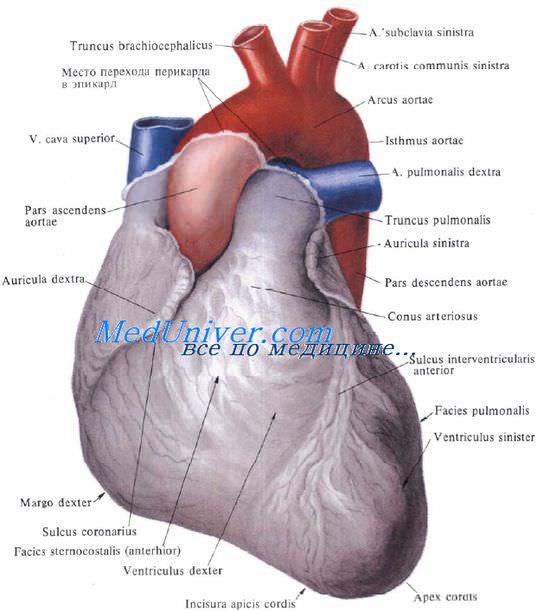

, . , sinus anterior inferior pericardii, . . . , sinus transversus pericardii [Thiele]. , . , , , . , , . . , sinus obliquus pericardii, , . , . . 4,5 6,0 . . . . . .. , basis cordis, , . , . , apex cordis, , , 89 ; . : ; , .

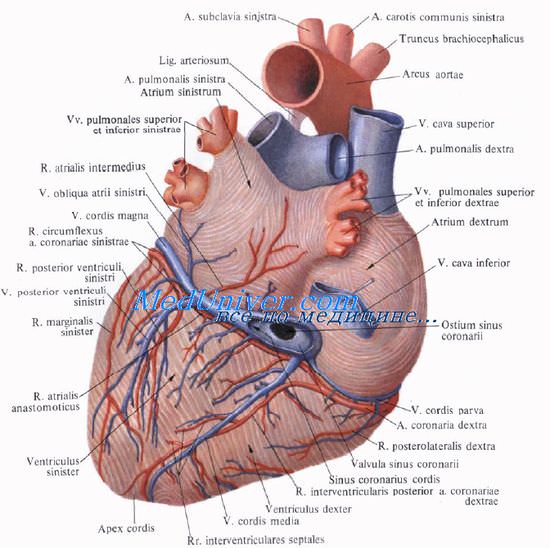

– . , . : 1213 , 910,5 , 67 . , , : – (), facies sternocostalis (anterior), (), facies diaphragmatica (inferior), (), facies pulmonales (laterales) d et sinistra, , facies vertebralis (posterior). . . ., facies sternocostalis, . . : , . ; . , sulcus coronarius, , sulcus interventricularis anterior. . , a. coronaria d.

: , , , . r. interventricularis anterior a. coronariae sinistrae , v. cordis magna. ( , ) ( ) – . ( ) IIIV ( ). , . . . . ., facies diaphragmatica, . ( ) . ; . , a. coronaria d, , . circumflexus a. coronariae sinistrae, , sinus coronarius, , v. cordis parva. , , , r. interventricularis posterior, , v. cordis . , , , incisura apicis cordis.

, facies pulmonalis sinistra, . , facies pulmonalis d, .

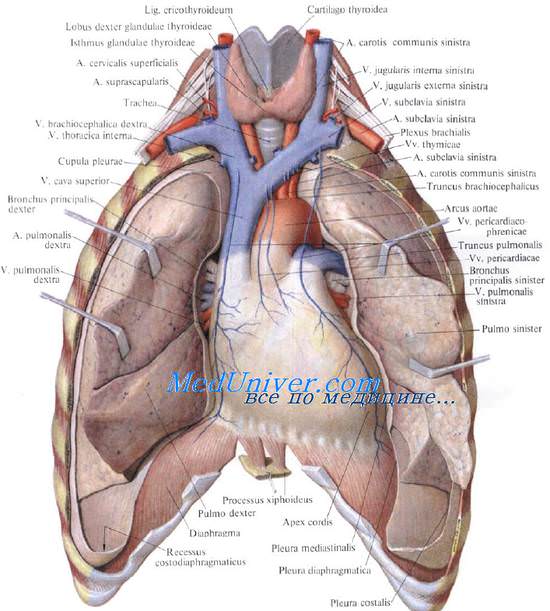

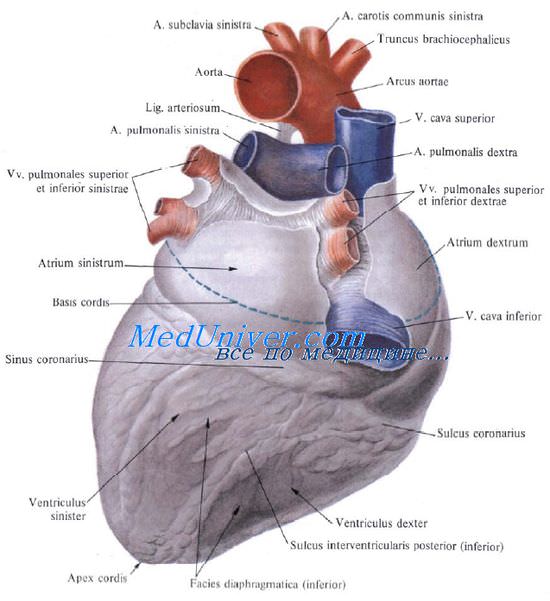

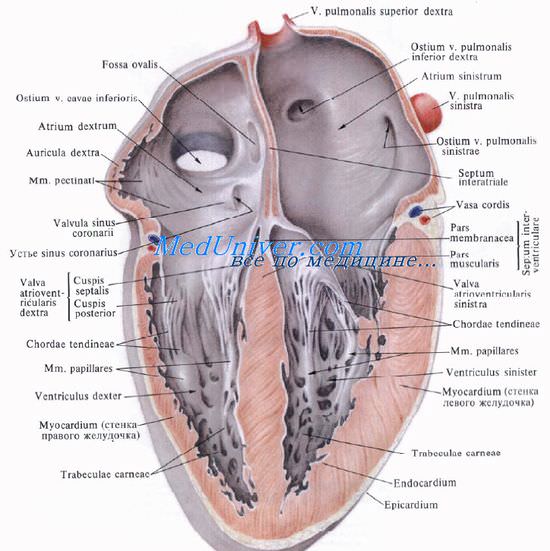

, facies vertebralis, . , . , , . . . . . .v. cava superior v. cava inferior, , auricula atrii d. , septum interatrial, . , , . fossa ovalis. foramen ovale [Botallo], .

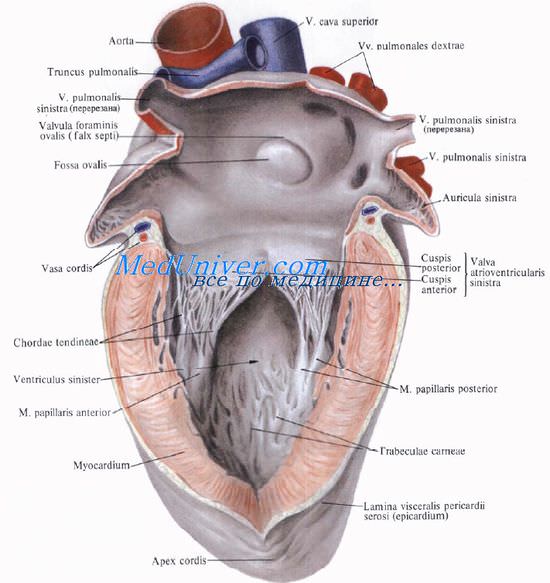

( ) . – , ostium atrioventriculare dextrum, . v. cavae inferior ostium atrioventriculare dextrum , ostium sinus coronarii, ; , [Thebesian], . , varvula venae cavae inferioris [Eustachian]. . . . .. . , auricula atrii sinistra, , . – , ostium atrioventriculare sinistrum, .

. . ., . , , , taincus pulmonalis. conus arteriosus. Ostium atrioventriculare dextrum, , , valva atrioventricularis d (valva tricuspidalis). . , ostium trunci pulmonalis, , valva trunci pulmonalis, . , (valvulae semilunares). . . . ., 23 (1015 58 ). , ostium atrioventriculare sinistrum. – , valva atrioventricularis sinistra (valva mitralis). . ostium aortae, conus arteriosus. , valva aortae, , . , . [Valsalva]. .

. , septum interventriculare, , pars muscularis, , , , pars membranacea. , endocardium. () . ... . . . .. 56 . , bulbus aortae. , . : () . , .

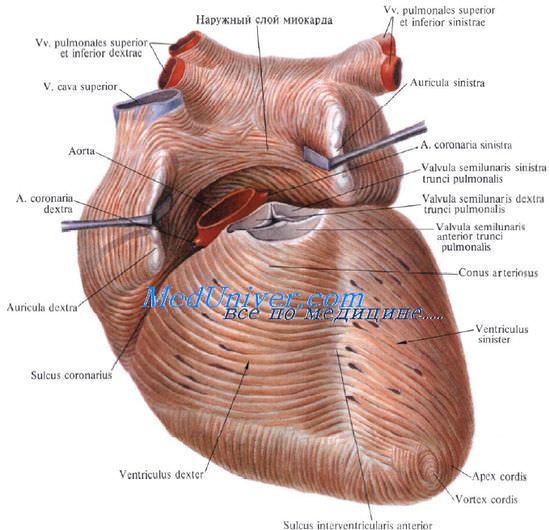

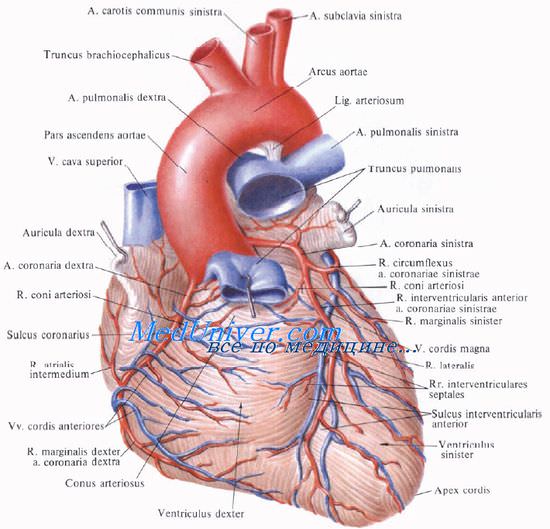

. .() , , . coronariae d et sinistra, bulbus aortae . , . ; , , , . ( ). . . ., a. coronaria d, . . , ramus interventricularis posterior, , . , , , – , , .

, a. coronaria sinistra, , . : , ramus interventricularis anterior, , ramus circumflexus. , . , , . , , . . , , 2/3 . , . : , , . ( ). . . . ., . , . . : , sinus coronarius; ; [Thebesian], . , sinus coronarius , , .

, v. cordis magna, . – , ramus interventricularis anterior , , () . , v. cordis , . , , v. cordis parva, , v. posterior ventriculi sinistri, , v. obliqua atrii sinistra [Marshall]. , vv. cordis anteriores, . , vv. cordis minimae, . … ... . . . ., truncus pulmonalis, , , , . 2,5 5,1 , 2 3,8 . , , . II . , lig. arteriosum ( ), . . .A. pulmonalis d , . , ( 2- ), ( 3- ). A. pulmonalis sinistra , , . , . . , .

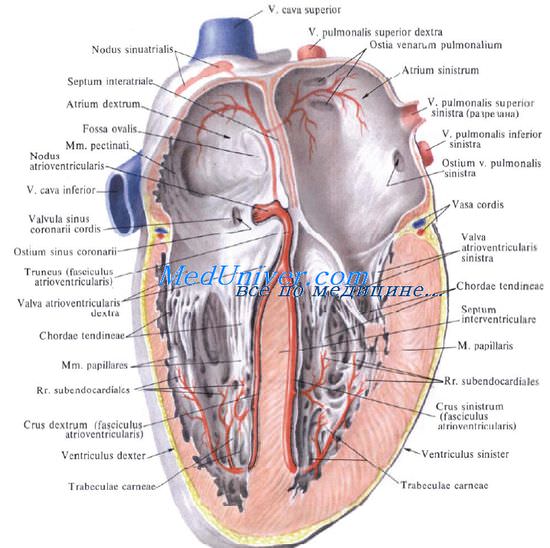

., vv. pulmonales de et sinistra, , . , . .V. cava superior . , . . . V. cava inferior , . , . . . . – . .. , ( ). . . – () , [His], fasciculus atrioventricularis, nodus atrioventricularis ( [Aschoff Tawaral), , .

cms dextrum sinistrum. . — () , . – , nodus sinuatrialis, [Koch], , , . , , . , – , -. -, .

. . . . .. II III 1,01,5 . , , III V 12 .

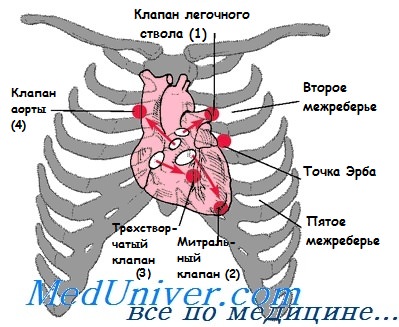

V , . , , VI -, 12 . . , , . III 22,5 . III . , -, . II 2 I . . . .( ) III , (ostium trunci pulmonalis) , (ostium aortae) . ostia atrioventricularia , , .

– () , – () V . , . . . ., n. vagus tr. sympathicus. : n. cardiacus cervicalis superior ganglion cervicale superius, n. cardiacus cervicalis medius ganglion cervicale medium, n. cardiacus cervicalis inferior ganglion cervicothoracicum (ganglion stellatum) nn. cardiaci thoracici .

(rami cardiaci superiores). (rami cardiaci medii) n. laryngeus recurrens vagi (rami cardiaci inferiores). . , . – . , . ( )– ” ( )” : . : 15.9.2020 |

Источник

7.26. (). 1 ; 2 – (); 3 – (); 4 . .

7.26. (). 1 ; 2 – (); 3 – (); 4 . .