Иннервация сосудов осуществляется нервной системой

Оглавление темы “Вегетативная ( автономная ) нервная система.”:

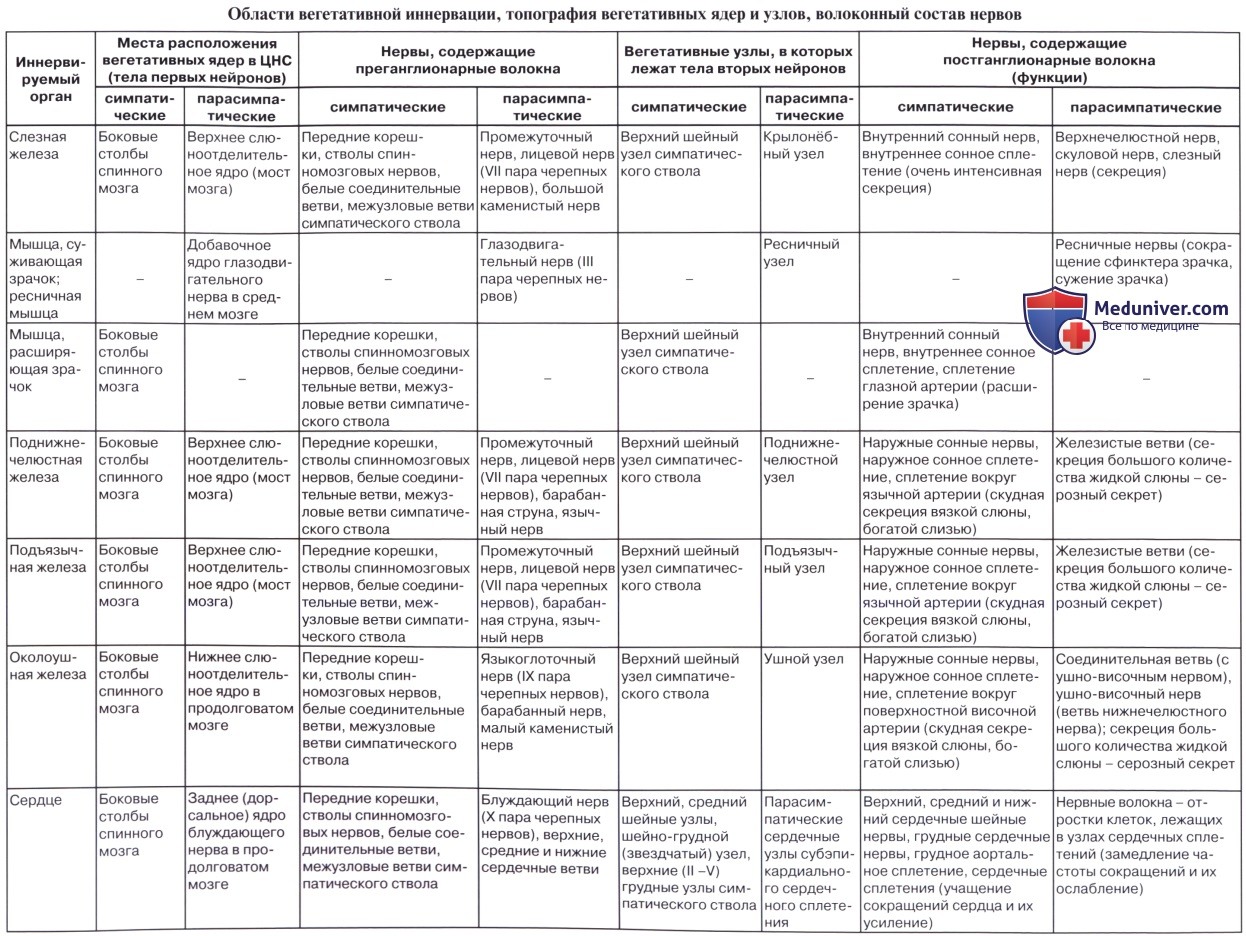

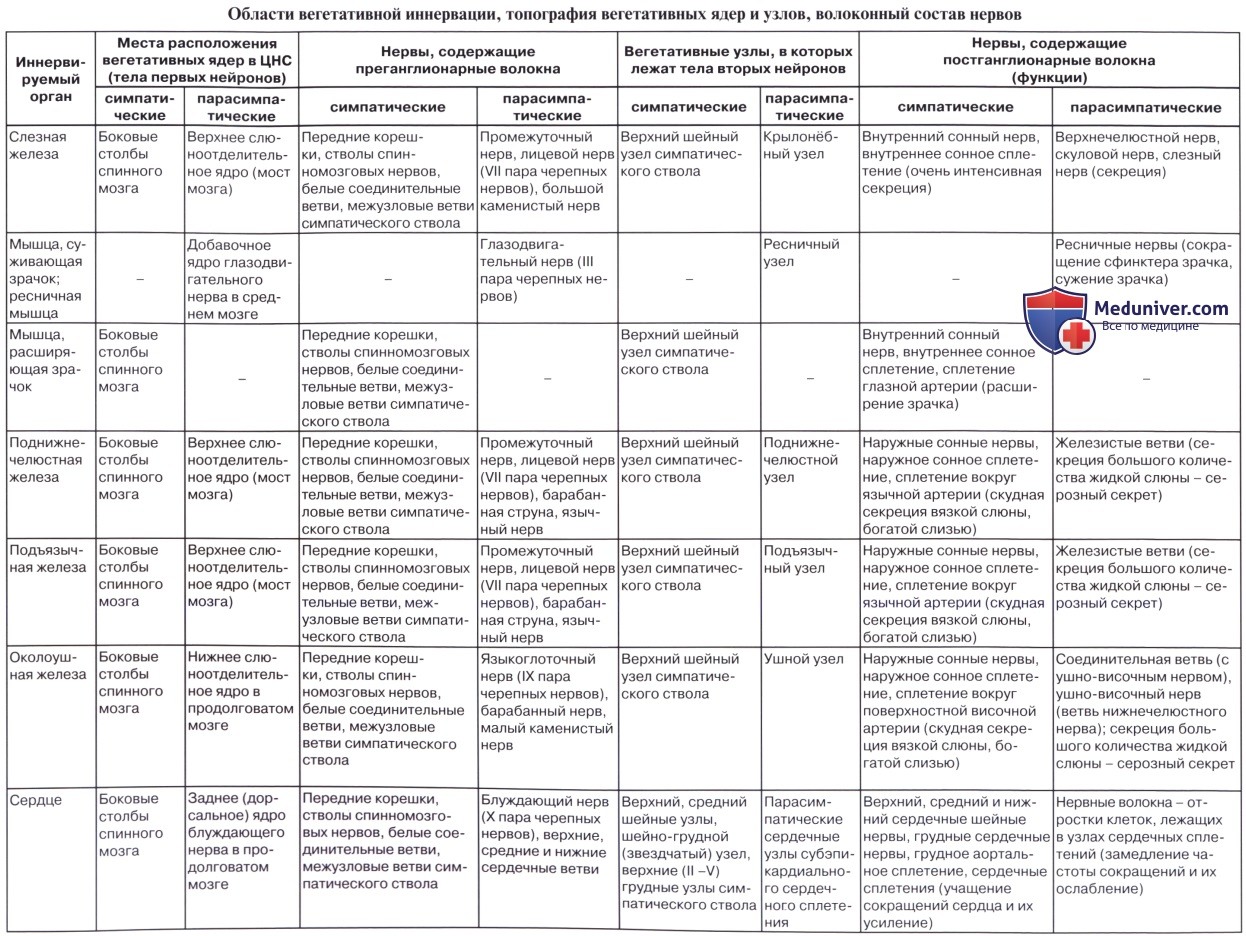

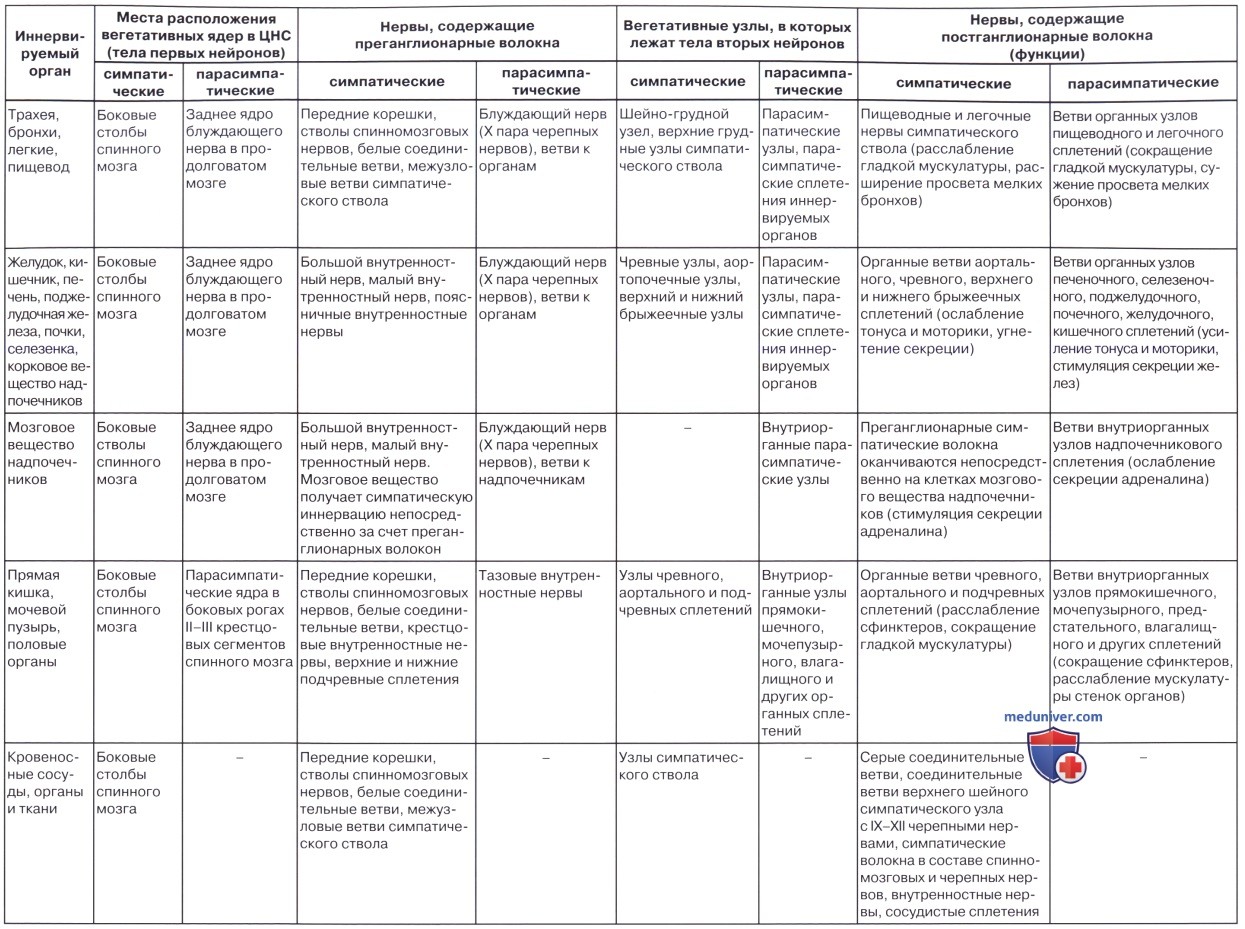

Иннервация кровеносных сосудов. Иннервация сосудов.Степень иннервации артерий, капилляров и вен неодинакова. Артерии, у которых более развиты мышечные элементы в tunica media, получают более обильную иннервацию, вены — менее обильную; v. cava inferior и v. portae занимают промежуточное положение. Более крупные сосуды, расположенные внутри полостей тела, получают иннервацию от ветвей симпатического ствола, ближайших сплетений вегетативной нервной системы и прилежащих спинномозговых нервов; периферические же сосуды стенок полостей и сосуды конечностей получают иннервацию от проходящих поблизости нервов. Нервы, подходящие к сосудам, идут сегментарно и образуют периваскулярные сплетения, от которых отходят волокна, проникающие в стенку и распределяющиеся в адвентиции (tunica externa) и между последней и tunica media. Волокна иннервируют мышечные образования стенки, имея различную форму окончаний. В настоящее время доказано наличие рецепторов во всех кровеносных и лимфатических сосудах. Первый нейрон афферентного пути сосудистой системы лежит в спинномозговых узлах или узлах вегетативных нервов (nn. splanchnici, n. vagus); далее он идет в составе кондуктора интероцептивного анализатора (см. «Интероцептивный анализатор»). Сосудодвига-тельный центр лежит в продолговатом мозге. К регуляции кровообращения имеют отношение globus pallidus, таламус, а также серый бугор. Высшие центры кровообращения, как и всех вегетативных функций, заложены в коре моторной зоны головного мозга (лобная доля), а также впереди и сзади нее. Корковый конец анализатора сосудистых функций располагается, по-видимому, во всех отделах коры. Нисходящие связи головного мозга со стволовыми и спинальными центрами осуществляются, по-видимому, пирамидными и экстрапирамидными трактами.

Замыкание рефлекторной дуги может происходить на всех уровнях центральной нервной системы, а также в узлах вегетативных сплетений (собственная вегетативная рефлекторная дуга). Эфферентный путь вызывает вазомоторный эффект — расширение или сужение сосудов. Сосудосуживающие волокна проходят в составе симпатических нервов, сосудорасширяющие волокна идут в составе всех парасимпатических нервов краниального отдела вегетативной нервной системы (III, VII, IX, X), в составе передних корешков спинномозговых нервов (признается не всеми) и парасимпатических нервов сакрального отдела (nn. splanchnici pelvini). Учебное видео вегетативной иннервации внутренних органовДругие видео уроки по данной теме находятся: Здесь – Также рекомендуем “Единство вегетативной и центральной нервной системы. Зоны Захарьина — Геда.” Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 28.8.2020 |

Источник

Иннервация сосудов – cосуды снабжены нервами, регулирующими

их просвет и вызывающими сужение или расширение их.

Сосудосуживающие нервы – вазоконстрикторы – относятся к

симпатической нервной системе. Существование этих нервов было впервые

обнанаружено А.П. Вальтером в 1842 г. в опытах на лягушках, а затем Кл. Бернаром

(1852) в экспериментах на ухе кролика. Если раздражать симпатический нерв

кролика, то соответствующее ухо бледнеет вследствие сужения его артерий и

артериол, а температура и объем уха уменьшаются. Главными сосудосуживающими

нервами органов брюшной полости являются симпатические волокна, проходящие в n.

splanchnicus. К конечностям симпатические сосудосуживающие волокна идут,

во-первых, в составе спинномозговых смешанных нервов, раздраженние которых, как

правило, суживает сосуды конечностей, во-вторых, по стенкам артерий (в их

адвентиции).

Перерезка сосудосуживающих симпатических нервов вызывает расширение сосудов в

той области, которая иннервируется этими нервами. Доказательством этого служит

опыт Кл. Бернара с перерезкой симпатического нерва на одной стороне шеи, что

вызывает расширение сосуда проявляющееся в покраснении и потеплении уха

оперированной стороны. Равным образом после перерезки n. splanchnicus

кровоток через органы брюшной полости, лишенной сосудосуживающей симпатической

иннервации, резко увеличивается. Описанные опыты показывают, что кровеносные

сосуды находятся под непрерывным сосудосуживающим влиянием симпатических нервов,

поддерживающим постоянный уровень сокращения мышечных стенок артерии

(артериальный тонус).

Если после перерезки симпатических нервов раздражать периферический конец их,

то можно восстановить нормальный уровень артериального тонуса. Для этого

достаточно раздражать симпатические нервные волокна с частотой 1 — 2 импульса в

секунду (Б. Фолков, В. М. Хаютин). Изменение частоты импульсов, поступающих к

артериям, может вызвать их сужение (при учащении импульсации) или расширение

(при урежении импульсации).

Сосудорасширяющие эффекты – вазодилятацию – впервые

обнаружили при раздражении нескольких нервных веточек, относящихся к

парасимпатической нервной системе. Например, раздражение chordа

tympani вызывало расширение сосудов подчелюстной железы, раздражние n. lingualis

— расширение сосудов языка, раздражение n. pelvicus расширение сосудов половых

органов.

В некоторых органах, например в скелетной мускулатуре, расширение артерий и

артериол происходит при раздражении симпатических нервов в составе которых

имеются, кроме вазоконстрикторов, также и вазодилятаторы. В большинстве случаев

раздражение симпатических нервов вызывает сужение сосудов, и лишь в особых

условиях, например после введения яда эрготоксина, парализующего симпатические

вазоконстрикторы, возникает расширение сосудов.

Расширение сосудов (главным образом кожи) можно

вызвать, кроме того, раздражением периферических концов задних корешков спинного

мозга, в составе которых проходят афферентные (чувствительные) волокна.

Расширение сосудов наступает при этом в тех областях кожи, чувствительные

нервные волокна которых проходят в раздражаемом корешке.

Вопрос о механизме действия сосудорасширяющих нервов недостаточно выяснен. В

последние годы доказано, что расширение сосудов обусловлено при раздражении

сосудорасширяющих нервов образованием сосудорасширяющих веществ. Так, при

раздражении симпатических вазодилятаторов скелетной мускулатуры в их окончаниях

образуется ацетилхолин, расширяющий артериолы. При раздражении задних корешков

спинного мозга сосудорасширяющие вещества, по-видимому, образуются не в стенке

сосуда, а вблизи его.

Источник

РЕГУЛЯЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Изменение просвета сосудов зависит в первую очередь от нервных влияний. Импульсы, которые поступают по иннервирующим сосуды нервам, могут вызвать либо расширение, либо сужение просвета сосуда. По своему действию различают двоякого рода сосудодвигательные нервы: сосудорасширяющие и сосудосуживающие.

Изменение просвета сосудов зависит в первую очередь от нервных влияний. Импульсы, которые поступают по иннервирующим сосуды нервам, могут вызвать либо расширение, либо сужение просвета сосуда. По своему действию различают двоякого рода сосудодвигательные нервы: сосудорасширяющие и сосудосуживающие.

Наличие сосудосуживающих нервов впервые было открыто в 1842 г. киевским физиологом А. П. Вальтером, который в опытах на лягушках доказал сосудосуживающее Действие симпатических нервов. В 1851 г. Клод Бернар, перерезав симпатический нерв на шее. кролика, наблюдал расширение сосудов уха (рис.); раздражение же отрезка нерва, Идущего к уху, вызывало сужение сосудов. Таким образом было доказано сосудосуживающее действие симпатических нервов.

Рис. У КРОЛИКА ПЕРЕРЕЗАН ПРАВЫЙ ШЕЙНЫЙ СИМПАТИЧЕСКИЙ НЕРВ. СОСУДЫ ПРАВОГО УХА РАСШИРЕНЫ.

Предполагают, что сосудорасширяющее действие оказывают некоторые парасимпатические волокна; подобным действием обладает также небольшое количество симпатических волокон. Основная масса сосудорасширяющих волокон относится к соматической нервной системе и отходит от спинного мозга в составе задних корешков. Действие сосудорасширяющих волокон имеет преимущественно местное значение, способствуя увиденному притоку крови к работающему органу.

Импульсы, поступающие по указанным нервам, возникают в продолговатом мозгу, в особом центре, получившем название сосудодвигательногоцентра. В этом центре имеет место скопление двух групп клеток, функционально приспособленных к изменению просвета сосуда либо в сторону расширения, либо в сторону сужения.

Сосудодвигательный центр в свою очередь находится под влиянием высших отделов головного мозга.

В спинном мозгу также имеются сосудодвигательные центры, но они находятся под влиянием центров, расположенных в вышележащих отделах. Самостоятельно свою деятельность они проявляют тогда, когда выпадают вышележащие отделы центральной нервной системы. Так, после перерезки продолговатого мозга спинномозговые центры начинают регулировать просвет сосудов, вызывая их расширение или сужение.

Группа клеток, вызывающих сужение сосудов и получившая название сосудосуживающего центра, была открыта Ф. В. Овсянниковым.

В обычном нормальном организме стенки артерий несколько напряжены и их просвет сужен. Это состояние постоянного напряжения получило название тонуса.

Тонус сосудов, создается тем, что из сосудодвигательного центра непрерывно по сосудодвигательным нервам поступают импульсы, обусловливающие это напряжение. Импульсы возникают в нервном центре, находящемся в состоянии непрерывного возбуждения. Непрерывное возбуждение нервного центра поддерживается как нервными, так и гуморальными влияниями. Такое состояние беспрерывного возбуждения центральной нервной системы получило название тонуса нервных центров.

В поддержании тонуса сосудов, помимо импульсов, поступающих из центральной нервной системы, имеет значение и чувствительность самих сосудов. Рецепторы, заложенные в стенках сосудов, реагируют на изменение давления и химического состава крови. Импульсы, возникающие в этих рецепторах, поступают в центральную

Нервную систему и вызывают рефлекторные изменения деятельности сердечно-сосудистой системы.

В коре головного мозга находятся высшие центры регуляции кровяного давления. Из этих центров через подкорковые отделы и спинной мозг идут импульсы, вызывающие изменение тонуса мышц стенок сосудов и регулирующие величину кровяного давления.

Влияние коры головного мозга на кровяное давление было изучено В. Я. Данилевским, Н. А. Миславским и В. М. Бехтеревым. Эти ученые, раздражая кору головного мозга, наблюдали колебание кровяного давления, связанное с изменением тонуса сосудистых стенок.

Статья на тему Иннервация сосудов

Источник

Сосудистый тонус – это некоторое постоянное напряжение сосудистых стенок, определяющее просвет сосуда.

Регуляция сосудистого тонуса осуществляется местными и системными нервными и гуморальными механизмами.

Благодаря автоматии некоторых гладкомышечных клеток стенок сосудов, кровеносные сосуды, даже в условиях их денервации, имеют исходный (базальный) тонус, для которого характерна саморегуляция.

Так, при увеличении степени растяжения гладкомышечных клеток базальный тонус увеличивается (особенно выражено в артериолах).

На базальный тонус наслаивается тонус, который обеспечивается нервными и гуморальными механизмами регуляции.

Основная роль принадлежит нервным механизмам, которые рефлекторно регулируют просвет кровеносных сосудов.

Усиливает базальный тонус постоянный тонус симпатических центров.

Нервная регуляция осуществляется вазомоторами, т.е. нервными волокнами, которые оканчиваются в мышечных сосудах (за исключением обменных капилляров, где нет мышечных клеток). Вазомоторы относятся к вегетативной нервной системе и подразделяются на вазоконстрикторы (суживают сосуды) и вазодилататоры (расширяют).

Чаще вазоконстрикторами являются симпатические нервы, поскольку их перерезка сопровождается расширением сосудов.

Симпатическую вазоконстрикцию относят к системным механизмам регуляции просвета сосудов, т.к. она сопровождается повышением АД.

Сосудосуживающее влияние не распространяется на сосуды головного мозга, легких, сердца и работающих мышц.

При возбуждении симпатических нервов сосуды этих органов и тканей расширяются.

К вазоконстрикторам относятся:

Симпатические адренергические нервные волокна, иннервирующие сосуды кожи, органов брюшной полости, части скелетных мышц (при взаимодействии норадреналина с а-адренорецепторами). Их центры располагаются во всех грудных и трех верхних поясничных сегментах спинного мозга.

Парасимпатические холинергические нервные волокна, идущие к сосудам сердца. Сосудорасширяющие нервы чаще входят в состав парасимпатических нервов. Однако сосудорасширяющие нервные волокна обнаружены и в составе симпатических нервов, а также задних корешков спинного мозга.

К вазодилататорам (их меньше, чем вазоконстрикторов) относятся:

Адренергические симпатические нервные волокна, иннервирующие сосуды.

части скелетных мышц (при взаимодействии норадреналина с b-адpеноpецептоpами);

сердца (при взаимодействии норадреналина с b1-адpеноpецептоpами).

Холинергические симпатические нервные волокна, иннервирующие сосуды некоторых скелетных мышц.

Холинергические парасимпатические волокна сосудов слюнных желез (подчелюстных, подъязычных, околоушных), языка, половых желез.

Метасимпатические нервные волокна, иннервирующие сосуды половых органов.

Гистаминергические нервные волокна (относят к регионарным или местным механизмам регуляции).

Вазомоторный центр – это совокупность структур различных уровней ЦНС, обеспечивающих регуляцию кровоснабжения.

Спинальный уровень регуляции предусматривает замыкание рефлексов, регулирующих сосудистый тонус, с афферентных спинальных нервов на преганглионарные спинальные нейроны (на уровне спинного мозга).

Так если перерезать спинной мозг под продолговатым, то уровень артериального давления сохраняется.

Это означает, что спинной мозг, независимо от вышележащих отделов ЦНС, может осуществлять регионарные вазомоторные рефлексы, поддерживающие сосудистый тонус.

Тонус симпатических центров спинного мозга находится под контролем сосудодвигательного центра продолговатого мозга, который состоит из трех отделов: прессорного, депрессорного и кардиоингибирующего. вазомоторный центр продолговатого мозга выполняет роль автоматического саморегулирующего центра, обеспечивающего нормальный уровень давления в крупных магистральных сосудах.

Ему также отводится роль в осуществлении рефлекторных реакций при поступлении афферентной информации от рецепторов легких, аортальной и каротидной зон.

Он отвечает за формирование «срочных» ответов сердечно-сосудистой системы, связанных с гипоксией, гиперкапнией и усиленной мышечной работой.

Свои влияния на тонус сосудов бульбарный центр осуществляет через ядра черепно-мозговых нервов или через симпатические нейроны спинного мозга.

Гипоталамический уровень регуляции обеспечивает адаптивные реакции сердечно-сосудистой системы.

Он подключается к регуляции стабилизации давления крови при снижении тонуса бульбарного вазомоторного центра, выполняя функцию «дублера».

В гипоталамусе есть прессорные и депрессорные зоны, а также «защитная» зона, которая оказывает влияние на различные вегетативные реакции, в том числе и на кровообращение. Корковый уровень регуляции предусматривает модулирующее влияние на подкорковые вазомоторные центры и подтверждается кардиоваскулярными условными рефлексами, изменением сосудистого тонуса при эмоциональных состояниях, возможностью произвольного изменения частоты пульса и артериального давления, наличием зон коры, принимающих участие в формировании вазомоторных реакций.

Источник

Оглавление темы “Вегетативная ( автономная ) нервная система.”:

- Вегетативная (автономная) нервная система. Функции вегетативной нервной системы.

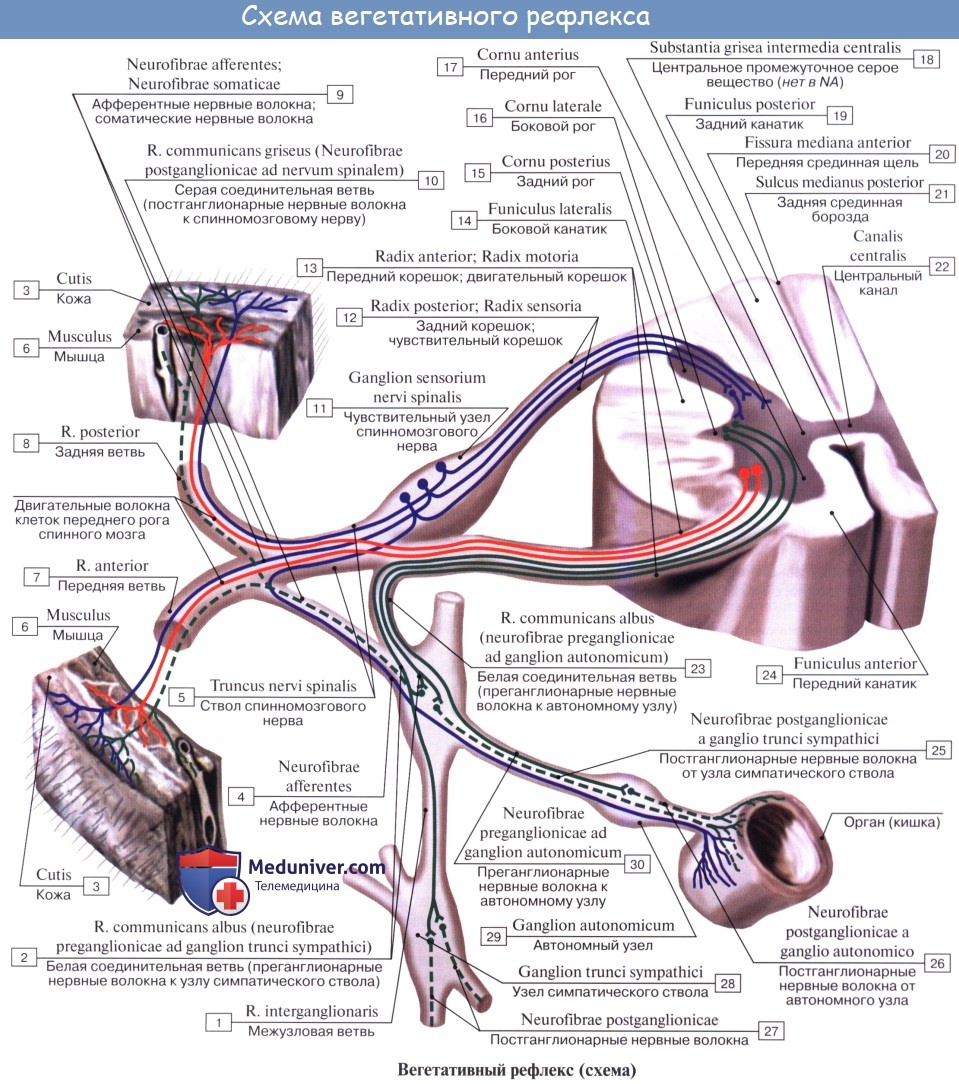

- Рефлекторная дуга вегетативной нервной системы.

- Развитие вегетативной нервной системы.

- Cимпатическая нервная система. Центральный и переферический отдел симпатической нервной системы.

- Симпатический ствол. Шейный и грудной отделы симпатического ствола.

- Поясничный и крестцовый ( тазовый ) отделы симпатического ствола.

- Парасимпатическая нервная система. Центральная часть ( отдел ) парасимпатической нервной системы.

- Периферический отдел парасимпатической нервной системы.

- Учебное видео анатомии вегетативной нервной системы (ВНС)

Вегетативная (автономная) нервная система. Функции вегетативной нервной системы

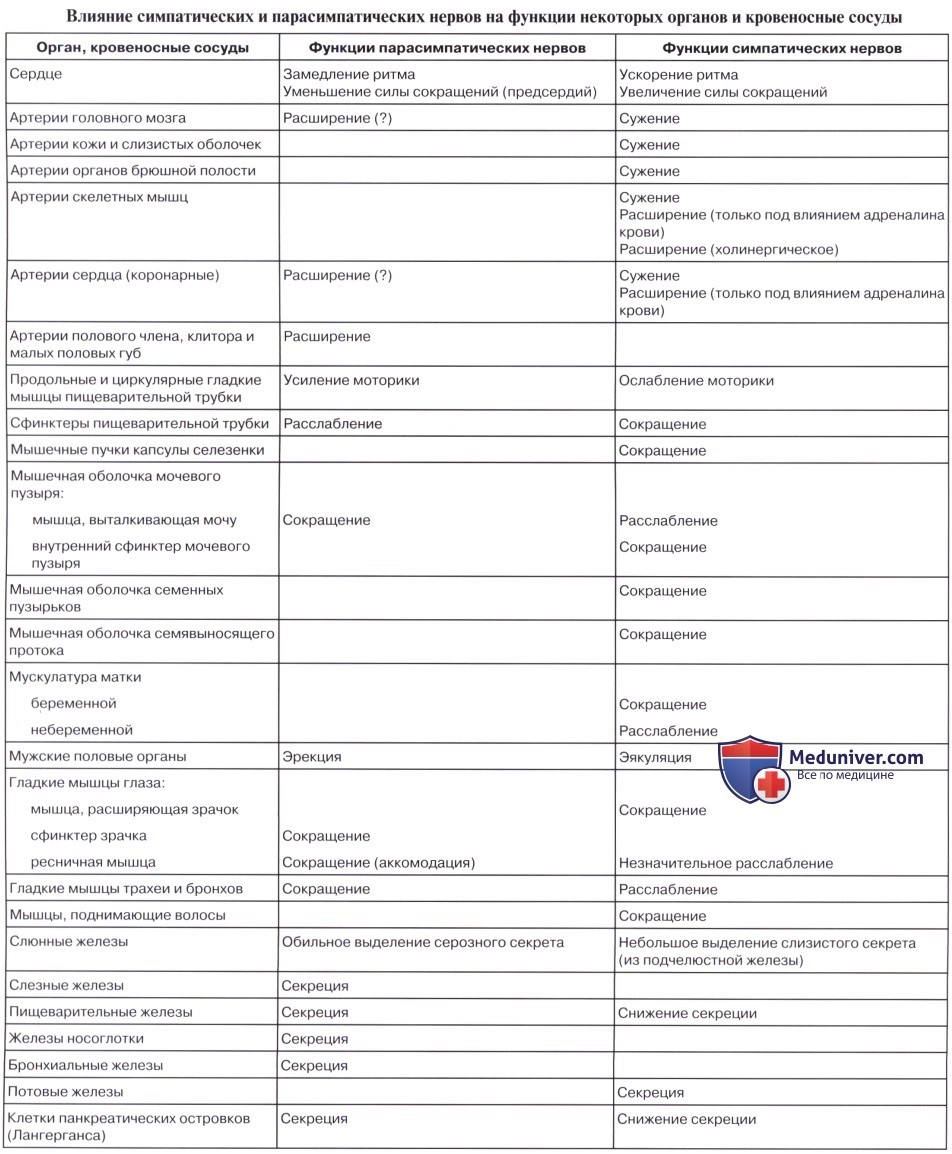

Выше отмечалась коренная качественная разница в строении, развитии и функции неисчерченных (гладких) и исчерченных (скелетных) мышц. Скелетная мускулатура участвует в реакции организма на внешние воздействия и отвечает на изменение среды быстрыми и целесообразными движениями. Гладкая мускулатура, заложенная во внутренностях и сосудах, работает медленно, но ритмично, обеспечивая течение жизненных процессов организма. Эти функциональные различия связаны с разницей в иннервации: скелетная мускулатура получает двигательные импульсы от анимальной, соматической части нервной системы, гладкая мускулатура — от вегетативной.

Вегетативная нервная система управляет деятельностью всех органов, участвующих в осуществлении растительных функций организма (питание, дыхание, выделение, размножение, циркуляция жидкостей), а также осуществляет трофическую иннервацию (И. П. Павлов).

Трофическая функция вегетативной нервной системы определяет питание тканей и органов применительно к выполняемой ими функции в тех или иных условиях внешней среды (адаптационно-трофическая функция).

Известно, что изменения в состоянии высшей нервной деятельности отражаются на функции внутренних органов и, наоборот, изменение внутренней среды организма оказывает влияние на функциональное состояние центральной нервной системы. Вегетативная нервная система усливает или ослабляет функцию специфически работающих органов. Эта регуляция имеет тонический характер, поэтому вегетативная нервная система изменяет тонус органа. Так как одно и то же нервное волокно способно действовать лишь в одном направлении и не может одновременно повышать и понижать тонус, то сообразно с этим вегетативная нервная система распадается на два отдела, или части: симпатическую и парасимпатическую — pars sympathica и pars parasympathica.

Симпатический отдел по своим основным функциям является трофическим. Он осуществляет усиление окислительных процессов, потребление питательных веществ, усиление дыхания, учащение деятельности сердца, увеличение поступления кислорода к мышцам.

Роль парасимпатического отдела охраняющая: сужение зрачка при сильном свете, торможение сердечной деятельности, опорожнение полостных органов.

Сравнивая область распространения симпатической и парасимпатической иннервации, можно, во-первых, обнаружить преобладающее значение одного какого-либо вегетативного отдела. Мочевой пузырь, например, получает в основном парасимпатическую иннервацию, и перерезка симпатических нервов не изменяет существенно его функции; только симпатическую иннервацию получают потовые железы, волоско-вые мышцы кожи, селезенка, надпочечники. Во-вторых, в органах с двойной вегетативной иннервацией наблюдается взаимодействие симпатических и парасимпатических нервов в форме определенного антагонизма. Так, раздражение симпатических нервов вызывает расширение зрачка, сужение сосудов, ускорение сердечных сокращений, торможение перистальтики кишечника; раздражение парасимпатических нервов приводит к сужению зрачка, расширению сосудов, замедлению сердцебиения, усилению перистальтики.

Однако так называемый антагонизм симпатической и парасимпатической частей не следует понимать статически, как противопоставление их функций. Эти части взаимодействующие, соотношение между ними динамически меняется на различных фазах функции того или иного органа; они могут действовать и антагонистически, и синергически.

Антагонизм и синергизм — две стороны единого процесса. Нормальные функции нашего организма обеспечиваются согласованным действием этих двух отделов вегетативной нервной системы. Эта согласованность и регуляция функций осуществляются корой головного мозга. В этой регуляции участвует и ретикулярная формация.

Автономия деятельности вегетативной нервной системы не является абсолютной и проявляется лишь в местных реакциях коротких рефлекторных дуг. Поэтому предложенный PNA термин «автономная нервная система» не- является точным, чем и объясняется сохранение старого, более правильного и логичного термина «вегетативная нервная система». Деление вегетативной нервной системы на симпатический и парасимпатический отделы проводится главным образом на основании физиологических и фармакологических данных, но имеются и морфологические отличия, обусловленные строением и развитием этих отделов нервной системы.

Как правило, обе части ВНС действуют антагонистически. В нормальных (физиологических) условиях деятельность органов, иннервируемых ВНС, зависит от преобладания той или иной части. В большинстве случаев имеет место синергическое действие.

Вегетативные нервы. Точки выхода вегетативных нервов.

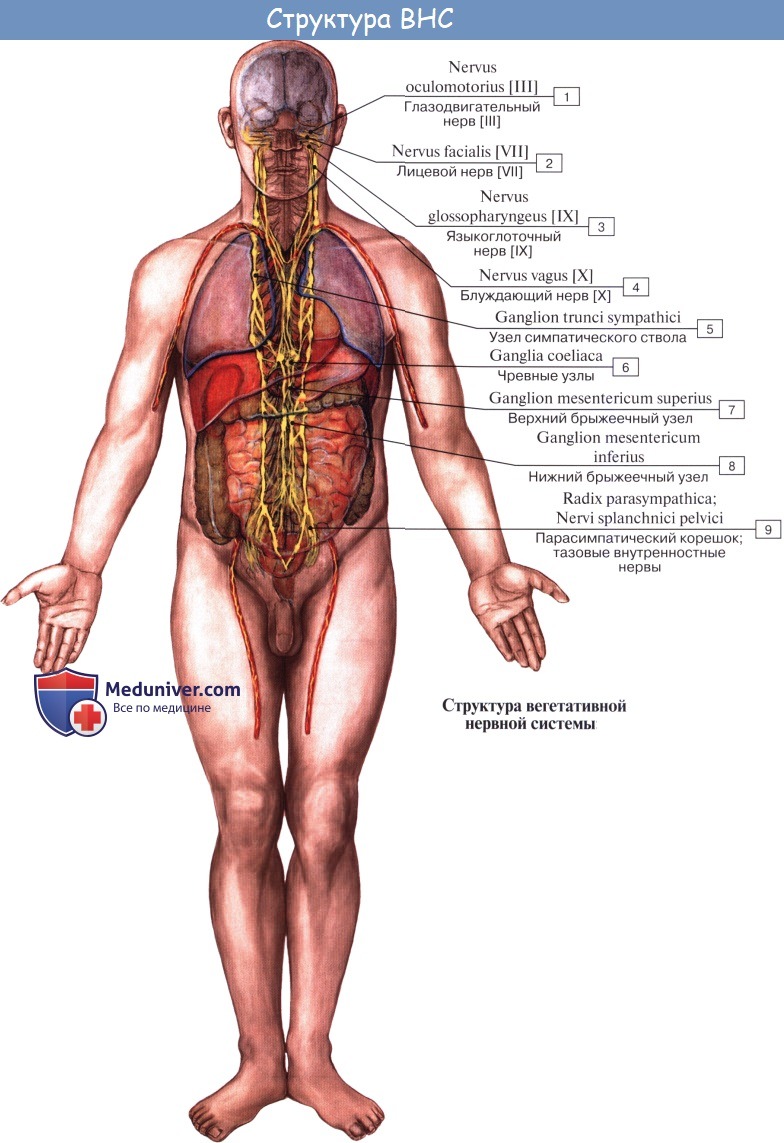

Анимальные нервы выходят из мозгового ствола и спинного мозга на всем их протяжении сегментарно, причем эта сегментарность сохраняется частично и на периферии. Вегетативные нервы выходят только из нескольких отделов (очагов) центральной нервной системы. Имеются 4 таких очага, откуда выходят вегетативные нервы:

1. Мезэнцефалический отдел в среднем мозге (nucl. accessorius и непарное срединное ядро III пары черепных нервов).

2. Бульварный отдел в продолговатом мозге и мосте (ядра VII, IX и X пар черепных нервов). Оба эти отдела объединяются под названием краниального.

3. Тораколюмбалъный отдел в боковых рогах спинного мозга на протяжении сегментов СVIII > TI — LIII.

4. Сакральный отдел в боковых рогах спинного мозга на протяжении сегментов SIII — SV.

Тораколюмбальный отдел относится к симпатической системе, а краниальный и сакральный — к парасимпатической.

Над этими очагами доминируют высшие вегетативные центры, которые не являются симпатическими или парасимпатическими, а объединяют в себе регуляцию обоих отделов вегетативной нервной системы. К ним относится и ретикулярная формация. Они являются надсегментарными и расположены в стволе и плаще мозга, а именно:

1. Задний мозг: сосудодвигательный центр на дне IV желудочка; мозжечок, которому приписывают регуляцию ряда вегетативных функций (сосудо-двигательные рефлексы, трофика кожи, скорость заживления ран и др.).

2. Средний мозг: серое вещество водопровода.

3. Промежуточный мозг: hypothalamus (tuber cinereum).

4. Конечный мозг: кора полушарий большого мозга.

Наибольшее значение для вегетативной регуляции имеет гипоталамическая область, которая является одним из самых древних отделов головного мозга, хотя и в ней различают более старые “образования и филогенетически более молодые.

Гипоталамо-гипофизарная система, действуя с помощью инкретов гипофиза, является регулятором всех эндокринных желез.

Гипоталамическая область регулирует деятельность всех органов растительной жизни, объединяя и координируя их функции.

Объединение вегетативных и анимальных функций всего организма осуществляется в коре большого мозга, особенно в премоторной зоне.

Кора, будучи, по И. П. Павлову, комплексом корковых концов анализаторов, получает раздражения от всех органов, в том числе и от органов растительной жизни, и через посредство своих эфферентных систем, в том числе и вегетативной нервной системы, оказывает влияние на эти органы. Следовательно, существует двусторонняя связь коры и внутренностей — кортиковисцеральная связь. Благодаря этому все вегетативные функции подчиняются коре головного мозга, которая ведает всеми процессами организма.

Таким образом, вегетативная нервная система есть не автономная система, как это считали до И. П. Павлова, а специализированная часть единой нервной системы, подчиненная высшим отделам ее, включая и кору большого мозга. Поэтому, как и в анимальной нервной системе, в вегетативной можно различать центральный и периферический ее отделы. К центральному отделу относятся описанные выше очаги и центры в спинном и головном мозге, а к периферическому — нервные узлы, нервы, сплетения и периферические нервные окончания.

В последнее время установлено, что вегетативные узлы имеют свою афферентную иннервацию, благодаря которой они находятся под контролем центральной нервной системы.

Учебное видео анатомии вегетативной нервной системы (ВНС)

Резюме

Вегетативная, или автономная, нервная система (от греч. autos – сам, nomos – закон) координирует и регулирует деятельность внутренних органов, обмен веществ, функциональную активность тканей, поддерживает постоянство внутренней среды организма (гомеостаз). Вегетативная часть нервной системы иннервирует весь организм, все его органы и ткани. Деятельность вегетативной нервной системы не подконтрольна сознанию, но она функционирует содружественно с соматической нервной системой. Нервные центры и вегетативной, и соматической нервных систем в полушариях большого и в стволе головного мозга расположены рядом, нервные волокна проходят, как правило, в одних и тех же нервах.

В то же время вегетативная часть нервной системы имеет ряд особенностей строения:

1) вегетативные ядра расположены в головном и спинном мозге в виде отдельных скоплений (очагов);

2) путь от вегетативного ядра в центральной нервной системе к иннервируемому органу состоит из двух нейронов, а не из одного, как у соматической нервной системы;

3) эффекторные нейроны присутствуют в составе периферической нервной системы в виде вегетативных узлов (ганглиев).

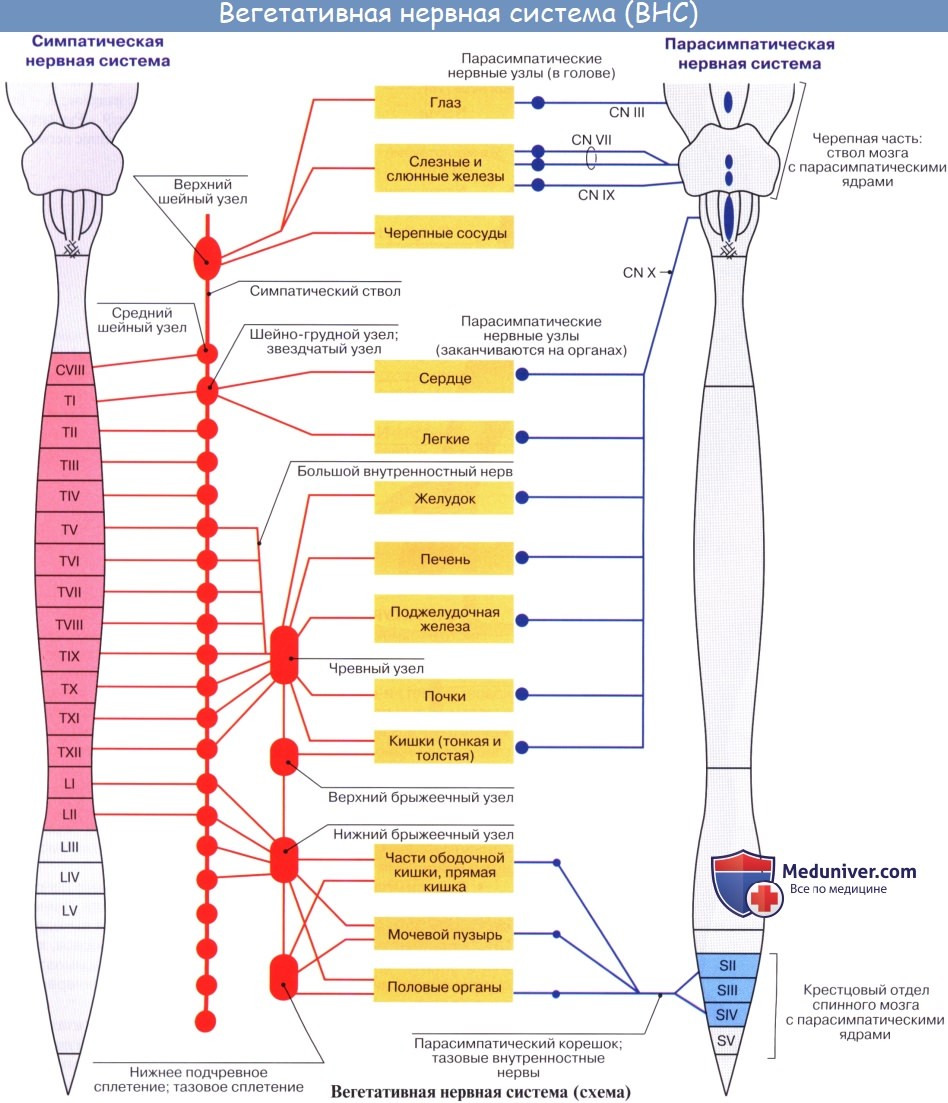

У вегетативной нервной системы выделяют две части: симпатическую и парасимпатическую. Симпатическая часть иннервирует все органы и ткани тела человека, парасимпатическая часть – только внутренние органы и сосуды. Центры вегетативной нервной системы расположены в трех отделах головного и спинного мозга, два из них парасимпатические.

Парасимпатическими центрами являются ядра, расположенные в стволе головного мозга и в крестцовом отделе спинного мозга. В стволе головного мозга находятся добавочное ядро глазодвигательного нерва (ядро Якубовича), расположенное в среднем мозге, верхнее слюноотделительное ядро лицевого (промежуточного) нерва, лежащее в толще моста, нижнее слюноотделительное ядро языкоглоточного нерва и заднее ядро блуждающего нерва, залегающие в продолговатом мозге. Крестцовый (сакральный) отдел образован крестцовыми парасимпатическими ядрами, залегающими в латеральном промежуточном веществе II—IV крестцовых сегментов спинного мозга.

Центр симпатической части (грудопоясничный, или тораколюмбальный) расположен в правом и левом боковых промежуточных столбах – боковых рогах VIII шейного, всех грудных и I-II поясничных сегментов спинного мозга (в промежуточно-латеральном ядре).

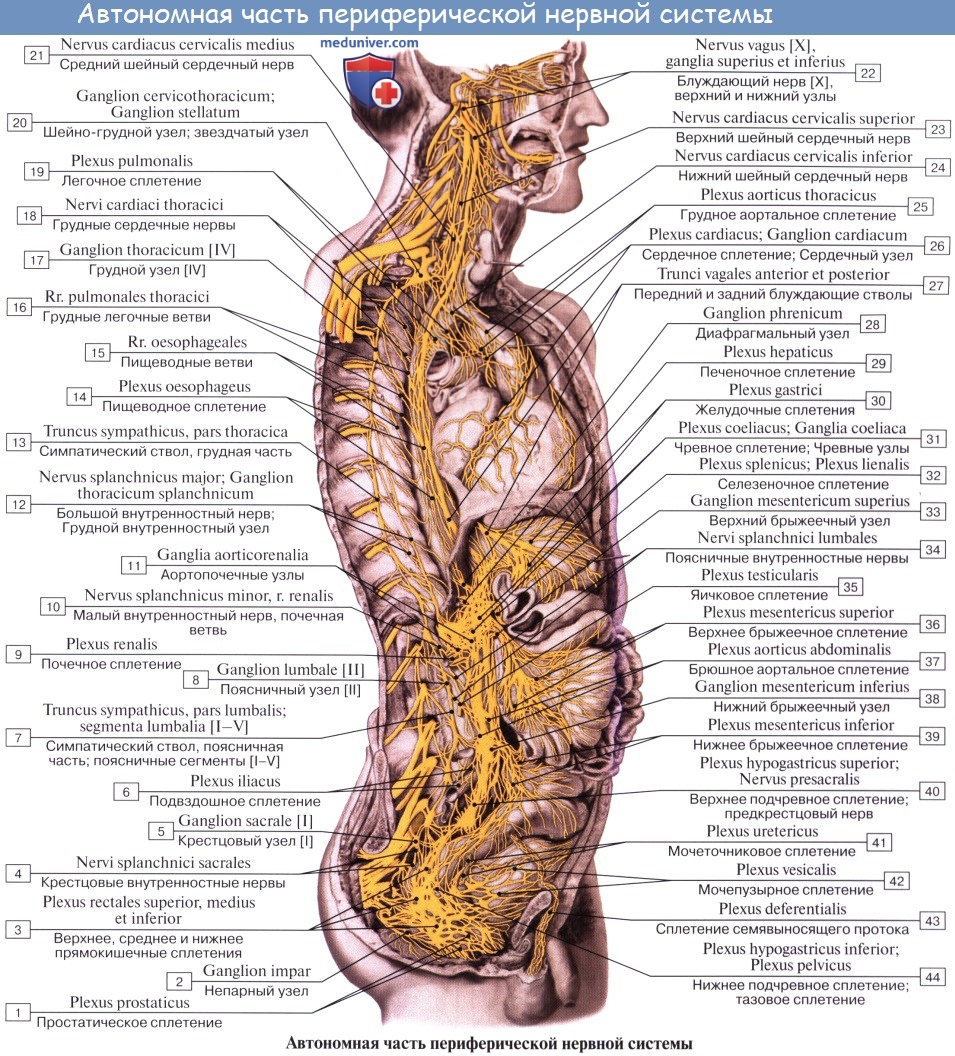

Периферическая часть вегетативной нервной системы образована выходящими из головного и спинного мозга вегетативными нервными волокнами, вегетативными сплетениями и их узлами, лежащими кпереди от позвоночника (предпозвоночные, или превертебральные, нервные узлы) и находящимися рядом с позвоночником (околопозвоночные, или паравертебральные, узлы), а также вегетативными волокнами и нервами, расположенными вблизи крупных сосудов, возле органов и в их толще, и нервными окончаниями вегетативной природы.

Нейроны ядер центрального отдела вегетативной нервной системы являются первыми эфферентными нейронами на путях от ЦНС (спинного и головного мозга) к иннервируемому органу. Волокна, образованные отростками этих нейронов, носят название предузловых (преганглионарных) нервных волокон, так как они идут до узлов периферической части вегетативной нервной системы и заканчиваются синапсами на клетках этих узлов.

Вегетативные узлы входят в состав симпатических стволов, крупных вегетативных сплетений брюшной полости и таза, а также располагаются в толще или возле органов пищеварительной, дыхательной систем и мочеполового аппарата, которые иннервируются вегетативной нервной системой.

Простейшая рефлекторная дуга вегетативной нервной системы, как и соматической, состоит из трех нейронов. Тела чувствительных (афферентных) нейронов (вегеточувствительных) расположены в спинномозговых узлах, либо в узлах черепных нервов, либо в узлах вегетативных сплетений. Аксоны таких нейронов в составе задних корешков вступают в спинной мозг (направляясь в боковые рога) или в составе черепных нервов – в вегетативные ядра ствола головного мозга. В боковых рогах, а также в ядрах ствола головного мозга залегают тела первых нейронов эфферентного (выносящего) пути, аксоны которых выходят из мозга в составе передних корешков спинномозговых нервов или в составе черепных нервов. Это преганглионарные (предузловые) вегетативные нервные волокна, которые следуют к вегетативным узлам (ганглиям), расположенным в вегетативных нервных сплетениях на периферии, возле органов или в органах. Аксоны вторых нейронов эфферентного (выносящего) вегетативного пути, выйдя из узлов в качестве постганглионарных нервных волокон, направляются к органам и тканям. Вегетативные волокна идут в составе соматических нервов или самостоятельно в виде вегетативных нервов, а также в стенках кровеносных сосудов, сопровождая эти сосуды.

В периферическом отделе ВНС возбуждение передается посредством нейромедиаторов. Ацетилхолин является медиатором преганглионарных волокон обеих частей ВНС и большинства постганглионарных парасимпатических нейронов. Медиатором постганглионарных симпатических нейронов является норадреналин. В настоящее время признано наличие симпатических преганглионарных волокон, идущих в составе симпатических стволов, медиатором которых является серотонин. Серотониноэргические волокна образуют синапсы с одноименными нейронами вегетативных ганглиев. Активация их нейронов приводит к активному сокращению гладких мышц желудка и кишечника.

Вернуться в оглавление раздела “Анатомия нервной системы человека”.

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 27.8.2020

Источник