Истечение из конических сосудов

Закон Торричелли

Итальянский ученый Эванджелиста Торричелли, изучавший движение жидкостей,

в (1643) году экспериментально обнаружил, что скорость вытекания жидкости через малое отверстие на дне открытого сосуда (рисунок (1)) описывается формулой:

[v = sqrt {2gh} ,]

где (h) − высота уровня жидкости над отверстием, (g) − гравитационная постоянная.

| |

Рис.1 | Рис.2 |

Такая же формула описывает скорость тела, свободного падающего с высоты (h) в поле тяжести Земли в вакууме.

В действительности, найденная формула не совсем точна. В более точном приближении скорость жидкости зависит от формы и размера отверстия, от вязкости жидкости и режима течения. Поэтому,

формула Торричелли часто записывается с дополнительным множителем (varphi:)

[v = varphisqrt {2gh} ,]

где коэффициент (varphi) близок к (1.) Значения параметра (varphi) для отверстий различной формы и размера можно найти в гидравлических справочниках.

Вытекание жидкости из тонкой трубки

Вытекание жидкости из тонкой длинной трубки (рисунок (2)) имеет ряд особенностей. Здесь важную роль играют капиллярные эффекты, обусловленные

поверхностным натяжением и смачиванием вследствие контакта со стенками трубки.

Скорость вытекания жидкости из капиллярных трубок приблизительно пропорциональна высоте столба жидкости над отверстием, то есть

[v = kh,]

где (k) − некоторая константа, зависящая от вязкости жидкости, геометрии и материала трубки.

Далее мы будем описывать вытекание жидкости с помощью дифференциальных уравнений из сосудов обоих типов (широкого и тонкого).

Дифференциальное уравнение вытекания жидкости

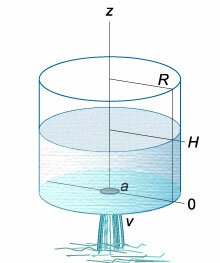

Данное дифференциальное уравнение можно вывести, рассматривая баланс жидкости в сосуде. Возьмем, например, цилиндрический сосуд с широким основанием, радиус

которого равен (R.) Предположим, что жидкость вытекает через малое отверстие радиуса (a) на дне сосуда (рисунок (3)).

|

|

Рис.3 | Рис.4 |

Скорость жидкости описывается формулой Торричелли:

[v = sqrt {2gz} ,]

где (z) − высота жидкости над отверстием. Тогда поток жидкости определяется выражением:

[q = – pi {a^2}sqrt {2gz} .]

Здесь (pi {a^2}) соответствует площади отверстия, через которое вытекает жидкость, а знак “минус” означает,

что уровень жидкости уменьшается по мере ее вытекания из резервуара.

Уравнение баланса жидкости в резервуаре описывается следующим образом:

[frac{{dV}}{{dt}} = q.]

Поскольку изменение объема (dV) можно выразить как

[dV = Sleft( z right)dz,]

то мы получаем дифференциальное уравнение

[frac{{Sleft( z right)dz}}{{dt}} = qleft( z right).]

Подставим функцию (qleft( z right)) в это уравнение:

[frac{{Sleft( z right)dz}}{{dt}} = – pi {a^2}sqrt {2gz} .]

Поперечное сечение ({Sleft( z right)}) цилиндрического сосуда не зависит от высоты (z) и равно

[Sleft( z right) = pi {R^2},]

где (R) − радиус основания цилиндра. Тогда

[require{cancel}

cancel{pi} {R^2}frac{{dz}}{{dt}} = – cancel{pi} {a^2}sqrt {2gz} .

]

В результате получаем уравнение с разделяющимися переменными:

[frac{{dz}}{{sqrt z }} = – frac{{{a^2}}}{{{R^2}}}sqrt {2g} dt.]

Теперь проинтегрируем полученное уравнение, считая, что начальный уровень жидкости составляет (H,) и за время (T) он уменьшается до (0:)

[

{intlimits_H^0 {frac{{dz}}{{sqrt z }}} = – intlimits_0^T {frac{{{a^2}}}{{{R^2}}}sqrt {2g} dt} ,};;

{Rightarrow 2left[ {left. {left( {sqrt z } right)} right|_H^0} right] = – frac{{{a^2}}}{{{R^2}}}sqrt {2g} left[ {left. {left( t right)} right|_0^T} right],};;

{Rightarrow 2sqrt H = frac{{{a^2}}}{{{R^2}}}sqrt {2g} T,};;

{Rightarrow sqrt {2H} = frac{{{a^2}}}{{{R^2}}}sqrt g T.}

]

Отсюда следует выражение для полного времени вытекания жидкости (T:)

[T = frac{{{R^2}}}{{{a^2}}}sqrt {frac{{2H}}{g}} .]

Интересно, что в предельном случае (a = R) (когда площади отверстия и самого цилиндра равны), полученная

формула преобразуется в известную формулу (T = sqrt {largefrac{{2H}}{g}normalsize}, )

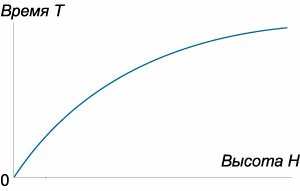

которая определяет время падения материального тела с высоты (H.) Зависимость времени (T) от высоты (H) схематически показана на рисунке (4.)

Аналогично можно описать вытекание жидкости и из сосуда другой формы.

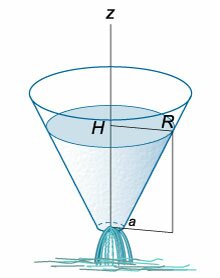

Вывести дифференциальное уравнение вытекания жидкости из конического сосуда и определить полное время вытекания (T.)

Радиус верхнего основания конического сосуда равен (R,) а радиус нижнего основания (a.) Начальная уровень жидкости составляет (H) (рисунок (5)).

| |

Рис.5 | Рис.6 |

Изменение уровня жидкости на высоте (z) описывается дифференциальным уравнением

[Sleft( z right)frac{{dz}}{{dt}} = qleft( z right),]

где (Sleft( z right)) − площадь поперечного сечения сосуда на высоте (z,) а (qleft( z right)) − поток жидкости, зависящий от высоты (z.)

Принимая во внимание геометрию сосуда, можно предположить, что закон Торричелли выполняется. Поэтому, можно записать:

[qleft( z right) = – pi {a^2}sqrt {2gz} ,]

где (a) − радиус отверстия на дне конического сосуда. Учитывая, что отверстие достаточно малое, осевое сечение можно рассматривать как треугольник

(рисунок (6) выше). Из подобия треугольников следует, что

[frac{R}{H} = frac{r}{z}.]

Следовательно, площадь поверхности жидкости на высоте (z) будет равна

[

{Sleft( z right) = pi {r^2} }

= {pi {left( {frac{{Rz}}{H}} right)^2} }

= {frac{{pi {R^2}{z^2}}}{{{H^2}}}.}

]

Подставляя (Sleft( z right)) и (qleft( z right)) в дифференциальное уравнение, имеем:

[frac{{pi {R^2}{z^2}}}{{{H^2}}}frac{{dz}}{{dt}} = – pi {a^2}sqrt {2gz} .]

После простых преобразований получаем следующее дифференциальное уравнение:

[{z^{largefrac{3}{2}normalsize}}dz = – frac{{{a^2}{H^2}}}{{{R^2}}}sqrt {2g} dt.]

Проинтегрируем обе части, учитывая, что уровень жидкости уменьшается от начального значения (H) до нуля за время (T:)

[

{intlimits_H^0 {{z^{largefrac{3}{2}normalsize}}dz} = – intlimits_0^T {frac{{{a^2}{H^2}}}{{{R^2}}}sqrt {2g} dt} ,};;

{Rightarrow left. {left( {frac{{{z^{largefrac{5}{2}normalsize}}}}{{frac{5}{2}}}} right)} right|_0^H = frac{{{a^2}{H^2}}}{{{R^2}}}sqrt {2g} left[ {left. {left( t right)} right|_0^T} right],};;

{Rightarrow frac{2}{5}{H^{largefrac{5}{2}normalsize}} = frac{{{a^2}{H^2}}}{{{R^2}}}sqrt {2g} T,};;

{Rightarrow frac{1}{5}sqrt {frac{{2H}}{g}} = frac{{{a^2}}}{{{R^2}}}T,};;

{Rightarrow T = frac{{{R^2}}}{{5{a^2}}}sqrt {frac{{2H}}{g}} .}

]

Здесь мы снова видим аналогию с падением материального тела с высоты (H) в гравитационном поле Земли. Как известно,

время падения описывается формулой:

[T = sqrt {frac{{2H}}{g}}. ]

Если мы сравним этот результат со случаем вытекания жидкости из цилиндрического сосуда, то видно, что при тех же самых

значениях (H, R) и (a) время вытекания жидкости из конического сосуда ровно в (5) раз меньше, чем из цилиндра (хотя

объем конического сосуда меньше лишь в (3) раза!). Такие целочисленные отношения в природе выглядят удивительными, не правда ли?

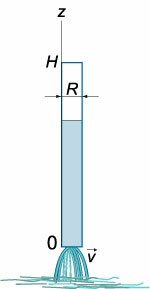

Исследовать вытекание жидкости из тонкой трубки радиусом (R) и высотой (H,) считая трубку полностью заполненной жидкостью.

|

|

Рис.7 | Рис.8 |

Аналогично разобранным выше примерам, мы можем записать уравнение баланса жидкости на некоторой произвольной высоте (z) в следующей форме:

[Sleft( z right)frac{{dz}}{{dt}} = qleft( z right).]

В данном случае площадь поперечного сечения (Sleft( z right)) является константой:

[Sleft( z right) = S = pi {R^2},]

и поток жидкости, вытекающей из сосуда, определяется формулой:

[qleft( z right) = – kz,]

где (k) зависит от размера отверстия, смачиваемости и других параметров.

В результате получаем простое дифференциальное уравнение:

[pi {R^2}frac{{dz}}{{dt}} = – kz,]

или после разделения переменных:

[frac{{dz}}{z} = – frac{k}{{pi {R^2}}}dt.]

Теперь это уравнение можно проинтегрировать, считая, что уровень жидкости уменьшается с высоты (H) до (h) за время от (0) до (t:)

[

{intlimits_H^h {frac{{dz}}{z}} = – intlimits_0^t {frac{k}{{pi {R^2}}}dt} ,};;

{Rightarrow left. {left( {ln z} right)} right|_h^H = frac{k}{{pi {R^2}}}t,};;

{Rightarrow t = frac{{pi {R^2}}}{k}left( {ln H – ln h} right) = frac{{pi {R^2}}}{k}ln frac{H}{h}.}

]

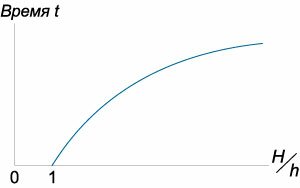

Зависимость времени (t) от отношения (largefrac{H}{h}normalsize) показана схематически на рисунке (8.)

Данная кривая аналогична зависимости времени (T) от высоты (H) для широкого цилиндрического сосуда, для которого справедлив закон Торричелли.

Интересно, что в данной простой модели время вытекания жидкости (t) формально стремится к бесконечности при (h to 0.)

Источник

Рассмотрим сосуд (рис. 1), площадь горизонтального сечения, которого является произвольной функцией расстояния сечения от дна сосуда.

Пусть высота уровня жидкости в сосуде в начальный момент времени t=0 равна h метров. Пусть, далее, площадь сечения на высоте х равна S(x), а площадь отверстия на дне сосуда есть S.

Известно, что скорость истечения жидкости U в тот момент, когда высота ее уровня равна x, определяется равенством U=k, где g=9,8 м/с2, k – коэффициент скорости истечения жидкости из отверстия. На бесконечно малом промежутке времени dt истечение жидкости можно считать равномерным, а потому за время dt вытечет столбик жидкости, высота которого Udt и площадь сечения S, что в свою очередь вызовет понижение уровня жидкости в сосуде на – dх.

В результате этих рассуждений приходим к дифференциальному уравнению

ksdt = – S(x) dx; (5)

которое можно переписать в виде

dt=-dx; (6)

Решим теперь следующую задачу. Цилиндрический резервуар с вертикальной осью высотой 6 м и диаметром 4 м имеет на дне круглое отверстие радиусом 1/12 м. Требуется установить зависимость уровня воды в резервуаре от времени t, а также определить время, в течение которого вытечет вся вода.

По условиям задачи S(x)=4р; S=1/144. Так как для воды k=0,6, то уравнение (6) примет вид dt = -dx;

Интегрируя это дифференциальное уравнение, приходим к соотношению t= 434,304 ;которое и дает искомую зависимость уровня воды от времени t. Если теперь в последнем равенстве положить х=6, то получим, что вся вода вытечет из резервуара приблизительно через 18 минут.

Вторая задача состоит в следующем. Известно, что древние водяные часы представляли собой чашу (рис. 2), из которой через небольшое отверстие на дне вытекала вода. Такие часы использовались в греческих и римских судах для хронометрирования речей адвокатов, чтобы не допускать слишком долгих выступлений. Требуется найти форму водяных часов, при которой уровень воды убывал бы в чаше с постоянной скоростью.

Задача легко решается с помощью выведенного выше уравнения (6), которое мы только перепишем в виде

=-; (7)

Именно, учитывая, что чашу можно рассматривать как поверхность вращения, в соответствии с обозначениями на (рис. 2) из уравнения (7) получаем, что

(8)

Где a=Ux=- проекция свободной поверхности жидкости на ось x, которая по условию задачи есть величина постоянная. Возведя обе части уравнения (8) в квадрат приходим к уравнению

x=cr4; (9)

где c=a2р2/(2gk2s2). Последнее означает, что форма поверхности водяных часов получается вращением кривой (9) вокруг оси х.

Приведем один из примеров использования дифференциальных уравнений для выбора правильной стратегии при решении задач поиска.

Пусть, например, миноносец охотится за подводной лодкой в густом тумане. В какой-то момент времени туман поднимается и подводная лодка оказывается обнаруженной на поверхности воды на расстоянии 3 миль от миноносца. Скорость миноносца вдвое больше скорости подводной лодки. Требуется определить траекторию (кривую погони), по которой должен следовать миноносец, чтобы он прошел точно над подводной лодкой, если последняя сразу же погрузилась после ее обнаружения и ушла на полной скорости прямым курсом в неизвестном направлении.

Для решения сформулированной задачи введем полярные координаты r, O таким образом, чтобы полюс О находился в точке обнаружения подводной лодки, а полярная ось r проходила через точку, в которой в момент обнаружения подводной лодки был миноносец (рис. 3). Дальнейшие рассуждения основаны на следующих соображениях. Прежде всего, миноносцу надо занять такую позицию, чтобы он и подводная лодка находились на одном расстоянии от полюса О. Затем миноносец должен двигаться вокруг полюса О по такой траектории, чтобы оба движущихся объекта все время находились на одинаковом расстоянии от точки О. Только в этом случае миноносец, обходя вокруг полюса О, пройдет над подводной лодкой. Из вышесказанного следует, что сначала миноносец должен идти прямым курсом к точке О до тех пор, пока он не окажется на том же расстоянии х от полюса О, что и подводная лодка.

Очевидно, что расстояние х можно найти либо из уравнения

,

либо из уравнения

,

где u – скорость подводной лодки, а 2u – скорость миноносца. Решая последние уравнения, находим, что либо расстояние х равно одной, либо трем милям.

Теперь, если «встречи» не произошло, то миноносец должен в дальнейшем двигаться вокруг полюса О (по направлению движения часовой стрелки или против), удаляясь от последнего со скоростью подводной лодки u. Разложим скорость миноносца 2u на две составляющие: радиальную urи тангенциальную ut (рис. 3).

Радиальная составляющая – это скорость, с которой миноносец удаляется от полюса О, т.е.

ur=.

Тангенциальная составляющая – это линейная скорость вращения миноносца относительно полюса. Она, как известно, равна произведению угловой скорости на радиус r, т.е.

ur=r.

Но так как ur = u, то

ur==u.

Итак решение исходной задачи сводится к решению системы двух дифференциальных уравнений

, r= u,

Которая, в свою очередь, может быть сведена к одному уравнению

исключением переменной t.

Решая последнее дифференциальное уравнение, получаем, что

r=C,

где С – произвольная постоянная.

Учитывая теперь, что миноносец начинает движение вокруг полюса О с полярной оси r на расстоянии х миль от точки О, т.е. учитывая, что r=1 при O=0 и r=3 при O=-р я, приходим к выводу, что в первом случае C=1, а во втором С = З. Таким образом, чтобы выполнить свою задачу, миноносец должен пройти две или шесть миль прямым курсом по направлению к месту обнаружения подводной лодки, а затем двигаться либо по спирали r= либо по спирали r=3.

Источник

Истечение жидкости через отверстия

Рассмотрим различные случаи истечения жидкости из резервуаров, баков, котлов через отверстия, когда 8 3d (8 — толщина стенки, d — диаметр отверстия), и насадки (короткие трубки различной формы, когда 8 > 3af) в атмосферу (свободная струя 1) или в пространство, заполненное жидкостью (затопленная струя 2) (рис. 11.21). В процессе истечения запас потенциальной энергии, которым обладает жидкость в резервуаре, превращается с большими или меньшими потерями в кинетическую энергию жидкости свободной струи или затопленной струи и жидкости, окружающей ее.

Рис. 11.21. Истечение из резервуара через отверстия:

7 — свободная струя; 2 — затопленная струя: Нс — напор для расчета свободной струи; Н3 — напор для расчета затопленной струи

Основной задачей в данном случае является определение скорости истечения и расхода жидкости для различных форм отверстий и насадков.

В случае истечения жидкости через отверстие в тонкой стенке струя преодолевает лишь местное сопротивление самого отверстия. В толстостенных отверстиях (рис. 11.22) следует учитывать потери вследствие сжатия струи, которые учитываются коэффициентом сжатия струи:

и потери по длине отверстия.

Рис. 11.22. Истечение жидкости через толстую стенку

Сжатие струи объясняется условиями подхода элементов объема жидкости к отверстию. Частицы жидкости приближаются к отверстию из всего прилежащего объема, двигаясь с местным ускорением по различным плавным траекториям (см. рис. 11.22). Их скорость v можно разложить на два компонента vx и vy. Струя отрывается от стенки у кромки К начала насадка и затем несколько сжимается от диаметра насадка d0 до наименьшего диаметра струи в насадке dm[n = d. Сжатие струи обусловлено необходимостью плавного перехода от двумерного неустановившегося течения жидкости в резервуаре с радиальным и осевым компонентами скорости к установившемуся течению жидкости в насадке вдоль его оси.

Запишем уравнение Бернулли для движения жидкости от свободной поверхности в резервуаре (сечение 0—0 на рис. 11.21), где давление р0, а скорость можно считать равной нулю (площадь по-

т. —. >-1 nd

верхности резервуара FnoB » F{ =— площади поверхности сечения 1—1 струи F{) до одного из сечений струи (сечение 1—1) в той ее части, где она приняла уже цилиндрическую форму, а давление в ней стало равным давлению р] в окружающей среде. В принятых допущениях будем иметь

где а — коэффициент Кориолиса усреднения кинетической энергии в сечении 1— 1; % — коэффициент гидравлического сопротивления отверстия.

Вводя расчетный напор Н = Н0 + (р0— P)/pg, получаем

отсюда скорость истечения

где ср = 1 / у/а + ? — коэффициент скорости.

В случае идеальной жидкости ^ = 0; а = 1; vu = д/2gH — формула Торричелли для идеальной жидкости. Отсюда можно заключить, что коэффициент скорости ф есть отношение действительной скорости истечения к скорости истечения идеальной жидкости через отверстие:

Вычислим расход жидкости как произведение действительной скорости истечения жидкости на фактическую площадь сечения струи, а затем, используя соотношение для е и v, получим

где р = 8ф — коэффициент расхода; Ар — расчетная разность давлений жидкости, под действием которой происходит истечение.

Коэффициенты е, ф и р зависят от значения величины критерия Рейнольдса, который в этом случае вычисляется по скорости течения идеальной жидкости:

Опыт показывает, что с увеличением Rew, т.е. с уменьшением влияния сил вязкости, коэффициент ф возрастает в связи с уменьшением коэффициента гидравлического сопротивления а коэффициент сжатия струи 8 уменьшается вследствие уменьшения торможения жидкости у кромки отверстия (увеличения компонента радиальной скорости в резервуаре) и увеличения радиусов кривизны поверхности струи на ее участке от кромки до начала цилиндрической части. Значения коэффициентов фие при этом асимптотически приближаются к их значениям, соответствующим истечению идеальной жидкости, т.е. при ReM —> °о (практически при Rем > 106) значения (р —> 1 и е —> 0,6. Значение его близко к теоретически найденному Кирхгофом значению е при истечении идеальной жидкости через плоскую щель:

Коэффициент расхода р с увеличением ReM сначала увеличивается, что обусловлено резким возрастанием ф и незначительным уменьшением 8, а затем, достигнув максимального значения ртах = 0,69 при ReM = 350, незначительно уменьшается в связи со значительным падением е и при больших ReH практически стабилизируется на значении, равном р = 0,60—0,61.

В области весьма малых Re„

Скорость истечения затопленной струи и расход жидкости через отверстие определяется теми же формулами, что и для свободной струи, только расчетный напор Н3 = Н (см. рис. 11.21) в данном случае представляет собой разность гидростатических напоров по обе стороны стенки, т.е. скорость и расход не зависят от высоты расположения отверстия.

Рассмотрим процесс истечения жидкости при переменном ее уровне в сосуде (опорожнение сосудов).

Пусть опорожнение происходит из открытого в атмосферу сосуда произвольной формы через данное отверстие или насадок с коэффициентом расхода р (рис. 11.23). В этом случае истечение будет происходить при переменном, постоянно уменьшающемся напоре, т.е. течение является нестационарным, а значение критерия ReM — переменным, поэтому коэффициент расхода р зависит от Rew. В нижеприведенным решении предполагаем, что р = const.

Поскольку напор и скорость истечения изменяются медленно, то допустим, что движение в каждый данный момент времени можно рассматривать как установившееся с постоянными линиями и трубками тока жидкости, что позволяет применить уравнение Бернулли (квазиустановившееся нестационарное течение). Обозначив переменную высоту уровня жидкости в сосуде, отсчитываемую от дна, через h, площадь сечения сосуда на этом уровне F, а площадь отверстия F0. За произвольный бесконечно малый интервал времени dt высота уровня жидкости в сосуде изменится на величину dh Fdh = —Qdt или Fdh = -[iF0y[2ghdt.

Рис. 11.23. Схема для расчета времени опорожнения сосуда

Отсюда время полного опорожнения сосуда высотой Н в наших предположениях (р = const, v(x, у, z) = const) найдем следующим путем:

Рассмотрим частные случаи.

1. Время опорожнения из усеченных конических сосудов (см. рис. 11.23). В этом случае

где R0 — радиус конуса при h = Н, г0 — радиус дна сосуда, а время t определяется интегралом:

Если конический сосуд стоит на большем основании r00, то Яо – г0 0 и

Время опорожнения цилиндрического сосуда (RQ = г0):

Числитель этой формулы равен удвоенному объему жидкости в цилиндрическом сосуде, а знаменатель представляет собой объемный расход жидкости в начальный момент опорожнения сосуда, т.е. при напоре Н. Следовательно, время полного опорожнения цилиндрического сосуда в 2 раза больше времени истечения того же объема жидкости при постоянном напоре, равном первоначальному.

Можно определить время опорожнения (11.8.10) из конических сосудов при /*д —> 0 ( Aq -» у/Fq / п « Rq ) и при R0 0.

При вибрации сосуда время его опорожнения увеличивается в зависимости от амплитуды скорости и ускорения смещения, частоты вибрации и направления векторов скорости и амплитуды смещения относительно оси отверстия, насадки, присоединенной трубы1.

Сферические емкости имеют ряд преимуществ перед цилиндрическими: минимальная материалоемкость равных вместимостей; минимальная удельная площадь поверхности на единицу объема; минимальные теплопритоки в теплой климатической зоне или те- плооттоки в зоне вечной мерзлоты и резкое уменьшение мощности холодильных машин для поддержания отрицательной температуры

Поликовский В.Н., Тихонов Н.И. О влиянии вибрации бака на скорость его опорожнения // Техника воздушного флота. 1939. № 7—8. С. 85, 86; Боднер В.А. К вопросу о влиянии вибрации бака на скорость опорожнения // Ин-т механики АН СССР. Инженерный сборник, 1943. Т. 2. Вып. 1. С. 40-47.

мерзлого грунта в летний период. Основным недостатком сферических емкостей являются большие сварные работы при традиционной технологии изготовления сферических емкостей большой вместимости. Этот недостаток вполне устраним при использовании взрывной технологии.

Вычислим промежуток времени истечения жидкости из сферической емкости (5 « R, Ь — толщина стенки емкости; R — внутренний радиус емкости), в которой сегмент высотой И| не заполнен жидкостью, а отверстие для истечения жидкости внизу емкости имеет радиус г0 и соответственно высоту сегмента hQ (рис. 11.24).

Рис. 11.24. К истечению жидкости из сферической емкости

Объем ^жидкости в емкости при ее произвольном уровне, определяемом высотой сегмента И, найдем как разность объема шара и сегментов высотой И и И0, не заполненых жидкостью:

где геометрические величины R, h, h0, hx показаны на рис. 11.24.

За элементарный промежуток времени dt из емкости вытекает, как следует из (11.8.12), элемент объема жидкости:

При этом элемент объема вытекаемой жидкости можно определить по формуле скорости истечения жидкости через отверстие:

где F0 = пг02;

Н0 = 2R – (/*! + Hq) ; р — коэффициент расхода вязкой жидкости, который зависит от числа Рейнольдса

где v — коэффициент кинематической вязкости жидкости.

Коэффициент расхода может быть определен экспериментально для сферического диффузора. Поскольку нет таблиц зависимости коэффициента гидравлического сопротивления для сферического конуса, то приблизительно его можно заменить коническим диффузором с диаметрами оснований 2R и 2г0. При h> R — h0 диаметр большего основания диффузора будет переменным, уменьшаясь от 2R до 2г0.

Если усреднить коэффициент расхода р = рср, то, приравнивая (11.8.13) и (11.8.14) с учетом (11.8.15) и (11.8.16), проведя разделение переменных, получим

причем h изменяется от 0 до Н0.

Интегрируя (11.8.8) методом подстановки z2 = Н0 — h или по таблицам неопределенных интегралов h = 0 до h = Н0 и справа от t = О до t= т — промежуток времени истечения, проведя алгебраические преобразования, получим промежуток времени опорожнения сферической емкости

Поскольку измеряются не высоты сегментов /г j и И0, а радиусы их оснований, то выразим высоты сегментов через радиусы их оснований:

где / = 0; 1.

При /?] ~ Л0R, можно принять, что Н0 = 2R, а максимальное время опорожнения данной сферической емкости (11.8.18) будет определятся по формуле

При начальной высоте столба жидкости, равной Н0, независимо от высоты начального сегмента /?,, т определяется по формуле (11.8.18).

Если за масштаб времени принять ттах (11.8.20) при начальной высоте столба жидкости 2R, а продолжительность времени опорожнения сферической емкости при произвольной начальной высоте столба жидкости Н0 = 2R — (h{ + h0 + И) вычисляется по формуле (11.8.18), то безразмерная продолжительность опорожнения емкости, как показывают вычесления, определяется выражением

где Я0′ = HJR.

Таким образом, продолжительность опорожнения сферической емкости различной вместимости определяется одним относительным геометрическим параметром H’Q .

Алгоритм вычисления т заключается в следующем: 1) необходимо рассчитать ттах по (11.8.20); 2) затем вычисляем относительный геометрический параметр Hq ; 3) по (11.8.21) — относительную продолжительность т’; 4) вычисляем окончательный результат:

На этом заканчивается расчет времени истечения жидкости из сферической емкости.

Результаты данных расчетов можно использовать при самостоятельной или домашней работе по теме «Уравнение Бернулли» при изучении дисциплины «Гидравлика» или «Механика жидкости и газов» непрофилирующих направлений. Постановка задачи

может быть видоизменена: построить графики т(г0); т(#0) при различных R и р, (идеализированная жидкость); изобразить график зависимостей dV/dh ; dv/dh; dv/dt и т.д.

Источник