Источники развития оболочек сосудов и сердца

Занятие №9.

ТЕМА : ОРГАНОГЕНЕЗ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Контрольные вопросы.

1. Источники развития сердечно-сосудистой системы (мезенхима, висцеральная мезодерма).

2. Развитие сосудов. Первичный ангиогенез, вторичный ангиогенез.

3. Сердце, источники развития и этапы эмбриогенеза.

4. Развитие рабочей и проводящей сердечной мышечной ткани.

5. Кровоснабжение плода.

6. Циркуляция крови в сердце.

7. Врожденные пороки сердца.

– .

Занятие №9.

ТЕМА : ОРГАНОГЕНЕЗ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ :изучить морфогенетические процессы в развитии органов сердечно-сосудистой системы, рассмотреть источники развития и тканевой состав. Дать представление о сроках закладки сосудов и сердца, а также врожденных пороках сердца.

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ :

– источники эмбрионального развития кровеносных сосудов и сердца;

– этапы эмбриогенеза;

– развитие рабочей и проводящей сердечной мышечной ткани;

– развитие сосудов;

– кровоснабжение плода;

– врожденные пороки сердца

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ :

– диагностировать на схемах и таблицах этапы ангиогенеза;

– зарисовать по памяти тканевые компоненты и клеточные компоненты стенки сосудов и сердца;

– составлять схемы последовательных этапов эмбриогенеза сердца;

– объяснить основные принципы кровоснабжения плода;

– объяснить причину возникновения врожденных пороков сердца.

Контрольные вопросы.

1. Источники развития сердечно-сосудистой системы (мезенхима, висцеральная мезодерма).

2. Развитие сосудов. Первичный ангиогенез, вторичный ангиогенез.

3. Сердце, источники развития и этапы эмбриогенеза.

4. Развитие рабочей и проводящей сердечной мышечной ткани.

5. Кровоснабжение плода.

6. Циркуляция крови в сердце.

7. Врожденные пороки сердца.

ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ.

Сердечно-сосудистая система – это замкнутая разветвленная сеть, представленная сердцем и кровеносными сосудами

В эмбриональном развитии сердечно-сосудистой системы участвует мезенхима , висцеральные и париетальные листки спланхнотома.

1. Мезенхима. На 2-3 недели эмбриогенеза первые кровеносные сосуды появляются в мезенхиме желточного мешка и ворсинках хориона

Из мезенхимы на 17ые сутки справа и слева образуются эндокардиальные сердечные трубки , которые впячиваются в висцеральные листки спланхнотома.

2. Висцеральные листки спланхнотома . утолщённые участки спланхнотома – миоэпикардиальные пластинки , дадут начало миокарду и эпикарду. Из слившихся мезенхимных трубок формируется эндокард . Клетки миоэпикардиальных пластинок дифференцируются в 2х направлениях : из наружной части образуюется мезотелий , выстилающий эпикард . Клетки внутренней части дифференцируются в 3х направлениях . Из них образуются : сократительные кардиомиоциты ; проводящие кардиомиоциты ; эндокринные кардиомиоциты.

3. Париетальные листки спланхнотома . Из париетального листка спланхнотома развивается перикард. Перикард также выстлан мезотелием. В процессе развития сердца имеет место три этапа :

1)дифференцировка ;

2)стадия стабилизации ;

3)стадия инволюции.

Дифференцировка начинается в эмбриогенезе и продолжается сразу после рождения. Стадия стабилизацииначинается в двадцатилетнем возрасте и заканчивается в сорок лет. После сорока лет начинается стадия инволюции , сопровождаемая уменьшением толщины кардиомиоцитов засчёт уменьшения толщины миофибрилл. Увеличивается толщина прослоек соединительной ткани . Снижается частота и сила сокращений сердечной мышцы . Впоследствии это приводит к ишемической болезни сердца и инфаркту миокарда.

Источник

Сосуды

развиваются впервые на 2-3-й неделе в

стенке желточного мешка, а ткаже в стенке

хориона кровяных островков. В теле

зародыша первые сосуды появляются из

мезенхимы.

В

начале 3-й недели в виде парного скопления,

расположенного в задней части головного

отдела зародыша в виде 2 скоплений

мезенхимы, которые затем превращаются

в трубочки. Затем эти трубочки сливаются

и образуют эндокард.

Классификация:

артерии, артериолы, вены, венулы, капилляры

и артериовенулярные анастомозы

2.Общий план строения вен и артерий:

Состоят

из внутренней, средней и наружной

оболочки.

Адаптационные структуры

стенки кровеносных сосудов:Классификация и

строение лимфатических сосудов:

Классификация:

капилляры, мнтра- и экстраорганные

лимфатические сосуды,

главные

лимфаточеские стволы.

Капилляры:

стенка состоит из эндотелиальных клеток,

которые в 4 раза крупнее, чем у кровеносных

Отводящие

сосуды: наружняя оболочка хорошо развита,

присутствуют клапаны. Бывают мелкие,

крупные и средние, а также мышечными и

безмышечными. У СРЕДНИХ и КРУПНЫХ сосудов

чётко выделяют все 3 оболочки. Внутренняя

состоит из пучков коллагеновых и

эластических волокон, участок между

2-мя клапанами называют лимфангионом.

Средняя оболочка включает пучки гладких

мышечных клеток. Наружняя представлена

рыхлой волокнистой неоформленной

соединительной тканью.

Функции лимфатики:

Наиболее

важной функцией лимфатической системы

является возврат белков, электролитов

и воды из интерстициального пространства

в кровь

Лимфатическая

система действует как транспортная

система по удалению эритроцитов,

оставшихся в ткани после кровотечения,

а также по удалению и обезвреживанию

бактерий, попавших в ткани. Лимфатическая

система продуцирует и осуществляет

перенос лимфоцитов и других важнейших

факторов иммунитета.

12.Сердце. 1.Источники развития:

В

начале 3-й недели в виде парного скопления,

расположенного в задней части головного

отдела зародыша в виде 2 скоплений

мезенхимы, которые затем превращаются

в трубочки. Затем эти трубочки сливаются

и образуют эндокард.

2.Обол очки стенки сердца, их тканевой состав:

Эндокард,

миокард и эпикард

Эпикард:

выстлана полигональным эпителием, за

ним следует соединительнотканный

подслизистый слой, затем мышено-эастический

слой и наружный соединительнотканный.

Миокард:

состоит из сократительных и проводящих

сердечных кардиомиоцитов.

Эпикард:

Тонкая пластинка соединительной ткани,

покрытая мезотелием

Перикард:

Соединительная ткань развита больше с

большим количеством эластических

волокон

Типы кардиомиоцитов.

Строение и функции сократительных

кардиомиоцитов:

Рабочие

кардиомиоциты прямоугольной формы,

покрыты сарколеммой, в которую вплетаются

коллагеновые и эластические волокна.

Проводящая система

сердца, строение, значение и особенности

клеток:

Состоит

из синусно-предсердного узла,

предсердно-желудочкого узла, предсердно-

желудочкого пучка. ?

Особенности

клеток: Ну, вообще их 3. В смысле типа

клеток, а конкретно водители ритма

(способные к самопроизвольным сокращениям),

переходные (передают возбуждение от

водителей к клеткам пучка), клетки пучка

проводящей системы и его ножек (самые

здоровые, связаны между собой нексусами

и десмосомами)

Секреторные кардиомиоциты:

Артерии

и вены.

Классификация,

примеры: Артерии

– эластические (аорта), мышечные (артерии

тела и конечностей), смешанные (сонная

и подключичная).

Вены

– поверхностные и глубокие; волокнистые

(вены твёрдой и мягкой мозговых оболочек)

и мышечные (со

слабым(верхняя полая вена),средним(плечевая вена) илисильным

развитием(вены ног))

Соседние файлы в папке Конспекты

- #

- #

- #

- #

Источник

Сердечно-сосудистый комплекс органов. Артерии. Виды и строение артерий.

Сердечно-сосудистый комплекс органов включает сердце, артерии, сосуды микроциркуляторного русла, вены, лимфатические сосуды. Сердце и замкнутая сеть сосудов обеспечивают циркуляцию крови в организме и транспорт лимфы к сердцу. Деятельность сердечно-сосудистого комплекса направлена на поддержание метаболизма и постоянства внутренней среды организма — из крови к тканям и клеткам поступают питательные вещества, кислород, биологически активные вещества, регулирующие их развитие и функции; в кровь и лимфу удаляются ненужные клеткам шлаки и продукты их специальной деятельности.

Развитие. Источником развития кровеносных сосудов является мезенхима. Первые сосуды возникают вне организма зародыша — в стенке желточного мешка и хориона в начале 3-й недели эмбриогенеза. Первоначально образуются скопления клеток мезенхимы, именуемые кровяными островками. Периферические клетки островков уплощаются и, соединяясь друг с другом, формируют примитивные сосуды в виде эндотелиальных трубок. Центрально расположенные мезенхимоциты дифференцируются в первичные клетки крови (начальный интраваскулярный этап кроветворения). В теле зародыша сосуды появляются позже, также из мезенхимы путем разрастания ее клеток по стенкам щелевидных пространств зародыша.

В конце 3-й недели устанавливается сообщение между первичными кровеносными сосудами внезародышевых органов и тела зародыша. После начала циркуляции крови структура сосудов заметно усложняется в соответствии с региональными условиями гемодинамики. В составе стенок сосудов, помимо эндотелия, развиваются другие ткани (происходящие также из мезенхимы), которые, объединяясь, формируют внутреннюю, среднюю, и наружную оболочки сосудов.

Закладка сердца возникает в начале 3-й недели развития в виде парных мезенхимных трубок. После их слияния начинается дифференцировка тканей внутренней оболочки сердца — эндокарда. Средняя и наружная оболочки сердца формируются также из парных миоэпикардиальных пластинок — фрагментов правого и левого висцеральных листков спланхнотома. Миоэпикардиальные пластинки приближаются к закладке эндокарда, окружают ее снаружи, и далее, сливаясь, дифференцируются в тканевые элементы мио- и эпикарда.

Артерии. Виды и строение артерий.

Артерии — сосуды, обеспечивающие продвижение крови от сердца к микроциркуляторному руслу. По величине диаметра они подразделяются на артерии малого, среднего и крупного калибра. Стенка всех артерий состоит из трех оболочек: внутренней (tunica intima), средней (tunica media) и наружной (tunica externa). Тканевый состав и степень развития этих оболочек в артериях разного калибра неодинаковы, что связано с гемодинамическими условиями и особенностями функций, выполняемых сосудами тех или иных отделов артериального русла. По количественному соотношению эластических и мышечных элементов в средней оболочке сосуда различают артерии эластического, смешанного (мышечно-эластического) и мышечного типов.

Артерии эластического типа (аорта и легочная артерия) выполняют транспортную функцию и функцию поддержания давления крови в артериальной системе во время диастолы сердца. Стенка их испытывает ритмические изменения кровяного давления. Кровь в эти сосуды поступает под высоким давлением (120-130 мм рт. ст.) и со скоростью около 1 м/с. В этих условиях вполне оправдано сильное развитие эластического каркаса стенки, который позволяет растягиваться сосудам во время систолы и принимать исходное положение во время диастолы. Возвращаясь в исходное положение, эластичная стенка таких сосудов способствует тому, что последовательно выбрасываемые из желудочков сердца порции крови превращаются в непрерывный кровоток.

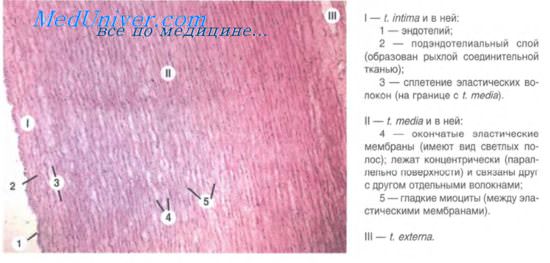

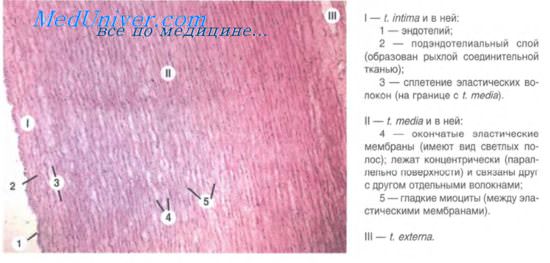

Внутренняя оболочка сосудов эластического типа (на примере аорты) состоит из эндотелия, подэндотелиального слоя и сплетения эластических волокон. В подэндотелиальном слое определяются малодифференцированные звездчатые клетки рыхлой соединительной ткани, отдельные гладкие мышечные клетки, большое количество гликозаминогликанов. С возрастом здесь отмечается накопление холестерина. В средней оболочке аорты имеется до 50 эластических окончатых мембран (точнее — эластических окончатых цилиндров разных диаметров, вставленных друг в друга), в отверстиях которых располагаются гладкие мышечные клетки и эластические волокна. Наружная оболочка состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, содержащей сосуды сосудов и нервные стволики.

Артерии смешанного (мышечно-эластического) типа характеризуются примерно равным количеством мышечных и эластических элементов в составе средней оболочки. Между гладкими миоцитами лежат густые сети эластических фибрилл.

На границе внутренней и средней оболочек отчетливо выражена внутренняя эластическая мембрана. В наружной оболочке содержатся пучки гладких мышечных клеток, а также коллагеновых и эластических волокон. К артериям данного типа относятся сонная, подключичная и другие.

Артерии мышечного типа выполняют не только транспортную, но и распределительную функции, регулируя приток крови к органам в условиях разных физиологических нагрузок (это, так называемые, органные артерии). Артерии мышечного типа содержат в средней оболочке гладкие миоциты. Это позволяет артериям регулировать приток крови к органам и поддерживать нагнетание крови, что важно для кровоснабжения органов, расположенных на большом удалении от сердца. Артерии мышечного типа могут быть крупного, среднего и малого калибров. Внутреннюю оболочку стенки этих артерий образуют эндотелий, лежащий на базальной мембране, подэндотелиальный слой и внутренняя эластическая мембрана, однако в мелких артериях внутренняя эластическая мембрана выражена слабо.

Средняя оболочка образована гладкой мышечной тканью с небольшим количеством фибробластов, коллагеновых и эластических волокон. Гладкие миоциты располагаются в средней оболочке по пологой спирали. Вместе с радиально и дугообразно расположенными эластическими волокнами миоциты создают единый пружинящий каркас, который препятствует спадению артерий, обеспечивая их зияние и непрерывность кровотока. На границе между средней и наружной оболочками имеется наружная эластическая мембрана. Последняя относится к наружной оболочке, состоящей из рыхлой соединительной ткани. Коллагеновые волокна имеют косое и продольное направление. В наружной оболочке артерий мышечного типа проходят питающие их кровеносные сосуды и нервы.

С помощью растровой электронной микроскопии показано, что внутренняя поверхность эндотелия артерий имеет многочисленные складки и углубления, разнообразные по форме микроскопические выросты. Это создает неровный и сложный микрорельеф внутренней (люминальной) поверхности сосудов. Такой микрорельеф увеличивает свободную поверхность соприкосновения эндотелия с кровью, что имеет трофическое значение и создает благоприятные условия для гемодинамики.

– Также рекомендуем “Сосуды микроциркуляторного русла. Артериолы. Прекапилляры. Посткапилляры. Венулы.”

Оглавление темы “Сердечно-сосудистая система. Дыхательная система.”:

1. Желчевыводящие пути и желчный пузырь. Строение желчного пузыря.

2. Сердечно-сосудистый комплекс органов. Артерии. Виды и строение артерий.

3. Сосуды микроциркуляторного русла. Артериолы. Прекапилляры. Посткапилляры. Венулы.

4. Вены. Строение вен. Стенки и структура вен.

5. Лимфатические сосуды. Строение лимфатических сосудов. Стенки лимфатических сосудов.

6. Сердце. Эндокард. Миокард. Строение сердца.

7. Дыхательный комплекс органов. Развитие дыхательной системы.

8. Гортань. Слизистая гортани. Стенки гортани. Трахея. Стенки трахеи. Слизистая трахеи.

9. Легкие. Внутрилегочные бронхи. Строение внутрилегочных бронхов.

10. Респираторный отдел легких. Строение респираторного отдела легких.

Источник

Развитие.

Сердце начинает развиваться на 17-е сутки

из двух зачатков: 1)мезенхимы и 2)

миоэпикардиальных пластинок висцерального

листка спланхнотома в краниальном конце

эмбриона.

Из мезенхимы справа

и слева образуются трубочки, которые

впячиваются в висцеральные листки

спланхнотомов. Та часть висцеральных

листков, которая прилежит к мезенхимным

трубочкам, превращается в миоэпикардиальную

пластинку. В дальнейшем с участием

туловищной складки происходит сближение

правого и левого зачатков сердца и

затем соединение этих зачатков

впереди передней кишки. Из слившихся

мезенхимных трубочек формируется

эндокард сердца. Клетки миоэпикардиальных

пластинок дифференцируются в 2

направлениях: из наружной части образуется

мезотелий, выстилающий эпикард, а клетки

внутренней части дифференцируются в

трех направлениях. Из них образуются:

1) сократительные кардиомиоциты; 2)

проводящие кардиомиоциты; 3) эндокринные

кардиомиоциты.

В процессе

дифференцировки сократительных

кардиомиоцитов клетки приобретают

цилиндрическую форму, соединяются

своими концами при помощи десмосом, где

в дальнейшем формируются вставочные

диски (discus

intercalates).

В формирующихся кардиомиоцитах

появляются миофибриллы, расположенные

продольно, канальцы гладкой ЭПС, за счет

впячивания сарколеммы образуются

Т-каналы, формируются митохондрии.

Проводящая система

сердца начинает развиваться на 2-м месяце

эмбриогенеза и заканчивается на 4-м

месяце.

Клапаны сердца

развиваются из эндокарда. Левый

атриовентрикулярный клапан закладывается

на 2-м месяце эмбриогенеза в виде

складки, которая называется

эндокардиалъным валиком.

В валик врастает соединительная ткань

из эпикарда, из которой образуется

соединительнотканная основа створок

клапана, прикрепляющаяся к фиброзному

кольцу.

Правый клапан

закладывается в виде миоэндокардиального

валика, в состав которого входит гладкая

мышечная ткань. В створки клапана

врастает соединительная ткань миокарда

и эпикарда, при этом количество гладких

миоцитов уменьшается, они сохраняются

лишь у основания створок клапана.

На 7-й неделе

эмбриогенеза формируются интрамуральные

ганглии, включающие мультиполярные

нейроны, между которыми устанавливаются

синапсы.

Строение оболочек

сердца.

ЭНДОКАРД (полость 1. 2. 3. 4. (миокард) | ЭПИКАРД (полость 1. 2. 3. 4. 5. (миокард) |

ПЕРИКАРД

| |

МИОКАРД

| |

Стенка сердца

состоит из 3 оболочек: 1) эндокарда

(endocardium),

2) миокарда (myocardium)

и 3) эпикарда (epicardium).

Эндокард

выстилает предсердия и желудочки, в

разных местах имеет различную толщину,

состоит из 4 слоев: 1) эндотелия; 2)

субэндотелия; 3) мышечно-эластического

слоя; 4) наружного соединительнотканного

слоя. (соответствует строению вены

мышечного типа)

Левый атриовентрикулярный

клапан включает

2 створки. Основой створки клапана

является соединительнотканная

пластинка, состоящая из коллагеновых

и эластических волокон, незначительного

количества клеток и основного межклеточного

вещества. Пластинка прикрепляется к

фиброзному кольцу, окружающему

клапан, и покрыта эндотелиоцитами, под

которыми находится субэндотелий.

Правый

атриовентрикулярный клапан

состоит из 3 створок. Поверхность

клапанов, обращенных к предсердию,

гладкая, к желудочку — неровная, так

как к этой поверхности прикрепляются

сухожилия сосочковых мышц.

Клапаны аорты и

легочной артерии

называются полулунными. Они состоят

из 3 слоев: 1) внутреннего; 2) среднего и

3) наружного.

Внутренний слой

сформирован за счет эндокарда, включает

эндотелий, субэндотелий, содержащий

фибробласты с консолями, поддерживающими

эндотелиальные клетки. Глубже располагаются

слои коллагеновых и эластических

волокон.

Средний слой

представлен рыхлой соединительной

тканью.

Наружный слой

состоит из эндотелия, сформированного

за счет эндотелия сосуда, и коллагеновых

волокон, проникающих в субэндотелий

клапана из фиброзного кольца.

Миокард

состоит из функциональных волокон,

которые образуются при соединении

концов кардиомиоцитов. Кардиомиоциты

имеют цилиндрическую форму, их длина —

до 120 мкм, диаметр 15-20 мкм. Места соединения

концов кардиомиоцитов называются

вставочными дисками (discus

intercalates).

В состав дисков входят десмосомы, места

прикрепления актиновых филаментов,

интердигитации и нексусы. В центре

кардиомиоцита располагается 1-2 овальных,

обычно полиплоидных, ядра.

В кардиомиоцитах

хорошо развиты митохондрии, гладкая

ЭПС, миофибриллы, слабо развиты гранулярная

ЭПС, комплекс Гольджи, лизосомы. В

оксифильной цитоплазме имеются включения

гликогена, липидов и миоглобина.

Миофибриллы состоят

из актиновых и миозиновых филаментов.

За счет актиновых филаментов образуются

светлые (изотропные) диски, разделенные

телофрагмами. За счет миозиновых

филаментов и заходящих между ними концов

актиновых филаментов образуются

анизотропные диски (диски А), разделенные

мезофрагмой. Между двумя телофрагмами

располагается саркомер, являющийся

структурной и функциональной единицей

миофибриллы.

Напротив каждого

диска имеется система L-канальцев,

включающих 2 латеральные цистерны

(канальца), соединенные продольными

канальцами. Система L-канальцев

окружает миофибриллы. На границе

между дисками со стороны сарколеммы

отходит впячивание — Т-канал, который

располагается между латеральными

цистернами двух соседних L-систем.

Структура, состоящая из Т-канала и двух

латеральных цистерн, между которыми

проходит этот канал, называется

триадой.

От боковой поверхности

кардиомиоцитов отходят отростки —

мышечные анастомозы, которые соединяются

с боковыми поверхностями кардиомиоцитов

соседнего функционального волокна.

Благодаря мышечным анастомозам сердечная

мышца представляет собой единое целое.

Сердечная мышца прикрепляется к

скелету сердца. Скелетом сердца являются

фиброзные кольца вокруг атриовентрикулярных

клапанов и клапанов легочной артерии

и аорты.

Секреторные

кардиомиоциты

(эндокриноциты) находятся в предсердии,

содержат много отростков. В этих клетках

слабо развиты миофибриллы, гладкая ЭПС,

Т-каналы, вставочные диски; хорошо

развиты комплекс Гольджи, гранулярная

ЭПС и митохондрии, в цитоплазме содержатся

секреторные гранулы. Функция:

вырабатывают гормон — ПНФ. ПНФ воздействует

на те клетки, которые имеют специальные

рецепторы к нему. Такие рецепторы

имеются на поверхности сократительных

кардиомиоцитов, миоцитов кровеносных

сосудов, эндокриноцитах клубочковой

зоны коры надпочечников, клетках

эндокринной системы почек. Таким образом,

ПНФ стимулирует сокращение сердечной

мышцы, регулирует артериальное

давление, водно-солевой обмен,

мочевыделение.

Проводящая система

сердца (systema

conducens

cardiacum)

– мышечные клетки, формирующие и

проводящие импульсы к сократительным

клеткам сердца.

Проводящая система

сердца представлена синусно-предсердным

узлом, атриовентрикулярным узлом,

предсердно-желудочковым пучком (пучком

Гиса) и ножками пучка Гиса.

Синусно-предсердный

узел представлен

пейсмекерными клетками (Р-клетками),

расположенными в центре узла, диаметр

которых 8-10 мкм. Форма Р-клеток овальная,

их миофибриллы развиты слабо, имеют

различное направление. Гладкая ЭПС

Р-клеток развита слабо, в цитоплазме

имеется включение гликогена,

митохондрии, отсутствуют вставочные

диски и Т-каналы. В цитоплазме Р-клеток

много свободного кальция, благодаря

чему они способны ритмично вырабатывать

сократительные импульсы.

Снаружи от пейсмекерных

клеток располагаются проводящие

кардиомиоциты II типа. Это узкие, удлиненные

клетки, малочисленные миофибриллы

которых расположены чаще всего

параллельно. В клетках слабо развиты

вставочные диски и Т-каналы. Функция —

проведение импульса к проводящим

кардиомиоцитам III типа или к сократительным

кардиомиоцитам. Проводящие кардиомиоциты

II типа иначе называются переходными.

Атриовентрикулярный

узел состоит

из небольшого количества пейсмекерных

клеток, расположенных в центре узла, и

многочисленных проводящих кардиомиоцитов

II типа. Функции атриовентрикулярного

узла: 1) вырабатывает импульс с частотой

30-40 в минуту; 2) кратковременно задерживает

прохождение импульса, идущего от

синусно-предсердного узла на желудочки,

благодаря чему сначала сокращаются

предсердия, потом — желудочки.

В том случае, если

прекращается поступление импульсов от

синусно-предсердного узла к

атриовентрикулярному (поперечная

блокада сердца), то предсердия сокращаются

в обычном ритме (60-80 сокращений в минуту),

а желудочки — в 2 раза реже. Это опасное

для жизни состояние.

Проводящие

кардиомиоциты III типа

расположены в пучке Гиса и его ножках.

Их длина 50-120 мкм, ширина — около 50 мкм.

Цитоплазма этих кардиомиоцитов светлая,

разнонаправленные миофибриллы,

вставочные диски и Т-каналы развиты

слабо. Их функция — передача импульса

от кардиомиоцитов II типа на

сократительные кардиомиоциты.

Кардиомиоциты III типа образуют пучки

(волокна Пуркинье), которые чаще всего

располагаются между эндокардом и

миокардом, встречаются в миокарде.

Волокна Пуркинье подходят и к

сосочковым мышцам, благодаря чему к

моменту сокращения желудочков

напрягаются сосочковые мышцы, что

препятствует выворачиванию клапанов

в предсердия.

Иннервация

сердца.

Сердце иннервируется и чувствительными,

и эфферентными нервными волокнами.

Чувствительные (сенсорные) нервные

волокна поступают из 3 источников:

1) дендриты нейронов спинномозговых

(спинальных) ганглиев верхнегрудного

отдела спинного мозга; 2) дендриты

чувствительных нейронов узла блуждающего

нерва; 3) дендриты чувствительных

нейронов интрамуральных ганглиев. Эти

волокна заканчиваются рецепторами.

Эфферентными

волокнами являются симпатические и

парасимпатические нервные волокна,

относящиеся к вегетативной (автономной)

нервной системе.

Симпатическая

рефлекторная дуга сердца

включает цепь, состоящую из 3 нейронов.

1 -й нейрон заложен в спинальном ганглии,

2-й — в латерально-промежуточном ядре

спинного мозга, 3-й — в периферическом

симпатическом ганглии (верхнем шейном

или зйездчатом).

Ход импульса по

симпатической рефлекторной дуге:

рецептор, дендрит 1-го нейрона, аксон

1-го нейрона, дендрит 2-го нейрона, аксон

2-го нейрона образует преганглионарное,

миелиновое, холинергическое волокно,

контактирующее с дендритом 3-го нейрона,

аксон 3-го нейрона в виде постганглионарного,

безмиелинового адренергического

нервного волокна направляется в сердце

и заканчивается эффектором, который

непосредственно на сократительные

кардиомиоциты не воздействует. При

возбуждении симпатических волокон

частота сокращений увеличивается.

Парасимпатическая

рефлекторная дуга

состоит из цепи 3 нейронов. 1-й нейрон

заложен в чувствительном ганглии

блуждающего нерва, 2-й — в ядре блуждающего

нерва, 3-й — в интрамуральном ганглии.

Ход импульса по

парасимпатической рефлекторной

дуге: рецептор

1-го нейрона, дендрит 1-го нейрона, аксон

1-го нейрона, дендрит 2-го нейрона, аксон

2-го нейрона образует преганглионарное,

миелиновое, холинергическое нервное

волокно, которое передает импульс на

дендрит 3-го нейрона, аксон 3-го нейрона

в виде постганглионарного безмиелинового,

холинергического нервного волокна

направляется к проводящей системе

сердца. При возбуждении парасимпатических

нервных волокон частота и сила сердечных

сокращений уменьшаются (брадикардия).

Эпикард

представлен соединительнотканной

основой, покрытой мезотелием (однослойный

плоский эпителий целомического типа)

— это висцеральный листок, который

переходит в париетальный листок —

перикард. Перикард тоже выстлан

мезотелием. Между эпикардом и перикардом

имеется щелевидная полость, заполненная

небольшим количеством жидкости,

выполняющей смазывающую функцию.

Перикард развивается из париетального

листка спланхнотома. В соединительной

ткани эпикарда и перикарда имеются

жировые клетки (адипоциты).

Возрастные

изменения сердца.

В процессе развития сердца имеют место

3 этапа: 1) дифференцировка; 2) стадия

стабилизации; 3) стадия инволюции

(обратного развития).

Дифференцировка

начинается уже в эмбриогенезе и

продолжается сразу после рождения,

так как изменяется характер

кровообращения. Сразу после рождения

закрывается овальное окно между левым

и правым предсердием, закрывается

проток между аортой и легочной артерией.

Это приводит к снижению нагрузки на

правый желудочек, который подвергается

физиологической атрофии, и к повышению

нагрузки на левый желудочек, что

сопровождается его физиологической

гипертрофией. В это время происходит

дифференцировка сократительных

кардиомиоцитов, сопровождаемая

гипертрофией их саркоплазмы за счет

увеличения количества и толщины

миофибрилл. Вокруг функциональных

волокон сердечной мышцы есть тонкие

прослойки рыхлой соединительной

ткани.

Период стабилизации

начинается примерно в 20-летнем возрасте

и заканчивается в 40 лет. После этого

начинается стадия инволюции, сопровождаемая

уменьшением толщины кардиомиоцитов

вследствие уменьшения толщины миофибрилл.

Прослойки соединительной ткани

утолщаются. Уменьшается количество

симпатических нервных волокон, в то

время как число парасимпатических

практически не изменяется. Это

приводит к снижению частоты и силы

сокращений сердечной мышцы.

К старости

(70 лет) уменьшается и количество

парасимпатических нервных волокон.

Кровеносные сосуды сердца подвергаются

склеротическим изменениям, что

затрудняет кровоснабжение миокарда

(мускулатуры сердца). Это называется

ишемической болезнью. Ишемическая

болезнь может привести к омертвению

(некрозу) сердечной мышцы, что называется

инфарктом

миокарда.

Кровоснабжение

сердца

обеспечивается венечными артериями,

которые отходят от аорты. Венечные

артерии — это типичные артерии мышечного

типа. Особенность этих артерий

заключается в том, что в субэндотелии

и в наружной оболочке имеются пучки

гладких миоцитов, расположенных

продольно. Артерии разветвляются на

более мелкие сосуды и капилляры, которые

затем собираются в венулы и коронарные

вены. Коронарные вены впадают в правое

предсердие или венозный синус. Следует

отметить, что в эндокарде капилляры

отсутствуют, так как его трофика

осуществляется за счет крови камер

сердца.

Репаративаня

регенерация

возможна только в грудном или в раннем

детском возрасте, когда кардиомиоциты

способны к митотическому делению.

При гибели мышечных волокон они не

восстанавливаются, а замещаются

соединительной тканью.

Соседние файлы в папке ответы по гистологии

- #

- #

- #

- #

- #

Источник