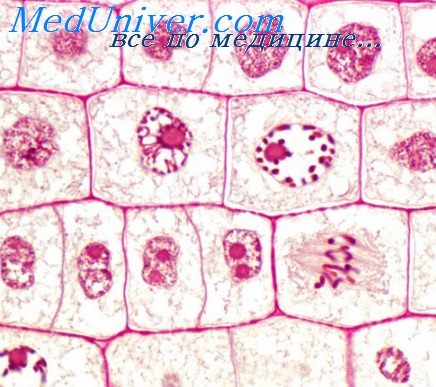

Избыточная пролиферация кровеносных сосудов

Гемангиома позвоночника является доброкачественной опухолью, которая развивается в теле позвонка, при этом в мозговом веществе происходит избыточная пролиферация кровеносных сосудов. Эта опухоль, как правило, развивается в нижне – грудном или верхне-поясничном отделах позвоночника. Как правило, гемангиома бывает в одном позвонке. Гемангиома позвонков встречается достаточно часто и отмечается почти у 10% процентов населения. Чаще всего гемангиома обнаруживается случайно и протекает она бессимптомно. Гемангиома чаще встречается у взрослых и редко у детей. Эти образования, как правило, считаются венозными мальформациями тел позвонков.

Причины

Точные причины этого заболевания неизвестны, но было отмечено, что генетическая предрасположенность может быть определяющим фактором. Было проведено много исследований для того, чтобы понять, что может быть точной причиной возникновения гемангиом. Некоторые исследования указывают на возможность локальной тканевой гипоксии, в то время как другие утверждают, что большую роль оказывает повышенное количество эстрогена, циркулирующего после рождения (возможно, поэтому гемангиомы в 3-5 раз чаще встречаются у женщин, чем у мужчин).

Как уже отмечалось, эта опухоль часто протекает бессимптомно. Патологоанатомические исследования показали, что гемангиомы встречаются в 10-12 % случаев и никак себя не проявляли в течение жизни. Тем не менее, некоторые люди могут испытывать боль. Вероятной причиной этой боли является большой размер гемангиомы, которая может включать все тело позвонка. Также может быть коллапс и снижение высоты позвонка, если опухоль большого размера и это тоже может быть источником боли. Возможен также выраженный коллапс позвонка, и в таких случаях происходит компрессия близлежащих нервных структур, что клинически будет проявляться болью, онемением или слабостью в конечностях, нарушением функции мочевого пузыря или кишечника.

Иногда гемангиома может выпирать за пределы позвонка и это будет причиной болевых проявлений. Кроме того, большая гемангиома может привести к компрессионному перелому позвонка при физической нагрузке из-за истонченной стенки, что может быть причиной кровоизлияния или кровотечения. Болевой синдром при наличии гемангиомы может появиться у беременных из-за увеличенной нагрузки на позвонки.

Симптомы

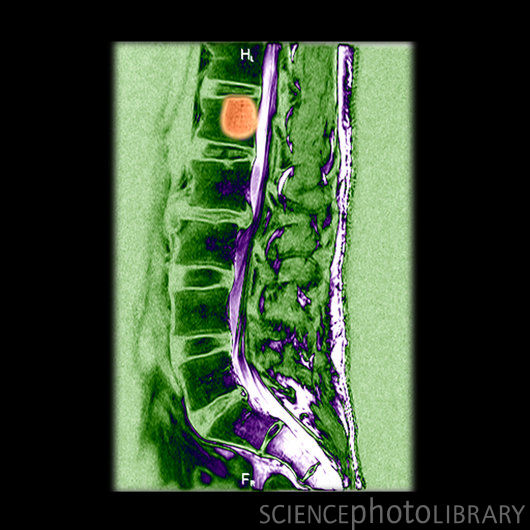

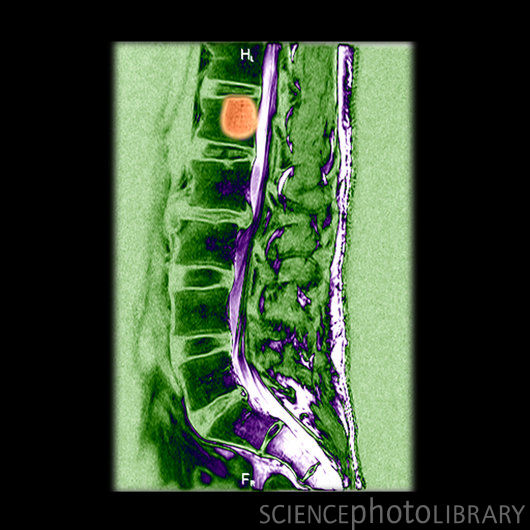

Первичная доброкачественная опухоль чаще всего встречается в грудном и поясничном отделах позвоночника. Так что, в зависимости от локализации гемангиомы будет и соответствующая симптоматика. Этот тип опухоли обычно поражает тело позвонка, но может захватывать и окружающие мышцы. Это наиболее часто бывает у пациентов в возрасте от 30 до 50 лет, что необходимо иметь ввиду. Гемангиома это вид опухоли, которая имеет очень мало симптомов. На самом деле, эта опухоль обнаруживается при исследовании отдела позвоночника в связи с другим заболеванием. Симптомы гемангиомы не специфичны и зависят от локализации размера и агрессивности опухоли. Пациенты, у которых есть симптомы, как правило, в возрасте старше сорока лет. В таких случаях у пациентов могут отмечаться небольшие переломы позвонков. Если есть выбухание опухоли в спинномозговой канал то это может привести к компрессии нервов, что, в свою очередь, может привести к боли, онемению или нарушению в функции органа, который иннервируется компримированным нервом. Такая же симптоматика может быть при больших опухолях или сосудистых аномалиях с вовлечением всего тела позвонка. Диагностика гемангиомы осуществляется в основном с помощью МРТ. Рентгенография же позволяет увидеть характерный сотовый характер повреждения позвонка и возможно снижение высоты позвонка.

Лечение

Варианты лечения варьируют в диапазоне от наблюдения с помощью МРТ до хирургической резекции. Выбор метода лечения зависит от тяжести симптомов и неврологической симптоматики.

Как только гемангиома обнаружена, эти пациенты должны проходить регулярные обследования, чтобы диагностировать наличие компрессионных переломов, неврологических дисфункций, или распространение в мягкие ткани. Если боль и другие симптомы возникают в связи с кровоизлиянием или по другой причине, лечение будет зависеть от степени кровотечения и тяжести неврологических симптомов. Размер и расположение гемангиомы также будут определять метод лечения.

Эмболизация является одним из наиболее доступных методов лечения. При этой процедуре, крошечный катетер вводится в полость гемангиомы и заливается специальный пенообразующий раствор, такой как поливиниловый спирт. Этот материал попадает в кровоточащее место и происходит остановка кровотечения за счет образования эмбола.

Наиболее распространенным методом лечения гемангиом является лучевая терапия, при которой используется мощное рентгеновское излучение, которое уничтожает клетки опухоли. Исследования показали, что высокие дозы лучевой терапии позволяют не только остановить рост опухоли, но и значительно снизить болевые проявления.

При компрессии спинного мозга сопровождающейся болями нарушением моторных функций может потребоваться хирургическое удаление гемангиомы. В случаях, когда выполняется частичное удаление опухоли, лучевая терапия необходима в качестве дополнительного лечения. Хирургическое лечение также чаще применяется у детей из-за вредного воздействия радиоактивного излучения на растущий организм.

Наличие боли в позвоночнике при гемангиоме и неврологические симптомы являются признаками того, что лечение необходимо, Если симптомы нарастают быстро, то рекомендуется оперативное лечение. Однако если симптомы развиваются медленно, лучевая терапия или эмболизация считаются лучшими вариантами.

Ранняя диагностика и лечение гемангиом позвоночника с симптоматикой является необходимым для предупреждения стойкой и необратимого неврологического дефицита. Различные варианты лечения, такие как хирургическая декомпрессия, эндоваскулярная эмболизация, лучевая терапия и введение чистого спирта или метилметакрилата, или любое сочетание этих методов, должно быть адаптировано к конкретному пациенту. Транспедикулярная чрескожная инъекция чистого спирта под контролем КТ для лечения симптоматических гемангиом позвоночника является новым, простым, безопасным и эффективным методом для быстрого уменьшения компрессии и деваскуляризации гемангиомы. Необходимо дальнейшее наблюдение за пациентом, которое позволит оценить эффективность процедуры и обнаружить возможные осложнения или рецидивы.

Источник

Пролиферация гладкомышечных клеток (ГМК). Функции клеточного циклаПоражение сердца или кровеносных сосудов индуцирует процесс ремоделирования, который при нормальных условиях является путем адаптации, а с точки зрения патофизиологии заболевания выступает как звено дезадаптации. В ответ на физиологические стимулы сосудистые гладкомышечные клетки (ГМК) медии пролиферируют и мигрируют в интиму, где формируется многослойное сосудистое поражение, или неоинтима. В норме этот процесс самоограничен, поэтому в результате образуется хорошо зарубцевавшаяся рана, а кровоток не изменяется. Однако при определенных сосудистых заболеваниях пролиферация сосудистых ГМК становится избыточной, в результате развивается патологическое поражение сосудистой стенки, и появляются клинические симптомы. Для этих заболеваний обычно характерно системное или локальное воспаление, усугубляющее пролиферативную реакцию сосудистых ГМК. Ингибиторы CDK семейства CIP/ KIP — важнейшие регуляторы ремоделировапия тканей сосудистой системы. Белок p27(Kipl) конститутивно экспрессирован в сосудистых ГМК и эндотелиальных клетках артерий. При сосудистом поражении или воздействии митогенов на сосудистые ГМК и эндотелиальные клетки его активность угнетается. После всплеска пролиферации сосудистые ГМК синтезируют и секретируют молекулы внеклеточного матрикса, которые, передавая сигнал сосудистым ГМК и клеткам эндотелия, стимулируют активность белков p27(Kipl) и p21(Cip1) и подавляют циклин E-CDK2. Экспрессия CIP/KIP ингибиторов CDK останавливает клеточный цикл и тормозит деление клеток. Белок p27(Kipl), благодаря своим эффектам на пролиферацию Т-лимфоцигов, выступает и в роли важнейшего регулятора процессов воспаления тканей. В кровеносной системе белок p27(Kipl), регулируя процессы пролиферации, воспаления и образования в костном мозге клеток-предшественников, участвует в заживлении сосудистых повреждений.

Белок p21(Cipl) необходим для роста и дифференцировки клеток сердца, костей, кожи и почек; кроме того, он обеспечивает восприимчивость клеток к апоптозу. Этот ингибитор CDK функционирует как р53-зависимым, так и р53-независимым путем. В сердце p21(Cipl) экспрессируется независимо от наличия р53 в кардиомиоцитах; избыточная экспрессия p2l(Cip1) в миоцитах приводит к гипертрофии миокарда. Большинство раковых клеток человека несут мутации, изменяющие функции р53, Rb либо путем прямой модификации их генетической последовательности, либо путем воздействия на гены-мишени, которые, действуя эпистатически, т.е. подавляя проявление других генов, препятствуют их нормальному функционированию. Белок Rb ограничивает пролиферацию клеток, препятствует их переходу в S-фазу. Механизм состоит в блокировании факторов транскрипции E2F генов-активаторов, необходимых для репликации ДНК и метаболизма нуклеотидов. Мутации в белке р53 встречаются более чем в 50% всех случаев рака у человека. Белок р53 накапливается в ответ на клеточный стресс, обусловленный повреждениями ДНК, гипоксией и активацией онкогенов. Белок р53 инициирует программу транскрипции, которая запускает остановку клеточного цикла или апоптоз. Под действием р53 белок p21(Cipl) индуцирует апоптоз в опухолевых и других клетках. Основной функцией клеточного цикла является регуляция процесса деления клеток. Репликация ДНК и цитокинез зависят от нормального функционирования клеточного цикла. Циклины, CDK и их ингибиторы рассматривают как вторичные важнейшие регуляторы процессов карциногенеза, воспаления тканей и заживления ран. – Также рекомендуем “ДНК и ее структура. Хромосомы” Оглавление темы “ДНК и методы молекулярной биологии”: |

Источник

Развитие воспаления всегда связано с изменением периферического кровообращения.

Этот процесс можно рассматривать во времени и пространстве. В первом случае речь идет об изменениях периферического кровообращения, происходящих в одном конкретном месте при развитии воспаления, а во втором – об особенностях кровообращения в разных участках воспалительных очагов.

Стадии изменения кровообращения при воспалении

Последовательность (стадии) изменений кровообращения в очаге воспаления следующая:

- артериолярный спазм;

- артериальная гиперемия;

- венозная гиперемия;

- застой.

Артериолярный спазм

Временное сужение сосудов вызвано действием воспалительных этиологических агентов: они вызывают возбуждение гладкой мускулатуры сосудосуживающих нервов и артериол.

Артериолярный спазм

Спазм кратковременен, потому что первичное действие патогенных агентов быстро прекращается. Кроме того, норадреналин, медиатор симпатической иннервации артериол, быстро разрушается из-за повышения уровня моноаминоксидазы в воспаленных тканях.

Биологическая нацеленность на спазм артериол в организме заключается в подавлении дальнейшего распространения патогенного агента.

Артериальная гиперемия

Гиперемия развивается в следствии действия биологически активных веществ: сначала высвобождается гистамин (в течение 5-30 минут), затем хинины (в течение 1-8 часов), а затем – простагландины и другие медиаторы.

Эти медиаторы снижают мышечный тонус прекапиллярного сфинктера и артериол и тем самым способствуют их расширению. Кроме того, в условиях ацидоза и расслоения чувствительность α-адренорецепторов к сосудосуживающему действию адреналина на прекапиллярные сфинктеры снижается. Артериальная гиперемия развивается как в результате прямого сосудистого, так и аксонального рефлекса.

Увеличивается приток артериальной крови к очагу воспаления. По мере повышения артериального давления открываются ранее нефункционирующие капилляры. Вены расширяются, и в результате удаляется вся притекающая кровь.

Повышение артериального давления

При воспалительной артериальной гиперемии диаметр капилляров и вен увеличивается больше, чем когда артериальная гиперемия не связана с воспалением. Часто эти сосуды расширяются неравномерно – местами появляются варикозные выросты, что способствует «краевому положению» и эмиграции лейкоцитов.

По мере увеличения числа функционирующих капилляров линейная скорость кровотока и, в частности, объемная скорость увеличиваются. Увеличение линейной скорости кровотока увеличивает количество кислорода в венозной крови, и, таким образом, артериовенозный кислородный промежуток уменьшается.

Однако из-за увеличенного объема кровотока количество кислорода, получаемого тканями, увеличивается, что аналогично объему кровотока, умноженному на артериовенозную разницу в кислороде.

Сильная артериальная гиперемия наблюдается при остром воспалении кожи. Вызывает характерное для воспаления местное покраснение.

Венозная гиперемия

По мере прогрессирования воспаления артериальная гиперемия переходит в венозную. Биологически активные вещества, ацидоз, лизосомы лейкоцитов и бактериальные ферменты разрушают венозные и мелкие венозные десмосомы – волокна эластичной и коллагеновой соединительной ткани, окружающие капилляры и вены.

Лизосомные ферменты действуют как непосредственно на коллагеназу сосудистой стенки, так и опосредованно – они влияют на участие образующихся веществ (катионных белков, простагландинов). Катионные белки высвобождают гистамин из тучных клеток в периваскулярном пространстве. В результате капилляры и вены теряют тонус и расширяются под действием артериального давления. Уменьшается скорость кровотока, способствует переносу жидкой части крови к месту воспаления (экссудации).

Постепенно меняется расположение элементов формы в кровотоке. При артериальной гиперемии элементы формы располагаются в основном в центре кровеносного сосуда, но на стенках есть плазма и несколько лейкоцитов. Теперь это разделение исчезает. Кроме того, в кислой среде элементы плесени и стенки сосудов набухают, просвет сосудов сужается.

В первые минуты после смены начинают образовываться тромбы. В результате повреждения стенки формоэлементов и сосудов высвобождаются и активируются факторы свертывания (I, II, III, V, VII, X, XII и др.), Ускоряется свертывание крови. Тромбоз дополнительно затрудняет венозный отток и усиливает прохождение жидкой части крови к тканям, поэтому кровь продолжает сгущаться, образуются агрегаты эритроцитов и сгустки. По мере ускорения свертывания крови фибрин и глобулины откладываются в лимфатических сосудах, и образуются конгломераты лимфоцитов, что затрудняет возврат лимфы из места воспаления.

По мере перехода жидкой части крови и элементов формы к месту воспаления (эмиграции) давление жидкости в воспаленных тканях увеличивается. Мелкие вены и лимфатические сосуды еще сильнее сдавливаются, в результате чего прогрессируют нарушения оттока крови и лимфы («магический круг» патогенеза).

Таким образом, переходу артериальной гиперемии в венозную способствуют два фактора:

- внутрисосудистые факторы – набухание и агрегация формоэлементов, положение края лейкоцитов, тромбообразование, загустение крови, набухание эндотелия, нарушения структуры вен и мелких вен;

- внесосудистые факторы (факторы экссудата) – лимфатическое подавление экссудатом.

Описанная венозная гиперемия (застой) была названа Конгеймом истинной воспалительной гиперемией. Выраженно часто встречается у пациентов с хроническим воспалением: оттенок воспаления синеватый.

Стазислокальное прекращение кровотока

Венозная гиперемия, скопление элементов формы, шлак и застой в очаге воспаления возникают в основном в капиллярах, венах и мелких венах, поэтому обычно говорят о застойных явлениях (венозных) и истинном застое капилляров.

Застой капилляров

Перед остановкой кровотока часто возникают колебательные движения крови – во время систолы кровь движется вперед, во время диастолы – назад. Когда пульсовая волна проходит через расширенные артериолы во время систолы, возникает так называемый капиллярный пульс.

Ионы водорода и калия повышают возбудимость нервных рецепторов в месте воспаления. Эти ионы, осмотически активные вещества, полипептиды (брадикинин), гистамин, а также механические факторы (экссудат, расширенные кровеносные сосуды и лимфатические сосуды) раздражают рецепторы чувствительных нервов и вызывают местные клинические признаки воспаления, боли. Капиллярные импульсы также механически раздражают рецепторы и вызывают пульсирующую боль, например, у пациентов с панаридозом, пульпитом и другими острыми воспалениями.

В дополнение к маятниковым движениям, которые происходят в сердечном ритме, на стадии венозной гиперемии происходят другие изменения кровотока – закупорка капилляров агрегатами состава, промывание тромба, сжатие открытия или закрытия просвета капилляров, региональное расширение капилляров и т. д. Эти нарушения не являются синхронными.

Однако наблюдаемые изменения кровообращения при развитии воспаления не всегда постоянны. Спазм артериол часто не обнаруживается. Острое воспаление после легкого ожога в основном характеризуется артериальной гиперемией, тогда как сразу после сильного кислотного ожога наблюдается застой. При хроническом воспалении кожи обычно наблюдаются признаки венозной гиперемии, отека и цианоза.

Если посмотреть на клинически выраженное очаговое воспаление в пространстве, наиболее выраженное повреждение ткани находится в центре очага (зона альтерации) – тромбоз сосудов, некроз тканей, гнойные тела, микрофаги, а также могут быть обнаружены наиболее серьезные отеки.

Зона альтерации окружена тканями с высокой концентрацией биологически активных веществ, в которых возникают тяжелые нарушения кровообращения – венозный застой и венозная гиперемия. Затем, по направлению к периферии, следует самая широкая область – артериальная гиперемия, которая вызывает покраснение от источника воспаления.

В области артериальной гиперемии концентрация биологически активных веществ ниже. Зона микрофага по направлению к периферии окружена зоной макрофагов и фибробластов.

Продолжение статьи

- Часть 1. Этиология и патогенез воспаления. Классификация.

- Часть 2. Особенности обмена веществ при воспалении.

- Часть 3. Физико – химические изменения. Роль нервной и эндокринной систем в развитии воспаления.

- Часть 4. Изменения в периферическом кровообращении при воспалении.

- Часть 5. Экссудация. Экссудат и транссудат.

- Часть 6. Эмиграция лейкоцитов. Хемотаксис.

- Часть 7. Фагоцитоз. Асептическое и острое воспаление.

- Часть 8. Распространение. Последствия. Принципы лечения воспаления.

Поделиться ссылкой:

Источник