Изделие материал археология сосуд

Археология позволяет сравнить бытовые подробности нашей жизни – с присущими людям в древности. Нередко оказывается, что некоторые приспособления современного жизненного уклада имеют богатую историю, а их формы, размеры и предназначение не претерпели существенных изменений с течением тысячелетий. Примером являются античные сосуды, встречающиеся при раскопках античных памятников Северного Причерноморья. В Крыму такие изделия известны в Пантикапее и окрестностях Керчи, Мирмекии, Генеральском-Западном, «Чайке» и Херсонесе.

Мерные сосуды являются важным источником при решении вопросов метрологии, организации и контроля торговых отношений, структуры городских магистратур, политической и экономической жизни греческого полиса. Исследовательница М. Лэнг на основании материалов Афинской агоры выделила следующие признаки, позволяющие отличить мерный сосуд: наличие особого клейма, близкого к официальному монетному типу, и/или наличие надписи на тулове сосуда, подтверждающей его официальный характер, а также по аналогии с другими находками — самой формой сосуда. По результатам раскопок на Афинской агоре известны цилиндрические мерные сосуды для сыпучих тел в виде клепсидры (V–IV, I вв. до н. э.), а также мерные сосуды, использовавшиеся для измерения жидкостей — ольпы, ойнохои и амфоры (VI–V вв. до н. э).

Что касается ряда причерноморских полисов, то вопрос о том, является сосуд мерным или нет, решается довольно просто. Для Херсонеса, Синопы и Ольвии достаточным основанием для положительного ответа является либо упоминание в клейме тонкостенного сосуда названия официальной магистратуры (агораномов), отвечающей за контроль за мерами и весами, либо упоминание имени человека, который отправлял эту должность в полисе, но уже известен исследователям по упоминаниям в амфорных клеймах, найденных ранее. Второй половиной VI в. до н. э. датируется фрагмент ойнохои с граффито — [Δ]ΙΚΑΙΟΝ, происходящий с о. Березань. Это самая ранняя находка мерного сосуда в Северном Причерноморье. Значительное число ойнохой и кувшинов с клеймами агораномов, датирующихся серединой IV–II в. до н. э., происходит из Ольвии.

Находки херсонесских мерных сосудов немногочисленны. Из Херсонеса происходят два кувшина с высокими ручками, на которых отпечатаны клейма астинома Сотерия, сына Дионисия и Ски(фа), чьи имена упоминаются также в клеймах на амфорах. Два других, с магистратскими клеймами, были обнаружены в VIII квартале городища в ходе раскопок под руководством С.Г. Рыжова в 1985 г. Ещё два кувшина с клеймами астиномов хранятся в фондах Отдела античного мира Государственного Эрмитажа. Они происходят из раскопок «дома Аполлония» в XIX квартале, проводившихся в 1953 г. экспедицией Г.Д. Белова. Таким образом, на данный момент доступна информация о пяти мерных сосудах с клеймами херсонесских магистратов, датируемых III в. до н.э.

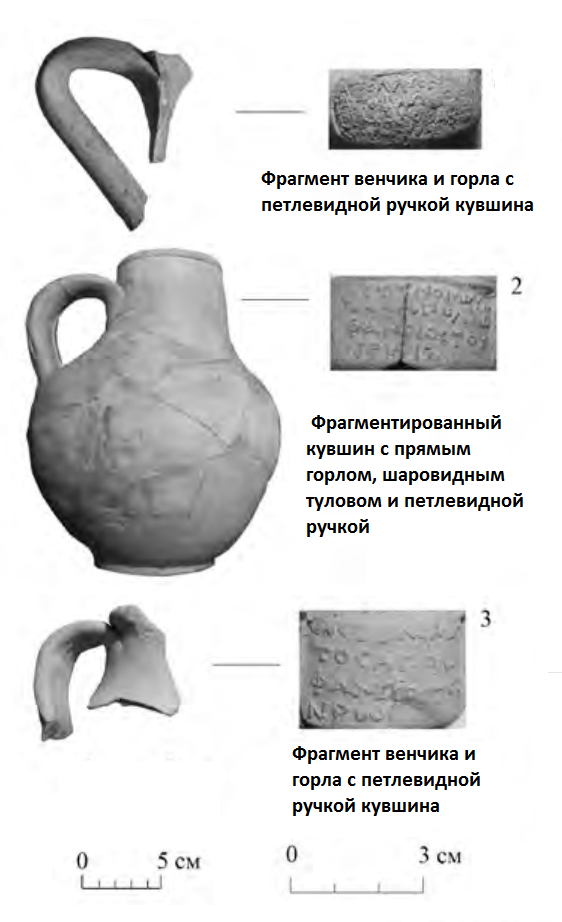

Херсонесские мерные сосуды имели форму небольшого кувшина с грушевидным или шарообразным туловом, петлевидной ручкой и венчиком небольшого диаметра (около 5–6 см). В Ольвии и на Боспоре эту функцию, как правило, выполняли ойнохои.  Считается, что анализ мерных сосудов может дать информацию о конкретных стандартах объёма (аттический, хиосский и т. п.), принятых в том или ином полисе: казалось бы, для этого достаточно подобрать к объёму, выраженному в современных единицах измерения, подходящую древнюю единицу. Однако, даже при наличии значительного количества целых сосудов результаты подобных калькуляций могут оказаться отнюдь не однозначными, особенно когда речь идёт о малых единицах объёма. Так, изучение мерных сосудов из раскопок афинской агоры показало, что объём котилы – основной единицы в системе измерения объёма как жидких, так и твёрдых тел, варьировался от 0,267 до 0,300 л или даже до 0,327 л при «общепринятом» стандарте в 0,2736 л.

Считается, что анализ мерных сосудов может дать информацию о конкретных стандартах объёма (аттический, хиосский и т. п.), принятых в том или ином полисе: казалось бы, для этого достаточно подобрать к объёму, выраженному в современных единицах измерения, подходящую древнюю единицу. Однако, даже при наличии значительного количества целых сосудов результаты подобных калькуляций могут оказаться отнюдь не однозначными, особенно когда речь идёт о малых единицах объёма. Так, изучение мерных сосудов из раскопок афинской агоры показало, что объём котилы – основной единицы в системе измерения объёма как жидких, так и твёрдых тел, варьировался от 0,267 до 0,300 л или даже до 0,327 л при «общепринятом» стандарте в 0,2736 л.

Выводы, сделанные на основании измерения фрагментарных форм, – а именно такие происходят из Херсонеса – тем более не будут надёжными. Вместе с тем, не вызывает сомнения, что базовой единицей ёмкости для мерных сосудов Херсонеса являлась котила. Так, один из кувшинов, обнаруженных в VIII квартале, вмещал 1 котилу, а фрагментированный кувшин из «дома Аполлония» – 4 котилы. Все упомянутые выше херсонесские мерные кувшины были обнаружены в жилых домах, причём парами: два – в VIII квартале и два – в XIX. Вероятно, они использовались в домашнем хозяйстве для измерения объёма жидких, и, возможно, сыпучих продуктов.

Во всех клеймах мерных сосудов (за исключением самых ранних) содержится название магистратуры и имена агораномов. Но для территории Боспорского царства выделение мерных сосудов на основании этого признака является редкостью. Дело в том, что должности астиномов и агораномов на Боспоре, по-видимому, не играли столь значительной роли, как в соседних Ольвии или Херсонесе. При раскопках Гермонассы (Таманское городище) в здании первой половины IV в. до н. э., перестроенном в ΙΙΙ в. до н. э. были найдены две ойнохои, имеющие на тулове прямоугольные клейма. Обе ойнохои изготовлены из местной глины, однако различаются по морфологии и метрическим параметрам. Клейма на сосудах оттиснуты в центральной части тулова, имеют прямоугольную форму, одинаковы по размеру. Рельефная надпись в легенде размещена в две строки, имена вырезаны полностью.

На первом сосуде указано имя Аполлодора и его должность — агораном. Клеймо Аполлодора для нас интересно, прежде всего, тем, что на сегодняшний день это единственное указание на существование в Гермонассе в это время магистратуры агораномов. Следует сказать, что в лапидарных надписях практически полностью отсутствует какая-либо информация, свидетельствующая о существовании на Боспоре в ΙV-III в. до н. э. выборных магистратур. Все наши знания о них основываются на данных клейм, оттиснутых на сосудах и гирях. Аполлодор является широко распространенным именем в Северном Причерноморье; известны лапидарные надписи ΙV и ΙΙΙ в. до н. э., в которых оно упоминается.

На клейме второго сосуда из Гермонассы записаны имена Сатириона и Поликсенида. В клеймах строки отчеркнуты сверху, снизу и по середине горизонтальными линиями, стилистически очень близки черепичным клеймам первой половины ΙΙΙ в. до н. э., произведенным на Азиатском Боспоре. Особенности письма также свидетельствуют о производстве сосудов не ранее ΙΙΙ в. до н. э. Имя Сатириона для ΙΙΙ в. до н. э. известно только на черепичных клеймах пантикапейского производства, не встречающихся на азиатской стороне пролива. Имя Поликсенид впервые засвидетельствовано на Боспоре. Оба сосуда, несмотря на обозначение должности только в одном из них, отнесены к категории мерных. Таким образом, в Гермонассе в первой половине ΙΙΙ в. до н. э. существовала магистратура агораномов, состоявшая из одного или двух человека, в функции которых входил контроль за мерами.

Из Фанагории и окрестностей происходит группа мерных сосудов, имеющих на тулове круглые клейма, в легенде которых вырезаны различные изображения (сатир, канфар, виноградная гроздь) и буквы Φ и Α. Впервые такой сосуд был обнаружен в 1911 г. В. В. Шкорпилом при исследовании некрополя на мысе Тузла (некрополь античной Корокондамы). В насыпи одной из могил была обнаружена практически целая ойнохоя, имевшая на тулове круглое клеймо с изображением пожилого мужчины (сатир) и вырезанными рядом буквами Φ и Α. Погребение содержало разнообразный инвентарь: обломок железного копья, нож, одноручный глиняный сосуд, бронзовую пантикапейскую монету второй — последней четверти ΙV в. до н. э.

В 1939–1940 гг. при исследовании некрополя Фанагорийского городища был открыт участок античной керамической свалки. Мощность слоя местами превышала один метр. В основном здесь были обнаружены находки классического и эллинистического времени: амфоры, обломки простой, чернолаковой и расписной посуды, фрагменты терракотовых статуэток. Из этого сброса производственного брака происходят фрагменты пяти ойнохой. Три ойнохои в ходе реставрации удалось склеить из многочисленных обломков, одна из них была впоследствии догипсована в музее.

Анализ обломков и фотоснимков свидетельствует, что все сосуды морфологически и стилистически идентичны и были произведены в одной ремесленной мастерской. На двух фрагментах ниже горлышка отпечатаны круглые клейма с изображением канфара и расположенным по бокам от него буквами альфой и фи. Еще один фрагмент имеет круглое клеймо с головой сатира и буквами Φ и Α. Изображение сатира близко пантикапейскому монетному типу, относящемуся к 370–330 гг. до н. э. К данной группе клейм относится также штамп, найденный в 2007 г. на городище Патрей. На стенке тонкостенного сосуда отпечатано круглое клеймо с изображением виноградной грозди и буквами Φ и Α. Размеры клейма и палеография букв идентична штампам с канфаром и сатиром.

Несмотря на довольно широкую географию находок, все вышеперечисленные клейма, безусловно, происходят из одного центра и выполнены одним мастером. Находки значительной части клейм в слое производственного брака Фанагории и наличие в поле клейм букв Φ и Α — первого слога названия полиса — заставляет относить все штампы к продукции Фанагории и рассматривать эти сосуды в качестве мерных. Если это так, то поражает разнообразие эмблем на мерных сосудах, так как изображения наряду с буквами Ф и А должны были служить отличительными признаками данного полиса. Набор изображений на клеймах — сатир, канфар, виноградная гроздь, по мнению А. А. Завойкина имеет отношение к культу Диониса, который был главным божеством-покровителем метрополии Фанагории.

В качестве опознавательной эмблемы для мерного сосуда могли использоваться либо изображения, связанные с религиозной жизнью полиса, либо с назначением сосуда. Например, выбор канфара и виноградной грозди мог быть продиктован тем фактом, что ойнохои предназначались, прежде всего, для контроля над розничной продажей вина. Изображение сатира в фанагорийском клейме довольно близко пантикапейскому монетному типу, что при схожих объемах двух хорошо сохранившихся сосудов из Пантикапея и Фанагории, возможно, свидетельствует об унификации мер на территории Боспорского царства в ΙV в. до н. э.

Мерные сосуды для жидкостей в Афинах были обнаружены в различных районах города. Это их отличает от сосудов для измерения сыпучих тел, находки которых компактны и локализуются исключительно в районе Афинской агоры. Это, возможно, объясняет отсутствие находок сосудов для измерения сыпучих тел на территории Боспорского царства. Дело в том, что на сегодняшний день ни в одном из боспорских полисов не была раскопана площадь, которую мы могли бы с достаточными основаниями отождествить с агорой. Подтверждает это предположение тот факт, что сосуды для измерения сыпучих тел в других Северопричерноморских центрах нам известны только из Ольвии, где при раскопках агоры в помещении ΙV в. до н. э. было найдено шесть сероглиняных чашек.

Из Пантикапея происходит целая ойнохойя, которая хранится в Государственном Эрмитаже. На ее тулове оттиснуто круглое клеймо с изображением головы сатира, повернутой вправо. Ойнохоя изготовлена из пантикапейской глины и морфологически близка ойнохое, найденной на мысе Тузла. Изображение чрезвычайно близко к пантикапейскому монетному типу и, если бы не рельефный характер клейма можно было бы подумать, что это оттиск монеты. По иконографии и аналогии с монетой клеймо датируется ΙV в. до н. э.

Из Пантикапея происходит также фрагмент стенки сосуда с круглым клеймом, в поле которого находится голова сатира, повернутая вправо, и надпись ΠΑΝΤΙ. По краю клейма идет жемчужный орнамент. Клеймо отпечатано на стенке тонкостенного сосуда, по всей видимости, кувшина. Данный штамп довольно необычен, орнамент из точек имеет некоторую схожесть с ранними клеймами о. Фасос. Однако упоминание городской общины — ΠΑΝΤΙ(ΚΑΠΑΙΩΝ), стилистические особенности трактовки образа сатира и состав глины говорят о местном производстве. Все указанные признаки свидетельствуют о мерном характере сосуда.

Мы знаем о существовании коллегии агораномов в Пантикапее на основании контрольных гирь только для ΙΙΙ в. до н. э. В 1949 г. была найдена гиря с изображением бычьей головы и многострочной надпись. Из Пантикапея происходит гиря с изображением плюща и надписью, в которой обозначены агораномы Исиад и Феомнест, название магистратуры и полиса, другая — с изображением сатира и именами агораномов Бакхия, Нумения и Стратона. Изображение сатира на второй гире близко к образу, вырезанному в клейме пантикапейской ойнохои. Анализ контрольных гирь из Нимфея и Пантикапея, по всей видимости, свидетельствует о существовании в III в. до н. э. в этих полисах единой весовой системы, в основе которой лежит персидская мина весом 504.6 г.

Все известные на сегодняшний день мерные сосуды с территории Боспорского царства являются ойнохоями, которые служили для измерения жидкости. Такие сосуды, датирующиеся ΙV в. до н. э., происходят из Пантикапея и Фанагории. Круглые клейма, оттиснутые на тулове, по некоторые признаком близки афинским — в легенде вырезано изображение, воспроизводящее либо монетный тип полиса, либо связанное с назначением данного сосуда, и начальные буквы названия полиса (ΦΑ, ΠΑΝΤΙ). К ΙΙΙ в. до н. э. относятся ойнохои, найденные в Гермонассе, имеющие агораномные клейма, в которых указано название магистратуры и имена двух агораномов. Широкая география находок фанагорийских ойнохой (Фанагория, Патрей, Корокондама), возможно, свидетельствует о существовании единого стандарта мер на азиатской стороне Боспорского царства.

Источник

В экспозиции Государственного исторического музея Южного Урала представлены многочисленные предметы древней истории Южного Зауралья, отражающие разные эпохи: каменный век, эпоху бронзы, ранний железный век, позднюю древность и Средневековье. Практически каждый из периодов характеризуется керамическими сосудами, выполненными в гончарных традициях соответствующего времени.

На первый взгляд, они похожи друг на друга и, конечно, «молчаливы». Однако исследователям они «рассказывают» порой невероятные вещи.

В настоящее время существует множество методик изучения керамики.

Первоначально все исследования носили любительский характер. Одним из первых энтузиастов был князь Павел Арсентьевич Путятин, который провел ряд опытов по реконструкции технологии и приемов лепки сосудов. Систематизация же и типологическое описание, введение в оборот терминологии, алгоритмов воспроизведения вариантов изготовления глиняной посуды сложились к началу XX века. В. А. Городцов разработал первую систему описания и номенклатуру конструктивных элементов керамических сосудов; Б. Э. Петри выделил основные приемы нанесения орнамента, а также ввел понятия «технический» и «искусственный орнамент»; И. П. Красников и М. В. Фармаковский впервые применили химический и микроскопический анализ; Б. А. Богаевский разработал методику изучения техники обработки поверхности сосудов и предложил терминологию; М. В. Воеводский представил производство сосудов по этапам; А. А. Бобринский и И. Г. Глушков выпустили выдающиеся обобщающие труды с детально описанными методиками керамического производства; И. В. Калинина и Ю. Б. Цетлин занимались разработкой методики изучения орнамента, а схема описания керамических сосудов, предложенная О. И. Горюновой и Н. А. Савельевым, востребована и сегодня.

С изучением керамики связаны имена представителей других наук: М. П. Грязнова, разработавшего способ графической реконструкции сосудов по их фрагментам; В. Ф. Генинга, автора программы статистической обработки керамического материала; С. Н. Николаенко, предложившего метод вычисления объема сосудов. И это далеко не все имена.

Так о чем же может «рассказать» керамика?

Первое, что можно увидеть невооруженным глазом,— это форма сосуда и нанесенный на него орнамент. Они могут указать на период, к которому относится сосуд, какой археологической культуре он принадлежит, а также на какой территории жили его владельцы. По орнаменту и форме сосудов можно проследить взаимодействие и смешение представителей разных культур, их передвижения, заимствования традиций друг у друга, обмен опытом. Помимо орнамента изредка на горшках встречаются рисунки (например, «колесница» или «план поселения», солярные и свастические знаки), которые несут дополнительную смысловую нагрузку.

Если изучать керамику в пределах одного археологического памятника, то можно проследить, во сколько этапов происходило заселение этого объекта, на протяжении какого периода он существовал. Можно также увидеть «почерк» мастера, изготавливавшего сосуды. Если же посмотреть на черепок под микроскопом, то можно узнать, какие примеси мастер добавлял в глиняное тесто, чтобы горшок не треснул при сушке и обжиге. Состав глины и примесей могут также поведать, как далеко и куда ходил мастер за материалом для своих изделий.

На дне сосудов бронзового века встречаются отпечатки ткани, благодаря чему был открыт способ формовки на сосуде-основе: ткань использовалась в качестве прокладки между уже готовым сосудом и тем, что лепили. Специалисты, изучая такие отпечатки, узнали о существовании в то далекое время ткачества. Дело в том, что в погребениях, относящихся к тому периоду, ткани до настоящего времени не сохранились — истлели, а находки небольших фрагментов тканей — исключительная редкость.

И это далеко не полный список того, что можно узнать при всестороннем изучении древней керамики.

Сравнивая сосуды из экспозиции музея, можно также увидеть основные и принципиальные их различия. Но прежде чем перейти к рассмотрению керамики разных периодов, необходимо ознакомиться с конструктивными элементами сосудов. Это венчик, шейка, плечо, тулово и дно.

Первые глиняные горшки появились в позднем каменном веке. Они имели форму полуяйца, прямой или загнутый внутрь венчик, приостренное или округлое дно. Узоры чаще всего наносились по всей внешней поверхности. Изредка такие сосуды украшались орнаментом в виде водоплавающих птиц. Все горшки этого периода выполнены способом ручной формовки.

Разговор об особенностях керамики более поздних эпох продолжим в следующей статье.

Список литературы

Боталов, С. Г. Гунны и тюрки (историко-археологическая реконструкция) / С. Г. Боталов. Челябинск : Рифей, 2008.

Бердников, И. М. Керамика в археологии: описание, анализ, методы исследования : учеб. пособие / И. М. Бердников, Д. Н. Лохов. Изд. 2-е, испр. и доп. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2014.

Виноградов, Н. Б. Южный Урал и Зауралье в древности и Средневековье : учеб. пособие / Н. Б. Виноградов ; науч. ред. А. В. Епимахов. Челябинск : Абрис, 2015.

Древняя история Южного Зауралья : монография : в 2 т. Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2000 (Серия «Этногенез уральских народов»).

Источник