Изображение сосуда на монетах

Керамику начали изображать на денежных знаках в VI веке до нашей эры, еще во времена хождения односторонних монет, имевших изображение лишь на аверсе. Их оборотная сторона была занята вдавленным квадратом неопределенных очертаний.

Один из выпусков первых афинских дензнаков имел на аверсе изображение аттической Sos-амфоры, служившей для перевозки сельскохозяйственных продуктов. Такой сосуд активно использовался греками в качестве тары для заморской торговли в архаическое время.

Изображение амфоры было также основным типом аверса ранних монет кеосского города Картеи и македонской Тероны. На первых деньгах кикладского острова Наксоса ту же роль играл канфар, иногда украшенный венком.

Со временем как набор форм сосудов, изображения которых использовались на аверсах, так и количество полисов, включавших их в свою монетную типологию, заметно расширяется. По приблизительным оценкам историков, на протяжении архаической, классической и эллинистической эпох в чеканке примерно 70 античных центров использовались изображения около 20 различных сосудов, формы которых находят аналогии в керамике Греции. Если принять во внимание, что по различным источникам нам известно о существовании немногим более тысячи полисов, больше половины из которых никогда не чеканило собственной монеты, получается, что почти каждый десятый город, выпускавший деньги, помещал на них изображение посуды.

В эпоху позднего эллинизма набор керамических форм, используемых резчиками штемпелей в качестве изобразительного типа, сокращается примерно вдвое. Очевидно, это было связано с выходом из широкого употребления популярных прежде разновидностей сосудов, характерной для того времени стандартизацией производства глиняной посуды и заменой прежнего разнообразия немногими универсальными формами наподобие мегарских чаш.

Унификация монетного дела, начавшаяся при Александре Македонском, сопровождалась заметным увеличением количества действующих денежных дворов и объемов их чеканки. Следствием того стало усложнением монетных типов, выражавшееся в появлении добавочных символов и расширении легенды. Изображения сосудов, ранее игравшие основную роль, отошли на второй план и стали, как правило, маркировать место чеканки. Подобная трансформация свидетельствует о том, что их использовали в качестве своеобразных гербов греческих полисов.

Наиболее выразительными примерами являются выпуски автономных тетрадрахм и денег александровского типа, чеканившихся в малоазийских полисах во II веке до н.э. На монетах Мирины с конца IV в. до н.э. в качестве типа реверса неизменно фигурирует изображение сосуда, который может быть определен как волютный кратер.

Он же помещается в качестве дополнительного символа на оборотной стороне тетрадрахм александровского типа 215-170 годов до н.э. Иногда его сопровождает сокращенное имя города.

Использование подобного изображения преследовало практическую цель обозначения места чеканки этих весьма популярных в позднеэллинистическую эпоху и внешне однотипных монет. На автономных монетах города, на обеих сторонах которых фигурировало изображение Аполлона Гринейского, в поле справа от фигуры божества неизменно помещался тот же сосуд.

Если учесть, что на бронзовых монетах изображение бога света на лицевой стороне неизменно сочетается с изображением кратера на обороте, можно предположить, что подобные сосуды играли какую-то роль в местном культе.

Александровские тетрадрахмы 200-170 годов до н.э., выпускавшиеся в эолийском городе Темносе, имеют на реверсе слева внизу изображение ойнохои в обрамлении виноградной лозы с двумя гроздьями.

Этот рисунок в точности повторяет тип оборота серебряных фракций и бронзовых монет Темноса II-I веков до н.э.

Заметное место мотив керамики занимает в репертуаре денежных выпусков эолийского города Кимы. Начиная со второй половины IV века до н.э., на протяжении почти двух столетий на реверсе монет этого центра встречается своеобразный одноручный сосуд, или так называемая «ваза моноты».

На деньгах фракийского города Кипселы, чеканившихся примерно в то же время, тип оборотной стороны представлен изображением чаши с двумя ручками, которое использовалось в качестве дополнительного символа, указывающего на место чекана, на тетрадрахмах александровского типа, выпускавшихся в Кимах в 215-170 годах до н.э.

На более поздних выпусках 150-х гг. до н.э., этот же рисунок неизменно помещался на реверсе в дополнение к основному типу – идущей вправо лошади. В данном случае животное имело отношение к культу амазонки Ким.

В целом, связь с поклонением божеству, которое помещалось на лицевую сторону, безусловна в подавляющем большинстве тех случаев, когда изображения сосудов занимали лицевую сторону. Наиболее показательны в этом отношении рисунки канфаров – наиболее традиционной формы, использовавшейся в культовой практике для совершения возлияний в процессе ритуалов.

В некоторых случаях прослеживается определенная местная специфика. Например на позднеэллинистических монетах кикладского острова Анафы изображение Аполлона Эглетского на аверсе неизменно сочетается с изображением двуручного сосуда.

На афинских деньгах IV-II веков до н.э., наряду с прочими мотивами, присутствуют изображения сосуда «племохое», игравшего особую роль в последний день элевсинских мистерий.

Примечательно также использование в качестве постоянного элемента оборотной стороны тетрадрахм Нового стиля (II-I вв. до н.э.) изображения панафинейской амфоры, являвшейся одним из символов культа Афины.

Помимо возлияний различного рода жидкостей, возжигание благовоний было еще одной разновидностью религиозных жертвоприношения. На монетах Смирны начала II века до н.э. встречается уникальное изображение курильницы, весьма точно воспроизводящее все особенности этой разновидности керамики.

Изображения сосуда Pokalkantharos, являвшегося разновидностью позднеэллинистического канфара и игравшего особую роль в культе мертвых ученые находят на монетах Метимны, Наксоса, Мелоса, Ким, фессалийского острова Пепарета. Примечательно, что и в Херсонесе Таврическом на рубеже III-II веков до н.э. во время проведения религиозных фестивалей выпускались свинцовые тессеры, на которых среди прочих в качестве типа изображения фигурирует Pokalkantharos.

Несколько особняком в монетной типологии стоят изображения амфор для транспортировки различных продуктов. На деньгах Хиоса и Самоса подобные изображения использовались как в качестве основного мотива, так и в качестве дополнительного символа.

Воспроизведение подобных утилитарных сосудов на полисной монете определялось значительной ролью экспортной торговли в экономике этих городов-государств. В случае с Хиосом стоит вспомнить знаменитое хиосское вино, а Самос вывозил в амфорах оливковое масло (об этом недвусмысленно говорит изображение оливковой ветви рядом с сосудом). Изображения же амфор на хиосских монетах сопровождались виноградной гроздью. Как показывают блестящие исследования Г. Маттингли и В. Грейс, резчики монетных штемпелей в указанных центрах точно воспроизводили все особенности современной им керамической тары.

Изображения амфор на деньгах встречается и в Галлии. На золотых монетах арвернов, датируемых концом II – первой половиной I века до н.э., воспроизводятся типы массалиотских и грекоиталийских сосудов для вина. Наиболее примечательным является тот факт, что галльские резчики воспроизводили формы амфор, которые на момент чеканки монет вот уже в течение пятидесяти лет или даже столетия вышли из употребления. Пристрастие галлов к вину в античности было хорошо известно, напиток принадлежал к числу подарков, которыми обменивались племенные вожди и знать, считался символом богатства и процветания. Видимо, в этом контексте при воспроизведении амфор на монетах главным становилась не правдоподобность изображения, а его символический характер, отражавший важную роль вина.

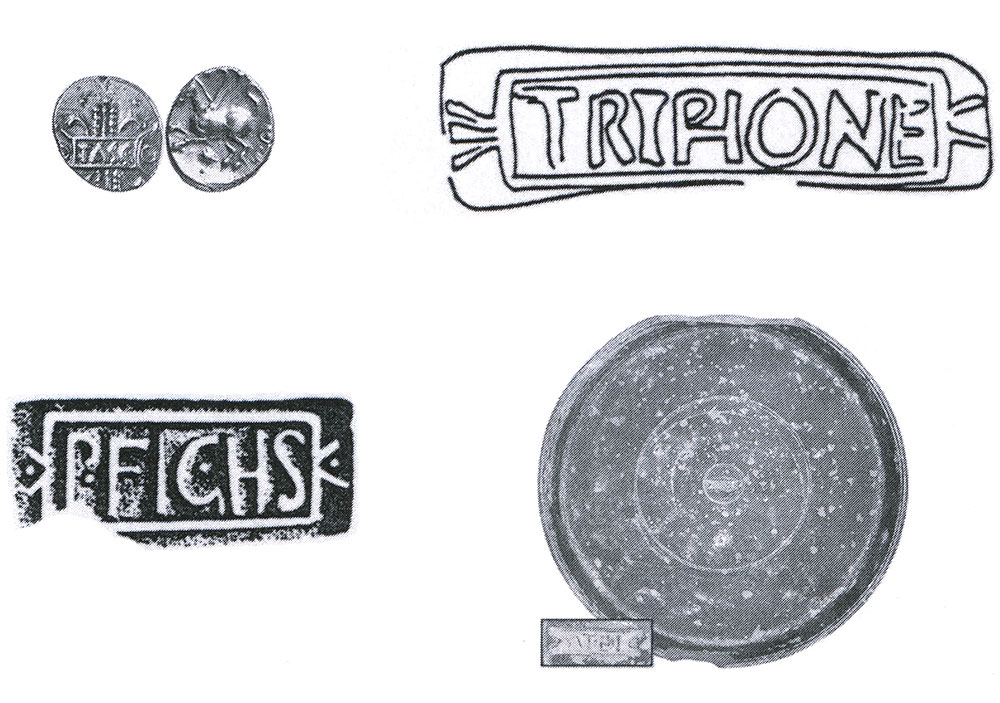

Серебряные деньги второй половины I века до н.э., выпускавшиеся кельтским племенем катувеллаунов в Британии, демонстрируют использование специфического дизайна на лицевой стороне. Имя правителя на них помещено в характерную таблетку, которая повторяет форму клейм римских гончаров, ставившихся на производимые ими амфоры и керамику.

Этот художественный прием неизвестен более ни в римской, ни в греческой нумизматике и является наиболее заметной местной инновацией. Его появление можно рассматривать как яркое отражение процесса романизации кельтского общества в Британии, который не сводился просто к повседневному использованию римской утвари, посуды, заимствованию римских монетных типов, но проявлялся также в творческой переработке римских художественных идей и образов.

*По материалам статьи С.А. Коваленко.

Источник

Древнегреческие монеты – широчайшая и старейшая группа в нумизматике. Группу древнегреческих монет обычно разделяют на следующие подгруппы:

- монеты собственно греческие: материка, островов, Малой Азии и греческих колоний на побережье Черного Моря;

- монеты Великой Греции, Сицилии, Карфагена и африканских колоний;

- монеты Сирии, Финикии, эллинистического Египта и Иудеи;

- «варварские» чеканки – Испании, Галлии и Британии, которые последовали сначала за греческими, а затем римскими монетами.

Классификация по периоду[править | править код]

Монета из Лидии, с характерным углублением; начало VI века до н. э. Классический пример первого типа художественного исполнения (см. ниже)

Период чеканки древнегреческих монет охватывает 1 000 лет с конца VIII века до н. э. до середины III века нашей эры. Они образуют три группы:

- архаическая чеканка;

- классическо-греческая чеканка;

- греческо-римская чеканка.

Монеты первой группы серебряные, электронные, очень редко золотые. Представляют собой толстые куски металла неправильной круглой формы, имеющие на лицевой стороне любое изображение, иногда сопровождаемое надписью, а на оборотной стороне – квадратное или прямоугольное, а иногда и другой формы, углубление (quadratum incusum).

Монеты второй группы изготовлялись из золота, электрона, серебра и бронзы, они гораздо тоньше предыдущих; лицевая сторона их обычно несколько выпуклая, оборотная – наоборот, несколько вогнутая. На лицевой стороне почти всегда помещена голова в довольно сильном рельефе. Поверхности все еще остаются неровными, шероховатыми и наблюдаются скосы.

Монеты третьей группы, за небольшим исключением, все бронзовые, очень плоские, тонкие и широкие, с портретом римского императора на лицевой стороне.

Другая классификация древнегреческих монет, основанная на политической жизни Греции, разбивает их на монеты:

- автономные;

- монеты римского периода.

Классификация по изображениям[править | править код]

Изображения, помещавшиеся на монетах, главной целью имели указать город или страну, которым они принадлежали. Руководящим мотивом при выборе изображений служило религиозное чувство; замена религиозных изображений другими считалось нечестивым. Первое время изображались не сами божества, а лишь предметы, принадлежащие известному культу; вероятно, человеческое лицо было очень тяжёлым для первых чеканщиков.

В зависимости от изображаемых фигур греческие монеты делятся на три класса:

- гражданской чеканки, а также царской без портретов правителей;

- царской чеканки с портретами;

- греческо-римской чеканки с головами императоров или без них.

Первый класс[править | править код]

Монеты первого класса имеют на лицевой стороне изображение, а на оборотной – сначала имели углубления, а потом тоже изображения. Последнее или не имеет прямого отношения к лицевой стороне, или же служит дополнением к ней. Голова или бюст располагались на лицевой стороне, а группа, фигура или другие предметы – на оборотной. Если на монете две головы, то голова, размещенная на аверсе, изображается несколько увеличенной. Если изображение дополняет другое, то на лицевой стороне может быть голова божества, а на реверсе – предметы, ему посвященные.

Типы этого класса могут быть сгруппированы следующим образом:

- изображение правителя с одной стороны и образ богини Афины на обратной;

- голова или фигура местного божества, например, Афины Паллады – на афинских монетах;

- священные предметы: животное, посвященное известному божеству, – сова, черепаха; растение – оливковая ветвь, например; оружие и орудие – палка Геркулеса, щипцы Гефеста;

- голова или фигура местного духа – речного бога, нимфы озера, ручья, водопада;

- голова или фигура чудовища – например, минотавра;

- удивительное существо: пегас, грифоны и т. п.;

- голова или фигура героя или основателя города – ойкиста: Одиссей, младший Аякс;

- предметы, принадлежащие героям, или животные, причастные к ним – например, Каледонский вепрь или его клык;

- изображения священных или любых других мест, с которыми связаны местные предания: лабиринт Минотавра в Кноссе.

- изображения, связанные с любым религиозным и общественным праздником – например, колесница, победившая на Олимпийских играх, изображение Диоскуров как покровителей конских богов и т. д.

Второй класс[править | править код]

Второй класс составляют монеты царской чеканки с изображениями правителя. Это изображение тоже признавалось священным, поскольку оно представляло лицо, причисленное к богам. Первое царское изображение – портрет Александра Македонского на монетах Лисимаха. Еще при жизни Александра его считали сыном Зевса – Амона, черты которого и придаются ему на монете.

Расположение портрета правителя на монетах быстро распространилось, весьма охотно принятое правителями государств, возникших на развалинах Македонской монархии (см. диадохи), а цари Египта и Сирии присвоили и себе титулы божеств. Александр уничтожил местные типы монет, принудив города своей великой монархии чеканить монету его типа, и позволил лишь на обратной стороне помещать небольшие местные символы.

Преемники Александра придерживались этого правила, поэтому монеты этого периода получают новый характер. На лицевой стороне – портрет царя, который редко уступает место божеству, изображение которого обычно помещается на оборотной стороне (например, на сирийских тетрадрахмах – Аполлон). На ней также помещаются и символы, которые служат для обозначения места чеканки монеты.

Третий класс[править | править код]

Греческо-римские монеты появляются по мере захвата Римом территорий греческих государств. Монеты почти все бронзовые и демонстрируют дальнейшее отход от религиозных типов первых монет. Допускаются изображения знаменитых лиц (Гомера, Геродота в частности), картинные изображения священного характера, иногда имеющие карикатурный оттенок, аллегорические фигуры. Подобные изображения заимствовались из произведений скульптуры и разных предметов, например архитектурных памятников. К этому типу греческо-римских монет относятся и колониальные, чеканенные в римских колониях и имеющие латинские надписи. За исключением языка надписей, они подобны греческим царским монетам.

Монета с изображением Александрийского маяка

Классификация по художественным типам[править | править код]

По художественным типам, по совершенству чеканки древнегреческие монеты можно разбить на четыре периода:

- к первому периоду относятся монеты до первой половины VI века до н. э. Монеты эти архаичные, в виде небольших слитков неправильной формы. Изображения очень немногочисленны; легенд или надписей нет.

- второй период охватывает один век, между 580 до н. э. и 460 до н. э., и показывает уже значительное совершенство в чеканке. Эмблемы становятся сложнее, появляются фигуры и головы богов, героев; углубление обратной стороны также заполняется изображениями и легендами. Прогресс этот очень заметен на монетах Древних Афин. Вместо прежнего горгонейона теперь находится Афина, хотя и довольно грубого вида, а на оборотной стороне – сова, сопровождаемая полумесяцем, оливковой ветвью и легендой АΘЕ (ναίων). В это время появляются и вогнутые монеты Великой Греции, с выпуклым изображением лицевой стороны и тем же, но вогнутым, на обратном. К концу периода появляются великолепные македонские монеты, не уступающие своим совершенством монетам следующего периода.

- третий период – время от 460 до н. э. до 336 до н. э. – апогей чеканки греческих монет. В это время впервые встречаются имена гравёров. Монеты Южной Италии и Сицилии демонстрируют ряд таких имен, тогда как в самой Греции и Малой Азии находим лишь имена Феодота на монетах Клазомен и Негаита на монетах Сидона, хотя, вероятно, сюда же относятся и некоторые отдельные буквы на монетах Сирии, Фессалии, Крита и т. д. Выполнение работ принадлежит Эвайнету и Кимону в Сиракузах и Феодота в Клазоменах. Первые два были современниками, хотя Эвайнет начал работать чуть раньше. Время их блестящей эпохи совпадает со временем тирании обоих Дионисиев – Старшего и Младшего – в Сиракузах, когда этим гравёрам поручено было изготовить большие серебряные монеты весом по 10 аттических драхм, названных «пентеконталитрамы», поскольку цена их соответствовала 50 фунтам меди. Монеты эти примечательны красотой Аретусы, чья голова помещена на аверсе. Отличительной особенностью этого периода является попытка помещать лицевые изображения анфас, а не в профиль. Нововведение это распространяется в 60-х годах четвертого века; появляются монеты Катании, Сиракуз, Метапонт, Фив и других греческих государств. Работе Феодота принадлежит замечательная монета Клазомен подобного типа[1].

Иллюстрация перехода к новой манере: серебряные оболы с Тасоса, оба 411-350 гг. до н. э.…

… с изображением сатира в профиль (слева) и на ¾ (справа)

- четвёртый и последний период начинается со временем Александра Великого. Хотя первые монеты имели высокую художественную ценность, но уже при преемниках Александра – диадохах – замечается постепенный упадок искусства, особенно на монетах Селевкидов и Птолемеев.

Вес монет[править | править код]

Вес древнегреческих монет был разным, но все они были только долями разных талантов:

- тяжёлого, иногда называемого ассирийским;

- лёгкого, или вавилонского, который составлял половину первого.

Таланты эти проникли в Грецию: тяжелый – морем, из прибрежных финикийских городов, а легкий – сушей. С тяжелого таланта образовались таланты Фоке, Финикии, Птолемаиду, Эгины; из легкого – таланты Персии, Эвбеи, Аттики, Коринфа, Родоса.

Надписи на монетах[править | править код]

Надписи на древнегреческих монетах традиционно разделяют на главные и второстепенные. На гражданской чеканке главные надписи состоят из названия народа в родительном падеже множественного числа, которому принадлежала монета. Например, AΘ HNAI ΩN – афинян. На царской чеканке помещается имя правителя или имя и титул (в родительном падеже единственного числа, например, ΛΕΞΑΝΔΡΟΥ или ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – нa монетах Александра Великого.

Второстепенные надписи относятся к второстепенным фигурам, изображенным на монетах. Например, АΘΛА – то есть награда; встречается на сиракузских декадрахмах и одновременно относится к изображенному на монете оружию. Иногда в качестве второстепенных надписей могли выступать имена магистратов или других властных чиновников, а на царских монетах – имена (иногда монограммы) городов и граверов, также даты чеканки. Часто надписи состоят из нескольких начальных букв названий городов, особенно в царской чеканке.

Распространение[править | править код]

Монеты некоторых государств иногда получали огромную популярность, а вместе с ней и повсеместный спрос. Такими, в частности, были афинские тетрадрахмы в течение V и 1-й половины IV вв. до н. э. Позже спросом пользовались родосские статеры, а из золотых монет – статеры Кизика. После этого, почти два века были в обращении исключительно тетрадрахмы Александра и золотые статеры Филиппа II. Такой усиленный спрос на монеты эмитировавшему их государству доставлял значительную выгоду, что, в свою очередь, заставляло другие государстве подражать ему в выпуске монет.

Такое подражание можно разделить на греческое и варварское. Первое было двух видов: либо копировали только изображение, размещая собственные легенды, либо копировали и надписи, добавляя лишь маленький собственный символ. Подражание это выполнялось чрезвычайно мастерски. Иногда заимствовали какое-то особенно удачное изображение, например голову Афродиты с коринфских монет, Афины – с афинских, Аретусы – из Сиракузского и т. д.

Варварские подражания были гораздо грубее. Зачастую они передавали только приблизительные очертания исходного изображения, совершенно не заботясь о сходстве. Поместив на монете надписи, мастера старались, чтобы те занимали такое же положение на монетном диске, совершенно пренебрегая их содержанием. Переносились лишь некоторые наиболее лёгкие буквы или просто подобие букв.

Монетные союзы[править | править код]

| Монетный союз[2] | Члены союза | Начало/конец совм. использования | Монеты союзов |

|---|---|---|---|

| Союз Кротона и Сибариса Союз Кротона и Пандосии | Кротон, Сибарис, Пандосия | н/д | Статер: одна сторона монеты чеканилась по типу первого союзника, другая – второго |

| Беотийский союз | Фивы, Галиарт, Орхомен, Танагра, другие города | VI в. до н. э. | Монеты на основе эгинской монетной стопы: лицевая сторона – беотийский щит, оборотная – вдавленный рисунок из четырех крестообразно расположенных треугольников |

| Милетский союз | Милет, Самос, Клазомены, Хиос, другие города Малой Азии | Первое десятилетие V в. до н. э. | Электовые статеры и гекты (милетская монетная стопа): лицевая сторона – эмблема города, оборотная – вдавленные квадраты |

| Монетный союз Фокеи и Митилены | Фокея, Митилена | V в. до н. э. | Электовая гекта (фокейская монетная стопа) |

| Делосский союз | Афины, другие города (более 200 членов) | Середина V в. до н. э. | Афинская тетрадрахма («сова»), кизикин |

| Союз малоазийских городов (Антиспартанский союз) | Фивы, Афины, города малоазийского побережья | После 394 г. до н. э. | Тридрахма (хиосская монетная стопа) или дидрахма (эгинская монетная стопа) с надписью ΣΥΝ (от др.-греч. συνμαχιχόν νόμισμα – союзная монета) |

| Этолийский союз | н/д | До 322 г. – 189 г. до н. э. | Аттическая (александровская) тетрадрахма с надписью Αιτωλών, означающей принадлежность союзу |

| Ахейский союз | Коринф, другие города (всего 43 города) | 279-146 гг. до н. э. | Коринфский статер, триобол (полудрахма) с монограммой союза (эгинская монетная стопа) |

| н/д | Пергам, Эфес, другие города Мисии, Ионии, Лидии и Фригии | I в. до н. э. | Кистофор (на ранних выпусках отчеканены буквы BAEY) |

| Союз Афин и Смирны | Афины, Смирна | Императорский период | Союзная монета: Афины представлены фигурой Афины, Смирна – крылатой Немезидой, держащей в руке узду |

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Древнегреческие монеты // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890-1907.

- Nummus // Реальный словарь классических древностей / авт.-сост. Ф. Любкер ; Под редакцией членов Общества классической филологии и педагогики Ф. Гельбке, Л. Георгиевского, Ф. Зелинского, В. Канского, М. Куторги и П. Никитина. – СПб., 1885.

- Зограф А.Н. Античные монеты / Материалы и исследования по археологии СССР. – Вып. 16. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1951.

- Фигейра Т.Дж. Спартанские железные деньги и идеология средств существования в архаической Лаконии // Античная древность и средние века. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. Вып. 32. С. 5-28.

- Grierson, Philip (1975), Numismatics, Oxford, Oxford University Press ISBN 0-19-885098-0

- , Barclay V. (1911), Historia Numorum; A Manual of Greek Numismatics, Oxford: Clarendon Press.

- Hill, George Francis (1906), Historical Greek Coins., London : Archibald Constable and Co.

- Jenkins, H.K. (1990), Ancient Greek Coins, Seaby, ISBN 1-85264-014-6

- Kayhan, Muharram & Konuk, Koray (2003), From Kroisos to Karia; Early Anatolian Coins from the Muharrem Kayhan Collection, ISBN 975-8070-61-4

- Kraay, Colin M. (1976), Archaic and Classical Greek Coins, New York: Sanford J. Durst, ISBN 0-915262-75-4.

- Melville Jones, John R., ‘A Dictionary of Ancient Greek Coins’, London, Seaby 1986, reprinted Spink 2004.

- Melville Jones, John R., Testimonia Numaria. Greek and Latin texts concerning Ancient Greek Coinage, 2 vols (1993 and 2007), London, Spink, 0-907-05-40-0 and 978-1-902040-81-3.

- Ramage, Andrew and Craddock, Paul (2000), King Croesus’ Gold; Excavations at Sardis and the History of Gold Refining, Trustees of the British Museum, ISBN 0-7141-0888-X.

- Rutter N. K, Burnett A. M., Crawford M. H., Johnston A. E.M., Jessop Price M (2001), Historia Numorum Italy, London: The British Museum Press, ISBN 0-7141-1801-X.

- Sayles, Wayne G., Ancient Coin Collecting., Iola, Wisconsin : Krause Publications, 2003.

- Sayles, Wayne G., Ancient Coin Collecting II: Numismatic Art of the Greek World”., Iola, Wisconsin : Krause Publications, 2007.

- Sear, David, «Greek Coins and Their Values: Volume 1», London: Spink.

- Sear, David, «Greek Coins and Their Values: Volume 2» London: Spink.

- Seltman, Charles (1933), Greek Coins, London: Methuen & Co., Ltd.

- Seltman, Charles, Masterpieces of Greek Coinage, Bruno Cassirer – Oxford, 1949.

- Thompson M., Mørkholm O., Kraay C. M. (eds): An Inventory of Greek Coin Hoards, (IGCH). New York, 1973 ISBN 978-0-89722-068-2

- Sylummorum Graecorum:

- American Numismatic Society: The Collection of the American Numismatic Society, New York

- Ward, John, Greek Coins and their Parent Cities., London : John Murray, 1902. (accompanied by a catalogue of the ‘s collection by Sir George Francis Hill)

Источник