Эмболия сосудов языка лягушки

Ангиоспастическая ишемия плавательной перепонки лапки лягушки

Обездвиженную лягушку помещают на специальную дощечку и растягивают плавательную перепонку задней лапки над треугольным отверстием. Установив препарат под микроскопом, наблюдают нормальную сосудистую сеть. Затем на плавательную перепонку наносят пипеткой каплю 0,01 % раствора адреналина и наблюдают за наступающими изменениями: сосуды суживаются, кровообращение в них замедляется, некоторые капилляры запустевают и становятся невидимыми, плавательная перепонка бледнеет. Ангиоспастическая ишемия, вызванная симпатикомиметическим действием адреналина, непродолжительна.

Артериальная миопаралитическая гиперемия на языке лягушки

Лягушку обездвиживают, фиксируют на дощечке головой к квадратному отверстию. Двумя булавками плотно фиксируют нижнюю челюсть лягушки с обеих сторон у углов рта к дощечке, поднимают верхнюю челюсть. Кончик языка осторожно захватывают пинцетом, извлекают язык и растягивают его над четырехугольным отверстием дощечки, фиксируя по краям булавками. Рассмотрев препарат под микроскопом, язык лягушки смазывают 0,1% раствором соляной кислоты. Наблюдают расширение сосудов, ускорение тока крови и увеличение видимой сосудистой сети.

Венозная гиперемия на языке лягушки

Опыт ставят на препарате языка лягушки. Для этого перевязывают обе вены, идущие по краям языка. Лигатуру накладывают сначала с одной стороны. При этом застоя не отмечается, поскольку по середине языка имеется крупный венозный анастомоз, обеспечивающий отток крови. При перевязке же вены с другой стороны языка развивается застойная гиперемия. При резко выраженном застое возможен диапедез эритроцитов.

Воспроизведение экспериментального инфаркта миокарда

Крысу наркотизируют и фиксируют за конечности к препаровальной дощечке. В кожу конечностей вводят игольчатые электроды и соединяют их с регистрирующим прибором. Делают разрез строго по середине грудной клетки, обнажают сердце и на переднюю поверхность левого желудочка наносят несколько кристаллов КСl.

Производят запись ЭКГ и наблюдают изменения, характерные для развития острого нарушения коронарного кровообращения.

Возникновение крупноочагового трансмурального инфаркта сопровождается регистрацией на ЭКГ так называемой монофазной кривой, на которой не удается строго разграничить двух положительных отклонений: зубцов R и Т, т. к. сегмент ST поднимается над изоэлектрической линией и сливается с зубцом Т.

Эти нарушения сопровождаются прогрессирующей брадикардией и аритмией. Затем наблюдается фибрилляция и остановка сердца.

Гемолитическое действие желчи

В две пробирки наливают по 0,5 мл крови и разбавляют ее физиологическим раствором в 10 раз. Затем в одну пробирку добавляют 2-3 капли желчи, другая служит контролем. Через несколько минут отмечают, что в опытной пробирке кровь становится лаковой – происходит гемолиз.

Дегрануляция тучных клеток капсулы слюнной железы при повреждении

Крысу наркотизируют, фиксируют за конечности на операционном столике на спине, голову закрепляют при помощи лигатуры, за верхние резцы. Делают срединный разрез на шее и отпрепаровывают подчелюстные железы. Под капсулу одной железы вводят 0,5 мл дистиллированной воды или 1% раствора соляной кислоты, под капсулу другой – 0,5 мл физиологического раствора (контроль). Через 1-2 мин отрезают кусочки отслоившихся капсул, помещают их на предметное стекло в 0,1% раствор нейтрального красного. Через 5 мин удаляют краситель, добавляют 1-2 капли физиологического раствора и накрывают препараты покровными стеклами. Рассматривают препараты под малым увеличением, находят тучные клетки, которые преимущественно располагаются около микрососудов. Обращают особое внимание на состояние тучных клеток – интактные или дегранулированные.

Изучаются под микроскопом мазки-отпечатки, полученные с краев раны в день вскрытия гнойной раны, а затем в динамике в течение недели. Мазки-отпечатки фиксируют в спирт- эфире, окрашивают по Романовскому, клетки зарисовывают.

В 1-е сутки после вскрытия гнойного очага все поле зрения занято нейтрофилами удовлетворительной сохранности. Фагоцитоз отсутствует, микрофлора расположена внеклеточно.

На 2-е сутки нейтрофилы находятся на различных стадиях дегенерации, характерными признаками которой являются вакуолизация, набухание или пикноз ядра, его гиперсегментация, появление в цитоплазме вакуолей, базофильных крупноточечных включений. Появляются макрофаги. Фагоцитоз не завершен, большое количество микробных клеток располагается внеклеточно, скоплениями.

К 3-му дню количество дегенерирующих нейтрофилов уменьшается. Большая часть из них находится в состоянии завершенного фагоцитоза. Почти во всех случаях обнаруживается микрофлора.

На 5-е сутки после операции в ране определяются немногочисленные нейтрофилы, в основном сохраненные. Микрофлора скудная, расположена, главным образом, внутриклеточно, но может отсутствовать полностью. Большое количество макрофагов.

Фибробласты неправильной формы, некоторые имеют веретеновидную форму, цитоплазма слабо окрашена, неравномерно распределена вокруг ядра, имеющего овальную форму.

На 6-й день после вскрытия флегмоны цитологическая картина существенно не меняется.

Клеточный состав варьирует в той или иной степени в зависимости от тяжести процесса и длительности заболевания.

Дифференциальная оценка эмиграции лейкоцитов в ротовую полость

Определение эмиграции лейкоцитов проводят у пациентов с нормальным состоянием тканей полости рта и различной патологией.

Для каждого исследования готовят 6 химических стаканчиков с 10 мл изотонического раствора хлористого натрия и 2 мерные пробирки с воронками для сбора промывных вод. Исследуемый производит 4 последовательных полоскания полости рта 10 мл раствора хлористого натрия, промывные воды отбрасывают. Затем, после 5 минутного перерыва производят 5-е ополаскивание, промывные воды которого собирают в пробирку № 1. Без перерыва производят 6-е ополаскивание, промывные воды собирают в пробирку № 2. Капли промывных вод из пробирок № 1 и № 2 помещают в камеру Фукс-Розенталя и подсчитывают под малым увеличением в поле зрения количество лейкоцитов во всей сетке камеры.

Жировая эмболия сосудов брыжейки лягушки

Обездвиженную лягушку помещают на препаровальную дощечку. Вскрывают грудную полость: складку кожи над грудной костью захватывают пинцетом и срезают ножницами в виде треугольного лоскута, приподнимают мечевидный отросток, удаляют грудину и перерезают ключицы. Осторожно снимают перикард и обнажают сердце.

Затем готовят препарат брыжейки: ножницами делают разрез передней брюшной стенки сбоку справа, соответственно месту расположения круглого отверстия на дощечке. Пинцетом осторожно захватывают петлю тонкого кишечника и растягивают над круглым отверстием дощечки, укрепив булавками. Препарат помещают под микроскоп и под малым увеличением наблюдают нормальный кровоток.

В полость желудочка сердца медленно вводят 1-1,5 мл взвеси вазелинового масла в физиологическом растворе. Под микроскопом наблюдают за появлением и движением по сосудам брыжейки жировых эмболов, которые местами полностью закупоривают сосуды .

Изменение реактивности сосудов к вазоактивным веществам в зоне воспаления

У обездвиженной лягушки растягивают плавательную перепонку задней лапки над треугольным отверстием дощечки. Лапку фиксируют булавками и под малым увеличением наблюдают кровоток в сосудах. Затем на плавательную перепонку наносят каплю 0,1% раствора адреналина и отмечают сужение сосудов. Перепонку отмывают и после восстановления кровотока наносят на нее 5% р-р HCl. Через 20-30 сек кислоту смывают и вновь действуют на перепонку адреналином. Отмечают отсутствие эффекта адреналина на сосуды в зоне воспаления.

Изучение мазков периферической крови больных лейкозами

Мазки периферической крови больных острыми лейкозами, хроническими миело- и лимфолейкозами, окрашенные по Романовскому, изучают под микроскопом с иммерсионной системой.

Обращают внимание, что при остром лейкозе в периферической крови содержится значительное количество бластных клеток, почти полностью отсутствуют созревающие и дифференцированные формы.

При хроническом лимфолейкозе в мазках крови преобладают зрелые лимфоциты, переходные формы, встречаются единичные бластные клетки; можно обнаружить типичные клетки лимфолиза – клетки Боткина-Гумпрехта.

При хроническом миелолейкозе в мазках периферической крови присутствуют все морфологически дифференцированные клетки гранулоцитарного ряда, однако преобладают зрелые формы. Часто отмечается увеличение числа эозинофилов и базофилов.

Соседние файлы в папке PF

- #

- #

- #

Источник

Ангиоспастическая ишемия плавательной перепонки лапки лягушки

Обездвиженную лягушку помещают на специальную дощечку и растягивают плавательную перепонку задней лапки над треугольным отверстием. Установив препарат под микроскопом, наблюдают нормальную сосудистую сеть. Затем на плавательную перепонку наносят пипеткой каплю 0,01 % раствора адреналина и наблюдают за наступающими изменениями: сосуды суживаются, кровообращение в них замедляется, некоторые капилляры запустевают и становятся невидимыми, плавательная перепонка бледнеет. Ангиоспастическая ишемия, вызванная симпатикомиметическим действием адреналина, непродолжительна.

Артериальная миопаралитическая гиперемия на языке лягушки

Лягушку обездвиживают, фиксируют на дощечке головой к квадратному отверстию. Двумя булавками плотно фиксируют нижнюю челюсть лягушки с обеих сторон у углов рта к дощечке, поднимают верхнюю челюсть. Кончик языка осторожно захватывают пинцетом, извлекают язык и растягивают его над четырехугольным отверстием дощечки, фиксируя по краям булавками.Рассмотрев препарат под микроскопом, язык лягушки смазывают 0,1% раствором соляной кислоты. Наблюдают расширение сосудов, ускорение тока крови и увеличение видимой сосудистой сети.

Венозная гиперемия на языке лягушки

Опыт ставят на препарате языка лягушки. Для этого перевязывают обе вены, идущие по краям языка. Лигатуру накладывают сначала с одной стороны. При этом застоя не отмечается, поскольку по середине языка имеется крупный венозный анастомоз, обеспечивающий отток крови. При перевязке же вены с другой стороны языка развивается застойная гиперемия. При резко выраженном застое возможен диапедез эритроцитов.

Воспроизведение экспериментального инфаркта миокарда

Крысу наркотизируют и фиксируют за конечности к препаровальной дощечке. В кожу конечностей вводят игольчатые электроды и соединяют их с регистрирующим прибором. Делают разрез строго по середине грудной клетки, обнажают сердце и на переднюю поверхность левого желудочка наносят несколько кристаллов КСl.

Производят запись ЭКГ и наблюдают изменения, характерные для развития острого нарушения коронарного кровообращения.

Возникновение крупноочагового трансмурального инфаркта сопровождается регистрацией на ЭКГ так называемой монофазной кривой, на которой не удается строго разграничить двух положительных отклонений: зубцов Rи Т, т. к. сегментSTподнимается над изоэлектрической линией и сливается с зубцом Т.

Эти нарушения сопровождаются прогрессирующей брадикардией и аритмией. Затем наблюдается фибрилляция и остановка сердца.

Гемолитическое действие желчи

В две пробирки наливают по 0,5 мл крови и разбавляют ее физиологическим раствором в 10 раз. Затем в одну пробирку добавляют 2-3 капли желчи, другая служит контролем. Через несколько минут отмечают, что в опытной пробирке кровь становится лаковой – происходит гемолиз.

Дегрануляция тучных клеток капсулы слюнной железы при повреждении

Крысу наркотизируют, фиксируют за конечности на операционном столике на спине, голову закрепляют при помощи лигатуры, за верхние резцы. Делают срединный разрез на шее и отпрепаровывают подчелюстные железы. Под капсулу одной железы вводят 0,5 мл дистиллированной воды или 1% раствора соляной кислоты, под капсулу другой – 0,5 мл физиологического раствора (контроль). Через 1-2 мин отрезают кусочки отслоившихся капсул, помещают их на предметное стекло в 0,1% раствор нейтрального красного. Через 5 мин удаляют краситель, добавляют 1-2 капли физиологического раствора и накрывают препараты покровными стеклами. Рассматривают препараты под малым увеличением, находят тучные клетки, которые преимущественно располагаются около микрососудов. Обращают особое внимание на состояние тучных клеток – интактные или дегранулированные.

Изучаются под микроскопом мазки-отпечатки, полученные с краев раны в день вскрытия гнойной раны, а затем в динамике в течение недели. Мазки-отпечатки фиксируют в спирт- эфире, окрашивают по Романовскому, клетки зарисовывают.

В 1-е сутки после вскрытия гнойного очага все поле зрения занято нейтрофилами удовлетворительной сохранности. Фагоцитоз отсутствует, микрофлора расположена внеклеточно.

На 2-е сутки нейтрофилы находятся на различных стадиях дегенерации, характерными признаками которой являются вакуолизация, набухание или пикноз ядра, его гиперсегментация, появление в цитоплазме вакуолей, базофильных крупноточечных включений. Появляются макрофаги. Фагоцитоз не завершен, большое количество микробных клеток располагается внеклеточно, скоплениями.

К 3-му дню количество дегенерирующих нейтрофилов уменьшается. Большая часть из них находится в состоянии завершенного фагоцитоза. Почти во всех случаях обнаруживается микрофлора.

На 5-е сутки после операции в ране определяются немногочисленные нейтрофилы, в основном сохраненные. Микрофлора скудная, расположена, главным образом, внутриклеточно, но может отсутствовать полностью. Большое количество макрофагов.

Фибробласты неправильной формы, некоторые имеют веретеновидную форму, цитоплазма слабо окрашена, неравномерно распределена вокруг ядра, имеющего овальную форму.

На 6-й день после вскрытия флегмоны цитологическая картина существенно не меняется.

Клеточный состав варьирует в той или иной степени в зависимости от тяжести процесса и длительности заболевания.

Дифференциальная оценка эмиграции лейкоцитов в ротовую полость

Определение эмиграции лейкоцитов проводят у пациентов с нормальным состоянием тканей полости рта и различной патологией.

Для каждого исследования готовят 6 химических стаканчиков с 10 мл изотонического раствора хлористого натрия и 2 мерные пробирки с воронками для сбора промывных вод. Исследуемый производит 4 последовательных полоскания полости рта 10 мл раствора хлористого натрия, промывные воды отбрасывают. Затем, после 5 минутного перерыва производят 5-е ополаскивание, промывные воды которого собирают в пробирку № 1. Без перерыва производят 6-е ополаскивание, промывные воды собирают в пробирку № 2. Капли промывных вод из пробирок № 1 и № 2 помещают в камеру Фукс-Розенталя и подсчитывают под малым увеличением в поле зрения количество лейкоцитов во всей сетке камеры.

Жировая эмболия сосудов брыжейки лягушки

Обездвиженную лягушку помещают на препаровальную дощечку. Вскрывают грудную полость: складку кожи над грудной костью захватывают пинцетом и срезают ножницами в виде треугольного лоскута, приподнимают мечевидный отросток, удаляют грудину и перерезают ключицы. Осторожно снимают перикард и обнажают сердце.

Затем готовят препарат брыжейки: ножницами делают разрез передней брюшной стенки сбоку справа, соответственно месту расположения круглого отверстия на дощечке. Пинцетом осторожно захватывают петлю тонкого кишечника и растягивают над круглым отверстием дощечки, укрепив булавками. Препарат помещают под микроскоп и под малым увеличением наблюдают нормальный кровоток.

В полость желудочка сердца медленно вводят 1-1,5 мл взвеси вазелинового масла в физиологическом растворе.Под микроскопом наблюдают за появлением и движением по сосудам брыжейки жировых эмболов, которые местами полностью закупоривают сосуды .

Изменение реактивности сосудов к вазоактивным веществам в зоне воспаления

У обездвиженной лягушки растягивают плавательную перепонку задней лапки над треугольным отверстием дощечки. Лапку фиксируют булавками и под малым увеличением наблюдают кровоток в сосудах. Затем на плавательную перепонку наносят каплю 0,1% раствора адреналина и отмечают сужение сосудов. Перепонку отмывают и после восстановления кровотока наносят на нее 5% р-р HCl. Через 20-30 сек кислоту смывают и вновь действуют на перепонку адреналином. Отмечают отсутствие эффекта адреналина на сосуды в зоне воспаления.

Изучение мазков периферической крови больных лейкозами

Мазки периферической крови больных острыми лейкозами, хроническими миело- и лимфолейкозами, окрашенные по Романовскому, изучают под микроскопом с иммерсионной системой.

Обращают внимание, что при остром лейкозе в периферической крови содержится значительное количество бластных клеток, почти полностью отсутствуют созревающие и дифференцированные формы.

При хроническом лимфолейкозе в мазках крови преобладают зрелые лимфоциты, переходные формы, встречаются единичные бластные клетки; можно обнаружить типичные клетки лимфолиза – клетки Боткина-Гумпрехта.

При хроническом миелолейкозе в мазках периферической крови присутствуют все морфологически дифференцированные клетки гранулоцитарного ряда, однако преобладают зрелые формы. Часто отмечается увеличение числа эозинофилов и базофилов.

Соседние файлы в предмете Патологическая физиология

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

при контакте в кровотоке прилипают друг к другу, образуя агрегаты; лейкоциты прилипают к

эндотелию микрососудов; меняется характер ламинарного кровотока, возникают вихревые движения, замедляется кровоток. Нормальный сплошной гомогенный кровоток сменяется прерывистым» зернистым, что обусловлено наличием агрегатов, разделенных светлыми промежутками плазмы. Затрудняется перфузия крови через микрососуды, увеличивается вязкость крови, происходит закупорка терминальных артериол и капилляров.

В механизме формирования сладжа большую роль играют следующие факторы;(Т) изменение белкового состава крови (в частности, уменьшение содержания альбуминов), существенные сдвиги в соотношении высоко- и низкомолекулярных белков в сторону увеличения высокомолекулярных; (2) образование связи положительно заряженных макромолекул с отрицательно заряженными эритроцитами, адсорбция белковых преципитатов на поверхности эритроцитов, снижение отрицательного заряда мембран эритроцитов^ уменьшение скорости кровотока;^) повышение вязкости крови.

Различают несколько типов сладжа в зависимости от структурных особенностей агрегатов.

Классический тип – характеризуется сравнительно крупными агрегатами с плотной упаков-кой эритроцитов и неровными очертаниями контуров; развивается при препятствии движению крови в сосуде (лигатура и др.) и многих патологических состояниях.

Декстрановый тип – агрегаты округлых очертаний различной величины, плотной упаковки; в агрегатах имеются свободные полости; возникает при введении в кровь высокомолекулярных препаратов декстрана.

Аморфный тип -характеризуется образованием большого количества мелких агрегатов, похожих на гранулы; развивается при введении в кровь этилового спирта, АДФ, АТФ, тромбина, серотонина и др.

При сладже крупные агрегаты в зависимости от степени их уплотнения могут двигаться по сосудам и вызывать эмболию сосудов меньшего диаметра.

Цель занятия: наблюдать в эксперименте наиболее часто встречающиеся на практике на! периферического кровообращения.

Опыт 1. Артериальная нейропаралитическая гиперемия на лапке лягушки

За 10 мин. до начала опыта лягушке в спинной лимфатический мешок вводят 3-4 мл физиологического раствора. Делают продольный разрез кожи по задней поверхности бедра лапки лягушки, тупым путем при помощи пинцета и препаровальной иглы раздвигают мышцы и обнажают сосудисто-нервный пучок (бедренная артерия, вена и седалищный нерв), выделяют седалищный нерв и перерезают его. Через несколько минут развивается артериальная нейропаралитическая гиперемия в сосудах конечности, что объясняется выключением содержащихся в седалищном нерве симпатических волокон.

Держа лягушку вертикально, быстро отрезают ножницами на одинаковом уровне пальцы обеих конечностей и подставляют под каждый листок фильтровальную бумагу. Замечают время и проводят подсчет капель крови. Из лапки с перерезанным нервом за 1 мин. вытекает 5 – 6 и более капель; из неповрежденной -1-2 капли или кровотечения не наблюдается из-за рефлекторного спазма сосудов.

Опыт 2. Артериальная нейротоническая гиперемия на языке лягушки

Лягушку обездвиживают разрушением препаровальной иглой спинного мозга, фиксируют на специальной дощечке брюшком вниз, головой к квадратному отверстию. Двумя булавками плотно фиксируют нижнюю челюсть лягушки с обеих сторон у углов рта к дощечке, а головкой третьей булавки, вколотой наискось, поднимают верхнюю челюсть (рот лягушки во время наблюдения должен быть открытым). Кончик языка осторожно захватывают пинцетом, извлекают язык и растягивают его над четырехугольным отверстием дощечки, фиксируя по краям булавками. При этом язык не следует перекручивать и сильно растягивать, он должен находиться в одной плоскости с нижней челюстью. В таком виде препарат рассматривают невооруженным глазом и отмечают

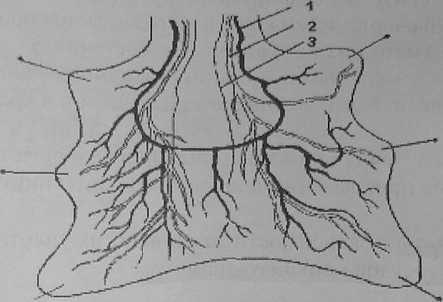

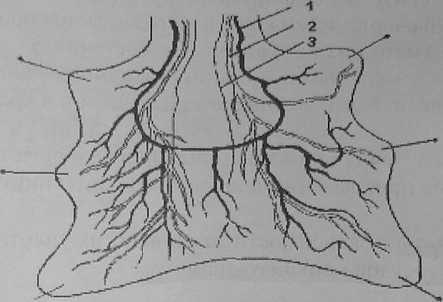

проходящие по краям сосуды и анастомозы между ними (рис. 4). Затем препарат помещают на предметный столик так, чтобы квадратное отверстие дощечки с растянутым над ним языком приходилось над осветителем микроскопа. Наблюдают сосудистую сеть (артерии, капилляры, вены) и картину нормального кровообращения на языке при малом увеличении (об. X 8); препарат годен it работе лишь в том случае, если имеет место оживленный кровоток. В крупных сосудах ясно выражен осевой слой, в котором сплошной массой движутся форменные элементы, и периферический, свободный от форменных элементов. В артериях кровь движется из больших сосудов и растекается в меньшие; в венах – наоборот, из мелких сосудов кровь течет в более крупные. Самые тонкие сосуды являются капиллярами. Рассмотрев препарат под микроскопом, выбирают место с небольшим количеством сосудов и зарисовывают его (особое внимание обращают на расположение сосудистой сети и на скорость кровотока). Подняв тубус микроскопа, не снимая и не сдвигая препарата, слегка протирают язык лягушки марлевым тампончиком, смоченным в физиологическом растворе, и наблюдают картину артериальной гиперемии.

Рис. 4.

Кровоснабжение языка лягушки 1 – вена, 2 – артерия, 3 – нерв [4]

Опыт 3. Артериальная миопаралитическая гиперемия на языке лягушки

Препарат языка лягушки готовят также как в опыте 2.

Рассмотрев препарат под микроскопом, язык лягушки смазывают 0,1% раствором соляной кислоты. Наблюдают расширение сосудов, ускорение тока крови и увеличение видимой сосудистой сети. Зарисовывают картину артериальной гиперемии.

Опыт 4. Венозная гиперемия на языке лягушки

Опыт ставят на препарате языка лягушки, приготовленном для опыта 2. После того, как кровообращение возвратится к исходному (для этого язык лягушки слегка смачивают физиологическим раствором), перевязывают обе вены, идущие по краям языка. Для этого край языка (у его основания) оттягивают пинцетом в сторону, от артерии латерально отделяется вена; тонкой хирургической иглой под вены подводят лигатуры. Лигатуру накладывают сначала с одной стороны. При этом застоя не отмечается, поскольку по середине языка имеется крупный венозный анастомоз, обеспечивающий отток крови. При перевязке же вены с другой стороны языка развивается застойная гиперемия, видимая даже невооруженным глазом. Наблюдают под микроскопом, как кровь по артериям продолжает поступать в капилляры и вены, которые сильно расширяются и принимают извилистый вид. По истечении некоторого времени расширенные вены уже не вмещают кровь, поступающую из артерий; скорость тока крови в сосудах сильно замедляется; во время систолы кровь по артериям поступает вперед, во время диастолы – обратно. Это явление называется маятникообразным движением крови. Язык становится синюшным вследствие переполнения сосудов венозной кровью, отечным, что обусловлено усиленной транссудацией жидкой части крови в результате повышения гидродинамического давления и проницаемости стенок сосудов. При резко выраженном застое возможен диапедез эритроцитов.

Зарисовывают картину венозной гиперемии языка лягушки.

Опыт 5. Венозная гиперемия па ухе кролика

За 24 часа до занятия в ушную раковину кролика вставляют пробку с бороздкой на боковой стороне так, чтобы центральная артерия уха соответствовала вырезке на пробке. Затем ухо не очень туго перевязывают у основания; кровь будет свободно поступать в артериальные сосуды ушной раковины, отток крови будет затруднен, т. к. вены сдавлены. Развивается картина венозной гиперемии: вейы расширены, ухо цианотично, холодное на ощупь, развивается отек, возможны кровоизлияния.

Зарисовывают венозную гиперемию уха кролика.

Занятие 2. ИШЕМИЯ, ЭМБОЛИЯ, СЛАДЖ

Опыт 1. Ангноспастическая ишемия плавательной перепонки лапки лягушки

Обездвиженную путем разрушения спинного мозга лягушку помещают на специальную дощечку и растягивают плавательную перепонку задней лапки над треугольным отверстием. Установив препарат под микроскопом (об. X 8), наблюдают нормальную сосудистую сеть и зарисовывают ее. Затем на плавательную перепонку наносят пипеткой каплю 0,01% раствора адреналина и наблюдают за наступающими изменениями: сосуды суживаются, кровообращение в них замедляется, некоторые капилляры запустевают и становятся невидимыми, плавательная перепонка бледнеет. Ангиоспастическая ишемия, вызванная симпатикомиметическим действи

ем адреналина, непродолжительна.

Зарисовывают картину ишемии плавательной перепонки.

Опыт 2. Компрессионная ишемия на ухе кролика

В ушную раковину кролика (лучше белой масти) вставляют и ввязывают пробку с двумя бороздками на боковой поверхности так, чтобы они соответствовали краевым венам уха. Сдавление центральной артерии уха приводит к развитию ишемии: ухо бледнеет, сосуды суживаются, мелкие сосуды исчезают, температура понижается. Зарисовывают ишемию уха кролика.

Опыт 3. Жировая эмболия сосудов брыжейки лягушки

Обездвиженную путем разрушения спинного мозга лягушку помещают на препаровальную дощечку. Вскрывают грудную полость: складку кожи над грудной костью захватывают пинцетом и срезают ножницами в виде треугольного лоскута, приподнимают мечевидный отросток, удаляют грудину и перерезают ключицы. Осторожно снимают перикард и обнажают сердце.

Затем готовят препарат брыжейки. Для этого ножницами делают разрез передней брюшной стенки сбоку справа, соответственно месту расположения круглого отверстия на дощечке. Пинцетом осторожно захватывают петлю тонкого кишечника и растягивают над круглым отверстием дощечки, укрепив булавками (булавки следует вкалывать в стенку кишечника). Препарат помещают под микроскоп и под малым увеличением (об. X 8) наблюдают нормальный кровоток.

Опыт 4. Экспериментальное воспроизведение аморфного типа сладжа

Обездвиженную лягушку помещают на препаровальную дощечку, вскрывают грудную полость и обнажают сердце. Вскрывают брюшную полость и готовят препарат брыжейки тонкого кишечника. Под малым увеличением микроскопа наблюдают картину нормального кровотока. Обращают внимание на структуру кровотока – наличие плазматического слоя вдоль стенок артерии, равномерное распределение эритроцитов (осевой ток) в артериях и венах, непрерывный ток в капиллярах.

Соседние файлы в предмете Патологическая физиология

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник