Эпителий выстилающий сосуды железистый

Строение и структурные особенности

Рассматривая железистый эпителий под микроскопом, можно увидеть, что образован он особыми секреторными клетками — гландулоцитами. Их местонахождение — на поверхности базальной мембраны. Форма постоянно изменяется и зависит от соответствующей фазы секреции. В цитоплазме хорошо просматривается эндоплазматическая сеть гранулярного типа, если происходит выработка белкового секрета, и цитоплазматическая сеть агранулярного типа, если вырабатывается комплекс небелковых соединений (стероиды, углеводы, липиды).

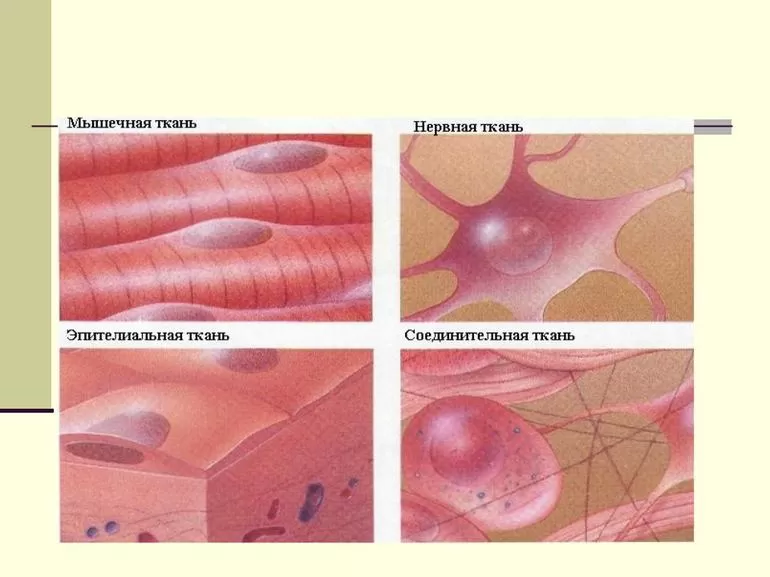

Эпителиальная ткань покрывает тело на поверхности, а также образуется внутри полости тела и практически всех внутренних органов. Она формирует большое количество желез, функционирующих в организме.

Существуют характерные особенности, которые свойственны для всех видов железистого эпителия:

- он представляет собой пласт, образованный многочисленными клетками: благодаря этому он надежно защищает находящиеся под ним ткани от опасного внешнего воздействия и повреждения, а также обеспечивает обменные процессы между внутренней и внешней средой;

- нарушение целостности клеточного пласта может привести к проникновению инфекции и дальнейшему воспалительному процессу;

- располагается на ткани соединительного типа: из нее же поступает комплекс питательных веществ;

- быстро восстанавливается;

- в минимальных количествах содержит межклеточное вещество (или оно отсутствует вовсе).

Для эпителиальных клеток характерна полярность. Это означает, что для клеток, расположенных ближе по отношению к базальной мембране, характерно одно строение, а для противоположной части (апикальные) — другое. При этом в каждой из частей находятся различные компоненты.

Процесс образования эпителиальной ткани — это плотное соединение клеток-эпителиоцитов. Существует несколько видов эпителия. Например, кожный образуется из эктодермы и располагается в ротовой полости, на роговице и в пищеводе. Кишечный вид формируется из эндодермы, расположен в толстой кишке и желудке (экзокриноциты).

Вентральная мезодерма образует целомический тип эпителия: он выстилает серозные оболочки. Из нервной трубки образуется эпендимоглиальный тип, который расположены в головном мозге. В кровеносных и лимфоузлах находится ангиодермальная ткань, а в почечных канальцах, соответственно, почечный.

Составляющие компоненты и виды ткани

Важнейшими структурными элементами эпителиальной ткани считаются эпителиоциты. Они находятся в соответствующих пластах и между собой плотно соединены межклеточными контактами: плотными или простыми, десмосомами или нексусами (щелеобразными).

К поверхности базальной мембраны, толщина которой составляет не более 1 мкм, клетки крепятся полудесмосом. Согласно принятой классификации, выделяют 3 основных вида эпителиальной ткани:

- поверхностная — имеет наиболее плотную структуру, так как является барьером от внешнего воздействия на организм;

- железистая — в ней протоки являются экзогенными, то есть выходят наружу (например, потовые железы, слезные, сальные, млечные);

- секреторная — реагирует на раздражающие факторы, как химические, так и механические, и передает соответствующий сигнал организму.

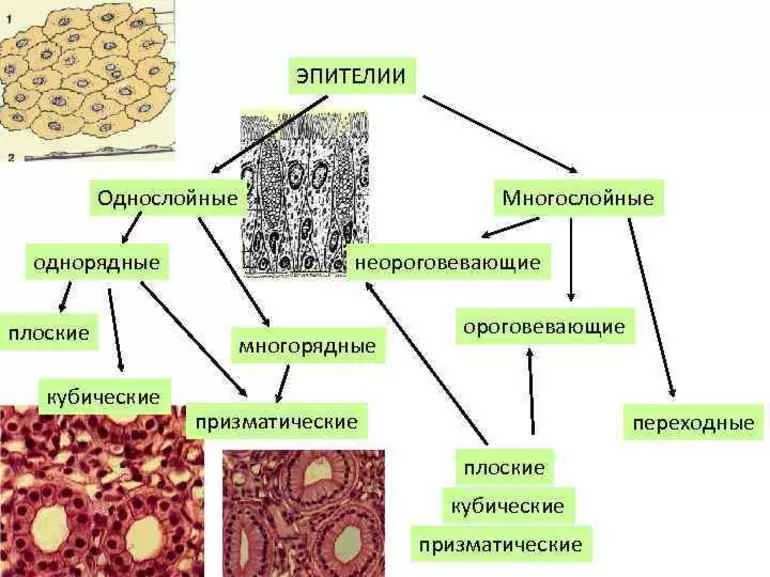

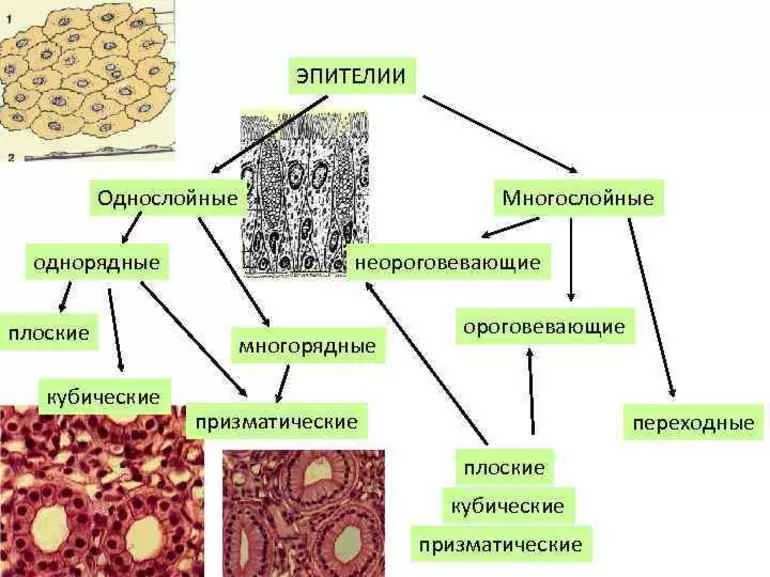

Разновидности эпителия формируют сложную систему, которая представлена однослойным и многослойным видами. В однослойном клетки располагаются только одним рядом и находятся в непосредственном контакте с базальной мембраной. Для многослойного характерно расположение клеток в несколько слоев, поэтому с мембраной контактируют только самые глубокие части.

Кроме того, в зависимости от особенностей строения, железистый эпителий бывает одноклеточным и многоклеточным. По способу отведения секреции выделяют экзокринные (с открытым выводным протоком) и эндокринные железы (без каналов, с выделением гормонов в лимфоток и кровь).

В экзокринных железах имеются концевые (секреторные) отделы, которые приобретают форму альвеол, трубочек. Если протоки открыты только в один конец, то железа называется простой, неразветвленной. При наличии нескольких концевых частей — разветвленная простая. Если основной выводящий канал имеет отходящие канальцы, речь идет о сложной железе.

Секреторный цикл всех клеток железистого эпителия проходит в несколько фаз:

- впитывание первоначальных продуктов, необходимых для образования секрета;

- накопление и выработка секреции;

- выделение;

- процесс восстановления клетки.

При этом известно несколько способов наружного выведения веществ. Мерокринный протекает с сохранением структуры, при апокриновом происходит частичное разрушение. Голокриновый способ влечет за собой полное исчезновение целостности с дельнейшей регенерацией.

Морфологическая классификация

Согласно общепринятому делению покровных тканей, выделяется несколько типов эпителия. Каждый из них обладает набором индивидуальных характеристик, имеет особое строение и выполняет свойственные ему функции.

В морфологической классификации принято разделять однослойный и многослойный эпителий. В первом случае он состоит из одинаковых по размеру и форме клеток и считается однорядным. Однако, если его структура образована различными по виду клетками. Он является многорядным. В однорядном эпителии выделяют следующие клеточные структуры:

- кубическую;

- плоскоклеточную;

- призматическую.

Для многослойного эпителия характерно деление на несколько типов: плоский ороговевающий, неороговевающий и переходный. Первый выстилает поверхность кожи на теле человека и называется эпидермисом. По мере развития клетки здесь преобразуются в роговые чешуйки и остаются на поверхности. Постепенно они отшелушиваются, уступая место более молодым клеткам.

Неороговевающий эпителиальный слой находится на роговице слизистой ротовой полости, в пищеводе. Для структуры характерно многослойное расположение и трубчатая форма клеток.

Наиболее глубокий — базальный слой, состоящий из базальных клеток. В этой части от мембраны отходят длинные цервикальные каналы, которые проникают в дерму. Это обеспечивает прочную связь с нижерасположенными тканями. Именно здесь находятся стволовые клетки и меланоциты, в большом количестве содержатся гранулы меланина.

Переходный многослойный эпителий назван так из-за того, что может изменять структуру. Он является покровным в следующих органах:

- почечные лоханки;

- оболочка мочеточников;

- другие мочевыводящие органы.

Главной характеристикой этих клеток является кубическая форма и более крупный размер. Состояние меняется в связи с изменением объема мембраны, но при этом сохраняется соединение с ней клеточных канальцев.

Мазок на цитологию

В связи с непосредственными осуществляемыми функциями железистый эпителий нередко обнаруживается при взятии мазка на гистологию. Чаще всего он встречается при обследованиях влагалища, уретры, цервикального канала и носовой полости.

С жалобами к врачу обращаются представители обоих полов, рассказывая о проблемах с мочеиспусканием и связанными с этим болезненными ощущениями. Появление метаплазированного эпителия в анализе у женщин говорит о явном патологическом нарушении, спровоцированном эндокринными или гормональными факторами. Причинами также могут быть цервицит (воспаление шейки матки), кольпит, эрозия, а также дисплазия.

У мужчин исследования могут показать хронический воспалительный процесс в мочеиспускательном канале или в отдельных случаях лейкоплакию уретры. Эпителий в мазках из носовой полости говорит о протекающем воспалении.

Определена общепринятая допустимая норма эпителиальных клеток в мазках в ходе цитологии:

- у представителей сильного пола — до 10 единиц;

- у женщин — не более 15, в зависимости от фазы месячного цикла;

- у беременных пациенток — до 10.

Результаты анализов должны быть проверены и уточнены последующей биопсией. Это необходимо, чтобы исключить вероятное развитие онкологических заболеваний. Специального препарата для уменьшения повышенной нормы эпителия в мазках не существует. Лечение предполагает непосредственно устранение первопричины, например, гинекологические свечи, антибиотики, для носовой полости — противовоспалительные и противоаллергические средства.

Источник

Эпителиальная ткань (textus epithelialis) покрывает поверхность тела и выстилает слизистые оболочки, отделяя организм от внешней среды (покровный эпителий). Из эпителиальной ткани образованы железы (железистый эпителий). Кроме того, выделяют сенсорный эпителий, клетки которого изменены для восприятия специфических раздражений в органах слуха, равновесия и вкуса.

Классификация эпителиальной ткани. В зависимости от положения относительно базальной мембраны покровный эпителий подразделяют на однослойный и многослойный. Все клетки однослойного эпителия лежат на базальной мембране. Клетки многослойного эпителия образуют несколько слоев, и только клетки нижнего (глубокого) слоя лежат на базальной мембране. Однослойный эпителий в свою очередь подразделяется на однорядный, или изоморфный (плоский, кубический, призматический), и многорядный (псевдомногослойный). Ядра всех клеток однорядного эпителия расположены на одном уровне, и все клетки имеют одинаковую высоту.

В зависимости от формы клеток и их способности к ороговению различают многослойный ороговевающий (плоский), многослойный неороговевающий (плоский, кубический и призматический) и переходный эпителий.

Все эпителиальные клетки имеют общие структурные особенности. Эпителиоциты полярны, их апикальная часть отличается от базальной. Эпителиоциты покровного эпителия образуют пласты, которые располагаются на базальной мембране и лишены кровеносных сосудов. В эпителиальных клетках имеются все органеллы общего назначения. Их развитие, строение связаны с функцией эпителиальных клеток. Так, клетки, секретирующие белок, богаты элементами зернистой эндоплазматической сети; клетки, продуцирующие стероиды, – элементами незернистой эндоплазматической сети. Всасывающие клетки имеют множество микроворсинок, а эпителиоциты, покрывающие слизистую оболочку дыхательных путей, снабжены ресничками.

Покровный эпителии выполняет барьерную и защитную функции, функцию всасывания (эпителий тонкой кишки, брюшины, плевры, канальцев нефрона и др.), секреции (амниотический эпителий, эпителий сосудистой полоски улиткового протока), газообмена (дыхательные альвеолоциты).

Однослойный эпителий. К однослойным относят простой плоский, простой кубический, простой столбчатый и псевдомногослойный эпителий.

Однослойный плоский эпителий представляет собой пласт тонких плоских клеток, лежащих на базальной мембране. В зоне залегания ядер имеются выпячивания свободной поверхности клетки. Эпителиоциты полигональной формы. Плоские эпителиоциты образуют наружную стенку капсулы клубочка почки, покрывают сзади роговицу глаза, выстилают все кровеносные и лимфатические сосуды, полости сердца (эндотелий) и альвеолы (респираторные эпителиоциты), покрывают обращенные друг к другу поверхности серозных оболочек (мезотелий).

Эндотелиоциты имеют удлиненную (иногда веретенообразную) форму и очень тонкий слой цитоплазмы. Ядросодержащая часть клетки утолщена, выбухает в просвет сосуда. Микроворсинки расположены в основном над ядром. Цитоплазма содержит микропиноцитозные пузырьки, единичные митохондрии, элементы зернистой эндоплазматической сети и комплекса Гольджи. Мезотелиоциты, покрывающие серозные оболочки (брюшина, плевра, перикард), напоминают эндотелиоциты. Их свободная поверхность покрыта множеством микроворсинок, в некоторых клетках имеется 2-3 ядра. Мезотелиоциты облегчают взаимное скольжение внутренних органов и предотвращают образование спаек (сращений) между ними. Респираторные (дыхательные) эпителиоциты размером 50-100 мкм, их цитоплазма богата микропиноцитозными пузырьками и рибосомами. Другие органеллы представлены слабо.

Простой кубический эпителий образован одним слоем клеток. Различают безреснитчатые кубические эпителиоциты (у собирательных трубочек почки, дистальных прямых канальцев нефронов, желчных протоков, сосудистых сплетений мозга, пигментного эпителия сетчатки глаза и др.) и реснитчатые (у терминальных и респираторных бронхиол, у эпендимоцитов, выстилающих полости желудочков мозга). Передний эпителий хрусталика глаза также представляет собой кубический эпителий. Поверхность этих клеток гладкая.

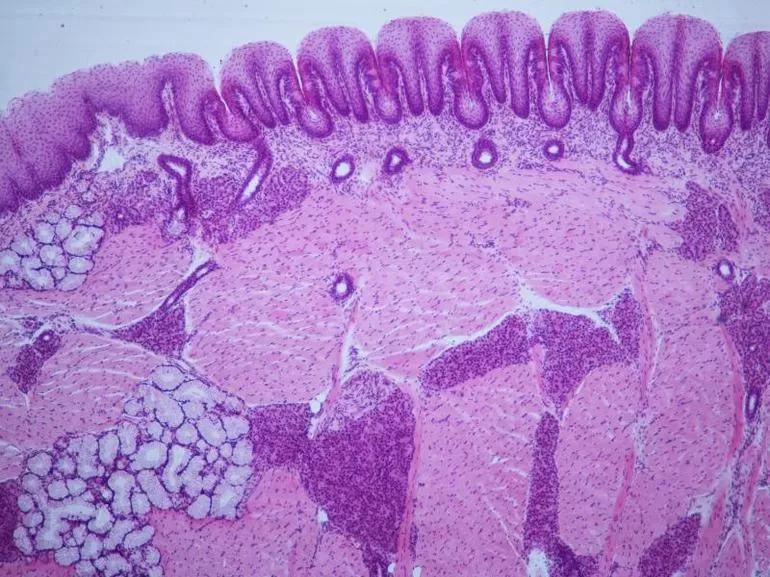

Простой однослойный столбчатый (призматический) эпителий покрывает слизистую оболочку пищеварительного тракта, начиная от входа в желудок и до заднего прохода, стенки сосочковых протоков и собирательных трубочек почек, исчерченных протоков слюнных желез, матки, маточных труб. Столбчатые эпителиоциты являются высокими призматическими многоугольными или округлыми клетками. Они плотно прилегают друг к другу комплексом межклеточных соединений, которые расположены вблизи поверхности клеток. Округлое или эллипсовидное ядро обычно располагается в нижней (базальной) трети клетки. Часто призматические эпителиоциты снабжены множеством микроворсинок, стереоцилий или ресничек. Микроворсинчатые клетки превалируют в эпителии слизистой оболочки кишечника и желчного пузыря.

Псевдомногослойный (многорядный) эпителий образован преимущественно клетками с овальным ядром. Ядра располагаются на различных уровнях. Все клетки лежат на базальной мембране, однако не все они достигают просвета органа. У этого типа эпителия различают 3 вида клеток:

- базальные эпителиоииты, образующие нижний (глубокий) ряд клеток. Они являются источником обновления эпителия (ежедневно обновляется до 2 % клеток популяции);

- вставочные эпителиоциты, малодифферен-цированные, не имеющие ресничек или микроворсинок и не достигающие просвета органа. Они расположены между поверхностными клетками;

- поверхностные эпителиоциты – удлиненные клетки, достигающие просвета органа. Эти клетки имеют округлое ядро и хорошо развитые органеллы, особенно комплекс Гольджи и эндоплазматическую сеть. Апикальная цитолемма покрыта м и кро ворсинкам и, ресничками.

Реснитчатые клетки покрывают слизистую оболочку носа, трахеи, бронхов, безреснитчатые – слизистую оболочку части мужской уретры, выводных протоков желез, протоков придатка яичка и семявыносящих протоков.

Многослойный эпителий. К этому типу эпителия относят неороговевающии и ороговевающии плоский эпителий, многослойный кубический и столбчатый эпителий.

Многослойный плоский неороговевающии эпителий покрывает слизистую оболочку рта и пищевода, переходной зоны заднепроходного канала, голосовых связок, влагалища, женской уретры, наружной поверхности роговицы глаза. У этого эпителия различают 3 слоя:

- базальный слой образован крупными призматическими клетками, которые лежат на базальной мембране;

- шиповатый (промежуточный) слой образован крупными отростчатыми полигональными клетками. Ба-зальный слой и нижняя часть шиповатого слоя образуют ростковый (герминативный) слой. Эпителиоциты делятся митотически и, продвигаясь к поверхности, уплощаются и заменяют слущивающиеся клетки поверхностного слоя;

- поверхностный слой образован плоскими клетками.

Многослойный плоский ороговевающий эпителий покрывает всю поверхность кожи, образуя его эпидермис. У эпидермиса кожи выделяют 5 слоев:

- базальный слой самый глубокий. В нем располагаются призматической формы клетки, лежащие на базальной мембране. В цитоплазме, расположенной над ядром, находятся гранулы меланина. Между базальными эпителиоцитами залегают пигментсодержащие клетки – меланоциты;

- шиповатый слой образован несколькими слоями крупных полигональных шиповатых эпителиоцитов. Нижняя часть шиповатого слоя и базальный слой образуют ростковый слой, клетки которого делятся митотически и продвигаются к поверхности;

- зернистый слой состоит из овальных эпителиоцитов, богатых гранулами кератогиалина;

- блестящий слой обладает выраженной светопреломляющей способностью благодаря наличию плоских безъядерных эпителиоцитов, содержащих кератин;

- роговой слой образован несколькими слоями ороговевающих клеток – роговых чешуек, содержащих кератин и пузырьки воздуха.

Поверхностные роговые чешуйки отпадают (слущиваются), на их место продвигаются клетки из глубжележащих слоев. Роговой слой отличается слабой теплопроводностью.

Многослойный кубический эпителий образован несколькими слоями (от 3 до 10) клеток. Поверхностный слой представлен клетками кубической формы. Клетки имеют микроворсинки и богаты гранулами гликогена. Под поверхностным слоем расположено несколько слоев удлиненных веретенообразных клеток. Непосредственно на базальной мембране лежат полигональные или кубические клетки. Этот тип эпителия встречается редко. Он расположен небольшими участками на коротком протяжении между многоядерными призматическим и многослойным плоским неороговевающим эпителием (слизистая оболочка задней части преддверия носа, надгортанник, часть мужской уретры, выводные протоки потовых желез).

Многослойный столбчатый эпителий также состоит из нескольких слоев (3-10) клеток. Поверхностные эпителиоциты имеют призматическую форму и часто несут на своей поверхности реснички. Глубжележащие эпителиоциты цилиндрические и кубические. Этот тип эпителия встречается в нескольких участках выводных протоков слюнных и молочных желез, в слизистой оболочке глотки, гортани и мужской уретры.

Переходный эпителий. В переходном эпителии, покрывающем слизистую оболочку почечных лоханок, мочеточников, мочевого пузыря, начала мочеиспускательного канала, при растяжении слизистой оболочки органов изменяется (уменьшается) количество слоев. Цитолемма поверхностного слоя складчатая и асимметричная: ее наружный слой более плотный, внутренний – более тонкий. У пустого мочевого пузыря клетки высокие, на препарате видно до 6-8 рядов ядер. У наполненного пузыря клетки уплощены, количество рядов ядер не превышает 2-3, цитолемма поверхностных клеток гладкая.

Железистый эпителий. Клетки железистого эпителия (глан-дулоциты) образуют паренхиму многоклеточных желез и одноклеточные железы. Железы подразделяются на экзокринные, имеющие выводные протоки, и эндокринные, не имеющие выводных протоков. Эндокринные железы выделяют синтезируемые ими продукты непосредственно в межклеточные пространства, откуда они поступают в кровь и лимфу. Экзокринные железы (потовые и сальные, желудочные и кишечные) выделяют вырабатываемые ими вещества через протоки на поверхности тела. Смешанные железы содержат в себе и эндокринную, и экзокринную части (например, поджелудочная железа).

Во время эмбрионального развития из первичного энтодермального слоя образуется не только эпителиальный покров трубчатых внутренних органов, но и железы, одноклеточные и многоклеточные. Из клеток, оставшихся в формирующемся покровном эпителии, образуются одноклеточные внутриэпителиальные железы (слизистые). Другие клетки усиленно делятся митотически и врастают в подлежащую ткань, формируя экзо-эпителиальные (внеэпителиальные) железы: например, слюнные, желудочные, кишечные и др. Таким же образом из первичного эктодермального слоя наряду с эпидермисом образуются кожные потовые и сальные железы. Одни железы сохраняют связь с поверхностью тела благодаря протоку – это экзокринные железы, другие железы в процессе развития теряют такую связь и становятся эндокринными железами.

В организме человека множество одноклеточных бокаловидных экзокри ноцитов. Они расположены среди других эпителиальных клеток, покрывающих слизистую оболочку полых органов пищеварительной, дыхательной, мочевыделительной и половой систем Эти экзокриноциты вырабатывают слизь, которая состоит из гликопротеидов. Структура бокаловидных клеток зависит от фазы секреторного цикла. Функционально активные клетки по своей форме напоминают бокал. Узкое, богатое хроматином ядро залегает в суженной базальной части клетки, в ее ножке. Над ядром расположен хорошо развитый комплекс Гольджи, над которым в расширенной части клетки находится множество секреторных гранул, выделяющихся из клетки по мерокриновому типу. После выделения секреторных гранул клетка становится узкой.

В синтезе слизи участвуют рибосомы, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи. Белковый компонент слизи синтезируется полирибосомами зернистой эндоплазматической сети, которая находится в базальной части клетки. Затем этот компонент с помощью транспортных пузырьков переносится в комплекс Гольджи. Углеводный компонент слизи синтезируется комплексом Гольджи, здесь же происходит связывание белков с углеводами. В комплексе Гольджи формируются пресекреторные гранулы, которые отделяются и превращаются в секреторные. Их количество увеличивается в направлении апикального отдела секреторной клетки, к просвету полого (трубчатого) внутреннего органа. Секреция гранул слизи из клетки на поверхность слизистой оболочки, как правило, осуществляется путем экзоцитоза.

Экзокриноциты образуют также начальные секреторные отделы экзокринных многоклеточных желез, которые вырабатывают различные секреты, и их трубчатые протоки, через которые секрет выделяется. Морфология экзокриноцитов зависит от характера секреторного продукта и фазы секреции. Железистые клетки поляризированы структурно и функционально. Их секреторные капли, или гранулы, сосредоточены в апикальной (надъядерной) зоне и выделяются через покрытую микроворсинками апикальную цитолемму. Клетки богаты митохондриями, элементами комплекса Гольджи и эндоплазматической сети. Зернистая эндоплазматическая сеть преобладает в белок-синтезирующих клетках (например, гландулоцитах околоушной слюнной железы), незернистая – в клетках, синтезирующих липиды или углеводы (например, в корковых эндокриноцитах надпочечной железы).

Секреторный процесс в экзокриноцитах происходит циклично, в нем выделяют 4 фазы. В первой фазе в клетку поступают необходимые для синтеза вещества. Во второй фазе в зернистой эндоплазматической сети происходит синтез веществ, которые при помощи транспортных пузырьков перемещаются к поверхности комплекса Гольджи и сливаются с ней. Здесь вещества, подлежащие секреции, вначале накапливаются в вакуолях. В результате конденсирующиеся вакуоли превращаются в секреторные гранулы, которые передвигаются в апикальном направлении. В третьей фазе секреторные гранулы выделяются из клетки. Четвертая фаза секреторного цикла – это восстановление экзокриноцитов.

Возможны 3 типа выделения секрета:

- мерокриновый (эккриновый), при котором секреторные продукты выделяются путем экзоцитоза. Он наблюдается в серозных (белковых) железах. При данном типе секреции структура клеток не нарушается;

- апокриновый тип (например, лактоциты) сопровождается разрушением апикальной части клетки (макроапокриновый тип) либо верхушек микроворсинок (микроапокриновый тип);

- голокриновый тип, при котором гландулоциты полностью разрушаются и их содержимое входит в состав секрета (например, сальные железы).

Классификация многоклеточных экзокринных желез. В зависимости от строения начального (секреторного) отдела различают трубчатые (напоминают трубку), ацинозные (напоминают грушу или удлиненную виноградную гроздь) и альвеолярные (округлые), а также трубчато-ацинозные и трубчато-альвеолярные железы.

В зависимости от количества протоков железы подразделяются на простые, имеющие один проток, и сложные. У сложных желез в главный (общий) выводной проток вливается несколько протоков, в каждый из которых открывается несколько начальных (секреторных) отделов.

[1], [2], [3], [4], [5]

Источник