Эскиз декоративного украшения керамического сосуда

Рисуем космос акриловыми красками по керамике

![]()

Леся Кузнецова

Обычно, космос рисуют акварелью, ведь это действительно очень удобно: краски самостоятельно смешиваются в причудливые космические туманности без особых усилий со стороны.

Расписываем кружку «Крокусы»

![]()

Роспись и декупаж от Марины (sovaj)

Зима в этом году затянулась, очень хочется солнышка и весенних цветочков! Чтобы порадовать себя, я расписала кружечку.

Создаем керамическую рыбку. Часть 1

![]()

Красная Панда redpandaceramics

Этот мастер-класс по созданию декоративных рыбок рассчитан на новичков в области керамики. Мастер-класс будет разбит на две части.

Мастерим кита на гончарном круге

![]()

Люси Люсич (авторская керамика) (giraf)

Ко мне в магазин недавно «приплыли» киты. Один маленький и пёстрый, другой побольше. Поскольку они были у меня недолго, то захотелось сделать ещё одного, уж больно они симпатичны мне.

Мастер-класс по надглазурной росписи фарфора. Часть 1

![]()

Галина Потемкина Роспись фарфора

Сразу оговорюсь, что это не совсем мастер-класс, а так, мастер-классик или, скорее, мое огромное желание еще раз рассказать про целый Мир надглазурной росписи фарфора (porcelain painting).

Роспись чайной пары ” Незабудки”

![]()

Роспись и декупаж от Марины (sovaj)

Хочу предложить Вашему вниманию МК по росписи чайной пары “Незабудкки” Мк рассчитан на тех, кто имеет небольшой опыт в этом виде росписи.

Роспись керамической тарелки

![]()

Анастасия и Олеся (hobbihome)

Сегодня займёмся росписью по керамике. Мы постарались сделать мастер-класс максимально иллюстрированным и интересным. Итак, приступим.

Создаем керамическую рыбку. Часть 2

![]()

Красная Панда redpandaceramics

Это продолжение мастер-класса по созданию керамических рыбок (первая часть тут), в котором я покажу, как подготовить изделие к декорированию глазурями и сам процесс декорирования.

Мастерим елочные игрушки

![]()

Светлана Сахарова

Здесь вы сможете научиться делать елочные игрушки с детьми или с друзьями. Это очень увлекательный процесс превращения кусочка глины в красивую игрушку (и не только).

Состариваем изделие из глины

![]()

Красная Панда redpandaceramics

Хочу поделиться с вам способом, как можно «состарить» изделие из глины. Для этого нам понадобятся: изделие из глины, хорошо просушенное; кисти из щетины и ворса, зубная щетка; оксид меди и ангобы.

Декорируем кружку краской для школьных досок

![]()

Вика Астапчикова (astapcha)

Предлагаю вместе со мной превратить обычную кружку в сипотичный настольный пенал для фломастеров, на котором к тому же, всегда можно нарисовать что то новенькое! Что нам для этого понадобится?

Мастер-класс: Пермогорская роспись тарелки

![]()

KAVOKO-KATIA-KOMISSAROVA

Роспись посуды — это не только способ скоротать время, но и наглядно проявить индивидуальность, характер, создать собственный дизайн на своей кухне,…

Декорируем подставочки для яиц

![]()

Мастерская Арт-Бижу

Этот мастер-класс для всех, кто любит домашний уют, длинные завтраки по выходным, и, конечно, чудесный праздник Пасхи.

Расписываем керамическую тарелку-панно «Цветок»

![]()

Аксессуары и подарки (art-kisto4ka)

Под роспись берем керамическую заготовку диаметром 20 см. Подобные заготовки можно найти в магазинах для детского творчества, в художественных салонах и т.п. Делаем выбранный рисунок карандашом.

Источник

Тема урока: Эскиз декоративной росписи сосуда

Цели и задачи: Воспитывать интерес к произведениям изобразительного искусства, к собственному творчеству , самовыражению средствами изобразительного искусства; воспитывать у учащихся самостоятельность в учебной работе, развивать познавательные потребности, интересы и способности, познакомить с контрастными цветами, выразительными их сочетаниями с художественными промыслами Гжели.

учить составлять из элементов гжельской росписи композицию и украшать ею изделие; формировать практические умения и навыки рисования с образца;

воспитывать эстетический вкус, любовь к народному искусству, усидчивость, внимание, аккуратность при работе с красками;

развивать детскую фантазию и индивидуальность

Оборудование: презентация, иллюстрации, таблицы, кисти, краски, альбомный лист, тряпочка, подкладной лист

Ход урока

- Организационный момент.

1) Слайд №2

– Наш урок мне хотелось бы начать с загадки:

Белым снегом замело

Луг и лес, и всё кругом.

И, замёрзнув, речка стала,

Скованная синим льдом.

II. Вступительная беседа

– Какие цвета используются в загадке при описании зимних картин? (синий, белый)

2) слайд №3 Мих. Ник. Ромадин «Зима»

– Зима находит отражение и в творчестве художников.

(дети рассматривают слайд)

– Какие краски и цвета использует художник, чтобы передать прелесть русской зимы?

3) слайд №4 стихотворение А. С. Пушкина «Под голубыми небесами…»

– Свои замечательные стихи адресовал зиме известный вам поэт-классик

– Какими бы красками воспользовались вы, чтобы сделать иллюстрацию к этому стихотворению?

Итог:

– Голубые тени на белом снегу нашли отклик в творчестве русских мастеров. Догадались?

II. Сообщение темы и целей урока.

– На сегодняшнем уроке мы поговорим о гжельской росписи, будем расписывать кувшины .

III. Рассказ о гжельской росписи. ( сообщение делает ученица)

Гжель называют родиной и колыбелью русской керамики. Белая керамическая посуда расписана синими и голубыми цветами. Это пышные садовые цветы, крупные листья, лепестки ромашек, полевые цветы. Синие колокольчики, синие тюльпаны, много лепестковые розы и причудливые цветы, рождённые фантазией авторов. В росписи также встречаются рыбы и птицы. Гжельские мастера ещё лепят скульптурки животных, птиц, фантастических зверей, героев сказок, и расписывают их синим.

слайд №5 Гжель

Под Москвой, в городке Гжель, ещё с XVI века изготовлялись из знаменитых гжельских глин различная посуда и игрушки. Гжельские керамические изделия с их своеобразной росписью всегда можно отличить от других изделий. Они изготавливаются из белых глин.

Роспись – сочная, широким мазком, бело – синий узор. Он воспроизводит сценки народной жизни или цветочные композиции и выполнен в русской национальной манере.

слайд №6 Традиционные изделия гжельских мастеров

Узор украшает вазы для цветов, чайники, сахарницы, чашки, чайные сервизы. Роспись сосудов производится от руки. Особенно большим спросом пользуются гжельская посуда, настольная скульптура и игрушки.

слайд №7 Использование гжельской росписи для украшения предметов обихода

В наши дни очень модно украшать гжельской росписью самые неожиданные предметы: валенки, кроссовки, ноутбуки и, даже, мотоцикл.

4. Практическая часть

1) повторение элементов гжельской росписи (таблица с образцами на доске)

– Назовите основные элементы росписи, которые собираетесь использовать при росписи своих кувшинов

( усики и завитки, капельки и листочки, синяя роза- как центральный элемент)

– Так как работа очень ответственная и каждый неверно сделанный мазок невозможно будет исправить, то каждый из вас заранее продумал и выполнил предварительный эскиз.

2) эскизы кувшинов, выполненные учениками заранее

3) повторение правил работы с кисточкой

слайд №8

* Кисточку держат под прямым углом к расписываемому предмету, зажав её тремя пальцами.

* Не оставляй кисточку в баночке с водой.

* Не забывай прополоскать кисточку.

5.Физкультминутка

(Учащиеся выполняют упражнения за учителем).

По солнышку, по солнышку

Дорожкой луговой

Иду по мягкой травушке

Я летнею порой. (Ходьба на месте, взмахи руками).

И любо мне, и весело,

Смотрю по сторонам,

Голубеньким и синеньким

Я радуюсь цветам. (Повороты направо, налево, любуются цветами).

6. самостоятельная работа обуч-ся – роспись кувшинов (под музыку)

Приступайте к работе. Желаю вам успешно выполнить её.

7. Выставка работ обуч-ся

– Как приятно смотреть на творение своих собственных рук, правда? Как можно будет использовать ваши кувшинчики?

( в качестве подарка, поставить на полку в качестве сувенира)

-Все вы сегодня хорошо потрудились в роли гжельских мастеров. Ваши работы получились яркими, красочными, выразительными. Всем “5”.

8. Итог урока

– Зачем в современной жизни нужны знания о народных промыслах?

( важно помнить о национальных корнях)

– Храните дух, эпоху,

Предметы старины,

Что нам как выдох вдоху

Предшествовать должны.

Источник

В предыдущей статье я писала о том, какой была живопись в Древней Греции. Однако, рассуждать об этом сегодня можно лишь теоретически, т.к., собственно, образцы этого искусства не сохранились. Тем не менее, некоторое представление о древнегреческой живописи донесли до нас рисунки, украшавшие гончарные изделия древних греков. Этот вид искусства принято называть вазописью. Безусловно, она играла иную, чем живопись или скульптура, роль в жизни греков, и, соответственно, выработала свой собственный, яркий, узнаваемый художественный язык.

Древнегреческая вазопись

Этот язык и технические приёмы вазописи были неразрывно связаны с самим производством керамики. Нужно отметить, что это производство имело весьма важное значение в экономике Эллады. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки на очень широком ареале государств Средиземноморья, куда приходили греческие товары. Огромное количество сосудов различных форм и предназначения обнаруживаются там.

Древнегреческие сосуды, найденные археологами в Тамани.

Одним из центров гончарного производства были Афины, где сформировался целый квартал с лавками и мастерскими по производству посуды. Он так и назывался – Гончарный.

Керамические изделия греческих мастеров поражали своим разнообразием и стоили недорого. В каждом доме были такие предметы, предназначавшиеся для самых разных целей – и сосуды для хранения продовольственных запасов, и повседневная посуда, и в качестве декора домашней обстановки.

Виды древнегреческих сосудов

Их предназначение определяло их форму, а значит и роспись, украшавшую сосуд. Особенно разнообразными были вазы и кубки, наиболее часто использовавшиеся в домашнем обиходе.

Примеры росписи различных керамических ваз

О значимости этих изделий в жизни жителей Древней Греции, о достаточно высоком статусе мастеров-ремесленников и вазописцев, говорит тот факт, что и те, и другие оставляли подписи на своей работе. Так же как это делали и представители других профессий – живописцы, скульптуры, поэты и т.п. Имена некоторых художников-вазописцев известны нам и сегодня – это Экзе́кий, Евфро́ний, Евфими́д, Псиах, Дурис и др.

Разница в работе художников и мастеров-вазописцев была, пожалуй, лишь в том, какой аудитории их работа предназначалась. И если первые должны были воспитывать граждан полиса, и потому выбирали самые возвышенные сюжеты. То вторые допускали больше бытовизма, юмора в своё творчество.

Краснофигурная вазопись с изображением пира.

Если сюжеты для росписей черпались из мифологии, то, зачастую, художников – вазописцев интересовали не драматические или дидактические моменты, а бытовые и шутливые.

Чернофигурная роспись. “Ахилл и Аякс, играющие в кости”. Экзекий.

Чернофигурная роспись. “Геракл, приводит к Эврисфею Цербера”.

Кроме того, на чашах мы можем увидеть сцены из повседневной жизни – -спортивные состязания и тренировки;

– сцены военных походов и сражений;

– изображения музыкантов и танцоров;

– колесничих и моряков,

– пирующих и скорбящих,

– стариков и детей, прекрасных дев, и мускулистых мужей, и многое, многое другое.

Краснофигурная роспись. “Поцелуй”

Художник по керамике должен был следовать форме и размеру сосуда, который расписывал. И в этом греческие вазописцы достигли совершенства.

Краснофигурная роспись. “Геракл в саду Гесперид”

Они научились замечательно выстраивать композицию, распределяя фигуры персонажей и их позы, так, что они идеально “вписывались” в силуэт сосуда.

Краснофигурная роспись

Прекрасное чувство ритма, плавности и связанности линий и всех компонентов росписи, лёгкость и внимание к деталям – всё это присутствует в лучших образцах вазописи.

Чернофигруная роспись. “Ахиллес и Ипполита”. Экзекий.

Форма и фактура керамических изделий диктовали и своеобразный подход к цвету, сообщая определённый лаконизм росписям. Все изображения были плоскостными (т. е. отсутствовали объём и перспектива) и, чаще всего, монохромными.

Чернофигурный килик. «Дионис в ладье». Эксекий.

Широкое распространение в Элладе получили два основных вида вазописи:

– чёрнофигурная – чёрным лаком рисовались фигуры, фоном же служила подкрашенная охрой глина, из которой изготовлялся сосуд. Мелкие детали на чёрных фигурах процарапывались специальным инструментом.

Есть легенда, что такая роспись появилась благодаря случайности – влюблённая девушка, обвела тень, которую отбрасывала фигура её возлюбленного.

Такая техника появилась ещё в VII в. до н.э. И секрет этой технологии до конца не разгадан до сих пор.

Чернофигурная роспись.

Чернофигурная роспись.

– краснофигурная роспись известна с конца VI в до н.э. В этой технике фоном служит залитая чёрным лаком поверхность посуды, а сами фигуры сохраняют красный цвет обожжённой глины. Детали же прорисовывались кистью, что позволяло сделать рисунок более лёгким, гибким и живописным, а фигуры приобретали большую пластичность и естественность.

Краснофигурное изображение на амфоре Андокида. “Геракл и Афина”.

Краснофигурная роспись. “Полёт ласточки”. Евфроний.

Вследствие изменения технологий, повышается и мастерство художников. Росписью керамики начинают заниматься не просто ремесленники, а настоящие мастера. Их изделия сегодня рассматриваются как произведения искусства, которые занимают почётное место в самых значительных музейных коллекциях.

Что ещё почитать о древнегреческой культуре? Ссылки на мои статьи по этой теме смотрите ниже:

Культура Древней Греции. В чём секрет успеха?

Во что верили древние греки?

Что нужно знать о Гомере и его поэмах?

Этапы развития великой культуры.

Древнегреческая скульптура. Путь к совершенству.

Ордерная система – основа классической архитектуры.

Как строились храмы Древней Греции.

Ансамбль Афинского Акрополя.

Древнегреческая живопись.

Древнегреческая вазопись.

Что мы знаем о древнегреческой музыке?

Древнегреческий театр. Почему греки любили трагедию?

Источник

К содержанию 57-го выпуска Кратких сообщений Института истории материальной культуры

ШНУРОВОЙ И ЗУБЧАТЫЙ ОРНАМЕНТЫ НЕОЛИТИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ КАРЕЛИИ

Керамика принадлежит к ряду важнейших археологических материалов и является предметом разносторонних исследований. Типологическое изучение сосудов по их форме, составу глины, характеру поливы, окраски, орнаменту, способу формовки ставит основной целью выделение особенностей материальной культуры древних племен, а также установление возраста археологических памятников. Изучение технологии древнего гончарного производства при помощи типологического подхода вряд ли может дать полноценные результаты. При помощи обычного осмотра и сопоставления различных серий керамических фрагментов можно с достоверностью отличить сосуд, сделанный ручным способом или на станке, реставрировать его по фрагментам, грубо определить состав глины и описать орнамент, отнести к типологической группе. Значительно больше трудностей возникает при таком подходе, когда требуется различать своеобразные способы формовки, технологию синтетического построения массы, типа и температуры обжига, приемы обработки поверхности тиснением, чернением и лощением, последовательность различных операций в производственном процессе, а также и хозяйственное назначение каждого типа сосудов в разных условиях жизни, у различных племен, способы варки пищи и т. д.

Немалый интерес представляют и сохранившиеся на поверхности сосудов всевозможные отпечатки: пальцев, формовочных инструментов, тканей, плетенок, штампов, печатей, растительного и животного волокна, зерен и т. п. Отпечатки хлебных зерен на керамических изделиях нередко служили для археологов документальным свидетельством существования определенного вида земледелия некоторых стоянок и целых областей. Однако изучение отпечатков на древних керамических изделиях носило случайный характер, производилось оно к тому же очень немногими археологами и без каких-либо методических предпосылок. Примером такого случайного исследования может служить статья А. С. Сидорова «О витье волокнистых веществ» 1, в которой автор пытался показать технику витья веревок по отпечаткам на керамике северо-востока Европы. Дело фактически свелось к весьма скупым описаниям двух типов витья (справа налево и слева направо), существовавших с неолитического времени.

Значительный интерес представляет работа М. В. Воеводского «К изучению гончарной техники первобытно-коммунистического общества на территории лесной зоны Европейской части РСФСР» 2. В работе, построенной на этнографическом и археологическом материале, древнее производство керамики рассмотрено всесторонне. Правильно освещены способы обработки поверхности, отмечено, например, что пучок травы, тряпка или кожа и зубчатый гладильник широко применялись в качестве инструментов. Удачно сделано автором сопоставление орнамента на сосудах с оттисками на пластилине зубчатых штампов, найденных на стоянках.

Следы на керамических изделиях представляют несомненно более обширный источник знаний, чем до сих пор было принято думать. Для использования его необходим функционально-аналитический подход к материалу.

Исследование многочисленных отпечатков — оттисков на древних глиняных сосудах позволяет нам изучить способы формовки, обработки поверхности сосудов и восстановить вид орудий, служивших для этой цели.

Необходимо указать, что применение микроскопического анализа к изучению отпечатков на изделиях из глины весьма ограничено. Относительно грубая, пористая структура керамики допускает небольшие увеличения, лежащие в пределах возможностей бинокулярной лупы. Лишь определение состава глиняной массы, когда ведется наблюдение по шлифам, требует более крупных увеличений. Когда дело касается исследования отпечатков или пустот, образовавшихся от животных или растительных волокон, возникает надобность и в бинокулярном микроскопе. Нередко, впрочем, такие оттиски бывают достаточно велики, хорошо выражены и при изучении их можно обойтись без применения оптики.

Изучение техники обработки поверхности и нанесения орнамента производилось нами на материалах различных эпох и областей.

[adsense]

Первая работа в этом направлении была проведена над фрагментами глиняной посуды из раскопанной Н. Н. Гуриной в 1949 г. неолитической стоянки Курмойла на Сямозере в Карелии. Это была типичная для севера Восточной Европы керамика с текстильным и ямочно-гребенчатым орнаментом, достаточно грубая по качеству и составу теста. Однако оттиски веревочного и зубчатого штампов на поверхности создавали впечатление нарядности. Орнамент, по сочетанию элементов — ямок, оттисков веревки, гребенки, — был разнообразен, и казалось, что здесь мы имеем дело с относительно сложной техникой украшения сосудов. Задача заключалась в выяснении конкретных технических средств, которыми был нанесен орнамент.

Наблюдение велось при помощи бинокулярной лупы (12,5 X 1,3). Затем были сделаны пластилиновые слепки с основных орнаментальных деталей, которые показали очень простые приемы работы веревочным и зубчатым штампами. На основе наблюдений и слепков было нетрудно воссоздать эти штампы и при их помощи воспроизвести аналогичные узоры на пластилине.

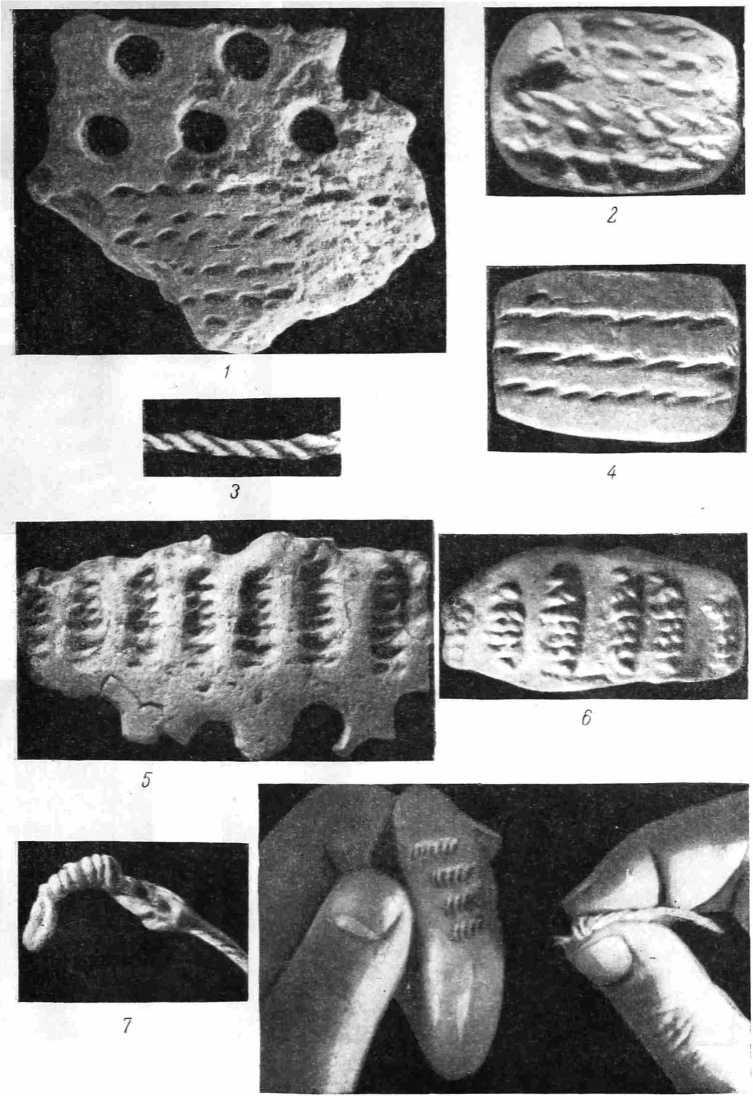

Наиболее простым штампом служил обрывок шнурка, толщиной в 3—4 мм, которым надавливали на наружную поверхность сосуда. Мы приводим изображение фрагмента сосуда с орнаментом из круглых ямок, выдавленных деревянной палочкой на венчике, а под ним горизонтальные оттиски двухпрядного шнурка в несколько рядов (рис. 52—1). Шнурок был свит из двух прядей растительного волокна движением пальцев слева направо. Скручен он сравнительно слабо, так как отпечатки витков не смыкались друг с другом (рис. 52—3).

Вторым типом шнурового штампа служил жгутик, сделанный из шнурка. Несколько плотнее скрученная прядь волокон была намотана на тот же шнурок, в результате чего получился жгутик с семью витками. Зажимая жгутик пальцами, гончар надавливал этим несложным штампом на сырую поверхность сосуда (рис. 52—8). Доказательством того, что шнурок не был намотан на палочку, а употреблялся в виде мягкого жгутика, может служить пластилиновый слепок с этого типа орнамента (рис. 52—6). По слепку можно видеть, во-первых, что крайние витки здесь плохо отпечатались, — а это может быть лишь в том случае, если ось штампа изогнута дугообразно; во-вторых, витки смялись и слегка разрознились от надавливания, чего не получилось бы, если бы шнурок был намотан на палочку.

Рис. 52. Техника нанесения шнурового орнамента: 1 — фрагмент сосуда ямочно-шнуровой керамики (неолит Карелии); 2 — пластилиновый слепок со шнурового орнамента; 3 — шнурок из пеньки в две пряди; 4 — оттиск шнурка на пластилине; 5 — фрагмент «сосуда ямочно-шнуровой керамики; 6 — пластилиновый слепок с орнамента; 7 — штамп в форме жгутика, свитого из шнурка; 8 — способ нанесения орнамента жгутовым штампом.

Рис. 53. Техника нанесения орнамента: 1 — фрагмент сосуда с орнаментом, напоминающим плетенку; 2 — пластилиновый слепок с орнамента; 3 — штамп в виде палочки, обмотанной шнурком из хлопкового волокна; 4 — оттиск штампа на пластилине; 5 — фрагмент сосуда, украшенного орнаментом; 6 — пластилиновый слепок со шнурового орнамента; 7 — штамп из шнурка, намотанного на палочку; 8 — оттиск шнурового штампа на пластилине; 9 — имитация «текстнльного» орнамента на пластилине при помощи шнурового штампа.

Третьим типом веревочного штампа, имеющим ряд вариантов, является шнурок, намотанный на круглую в сечении палочку. Отпечатки витков, нанесенные таким штампом, располагаются в ряд в виде углублений, форма которых зависит от характера шнурка и способа намотки. В некоторых случаях на палочку наматывается слегка скрученная прядь волокон с малым или большим интервалом между витками. Если расстояния между витками значительны, то оттиски на сосуде иногда создают ложное впечатление следов от «корзинки» (рис. 53 — 2). Нередко оттиски этого типа сочетаются с рядами ямок. Штампы из туго скрученного в две пряди шнурка, с витками, тесно расположенными друг возле друга на палочке (рис. 53—3), дают оттиски более сложного рисунка, напоминающие орнамент, нанесенный «жгутиком», но более четкой и более правильной формы. Число витков, намотанных на палочку, бывает от 4 до 10. Этот тип штампа интересен тем, что при его помощи очень легко создать видимость оттиска грубой ткани путем равномерного надавливания штампом в ряд с таким расчетом, чтобы между каждым оттиском не оставалось интервала. Для сравнения приводим снимок «текстильной» фактуры от оттиска нашего веревочного штампа на пластилине (рис. 53 — 9). Весьма вероятно, что многие образцы неолитической керамики северо-востока Европы, на которых до сих пор археологи усматривали отпечатки тканей, носят на себе оттиски веревочного штампа, полученного указанным способом.

Таким образом, изучение веревочного орнамента на глиняных сосудах позволяет, помимо точного восстановления техники нанесения, дать некоторое освещение такому важному вопросу, как происхождение ткачества. Когда и как оно возникает на севере Европы? Ведь факт прядения ниток, витья шнуров и веревок, о котором мы с достоверностью говорим, еще не означает существования хотя бы даже зачатков ткацкого дела. Не следует ткачество смешивать с плетением, которое возникло очень рано, возможно еще в палеолите.

Простейшее веревочное производство вполне оправдывается на севере рыболовческим хозяйством, потребностью в сетях, в лесках для удочек и т. д. Но население этой области в эпоху неолита и даже позже продолжало в массе одеваться в звериные шкуры, в кожаные и плетеные изделия.

Заслуживает внимания и тот факт, что витье ниток, шнурков и веревок, если судить по оттискам исследованной керамики, производилось из волокна не животного, а, вероятнее, растительного происхождения. Отпечатки крупных волокон, прядей и витков показывают, что волокно не было упругим, витки легко сминались и сдвигались, принимали разрозненный вид. Такие признаки особенно характерны для растительных волокон, впитавших в себя влагу.

Нанесение на сосуды зубчатых орнаментов (ямочно-гребенчатого) было делом весьма элементарным, может быть более простым, чем украшение посуды при помощи шнурового штампа.

При беглом взгляде на ямочно-гребенчатую керамику кажется многое непонятным, так как инструменты (штампы) отражены здесь в негативной форме. Кроме того, некоторая симметрия расположения орнаментальных деталей на поверхности сосуда создает впечатление сложной работы. Но после того как с вдавленного орнамента были сняты пластилиновые слепки, очень четко выступила форма штампа, по крайней мере его рабочей части, которая для нас и имеет наибольшее значение. На некоторых примерах (рис. 54) можно видеть, что для получения зубчатых изображений не требуется даже костяного или каменного штампа, подобного тем, которые представлены в работе М. В. Воеводского. Кусочек дерева, щепка с легкими надпилами или надрезами по торцу (что может быть делом одной-двух минут) легко превращаются в штамп, дающий очень ясные и четкие оттиски на пластическом материале. Нет сомнения в том, что деревянные штампы применялись широко, но сохранились только каменные и костяные, по которым мы и составляем суждение о технике нанесения орнамента.

Рис. 54. Техника нанесения орнамента: 1 — фрагмент сосуда, украшенного гребенчатым орнаментом; 2 — пластилиновый оттиск с этого орнамента; 3 — оттиск штампа на пластилине; 4 — трезубчатый штамп из дерева.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗУБЧАТОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ВЫГЛАЖИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ И НАНЕСЕНИЯ ОРНАМЕНТА НА СОСУДАХ ИЗ ИЛУРАТА И ОЛЬВИИ

Очень часто при изготовлении простых сосудов охотники и рыболовы неолита и гончары относительно развитых обществ, далеко ушедших вперед от неолитической стадии, производили обработку поверхности сосудов и наносили орнамент лишь одним инструментом. Гладильник в их руках служил одновременно и штампом, что при обычном наблюдении ускользает от внимания археолога, который считает, что в данном случае могли быть применены два или даже несколько инструментов.

Рис. 55. Техника нанесения орнамента: 1— наружная поверхность сосуда из Ольвии, обработанная мелкозубчатым шпателем, служившим одновременно штампом; 2 — та же поверхность при увеличении; 3 — следы обработки на венчике сосуда с наружной стороны (вертикальные); 4 — то же с внутренней стороны (горизонтальные); 5 — оттиски по краю венчика торцовым и угловым давлением мелкозубчатого штампа; 6 — оттиск на тулове сосуда угловым давлением того же штампа; 7 — реконструкция формы шпателя по следам работы.

Такие примеры весьма многочисленны. Мы ограничимся рассмотрением сначала наиболее простого случая, пользуясь керамикой из неолитического поселения, открытого Н. Н. Гуриной возле г. Нарвы в 1951 г. Здесь обнаружены фрагменты сосудов, покрытых частыми мелкими ямками с наружной стороны и изборожденные столь же частыми канавками с внутренней. Вначале кажется, что наружная поверхность несет следы грубой ткани или плетения. Но при внимательном изучении можно убедиться, что она просто «натыкана» пучком коротких прутиков, при помощи которых производилось выглаживание внутренней поверхности сосуда. Ширина следов-борозд и диаметр ямок (оттиск прутиков в торце) вполне совпадают, как совпадают и очертания всего пучка, форм