Как долго функционируют ситовидные трубки и сосуды

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Проводящие ткани образуют в теле растения непрерывную разветвленную систему,соединяющую все органы. Провод.ткани служат для транспорта веществ в растении. Могут быть как первичны, так и вторичны. Первич. образуются из прокамбия,вторич.-из камбия. Проводящ.ткани подразделяются на ситовидные трубки,сосуды(трахеи), трахеиды.Ситовид.трубки– вертикальный ряд живых клеток,у которых первичные стенки перфорированы. Рядом с трубкой располежены одна или несколько клеток-спутниц. По ситовид.трубкам транспортируются растворы органических веществ. На зиму ситовидные пластинки у многих растений закупориваются каллезой, а весной это вещество растворяется, и трубки вновь начинают функционировать или же весной ситовидные трубки отмирают и заменяются новыми, возникающими вследствие деятельности камбия.Ситовид.клетки— вытянутые клетки,ситовидные поля которой рассеяны по боковым стенкам. В зрелых ситовид.клетках сохраняется ядро. Сосуды — это трубки, у которых утолщаются и одревесневают боковые стенки, отмирает протопласт,а в поперечных стенках образуется один или несколько перфораций. Сосуды бывают кольчатые,спиральные, сетчато-пористые и др. Сосуды функционируют ограниченное время. Прекращение их деятельности связано с закупоркой тилами.Тилы– это выросты соседних клеток,проникающие в полость через поры. Здесь они разрастаются,лигнифицируются,накапливаются смолы,камеди,танины и закупоривают сосуды.Деятельность сосудов прекращается,но они продолжают выполнять механические функции. Трахеиды— мертвые прозенхимные клетки, в их стенках имеются окомлённые поры. По сосудам и трахеидам транспортируются вода и растворенные в ней минеральные вещества. Фукциипроводящих тканей:1) передвижение воды и минеральных,органических веществ, поглощенных корнями из почвы 2)передвижение продуктов фотосинтеза в места использования и запасания: в корни, стебли, плоды и семена 3)повышают устойчивость органов растений к деформирующим нагрузкам 4)образуют непрерывную разветвленную систему, связывающую органы растений в единое целое.

22,Проводящие комплексы-ксилема, флоэма, их гистологический состав. Проводящие пучки и их типы.

Проводящие ткани располагаются в органах растений в виде продольных тяжей, образуя проводящие пучки. Проводящие пучки-комплекс проводящих тканей. В нем различают 2 зоны:ксилему(древесину), служащюю для транспорта минеральных вещест; ифлоэму(луб),для транспорта органических веществ. Основная часть ксилемы-сосуды и трахеиды,им сопутствует древесные паренхима и волокна;Основная часть флоэмы-ситовидные трубки,им сопутсвуют лубяные паренхима и волокна.Ксилема и флоэма образуются в результате работы специальных меристем-прокамбия и камбия. Ксилема, флоэма, возникшие из прокамбия-первичные,а из камбия — вторичные. Если между флоэмой и ксилемой есть камбий,то пучок открытый,если нет-закрытый. Проводящие пучки бывают коллатеральные(флоэма лежит к наруже от ксилемы),биколлатеральные(флоэма расположенна с обеих сторон ксилемы;открытые),концентрические(пучки,в которых или ксилема окружает флоэму,или флоэма ксилему,всегда закрытые), радиальные(в них ксилема и флоэма расположены по радиусам)

23.Выделительные ткани и их функции у растений.

Жизнь растений представляет собой совокупность биохимических реакций, скорость и интенсивность которых в значительной мере модифицируется условиями среды произрастания. В этих реакциях образуется большое разнообразие побочных продуктов, не используемых растением для построения тела или для регулирования обмена веществами, энергией и информацией с окружающей средой. Такие продукты могут удаляться из растения разными способами: при отмирании и отделении ветвей и участков корневищ, при опадании листьев, в результате деятельности специализированных структур внешней и внутренней секреции. В совокупности эти приспособления образуют выделительную систему растений. В отличие от животных специальной выделительной системы у растений нет, однако экскреторные вещества из организма удаляются или скапливаются в отдельных вместилищах. Выделительная система растений многофункциональна. В её структурах осуществляются: синтез, накопление, проведение и выделение продуктов метаболизма. Выделительная ткань бывает внутренней и наружной секреции,в зависимости от того выделяются вещества наружу или остаются внутри растения. Структуры внешней секрециирасполагаются на поверхности органов растений и выделяют свои продукты, или секреты, во внешнюю среду. К ним относятся железистые волоски, желёзки, нектарники, гидатоды, осмофоры, переваривающие желёзки. К структурам внутренней секрецииотносятся млечники, или млечные сосуды, секреторные вместилища,секреторные клетки и идиобласты. Их основными функциями является образование, транспорт и накопление смол, эфирных масел, дубильных веществ, млечного сока, кристаллов солей.

24.Ткани внешней секреции — железистые волоски,секреторные желёзки,нектарники, осмосфоры, гидатоды.

Структуры внешней секреции располагаются на поверхности органов растений и выделяют секреты во внешнюю среду.Железистые волоски являются трихомами, т.е. выростами эпидермиса. Они характерны для растений семейств Астровые, Паслёновые, Яснотковые и др. Железистые волоски бывают простыми и сложными. У простых волосков одна (томат) или несколько (табак) вытянутых клеток образуют длинную ножку, клетки которой имеютхлоропласты. На ножке располагается одно- или многоклеточная головка с густой цитоплазмой, но не содержащая хлоропластов. У сложных волосков клетки ножки и головки не содержат хлоропластов и обеспечивают выделение веществ. По мере увеличения объёма секрета кутикула растягивается и лопается, что обеспечивает выход выделяемых веществ наружу. После этого образуется новый слой кутикулы и начинается формирование новой капли секрета. Желёзки имеют короткую многоклеточную ножку и многоклеточную округлую или уплощенную щитовидную головку и весьма часто располагаются на почечных чешуях древесных растений. Они известны также у астровых, крыжовниковых и в других семействах. Нектарники– образуются в цветке;они представлены отдельными клетками или находятся в ямках,шпорцах. Нектар-водный раствор сахаров с небольшой примесью белков,спиртов и ароматических средств. Важнейшими нектароносными растениями являются плодовые семечковые и косточковые породы, ягодные кустарники, липа, акация, вереск, клевер и др. Осмосферы-специализированные клетки эпидермы или особые желёзки,где вырабатываются ароматические вещества. Гидатоды-водяные устьица, которые выделяют воду. Приэтом вместе с водой могут выделяться соли, сахара и другие органические вещества. Такое явление называется гуттацией;встречаются у представителей семейств Капустные, Розовые, Первоцветные, Мятликовые, Толстянковые

Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 97; Нарушение авторских прав

Источник

Тема: Проводящие ткани

Материалы. Стебель тыквы (Cucurbita pepo); сернокислый анилин; постоянные микропрепараты: “Продольный срез древесины сосны (Pinus sylvestris)”, “Корневище орляка (Pteridium aguilinum)”.

Проводящая система растений состоит из ксилемы (древесины), осуществляющей восходящий ток воды и растворенных в ней минеральных веществ от корней к листьям и флоэмы – ткани, проводящей пластические вещества (нисходящий ток) от листьев к корням. Это сложные ткани, т. к. включают различные по структуре и функциональному значению анатомические элементы.

Проводящие ткани по происхождению могут быть первичными и вторичными. Первичные образуются в результате деятельности прокамбия , а вторичные – камбия.

Ксилему составляет три типа элементов: 1) собственно проводящие (трахеиды и сосуды); 2) механические (древесинные волокна или либриформ); 3) паренхимные.

Некоторые клетки этих тканей остаются живыми на протяжении всей жизни, а другие отмирают, сохраняя определенные функции.

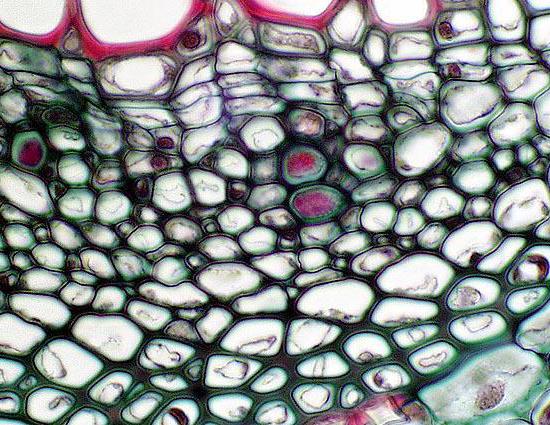

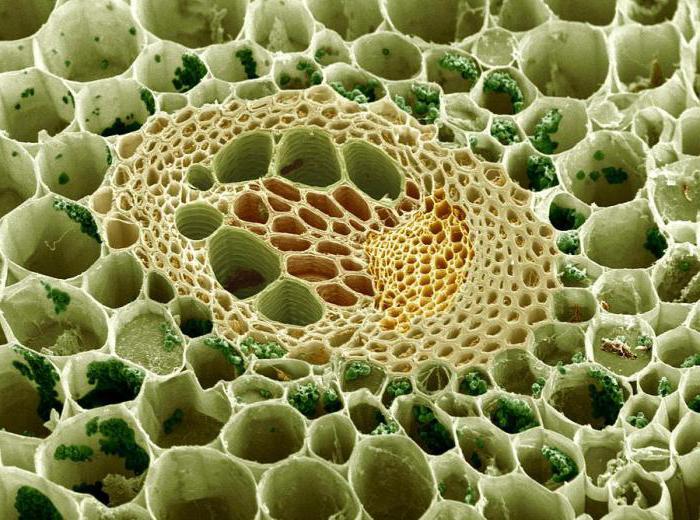

Основными проводящими элементами ксилемы являются трахеиды и членики сосудов (трахеи). В зрелом состоянии оба типа элементов представляют собой более или менее вытянутые клетки, лишенные протопластов и имеющие одревесневшие вторичные оболочки.

Трахеиды – это прозенхимные клетки со скошенными концами. Они отличаются от сосудов тем, что не имеют перфораций. В трахеидах передвижение воды из клетки в клетку осуществляется, главным образом, через пары пор, поровые мембраны (замыкающая пленка пор), которые отличаются высокой проницаемостью для воды и растворенных веществ.

Членики сосудов (трахеи) – это наиболее специализированные водопроводящие элементы, представляющие собой длинные (до многих метров) полые трубки, состоящие из члеников. Они образуются из вертикального ряда прозенхимных меристематических клеток прокамбия. Их боковые стенки с возрастом одревесневают и неравномерно утолщаются, а поперечные – образуют сквозные отверстия (перфорации). Выделяют несколько типов утолщения боковых стенок сосудов – кольчатые, спиральные, лестничные и др.

У покрытосеменных растений в первичной ксилеме обычно развиваются трахеиды, а во вторичной – сосуды.

Флоэма, как и ксилема, состоит из трех типов тканей: 1) собственно проводящей (ситовидные клетки, ситовидные трубки); 2) механической (лубяные волокна); 3) паренхимной.

Наиболее высокоспециализированными элементами флоэмы являются ситовидные элементы. К их характерным особенностям относятся онтогенетически измененные протопласты с ограниченной метаболической активностью и система межклеточных контактов с соседними ситовидными элементами, осуществляемых посредством специализированных участков клеточной оболочки (ситовидных полей), пронизанных отверстиями (перфорациями).

По степени специализации ситовидных полей и особенностям их распределения ситовидные элементы классифицируются на ситовидные клетки и членики ситовидных трубок.

Ситовидная трубка представляет собой вертикальный ряд клеток, соединенных между собой концами посредством ситовидных пластинок. Каждая отдельная клетка, входящая в состав ситовидной трубки называется члеником ситовидной трубки. Оболочки их целлюлозные, первичные. Органические вещества движутся сверху вниз из клетки в клетку по дезорганизованным протопластам (смесь клеточного сока с цитоплазмой). Рядом с ситовидной трубкой обычно расположены сопровождающие клетки (клетки-спутники). Они тесно связаны с члениками ситовидной трубки своим происхождением и функцией, заключающейся в регуляции передвижения веществ по флоэме.

Ситовидные клетки лишены специализированных сопровождающих клеток и в зрелом состоянии содержат ядра. Их ситовидные поля рассеяны на боковых стенках.

Ход работы

Задание 1. Рассмотреть трахеиды на постоянном микропрепарате продольного среза древесины сосны (Pinus sylvestris). Обратить внимание на форму и расположение клеток трахеид; типы пор и их расположение.

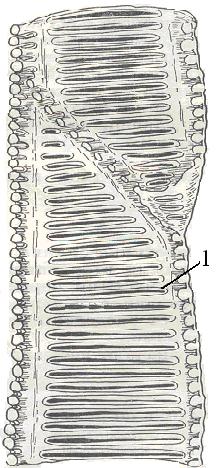

Последовательность работы. При малом увеличении видно, что вся древесина состоит из длинных прозенхимных клеток. Это трахеиды (рис. 40). Более широкие и тонкостенные трахеиды весенней древесины постепенно переходят в толстостенные трахеиды осенней древесины с узкой полостью.

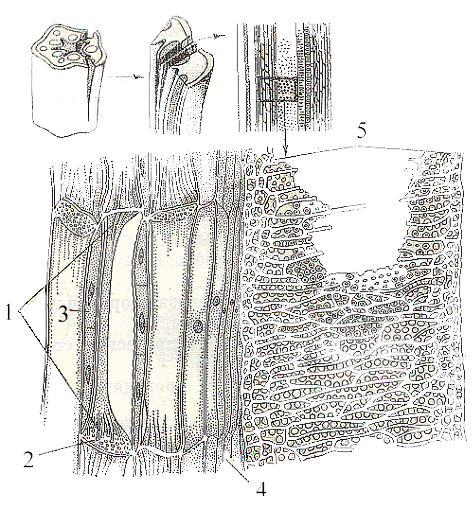

Рис. 40. Трахеиды древесины сосны (Pinus sylvestris):

1 – окаймленная пора.

Рассматривая весенние трахеиды при большом увеличении, обратить внимание на то, что между ними нет перфораций, следовательно, вода проникает из трахеиды в трахеиду только через поры, которые расположены на радиальных стенках. Это окаймленные поры, в плане они видны в виде двух концентрических окружностей.

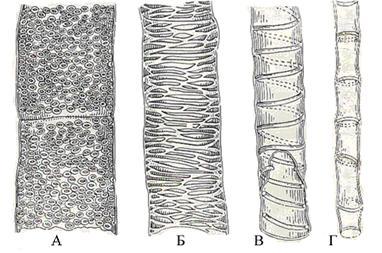

Задание 2. Приготовить временный микропрепарат продольного среза проводящего пучка стебля тыквы (Cucurbita pepo) в сернокислом анилине. Рассмотреть сосуды с разными типами утолщений вторичной оболочки (рис. 41). Сделать рисунок.

Рис. 41. Сосуды стебля тыквы (Cucurbita pepo):

А – пористый; Б – сетчатый; В – спиральный; Г – кольчатый.

Последовательность работы. При изготовлении среза обратить внимание на то, чтобы разрез прошел через середину одного из крупных проводящих пучков. Рассмотреть сосуды очень большого диаметра, расположенные ближе к центру стебля. Они обычно не помещаются целиком в толще среза, и на срезе видна длинная пустая полость сосуда, ограниченная с двух сторон узкими полосками стенки.

Микропрепарат рассмотреть при большом увеличении. Найти очень крупные сосуды, расположенные к центру и рассмотреть их поверхность. Обратить внимание на то, что она покрыта сетью утолщений (сетчато-пористые). Затем передвинуть микропрепарат на соседние сосуды, имеющие меньшие диаметры и найти на их поверхности пористые, спиральные и кольчатые утолщения (рис. 41). Кольчатые сосуды образуются раньше других, они очень тонкие и сильно растянуты в длину, вследствие роста стебля после их возникновения. После кольчатого сосуда и участка мелкоклеточной паренхимы видны ситовидные трубки с сопровождающими клетками. Зарисовать отдельные клетки сосудов с разными типами утолщения клеточной оболочки.

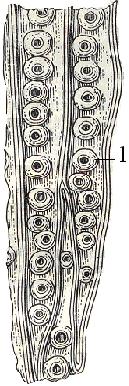

Задание 3. Рассмотреть сосуды, имеющие лестничные утолщения оболочки на постоянном микропрепарате продольного среза корневища папоротника-орляка (Pteridium aguilinum) (рис. 42).

Рис. 42. Лестничный сосуд корневища папоротника-орляка (Pteridium aquilinum):

1 – щелевидная пора.

Последовательность работы. Обратить внимание на горизонтальные промежутки между перекладинами – щелевидные поры и наклонные перегородки, разделяющие членики сосудов с щелевидными перфорациями.

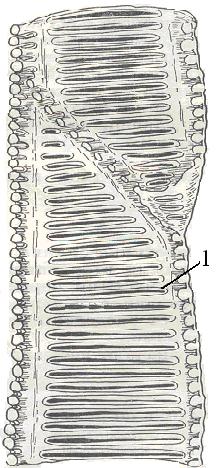

Задание 4. Используя микропрепарат из задания 2 изучить строение ситовидной трубки на продольном срезе стебля тыквы. Сделать рисунок (рис. 43).

Рис. 43. Часть проводящего пучка стебля тыквы (Cucurbita pepo) в продольном разрезе:

1 – ситовидная трубка, 2 – ситовидная пластинка, 3 – сопровождающая клетка, 4 – камбий, 5 – сетчато-пористый сосуд.

Последовательность работы. При большом увеличении микроскопа найти ситовидные трубки, расположенные ближе к периферии стебля, внутрь от слоя древесинных волокон. Их можно узнать по ситовидным пластинкам. Затем рассмотреть клетки-спутники, находящиеся между ситовидными трубками. Обратить внимание на число клеток, соответствующих каждому членику ситовидной трубки. Зарисовать ситовидную трубку с клетками-спутниками.

Контрольные вопросы

1. По каким проводящим тканям осуществляется передвижение органических веществ, а по каким – минеральных?

2. В чем сходство онтогенеза ситовидных трубок и сосудов?

3. Что такое сопровождающая клетка? Какие ее функции?

4. В чем отличие ситовидных трубок от сосудов?

5. Как долго функционируют ситовидные трубки и сосуды и с чем связано прекращение их деятельности?

6. В чем отличие сосудов от трахеид?

7. Почему кольчатые и спиральные сосуды свойственны молодым органам растений, а пористые, сетчато-пористые, лестничные – более старым?

8. Какие сосуды имеют наименьший диаметр и какие наибольший?

9. Какие перфорации между члениками сосудов являются более примитивными?

Источник

Появление проводящих тканей в процессе эволюции является одной из причин, которые сделали возможным выход растений на сушу. В нашей статье мы рассмотрим особенности строения и функционирования ее элементов – ситовидных трубок и сосудов.

Особенности проводящей ткани

Когда на планете произошли серьезные изменения климатических условий, растениям пришлось приспосабливаться к ним. До этого все они обитали исключительно в воде. В наземно-воздушной среде стала необходимой добыча воды из почвы и ее транспортировка ко всем органам растения.

Различают два вида проводящей ткани, элементами которой являются сосуды и ситовидные трубки:

- Луб, или флоэма – расположена ближе к поверхности стебля. По ней органические вещества, образованные в листе во время фотосинтеза, передвигаются по направлению к корню.

- Второй тип проводящей ткани называется древесина, или ксилема. Она обеспечивает восходящий ток: от корня к листьям.

Ситовидные трубки растений

Это проводящие клетки луба. Между собой они разделены многочисленными перегородками. Внешне их строение напоминает сито. Отсюда и происходит название. Ситовидные трубки растений живые. Это объясняется слабым давлением нисходящего тока.

Их поперечные стенки пронизаны густой сетью отверстий. А клетки содержат много сквозных отверстий. Все они являются прокариотическими. Это означает, что в них нет оформленного ядра.

Живыми элементы цитоплазмы ситовидных трубок остаются только на определенное время. Продолжительность этого периода варьирует в широких пределах – от 2 до 15 лет. Данный показатель зависит от вида растения и условий его произрастания. Ситовидные трубки транспортируют воду и органические вещества, синтезированные в процессе фотосинтеза от листьев к корню.

Сосуды

В отличие от ситовидных трубок, эти элементы проводящей ткани представляют собой мертвые клетки. Визуально они напоминают трубочки. Сосуды имеют плотные оболочки. С внутренней стороны они образуют утолщения, которые имеют вид колец или спиралей.

Благодаря такому строению сосуды способны выполнять свою функцию. Она заключается в передвижении почвенных растворов минеральных веществ от корня к листьям.

Механизм почвенного питания

Таким образом, в растении одновременно осуществляется передвижение веществ в противоположных направлениях. В ботанике этот процесс называют восходящим и нисходящим током.

Но какие силы заставляют воду из почвы двигаться вверх? Оказывается, что это происходит под влиянием корневого давления и транспирации – испарения воды с поверхности листьев.

Для растений этот процесс является жизненно необходимым. Дело в том, что только в почве находятся минералы, без которых развитие тканей и органов будет невозможным. Так, азот необходим для развития корневой системы. В воздухе этого элемента предостаточно – 75 %. Но растения не способны фиксировать атмосферный азот, поэтому минеральное питание так важно для них.

Поднимаясь, молекулы воды плотно сцепляются между собой и стенками сосудов. При этом возникают силы, способные поднять воду на приличную высоту – до 140 м. Такое давление заставляет почвенные растворы через корневые волоски проникать в кору, и далее к сосудам ксилемы. По ним вода поднимается к стеблю. Далее, под действием транспирации, вода поступает в листья.

В жилках рядом с сосудами находятся и ситовидные трубки. Эти элементы осуществляют нисходящий ток. Под воздействием солнечного света в хлоропластах листа синтезируется полисахарид глюкоза. Это органическое вещество растение расходует на осуществление роста и процессов жизнедеятельности.

Итак, проводящая ткань растения обеспечивает передвижение водных растворов органических и минеральных веществ по растению. Ее структурными элементами являются сосуды и ситовидные трубки.

Источник