Как кровь попадает из костного мозга в сосуды

Оглавление темы “Фибринолиз. Общие закономерности кроветворения. Строма костного мозга. Трансфузиология. Основы трансфузиологии.”:

1. Фибринолиз. Плазмин. Антиплазмин. Лизирование ( лизис ) тромба.

2. Общие закономерности кроветворения. Кроветворные клетки – предшественницы. Стволовые клетки.

3. Регуляция пролиферации колониеобразующих клеток. Регуляция дифференциации КОК. Регуляция гемопоэза. Колониестимулирующие факторы

4. Строма костного мозга. Роль стромы костного мозга в регуляции кроветворения.

5. Выход клеток крови из костного мозга. Синусоидальное дерево. Неэффективность эритропоэза. Неэффективный гранулопоэз.

6. Особенности метаболизма кроветворной ткани. Питание костного мозга. Обмен веществ в костном мозге.

7. Роль витаминов в кроветворении. Витамин В12. Фолиевая кислота (витамин В9). Витамин В6 (пиридоксин). Витамин С. Витамин Е (токоферол).

8. Роль микроэлементов в кроветворении. Медь . Никель. Кобальт. Селен. Цинк.

9. Трансфузиология. Основы трансфузиологии. Группы крови. Эритроцитарные антигены ( аглютиногены ). Определение группы крови системы АВО.

10. Антигены лейкоцитов. Антигены тромбоцитов. Антигенные свойства лейкоцитов и тромбоцитов. Переливание крови. Переливание цельной крови.

Выход клеток крови из костного мозга. Синусоидальное дерево. Неэффективность эритропоэза. Неэффективный гранулопоэз.

Сосудистая сеть костного мозга начинается от артерии, проникающей в кроветворную ткань через костный канал. Ответвления артерии формируют элементарную морфофункциональную единицу костного мозга — «синусоидальное дерево». Стенка синусоидов состоит из эндотелиальных клеток и лежащих на них со стороны гемопоэтической ткани широких мононукле-арных адвентициальных клеток. Гемопоэтическая ткань распространяется между синусоидами. Созревающие эритроидные и гранулоцитарные клетки, мегакариоциты и макрофаги прилегают к наружной поверхности сосудистых синусов.

Зрелые клетки из костного мозга попадают в кровь через отверстия между эндотелиальными клетками костно-мозговых синусоидов. Диаметр этих отверстий — 2,3 мкм, т. е. много меньше проходящих через них в кровь клеток. Поэтому мигрирующие клетки должны обладать хорошей деформируемостью, чтобы преодолеть барьер и выйти в кровь. Плохо деформирующиеся ригидные ядра эритробластов, миелоцитов, промиелоци-тов не позволяют им мигрировать через отверстия в синусоиде. Напротив, хорошо деформирующиеся ядра зрелых гранулоцитов, моноцитов и лимфоцитов дают им возможность пересекать эндотелий.

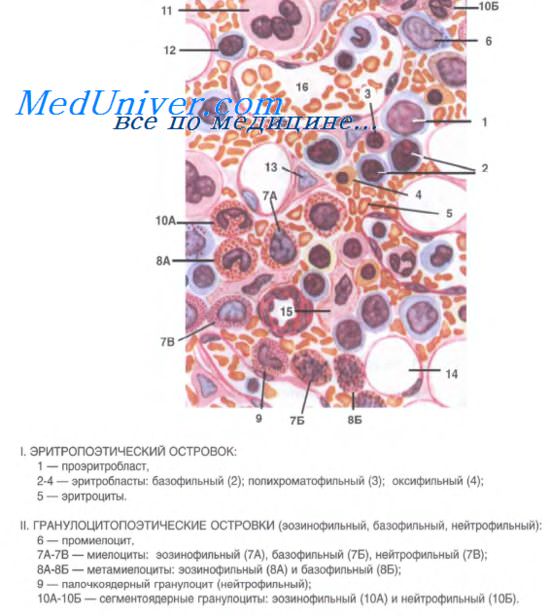

Эритробластический островок

Важным условием миграции клеток в кровь является способность ретикулоцитов и клеток белой крови к движению. Они пересекают узкие отверстия синусоидов, выпуская в них сначала цитоплазматические отростки—псевдоподии. В костномозговых синусоидах края эндотелиальных клеток тесно прилегают друг к другу и не позволяют клеткам проходить через отверстия между ними. Однако миграция клеток через них облегчается ритмичными расслаблениями синусоидов, которые уменьшают перекрытие этими клетками пор. Поверхность эндотелиальных клеток частично покрыта адвентициальными клетками, которые легко скользят по ней благодаря сократительному аппарату, имеющемуся у адвентициальных клеток. Сокращаясь, адвентициальные клетки уменьшают покрываемую ими поверхность костномозговых синусоидов и увеличивают возможность миграции клеток через стенку синусоидов в кровоток.

Выход клеток в просвет синусоида возрастает под влиянием молекулярных регуляторов гемопоэза. Эритропоэтин стимулирует быстрый выход ретикулоцитов, КСФ и бактериальный эндотоксин — нейтрофилов. Эритропоэтин ускоряет «сборку» цитоскелета ретикулоцитов, находящихся в костном мозге, увеличивает их деформабельность, что облегчает их выход через отверстия стенки синусоидов в кровь. Регуляторы облегчают формирование отверстий в эндотелии, уменьшая внешнюю поверхность эндотелия костномозгового синуса, покрытого адвентициальными клетками. Например, инъекция животному эритропоэтина резко уменьшает его адвентициальный покров и ретикулоциты легко пересекают стенку синусоида.

В норме небольшая часть клеток не достигает стадии созревания, погибает в костном мозге и подвергается фагоцитозу макрофагами, располагающимися на наружной поверхности костномозговых синусоидов. Применительно к эритроидному ряду это явление называется неэффективным эритропоэзом, применительно к гранулоцитарному — неэффективным гранулопоэзом. Неэффективный гемопоэз охватывает от 2 до 10 % эритробла-стов и от 10 до 15 % костномозговых гранулоцитов. Их мембраны теряют сиаловые кислоты, в результате уменьшается отрицательный заряд мембраны и макрофаги легко фагоцитируют эти клетки. Неполноценные клетки в кровоток не поступают.

– Также рекомендуем “Особенности метаболизма кроветворной ткани. Питание костного мозга. Обмен веществ в костном мозге.”

Источник

Иммунный комплекс органов. Красный костный мозг.

К системе реактивности организма человека принадлежат органы, осуществляющие восприятие всех внешних и внутренних сигналов, их анализ и адекватную конкретной обстановке регуляцию жизнедеятельности, а также интеграцию функций органов и систем организма. Систему реактивности представляют органы иммунной защиты, эндокринные железы, нервная система с ее периферическим сенсорным аппаратом. Эти три части организма объединяются в единую нейро-эндокринно-иммунную систему, поскольку их деятельность взаимно согласована и зависима. Так, нейропептиды, синтезируемые эндокринными нейронами, влияют на активность иммунокомпетентных клеток, а биологические активные вещества иммунокомпетентных клеток оказывают влияние на клетки и ткани, сходные с таковыми для гормонов эндокриноцитов и пептидов нейронов.

Иммунный комплекс органов

Иммунный комплекс органов включает вилочковую железу (тимус), лимфатические узлы, селезенку, лимфоидные образования в стенке пищеварительного тракта и в других органах и красный костный мозг, где развиваются все клетки крови, в том числе осуществляющие иммунный надзор.

Несмотря на топографическую разобщенность, эти органы вместе с кровью и лимфой образуют единую в функциональном отношении систему, обеспечивающую поддержание процессов кроветворения и иммунной защиты. Органы кроветворения представляют собой открытую систему с постоянным перемещением клеток крови.

Различают центральные и периферические органы кроветворения и иммуногенеза. К центральным органам относят красный костный мозг и вилочковую железу. К периферическим кроветворным и иммунным органам принадлежат лимфатические узлы, селезенка, миндалины и другие лимфоидные образования в составе слизистных оболочек органов.

Красный костный мозг

Красный костный мозг — центральный гемопоэтический орган. В нем находится основная часть стволовых кроветворных клеток и происходит развитие клеток миелоидного и лимфоидного рядов, осуществляется антигеннезависимая дифференцировка В-лимфоцитов (рис. 108).

В эмбриогенезе человека костный мозг появляется впервые на 2-3-м месяцах в плоских костях и позвонках, на 4-м месяце — в трубчатых костях конечностей. Различают красный костный мозг и желтый костный мозг. Красный костный мозг находится в эпифизах трубчатых костей, в губчатом веществе плоских костей, в лопатках, грудине, позвонках, костях черепа. Несмотря на такое рассредоточение, функционально он тесно взаимосвязан благодаря постоянной миграции клеток и наличию общих механизмов регуляции процессов кроветворения.

Масса костного мозга 1,6-3,7 кг, что составляет 3-6% от массы тела. Красный костный мозг имеет темно-красный цвет. Консистенция его полужидкая. Это позволяет делать из него тонкие мазки, изучение которых имеет большое диагностическое значение в клинике.

Строма красного костного мозга образована костными перекладинами, идущими от эндоста. Между ними располагается ретикулярная ткань. Последняя состоит из трехмерной сети гетероморфных ретикулярных клеток фибробластического вида (фибробласты костного мозга). Они вырабатывают межклеточное вещество, включающее ретикулярные волокна и амфорный компонент с большим содержанием гликозаминогликанов, ростовые факторы (интерлейкины). Кроме ретикулярных клеток к стромальным клеточным элементам относятся остеобласты, входящие в состав эндоста и способные влиять на пролиферацию гемопоэтических клеток, адвентициальные — малодифференцированные клетки, сопровождающие кровеносные сосуды, жировые клетки. Все эти клетки развиваются в результате дивергентной дифференцировки стромальной стволовой клетки и играют роль микроокружения для развивающихся клеток крови.

Строма красного костного мозга пронизана кровеносными сосудами микроциркуляторного русла. В основном это капилляры синусоидного типа с диаметром около 30 мкм.

В петлях ретикулярной ткани красного костного мозга расположено множество кроветворных клеток (в том числе стволовых кроветворных, клеток-предшественников миело- и лимфопоэза, клеток гранулоцитарного, эритроцитарного, лимфоцитарного, моноцитарного и тромбоцитарного рядов на различных стадиях дифференцировки).

Количество стволовых кроветворных клеток в красном костном мозге наибольшее по сравнению с другими кроветворными органами (50 на 105 клеток). Концентрация стволовых кроветворных клеток вблизи эндоста в 3 раза больше, чем в других участках костного мозга. Именно здесь наиболее интенсивно идет кроветворение, что связывается с выработкой остеобластами интерлейкинов и повышенным содержанием кальция.

Развивающиеся клетки крови располагаются в красном костном мозге группами (островками, “гнездами”), представляющими собой диффероны, или гистогенетические ряды клеточной дифференцировки. Эритробласты находятся вблизи макрофагов, содержащих железо фагоцитированных эритроцитов, и получают от них железо, необходимое для построения гемоглобина. Созревающие гранулоциты образуют островки, подобно эритроидным клеткам, с тем, однако, отличием, что они не имеют связи с макрофагами.

Клетки тромбоцитарного ряда (мегакариобласты и мегакариоциты) локализуются преимущественно вблизи кровеносных синусоидов. Отростки цитоплазмы мегакариоцитов при этом проникают через поры в стенке синусоидов внутрь сосудов, и от них отделяются фрагменты цитоплазмы в виде кровяных пластинок (тромбоцитов). Последние тут же поступают в кровоток.

В красном костном мозге обычно вокруг кровеносных сосудов встречаются небольшие группы лимфоцитов и моноцитов. Среди множества кровяных клеток в красном костном мозге больше всего зрелых клеточных форм или близких к состоянию зрелости (эритробластов, метамиелоцитов и др.). В случае необходимости, например, при кровопотере, они могут быстро завершить дифференцировку и перейти в кровоток. В нормальных условиях через стенку синусоидных капилляров могут проникать лишь зрелые формы клеточных дифферонов.

Желтый костный мозг расположен в диафизах трубчатых костей. Он представлен преимущественно жировой тканью. В жировых клетках содержится пигмент липохром, имеющий желтый цвет. Желтый костный мозг рассматривается как кроветворный резерв, и в случае больших кровопотерь он начинает функционировать как кроветворный орган. Желтый и красный костный мозг — это два функциональных состояния одного кроветворного органа.

Красный костный мозг очень чувствителен к действию радиации, интоксикаций бензолом, толуолом и другими ядами. Особенно уязвимы при этом “бластные” клеточные формы. Происходит опустошение костного мозга и в результате остается лишь ретикулярная строма. Отмечаются выраженные изменения костного мозга, связанные с превращением миелоидной ткани в жировую, а в старческом возрасте — в слизистую, желатинозную ткани.

Регенерация. Костный мозг обладает высокой регенерационной способностью. После удаления части костного мозга или после облучения ионизирующей радиацией происходит его восстановление за счет заселения костного мозга циркулирующими в крови стволовыми клетками. Необходимым условием при этом является сохранение жизнеспособности стро-мальных клеток. В клинике широко применяют различные методы трансплантации костного мозга.

– Также рекомендуем “Тимус. Развитие тимуса. Строение тимуса.”

Оглавление темы “Выделительная система. Кроветворная система.”:

1. Плевра. Выделительный комплекс органов.

2. Почки. Строение почек. Нефрон. Функции и строение нефрона.

3. Петля Генле. Дистальный отдел нефрона. Собирательные трубочки почки. Сосуды почки.

4. Миоидные эндокриноциты. Юкставаскулярные клетки – Гурмагтига.

5. Мочевыводящие пути. Строение мочевыводящих путей.

6. Иммунный комплекс органов. Красный костный мозг.

7. Тимус. Развитие тимуса. Строение тимуса.

8. Лимфатические узлы. Развитие лимфатических узлов. Строение лимфатических узлов.

9. Селезенка. Развитие селезенки. Строение селезенки.

10. Иммунитет. Виды иммунитета. Виды иммунной реактивности организма.

Источник

Костный мозг достают из спины? Донор рискует своим здоровьем? Врачи относятся к донору хуже, чем к пациенту? По данным ВЦИОМ, 61 % россиян ничего не слышали о донорстве костного мозга, а каждый второй респондент считает процедуру опасной. И тем не менее трансплантация устойчивого к вирусу косного мозга остается самой перспективной технологией полной элиминации ВИЧ.

СПИД.ЦЕНТР подготовил подробный разбор мифов о донорстве косного мозга, поговорив с онкологом-гематологом, консультантом «Фонда борьбы с лейкемией» Сергеем Семочкиным и донором костного мозга Ириной.

Что такое костный мозг и где он вообще расположен?

Это кроветворная ткань, которая находится в крупных костях человека. В костном мозге есть гемопоэтические (кроветворные) стволовые клетки (ГСК), когда они делятся и созревают — образуются все виды клеток крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. ГСК — отправная точка для процесса кроветворения в организме. Процесс их деления практически ничем не ограничен: из небольшого числа ГСК может появиться множество «дочерних» клеток, они будут делиться дальше, созревать, а из них образовываться другие клетки крови.

Из-за такой способности ГСК к делению, они чувствительны к цитостатической химиотерапии и облучению. Поэтому процесс кроветворения может нарушиться во время лечения онкологических заболеваний (у людей, проходящих высокодозную химиотерапию, как правило, этот процесс останавливается). Если ввести такому пациенту подходящие ГСК, они смогут заселить костный мозг пациента своими «дочерними» клетками и восстановить кроветворение. Соответственно, цель врачей — собрать достаточное количество ГСК у здорового человека (донора) и пересадить их больному (реципиенту).

А как его достают? Большим шприцем из позвоночника?

Костный мозг — не спинной, поэтому никто не будет выкачивать у доноров стволовых клеток жидкость из позвоночника. Собрать клетки можно двумя способами. Первый и самый распространенный — взять их из крови. В таком случае донору предварительно на протяжении нескольких дней вводят подкожно препарат — стволовые факторы роста, что стимулирует выход ГСК из костного мозга в кровь.

Сам забор клеток из крови очень похож на обычное донорство компонентов крови, например, тромбоцитов. Человека сажают в кресло, из вены берут кровь, она фильтруется в аппарате. Дальше машина забирает себе стволовые клетки, а все остальное возвращает обратно донору. Процесс длится несколько часов.

Во втором случае берут не кровь, а сам костный мозг. Для этого донору делают общую анестезию, шприцем прокалывают тазовую кость и берут литр смеси костного мозга и крови (это не более 5 % всего костного мозга). После из взятой смеси выделяют стволовые клетки. Операция длится примерно полчаса, а донор в этом случае около двух дней проводит в стационаре. После процедуры могут быть болезненные ощущения, которые снимаются обезболивающими.

Второй вариант используется существенно реже, когда врачам не удается собрать периферические, то есть циркулирующие в крови, ГСК. Поскольку он сложнее, соглашаются на него в основном родственники нуждающегося в трансплантации. Впрочем, донор сам может выбрать способ забора клеток.

По данным американской компании Be The Match, которая курирует самый большой регистр (банк) доноров костного мозга в мире, хирургическое вмешательство для забора стволовых клеток требуется в 23 % случаев. По другим цифрам — американского Института юстиции — хирургическая процедура делается в 30 %, а в 70 % — стволовые клетки забирают через кровь.

Любой ли костный мозг подойдет больному или он чем-то отличается?

Нет, костный мозг у каждого свой. Найти себе донора с подходящими стволовыми клетками сложнее, чем с кровью. Иногда среди родственников пациента может оказаться потенциальный донор костного мозга, но так бывает только в 50 % случаев. Если среди родных нет никого подходящего, нужно искать человека с таким же HLA-генотипом (это цифровой показатель генов, он отвечает за тканевую совместимость).

Найти донора можно через регистры (банки) доноров костного мозга. В них содержатся данные людей, прошедших фенотипирование — исследование клеток и генотипа — и согласившихся стать донорами ГСК.

А как выглядят банки костного мозга?

Это не огромные больницы с генетическими материалами, а электронные базы, компьютерная сеть, в которой хранится информация о генотипе потенциальных доноров и больных. Система определяет, насколько совместимы донор и реципиент.

Совместимость у всех разная. У каждой клетки человека есть свой набор рецепторов — главный комплекс гистосовместимости. Рецепторы находятся на поверхности клетки, и по ним можно определить информацию о белках, которые находятся внутри. Так клетки собственной иммунной системы могут вовремя определять нарушения среды внутри клетки и устранять их или сигнализировать о них. До какого-то момента иммунная система способна таким образом распознавать наличие опухоли.

по теме

Лечение

Зафиксирован второй случай излечения от ВИЧ. На самом деле он третий

Для трансплантации необязательна совместимость групп и резус-факторов крови, важнее именно генетическая совместимость. Среди идеально подходящего неродственного донора и родственного донора, совпадающего не по всем пунктам, врачи выберут, скорее всего, последнего, потому что с ним ниже вероятность отказа от донации.

Порой больному подходят сразу 50-70 доноров, но бывает, что «генетический близнец» в регистре вовсе не находится. В последнем случае можно попробовать организовать донорские акции, чтобы больше людей прошли типирование, но в любом случае, если подходящего донора нет в банке, помочь пациенту не получится. Каждый год не менее трех тысяч людей умирают, потому что не смогли найти себе подходящего донора.

Пациент и донор с одним и тем же этническим происхождением вероятнее подойдут друг другу. Чем больше людей проходит типирование, тем больше в регистрах разных генетических данных, а значит, выше вероятность совместимости пациента и донора.

По данным американской компании Be The Match, больше всего проблем с поиском донора костного мозга у темнокожих людей, индейцев, уроженцев Аляски, азиатов, коренных гавайцев и других жителей островов Тихого океана, латиноамериканцев и метисов. Американский Институт юстиции сообщает, что афроамериканцы, у которых нет родственного донора, находят себе подходящего только в 25 % случаев, при этом, если донора нашли, в 80 % случаев это единственный вариант в реестре. Для азиатов этот показатель равен 40 %, для латиноамериканцев — 45 %, для европейцев — 75 %. Конкретный процент для метисов в статистике не приводится, но институт уточняет, что для них ситуация гораздо хуже.

Зачем нужны доноры костного мозга?

Трансплантация костного мозга ежегодно требуется более чем 5 тысячам россиян, из них 4214 пересадок нужны взрослым и 900 — детям. В России нет общего регистра данных для доноров, каждый банк считает своих доноров сам. По словам онколога-гематолога Сергея Семочкина, самый большой банк стволовых клеток в России находится в Кирове в центре «Росплазма». В нем зарегистрировано 35 787 человек.

Еще один большой реестр доноров костного мозга в нашей стране находится в ведении «Русфонда» — Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Он существует с 2013 года и объединяет 12 региональных российских регистров и один казахский. На 31 октября 2019 года в нем состояли 29 178 доноров костного мозга.

Во всемирном банке костного мозга (Bone Marrow Donors Worldwide) зарегистрировано 35,6 миллиона человек. Однако найти там совместимого с россиянином донора сложно — в нашей стране много национальностей и генетических сочетаний, которых нет больше нигде в мире. Вероятность, что русский человек найдет подходящего донора в отечественном регистре, выше, чем в зарубежных.

Семочкин приводит пример, что зачастую кавказцы не могут найти своего «генетического двойника» в европейской базе. Но у них больше детей в семье, поэтому выше вероятность найти родственного донора. Огромная проблема с поиском доноров и у малочисленных этносов, например, жителей Крайнего Севера. Как правило, найти донора им не удается.

Единственное решение проблемы — вступление в национальный регистр как можно большего количества людей разных национальностей. Как объясняет Семочкин, затраты на трансплантацию клеток и все остальные процедуры российского пациента с российским же донором не превышают 160 000 рублей. В то же время процедуры и трансплантация с донором из европейского банка требуют порядка 20 000 евро. Государство не может выделить такие деньги, у пациентов их тоже, как правило, нет — финансирование ложится на благотворительные фонды.

Как стать донором?

В России стать донором может любой здоровый гражданин РФ без хронических заболеваний в возрасте от 18 до 45 лет, в некоторых случаях — до 50 лет. Возраст имеет значение: чем моложе донор, тем выше концентрация клеток в трансплантате и их «качество».

Студентка магистратуры МГИМО Ирина стала донором костного мозга в конце октября этого года. До этого она с 18 лет регулярно сдавала кровь и тромбоциты в донорских организациях. Три года назад она прочитала колонку Валерия Панюшкина «Встреча» о том, как познакомились донор и реципиент, и окончательно решила сдать костный мозг.

Первый шаг — сдача крови на типирование. Это можно сделать в любой из крупных частных медицинских лабораторий или в лабораториях некоторых медицинских центров или регистров. Посмотреть полный список центров, позволяющих попасть в банк «Русфонда», можно здесь.

Ирина выбрала Национальный медицинский исследовательский центр гематологии. Там она сдала около 10 миллилитров крови на типирование и подписала соглашение о вступлении в регистр. Оно ни к чему не обязывает донора — можно отказаться в любой момент. Но это важно для реципиента — за 10 дней до пересадки стволовых клеток проводится высокодозная химиотерапия, которая полностью уничтожает кроветворную и иммунную системы. Поэтому отказ в последнюю минуту может быть губителен для того, кто ждет трансплантации.

Через полтора месяца после типирования на электронную почту Ирины пришло сообщение, что с анализами все в порядке и ее занесли в регистр.

по теме

Лечение

«В поисках исцеления». Что нового было на конференции CROI-2019?

«Я тогда почувствовала большую ответственность. Стояла на перекрестке и думала: а вдруг меня сейчас собьет машина, и я не смогу сдать… Меня это не то чтобы особо напрягало, но я стала отвечать на все звонки с незнакомых номеров, мало ли», — вспоминает она.

Через два года Ирине в мессенджер с неизвестного номера написали, что она подошла пациенту (из России), позвали на расширенное типирование, а также сдать анализы на ВИЧ и гепатит. Результаты анализов она ждала еще пять дней, параллельно врачи обследовали остальных подходящих доноров. Ответ прислали также в мессенджере: совместимость Ирины с пациентом 9 из 10, а у другого донора 10 из 10, врачи выбрали его.

Спустя полгода ей снова позвонили, оказалось, что пересадка так и не состоялась, а донор все еще был нужен. Она приехала в центр гематологии, поговорила с врачом, сдала кровь на биохимию, ВИЧ, сифилис, сделала флюорографию и ЭКГ. Через несколько дней позвали на уколы. Количество уколов зависит от веса донора, в среднем, делают 1-2 укола в день на протяжении трех дней. Ирине назначили дважды в день. Родителям она не стала говорить про свое донорство — не поняли бы. Поэтому приходилось прятать шприцы с лекарством в упаковках от зубной пасты в холодильнике.

По словам девушки, побочные эффекты были незначительные: на второй день появилась небольшая ломота в костях, «будто провела ночь в неудобной кровати», на третий — ощущение «тяжелой головы». Все это время врачи были на связи. Медицинские организации одинаково заботятся и о доноре, и о реципиенте: с момента прохождения необходимых для сдачи процедур донор формально числится как пациент при госпитализации, даже если не лежит в больнице, а сидит дома, как Ирина.

Можно ли донору знакомиться с реципиентом?

Да, но через два года и только если обе стороны согласны. За два года станет понятно, смог ли костный мозг донора прижиться у реципиента. В некоторых европейских странах и США этот срок составляет один год. А в Испании донорам и реципиентам запрещено видеться на протяжении всей жизни. Анонимность обеспечивает безопасность. Если они познакомятся сразу после донации, а через месяц костный мозг не приживется, то родственники больного могут «отомстить» донору, обвинить его в чем-то, в чем он не виноват. Анонимность позволяет избежать этого. С другой стороны такая мера позволяет избегать шантажирования родственников реципиента и вымогательства у них денег.

Донорство костного мозга проводится безвозмездно, можно узнать лишь пол и возраст больного, а также передать что-то анонимное в знак поддержки. Ирина передала открытку, на которой изображены руки, держащие кофейную чашку, на фоне гор. «Я там написала: поправляйся, я в тебя верю. Никакую информацию о себе нельзя указывать, мне даже сказали писать в настоящем времени, чтобы не было окончаний прошедшего времени, по которым можно определить род», — рассказывает Ирина.

Потенциальную встречу с реципиентом девушка не представляет. По количеству взятых у нее стволовых клеток и предполагаемой массе тела, она считает, что ее реципиент — мужчина средних лет. «Я не хочу, чтобы он чувствовал себя обязанным, да и о чем мы будем разговаривать? Я бы хотела, чтобы эта встреча произошла на каком-то мероприятии, в медицинском центре, например. Так мне было бы легче».

Трудно ли восстановиться после донорства костного мозга?

Пообщаться с корреспондентом Ирина смогла уже через пару дней после донации: «Мне важно, чтобы мои друзья и другие люди видели, что я сдала костный мозг и со мной все нормально. Я не лежу после этого в реанимации».

Донор отдает малую часть своего костного мозга — 5 % стволовых клеток здорового человека достаточно для восстановления кроветворения у больного. Потеря части стволовых клеток никак не ощущается, а их объем полностью восстанавливается в течение семи-десяти дней. Оставшиеся в крови донора ГСК самостоятельно обратно всасываются в костный мозг. Повторное донорство возможно уже через три месяца после забора клеток, то есть сдать костный мозг можно несколько раз за жизнь.

На каком уровне находится трансплантация стволовых клеток в России?

По словам Сергея Семочкина, сама российская система пересадки костного мозга очень хорошая, но проблема в нехватке учреждений, делающих трансплантацию, в России их — единицы. Недостаточно учреждений, квалифицированных сотрудников, нет государственного финансирования. После трансплантации реципиент должен еще несколько лет — минимум два года — получать терапию на подавление иммунных реакций. Например, если пациент из региона, а костный мозг ему пересаживали в Санкт-Петербурге, то дальнейшее ведение пациента должно проходить в его регионе. Но это сложно, объясняет Семочкин, врачей в регионах к этому не готовят, они не понимают, что делать. В итоге люди вынуждены постоянно обращаться в федеральный центр, а это тормозит трансплантацию следующих пациентов.

Источник