Как получить в вакуум в сосуде

ВАКУУМ

Ак же получить высокий вакуум? Как удалить из сосуда (прибора, аппарата) большую часть молекул газов, входящих в состав воздуха или другого газа? Ведь при высоком вакууме в сосуде должно остаться в миллиарды раз меньше молекул газа, чем их было при обычном давлении.

Легко освободить какую-либо емкость от жидкости: ее выливают или откачивают насосом. Труднее освободить сосуд от газа, его нельзя «вылить». Возьмем баллон, наполненный каким-либо сжатым газом, и откроем кран. Газ будет выходить из баллона до тех пор, пока давление в баллоне не уравняется с давлением наружного воздуха. Одновременно будет происходить процесс взаимной диффузии газа и воздуха. Молекулы газа будут выходить наружу, а на их место начнут поступать молекулы газов воздуха. Процесс закончится тем, что баллон заполнится воздухом. Хотя таким путем мы и освободили баллон от газа, но вакуум в баллоне не создали. Следовательно, чтобы создать вакуум, необходимо принудительно откачивать газ из баллона, не пропуская на его место воздух.

Откачка газа или воздуха производится при помощи специальных насосов различных конструкций.

Для каждого вида работ в технике создаются машины различного устройства. В зависимости от поставленной задачи размеры, мощность и точность механизма изменяются. Так и в вакуумной технике. Ни одна из конструкций насосов для создания вакуума не может одинаково хорошо работать и при обычном давлении, и при малых разрежениях, и

Рис 11. Схема ротационного масляного насоса.

1— ротор; 2— выдвижные лопасти; 3 — всасывающий патрубок; 4 — выхлопное отверстие.

Рис. 12. Схема молекулярного насоса.

/ — ротор; 2 — вход газа; 3 — выход газа, 4 — смазочное масло.

При высоком вакууме. Поэтому для создания вакуума применяются насосы различного устройства.

На заре вакуумной техники вакуум создавали поршневыми насосами. Первым таким насосом был воздушный насос Герике, о котором мы рассказывали выше. Но поршневые насосы не могут создать высокого вакуума потому, что при достижении определенного разрежения наступает момент, когда количество газа, просачивающееся между цилиндром и поршнем, становится равным количеству удаляемого газа и насос перестает откачивать газ, он работает вхолостую. Вот почему в настоящее время поршневые вакуум-насосы применяются лишь там, где не требуется высокой степени разрежения.

В начале XX века для создания вакуума появились более совершенные ротационные насосы. В настоящее время они имеют наибольшее распространение.

Устройство ротационного насоса показано на рис. 11. Быстро вращающийся ротор 1 имеет выдвижные лопасти 2У которые подхватывают газ, поступающий по всасывающему

Патрубку 3, и выбрасывают в выхлопную трубу 4. Обычно весь насос помещают в масляную ванну, чтобы улучшить герметизацию насоса, то есть предупредить возможное просачивание воздуха. За каждый оборот ротор забирает все новые порции газа из откачиваемого пространства и выталкивает их в атмосферу. Когда разница в давлении газа на входе в насос и на выходе из него будет очень большой, газ из выхлопной камеры настолько сильно просачивается во всасывающую камеру, что дальнейшее увеличение вакуума прекращается. В этот момент работа насоса становится похожей на ту бесполезную работу, которую народная пословица метко назвала «таскать воду решетом». Сколько молекул газа захватывают лопасти ротора, столько же их и возвращается через зазор между лопастями и цилиндром обратно во всасывающую камеру.

А можно ли получить еще более высокий вакуум? Да, можно, если соединить последовательно два, три и более насосов, то-есть сделать насос многоступенчатым. В вакуумной технике так и делают. Ротационные вакуум-насосы применяются в промышленности для создания разрежения до 10~3 мм ртутного столба.

Интересно устройство так называемого молекулярного насоса. В этом насосе (рис. 12) имеется быстровращающий – ся гладкий ротор /, скорость движения. поверхности которого близка к скорости движения молекул. Сделать это не так трудно. Если для обычных газов скорость движения молекул исчисляется сотнями метров в секунду, то при скорости движения поверхности ротора 10—50 м/сек он начинает даже подгонять молекулы в направлении своего вращения. Достичь таких скоростей движения ротора при современной технике легко: при диаметре ротора 40 см и 1000 об/мин линейная скорость поверхности ротора будет около 21 м/сек. Молекулы, ударяясь о поверхность ротора, получают толчок в направлении вращения ротора. Создается как бы поток молекул, увлекаемых ротором. В цилиндрическом кожухе насоса (рис. 12) имеется два отверстия: одно для входа 2, другое для выхода 3 газа. В• промежутке между отверстиями, как это видно на рисунке, ротор плотно прилегает к статору, отделяясь от него только пленкой смазочного масла и в результате у отверстия 2 создается разрежение, а у отверстия 3 давление. Таким образом, совершенно гладкий ротор гонит газ, не имея ни лопастей, ни выступающих частей. Но молекулярный насос эффективно работает только тогда,

Когда на входе в него уже есть разрежение и, следовательно, молекулы газа уже обладают достаточно большой длиной свободного пробега. Молекулярные насосы не нашли широкого применения; о них мы рассказали потому, что они представляют яркий пример использования в технике молекулярно-кинетических свойств газов. Свойство молекул непрерывно передвигаться используется в этом случае для того, чтобы «выгнать» молекулы из того объема, который они занимают.

М Ы познакомились с многочисленными свойствами «пустого» пространства и убедились, что оно далеко не пустое. Однако свойства многих веществ, направление ряда важных технических процессов в большой степени изменяются в разреженном …

И Спользование вакуума в повседневной жизни распространено так широко, что мы этого подчас и не замечаем. Зайдем на колхозную молочную ферму — идет доение коров. К вымени каждой из них …

В Елико давление воздуха на все, находящееся на дне воздушного океана. На каждый квадратный сантиметр поверхности любого тела давит сила, равная примерно 1 кг. С тех пор как была определена …

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 3 февраля 2013; проверки требует 21 правка.

Первые исследования вакуума можно отнести ко временам Торричелли, когда после создания им манометра начались исследования так называемой Торричеллиевой пустоты, возникающей в ртутном манометре над поверхностью ртути. Долгое время шли споры о степени разрежения в этой области. Сейчас очевидно, что давление в этой области было около 10−3 мм рт.ст. (давление насыщенного пара ртути при комнатой температуре), что по современным классификациям относится к области низкого вакуума. Однако такой метод откачки хотя и даёт возможность создавать достаточно неплохой вакуум, достаточный для проведения некоторых экспериментов, однако откачивание таким методом значительных объёмов не представляется возможным. Кроме того для многих экспериментов необходим высокий (10−6) либо сверхвысокий (10−9) вакуум.

Для получения столь высокого вакуума используются специальные насосы (кроме того, для создания сверхвысокого вакуума необходимо использовать прогреваемые системы со специальными тефлоновыми или металлическими прокладками). Для получения высокого и сверхвысокого вакуума используется комбинированная откачка. Форвакуумная откачка осуществляется например механическим насосом, либо, если высоковакуумный насос является орбитроном, форвакуум создаётся криосорбционным насосом, который позволяет получить вакуум, достаточный для запуска высоковакуумных насосов.

Используется два типа высоковакуумных насосов: магниторазрядные и диффузионные.

Принцип работы магниторазрядных насосов основан на нескольких эффектах. Первый – это геттерные свойства свеженапыленной плёнки титана, захватывающей молекулы остаточных газов, что используется в насосах типа орбитрон, в которых осуществляется термическое распыление титана; или воздействие на ионизированные молекулы газа электромагнитным полем, распылящее титан для создания свеженапыленной плёнки титана.

Диффузионный насос по принципу действия подобен пылесосу, использующемуся для побелки: поток молекул рабочего газа увлекает за собой молекулы остаточных газов.

Для создания сверхвысокого вакуума, как средство предварительной откачки, используются криосорбционные насосы, создающие вакуум, достаточный для запуска орбитронов. Принцип их работы основан на зависимости абсорбционных свойств материала от температуры. Для откачки геттер (газопоглотитель) охлаждается жидким азотом, при этом его геттерные свойства улучшаются и он активно абсорбирует газ, создавая вакуум.

Сверхвысокий вакуум можно получить в космосе при разгерметизации сверхпрочного баллона с последующим герметичным закрыванием этого баллона. Применение специальных фильтров, не позволяющих попасть в этот баллон микрочастицам космического вещества, позволяет получить чистый сверхвысокий вакуум, способы достижения которого в земных условиях пока не изобретены.

Преимущества и недостатки различных типов высоковакуумных насосов[править | править код]

Диффузионные насосы были одними из первых типов насосов использовавшихся для создания вакуума, недостижимого для механических насосов. До создания термически стабильных синтетических масел, обладающих низким давлением насыщенных паров, рабочей жидкостью была ртуть, что вызывало затруднения, из-за активного взаимодействия ртути с металлами, особенно в области высоких температур. Кроме того ртуть токсична. После создания синтетических масел от ртути отказались, однако при этом возникли проблемы с термическим разложением масла и загрязнением им вакуумных систем. Серийные модели диффузионных насосов позволяют получать вакуум 10−4…10−5 мм рт. ст. При применении вымораживающей ловушки может быть достигнуто давление на порядок ниже. Преимуществами диффузионных насосов считают высокую скорость откачки, возможность использования без охлаждения жидким азотом, запуск при высоком давлении, возможность экспонирования в атмосфере остановленного насоса, отсутствие эффекта памяти и селективности откачки. Однако из-за загрязнения вакуумной системы маслом диффузионные насосы редко используются как средства предварительной откачки. Необходимость откачки форвакуумным насосом требует наблюдения за системой при остановке. Важным недостатком является быстрый выход из строя ионизационных манометрических ламп из-за загрязнения системы маслом.

Гетерионные насосы. Насосы типа НОРД — позволяют получить давление 10−7 мм рт. ст. без загрязнения маслом если попадание паров масла из форвакуумного насоса сведено к минимуму использованием различных, в том числе и вымораживающих, ловушек. Однако насосы такого типа плохо откачивают масло, которое может попасть в систему при её откачке форвакуумным насосом, работают медленнее диффузионных, требуют много дорогостоящего титана и очень мощных, дорогих магнитов, работа с которыми требует осторожности, но позволяют получить высокий вакуум без загрязнения маслом. По сравнению с системами, откачиваемыми диффузионными насосами, используемые в гетерионных насосах для контроля вакуума ионизационные манометрические лампы работают намного дольше.

Насосы типа ОРБИТРОН можно назвать неполноценными НОРДами. Они позволяют получать более высокий вакуум – в прогреваемых системах можно достигать 10−9 мм рт. ст. В ОРБИТРОНах используется лишь один механизм связывания остаточных газов, основанный на геттерных свойствах свеженапылённой плёнки титана. Они лучше откачивают масло, поскольку обычно для создания форвакуума в них используются криосорбционные насосы и загрязнение системы маслом меньше, чем при использовании механических форвакуумных насосов. ОРБИТРОНы имеют более высокую скорость откачки по сравнению с НОРДами. К недостаткам можно отнести высокий расход титана и низкое давление запуска, что обуславливает необходимость использования криосорбционных насосов, требующих жидкий азот.

Криоадсорбционные насосы используются как средство предварительной откачки для запуска орбиронов. Главными недостатками являются необходимость использования жидкого азота и необходимость восстановления длительным вакуумным прогревом. Преимуществами считают низкое для форвакуумного насоса остаточное давление и полностью безмасляную откачку.

Указанные значения давлений ориентировочны, обычно вакуум определяется с точностью до порядка.

Методы контроля вакуума[править | править код]

Для контроля высокого вакуума неприменимы методы измерения давления из области обычных и умеренно высоких давлений. Обычные методы контроля основаны на измерении силы, а в случае даже низкого вакуума придётся иметь дело с измерением малых сил или их разностей, хотя для давлений до 10−3 мм рт. ст. это ещё возможно при применении ртутных манометров специальных конструкций. Жидкостные манометры не могут измерить давление меньше давления насыщенных паров рабочей жидкости и могут быть источником загрязнений.

Для контроля форвакуума используют термопарные манометрические лампы. Принцип их работы основан на зависимости теплоотдачи от давления. Принципиальная конструкция их достаточно проста: термопарой контролируется температура нагреваемой от источника постоянного тока (обычно меньше 150 мА). Поскольку подвод тепла постоянен, температура проволоки определяется теплоотдачей, зависящей от давления. Лампы этого типа позволяют контролировать давление форвакуума и позволяют определить давление, при котором можно запускать высоковакуумные насосы. Преимущества: возможность экспонирования на атмосферу даже во включённом состоянии. Загрязнение вакуума маслом незначительно портит лампы этого типа. Однако их использование невозможно для контроля высокого вакуума.

Для контроля высокого вакуума, в котором и производится напыление, применяются ионизационные типы манометрических ламп, у которых ионизационный ток зависит от степени вакуума. За счёт разогрева катод эмитирует электроны; благодаря напряжению между катодом и анодом электроны ускоряются и ионизируют молекулы остаточных газов. По развиваемому току можно судить о вакууме. К недостаткам этих ламп можно отнести выход из строя не только от загрязнения маслом или экспонирования работающей лампы на атмосферу, но и необходимость включения в форвакууме.

Показания ламп обоих типов зависят от многих трудно учитываемых и плоховоспроизводимых условий, однако для многих экспериментов они обеспечивают достаточную точность.

Стоит отметить, что для контроля вакуума в случае использования гетерионных насосов можно использовать их ионный ток, который связан со степенью вакуума. С допустимой в области их работы (но не в области запуска) точностью можно считать ток обратно пропорциональным давлению в насосе. Присутствующая в выражении для зависимости тока от давления константа определяется с использованием показаний ионизационных манометрических ламп. Недостатком этого метода контроля является то, что измеряется давление в насосе, – оно может значительно отличаться от давления в откачиваемой системе. Но при таком способе контроля можно значительно уменьшить износ ионизационных ламп.

Особенности создания сверхвысокого вакуума[править | править код]

Остаточное давление в системе определяется:

- Скоростью откачки и остаточным давлением обеспечиваемым насосами;

- Натеканием газа в систему.

В области высокого вакуума остаточное давление в основном определяется типом используемого насоса, однако в области сверхвысокого вакуума важной становится десорбция конструктивными элементами системы газов, абсорбированных при экспонировании на атмосферу.

Для получения сверхвысокого вакуума необходим предварительный прогрев (обезгаживание). Поскольку нагрев осуществляется до максимально возможных температур, при этом возникают:

- Деформация деталей системы вследствие разницы температурных коэффициентов расширения, например металла и стекла;

- Термическая нестабильность прокладок.

Если первый вопрос успешно решается подбором материалов с малыми, либо близкими коэффициентами температурного расширения, то нестабильность полимерных прокладок является фактором, ограничивающим температуру прогрева. При больших температурах начинается разложение прокладок и вместо обезгаживания получаем загрязнение. Одним часто используемых и из наиболее стабильных полимеров до температур порядка 300 градусов, является тефлон (фторопласт, тетрафторэтилен), однако он способен течь при приложении давления. Для работы с вакуумом выше 10-9 мм рт. ст. чаще применяются металлические прокладки, но при их использовании возникают сложности при открывании и герметизации системы. Однако для создания «рекордного» вакуума (10−11 мм рт. ст.) использование таких прокладок является единственно возможным.

Ссылки[править | править код]

- под редакцией Л. Майссела, Р. Гленга,. Технология тонких плёнок. Справочник / пер. с англ. под редакцией М. И. Елисона, Г. Г. Смолко. — Москва «Советское радио», 1977. — Т. 1. — 664 с. — 20 000 экз.

- В. И. Курашов, М. Г. Фомина. Вакуумная техника: средства откачки, их выбор и применение / под ред. проф. Г. Х. Мухамедзянова. — Учеб. пособие. — КГТУ, 1997. — 57 с. — ISBN 5-7882-0022-9.

Источник

Очень часто к нам обращаются люди, которые хотят купить вакуумный насос, но слабо представляют, что такое вакуум.

Попытаемся разобраться, что же это такое.

По определению, вакуум – это пространство, свободное от вещества (от латинского слова «vacuus» – пустой).

Существует несколько определений вакуума: технический вакуум, физический вакуум, космический вакуум и т.д.

Мы будем рассматривать технический вакуум, который определяется как сильно разреженный газ.

Рассмотрим на примере, что такое вакуум и как его измеряют.

На нашей планете существует атмосферное давление, принятое за единицу (одна атмосфера). Оно меняется в зависимости от погоды, высоты на уровнем моря, но мы не будем принимать это во внимание, так как это не будет никак влиять на понимание понятия вакуум.

Итак, мы имеем давление на поверхности земли равное 1 атмосфере. Всё, что ниже 1 атмосферы (в закрытом сосуде), называется техническим вакуумом.

Возьмём некий сосуд и закроем его герметичной крышкой. Давление в сосуде будет равно 1 атмосфере. Если мы начнём откачивать из сосуда воздух, то в нём возникнет разряжение, которое и называется вакуумом.

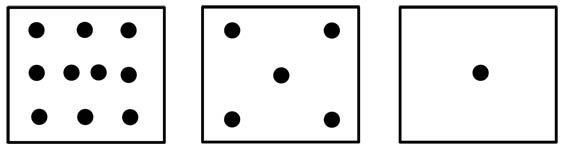

Рассмотрим на примере: в левом сосуде 10 кружочков. Пусть это будет 1 атмосфера.

«откачаем» половину – получим 0,5 атм, оставим один – получим 0,1 атм.

Так как в сосуде всего одна атмосфера, то и максимально возможный вакуум мы можем получить (теоретически) ноль атмосфер.

“Теоретически” – т.к. выловить все молекулы воздуха из сосуда практически невозможно.

По этому, в любом сосуде, из которого откачали воздух (газ) всегда остается какое-то его минимальное количество. Это и называют “остаточным давлением”, то есть давление, которое осталось в сосуде после откачки из него газов.

Существуют специальные насосы, которые могут достичь глубокого вакуума до 0,00001 Па, но всё равно не до нуля.

В обычной жизни редко когда требуется вакуум глубже 0,5 – 10 Па (0,00005-0,0001 атм).

Есть несколько вариантов измерения вакуума, которые зависят от выбора точки отсчёта:

1. За единицу принимается атмосферное давление. Всё, что ниже единицы – вакуум.

То есть шкала вакуумметра от 1 до 0 атм (1…0,9…0,8…0,7…..0,2…0,1….0).

2. За ноль принимается атмосферное давление. То есть вакуум – все отрицательные числа меньше 0 и до -1.

То есть шкала вакуумметра от 0 до -1 (0, -0,1…-0,2….,-0,9,…-1).

Также шкалы могут быть в кПа, mBar, но это всё аналогично шкалам в атмосферах.

На картинке показаны вакуумметры с различными шкалами, которые показывают одинаковый вакуум:

Из всего сказанного выше видно, что величина вакуума не может быть больше атмосферного давления.

К нам почти каждый день обращаются люди, которые хотят получить вакуум -2, -3 атм и т.д.

И они очень удивляются когда узнают, что это невозможно (кстати, каждый второй из них говорит, что “вы сами ничего не знаете”, “а у соседа так” и т.д. и.т.п.)

На самом деле, все эти люди хотят формовать детали под вакуумом, но чтобы прижим детали был более 1 кг/см2 (1 атмосферы).

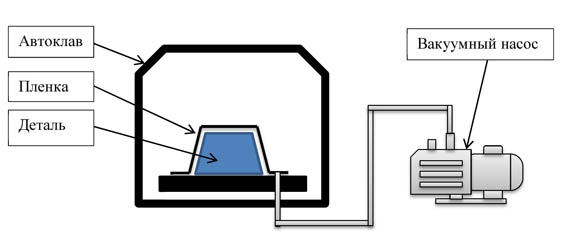

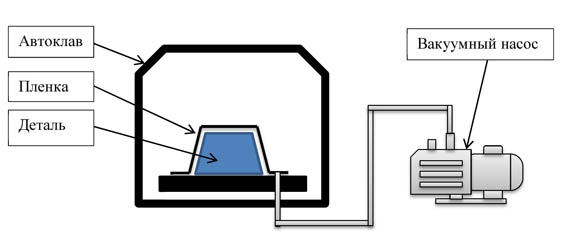

Этого можно достичь, если накрыть изделие плёнкой, откачать из под неё воздух (в этом случае, в зависимости от созданного вакуума, максимальный прижим составит 1 кг/см2 (1 атм=1 кг/см2)), и после этого поместить это всё в автоклав, в котором будет создано избыточное давление. То есть для создания прижима в 2 кг/см2, достаточно создать в автоклаве избыточное давление в 1 атм.

Теперь несколько слов о том, как многие клиенты измеряют вакуум на выставке ООО “Насосы Ампика”, у нас в офисе:

включают насос, прикладывают палец (ладонь) к всасывающему отверстию вакуумного насоса и сразу делают вывод о величине вакуума.

Обычно, все очень любят сравнивать советский вакуумный насос 2НВР-5ДМ и предлагаемый нами его аналог VE-2100.

После такой проверки, всегда говорят одно и тоже – вакуум у 2НВР-5ДМ выше (хотя на самом деле оба насоса выдают одинаковые параметры по вакууму).

В чем же причина такой реакции? А как всегда – в отсутствии знаний законов физики и что такое давление вообще.

Немного ликбеза: давление «P» – это сила, которая действует на некоторую площадь поверхности, направленная перпендикулярно этой поверхности (отношение силы «F» к площади поверхности «S»), то есть P=F/S.

По-простому – это сила, распределённая по площади поверхности.

Из этой формулы видно, что чем больше площадь поверхности, тем меньше будет давление. А также сила, которая потребуется для отрыва руки или пальца от входного отверстия насоса, прямо пропорциональна величине площади поверхности (F=P*S).

Диаметр всасывающего отверстия у вакуумного насоса 2НВР-5ДМ – 25 мм (площадь поверхности 78,5 мм2).

Диаметр всасывающего отверстия у вакуумного насоса VE-2100 – 6 мм (площадь поверхности 18,8 мм2).

То есть для отрыва руки от отверстия диаметром 25 мм, требуется сила в 4,2 раза большая, чем для диаметра отверстия 6 мм (при одинаковом давлении).

Именно по этому, когда вакуум измеряют пальцами, получается такой парадокс.

Давление «P», в этом случае, рассчитывается как разница между атмосферным давлением и остаточным давлением в сосуде (то есть вакуумом в насосе).

Как посчитать силу прижима какой-либо детали к поверхности?

Очень просто. Можно воспользоваться формулой приведенной выше, но попробуем объяснить попроще.

Например, пусть требуется узнать, с какой силой может быть прижата деталь размером 10х10 см при создании под ней вакуума насосом ВВН 1-0,75.

Берём остаточное давление, которое создаёт этот вакуумный насос серии ВВН.

Конкретно у этого водокольцевого насоса ВВН 1-0,75 оно составляет 0,4 атм.

1 атмосфера равна 1 кг/см2.

Площадь поверхности детали – 100 см2 (10см х10 см).

То есть, если создать максимальный вакуум (то есть давление на деталь будет 1 атм), то деталь прижмётся с силой 100 кг.

Так как у нас вакуум 0,4 атм, то прижим составит 0,4х100=40 кг.

Но это в теории, при идеальных условиях, если не будет подсоса воздуха и т.п.

Реально нужно это учитывать и прижим будет на 20…40% меньше в зависимости от типа поверхности, скорости откачки, и т.п.

Теперь пару слов о механических вакуумметрах.

Эти устройства показывают остаточное давление в пределах 0,05…1 атм.

То есть он не покажет более глубокого вакуума (будет всегда показывать «0»). Например, в любом пластинчато-роторном вакуумном насосе, по достижении его максимального вакуума, механический вакуумметр всегда будет показывать «0». Если требуется визуальное отображение значений остаточного давления, то нужно ставить электронный вакуумметр, например VG-64.

Часто к нам приходят клиенты, которые формуют детали под вакуумом (например, детали из композиционных материалов: углепластика, стеклопластика и т.п.), это нужно для того, чтобы во время формовки из связующего вещества (смолы) выходил газ и тем самым улучшались свойства готового продукта, а так же деталь прижималась к форме плёнкой, из-под которой откачивают воздух.

Встаёт вопрос: каким вакуумным насосом пользоваться – одноступенчатым или двухступенчатым?

Обычно думают, что раз вакуум у двухступенчатого выше, то и детали получаться лучше.

Вакуум у одноступенчатого насоса 20 Па, у двухступенчатого 2 Па. Кажется, что раз разница в давлении в 10 раз, то и прижиматься деталь будет гораздо сильнее.

Но так ли это на самом деле?

1 атм = 100000 Па = 1 кг/см2.

Значит разница в прижиме плёнки при вакууме 20 Па и 2 Па составит 0,00018 кг/см2 (кому не лень – посчитает сам).

То есть, практически, разницы никакой не будет, т.к. выигрыш в 0,18 г в силе прижима погоды не сделает.

Расчет времени вакуумирования емкости

Как рассчитать за какое время вакуумный насос откачает вакуумную камеру?

В отличии от жидкостей, газы занимают весь имеющийся объем и если вакуумный насос откачал половину воздуха, находящегося в вакуумной камере, то оставшаяся часть воздуха вновь расширится и займет весь объем.

Ниже приведена формула для вычисления этого параметра.

t = (V/S)*ln(p1/p2)*F, где

t – время (в часах) необходимое для откачки вакуумного объема от давления p1 до давления p2

V – объем откачиваемой емкости, м3

S – быстрота действия вакуумного насоса, м3/час

p1 – начальное давление в откачиваемой емкости, мбар

p2 – конечное давление в откачиваемой емкости, мбар

ln – натуральный логарифм

F – поправочный коэффициент, зависит от конечного давления в емкости p2:

– p2 от 1000 до 250 мбар F=1

– p2 от 250 до 100 мбар F=1,5

– p2 от 100 до 50 мбар F=1,75

– p2 от 50 до 20 мбар F=2

– p2 от 20 до 5 мбар F=2,5

– p2 от 5 до 1 мбар F=3

В двух словах, это всё.

Надеемся, что кому-нибудь эта информация поможет сделать правильный выбор вакуумного оборудования и блеснуть знаниями за кружкой пива…

Источник