Как тромб образуется в коронарном сосуде

Сердце расположено в окружении трех основных коронарных артерий, которые снабжают его кровью и кислородом. Если в одной из этих артерий образуется тромб (сгусток крови), кровоснабжение этой области сердечной мышцы замедляется, а позднее блокируется. Такое состояние называют сердечным приступом или коронарным тромбозом, который вызывает инфаркт миокарда. Однако коронарный тромбоз может представлять собой и следствие инфаркта миокарда, это заболевание нередко приводит к повторному инфаркту.

- Как образуется тромбоз коронарных артерий. Причины коронарного тромбоза и факторы риска

- Виды тромбозов сердца (желудочка, предсердия, ушка предсердия)

- Симптомы тромбоза коронарных артерий

- Лечение коронарного тромбоза

Если тромб не растворить при помощи необходимых лекарств или хирургических процедур, участки сердечной мышцы (миокарда) не получают необходимое количество кислорода, следовательно, начинается некроз тканей. Целью лечения как инфаркта миокарда, так и его осложнений, является максимальное сохранение тканей миокарда и минимизация некротических поражений.

Как образуется тромбоз коронарных артерий. Причины коронарного тромбоза и факторы риска

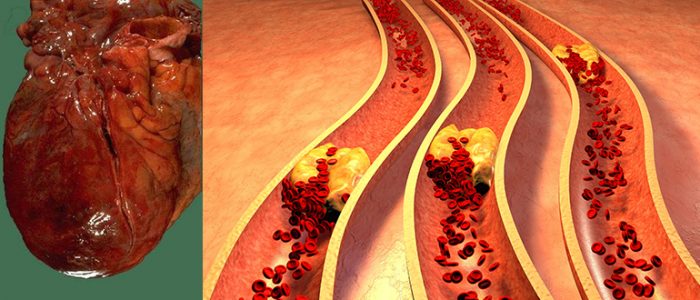

Рисунок 1. Коронарный тромбоз

Холестериновые отложения накапливаются на стенках артерий и сосудов, сначала в виде бляшек — небольших белых пятен округлой формы, а позднее в виде плотного белого жирового налета с кальциевыми вкраплениями. Эти бляшки и холестериновый слой с возрастом лишь утолщаются и уплотняются, особенно если человек не хочет вносить изменений в свой рацион и режим питания. В пожилом возрасте риск инсультов и инфарктов значительно возрастает, в первую очередь из-за растяжения стенок сосудов и высокой вероятности отсоединения бляшки или тромба. Химические вещества, выбрасываемые в кровь, направлены прежде всего на процесс заживления и восстановления сосудов, однако под воздействием этих веществ кровеносный сосуд становится липким.

В конце концов сужение коронарной артерии вызывает блокирование кровеносных сосудов, передающих кровь к сердцу, особенно в результате спазмов, вызванных стрессами, перепадами давления. В некоторых случаях тромбы полностью блокируют приток крови к сердечной мышце, вызывая сердечный приступ.

Если блокируется кровеносный сосуд в мозгу, возникает ишемический инсульт. Предпосылками к нему являются такие симптомы: артериальная гипертензия, геморрагический инсульт.

Причины коронарного тромбоза и факторы риска

Основной причиной коронарного тромбоза является атеросклероз. Это заболевание выражается в накоплении холестериновых (жировых) и кальциевых бляшек на стенках артерий. С течением времени артерии становятся более узкими и твердыми, их эластичность понижается, а кровь проходит сквозь них медленнее. Жировые бляшки могут вызвать разрыв артерий, в результате чего кровь сворачивается около места разрыва. Если кровь не может пройти в месте образования тромба, начинается отмирание тканей. Разрыв атеросклеротической бляшки является наиболее распространенной причиной сердечного приступа.

Дополнительными факторами риска являются следующие состояния и привычки:

- курение;

- дефицит физических упражнений;

- большой избыточный вес;

- стрессовые ситуации (хронические);

- семейная история атеросклероза;

- высокий уровень холестерина;

- высокое кровяное давление;

- диабет 1 или 2 типа.

Виды тромбозов сердца (желудочка, предсердия, ушка предсердия)

Тромбоз желудочка

Тромбоз левого желудочка — наиболее часто встречающийся вид тромбоза в левой стороне сердца. Является частным осложнением острого инфаркта миокарда, как правило, тромб прикрепляется к стенке желудочка. При его образовании многократно возрастает риск сердечной эмболии, при которой тромб, отрываясь от стенок желудочка, проходит в кровоток и блокирует кровеносный сосуд. Эта блокировка приводит к некрозу сердечных тканей или инсульту.

Тромбоз предсердия и ушка предсердия

Тромбоз ушка левого предсердия (ТУЛП) является не менее распространенным заболеванием, возникающим в результате осложнений инфаркта миокарда. Ушко левого предсердия прикреплено к левому предсердию с левой стороны, состоит оно из мышечных трабекул. На общий уровень сердечного выброса ушко предсердия не влияет, однако тромб в этой части сердца не менее опасен, чем тромб в желудочке. Для этого состояния характерны следующие симптомы: потеря сократительной способности левого предсердия, фибрилляция предсердий, трепетание предсердий. Всё это приводит к снижению скорости потока крови и формированию монетных столбиков эритроцитов, которые формируют «спонтанное эхо» в процессе эхокардиографии. Если происходит эмболия тромба, случается инсульт, кроме того, может наступить эмболия нижних конечностей, почек, селезенки или мезентериальных сосудов.

Симптомы тромбоза коронарных артерий

Признаком того, что атеросклероз распространился на область коронарных артерий, является стенокардия, болевые ощущения в груди. Некоторые пациенты могут не иметь никаких симптомов до тех пор, пока не произойдет разрыв артерии бляшкой. После чего появляются такие симптомы:

- острая боль в груди, в особенности в левой части грудной клетки, эта боль распространяется вниз на левую руку, живот;

- боль может отзываться «эхом» в челюсти, ухе, желудке или правой руке;

- стягивающее ощущение вокруг горла;

- затрудненное дыхание;

- обмороки, головокружения, сопровождаемые головной болью.

Лечение коронарного тромбоза

Основным средством экстренной помощи при тромбозе любого типа является аспирин. В количестве 300 мг аспирин дается пациенту сразу по прибытии в больницу. Этот препарат предотвращает слипание тромбоцитов вокруг тромба, блокирующего артерии. Схема лечения определяется в зависимости от участка, заблокированного тромбом.

Распространенной процедурой является расширение артерии при помощи баллонной ангиопластики. При ишемической болезни сердца такая процедура так же проводится, но называется она чрескожным коронарным вмешательством. Проводится данная процедура исключительно в специализированных медицинских центрах при наличии соответствующего оборудования.

Тромболитические препараты показаны для рассасывания тромбов, в особенности при экстренной транспортировке пациента в больницу. Примерами тромболитических лекарственных препаратов являются альтеплаза и ретеплаза, они наиболее эффективны при использовании сразу после сердечного приступа или в первые часы после инсульта.

Хирургическое вмешательство при тромбозе заключается в разблокировании закупоренной артерии или восстановлении тока крови вокруг закупорки.

Источники статьи:

https://www.netdoctor.co.uk/

https://www.cts.usc.edu

https://www.medscape.com

https://www.thrombosisadviser.com

https://www.nhs.uk

https://www.webmd.com

https://www.healio.com

По материалам:

Dr Sabine Gill, Dr Steen Dalby Kristensen.

University of Southern California, 1520 San Pablo Street,

HCC2 Suite 4300, Los Angeles, CA 90033.

Yumiko Kanei, MD; Rajesh Janardhanan, MD;

John T. Fox, MD; Ramesh M. Gowda, MD.

© 2015 Bayer Pharma AG.

NHS Choices.

WebMD Medical Reference, by James Beckerman, MD, FACC.

By Steven Lome

Смотрите также:

У нас также читают:

Источник

Тромбоз камер сердца – широко распространенная патология, обусловленная нарушениями в комплексе систем и реакций. Чаще всего в основе возникновения находится кардиальные заболевания, а главную роль в формировании тромба играет патологическая активация плазменных факторов свертывания крови. Морфологический субстрат патологии заключается в образовании кровяных сгустков в полости сердца. Этот процесс грозит не только возникновением серьезных осложнений, но и возможностью летального исхода.

Что такое тромб и как он образовывается?

Для запуска процесса тромбообразования необходимы несколько условий:

Для запуска процесса тромбообразования необходимы несколько условий:

- поврежденная стенка сосуда;

- снижение скорости кровотока;

- расстройства реологических свойств крови.

Эти факторы являются пусковым механизмом для целого ряда биохимических реакций, принимающих участие в образовании тромба.

Выделяют три основные стадии процесса:

- Высвобождение из разрушенных тромбоцитов фермента тромбопластина.

- Тромбопластин с помощью ионов Са2+ ускоряет превращение неактивного белка плазмы протромбина в тромбин.

- Под влиянием тромбина из фибриногена образуется нерастворимый фибрин. Из нитей последнего формируется сетка, в которой задерживаются клетки крови. Образовавшееся конструкция плотно закрывает повреждённое место, останавливая кровотечение. В норме этот процесс занимает 5-10 минут.

После заживления пораженного участка рассасывание образовавшегося тромба обеспечивает система фибринолиза. Нарушение баланса между взаимодействием этих двух систем определяет риск возникновение и развития тромбоза.

Почему происходит формирование згустка?

В норме тромбообразование – физиологический процесс, который не ведет к развитию патологий. И только под воздействием некоторых факторов, образовавшиеся сгустки не рассасываются, а прикрепляются к сосудам, закупоривая их просвет и нарушая кровоток.

К факторам риска относятся такие заболевания сердечно-сосудистой системы:

- аневризма сердца;

- мерцательная аритмия;

- инфаркт миокарда;

- ишемическая болезнь сердца;

- врождённые и приобретённые пороки клапанов;

- дилатационная кардиомиопатия;

- хроническая сердечная недостаточность (ХСН).

Риск развития тромбоза значительно увеличивается при наличии у больного нескольких из вышеперечисленных болезней.

Образовавшийся тромб в сердце классифицируют на право- или левосторонний, предсердный и желудочковый (пристеночные). Особая разновидность сгустков (шаровидные) встречаются при митральном стенозе.

Осложнения и их последствия

Наиболее опасным осложнением тромбоза сердца является отрыв флотирующей части и закупорка сосудов. При расположении кровяного сгустка в венах большого круга кровообращения, правом предсердии или желудочке наибольшей опасностью обладает тромбоэмболия легочной артерии. Тяжесть состояния зависит от калибра закупоренного сосуда.

Наиболее опасным осложнением тромбоза сердца является отрыв флотирующей части и закупорка сосудов. При расположении кровяного сгустка в венах большого круга кровообращения, правом предсердии или желудочке наибольшей опасностью обладает тромбоэмболия легочной артерии. Тяжесть состояния зависит от калибра закупоренного сосуда.

При обтурации больших — наступает легочной инфаркт. В таком случае пациенты могут чувствовать боль за грудиной, нарушение дыхания, повышение температуры и выраженную слабость. Возможно падение артериального давления и нарастание частоты сердцебиений. Прогноз неблагоприятный — в большинстве случаев наступает мгновенная смерть.

В большой круг кровообращения тромбы попадают из левых отделов, откуда могут перемещаться в двух направлениях — вверх и вниз. Если отрывается тромб в сердце и двигается вверх, он в конечном итоге попадает в сосуды головного мозга (ГМ). Как результат — развиваются симптомы ишемического инсульта.

Тромбоэмболии артерий нижних конечностей, поражение почечных и мезентериальных сосудов возникает при движении тромба вниз. Наиболее сложно протекает тромбоз брыжеечных артерий – развивается клиника перитонита с последующим некрозом брыжейки. Обтурация в нижних конечностях имеет более благоприятный исход из-за развитого в них коллатерального кровотока.

Отрыв тромба из левой половины сердца может привести к таким последствиям:

- тромбоз артерий ГМ с клиникой ишемического инсульта;

- обтурация яремной вены, для которой характерно выраженная головная боль, головокружение, сильное сердцебиение и нарушения зрения;

- клиника острого инфаркта миокарда (ИМ) при попадании эмбола в коронарные артерии;

- тромбоз почечных артерий сопровождается сильной болью в поясничной области, нарушением мочеиспускания;

- закупорка мезентериальных сосудов проявляется перитонитом с последующим некрозом кишечника;

- наличие тромба в артериях конечностей сопровождается побледнением и посинением кожи, исчезновением в них пульсации, при отсутствии своевременной помощи может образоваться гангрена.

Каждое из этих осложнений требует специально подобранной терапии, основная цель которой — удаление оторвавшегося сгустка и избежание появления новых. Кроме того, важно помнить, что отслоение тромба в независимости от его первичной локализации является самой распространенной причиной сердечных приступов.

Профилактика внутрисердечного тромбоза

Профилактика возникновения и прогрессирования данного заболевания заключается в правильном питании, регулярных физических нагрузках и поддержании нормальной вязкости крови. Также важное место в предотвращении развития тромбоза занимает своевременное и адекватное лечение способствующих ему заболеваний.

Существуют специальные шкалы, по которым можно классифицировать степень риска развития венозного или артериального тромбоэмболизма. Последние включают:

-

возраст пациента старше 65 лет;

возраст пациента старше 65 лет; - наличие злокачественных ноовобразований;

- повышенная свертываемость крови;

- беременность;

- длительный постельный режим после травмы;

- ожирение;

- прием гормональных препаратов (пероральных контрацептивов, стероидная терапия ревматологических патологий);

- большие полостные операции;

- наличие сопутствующих патологий сосудов (атеросклероз, тромбофлебит, варикозное расширение вен).

Кроме того, оценивается общее состояние пациента, наличие признаков сердечной недостаточности (тотальной или для отдельного желудочка) и симптомов со стороны других органов и систем.

Трудности в постановке диагноза внутрисердечного тромбоза возникают из-за того, что неподвижные тромбы никак себя не проявляют, которые только усиливают характерные признаки основного заболевания.

Диагностика и лечение пациента

После выявления пациента из группы высокого риска необходимо проведение комплекса исследований. Стандартная процедура электрокардиографии (ЭКГ) в данном случае не информативна. Лабораторные маркеры повышенной свертываемости крови и угнетение фибринолиза не являются специфическими, так как характерны для многих заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Для верификации диагноза потребуются:

-

УЗИ с допплерографией – отображает скорость и направление тока крови в сердце;

УЗИ с допплерографией – отображает скорость и направление тока крови в сердце; - сцинтиграфия — определяет локализацию нарушений в коронарных сосудах и степень кровоснабжения миокарда;

- МРТ – отображает состояние сердечных тканей;

- рентген сердца — позволяет диагностировать аневризму, гипертрофию миокарда, дилатационную кардиомиопатию, а также наличие тромботических бляшек;

- рентгенокимограмма – позволяет диагностировать место локализации тромба.

Постановка диагноза тромбоза требует начала лечения. Препараты выбора для длительной медикаментозной терапии:

- антиагреганты, которые снижает степень агрегации и адгезии тромбоцитов. К ним относятся Ацетилсалициловая кислота, Дипиридамол, Клопидогрель;

- антикоагулянты, механизм действия которых направлен на угнетение процессов активации факторов свёртывания крови. Наиболее часто используются Дабигатран, Ривароксабан, Гепарин.

Больным с тромбоэмболией легочной артерии, инфарктом миокарда и ишемическим инсультом показана тромболитическая терапия (Альтеплаза, Урокиназа, Тенектоплаза), в последующем добавляются антиагрегантные и антикоагулятные средства.

Процедура тромболизиса противопоказана при наличии аневризмы аорты, кишечных кровотечений, инсультов и тяжелых травм черепа в анамнезе. Заболевания сетчатки, состояние беременности и лактации, повышенное или пониженное артериальное давление являются относительными противопоказаниями.

Кроме побочных эффектов, тромболитическая терапия может сопровождаться следующими осложнениями:

- реперфузионные аритмии;

- феномен «оглушенного миокарда»;

- повторная окклюзия;

- кровотечения;

- артериальная гипотония;

- аллергические реакции.

Терапию тромболитиками рекомендовано прекратить, если её применение несёт большую угрозу для жизни пациента, чем само заболевание.

Удаление внутрисердечных сгустков хирургическим методом возможно только в специализированных отделениях. Суть операции лежит в извлечении тромботических масс с помощью эндоскопа, проведенного в сердечную полость.

Удаление внутрисердечных сгустков хирургическим методом возможно только в специализированных отделениях. Суть операции лежит в извлечении тромботических масс с помощью эндоскопа, проведенного в сердечную полость.

Также эффективными в случае тромбоза венечных артерий будут аортокоронарное шунтирование и стентирование под контролем рентгена (на экран постоянно поступают фото в режиме реального времени). Суть первой операции лежит в обходе пораженного участка с помощью сосудистых протезов, а второй – в установлении в просвете сосуда специального каркаса для его расширения.

Важно помнить, что оперативное вмешательство не ликвидирует сам патологический процесс, а проводится для возобновления кровотока или же во избежание возможных осложнений в случае отрыва сгустка.

Выбор метода лечения и рекомендации по реабилитации индивидуален в каждой конкретной ситуации. Необходимо учитывать все возможные риски и противопоказания для получения максимально позитивного результата.

Выводы

На сегодняшний день профилактика и лечение тромбоза полости сердца является передовым направлением кардиологии. Сам процесс тромбообразования имеет две стороны: с одной – защита организма от больших кровопотерь, с другой – возникновение тяжелых заболеваний с риском смерти. Поэтому необходимо знать какие болезни приводят к патологическому формированию кровяных сгустков, симптомы и возможные осложнения тромбоза сердца, чтобы успеть вовремя получить медицинскую помощь и шанс на полное выздоровление.

Источник

Основной причиной возникновения острого инфаркта миокарда считается коронарный тромбоз, который сопровождается нарушением проходимости крупных артерий, что питают сердце важными элементами и кислородом. Вследствие патологического образования тромба происходит отмирание клеток сердечной мышцы, что приводит к дисфункции сердечно-сосудистой системы и провоцирует тяжелые осложнения.

Причины образования

Первопричиной тромбоза считается скопление атеросклеротических бляшек в структуре крупных артерий, что характерно для развития такой болезни, как атеросклероз. Спровоцировать образование тромба способно систематическое спазмирование сосудов, а также нарушение свертываемости крови. Немаловажным аспектом, влияющим на возникновение тромбоза, считается неблагоприятная наследственность и предрасположенность к болезням сердечно-сосудистой системы.

Существует ряд провоцирующих факторов, вызывающих нарушение проходимости артерий:

- возраст старше 60 лет;

- ожирение;

- гиподинамия;

- злоупотребление алкогольными напитками;

- курение;

- нарушение гормональных и эндокринных процессов;

- прием некоторых лекарственных препаратов, в частности, на гормональной основе;

- систематическое повышение артериального давления;

- несоблюдение правил здорового питания;

- психоэмоциональное перенапряжение;

- наличие опухолевых новообразований.

Острый тромбоз коронарных артерий приводит к инфаркту миокарда, в то время как постепенное сужение просвета сосудов становится причиной развития стенокардии.

Вернуться к оглавлению

Симптоматика

Тяжелое дыхание является симптомом нарушения проходимости сосудов.

Тяжелое дыхание является симптомом нарушения проходимости сосудов.

Клиническую картину патологического состояния можно поделить на два вида, согласно специфичности их возникновения. К стандартным симптомам относятся:

- болевые ощущения в сердце с иррадиацией в верхнюю конечность и лопатку;

- тяжелое дыхание;

- субфебрильная температура;

- скачки артериального давления;

- аритмия;

- усиленное потоотделение;

- синюшность кожных покровов и носогубной области;

- упадок сил;

- помутнение сознания;

- головокружение.

К специфическим проявлениям патологического состояния относятся боли в эпигастральной области, что напоминает приступ гастрита или язвенной болезни. А также существует безболевое проявление, что опасно отсутствием негативной симптоматики. В отдельных случаях недуг приобретает астматическое течение, что сопровождается приступами удушья и кислородным голоданием организма.

Вернуться к оглавлению

Стадии развития

Тромб в стенках сосуда образовывается постепенно. Патологическое состояние начинается с продромальной стадии, когда основные симптомы имеют скрытый характер, а недуг проявляется систематическими изменениями сердечного ритма. Для острой стадии характерна выраженная клиническая картина. Такое состояние продолжается на протяжении 1—2 недель. На последнем этапе рубцевания пораженные клетки сердечной мышцы замещаются рубцовой тканью.

Вернуться к оглавлению

Как проводится диагностика?

УЗИ позволяет выявить нарушения кровообращения в органе.

УЗИ позволяет выявить нарушения кровообращения в органе.

Тромбоз коронарных сосудов по своему течению напоминает многие патологии сердечно-сосудистой системы, поэтому важно провести дифференциальную диагностику. Для начала, врач собирает анамнез жалоб и историю перенесенных болезней. Далее, проводится ряд исследований, что наведены в таблице:

| Процедура | Результат |

| Клинический анализ крови | Определяет соотношение важных элементов и показатели СОЭ |

| Электрокардиография | Устанавливает первые нарушения в работе сердца, что вызваны отмиранием тканей |

| УЗИ сердца | Диагностирует нарушения кровообращения в структуре сердечной мышцы |

| Коронарография | Определяет функциональность артерий |

Вернуться к оглавлению

Как проходит лечение?

Лечебные мероприятия при коронарном тромбозе проводятся в условиях стационара. Основная цель медикаментозной терапии направлена на быстрое восстановление питания миокарда. Применяют спазмолитики, что способствуют устранению спазма («Но-шпа», «Папаверин»). Чтобы снизит свертываемость крови, используют такой препарат, как «Гепарин». В первые часы госпитализации пациента вводится «Фибринолизин», действие которого направлено на расщепление образовавшегося тромба. Для укрепления стенок артерий применяют препараты, что содержат большое количество витамина С. В обязательном порядке назначаются средства для нормализации коллатерального кровообращения, к которым относится «Солкосерил».

Аспирин является средством, разжижающим кровь.

Аспирин является средством, разжижающим кровь.

В лечебную терапию входят медикаменты, что способствуют предотвращению возникновения инфаркта миокарда. Для разжижения крови используют «Аспирин». Чтобы купировать болевой синдром применяется «Нитроглицерин». Такие средства, как «Агрелид» или «Фенилин» назначаются как в лечебных, так и в профилактических целях.

При необходимости проводится хирургическое вмешательство по удалению сгустка крови или аортокоронарное шунтирование артерии.

Вернуться к оглавлению

Какие прогнозы?

Острый тромбоз приводит к полной дисфункции сердца, что становится причиной внезапного летального исхода. Для нестабильной стенокардии, которая является следствием поражения коронарных артерий, прогноз более утешительный. Возвращение к нормальной жизни и частичное восстановление функциональности сердца возможно при соблюдении всех правил лечебной терапии.

Источник