Какие рецепторы есть в сосудах

Реактивность сердечно-сосудистой системы обеспечивается сложнейшими по своей структуре и специфическим функциональным особенностям чувствительными ангиорецепторами различного назначения. Разнообразие структуры и функции нервных окончаний в стенках сосудов обусловлено прежде всего влиянием многообразной гуморальной среды (кровяной ткани), непрерывно меняющейся в своем составе.

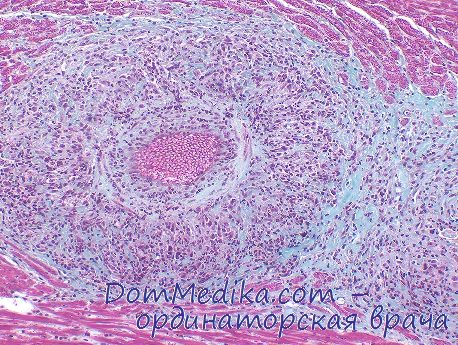

Это определяет эволюционное совершенство адаптационных свойств нервных приборов в сосудистых стенках. В кровеносных сосудах нет ни одной тканевой структуры, не снабженной рецепторами разнообразного строения. Все отделы сосудистой системы могут стать местом возникновения рефлекса, так как чувствительные приборы сосудов являются разветвлением дендритов клеток спинномозговых узлов, расположенных в экстра- и иптрамуральных ганглиях автономной нервной системы.

Аорта отличается устройством чувствительных приборов с огромным количеством сложных рецепторов. Дуга аорты человека насыщена рецепторами в адвентиции и медии в виде древовидных чувствительных окончаний. Vasa vasorum этой части аорты также имеют разнообразной сложности рецепторы. При гипертонической болезни эти рецепторы преимущественно дегенерируют и частично находятся в состоянии избыточного роста.

Эти изменения особенно выражены в брюшной части аорты. Тонкие длинные волокна двигательных приборов с маленькими пластинами в гладких мышцах аорты и легочной артерии представлены сплетением из тонких безмякотных волокон. Огромные воспринимающие поля, включающие сложнопостроенные кустики и клубочки или простые скудные ветвления, расположены во всех слоях стенки артерий и пен.

К органным сосудам относятся конечные артериолы, капилляры и начальные венулы. Для них характерно наличие чувствительных рецепторов, точнее сосудистоткапевых рецепторов вне сосудистой стенки. Эти рецепторы расположены в местах интимного контакта ткани с сосудами и являются рецепторами тканевого обмена. Двигательная иннервация тех же сосудов образована дендритами клеток вегетативных, главным образом— симпатических нервных узлов. Они приурочены к мышечным элементам, их параганглии выделяют адреналин.

В стенках кровеносных сосудов находятся рецепторы напряжения и рецепторы объема регулирующие изменение сосудистого тонуса, главным образом, симпатическими вазомоторными нервами. Таким образом, афферентный компонент нервной регуляции кровообращения является функцией просвета сосудов. Обменные процессы, обусловленные ритмической активностью сердца, влияют таким образом, что они преобладают над сосудосуживающими влияниями.

С хемороцепторов при раздражении каротидного клубочка возникают сложные рефлексы, передающиеся по диафрагмальному нерву на надпочечник и оттуда к чревному нерву с последующим повышением артериального давления. С тех же хемороцепторов идут тонизирующие влияния но только на ангиорецепторы напряжения и объема периферических сосудов, но также на основные и вспомогательные дыхательные мышцы, на мышцы брюшного пресса и конечностей, при этом изменяются потенциалы действия и резко усиливается биоэлектрическая активность названных мышц.

В опытах с гуморально изолированной головой собаки внутривенное введение катехоламинов в мозговой кровоток вызывает депрессорную реакцию в сосудах туловища, снижение тонуса сосудов конечностей и повышение тонуса сосудов кишечника. В указанных условиях опыта действие катехол-аминов на каротидные синусы исключено.

– Вернуться в раздел “Кардиология”

Оглавление темы “Реактивность сердечно-сосудистой системы”:

- Сердце при травматической смерти. Влияние травмы на сердечно-сосудистую систему

- Опыты с нитроглицерином на сердце. Влияние нитроглицерина на коронарные сосуды

- Опыты с эуфиллином на сердце. Влияние эуфиллина на коронарные сосуды

- Опыты со строфантином, адонизидом на сердце. Влияние строфантина, адонизида на коронарные сосуды

- Опыты с настойкой дигиталиса на сердце. Влияние атеросклероза на реактивность коронарных сосудов

- Сосудистая реактивность при гипертонической болезни. Коронарная недостаточность при гипертонической болезни

- Инфаркт миокарда при гипертонической болезни. Тонус сосудистой стенки при гипертонической болезни

- Иннервация периферических сосудов. Влияние ЦНС на сосуды

- Влияние блуждающего нерва на сосуды. Влияние гипоталамуса на периферические сосуды

- Ангиорецепторы. Рецепторы периферических сосудов

Источник

1. Свойства сосудистой системы Рассмотрим свойства сосудистой системы.

Чувствительность – во всех слоях стенки сосудов много рецепторов. При изменении давления, объёма, химического состава крови – рецепторы возбуждаются. Нервные импульсы идут в центральную нервную систему и рефлекторно воздействуют на сердце, сосуды, внутренние органы. За счёт наличия рецепторов сосудистая система связана с другими органами и тканами организма.

Подвижность – способность сосудов изменять просвет в соответствии с потребностями организма. Изменение просвета происходит за счёт гладких мышц сосудистой стенки.

Гладкие мышцы сосудов обладают способностью самопроизвольно генерировать нервные импульсы. Даже в состоянии покоя есть умеренное напряжение сосудистой стенки – базальный тонус. Под действием факторов гладкие мышцы или сокращаются или расслабляются, изменяя кровоснабжение.

Значение:

регуляция определённого уровня кровотока,

обеспечение постоянного давления, перераспределение крови;

емкость сосудов приводится в соответствие с объёмом крови.

2. Регуляция сосудистого тонуса Виды регуляции сосудистого тонуса.

1. Ауторегуляция осуществляется за счёт 2-х механизмов:

Миогенная ауторегуляция

Эффект Остроумова – Бейлиса: гладкие мышцы сосудов отвечают сокращением на повышение давления и расслаблением – на понижение. Таким образом, уровень кровотока остаётся на постоянном уровне.

Гипотеза Хаютина: при уменьшении давления внутри сосудов изменяется способность гладких мышц генерировать импульсы. При повышении давления гладкие мышцы сосудов растягиваются и в итоге изменяется конфигурация мышечных волокон и частота импульсов увеличивается.

Аденозиновая теория: при изменении давления в сосудах изменяется сократимость гладких мышц – в мышечных клетках накапливается аденозин.

Метаболическая ауторегуляция – в основе – известное действие О2 и метаболитов. При гипоксемии (недостатке О2) или при гиперкапнии (избытке СО2) происходит расслабление гладких мышц сосудов, и наоборот. Механизм: местное действие метаболитов на способность гладких мышц регенерировать импульсы.

Миогенная ауторегуляция – в почках. Метаболическая – в легких, головном мозге, коронарных сосудах.

2. Нервная регуляция – осуществляется под действием сосудодвигателного центра и опосредовано через сосудодвигательные нервы.

Сосудодвигательные нервы – периферические нервы, иннервирующие сосуды и регулирующие их тонус. Все сосудодвигательные нервы делят следующие виды.

Сосудосуживаюшие нервы – вазоконстрикторы. Вальтер (1842 г.) изучал кровообращение в плавательной поерепонке лягушки. При раздражении симпатических нервов – наблюдалось сужение сосудов перепонки. К. Бернар(1852 г.) – изучал кровоснабжение уха кролика. При раздражении симпатических нервов – сужение сосудов – уменьшение кровоснабжения (ухо бледное, холодное). Перерезал симпатические нервы – увеличение кровенаполнения сосудов уха.

Симпатические нервы – “суживатели” сосудов, но лишь тех, в которых преобладают альфа 1-адренорецепторы. Исключение: коронарные сосуды, сосуды головного мозга и скелетных мышц.

Сосудорасширяющие нервы – вазодилятаторы.

Источники иннервации сосудов.

– Парасимпатические нервы – выявил К. Бернар (1853 г.) раздражал парасимпатические нервы, иннервирующие слюнную железу и наблюдал расширение сосудов. Ацетилхолин взаимодойствует с М-холинорецепторами и способность гладкомышечных клеток к генерации импульсов угнетается, стенка сосуда расслабляется. Это особенно выражено в коронарных сосудах, сосудах ротовой полости, малого таза, половых органах, слюнных желёз.

– Симпатические вазодилататоры – при взаимодействии норадреналина с бетта 1-адренорецепторами. В коронарных сосудах, сосудах головного мозга и скелетных мышц.

– Заднекорешковые вазодилататоры – учасвтвуют в осуществлении аксон-рефлекса – это рефлекторное расширение сосудов, осуществляемое в пределах аксона одного афферентного нейрона.

При раздражении рецепторов кожи не все импульсы идут в центральную нервную систему. Часть импульсов по колатералям аксона афферентного нейрона идёт на периферию, расширяя сосуды. В осуществлении аксон-рефлекса играют роль пуринэргические нейроны.

3. Гуморальная регуляция сосудистого тонуса.

Электролиты: Са2+ (избыток – повышает тонус гладких мышц), К+ (избыток – сосудорасширяюшее действие), Nа+ (усиливает мышечные соскращения).

Гормоны:

а) адреналин: повышает тонус в сосудах с преобладанием альфа1-адренорецепторов, понижает тонус в сосудах с преобладанием бетта2-адренорецепторов. Действие зависит от дозы: альфа 1-адренорецепторы обладают большим порогом раздражения, чем бетта 2, поэтому в малых дозах адреналин сосудорасширяющее вещество, а в больших – сосудосуживающее;

б) вазопрессин (сужает мелкие артериолы, а артерии сужает лишь в больших дозах);

в) альдостерон – равномерно повышает тонус всех сосудов;

г) тироксин – повышает тонус;

д) ренин – из неактивного ангиотензиногена образует ангиотензин1, а затем ангиотензин2, которые повышают давление в сосудах;

е) предсердные гормоны – уменьшают секрецию вагопрессина, ренина, альдостерона – уменьшают тонус сорсудов;

Метаболиты (СО2, лактат, пируват) – выраженный сосудосуживающий эфект (центральное действие).

Медиаторы: ацетилхолин – снижает тонус, норадреналин – повышает (но при преобладании в сосудах бетта2-адренорецепторов – может расширять сосуды)

Биологически активные вещества:

а) гистамин – образуется базофилами – посредник аллергических реакций – расширяет сосуды и значительно увеличивает их проницаемость;

б) серотонин – сосудосуживающий эффект;

Кинины (тканевые гормоны):

а) брадикинин, каллидин – снижают тонус;

б) простагландины:

Е2, F2-альфа) – сосудосуживаюший эфект;

Е1 – снижает тонус сосудов.

Источник

Организм человека практически на четверть состоит из сосудов — магистралей, по которым движется кровь. Они служат для транспортировки кислорода и питательных веществ к жизненно важным органам и тканям, участвуют в выведении отходов жизнедеятельности, а также участвуют в поддержании оптимального для индивида давления в организме. Несмотря на схожесть функций, кровеносные сосуды имеют различный размер и строение. Их значение для организма в равной степени важное. Например, крупные артерии и вены не могут выполнять возложенную на них работу без мелких, иногда микроскопических по диаметру артериол, капилляров и венул.

Классификация

В анатомии нет обширной и разветвленной классификации кровеносных сосудов. Все они делятся на три вида в зависимости от размера и локализации в теле человека:

- Артерии — наиболее крупные трубчатые образования с многослойной стенкой, по которым кровь направляется от сердца по малому или большому кругу кровообращения. Сосуды этого типа подчиняются собственным механизмам регуляции, которые зависят преимущественно от интенсивности работы сердца и объема попадающих в них крови. Текущая по артериям кровь насыщена кислородом, из-за чего ее цвет приобретает ярко-алый оттенок.

- Вены — разновидность сосудов кровеносной системы, по которым кровь движется по направлению к сердцу. По строению стенки они более простые, чем артерии, ей чужды все виды регуляции тонуса, кроме физической. Их внутренняя стенка оснащена запирательным аппаратом — клапаном, который препятствует обратному току крови. Кровь, текущая по венам, насыщена углекислым газом, из-за чего ее цвет намного темнее артериальной.

- Микроциркуляторные сосуды — самые многочисленные типы кровеносных сосудов, имеющих небольшой по диаметру просвет. В их число входят артериолы и капилляры, по которым течет артериальная кровь, венулы, в которых присутствует венозная кровь, а также артериовенулярные анастомозы, в которых течет смешанная кровь (артериальная и венозная). Эта группа трубчатых образований наиболее подвержена гуморальным механизмам регуляции тонуса кровеносных сосудов.

Периферические отделы кровеносной системы значительно отличаются по строению и функциям от центральных вен и артерий. Более того, они наиболее разнообразны, так как отдельная разновидность микрососудов выполняет разные задачи.

Периферические отделы кровеносной системы значительно отличаются по строению и функциям от центральных вен и артерий. Более того, они наиболее разнообразны, так как отдельная разновидность микрососудов выполняет разные задачи.

Основные крупные сосуды

Среди всех кровеносных и лимфатических сосудов наиболее важную ценность имеют крупные магистрали, имеющие диаметр 2 см и более. Несмотря на то, что их функция состоит преимущественно в транспортировке крови, от их состояния зависит здоровье и самочувствие человека.

Самый главный кровеносный сосуд в теле человека — аорта, отходящая непосредственно от сердца. Она имеет наибольший диаметр (25-30 мм) и имеет наиболее сложное строение стенки. Ей присуща повышенная эластичность и прочность, так как ей приходится выдерживать колоссальные нагрузки от сердечного выброса. Это достаточно крупная и очень эластичная трубка, способная растягиваться во время поступления крови и сокращаться при расслаблении желудочка.

Самый главный кровеносный сосуд в теле человека — аорта, отходящая непосредственно от сердца. Она имеет наибольший диаметр (25-30 мм) и имеет наиболее сложное строение стенки. Ей присуща повышенная эластичность и прочность, так как ей приходится выдерживать колоссальные нагрузки от сердечного выброса. Это достаточно крупная и очень эластичная трубка, способная растягиваться во время поступления крови и сокращаться при расслаблении желудочка.

Аорта разделяется на два чуть менее крупных, но не менее значимых ответвления в человеческом организме — нисходящую и восходящую. Нисходящая часть разделяется на грудную и брюшную аорту, в восходящая представлена венечными артериями, подключичной и общей сонной артерией. Им присуща повышенная эластичность и прочность. Они способны сокращаться, направляя кровь в жизненно важные органы.

Самые крупные вены, которыми оснащен человеческий организм, представлены нижней и верхней полой венами. Их диаметр превышает 2 см, и основная их роль состоит в транспортировке насыщенной углекислым газом крови от нижней и верхней части тела к сердцу и легким.

Строение и функции сосудов

Строение стенок транспортной системы человеческого организма предопределяют функции кровеносных сосудов и их локализация в организме. Чем ближе к сердцу, тем сложнее анатомическая картина: больше слоев, больше функциональных особенностей и дополнительных клеток-рецепторов. Единственное, что объединяет все типы кровеносных трубок — количество слоев в стенках. Всего их насчитывается три:

Строение стенок транспортной системы человеческого организма предопределяют функции кровеносных сосудов и их локализация в организме. Чем ближе к сердцу, тем сложнее анатомическая картина: больше слоев, больше функциональных особенностей и дополнительных клеток-рецепторов. Единственное, что объединяет все типы кровеносных трубок — количество слоев в стенках. Всего их насчитывается три:

- Эндотелий — выстилающий изнутри слой. Строение внутренней оболочки кровеносных сосудов разнится в зависимости от их типов. Так, крупные артерии и вены выстланы плотным слоем эндотелия, тогда как в микроциркуляторных сосудах они расположены в более разрозненном, рыхлом порядке. Разреженный слой эндотелиальных клеток, расположенных в капиллярах, способствует проникновению кислорода, окиси углерода и питательных веществ в окружающие ткани и в обратном направлении. В артериях и венах компоненты крови практически не вступают во взаимодействие с окружающими тканями. Во всех типах прослеживается присутствие особых клеток, расположенных на базальной мембране — тончайшем слое, разграничивающем внутренний покров (интиму) сосудов с его средним слоем. Именно они служат для контроля сократительных способностей крупных и средних кровеносных трубок, скорости кровотока и обмена веществами.

- Средний слой — самый толстый из всех элементов стенки, состоящий из гладкомышечных и эластических клеток. Именно он сужает и расширяет просвет сосудов, регулируя движение крови по замкнутой системе и создаваемое в ней давление. Присутствие и толщина этих оболочек разнятся в разных участках кровеносной системы. Например, артерии снабжены наиболее толстым слоем коллагеновых и мышечных клеток, в то время как капилляр и вена практически лишены их. В стенках артерий, расположенных ближе к сердцу, присутствует больше коллагеновых волокон, призванных улучшить показатели растяжимости сосудистых стенок и сопротивлению давлению крови. В периферических артериях, которые не испытывают большой нагрузки, преобладают мышечные волокна, которые активно сокращаются для поддержания необходимой скорости кровотока.

- Наружный (краевой) слой сосуда состоит из волокон соединительной ткани, плотность которой варьируется в зависимости от величины сосуда: крупные вены и артерии окружены достаточно плотной соединительнотканной оболочкой, в то время как микроциркуляторные отделы кровеносной системы окружены очень рыхлой оболочкой. Благодаря этому капиллярная кровь отдает в лимфу и ткани питательные вещества и кислород, и «впитывает» из них продукты, требующие утилизации.

Стенки всех отделов кровеносной системы оснащены рецепторами и эффекторами — особыми клетками, которые подчиняются нервным и гуморальным механизмам регуляции. Наибольшее их количество обнаружено в дуге аорты и сонных артериях. Меньшее количество ангиорецепторов располагается в тонких артериях и венах, микроциркуляторном русле.

Несмотря на то, что состояние сосудов зависит от психоэмоционального состояния, человек не может осознанно контролировать механизм повышения или снижения степени кровоснабжения в той или иной части тела, регулировать показатели артериального давления без приема специальных средств и т. д.

Заболевания

Ангиопатия или заболевание, отражающееся на функциональности кровеносной системы, намного более разностороннее и обширное понятие, чем может показаться изначально. В медицине насчитывается не менее тысячи отклонений, непосредственно касающихся артерий, вен, капилляров, венул и артериол, артериовенулярных анастомозов. По статистике эта группа болезней является самой распространенной причиной смерти у всех возрастных и социальных групп.

Типичными патологиями артерий являются:

- Стеноз, в результате которого через суженный просвет проникает недостаточно крови. В результате заболевания развивается ишемия тканей, простыми словами кислородное голодание. Заболеванием может быть затронут как основной ствол коронарной артерии (аорты), так и более мелкие ответвления.

- Окклюзия — одна из разновидности сужения просвета, причиной которой может стать тромб или холестериновая бляшка. Присутствие сгустка крови в кровеносном сосуде приводит к тем же последствиям, что и стеноз. Патологии в большей степени подвержен тупой угол ответвления артерий и мелкие по диаметру трубки.

- Делитация или расширение артерии, которая влечет образование аневризмы. Патология диагностируется у людей со сниженной эластичностью сосудов. Чаще всего ей подвергается аорта, сонные и церебральные артерии.

- Расслоение стенки с последующим ее разрывом. Данное заболевание поражает наиболее крупные артерии, подвергающиеся повышенным нагрузкам: аорта, коронарные и легочные сосуды.

Далеко не всегда медицина может предложить методы, улучшающие течение заболеваний или полностью устраняющие их. На начальном этапе улучшение достигается за счет приема препаратов для улучшения эластичности артерий и снижения артериального давления. При сужении, вызванных тромбами или атеросклеротическими отложениями, ни один лекарственный препарат не может привести к полному выздоровлению. Единственным способом уменьшить угрозу для жизни является хирургическое вмешательство. При стенозе выполняют установку стента, а при окклюзии выполняют удаление части артерии или отложения из их просвета.

Патологии артерий влекут такие заболевания, как стенокардия и инфаркт миокарда, инсульт, аневризма и перемежающая хромота.

В число распространенных заболеваний вен входит варикоз и тромбоз. Первое представляет собой необратимое растяжение стенок с образованием карманов — варикозных узлов, в которых застаивается кровь. Состояние сопровождается ишемией, выражающейся ощущением тяжести в ногах и тупой болью, отечностью. В варикозных карманах нередко происходит образование сгустка крови в просвете кровеносного сосуда. При благоприятных условиях он фиксируется у стенки и остается на месте. При повышенной нагрузке, стрессе, повышении давления тромб может оторваться и флотировать по системе кровообращения, провоцируя опасные для жизни состояния: тромбоэмболию легочной артерии, ишемический инсульт головного мозга и внутренних органов и т. д.

Для устранения заболеваний вен применяются консервативные и хирургические методы терапии. На начальных стадиях достаточно приема препаратов, повышающих тонус вен и предотвращающих образование тромбов. При прогрессирующих формах используется тромбэктомия или удаление наиболее поврежденных участков вен.

Сосуды микроциркуляторного русла редко подвергаются патологическим изменениям. Самым опасным заболеванием этой части кровеносной системы считается сосудистое новообразование, возникшее на месте артериовенулярного анастомоза. Прорастая в расположенный рядом лимфатический сосуд, злокачественная опухоль может распространяться в другие органы и ткани.

Видео: артерии и вены, артериолы, венулы

Источник