Какие сосуды имеют кармановидные клапаны

Функция и физиология клапанов сердца. Кривая аортального давления

Атриовентрикулярные клапаны. А-В клапаны (трехстворчатый и митральный) препятствуют обратному току крови из желудочков в предсердия во время систолы. Полулунные клапаны (аортальный и легочный) препятствуют обратному току крови из аорты и легочной артерии в желудочки сердца во время диастолы. Клапаны закрываются и открываются пассивно. Это значит, что клапаны закрываются, когда градиент давления способствует обратному току крови, и открываются, когда градиент давления обеспечивает ток крови в нужном направлении. Интересно отметить, что тонкие створки А-В клапанов почти не требуют обратного тока крови для захлопывания, в то время как захлопывание массивных полулунных клапанов требует быстрого и сильного обратного тока крови в течение нескольких миллисекунд.

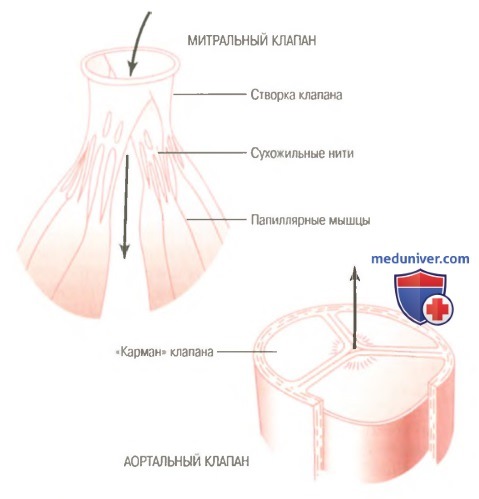

Функция папиллярных мышц. На рисунке показаны папиллярные мышцы, которые прикреплены к створкам А-В клапанов с помощью длинных сухожильных нитей. Папиллярные мышцы сокращаются одновременно с сокращением стенки желудочков, но против всяких ожиданий они никак не способствуют захлопыванию клапанов. Наоборот, они тянут створки клапанов по направлению к желудочкам и препятствуют выбуханию их в сторону предсердий во время систолы. Повреждение сухожильных нитей или паралич папиллярных мышц приводит к нарушению функции створчатых клапанов и развитию сердечной недостаточности.

Клапаны аорты и легочной артерии. Условия, в которых функционируют полулунные и А-В клапаны, различны. Во-первых, высокое давление в артериях в конце систолы заставляет полулунные клапаны резко и громко захлопываться, в то время как А-В клапаны закрываются мягче и тише. Во-вторых, из-за меньшего диаметра отверстий скорость движения крови в области полулунных клапанов в период изгнания очень высокая. И наоборот, скорость движения крови через довольно широкие А-В отверстия в период наполнения значительно ниже. Так, благодаря быстрому захлопыванию и быстрому из-гнанию крови края полулунных клапанов подвергаются гораздо большему механическому воздействию, чем створки А-В клапанов. И наконец, А-В клапаны поддерживаются с помощью сухожильных нитей, которых нет у полулунных клапанов. Следовательно, структурной основой полулунных клапанов должна быть особо прочная и гибкая фиброзная ткань, способная противостоять значительным физическим нагрузкам.

Митральный и аортальный клапаны (клапаны левого желудочка).

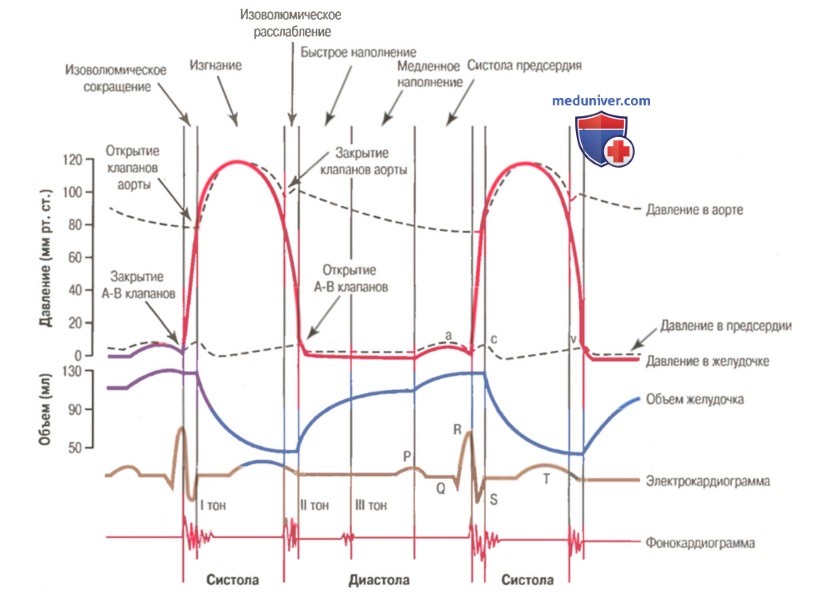

Кривая аортального давления

Во время систолы левого желудочка давление в нем стремительно растет вплоть до открытия аортальных клапанов. После открытия клапанов давление в желудочке увеличивается не так быстро. Это связано с тем, что в период изгнания кровь из желудочка быстро оттекает в аорту и далее — в систему распределительных артерий.

Поступление крови в артерии приводит к растяжению их стенки и увеличению давления до 120 мм рт. ст. (систолическое давление).

После окончания систолы, когда поступление крови в аорту прекращается и аортальные клапаны закрываются, эластические стенки артерий поддерживают высокий уровень давления в артериальной системе в течение диастолы.

Сердечный цикл левого желудочка: изменение давления в левом предсердии, левом желудочке, аорте; изменение объема желудочка; электрокардиограмма; фонокардиограмма.

В момент захлопывания аортальных клапанов на кривой аортального давления появляется так называемая инцизура. Дело в том, что непосредственно перед захлопыванием клапанов в аорте возникает кратковременный обратный ток крови, который затем резко прекращается.

В течение диастолы давление в аорте постепенно снижается, т.к. кровь из крупных артерий непрерывно оттекает в периферические сосуды и далее — в вены. К началу следующей систолы желудочка давление в аорте обычно снижается до 80 мм рт. ст. (диастолическое давление), что составляет 2/3 величины систолического давления.

Кривые давления в правом желудочке и легочной артерии аналогичны кривым давления в аорте.

– Также рекомендуем “Насосная функция сердца. Оценка насосной функции сердца”

Оглавление темы “Сердечная мышца. Сократительная функция мышцы сердца”:

1. Сердечная мышца. Физиология сердечной мышцы

2. Потенциал действия сердечной мышцы. Скорость проведения импульса в сердечной мышце

3. Связь между возбуждением и сокращением сердца. Роль ионов кальция в сокращении сердца

4. Сердечный цикл. Связь электрокардиограммы и сердечного цикла

5. Насосная функция желудочков. Функции желудочков сердца

6. Функция и физиология клапанов сердца. Кривая аортального давления

7. Насосная функция сердца. Оценка насосной функции сердца

8. Преднагрузка и постнагрузка на сердце. Механизм Франка-Старлинга

9. Внешняя регуляция насосной функции сердца. Вегетативная регуляция сердца

10. Влияние калия и кальция на сердце. Влияние температуры тела на сердце

Источник

Устройство клапана аорты, его функция

Аортальный клапан (АК) разграничивает левый желудочек и аорту, предотвращая обратный ток крови в диастолу (фаза расслабления миокарда). Еще одно его название – полулунный – отражает особенности строения, поскольку АК образован тремя выпуклыми карманами (заслонками).

Анатомия

АК расположен в начальном отделе сосуда – луковице аорты, которая проецируется на грудную клетку в центре грудины, между хрящами третьих ребер.

Строение АК весьма сложное, клапан состоит из:

- трех полулунных створок (или заслонок);

- фиброзного кольца;

- комиссур.

Иногда его дополняют синусами Вальсальвы и треугольниками Генле. Указанные элементы анатомически не принадлежат к аорте, но принимают участие в работе структуры.

Фиброзное кольцо состоит из соединительнотканных пучков, образованных коллагеновыми и эластическими волокнами. Элемент образует границу между желудочком и луковицей аорты, являясь местом крепления створок.

Заслонки – основная функциональная часть АК. По своей форме они напоминают карманы, которые отходят от стенок аорты, основанием прикрепленные к фиброзному кольцу. Свободный край каждой из створки слегка удлинен и на конце содержит Арранциев узелок.

Есть три заслонки: правая, левая и задняя. Напротив каждой находятся так называемые синусы (или пазухи) Вальсальвы – входные ворота коронарных сосудов, питающих миокард сердца.

Комиссуры – линии соприкосновения краев заслонок в момент, когда клапаны находятся в закрытом состоянии. От плотности их сочленения во многом зависит нормальная деятельность сердца.

Гистология

Все клапаны, в том числе и аортальный, образованы из эндокарда – внутренней оболочки сердца, преимущественно состоящей из эпителиальных клеток. Однако каждая структура имеет особенности:

- Фиброзное кольцо образовано соединительной тканью, что придает определенную жесткость и плотность. Необходимость такого строения вызвана большой гемодинамической нагрузкой, которой подвержен элемент.

- Заслонки образованы тремя слоями соединительной ткани: фиброзным (или аортальным), губчатым и желудочковым. Они содержат большое количество коллагена и незначительное – эластина. Снаружи каждая створка покрыта тонкой эндотелиальной оболочкой.

- Синусы Вальсальвы имеют более тонкую, в сравнении с аортой, стенку. Последняя состоит из двух слоев: интимы и медии. По направлению к сердцу количество коллагена уменьшается, а эластина – увеличивается.

В процессе эмбриогенеза АК развивается из мезенхимы, как и все ткани левого желудочка.

Физиология

Физиологическое значение АК огромное, поскольку клапан регулирует нормальный поток крови из желудочка в систему большого круга, который питает весь организм. Кроме того, адекватное закрытие створок принимает участие в наполнении коронарных артерий.

Работа клапана происходит пассивно, под воздействием поступающей из сердца крови. Весь процесс разделен на две стадии – периоды открытия и закрытия створок.

Фаза открытия содержит несколько этапов:

- Подготовительный. В этот момент сердце находится в фазе изоволюметрического (постоянный размер и объем камеры) сокращения. При этом все клапаны закрыты, и во время мышечного напряжения в левом желудочке быстро растет давление. Кроме того, расширяется корень аорты, в результате чего створки начинают открываться уже до того, как возникнет разница в давлениях по обеим сторонам.

- Быстрое открытие начинается в тот момент, когда давление в желудочке превышает значение в аорте, после чего кровь устремляется из сердца, продавливая створки.

- Пик открытия совпадает с фазой быстрого изгнания. Заслонки в это время плотно прижаты к пазухам Вальсальвы, просвет приближается к форме круга.

Период закрытия состоит из двух фаз:

- Устойчивое открытие соотносится с фазой медленного изгнания. Давление начинает выравниваться, створки частично отходят от стенок, просвет больше напоминает форму треугольника.

- Быстрое закрытие. Из-за замедленного потока крови возле стенок образуются небольшие завихрения. Достигая синусов, они проникают в карманы клапана и отодвигают створки к центру, тем самым закрывая их.

Захлопываясь, створки издают звук, который при аускультации регистрируют как 2-й тон. Дополнительный шум возникает от обратного кровотока во время диастолы, когда жидкость ударяется о закрытый клапан.

Основные патологии клапана и методы их коррекции

Выделяют врожденные и приобретенные заболевания АК. К первой категории относятся такие патологии:

- Двустворчатый клапан – опасное состояние, при котором развиваются склероз и спайки между заслонками. Патология ведет к стенозированию (сужению просвета) и прогрессирующей дисфункции АК, которая требует хирургического вмешательства.

- Четырехстворчатый клапан – характеризуется неполным смыканием створок, что приводит к возникновению недостаточности и обратному забросу крови.

Врожденные пороки обусловлены взаимодействием генетических мутаций (например, синдром Марфана) и внешних факторов во внутриутробном периоде (токсические вещества, медикаменты, излучение или болезнь матери).

Приобретенные аномалии развиваются под влиянием:

- аутоиммунных заболеваний (ревматизм, системная красная волчанка, болезнь Педжета);

- атеросклероза;

- метаболических кардиомиопатий (токсические, при сахарном диабете или тиреоидите);

- инфекционных патологий (сифилис, бактериальный миокардит).

Результатом длительного повреждения становятся стеноз или недостаточность (связанная с регургитацией) клапанов.

Стеноз АК – сужение просвета между заслонками из-за их сращения, в результате которого затрудняется отток крови из сердца в аорту. При этом возникает гипертрофия миокарда желудочка, и, как результат, кардиомиопатия. Все заканчивается сердечной недостаточностью.

Сначала болезнь никак не проявляется, однако со временем патология прогрессирует. Чаще возникает застой в малом круге кровообращения, что приводит к легочной гипертензии и кардиальной астме. Пациент может жаловаться на отеки в нижних конечностях.

При недостаточности клапана заслонки не смыкаются полностью в фазу закрытия, в результате чего в диастолу кровь попадает из аорты в желудочек. Патологический процесс в клинике называется регургитацией. Дополнительный объем ведет к растяжению сердечной камеры и развитию гипертрофии миокарда, а в дальнейшем – к недостаточности кровообращения.

Клинические признаки патологии:

- симптомы нарушения мозгового кровообращения (слабость, головокружение, обморок);

- низкое артериальное давление (особенно диастолическое);

- учащенное сердцебиение;

- усиленная пульсация сонной артерии;

- признаки ишемии миокарда из-за недостаточного поступления крови в венечные сосуды.

Отдельной формой считается относительная недостаточность АК, которая возникает при расширении начального отдела аорты, в результате чего заслонки не могут полностью смыкаться. Нарушение встречается при артериальной гипертонии, аневризме и атеросклерозе.

Особенности лечения клапанных патологий

Все дефекты АК требуют хирургического вмешательства, поскольку имеют прогрессирующий характер. На ранних стадиях нередко используют консервативные методы, однако медикаменты обладают кратковременной эффективностью, а применяют их лишь для купирования симптомов.

В лечении патологий аортального клапана используют кардиохирургические вмешательства:

- Протезирование. Больному устанавливают новый клапан – искусственный или биологический. Несмотря на то, что эта операция лучше всего нормализует гемодинамику, существуют и недостатки: высокий риск тромботических осложнений; манипуляция противопоказана в пожилом возрасте.

- Баллонная вальвулопластика – малоинвазивное вмешательство, применяющееся при стенозе. Описание метода: через бедренную артерию заводят специальный зонд, который расширяет суженый просвет.

- Баллонную контрпульсацию применяют при недостаточности. Техника метода заключается во введении катетера с раздувающимся концом. С помощью инструмента разравнивают пораженные заслонки, в результате чего последние начинают плотно прилегать друг к другу.

Выводы

Эффективная работа аортального клапана сердца играет значимую роль в поддержании адекватных показателей кровообращения. Современная медицина предлагает широкий арсенал средств для эффективной хирургической коррекции и медикаментозной поддержки больных с дефектами АК.

Источник