Какие ткани человеческого организма лишены кровеносных сосудов

В организме человека имеется множество систем органов, каждый из которых нуждается в постоянном восполнении питательных веществ и отведении продуктов метаболизма. С этой целью справляется кровь, которая является главной транспортной средой. В таком контексте закономерно задать вопрос о том, какие ткани лишены кровеносных сосудов. Как они называются и как осуществляется их питание, следует рассмотреть детальнее.

Питание суставных хрящей

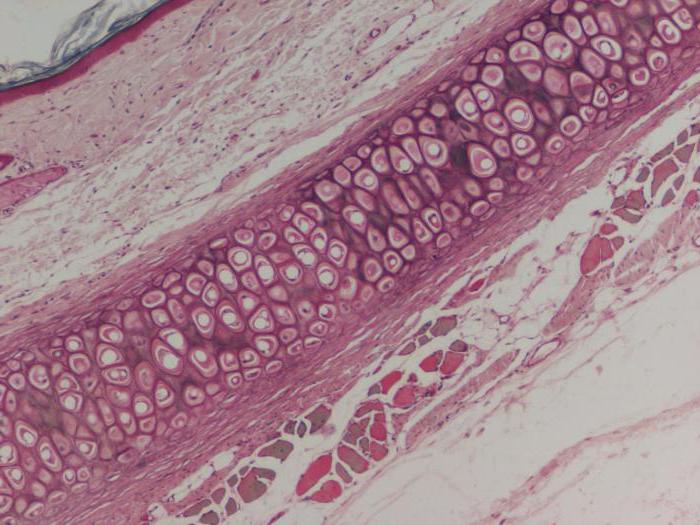

Рассматривая вопрос о том, какие ткани лишены кровеносных сосудов, следует вспомнить два очевидных варианта ответа. Первый – это хрящевая, второй – производные эпидермиса кожи. Хрящевая гиалиновая ткань является примером соединительной, которая формирует защитную амортизирующую оболочку для суставов. В остальных хрящах тела, к примеру, в гортани, ушных раковинах, фиброзных кольцах и клапанах сердца кровеносные сосуды присутствуют. Но в хрящах, которые обеспечивают защиту суставов, их нет. Питание суставного хряща достигается за счет синовиальной жидкости и растворенных в ней веществ. Также кровеносные сосуды полностью отсутствуют в роговице глаза, питание которой обеспечивается слезной жидкостью.

Производные эпидермиса

Все известные в биологии производные эпидермиса кожи не обеспечиваются кровью. Такие ткани лишены кровеносных сосудов, которых не имеет и сам эпидермис. Он представляет собой отмирающие клетки, которые не нужно обеспечивать питательными веществами. Волосы, в отличие от ногтей и эпидермиса, имеют признаки жизни. Их питание обеспечивает волосяная луковица.

Эпителиальная ткань

Несмотря на косвенное сообщение с системой кровоснабжения, эпителиальная ткань не имеет своих артерий и вен. Это отвечает на вопрос о том, какие ткани лишены кровеносных сосудов. Почему? Следует разобраться детальнее. Любой эпителий представляет собой совокупность клеток, расположенных на базальной мембране. Последняя представляет собой полупроницаемую структуру, через которую свободно проходят растворенные в межклеточной жидкости питательные вещества. Сами кровеносные сосуды не пронизывают базальную мембрану, которая состоит из фибриллярных белков.

Питание эпителиальной ткани достигается за счет простой диффузии и активного транспорта веществ из межклеточной жидкости. Туда они поступают через капиллярные фенестры и свободно проходят базальную мембрану, достигая эпителиальных клеток. При этом питательные вещества в большей свой массе расходуются на обеспечение нужд росткового слоя эпителия. Чем дальше от него, тем меньше питания получает эпителиальная ткань. Однако этого достаточно для ее функционирования.

На вопрос о том, какие ткани лишенны кровеносных сосудов у человека, следует отвечать, что эпителиальные, так как они связаны только с межклеточной жидкостью. Из нее эпителий получает питание, а продукты метаболизма может сбрасывать в открывающуюся полость, а не в кровь. Особая ситуация наблюдается в случае с кишечным эпителием, который помимо экскреции способен всасывать вещества из кишечника.

Итак, какие ткани лишены кровеносных сосудов? Ответ: все эпителиальные, ограниченные от сосудов базальной мембраной, но косвенно сообщающиеся с кровеносной системой. Потому в норме все питательные вещества из кишечника также попадают в межклеточное пространство и позже диффундируют в кровь.

Источник

В организме человека насчитывают более 200 различных типов клеток. Клетки образуют ткани. Ткань – это совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих общее происхождение, строение и функции. Различают 4 вида тканей: эпителиальную, соеди- нительную, мышечную и нервную (рис. 123).

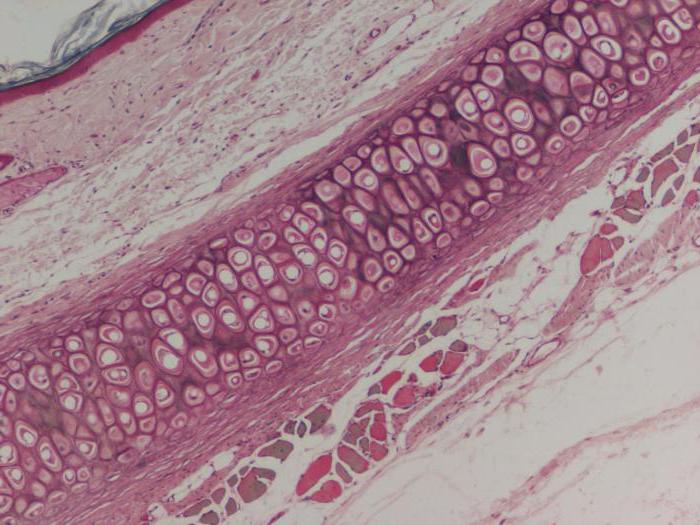

Эпителиальные ткани. Эпителиальные ткани покрывают всю наружную поверхность тела, внутренние поверхности желудочнокишечного тракта, дыхательных и мочеполовых путей, образуют серозные оболочки, большинство желез организма (железы желудочно-кишечного тракта, поджелудочная, щитовидная, потовые, сальные и т.д.). По строению и расположению клеток выделяют однослойный: плоский, кубический, цилиндрический, многорядный эпителий и многослойный: плоский неороговевающий, плоский ороговевающий, переходный эпителий.

В однослойных эпителиях все клетки лежат на базальной мембране. В многослойных эпителиях с базальной мембраной связан только нижний (глубокий) слой.

Эпителиальные ткани содержат мало межклеточного вещества и не имеют сосудов (рис.124).

Железистый эпителий. Клетки железистого эпителия принимают участие в образовании и выделении специфических веществ- секретов на поверхность кожи, слизистых оболочек, в кровь и лимфу.

Рис. 123. Ткани организма человека.

Рис. 124. Виды эпителиальной ткани.

Соединительные ткани. Соединительная ткань состоит из клеток и межклеточного вещества, представленного основным аморфным веществом и волокнами (коллагеновыми и эластическими). К соединительным тканям относят собственно соединительную ткань, хрящевую, жировую, костную ткань, кровь и лимфу (рис. 125, 126).

Входя в состав органов и заполняя промежутки между ними, соединительные ткани выполняют механическую, защитную и тро- фическую функции.

Собственно соединительная ткань может быть: 1) плотной волокнистой (входит в состав связок, сухожилий, фасций, апоневрозов, эластической ткани, сетчатого слоя кожи); 2) рыхлой неоформленной (сопровождает кровеносные сосуды, нервы и входит в состав почти всех органов).

В плотной волокнистой ткани волокна преобладают над клетками и основным веществом.

Хрящевая ткань. Хрящевая ткань состоит из развитого межклеточного вещества и клеток.

В зависимости от строения межклеточного вещества различают гиалиновый (хрящи трахеи, бронхов), эластический (ушная раковина) и волокнистый (межпозвоночный диск) хрящи.

Костная ткань. Костная ткань состоит из костных клеток (остеоцитов) и межклеточного вещества, представленного оссеиновыми (коллагеновыми) волокнами и основным веществом, пропитанным минеральными солями.

Рис. 125. Виды соединительной ткани.

Остеоциты располагаются между волокнами межклеточного вещества. Хрящевая и костная ткани выполняют опорную функцию.

Жировая ткань. Жировая ткань располагается в подкожном жировом слое, сальнике, брыжейке кишечника, в жировой капсуле почек.

Ретикулярная ткань. Ретикулярная ткань образует основу кроветворных и иммунных органов (красный костный мозг, лимфатические узлы, селезенка), где развиваются и размножаются все клетки крови и иммунной системы.

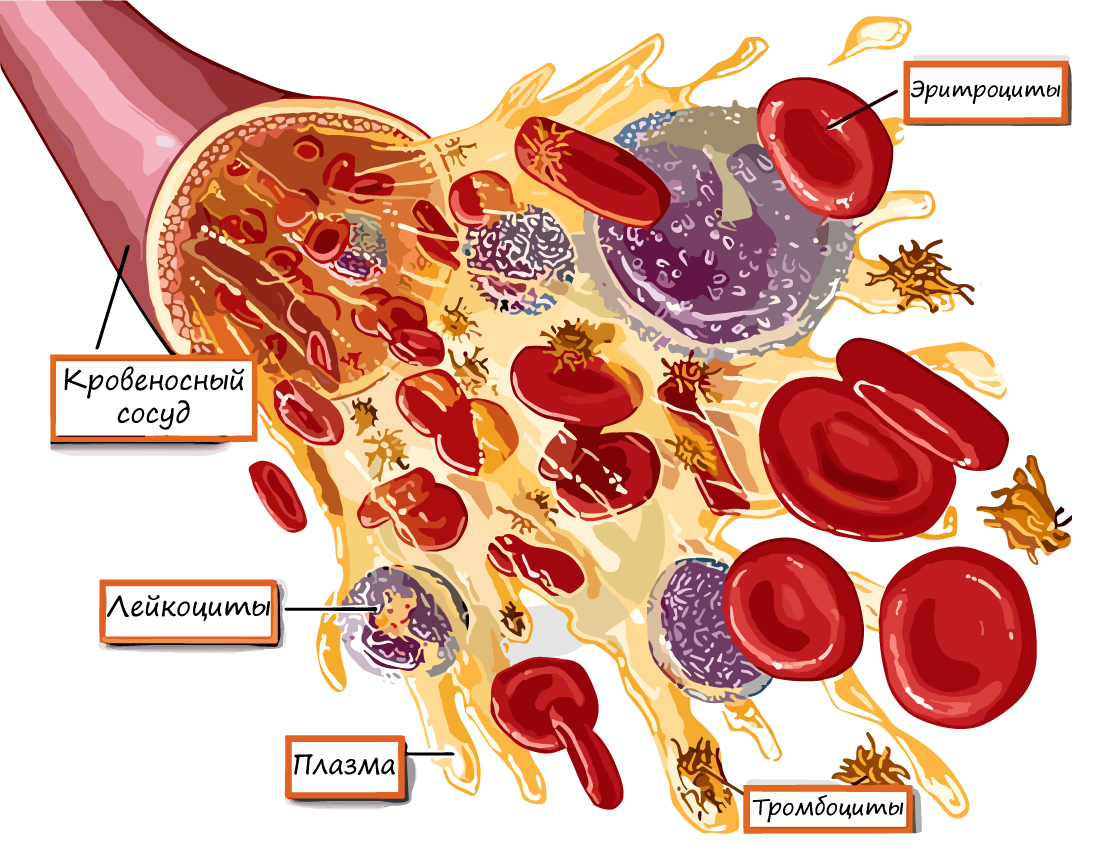

Рис. 126. Клетки крови человека. 1 – эритроциты; 2 – сегментоядерный нейтрофил; 3 – палочкоядерный нейтрофил; 4 – юный нейтрофил; 5 – эозинофил; 6 – базофил; 7 – большой лимфоцит; 8 -средний лимфоцит; 9 – малый лимфоцит; 10 – моноцит; 11 – кровяные пластинки (тромбоциты).

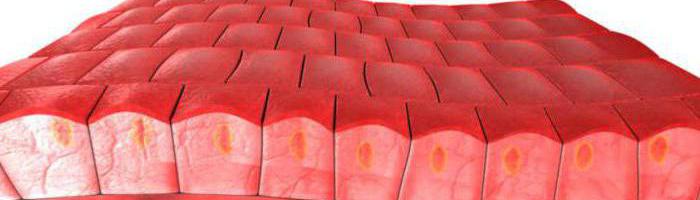

Кровь и лимфа. Кровь и лимфа состоят из жидкого межклеточного вещества (плазмы) и свободно взвешенных в нем клеток (форменных элементов). К форменным элементам крови относят эритроциты, лейкоциты и тромбоциты (рис. 126.).

У человека массой 70 кг – 5-6 литров крови.

Плазма крови представляет собой жидкость, содержащую 90- 93 % воды, 7-8 % белков, 0,9 % солей и 0,1 % глюкозы. Плазма крови имеет слабощелочную реакцию (рН – 7,36).

Белки плазмы участвуют в процессах свертывания крови, образуют антитела, иммуноглобулины, обеспечивают вязкость крови, постоянство ее давления.

Минеральные вещества в виде солей и ионов поддерживают постоянство осмотического давления и содержание воды в клетках.

Плазма составляет 55 % объема крови, форменные элементы – 45%.

В 1 мкл крови здорового человека содержится 4,5-5 млн эритроцитов.

Эритроциты – красные кровяные тельца – не содержат ядра, имеют форму двояковогнутого диска диаметром 7-8 мкм и толщиной 2 мкм.

В цитоплазме зрелых эритроцитов находится пигмент – гемоглобин. В состав гемоглобина входит белок – глобин и небелковая группа – гем, содержащая ион железа.

Основная функция гемоглобина – транспорт кислорода и углекислого газа.

Лейкоциты – белые кровяные тельца – ядерные клетки размером 8-10 мкм, способны к активному движению. В 1 мкл крови их содержится 4 000 – 9 000.

По форме ядра, составу цитоплазмы и назначению лейкоциты подразделяют на две группы: гранулоциты (зернистые) и агранулоциты (незернистые). Гранулоциты имеют сегментированное ядро и гранулы в цитоплазме. К ним относят эозинофилы, базофилы, нейтрофилы. Участвуя в фагоцитозе, гранулоциты выполняют защитную функцию.

Агранулоциты имеют несегментированное ядро и цитоплазму, не содержащую гранул. К ним относят моноциты, лимфоциты. Моноциты способны к фагоцитозу, а лимфоциты участвуют в иммунологических реакциях.

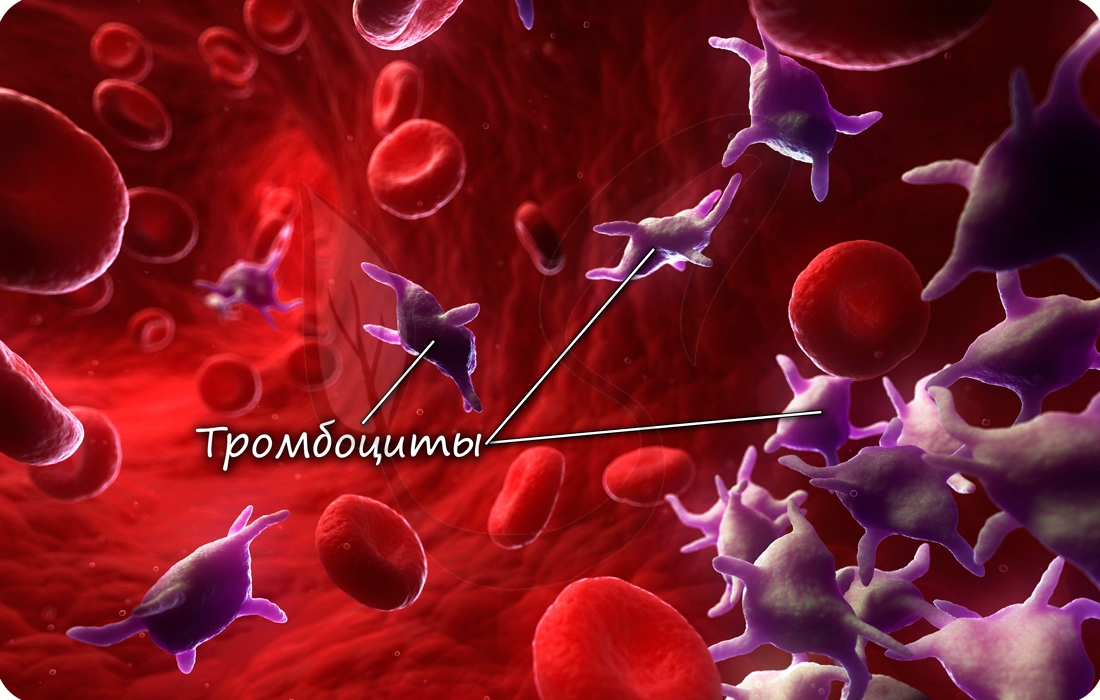

Тромбоциты – кровяные пластинки – мелкие безъядерные клетки. В 1 мкл крови их содержится 250 000 – 350 000. Тромбоциты участвуют в процессах свертывания крови.

Лимфа – бесцветная жидкость, образуется из тканевой жидкости, содержит в 3-4 раза меньше белков, чем плазма крови. В

лимфе есть белок фибриноген, и поэтому она способна свертываться. В лимфе нет эритроцитов, но присутствуют лейкоциты (преимущественно лимфоциты).

Кровь и лимфа обеспечивают гуморальную связь между всеми органами, транспортируют различные вещества от одних органов к другим, участвуют в обмене веществ, выполняя трофическую функцию, поддерживают постоянство внутренней среды организма, осуществляют защиту организма, вырабатывая вещества, необходимые для борьбы с микроорганизмами; обладают способностью свертывания при кровотечениях.

Мышечная ткань. Различают гладкую, поперечно-полосатую и сердечную мышечные ткани.

Основное свойство мышечных тканей – сократимость.

Гладкая мышечная ткань входит в состав стенок внутренних органов (кишечник, матка, мочевой пузырь), кровеносных сосудов и сокращается непроизвольно. Эта ткань состоит из гладкомышечных одноядерных клеток веретенообразной формы около 100 мкм длиной (рис. 127, А).

Поперечно – полосатые мышечные ткани образуют скелетные мышцы и мышцы некоторых внутренних органов (глотка, язык, часть пищевода). Сокращение этих мышц происходит произвольно, т.е. подчиняется воле человека. Эта ткань состоит из многоядерных мышечных волокон, имеющих длину до 10-12 см. В во- локнах чередуются темные и светлые участки, имеющие различные светопреломляющие свойства (рис. 127, Б).

Мышечная ткань сердца состоит из клеток (миоцитов), образующих соединяющиеся друг с другом комплексы. Эта мышечная ткань похожа на скелетную (имеет поперечно-полосатую исчерченность), но сокращается непроизвольно, подчиняясь автоматизму сердечных ритмов (рис. 128).

Нервная ткань. Нервная ткань образована чувствительными клетками и нейроглией.

Нервные клетки (нейроциты) имеют тело и отростки различной длины. По длинному отростку (аксону) нервный импульс движет- ся от тела нервной клетки к рабочим органам. По коротким отросткам (дендритам) нервный импульс направляется к телу клетки

Рис. 127. Виды мышечной ткани. А – гладкая мышечная ткань; Б – по- перечно-полосатая мышечная ткань; В – мышца.

Рис. 128. Поперечно-полосатая мышечная ткань сердца.

Рис. 129. Схема строения нервной клетки.

(рис. 129). По количеству отростков нейроциты делятся на три группы: униполярные – с одним отростком, биполярные – с двумя отростками (дендрит и аксон) и мультиполярные – имеющие три и более отростков (рис. 130).

Рис. 130. Нервные клетки.

А – мультиполярный нейрон; Б – униполярный нейрон; В – биполярный нейрон; 1 – нейрит (аксон); 2 – дендрит.

Рис. 131. Клетки нейроглии. 1 – тело; 2 – отростки.

Нейроглия выполняет опорную, защитную, трофическую функции (рис. 131).

Нервная ткань составляет основу нервной системы (головного, спинного мозга и нервов). Нервная система регулирует все процессы в человеческом организме и осуществляет его связь с окружающей средой.

Основные свойства нервной ткани – возбудимость и проводимость.

ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ

Ткани образуют органы. Орган – обособленная часть тела, занимающая в нем постоянное положение, имеющая определенное строение и выполняющая определенные, характерные для нее функции (рис. 132).

Рис. 132. Внутренние органы человека.

Рис. 133. Системы органов.

Органы, имеющие общий план строения, общее происхождение и связанные функционально, составляют систему органов.

Выделяют следующие системы органов: костную, мышечную, нервную, пищеварительную, дыхательную, сердечно-сосудистую, мочеполовой аппарат, иммунную, эндокринную (рис. 133).

Несколько систем органов объединяют в аппарат. В аппарате органы имеют различное строение и происхождение, но выполняют одну функцию.

Костная и мышечная системы составляют опорно-двигательный аппарат. Имеются мочеполовой, эндокринный аппараты.

Системы и аппараты органов объединены в целостный единый организм.

Целостность организма поддерживается деятельностью нервной и гуморальной систем.

ОСИ И ПЛОСКОСТИ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

Для определения положения органов используют три взаимно перпендикулярные плоскости: сагиттальную – вертикально рассекающую тело спереди назад (эта плоскость делит тело на правую и левую части); фронтальную – перпендикулярную сагиттальной и разделяющую тело на брюшную (переднюю) и спинную (заднюю) части; горизонтальную – отделяющую верхнюю часть тела от нижней (рис. 134).

Рис. 134. Плоскости тела человека.

1 – фронтальная; 2 – сагиттальная; 3 – горизонтальная.

В теле человека условно можно провести множество таких плоскостей.

Соответственно плоскостям через тело человека условно можно провести три взаимно перпендикулярные оси:

1. Вертикальная – направлена сверху вниз, совпадает с продольной осью тела. Вокруг нее возможны движения (вращения направо, налево).

2. Фронтальная (поперечная) ось – направлена справа налево. Вокруг нее можно выполнять наклоны вперед, сгибание, разгибание.

3. Сагиттальная ось – направлена спереди назад. Вокруг нее выполняют движения вправо, влево.

Вопросы для самоконтроля

1. Что изучает анатомия?

2. Что такое ткань?

3. Какие ткани различают в организме человека?

4. Какое строение характерно для эпителиальных тканей?

5. Какие эпителиальные ткани различают?

6. Какие функции выполняют эпителиальные ткани?

7. Какое строение характерно для соединительных тканей?

8. Какие виды соединительных тканей известны?

9. Какие функции выполняют соединительные ткани?

10. Сколько и какие виды мышечных тканей различают?

11. Что характерно для гладкой мышечной ткани?

12. В состав каких органов входит гладкая мышечная ткань?

13. Что характерно для поперечно-полосатой мышечной ткани?

14. В состав каких органов входит поперечно-полосатая мышечная ткань?

15. В чем состоят особенности строения ткани мышцы сердца?

16. Какое строение имеет нервная ткань?

17. Какими свойствами обладает нервная ткань?

18. Что такое орган?

19. Какие системы органов выделяют у человека?

20. Какие плоскости тела используют для определения положения органов?

21. Какие оси можно провести через тело человека?

Ключевые слова темы «Ткани, органы, системы органов, оси и плоскости тела человека»

аксон

аморфное вещество

анатомия

апоневроз

базальная мембрана

бронхи

брыжейка

возбудимость

волокна

волокнистый хрящ вращение гиалиновый хрящ гладкая мышечная ткань глотка

головной мозг горизонтальная плоскость гуморальная система движение дендрит

дыхательные пути железистый эпителий железы

желудочно-кишечный тракт

жировая капсула

жировая ткань

защитная функция

иммунные органы

кишечник

кожа

коллагеновые волокна костная ткань костные клетки красный костный мозг кровеносные сосуды кроветворные органы кровь

кубический эпителий

лейкоциты

лимфа

лимфатические узлы

матка

межклеточное вещество межпозвоночный диск механическая функция минеральные соли многорядный эпителий мочевой пузырь мочеполовая система мочеполовой аппарат мочеполовые пути мышечная ткань мышечное волокно мышца сердца наклон вперед нейроглия нервная клетка нервная система нервная ткань нервный импульс нервы

обмен веществ однослойный эпителий окружающая среда опорно-двигательный аппарат орган

ороговевающий эпителий основное вещество остеоциты ось

переходный эпителий

пищевод

плазма

плоский эпителий

плоскость

поверхность тела

поперечно-полосатая мышечная

ткань

постоянство внутренней среды

организма

потовая железа

почки

проводимость

происхождение

промежуток

разгибание

ретикулярная ткань

сагиттальная плоскость

сальная железа

сальник

связки

сгибание

селезенка

сердечно-сосудистая система сердечные миоциты сердечный ритм серозные оболочки система органов система органов размножения скелетные мышцы слизистая оболочка соединительная ткань сократимость

спинной мозг

строение

сухожилия

ткани

трахея

тромбоциты

трофическая функция

ушная раковина

фасции

форменные элементы крови

фронтальная плоскость

функция

хрящевая ткань

цилиндрический эпителий

часть тела

человек

щитовидная железа эластические волокна эластический хрящ эндокринный аппарат эпителиальная ткань эритроциты язык

Источник

Внутренняя среда организма складывается из 3 тесно взаимосвязанных компонентов: кровь, лимфа и межклеточная жидкость (тканевая, интерстициальная).

В капиллярах стенка состоит из одного слоя клеток, что делает возможным газообмен и обмен питательными веществами с окружающими капилляр тканями. Через стенку сосуда газы, питательные вещества и вода из крови устремляются к клеткам. В клетках происходит тканевое дыхание, в межклеточную жидкость выделяется углекислый газ, который затем поступает в кровь, соединяется с гемоглобином и, достигая альвеол в легких, удаляется из организма.

У лимфатических сосудов есть особенность, которую вы всегда обнаружите на рисунке: они начинаются слепо, в отличие от кровеносных сосудов. Лимфу в них образует вода, поступающая из межклеточной жидкости. Лимфа участвует в перераспределении жидкости в организме.

Состав и функции крови

Кровь – важнейшая составляющая внутренней среды организма. Напомню, что эта ткань относится к жидким соединительным тканям и состоит из плазмы (на 55%) и форменных элементов (оставшиеся 45%). У взрослого человека объем крови составляет 4-6 литра.

Давайте систематизируем и углубим наши знания о крови. Кровь состоит из:

- Плазмы на 55%

В состав плазмы входят различные белки: альбумины, глобулины, фибриноген, ионы Ca2+, K+, Mg2+, Na+, Cl-, HPO42-, HCO3-.

Плазма выполняет ряд важных функций:

- Трофическую (питательную) – белки плазмы являются источником аминокислот

- Буферную – поддерживают кислотно-щелочное состояние (pH крови = 7,35-7,4)

- Транспортную – белки глобулины транспортируют питательные вещества – жиры, а также гормоны, витамины

- Защитную – в крови циркулируют антитела, белки крови (в частности фибриноген) обеспечивают гемостаз (свертывание крови)

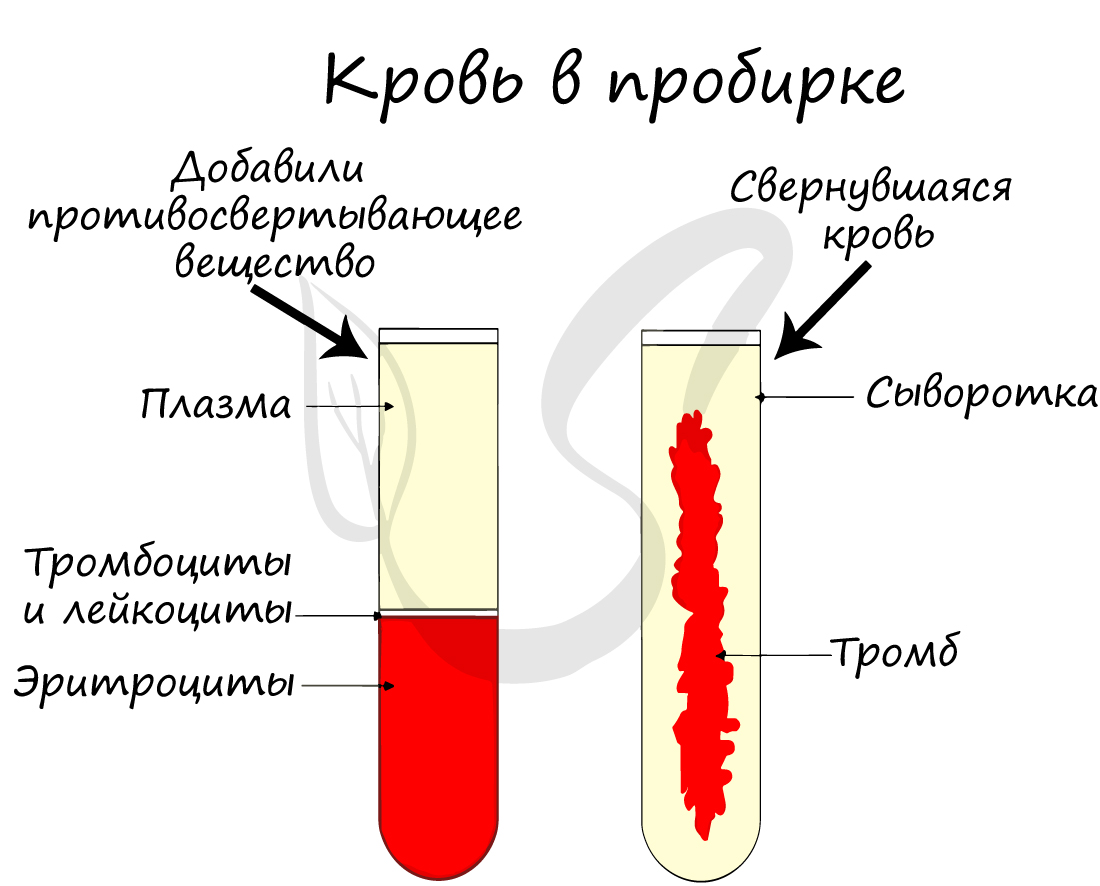

Отметьте, что плазма крови без фибриногена называется сывороткой (она не свертывается, в отличие от плазмы). Концентрация соли NaCl (хлорида натрия) в крови примерно постоянна и составляет 0,9%.

- Форменных элементов

К ним относятся:

- Эритроциты – от греч. ἐρυθρός – красный и κύτος – вместилище, клетка

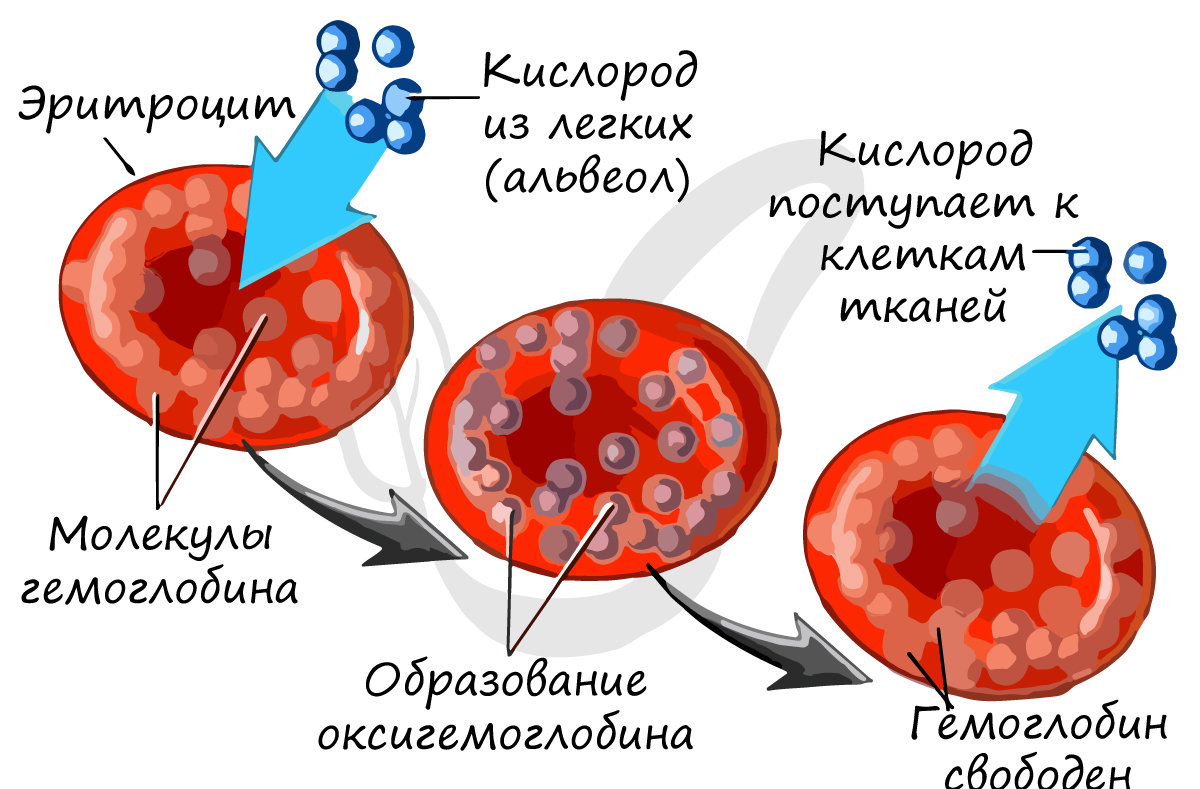

Эритроциты – красные кровяные тельца, основная их функция – дыхательная – перенос газов: кислорода от альвеол легких к тканям и углекислого газа от тканей к альвеолам. В 1 мм3 крови находится около 4-5 млн. Основной белок эритроцита – гемоглобин, состоящий из железосодержащего гема (Fe) и белка глобина.

Эритроциты имеют характерную двояковогнутую форму, лишены ядра (в отличие от эритроцитов других животных, например, эритроциты лягушки содержат ядро). Их маленький диаметр и способность складываться помогает им проникать через самые мельчайшие сосуды нашего тела – капилляры, диаметр которых меньше, чем диаметр эритроцита!

Эритроциты дифференцируются в красном костном мозге (в губчатом веществе костей), срок их жизни составляет 120 дней. К окончанию жизненного цикла их форма становится шарообразной. Такие старые шарообразные эритроциты задерживаются в печени и селезенке, которая называется кладбищем эритроцитов. Здесь они разрушаются, а их остатки фагоцитируются.

Из статьи о легких вы уже знаете, что гемоглобин образует соединения:

- C кислородом – оксигемоглобин

- C углекислым газом – карбгемоглобин

- C угарным газом – карбоксигемоглобин

Сродство гемоглобина к угарному газу в 300 раз выше, чем к кислороду, поэтому карбоксигемоглобин очень устойчив.

Вообразите: при содержании во вдыхаемом воздухе 0,1% угарного газа 80% от общего количества гемоглобина связываются с угарным газом, а не кислородом! Угарный газ образуется при пожарах в замкнутом пространстве, отравиться им и потерять сознание можно очень быстро. Если немедленно не вынести человека на свежий воздух, то летальный исход становится неизбежным.

Запомните, что у людей, живущих в горной местности, количество эритроцитов в крови несколько выше, чем у обитателей равнины. Это связано с тем, что концентрация кислорода в горах ниже средней, вследствие чего компенсаторно увеличивается содержание эритроцитов в крови, чтобы переносить больше кислорода.

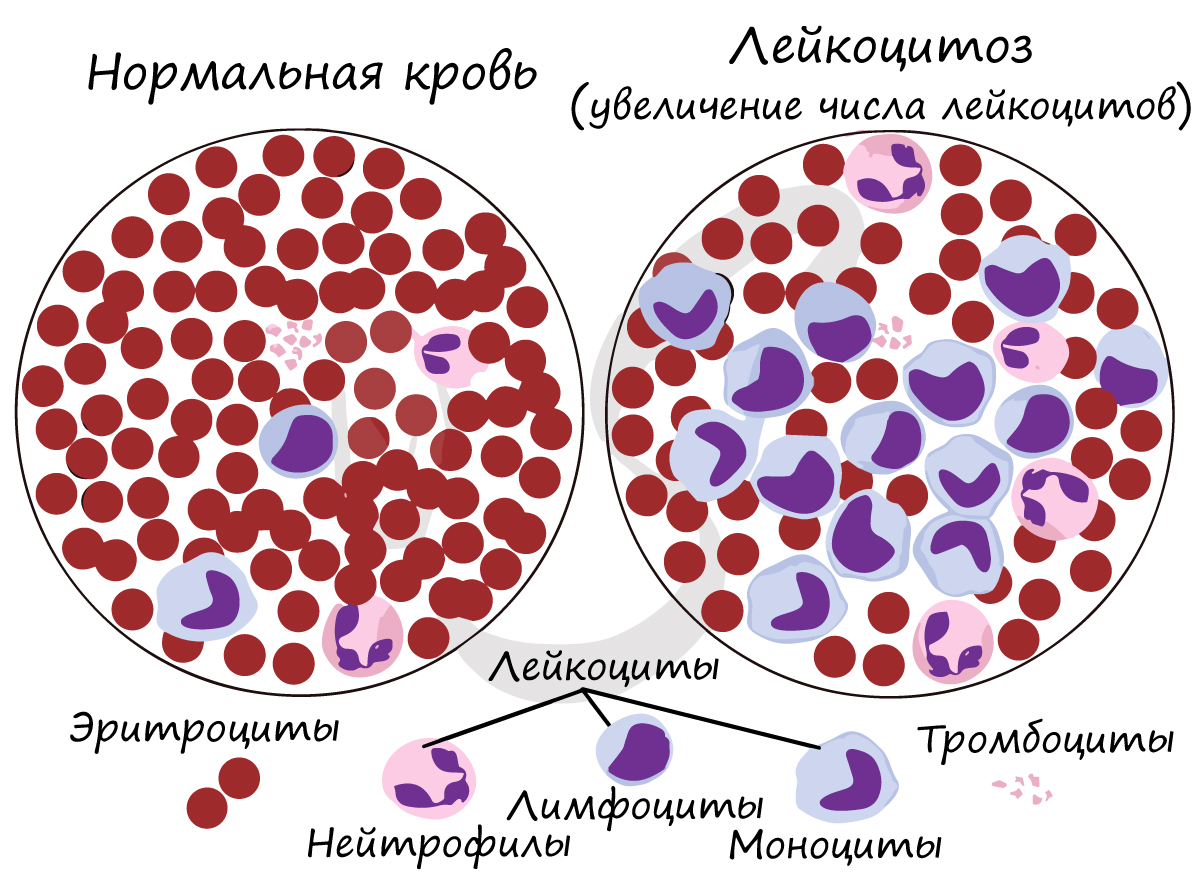

- Лейкоциты – от др.-греч. λευκός – белый и κύτος – вместилище, тело

Лейкоциты – белые кровяные тельца, имеющие ядро и не содержащие гемоглобин. Дифференцируются в красном костном мозге, лимфатических узлах. С кровью переносятся к тканям организма, где проходит основная часть их жизненного цикла: они выполняют защитную функцию, которая заключается в:

- Осуществлении фагоцитоза

- Обезвреживании ядов, токсинов

- Участие в клеточном и гуморальном иммунитете

Число лейкоцитов в 1 мм3 крови 4-9 тысяч. Лейкоциты разнообразны по форме и строению, среди них встречаются нейтрофилы, лимфоциты, моноциты. Их деятельность направлена на защиту организма: они обеспечивают иммунитет.

Если лейкоциты увеличены в анализе крови, то врач может заподозрить инфекционный процесс: во время него лейкоциты возрастают, чтобы уничтожить бактерии и вирусы, попавшие в организм.

Около 25-40% от всех лейкоцитов составляют лимфоциты, в популяции которых можно обнаружить T- и B-лимфоциты. Они выполняют важнейшие функции, благодаря которым формируется иммунитет.

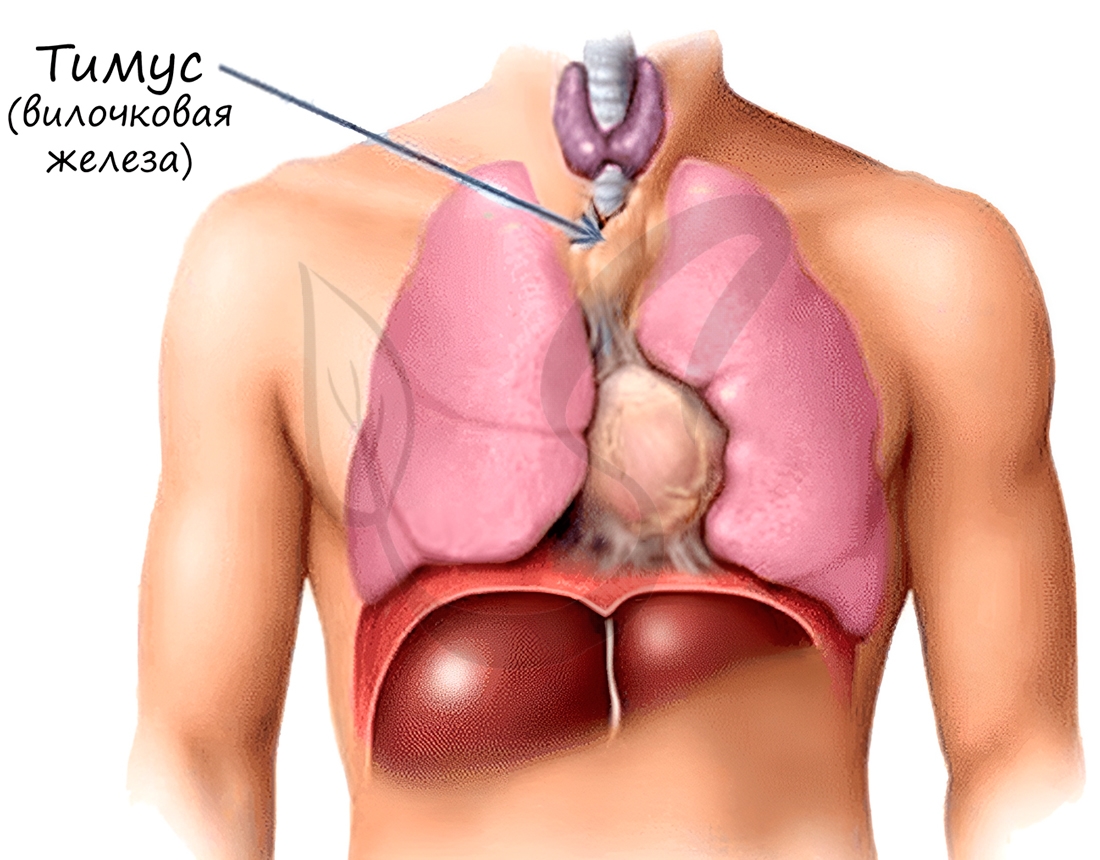

T-лимфоциты созревают в специальном органе – тимусе (вилочковой железе). Они обеспечивают клеточный иммунитет, выявляют и уничтожают мутантные (раковые) клетки, миллионы которых ежедневно образуются даже у здорового человека. Уничтожают в организме подобные клетки T-лимфоциты путем фагоцитоза.

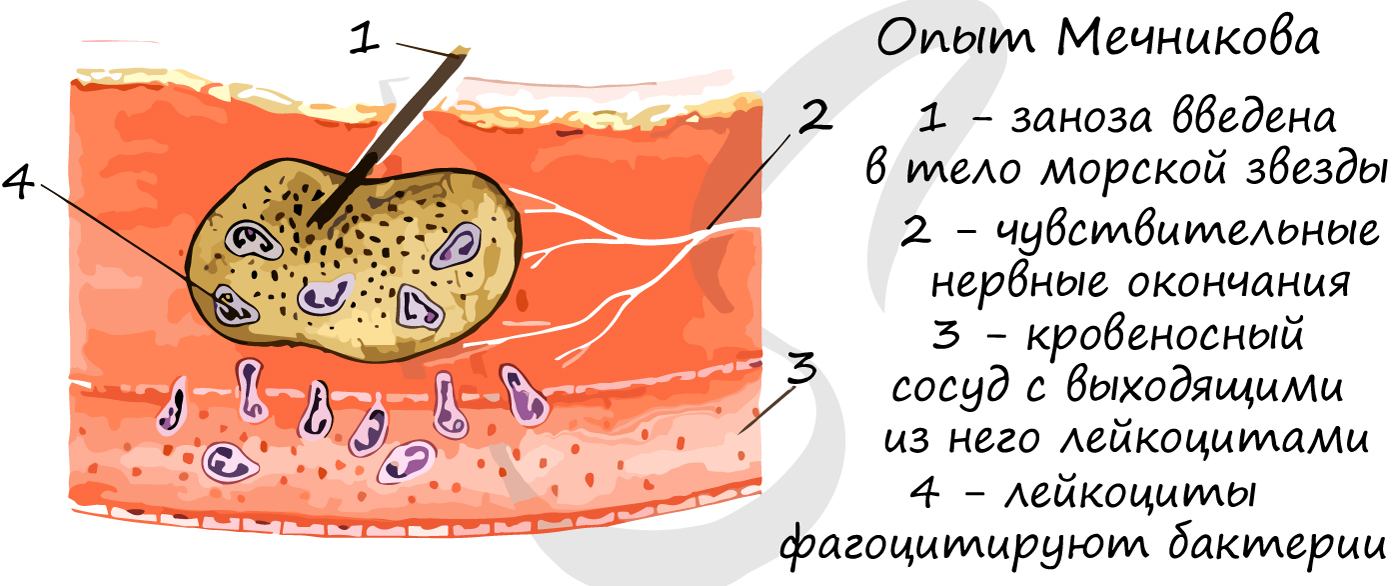

Фагоцитоз – процесс, при котором клетки захватывают и переваривают твердые частицы (другие клетки). Создатель фагоцитарной теории иммунитета И.И. Мечников провел опыт, который наглядно демонстрирует, что лейкоциты способны выходить из кровеносного русла в ткани (при воспалении), фагоцитировать попавшие в рану чужеродные белки, бактерии.

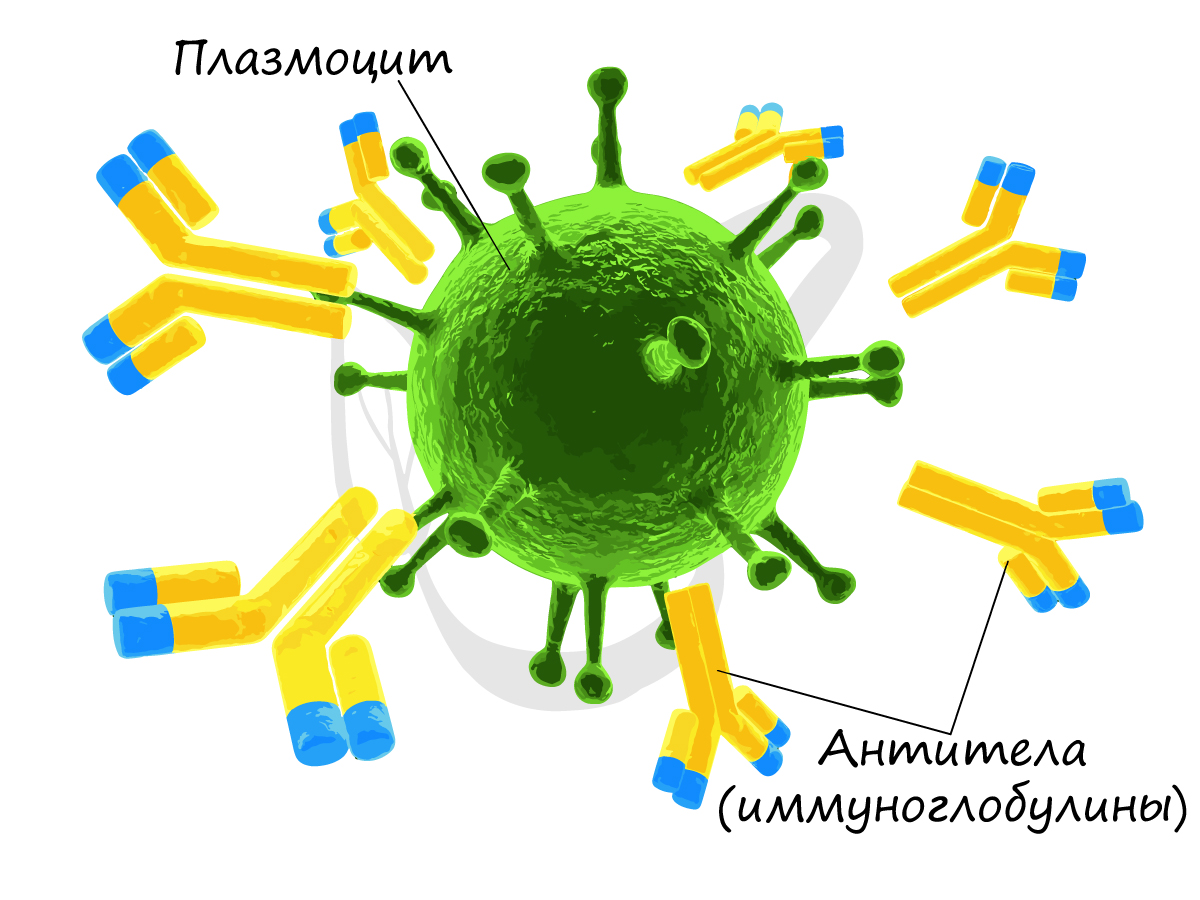

Гуморальный (греч. humor – жидкость) иммунитет обеспечивается B-лимфоцитами. После контакта с антигеном (чужеродное вещество в организме) B-лимфоцит превращается в плазмоцит – клетку, которая вырабатывает антитела. Антитела (иммуноглобулины) – белковые молекулы, препятствующие размножению микроорганизмов и нейтрализующие выделяемые ими токсины.

Часть плазмоцитов может оставаться в организме после устранения антигена многие годы, эта часть обеспечивает иммунную память, благодаря которой в случае повторного попадания того же антигена – человек не заболеет, либо легко и быстро перенесет болезнь.

- Тромбоциты – от греч. θρόμβος – сгусток и κύτος – клетка

Устаревшее название тромбоцитов – кровяные пластинки. Тромбоциты – клеточные элементы крови, представляющие собой круглые безъядерные образования. В 1 мм3 насчитывается 250-400 тысяч клеток.

Дифференцируются (образуются) тромбоциты в красном костном мозге. На их поверхности имеются рецепторы, которые активируются при повреждении кровеносного русла. Они играют важную роль в процессе гемостаза – свертывания крови, предотвращают кровопотерю.

Процесс гемостаза требует нашего особого внимания. Гемостаз (от греч. haima – кровь + stasis – стояние) – процесс свертывания крови, являющийся важнейшим защитным механизмом от кровопотери. Активируется при повреждении кровеносных сосудов.

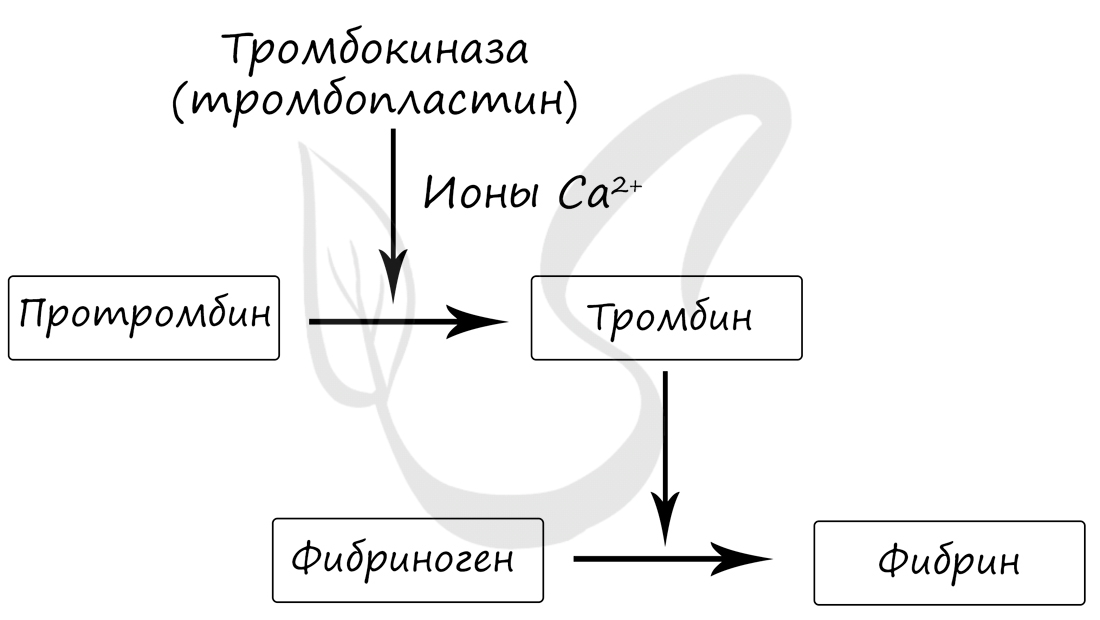

Гемостаз зависит от множества факторов, среди которых важное место отводится ионам Ca2+. Гемостаз происходит следующим образом: при повреждении сосуда из тромбоцитов высвобождаются тромбопластины, которые способствуют переходу протромбина в тромбин. В свою очередь, тромбин способствует переходу растворимого белка крови, фибриногена, в нерастворимый фибрин.

Истинный тромб образуется при переходе растворимого белка крови, фибриногена, в нерастворимый фибрин, нити которого создают “сетку”, где застревают эритроциты. В результате останавливается кровотечение из сосуда.

Группы крови и трансфузия (переливание)

Не могу утаить, что существует более 30 различных систем групп крови. Наиболее широко используемая (в том числе и в медицине при переливании крови) – система AB0. Она основана на том факте, что на мембране эритроцитов располагаются различные антигены, определенные генетически. На основании сходства этих антигенов людей делят на 4 группы.

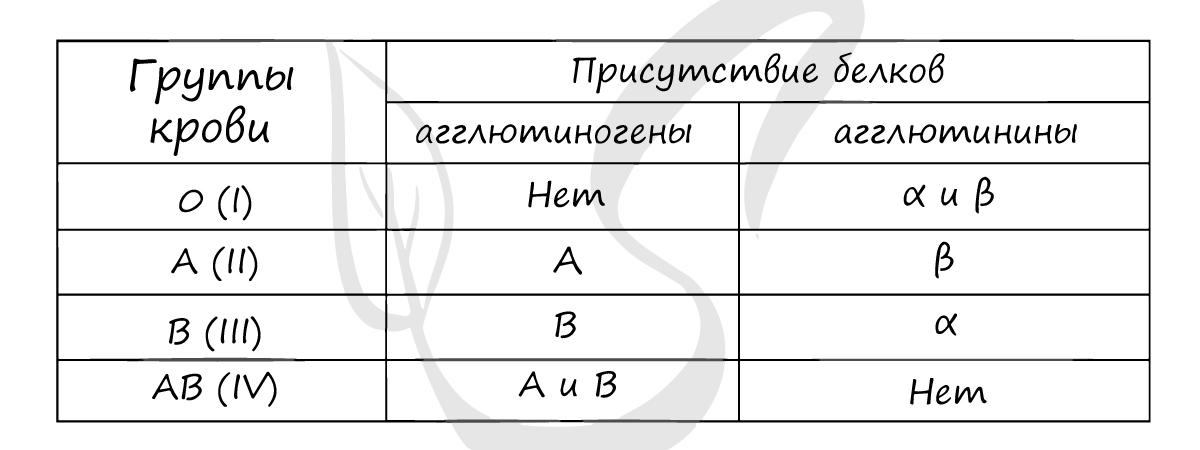

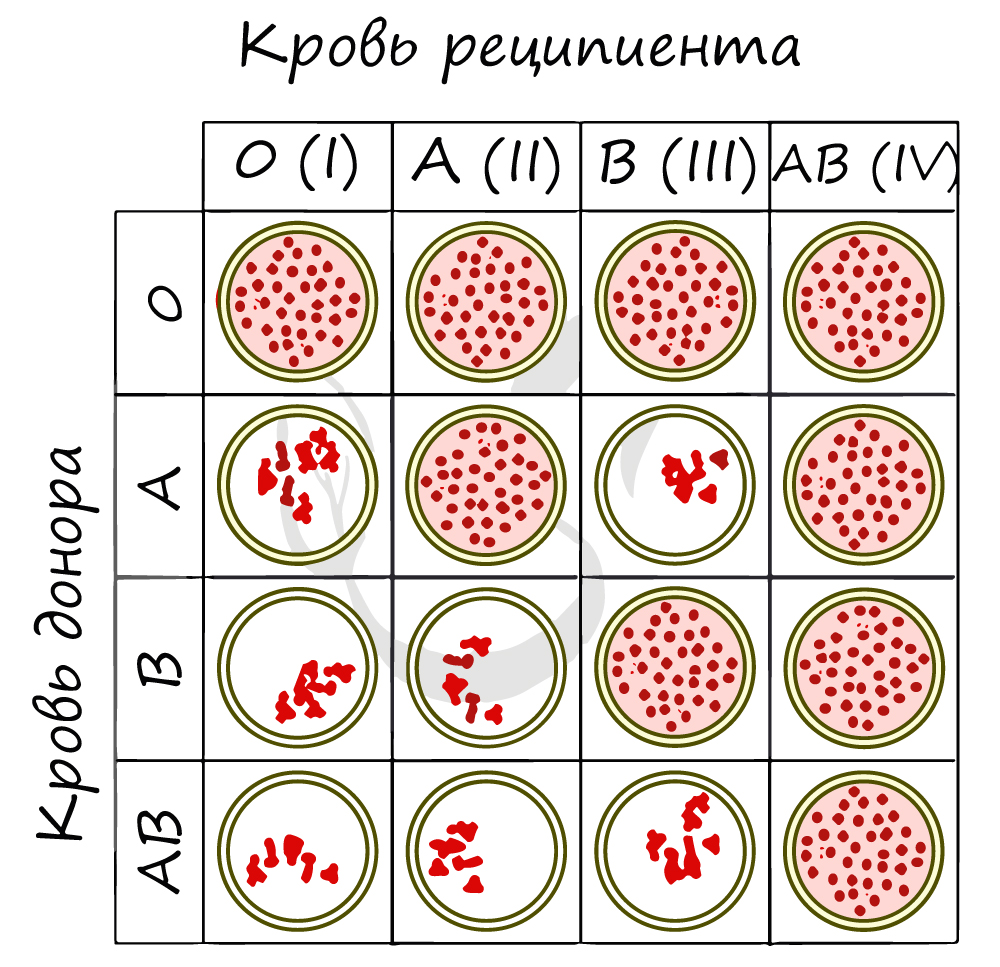

Наибольшее значение в системе AB0 имеют агглютиногены A и B, расположенные на поверхности эритроцитов, и агглютинины α и β. Если встречаются два одинаковых компонента, к примеру: агглютиноген A и агглютинины α, то начинается реакция агглютинации – эритроциты начинают склеиваться.

Агглютинацию ни в коем случае нельзя допустить, она может сильно ухудшить состояние пациента вплоть до летального исхода. При переливании крови строго соблюдается следующее правило: переливается только кровь, относящаяся к одной и той же группе. Это наилучший вариант, однако, и здесь бывают неудачные переливания, заканчивающиеся гибелью пациента, ведь ранее я уточнил, что система AB0 является лишь одной из 30 систем групп крови, а учесть их все не представляется возможным.

Ниже вы найдете схему, где группы крови (по системе AB0) проверяют на совместимость. Реципиентом называют того, кому переливают кровь, а донором – от кого переливают. Если вы видите сгустки эритроцитов, то это значит, что произошла агглютинация, и переливание крови от донора к реципиенту ни к чему хорошему не приведет.

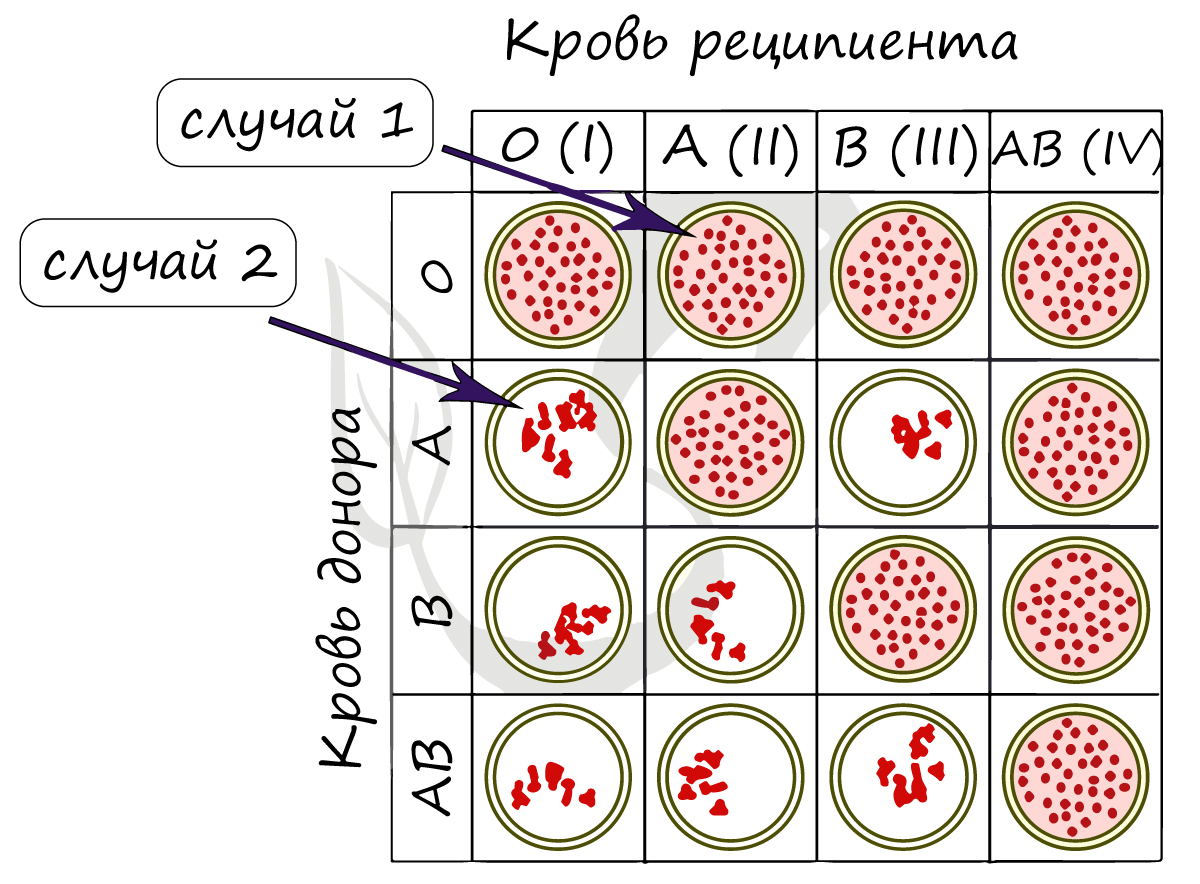

В рамках заданий ЕГЭ (по опыту решений) переливанию подвергаются именно эритроциты, то есть агглютиногены. Для более полного понимания рассмотрим два случая.

1) При переливании крови от донора 0 к реципиенту A (II) агглютинации не происходит (кровь донора не содержит агглютиногенов).

2) При переливании крови от донора A к реципиенту 0 (I) агглютинация происходит (кровь донора содержит агглютиноген A).

Из-за того, что вместе оказываются агглютинин α и агглютиноген A между эритроцитами начинается агглютинация – они склеиваются.

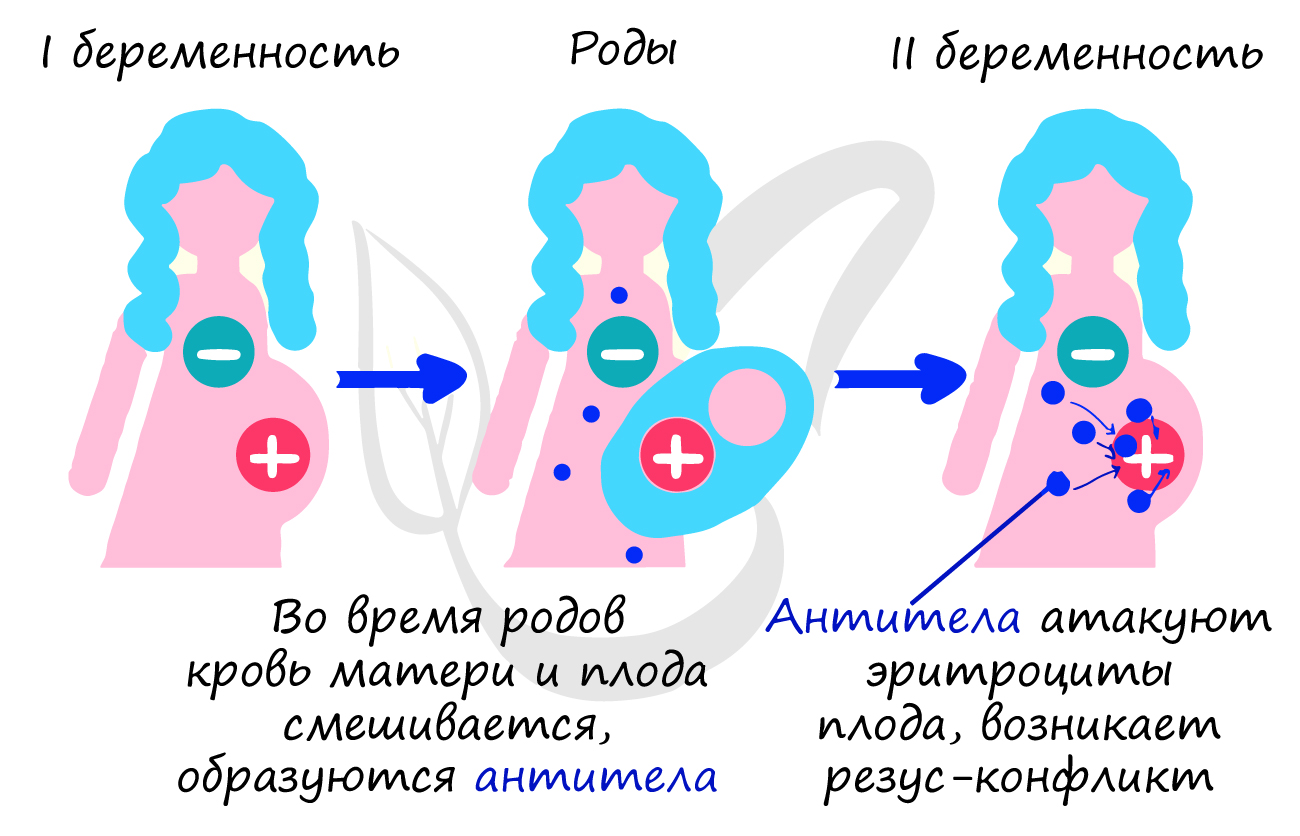

Резус-фактор (Rh-фактор) и резус-конфликт

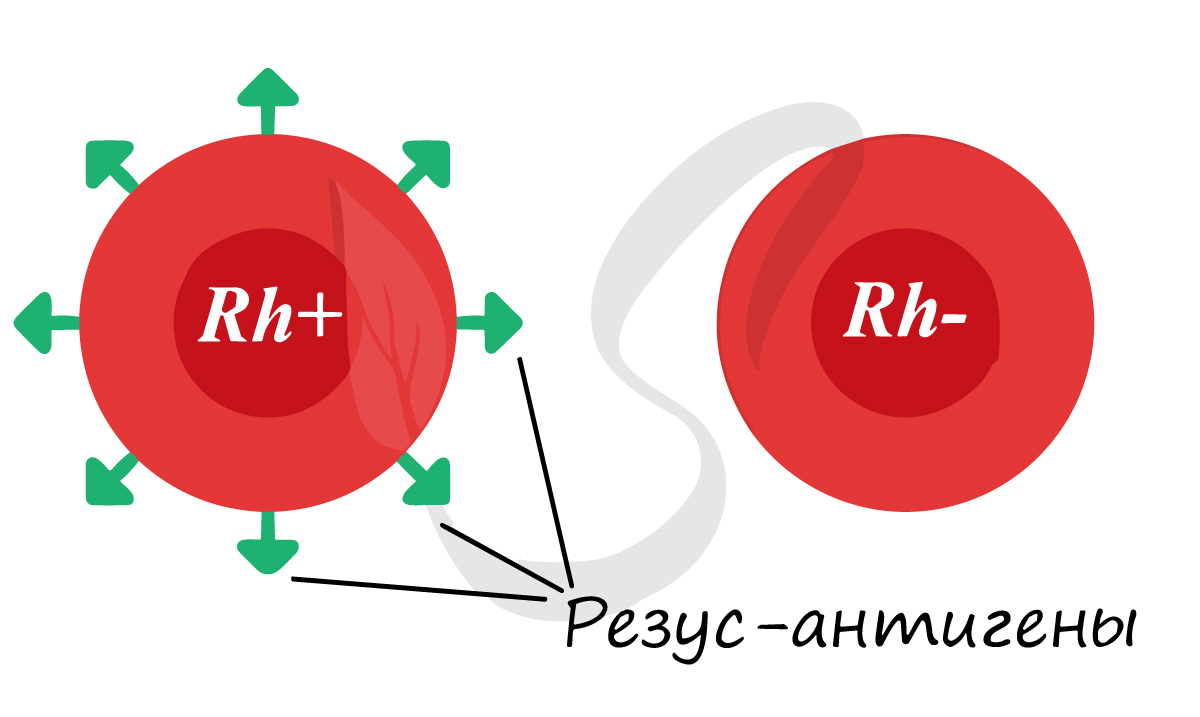

Помимо агглютиногенов системы AB0 на поверхности эритроцитов могут присутствовать резус-антигены. “Могут” – потому что у большинства людей они есть (85%), а у некоторых резус-антигены отсутствуют (15%). Если данные белки имеются, то говорят, что у человека положительный резус-фактор, если белки отсутствуют – отрицательный резус-фактор.

Особую важность приобретает резус-фактор у матери и плода. Если женщина резус-отрицательна, а плод резус-положителен, то при повторной беременности существует риск резус-конфликта: антитела матери начнут атаковать эритроциты плода, которые разрушатся и плод погибент от гипоксии (нехватки кислорода).

Заметьте – при первой беременности нет угрозы резус-конфликта. Если женщина резус-положительна, то никакого резус-конфликта не может быть априори, независимо от того резус-положительный или резус-отрицательный плод.

Опасность резус-конфликта вовсе не значит, что вы должны выбирать свою половинку руководствуясь наличием или отсутствием резус-антигенов)) Они не должны вам препятствовать!) Доложу вам, что на сегодняшней день арсенал лекарственных препаратов помогает устранить резус-конфликт и успешно рожать женщине во 2, 3, и т.д. раз. Главное, чтобы беременность протекала под наблюдением врача с самого раннего срока.

Лимфа, лимфатическая система

Лимфа, как и кровь, образует внутреннюю среду организма. В самом начале статьи была схема, на которой видно, как кровь, тканевая жидкость и лимфа соотносятся друг с другом. В норме избыток жидкости выводится из тканей по лимфатическим сосудам.

Состав лимфы близок к плазме крови: в лимфе можно обнаружить антитела, фибриноген и ферменты. Лимфатические сосуды впадают в лимфатические узлы, которые М.Р. Сапин, выдающийся анатом, называл “сторожевые посты”. Здесь появляются лимфоциты – важнейшее звено иммунитета, и происходит фагоцитоз бактерий.

Подытоживая полученные знания, давайте соберем вместе функции лимфатической системы:

- Защитная – в лимфатических узлах образуются лимфоциты, происходит фагоцитоз бактерий

- Транспортная – в лимфатические сосуды кишечника всасываются жиры

- Возврат белка в кровь из тканевой жидкости

- Перераспределение жидкости в организме

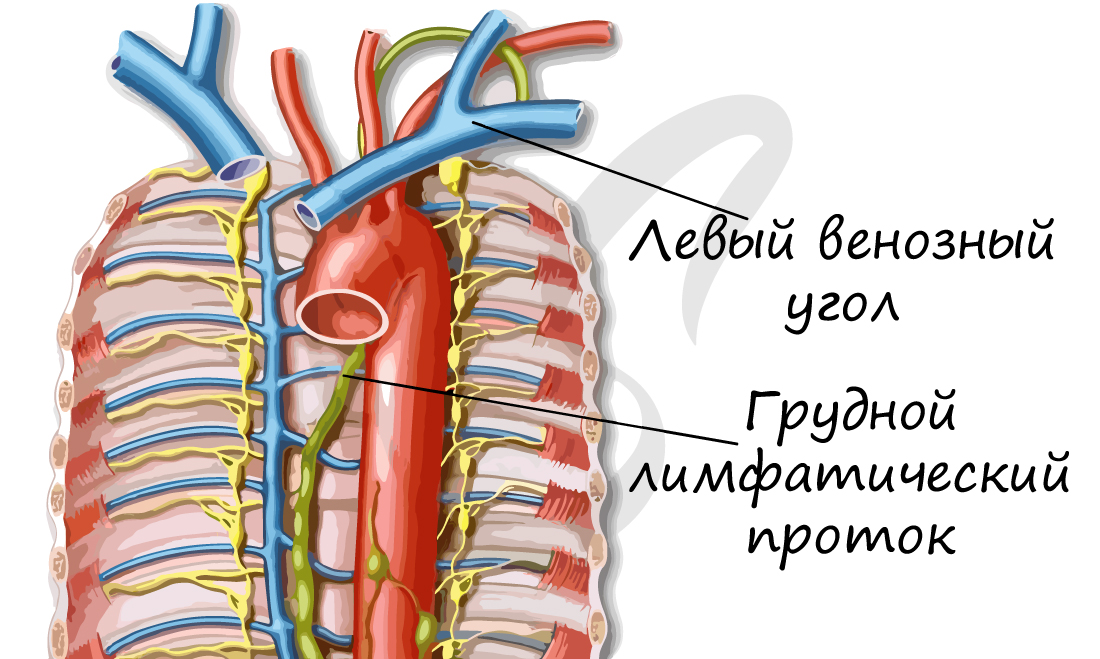

Куда же течет вся лимфа с жирами, лимфоцитами и белками? В конечном итоге лимфатическая система соединяется с кровеносной, впадая в нее в области левого и правого венозных углов. Таким образом, лимфатическая и кровеносная системы теснейшим образом связаны друг с другом.

Виды иммунитета

Мы уже отчасти касались темы иммунитета в нашей статье и отмечали особый вклад И.И. Мечникова в создании фагоцитарной теории иммунитета.

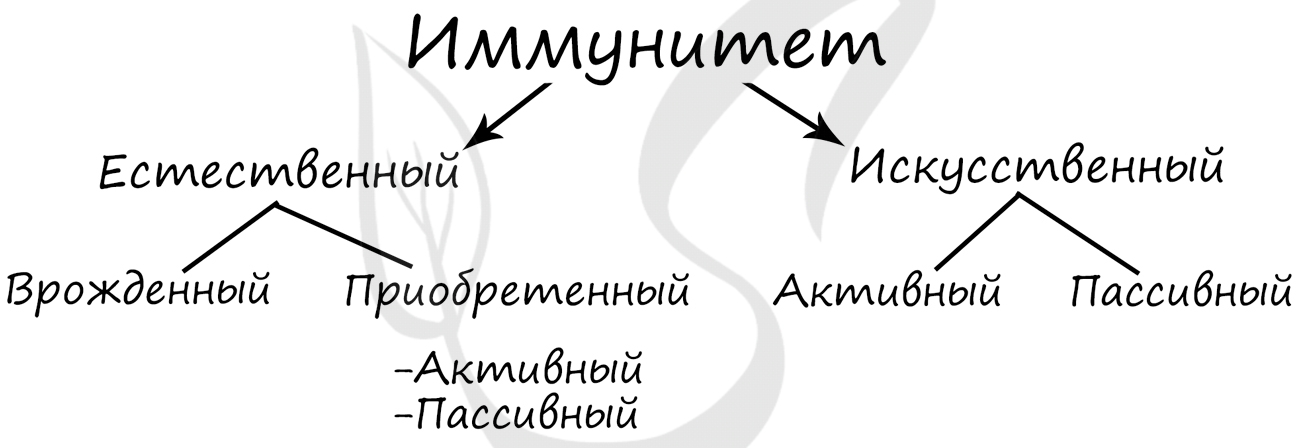

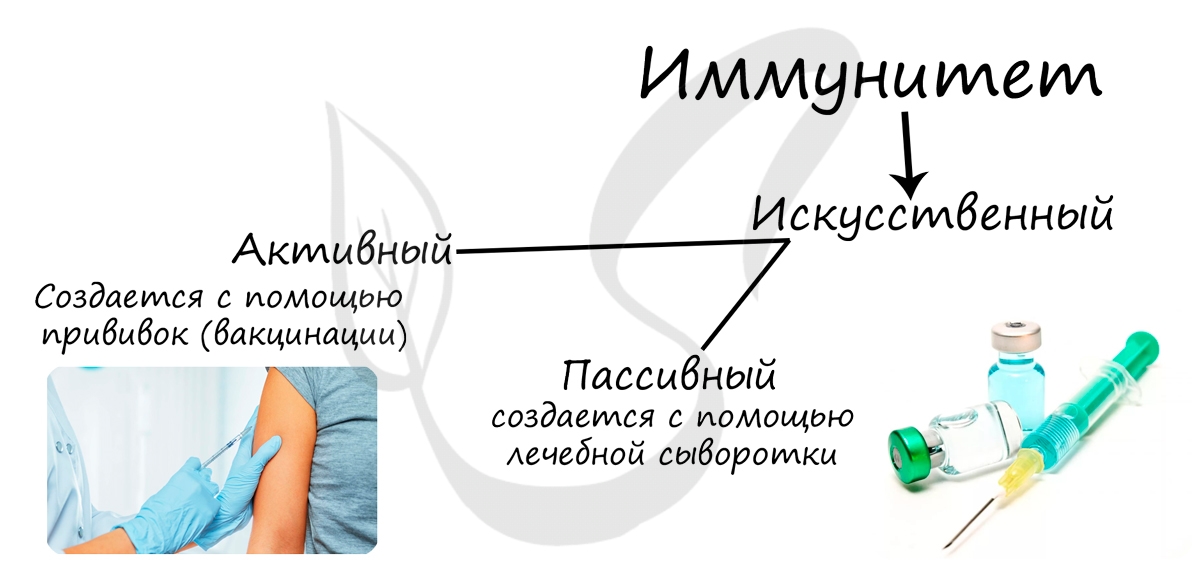

Иммунитет – способ защиты организма и поддержания гомеостаза внутренней среды, предупреждающий размножение в организме инфекционных агентов. Выделяют естественный и искусственный иммунитет.

Естественный иммунитет включает в себя врожденный (видовой) и приобретенный (индивидуальный).

Врожденный иммунитет заключается в невосприимчивости человека к болезням животных: человек не может заболеть многими болезнями собак, и, наоборот, собаки невосприимчивы ко многим заболеваниям человека.

Приобретенный (индивидуальный) иммунитет бывает активный и пассивный.

- Активный

Вырабатывается человеком в ответ на внедрение инфекционного агента через 10-12 дней (образование антител)

- Пассивный

Состоит в переходе материнских антител в кровь плода, также антитела поступают вместе с грудным молоком. Пассивным этот вид иммунитета называется потому, что сам организм антитела не вырабатывает, а использует уже готовые.

Искусственный иммунитет делится на активный и пассивный.

Активный искусственный создается с помощью прививок – вакцинации. При вакцинации в организм здорового человека вводят разрушенные или ослабленные инфекционные агенты (вакцину), с которыми лейкоциты легко справляются, в результате чего вырабатываются антитела. Это напоминает тренировку перед матчем: когда настоящий вирус/бактерия попадут в организм, лейкоцитам будет все о них известно, и они быстро выработают антитела, за счет чего заболевание пройдет либо в легкой, либо в бессимптомной форме.

Пассивный искусственный иммунитет подразумевает применение лечебной сыворотки, которая содержит готовые антитела к возбудителю заболевания. Часто сыворотки применяются в экстренных случаях, когда заболевание протекает тяжело и медлить нельзя. Существует противоботулиническая сыворотка (применятся при тяжелейшем заболевании – ботулизме), антирабическая сыворотка (против вируса бешенства).

Лечебные сыворотки получают из крови животных, зараженных определенным вирусом или бактерией. Получение сыворотки заключается в выделении из крови готовых антител к данному возбудителю. Применяются сыворотки не только в лечебных, но и в профилактических целях.

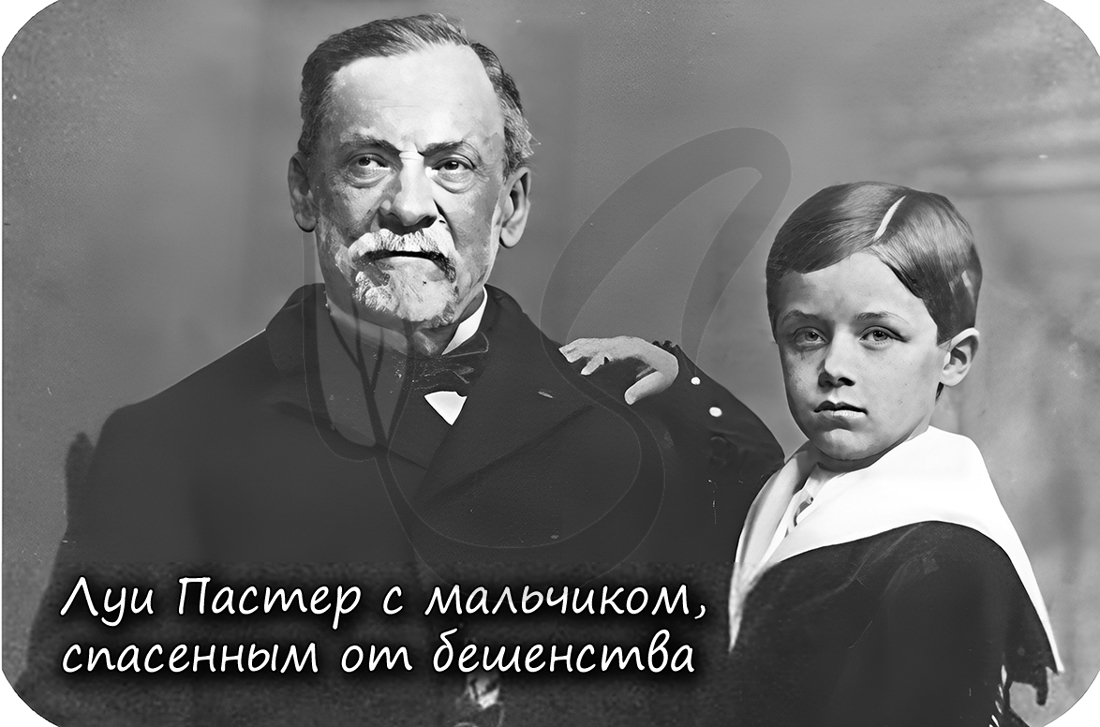

Позвольте добавить краткую и важную историческую сводку. Первая прививка была сделана Эдвардом Дженнером в 1796 году. Он заметил, что доярки, переболевшие коровьей оспой, невосприимчивы к натуральной. Получив согласие родителей ребенка, Дженнер заразил ребенка (!) коровьей оспой, тот перенес ее и через две недели был невосприимчив к натуральной оспе. Так Эдвард Дженнер начал эпоху вакцинации.

Луи Пастер также внес огромнейший вклад, создав и сделав первую прививку от бешенства в 1885 году. Мать привезла к нему в Париж сына, которого покусала бешеная собака. Было очевидно, что без вмешательства мальчик умрет. Пастер взял на себя огромную ответственность (к слову, не имея врачебной лицензии) и 14 дней вводил мальчику изобретенную вакцину. Мальчик вылечился, симптомы бешенства не развились. Примечательно, что всю взрослую жизнь спасенный юноша посвятил Пастеру, работая сторожем в Пастеровском музее.

Заболевания

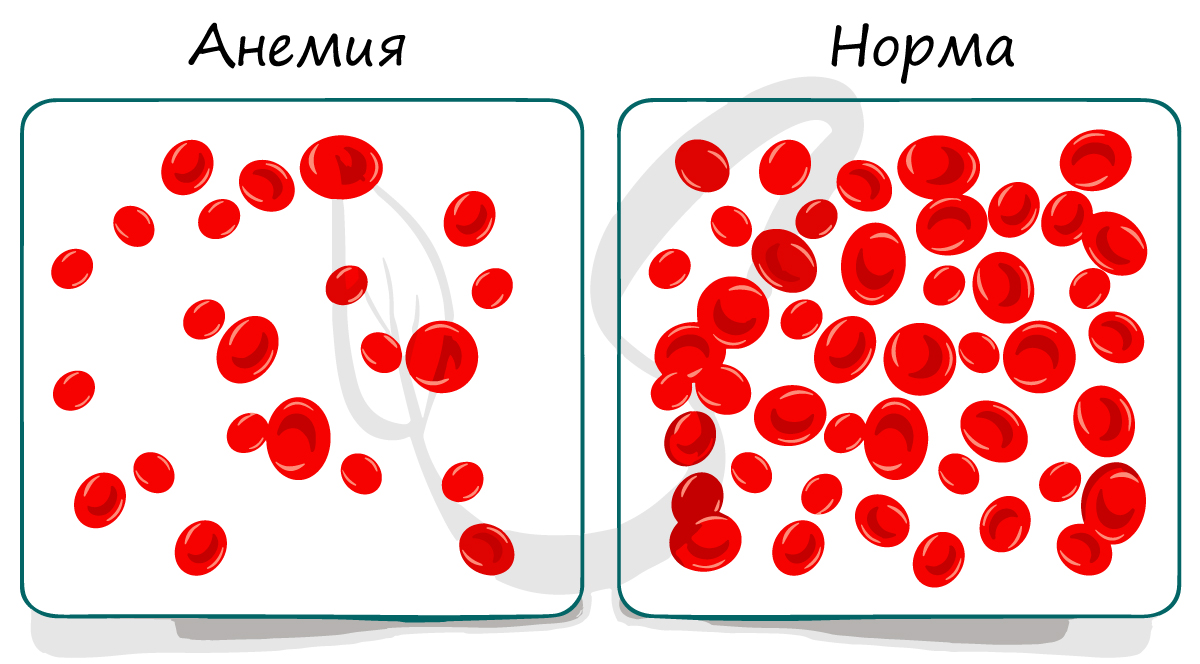

Анемия (от др.-греч. ἀν- – приставка со значением отрицания и αἷμα «кровь»), или малокровие – снижение концентрации гемоглобина в крови, очень часто с одновременным уменьшением количества эритроцитов. Вам уже известна основная функция эритроцитов, и вы легко сможете догадаться, что при анемии кислорода к тканям поступает меньше должного уровня – отсюда и развиваются симптомы анемии.

Пациенты могут жаловаться на непривычную одышку (учащение дыхания) при незначительных физических нагрузках, общую слабость, быструю утомляемость, головную боль, сердцебиение, шум в ушах. При анализе крови анемию выявить легко, гораздо сложнее выявить причину, из-за которой анемия возникла.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Инте?