Какой сосуд выходит из левого желудочка сердца

Оглавление темы “Анатомия и строение сердца”:

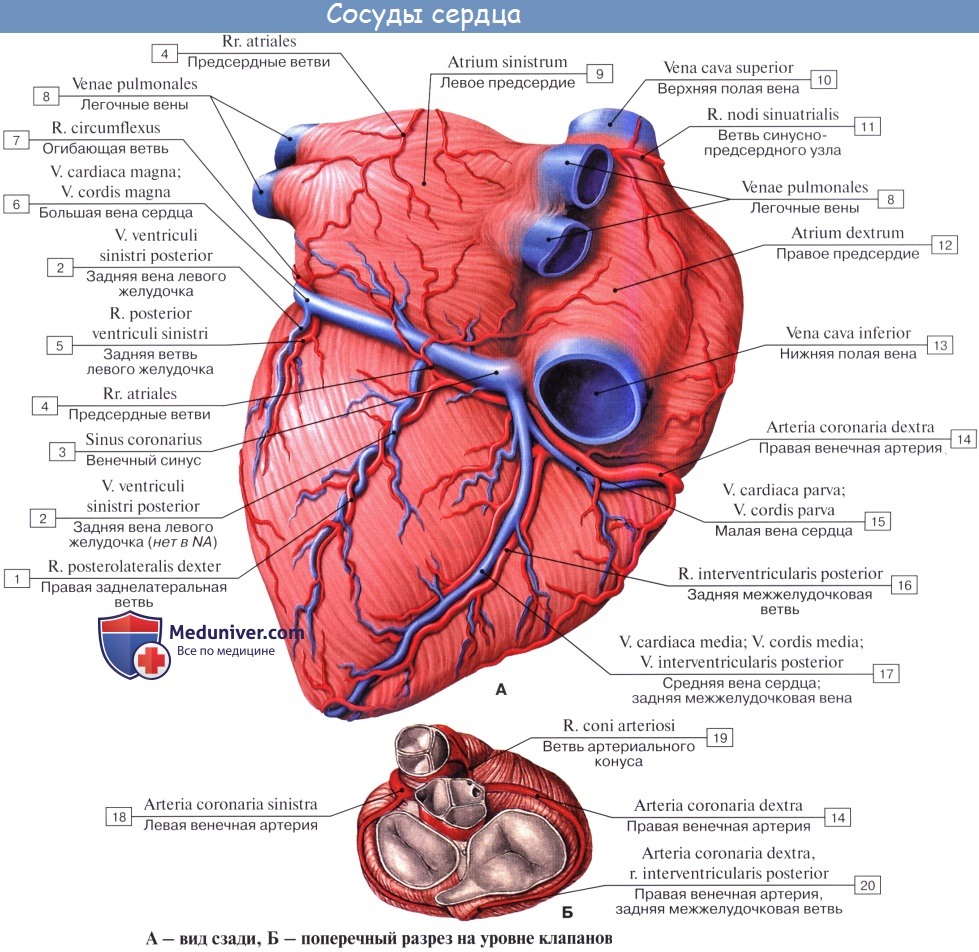

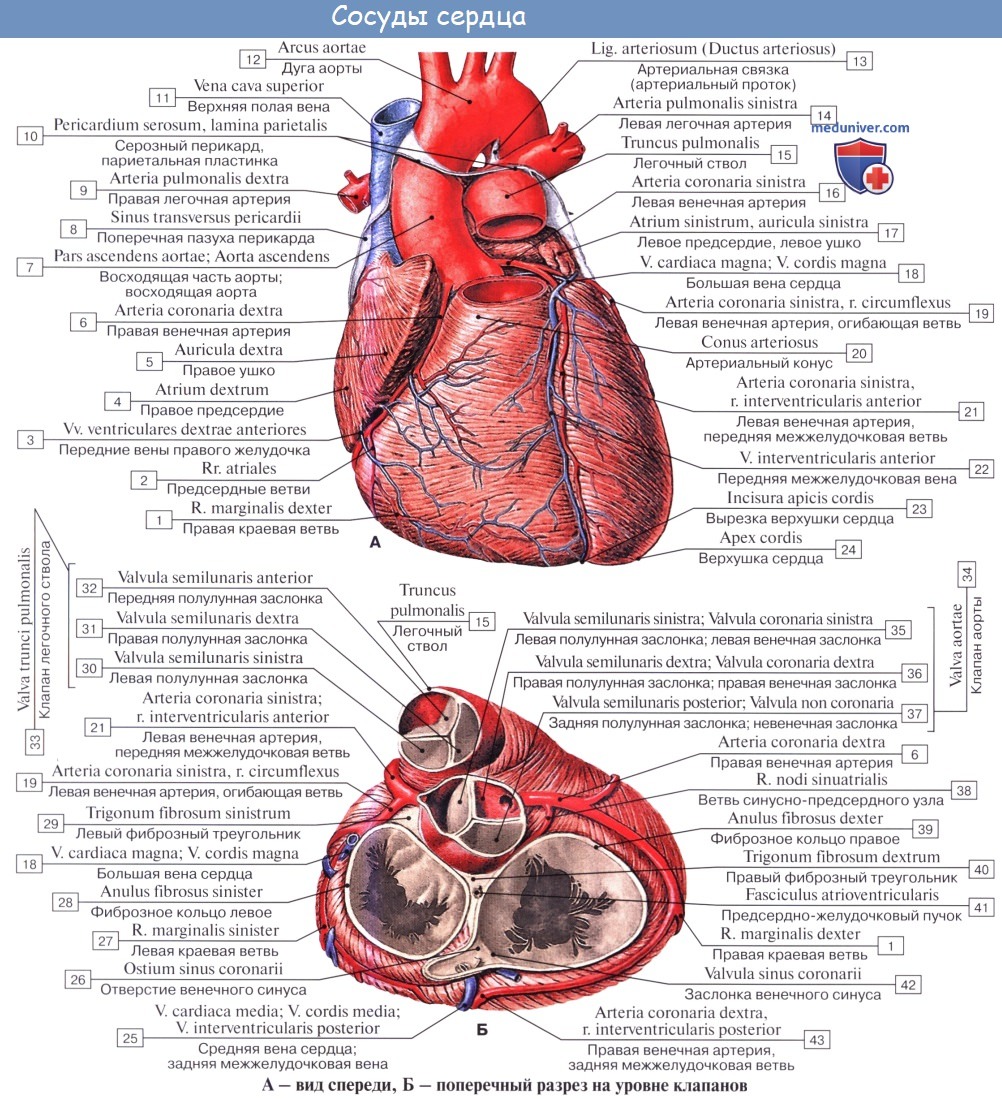

Кровоснабжение сердца. Питание сердца. Венечные артерии сердца.Артерии сердца — аа. coronariae dextra et sinistra, венечные артерии, правая и левая, начинаются от bulbus aortae ниже верхних краев полулунных клапанов. Поэтому во время систолы вход в венечные артерии прикрывается клапанами, а сами артерии сжимаются сокращенной мышцей сердца. Вследствие этого во время систолы кровоснабжение сердца уменьшается: кровь в венечные артерии поступает во время диастолы, когда входные отверстия этих артерий, находящиеся в устье аорты, не закрываются полулунными клапанами.

Правая венечная артерия, a. coronaria dextraПравая венечная артерия, a. coronaria dextra, выходит из аорты соответственно правой полулунной заслонке и ложится между аортой и ушком правого предсердия, кнаружи от которого она огибает правый край сердца по венечной борозде и переходит на его заднюю поверхность. Здесь она продолжается в межжелудочковую ветвь, r. interventricularis posterior. Последняя спускается по задней межжелудочковой борозде до верхушки сердца, где анастомозирует с ветвью левой венечной артерии. Ветви правой венечной артерии васкуляризируют: правое предсердие, часть передней стенки и всю заднюю стенку правого желудочка, небольшой участок задней стенки левого желудочка, межпредсердную перегородку, заднюю треть межжелудочковой перегородки, сосочковые мышцы правого желудочка и заднюю сосочковую мышцу левого желудочка. ,

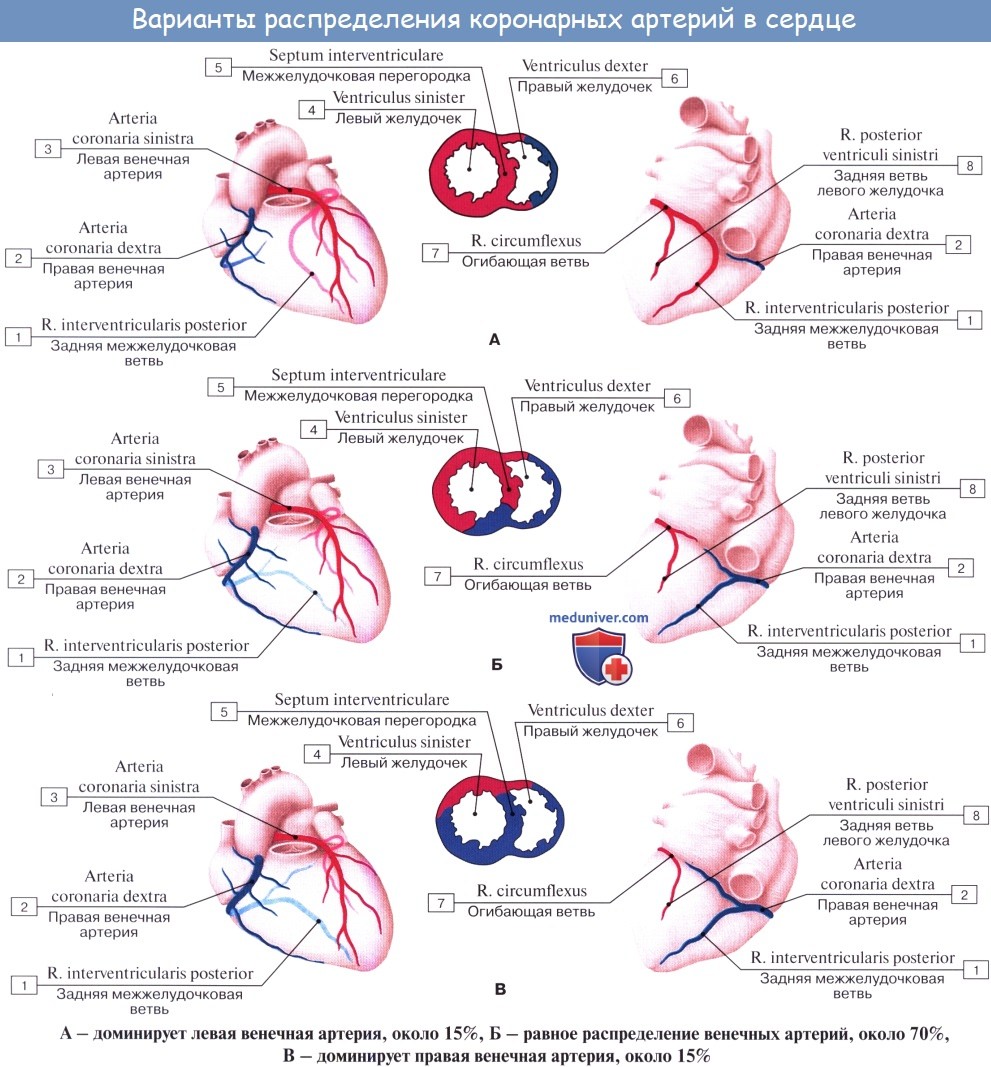

Левая венечная артерия, a. coronaria sinistraЛевая венечная артерия, a. coronaria sinistra, выйдя из аорты у левой полулунной заслонки ее, также ложится в венечную борозду кпереди от левого предсердия. Между легочным стволом и левым ушком она дает две ветви: более тонкую переднюю, межжелудочковую, ramus interventricularis anterior, и более крупную левую, огибающую, ramus circumflexus. Первая спускается по передней межжелудочковой борозде до верхушки сердца, где она анастомозирует с ветвью правой венечной артерии. Вторая, продолжая основной ствол левой венечной артерии, огибает по венечной борозде сердце с левой стороны и также соединяется с правой венечной артерией. В результате по всей венечной борозде образуется артериальное кольцо, расположенное в горизонтальной плоскости, от которого перпендикулярно отходят ветви к сердцу. Кольцо является функциональным приспособлением для коллатерального кровообращения сердца. Ветви левой венечной артерии васкуляризируют левое, предсердие, всю переднюю стенку и большую часть задней стенки левого желудочка, часть передней стенки правого желудочка, передние 2/3 межжелудочковой перегородки и переднюю сосочко-вую мышцу левого желудочка. Наблюдаются различные варианты развития венечных артерий, вследствие чего имеются различные соотношения бассейнов кровоснабжения. С этой точки зрения различают три формы кровоснабжения сердца: равномерную с одинаковым развитием обеих венечных артерий, левовенечную и правовенеч-ную. Кроме венечных артерий, к сердцу подходят «дополнительные» артерии от бронхиальных артерий, от нижней поверхности дуги аорты вблизи артериальной связки, что важно учитывать, чтобы не повредить их при операциях на легких и пищеводе и этим не ухудшить кровоснабжение сердца.

Внутриорганные артерии сердцаВнутриорганные артерии сердца: от стволов венечных артерий и их крупных ветвей соответственно 4 камерам сердца отходят ветви предсердий (rr. atriales) и их ушек (rr. auriculares), ветви желудочков (rr. ventriculares), перегородочные ветви (rr. septales anteriores et posteriores). Проникнув в толщу миокарда, они разветвляются соответственно числу, расположению и устройству слоев его: сначала в наружном слое, затем в среднем (в желудочках) и, наконец, во внутреннем, после чего проникают в сосочковые мышцы (аа. papillares) и даже в предсердно-желудоч-ковые клапаны. Внутримышечные артерии в каждом слое следуют ‘ходу мышечных пучков и анастомозируют во всех слоях и отделах сердца. Некоторые из этих артерий имеют в своей стенке сильно развитый слой непроизвольных мышц, при сокращении которых происходит полное замыкание просвета сосуда, отчего эти артерии называют «замыкающими». Временный спазм «замыкающих» артерий может повлечь за собой прекращение тока крови к данному участку сердечной мышцы и вызвать инфаркт миокарда. Учебное видео кровоснабжения сердца (анатомии артерий и вен)Другие видео уроки по данной теме находятся: Здесь – Также рекомендуем “Вены сердца. Лимфатическая система сердца.” |

Источник

Оглавление темы “Анатомия и строение сердца”:

Правый желудочек. Левый желудочек сердца

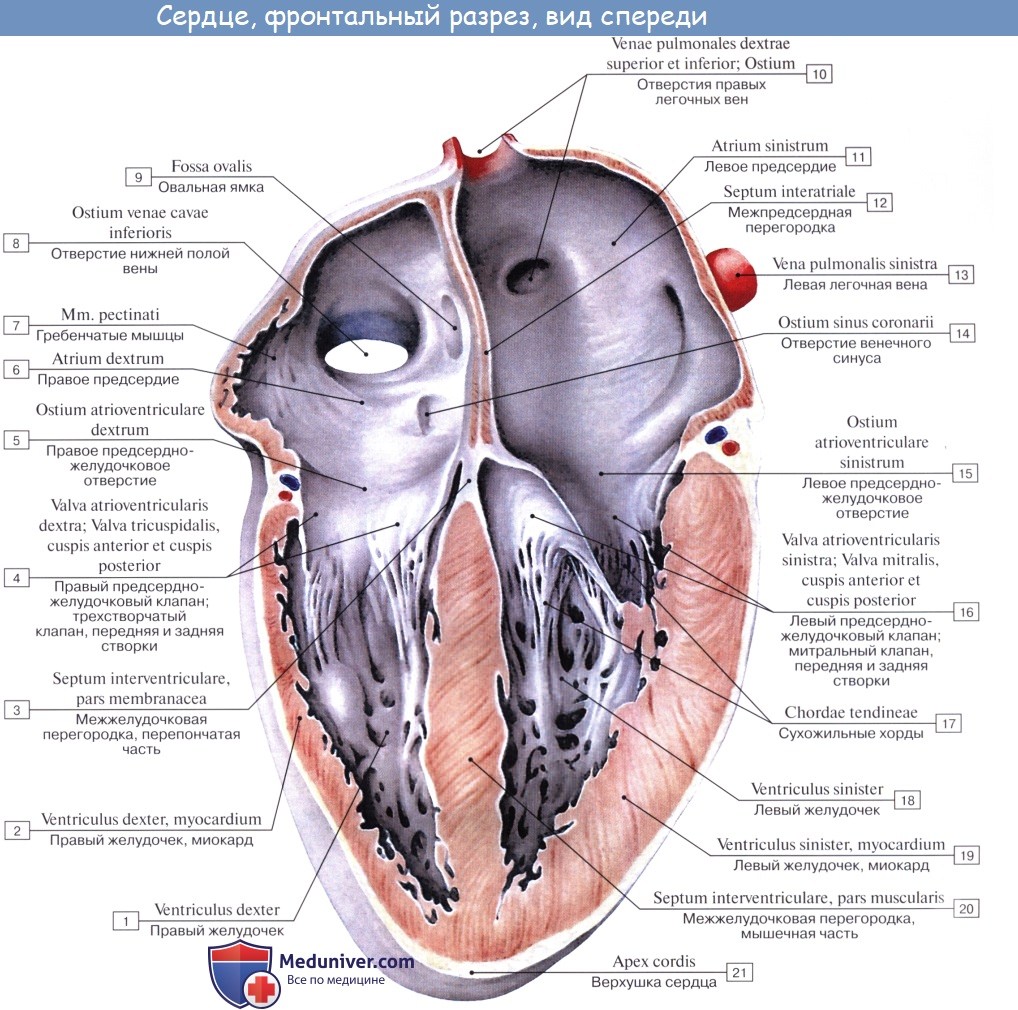

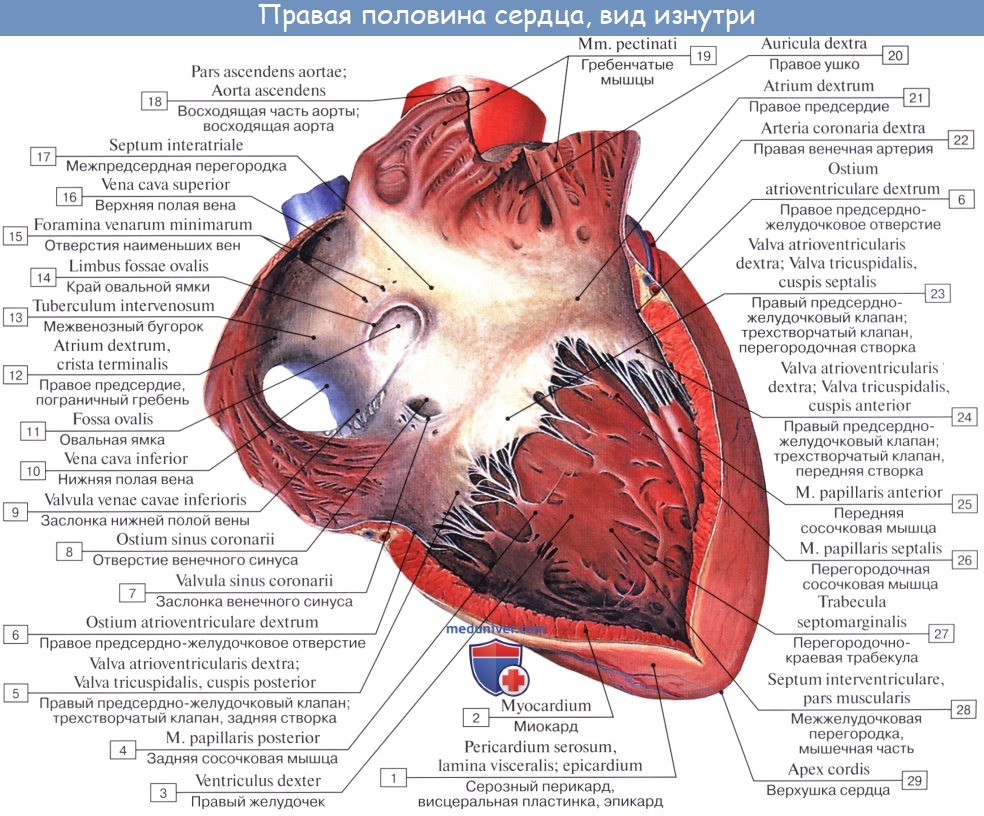

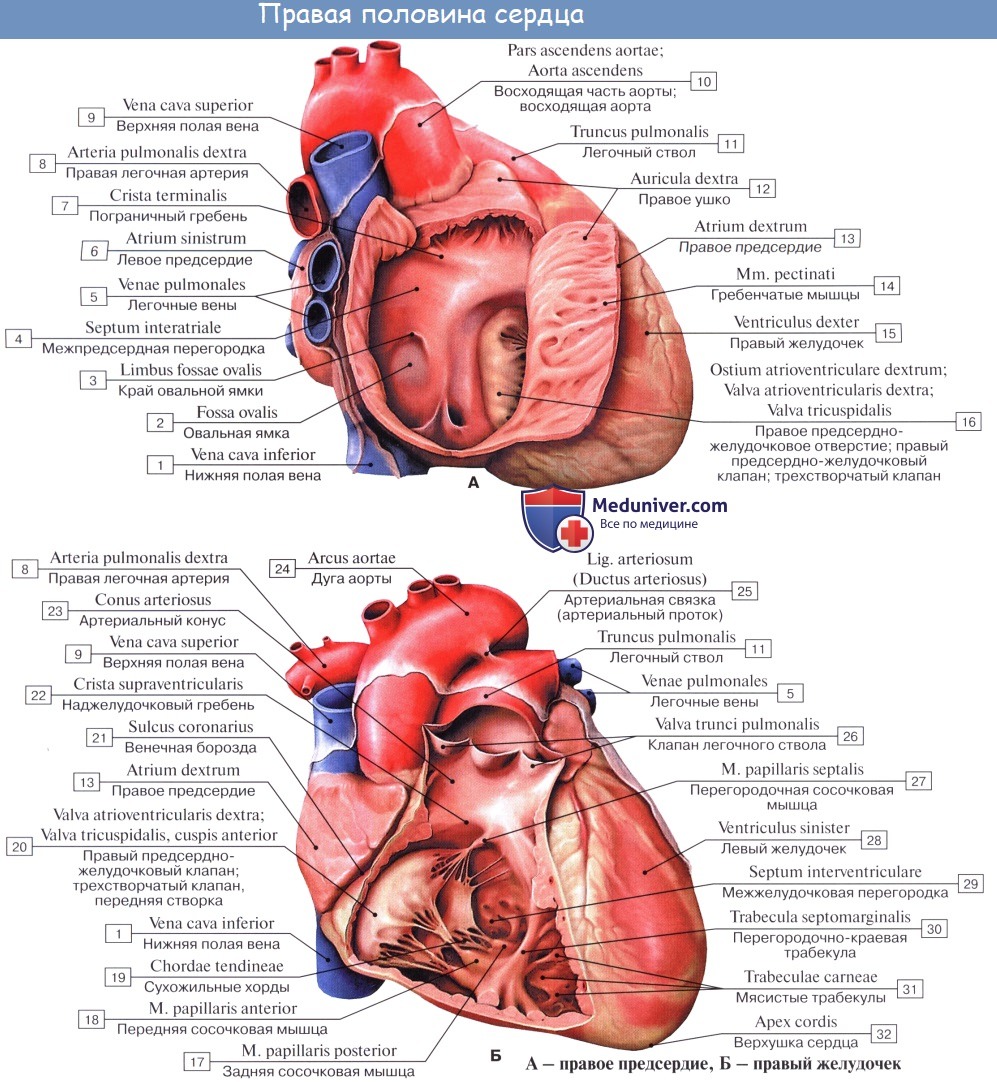

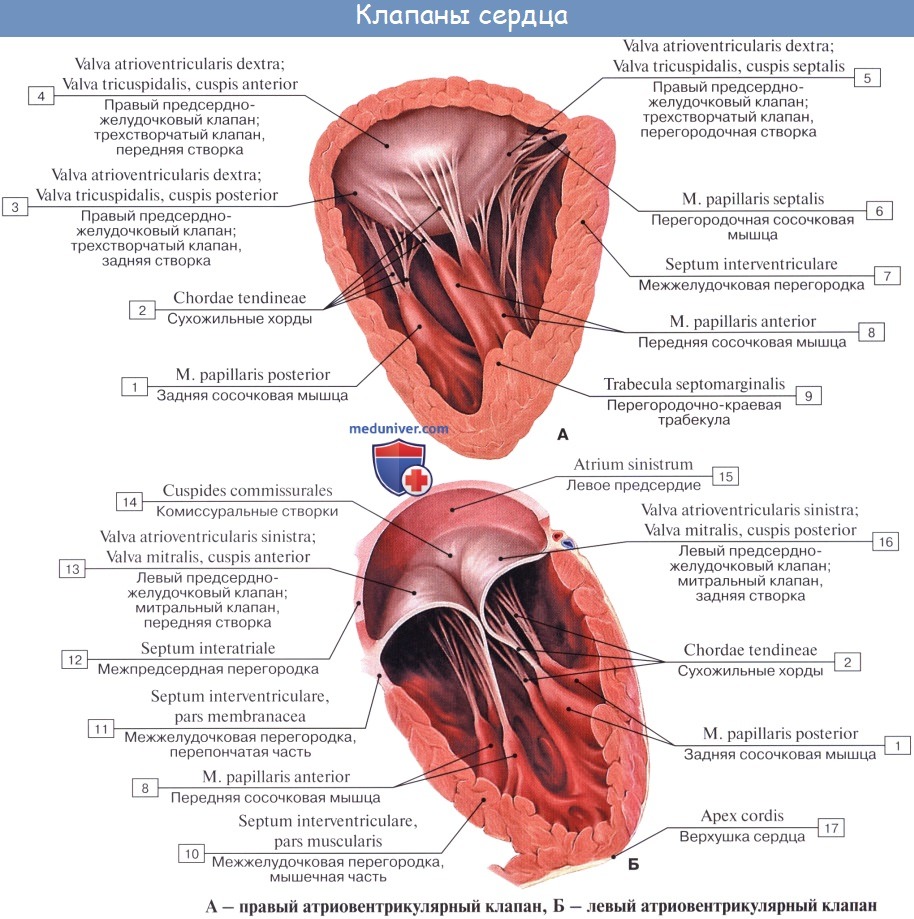

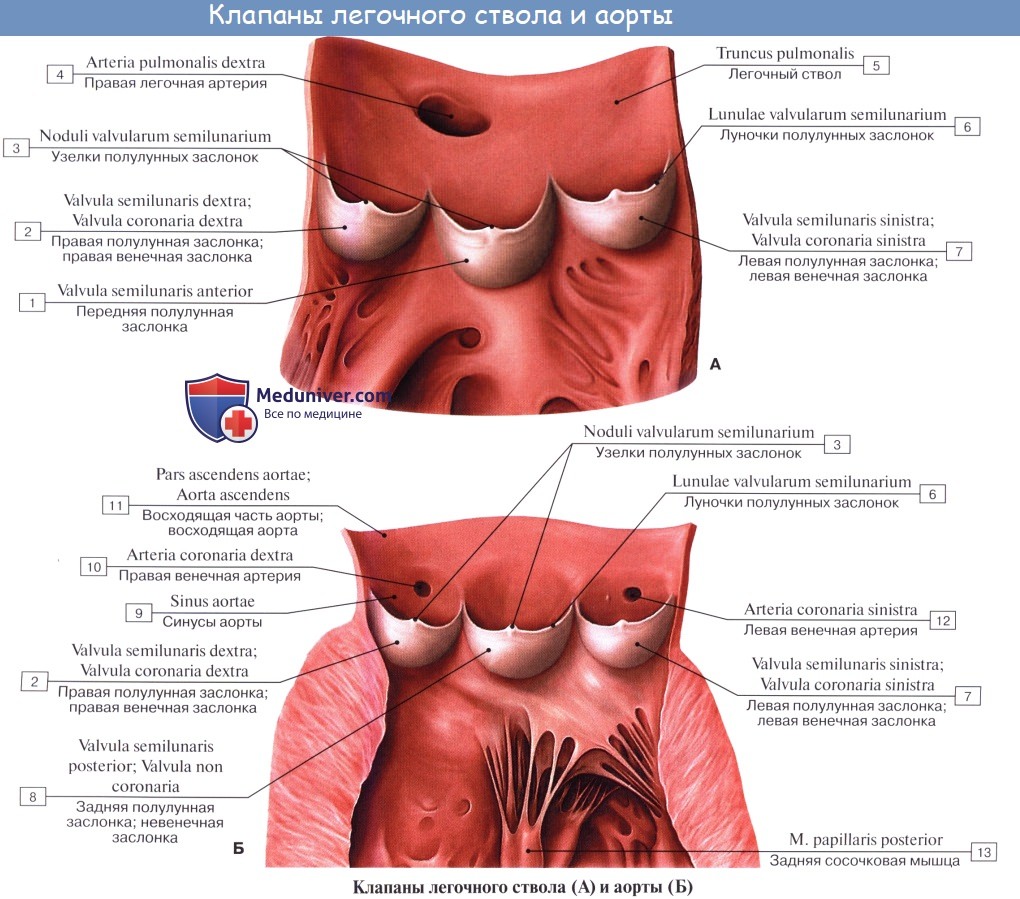

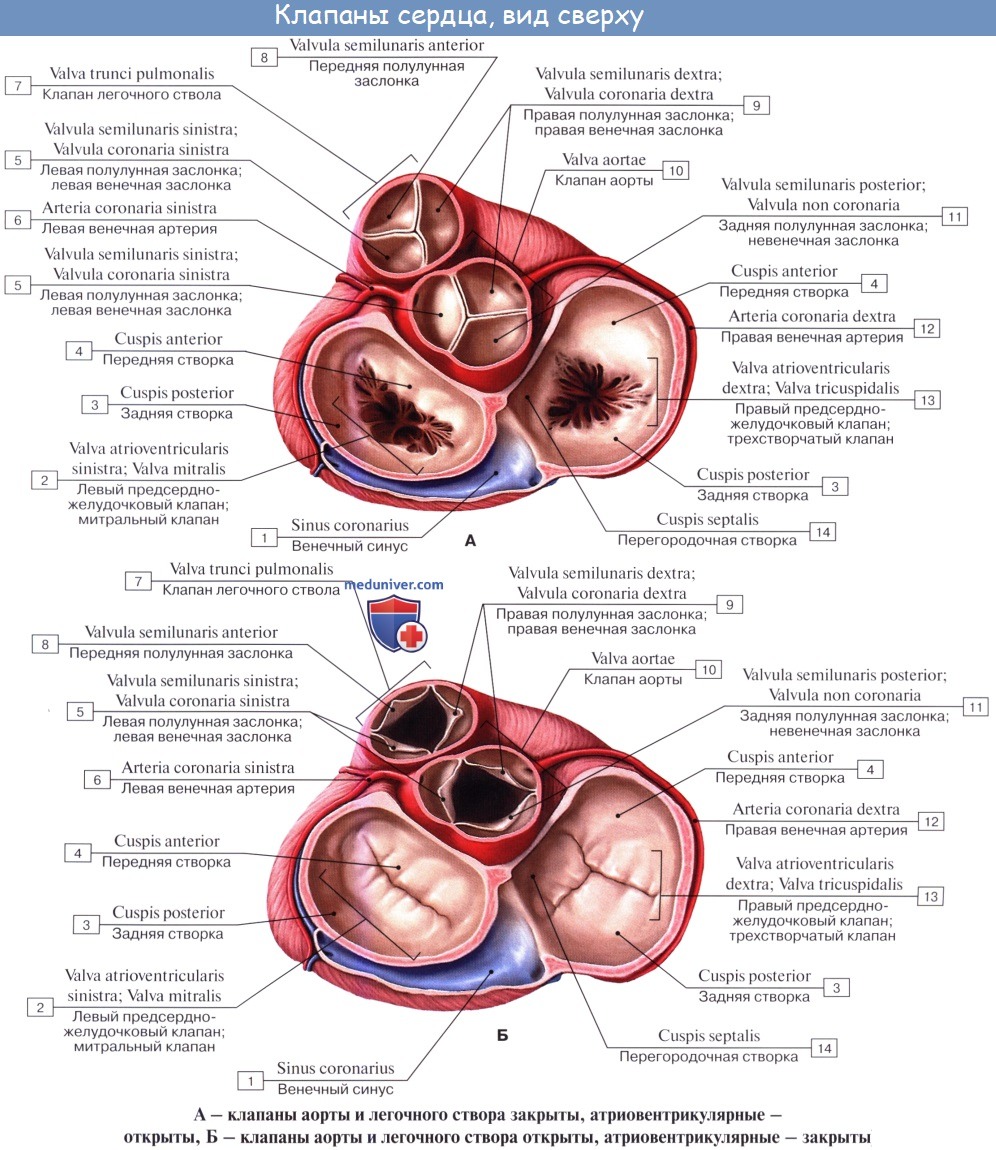

Правый желудочек, ventriculus dexter, имеет форму треугольной пирамиды, основание которой, обращенное кверху, занято правым предсердием, за исключением левого верхнего угла, где из правого желудочка выходит легочный ствол, truncus pulmonalis. Полость желудочка подразделяется на два отдела: ближайший к ostium atrioventriculare отдел и передневерхний отдел, ближайший к ostium trunci pulmonalis, — conus arteriosus, который продолжается в легочный ствол. Ostium atrioventriculare dextrum, ведущее из полости правого предсердия в полость правого желудочка, снабжено трехстворчатым клапаном, valva atrioventricularis dextra s. valva tricuspidalis, который не дает возможности крови во время систолы желудочка возвращаться в предсердие; кровь направляется в легочный ствол. Три створки клапана обозначаются по месту их расположения как cuspis anterior, cuspis posterior и cuspis septalis. Свободными краями створки обращены в желудочек. К ним прикрепляются тонкие сухожильные нити, chordae tendineae, которые своими противоположными концами прикреплены к верхушкам сосочковых мышц, musculi papillares. Сосочковые мышцы представляют собой конусовидные мышечные возвышения, верхушками своими выступающие в полость желудочка, а основаниями переходящие в его стенки. В правом желудочке обычно бывают три сосочковые мышцы: передняя, наибольшая по своей величине, дает начало сухожильным нитям к передней и задней створкам трехстворчатого клапана; задняя, меньших размеров, посылает сухожильные нити к задней и перегородочной створкам и, наконец, m. papillaris septalis, не всегда имеющаяся мышца, дает сухожильные нити обыкновенно к передней створке. В случае ее отсутствия нити возникают непосредственно из стенки желудочка. В области conus arteriosus стенка правого желудочка гладкая, на остальном протяжении внутрь вдаются мясистые трабекулы, trabeculae carneae. Кровь из правого желудочка поступает в легочный ствол через отверстие, ostium trunci pulmonalis, снабженное клапаном, valva trunci pulmonalis, который препятствует возвращению крови из легочного ствола обратно в правый желудочек во время диастолы. Клапан состоит из трех полу лунных заслонок. Из них одна прикрепляется к передней трети окружности легочного ствола (valvula semilunaris anterior) и две — сзади (valvulae semilunares dextra et sinistra). На внутреннем свободном краю каждой заслонки имеется посередине маленький узелок, nodulus valvulae semilunaris, по сторонам от узелка тонкие краевые сегменты заслонки носят название lunulae valvulae semilunaris. Узелки способствуют более плотному смыканию заслонок.

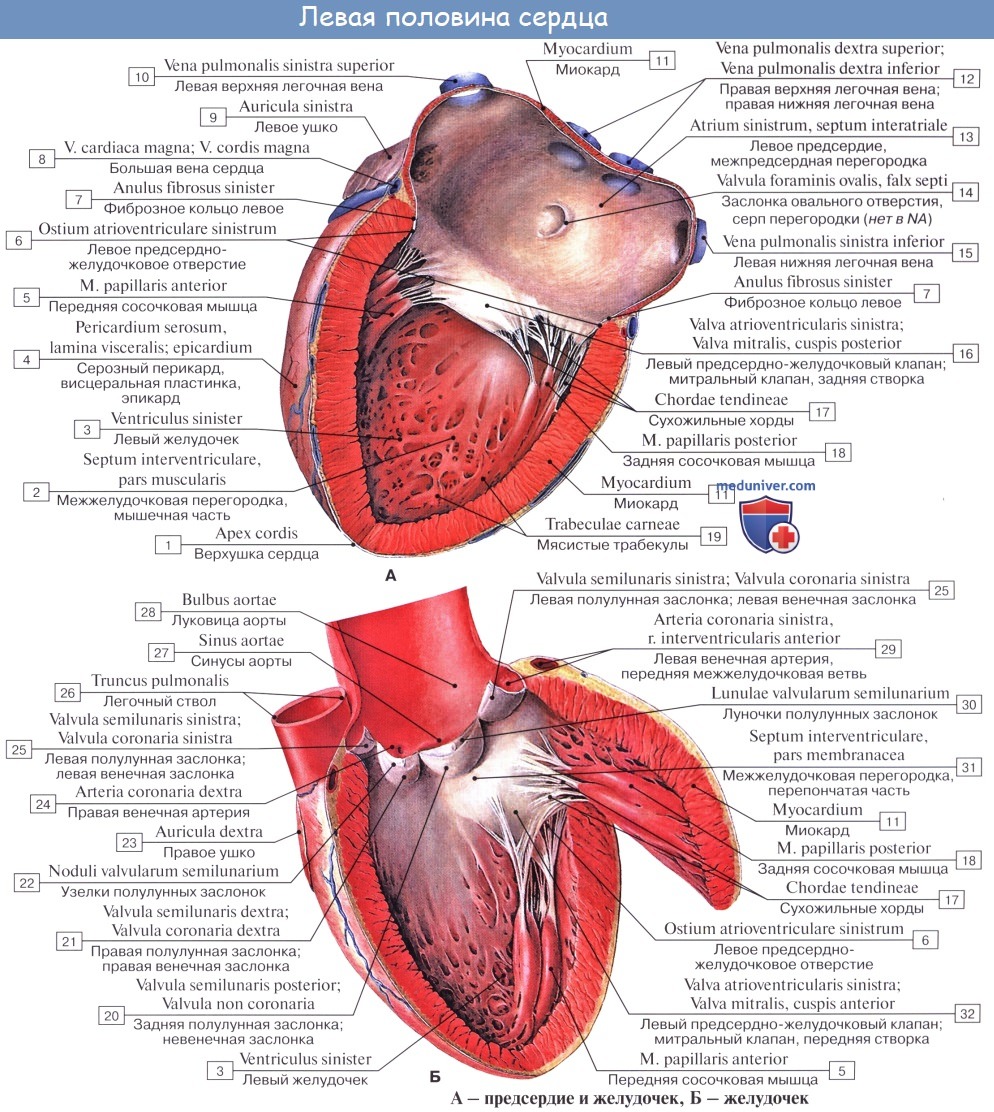

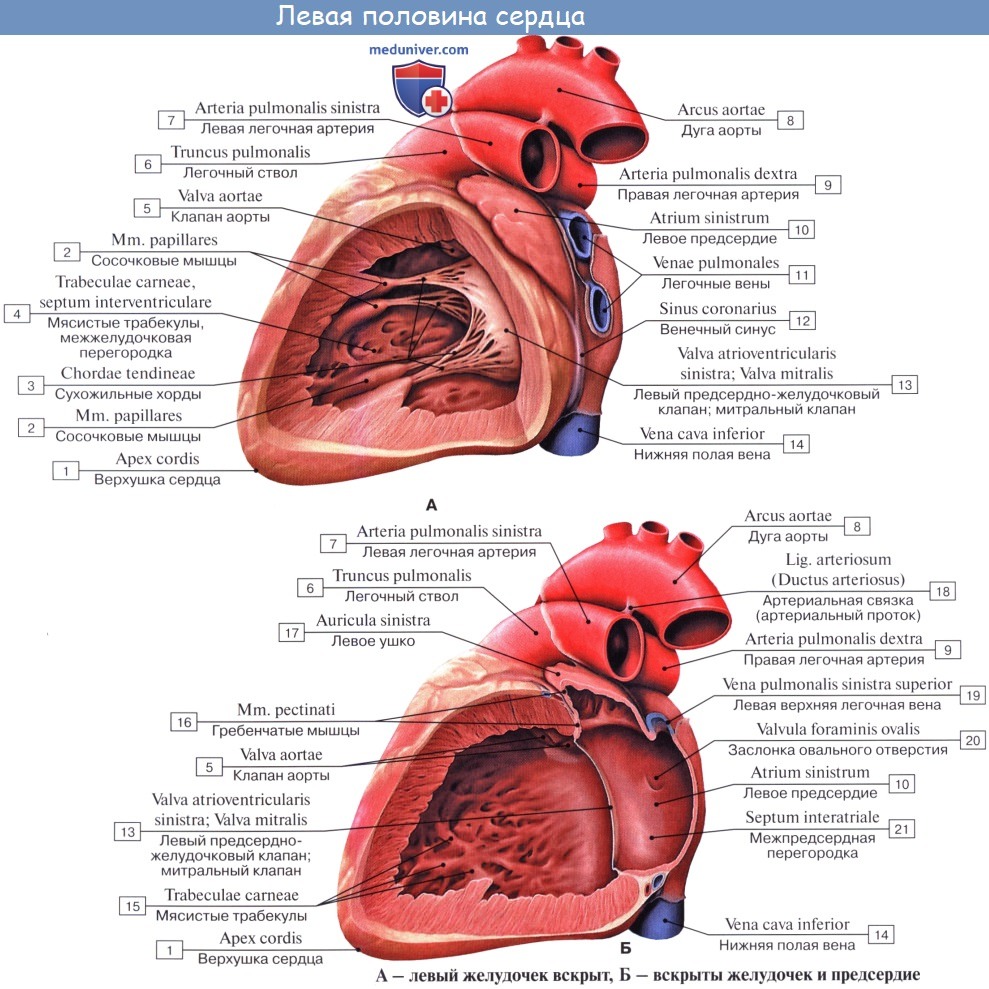

Левый желудочек, ventriculus sinister, имеет форму конуса, стенки которого по толщине в 2 — 3 раза превосходят стенки правого желудочка (10—15 мм против 5 — 8 мм). Эта разница происходит за счет мышечного слоя и объясняется большей работой, производимой левым желудочком (большой круг кровообращения) в сравнении с правым (малый круг). Толщина стенок предсердий соответственно их функции еще менее значительна (2 — 3 мм). Отверстие, ведущее из полости левого предсердия в левый желудочек, ostium atrioventriculare sinistrum, овальной формы, снабжено левым предсердно-желудочковым (митральным) клапаном, valva atrioventricularis sinistra (mitralis), из двух створок которого меньшая расположена слева и сзади (cuspis posterior), большая — справа и спереди (cuspis anterior). Свободными краями створки обращены в полость желудочка, к ним прикрепляются chordae tendineae. Musculi papillares имеются в левом желудочке в числе двух — передняя и задняя; каждая сосочковая мышца дает сухожильные нити как одной, так и другой створке valvae mitralis. Отверстие аорты называется ostium aortae, а ближайший к нему отдел желудочка — conus arteriosus. Клапан аорты, valva aortae, имеет такое же строение, как и клапан легочного ствола. Одна из заслонок, valvula semilunaris posterior, занимает заднюю треть окружности аорты; другие две, valvulae semilunares dextra et sinistra, — правую и левую сторону отверстия. Узелки на их свободных краях, noduli valvularum semilunarium aortae, выражены заметнее, чем на клапанах легочного ствола; имеются также lunulae valvularum semilunarium aortae. Перегородка между желудочками, septum interventriculare, представлена главным образом мышечной тканью, pars muscularis, за исключением самого верхнего участка, где имеется лишь фиброзная ткань, покрытая с обеих сторон эндокардом, pars membranасеa. Pars membranacea соответствует участку неполного развития межжелудочковой перегородки животных. Здесь нередко встречаются аномалии в виде дефектов в перегородке.

Видео анатомия сердца от А.А. СтрелковаДругие видео уроки по данной теме находятся: Здесь. – Также рекомендуем “Строение стенок сердца. Миокард.” |

Источник

Содержание

- Строение системы кровообращения

- Сердце

- Сосуды

- Кровь

- Круги кровообращения

- Функции

- Особенности системы в разные периоды жизни

Сердечно-сосудистая система человека (кровеносная – устаревшее название) – это комплекс органов, обеспечивающих снабжение всех участков организма (за небольшим исключением) необходимыми веществами и удаляющих продукты жизнедеятельности. Именно сердечно-сосудистая система обеспечивает все участки тела необходимым кислородом, а потому является основой жизни. Нет кровообращения только в некоторых органах: хрусталик глаза, волос, ноготь, эмаль и дентин зуба. В сердечно-сосудистой системе выделяют две составные части: это собственно комплекс органов кровообращения и лимфатическая система. Традиционно они рассматриваются отдельно. Но, несмотря на их разность, они выполняют ряд совместных функций, а также имеют общее происхождение и план строения.

Строение системы кровообращения

Анатомия системы кровообращения подразумевает ее разделение на 3 компонента. Они значительно различаются по строению, но в функциональном отношении представляют собой единое целое. Это следующие органы:

- сердце;

- сосуды;

- кровь.

Сердце

Своеобразный насос, перекачивающий кровь по сосудам. Это мышечно-фиброзный полый орган. Находится в полости грудной клетки. Гистология органа различает несколько тканей. Самая главная и значительная по размерам – мышечная. Внутри и снаружи орган покрыт фиброзной тканью. Полости сердца разделены перегородками на 4 камеры: предсердия и желудочки.

У здорового человека частота сердечных сокращений составляет от 55 до 85 ударов в минуту. Это происходит на протяжении всей жизни. Так, за 70 лет происходит 2,6 млрд сокращений. При этом сердце перекачивает около 155 млн литров крови. Вес органа колеблется от 250 до 350 г. Сокращение камер сердца называется систолой, а расслабление – диастолой.

Сосуды

Это длинные полые трубки. Они отходят от сердца и, многократно разветвляясь, идут во все участки организма. Сразу по выходу из его полостей сосуды имеют максимальный диаметр, который по мере удаления становится меньше. Различают несколько типов сосудов:

- Артерии. Они несут кровь от сердца к периферии. Сама крупная из них – аорта. Выходит из левого желудочка и несет кровь ко всем сосудам, кроме легких. Ветви аорты делятся многократно и проникают во все ткани. Легочная артерия несет кровь к легким. Она идет из правого желудочка.

- Сосуды микроциркуляторного русла. Это артериолы, капилляры и венулы – самые маленькие сосуды. Кровь по артериолам идет в толще тканей внутренних органов и кожи. Они ветвятся на капилляры, которые осуществляют обмен газами и другими веществами. После чего кровь собирается в венулы и течет дальше.

- Вены – сосуды, несущие кровь к сердцу. Они образуются при увеличении диаметра венул и их многократном слиянии. Самые крупные сосуды данного типа – нижняя и верхняя полые вены. Именно они непосредственно впадают в сердце.

Кровь

Своеобразная ткань организма, жидкая, состоит из двух главных компонентов:

- плазма;

- форменные элементы.

Плазма – жидкая часть крови, в которой находятся все форменные элементы. Процентное соотношение – 1:1. Плазма представляет собой мутную желтоватую жидкость. В ней содержится большое количество белковых молекул, углеводов, липидов, различных органических соединений и электролитов.

К форменным элементам крови относят: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Они образуются в красном костном мозге и циркулируют по сосудам всю жизнь человека. Только лейкоциты при некоторых обстоятельствах (воспаление, внедрение чужеродного организма или материи) могут проходить через сосудистую стенку в межклеточное пространство.

У взрослого человека содержится 2,5-7,5 (зависит от массы) мл крови. У новорожденного – от 200 до 450 мл. Сосуды и работа сердца обеспечивают важнейший показатель кровеносной системы – артериальное давление. Оно колеблется от 90 мм рт.ст. до 139 мм рт.ст. для систолического и 60-90 – для диастолического.

Круги кровообращения

Все сосуды образуют два замкнутых круга: большой и малый. Это обеспечивает бесперебойное одновременное снабжение кислородом организма, а также газообмен в легких. Каждый круг кровообращения начинается из сердца и там же заканчивается.

Малый идет от правого желудочка по легочной артерии в легкие. Здесь она несколько раз ветвится. Кровеносные сосуды образуют густую капиллярную сеть вокруг всех бронхов и альвеол. Через них происходит газообмен. Кровь, богатая углекислым газом, отдает его в полость альвеол, а взамен получает кислород. После чего капилляры последовательно собираются в две вены и идут в левое предсердие. Малый круг кровообращения заканчивается. Кровь идет в левый желудочек.

Большой круг кровообращения начинается от левого желудочка. Во время систолы кровь идет в аорту, от которой ответвляются множество сосудов (артерий). Они делятся несколько раз, пока не превратятся в капилляры, снабжающие кровью весь организм – от кожи до нервной системы. Здесь происходит обмен газов и питательных веществ. После чего кровь последовательно собирается в две крупные вены, идущие в правое предсердие. Большой круг заканчивается. Кровь из правого предсердия попадает в левый желудочек, и все начинается заново.

Функции

Сердечно-сосудистая система выполняет в организме ряд важнейших функций:

- Питание и снабжение кислородом.

- Поддержание гомеостаза (постоянства условий внутри всего организма).

- Защита.

Снабжение кислородом и питательными веществами заключается в следующем: кровь и ее компоненты (эритроциты, белки и плазма) доставляют кислород, углеводы, жиры, витамины и микроэлементы до любой клетки. При этом из нее они забирают углекислый газ и вредные отходы (продуты жизнедеятельности).

Постоянные условия в организме обеспечиваются самой кровью и ее компонентами (эритроциты, плазма и белки). Они не только выступают переносчиками, но и регулируют важнейшие показатели гомеостаза: ph, температуру тела, уровень влажности, количество воды в клетках и межклеточном пространстве.

Непосредственную защитную функцию играют лимфоциты. Эти клетки способны обезвреживать и уничтожать чужеродную материю (микроорганизмы и органические вещества). Сердечно-сосудистая система обеспечивает их быструю доставку в любой уголок организма.

Особенности системы в разные периоды жизни

Во время внутриутробного развития сердечно-сосудистая система имеет ряд особенностей.

- Установлено сообщение между предсердиями (“овальное окно”). Оно обеспечивает прямой переход крови между ними.

- Малый круг кровообращения не функционирует.

- Кровь из легочной вены переходит в аорту по специальному открытому протоку (Баталов проток).

Кровь обогащается кислородом и питательными веществами в плаценте. Оттуда по пупочной вене она идет в полость живота через одноименное отверстие. Затем сосуд впадает в печеночную вену. Откуда, проходя через орган, кровь поступает в нижнюю полую вену, к оторая впадает в правое предсердие. Оттуда почти вся кровь идет в левое. Только ее малая часть выбрасывается в правый желудочек, а затем в легочную вену. Кровь от органов собирается в пупочные артерии, которые идут к плаценте. Здесь она вновь обогащается кислородом, получает питательные вещества. При этом углекислый газ и продукты обмена малыша переходят в кровь матери, организм который их и выводит.

Сердечно-сосудистая система у детей после рождения претерпевает ряд изменений. Баталов проток и овальное отверстие зарастают. Пупочные сосуды запустевают и превращаются в круглую связку печени. Начинает функционировать малый круг кровообращения. К 5-7 дням (максимум – 14) сердечно-сосудистая система приобретает те черты, которые сохраняются у человека на протяжении всей жизни. Изменяется только количество циркулирующей крови в разные периоды. Вначале оно увеличивается и к 25-27 годам достигает максимума. Только после 40 лет объем крови начинает несколько снижаться, и после 60-65 лет остается в пределах 6-7% от массы тела.

В некоторые периоды жизни количество циркулирующей крови увеличивается или уменьшается временно. Так, при беременности объем плазмы становится больше исходного на 10%. После родов он снижается до нормы за 3-4 недели. Во время голодания и непредвиденных физических нагрузок количество плазмы становится меньше на 5-7%.

Источник

Сердце человека – главный насос организма, который анатомически представлен четырьмя полостными образованиями с внутренними соединениями. Левый желудочек (ЛЖ) играет важнейшую роль в работе кардиоваскулярной системы, поскольку с его полости начинается большой гемодинамический круг, насыщающий весь организм оксигенированной кровью. Для поддержания адекватного снабжения органов ЛЖ отличается развитым мышечным слоем и более сложным строением в сравнении с правым «соседом».

Как устроен левый желудочек?

Левый желудочек – полостное образование. Его объем зависит от возраста человека и рода деятельности, поскольку мышцы миокарда поддаются «тренировкам». Толщина стенки ЛЖ составляет 10-14 мм и состоит из трех слоев, в которых волокна имеют разную направленность (циркулярные, прямые и косые). Внутри камера выстелена эндокардом – соединительнотканной оболочкой, формирующей клапаны возле атриовентрикулярных отверстий.

Левый желудочек – полостное образование. Его объем зависит от возраста человека и рода деятельности, поскольку мышцы миокарда поддаются «тренировкам». Толщина стенки ЛЖ составляет 10-14 мм и состоит из трех слоев, в которых волокна имеют разную направленность (циркулярные, прямые и косые). Внутри камера выстелена эндокардом – соединительнотканной оболочкой, формирующей клапаны возле атриовентрикулярных отверстий.

Форма левого желудочка продолговато-овальная, конусообразная. Выделяют два отдела структуры:

- верхушку – узкую часть, которая у здорового человека находится в 4-5 межреберном промежутке слева;

- наружный край – округлый контур, образующий боковую (легочную) поверхность – самую массивную часть сердечной мышцы.

Внутри ЛЖ состоит из двух частей: заднего и переднего отдела, по которым кровь поэтапно перемещается из полости камеры к конусу аорты.

В области атриовентрикулярного отверстия размещается клапан, представленный двумя створками из ткани эндокарда. Основная задача этой структуры – регулирование потока крови и предотвращение регургитации (обратного заброса). Прикреплена к миокарду желудочка папиллярными (сосочковыми) мышцами, тонус которых определяет амплитуду движений створок.

Аортальный клапан представлен тремя полулунными заслонками, которые крепятся по окружности отверстия между артериальным конусом и аортой. Слаженная работа створок обеспечивает перемещение жидкости в большой круг кровообращения при сокращении миокарда ЛЖ и препятствует регургитации при наполнении камеры во время диастолы.

Волна возбуждения, которая заставляет сокращаться желудочек, проходит из атриовентрикулярного соединения по левой ножке пучка Гиса и его двух ветвях. Кардиомиоциты, находящиеся на верхушке сердца, получают импульс по волокнам Пуркинье.

Основные функции отдела

Левый желудочек сердца отвечает за такие функции:

- систолическая – синхронное сокращение волокон кардиомиоцитов обеспечивает адекватный выброс в большой круг кровообращения для снабжения всех органов и тканей кислородом;

- диастолическая – расслабление стенок желудочка, открытие атриовентрикулярного клапана и наполнение полости кровью из предсердия.

Нормальная насосная функция заключается в слаженной работе всех отделов. Сердечный цикл состоит из чередующихся состояний: систолы и диастолы, которые характеризуются сокращением и растяжением мышечных волокон кардиомиоцитов.

Периоды систолической фазы:

- напряжение со стадией асинхронного и изометрического сокращения;

- изгнание (два периода – быстрый и медленный).

Асинхронный период характеризуется неравномерным распределением импульса возбуждения, поэтому отдельные волокна сокращаются не одновременно. Подобная фаза необходима для полного смыкания створок митрального клапана, после которого нарастает внутрижелудочковое давление (вследствие продолжающегося сокращения кардиомиоцитов). Достигнув уровня 70-80 мм рт. ст., открываются полулунные створки и кровь попадает в аорту (сначала быстро, а потом медленнее). Закрытие клапана обусловлено высоким давлением внутри сосуда.

Расслабление миокарда стенок ЛЖ открывает митральный клапан, который запускает поток новой порции крови. Для обеспечения адекватного выброса необходимо, чтобы все отделы желудочка, створки, папиллярные мышцы, трабекулы и хорды были в хорошем функциональном состоянии.

Диагностика заболеваний: какие методы определят проблему?

Выделяют два типа нарушения работы (дисфункции) левого желудочка:

- Систолическая, которая характеризуется падением изгоняющей способности ЛЖ. Чаще всего патология развивается при повреждении сократительных кардиомиоцитов при инфаркте миокарда, воспалительных или аутоиммунных нарушениях.

- Диастолическая. Отличается неспособностью мышечных волокон полностью расслабится и создать необходимый объем камеры (состояние диагностируют чаще всего при патологиях перикарда или соседних структур).

Если появились жалобы на одышку при физической нагрузке или в покое, отеки на ногах, кашель, боли в области сердца, стоит обратиться к кардиологу и пройти комплексное обследование для выяснения причины.

ЭКГ

С помощью электрокардиографии (ЭКГ) можно выявить не только правильность ритма, частоту сердечных сокращений, но и нарушения работы и строения левого желудочка. Признаки ЭКГ изменений при различных патологиях ЛЖ:

- Гипертрофические изменения стенок левого желудочка вне зависимости от причин:

- смещение электрической оси сердца влево (угол α составляет от -90 до 0°);

- внутрижелудочковые нарушения проводимости (полная или неполная блокада левой ножки пучка Гисса);

- нарушения реполяризации – деформация зубца Т в I, aVL, V5, V6.

- Рубцовые явления в области левого желудочка:

- измененный зубец Q в I, II, aVL-отведениях, а также в V1-6;

- расположение ST на изолинии;

- низкий и сглаженный зубец Т.

УЗИ

УЗИ или ЭхоКГ (эхокардиография) помогает определить размер камер сердца и толщину их стенок, оценить функциональное состояние клапанов, эффективность сокращения миокарда. Для каждого отдела существуют свои показатели нормы.

Основные ультразвуковые параметры работы ЛЖ представлены в таблице.

| Критерий | Нормативы | Изменения |

|---|---|---|

| Мышечная масса |

| Увеличение – при гипертрофии (выделяют симметрическое и ассиметрическое разрастание) |

| Индекс массы миокарда (ИММЛЖ) |

| |

| Толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП) |

|

|

| Конечный диастолический объем (КДО) |

| |

| Конечный размер |

| |

| Фракция выброса (ФВ) | 55-60% | Снижение показателя характерно для систолической дисфункции левого желудочка |

| Ударный объем (УО) | 60-100 мл |

|

Сцинтиграфия

Перфузионная сцинтиграфия – метод оценки кровоснабжения мышечного слоя левого желудочка при помощи радиофармпрепаратов, которые вводят внутривенно, и они накапливаются в миокарде. Преимущество исследования – точное выявление ишемии даже в мелких сосудах, что не всегда удается обнаружить при ангиографии. Сцинтиграфия может быть статической (проводят в состоянии покоя) и динамической (во время дозированной физической нагрузки на велоэргометре).

Показания к проведению:

- ишемия миокарда неопределенного генеза;

- оценка эффективности операций по возобновлению коронарного кровотока (ангиопластика, шунтирование и т. д.);

- исследования миокардиального кровотока при некоронарогенных болезнях (преимущественно воспалительного характера);

- при сомнительной ЭКГ (чтобы подтвердить диагноз острого инфаркта миокарда).

МРТ и КТ

В последнее время пользуются спросом рентгенологические методы исследования сердца, которые позволяют получить объемные изображения органа и выявить изменения в структуре.

Компьютерная томография (КТ) делает серию рентген-снимков сердца под различным углом на отдельных срезах органа. Современные аппараты способны предоставить объемную визуализацию внутреннего строения.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) имеет похожий принцип. Однако в исследовании используют не ионизирующее излучение, а волны магнитной природы. Ткани по-разному «отвечают» на это воздействие, что и фиксирует аппарат.

Оба метода могут предоставить такую информацию:

- толщина стенок ЛЖ;

- изменения вследствие перенесенного инфаркта миокарда;

- состояние сосудов, наличие атеросклеротических бляшек;

- адекватность гемодинамики;

- состояние легочных артерий.

Какие патологии чаще всего затрагивают работу и структуру ЛЖ?

Существует множество патологических состояний и провоцирующих факторов, которые приводят к изменению анатомической структуры и физиологической дисфункции левого желудочка. В некоторых случаях гипертрофия ЛЖ бывает вариантом нормы, например, у спортсменов или беременных женщин.

Патологии, которые сопровождаются нарушением работы левого желудочка:

- врожденные пороки: коарктация аорты, аномалия межжелудочковой перегородки, комбинированные нарушения – тетрада или пентада Фалло;

- воспалительные заболевания: эндо-, мио-, перикардиты (чаще подвержены влиянию дети и подростки);

- приобретенные пороки сердца (чаще диагностируются у взрослых как следствие ревматизма);

- ИБС: стенокардия, постинфарктный кардиосклероз, некроз стенок миокарда;

- хроническая патология легких;

- артериальная гипертензия;

- атеросклероз аорты;

- последствия метаболического синдрома в сочетании с ожирением и сахарным диабетом;

- патологии почек, печени, щитовидной железы.

Без адекватного лечения и коррекции гемодинамики состояние больного ухудшается: прогрессирует сердечная недостаточность, головной мозг и все внутренние органы испытывают кислородное голодание.

При первых проявлениях дисфункции левого желудочка рекомендуется посетить терапевта (кардиолога), пройти обследования, чтобы предотвратить дальнейшее развитие патологии. Ведение пациента зависит от основного заболевания и подразумевает использование фармакологических препаратов или кардиохирургических вмешательств.

Дополнительная терапия включает модификацию образа жизни, компенсацию сопутствующих нарушений.

Выводы

Из всех отделов сердца наибольшую роль в обеспечении адекватного кровообращения играет левый желудочек. Крупный объем камеры, толстая мышечная стенка и выход в аорту – ключевые характеристики, которые определяют важность структуры. Поражение ЛЖ ишемическими, травматическими, воспалительными процессами сопровождается выраженными дефектами гемодинамики с симптомами сердечной недостаточности. Одышка, отеки, загрудинная боль, ощущение перебоев в работе органа – признаки серьезных нарушений, которые требуют комплексной диагностики и адекватной терапии.

Источник