Какой сосуд выходить из правого желудочка

Оглавление темы “Анатомия и строение сердца”:

Правый желудочек. Левый желудочек сердца

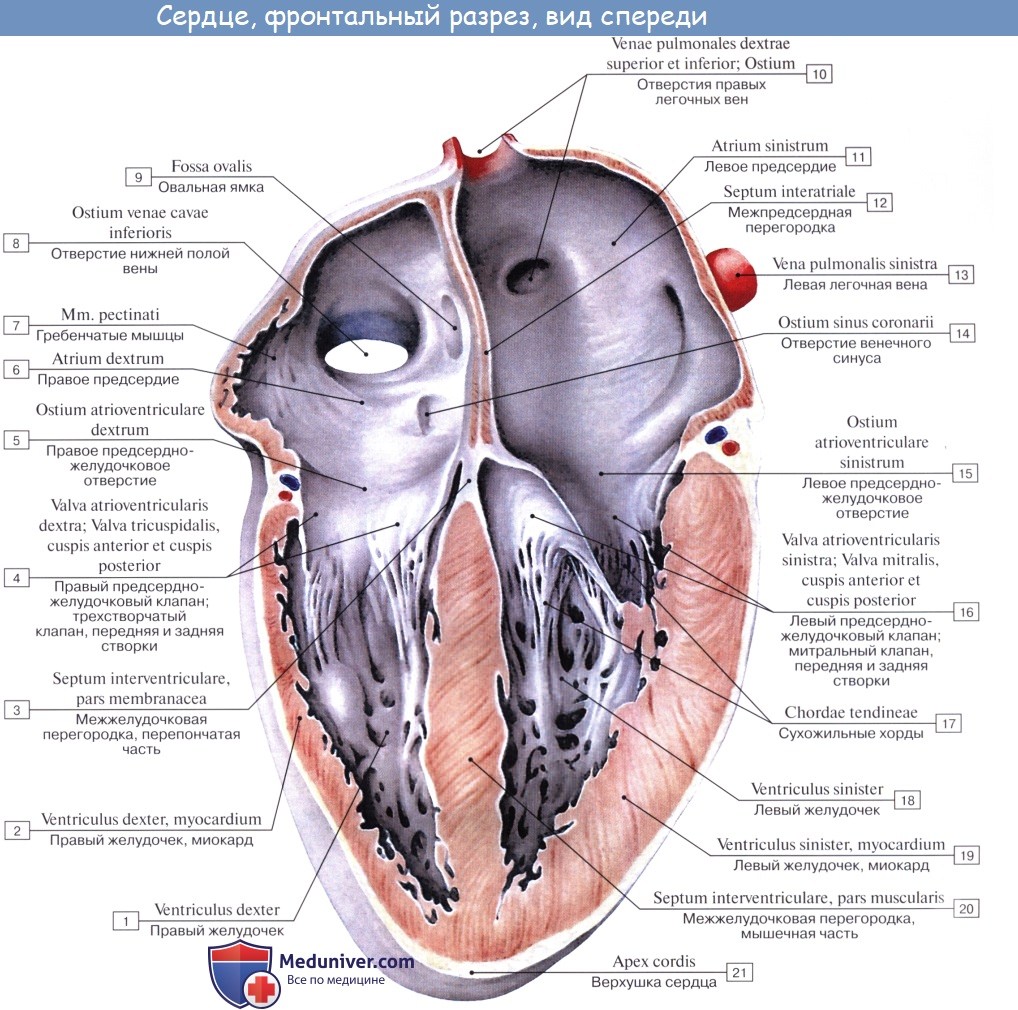

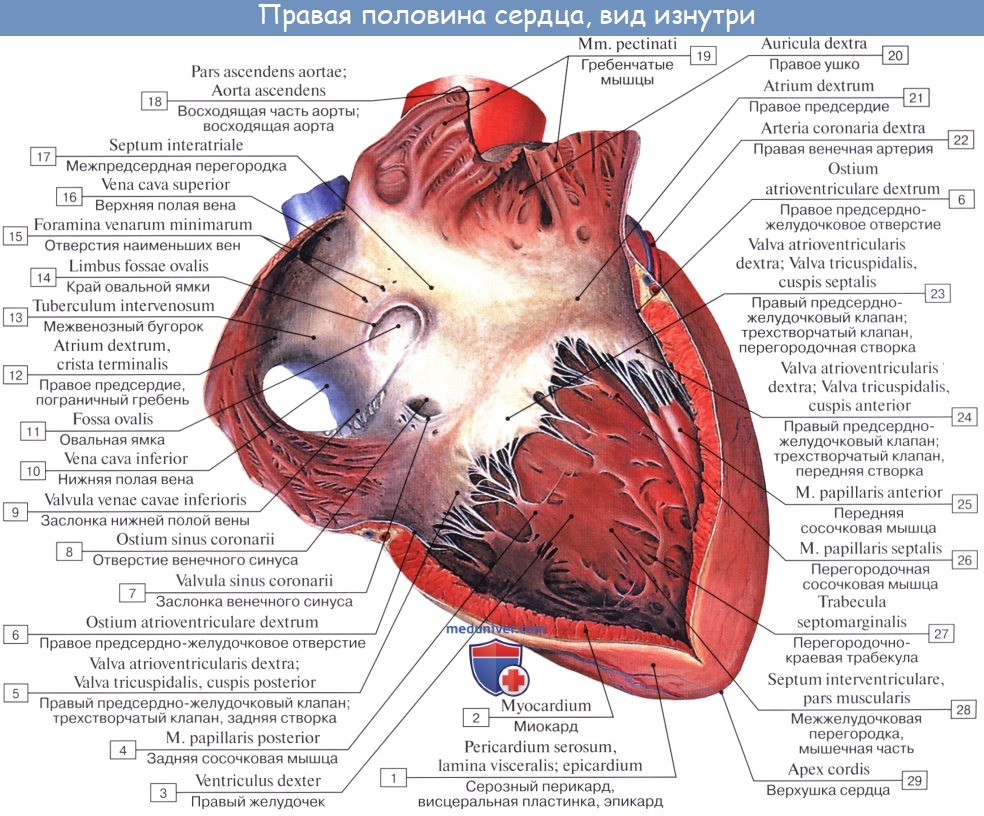

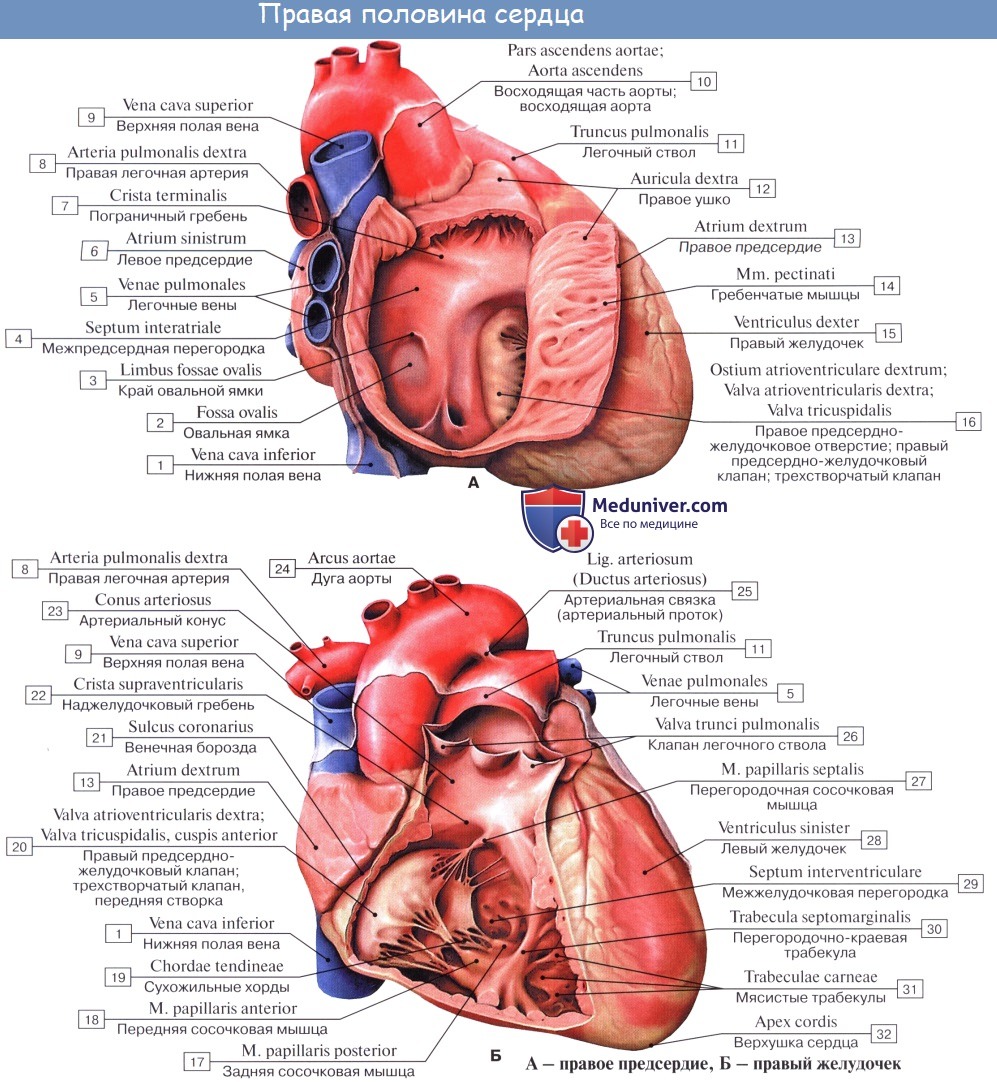

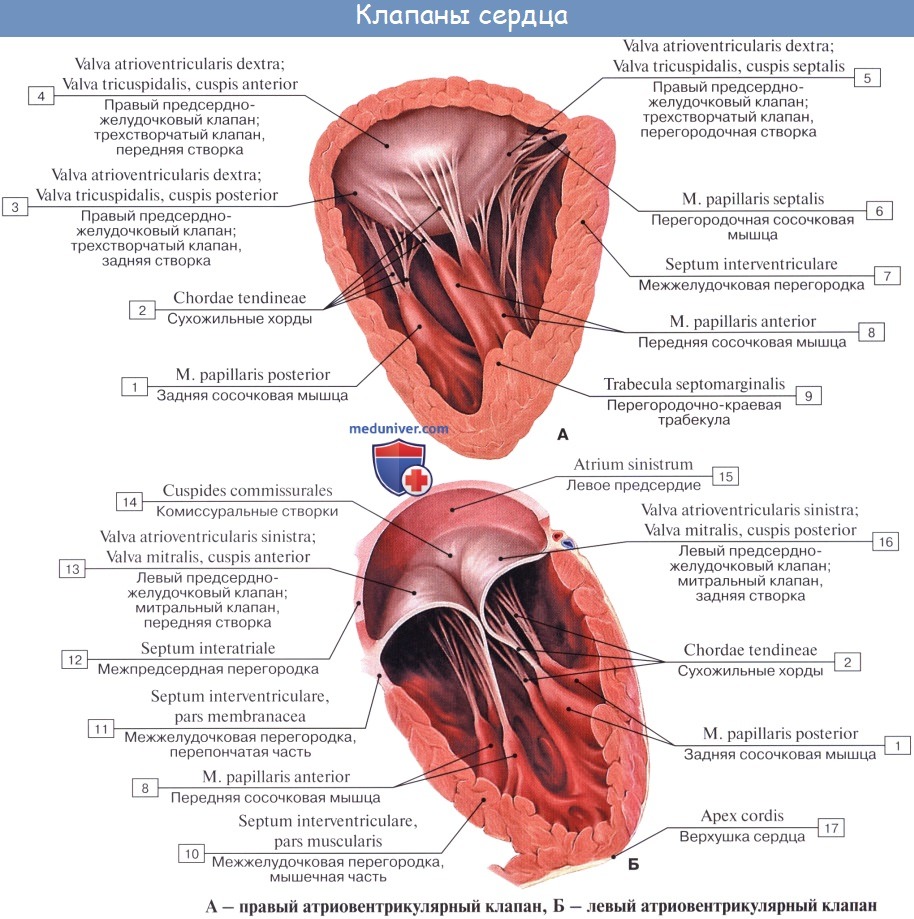

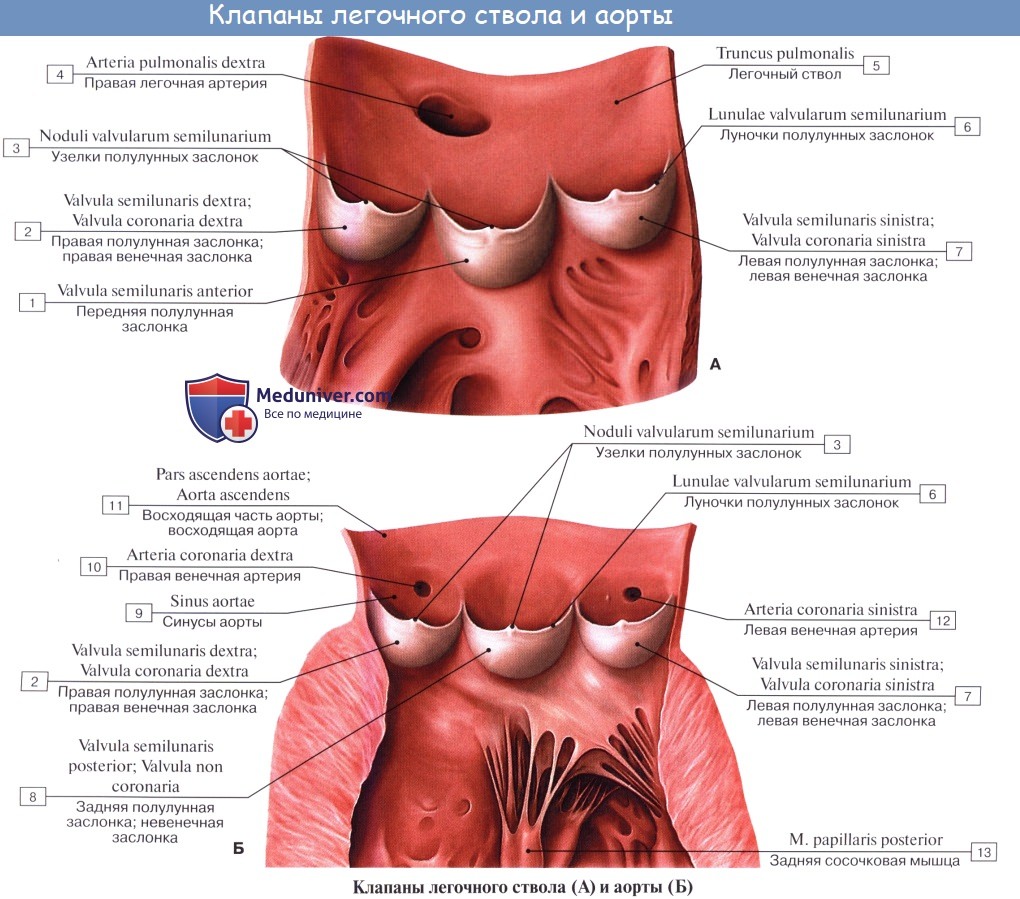

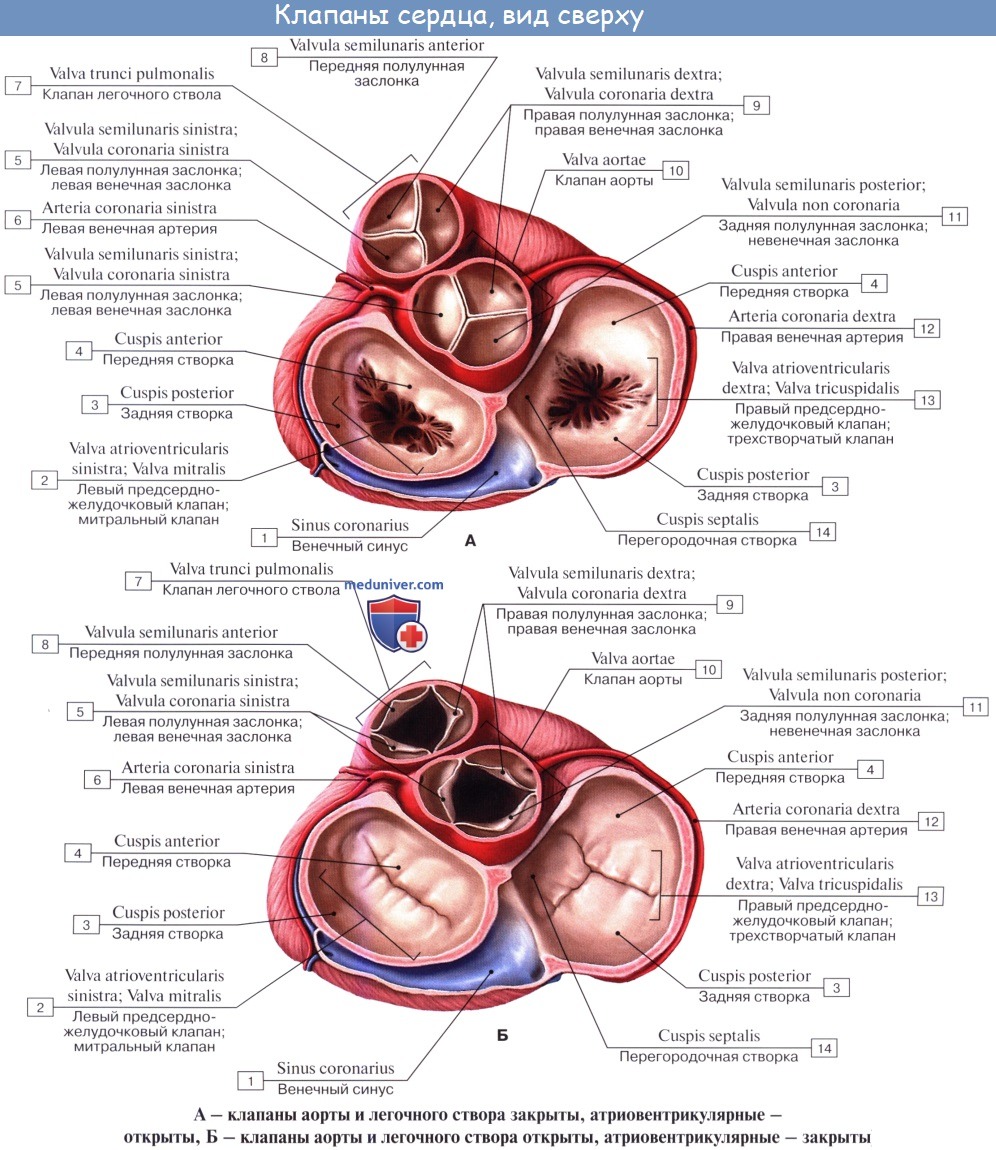

Правый желудочек, ventriculus dexter, имеет форму треугольной пирамиды, основание которой, обращенное кверху, занято правым предсердием, за исключением левого верхнего угла, где из правого желудочка выходит легочный ствол, truncus pulmonalis. Полость желудочка подразделяется на два отдела: ближайший к ostium atrioventriculare отдел и передневерхний отдел, ближайший к ostium trunci pulmonalis, — conus arteriosus, который продолжается в легочный ствол. Ostium atrioventriculare dextrum, ведущее из полости правого предсердия в полость правого желудочка, снабжено трехстворчатым клапаном, valva atrioventricularis dextra s. valva tricuspidalis, который не дает возможности крови во время систолы желудочка возвращаться в предсердие; кровь направляется в легочный ствол. Три створки клапана обозначаются по месту их расположения как cuspis anterior, cuspis posterior и cuspis septalis. Свободными краями створки обращены в желудочек. К ним прикрепляются тонкие сухожильные нити, chordae tendineae, которые своими противоположными концами прикреплены к верхушкам сосочковых мышц, musculi papillares. Сосочковые мышцы представляют собой конусовидные мышечные возвышения, верхушками своими выступающие в полость желудочка, а основаниями переходящие в его стенки. В правом желудочке обычно бывают три сосочковые мышцы: передняя, наибольшая по своей величине, дает начало сухожильным нитям к передней и задней створкам трехстворчатого клапана; задняя, меньших размеров, посылает сухожильные нити к задней и перегородочной створкам и, наконец, m. papillaris septalis, не всегда имеющаяся мышца, дает сухожильные нити обыкновенно к передней створке. В случае ее отсутствия нити возникают непосредственно из стенки желудочка. В области conus arteriosus стенка правого желудочка гладкая, на остальном протяжении внутрь вдаются мясистые трабекулы, trabeculae carneae. Кровь из правого желудочка поступает в легочный ствол через отверстие, ostium trunci pulmonalis, снабженное клапаном, valva trunci pulmonalis, который препятствует возвращению крови из легочного ствола обратно в правый желудочек во время диастолы. Клапан состоит из трех полу лунных заслонок. Из них одна прикрепляется к передней трети окружности легочного ствола (valvula semilunaris anterior) и две — сзади (valvulae semilunares dextra et sinistra). На внутреннем свободном краю каждой заслонки имеется посередине маленький узелок, nodulus valvulae semilunaris, по сторонам от узелка тонкие краевые сегменты заслонки носят название lunulae valvulae semilunaris. Узелки способствуют более плотному смыканию заслонок.

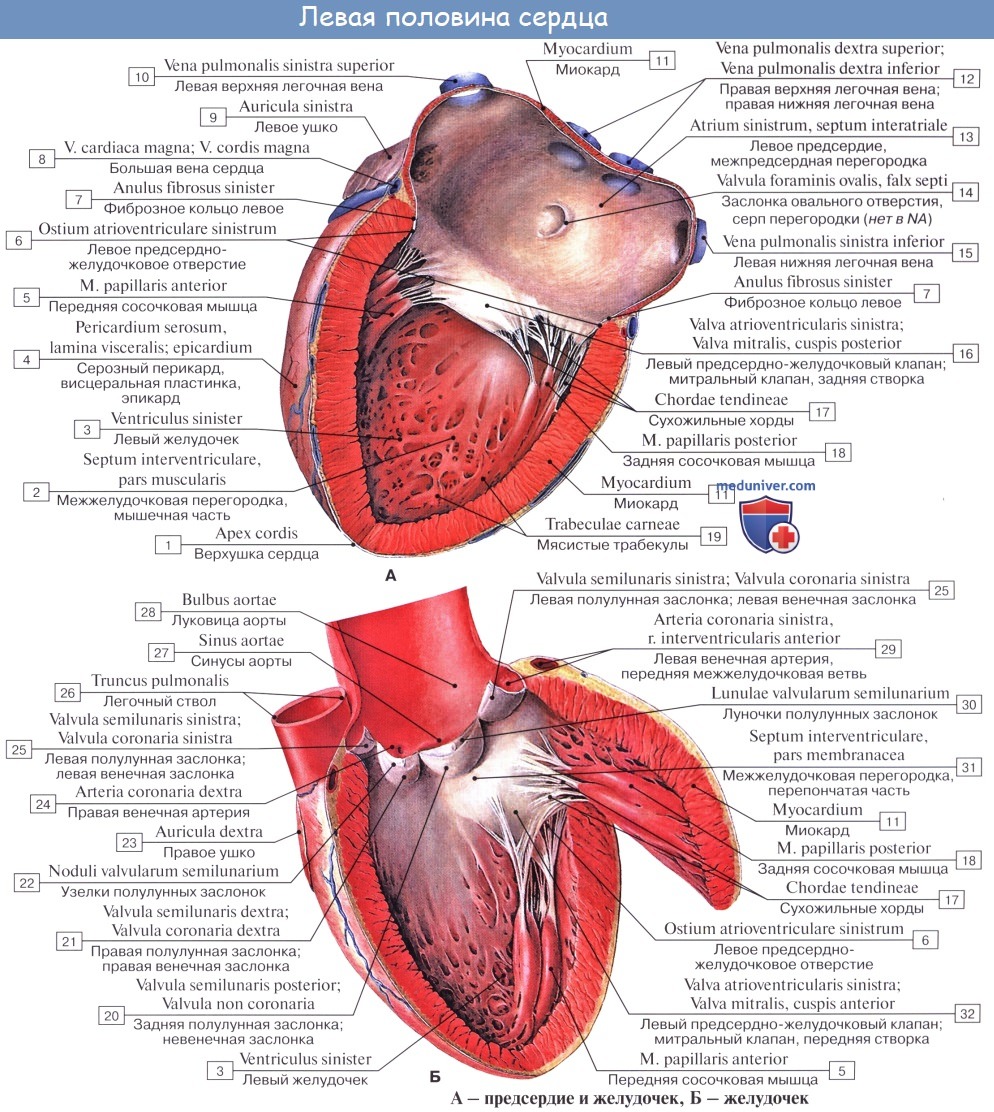

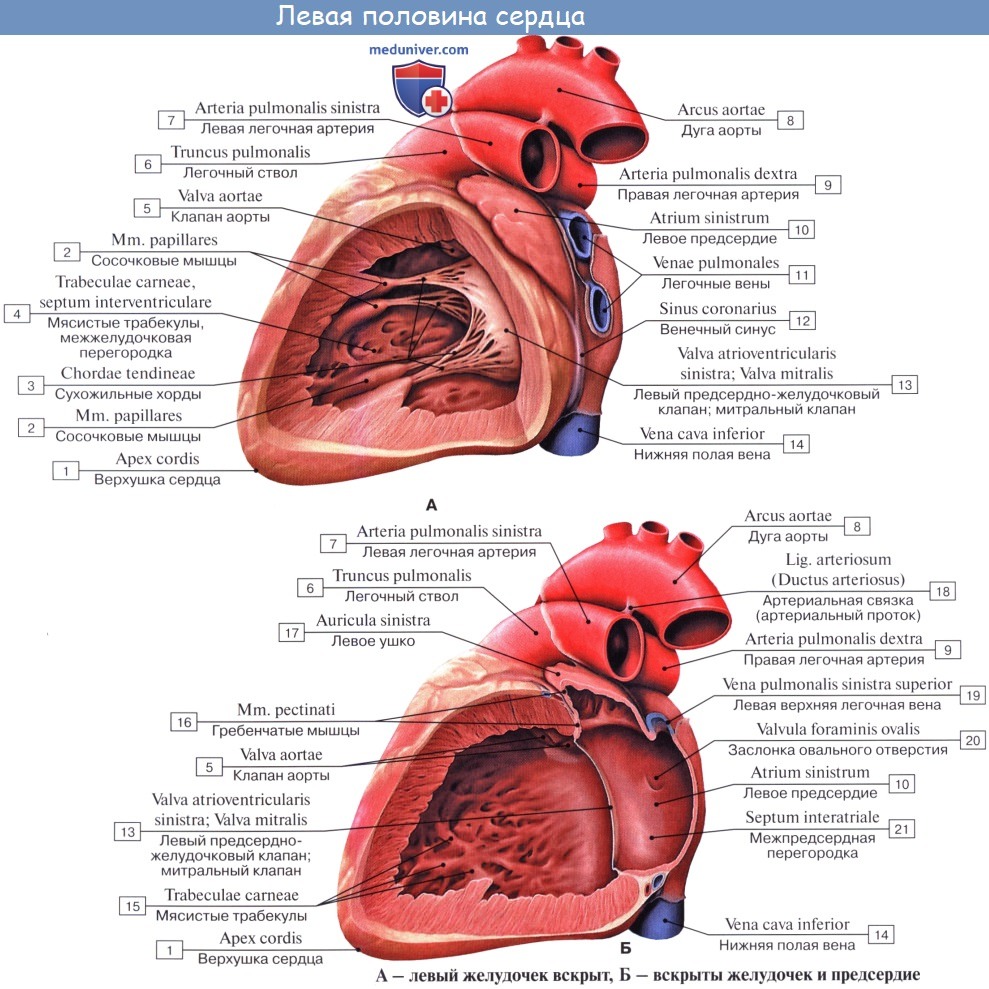

Левый желудочек, ventriculus sinister, имеет форму конуса, стенки которого по толщине в 2 — 3 раза превосходят стенки правого желудочка (10—15 мм против 5 — 8 мм). Эта разница происходит за счет мышечного слоя и объясняется большей работой, производимой левым желудочком (большой круг кровообращения) в сравнении с правым (малый круг). Толщина стенок предсердий соответственно их функции еще менее значительна (2 — 3 мм). Отверстие, ведущее из полости левого предсердия в левый желудочек, ostium atrioventriculare sinistrum, овальной формы, снабжено левым предсердно-желудочковым (митральным) клапаном, valva atrioventricularis sinistra (mitralis), из двух створок которого меньшая расположена слева и сзади (cuspis posterior), большая — справа и спереди (cuspis anterior). Свободными краями створки обращены в полость желудочка, к ним прикрепляются chordae tendineae. Musculi papillares имеются в левом желудочке в числе двух — передняя и задняя; каждая сосочковая мышца дает сухожильные нити как одной, так и другой створке valvae mitralis. Отверстие аорты называется ostium aortae, а ближайший к нему отдел желудочка — conus arteriosus. Клапан аорты, valva aortae, имеет такое же строение, как и клапан легочного ствола. Одна из заслонок, valvula semilunaris posterior, занимает заднюю треть окружности аорты; другие две, valvulae semilunares dextra et sinistra, — правую и левую сторону отверстия. Узелки на их свободных краях, noduli valvularum semilunarium aortae, выражены заметнее, чем на клапанах легочного ствола; имеются также lunulae valvularum semilunarium aortae. Перегородка между желудочками, septum interventriculare, представлена главным образом мышечной тканью, pars muscularis, за исключением самого верхнего участка, где имеется лишь фиброзная ткань, покрытая с обеих сторон эндокардом, pars membranасеa. Pars membranacea соответствует участку неполного развития межжелудочковой перегородки животных. Здесь нередко встречаются аномалии в виде дефектов в перегородке.

Видео анатомия сердца от А.А. СтрелковаДругие видео уроки по данной теме находятся: Здесь. – Также рекомендуем “Строение стенок сердца. Миокард.” |

Источник

Отхождение обоих магистральных сосудов, выносящих кровь из сердца не от соответствующих («своих») левого и правого желудочков, а только от одного правого — большая группа нарушений нормального развития сердца, это целый спектр аномалий, объединенных одним общим названием. Если вы читаете только эту главу, потому что у вашего ребенка именно такой диагноз, то мы советуем вам вернуться немного назад и просмотреть разделы, касающиеся изолированных больших дефектов межжелудочковой перегородки, легочной гипертензии и тетрады Фалло, потому что все, что сказано там о клиническом проявлении порока, симптомах, осложнениях и последствиях, можно в полной мере отнести и к этому пороку.

Главное нарушение формирования сердца заключается в том, что аорта, которая на 5-й неделе от момента зачатия должна «повернуться» против часовой стрелки и соединиться с левым желудочком, этого не делает, а остается «сидеть» над правым желудочком целиком. Выход крови из левого желудочка осуществляется только через большой дефект межжелудочковой перегородки и хотя потоки крови в правом желудочке, естественно, смешиваются, все же остается их частичное разделение, и артериальная кровь поступает, в основном, в аорту, которая отделена от левого желудочка мышечным валиком межжелудочковой перегородки, а венозная идет преимущественно в легкие.

Иными словами, в типичных случаях и структурное нарушение, и клинические проявления имеют черты больших дефектов межжелудочковой перегородки и — соответствующие последствия. Если же к этому добавить сужение выводного тракта правого желудочка, то картина будет напоминать тетраду Фалло.

При первых вариантах ребенок бледный, без выраженных признаков цианоза, и имеется большой сброс «слева-направо», ранние признаки сердечной недостаточности и переполнения кровью сосудов легких со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые могут привести к развитию необратимой легочной гипертензии.

При вторых — ребенок синюшный, с выраженным цианозом и большой вероятностью одышечно-цианотических приступов.

Возможности радикального хирургического лечения сегодня существуют практически для всех вариантов порока, но нужно учитывать несколько важных деталей.

Многое зависит от того, какой у ребенка дефект межжелудочковой перегородки, где он расположен в перегородке и какого он размера. Если отверстие большое и находится прямо под устьем аорты, его закрывают, создавая тоннель из продолговатой синтетической заплаты, который соединит стенки дефекта с аортой, и таким образом аорту с левым желудочком.

Но, к сожалению, дефект (а иногда и два-три дефекта) может находится в мышечной части перегородки. Это делает операцию очень травматичной, а подчас и просто невозможной технически.

Наконец, последний вариант — дефект может располагаться под началом, устьем легочной артерии. Тогда просто соединить аорту с левым желудочком внутри сердца невозможно (так называемая аномалия Тауссиг-Бинга).

Выбор способа хирургической помощи, зависит от очень многих обстоятельств. Главное, что вам нужно знать — вы должны обратиться к специалистам как можно раньше, т.е. как только поставлен диагноз. Не надо ждать ухудшения — вы рискуете сделать ситуацию «запущенной». Но не надо и впадать в отчаяние. Ребенка можно и нужно лечить, и для этого есть все средства.

Об операции при «подаортальном» дефекте мы рассказывали. Она — относительно проста и ее можно делать в любом возрасте, т.е. как и при больших дефектах межжелудочковой перегородки, в зависимости от клинических проявлений порока. Но, если дефект нельзя просто превратить в выводной отдел для левого желудочка, что тогда? Если диагноз установлен достаточно рано, а давление в легочной артерии растет, то для защиты сосудов легких от необратимых повреждений нужно сузить легочную артерию, наложив манжетку, как это было описано ранее.

Делая это, мы думаем о будущем, а пока — знаем, что сосуды легких не страдают. Что нас ожидает? Через несколько месяцев или лет, а в данном случае спешить, как правило, не следует, — можно поставить вопрос о возможности радикальной операции. Ребенок подрос, набрал в весе, неплохо развит, и хотя у него может усиливаться цианоз губ, особых опасений это не вызывает — причина цианоза понятна, т.к. создана хирургически. И тут существуют две возможности. Первая и наилучшая — это удалить манжетку и закрыть дефект, создав внутри полости правого желудочка тоннель между дефектом и аортой желудочка. Этот тоннель, однако, будет более длинным, и сделать его намного труднее, чем при «подаортальном» дефекте, — из-за далекого расположения в перегородке. Иногда это технически невозможно. И тогда есть второй путь — «радикальная паллиация», когда, удалив манжетку, нужно закрыть заплатами вход в правый желудочек (т.е. трехстворчатый клапан) и сделать из обоих желудочков один, работающий на большой круг, а в предсердии произвести операцию Фонтена, как это было описано для атрезии трехстворчатого клапана. Второе — не идеальный выход, но все же — выход, когда нет другой возможности. И, надо сказать, что такой путь применяется и при других сложных пороках сердца, о которых мы скажем позже.

При аномалии Тауссиг-Бинга, или отхождении сосудов от правого желудочка и огромном дефекте межжелудочковой перегородки, расположенном под легочной артерией, тактика и стадийность хирургического лечения полностью зависит от времени первого появления ребенка в специализированном хирургическом учреждении. В любом случае, вмешательство следует делать в течение первых месяцев жизни. Не будем подробно останавливаться на существующих методиках лечения этого сложного порока. Достаточно сказать, что при раннем обращении вполне возможно выполнение операции в один этап и восстановление нормального кровообращения в обоих кругах. Но если момент упущен, то не отчаивайтесь, потому что на вооружении сегодняшней хирургии имеется много способов помочь вашему ребенку, и они зависят от типа порока и возраста ребенка. В одном из последних учебников по кардиохирургии врожденных пороков сердца насчитывается 5 вариантов хирургического лечения различных типов отхождения сосудов от правого желудочка. Мы описали только некоторые из них, наиболее типичные. В каждом конкретном случае можно и нужно выбрать наиболее логичный и безопасный метод.

Рецептов, которые были бы одними и теми же для разных детей — нет. Каждый случай индивидуален. Но главное — больные, которые еще 10 лет назад считались неоперабельными, сегодня могут рассчитывать на хирургическую помощь, которая не только продлит жизнь, но и изменит ее качество, сделает их полноценными членами общества.

Источник

Оглавление темы “Анатомия и строение сердца”:

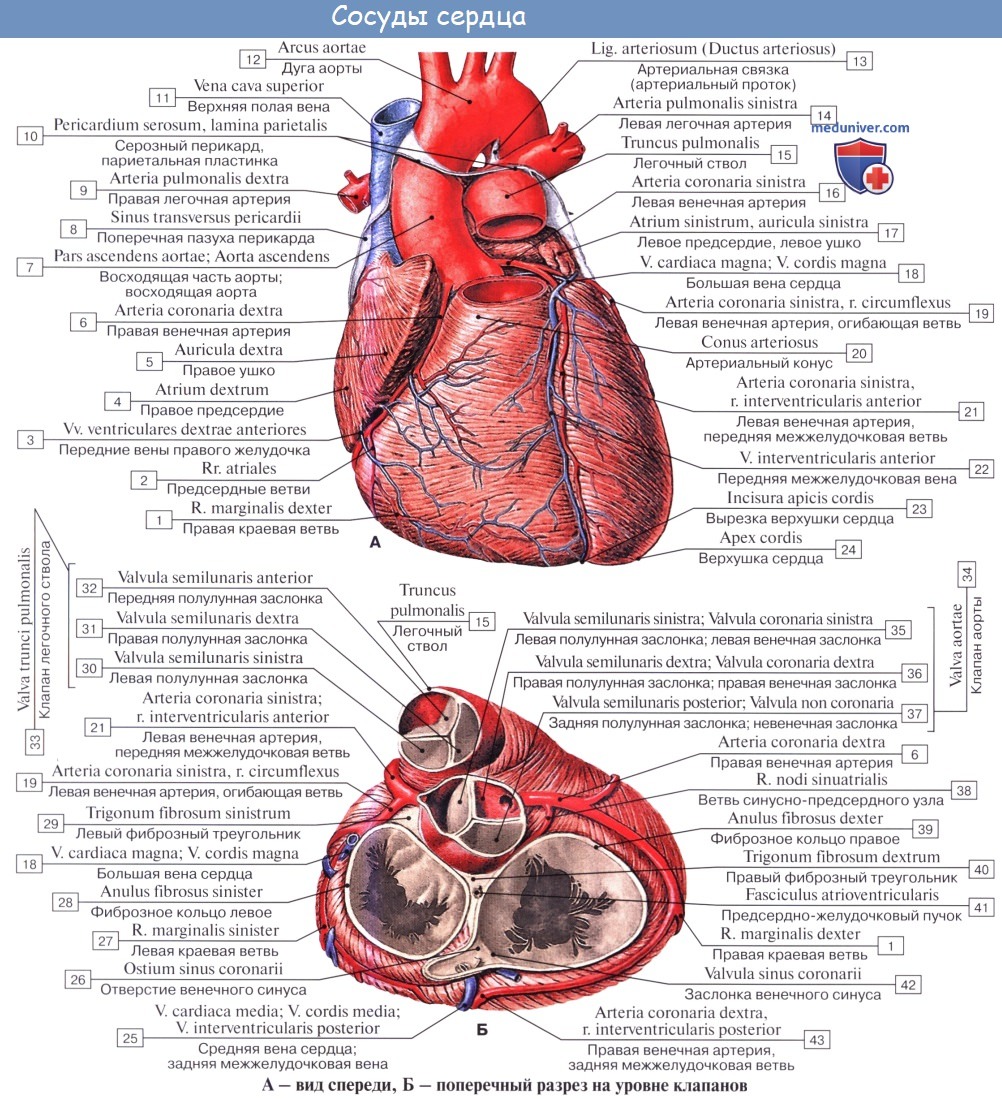

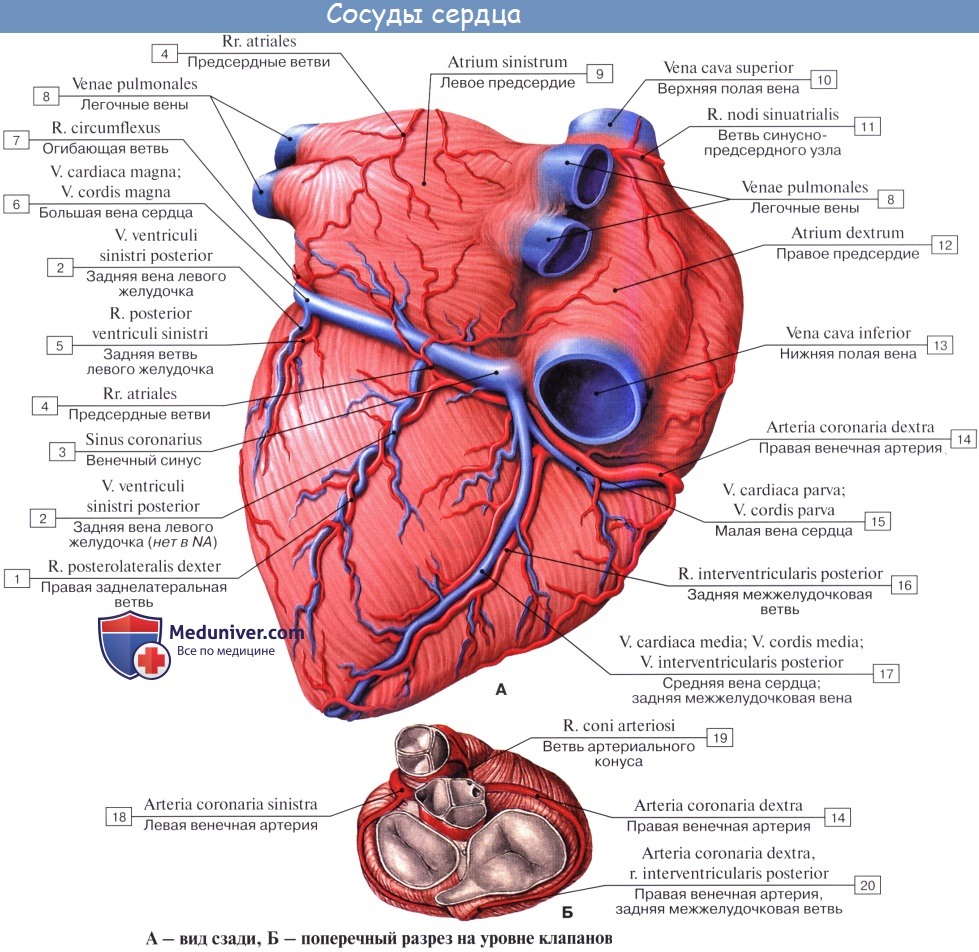

Кровоснабжение сердца. Питание сердца. Венечные артерии сердца.Артерии сердца — аа. coronariae dextra et sinistra, венечные артерии, правая и левая, начинаются от bulbus aortae ниже верхних краев полулунных клапанов. Поэтому во время систолы вход в венечные артерии прикрывается клапанами, а сами артерии сжимаются сокращенной мышцей сердца. Вследствие этого во время систолы кровоснабжение сердца уменьшается: кровь в венечные артерии поступает во время диастолы, когда входные отверстия этих артерий, находящиеся в устье аорты, не закрываются полулунными клапанами.

Правая венечная артерия, a. coronaria dextraПравая венечная артерия, a. coronaria dextra, выходит из аорты соответственно правой полулунной заслонке и ложится между аортой и ушком правого предсердия, кнаружи от которого она огибает правый край сердца по венечной борозде и переходит на его заднюю поверхность. Здесь она продолжается в межжелудочковую ветвь, r. interventricularis posterior. Последняя спускается по задней межжелудочковой борозде до верхушки сердца, где анастомозирует с ветвью левой венечной артерии. Ветви правой венечной артерии васкуляризируют: правое предсердие, часть передней стенки и всю заднюю стенку правого желудочка, небольшой участок задней стенки левого желудочка, межпредсердную перегородку, заднюю треть межжелудочковой перегородки, сосочковые мышцы правого желудочка и заднюю сосочковую мышцу левого желудочка. ,

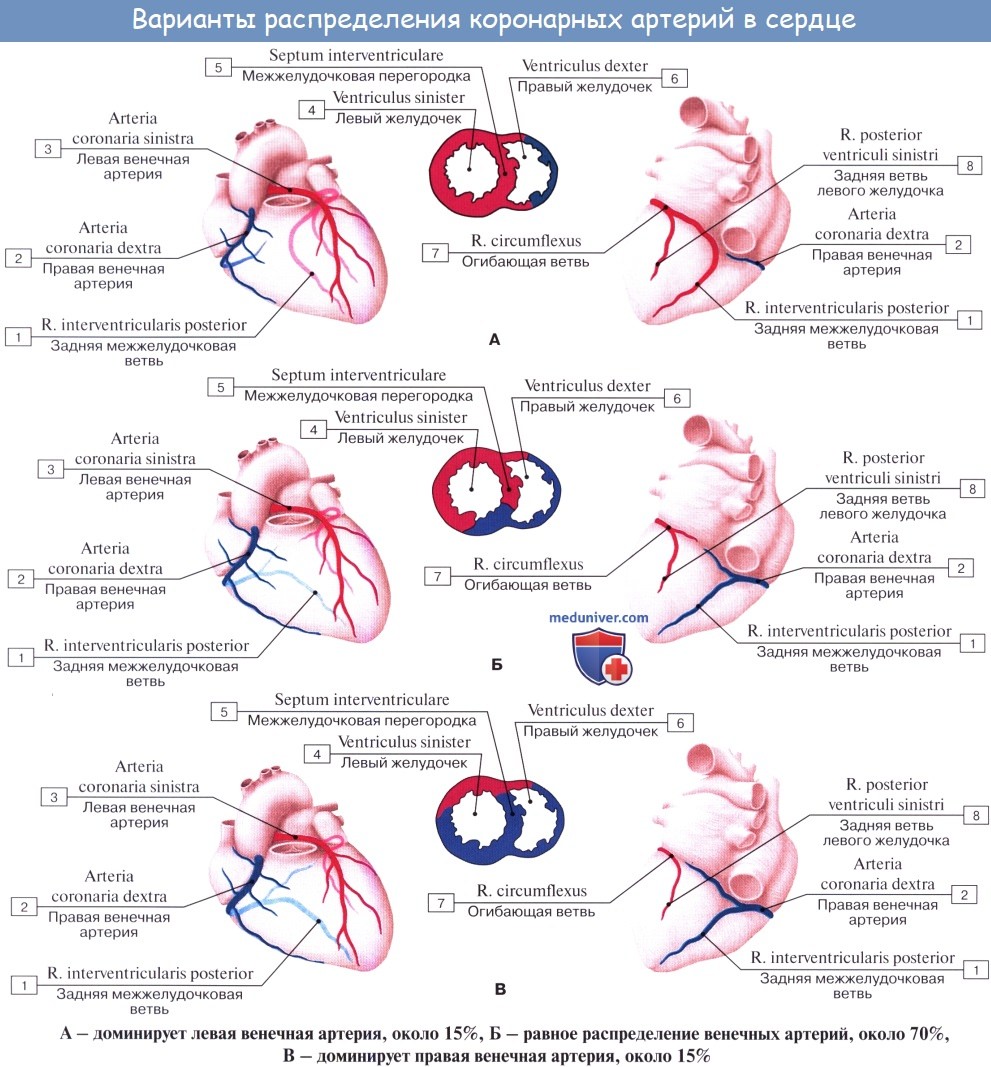

Левая венечная артерия, a. coronaria sinistraЛевая венечная артерия, a. coronaria sinistra, выйдя из аорты у левой полулунной заслонки ее, также ложится в венечную борозду кпереди от левого предсердия. Между легочным стволом и левым ушком она дает две ветви: более тонкую переднюю, межжелудочковую, ramus interventricularis anterior, и более крупную левую, огибающую, ramus circumflexus. Первая спускается по передней межжелудочковой борозде до верхушки сердца, где она анастомозирует с ветвью правой венечной артерии. Вторая, продолжая основной ствол левой венечной артерии, огибает по венечной борозде сердце с левой стороны и также соединяется с правой венечной артерией. В результате по всей венечной борозде образуется артериальное кольцо, расположенное в горизонтальной плоскости, от которого перпендикулярно отходят ветви к сердцу. Кольцо является функциональным приспособлением для коллатерального кровообращения сердца. Ветви левой венечной артерии васкуляризируют левое, предсердие, всю переднюю стенку и большую часть задней стенки левого желудочка, часть передней стенки правого желудочка, передние 2/3 межжелудочковой перегородки и переднюю сосочко-вую мышцу левого желудочка. Наблюдаются различные варианты развития венечных артерий, вследствие чего имеются различные соотношения бассейнов кровоснабжения. С этой точки зрения различают три формы кровоснабжения сердца: равномерную с одинаковым развитием обеих венечных артерий, левовенечную и правовенеч-ную. Кроме венечных артерий, к сердцу подходят «дополнительные» артерии от бронхиальных артерий, от нижней поверхности дуги аорты вблизи артериальной связки, что важно учитывать, чтобы не повредить их при операциях на легких и пищеводе и этим не ухудшить кровоснабжение сердца.

Внутриорганные артерии сердцаВнутриорганные артерии сердца: от стволов венечных артерий и их крупных ветвей соответственно 4 камерам сердца отходят ветви предсердий (rr. atriales) и их ушек (rr. auriculares), ветви желудочков (rr. ventriculares), перегородочные ветви (rr. septales anteriores et posteriores). Проникнув в толщу миокарда, они разветвляются соответственно числу, расположению и устройству слоев его: сначала в наружном слое, затем в среднем (в желудочках) и, наконец, во внутреннем, после чего проникают в сосочковые мышцы (аа. papillares) и даже в предсердно-желудоч-ковые клапаны. Внутримышечные артерии в каждом слое следуют ‘ходу мышечных пучков и анастомозируют во всех слоях и отделах сердца. Некоторые из этих артерий имеют в своей стенке сильно развитый слой непроизвольных мышц, при сокращении которых происходит полное замыкание просвета сосуда, отчего эти артерии называют «замыкающими». Временный спазм «замыкающих» артерий может повлечь за собой прекращение тока крови к данному участку сердечной мышцы и вызвать инфаркт миокарда. Учебное видео кровоснабжения сердца (анатомии артерий и вен)Другие видео уроки по данной теме находятся: Здесь – Также рекомендуем “Вены сердца. Лимфатическая система сердца.” |

Источник

Сердце — один из самых романтичных и чувственных органов человеческого организма. Во многих культурах его считают вместилищем души, местом, где зарождаются привязанность и любовь. Тем не менее, с точки зрения анатомии картина выглядит более прозаично. Здоровое сердце представляет собой сильный мышечный орган размером примерно с кулак его обладателя. Работа сердечной мышцы ни на секунду не прекращается с момента появления человека на свет и вплоть до самой смерти. Перекачивая кровь, сердце снабжает кислородом все органы и ткани, способствует удалению продуктов распада и выполняет часть очистительных функций организма. Поговорим об особенностях анатомического строения этого удивительного органа.

Анатомия сердца человека: историко-медицинский экскурс

Кардиологию — науку, изучающую строение сердца и сосудов, — выделили как отдельную отрасль анатомии ещё в 1628 году, когда Гарвей выявил и представил медицинскому сообществу законы кровообращения человека. Он продемонстрировал, как сердце, словно насос, проталкивает кровь по сосудистому руслу в строго определённом направлении, снабжая органы питательными веществами и кислородом.

Сердце располагается в грудном отделе человека, немного левее центральной оси. Форма органа может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей строения организма, возраста, конституции, пола и других факторов. Так, у плотных низкорослых людей сердце более округлое, чем у худых и высоких. Считается, что его форма примерно совпадает с окружностью плотно сжатого кулака, а вес колеблется в диапазоне от 210 граммов у женщин до 380 граммов у мужчин.

Объём крови, перекачанной сердечной мышцей за сутки, составляет примерно 7–10 тысяч литров, причём эта работа ведётся непрерывно! Количество крови может изменяться из-за физического и психологического состояния. При стрессе, когда организм нуждается в кислороде, нагрузка на сердце возрастает в разы: в такие моменты оно способно передвигать кровь со скоростью до 30 литров в минуту, восстанавливая резервы организма. Тем не менее, постоянно работать на износ орган не в состоянии: в моменты покоя ток крови замедляется до 5 литров в минуту, а мышечные клетки, образующие сердце, отдыхают и восстанавливаются.

Строение сердца: анатомия тканей и клеток

Сердце относят к мышечным органам, однако, ошибочно считать, что оно состоит из одних лишь мышечных волокон. Стенка сердца включает три слоя, каждый из которых имеет свои особенности:

1. Эндокард — это внутренняя оболочка, выстилающая поверхность камер. Она представлена сбалансированным симбиозом эластичных соединительных и гладкомышечных клеток. Очертить чёткие границы эндокарда практически нереально: истончаясь, он плавно переходит в прилегающие кровеносные сосуды, а в особо тонких местах предсердий срастается прямо с эпикардом, минуя средний, самый обширный слой – миокард.

2. Миокард — это мышечный каркас сердца. Несколько слоёв поперечнополосатой мышечной ткани соединяются таким образом, чтобы быстро и целенаправленно реагировать на возбуждение, возникшее в одной области и проходящее всему органу, выталкивая кровь в сосудистое русло. Помимо мышечных клеток, в миокард входят P-клетки, способные передавать нервный импульс. Степень развития миокарда в отдельных областях зависит от объёма возложенных на него функций. К примеру, миокард в области предсердий куда тоньше желудочкового.

В этом же слое находится фиброзное кольцо, анатомически разделяющее предсердия и желудочки. Такая особенность позволяет камерам сокращаться поочерёдно, выталкивая кровь в строго определённом направлении.

3. Эпикард — поверхностный слой сердечной стенки. Серозная оболочка, образованная эпителиальной и соединительной тканью, является промежуточным звеном между органом и сердечной сумкой — перикардом. Тонкая прозрачная структура защищает сердце от повышенного трения и способствует взаимодействию мышечного слоя с прилегающими тканями.

Снаружи сердце окружено перикардом — слизистой оболочкой, которую иначе называют сердечной сумкой. Она состоит из двух листков — наружного, обращённого к диафрагме, и внутреннего, плотно прилегающего к сердцу. Между ними находится заполненная жидкостью полость, благодаря которой снижается трение во время сердечных сокращений.

Камеры и клапаны

Полость сердца разделена на 4 отдела:

- правое предсердие и желудочек, заполненные венозной кровью;

- левое предсердие и желудочек с артериальной кровью.

Правая и левая половины разделены плотной перегородкой, которая препятствует смешиванию двух видов крови и поддерживает односторонний кровоток. Правда, эта особенность имеет одно небольшое исключение: у детей, находящихся в утробе, в перегородке присутствует овальное окно, через которое кровь смешивается в полости сердца. В норме к рождению это отверстие зарастает и сердечно-сосудистая система функционирует, как и у взрослого. Неполное закрытие овального окна считается серьёзной патологией и требует оперативного вмешательства.

Между предсердиями и желудочками попарно расположены митральный и трёхстворчатый клапаны, которые удерживаются благодаря сухожильным нитям. Синхронное сокращение клапанов обеспечивает односторонний ток крови, препятствуя смешиванию артериального и венозного потока.

От левого желудочка отходит самая большая артерия кровеносного русла — аорта, а в правом желудочке берёт своё начало лёгочный ствол. Чтобы кровь передвигалась исключительно в одном направлении, между камерами сердца и артериями находятся полулунные клапаны.

Приток крови обеспечивается благодаря венозной сети. Нижние полые вены и одна верхняя полая вена впадают в правое предсердие, а лёгочные, соответственно, в левое.

Анатомические особенности сердца человека

Поскольку от нормальной работы сердца напрямую зависит обеспечение остальных органов кислородом и питательными веществами, оно должно идеально подстраиваться под изменчивые условия окружающей среды, работая в различном диапазоне частот. Такая изменчивость возможна благодаря анатомическим и физиологическим особенностям сердечной мышцы:

- Автономия подразумевает полную независимость от центральной нервной системы. Сердце сокращается от импульсов, продуцированных им самим, поэтому работа ЦНС никак не влияет на частоту сердечных сокращений.

- Проводимость заключается в передаче образованного импульса по цепочке другим отделам и клеткам сердца.

- Возбудимость подразумевает мгновенную реакцию на изменения, протекающие в организме и вне его.

- Сократимость, то есть сила сокращения волокон, прямо пропорциональная их длине.

- Рефрактерность — период, во время которого ткани миокарда невозбудимы.

Любой сбой в этой системе может привести к резкому и неконтролируемому изменению ЧСС, асинхронности сердечных сокращений вплоть до фибрилляции и летального исхода.

Фазы работы сердца

Чтобы непрерывно продвигать кровь по сосудам, сердце должно сокращаться. Исходя из стадии сокращения, выделяют 3 фазы сердечного цикла:

- Систола предсердий, во время которой кровь поступает из предсердий в желудочки. Чтобы не препятствовать току, митральный и трёхстворчатый клапан в этот момент раскрываются, а полулунные, наоборот, закрываются.

- Систола желудочков подразумевает продвижение крови дальше к артериям через открытые полулунные клапаны. При этом створчатые клапаны закрываются.

- Диастола включает наполнение предсердий венозной кровью через открытые створчатые клапаны.

Каждое сердечное сокращение длится примерно одну секунду, но при активной физической работе или во время стресса скорость импульсов увеличивается за счёт сокращения длительности диастолы. Во время полноценного отдыха, сна или медитации сердечные сокращения, наоборот, замедляются, диастола становится длиннее, поэтому организм активнее очищается от метаболитов.

Анатомия коронарной системы

Чтобы полноценно выполнять возложенные функции, сердце должно не только перекачивать кровь по всему организму, но и само получать питательные вещества из кровеносного русла. Аортальная система, несущая кровь к мышечным волокнам сердца, называется коронарной и включает две артерии — левую и правую. Обе они отходят от аорты и, продвигаясь в противоположном направлении, насыщают клетки сердца полезными веществами и кислородом, содержащимся в крови.

Проводящая система сердечной мышцы

Непрерывное сокращение сердца достигается за счёт его автономной работы. Электрический импульс, запускающий процесс сокращения мышечных волокон, генерируется в синусовом узле правого предсердия с периодичностью 50–80 толчков в минуту. По нервным волокнам атрио-вентрикулярного узла он передаётся к межжелудочковой перегородке, далее — по крупным пучкам (ножкам Гиса) к стенкам желудочков, а затем переходит на более мелкие нервные волокна Пуркинье. Благодаря этому сердечная мышца может поступательно сокращаться, выталкивая кровь из внутренней полости в сосудистое русло.

Образ жизни и здоровье сердца

От полноценной работы сердца напрямую зависит состояние всего организма, поэтому целью любого здравомыслящего человека является поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы. Чтобы не столкнуться с сердечными патологиями, следует постараться исключить или хотя бы свести к минимуму провоцирующие факторы:

- наличие лишнего веса;

- курение, употребление алкогольных и наркотических веществ;

- нерациональную диету, злоупотребление жирной, жареной, солёной пищей;

- повышенный уровень холестерина;

- малоактивный образ жизни;

- сверхинтенсивные физические нагрузки;

- состояние непреходящего стресса, нервное истощение и переутомление.

Зная чуть больше об анатомии сердца человека, постарайтесь сделать над собой усилие, отказавшись от разрушительных привычек. Измените свою жизнь к лучшему, и тогда ваше сердце будет работать, как часы.

Источник