Катетеризация пупочных сосудов у новорожденных

Катетеризация пупочной вены: показания, противопоказания, методика

Показания для катетеризации пупочной вены:

I. Первичные показания для катетеризации пупочной вены:

а. Экстренный сосудистый доступ для введения инфузионных растворов и лекарственных средств и забора крови.

б. Мониторинг центрального венозного давления (если катетер проходит через венозный проток).

II. Вторичные показания для катетеризации пупочной вены:

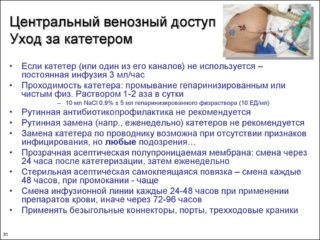

а. Долгосрочный центральный венозный доступ у новорожденных с низкой массой тела. При длительном использовании катетера, особенно для проведения парентерального питания, для профилактики катетерного сепсиса следует проводить такие же меры асептики, как и при установке центральных венозных катетеров.

б. Порок с полным дренированием легочных вен ниже диафрагмы.

Противопоказания для катетеризации пупочной вены:

1. Омфалит.

2. Омфалоцеле.

3. Некротизирующий энтероколит.

4. Перитонит.

Оснащение для катетеризации пупочной вены

1. Используют те же катетеры, что и для катетеризации пупочной артерии. Исключение составляют следующие ситуации.

а. Катетер 5 Fr используют у новорожденных с массой тела менее 3,5 кг.

б. Катетер 8 Fr используют у новорожденных с массой тела более 3,5 кг.

в. Катетер для обменного переливания крови должен иметь боковые отверстия (удаляют после процедуры). Такая конструкция снижает риск втягивания тонкой стенки нижней полой вены в кончик катетера и перфорацию сосуда.

2. То же оборудование, что и для катетеризации пупочной артерии, только для анестезии используют 2% лидокаин.

На что обратить внимание при катетеризации пупочной вены?

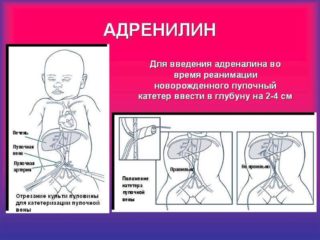

1. Кончик катетера вводят, избегая места впадения печеночных сосудов, отхождения воротной вены и овального отверстия, он должен находиться в венозном протоке или нижней полой вене. Иногда бывает невозможно провести катетер через венозный проток. Не следует насильственно продвигать катетер. В экстренной ситуации инфузионную терапию по жизненным показаниям (за исключением гипертонических растворов) можно проводить медленно после выведения катетера обратно в пупочную вену (примерно на 2 см) и после проверки тока крови по катетеру.

2. Проверяют положение катетера перед обменным переливанием крови. Не выполняют обменное переливание крови при нахождении кончика катетера в системе воротной вены или внутрипеченочных венозных ветвях.

3. После закрепления катетер больше не продвигают в вену.

4. Избегают введения гипертонических растворов, когда кончик катетера находится не в нижней полой вене.

5. Катетер нельзя оставлять открытым (опасность воздушной эмболии).

6. Не следует использовать катетер для мониторинга центрального венозного давления и одновременной инфузии парентерального питания (риск инфицирования и сепсиса).

7. Необходимо помнить о возможных неточностях при измерении венозного давления в нижней полой вене.

Методика катетеризации пупочной вены

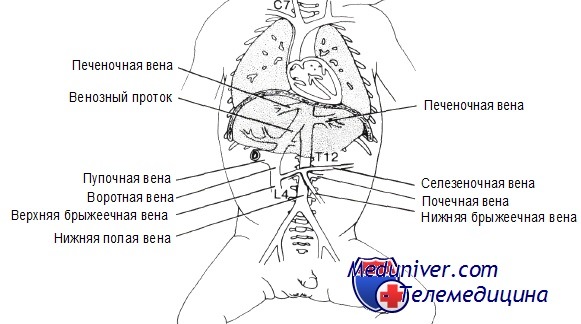

У доношенных новорожденных длина пупочной вены составляет 2-3 см, ее диаметр — 4-5 мм. От пупка она проходит в краниальном направлении и немного вправо, где соединяется с левой ветвью воротной вены, после того как отдаст несколько крупных внутрипеченочных ветвей, которые распределяются непосредственно в ткани печени. Венозный проток становится продолжением пупочной вены, отходя от левой ветви воротной вены, прямо напротив места впадения пупочной вены.

К моменту рождения он имеет 2-3 см в длину и 4-5 мм в диаметре и располагается в бороздке между правой и левой долей печени в срединной сагиттальной плоскости тела на уровне между IX и X грудным позвонком. Он оканчивается в нижней полой вене по ходу печеночных вен.

1. Выполняют необходимые измерения для определения нужной длины катетера, добавляя длину культи пуповины.

2. Подготавливают область вмешательства как для катетеризации пупочной артерии.

3. Определяют тонкостенную вену вблизи периферической части культи пуповины.

4. Захватывают культю пуповины зубчатыми зажимами.

5. Осторожно вводят кончик глазного зажима в просвет вены и удаляют сгустки.

6. Вводят на 2-3 см от брюшной стенки в вену заполненный жидкостью и соединенный с запорным краником и шприцем катетер.

7. Осторожно потягивают поршень на себя:

а. Если кровь не поступает, сгусток может заблокировать кончик катетера. Удаляют катетер, одновременно осторожно аспирируя. Убирают сгусток и снова вводят катетер.

б. При нормальном токе крови вводят катетер на необходимую глубину.

8. В случае сопротивления при введении катетера до достижения необходимой глубины.

а. Наиболее частые причины:

– Катетер попал в систему воротной вены.

– Катетер введен во внутрипеченочную ветвь пупочной вены.

б. Вытаскивают катетер на 2-3 см, осторожно поворачивают и снова вводят, пытаясь добиться того, чтобы кончик катетера прошел через венозный проток.

9. В случае попадания катетера в систему воротной вены оставляют ошибочно введенный катетер на месте. Проводят новый катетер 5 Fr в тот же сосуд. Как только катетер будет стоять хорошо, удаляют ошибочно введенный. Успех процедуры составляет 50%.

10. Рентгенографически подтверждают положение катетера. Для точной локализации часто необходима рентгенограмма в боковой проекции. Желательная позиция катетера — IX-X грудные позвонки, чуть выше правого купола диафрагмы. Положение кончика катетера можно оценить клинически путем измерения венозного давления и наблюдением за формой волны. Получение крови ярко-красного цвета (артериального вида) говорит о том, что катетер пересек овальное окно. В этом случае подтягивают катетер обратно.

а. Как только катетер продвинут на 2-3 см, ассистент присоединяет устройство для мониторинга внутрисосудистого давления.

б. Одновременно продолжают продвигать катетер и измеряют венозное давление, а также отмечают изменения давления, связанные с дыханием. Идеальное положение катетера — когда кончик располагается в нижней полой вене, вблизи правого предсердия.

Расположение в венозном протоке приемлемо для любых целей, кроме измерения центрального венозного давления.

11. Фиксируют катетер, как при катетеризации пупочной артерии. Кровотечение из пупочной вены может быть намного интенсивнее, чем из пупочной артерии, поскольку вена не может сократиться. Прижатия места кровотечения обычно достаточно для остановки.

– Также рекомендуем “Осложнения катетеризации пупочной вены”

Оглавление темы “Катетеризация сосудов у новорожденного”:

- Катетеризация пупочной вены: показания, противопоказания, методика

- Осложнения катетеризации пупочной вены

- Показания и противопоказания для катетеризации периферических артерий у новорожденных

- Что нужно для катетеризации периферических артерий у новорожденных? Оборудование для периферической катетеризации

- На что обратить внимание при катетеризации периферической артерии у новорожденного? Рекомендации

- Методика чрескожной катетеризации периферической артерии у новорожденного

- Методика катетеризации лучевой артерии путем ее выделения

- Методика катетеризации задней большеберцовой артерии путем ее выделения

- Методика забора артериальной крови из катетера. Удаление периферического катетера из артерии

- Осложнения катетеризации периферических артерий

Источник

В неонатологической практике катетеризация пупочной вены – один из методов оказания экстренной помощи новорожденному ребенку. Во избежание развития серьезных осложнений и негативных последствий врач должен свести к минимуму количество манипуляций с установленным катетером и удалить приспособление сразу, как только состояние малыша стабилизируется.

Показания и противопоказания к проведению катетеризации пупочной вены

Катетеризация пупочной вены у новорожденных проводится с целью:

Катетеризация пупочной вены у новорожденных проводится с целью:

- осуществления полного парентерального питания;

- длительного внутривенного введения лекарственных препаратов;

- проведения интенсивной инфузионной терапии;

- обменного переливания крови;

- мониторинга венозного давления;

- забора крови для проведения лабораторного исследования.

Кроме этого, катетеры на пупочной вене применяются в случае необходимости использования медикаментов, которые нельзя вводить с помощью периферических внутривенных катетеров. К таким средствам относятся дофамин, адреналин, добутамин, концентрированные растворы глюкозы.

Абсолютных противопоказаний к проведению процедуры нет. Катетер нельзя использовать при развитии инфекционного поражения кожных покровов в области установки приспособления. Катетеризация пупочной вены не применяется также при возможности проведения эффективного лечения посредством доступа к периферическим венам.

Подготовка к манипуляциям

Перед установкой пупочного катетера новорожденным необходимо предварительно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Врач, который будет проводить процедуру, должен надеть стерильный халат, маску, перчатки и защитные очки.

Ножки новорожденного нужно прочно зафиксировать с целью обеспечения стабильного неподвижного положения. Кожу вокруг пупка необходимо обработать антисептиком. После этого следует обложить животик ребенка стерильными пеленками, оставляя открытым только место пункции. Затем повторно обработать кожу и пупочный остаток дезинфицирующими растворами.

Техника выполнения

Техника катетеризации пупочной вены у новорожденных заключается в проведении следующих манипуляций:

Техника катетеризации пупочной вены у новорожденных заключается в проведении следующих манипуляций:

- вокруг основания пуповины необходимо завязать шелковую ленту;

- с помощью ножниц или скальпеля отрезать излишки пуповины, оставляя при этом культю не более 1 см;

- найти пупочную вену – она располагается ближе к границам пуповины и имеет тонкие стенки;

- с помощью гемостатического зажима взять край обрезанной пуповины, удерживая его исключительно в вертикальном положении;

- пинцетом открыть пупочную вену и ввести в нее катетер;

- соединить приспособление с системой для переливания;

- обернуть катетер шелковой лентой и зафиксировать ее у основания пуповины.

Проводится процедура в роддоме, палатах интенсивной терапии и в реанимации. Проверить положение катетера можно с помощью рентгеновского снимка. При правильной установке приспособления его край должен располагаться выше диафрагмы на 7-10 мм.

Возможные осложнения и последствия

Любое вмешательство в организм новорожденного ребенка может привести к развитию негативных последствий. Катетеризация пупочной вены не является исключением. К наиболее распространенным осложнениям проведения процедуры относятся:

Любое вмешательство в организм новорожденного ребенка может привести к развитию негативных последствий. Катетеризация пупочной вены не является исключением. К наиболее распространенным осложнениям проведения процедуры относятся:

- Инфицирование. «Стерильный» организм младенца подвержен воздействию патогенных организмов из окружающего его пространства. Снизить риск заражения новорожденного можно, если соблюдать все правила асептики.

- Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Сам катетер, введенный слишком глубоко, зачастую становится причиной нарушения ритма сердечных сокращений.

- Эмболия и тромбоз. Необходимо полностью исключить возможность попадания воздуха в просвет катетера. Запрещено предпринимать попытки очистить приспособление от образовавшихся сгустков крови.

- Некротизирующий энтероколит. Вероятность развития подобного осложнения повышается, если катетер находится в пупочной вене более суток.

Достаточно редко встречаются случаи возникновения портального тромбоза, грибковых инфекций правого предсердия, гидроторакса, кисты печени, перфорации брюшины и толстой кишки, осложнения со стороны работы дыхательной системы.

Процедура катетеризации пупочной вены проводится только в случае информирования и получения согласия родителей новорожденного. Выполнять манипуляции должен опытный квалифицированный врач, строго соблюдая все инструкции производителя, относительно правил использования катетера.

Источник

Методика катетеризации пупочной артерии. Техника установки катетера в пупочную артерию

Рекомендации по катетеризации пупочной артерии:

1. Не следует использовать в качестве катетеров трубки для стомы из-за повышения частоты тромбозов.

2. Обкладывают операционное поле бельем, оставляя открытыми лицо и верхнюю часть грудной клетки новорожденного.

3. Необходимо тщательно расширить просвет артерии перед попыткой введения катетера.

4. Не следует вводить катетер с усилием в случае возникновения препятствия.

5. Нельзя продвигать катетер после его постановки и фиксации.

6. После завершения процедуры незначительно ослабляют пупочную ленту и проводят рентгенографическое подтверждение положения катетера.

7. Стараются не накладывать повязку, чтобы не пропустить начало кровотечения или смещение катетера.

8. Всегда подтверждают положение катетера с помощью рентгенографического или ультразвукового исследования. В случае сомнений в отношении правильного положения катетера, выполняют рентгенографию в боковой проекции.

9. Следует проверять надежность фиксации катетера и часто проводить осмотр новорожденного, особенно когда он лежит на животе, для того, чтобы своевременно выявить кровотечение.

10. Необходимо следить за попаданием воздуха в катетер. Катетер должен быть всегда заполнен жидкостью, перед введением следует надевать закрытый запорный краник. Перед промыванием катетера или началом инфузии следует убедиться в отсутствии пузырьков воздуха.

11. При извлечении катетера срезают швы ближе к коже, а не к катетеру, чтобы избежать его срезания.

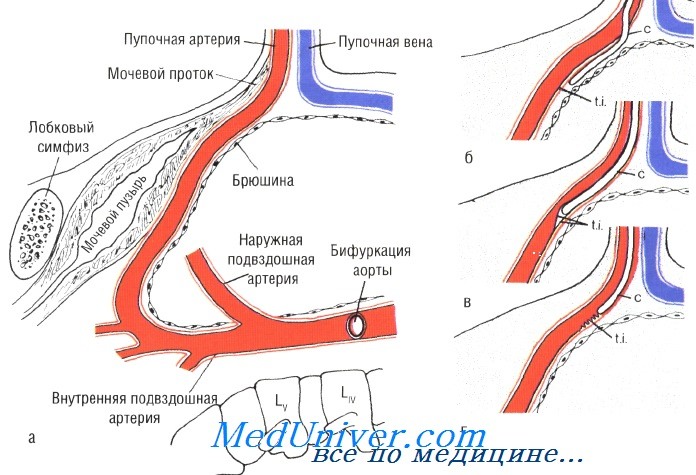

Некоторые причины неудачной катетеризации пупочной артерии:

а — сагиттальный срединный разрез, показывающий анатомию пупочной артерии в норме;

б — катетером перфорируют пупочную артерию в области пупочного кольца и рассекают периваскулярные ткани снаружи от брюшины;

в — катетером проникают под внутреннюю оболочку артерии (t.i.);

г — катетером инвагинируют внутреннюю оболочку артерии, сначала образовав складку в более дистальной точке.

Методика катетеризации пупочной артерии

Пупочные артерии отходят от внутренних подвздошных артерий. Их диаметр в месте начала составляет 2-3 мм. В области пупка их просвет становится узким, а стенки значительно утолщаются. У доношенных новорожденных длина каждой артерии составляет примерно 7 см. После введения в пупочную артерию катетер проникает в аорту через внутреннюю подвздошную артерию. Иногда он попадает в бедренную артерию через внутреннюю подвздошную или в одну из ягодичных артерий. Две последние артерии не подходят для забора крови, измерения давления или инфузии.

1. Выбирают одно из двух положений катетера. При высоком положении катетера редко возникает побледнение и цианоз нижних конечностей. Обнаружено, что при высоком положении катетера снижается частота сосудистых осложнений, сопровождаемых клиническими проявлениями, с относительным риском 0,53 (95% доверительный интервал — 0,44-0,63) без достоверного увеличения частоты других побочных эффектов (гипертензии, внутрижелудочкового кровоизлияния, гематурии, некротизирующего энтероколита или летального исхода).

а. Низкое положение катетера. Уровень поясничных позвонков III—IV:

– Кончик катетера располагается ниже крупных ветвей аорты, например почечной, мезентериальной артерий.

– У большинства новорожденных такое положение совпадает с бифуркацией аорты у верхнего края IV поясничного позвонка.

б. Высокое положение катетера. Уровень грудных позвонков VI-IX; кончик катетера располагается выше места отхождения чревного ствола.

2. Выполняют наружное измерение для определения длины катетера.

3. Кожу обрабатывают, как при объемном оперативном вмешательстве.

4. Присоединяют запорный краник к павильону катетера и заполняют систему промывочным раствором. Запорный краник переключают в положение закрытия катетера. Если у катетера нет павильона, срезают расширяющийся конец катетера ножницами и вставляют переходник для тупоконечной иглы соответствующего размера в целях уменьшения мертвого пространства катетера.

5. Культю пуповины оборачивают стерильной марлей и отводят в сторону от стерильного поля. Возможен другой прием: ассистент без перчаток захватывает пуповину зажимом и держит ее вертикально в стороне от стерильного поля.

6. Обрабатывают пуповину и окружающую кожу раствором антисептика в радиусе 5 см. Не следует использовать растворы хлоргексидина у детей до 2 мес.

7. Отграничивают операционным бельем участок вокруг пуповины.

8. Оборачивают лигатуру для пуповины вокруг нее и нетуго затягивают на один узел:

а. Затягивают настолько, чтобы не было кровотечения, и оставляют. По возможности накладывают лигатуру на вартонов студень, а не на кожу.

б. При введении катетера иногда необходимо ослабить пояс.

9. Рассекают пуповину в горизонтальном направлении с помощью скальпеля:

а. Делают разрез примерно на 1-1,5 см от кожи.

б. Стараются не срезать косо.

Bloom et al. описали альтернативный доступ к артерии — латеральную артериотомию. Для выполнения этого метода необходимо сохранить 3-4 см пуповины, поскольку, согласно методике, необходимо перекрутить пуповину зажимом Келли на 180°:

(1) На конец пуповины накладывают кровоостанавливающий зажим типа «Москит», нерабочей рукой и осторожно оттягивают в краниальном направлении.

(2) Перекручивают пуповину на 180° с помощью кровоостанавливающего зажима по направлению к брюшной стенке.

(3) Определяют положение артерии по верхней и левой латеральной стороне пуповины.

(4) Примерно на 1 см от брюшной стенки надсекают вартонов студень вниз к стенке артерии, используя лезвие скальпеля №11.

(5) Пересекают артерию наполовину окружности. При необходимости расширяют просвет глазным зажимом.

(6) Вводят катетер в каудальном направлении на определенную заранее длину.

10. Останавливают кровотечение путем осторожного затягивания пупочной ленты.

11. Поврежденную поверхность культи пуповины прикрывают марлевым тампоном. Стараются не тереть, чтобы не повредить ткани и не затруднить определение анатомических образований.

12. Определяют сосуды пуповины:

а. Вену легко отличить: крупнопросветный, тонкостенный, иногда зияющий сосуд. Наиболее часто она расположена на 12 ч условного циферблата у основания культи пуповины.

б. Артерии имеют меньший диаметр, толстостенные, белые и могут немного выступать над поверхностью среза.

в. Пупочно-брыжеечный проток обнаруживают редко.

13. Захватывают культю пуповины зубчатыми зажимами близко (но не на ней) к катетеризируемой артерии. Если необходимо, ассистент промокает кровь и помогает удерживать пуповину:

а. Накладывают два изогнутых зажима типа «Москит» в стороне от катетеризируемого сосуда.

б. Потягивают за пуповину, чтобы стабилизировать положение ее культи.

14. Вводят одну из бранш изогнутого глазного зажима в просвет артерии и осторожно зондируют на глубину 0,5 см.

15. Удаляют зажим и смыкают бранши перед тем, как снова ввести их на большую глубину в просвет.

16. Осторожно зондируют на глубину 1 см (на высоту одного «плеча» изгиба зажима) при сомкнутых браншах.

17. Разводят бранши зажима и держат их в таком положении в течение 15-30 с для расширения сосуда. Время, потраченное на гарантированное расширение перед введением катетера, увеличивает вероятность успешности процедуры.

18. Освобождают пуповину и снимают зубчатый зажим, в то же время оставляют изогнутый зажим в артерии.

19. Берут катетер в 1 см от кончика большим и указательным пальцами или изогнутым глазным зажимом.

20. Вводят катетер в просвет артерии между разведенными браншами зажима.

21. Убирают изогнутый зажим, проведя катетер примерно на 2 см в сосуд одним движением. Снова захватывают пуповину зубчатым зажимом для тканей и осторожно тянут в краниальном направлении. Такое легкое потягивание будет облегчать прохождение катетера под углом между пуповиной и брюшной стенкой.

22. После прохождения катетера примерно на 5 см выполняют аспирацию, чтобы удостовериться в том, что катетер располагается внутри просвета. Промывают кровь, инъецируя 0,5 мл раствора для промывания. С этого момента катетер можно использовать для измерения газов крови.

23. При затруднениях с введением катетера предпринимают соответствующие меры.

а. Сопротивление катетеру до достижения брюшной стенки (<3 см от поверхности брюшной стенки):

– Ослабляют пупочную лигатуру.

– Повторно расширяют просвет артерии.

б. Ощущение сгибания, а не расслабления:

– Катетер может выйти за пределы артерии и сформировать ложный ход.

– Катетер извлекают и вводят во вторую артерию.

– При неудачной катетеризации набирают 0,5 мл лидокаина. Повторно вводят кончик катетера примерно на 2 см в пупочную артерию и капают лидокаин в сосуд. Осторожно прилагают постоянное давление, пока сосуд не расширится.

в. Обратный ток крови, особенно вокруг сосуда:

– Слишком тугое затягивание пупочной ленты.

– Катетер находится в ложном ходе и вызывает экстраваскулярное кровотечение.

г. Сопротивление отмечается при прохождении передней брюшной стенки или повороте сосуда под острым углом в области мочевого пузыря по направлению к внутренней подвздошной артерии (примерно 6-8 см от поверхности культи пуповины у новорожденных с массой тела 2-4 кг):

– Осторожно, но постоянно надавливают в течение 30-60 с.

– Кладут новорожденного на бок, противоположный стороне катетеризации, сгибают ноги в тазобедренных суставах.

– Вводят лидокаин, как описано выше. Не следует с усилием продвигать катетер.

д. Катетер легко вводится, но кровь при аспирации в шприц не поступает:

– Катетер находится вне просвета сосуда, в ложном ходе.

– Удаляют катетер и тщательно наблюдают за новорожденным для выявления признаков осложнений.

24. Положение катетера маркируют, повязывая лигатуру на катетер, при этом край ленты примыкает к поверхности пуповины так, чтобы смещение катетера можно было быстро распознать.

Рентгенограммы в переднезадней и боковой проекциях, показана оптимальная низкая позиция катетера пупочной артерии. Кончик катетера располагается на уровне верхнего края тела IV поясничного позвонка, который у новорожденных обычно совпадает с бифуркацией аорты.

25. Убирают пупочную лигатуру, накладывают кисетный шов у основания пуповины, не затрагивая кожу или сосуды. Трех проколов через пуповину в стороне от катетера достаточно для того, чтобы все три сосуда попали в шов.

По желанию маркерную ленту проводят через расположенные с двух сторон крылья и пропускают концы кисетного шва через них, чтобы закрепить катетер с двух сторон. Это полезный метод у недоношенных с очень низкой массой тела, поскольку в таком случае лента не прилипает к брюшной стенке. Возможен другой способ: снимают иглу и заворачивают концы шва в противоположном направлении вокруг катетера примерно на 3 см и завязывают так, чтобы катетер не образовал петлю.

26. Временно фиксируют катетер с помощью ленты, обернутой и завязанной над верхней частью живота.

27. Выполняют рентгенографию или УЗИ для подтверждения положения катетера:

а. Катетер располагается выше ThVI или между ThXI и LII:

– Измеряют расстояние между фактическим и соответствующим положением на рентгенограмме.

– Извлекают катетер на нужную длину.

– Повторяют рентгенографию.

– Отмечают процедуру в истории болезни,

б. Кончик катетера выше LV:

– Извлекают катетер.

– Никогда не продвигают катетер после его закрепления, чтобы избежать введения контаминированной (уже не стерильной) части катетера в сосуд.

28. По желанию можно закрепить катетер по типу моста.

29. Продолжают обычный уход за пуповиной: троекратно смазывают раствором аналинового красителя или другим антисептиком по выбору.

30. Укрепляют катетер, запорный краник и шприц, используя шпатель (по желанию).

а. Снижает риск воздушной эмболии при удержании шприца в вертикальном положении.

б. Предотвращает случайное разъединение инфузионной системы.

– Также рекомендуем “Альтернативный метод катетеризации пупочной артерии. Техника выделения пупочной артерии”

Оглавление темы “Катетеризация пупочной артерии”:

- Показания и противопоказания для катетеризации пупочной артерии

- Оснащение для катетеризации пупочной артерии. Выбор катетера для пупочной артерии

- Методика катетеризации пупочной артерии. Техника установки катетера в пупочную артерию

- Альтернативный метод катетеризации пупочной артерии. Техника выделения пупочной артерии

- Уход за катетером пупочной артерии. Профилактика сгустков катетера пупочной артерии

- Методика забора крови из катетера пупочной артерии

- Методика удаления катетера пупочной артерии. Показания для удаления пупочного катетера

- Осложнения катетеризации пупочной артерии

Источник