Клетки из которых состоит сосуд ксилемы

«В природе нет ничего бесполезного» – Мишель де Монтень

Только вдумайтесь в мощь проводящей ткани! Ведь ей приходится поднимать воду и растворенные в ней минеральные вещества от тончайших волосков корня до клеток листа. Самое высокое дерево на нашей планете, вечнозеленая секвойя по имени Гиперион, растет на севере Калифорнии и достигает (на 2017 год) – 117 метров в высоту. И вода по проводящим тканям преодолевает 117 метров высоты у этого растения, от корней к листьям! Она передвигается по структурам проводящих тканей против силы тяжести, и сегодня вы узнаете о секрете, который таит это уникальное явление.

Запомните, чтобы глубоко изучить любую науку, нужно восхищаться ей, уметь удивляться и проявлять любопытство в этой сфере. В ботанике это можно делать самыми разными путями: вы можете посетить ботанический сад, или, к примеру, приобрести микроскоп и рассматривать ткани и органы растений, самостоятельно приготавливая микропрепараты.

Это действительно важно, поэтому я останавливаюсь на этом. Сам я получаю и всегда призываю своих учеников получать искреннее удовольствие от погружения в науку. Надеюсь, что и вы разделите эту радость новых интересных знаний, я приложу к этому все усилия. Итак, начнем изучать проводящие ткани.

Проводящие ткани можно сравнить с кровеносной системой человека, которая пронизывает весь наш организм, доставляя питательные вещества к клеткам и удаляя продукты обмена веществ из них. Как уже было сказано, эти ткани служат для передвижения по организму растения растворенных питательных веществ. Имеется два направления тока: от корней к листьям (восходящий ток) и от листьев к корням (нисходящий ток).

Логическим путем можно угадать многие научные факты, даже не зная их. К примеру, чем представлен восходящий ток? Что поднимается от корней к листьям? Это конечно же вода и растворенные в ней минеральные вещества, они движутся по сосудам и трахеидам проводящей ткани – ксилемы (древесины). От листьев к корням спускаются органические вещества, образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях, они движутся по ситовидным трубкам проводящей ткани – флоэмы (луба).

Несмотря на то, что настоящие проводящие ткани впервые появились у папоротникообразных, но у мхов в наличии имеются водоносные клетки, благодаря которым они могут накапливать воду, которая в процентном соотношении может составить до 25% от их массы. По этой причине во время Первой мировой войны мох сфагнум использовали в качестве перевозочного материала. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами.

В состав и ксилемы, и флоэмы входят как живые, так и мертвые клетки. Однако отметим, что в ксилеме мертвые клетки преобладают.

Ксилема (древесина)

Обеспечивает восходящий ток (от корней к листьям) воды и растворенных в ней минеральных солей. В толще проводящей ткани находятся отнюдь не только те самые трахеиды и сосуды, ее пронизывают многочисленные механические волокна – древесинные, обеспечивающие каркасность и прочность. В ксилеме содержатся также запасающие структуры, представленные древесинной паренхимой, где накапливаются питательные вещества. Давайте разберемся из каких гистологических элементов состоит ксилема.

- Трахеиды

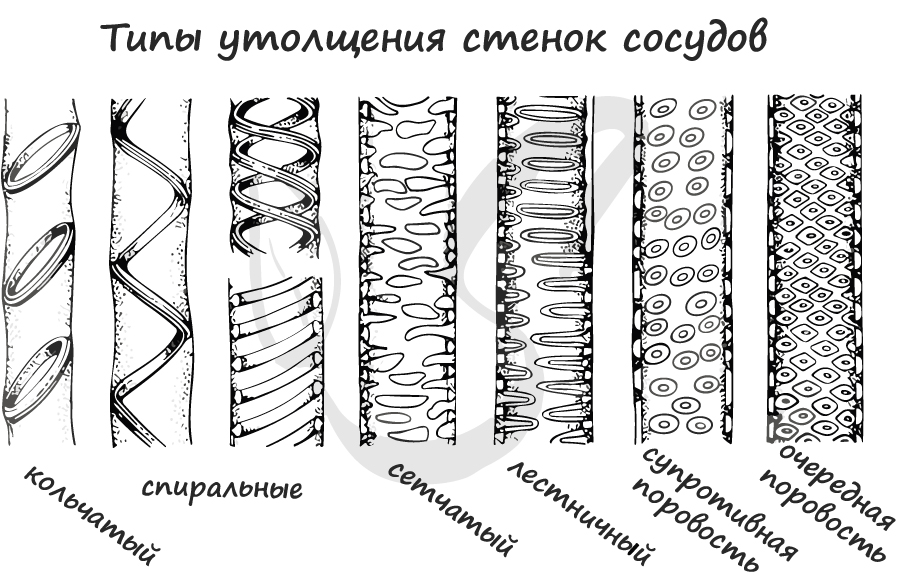

Эволюционно наиболее древние структуры. Представлены прозенхимными (вытянутые, с заостренными концами), мертвыми клетками. Через них осуществляется передвижение и фильтрация растворов из нижележащей трахеиды в вышележащую. Их одревесневшая утолщенная клеточная стенка имеет разнообразные формы: пористую, спиралевидную, кольчатую.

- Сосуды

Длинные трубки, представляющие собой слияние отдельных мертвых клеток “члеников” в единый “сосуд”. Ток жидкости идет из нижележащих отделов в вышележащие благодаря отверстиям (перфорациям) между клетками, составляющими сосуд. Так же, как и у трахеид, утолщения клеточных стенок у сосудов бывает самых разных форм.

Во время роста растения проводящие ткани также претерпевают морфологические изменения. Изначальная длина сосуда меняется, благодаря своему строению он растягивается и обеспечивает ток воды и минеральных солей.

- Древесинные волокна (либриформ)

Полагают, что эволюционно эти волокна берут начало от трахеид. Они не проводят воду, имеют более узкий просвет и отличаются хорошо выраженной клеточной стенкой, которая придает ксилеме механическую прочность.

- Паренхимные клетки (древесинная паренхима)

Эти клетки составляет обкладку вокруг сосуда, имеют одревесневшие оболочки с порами, которым соответствуют окаймленная пора со стороны сосуда. То есть сюда из сосуда могут поступать органические вещества и формировать запасы, которые в дальнейшем пригодятся растению.

Флоэма (луб)

Образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях продукты необходимо доставить в те части растения, где есть потребность в питательных веществах: конусы нарастания, подземные части, или “складировать” на будущее в семенах и плодах. Флоэма обеспечивает нисходящий ток органических веществ в растении, доставляя их по месту назначения. До 90% всех перемещаемых веществ по флоэме составляет углевод – дисахарид сахароза.

Эта ткань представлена ситовидными трубками, генез (от греч. genesis – происхождение) которых различается: первичная флоэма дифференцируется из прокамбия, вторичная флоэма – из камбия. Несмотря на различия генеза, клеточный состав описанных тканей идентичен.

Разберемся с компонентами, которые входят в состав флоэмы:

- Ситовидные элементы

Это живые клетки, обеспечивающие основной транспорт. Особо стоит выделить ситовидные трубки, образованные множеством безъядерных клеток – “члеников”, соединенных в единую цепь. Между “члениками” имеются поперечные перегородки с порами, благодаря которым содержимое из вышележащих клеток поступает в нижележащие. Эти перегородки похожи на сито – вот откуда берется название ситовидных трубок 🙂

Клетки-спутницы (сопровождающие клетки) также заслуживают нашего особого внимания. Они примыкают к боковым стенкам ситовидных трубок, из этих клеток через перфорации (поры) АТФ и нуклеиновые кислоты попадают в ситовидные трубки, создавая нисходящий ток. Таким образом, клетки-спутницы контролируют деятельность ситовидных трубок.

- Склеренхимные элементы (лубяные волокна)

Пронизывают флоэму, придавая ей опору. Часть клеток отмирает, что характерно для данной группы тканей.

- Паренхимные элементы (лубяная паренхима)

Обеспечивают радиальный транспорт веществ из проводящих тканей в рядом расположенные живые клетки других прилежащих тканей.

По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой (образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают. Отмершие ситовидные трубки постепенно сплющиваются давящими на них соседними живыми клетками.

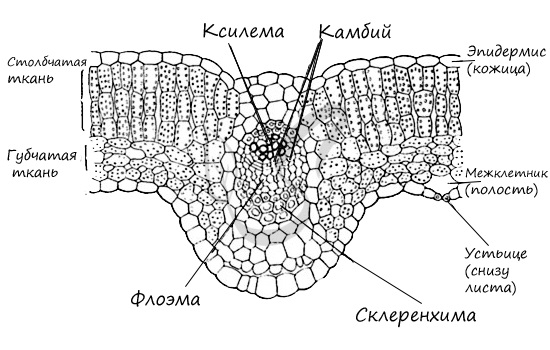

Ниже вы найдете продольный срез тканей растения, изучите его.

Жилка

Это сосудисто-волокнистый пучок, образованный ксилемой и флоэмой. Ксилема располагается сверху, флоэма – снизу. Над пучком и под ним располагаются уголковая или пластинчатая колленхима, прилежащая к эпидерме и выполняющая опорную функцию. Склеренхима может располагаться участками или вокруг этих жилок. Жилки развиваются из прокамбия, располагаются в центральном осевом цилиндре. Существует два вида жилок:

- Открытые

Ключевой момент: между ксилемой и флоэмой располагается прослойка камбия. Этот факт обуславливает возможность образования дополнительного объема ксилемы и флоэмы в будущем, для дальнейшего роста и увеличения в объеме пучка. Без камбия невозможно было бы утолщения органа. Такие пучки можно обнаружить во всех органах двудольных растений.

- Закрытые

Основное отличие в том, что между ксилемой и флоэмой отсутствует камбий. Невозможно образования новых элементов проводящих тканей, ксилемы и флоэмы. Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях однодольных растений.

Верхняя часть жилки представлена ксилемой, нижняя флоэмой. Вокруг пучка в виде кольца располагается механическая ткань – склеренхима. Над пучком и под ним механическая ткань – колленхима – выполняет опорную функцию.

Как вода поднимается от корней к листьям, против силы тяжести?

Запомните, что вода и растворенные в ней минеральные соли поступают в растение благодаря слаженной работе двух концевых двигателей: нагнетающего корневого и присасывающего листового.

- Корневое давление

Силу, поднимающую воду вверх по сосудам, называют корневым давлением. Величина его обычно составляет от 30 до 150 кПа. В основе этого явления лежит осмос: клетки корня выделяют минеральные и органические вещества в сосуды, что создает более высокое давление, чем в почвенном растворе, и последний начинает притягиваться в сосуды.

- Транспирация

Работа верхнего концевого двигателя заключается в транспирации – испарении воды с поверхности листа. Представим себе длинный сосуд с жидкостью от корневых волосков до клеток листа. Далее проведите следующий мысленный эксперимент: из верхнего конца трубки жидкость все время удаляется путем испарения, то есть место освобождается и это создает притягивающую силу для жидкости расположенной ниже, она поднимается наверх, на место испарившейся жидкости. Присасывающее действие транспирации передается корням в форме гидродинамического натяжения, которое связывает между собой работу обоих двигателей.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Xylem Определение

Ксилем является типом ткань в сосудистых растениях, который транспортирует воду и некоторые питательные вещества от корней к листьям. флоэма другой тип транспортной ткани; это транспортирует сахароза и другие питательные вещества на протяжении растение, Ксилем и флоэма дают сосудистым растениям их классификацию; это сосудистые ткани, которые транспортируют вещества по всему растению.

Функция ксилемы

Основная функция ксилемы – транспортировать воду и некоторые растворимые питательные вещества, включая минералы и неорганические ионы, вверх от корней к остальной части растения. Ксилемные клетки образуют длинные трубки, которые транспортируют материалы, а смесь воды и питательных веществ, которая протекает через ксилемные клетки, называется ксилемным соком. Эти вещества транспортируются через пассивный транспорт Таким образом, процесс не требует энергии. Явление, которое позволяет соку ксилемы течь вверх против силы тяжести, называется капиллярным действием. Это происходит, когда поверхностное натяжение заставляет жидкость двигаться вверх. Вода также помогает продвигаться вверх через ксилему, придерживаясь ксилемных клеток. Тем не менее, становится все труднее работать против силы тяжести для транспортировки материалов, так как растение растет выше, поэтому ксилема устанавливает верхний предел роста высоких деревьев.

Xylem развился в растениях более 400 миллионов лет назад. Для того, чтобы сделать еду через фотосинтез растениям необходимо поглощать углекислый газ из атмосферы и воду из почвы. Однако, когда устьица – маленькие отверстия в листьях растения – открыта для впуска СО2, испаряется много воды, намного больше, чем количество поглощенного СО2. Растения, которые разработали системы для транспортировки воды к участкам фотосинтеза на листьях был лучший шанс на выживание.

Структура ксилемы

Ксилема состоит из нескольких типов клеток. Трахеиды – это длинные клетки, которые помогают транспортировать ксилемный сок, а также обеспечивают структурную поддержку. Элементы сосуда короче трахеид, но также помогают проводить воду. Они найдены в цветущих растениях, но не в голосеменных, как сосны. Элементы сосуда имеют перфорационные пластины, которые соединяют каждый элемент сосуда с образованием одного непрерывного сосуда. Ксилем также содержит паренхима ткань, которая составляет большинство мягких частей растений, и длинные волокна, которые помогают поддерживать растение. В поперечном сечении растения под микроскопом ксилема имеет форму звезды.

Эта фигура описывает различные части ксилемы:

Детали развития Xylem

Первый ксилем, который развивается в растущем растении, называется протоксилем, и он содержит узкие сосуды, так как растение еще не большое. Метаксилем развивается позже и имеет более крупные сосуды и клетки. Есть четыре способа, которыми протоксилема и метаксилема могут быть расположены на растении: центральная архарта, экзарх, эндарх и мезарх.

- Centrarch: ксилема образует одну камеру в середине стебля, а метаксилема окружает протоксилему. Это образование не найдено ни в одном из живых растений сегодня.

- Экзарх: Ксилема развивается в несколько нитей, и каждая ветвь развивается внутрь к центру корня. Ксилема в корнях сосудистых растений развивается таким образом.

- Endarch: ксилема развивается в несколько нитей, и каждая ветвь развивается наружу по направлению к периферии ствола. Ксилема в стеблях сосудистых растений развивается таким образом.

- Mesarch: ксилема развивается в несколько нитей, и каждая ветвь развивается от его середины как к центру стебля, так и в противоположном направлении к периферии. Ксилема в листьях и стеблях папоротника развивается таким образом.

Типы ксилемы

Два типа ксилемы, первичная и вторичная, выполняют одну и ту же функцию, но классифицируются по типу роста, с которым они формируются.

Первичный Ксилем

Первичная ксилемная форма с первичным ростом растения. Это рост, который происходит на кончиках стеблей, корней и цветочных почек. Это позволяет растению расти выше, а корни – расти дольше. Этот рост называется первичным, потому что он происходит первым в вегетационный период, до вторичного роста. Как первичные, так и вторичные ксилемы переносят воду и питательные вещества.

Вторичный ксилем

Вторичная ксилема образуется с вторичным ростом растения; это тип роста, который позволяет растению становиться шире со временем. Например, широкие стволы деревьев показывают много вторичного роста. Это происходит каждый год после первичного роста. Вторичная ксилема – это то, что дает внутри стволов деревьев темные кольца, которые используются для определения возраста дерева.

Различия между ксилем и флоэмой

Ксилем и флоэма составляют сосудистую систему растения и работают вместе, образуя сосудистые пучки, которые обеспечивают механическую прочность растения, но имеют важные различия. В то время как ксилема транспортирует воду, флоэма транспортирует пищу и питательные вещества. (Один из способов помнить, что флоэма и еда начинаются со звука «F».) Ксилема однонаправленная; его задача – убедиться, что вода течет вверх. Однако флоэма является двунаправленной и транспортирует пищу и питательные вещества ко всему растению. Зрелая ксилема состоит из мертвых клеток, которые не имеют клетка содержимое, в то время как флоэма содержит живые клетки (хотя и без ядер). Структура ксилемы и флоэмы также различна. В то время как ксилема состоит из трахеид и сосудов, флоэма состоит из ситовых трубок, которые имеют много отверстий для транспортировки питательных веществ. Ксилема имеет форму звезды, а флоэма округлая и фактически окружает ксилему.

- флоэма – Сосудистая ткань в растениях, которые транспортируют питательные вещества, такие как сахароза.

- Сосудистые растения – Растения, которые используют ксилем и флоэму для транспортировки воды и питательных веществ.

- Капиллярное действие – Явление, при котором жидкость может подниматься вверх по узкой трубе из-за поверхностного натяжения.

- трахеиды – Тип водопроводящей ячейки в ксилеме.

викторина

1. Какой тип клеток НЕ является частью ксилемы?A. Элементы суднаB. паренхимаC. Элементы ситаD. трахеид

Ответ на вопрос № 1

С верно. Элементы сосудов, паренхима и трахеиды находятся в ксилеме вместе с волокнами, которые обеспечивают поддержку. Элементы сита не являются частью ксилемы; они находятся во флоэме.

2. Xylem перевозит все следующие материалы, кроме каких?A. СахарозаB. водаC. Полезные ископаемыеD. Неорганические ионы

Ответ на вопрос № 2

верно. Ксилем транспортирует воду и некоторые водорастворимые питательные вещества, в том числе минералы и неорганические ионы. Флоема транспортирует сахарозу вместе с другими сахарами, белками и органическими молекулами.

3. Какое из следующих утверждений верно в отношении ксилемы?A. Ксилема состоит из мертвых клеток.B. Xylem транспортирует вещества в двух направлениях.C. Ксилем не найден в голосеменных.D. Ксилем окружает флоэмы.

Ответ на вопрос № 3

верно. Ксилема состоит из мертвых клеток, в которых нет содержимого клеток. Варианты B, C и D неверны; Ксилема транспортирует вещества в одном направлении, обнаруживается в голосеменных (хотя элементы сосудов нет) и окружена флоэмой вместо окружающей флоэмы.

Источник

6. ГИСТОЛОГИЯ

6.2. Растительные ткани, состоящие из клеток нескольких типов

В растении имеются два типа проводящей ткани – ксилема и флоэма, каждая из которых образована клетками нескольких типов (рис. 6.1). Вместе они формируют проводящую ткань, функции которой, связанные с передвижением веществ по растению, рассматриваются в гл. 13. По ксилеме движутся в основном вода и минеральные соли в восходящем направлении – от корней в другие части растения, а по флоэме – главным образом органические вещества, поступающие из листьев и перемещающиеся как вверх, гак и вниз по растению. Количество ксилемы и флоэмы может увеличиваться за счет вторичного роста (гл. 22). Вторичную ксилему, разрастающуюся иногда очень сильно, называют древесиной.

6.2.1. Ксилема

Ксилема выполняет в растении две основные функции: по ней движется вода вместе с растворенными минеральными веществами и она служит опорой органам растения. Таким образом, ксилема играет в растении двоякую роль – физиологическую и структурную. В состав ксилемы входят гистологические элементы четырех типов: трахеиды, сосуды, паренхимные клетки и волокна. На рис. 6.9 эти гистологические элементы представлены и поперечном и продольном разрезах.

Рис. 6.9. Строение первичной ксилемы. А. Поперечный срез. Б. Продольный срез. В. Поперечный срез первичной ксилемы из стебля Helianthus. Г. Продольный срез первичной ксилемы из стебля Helianthus.

Трахеиды

Трахеиды – это одиночные лигнифицированные клетки веретеновидной формы. Концы соприкасающихся трахеид перекрываются так же, как и заостренные концы волокон склеренхимы. Это придает трахеидам механическую прочность и обеспечивает органам растения опору. Трахеиды – мертвые клетки; в зрелом состоянии их просвет ничем не заполнен. Среди водопроводящих клеток сосудистых растений трахеиды представляют первичную примитивную форму; у древних сосудистых растений это единственные водопроводящие клетки. Из них развились описанные ниже сосуды и волокна ксилемы высших растений. Несмотря на свой примитивный характер, трахеиды, несомненно, функционируют эффективно; об этом свидетельствует тот факт, что у голосеменных растений доставка воды от корней к надземным частям обеспечивается исключительно трахеидами, а ведь большинство голосеменных – древесные породы. Вода движется по пустым просветам трахеид, не встречая на своем пути помех в виде живого содержимого. Из одной трахеиды в другую она переходит либо через поры, через их «замыкающие пленки» (на рис. 6.8 показано, как они образуются), либо через нелигнифицированные части клеточных стенок. Характер лигнификации (одревеснения) клеточных стенок трахеид близок к тому, который описан ниже для сосудов. На рис. 6.10 представлено строение трахеид. У покрытосеменных число трахеид по сравнению с числом сосудов относительно невелико. Сосуды считаются более эффективным приспособлением для транспорта воды, нежели трахеиды; появление сосудов связано, как полагают, с тем, что у покрытосеменных с их большой листовой поверхностью транспирация идет более активно.

Рис. 6.10. Строение трахеид. А. Трахеида с окаймленными порами (трахеиды, подобно сосудам, могут иметь кольчатые, спиральные, лестничные и сетчатые утолщения; см. рис. 6.12, Ж). Б. Трахеиды из мацерированной древесины Pinus, х120.

Сосуды

Сосуды – характерные проводящие элементы ксилемы покрытосеменных. Они представляют собой очень длинные трубки, образовавшиеся в результате слияния ряда клеток, соединившихся «конец в конец». Каждая из клеток, образующих сосуд ксилемы, соответствует трахеиде и называется члеником сосуда. Однако членики сосуда короче и шире трахеид. Первая ксилема, появляющаяся в растении в процессе его развития, носит название первичной ксилемы; она закладывается у кончика корня и на верхушке побегов. Дифференцированные членики сосудов ксилемы появляются рядами на концах прокамбиальных тяжей. Сосуд возникает, когда соседние членики в данном ряду сливаются в результате разрушения перегородок между ними. Внутри сосуда сохраняются в виде ободков остатки разрушенных торцевых стенок. Слияние члеников сосудов изображено на рис. 6.11.

Рис. 6.11. Слияние отдельных члеников в процессе формирования сосуда.

Протоксилема и метаксилема

Первые по времени образования сосуды – протоксилема – закладываются на верхушке осевых органов, непосредственно под верхушечной меристемой, там, где окружающие их клетки еще продолжают вытягиваться. Зрелые сосуды протоксилемы способны растягиваться одновременно с вытягиванием окружающих клеток, поскольку их целлюлозные стенки еще не сплошь одревеснели – лигнин откладывается в них лишь кольцами или по спирали (рис. 6.12). Эти отложения лигнина позволяют трубкам сохранять достаточную прочность во время роста стебля или корня. С ростом органа появляются новые сосуды ксилемы, которые претерпевают более интенсивную лигнификацию и завершают свое развитие в зрелых частях органа; так формируется метаксилема. Тем временем самые первые сосуды протоксилемы растягиваются, а затем разрушаются. Зрелые сосуды метаксилемы не способны растягиваться и расти. Это мертвые, жесткие, полностью одревесневшие трубки. Если бы их развитие завершалось до того, как закончилось вытягивание окружающих живых клеток, то они бы очень сильно мешали этому процессу.

У сосудов метаксилемы обнаруживаются три главных типа утолщений: лестничные, сетчатые и точечные (рис. 6.12).

Рис. 6.12. Строение сосудов протоксилемы и метаксилемы. А. Сосуды протокислемы. Б. Микрофотография кольчатых и спиральных сосудов протоксилемы. В. Микрофотография сетчатых сосудов метаксилемы из мацерированной древесины. Г. Точечные (пористые) и сетчатые сосуды метаксилемы. Д. Микрофотография точечного сосуда метаксилемы из мацерированной древесины. Е. Микрофотография сосудов метаксилемы, полученная с помощью сканирующего электронного микроскопа; х18 000. Вид этих сосудов на поперечном срезе меняется в зависимости от того, через какую часть сосуда пройдет срез; это можно понять, если обратиться к схематическому изображению на рис. 6.12, А (см. крайний левый сосуд). Ж. Поперечный срез через окаймленную пору.

Длинные полые трубки ксилемы – идеальная система для проведения воды на большие расстояния с минимальными помехами. Так же как и в трахеидах, вода может переходить из сосуда в сосуд через поры или через неодревесневшие части клеточной стенки. Вследствие одревеснения клеточные стенки сосудов обладают высокой прочностью на разрыв, что тоже очень важно, потому что благодаря этому трубки не спадаются, когда вода движется в них под натяжением (разд. 13.4).

Вторую свою функцию – механическую ксилема выполняет также благодаря тому, что она состоит из ряда одревесневших трубок. В первичном теле растения ксилема в корнях занимает центральное положение, помогая корню противостоять тянущему усилию надземных частей, изгибающихся под порывами ветра. В стебле проводящие пучки либо образуют по периферии кольцо, как у двудольных, либо располагаются беспорядочно, как у однодольных; в обоих случаях стебель пронизывается отдельными тяжами ксилемы, обеспечивающими ему определенную опору. Особенно важное значение опорная функция ксилемы приобретает там, где имеет место вторичный рост. Во время этого процесса быстро нарастает количество вторичной ксилемы; к ней переходит от колленхимы и склеренхимы роль главной механической ткани, и именно она служит опорой у крупных древесных и кустарниковых пород. Рост стволов в толщину определяется в известной мере нагрузками, которым подвергается растение, так что иногда наблюдается дополнительный рост, смысл которого состоит в усилении структуры и обеспечении ей максимальной опоры.

Древесинная паренхима

Древесинная паренхима содержится как в первичной, так и во вторичной ксилеме, однако в последней ее количество больше и роль важнее. Клетки древесинной паренхимы, подобно любым другим паренхимным клеткам, имеют тонкие целлюлозные стенки и живое содержимое.

Во вторичной ксилеме имеются две системы паренхимы. Обе они возникают из меристематических клеток, называемых в одном случае лучевыми инициалями, а в другом – веретеновидными инициалями (гл. 22). Лучевая паренхима более обильна. Она образует радиальные слои ткани, так называемые сердцевинные лучи, которые, пронизывая сердцевину, служат живой связью между сердцевиной и корой. Здесь запасаются различные питательные вещества, скапливаются таннины, кристаллы и т. п., и здесь же осуществляется радиальный транспорт питательных веществ и воды, а также газообмен по межклетникам.

Из веретеновидных инициалей обычно развиваются сосуды ксилемы и ситовидные трубки флоэмы вместе с их клетками-спутницами, однако время от времени они дают начало также и паренхимным клеткам. Эти паренхимные клетки образуют во вторичной ксилеме вертикальные ряды.

Древесинные волокна

Полагают, что древесинные волокна, так же как и сосуды ксилемы, ведут свое происхождение от трахеид. Они короче и уже трахеид, а стенки их гораздо толще, но поры их сходны с порами, имеющимися в трахеидах, и на срезах волокна иногда трудно отличить от трахеид, поскольку между теми и другими есть ряд переходных форм. Древесинные волокна очень напоминают уже описанные волокна склеренхимы; их торцевые стенки также перекрываются. В отличие от сосудов ксилемы древесинные волокна не проводят воду; поэтому у них могут быть гораздо более толстые стенки и более узкие просветы, а значит, они отличаются и большей прочностью, т. е. придают ксилеме дополнительную механическую прочность.

Источник