Клетки механической ткани представляют собой сосуды

«В природе нет ничего бесполезного» – Мишель де Монтень

Только вдумайтесь в мощь проводящей ткани! Ведь ей приходится поднимать воду и растворенные в ней минеральные вещества от тончайших волосков корня

до клеток листа. Самое высокое дерево на нашей планете, вечнозеленая секвойя по имени Гиперион, растет на севере Калифорнии и достигает (на 2017 год) – 117 метров в высоту.

И вода по проводящим тканям преодолевает 117 метров высоты у этого растения, от корней к листьям! Она передвигается по структурам проводящих тканей против

силы тяжести, и сегодня вы узнаете о секрете, который таит это уникальное явление.

Запомните, чтобы глубоко изучить любую науку, нужно восхищаться ей, уметь удивляться и проявлять любопытство в этой сфере. В ботанике это можно делать

самыми разными путями: вы можете посетить ботанический сад, или, к примеру, приобрести микроскоп и рассматривать ткани и органы растений, самостоятельно приготавливая

микропрепараты.

Это действительно важно, поэтому я останавливаюсь на этом. Сам я получаю и всегда призываю своих учеников получать искреннее удовольствие от погружения в науку.

Надеюсь, что и вы разделите эту радость новых интересных знаний, я приложу к этому все усилия. Итак, начнем изучать проводящие ткани.

Проводящие ткани можно сравнить с кровеносной системой человека, которая пронизывает весь наш организм, доставляя питательные вещества к клеткам и удаляя продукты

обмена веществ из них.

Как уже было сказано, эти ткани служат для передвижения по организму растения растворенных питательных веществ. Имеется два направления тока: от корней к листьям

(восходящий ток) и от листьев к корням (нисходящий ток).

Логическим путем можно угадать многие научные факты, даже не зная их. К примеру, чем представлен восходящий ток? Что поднимается от корней к листьям? Это конечно же

вода и растворенные в ней минеральные вещества, они движутся по сосудам и трахеидам проводящей ткани – ксилемы (древесины).

От листьев к корням спускаются органические вещества, образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях, они движутся по ситовидным трубкам проводящей ткани – флоэмы (луба).

Несмотря на то, что настоящие проводящие ткани впервые появились у папоротникообразных, но у мхов в наличии имеются водоносные клетки, благодаря которым они могут накапливать воду, которая в процентном соотношении может составить до 25% от их массы. По этой причине во время Первой мировой войны мох сфагнум использовали в качестве перевозочного материала. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами.

В состав и ксилемы, и флоэмы входят как живые, так и мертвые клетки. Однако отметим, что в ксилеме мертвые клетки преобладают.

Ксилема (древесина)

Обеспечивает восходящий ток (от корней к листьям) воды и растворенных в ней минеральных солей. В толще проводящей ткани находятся отнюдь не только те самые трахеиды и

сосуды, ее пронизывают многочисленные механические волокна – древесинные, обеспечивающие каркасность и прочность. В ксилеме содержатся также запасающие структуры,

представленные древесинной паренхимой, где накапливаются питательные вещества. Давайте разберемся из каких гистологических элементов состоит ксилема.

- Трахеиды

- Сосуды

- Древесинные волокна (либриформ)

- Паренхимные клетки (древесинная паренхима)

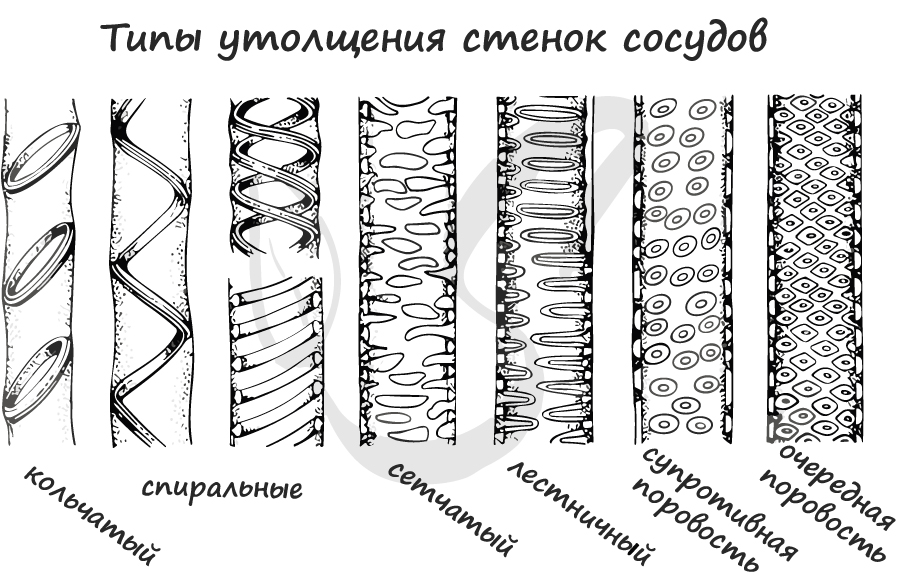

Эволюционно наиболее древние структуры. Представлены прозенхимными (вытянутые, с заостренными концами), мертвыми клетками. Через них осуществляется передвижение

и фильтрация растворов из нижележащей трахеиды в вышележащую. Их одревесневшая утолщенная клеточная стенка имеет разнообразные формы: пористую,

спиралевидную, кольчатую.

Длинные трубки, представляющие собой слияние отдельных мертвых клеток “члеников” в единый “сосуд”. Ток жидкости идет из нижележащих отделов в вышележащие

благодаря отверстиям (перфорациям) между клетками, составляющими сосуд. Так же, как и у трахеид, утолщения клеточных стенок у сосудов бывает самых разных форм.

Во время роста растения проводящие ткани также претерпевают морфологические изменения. Изначальная длина сосуда меняется, благодаря своему строению

он растягивается и обеспечивает ток воды и минеральных солей.

Полагают, что эволюционно эти волокна берут начало от трахеид. Они не проводят воду, имеют более узкий просвет и отличаются хорошо выраженной

клеточной стенкой, которая придает ксилеме механическую прочность.

Эти клетки составляет обкладку вокруг сосуда, имеют одревесневшие оболочки с порами, которым соответствуют окаймленная пора со стороны сосуда. То есть сюда из сосуда могут поступать органические вещества и формировать запасы, которые в дальнейшем пригодятся растению.

Флоэма (луб)

Образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях продукты необходимо доставить в те части растения, где есть потребность в питательных веществах: конусы нарастания,

подземные части, или “складировать” на будущее в семенах и плодах. Флоэма обеспечивает нисходящий ток органических веществ в растении, доставляя их по месту назначения. До 90% всех перемещаемых веществ по флоэме составляет углевод – дисахарид сахароза.

Эта ткань представлена ситовидными трубками, генез (от греч. genesis – происхождение) которых различается: первичная флоэма дифференцируется из прокамбия, вторичная

флоэма – из камбия. Несмотря на различия генеза, клеточный состав описанных тканей идентичен.

Разберемся с компонентами, которые входят в состав флоэмы:

- Ситовидные элементы

- Склеренхимные элементы (лубяные волокна)

- Паренхимные элементы (лубяная паренхима)

Это живые клетки, обеспечивающие основной транспорт. Особо стоит выделить ситовидные трубки, образованные множеством безъядерных клеток – “члеников”, соединенных в единую цепь. Между “члениками” имеются поперечные перегородки с порами, благодаря которым содержимое из вышележащих клеток поступает в нижележащие. Эти перегородки похожи на сито – вот откуда берется название ситовидных трубок 🙂

Клетки-спутницы (сопровождающие клетки) также заслуживают нашего особого внимания. Они примыкают к боковым стенкам ситовидных трубок, из этих клеток через перфорации (поры) АТФ

и нуклеиновые кислоты попадают в ситовидные трубки, создавая нисходящий ток. Таким образом, клетки-спутницы контролируют деятельность

ситовидных трубок.

Пронизывают флоэму, придавая ей опору. Часть клеток отмирает, что характерно для данной группы тканей.

Обеспечивают радиальный транспорт веществ из проводящих тканей в рядом расположенные живые клетки других прилежащих тканей.

По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой (образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают.

Отмершие ситовидные трубки постепенно сплющиваются давящими на них соседними живыми клетками.

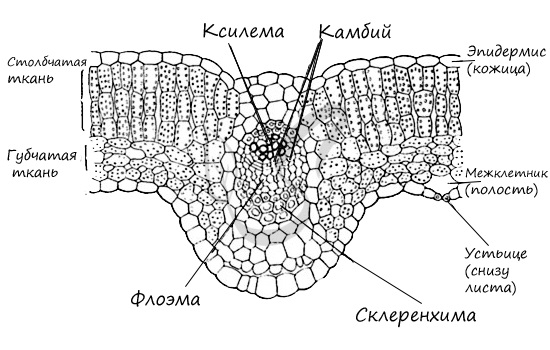

Ниже вы найдете продольный срез тканей растения, изучите его.

Жилка

Это сосудисто-волокнистый пучок, образованный ксилемой и флоэмой. Ксилема располагается сверху, флоэма – снизу. Над пучком и под ним располагаются уголковая или пластинчатая

колленхима, прилежащая к эпидерме и выполняющая опорную функцию. Склеренхима может располагаться участками или вокруг этих жилок. Жилки развиваются из прокамбия,

располагаются в центральном осевом цилиндре. Существует два вида жилок:

- Открытые

- Закрытые

Ключевой момент: между ксилемой и флоэмой располагается прослойка камбия. Этот факт обуславливает возможность образования дополнительного объема

ксилемы и флоэмы в будущем, для дальнейшего роста и увеличения в объеме пучка. Без камбия невозможно было бы утолщения органа. Такие пучки можно

обнаружить во всех органах двудольных растений.

Основное отличие в том, что между ксилемой и флоэмой отсутствует камбий. Невозможно образования новых элементов проводящих тканей, ксилемы и флоэмы.

Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях однодольных растений.

Верхняя часть жилки представлена ксилемой, нижняя флоэмой. Вокруг пучка в виде кольца располагается механическая ткань

– склеренхима. Над пучком и под ним механическая ткань – колленхима – выполняет опорную функцию.

Как вода поднимается от корней к листьям, против силы тяжести?

Запомните, что вода и растворенные в ней минеральные соли поступают в растение благодаря слаженной работе двух концевых двигателей: нагнетающего корневого и

присасывающего листового.

- Корневое давление

- Транспирация

Силу, поднимающую воду вверх по сосудам, называют корневым давлением. Величина его обычно составляет от 30 до 150 кПа. В основе этого явления лежит осмос:

клетки корня выделяют минеральные и органические вещества в сосуды, что создает более высокое давление, чем в почвенном растворе, и последний начинает притягиваться

в сосуды.

Работа верхнего концевого двигателя заключается в транспирации – испарении воды с поверхности листа. Представим себе длинный сосуд с жидкостью от корневых

волосков до клеток листа. Далее проведите следующий мысленный эксперимент: из верхнего конца трубки жидкость все время удаляется путем испарения, то есть место

освобождается и это создает притягивающую силу для жидкости расположенной ниже, она поднимается наверх, на место испарившейся жидкости.

Присасывающее действие транспирации передается корням в форме гидродинамического натяжения, которое связывает между собой работу обоих двигателей.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Приветствие,

сообщение темы урока, психологический настрой на

работу.

Ребята, чтобы нам эффективно потрудиться на

данном уроке, необходимо настроиться на работу.

Посмотрите на доску. Там написан эпиграф к нашему

уроку. Давайте его хором прочтем.

«Не стыдно не знать,

Стыдно не учиться»

– Как вы понимаете данное высказывание?

– Вы с ним согласны?

Так давайте сегодняшний наш урок мы проведем под

этим девизом.

Перед вами на столах лежат цветные карточки:

красная, синяя, зелёная.

Посмотрите на них внимательно и выберите ту,

которой соответствует ваше эмоциональное

настроение именно сейчас. Красный цвет – вы

полны энергии, готовы активно работать. Зелёныё

цвет – вы спокойны. Синий цвет – вы испытываете

чувство тревоги, беспокойства.

Итак, не будем терять время и перейдем к работе.

Запишем сегодняшнее число.

Обратите внимание на тему урока (на доске).

Как вы думаете, чем мы будем сегодня заниматься

на уроке? (Ставят цель урока)

Вступительное слово учителя

Вопрос к классу

Учитель делает вывод о психологическом

состоянии учащихся.

Создание проблемной ситуации.

Откройте

свои учебники и прочитайте мне основные вопросы,

которые нам предстоит изучить сегодня на уроке:

- Какое строение имеет ткань, выполняющая опорную

функцию у растений. - Как устроены ткани растений, по которым

передвигаются вода и питательные вещества.

Для того чтобы Вам было легче усвоить новый

материал, вспомните из ранее изученного и

ответьте на мои вопросы:

- Что такое ткань?

- Какие ткани растений вы уже знаете?

- Какие функции выполняют покровные ткани?

- Как устроены устьица?

- Какие функции они выполняют?

Каждый наблюдал, как тонкая соломина,

поддерживая тяжелый колос, раскачивается на

ветру, но не ломается.

- Скажите за счет чего это происходит?

Огромное значение в жизни наземных растений

играют механические ткани.

А) Прочность придают растению механические

ткани.

Механические ткани — опорные ткани

растения, обеспечивающие его прочность (медиаобъект

из словаря).

Они служат опорой тем органам, в которых

находятся. Клетки механических тканей имеют

утолщенные оболочки.

- В каких органах растения могут находится

механические ткани?

В листьях и других органах молодых растений

клетки механической ткани живые. Такая ткань

располагается отдельными тяжами под покровной

тканью стебля и черешков листьев, окаймляет

жилки листьев.

Клетки живой механической ткани легко растяжимы

и не мешают расти той части растения, в которой

находятся.

Благодаря этому органы растений действуют

подобно пружинам. Они способны возвращаться в

исходное состояние после снятия нагрузки. Каждый

видел, как вновь поднимается трава, после того

как по ней прошел человек.

- Перечислите мне органоиды клетки, которые вы

увидели на рисунке.

Опорой частям растения, рост которых завершен,

также служит механическая ткань, однако зрелые

клетки этой ткани мертвые. К ним относят лубяные

и древесные волокна — длинные тонкие

клетки, собранные в тяжи или пучки.

- Какие органоиды присутствуют в мертвых клетках

механических тканей? - Волокна придают прочность стеблю.

- Скажите мне в каких частях растения можно найти

короткие мертвые клетки механической ткани (их

называют каменистыми)?

Образуют семенную кожуру, скорлупу орехов),

косточки плодов, придают мякоти груш крупитчатый

характер.

- Посмотрите, какие интересные факты из жизни

растений Вы можете прочитать в биологическом

блокноте на стр. 36?

Итак, давайте подведем итог по механическим

тканям:

- Какие бывают виды механической ткани?

- В каких органах растения находятся живые

механические ткани? - Где находятся каменистые клетки?

- В чем заключается функция механической ткани?

Мы с Вами изучаем ткани растений, давайте

представим себе, что мы…

Осенние листочки лежали на траве

И ветер, разбойник подул во дворе

Листья взлетели и стали кружить

Кружили, летели,

Устали и сели. (садятся на места).

Итак, продолжим знакомство с тканями

растений.

- Скажите мне с какой еще тканью растения мы

должны познакомиться сегодня на уроке?

Б) Во всех частях растения находятся проводящие

ткани.

- В чем заключается роль проводящей ткани?

Проводящие ткани — растительные

ткани организма, служащие для транспорта воды,

минеральных и органических веществ.

Они обеспечивают перенос воды и растворенных в

ней веществ.

- Какие среды жизни Вы знаете?

- В каких средах жизни находится тело наземных

растений? - Каким образом растение будет осуществлять

процесс питания? - Как поступает вода и минеральные вещества из

корня к листьям? - Какие вещества образуются в процессе

фотосинтеза? - На какие нужды растения тратятся эти вещества?

- Почему растворенные органические вещества и

минеральные вещества не смешиваются?

Проводящие ткани сформировались у растений в

результате приспособления к жизни на суше. Тело

наземных растений находится в двух средах жизни

— наземно-воздушной и почвенной. В связи с этим

возникли две проводящие ткани – древесина и

луб.

Подревесине в направлении

снизу вверх (от корней к листьям) поднимаются

вода и растворенные в ней минеральные соли.

Давайте посмотрим, как это происходит в природе.

- Вы просмотрели анимацию. Кто мне может дать

определение древесине?

Поэтому древесину называют водопроводящей

тканью.

Древесина – проводящая ткань растений,

состоящая из сосудов, образованных стенками

мертвых клеток.

Луб — это внутренняя часть коры.

По лубу в направлении сверху вниз (от листьев к

корням) передвигаются органические вещества.

Древесина и луб образуют в теле растения

непрерывную разветвленную систему, соединяющую

все его части.

Главные проводящие элементы древесины —

сосуды. Они представляют собой длинные трубки,

образованные стенками мертвых клеток. Сначала

клетки были живыми и имели тонкие растяжимые

стенки. Затем стенки клеток одревеснели, живое

содержимое погибло. Поперечные перегородки

между клетками разрушились, и образовались

длинные трубки. Они состоят из отдельных

элементов и похожи на бочонки без дна и крышки. По

сосудам древесины свободно проходит вода с

растворенными в ней веществами.

Проводящие элементы луба — живые вытянутые

клетки. Они соединяются концами и образуют

длинные ряды клеток — трубки. В поперечных

стенках клеток луба имеются мелкие отверстия

(поры). Такие стенки похожи на сито, поэтому

трубки называют ситовидными.

Поним передвигаются

растворы органических веществ от листьев ко всем

органам растения. Луб — проводящая ткань

растений, состоящая из тонкостенных живых

клеток, образующих длинные ряды (ситовидные

трубки).

Посмотрите какие интересные факты из жизни

растений Вы можете прочитать в биологическом

блокноте на стр. 37?

Работа с тестом учебника стр. 36

Фронтальная беседа с классом по вопросам стр. 35

и стр. 36.

Рассказ учителя

Вопрос к классу

Работа с ключевыми словами.

Вопрос к классу.

Просмотр анимации: «Месторасположение

механических тканей»

Работа с учебником на стр. 36 рис. 3.8. «Строение

клеток живой механической ткани (поперечный

срез)».

Рассказ учителя

Работа с учебником на стр. 36 рис. 3.10. «Мертвые

клетки механической ткани (поперечный разрез)».

Вопрос к классу

Просмотр анимации: «Примеры механических

тканей».

Вопрос к классу.

Работа с учебником рис 3.9. стр. 36

Просмотр анимации: «Расположение мертвой

механической ткани».

Работа с рубрикой: «Биологический блокнот».

Беседа с учащимися и поэтапное заполнение

схемы № 1 «Механические ткани» на доске и в

тетради.

Физкультминутка (расслабляющая

пауза): в целях здоровьесбережения и

эмоциональной разрядки.

Вопрос к классу.

Вопрос к классу.

Рассказ учителя

Вопрос к классу.

Рассказ учителя.

Просмотр анимации: «Движение воды и

минеральных веществ»

Работа с ключевыми словами.

Просмотр анимации:«Движение

органических веществ по лубу»

Рассказ учителя с поэтапным заполнением схемы

№ 2 «Проводящая ткань» на доске и в тетради.

Работа с рис. 3.11 «Строение сосудов древесины»

на стр. 37.

Работа с рисунком 3.12 «Строение ситовидной

трубки (продольный разрез) стр. 37

Работа с ключевыми словами.

Работа с рубрикой: «Биологический блокнот».

3 мин.

6 мин.

4 мин.

1)

Определите тип ткани по описанию, приведенному

ниже.

Эта ткань характерна для растений. Клетки ее

живые. Их форма — вытянутая. Соседние клетки

соединены друг с другом, стенки между ними похожи

на сито, за что и получили свое название. По

клеткам этой ткани происходит передвижение

органических веществ от листьев ко всем тканям и

органам растения.

Название ткани: ___________________________.

Название клеток: __________________________.

2) Рассмотрите фотографии и ответьте на

вопросы.

Какой тканью образованы покровы органов

растений, представленных на фотографиях?

————————————————————

Какие функции выполняет эта ткань?

Живыми или мертвыми клетками образована эта

ткань?

Фотографии органов каких растений могли бы

дополнить иллюстративный ряд для этого задания?

3) В рабочих листах выполните задания 1- 4,

которые предполагают один вариант ответа. 5

задание предполагает два варианта ответа.

Будьте внимательны и каждое задание выполняйте

самостоятельно. Желаю Вам успеха!

1. Ткань, придающая прочность и опору органам

растения:

а) покровная

б) проводящая

в) механическая

2. Передвижение воды с минеральными солями в

растении происходит:

а) по древесине

б) по лубу

3. Передвижение органических веществ в

растении происходит:

а) по древесине

б) по лубу

4. Стеблю растения придают прочность:

а) ситовидные трубки проводящей ткани

б) волокна механической ткани

в) сосуды проводящей ткани

5. Волокна, каких растений человек использует в

своей жизни:

а) льна

б) джута

в) крапивы

г) ромашки

Ответы: 1 – в, 2 – а, 3 – б, 4 – б, 5 – а, б.

Вы выполнили тест? Прошу Вас проверить

правильность выполнения данного задания.

Проверили?

Выставите оценку, исходя из следующих

параметров:

«5» – все правильно (100%)

«4» – 1-2 ошибки (80 – 60%)

«3» – 3 ошибки (50 – 30%)

«2» – 4 и более ошибок (менее 20%)

Выполнение задания в

тетради-тренажере с. 26 № 2

Выполнение задания в тетради-тренажере с. 26 № 2

Выполнение теста на листах (один остается у

ученика для самооценки, второй затем проверяется

учителем для проверки объективности оценки) и за

компьютером.

Источник