Клубок кровеносных сосудов мозга

Кровоснабжение головного мозга и артерии головного мозга

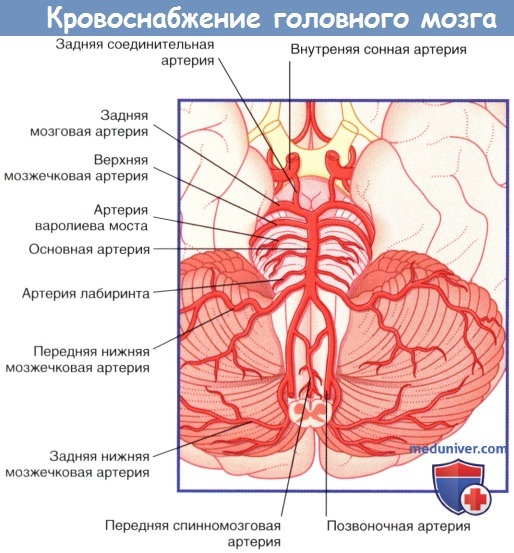

Работа мозга полностью зависит от его непрерывного снабжения кровью, обогащенной кислородом. Контроль доставки крови происходит за счет способности мозга улавливать колебания давления в основных источниках его кровоснабжения — внутренней сонной и позвоночной артериях. Контроль напряжения кислорода в артериальной крови обеспечивает хемочувствительная зона продолговатого мозга, рецепторы которой реагируют на изменение концентрации газов дыхательной смеси во внутренней сонной артерии и спинномозговой жидкости. Регулирующие кровоснабжение мозга механизмы устроены тонко и совершенно, однако в случае повреждения или окклюзии артерий эмболом они становятся неэффективными.

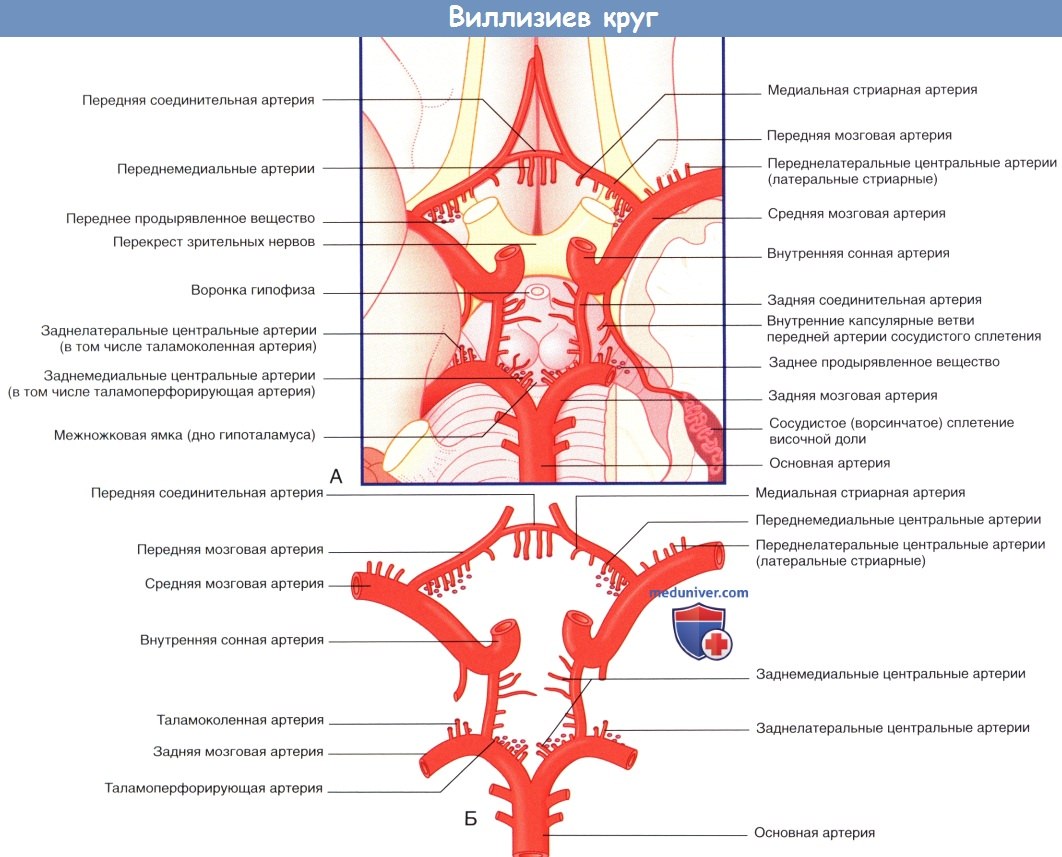

а) Кровоснабжение передних отделов мозга. Кровоснабжение полушарий мозга осуществляют две внутренние сонные артерии и основная (базилярная) артерия.

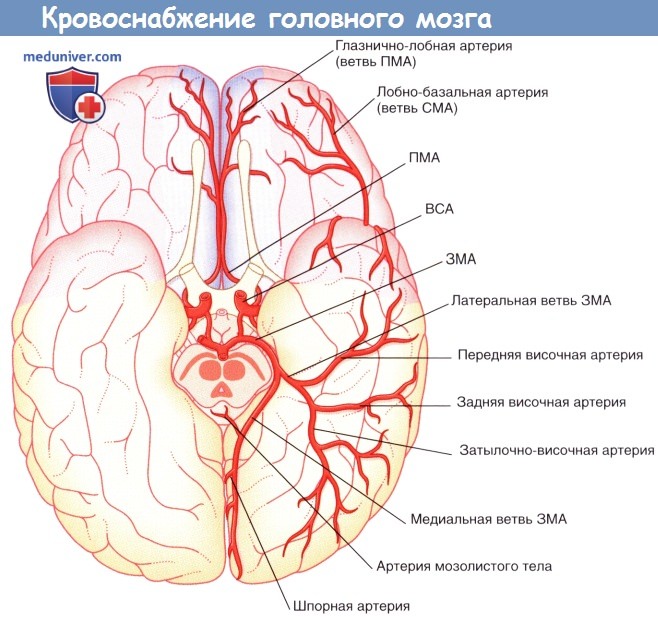

Внутренние каротидные артерии через крышу пещеристого синуса проникают в субарахноидальное пространство, где отдают три ветви: глазную артерию, заднюю соединительную артерию и переднюю артерию сосудистого сплетения, а затем разделяются на переднюю и среднюю мозговые артерии.

Основная артерия на верхней границе варолиева моста разделяется на две задние мозговые артерии. Артериальный круг головного мозга — виллизиев круг —формируется за счет анастомоза задней мозговой и задней соединительной артерий с обеих сторон и анастомоза двух передних мозговых артерий с помощью передней соединительной артерии.

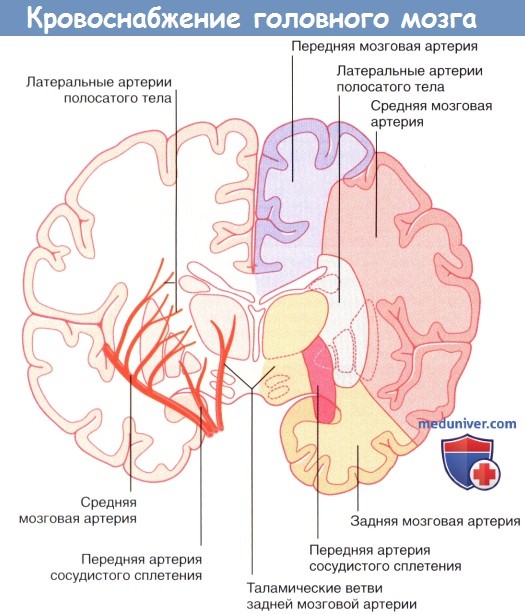

Кровоснабжение сосудистого сплетения бокового желудочка обеспечивают передняя артерия сосудистого сплетения (ветвь внутренней сонной артерии) и задняя артерия сосудистого сплетения (ветвь задней мозговой артерии).

Артерии, составляющие виллизиев круг, образуют десятки тонких центральных (перфорирующих) ветвей, которые проникают в мозг через переднее продырявленное вещество вблизи перекреста зрительных нервов и через заднее продырявленное вещество позади сосцевидных тел. (Эти обозначения применимы для образований, расположенных на вентральной поверхности мозга, а также для небольших отверстий, образованных при прохождении многочисленных артерий, кровоснабжающих эти области.) Существует несколько классификаций перфорирующих артерий, однако условно их разделяют на короткие и длинные перфорирующие ветви.

(А) Мозг и структуры виллизиева круга (вид снизу). Левая височная доля частично удалена (в правой части изображения), чтобы показать сосудистое сплетение, расположенное в нижнем роге бокового желудочка.

(Б) Артерии, образующие виллизиев круг. Продемонстрированы четыре группы центральных ветвей. Таламоперфорирующие артерии относят к заднемедиальной группе, таламоколенчатые артерии — к заднелатеральной группе.

Учебное видео анатомии сосудов Виллизиева круга

Правое полушарие (вид с медиальной стороны).

Изображены корковые ветви трех мозговых артерий и кровоснабжаемые ими отделы.

Короткие центральные ветви берут начало от всех артерий виллизиева круга, а также от двух артерий сосудистых сплетений и обеспечивают кровоснабжение зрительного нерва, перекреста зрительных нервов, зрительного проводящего пути и гипоталамуса. Длинные центральные ветви начинаются от трех мозговых артерий и кровоснабжают таламус, полосатое тело и внутреннюю капсулу. К ним относят также артериальные ветви полосатого тела (чечевицеобразно-полосатые артерии), отходящие от передней и средней мозговых артерий.

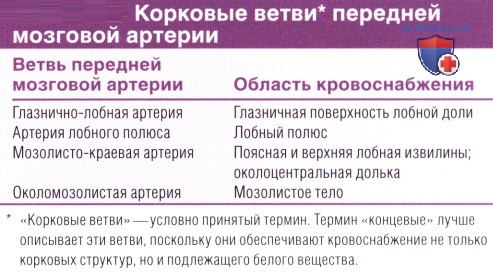

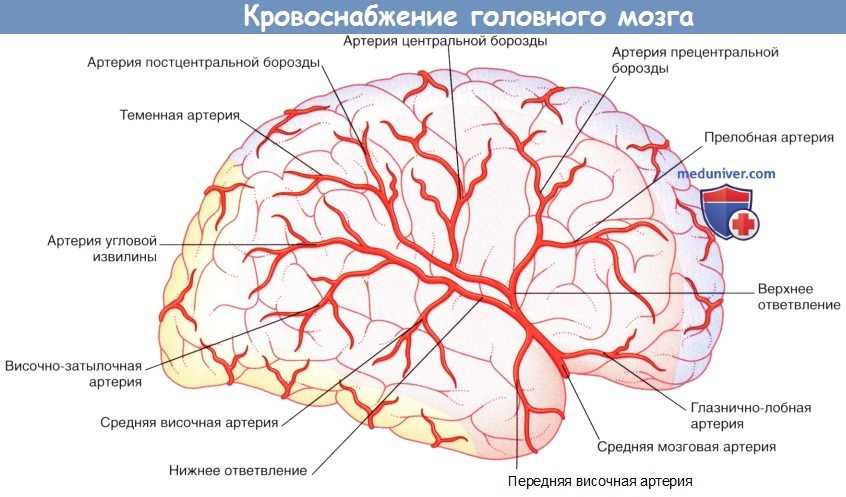

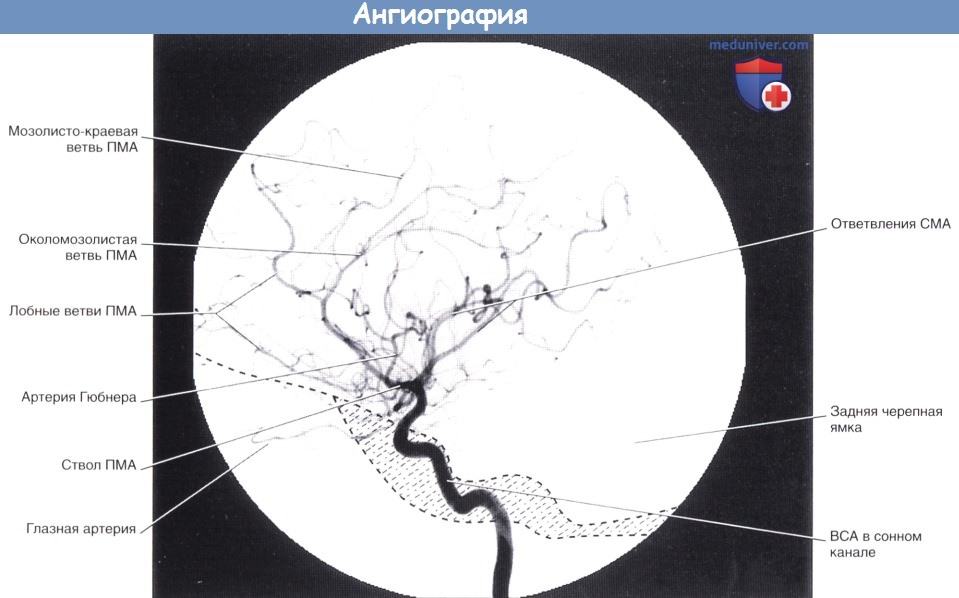

1. Передняя мозговая артерия. Передняя мозговая артерия проходит на медиальную поверхность полушарий головного мозга над перекрестом зрительных нервов. Затем она огибает колено мозолистого тела, что позволяет с легкостью идентифицировать его при каротидной ангиографии (см. далее). Вблизи передней соединительной артерии передняя мозговая артерия отдает ветвь, образуя медиальную артерию полосатого тела, также известную как возвратная артерия Гюбнера. Функция этой артерии — кровоснабжение внутренней капсулы и головки полосатого тела.

Корковые ветви передней мозговой артерии кровоснабжают медиальную поверхность полушарий мозга на уровне теменно-затылочного борозды. Ветви этой артерии пересекаются в области лобной и латеральной поверхностей полушарий мозга.

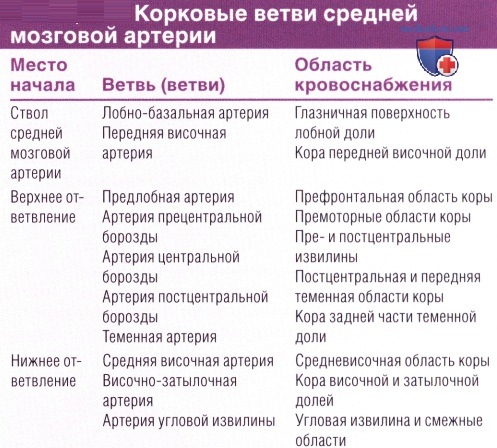

2. Средняя мозговая артерия. Средняя мозговая артерия — наиболее крупная из ветвей внутренней сонной артерии, принимающая 60-80 % ее кровотока. Отходя от внутренней сонной артерии, средняя мозговая артерия сразу же отдает центральные ветви, а затем в глубине латеральной борозды направляется к поверхности островка мозга, где разветвляется на верхнюю и нижнюю части. Верхние ветви обеспечивают кровоснабжение лобной и теменной долей, а нижние — теменной и височной долей, а также средней части зрительной лучистости. Названия ветвей средней мозговой артерии и кровоснабжаемых ими отделов указаны в таблице ниже. Средняя мозговая артерия кровоснабжает 2/3 латеральной поверхности мозга.

В состав центральных ветвей средней мозговой артерии входят латеральные артерии полосатого тела, кровоснабжающие полосатое тело, внутреннюю капсулу и таламус. Окклюзия одной из латеральных артерий полосатого тела приводит к развитию классических проявлений инсульта («чистой» моторной гемиплегии). В этом случае происходит повреждение корково-спинномозгового проводящего пути в задней ножке внутренней капсулы, вызывающее контралатеральную гемиплегию (паралич мышц верхней и нижней конечностей, а также нижней части лица на стороне, противоположной поражению). Обратите внимание: полная информация о кровоснабжении внутренней капсулы представлена в отдельной статье на сайте.

3. Задняя мозговая артерия. Две задние мозговые артерии — конечные ветви основной артерии. Однако в эмбриональном периоде задние мозговые артерии отходят от внутренней сонной артерии, в связи с чем у 25 % людей внутренняя сонная артерия в виде крупной задней соединительной артерии остается основным источником кровоснабжения мозга с одной или обеих сторон.

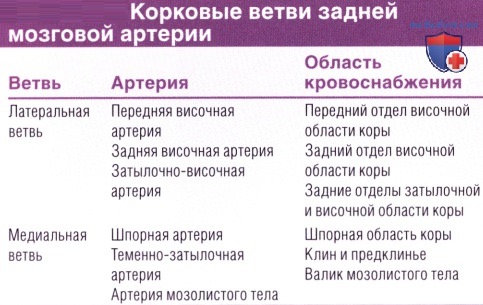

Недалеко от места отхождения от основной артерии задняя мозговая артерия разделяется и образует ветви, направляющиеся к среднему мозгу, заднюю артерию сосудистого сплетения, кровоснабжающую сосудистое сплетение бокового желудочка, а также центральные ветви, проходящие через заднее продырявленное вещество. Затем задняя мозговая артерия огибает средний мозг в сопровождении зрительного проводящего пути и обеспечивает снабжение кровью валика мозолистого тела, а также затылочной и теменной долей. Названия корковых ветвей и кровоснабжаемых ими отделов указаны в таблице ниже.

Центральные перфорирующие ветви задней мозговой артерии — таламоперфорирующие и таламо-коленчатые артерии — обеспечивают кровоснабжение таламуса, субталамического ядра и зрительной лучистости.

Обратите внимание: полная информация о центральных ветвях задней мозговой артерии представлена в таблице ниже.

Правое полушарие (вид сбоку). Показаны корковые ветви и отделы кровоснабжения трех мозговых артерий.

Схематичное изображение отделов кровоснабжения средней мозговой артерии, задней мозговой артерии и передней артерии сосудистого сплетения.

Передняя артерия сосудистого сплетения начинается от внутренней сонной артерии.

Полушария мозга (вид снизу). Показаны корковые ветви и отделы кровоснабжения трех мозговых артерий.

ПМА, СМА, ЗМА — передняя, средняя и задняя мозговые артерии соответственно. ВСА — внутренняя сонная артерия.

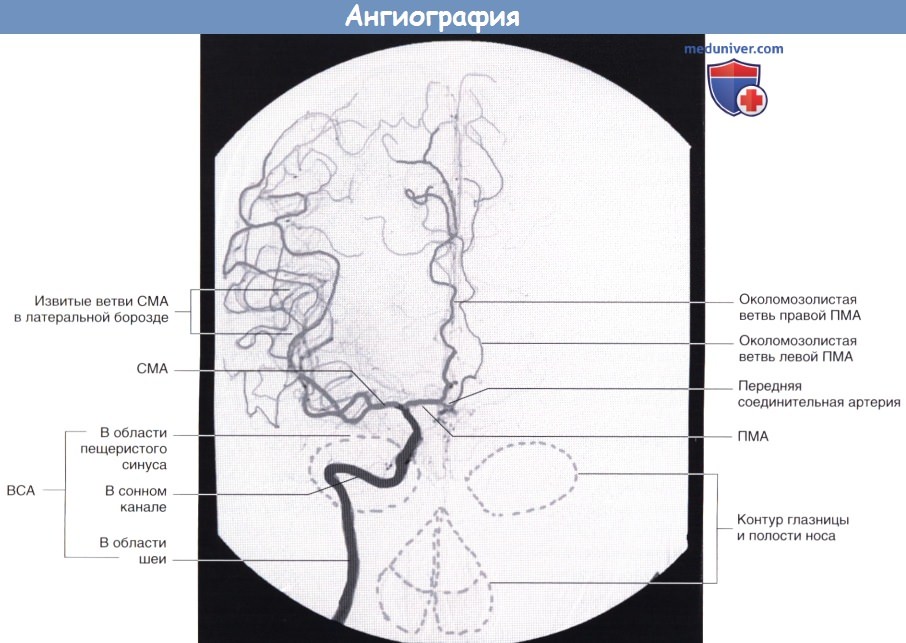

4. Нейроангиография. Артерии и вены мозга можно визуализировать под общим обезболиванием при серийном ангиографическом исследовании (с промежутками 2 с), следующим за быстрым (болюсным) введением рентгеноконтрастного вещества во внутреннюю сонную или позвоночную артерию. Контрастное вещество распространяется по артериям, капиллярам и венам мозга в течение приблизительно 10 секунд Во время артериальной фазы каротидной или вертебральной ангиографии можно получить соответствующие ангиограммы. Улучшить визуализацию сосудов в артериальную или венозную фазу исследования позволяет субтракция («удаление») изображения черепа в результате наложения его позитивных и негативных изображений.

Относительно недавно стали применять трехмерную ангиографию, при которой исследование проводят из двух незначительно различающихся проекций. Кроме того, изображения внутричерепных и внечерепных сосудов можно получить при помощи магнитно-резонансной ангиографии (MPA). МРА в качестве неинвазивного метода диагностики применяется достаточно широко, в том числе в качестве альтернативы традиционной рентгеноконтрастной ангиографии.

Артериальные фазы каротидных ангиограмм показаны на рисунках ниже.

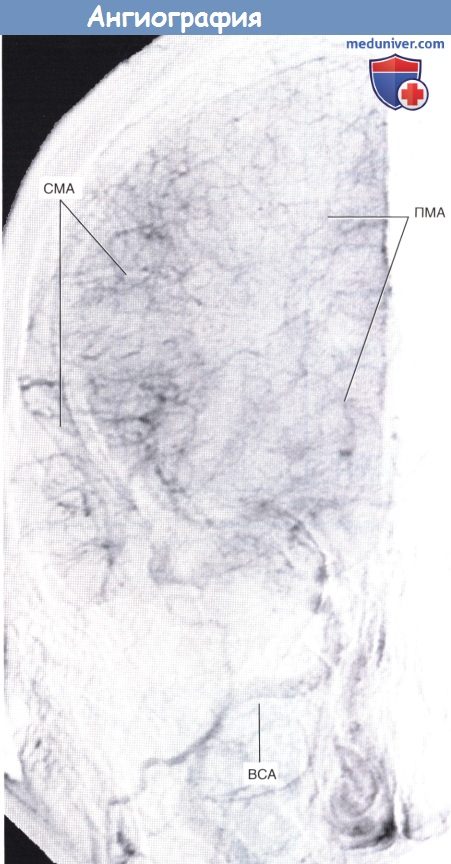

На отдельном рисунке ниже показана паренхиматозная фаза ангиографии: контрастное вещество распространяется в просвете тонких концевых ветвей передней и средней мозговых артерий, кровоснабжающих паренхиму мозга (кору и подлежащее белое вещество) и частично анастомозирующих на поверхности полушарий.

Артериальная фаза каротидной ангиографии (латеральная проекция).

Введенное во внутреннюю сонную артерию (ВСА) контрастное вещество проходит через переднюю и среднюю мозговые артерии (ПМА и СМА соответственно).

Область основания черепа схематически заштрихована.

Артериальная фаза каротидной ангиографии справа (переднезадняя проекция).

Обратите внимание на перфузию части левой передней мозговой артерии (ПМА) за счет передней соединительной артерии.

ВСА — внутренняя сонная артерия. СМА — средняя мозговая артерия.

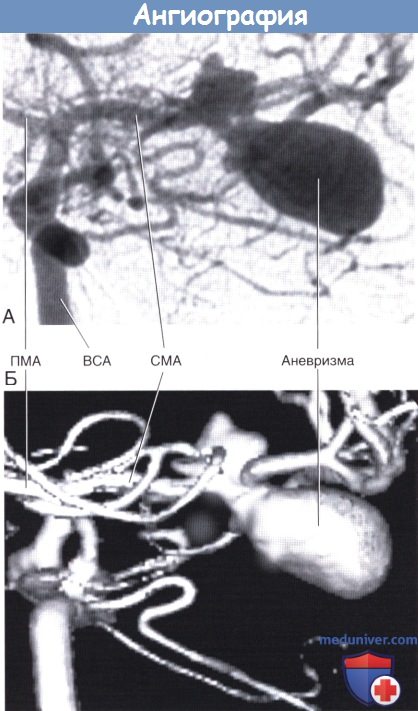

(А) Фрагмент каротидной ангиограммы (переднезадняя проекция).

Показана аневризма средней мозговой артерии. (Б) Фрагмент трехмерного изображения той же области.

ПМА, СМА — передняя и средняя мозговые артерии соответственно. ВСА — внутренняя сонная артерия.

Паренхиматозная фаза каротидной ангиографии (переднезадняя проекция).

ПМА, СМА — передняя и средняя мозговые артерии соответственно. ВСА — внутренняя сонная артерия.

б) Кровоснабжение задних отделов мозга. Кровоснабжение ствола мозга и мозжечка осуществляют позвоночные и основные артерии, а также их ветви.

Две позвоночные артерии отходят от подключичных артерий и поднимаются вертикально через поперечные отростки шести верхних шейных позвонков, а затем через большое затылочное отверстие проникают в череп. В полости черепа правая и левая позвоночные артерии сливаются в области нижней границы варолиева моста, образуя основную артерию. Основная артерия направляется вверх в базилярной части варолиева моста и у его переднего края делится на две задние мозговые артерии.

Ветви первого порядка, отходящие от позвоночных и основной артерий, обеспечивают кровоснабжение ствола мозга.

1. Ветви позвоночной артерии. Задняя нижняя мозжечковая артерия кровоснабжает боковые поверхности продолговатого мозга, а затем формирует ветви, идущие к мозжечку. Передняя и задняя спинномозговые артерии обеспечивают кровоснабжение вентральной и дорсальной частей продолговатого мозга соответственно, а затем направляются вниз через большое затылочное отверстие.

2. Ветви основной артерии. Передняя нижняя мозжечковая и верхняя мозжечковые артерии кровоснабжают боковые поверхности варолиева моста, а затем формирует ветви, идущие к мозжечку. Передняя нижняя мозжечковая артерия отдает ветвь, кровоснабжающую внутреннее ухо,— артерию лабиринта.

Кровоснабжение медиальной части варолиева моста обеспечивают приблизительно 12 артерий варолиева моста.

Кровоснабжение среднего мозга обеспечивают задние мозговые и задние соединительные артерии, посредством которых задние мозговые артерии образуют анастомоз с внутренней сонной артерией.

Кровоснабжение задних отделов мозга.

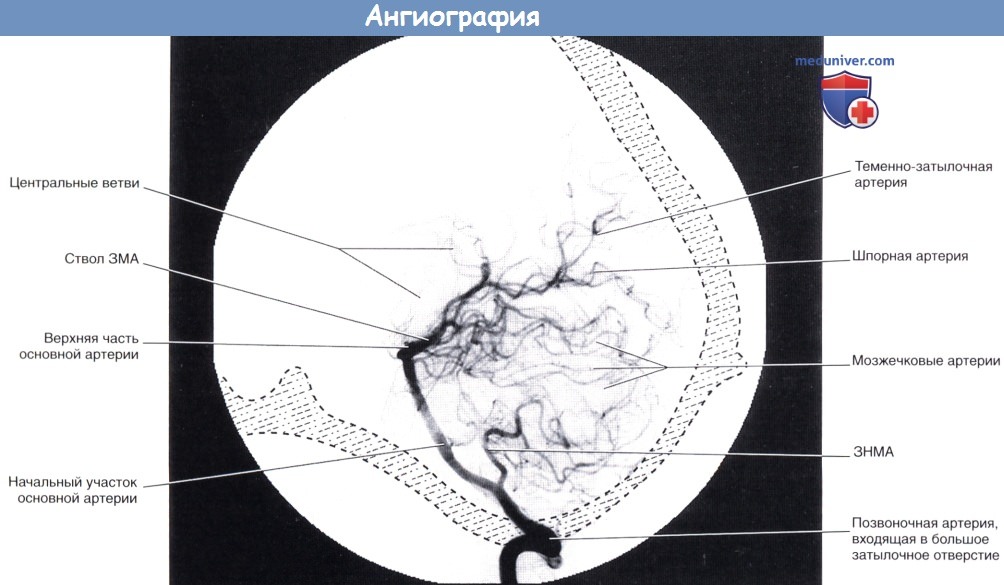

Вертебральная ангиография (латеральная проекция).

Контрастное вещество введено в левую позвоночную артерию.

Артерии, кровоснабжающие верхнюю часть мозжечка, в некоторых отделах не видны за счет лежащих выше задних теменных ветвей задней мозговой артерии.

ЗМА — задняя мозговая артерия. ЗНМА—задняя нижняя мозжечковая артерия.

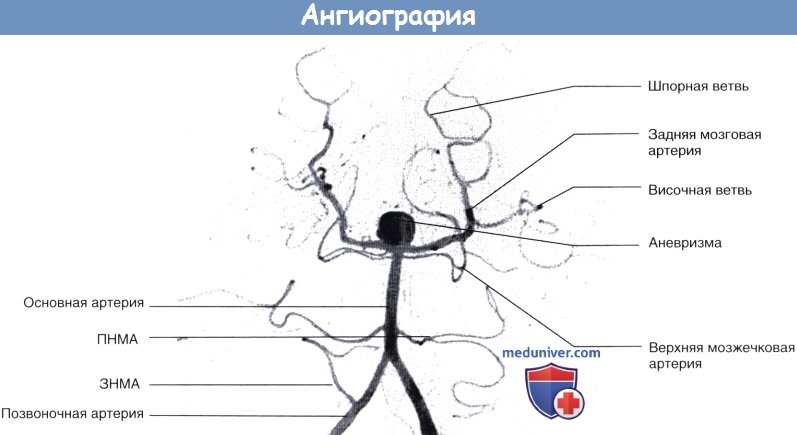

Вертебральная ангиография (вид сверху и спереди).

Показаны сосуды вертебробазилярного бассейна. Обратите внимание на крупную аневризму основной артерии в области бифуркации.

Клинически эта ситуация проявлялась постоянными головными болями.

ПНМА — передняя нижняя мозжечковая артерия. ЗИМА — задняя нижняя мозжечковая артерия.

в) Резюме. Артерии. Передняя соединительная артерия, две передние мозговые артерии, внутренняя сонная артерия, две задние соединительные артерии и две задние мозговые артерии образуют виллизиев круг.

От передней мозговой артерии отходит медиальная артерия полосатого тела (возвратная артерия Гюбнера), которая направляется к передненижней части внутренней капсулы, а затем огибает мозолистое тело и обеспечивает кровоснабжение медиальной поверхности полушарий мозга на уровне теменно-затылочной борозды, перекрещиваясь на латеральной поверхности.

Средняя мозговая артерия проходит в латеральной борозде и обеспечивает кровоснабжение 2/3 латеральной поверхности полушарий мозга. В состав центральных ветвей средней мозговой артерии входит латеральная артерия полосатого тела, кровоснабжающая верхний участок внутренней капсулы

Задняя мозговая артерия начинается от основной артерии и обеспечивает кровоснабжение валика мозолистого тела, а также затылочных и височных отделов коры полушарий.

Позвоночные артерии проходят через большое затылочное отверстие и обеспечивают кровоснабжение спинного мозга, задненижней части мозжечка, продолговатого мозга. Затем позвоночные артерии объединяются и формируют основную артерию, которая кровоснабжает передненижние и верхние отделы мозжечка, варолиев мост, внутреннее ухо. После этого основная артерия, разделяясь, образует задние мозговые артерии.

– Также рекомендуем “Вены и венозный отток от головного мозга”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 10.11.2018

Источник

Ангиома, появившаяся в головном мозге – доброкачественное новообразование, которое состоит из патологически измененных кровеносных или лимфатических протоков. Часто выглядит наподобие клубка сосудов. Патология в зависимости от диаметра и участка локализации может протекать бессимптомно или представлять серьезную угрозу для жизни пациента. Разрастаясь, опухоль сдавливает окружающие ткани, что вызывает нарушение мозговых функций.

Иногда становится причиной эпилепсии и нарастающего неврологического дефицита, возникающего на фоне кровоизлияния в полость черепа. Хронические геморрагии небольшого размера провоцируют осаждение соединений железа в близлежащих мозговых тканях. Гемосидерин играет важную роль в патогенезе эпилепсии, его аккумуляция в мозговом веществе приводит к возникновению эпилептических приступов.

Определение заболевания

Венозная ангиома – это такое новообразование, которое обычно не провоцирует выраженные нарушения функций головного мозга, что позволяет длительное время наблюдать за течением патологии без лечения. Нередко опухоль прогрессирует вследствие активного деления клеток сосудистого эндотелия.

В медицинской практике известны случаи, когда венозные ангиомы самостоятельно регрессировали без какой-либо терапии. Ангиоматоз – форма патологии, при которой выявляется много однотипных сосудистых новообразований разной локализации. Доля множественных новообразований составляет около 9% случаев.

Кровеносная система включает капилляры, артерии и вены. Физиологическая норма предполагает разделение артерии на мелкие артериолы, которые в свою очередь разветвляются на капилляры. В норме кровь поступает из артерий в капилляры и затем в венозное русло. При наличии ангиомы кровоток минует капилляры и сразу перенаправляется из артерий в вены. Ангиома мозга образуется, когда происходит разрастание соединительной ткани, формируются стромы, которые нарушают движение кровотока.

Встречаются новообразования, появившиеся как врожденная аномалия развития элементов кровеносной системы. Сосудистые сплетения препятствуют нормальному кровоснабжению мозга и сдавливают близлежащие ткани. Главная опасность ангиомы, появившейся в голове у взрослого человека – склонность к кровоизлияниям. Геморрагия влечет за собой различные нарушения в работе отделов мозга и всего организма.

Самые опасные из них: геморрагический инсульт, летаргия, кома. Инсульт отличается от инфаркта большей вероятностью обратимости патологических изменений, что позволяет частично восстанавливать утраченные функции, причем геморрагический инсульт протекает хуже, чем ишемический.

Виды патологии

Доброкачественные опухоли мозга часто отличаются медленным ростом и обычно не доставляют человеку ощутимого дискомфорта. С учетом строения ангиомы различают виды:

- Капиллярная. Опухоль образована паталогически измененными мелкими капиллярами.

- Венозная. Опухоль сформирована из расширенных вен и венул, не имеет питающих сосудов и капиллярной сети.

- Кавернозная. Состоит из аномальных сосудов и каверн – расширенных полостей, заполненных кровью, и трабекул – перегородок из соединительной ткани.

В зависимости от локализации новообразования различаются симптомы. Венозная ангиома, образовавшаяся в правой или левой лобной доле, проявляется болью в зоне лба, головокружением, судорожным синдромом, эпилептическими припадками, расстройством психо-эмоционального фона, апатией. Опухоль в этой части полушария провоцирует искажение самооценки, изменение личности, девиантное, неадекватное поведение.

Венозная ангиома, возникшая в правой или левой лобной доле – это такое новообразование, которое в случае роста часто сопровождается нарушением моторной функции, что негативно отражается на работоспособности и качестве жизни пациента. Венозная ангиома, сформировавшаяся в правой или левой теменной доле, проявляется аномальным изменением кожной чувствительности и нарушением двигательной координации. Опухоль в теменной доле может сопровождаться расстройством речевой функции.

Ангиома мозжечка сопровождается сбоями в работе опорно-двигательного аппарата и вегетативной системы – нарушением сердечного ритма, учащением дыхания, повышенным потоотделением. При выявленной венозной ангиоме, локализованной на участке левой гемисферы мозжечка, наблюдаются расстройства зрительной функции, гемипарезы, параличи в одной половине тела.

При венозной ангиоме, находящейся в области правой гемисферы мозжечка, происходят нарушения крупной и мелкой моторики, появляется тремор (дрожание) конечностей, замедляются движения, теряется согласованность в работе групп мышц. Речь пациента становится скандированной, четко размеренной.

Опухоль в правой или левой височной доле часто сопровождается галлюцинациями и зрительной дисфункцией (гемианопсия – двухсторонняя слепота в одной половине обзора, анизокория – разный диаметр зрачков, нистагм – непроизвольные колебательные движения зрачков). Новообразования затылочной локализации могут вызывать эпилептические припадки и расстройство зрительной функции – вспышки света, инородные предметы в поле обзора.

Причины возникновения

Причины возникновения точно не выяснены. Врожденная форма патологии встречается в 95% случаев. В 5% случаев опухоль образуется из-за механических повреждений мозговых тканей или вследствие патологического изменения структуры элементов венозной системы в результате воспалительных процессов. Факторы, которые с высокой вероятностью способствуют развитию патологии:

- Генетическая предрасположенность, хромосомные мутации.

- Перенесенные инфекционные заболевания мозга (энцефалит, менингит).

- Травма в зоне головы.

Одной из наиболее вероятных причин возникновения сосудистого новообразования в мозге ученые называют нарушение развития плода в эмбриональный период, что провоцирует тромбоз элементов венозной системы в определенном отделе мозга или приводит к задержке их формирования.

В обоих случаях с целью компенсации дефектов развития сохраняются мозговые венулы эмбрионального типа. Некоторые ученые считают, что приобретенная форма патологии может возникать как следствие тяжелых соматических заболеваний – цирроза печени, злокачественных опухолей с локализацией в других частях тела помимо головного мозга.

Симптоматика

Симптоматика часто обусловлена перегрузкой венозной системы. Нарушение оттока крови происходит из-за обструкции (закупорки) протока или сужения просвета в результате механического сжатия, к примеру, при гидроцефалии. Ангиома, образованная из сосудов венозной системы головного мозга, обычно проявляется симптомами:

- Боли, шум и тяжесть в зоне головы, головокружения.

- Приступы тошноты, часто заканчивающиеся рвотой.

- Эпилептические, судорожные припадки.

- Помрачнение и потеря сознания.

- Нарушение двигательной координации.

- Зрительная дисфункция.

- Ухудшение когнитивных способностей.

Ухудшение неврологического статуса могут спровоцировать факторы: стрессы, физическое и психическое переутомление, артериальная и церебральная гипертензия, прогрессирующие атеросклеротические поражения сосудистой стенки.

Диагностика

Сбор анамнеза и предварительный осмотр врачом-неврологом позволяет судить о необходимости дополнительного обследования. Инструментальное исследование проводится, если выражена соответствующая неврологическая симптоматика. Методы диагностики:

- Ангиография сосудов мозга, чаще с контрастированием.

- Рентгенография.

- УЗИ-исследование.

- КТ и МРТ.

Допплеровское сканирование позволяет определить скорость кровотока, индекс резистентности вен. Параллельно делают анализ физиологических жидкостей: крови, мочи. Результаты изучения материала показывают наличие воспалительных процессов в организме.

Методы лечения

Лечение венозной ангиомы выбирают в зависимости от участка локализации опухоли в тканях головного мозга, ее размеров, характера течения заболевания. В борьбе с патологией применяют разные способы, в том числе малоинвазивные операции.

Эффективный метод терапии – электрохирургия (электрокоагуляция), который предполагает использование электрической иглы. С ее помощью к патологически измененным структурам подается электрический ток, и они разрушаются. Другие методы лечения:

- Облучение рентгеновскими лучами.

- Радиохирургия с использованием установок Гамма-нож или Кибер-нож.

- Оперативное лечение лазером.

- Консервативная терапия.

Методы народной медицины могут облегчить состояние пациента и предотвратить осложнения, уменьшив факторы риска развития кровоизлияния. С этой целью применяют настои и отвары из лекарственных растений, которые нормализуют артериальное давление и укрепляют сосудистую стенку. Показаны лекарственные сборы на основе травы зверобоя, мать-и-мачехи, пижмы, чистотела, тысячелистника, подорожника, цветков календулы.

Медикаментозная терапия

Консервативная терапия проводится, когда явно выражена неврологическая симптоматика и по какой-либо причине невозможно оперативное вмешательство. Назначают препараты:

- Стероидные гормоны.

- Седативные (успокоительные).

- Ангиопротекторы.

- Обезболивающие.

- Противосудорожные.

Если опухоль не растет, симптомы не регулярны и мало выражены, показано наблюдение за течением заболевания. Для контроля роста новообразования каждые 6-12 месяцев проводится инструментальное обследование.

Хирургическое вмешательство

Хирургическое вмешательство выполняется разными способами, которые включают обычную операцию по иссечению новообразования или однократное воздействие на патологически измененные ткани прицельно направленным радиоактивным излучением высокой мощности (радиохирургия Гамма-нож, Кибер-нож). Другие методы:

- Склеротерапия. Введение в полость патологически измененных структур специальных составов, которые делают сосуды непроходимыми, исключая опухоль из общей системы мозгового кровотока.

- Эмболизация. Введение в сосудистую полость специальной спирали или препаратов, вызывающих закупорку просвета.

- Ангиопластика. Имплантация в сосудистую полость стентов и баллонов для восстановления нормального движения кровотока.

При выборе метода нейрохирург отдает предпочтение малоинвазивным формам вмешательства, которые обеспечивают наименьший травматизм окружающих тканей. Успешность оперативного лечения во многом зависит от локализации и размеров новообразования.

Прогноз

Прогноз при ангиоме, образовавшейся в головном мозге, условно благоприятный, зависит от локализации, размеров и характера течения патологии.

Ангиома – новообразование доброкачественного типа. Нередко протекает бессимптомно. В отдельных случаях провоцирует появление очагов кровоизлияния в тканях мозга с соответствующей неврологической симптоматикой. Опухоль опасна при значительных размерах, прогрессирующем росте и склонности к кровоточивости.

Просмотров: 1 032

Источник