Код по мкб 10 тромбоз сосудов верхней конечности

Связанные заболевания и их лечение

Описания заболеваний

Стандарты мед. помощи

Содержание

- Описание

- Причины

- Патогенез

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

Острый венозный тромбоз.

Острый венозный тромбоз бедренной вены

Острый венозный тромбоз бедренной вены

Описание

Острый венозный тромбоз – это формирование «кровяного сгустка», тромба, в глубокой венозной системе нижних, либо, что наблюдается значительно реже, верхних конечностей.

Причины

Причины заболевания точно не установлены. Рассматривается ряд факторов риска, как, например, прием молодыми женщинами оральных контрацептивов, объемные образования малого таза и забрюшинной клетчатки, длительный постельный режим, параплегия, послеродовой период, онкологические заболевания, тем не менее, конкретные причины в значительном числе случаев выделить сложно.

Патогенез

Процесс острого венозного тромбоза начинается при сочетании следующих трех факторов: повреждение сосудистой стенки, стаз крови, нарушение реологических свойств крови. Патогенез данного процесса заключается в остром возникновении препятствия венозному оттоку и перераспределению крови по коллатералям на фоне воспаления венозной стенки; после чего начинается процесс (период) реканализации тромбированных вен и восстановления патологического кровотока по ним, который (пеиод) заканчивается к шестому месяцу. Но, даже в реканализованных венах кровоток не приобретает нормальный характер поскольку просвет вены не достигает исходного диаметра, а деструкция клапанов после перенесенного тромбоза приводит к ретроградному току крови.

Симптомы

Клинически начало заболевания проявляется резким возникновением болевого синдрома, отеком конечности и синюшностью кожных покровов. Локализация симптомов зависит от высоты тромбоза и обширности поражения. Если процесс поражает нижнюю полую вену, то возникает двусторонний отек конечностей. Так, в случае проксимального вовлечения подвздошного сегмента отмечается односторонний отек всей конечности. Тромбоз бедренно-подколенной зоны сопровождается симптомами поражения ниже коленного сустава, как и окклюзия всех вен голени. Выраженность болевого синдрома и расстройств кровообращения в значительной мере определяется степенью вовлечения нескольких сегментов и состоянием коллатерального оттока. Для острых венозных тромбозов глубоких вен характерным признаком является болезненность мышц, а также болезненность тканей по ходу сосудисто-нервных пучков. Следует помнить о возможности тромбоза мышечных вен голени, при которых клиника заболевания идентична описанной, но в данном случае нарушения проходимости магистральных вен нет. Иногда встречаются изолированные тромбозы одной из магистральных (или их пары) вен голени. В этом случае заболевание проявляется лишь болями. Крайне редко при выраженном поражении магистральных вен и плохих путях коллатерального оттока при остром венозном тромбозе возникает венозная гангрена, в этом случае требуется ампутация конечности.

Диагностика

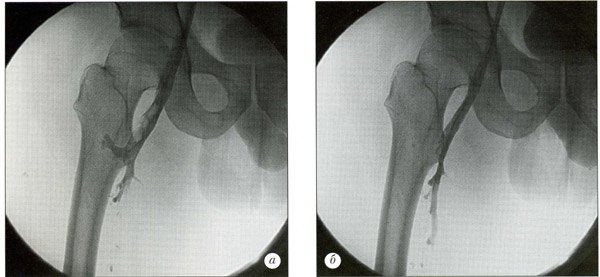

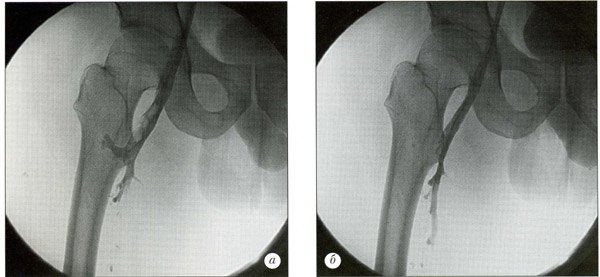

Диагностика острого венозного тромбоза в амбулаторных и в стационарных условиях базируется на оценке клинической симптоматики и результатах инструментальных методов обследования и должна осуществляться в кратчайшие сроки поскольку от быстроты определения самого факта тромбоза, его локализации, характера проксимальной части тромба зависит клинический прогноз. Во всех случаях острого венозного тромбоза обследование предпочтительно начинать с ультразвукового ангиосканирования и лишь тогда, когда визуализация затруднена (например, подвздошно-кавального сегмента) или в тех случаях, когда при наличии клиники илиофеморального флеботромбоза осуществить верификацию диагноза неинвазивно невозможно показано выполнение в экстренном порядке рентгеноконтрастного исследования. Скрининговым методом диагностики острого венозного тромбоза стал на сегодняшний день тест на Д-димер. Отрицательный его результат исключает венозный тромбоз с вероятностью 95-98% у пациентов с низким риском его возникновения.

Лечение

Цели лечения венозного тромбоза: остановить распространение тромбоза,предотвратить тромбоэмболию легочных артерий, не допустить прогрессирования отека и тем самым предотвратить возможную венозную гангрену и потерю конечности, восстановить проходимость вен (профилактика посттромбофлебитической болезни, предупредить рецидив тромбоза. Запомните: подозрение на тромбоз глубоких вен нижних конечностей, тем более установленный диагноз, являются показанием к экстренной госпитализации больного, при возможности в специализированный ангиохирургический стационар, в крайнем случае в общехирургическое отделение.

Основной задачей хирургического лечения является предотвращение легочной эмболии. С этой целью при выявлении эмболоопасного (флотирующего) тромба в зависимости от конкретной клинической ситуации выполняют прямую или катетерную тромбэктомию, чрескожную имплантацию кава-фильтров различной конструкции, перевязку магистральных вен или пликацию нижней полой вены. Во всех остальных случаях задачи лечения решаются с помощью консервативной терапии. Также консервативная терапия в обязательном порядке должна проводиться после любого из перечисленных хирургических вмешательств.

Антикоагулянтная терапия показана всем больным с клиническими и лабораторными признаками активного тромбообразования, что обычно соответствует первым трем неделям заболевания. Это наиболее действенное средство прекращения прогрессирования тромбоза с доказанным лечебным эффектом. Антикоагулянтная терапия предполагает последовательное применение прямых (нефракционированный или низкомолекулярные (дальтепарин, надропарин, эноксапарин и ) гепарины) и непрямых (антивитамины-K) антикоагулянтов (производные кумарина (варфарин, аценокумарол, этил бискумацетат и ) и индандиона (фенилин)). Антикоагулянтная тераия должна проводиться с обязательным учетом противопоказаний к данным препаратам.

Гемореалогически активные препараты (реополиглюкин, пентоксифиллин, тиклопедин, клопидогрель) и флебоактивные препараты (детралекс, троксерутины, эскузан, цикло-3-форт и ) используют с целью улучшения микроциркуляции, снижения вязкости крови и уменьшения адгезивного и агрегационного потенциала форменных элементов.

Противовоспалительные средства (НПВС) применяют в силу того, что имеется воспаление со стороны венозной стенки и перивазальных тканей, а также болевой синдромом, затрудняющий активизацию пациента. Кроме того, НПВС подавляют синтез тромбоксана А2, результатом чего является снижение агрегация тромбоцитов и умеренно выраженная гипокоагуляция. Предпочтительно использование производных арилалкановой кислоты (диклофенак и кетопрофен).

Терапия антибиотиками проводится у больных с воспалительными очагами, инфарктной пневмонией, «входными воротами» для инфекции (открытые переломы, операционная травма и ), гнойничковыми поражениями кожи, а также у пациентов с высоким риском септических осложнений (сахарный диабет, СПИД и ). Тромболитическая терапия, на которую возлагались большие надежды, в своем сегодняшнем виде их не оправдала.

Местное лечение включает локальную гипотермию в проекции сосудистых пучков, а также использование мазей, основным действующим началом которых являются гепарин и НПВС. Не следует применять согревающие спиртовые и мазевые компрессы, которые способны лишь усилить приток крови, поддерживать явления флебита и способствовать прогрессированию тромбоза.

Немедикаментозные методы лечения: соблюдение определенного двигательного режима и эластическая компрессия. Чем тщательнее больной соблюдает двигательный режим и режим компрессионной терапии в острой стадии заболевания и в период реабилитации и чем более длительное время она проводится, тем лучше результаты лечения венозного тромбоза, а также менее выраженны явления хронической венозной недостаточности в отдаленном посттромботическом периоде.

Основные медуслуги по стандартам лечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Клиники для лечения с лучшими ценами

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Источник

Рубрика МКБ-10: I74.4

МКБ-10 / I00-I99 КЛАСС IX Болезни системы кровообращения / I70-I79 Болезни артерий, артериол и капилляров / I74 Эмболия и тромбоз артерий

Определение и общие сведения[править]

Острая артериальная непроходимость (ОАН) – патологическое состояние, характеризующееся внезапным нарушением кровотока по магистральной артерии, которое проявляется острой ишемией кровоснабжаемого органа. В клинической практике речь чаще всего идет об острой непроходимости артерий конечностей.

В преобладающем большинстве наблюдений ОАН вызывает эмболия или тромбоз. Несмотря на причины и особенности клинического течения, ОАН сопровождается прекращением или значительным ухудшением артериального кровотока в конечности, что создает реальную угрозу ее жизнеспособности.

Эмболия – окклюзия артериального русла материальным субстратом, который попал в эту сосудистую зону с током крови. В подавляющем большинстве случаев в артериальном кровотоке оказывается тромб (тромбоэмболия), первично сформировавшийся в левых полостях сердца. Значительно реже источником тромбоэмболии служит тромбоз вышерасположенных отделов большого круга кровообращения, легочных вен, магистральных вен конечностей (парадоксальная тромбоэмболия). В незначительной доле наблюдений эмболию вызывают иные, нежели тромб, тела (фрагменты атеросклеротических бляшек, опухолей, сосудистых катетеров, стентов и т.д.).

Острый тромбоз – формирование тромба (как правило, обтурирующего) непосредственно в зоне окклюзии, на месте измененной в результате заболевания (атеросклероза, тромб-ангиита) или травмы сосудистой стенки, который вызывает существенное нарушение артериального кровотока.

Ишемия – совокупность нарушений в тканях органа, связанных с их гипоксией в результате недостаточного поступления кислорода, что обусловлено уменьшением притока крови. Если проходимость артериального сосудистого русла не будет своевременно восстановлена, ишемия может привести к некрозу участков мышечной ткани, частичной или тотальной гангрене конечности.

Этиология и патогенез[править]

Заболевания, приводящие к артериальной эмболии

В 90-96% случаев причиной эмболий артерий большого круга кровообращения становятся заболевания сердца: атеросклеротические кардиопатии, острый инфаркт миокарда и постинфарктная аневризма левого желудочка, пороки митрального и аортального клапанов, которые приводят к развитию внутрисердечного тромбоза. Независимо от основного заболевания мерцательную аритмию наблюдают у 60-80% пациентов с эмболиями, что позволяет говорить о ее значении в формировании и мобилизации сердечных тромбов, приводящих к эмболии.

Искусственные клапаны сердца – еще один источник эмболий, так как возможно образование тромба на фиксирующем кольце клапана. Источником эмболии могут быть миксома левого предсердия и вегетации на клапанах у больных септическим эндокардитом.

Аневризмы аорты и ее ветвей – источник эмболий в 34% случаев. Еще одним источником эмболий могут быть изъязвленные, проксимально расположенные атеросклеротические бляшки.

К редким причинам артериальной эмболии относятся пневмония и опухоли легких, вызывающие тромбоз легочных вен. Источником тромбоэмболии большого круга кровообращения может стать тромбоз магистральных вен нижних конечностей при врожденных дефектах сердечной перегородки (межпредсердной или межжелудочковой либо открытое овальное окно), при которых возникают так называемые парадоксальные эмболии.

Причины развития острого артериального тромбоза

Наиболее частая причина острых тромбозов – атеросклероз. Реже фоновыми заболеваниями бывают облитерирующий тромбангиит и неспецифический аортоартериит. Случаи ОАН, возникшие после травмы (тупой или проникающей), как правило, обусловлены формированием тромба дистальнее поврежденной (и завернувшейся) интимы.

Клинические проявления[править]

Клиническая картина ОАН проявляется синдромом острой ишемии конечности, который отличается полиморфизмом. Для него характерны следующие симптомы.

• Боль в пораженной конечности – в большинстве случаев первый признакОАН. Особенно ярко выражен болевой синдром при эмболиях.

• Чувство онемения, похолодания, парестезии – пато-гномоничные симптомыОАН.

• Изменение окраски кожных покровов – почти во всех случаях выявляют бледность кожного покрова пораженной конечности. Впоследствии присоединяется синюшный оттенок, который может превалировать. При тяжелой ишемии отмечают «мраморный» рисунок.

• Отсутствие пульсации артерий дистальнее окклюзии.Пальпаторное определение пульсации артерий конечности позволяет точно определить проксимальный уровень артериальной окклюзии без каких-либо дополнительных инструментальных методов исследования.

• Снижение температуры кожи – наиболее выражено в дистальных отделах конечности.

• Расстройство поверхностной и глубокой чувствительности – от легкого снижения до полной анестезии.

• Нарушения активных движений в конечности характерны для выраженной ишемии, проявляются в виде снижения мышечной силы (пареза) или отсутствия активных движений (паралича).

• Болезненность при пальпации ишемизированных мышц наблюдают в условиях тяжелой ишемии, это неблагоприятный прогностический признак.

• Субфасциальный отек голени – признак тяжелой ишемии. Характеризуется чрезвычайной плотностью, не распространяется выше коленного сустава. Отек может охватывать все мышцы голени, т. е. быть тотальным, или ограничиться передней либо задней группой мышц.

• Ишемическая мышечная контрактура свидетельствует о начинающихся некробиотических симптомах. Различают дистальную (частичную), при которой пассивные движения невозможны лишь в дистальных суставах конечности, и тотальную (полную) контрактуру.

Эмболия и тромбоз артерий конечностей неуточненных: Диагностика[править]

Инструментальная диагностика

Время обследования больного с ОАН крайне ограниченно, в связи с этим необходимо использовать наиболее информативные методики, позволяющие уточнить уровень, характер и распространенность окклюзии; установить состояние магистральных артерий, расположенных как проксимально, так и дистально по отношению к тромбу или эмболу.

УЗ-допплеровское исследование включает аускультатив-ный анализ кровотока и измерение регионарного систолического давления на разных уровнях. Градиент давления указывает на острую окклюзию и уровень ее расположения.

УЗДАС позволяет оценить состояние сосудистой стенки и просвета артерий, дистальных по отношению к окклюзии, наличие или отсутствие в них кровотока даже в тех случаях, когда при ангиографии визуализация их отсутствует.

Рентгеноконтрастная ангиография целесообразна для уточнения диагноза и выбора метода лечения у пациентов с исходной хронической артериальной недостаточностью, при подозрении на сочетанную или этажную эмболию. Показания для ее выполнения: несоответствие между уровнем отсутствия пульса и границей ишемии; трудности дифференциальной диагностики между эмболией, тромбозом и артериальным спазмом.

Поиск источника эмболии может потребовать использования ЭКГ, рентгенографии грудной клетки и шейного отдела позвоночника, ЭхоКГ, чреспищеводного УЗИ, КТ и МРТ.

Дифференциальный диагноз[править]

Для установления характера ОАН необходимо прежде всего провести дифференциальную диагностику между эмболией, острым тромбозом, артериальным спазмом, а также исключить острый илиофеморальный флеботромбоз. Труднее всего отличить от эмболии формы молниеносно протекающих венозных тромбозов, известных под названиями «голубая флегмазия», «псевдоэмболический флебит», которые сопровождаются резким артериальным спазмом. Острое расслоение аорты также может симулировать эмболию бифуркации аорты.

Эмболия и тромбоз артерий конечностей неуточненных: Лечение[править]

Цель лечения ОАН – восстановление кровообращения в конечности и сохранение ее жизнеспособности.

Медикаментозное лечение

Консервативную терапию применяют у пациентов с ОАН в качестве самостоятельного способа лечения либо в сочетании с оперативным вмешательством, для предоперационной подготовки и послеоперационного ведения. Как самостоятельный метод консервативную терапию назначают при абсолютных или относительных противопоказаниях к операции.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение пациентов с ОАН следует проводить только в специализированных отделениях сосудистой хирургии. Операции в большинстве случаев выполняют в экстренном порядке.

Абсолютные противопоказания к оперативному лечению – агональное состояние пациента или его крайне тяжелое общее состояние при I степени ишемии. Относительные противопоказания к оперативному лечению – тяжелые сопутствующие заболевания (острый инфаркт миокарда, инсульт, неоперабельные опухоли и т.д.) при легкой ишемии (I степени) и отсутствии ее прогрессирования.

При тотальной ишемической контрактуре конечности (ишемия ШБ степени) восстановительная операция противопоказана в связи с развитием некорриги-руемого синдрома включения. Экстренная первичная ампутация конечности выступает в качестве единственной возможной меры спасения жизни пациента.

Эмболэктомия может быть прямой и непрямой. Под прямой эмболэктомией подразумевают удаление эмбола через доступ, располагающийся непосредственно к зоне острой окклюзии.

Особенности оперативных вмешательств при острых тромбозах

Оперативные вмешательства при острых тромбозах принципиально отличаются от таковых при эмболиях, поскольку одновременно с тромбэктомией необходимы те или иные артериальные реконструкции. Спектр оперативных вмешательств включает разные виды эндартерэктомий (открытую, полуоткрытую, закрытую), шунтирование и протезирование.

Ампутация

В случае невозможности восстановления кровотока при ОАН и развитии гангрены выполняют ампутацию конечности. Кроме того, клинически достоверно установлено, что реваскуляризация конечности, находящейся в тотальной контрактуре (ШБ стадия ишемии), несовместима с жизнью из-за развития тяжелейшего постишемического синдрома.

Послеоперационный период

У больных с ОАН на разных этапах оказания лечебной помощи могут развиться следующие осложнения: артериальная гипотензия, остановка сердца, легочная недостаточность, острая почечная недостаточность. Особую настороженность необходимо проявлять по отношению к больным, оперированным с ишемией II-III степени. Пациентам, у которых до операции отмечали мышечную контрактуру (ША степень), следует катетеризировать мочевой пузырь и измерять почасовой диурез. Анурия или нарастающая олигурия в сочетании с гиперазотемией и темно-вишневой окраской мочи свидетельствуют о миоглобинурическом нефрозе, что может потребовать гемодиализа, а при сомнительной жизнеспособности конечности – немедленной ампутации.

Эндоваскулярные вмешательства

У больных с ОАН можно использовать эндоваскулярные процедуры самостоятельно или в сочетании с прямыми операциями на сосудистом русле. К наиболее перспективным направлениям данного вида лечения относятся лекарственный регионарный тромболизис. Если после тромболизиса обнаруживают стенотическое поражение артерий, целесообразно выполнение баллонной ангиопластики с последующим стентированием.

Чрескожные аспирационная и механическая тромбэктомии – альтернативные нехирургические методики. Комбинация этих методик с лекарственным тромболизисом может существенно ускорить растворение сгустка, что очень важно при выраженной острой ишемии, когда время восстановления кровотока играет ключевую роль.

Профилактика[править]

Профилактика ОАН заключается в предотвращении тромбоза при атеросклеротическом поражении аорты и магистральных артерий конечностей, чего достигают регулярным приемом больными дезагрегантных средств (малых доз ацетилсалициловой кислоты, клопидогрела) и своевременным хирургическим лечением ряда больных с прогрессирующей хронической ишемией конечностей. Предотвратить артериальную эмболию можно путем широкого использования современных терапевтических и хирургических способов лечения ИБС и острого инфаркта миокарда, оперативного лечения тяжелых клапанных пороков сердца и аневризм аорты, адекватного лечения нарушений сердечного ритма, проведением эффективной антикоагулянтной терапии больным с мерцательной аритмией и клапанными протезами сердца.

Прочее[править]

Дальнейшее ведение

В ближайшем послеоперационном периоде всем пациентам назначают гепарин натрия с последующим переходом на непрямые антикоагулянты, которые им рекомендуют принимать в течение 3-6 мес. Больным, перенесшим тромбоэмболии, требуется многолетняя или пожизненная антикоагулянтная терапия.

Прогноз

Осложнения включают 10-15% кровотечений, до 25% высоких ампутаций, до 20% случаев почечной недостаточности. Уровень летальности больных с ОАН колеблется от 15 до 20%.

Источники (ссылки)[править]

Сосудистая хирургия [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание / Под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434413.html

Дополнительная литература (рекомендуемая)[править]

Действующие вещества[править]

Источник