Коллагеноз с поражением сосудов

Коллагенозы – группа заболеваний, объединенных однотипными функционально-морфологическими изменениями со стороны соединительной ткани (главным образом, коллагенсодержащих волокон). Характерным проявлением коллагенозов является прогрессирующее течение, вовлечение в патологический процесс различных внутренних органов, сосудов, кожи, опорно-двигательной систем. Диагностика коллагенозов основана на полиорганности поражения, выявлении положительных лабораторных маркеров, данных биопсии соединительной ткани (кожи или синовиальных оболочек суставов). Чаще всего для лечения коллагенозов применяются кортикостероиды, иммунодепрессанты, НПВС, аминохинолиновые производные и др.

Общие сведения

Коллагенозы (коллагеновые болезни) – иммунопатологические процессы, характеризующиеся системной дезорганизацией соединительной ткани, полисистемным поражением, прогрессирующим течением и полиморфными клиническими проявлениями. В ревматологии к числу коллагенозов принято относить ревматоидный артрит, ревматизм, системную красную волчанку, системную склеродермию, узелковый периартериит, дерматомиозит, гранулематоз Вегенера и др. Эти заболевания объединены в единую группу на основании общего патоморфологического признака (фибриноидного изменения коллагена) и патогенетического механизма (нарушения иммунного гомеостаза).

Соединительная ткань формирует скелет, кожу, строму внутренних органов, кровеносные сосуды, заполняет промежутки между органами и составляет более половины массы человеческого тела. К основным функциям соединительной ткани в организме относятся защитная, трофическая, опорная, пластическая, структурная. Соединительная ткань представлена клеточными элементами (фибробластами, макрофагами, лимфоцитами) и межклеточным матриксом (основное вещество, коллагеновые, эластические, ретикулярные волокна). Таким образом, термин «коллагенозы» не в полной мере отражает происходящие в организме патологические изменения, поэтому в настоящее время данную группу принято называть «диффузными заболеваниями соединительной ткани».

Классификация коллагенозов

Различают врожденные (наследственные) и приобретенные коллагенозы. Врожденные соединительнотканные дисплазии представлены, в частности, мукополисахаридозами, синдромом Марфана, несовершенным остеогенезом, синдромом Элерса-Данлоса, эластической псевдоксантомой, синдромом Стиклера и др.

Приобретенные коллагенозы, в свою очередь, включают СКВ, склеродермию, узелковый периартериит, дерматомиозит, ревматоидный полиартрит, синдром Шегрена, ревматизм, системный васкулит, диффузный эозинофильный фасциит и др. Из них первые четыре нозологические единицы причисляют к большим коллагенозам, отличающимся истинно системным характером поражения и тяжестью прогноза; остальные – к малым коллагеновым болезням. Также принято выделять переходные и смешанные формы диффузных заболеваний соединительной ткани (синдром Шарпа).

Коллагеноз

Причины коллагенозов

Врожденные коллагенозы обусловлены наследственным (генетическим) нарушением структуры коллагена или обмена веществ. Менее изучена и понятна этиология приобретенных системной заболеваний соединительной ткани. Она рассматривается с точки зрения мультифакторной иммунопатологии, обусловленной взаимодействием генетических, инфекционных, эндокринных факторов и влияний внешней среды. Многочисленные исследования подтверждают связь между конкретными системными заболеваниями соединительной ткани и носительством определенных HLA-антигенов, главным образом, антигенов гистосовместимости II класса (HLA-D). Так, системная красная волчанка ассоциирована с носительством DR3-антигена, склеродермия – А1, В8, DR3 и DR5-антигенами, синдром Шегрена – с HLA-B8 и DR3. В семьях больных коллагенозами, чаще, чем в популяции в целом, системные заболевания регистрируются среди родственников первой степени родства.

В отношении инфекционных агентов, причастных к развитию коллагенозов, до сих пор ведутся научные исследования. Не исключается инфекционно-аллергический генез диффузных заболеваний соединительной ткани; рассматривается возможная роль внутриутробных инфекций, стафилококков, стрептококков, вирусов парагриппа, кори, краснухи, паротита, простого герпеса, цитомегаловируса, Эпштейна-Барр, Коксаки А и др.

Следует отметить связь коллагенозов с изменениями эндокринно-гормональной регуляции: с началом менструального цикла, абортами, беременностью или родами, климаксом. Внешнесредовые факторы, как правило, провоцируют обострение скрыто протекающей патологии либо выступают триггерами возникновения коллагенозов при наличии соответствующей генетической предрасположенности. Такими пусковыми механизмами могут являться стресс, травма, переохлаждение, инсоляция, вакцинация, прием лекарств и пр.

Патогенез и патоморфология коллагенозов

Патогенез коллагенозов можно представить в виде следующей общей схемы. На фоне бактериально-вирусной сенсибилизации организма формируются патогенные иммунные комплексы, которые оседают на базальной мембране сосудов, синовиальных и серозных оболочках и провоцируют развитие неспецифического аллергического воспаления. Эти процессы вызывают аутоаллергию и аутосенсибилизацию к собственным тканям, нарушение клеточного и гуморального факторов иммуногенеза, гиперпродукцию аутоантител к ядрам клеток, коллагену, эндотелию сосудов, мышцам.

Извращенные иммунные, сосудистые и воспалительные реакции при коллагенозах сопровождаются патологической дезорганизацией соединительной ткани. Патоморфологические изменения проходят 4 стадии: мукоидного набухания, фибриноидного некроза, клеточной пролиферации и склероза.

Коллагенозы сопровождаются различными патологоанатомическими изменениями, однако все заболевания объединяет диффузное вовлечение в патологический процесс соединительной ткани организма, которое может встречаться в различных сочетаниях. Так при узелковом периартериите преимущественно поражаются сосуды мышечного типа, что приводит к рубцеванию и запустеванию последних, поэтому в клиническом течении нередко отмечаются аневризмы сосудов, кровоизлияния, кровотечения, инфаркты. Для склеродермии типично развитие распространенного склероза (поражения кожи и подкожной клетчатки, пневмосклероза, кардиосклероза, нефросклероза). При дерматомиозите преобладает поражения кожи и мышц, а также расположенных в них артериол. Системная красная волчанка характеризуется полисиндромным течением с развитием дерматоза, полиартрита, синдрома Рейно, плеврита, нефрита, эндокардита, менингоэнцефалита, пневмонита, невритов, плекситов и пр.

Симптомы коллагенозов

Несмотря на многообразие клинико-морфологических форм коллагенозов, в их развитии прослеживаются общие черты. Все заболевания имеют длительное волнообразное течение с чередованием обострений и ремиссий, неуклонным прогрессированием патологических изменений. Характерна стойкая лихорадка неправильного типа с ознобами и профузными потами, признаки аллергии, необъяснимая нарастающая слабость. Общими для всех коллагенозов являются системный васкулит, мышечно-суставной синдром, включающий миалгии, артралгии, полиартриты, миозиты, синовиты. Часто отмечается поражение кожи и слизистых оболочек – эритематозная сыпь, петехии, подкожные узелки, афтозный стоматит и др.

Поражение сердца при коллагенозах может сопровождаться развитием миокардита, перикардита, миокардиодистрофии, кардиосклероза, артериальной гипертензии, ишемии, стенокардии. Со стороны органов дыхания отмечаются пневмониты, плевриты, инфаркт легкого, пневмосклероз. Почечный синдром включает в себя гематурию, протеинурию, амилоидоз почек, хроническую почечную недостаточность. Нарушения деятельности ЖКТ могут быть представлены диспепсией, желудочно-кишечными кровотечениями, приступами абдоминальных болей, симулирующими холецистит, аппендицит и др.

Полиморфизм клинической картины объясняется органоспецифичностью поражения при различных формах коллагенозов. Обострения диффузных заболеваний соединительной ткани обычно связаны с инфекциями, переохлаждением, гиперинсоляцией, травмами.

Диагностика коллагенозов

Основанием для предположения той или иной формы коллагеноза служит наличие классических клинико-лабораторных признаков. Типично появление в крови неспецифических маркеров воспаления: С-реактивного белка, повышение α2-глобулинов, фибриногена, серомукоида, СОЭ и др. Большое диагностическое значение имеет определение иммунологических маркеров, характерных для каждого заболевания: ЦИК, антинуклеарного и ревматоидного факторов, антител к одно- и двухспиральной ДНК, антистрептолизина-0, антител к ядерным антигенам, уровня комплемента и др. Нередко для постановки патоморфологического диагноза приходится прибегать к биопсии кожи, мышц, синовиальной оболочки суставов, почки.

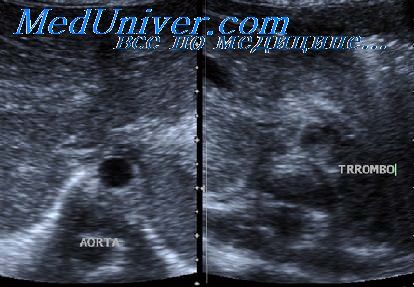

Определенную помощь в диагностике коллагенозов может оказать рентгенологическое исследование костей и суставов, при котором выявляются общие (остеопороз, сужение суставных щелей), а также частные рентгенологические признаки (узурация суставных поверхностей при ревматоидном артрите, асептические некрозы суставных поверхностей при СКВ, остеолизы дистальных фаланг при склеродермии и т. п.). Для выявления характера и степени поражения внутренних органов используются ультразвуковые методы диагностики (ЭхоКГ, УЗИ плевральной полости, УЗИ почек, УЗИ органов брюшной полости), МРТ, КТ. Дифференциальная диагностика различных форм коллагенозов проводится ревматологом; при необходимости пациента консультируют другие специалисты: кардиолог, пульмонолог, иммунолог, дерматолог и др.

Лечение и прогноз коллагенозов

Течение большинства коллагеновых болезней прогрессирующее и рецидивирующее, что требует поэтапного, длительного, нередко пожизненного лечения. Чаще всего для терапии различных форм коллагенозов используются следующие группы препаратов: стероидные (глюкокортикоиды) и нестероидные противовоспалительные средства, цитостатики, аминохинолиновые производные, препараты золота. Дозировка и длительность курсов определяется строго индивидуально с учетом типа заболевания, остроты и тяжести течения, возраста и индивидуальных особенностей больного.

В периоды обострений эффективно применение экстракорпоральных методов гемокоррекциии (плазмафереза, каскадной фильтрации плазмы, гемосорбции). Во время ремиссии коллагенозов может быть рекомендована физическая реабилитация: ЛФК, лекарственный электрофорез, ультразвук, ультрафонофорез, магнитотерапия, ДМВ-терапия, радоновые, углекислые, сероводородные лечебные ванны, санаторно-курортное лечение.

Для всех видов коллагенозов характерно хроническое прогрессирующее течение с многосистемным поражением. Назначение кортикостероидной или иммуносупрессивной терапии помогает уменьшить остроту клинических симптомов, привести к более или менее длительной ремиссии. Наиболее скоротечное развитие и тяжелое течение имеют так называемые большие коллагенозы. Гибель больных может наступить в результате почечной, сердечно-сосудистой, дыхательной недостаточности, присоединения интеркуррентной инфекции. Для профилактики обострений коллагенозов важно устранить очаги хронической инфекции, проходить диспансерное обследование, избегать избыточной инсоляции, переохлаждения и других провоцирующих факторов.

Источник

Коллагенозы церебральных сосудов. Очаговые синдромы поражения церебральных сосудовКоллагенозы — группа заболеваний, характеризующихся диффузным поражение соединительной ткани и сосудов. К коллагенозам относят ревматизм, системную красную волчанку (СКВ), системную склеродермию, дерматомиозит и другие. При всех коллагенозах в той или иной мере страдает ЦНС. Эти изменения могут приводить к нарушению ригидности сосудистой стенки и снижению реактивности сосудов головного мозга. Значима асимметрия скоростей кровотока при исследовании симметричных артерий (Елубаева В.И. и соавт, 1989). Высокая линейная скорость кровотока в мозговых артериях сочетается со значительным снижением индекса резистентности и спектрального расширения, регистрируется снижение реактивности периферических артерий на реактивную гиперемию (Федюнина Н.Г., Куликов В.П., 2002). Наблюдается нарушение сосудистой реактивности в периферических артериях, более выраженное у пациентов с поражением периферической нервной системы. При СКВ существенно нарушается ауторегуляция мозгового кровообращения (Куликов В.П., Федюнина Н.П, 2003). Бассейн средней мозговой артерии: Бассейн задней мозговой артерии:

– амнестическая афазия (больной забывает названия предметов), алексия (нарушение понимания письменной речи) при поражении смежных областей теменной, височной и затылочной долей доминантного полушария; Дисфункция эндотелия. Как уже отмечалось, наиболее ранним функциональным признаком атеросклеротического поражения артерий считается дисфункция эндотелия. Эндотелийзависимая дилатация менее 10% и вазоконстрикция, а также значительно большая по сравнению с эндотелийзависимой дилатацией реакция на прием нитроглицерина (разница > 20%) являются критериями дисфункции эндотелия. Можно предполагать, что наличие дисфункции эндотелия без обнаружения морфологических проявлений атеросклероза (например, атеросклеротических бляшек) соответствует самой ранней долипидной стадии развития атеросклероза. Однако многочисленные исследования, показавшие нарушение функционального состояния эндотелия практически при любой сосудистой патологии и на любой стадии, позволяют считать дисфункцию эндотелия низкоспецифичным критерием в отношении диагностики ранних стадий развития атеросклероза. – Также рекомендуем “Значение дисфункции эндотелия. Нарушение упруго-эластических свойств артерий” Оглавление темы “Допплерография церебрального кровотока”: |

Источник

Коллагенозы – что это такое

Коллагеноз – это иммунопатологический процесс, для которого характерна дезорганизация соединительной ткани. В ревматологии в группу коллагенозов включают:

- ревматизм;

- ревматоидный артрит;

- системную склеродермию;

- системную красную волчанку;

- дерматомиозит;

- узелковый периартериит;

- гранулематоз Вегенера и др.

Все эти заболевания имеют один патоморфологический признак – фибриноидное изменение коллагена. Также при их развитии наблюдается нарушение иммунного гомеостаза.

Классификация коллагенозов

Заболевания соединительной ткани – коллагенозы – бывают:

- Приобретенными. Представлены склеродермией, дерматомиозитом, ревматоидным полиартритом, узелковым периартериитом, ревматизмом, синдромом Шегрена, диффузным эозинофильным фасциитом, системным васкулитом.

- Врожденными (наследственными). К данной группе относятся мукополисахаридозы, эластическая псевдоксантома, синдромы Стиклера, Элерса-Данлоса и Марфана, несовершенный остеогенез.

Причины коллагеноза

Наследственные коллагенозы сосудов и соединительных тканей являются результатом врожденного нарушений структуры коллагена или обменных процессов. Этиология приобретенных форм патологии менее понятна ученым. Они рассматривают ее с позиции мультифакторной иммунопатологии, которая обусловлена одновременным воздействием на организм человека инфекционных, эндокринных и генетических факторов, воздействий внешней среды.

Согласно полученным научным данным имеется тесная связь между определенными заболеваниями соединительной ткани и носительством некоторых HLA-антигенов. Так, склеродермия ассоциирована с носительством А1, В8, DR3 и DR5-антигенов, красная волчанка – с DR3-антигеном, синдром Шегрена – с HLA-B8 и DR3.

Что касается инфекционных агентов, провоцирующих формирование коллагенозов, то по их поводу по сей день ведутся горячие споры. Медики не исключают, что к развитию патологии соединительной ткани могут приводить:

- инфекционные и аллергические заболевания;

- внутриутробные инфекции;

- вирусы парагриппа;

- корь, паротит, краснуха, цитомегаловирус, простой герпес;

- стрептококки, стафилококки;

- вирусы Коксаки и Эпштейн-Барр.

Симптомы коллагенозов

В развитии всех коллагенозов, несмотря на многообразие их клинико-морфологических форм, прослеживаются общие черты. Во-первых, все болезни из данной группы имеют волнообразное и длительное течение. Стадии обострений всегда сменяются периодом ремиссии. При этом патологические изменения неуклонно прогрессируют. У больных возникают:

- лихорадка (ознобы, профузные поты);

- симптомы аллергии (именно поэтому на фото коллагенозов изображают пациентов с дерматологической сыпью);

- мышечно-суставной синдром (миозиты, полиартриты, миалгии, синовиты);

- слабость;

- поражение слизистых оболочек (петехии, эритематозная сыпь, афтозный стоматит, подкожные узелки);

- признаки сердечных заболеваний (перикардит, миокардит, кардиосклероз, ишемия, артериальная гипертония, стенокардия).

Коллагеноз легких приводит к плевриту, пневмонии, пневмосклерозу. Почечный синдром при описываемом заболевании характеризуется амилоидозом почек, протеинурией, гематурией, хронической почечной недостаточностью. Также коллагенозы могут провоцировать нарушения работы органов желудочно-кишечного тракта, в результате чего возникают:

- внутренние кровотечения;

- диспепсия;

- приступы абдоминальных болей;

- аппендицит;

- холецистит и пр.

Ухудшение состояния больного и обострение симптоматики могут обуславливать инфекционные болезни, общее переохлаждение организма, полученные травмы, гиперинсоляция.

Если Вы обнаружили у себя схожие симптомы, незамедлительно обратитесь к врачу. Легче предупредить болезнь, чем бороться с последствиями.

Диагностика коллагенозов

Во время обследования пациента врач обращает внимание на классические клинико-лабораторные признаки коллагеноза – определение в анализе крови неспецифических маркеров воспаления (С-реактивный белок, высокий фибриноген, α2-глобулин, СОЭ, серомукоид и др.). Важное диагностическое значение имеет выявление иммунологических маркеров:

- антител к ядерным антигенам;

- ревматоидного и антинуклеарного факторов;

- уровня комплемента;

- антистрептолизина-О;

- антител к двух- и односпиральной ДНК.

Довольно часто для постановки верного диагноза врач прибегает к помощи биопсии почки, синовиальной оболочки суставов, кожи, мышечной ткани.

Из функциональных методов во время обследования могут использоваться:

- Рентген суставов и костей (обнаруживается сужение просветов суставных щелей, остеопороз). При системной красной волчанке диагностируется асептический некроз суставных поверхностей, при ревматоидном артрите – их узурация.

- УЗИ почек, органов брюшной полости, плевральной полости.

- Магнитно-резонансная томография (МРТ).

- Компьютерная томография (КТ).

- Эхокардиография (ЭхоКГ).

Дифференциальной диагностикой коллагенозов занимается врач – ревматолог. В некоторых ситуациях больного направляют на консультации к пульмонологу, кардиологу, дерматологу, иммунологу.

Лечение коллагенозов

Лечение коллагенозов всегда длительное (нередко пожизненное). Наиболее часто пациентам назначаются следующие лекарственные препараты:

- нестероидные противовоспалительные средства;

- глюкокортикоиды;

- цитостатики;

- препараты золота;

- производные аминохинолина.

Длительность приема лекарств и их дозы подбираются лечащим врачом в индивидуальном порядке с учетом выраженности симптомов заболевания, возраста и самочувствия пациента, наличия у него других проблем со здоровьем.

В периоды обострения коллагеноза больные могут использовать экстракорпоральные методы гемокоррекциии (гемосорбция, каскадная фильтрация плазмы, плазмаферез). Во время ремиссии показаны ЛФК и физиотерапевтические процедуры (ультразвук, электрофорез лекарств, ДМВ-терапия, магнитотерапия, углекислые, радоновые и сероводородные ванны). Ежегодно лицам с диагнозом коллагеноза рекомендуется проходить санаторно-курортное лечение.

Чем опасен коллагеноз, прогноз заболевания

Коллагеноз опасен тем, что в результате возникшей на его фоне дыхательной, почечной или сердечно-сосудистой недостаточности может наступить гибель больного. Также никогда нельзя исключить присоединение интеркуррентной (случайной) инфекции.

Профилактика коллагеноза

Профилактика коллагеноза предусматривает:

- своевременное устранение очагов инфекции;

- исключение избыточной инсоляции и общего переохлаждения организма;

- ежегодное прохождение диспансерного обследования.

Данная статья размещена исключительно в познавательных целях и не является научным материалом или профессиональным медицинским советом.

49 врачей лечащих коллагенозы

Ревматолог

Стаж

37

лет

г. Москва, Зубовский б-р, д. 35, стр. 1

8 (499) 519-37-05

В клинике

2340

61% пациентов

рекомендует врача

на основе

152

отзыва

Последняя запись к этому врачу была 2 часа назад

Ревматолог

Врач высшей категории

Кандидат медицинских наук

Стаж

30

лет

г. Москва, ул. Трёхгорный Вал, д. 12, стр. 2

8 (499) 116-78-79

В клинике

2250

79% пациентов

рекомендует врача

на основе

165

отзывов

За последний месяц опубликовано 9 отзывов

Ревматолог

Стаж

21

год

г. Москва, Цветной б-р, д. 30, корп. 2

8 (499) 519-37-05

В клинике

1980

74% пациентов

рекомендует врача

на основе

120

отзывов

Вчера к этому специалисту записалось 2 человека

Ревматолог

Врач высшей категории

Кандидат медицинских наук

Стаж

42

года

г. Москва, Северный б-р, д. 7Г, стр. 2

8 (499) 519-34-63

В клинике

1100

86% пациентов

рекомендует врача

на основе

29

отзывов

Последний отзыв был опубликован вчера

Ревматолог

Врач высшей категории

Кандидат медицинских наук

Стаж

34

года

г. Москва, Люберцы, м-н Городок Б, ул. 3-е Почтовое Отделение, д. 102

8 (499) 969-25-84

В клинике

1790

81% пациентов

рекомендует врача

на основе

126

отзывов

Последний отзыв был опубликован вчера

Ревматолог

Врач высшей категории

Стаж

37

лет

г. Москва, ул. Давыдковская, д. 5

8 (499) 519-36-13

В клинике

3200

87% пациентов

рекомендует врача

на основе

171

отзыв

За последний месяц опубликовано 4 отзыва

Ревматолог

Врач первой категории

Стаж

8

лет

г. Москва, пр-т Вернадского, д. 105, корп. 4

8 (495) 185-01-01

В клинике

1100

79% пациентов

рекомендует врача

на основе

29

отзывов

Последний отзыв был опубликован сегодня

Ревматолог

Стаж

21

год

г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 16

8 (499) 519-34-63

В клинике

2200

94% пациентов

рекомендует врача

на основе

18

отзывов

На прошлой неделе записался 21 человек

Ревматолог

Врач второй категории

Стаж

9

лет

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 44А

г. Москва, Осенний б-р, д. 4

г. Москва, Ярославское ш. д. 116 к.1, д. 116, корп. 1

г. Москва, Новочеркасский б-р, д. 55, корп. 2

8 (499) 519-34-79

В клинике

2500

82% пациентов

рекомендует врача

на основе

35

отзывов

Вчера к этому специалисту записалось 2 человека

Ревматолог

Стаж

8

лет

г. Москва, Школьная, д. 46

8 (499) 519-36-12

В клинике

2200

100% пациентов

рекомендует врача

на основе

3

отзыва

На прошлой неделе записалось 3 человека

1

2

3

4

5

Источник