Корневые волоски сосуды корня сосуды стебля

«В природе нет ничего бесполезного» – Мишель де Монтень

Только вдумайтесь в мощь проводящей ткани! Ведь ей приходится поднимать воду и растворенные в ней минеральные вещества от тончайших волосков корня до клеток листа. Самое высокое дерево на нашей планете, вечнозеленая секвойя по имени Гиперион, растет на севере Калифорнии и достигает (на 2017 год) – 117 метров в высоту. И вода по проводящим тканям преодолевает 117 метров высоты у этого растения, от корней к листьям! Она передвигается по структурам проводящих тканей против силы тяжести, и сегодня вы узнаете о секрете, который таит это уникальное явление.

Запомните, чтобы глубоко изучить любую науку, нужно восхищаться ей, уметь удивляться и проявлять любопытство в этой сфере. В ботанике это можно делать самыми разными путями: вы можете посетить ботанический сад, или, к примеру, приобрести микроскоп и рассматривать ткани и органы растений, самостоятельно приготавливая микропрепараты.

Это действительно важно, поэтому я останавливаюсь на этом. Сам я получаю и всегда призываю своих учеников получать искреннее удовольствие от погружения в науку. Надеюсь, что и вы разделите эту радость новых интересных знаний, я приложу к этому все усилия. Итак, начнем изучать проводящие ткани.

Проводящие ткани можно сравнить с кровеносной системой человека, которая пронизывает весь наш организм, доставляя питательные вещества к клеткам и удаляя продукты обмена веществ из них. Как уже было сказано, эти ткани служат для передвижения по организму растения растворенных питательных веществ. Имеется два направления тока: от корней к листьям (восходящий ток) и от листьев к корням (нисходящий ток).

Логическим путем можно угадать многие научные факты, даже не зная их. К примеру, чем представлен восходящий ток? Что поднимается от корней к листьям? Это конечно же вода и растворенные в ней минеральные вещества, они движутся по сосудам и трахеидам проводящей ткани – ксилемы (древесины). От листьев к корням спускаются органические вещества, образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях, они движутся по ситовидным трубкам проводящей ткани – флоэмы (луба).

Несмотря на то, что настоящие проводящие ткани впервые появились у папоротникообразных, но у мхов в наличии имеются водоносные клетки, благодаря которым они могут накапливать воду, которая в процентном соотношении может составить до 25% от их массы. По этой причине во время Первой мировой войны мох сфагнум использовали в качестве перевозочного материала. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами.

В состав и ксилемы, и флоэмы входят как живые, так и мертвые клетки. Однако отметим, что в ксилеме мертвые клетки преобладают.

Ксилема (древесина)

Обеспечивает восходящий ток (от корней к листьям) воды и растворенных в ней минеральных солей. В толще проводящей ткани находятся отнюдь не только те самые трахеиды и сосуды, ее пронизывают многочисленные механические волокна – древесинные, обеспечивающие каркасность и прочность. В ксилеме содержатся также запасающие структуры, представленные древесинной паренхимой, где накапливаются питательные вещества. Давайте разберемся из каких гистологических элементов состоит ксилема.

- Трахеиды

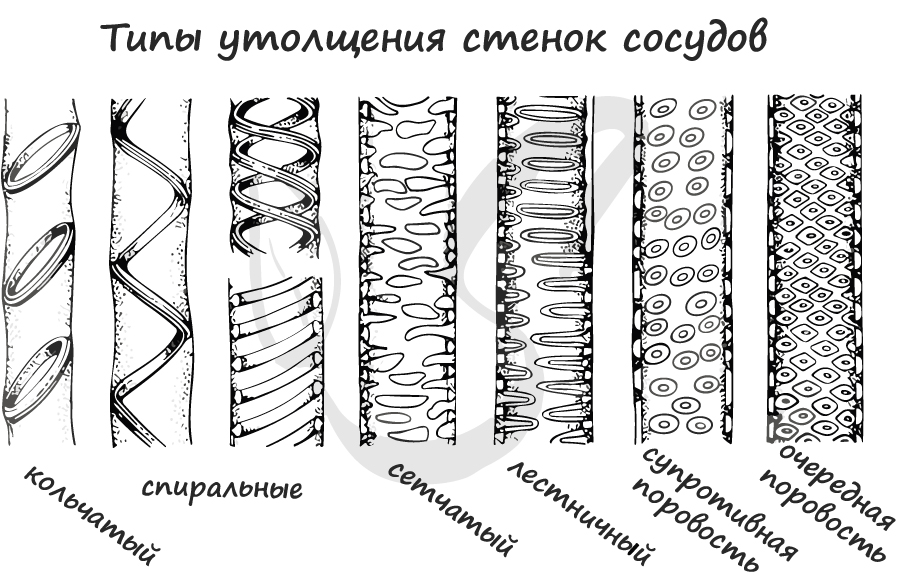

Эволюционно наиболее древние структуры. Представлены прозенхимными (вытянутые, с заостренными концами), мертвыми клетками. Через них осуществляется передвижение и фильтрация растворов из нижележащей трахеиды в вышележащую. Их одревесневшая утолщенная клеточная стенка имеет разнообразные формы: пористую, спиралевидную, кольчатую.

- Сосуды

Длинные трубки, представляющие собой слияние отдельных мертвых клеток “члеников” в единый “сосуд”. Ток жидкости идет из нижележащих отделов в вышележащие благодаря отверстиям (перфорациям) между клетками, составляющими сосуд. Так же, как и у трахеид, утолщения клеточных стенок у сосудов бывает самых разных форм.

Во время роста растения проводящие ткани также претерпевают морфологические изменения. Изначальная длина сосуда меняется, благодаря своему строению он растягивается и обеспечивает ток воды и минеральных солей.

- Древесинные волокна (либриформ)

Полагают, что эволюционно эти волокна берут начало от трахеид. Они не проводят воду, имеют более узкий просвет и отличаются хорошо выраженной клеточной стенкой, которая придает ксилеме механическую прочность.

- Паренхимные клетки (древесинная паренхима)

Эти клетки составляет обкладку вокруг сосуда, имеют одревесневшие оболочки с порами, которым соответствуют окаймленная пора со стороны сосуда. То есть сюда из сосуда могут поступать органические вещества и формировать запасы, которые в дальнейшем пригодятся растению.

Флоэма (луб)

Образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях продукты необходимо доставить в те части растения, где есть потребность в питательных веществах: конусы нарастания, подземные части, или “складировать” на будущее в семенах и плодах. Флоэма обеспечивает нисходящий ток органических веществ в растении, доставляя их по месту назначения. До 90% всех перемещаемых веществ по флоэме составляет углевод – дисахарид сахароза.

Эта ткань представлена ситовидными трубками, генез (от греч. genesis – происхождение) которых различается: первичная флоэма дифференцируется из прокамбия, вторичная флоэма – из камбия. Несмотря на различия генеза, клеточный состав описанных тканей идентичен.

Разберемся с компонентами, которые входят в состав флоэмы:

- Ситовидные элементы

Это живые клетки, обеспечивающие основной транспорт. Особо стоит выделить ситовидные трубки, образованные множеством безъядерных клеток – “члеников”, соединенных в единую цепь. Между “члениками” имеются поперечные перегородки с порами, благодаря которым содержимое из вышележащих клеток поступает в нижележащие. Эти перегородки похожи на сито – вот откуда берется название ситовидных трубок 🙂

Клетки-спутницы (сопровождающие клетки) также заслуживают нашего особого внимания. Они примыкают к боковым стенкам ситовидных трубок, из этих клеток через перфорации (поры) АТФ и нуклеиновые кислоты попадают в ситовидные трубки, создавая нисходящий ток. Таким образом, клетки-спутницы контролируют деятельность ситовидных трубок.

- Склеренхимные элементы (лубяные волокна)

Пронизывают флоэму, придавая ей опору. Часть клеток отмирает, что характерно для данной группы тканей.

- Паренхимные элементы (лубяная паренхима)

Обеспечивают радиальный транспорт веществ из проводящих тканей в рядом расположенные живые клетки других прилежащих тканей.

По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой (образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают. Отмершие ситовидные трубки постепенно сплющиваются давящими на них соседними живыми клетками.

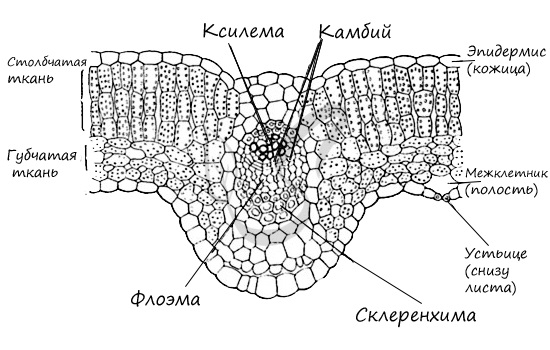

Ниже вы найдете продольный срез тканей растения, изучите его.

Жилка

Это сосудисто-волокнистый пучок, образованный ксилемой и флоэмой. Ксилема располагается сверху, флоэма – снизу. Над пучком и под ним располагаются уголковая или пластинчатая колленхима, прилежащая к эпидерме и выполняющая опорную функцию. Склеренхима может располагаться участками или вокруг этих жилок. Жилки развиваются из прокамбия, располагаются в центральном осевом цилиндре. Существует два вида жилок:

- Открытые

Ключевой момент: между ксилемой и флоэмой располагается прослойка камбия. Этот факт обуславливает возможность образования дополнительного объема ксилемы и флоэмы в будущем, для дальнейшего роста и увеличения в объеме пучка. Без камбия невозможно было бы утолщения органа. Такие пучки можно обнаружить во всех органах двудольных растений.

- Закрытые

Основное отличие в том, что между ксилемой и флоэмой отсутствует камбий. Невозможно образования новых элементов проводящих тканей, ксилемы и флоэмы. Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях однодольных растений.

Верхняя часть жилки представлена ксилемой, нижняя флоэмой. Вокруг пучка в виде кольца располагается механическая ткань – склеренхима. Над пучком и под ним механическая ткань – колленхима – выполняет опорную функцию.

Как вода поднимается от корней к листьям, против силы тяжести?

Запомните, что вода и растворенные в ней минеральные соли поступают в растение благодаря слаженной работе двух концевых двигателей: нагнетающего корневого и присасывающего листового.

- Корневое давление

Силу, поднимающую воду вверх по сосудам, называют корневым давлением. Величина его обычно составляет от 30 до 150 кПа. В основе этого явления лежит осмос: клетки корня выделяют минеральные и органические вещества в сосуды, что создает более высокое давление, чем в почвенном растворе, и последний начинает притягиваться в сосуды.

- Транспирация

Работа верхнего концевого двигателя заключается в транспирации – испарении воды с поверхности листа. Представим себе длинный сосуд с жидкостью от корневых волосков до клеток листа. Далее проведите следующий мысленный эксперимент: из верхнего конца трубки жидкость все время удаляется путем испарения, то есть место освобождается и это создает притягивающую силу для жидкости расположенной ниже, она поднимается наверх, на место испарившейся жидкости. Присасывающее действие транспирации передается корням в форме гидродинамического натяжения, которое связывает между собой работу обоих двигателей.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Корень – орган растения, благодаря которому оно закрепляется в почве.

Также он необходим для впитывания воды с растворенными в ней минеральными солями.

Многие корни служат для запасания питательных веществ.

Клетки корня отличаются от других клеток растений тем, что даже в поверхностном слое у них нет хлоропластов.

Внешняя сторона корня покрыта слизью. Благодаря этому облегчается контакт с почвой, частички которой прилипают к корню.

Также за счет слизи корню проще проталкиваться вглубь.

На кончике корня располагается корневой чехлик.

Его клетки постоянно нарастают, поскольку структуры чехлика отмирают в первую очередь.

Ведь он вынужден защищать остальные ткани от соприкосновения с почвой в процессе роста.

Сразу за зоной корневого чехлика начинается зона деления и растяжения корня.

За счет клеток этих участков корень постоянно растет в длину.

Выше расположена зона всасывания.

Поверхностные клетки здесь вытягиваются наружу, образуя корневые волоски.

Именно благодаря этим волоскам и происходит впитывание влаги с солями.

Центральная часть корня (осевой цилиндр) заполнена тканью, называющейся «ксилема».

Она осуществляет передачу питательных веществ от корня к стволу.

Проводящие пучки этой ткани расположены в виде звезды, между лучами которой находятся запасающие клетки.

Одревесневающие стенки сосудов ксилемы играют также поддерживающую роль.

Флоэма – ткань, которая проводит воду. Она находится ближе к корневым волоскам.

Когда у растения четко выражен центральный корень, а боковые более тонкие и слабые, то корневая система называется стержневой.

Если же все корни приблизительно одинаковые по толщине и напоминают мочалку, то такая корневая система носит название мочковатой.

Корни могут иметь самый разный вид в зависимости от дополнительных задач, которые они должны выполнять:

- Запасающие корни в виде корнеплодов и корневых клубней мы наблюдаем у редиса, моркови, топинамбура

- Корни-прицепки – у плюща и ванили. С их помощью растение прикрепляется к какой либо поверхности

Дыхательные корни образуются у растений, которые живут в болотистых местностях, например, у ломкой ивы или мангровых (вечнозелёные лиственные леса, произрастающие в приливно-отливной полосе морских побережий и устьев рек). С помощью дыхательных корней растение дышит

- Воздушные корни обеспечивают питание из воздуха у растений, которые живут на деревьях. К ним относятся орхидеи

- Корни-подпорки помогают деревьям с массивной кроной стоять вертикально. Они могут иметь вид столбиков, как у баньяна:

Также корни-подпорки могут быть в виде дощечек, как у вяза:

Побег – это стебель с листьями и почками, из которого собственно и растет дерево как в длину, так и в стороны.

В верхней части побега находится конус нарастания.

Он состоит из образовательной ткани.

В нижней части конуса нарастания у побега формируются бугорки, из которых развиваются листья.

По типу побеги могут быть

- генеративными – используются для размножения и в связи с этой функцией несут на себе цветы и плоды

- вегетативными – служат для поддержания жизни растения, его роста и движения соков; у этих побегов есть листья, что естественно для растений, но цветков и плодов нет

Посмотри на картинку ниже и определи где вегетативный, а где генеративный побег.

Развитый побег состоит из:

- узлов, к которым крепятся листья

- междоузлий – участков между узлами

Если междоузлия небольшие, то говорят, что побеги укороченные.

Если побег разделяется, то каждый из вновь образованных стеблей называют побегом второго ряда.

Следующее разветвление дает побеги третьего ряда и так далее.

Генеративные побеги располагаются обычно на концах ветвей, то есть вегетативных побегов.

Таким образом они получают больше солнечного света.

Запасающие питательные вещества побеги мы можем увидеть у кольраби.

Здесь расширено междоузлие.

У луковичных стебель стал почти плоским, и от него отходят мясистые листья – чешуи.

У картофеля есть подземные побеги – столоны, которые ошибочно принимают за корни.

Утолщения этих столонов и есть те самые клубни, которые мы едим.

Побеги кактусов служат для запасания воды и имеют вид мясистых листьев, шаров или столбов.

У некоторых растений пазушные побеги видоизменились в усики, их можно наблюдать у фасоли, винограда, тыквы, огурца и пр.

Наличие усиков помогает растениям с тонким стволом надежно фиксировать свое положение в пространстве, прикрепляясь к устойчивой поверхности.

Ты можешь подумать, что и у гороха усики – это видоизмененные побеги, ведь они очень похожи на виноградные и огуречные.

Но это не так! Усики гороха- это видоизмененные сложные листочки!

Стебель – это осевая часть побега, на которой располагаются листья и цветы.

Главная функция стебля – опорная.

По сосудам побега от корня к листьям и цветам поступает вода с минеральными солями.

В обратном направлении, то есть от листьев к корням, транспортируется кислород и органические вещества.

Стебли могут быть травянистыми и древесными.

Древесные стебли могут утолщаться на протяжение всей жизни.

Внутреннее строение стебля

Стебель должен служить надежной опорой и проводить питательные вещества.

Это его основные функции!

В то же время, он сам должен быть надежно защищен от повреждений, низкой и высокой температуры.

Для этого в процессе эволюции сформировались соответствующие ткани.

Ранее, в уроке про ткани растений мы изучали строение стебля, сейчас повторим!

Кожица

Молодые стебли имеют снаружи тонкий слой прозрачных клеток. Этот слой называется кожицей.

Он задерживает часть вредного ультрафиолета и препятствует проникновению вредных бактерий, вирусов и грибков.

В кожице есть также устьица, как и в листьях, но их количество намного меньше.

Кора

Под кожицей располагается кора.

Эта ткань у стеблей первого года жизни состоит из нескольких слоев клеток.

Самый наружный состоит из клеток с утолщенными оболочками.

Благодаря этим утолщениям стебель приобретает прочность.

Ниже у молодых побегов находится слой фотосинтезирующих клеток.

Они содержат хлоропласты.

Под ними лежит запасающий слой, клетки которого служат «кладовками» питательных веществ. Так устроена первичная, то есть молодая кора.

Пробковый слой

У более взрослых стеблей в коре образуется пробковый слой.

Он представлен мертвыми клетками, в которых находятся жироподобные вещества.

Такой слой у некоторых растений очень развит и его используют для изготовления пробковых изделий.

Из него делают коврики для мыши, отделочные материалы для стен, а раньше даже делали головные уборы.

В пробковой шляпе, обшитой тканью, не жарко даже в Африке.

У растений пробковый слой дополнительно защищает стебель от насекомых-древоточцев и промерзания проводящих тканей зимой.

Камбий

Между пробкой и осевым цилиндром, непосредственно под пробковым слоем, расположен камбий.

Его клетки активно делятся и образуют вторичные проводящие ткани.

Благодаря камбию каждый год в стволе нарастает новая проводящая ткань.

В теплое время года ее клетки крупнее, поэтому внешне ткани выглядят светлее.

В холодную пору клетки мельче, поэтому слой их тоньше и темнее.

Таким образом возникают годовые кольца, которые видно на спиле дерева.

Луб

Луб – клетки камбия, которые расположились после деления с внешней стороны от камбия, ближе к наружной стороне стебля, под пробкой.

В старину из луба плели лапти, лукошки и называли его «лыком».

Луб состоит из флоэмы – ткани, которая проводит питательные вещества от листьев к корням.

В состав флоэмы входят ситовидные трубки (по которым движется вода), опорные волокна и паренхима.

Паренхима – лучистая ткань, благодаря которой вода движется не только вниз, но и в стороны.

Часто пробку вместе с лубом и камбием называют корой дерева. Под ней расположен осевой цилиндр.

Центральный, он же осевой, цилиндр состоит древесины и сердцевины.

Научное название его – стела.

Древесина

Древесина- это ткань, которая так же, как и луб, состоит из проводящей ткани – ксилемы.

Именно благодаря ксилеме от корней к листьям поднимается вода и минеральные вещества, растворенные в ней.

Сосуды ксилемы состоят из мертвых клеток.

Сердцевина

Сердцевиной называют центральную часть стебля.

Она состоит из неплотного, то есть рыхлого слоя клеток.

Их главная функция – создавать запас питательных веществ.

У побега есть почка – это его зачаток.

Почки бывают:

- Верхушечные – расположены в верхней части побега. Из названия понятно, что они отвечают за рост растения в длину.

- Пазушные – находятся в пазухах листьев, у их основания, Из них образуются новые листья, цветы или молодые побеги. За счет пазушных почек растение растет в ширину

- Придаточные – располагаются не в пазухах, а непосредственно на стебле

Самые большие верхушечные почки, которые вы видите в обыденной жизни – кочаны капусты.

Почки в нашем климате пережидают холодное время года благодаря чешуйкам – наружным листикам, защищающим зародыш побега от морозов.

Некоторые почки не просыпаются весной, а служат своеобразным «запасом» будущих побегов на случай повреждения кроны.

Такие почки называют спящими!

Пройти тест

Источник