Кость как орган строение и роль надкостницы сосуды и нервы кости

Оглавление темы “Общая остеология.”:

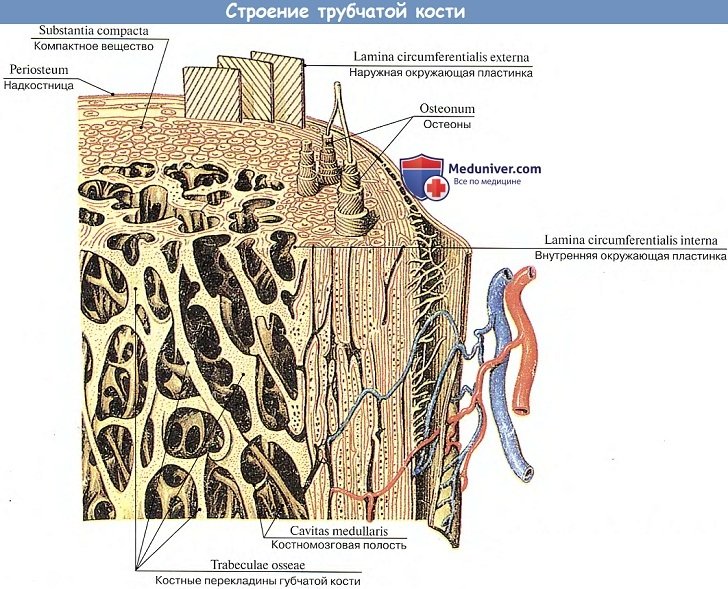

Кость как орган ( строение кости )Кость, os, ossis, как орган живого организма состоит из нескольких тканей, главнейшей из которых является костная. Химический состав кости и ее физические свойства.Костное вещество состоит из двоякого рода химических веществ: органических (1/3), главным образом оссеина, и неорганических (2/3), главным образом солей кальция, особенно фосфорнокислой извести (более половины – 51,04 %). Если кость подвергнуть действию раствора кислот (соляной, азотной и др.), то соли извести растворяются (decalcinatio), а органическое вещество остается и сохраняет форму кости, будучи, однако, мягким и эластичным. Если же кость подвергнуть обжиганию, то органическое вещество сгорает, а неорганическое остается, также сохраняя форму кости и ее твердость, но будучи при этом весьма хрупким. Следовательно, эластичность кости зависит от оссеина, а твердость ее – от минеральных солей. Сочетание неорганических и органических веществ в живой кости и придает ей необычайные крепость и упругость. В этом убеждают и возрастные изменения кости. У маленьких детей, у которых оссеина сравнительно больше, кости отличаются большой гибкостью и потому редко ломаются. Наоборот, в старости, когда соотношение органических и неорганических веществ изменяется в пользу последних, кости становятся менее эластичными и более хрупкими, вследствие чего переломы костей чаще всего наблюдаются у стариков. Строение костиСтруктурной единицей кости, видимой в лупу или при малом увеличении микроскопа, является остеон, т. е. система костных пластинок, концентрически расположенных вокруг центрального канала, содержащего сосуды и нервы. Остеоны не прилегают друг к другу вплотную, а промежутки между ними заполнены интерстициальными костными пластинками. Остеоны располагаются не беспорядочно, а соответственно функциональной нагрузке на кость: в трубчатых костях параллельно длиннику кости, в губчатых – перпендикулярно вертикальной оси, в плоских костях черепа – параллельно поверхности кости и радиально.

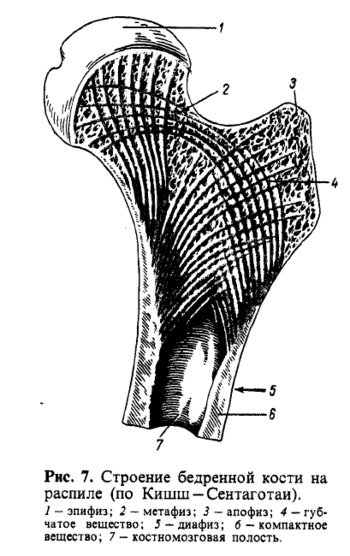

Вместе с интерстициальными пластинками остеоны образуют основной средний слой костного вещества, покрытый изнутри (со стороны эндоста) внутренним слоем костных пластинок, а снаружи (со стороны периоста) – наружным слоем окружающих пластинок. Последний пронизан кровеносными сосудами, идущими из надкостницы в костное вещество в особых прободающих каналах. Начало этих каналов видно на мацерирован-ной кости в виде многочисленных питательных отверстий (foramina nutricia). Проходящие в каналах кровеносные сосуды обеспечивают обмен веществ в кости. Из остеонов состоят более крупные элементы кости, видимые уже невооруженным глазом на распиле или на рентгенограмме, – перекладины костного вещества, или трабекулы. Из этих трабекул складывается двоякого рода костное вещество: если трабекулы лежат плотно, то получается плотное компактное вещество, substantia compacta. Если трабекулы лежат рыхло, образуя между собою костные ячейки наподобие губки, то получается губчатое, трабекулярное вещество, substantia spongiosa, trabecularis (spongia, греч. – губка). Распределение компактного и губчатого вещества зависит от функциональных условий кости. Компактное вещество находится в тех костях и в тех частях их, которые выполняют преимущественно функцию опоры (стойки) и движения (рычаги), например в диафизах трубчатых костей. В местах, где при большом объеме требуется сохранить легкость и вместе с тем прочность, образуется губчатое вещество, например в эпифизах трубчатых костей. Перекладины губчатого вещества располагаются не беспорядочно, а закономерно, также соответственно функциональным условиям, в которых находится данная кость или ее часть. Поскольку кости испытывают двойное действие – давление и тягу мышц, постольку костные перекладины располагаются по линиям сил сжатия и растяжения. Соответственно разному направлению этих сил различные кости или даже части их имеют разное строение. В покровных костях свода черепа, выполняющих преимущественно функцию защиты, губчатое вещество имеет особый характер, отличающий его от остальных костей, несущих все 3 функции скелета. Это губчатое вещество называется диплоэ, diploe (двойной), так как оно состоит из неправильной формы костных ячеек, расположенных между двумя костными пластинками – наружной, lamina externa, и внутренней, lamina interna. Последнюю называют также стекловидной, lamina vftrea, так как она ломается при повреждениях черепа легче, чем наружная. Костные ячейки содержат костный мозг – орган кроветворения и биологической защиты организма. Он участвует также в питании, развитии и росте кости. В трубчатых костях костный мозг находится также в канале этих костей, называемом поэтому костномозговой полостью, cavitas medullaris. Таким образом, все внутренние пространства кости заполняются костным мозгом, составляющим неотъемлемую часть кости как органа.

Костный мозг бывает двух родов: красный и желтый. Красный костный мозг, medulla ossium rubra (детали строения см. в курсе гистологии), имеет вид нежной красной массы, состоящей из ретикулярной ткани, в петлях которой находятся клеточные элементы, имеющие непосредственное отношение к кроветворению (стволовые клетки) и костеобразованию (костесозидатели – остеобласты и костеразруши-тели – остеокласты). Он пронизан нервами и кровеносными сосудами, питающими, кроме костного мозга, внутренние слои кости. Кровеносные сосуды и кровяные элементы и придают костному мозгу красный цвет. Желтый костный мозг, medulla ossium flava, обязан своим цветом жировым клеткам, из которых он главным образом и состоит. В периоде развития и роста организма, когда требуются большая кроветворная и костеобразующая функции, преобладает красный костный мозг (у плодов и новорожденных имеется только красный мозг). По мере роста ребенка красный мозг постепенно замещается желтым, который у взрослых полностью заполняет костномозговую полость трубчатых костей. Снаружи кость, за исключением суставных поверхностей, покрыта надкостницей, periosteum (периост). Надкостница – это тонкая, крепкая соединительнотканная пленка бледно-розового цвета, окружающая кость снаружи и прикрепленная к ней с помощью соединительнотканных пучков – прободающих волокон, проникающих в кость через особые канальцы. Она состоит из двух слоев: наружного волокнистого (фиброзного) и внутреннего костеобразующего (остеогенного, или камбиального). Она богата нервами и сосудами, благодаря чему участвует в питании и росте кости в толщину. Питание осуществляется за счет кровеносных сосудов, проникающих в большом числе из надкостницы в наружное компактное вещество кости через многочисленные питательные отверстия (foramina nutricia), а рост кости осуществляется за счет остеобластов, расположенных во внутреннем, прилегающем к кости слое (камбиальном). Суставные поверхности кости, свободные от надкостницы, покрывает суставной хрящ, cartilage articularis. Таким образом, в понятие кости как органа входят костная ткань, образующая главную массу кости, а также костный мозг, надкостница, суставной хрящ и многочисленные нервы и сосуды. Видео урок: Кость как орган. Развитие и рост костей. Классификация костей по М.Г. ПривесуДругие видео уроки по данной теме находятся: Здесь Также рекомендуем “Развитие кости” При разрыве связок важно вовремя обратиться к специалисту. |

Источник

Кость (os) — это орган, являющийся компонентом системы органов опоры и движения, имеющий типичную форму и строение, характерную архитектонику сосудов и нервов, построенный преимущественно из костной ткани, покрытый снаружи надкостницей (periosteum) и содержащий внутри костный мозг (medulla osseum).

Каждая кость имеет определенную форму, величину и положение в теле человека. На формообразование костей существенное влияние оказывают условия, в которых кости развиваются, и функциональные нагрузки, которые кости испытывают в процессе жизнедеятельности организма. Каждой кости свойственно определенное число источников кровоснабжения (артерий), наличие определенных мест их локализации и характерная внутриорганная архитектоника сосудов. Указанные особенности распространяются и на нервы, иннервирующие данную кость.

В состав каждой кости входят несколько тканей, находящихся в определенных соотношениях, но, безусловно, основной является пластинчатая костная ткань. Рассмотрим ее строение на примере диафиза длинной трубчатой кости.

Основную часть диафиза трубчатой кости, расположенную между наружными и внутренними окружающими пластинками, составляют остеоны и вставочные пластинки (остаточные остеоны). Остеон, или гаверсова система, является структурно-функциональной единицей кости. Остеоны можно рассмотреть на шлифах или гистологических препаратах (рис. 1.1).

Остеон представлен концентрически расположенными костными пластинками (гаверсовыми), которые в виде цилиндров разного диаметра, вложенных друг в друга, окружают гаверсов канал. В последнем проходят кровеносные сосуды и нервы. Остеоны большей частью располагаются параллельно длиннику кости, многократно анастомозируя между собой. Количество остеонов индивидуально для каждой кости, у бедренной кости оно составляет 1,8 на 1 мм[*]. При этом на долю гаверсова канала приходится 0,2—0,3 мм2. Между остеонами располагаются вставочные, или промежуточные, пластинки, которые идут во всех направлениях. Вставочные пластинки представляют собой оставшиеся части подвергшихся разрушению старых остеонов. В костях постоянно происходят процессы новообразования и разрушения остеонов.

Снаружи кость окружают несколько слоев генеральных, или общих, пластинок, которые располагаются непосредственно под надкостницей (периостом). Через них проходят прободающие каналы (фолькмановские), которые содержат кровеносные сосуды того же названия. На границе с костномозговой полостью в трубчатых костях находится слой внутренних окружающих пластинок. Они пронизаны многочисленными каналами, расширяющимися в ячейки. Костномозговая полость выстлана эндостом, который представляет собой тонкий соединительнотканный слой, включающий уплощенные неактивные остеогенные клетки.

Снаружи кость окружают несколько слоев генеральных, или общих, пластинок, которые располагаются непосредственно под надкостницей (периостом). Через них проходят прободающие каналы (фолькмановские), которые содержат кровеносные сосуды того же названия. На границе с костномозговой полостью в трубчатых костях находится слой внутренних окружающих пластинок. Они пронизаны многочисленными каналами, расширяющимися в ячейки. Костномозговая полость выстлана эндостом, который представляет собой тонкий соединительнотканный слой, включающий уплощенные неактивные остеогенные клетки.

В костных пластинках, имеющих форму цилиндров, оссеиновые фибриллы плотно и параллельно прилежат друг к другу. Между концентрически лежащими костными пластинками остеонов находятся остеоциты. Отростки костных клеток, распространяясь по канальцам, проходят в направлении к отросткам соседних остеоцитов, вступают в межклеточные соединения, формируя пространственно ориентированную лакунарно-канальцевую систему, участвующую в метаболических процессах.

В составе остеона насчитывается до 20 и более концентрических костных пластинок. В канале остеона проходят 1-2 сосуда микроциркуляторного русла, безмиелиновые нервные волокна, лимфатические капилляры, сопровождаемые прослойками рыхлой соединительной ткани, содержащей остеогенные элементы, в том числе периваскулярные клетки и остеобласты. Каналы остеонов соединены между собой, с периостом и костномозговой полостью за счет прободающих каналов, что способствует анастомозированию сосудов кости в целом.

Снаружи кость покрыта надкостницей, образованной волокнистой соединительной тканью. В ней различают наружный (волокнистый) слой и внутренний (клеточный). В последнем локализуются камбиальные клетки-предшественники (преостеобласты). Основные функции периоста — защитная, трофическая (за счет проходящих здесь кровеносных сосудов) и участие в регенерации (благодаря наличию камбиальных клеток).

Надкостница покрывает кость снаружи (рис. 1.2), за исключением тех мест, где располагается суставной хрящ и прикрепляются сухожилия мышц или связки (на суставных поверхностях, буграх и бугристостях). Надкостница отграничивает кость от окружающих тканей. Она представляет собой тонкую прочную пленку, состоящую из плотной соединительной ткани, в которой располагаются кровеносные и лимфатические сосуды и нервы. Последние из надкостницы проникают в вещество кости.

Надкостница играет большую роль в развитии (росте в толщину) и питании кости. Ее внутренний остеогенный слой является местом образования костной ткани. Надкостница богато иннервирована, поэтому отличается высокой чувствительностью. Кость, лишенная надкостницы, становится нежизнеспособной, омертвевает. При оперативных вмешательствах на костях по поводу переломов надкостницу необходимо сохранять.

Практически у всех костей (за исключением большинства

Практически у всех костей (за исключением большинства

- костей черепа) имеются суставные поверхности для сочленения с другими костями. Суставные поверхности покрыты не надкостницей, а суставным хрящом (cartilago articularis). Суставной хрящ по своему строению чаще является гиалиновым и реже — фиброзным.

Внутри большинства костей в ячейках между пластинками

- губчатого вещества или в костномозговой полости (cavitas те- dullaris) находится костный мозг. Он бывает красный и желтый. У плодов и новорожденных в костях содержится только красный (кроветворный) костный мозг. Он представляет собой

Рис. 1.2. Внешнее строение плечевой кости: j 1 — проксимальный (верхний) эпифиз; 2 – диафиз (тело); 3 – дистальный

(нижний) эпифиз; 4 — надкостница

Рис. 1.3. Скелет человека (вид спереди):

1 череп; 2 — грудина; 3 ключица: 4 — ребра; 5 – плечевая кость; 6 – локтевая кость; 7 лучевая кость; 8 кости кисти; 9 тазовая кость; 10 бедренная кость; 11 надколенник; 12 малоберцовая кость; 13 — большеберцовая кость; 14 кости стопы

1 череп; 2 — грудина; 3 ключица: 4 — ребра; 5 – плечевая кость; 6 – локтевая кость; 7 лучевая кость; 8 кости кисти; 9 тазовая кость; 10 бедренная кость; 11 надколенник; 12 малоберцовая кость; 13 — большеберцовая кость; 14 кости стопы

однородную массу красного цвета, богатую кровеносными сосудами, форменными элементами крови и ретикулярной тканью. В красном костном мозге содержатся также костные клетки, остеоциты. Общее количество красного костного мозга составляет около 1500 см[†].

У взрослого человека костный мозг частично заменяется желтым, который в основном представлен жировыми клетками. Замене подлежит только костный мозг, расположенный в пределах костномозговой полости. Следует отметить, что изнутри костномозговая полость выстлана специальной оболочкой, получившей название эндоста (endosteum).

Учение о костях носит название остеология. Точное число костей указать нельзя, так как их количество изменяется с возрастом. В течение жизни образуется более 800 отдельных костных элементов, из них 270 появляются во внутриутробном периоде, остальные — после рождения. При этом большая часть отдельных костных элементов в детском и юношеском возрастах срастается между собой. Скелет у взрослого человека содержит только 206 костей (рис. 1.3, 1.4). Кроме постоянных костей, в зрелом возрасте могут быть непостоянные (се- самовидные) кости, появление которых обусловлено индивидуальными особенностями строения и функций организма.

Кости вместе с их соединениями в организме человека составляют скелет. Под скелетом понимается комплекс плотных анатомических образований, выполняющих в жизнедеятельности организма преимущественно механические функции. Можно выделить твердый скелет, представленный костями, и мягкий скелет, представленный связками, мембранами и хрящевыми соединениями.

Кости вместе с их соединениями в организме человека составляют скелет. Под скелетом понимается комплекс плотных анатомических образований, выполняющих в жизнедеятельности организма преимущественно механические функции. Можно выделить твердый скелет, представленный костями, и мягкий скелет, представленный связками, мембранами и хрящевыми соединениями.

Отдельные кости и скелет человека в целом выполняют в организме различные функции. Кости туловища и нижних конечностей выполняют опорную функцию для мягких тканей (мышц, связок, фасций, внутренних органов). Большинство костей являются рычагами. К ним прикрепляются мышцы, которые

обеспечивают локомоторную функцию (перемещение тела в пространстве). Обе названные функции позволяют назвать скелет пассивной частью опорно-двигательного аппарата.

Скелет человека является антигравитационной конструкцией, которая противодействует силе земного притяжения. Под воздействием последней тело человека прижимается к земле, скелет при этом препятствует изменению формы тела.

Кости черепа, туловища и тазовые кости выполняют функцию защиты от возможных повреждений для жизненно важных органов, крупных сосудов и нервных стволов. Так, череп является вместилищем для головного мозга, органа зрения, органа слуха и равновесия. В позвоночном канале располагается спинной мозг. Грудная клетка защищает сердце, легкие, крупные сосуды и нервные стволы. Тазовые кости предохраняют от повреждений прямую кишку, мочевой пузырь и внутренние половые органы.

Большинство костей содержит внутри красный костный мозг, который является органом кроветворения, а также органом иммунной системы организма. Кости при этом защищают красный костный мозг от повреждения, создают благоприятные условия для его трофики и созревания форменных элементов крови.

Кости принимают участие в минеральном обмене. В них депонируются многочисленные химические элементы, преимущественно соли кальция, фосфора. Так, при введении в организм радиоактивного кальция уже через сутки более половины этого вещества накапливается в костях.

Источник

КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Каждая кость (лат. Оs – кость) является самостоятельным органом. Она имеет определенную форму, величину, строение. Кость как орган у взрослого животного состоит из тесно связанных друг с другом следующих компонентов:

1) Надкостница – periosteum, располагается на поверхности кости и состоит из двух слоев. Наружный (фиброзный) слой построен из плотной соединительной ткани и выполняет защитную функцию, укрепляет кость и увеличивает ее упругие свойства. Внутренний (oстеогенный) слой надкостницы построен из рыхлой соединительной ткани, в которой имеются нервы, сосуды и значительное количество остеобластов (остеообразующих клеток). За счет этого слоя происходит развитие, рост в толщину и регенерация костей после повреждения. Надкостница прочно срастается с костью при помощи соединительно-тканных прободающих (шарпеевских) волокон, проникающих в глубь кости. Таким образом, надкостница выполняет защитную, трофическую и остеообразующую функции.

Кость без надкостницы, как дерево без коры, существовать не может. Надкостница же, с аккуратно извлеченной из нее костью, может вновь образовывать кость за счет неповрежденных клеток своего внутреннего слоя.

2) Компактное (плотное) вещество кости – substantia compacta -располагается за надкостницей и построено из пластинчатой костной ткани, которая формирует костные перекладины (балки). Отличительной особенностью компактного вещества является плотное расположение костных перекладин. Прочность компакты обеспечивается слоистым строением и каналами, внутри которых располагаются сосуды, несущие кровь. По прочности компактное вещество приравнивается к чугуну или граниту.

3) Губчатое вещество кости – substantia spongiosa – располагается под компактным веществом внутри кости и построено так же из пластинчатой костной ткани. Отличительной особенностью губчатого вещества является то, что костные перекладины располагаются рыхло и образуют ячейки, поэтому губчатое вещество действительно напоминает по строению губку. По сравнению с компактным оно обладает гораздо больше выраженными деформационными свойствами и формируется именно в тех местах, где на кость действуют силы сжатия и растяжения. Направление костных балок губчатого вещества соответствует основным линиям напряжения. Упругие деформации в губчатом веществе выражены значительно сильнее (4-6 раз). Распределение компактного и губчатого веществ зависит от функциональных условий кости. Компактное вещество находится в тех костях и в тех частях их, которые выполняют функции опоры и движения (например, в диафизах трубчатых костей). В места, где при большом объеме требуется сохранить легкость и вместе с тем прочность, образуется губчатое вещество (например, в эпифизах трубчатых костей).

4) Внутри кости располагается костномозговая полость – cavum medullae, стенки которой изнутри, так же как и поверхность костных балок покрыта тонкой волокнистой соединительно-тканной оболочкой эндоостом -endoosteum. Как и периост, эндоост в своем составе имеет остеобласты, за счет которых кость растет изнутри и восстанавливается при переломах.

5) В ячейках губчатого вещества и костномозговой полости находится красный костный мозг – medulla ossium rubra, в котором протекают процессы кроветворения. У плодов и новорожденных все кости кроветворят, но с возрастом, постепенно, происходит замещение миелоидной (кроветворной) ткани на жировую и красный косный мозг превращается в желтый – medulla ossium flava – и теряет функцию кроветворения (у домашних животных этот процесс начинается со второго месяца после рождения). Соотношение между красным и желтым костным мозгом у месячных телят составляет 9:1, а у взрослых – 1:1. Дольше всего сохраняется красный костный мозг в губчатом веществе позвонков и грудной кости.

6) Суставной хрящ – cartilago articularis – покрывает суставные поверхности кости и построен из гиалиновой хрящевой ткани. Толщина хряща очень сильно варьирует. Как правило, в проксимальном отделе кости он тоньше, чем в дистальном. Суставной хрящ не имеет надхрящницы и никогда не подвергается окостенению. При большой статической нагрузке он истончается.

Таким образом, в кости взрослого животного послойно выделяют:

1) надкостницу, 2) компактное вещество, 3) губчатое вещество, 4)костномозговую полость с эндоостом, 5) костный мозг, 6) суставной хрящ.

У растущей кости, кроме указанных выше 6-ти компонентов имеются еще и другие, формирующие зоны роста кости. В такой кости есть еще метафизарный хрящ, отделяющий тело кости (диафиз) от ее концов (эпифизов), и три вида особо построенной костной ткани, контактирующей с данным хрящом и называемой субхондральной костью.

КЛАССИФИКАЦИЯ КОСТЕЙ

В основу классификации положены форма (строение), развитие и функция костей.

По форме различают следующие типы костей:

1) Длинные кости (os longum) бывают дугообразными (ребра) и трубчатыми. Для них характерно преобладание длины над шириной и толщиной. Трубчатые кости выполняют в скелете функцию рычагов передвижения, здесь совершаются движения с большой амплитудой. В них различают удлиненную часть – тело, или диафиз, и утолщенные концы – эпифизы. Свое название они получили благодаря тому, что в средней части диафиза формируется полость для костного мозга. Между диафизом и эпифизом находится метафиз, который, как говорилось выше, за счет метафизарного хряща обеспечивает рост костей в длину. Среди трубчатых костей выделяют: длинные трубчатые (плечевая, бедренная, кости предплечья и голени) и короткие трубчатые (кости пясти, плюсны, фаланги пальцев). При этом следует отметить, что рост отдельных костей скелета может происходить асинхронно. Например, лучевая кость растет быстрее локтевой (возрастное отклонение, не выходящее за границы нормы).

2) Короткие (губчатые) кости (os breve) состоят из губчатого вещества, покрыты снаружи тонким слоем компакты или суставным хрящом. Имеют форму неправильного куба или многогранника; их длина, ширина и толщина близки по размеру. К ним относятся кости запястья и заплюсны. Они располагаются в местах, где большая подвижность сочетается с большой нагрузкой, и чаще выполняют рессорную функцию. К этому типу костей следует так же относить сесамовидные кости, развивающиеся за счет окостенения сухожилий мышц.

3) Плоские кости (os planum) участвуют в образовании стенок полостей и поясов конечностей, выполняя защитную функцию (кости крыши черепа, грудина, лопатка, кости таза). Эти кости представляют собой обширные поверхности для прикрепления мышц, на них различают края и углы. Состоят из двух слоев компакты, между которыми находится небольшое количество губчатого вещества.

4) Cмешанные кости (os irregulare, mixtum). Имеют сложную форму и сочетают в себе черты устройства нескольких типов. Эти кости состоят из нескольких частей, имеющих различное строение, очертание и происхождение. К ним относятся, например позвонки, кости основания черепа. В некоторых костях черепа проходит большое количество вен, тогда эти кости называются «диплоэ».

5) Воздухоносные кости (os pneumaticum) имеют в своем теле полость (синус, пазуху), выстланную слизистой оболочкой и заполненную воздухом (верхнечелюстная, лобная, клиновидная). Последние могут сообщаться с носовой полостью.

По происхождению различают:

1) Первичные кости – это кости, которые развиваются из мезенхимы и проходят только две стадии развития: соединительно-тканную и костную. К ним относятся покровные кости черепа: резцовая, верхнечелюстная, носовая, лобная, теменная, межтеменная, чешуя височной кости. Для них характерна эндесмальная (en – в, desma -соединительная ткань) оссификация

У новорожденных и молодых животных покровные кости связаны между собой и с другими костями соединительно-тканными пластинками – родничками (лобно-теменной, затылочно-теменной). Роднички обеспечивают пластичность черепа, что важно при рождении и рост черепа. К первичным костям так же относятся ключица, нижняя челюсть, хоботковая кость свиньи, сесамовидные кости и кость полового члена хищных.

2) Вторичные кости – это кости, которые развиваются из склеротома мезодермы и проходят три стадии развития (соединительно-тканную, хрящевую, костную). К ним относятся большинство костей внутреннего скелета.

Окостенение вторичных костей происходит сложнее. Оссификация, в частности, в трубчатых костях протекает из трех точек окостенения – двух эпифизарных и одной диафизарной (основные точки окостенения). Сам же процесс формирования костей на базе хрящевых зачатков протекает следующим образом. Замещение хрящевой ткани костной включает перихондральное и энхондральное окостенение. Перихондральное окостенение начинается с появления с внутренней стороны надхрящницы в средней части диафиза остеобластов, образующих в виде манжетки сначала фиброзную костную ткань, а затем пластинчатую. Хрящевые клетки внутри перихондрального пояска рассасываются, основное вещество хряща обызвествляется, прочность диафиза возрастает. В этом месте надхрящница становится надкостницей, формируя костную манжетку, и перихондральное окостенение переходит в периостальное. Образование костной манжетки нарушает питание хряща, начинается необратимый процесс разрушения, который усиливается благодаря деятельности специальных клеток – хондрокластов. В образующиеся полости врастают кровеносные сосуды, а вместе с ними проникают элементы остеобластической ткани, последняя дифференцируется на остеобласты и остеокласты. Остеокласты разрушают хрящ, а остеобласты размножаются и превращаются в костные клетки, возникает энхондральная кость. В дальнейшем периостальная и энхондральная кости растут параллельно. Периостальная костная манжетка растет в длину к эпифизам хряща и в толщину. Эпифизы некоторое время остаются хрящевыми, поэтому они растут быстрее диафизов и в длину и в ширину. Энхондральные центры окостенения появляются в эпифизах длинных костей в разное время. В этих центрах происходит обызвествление хряща, его резорбция, формируется сначала энхондральная, а затем перихондральная кость. К концу плодного периода в костях могут появляться и дополнительные точки окостенения- апофизы, появляются там, где кости имеют значительные выступы, бугры. Окостеневший диафиз и эпифизы соединяются в трубчатых костях хрящевыми пластинками – метафизарными хрящами – зонами роста. За счет метафизарного хряща происходит рост кости в длину, с их окостенением прекращается рост кости.

Рост кости заканчивается тогда, когда все основные и добавочные точки окостенения сливаются в одну общую костную массу, т.е. происходит синостозирование.

Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 5776; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

Источник