Кровеносные и лимфатические сосуды отходят от кишечника по

|

Источник

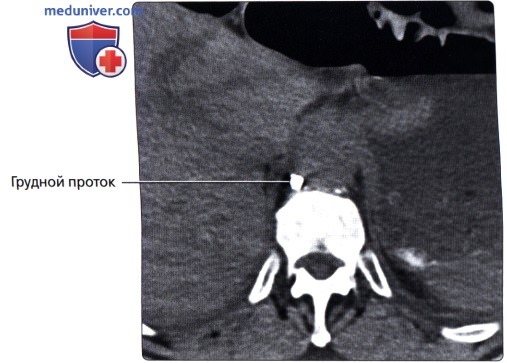

Кардиогенез :: Лимфатические сосуды. (Курс гистологии, Заварзин, 1946) (Заварзин А.А., Румянцев А.А. Курс гистологии. 1946г) ГЛАВА ДЕВЯТАЯ СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА И СОСУДИСТЫЕ ОРГАНЫ КРОВЕНОСНЫЕ И ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫКРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ стр.421-424 СИСТЕМА ЛИМФАТИЧЕСКИХ СОСУДОВОбщая характеристика строенияНаряду с кровеносными сосудами у позвоночных и человека существует ещё параллельная система лимфатических сосудов, выполняющих в тканях как бы дренажную роль. Лимфатические сосуды начинаются на периферии, в тканях, тонкими слепыми трубками, напоминающими скорее щелевидные пространства. Соединяясь вместе, они образуют сеть лимфатических капилляров; укрупняясь, капилляры переходит в лимфатические сосуды, которые обычно идут вместе с венами, располагаясь, однако, в более глубоких частях органов. Лимфатические сосуды сливаются и в конце концов соединяются в два крупных лимфатических ствола: ductus thoracicus (грудной проток) и ductus bronchostinalis dexter (проток грудного средостения). Оба эти ствола открываются в большие вены, снабжая, таким образом, венозную кровь продуктами, оттекающими от тканей. Через ductus bronchostinalis кровь получает жидкое содержимое, называемое лимфой, из верхней правой половины тела. Этот проток обычно открывается в правую безыдейную вену. Через ductus thoracicus в кровь вливается лимфа из всех остальных частей тела, включая и пищеварительные органы. Ductus thoracicus открывается в вены в месте соединения левой внутренней вены с веной подключичной. Лимфатическая система появляется впервые только у позвоночных и у млекопитающих достигает наибольшей сложности. У беспозвоночных лимфатической системы нет. У позвоночных и человека лимфатические сосуды распространены преимущественно в коже, слизистых и серозных оболочках. Их нет в нервной системе; что же касается поперечнополосатых мышц, то распределение в них лимфатических сосудов остается ещё в значительной степени спорным. Повидимому, последние действительно отсутствуют в мелких мышечных пучках и имеются только в более толстых соединительных прослойках. Здесь зато сильно развиты так называемые периваскулярные лимфатические пространства. Характерной особенностью лимфатической системы млекопитающих и человека является присутствие в ней лимфатических узлов, расположенных по ходу периферических лимфатических сосудов. В организме имеются ещё какие-то циркуляционные лимфатические пути, которые не организованы в форме сосудов или капилляров. В настоящее время нет ещё достаточного количества гистологических данных, чтобы можно было обрисовать картину строения этих путей. Поэтому в дальнейшем мы и ограничимся описанием только лимфатических капилляров и лимфатических сосудов. Однако раньше, чем перейти к описанию сосудов, необходимо сказать несколько слов о жидком содержимом сосудов или о лимфе (от латинского слова lympha). Очень старое латинское слово, означающее «чистая вода источника». В биологии лимфой обозначают содержимое лимфатических сосудов. Химический и клеточный состав лимфыЛимфа представляет собой жидкость, сходную по своему химическому составу с плазмой крови. Она состоит из воды, кровяных протеинов, экстрактивных веществ и неорганических солей. Из газообразных веществ в лимфе всегда содержится некоторое количество углекислоты и почти отсутствует кислород. Так же, как и плазма крови, лимфа свертывается, однако свертывание ее протекает гораздо медленнее. Изучение лимфы, оттекающей из различных органов, показывает, что химический состав ее не столь постоянен, как химический состав крови. Это зависит от того, что тканевая жидкость в отдельных органах и тканях различна. Просачиваясь через тончайшие стенки конечных лимфатических капилляров, тканевая жидкость как раз и дает начало сосудистой лимфе. Тканевую жидкость часто называют интерстицальной лимфой. Химический состав этой жидкости изучен плохо. Предполагается, что он в основном Очень близок к лимфе сосудистой. Накапливаясь в лимфатических капиллярах, лимфа не содержит никаких форменных клеточных элементов, но они всегда могут быть обнаружены в сосудах, отходящих, от лимфатических узлов. Форменные элементы лимфы представлены почти исключительно лимфоцитами и моноцитами. Количество лимфоцитов в лимфе человека в течение суток может подвергаться весьма значительным колебаниям, поэтому точными количественными данными мы не располагаем. Считается, что в норме у человека в лимфе около 8 000 лимфоцитов и моноцитов в 1 мм3. При различных патологических состояниях в лимфе могут появляться и гранулоциты, но их число все же никогда не бывает значительным. Лимфатические капилляры

Лимфатические капилляры обнаруживаются либо путем наливки, «инъекции», либо путем обработки азотнокислым серебром. Оба эти метода не отличаются большим совершенством, почему лимфатические капилляры изучены ещё далеко не достаточно. Сети этих капилляров лежат обычно глубже, чем сети кровеносных капилляров. В различных органах они имеют различное и иногда (например, в слизистой оболочке тонкой кишки) весьма характерное расположение. Благодаря хорошо развитой системе клапанов наинъицировать лимфатическую систему против тока лимфы чрезвычайно трудно. Лимфатические сосуды обычно инъицируются путем вкалывания иглы в ткань, где они находятся. Лимфатические капилляры наиболее изучены в сухожильном центре диафрагмы, в серозных оболочках и т.д., т.е. в таких местах, где они лежат в более плотной соединительной ткани. Здесь они образуют неправильные сети (рис. 362), состоящие из сосудов неодинаковой толщины, от которых отходят многочисленные боковые слепые выступы. Поперечник лимфатических капилляров гораздо значительнее, чем поперечник кровеносных,- он достигает 100µ и более. При этом надо иметь в виду, что просветы этих капилляров имеют не цилиндрическую форму, а являются плоскими щелями, выстланными эндотелием. Границы клеток последнего на препаратах, обработанных серебром, представляются извилистыми; следовательно, клетки эти имеют неправильную форму. В прежнее время, главным образом из чисто теоретических соображений, считали, что лимфатические капилляры стоят в прямом сообщении с тканевыми щелями; однако в новейшее время такая связь отрицается, так как факты ее не подтверждают. Сеть лимфатических капилляров является, по всей вероятности, слепо заканчивающейся системой, и полость ее отделена от окружающей ткани протоплазмой эндотелия, через которую и совершается обмен между тканевой жидкостью и содержимым капилляров. Этот обмен происходит, повидимому, благодаря активной деятельности эндотелия капилляров. В пользу такого представления говорит тот факт, что при введении в организм некоторых химических веществ деятельность капиллярного эндотелия значительно повышается. Капиллярную лимфатическую сеть можно сравнить с корневой системой растений, подобно которой лимфатические капилляры высасывают из соединительной ткани жидкость, попадающую туда из кровяной плазмы через стенки кровеносные капилляров. Таким образом, лимфатические капилляры помогают оттоку жидкости из тканей, который не всегда может быть осуществлен только по кровеносным капиллярам. Лимфатические сосуды

Лимфатические сосуды можно подразделить на мелкие, средние и крупные. Самые мелкие лимфатические сосуды имеют меньший диаметр, чем лимфатические капилляры, так что их удается отличить уже по этому признаку. Кроме того, все лимфатические сосуды, начиная с самых мелких, снабжены богато развитой системой клапанов. На месте каждого клапана сосуд немного расширяется. Это придает лимфатическим сосудам весьма характерный вид (рис. 363). Эндотелий их состоит из более правильно контурированных клеток, вытянутых по длине сосуда и нанрминающих клетки эндотелия вен. Вообще лимфатические сосуды по строению своей стенки сильно напоминают вены. Последнее, несомненно, стоит в связи с тем, что ток лимфы по сосудам совершается в условиях, подобных тем, в которых находится кровь в венах. И там, и здесь налицо низкое давление и vis a tergo. Только тэта сила, толкающая по сосудам лимфу, ещё меньше, чем в венах, почему стенка лимфатических сосудов и является ещё более приспособленной к проталкиванию жидкости, в ней находящейся, чем стенка вены. В лимфатических сосудах больше клапанов, а в стенках сильнее развита мускулатура и эластиновые элементы (рис. 364). Лимфатические сосуды со своими клапанами являются как бы насосом. При сокращении стенки находящаяся в них лимфа прогоняется по направлению к венам. То же самое происходит и при массировании сосудов. Обратный ток лимфы невозможен благодаря присутствию многочисленных карманных клапанов, имеющих приблизительно такое же строение, как и клапаны вен. Одновременно в просачивании тканевой жидкости в лимфатические капилляры может иметь значение и кровяное давление, как допускают некоторые физиологи. Плазма крови просачивается из капилляров в ткани и затем в результате создавшегося здесь давления диффундирует в лимфатические капилляры. В самых мелких сосудах, начинающихся из капиллярной сети, стенка построена почти из одного эндотелия, так же как в посткапиллярных венах. В средних и крупных сосудах можно различить, хотя столь же неотчетливо, как и в венах, внутреннюю, среднюю и наружную оболочки. Направление элементов во внутренней и наружной оболочках продольное, а в средней- более или менее циркулярное. Эластиновых элементов и мышечных волокон в мелких сосудах настолько мало, что в них бывает трудно провести разграничение стенки на три слоя. Зато в главных стволах число тех и других значительно увеличивается, так что, например, грудной проток на разрезе напоминает скорее артерию мышечного типа, чем вену (рис 364). Мышечные волокна в средней оболочке лимфатических сосудов часто бывают расположены в двух косых взаимно перекрещивающихся направлениях. В наружной оболочке имеются мышечные клетки продольного напрамения. |

Источник

Толстая кишка анатомо-физиологические особенности строения . МЦПК

Анатомо-физиологические сведения

К толстой кишке относится конечный отдел пищеварительного тракта: от слепой кишки до заднего прохода, завершающего прямую кишку. Однако в связи с особым анатомическим положением прямой кишки и обилием самых разнообразных болезней, ее поражающих, хирурги уже давно выделяют болезни прямой кишки в самостоятельный раздел. Поэтому здесь будут представлены анатомо-физиологические сведения только об ободочной кишке. Такое деление мотивировано и с анатомических, и с физиологических, и с клинических позиций.

Толстая кишка. Особенности и кровоснабжение

Толстая кишка анатомо-физиологические особенности строения . МЦПК 1

Толстая кишка существенно отличается от тонкой (рис. 69), что связано с изменением основных Функций: в толстой кишке завершаются процессы всасывания (в основном воды) и осуществляется формирование каловых масс. По сравнению с тонкой толстая кишка (intestinum crassum) большего диаметра (4-5 см, а слепая – 7-8 см), имеет продольные мышечные ленты (tenia), гаустрации (циркулярные перетяжки) и жировые подвески (appendices epiploicae). Длина толстой кишки около 150-200 см. Могут быть и существенные индивидуальные отклонения от этих средних цифр. Толстая кишка имеет голубовато-пепельный цвет. Продольные мышечные пучки толстой кишки собраны в виде трех лент, шириной 3-4 мм (teniae coli), которые идут вдоль кишки: tenia libera- свободная, tenia mesocolica- брыжеечная лента и tenia omentalis – сальниковая лента. Название этих лент объясняется анатомическим положением. Первая из них располагается по внутренней поверхности толстой кишки, а на поперечной ободочной эта лента является нижней, свободной от сальника, поэтому и называется свободной. Вторая идет по задней поверхности кишки. На поперечной и сигмовидной кишках в этом месте прикрепляются брыжейки; отсюда и название – брыжеечная. Третья полоса идет по передней поверхности кишки; от нее в области поперечной ободочной кишки берет начало большой сальник, поэтому ее и называют сальниковой. Между лентами в стенке кишки циркулярно располагаются равномерные выпячивания (haustrae coli), отделенные одно от другого поперечными бороздами, которые со стороны просвета кишки имеют вид полулунных складок (plicaese milunarescoli). Lanz (1910) объясняет возникновение лент активной концентрацией мышечных пучков в связи с повышенными требованиями к толстой кишке; гаустры удерживают более плотное кишечное содержимое, передвигающееся с большим трудом от одного сегмента к другому, а полулунные складки выполняют функцию, подобную венным клапанам. На стенке толстой кишки (кроме слепой) имеются жировые складки брюшины – жировые подвески или придатки (appendices epiploicae), которые на поперечной ободочной кишке идут в один ряд, а на остальном протяжении – в два ряда. У тучных людей жировые подвески резко выражены, сливаются между собой и образуют общую массивную жировую складку, затрудняющую оперативное вмешательство.

Форма и слои толстой кишки

Толстая кишка анатомо-физиологические особенности строения . МЦПК 2

Ободочная кишка состоит из четырех частей: слепой, восходящей, нисходящей и сигмовидной. Толстая кишка как бы охватывает со всех сторон тонкую, причем слепая и восходящая располагаются справа, поперечная сверху и частично спереди, Нисходящая слева, а сигмовидная слева и частично снизу (рис. 70).

Слепая кишка (intestinum cecum s. typhlon) описана в главе V«Основ частной хирургии» (том 1). Восходящая ободочная кишка является продолжением слепой и начинается от места впадения подвздошной кишки. Она покрыта брюшиной спереди и с боков, а сзади лишена брюшинного покрова, то есть занимает мезоперитонеальное положение. Задней поверхностью восходящая ободочная кишка соприкасается с верхним отделом Мочеточника, с почкой и в самых верхних отделах с правой долей печени. Около печени кишка делает изгиб влево и впереди (flexura hepatica), фиксируется в этом положении связками (lig. hepatocolicum, lig. nefrocolicum) и переходит в поперечную ободочную кишку.

Поперечная ободочная кишка (colon transversum) занимает интраперитонеальное положение и имеет большую брыжейку (mesocolon transversum), отделяющую вместе с кишкой верхний этаж живота от нижнего. Книзу от поперечной ободочной кишки, перекрывая ее, свисает большой сальник (omentum majus), играющий большую роль в осуществлении защиты органов живота при повреждениях и воспалительных процессах. Способность сальника ограничивать очаги воспаления, приближаться к местам разрывов и перфораций органов и припаиваться к стенке желудка при наличии предперфоративной язвы, то есть вмешиваться в развивающиеся «беспорядки» в брюшной полости, послужила основанием для хирургов прошлого века называть сальник полисменом брюшной полости.

Кверху от кишки к большой кривизне желудка идет желудочно-ободочная связка (lig. gastrocolicum). Ha поперечной ободочной кишке она имеет общее прикрепление с большим сальником (по сальниковой ленте), который фактически является ее продолжением. Место прикрепления большого сальника и желудочно-ободочной связки к кишке почти бессосудистое.

Функциональные и Анатомические сфинктеры толстой кишки

Толстая кишка анатомо-физиологические особенности строения . МЦПК 3

Брыжейка поперечной ободочной кишки в среднем отделе достигает в длину 10-15 см, а по краям, приближаясь к изгибам кишки, становится короче и исчезает вовсе. Корень брыжейки идет в поперечном направлении, частично прикрывает двенадцатиперстную кишку, нижний край поджелудочной железы и верхний полюс левой почки.

Поперечная кишка идет от печеночного угла влево несколько книзу, а затем вверх и кзади, направляясь к левому подреберью, где она образует селезеночный изгиб (flexura lienalis) и переходит в нисходящую ободочную кишку. Селезеночный угол располагается выше печеночного (на уровне VIII межреберного промежутка) и фиксирован диафрагмально-ободочной связкой (lig. phrenicocolicum).

Нисходящая ободочная кишка (colon descendens) занимает крайне левое положение задней стенки живота, лежит мезоперитонеально. В длину, как и восходящая, составляет около 20-23 см; на уровне гребня подвздошной кости переходит в сигмовидную кишку. В нисходящей ободочной кишке число гаустраций и их выраженность меньше, чем в вышележащих отделах.

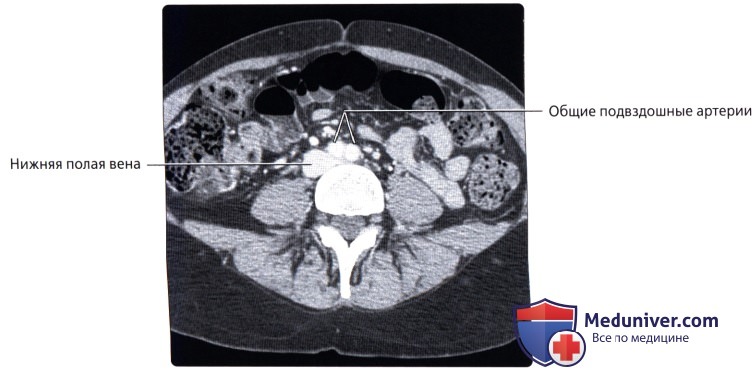

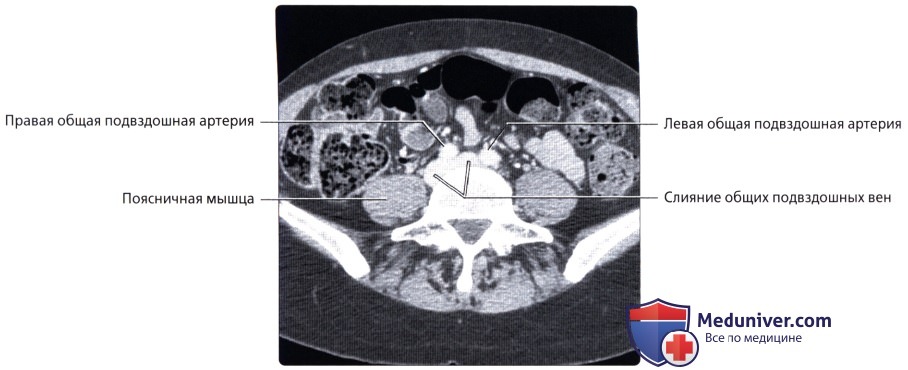

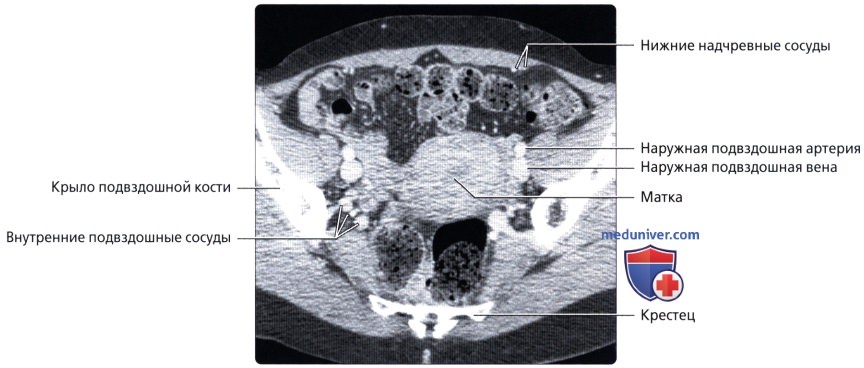

Сигмовидная кишка (colon sigmoideum) располагается интраперитонеально, имеет брыжейку, в длину достигает от 20 до 60-70 см. Она образует две петли. Отводящее колено второй петли направляется вправо и вниз в малый таз и на уровне III крестцового позвонка переходит в прямую кишку. Корень брыжейки сигмовидной кишки, делая изгибы, идет косо слева направо и вниз по направлению в малый таз. На своем пути она пересекает левые подвздошные сосуды и мочеточник. Заканчивается брыжейка на уровне III крестцового позвонка, переходя в очень короткую брыжейку прямой кишки. Длина брыжейки (как и сигмовидной кишки) широко варьирует.

Мышечная оболочка толстой кишки состоит из двух слоев: внутреннего и наружного – продольного. Продольные пучки большей массой своей собраны в три ленты. Слизистая оболочка на всем протяжении соответственно поперечным бороздам образует полулунные складки (plicae serailunares), она состоит из эпителиального покрова, основной мембраны, соединительнотканной прослойки и мышечной пластинки. Между мышечной и слизистой оболочками располагается – подслизистая. Слизистая оболочка содержит железы, одиночные лимфатические фолликулы; ворсинок не имеет.

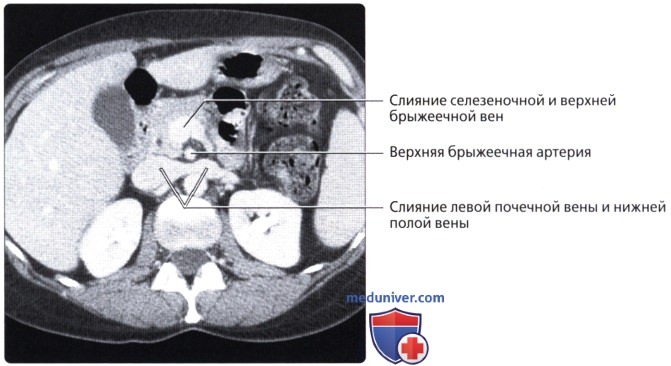

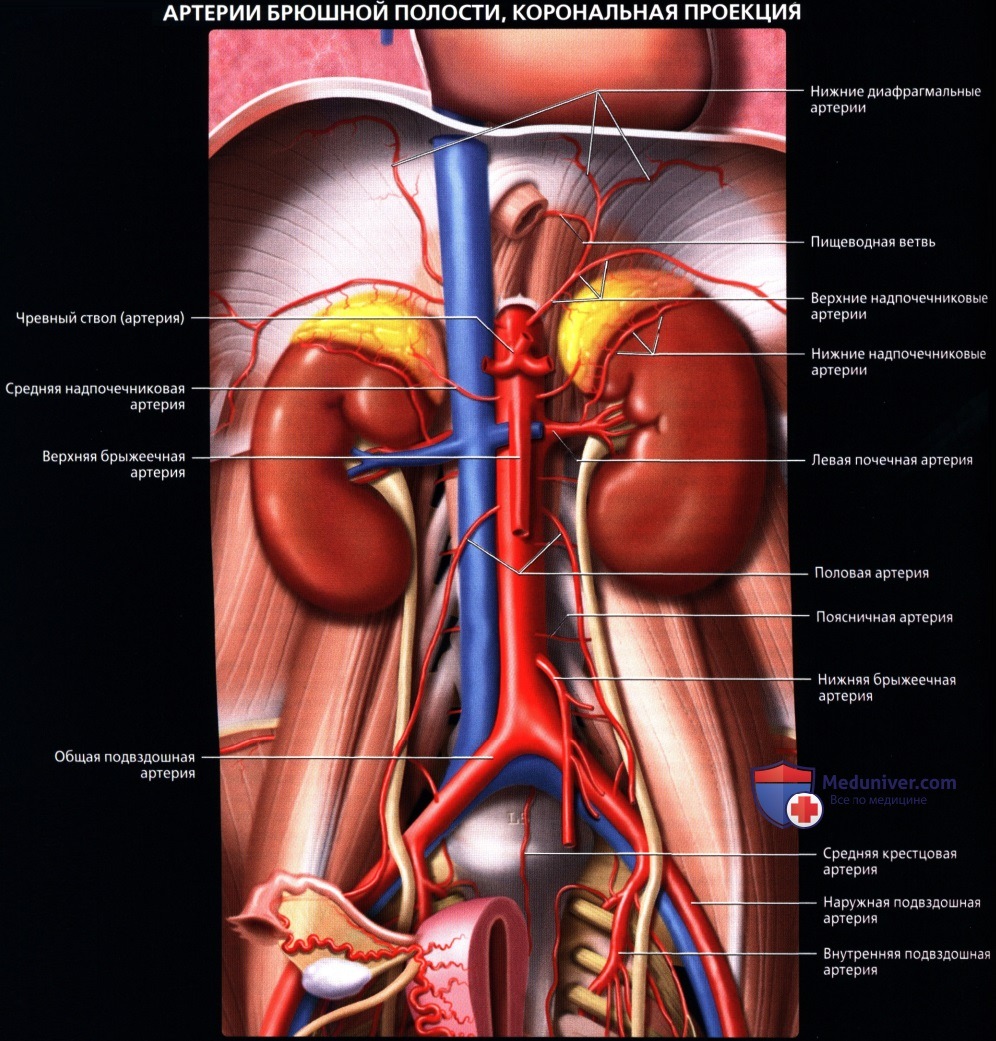

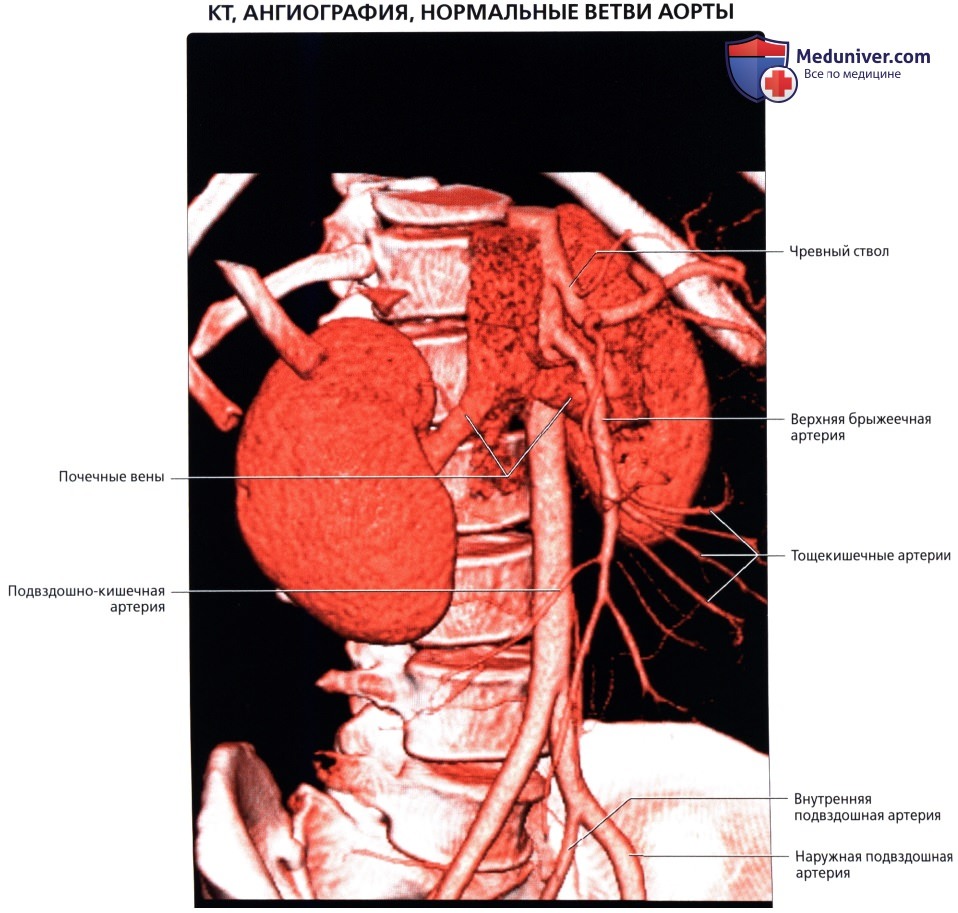

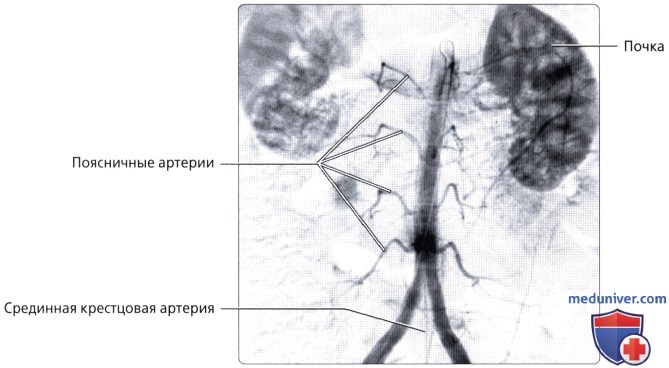

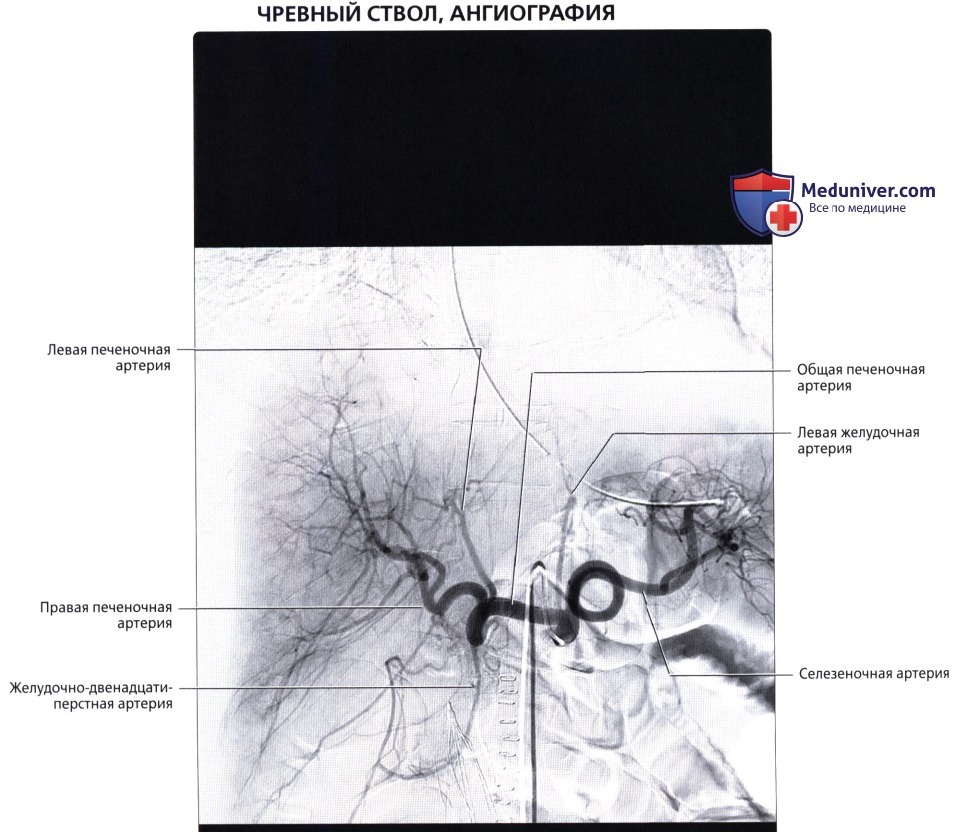

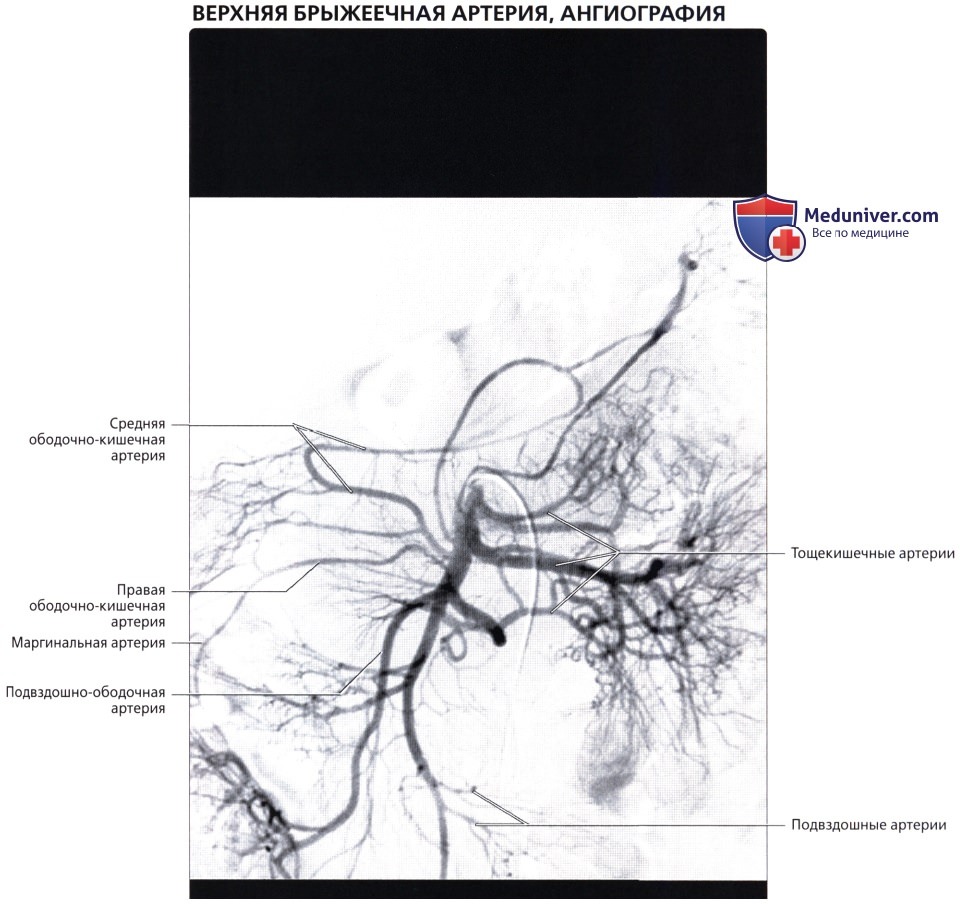

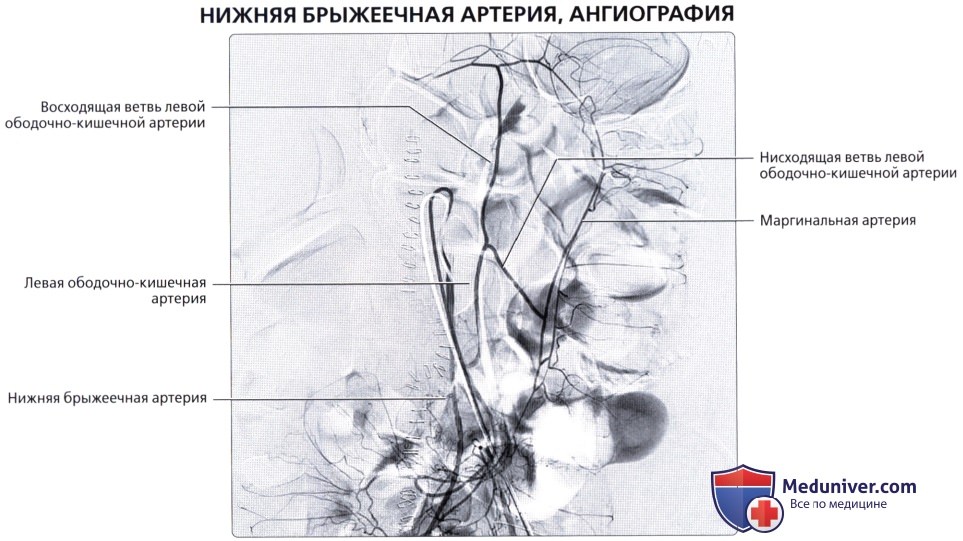

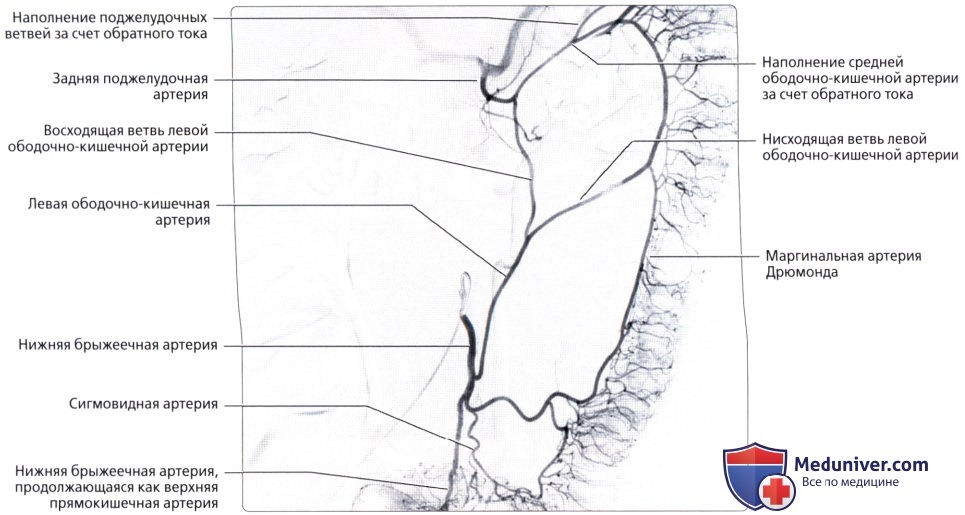

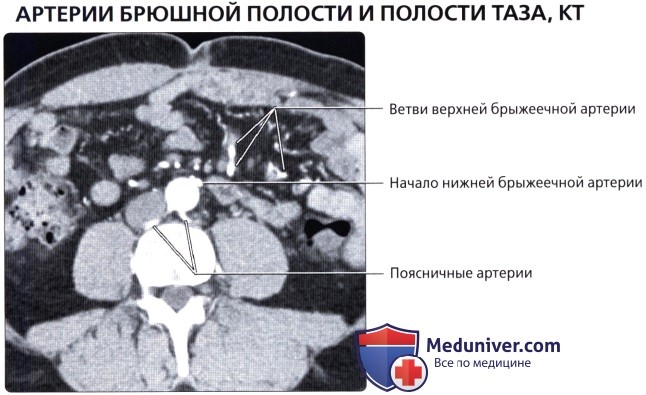

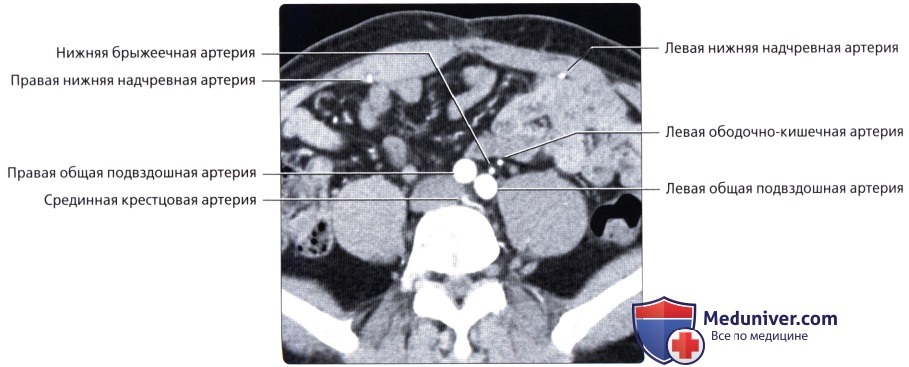

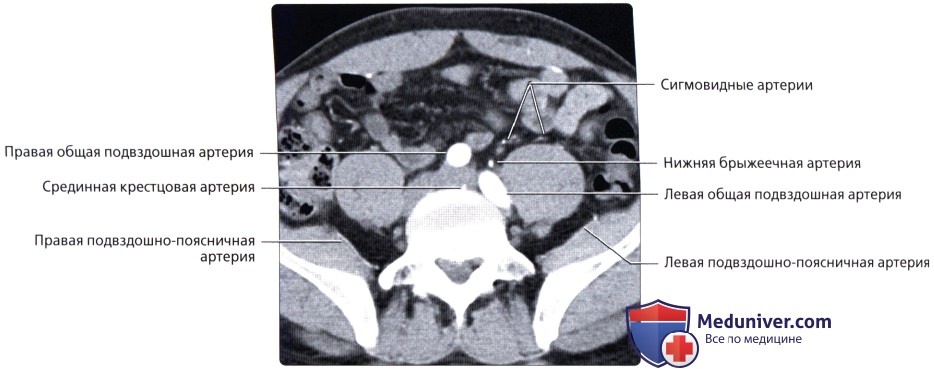

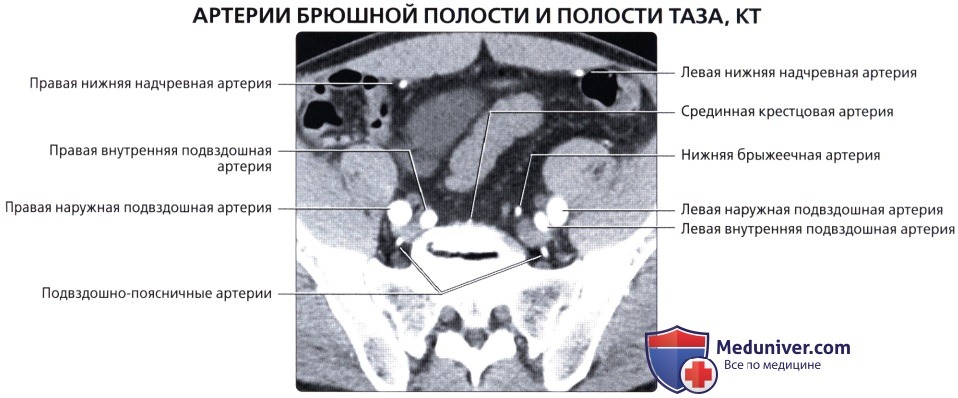

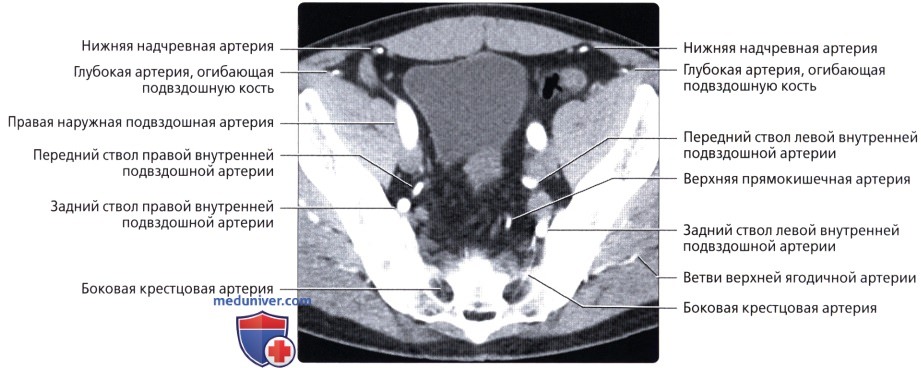

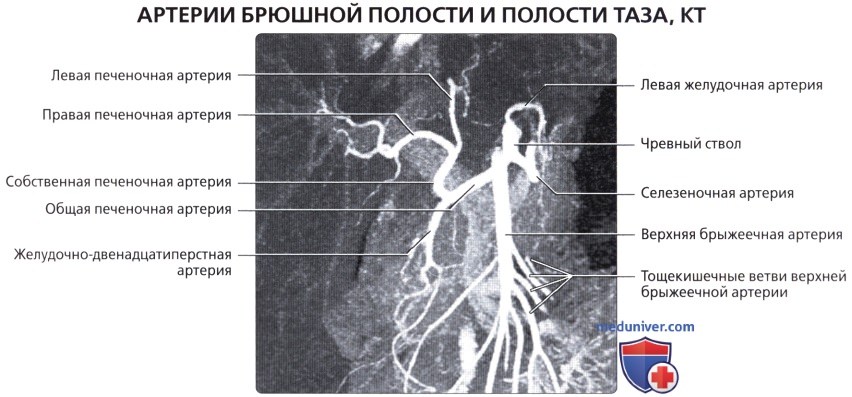

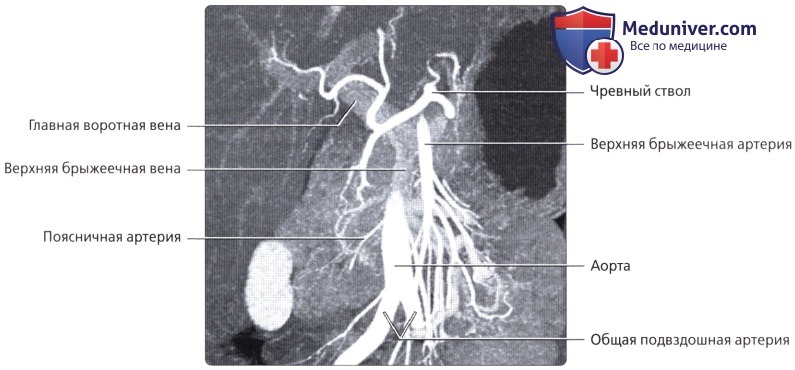

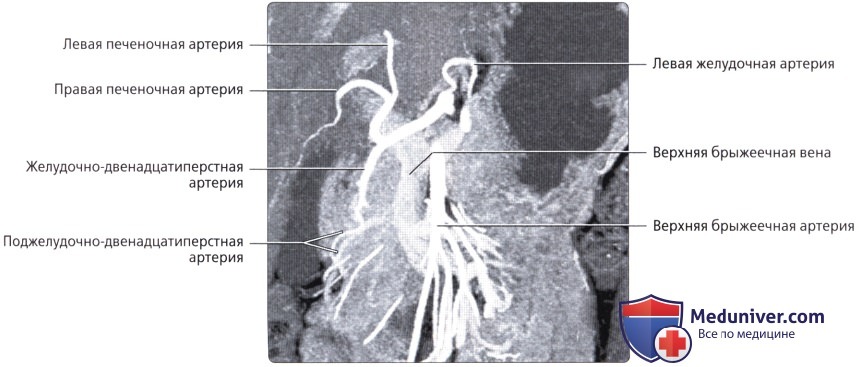

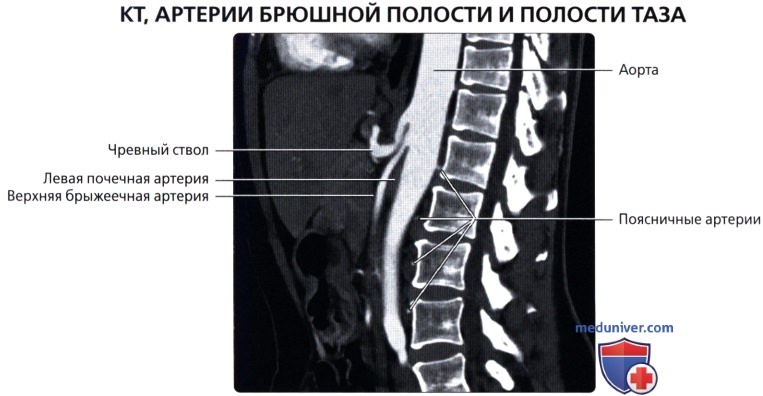

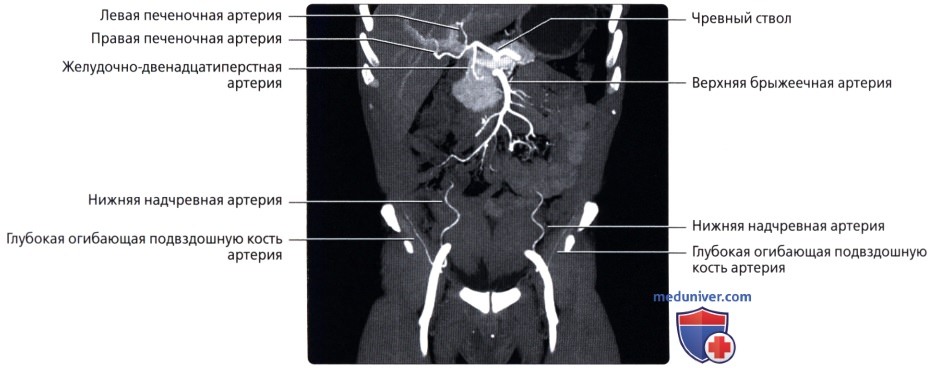

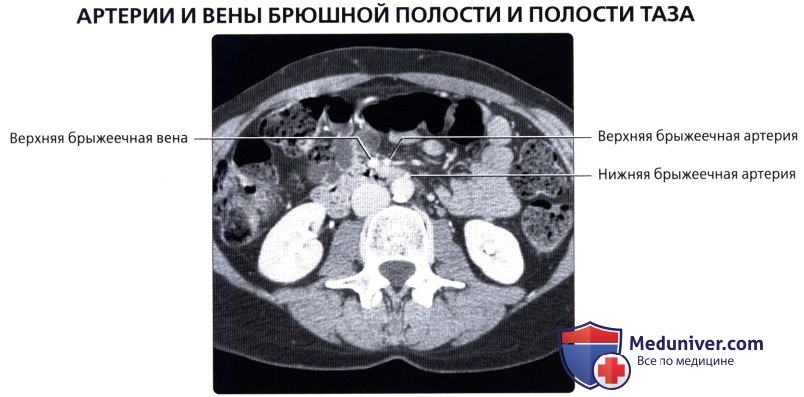

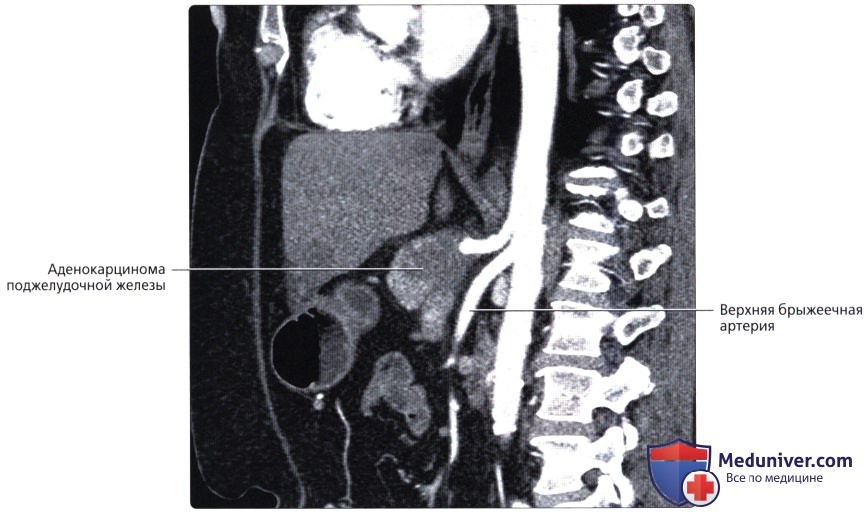

Кровоснабжение толстой ободочной кишки обеспечивается двумя источниками: верхней и нижней брыжеечными артериями. Слепая, восходящая и половина поперечной ободочной кишок получают кровь из ветвей верхней брыжеечной артерии (отходит от аорты на уровне головки поджелудочной железы):

1) средней ободочной артерии (a. colica – идет к поперечной ободочной кишке и делится около нее на две ветви);

2) правой ободочной артерии (a. colica d; берет начало от верхней брыжеечной или от средней ободочной артерии и идет к восходящей кишке); 3) подвздошно-ободочной артерии (a. ileocolica), питающей илеоцекальный угол и частично восходящую кишку. Все названные артерии анастомозируют между собой близ стенки кишки (см. рис. 70).

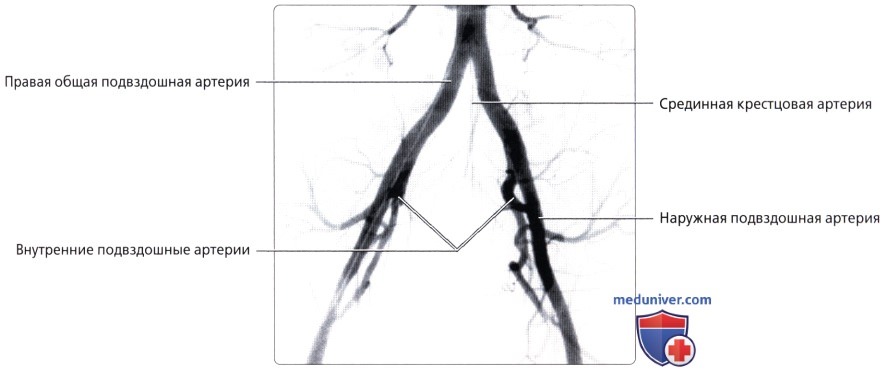

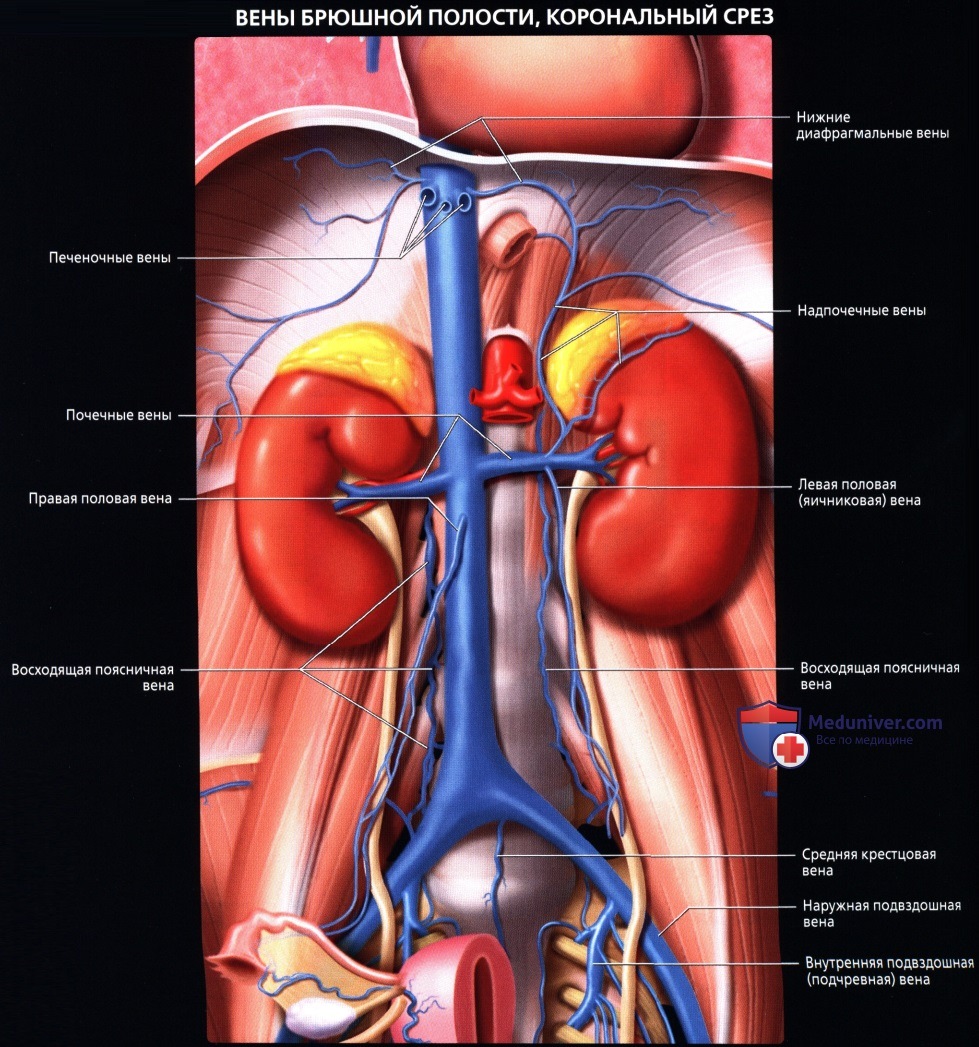

Левая половина толстой кишки получает артериальную кровь из нижней брыжеечной артерии (a. mesenterica inferior), которая берет начало из аорты на уровне верхнего края третьего поясничного позвонка. Нижняя брыжеечная артерия дает три ветви: 1) левую ободочную артерию (a. colica sinistra), которая делится на нисходящую (анастомозирует с восходящей ветвью сигмовидной артерии) и восходящую (анастомозирует с левой ветвью средней ободочной артерии); 2) сигмовидную артерию (a. sigmoidea) (идет в толщу брыжейки сигмовидной кишки и, образуя аркады, анастомозирует с левой ободочной и с верхней прямокишечной артериями); сигмовидных артерий часто бывает несколько; 3) верхнюю геморроидальную артерию (a. haemorroidalis superior), которая одну ветвь отдаст на питание нижних отделов сигмовидной кишки и анастомозирует с ветвью сигмовидной артерии, образуя непрерывную аркаду, а вторую – к прямой кишке. Венозный отток осуществляется по одноименным венам, впадающим в конечном итоге в систему v. portae.

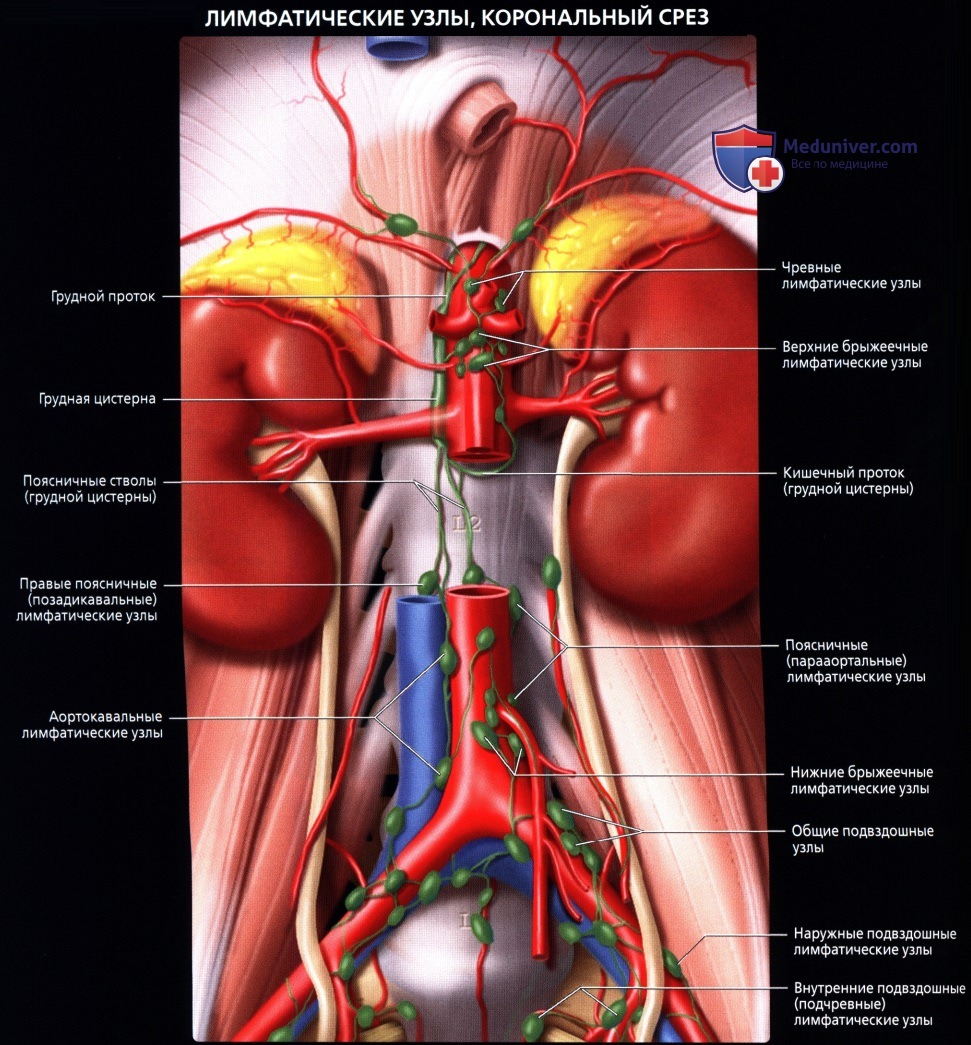

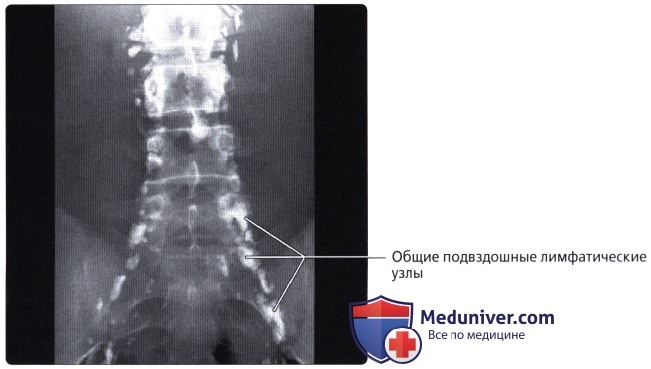

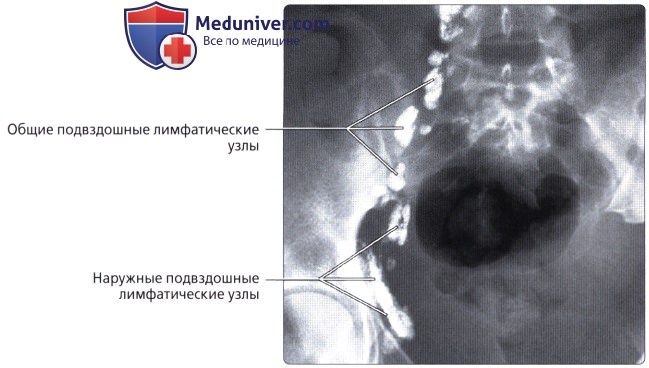

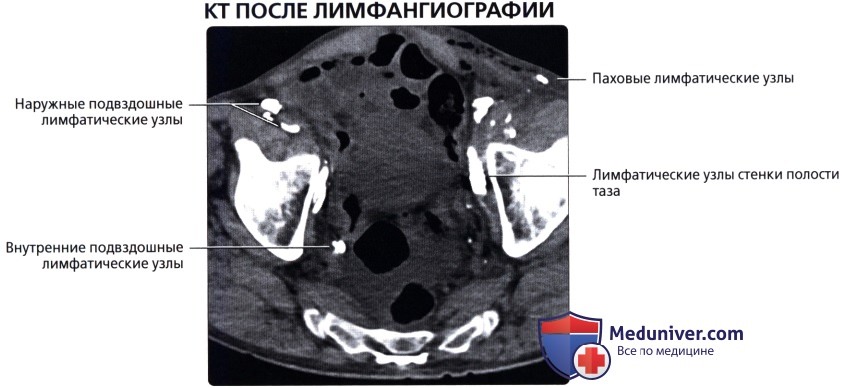

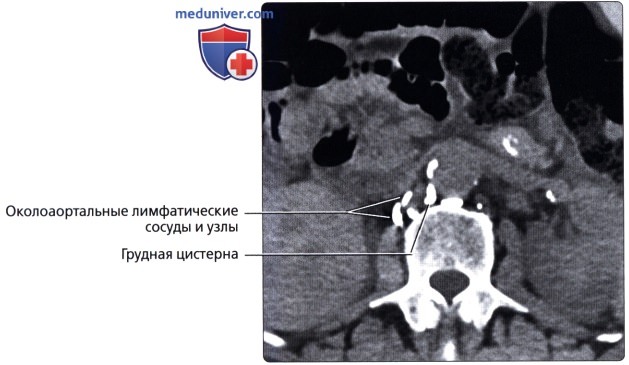

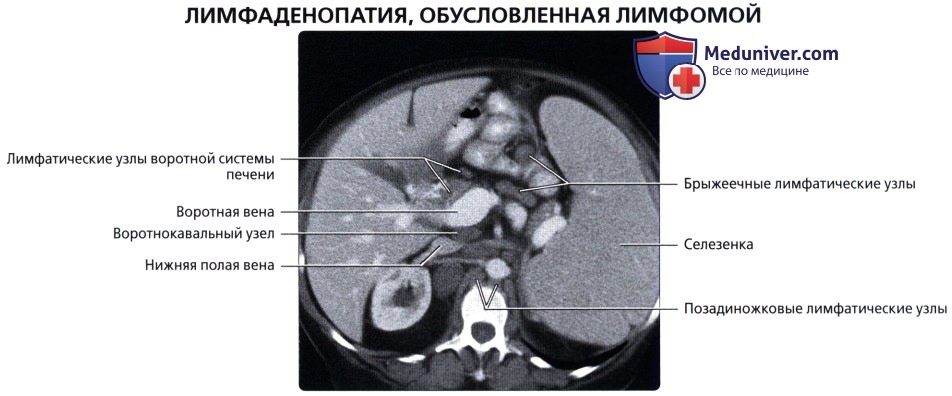

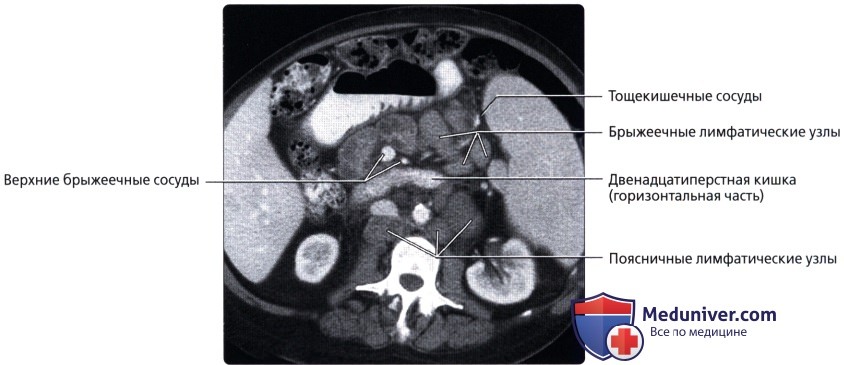

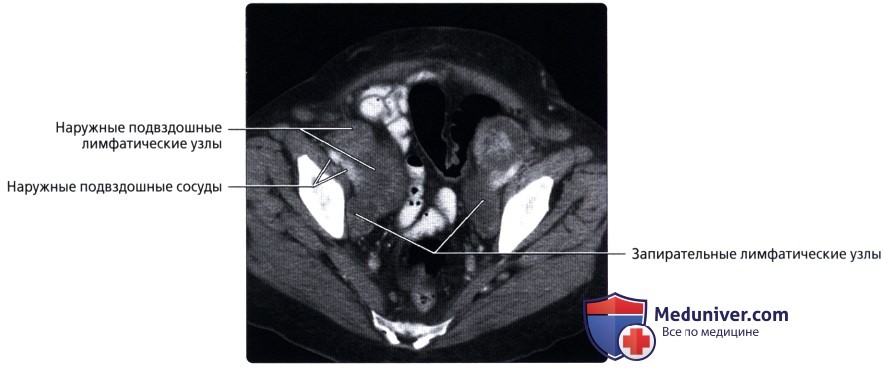

Лимфатические сосуды начинаются в слизистой и подслизистой оболочках, направляются к брыжеечному или забрюшинному краю толстой кишки и вливаются во внестеночные лимфатические сосуды, которые идут параллельно кишке или сопровождают кровеносные сосуды, В слепой кишке (и частично в восходящей, где еще продолжаются процессы пищеварения), лимфатических сосудов значительно больше, чем в других отделах толстой кишки. Мощная система лимфооттока из толстой кишки проходит четыре барьера лимфатических узлов: 1) надободочные или эпиколические узлы (Lnn. epicolici) – находятся на заднем или брыжеечном краю кишки (по стенке); 2) околоободочные или параболические узлы (Lnn. paracolici) – находятся по ходу аркады краевых сосудов около кишки; 3) промежуточные или межуточные лимфатические узлы (Lnn. intermedii) – находятся у начала главных ветвей брыжеечных сосудов или примерно на средине расстояния между кишечной стенкой и главным коллектором лимфатических узлов; 4) главный коллектор или центральные лимфатические узлы-располагаются у начала брыжеечных артерий (входят в группу парааортальных лимфатических узлов). Лимфоотток из поперечной ободочной и левой половины толстой кишки имеет аналогичные принципы с той лишь разницей, что отток из поперечной ободочной кишки частично осуществляется через сосуды сальника и желудочно-ободочной связки, а основной отток из левой половины толстой кишки идет в группу лимфатических узлов, расположенных у корня нижней брыжеечной артерии. М. С. Фрауги (1948), Д. А. Жданов (1952) обнаружили наличие анастомозом лимфатических сосудов с системой нижней полой вены, что объясняет возможность лимфо-гематогенного метастазирования опухолей толстой кишки (Г. М. Гуревич, 1933; Б. Л. Бронштейн, 1956; и др.).

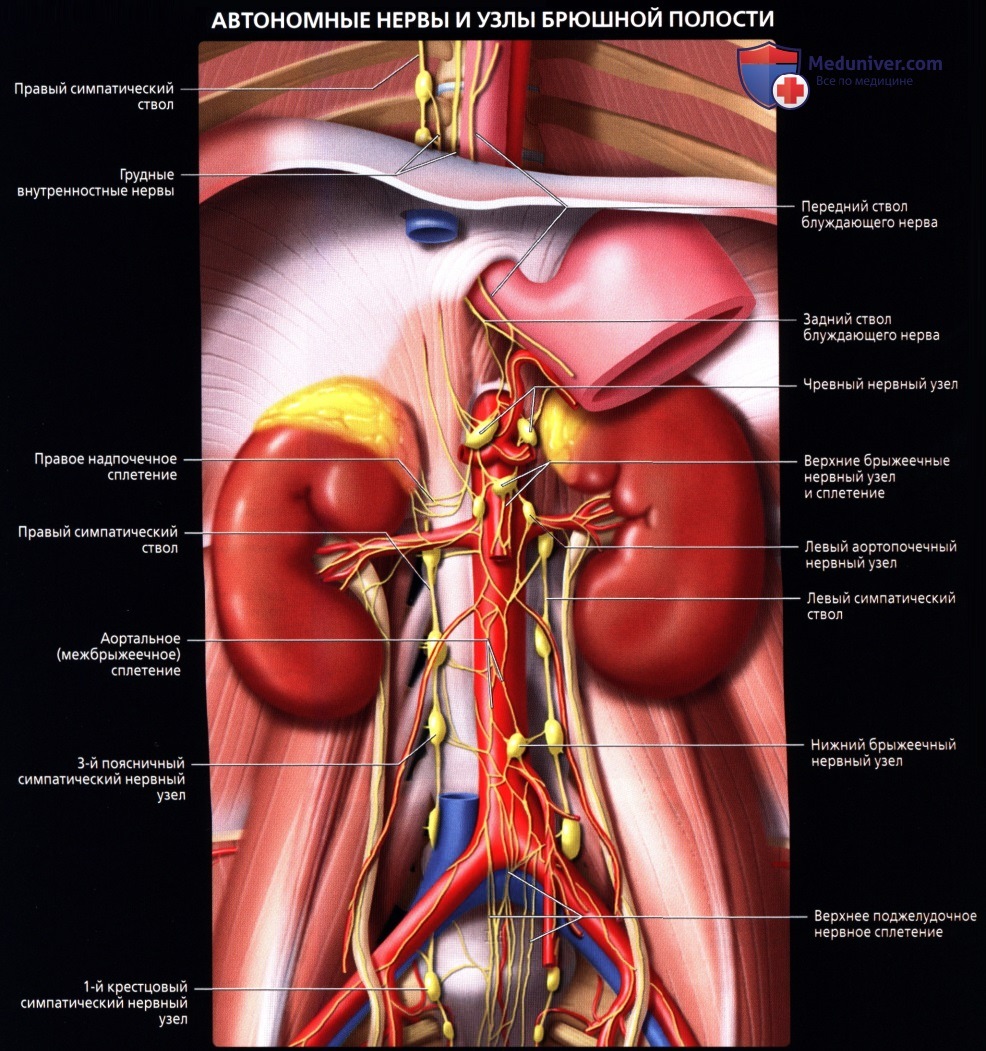

Иннервация толстой кишки осуществляется верхним брыжеечным сплетением (plexus mesentericus superior) и нижним брыжеечным сплетением (plexus mesentericus inferior). Нижнее брыжеечное сплетение является в основном симпатическим. В стенке кишки имеются подслизистые, мышечные и подсерозные нервные сплетения и многочисленные нервные окончания (интерорецепторы). Все названные нервные элементы тесно связаны между собой и функционируют единой системой.

Основной функцией толстой кишки является всасывание воды и формирование каловых масс. Всасывание воды и завершение процессов пищеварения происходит в слепой и восходящей кишках.

Из подвздошной кишки вскоре после приема пищи под влиянием висцеро-висцеральных рефлексов каждые 1/2- 1 минуты в слепую кишку порциями по 10-15 мл поступают жидкие пищевые массы. Роль регулирующего клапана выполняет баугиниева заслонка. При наполнении слепой кишки заслонка плотно закрывается и в нормальных условиях исключает забрасывание содержимого слепой кишки в подвздошную.

В слепую кишку поступает в основном переваренная пища, за исключением растительной клетчатки, около 10% азотистых веществ и около 3% жира. Переваривание в слепой и восходящей кишках обеспечивается ферментами, поступившими из тонкой кишки. Под влиянием бактерий наступает сбраживание и расщепление растительной клетчатки (после чего она подвергается действию кишечных ферментов и частично всасывается) и гниение белков – происходит расщепление аминокислот и других белковых продуктов.

В верхних отделах восходящей кишки шлаки уплотняются, в поперечной ободочной начинается, а в сигмовидной завершается формирование каловых масс. До 30-40% каловых масс составляют бактерии. В левой половине толстой кишки пищеварение прекращается и лишь осуществляется всасывание небольших количеств жидкости. В окончательной переработке шлаков и формировании каловых масс большую роль играет обильная флора толстой кишки, вызывающая гниение и брожение кишечного содержимого. Важным моментом в этих процессах является выделение ядовитых и канцерогенных веществ (индол, скатол, пиридин, фенол и другие), которые частично всасываются в кровь, поступают в печень и нейтрализуются.

Двигательная функция толстой кишки отличается от моторной функции тонкой кишки. Толстой кишке свойственны антиперистальтические движения, которые хорошо выражены в слепой кишке и постепенно ослабевают в дистальных отделах.

Как видно, толстая кишка выполняет лишь незначительную роль органа пищеварения. Основная ее функция заключается в формировании шлаков в каловые массы и выделении их наружу. Это надо учитывать при изучении патогенеза болезней толстой кишки. Так, нарушение всасывания в слепой и восходящей ободочной кишках приводит к поносим и потере больших количеств воды. При изучении патогенеза болезней надо учитывать ширину просвета кишки, консистенцию кала и огромное количество микробов в нем. Знание анатомо-физиологических особенностей толстой кишки позволяет без специального изучения клинических особенностей течения рака толстой кишки сделать ряд выводов: 1) образование опухоли в правой половине толстой кишки долго не будет вызывать нарушения проходимости (жидкое содержимое и более широкий просвет) и рано вызовет симптоматику непроходимости при локализации в левой половине (просвет уже, каловые массы плотные); 2) рак слепой кишки в связи с нарушением всасывательной функции будет сопровождаться поносами; 3) рак левой половины толстой кишки будет вызывать запоры; 4) обильная микрофлора получает доступ в толщу кишечной стенки, а потому может осложнять опухолевый процесс воспалительным, что клинически проявляется увеличением размеров опухоли (за счет воспалительной инфильтрации) и повышением температуры.

Определенное клиническое значение имеют так называемые функциональные (Кенно – Беме, Пайер – Штрауса, Бали, Росси) и анатомические (Бузи, Гирша, Мутье) типы сфинктером толстой кишки (рис. 71). Особое значение они имеют в рентгенологическое диагностике (Л. П. Симбирцева, 1964).

Большое влияние на функцию желудочно-кишечного тракта оказывает илеоцекальный замыкательный аппарат, рефлекторно воздействующий на все органы брюшной полости, что тоже надо учитывать в трактовке патогенеза и клиники болезней толстой кишки.

Источник

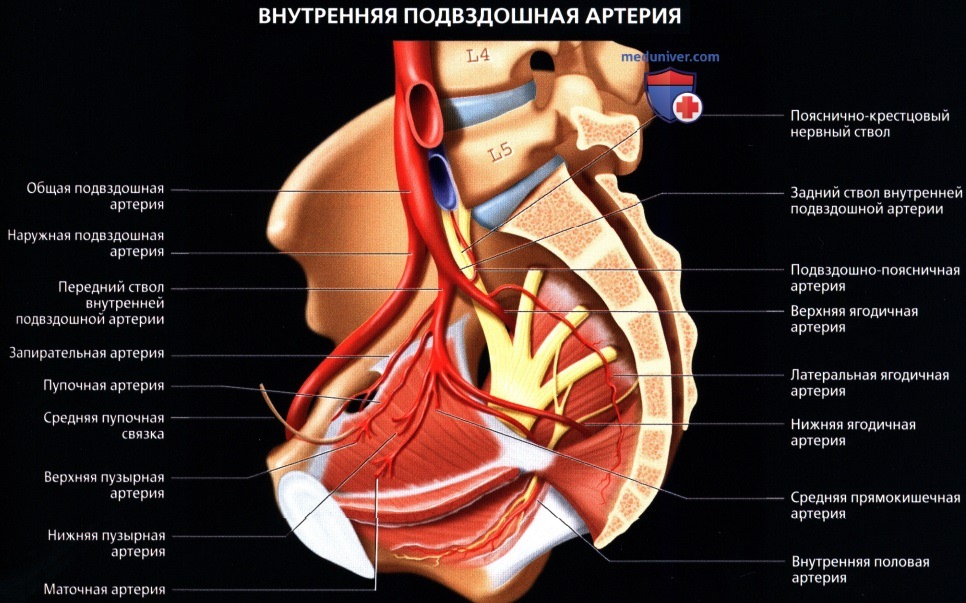

– , () (). , ( ) . , ( , ). , . , .

– , () (). , ( ) . , ( , ). , . , .  . – , , , – S1. , . , , , , . , .

. – , , , – S1. , . , , , , . , . -, : . , (). , .

-, : . , (). , .  , : , ( ) .

, : , ( ) .  , . .

, . .  , . () , ( ) , ( ) .

, . () , ( ) , ( ) .  , , : , . – () .

, , : , . – () .  , , , , – . , . , , .

, , , , – . , . , , .  , : – , . , .

, : – , . , .  , : – . – . 1% – .

, : – . – . 1% – .  , : , , , , .

, : , , , , .  : , .

: , .  , : , . , , , .

, : , . , , , .  , 15 . , : , , . , .

, 15 . , : , , . , .  , : , ( ) . , – .

, : , ( ) . , – .  , : , ( ), .

, : , ( ), .  , : , . , , L1-L4.

, : , . , , L1-L4.  , : , . , – – .

, : , . , – – .  , : . . .

, : . . .  , : , . ( L3) , , ( ) .

, : , . ( L3) , , ( ) .  , : . , – ( ) , . .

, : . , – ( ) , . .  , : , – , / / . , .

, : , – , / / . , .  . – , . . .

. – , . . .  , . , ( ) ( ).

, . , ( ) ( ).  , . .

, . .  , , , .

, , , .  . , .

. , .  .

.  , . , (), . .

, . , (), . .  , , . , / .

, , . , / .  . – , – , .

. – , – , .  , : . .

, : . .  , , : , , .

, , : , , .  , , : ( ).

, , : ( ).  , : , , , .

, : , , , .  , , : – .

, , : – .  , , : , , , ; , , .

, , : , , , ; , , .  , , : .

, , : .  , : . , , ( ), – .

, : . , , ( ), – .  , , : . , , , .

, , : . , , , .  -, : .

-, : .  -, , . , . . , , , .

-, , . , . . , , , .  , .

, .  . , , , .

. , , , .  , , : , . , . .

, , : , . , . .  , , : , . , , .

, , : , . , , .  , 12 , . ( ) .

, 12 , . ( ) .  ( ) . , .

( ) . , .  . , , .

. , , .  ( ) , . .

( ) , . .  . . , , .

. . , , .  . .

. .  L4, 2 ( ) , .

L4, 2 ( ) , .  .

.  , .

, .  , – . ( ).

, – . ( ).  , , . .

, , . . L5 , . , , , . , , . , , . . , .

L5 , . , , , . , , . , , . . , .  , . , , . , . , , . . .

, . , , . , . , , . . .  , , , . .

, , , . .  , : , . , . , .

, : , . , . , .  .

.  , , , . , , .

, , , . , , .  , : ( ) .

, : ( ) .  , : , , . .

, : , , . .  , : , . .

, : , . .  , : , .

, : , .  : – . , , , , .

: – . , , , , .  . , .

. , .  .

.  , . , , , . .

, . , , , . .  . (, ).

. (, ).  – . , , . , .

– . , , . , .  , : , . , .

, : , . , .  , : . , . , 2 16.

, : . , . , 2 16.  . , .

. , .  , : . , , : (, ) , .

, : . , , : (, ) , .  , : , . (, ).

, : , . (, ).  . . .

. . .  , : . , , .

, : . , , .  , . .

, . .  Th8 , . . , , .

Th8 , . . , , . , , . , ; . ( L1) , , . , . .

, , . , ; . ( L1) , , . , . .  , , . ( ) .

, , . ( ) .  , .

, .  , .

, .  , : , , , . .

, : , , , . .  , : , . , .

, : , . , .  , ( L1). , .

, ( L1). , .  , : . , .

, : . , .  – ( -), . , .

– ( -), . , .  .

.  ( X), () . , . , . , . , , , / .

( X), () . , . , . , . , , , / .  , : , , , , . . . , .

, : , , , , . . . , .  , : , . . , .

, : , . . , .