Кровеносные сосуды на поперечный

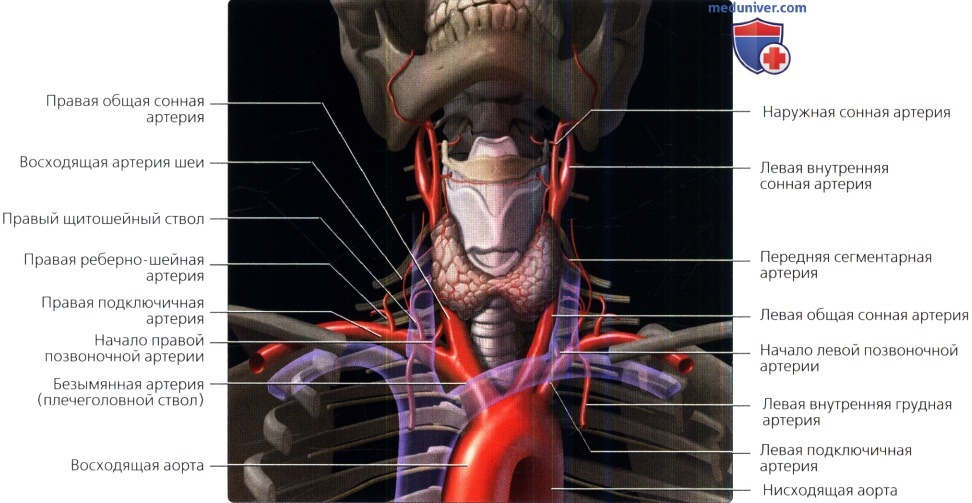

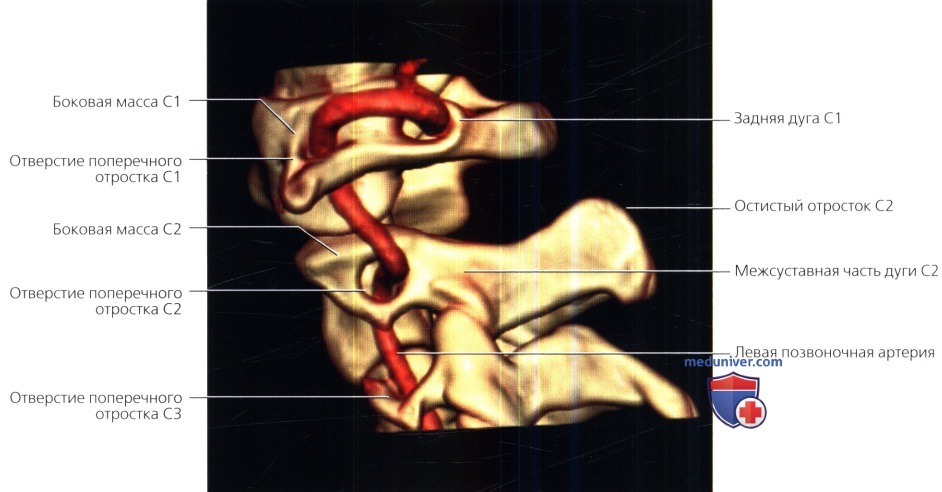

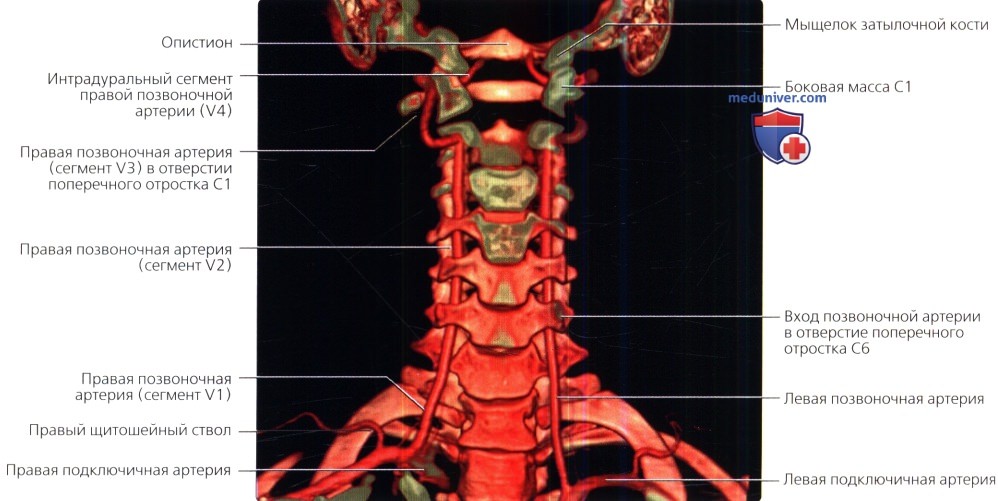

Лучевая анатомия кровеносных сосудов позвоночникаа) Терминология: 1. Сокращения: передняя спинномозговая артерия (ПСА), задняя спинномозговая артерия (ЗСА), артерия Адамкевича (АА). 2. Синонимы: большая передняя корешковая артерия, arteria radicularis magna = большая корешковая артерия Адамкевича = артерия Адамкевича. б) Лучевая анатомия сосудов позвоночника: 1. Позвоночная артерия. Позвоночная артерия подразделяется на четыре сегмента. Первый сегмент (V1) позвоночной артерии продолжается от начала артерии до ее входа в отверстие поперечного отростка шейного позвонка, обычно это шестой шейный позвонок. Позвоночная артерия обычно является наиболее проксимальной и самой крупной ветвью подключичной артерии. Описаны различные варианты отхождения и дальнейшего хода позвоночной артерии. Наиболее распространенный вариант начала позвоночной артерии —ее отхождение от проксимальной части подключичной артерии. Отхождение левой позвоночной артерии от дуги аорты между левой общей сонной и левой подключичной артерии описано в 2,4-5,8% случаев. Если позвоночная артерия начинается от дуги аорта, то в последующем она обычно входит в отверстие поперечного отростка пятого шейного позвонка. При наиболее распространенном варианте начала левой позвоночной артерии от подключичной артерии она в 88% случаев входит в отверстие поперечного отростка шестого шейного позвонка. Вход в отверстие поперечного отростка располагается на уровне С4 в 0,5% случаев, С5 – в 6,6% случаев, С7 – в 5,4% случаев. Описаны редкие случаи отхождения левой позвоночной артерии от левой общей сонной артерии или наружной сонной артерии. Также описаны редкие анатомические варианты начала правой позвоночной артерии от аорты, сонных артерий или плечеголовного ствола (менее 1% случаев). Второй сегмент (V2) — это вертикальная часть позвоночной артерии от точки входа ее в отверстие поперечного отростка позвонка до поперечного отростка С2. Третий сегмент (V3) позвоночной артерии продолжается от выхода из поперечного отростка С2 до входа в спинномозговой канал. После выхода из отверстия поперечного отростка С2 артерия следует латерально и кзади и входит в отверстие поперечного отростка С1. Затем артерия следует назад и медиально и располагается в горизонтальной борозде на краниальной поверхности задней дуги С1. Ближе к срединной линии позвоночная артерия резко поворачивает и проникает через заднюю атлантозатылочную мембрану в позвоночный канал. Аномальные анастомозы позвоночной артерии в этой области встречаются нечасто, однако здесь может существовать анастомоз между позвоночной артерией и наружной или внутренней сонной артерией, которой носит название межсегментарной артерии проатланта. Может наблюдаться локальное удвоение или фенестрация V3 сегмента позвоночной артерии. Также V3 сегмент может давать начало затылочной артерии. Персистирующая первая межсегментарная артерия может встречаться в случаях, когда позвоночная артерия после выхода из отверстия поперечного отростка С2 не входит в отверстие поперечного отростка С1, а проникает в спинномозговой канал ниже уровня С1 (3-4%). Четвертый сегмент (V4) позвоночной артерии проникает через твердую мозговую оболочку и следует в большое затылочное отверстие, на уровне которого артерия располагается кпереди от продолговатого мозга и иногда образует анастомоз с противоположной позвоночной артерией, называемый базилярной артерией. Экстракраниальные сегменты позвоночной артерии дают начало достаточно крупным ветвям, кровоснабжающим глубокие мышцы шеи и мозговые оболочки. Задняя оболочечная ветвь берет начало от позвоночной артерии выше уровня С1 и ниже большого затылочного отверстия и кровоснабжает намет мозжечка и медиальные отделы твердой мозговой оболочки затылочной ямки. Перед тем, как обе позвоночные артерии образуют базилярную артерию, они отдают ветви, которые следуют вниз и медиально и, объединяясь друг с другом, образуют переднюю спинномозговую артерию. Задние спинномозговые артерии могут брать начало от задних нижних мозжечковых артерий или от интракраниальных сегментов позвоночных артерий.

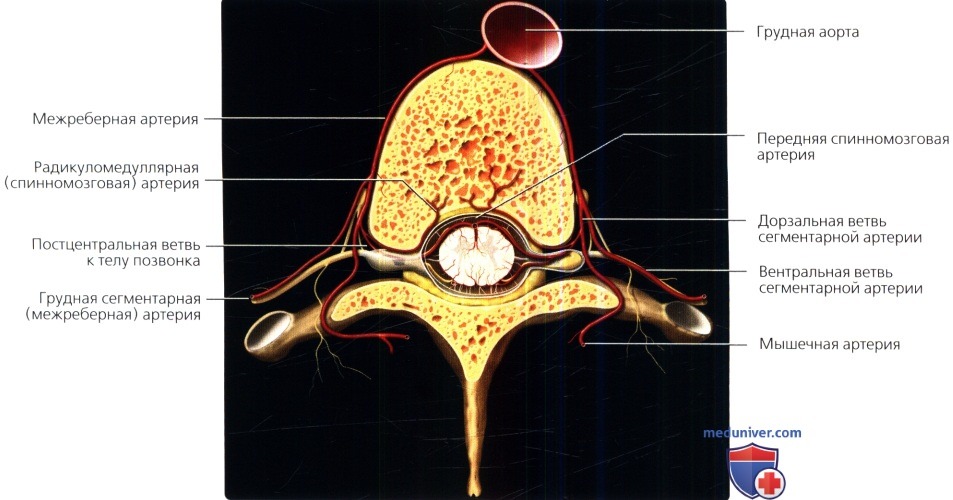

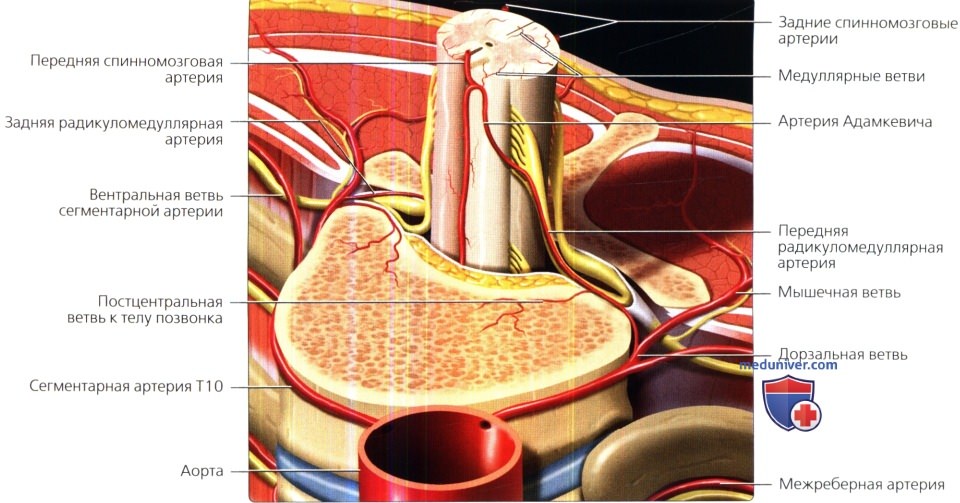

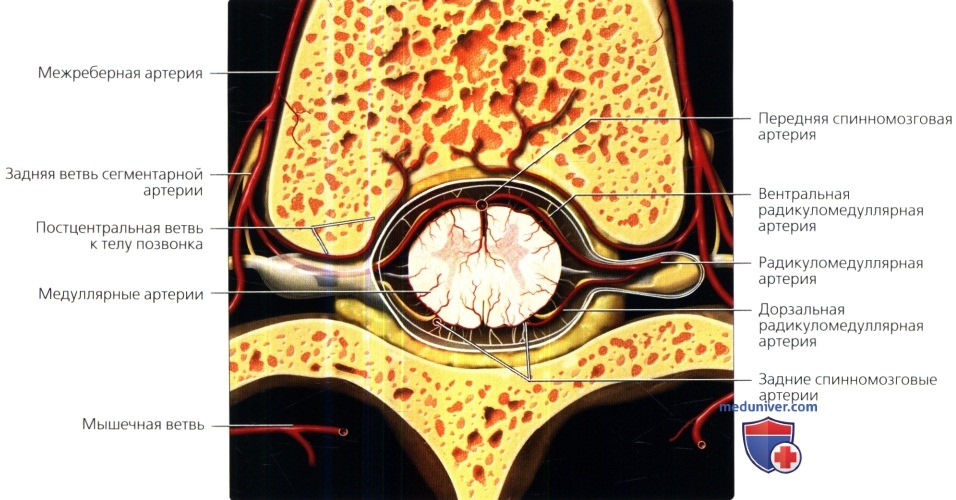

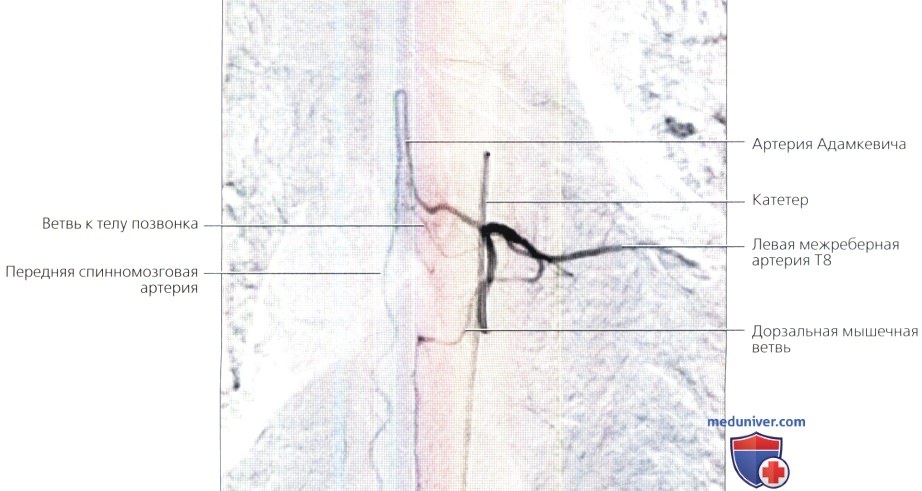

2. Спинномозговые артерии. Кровоснабжение спинного мозга осуществляется сегментарными ветвями позвоночных артерий, а также многочисленными корешковыми артериями, являющимися ветвями сегментарных сосудов. Такими сегментарными сосудами являются нисходящие шейные, глубокие шейные, межреберные, поясничные и крестцовые артерии. Передняя спинномозговая артерия начинается в области слияния интрадуральных сегментов позвоночных артерий несколько каудальней базилярной артерии. Передняя спинномозговая артерия спускается вдоль срединной линии от большого затылочного отверстия до терминальной нити. Обеспечиваемое передней спинномозговой артерией кровоснабжение спинного мозга дополняется многочисленными сегментарными сосудами. Сегментарные сосуды дают начало передним комиссуральным, или центральным, артериям спинного мозга, которые кровоснабжают передние 2/3 поперечника спинного мозга. Передние 2/3 спинного мозга включают передние рога спинного мозга, спиноталамические тракты и кортикоспинальные тракты. Передняя спинномозговая артерия располагается вдоль срединной линии на вентральной поверхности спинного мозга в борозде передней срединной щели спинного мозга. Задние спинномозговые артерии берут начало от задних ветвей позвоночных артерий или от задних нижних мозжечковых артерий. Задние спинномозговые артерии являются парными продольно ориентированными сосудами, расположенными вдоль дорзальной поверхности спинного мозга кнутри от дорзальных корешков. Вместе они образуют разветвленную сеть с множеством анастомозов друг с другом. Задние спинномозговые артерии кровоснабжают заднюю 1/3 поперечника спинного мозга, в т.ч. задние столбы спинного мозга и отчасти – кортикоспинальные тракты. Кровоток на уровне каудальных сегментов передней и задних спинномозговых артерий осуществляется благодаря наличию множества анастомозов между ними и сегментарными артериями. Последние являются ветвями дорзальных ветвей позвоночных артерий, подключичных артерий, межреберных и поясничных сегментарных артерий. Дорзальные ветви проникают в спинномозговой канал через невральные отверстия, пенетрируют твердую мозговую оболочку и делятся на две основные ветви: оболочечную ветвь, кровоснабжающую воронку корешка и твердую мозговую оболочку, и радикуломедуллярную ветвь. Радикуломедуллярная ветвь делится на корешковую артерию, которая проникает в субарахноидальное пространство и кровоснабжает передний и задний корешки спинного мозга. Медуллярная ветвь анастомозирует с передней и задней спинномозговыми артериями. Корешковые артерии являются ветвями радикуломедуллярной артерии и следуют вдоль переднего и заднего корешков спинного мозга. Передняя корешковая артерия следует вдоль передней поверхности спинного мозга, а задняя корешковая артерия-вдоль задней поверхности спинного мозга. Многочисленные эмбриональные сегментарные сосуды со временем облитерируются, у взрослых остаются лишь 2-14 (в среднем шесть) передних корешковых артерий и 11-16 задних корешковых артерий. Основные источники кровоснабжения спинного мозга из корешковых артерий на шейном уровне располагаются на уровне С5-С7. Обычно это 2-3 передних корешковых артерии диаметром 400-600 микрон и 3-4 задних корешковых артерии меньшего (150-400 микрон) диаметра. V3 сегмент позвоночной артерии никогда не дает начало радикуломедуллярным артериями. На уровне грудного отдела позвоночника сегментарные сосуды дают начало 2-3 питающим спинной мозг артериям. Все они обычно располагаются слева и имеют диаметр примерно 550-1200 микрон. Также могут встречаться вентральные питающие сосуды диаметром 200 микрон. Наблюдается обратное взаимоотношение между числом вентральных корешковых сосудов и их калибром. Описаны т. н. «малосегментарный» вариант кровоснабжения спинного мозга, характеризующийся наличием небольшого числа (менее 5) питающих сосудов крупного калибра, и «полисегментарный» вариант-большее число сосудов, имеющих меньший калибр. Основная передняя корешковая артерия, питающая грудной отдел спинного мозга, также носит название артерии Адамкевича. Эта артерия чаще начинается от левых сегментарных артерий (73%) на уровне Т9-Т12 (62%), реже — на поясничном уровне (26%) и еще реже-на уровне Т6-Т8 (12%). Крупный питающий спинной мозг сосуд может также обнаруживаться на уровне верхнегрудного отдела позвоночника, чаще на уровне Т5. Этот сосуд называется артерией Галлера. Число задних питающих спинной мозг сосудов обычно составляет 9-1 2 (в среднем восемь). На грудном уровне они не отличаются преимущественной правосторонней или левосторонней локализацией. Диаметр этих сосудов составляет примерно 150-400 микрон. На пояснично-крестцовом уровне и уровне таза берет начало 0-1 питающий спинной мозг сосуд. Передняя спинномозговая артерия заканчивается на уровне конуса спинного мозга, где она образует коммуникантные ветви с задними спинномозговыми артериями. От задних отделов подвздошных артерий берут начало нижние и верхние латеральные крестцовые артерии, которые входят в передние крестцовые отверстия и дают начало спинномозговым артериям. От передних отделов подвздошных артерий берут начало нижние ягодичные артерии, кровоснабжающие седалищный нерв. Задние ветви внутренних подвздошных артерий дают начало подвздошно-поясничным артериям, кровоснабжающим на уровне крыльев подвздошной кости бедренный нерв.

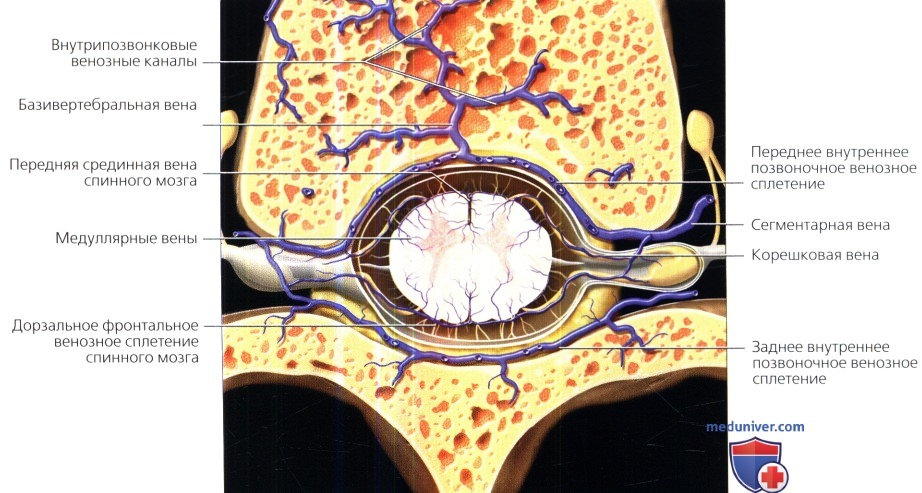

3. Спинномозговые вены. Вены спинного мозга в основном расположены параллельно соответствующим спинномозговым артериям. Венозные коллекторы, однако, характеризуются симметричностью распределения, в отличие от артерий (которые кровоснабжают спинной мозг в значительной степени асимметрично): сегментарные вариации между задними и передними, правыми и левыми венозными стволами выражены минимально. В толще паренхимы спинного мозга располагаются две группы радиально ориентированных венозных коллекторов, которые на поверхности спинного мозга образуют множество анастомозов. Центральная группа вен осуществляет венозный возврат крови от передних рогов спинного мозга и окружающего их белого вещества и дренируется в центральные вены, расположенные в области передней срединной борозды спинного мозга. Здесь из них формируется передняя срединная вена. Периферия дорзальных и латеральных отделов поперечника спинного мозга дренируется мелкими бесклапанными радиально ориентированными венами, которые сообщаются с венозным сплетением на поверхности спинного мозга и которое в свою очередь дренируется в эпидуральное венозное сплетение Батсона. Эпидуральное сплетение образовано передним и задним внутренними позвоночными сплетениями и сообщается с системами верхней и нижней полых вен, непарной и полунепарной вен и внутричерепными венозными синусами. Венозные коллекторы спинного мозга включают от 30 до 70 корешково-медуллярных вен. Передняя срединная вена каудально продолжается вдоль терминальной нити и заканчивается на уровне дистального конца дурального мешка. Фронтальная и срединная вены дренируются в медуллярные вены, которые покидают интрадуральное пространство в области дуральных воронок корешков и продолжаются в эпидуральное венозное сплетение. На уровне листка ТМО медуллярные вены имеют клапаноподобный механизм, предотвращающий рефлюкс крови из эпидурального сплетения в интрадуральное пространство. Интрадуральные сегменты вен клапанов не имеют. в) Эмбриология. Эмбриогенез позвоночной артерии начинается примерно на 32 день эмбрионального развития и заканчивается к 40 дню. Позвоночная артерия образуется путем слияния продольного анастомоза, соединяющего межсегментарные артерии, являющиеся ветвями примитивной парной дорзальной аорты. Межсегментарные артерии в процессе эмбриогенеза регрессируют, за исключением седьмой пары этих артерий, из которых формируются проксимальные сегменты подключичных артерий, включающие зоны, где начинается позвоночная артерия. По мере исчезновения анастомозов с примитивной дорзальной аортой позвоночная артерия начинает приобретать типичную для сосуда форму, хотя в течение некоторого периода вид ее все еще имеет форму бус и извитой ход. Базилярная артерия формируется путем слияния двух примитивных позвоночных артерий. Сосуды спинного мозга берут начало от капиллярной сети на вентральной поверхности спинного мозга, сообщающейся с сегментарными ветвями аорты. Здесь образуется две примитивные артериальные системы. К концу второго месяца эмбрионального развития вентролатеральные артериальные системы трансформируются в единственную срединно расположенную переднюю спинномозговую артерию. Напоминающий сплетение сосудистый рисунок артериаль ной сети остается только на дорзальной поверхности спинного мозга. Формирование передней спинномозговой артерии сопровождается в различной степени выраженным регрессированием сегментарных питающих сосудов (число которых изначально соответствует числу сегментов спинного мозга – 31). Этот процесс завершается к четвертому месяцу гестации. Наиболее выражен этот регресс на грудном и поясничном уровнях. Сегментарные артерии сохраняются только в виде межреберных и поясничных артерий. На шейном уровне сохраняются дорзальные межсегментарные анастомозы, являющиеся ветвями позвоночных артерий. Вентральные анастомозы на уровне шеи образуют щитошейный ствол. г) Список использованной литературы: – Также рекомендуем “КТ, ангиограмма при персистирующей первой межсегментарной артерии” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 3.9.2019 |

Источник

Оглавление темы “Общая ангиология.”:

1. Общая ангиология. Сосудистая система.

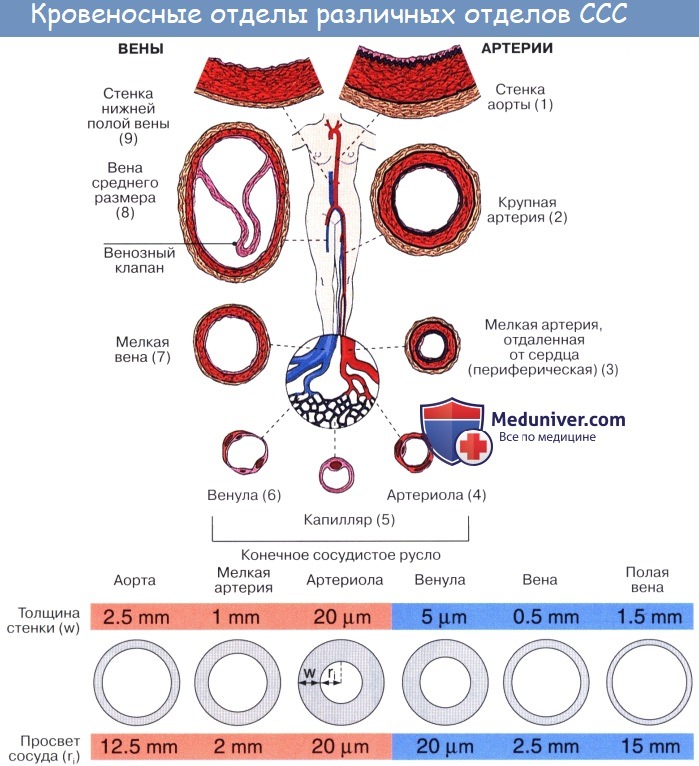

2. Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены.

3. Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.

4. Малый круг кровообращения.

5. Большой (телесный) круг кровообращения. Регионарное кровообращение.

Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены

Кровеносная система состоит из центрального органа — сердца — и находящихся в соединении с ним замкнутых трубок различного калибра, называемых кровеносными сосудами (лат. vas, греч. angeion — сосуд; отсюда — ангиология). Сердце своими ритмическими сокращениями приводит в движение всю массу крови, содержащуюся в сосудах.

Артерии. Кровеносные сосуды, идущие от сердца к органам и несущие к ним кровь, называются артериями (аег — воздух, tereo — содержу; на трупах артерии пусты, отчего в старину считали их воздухоносными трубками).

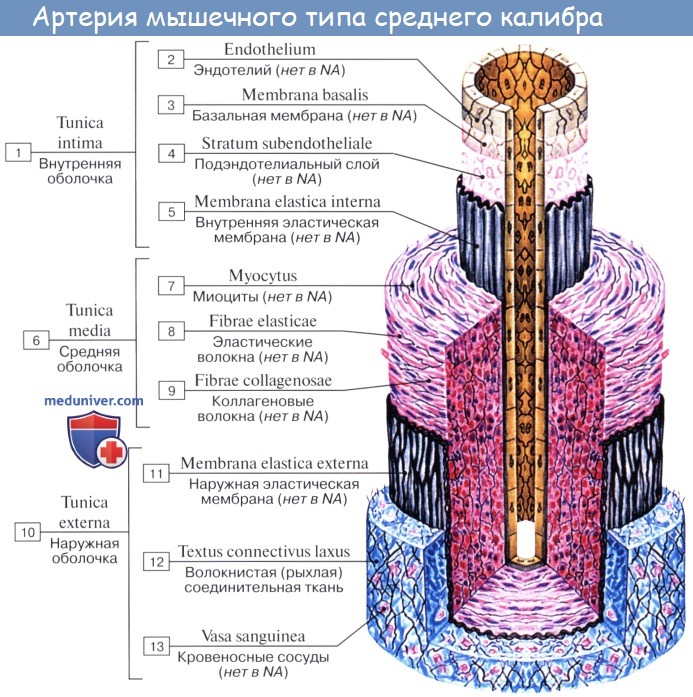

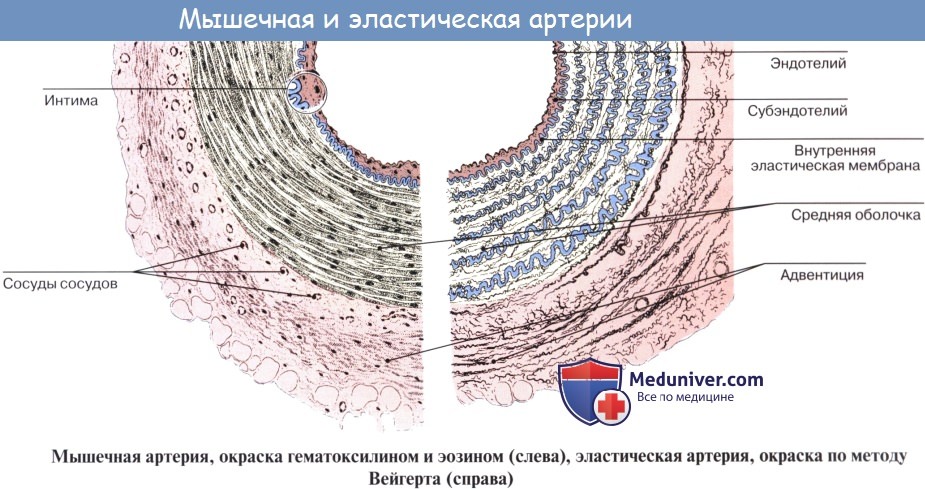

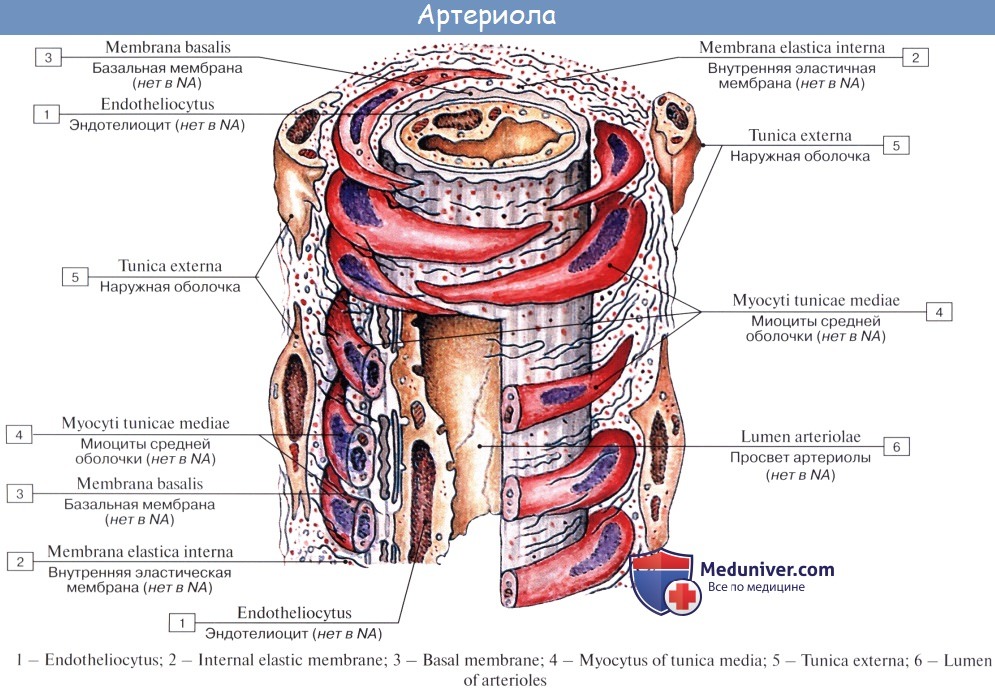

Стенка артерий состоит из трех оболочек. Внутренняя оболочка, tunica intima. выстлана со стороны просвета сосуда эндотелием, под которым лежат субэндотелий и внутренняя эластическая мембрана; средняя, tunica media, построена из волокон неисчерченной мышечной ткани, миоцитов, чередующихся с эластическими волокнами; наружная оболочка, tunica externa, содержит соединительнотканые волокна. Эластические элементы артериальной стенки образуют единый эластический каркас, работающий как пружина и обусловливающий эластичность артерий.

По мере удаления от сердца артерии делятся на ветви и становятся все мельче и мельче. Ближайшие к сердцу артерии (аорта и ее крупные ветви) выполняют главным образом функцию проведения крови. В них на первый план выступает противодействие растяжению массой крови, которая выбрасывается сердечным толчком. Поэтому в стенке их относительно больше развиты структуры механического характера, т. е. эластические волокна и мембраны. Такие артерии называются артериями эластического типа. В средних и мелких артериях, в которых инерция сердечного толчка ослабевает и требуется собственное сокращение сосудистой стенки для дальнейшего продвижения крови, преобладает сократительная функция.

Она обеспечивается относительно большим развитием в сосудистой стенке мышечной ткани. Такие артерии называются артериями мышечного типа. Отдельные артерии снабжают кровью целые органы или их части.

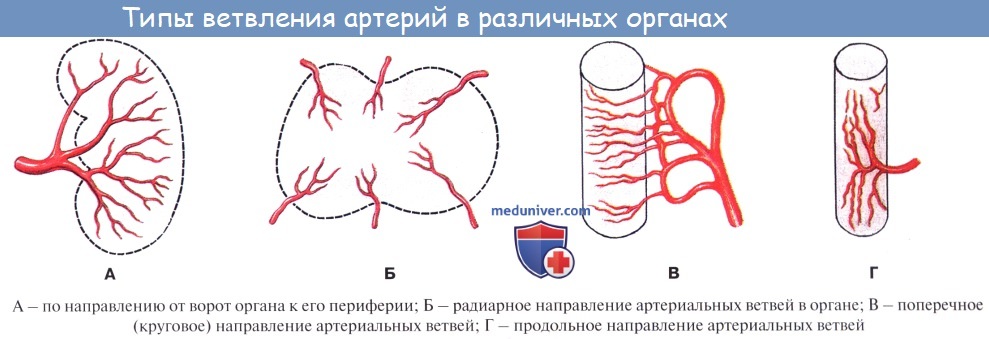

По отношению к органу различают артерии, идущие вне органа, до вступления в него — экстраорганные артерии, и их продолжения, разветвляющиеся внутри него — внутриорганные, или ингпраорганные, артерии. Боковые ветви одного и того же ствола или ветви различных стволов могут соединяться друг с другом. Такое соединение сосудов до распадения их на капилляры носит название анастомоза, или соустья (stoma — устье). Артерии, образующие анастомозы, называются анастомозирующими (их большинство).

Артерии, не имеющие анастомозов с соседними стволами до перехода их в капилляры (см. ниже), называются конечными артериями (например, в селезенке). Конечные, или концевые, артерии легче закупориваются кровяной пробкой (тромбом) и предрасполагают к образованию инфаркта (местное омертвение органа).

Последние разветвления артерий становятся тонкими и мелкими и потому выделяются под названием артериол.

Артериола отличается от артерии тем, что стенка ее имеет лишь один слой мышечных клеток, благодаря которому она осуществляет регулирующую функцию. Артериола продолжается непосредственно в прекапилляр, в котором мышечные клетки разрозненны и не составляют сплошного слоя. Прекапилляр отличается от артериолы еще и тем, что он не сопровождается венулой.

От прекапилляра отходят многочисленные капилляры.

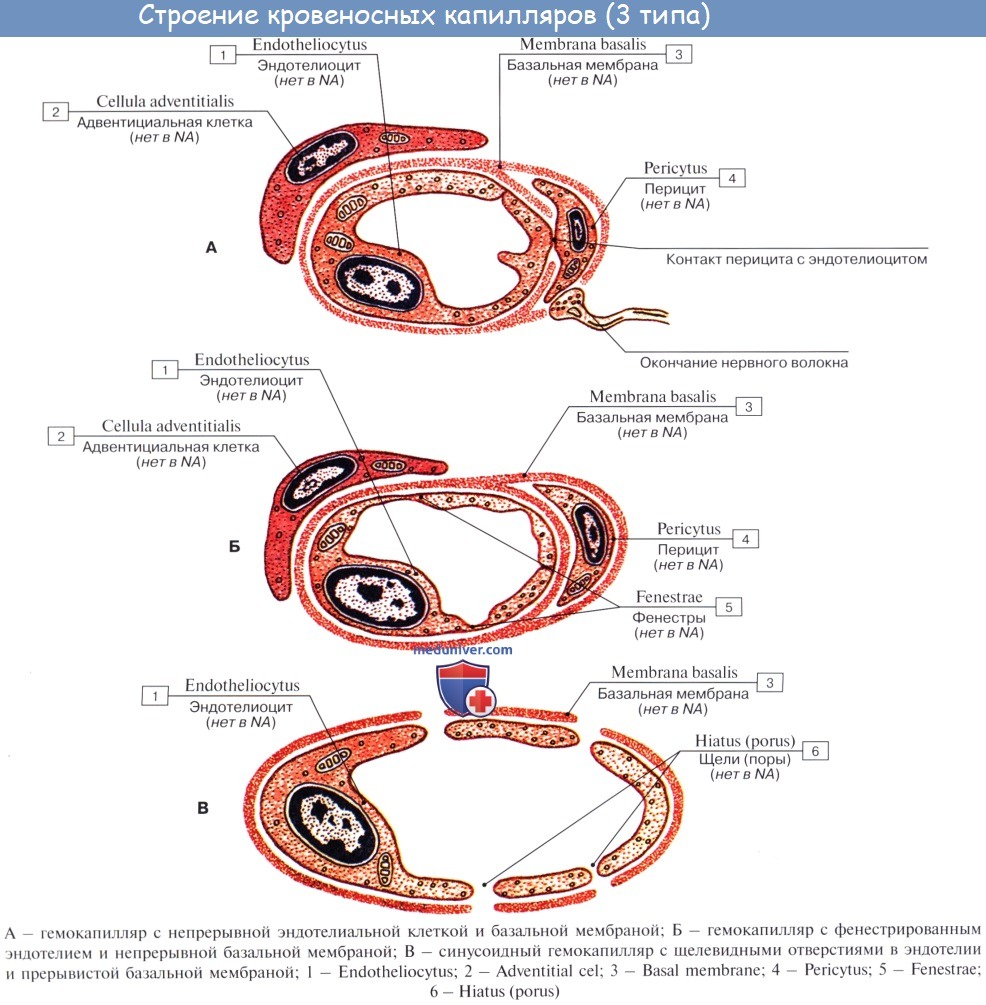

Капилляры представляют собой тончайшие сосуды, выполняющие обменную функцию. В связи с этим стенка их состоит из одного слоя плоских эндотелиальных клеток, проницаемого для растворенных в жидкости веществ и газов. Широко анастомозируя между собой, капилляры образуют сети (капиллярные сети), переходящие в посткапилляры, построенные аналогично прекапилляру. Посткапилляр продолжается в венулу, сопровождающую арте-риолу. Венулы образуют тонкие начальные отрезки венозного русла, составляющие корни вен и переходящие в вены.

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

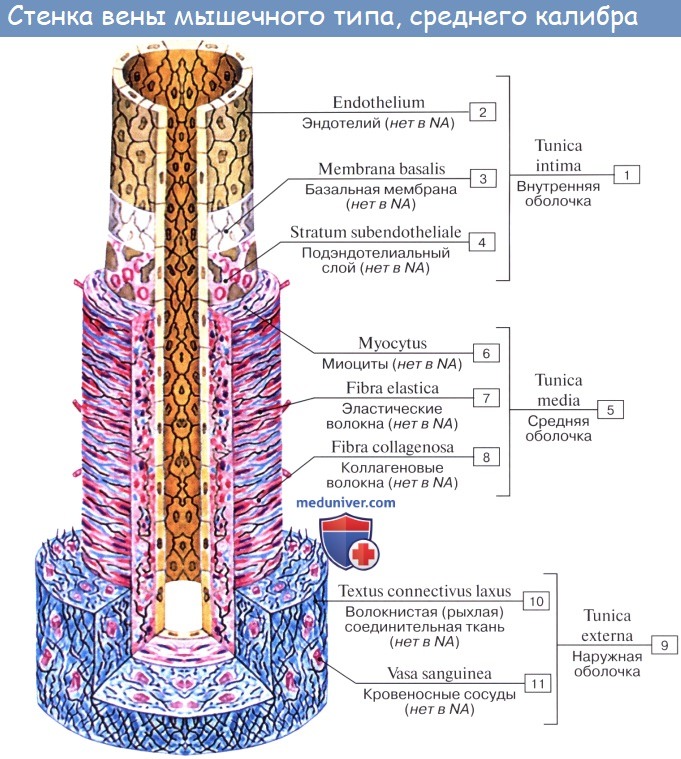

Вены (лат. vena, греч. phlebs; отсюда флебит — воспаление вен) несут кровь в противоположном по отношению к артериям направлении, от органов к сердцу. Стенки их устроены по тому же плану, что и стенки артерий, но они значительно тоньше и в них меньше эластической и мышечной ткани, благодаря чему пустые вены спадаются, просвет же артерий на поперечном разрезе зияет; вены, сливаясь друг с другом, образуют крупные венозные стволы — вены, впадающие в сердце.

Вены широко анастомозируют между собой, образуя венозные сплетения.

Движение крови по венам осуществляется благодаря деятельности и присасывающему действию сердца и грудной полости, в которой во время вдоха создается отрицательное давление в силу разности давления в полостях, а также благодаря сокращению скелетной и висцеральной мускулатуры органов и другим факторам.

Имеет значение и сокращение мышечной оболочки вен, которая в венах нижней половины тела, где условия для венозного оттока сложнее, развитасильнее, чем в венах верхней части тела. Обратному току венозной крови препятствуют особые приспособления вен — клапаны, составляющие особенности венозной стенки. Венозные клапаны состоят из складки эндотелия, содержащей слой соединительной ткани. Они обращены свободным краем в сторону сердца и поэтому не препятствуют току крови в этом направлении, но удерживают ее от возвращения обратно.

Артерии и вены обычно идут вместе, причем мелкие и средние артерии сопровождаются двумя венами, а крупные — одной. Из этого правила, кроме некоторых глубоких вен, составляют исключение главным образом поверхностные вены, идущие в подкожной клетчатке и почти никогда не сопровождающие артерий. Стенки кровеносных сосудов имеют собственные обслуживающие их тонкие артерии и вены, vasa vasorum. Они отходят или от того же ствола, стенку которого снабжают кровью, или от соседнего и проходят в соединительнотканном слое, окружающем кровеносные сосуды и более или менее тесно связанном с их наружной оболочкой; этот слой носит название сосудистого влагалища, vagina vasorum.

В стенке артерий и вен заложены многочисленные нервные окончания (рецепторы и эффекторы), связанные с центральной нервной системой, благодаря чему по механизму рефлексов осуществляется нервная регуляция кровообращения. Кровеносные сосуды представляют обширные рефлексогенные зоны, играющие большую роль в нейро-гуморальной регуляции обмена веществ.

Соответственно функции и строению различных отделов и особенностям иннервации все кровеносные сосуды в последнее время слали делить на 3 группы: 1) присердечные сосуды, начинающие и заканчивающие оба круга кровообращения, — аорта и легочный ствол (т. е. артерии эластического типа), полые и легочные вены; 2) магистральные сосуды, служащие для распределения крови по организму. Это — крупные и средние экстраорганные артерии мышечного типа и экстраорганные вены; 3) органные сосуды, обеспечивающие обменные реакции между кровью и паренхимой органов. Это — внутриорганные артерии и вены, а также звенья микроциркуляторного русла.

– Также рекомендуем “Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.”

Источник