Кровеносные сосуды щитовидная железа

Общие сведения о допплеровском УЗИ ЩЖ

• Все современные ультразвуковые аппараты оснащены технической возможностью допплеровского УЗИ.

• Любое УЗИ щитовидной железы обязательно должно проводиться с допплеровской диагностикой кровотока железы. Отсутствие этой части исследования при УЗИ указывает на неполноценность диагностики.

• При УЗИ щитовидной железы врач должен выявить интенсивность кровотока и наибольшую пиковую скорость в щитовидных артериях.

Если Вам сообщают, что допплеровское исследование щитовидной железы проводится отдельно от исследования «УЗИ щитовидной железы» и его цена дополнительная, то это ― признак административной хитрости.

Не существует каких-то особых показаний к допплерографии щитовидной железы. Все состояния щитовидной железы подлежат ультразвуковой допплеровской диагностике.

При каждом УЗИ щитовидной железы показана и обязательна Допплерография. ПРЕИМУЩЕСТВА же допплерографии заключаются в:

• Оценке функционального напряжения всей железы и ее частей (в т.ч. узлов),

• Выявлении признака рака узлов щитовидной железы.

Что должно быть в Протоколе УЗИ

Врач-УЗИ (сонолог) должен сообщить в документе «Протокол УЗИ ЩЖ» следующее:

• Интенсивность кровотока отдельно для каждой доли и перешейка ЩЖ,

• Определять интенсивность кровотока тремя признаками: малое, умеренное (среднее) и значительное усиление кровотока,

• Для каждой доли ЩЖ ― максимальную пиковую систолическую скорость кровотока (максПССК) в конкретном числовом значении, применяя величины в смс,

• Для узла (-ов) щитовидной железы указывать ― интенсивность кровотока (малая, умеренная, значительная), характер распределения сосудов (упорядоченное или неупорядоченное).

Васкуляризация ― что это такое?

В «Протоколах УЗИ ЩЖ» врачи часто применяют слово «васкуляризация». Эта васкуляризация, по их выражению, может быть «не измененной», «увеличенной», «уменьшенной» и пр. Что такое васкуляризация щитовидной железы?

По-латински сосуд (кровеносный) ― vas (вас). Следовательно, «васкуляризация» ― это «сосудистость». Вот врачи и пишут о сосудистости щитовидной железы. Это выражение воспринимается странно. Как-то не по-русски. Но это никто не замечает, поскольку по-латыни не так заметно и, к тому же, «васкуляризацию» используют все врачи УЗИ. Васкуляризация стала привычной… врачам.

Эта «васкуляризация» пришла в профессиональный обиход из англоязычных научных статей. В таком заимствовании не было и нет потребности, но стремление «наших» к загранице так велико, и так хочется ПИСАТЬ НАУЧНО УМНО, что вместо русских слов специалисты в данном случае стали применять эту «васкуляризацию».

Заметьте, что англичане склонны сокращать. Вместо словосочетания «щитовидная железа» (у них ― Thyroid Gland) говорящие и пишущие на английском языке врачи применяют лишь одно слово ― Thyroid. Почти также у них произошло с «васкуляризацией».

В действительности, при УЗИ врачи видят наполнение сосудов кровью, а количество сосудов существенно не меняется. Поэтому правильно писать не о васкуляризации (сосудистости), а о кровотоке.

В научных и научно-популярных изданиях от Клиники щитовидной железы доктора А.В. Ушакова вы, читатель, никогда не увидите слово «васкуляризация» применительно к описанию реальной ультразвуковой картины. Лишь в качестве подобного пояснения значения терминов для пациентов и специалистов. Грамотно писать и говорить о «кровотоке», то есть об интенсивности и скорости «кровотока» железы.

Интенсивность кровотока щитовидной железы

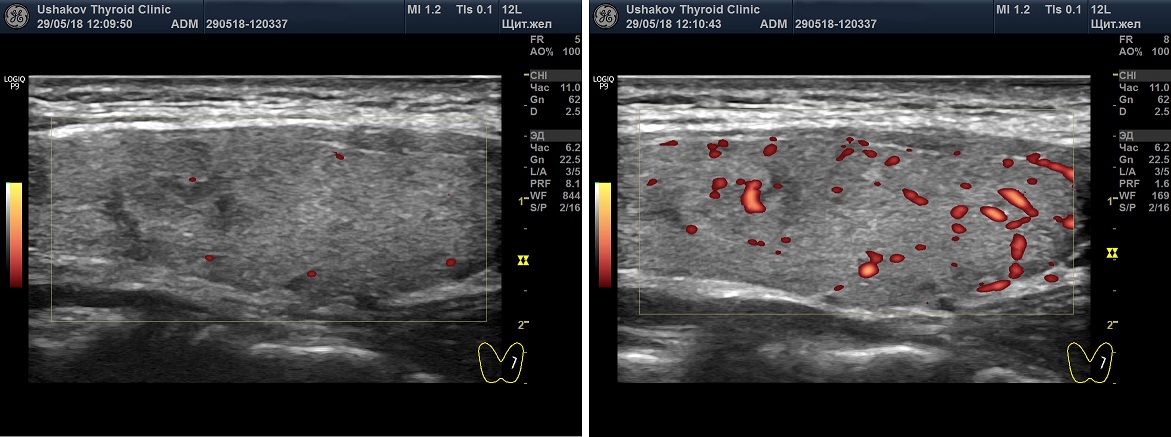

Кровоток в ЩЖ определяется в режиме ЦДК или ЭДК. Многие врачи применяют ЦДК, а не ЭДК, несмотря на меньшее количество искажений при ЭДК. Наша Клиника предлагает всем коллегам выполнять оценку интенсивности кровотока в ЩЖ с помощью ЭДК, а скорость крови в режиме ЦДК, так как ЦДК позволяет цветом различать артерии от вен.

Рисунок 2. Два варианта ультразвукового допплеровского режима ― ЦДК (цветовое допплеровское картирование) и ЭДК (энергетическое допплеровское картирование). Программа УЗ-аппарата показывает сосуды цветом. Красным и синим при ЦДК и алым ― при ЭДК. При ЦДК видны сосуды (артерии и вены), несущие кровь в разных направлениях). При ЭДК не видно направления течения крови, но меньше погрешностей.

Рисунок 2. Два варианта ультразвукового допплеровского режима ― ЦДК (цветовое допплеровское картирование) и ЭДК (энергетическое допплеровское картирование). Программа УЗ-аппарата показывает сосуды цветом. Красным и синим при ЦДК и алым ― при ЭДК. При ЦДК видны сосуды (артерии и вены), несущие кровь в разных направлениях). При ЭДК не видно направления течения крови, но меньше погрешностей.

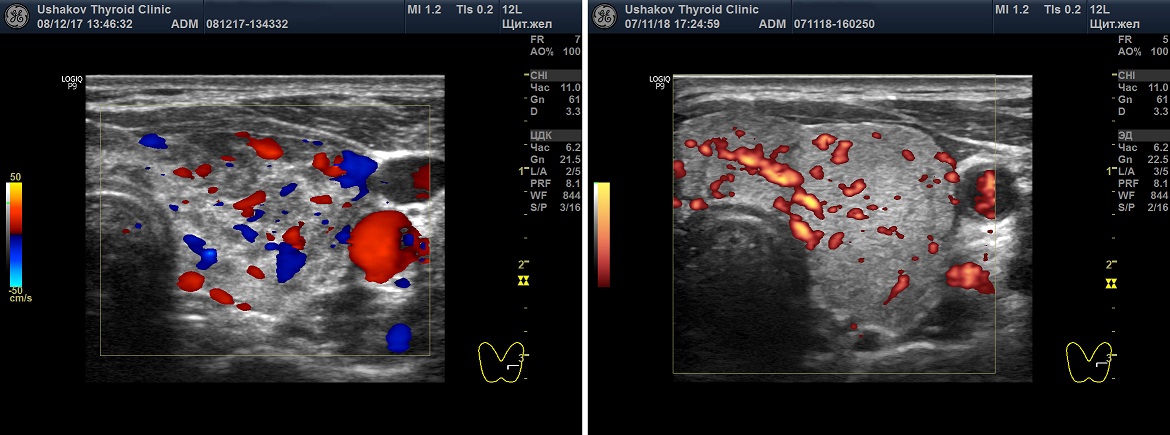

Допустим, врач правильно настроил допплеровские параметры своего УЗ-аппарата (в зависимости от настроек интенсивность кровотока может оказаться разной). Врач должен раздвинуть на своем видимом поле допплеровскую карту максимально широко, охватывая всю видимую часть ЩЖ. Попытка определить интенсивность кровотока в маленьком допплеровском окошке усложнит процесс и может способствовать ошибке.

Рисунок 3. Разные настройки режима ЭДК ультразвукового допплеровского исследования. Представлена одна и та же проекция правой доли щитовидной железы. Период между снимками ― 1 минута. Слева ― с нормальными базовыми настройками (смотрите справа значения PRF), справа ― с настройками более высокой чувствительности. Видно, что при изменении настроек определяется не нормальный, а усиленный кровоток.

Рисунок 3. Разные настройки режима ЭДК ультразвукового допплеровского исследования. Представлена одна и та же проекция правой доли щитовидной железы. Период между снимками ― 1 минута. Слева ― с нормальными базовыми настройками (смотрите справа значения PRF), справа ― с настройками более высокой чувствительности. Видно, что при изменении настроек определяется не нормальный, а усиленный кровоток.

Специалист должен просмотреть датчиком каждую долю и перешеек ЩЖ, продвигая датчик вдоль и поперек, определяя, таким образом, количество сосудистых элементов, которые программа окрашивает в цвета. При ЭДК ― обычно в алый цвет, при ЦДК ― в два цвета ― красный и синий.

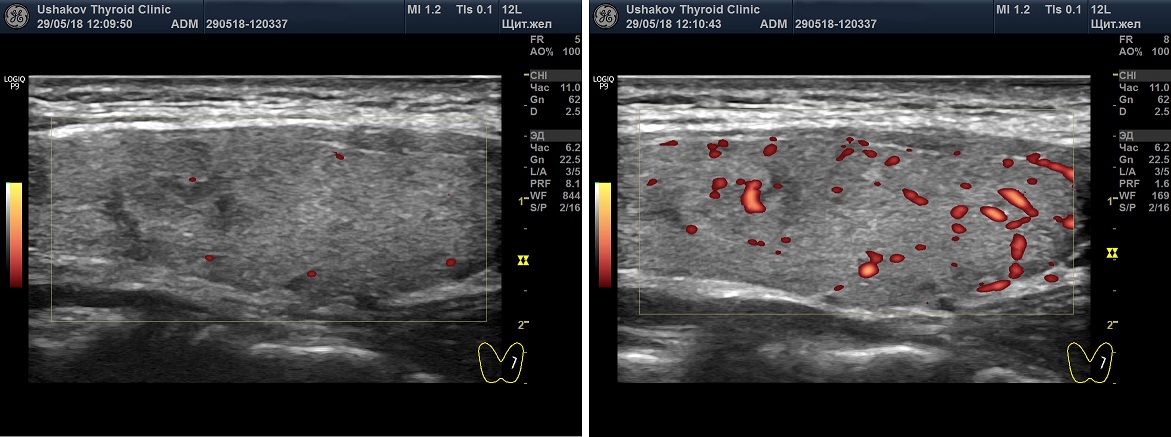

Существуют 6 вариантов интенсивности кровотока в ткани щитовидной железы:

• Ослабленный,

• Нормальный (в составе нормального – оптимальный),

• Малого усиления,

• Умеренного усиленный,

• Значительно усиленный,

• Очень значительно усиленный.

Ослабленная интенсивность кровотока ― сосудистые элементы не видны или имеется 1-2 малого диаметра.

Нормальная интенсивность кровотока ― сосудистые элементы в доле ЩЖ от 3-4 до 10, без расширения магистральных сосудов.

Оптимальная интенсивность кровотока ― сосудистые элементы в доле ЩЖ около 5-7, без расширения магистральных сосудов.

Малое усиление интенсивности кровотока ― сосудистые элементы в доле ЩЖ от 10-12 до 20-25, с расширением некоторых сосудов.

Умеренное усиление интенсивности кровотока ― сосудистые элементы в доле ЩЖ от 20-25 до 35-40, с расширением магистральных сосудов внутри и по периметру доли.

Значительное усиление интенсивности кровотока ― сосудистые элементы в доле ЩЖ более 40, с расширением многих сосудов.

Очень значительное усиление интенсивности кровотока ― почти полное заполнение щитовидной железы сосудистыми элементами.

Рисунок 4. УЗИ ― допплеровское исследование интенсивности кровотока щитовидной железы. Показаны несколько вариантов: Ослабленный кровоток, нормальный кровоток, Малое усиление кровотока, Умеренное усиление кровотока и Значительное усиление кровотока.

Рисунок 4. УЗИ ― допплеровское исследование интенсивности кровотока щитовидной железы. Показаны несколько вариантов: Ослабленный кровоток, нормальный кровоток, Малое усиление кровотока, Умеренное усиление кровотока и Значительное усиление кровотока.

О чём сообщает интенсивность кровотока в ЩЖ? Это очень важный вопрос! Наши коллеги думают о том, что на кровоток влияют какие-то активные химические вещества организма и связывают это с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ). Нигде и ни в каких изданиях по УЗИ (статьях и руководствах) специалистов разных стран, кроме нашей Клиники, вы не встретите чёткого и конкретного пояснения механизма изменения кровотока в сосудистой сети щитовидной железы!!! Из текста этих «научных» работ видно, как авторы осторожны в своих выводах (Некоторые из них пишут, что якобы усиление кровотока может быть признаком воспаления). Просто удивительно, как им в голову не приходит, что мышечный тонус сосудов прямо управляется периферической вегетативной НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ (пВНС)! Ведь научной медицине известно, что именно пВНС регулирует тонус сосудов (Причина также проста ― многие десятилетия во всём мире врачей не обучают знаниям о пВНС и влиянии нервной системы на деятельность органов).

Итак, величина интенсивности кровотока в щитовидной железе прямо сообщает о том, с какой интенсивностью нервная система перенапрягает части железы. Ведь часто видно, что количество сосудистых элементов (т.е. интенсивность кровотока) не одинаково в правой и левой долях и может быть разным внутри одной доли (в её крупных частях (сегментах). Эта особенность не может быть контролируема только химически, так как химические вещества одинаково распределены в крови, но именно нервные стимулы могут по-разному влиять на разные части ЩЖ. Всё это было подробно пояснено доктором А.В. Ушаковым в его справочном руководстве для врачей «Клиническая ультразвуковая диагностика доброкачественной патологии щитовидной железы» (2018).

Какой вывод следует, если при допплеровском исследовании выявлено усиление кровотока? О чём думать? Усиление кровотока (или васкуляризации) прямо сообщает об увеличении нервной стимуляции щитовидной железы. То есть свидетельствует об избыточном перенапряжении ткани железы. Такое состояние способствует истощению и затем разрушению (деструкции) клеток щитовидной железы. В ответ на гибель клеток, с током крови в ткань ЩЖ проникают иммунные клетки (лимфоциты), очищают от разрушенных элементов ткани и способствуют регенерации. Это реальность, заметная при УЗИ, известная МЕДИЦИНЕ, как науке, но исключенная и неизвестная врачам, которые, как они думают, занимаются «наукой».

Скорость кровотока

Специальный допплеровский режим позволяет измерить скорость кровотока в верхней и нижней артериях долей щитовидной железы.

Определяется пиковая скорость крови, то есть наибольшая скорость среди разных потоков внутри артерии. Дело в том, что стенки сосудов тормозят движение крови, а центральная область сосуда движется с большей скоростью. Поэтому современные аппараты УЗИ способны определить скорость разных зон в сосуде и показать наибольшую, т.е. ПИКОВУЮ скорость кровотока. При этом определяется пиковая скорость в момент прохождения пульсовой волны, создаваемой сокращением сердца ― Пиковая Систолическая Скорость Кровотока (ПССК).

Но в зависимости от места расположения метки в щитовидной артерии, имеющей изгибы, сужения (с расширениями) и ответвления, пиковая скорость может быть разной. Поэтому важно, чтобы врач не только формально выявил ПССК, но выявил максимальную ПССК. Для этого врачу требуются знания, навык и, конечно, ― время.

Наиболее удобной для измерения ПССК является верхняя щитовидная артерия в связи с более поверхностным её нахождением, а также постоянством расположения самой артерии и её передне-медиальной ветви. Даже если условия предоставляют возможность и требуют оценки ПССК в нижней щитовидной артерии, всегда требуется измерение вместе с тем ПССК верхней артерии. Такая практика сохранит преемственность в диагностике. То есть можно будет сравнить значения с предыдущими, настоящими и последующими данными.

Варианты оценки Пиковой Систолической Скорости Кровотока

(По данным Клиники щитовидной железы доктора А.В. Ушакова, 2018)

• Ослабленная ПССК ― менее 20 см/с.

• Нормальная ПССК ― 20-30 см/с.

• Оптимальная ПССК ― 23-28 см/с.

• Малое усиление ПССК ― 30-50 см/с.

• Умеренное усиление ПССК ― 50-80 см/с.

• Значительное усиление ПССК ― более 80 см/с,

• Очень значительное усиление ПССК ― более 120 см/с.

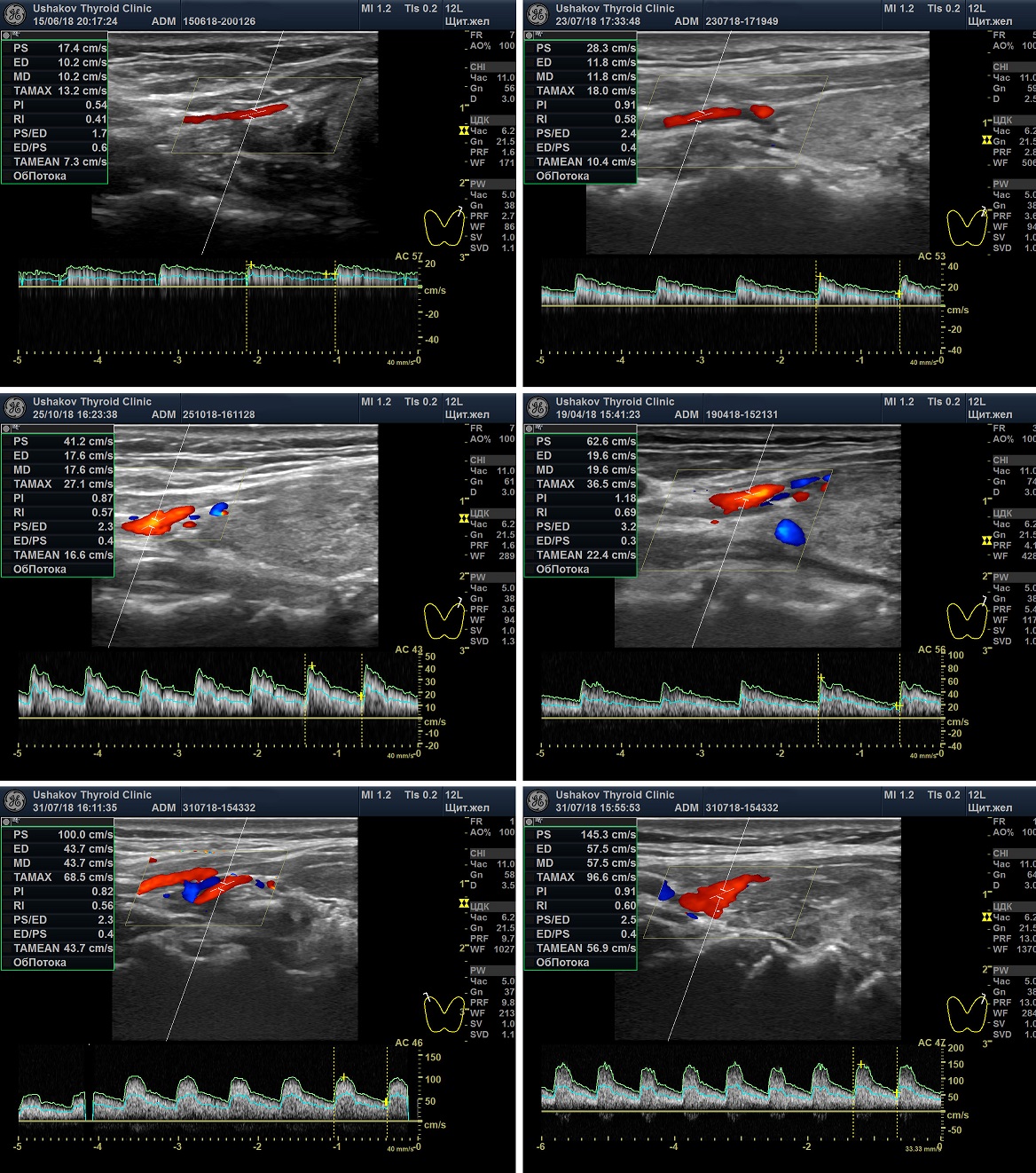

Рисунок 5. Варианты Пиковой Систолической Скорости Кровотока (ПССК). Спектральная допплеровская диагностика кровотока щитовидной железы. Представлены основные случаи ПССК: Ослабленная, Нормальная, Малого усиления, Умеренного усиления, Значительного и Очень значительного усиления.

Рисунок 5. Варианты Пиковой Систолической Скорости Кровотока (ПССК). Спектральная допплеровская диагностика кровотока щитовидной железы. Представлены основные случаи ПССК: Ослабленная, Нормальная, Малого усиления, Умеренного усиления, Значительного и Очень значительного усиления.

Если имеется усиление ПССК, то приходится судить об усиленном влиянии на ткань щитовидной железы и её сосуды со стороны периферической вегетативной нервной системы (пВНС). Увеличение ПССК может определяться при разных состояниях гормонального обмена ― эутиреозе, гипотиреозе и гипертиреозе. Это связано с ведущей ролью пВНС в деятельности щитовидной железы.

Эти значения справедливы для кровотока в сосудах узлов ЩЖ. По ПССК сосудов узлов можно судить о том, насколько активен процесс в ткани узлов щитовидной железы. Такой процесс может быть связан не только с интенсивностью образования гормонов, но и с явлениями размножения клеток (пролиферации) или их разрушения (деструкции). Всё это должен оценивать компетентный специалист и пояснять пациенту.

В Клинике щитовидной железы доктора А.В. Ушакова каждому пациенту определяется интенсивность кровотока и ПССК для долей щитовидной железы. Результаты сообщаются в «Протоколе УЗИ ЩЖ», в т.ч. распечатываются снимки долей в режиме ЭДК и со значениями ПССК.

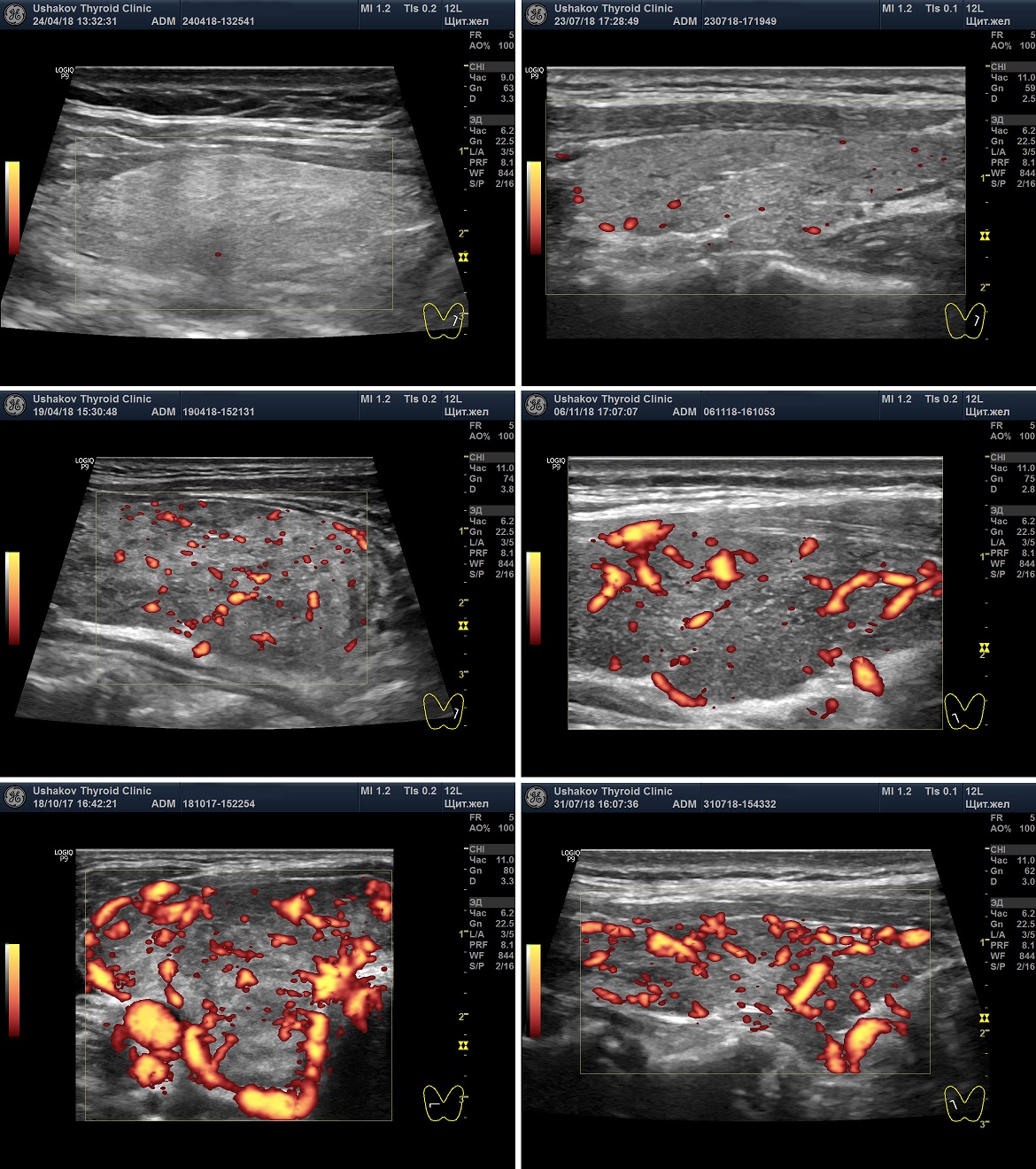

Интенсивность кровотока узлов щитовидной железы

При описании узлов в Протоколе УЗИ врач должен сообщить об интенсивности узлового кровотока и его особенностях расположения в узле. В режиме ЦДК или ЭДК.

Кровоток узла может быть ослабленным, малым, умеренным и значительным. Эта характеристика важна для оценки скорости и течения процессов в узлах. Определение величины интенсивности кровотока узлов поможет в прогнозе изменений узлов в соответствии с их стадиями.

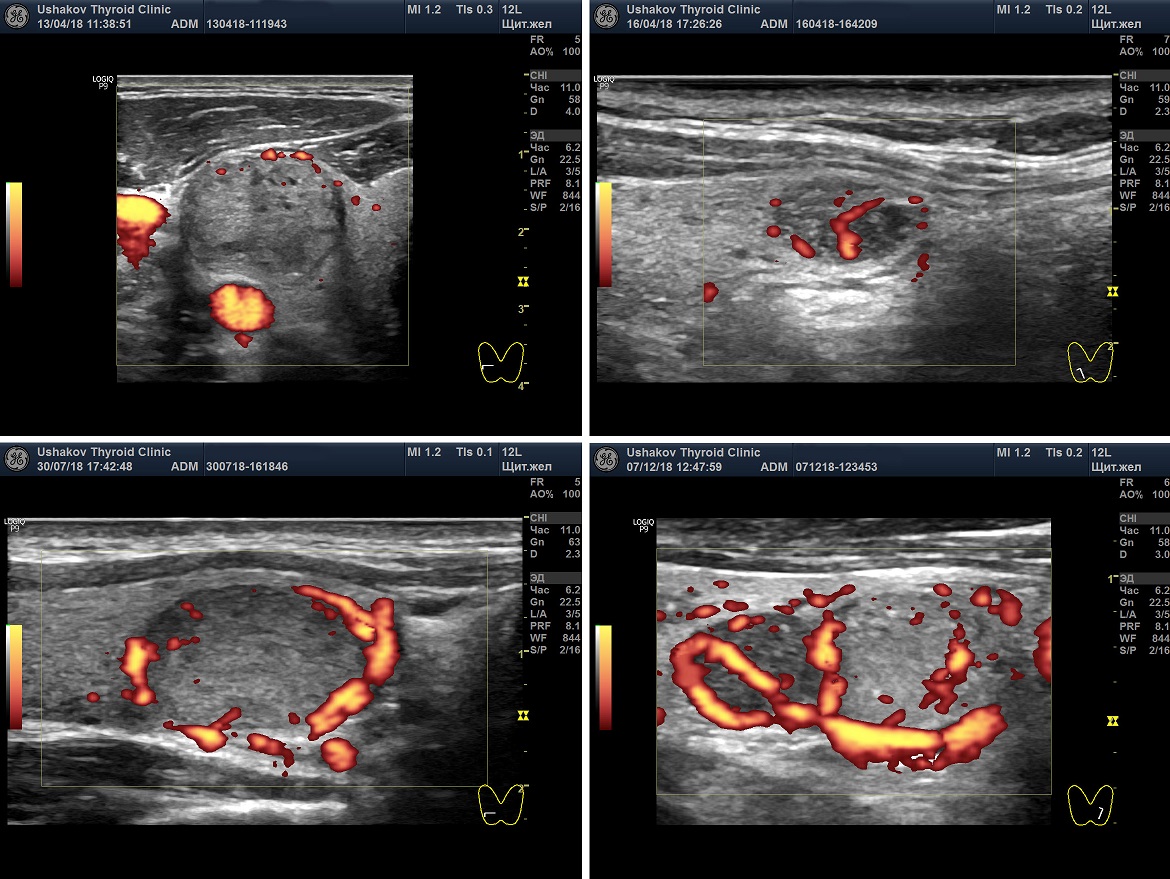

Рисунок. 6. Интенсивность кровотока узлов щитовидной железы. Показаны несколько вариантов интенсивности кровотока: Малой интенсивности, Умеренной интенсивности, Значительной интенсивности.

Рисунок. 6. Интенсивность кровотока узлов щитовидной железы. Показаны несколько вариантов интенсивности кровотока: Малой интенсивности, Умеренной интенсивности, Значительной интенсивности.

Сосуды узла могут определяться по периметру и внутри узла. Информация о том, что кровоток узла «смешанный» (то есть внутри и вокруг узла) не имеет особой клинической ценности, так как может также часто встречаться как в доброкачественных, так и в злокачественных узлах.

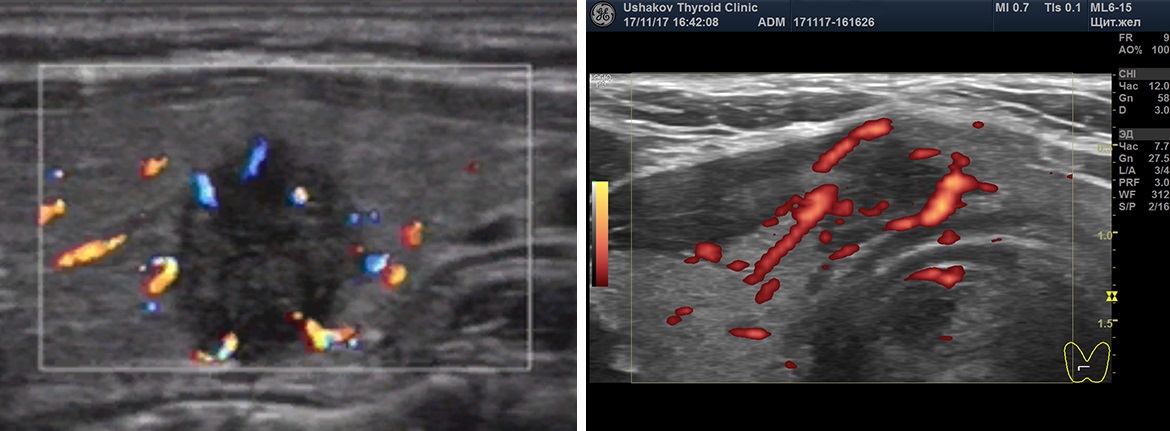

Рисунок. 7. Неупорядоченный кровоток узлов щитовидной железы.

Рисунок. 7. Неупорядоченный кровоток узлов щитовидной железы.

Клиника щитовидной железы доктора А.В. Ушакова ввела такой признак оценки кровотока как его «упорядоченность». Под упорядоченностью кровотока узла понимается расположение сосудов в соответствии с естественным сегментарным устройством ткани узла. Упорядоченность кровотока узлов может быть в разной степени выражена. Беспорядочный кровоток (т.е. независимо от сегментов) относится к важному признаку злокачественности ткани узла. Такое беспорядочное расположение сосудов возникает при неравномерном и несегментированном прорастании сосудов вместе с образованием раковой ткани.

В завершении…

Вы ознакомились с обзором допплерографии щитовидной железы для пациентов. Врачебные особенности такой диагностики гораздо шире, имеют свои особенности и правила, которые доктор А.В. Ушаков передаёт врачам УЗИ (сонологам) во время непосредственного обучения и в своих монографиях.

Рисунок 8. Главный врач Клиники щитовидной железы, к.м.н. А.В. Ушаков проводит обучение специалистов УЗИ.

Рисунок 8. Главный врач Клиники щитовидной железы, к.м.н. А.В. Ушаков проводит обучение специалистов УЗИ.

Источник

Щитовидная железа (glandula thyreoidea) расположена в передней области шеи и состоит из двух долей и перешейка. Боковые доли расположены на уровне щитовидного и перстневидного хрящей, а нижний полюс достигает 5-6-го хряща трахеи. В 30-50 % наблюдений имеется добавочная пирамидальная доля, располагающаяся над перешейком. Щитовидная железа является самой крупной железой эндокринной системы, ее масса достигает 15-25 г. Добавочные (аберрантные) доли щитовидной железы могут располагаться на уровне от корня языка до дуги аорты. Правая доля железы в норме несколько крупнее левой и обильнее васкуляризирована, а при патологических состояниях увеличивается в большей степени. Железа заключена в соединительнотканную оболочку (капсулу), состоящую из внутреннего и наружного листков, между которыми имеется щелевидное пространство, выполненное рыхлой жировой клетчаткой, в котором находятся внеорганные артериальные, венозные и лимфатические сосуды щитовидной железы, паращитовидные железы и возвратный гортанный нерв. От внутреннего листка капсулы железы отходят соединительнотканные прослойки, которые делят железу на дольки. Дольки состоят из 20-40 фолликулов, их стенки выстланы железистым фолликулярным эпителием кубической формы. Фолликулы заполнены однородной вязкой массой (коллоидом) – продуктом, вырабатываемым эпителиальными клетками, и окутаны снаружи сетью капилля¬ров. Коллоид состоит в основном из тиреоглобулина – йодсодержащего гликопротеида. В состав коллоида входят также РНК, ДНК, цитохромоксидаза и другие ферменты.

Различают три типа клеток щитовидной железы:

тип А – активные фолликулярные клетки, выстилающие фолликул и участвующие в метаболизме йода и синтезе тиреоидных гормонов;

тип В – малодифференцированные (камбиальные) клетки, служащие предшественниками при образовании А-клеток;

тип С – парафолликулярные клетки, располагающиеся между фолликулярными клетками, не достигая просвета фолликула, участвуют в синтезе кальцийснижающего гормона кальцитонина.

Именно эти клетки являются источником различных органоспецифических доброкачественных и злокачественных опухолей щитовидной железы.

Кровоснабжение щитовидной железы осуществляется четырьмя основными артериями: правой и левой верхними щитовидными (a. thyreoidea superior), отходящими от наружных сонных артерий, и правой и левой нижними щитовидными артериями (a. thyreoidea inferior), которые берут начало от щитошейных стволов (truncus thyreocervicalis) подключичных артерий. Иногда (в 10-12 % наблюдений) имеется пятая, непарная артерия – низшая щитовидная артерия (a.thyreoidea ima), отходящая от дуги аорты, плечеголовного ствола или внутренней грудной артерии.

Щитовидные артерии проходят рядом с возвратным гортанным нервом и наружной ветвью верхнего гортанного нерва. Повреждение этих нервов ведет к парезу или параличу голосовых связок. Возвратный гортанный нерв проходит впереди нижней щитовидной артерии в 30 % наблюдений, а в 50 % он идет в составе связки Berry, при этом чрезмерная тракция доли железы во время операции увеличивает риск повреждения нерва. В 80-85 % наблюдений наружная ветвь верхнего гортанного нерва тесно прилежит к сосудистой ножке верхнего полюса доли железы, что требует большой осторожности при лигировании сосудов. Соответственно артериям расположены парные вены, ветви которых образуют мощные сплетения и не имеют клапанов. Щитовидная железа интенсивно перфузируется кровью. Скорость кровотока (4-6 мл/мин/г) превышает таковую в почках и уступает лишь надпочечникам. При диффузном токсическом зобе объемная скорость кровотока может достигать 1 л/мин.

Лимфоотток осуществляется в щитовидные, предгортанные, пред- и паратрахеальные лимфатические узлы.

Иннервация щитовидной железы осуществляется за счет симпатической и парасимпатической части вегетативной нервной системы.

Секреторная функция. Щитовидная железа секретирует йодированные гормоны – тироксин, или тетрайодтиронин (Т4), и трийодтиронин (Т3), а также нейодированные гормоны – кальцитонин и соматостатин. Основными компонентами, необходимыми для образования гормонов, служат йод и аминокислота тирозин. Йод поступает в организм с пищей, водой, в виде органических и неорганических соединений. Избыточное количество йода выделяется из организма с мочой (98 %), желчью (2 %). В крови органические и неорганические соединения йода образуют йодиды калия и натрия, которые проникают в эпителий фолликулов железы. Под действием пероксидазы ионы йода в клетках фолликулов превращаются в атомарный йод и присоединяются к тирео-глобулину или тирозину. Йодированные тирозины (монойодтирозин и дийодтирозин) не обладают гормональной активностью, но являются субстратом для образования тиреоидных гормонов Т3 и Т4 (результат соединения двух йодированных тирозинов).

Йодированный тиреоглобулин накапливается в просвете фолликулов. Сохраняемое таким образом количество тиреоидных гормонов таково, что его достаточно для поддержания эутиреоидного состояния в течение 30-50 дней при полностью заблокированном синтезе Т3 и Т” (расход гормонов составляет примерно 1 % в день).

При снижении уровня тиреоидных гормонов увеличивается высвобождение ТТГ Под влиянием ТТГ мелкие капельки коллоида с тиреоглобулинами путем эндоцитоза снова поступают в тиреоциты и соединяются с лизосомами. Под действием протеолитических ферментов по мере продвижения лизосом от апикальной части клетки к базальной мембране (к капиллярам) происходит гидролиз тиреоглобулина с высвобождением Т3 и Т4. Последние поступают в кровь и связываются с белками крови (тироксинсвязывающим глобулином, транстиреином и альбумином), которые осуществляют транспортную функцию. Только 0,04 % Т4 и 0,4 % Т3 находятся в несвязанной с белками форме, что и обеспечивает биологическое действие гормонов На периферии Т4 конвертируется в Т3 (путем монодейодирования), который в 4-6 раз превосходит тироксин по активности, именно за счет Т3 реализуется в основном биологическое действие гормонов щитовидной железы.

В настоящее время многие исследователи считают трийодтиронин и тироксин формами единого тиреоидного гормона, причем тироксин является прогормоном, или транспортной формой, а трийодтиронин – основной формой гормона.

Регуляция синтеза и секреция гормонов щитовидной железы осуществляются центральной нервной системой через гипоталамо-гипофизарную систему. Гипоталамус секретирует тирео-тропин-рилизинг-гормон (ТРГ), или тиреолиберин, который, попадая в гипофиз, стимулирует выработку тиреотропного гормона (ТТГ) – тиреотропина. ТТГ по кровяному руслу достигает щитовидной железы и регулирует ее рост, стимулирует образование гормонов

Между центральной нервной системой, гипофизом и щитовидной железой существует и обратная связь. При избытке йодсодержащих гормонов тиреотропная функция гипофиза снижается, а при их дефиците повышается, что приводит не только к усилению функции щитовидной железы (гипертиреозу), но и к диффузной или узловой гиперплазии.

Физиологическая роль тиреоидных гормонов многогранна. Они контролируют скорость потребления кислорода и образования тепла в организме, способствуют утилизации глюкозы, ли-полизу, синтезу многих белков, оказывают хронотропный и ионотропный эффекты на сердеч¬ную мышцу, стимулируют моторику желудочно-кишечного тракта, повышают эритропоэз и т. п. Т3 и Т4 наряду с другими гормонами влияют на рост и созревание организма.

<Значительный недостаток гормонов в раннем возрасте (гипотиреоз) ведет к задержке роста, соматиче¬ским и психическим нарушениям – кретинизму, а в более старшем – к замедлению всех процессов обмена веществ, вплоть до микседемы.

Патологоанатомическая картина. Большинство заболеваний щитовидной железы вызывает ограниченное (узловое, очаговое) или диффузное ее увеличение – зоб (struma). Это может быть вызвано чрезмерным накоплением коллоида в фолликулах, гиперплазией фолликулярного эпителия, лимфоидной инфильтрацией, разрастанием соединительной ткани, развитием воспаления, опухолью (доброкачественной или злокачественной) и другими причинами. Различа¬ют две основные формы гиперплазии эпителия: пролиферацию экстрафолликулярного эпите¬лия (обычно макро- или микрофолликулярный узловой зоб) и пролиферацию эпителия сформированных фолликулов (диффузный токсический зоб). Часто наблюдается сочетание обеих форм. Гиперплазия эпителия бывает диффузной (равномерно поражается вся железа) и очаговой (поражаются отдельные участки, из которых могут развиваться узлы).

Таким образом, понятие “зоб” в сущности не является диагнозом. Оно лишь означает, что имеется какое-то заболевание щитовидной железы, сопровождающееся постепенным увеличением объема органа. При расспросе и объективном исследовании предстоит выяснить истинную причину заболевания.

Источник