Кровеносные сосуды состоящие из одного слоя клеток называются

Оглавление темы “Общая ангиология.”:

1. Общая ангиология. Сосудистая система.

2. Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены.

3. Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.

4. Малый круг кровообращения.

5. Большой (телесный) круг кровообращения. Регионарное кровообращение.

Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены

Кровеносная система состоит из центрального органа — сердца — и находящихся в соединении с ним замкнутых трубок различного калибра, называемых кровеносными сосудами (лат. vas, греч. angeion — сосуд; отсюда — ангиология). Сердце своими ритмическими сокращениями приводит в движение всю массу крови, содержащуюся в сосудах.

Артерии. Кровеносные сосуды, идущие от сердца к органам и несущие к ним кровь, называются артериями (аег — воздух, tereo — содержу; на трупах артерии пусты, отчего в старину считали их воздухоносными трубками).

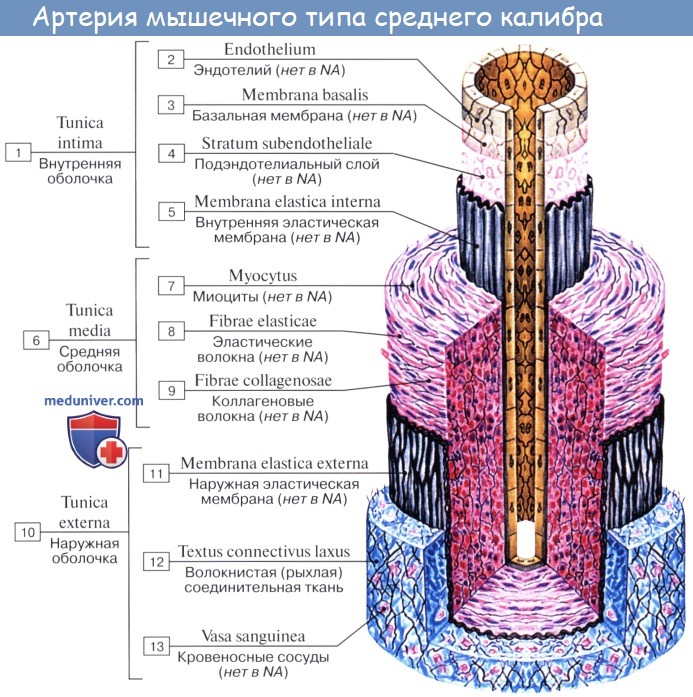

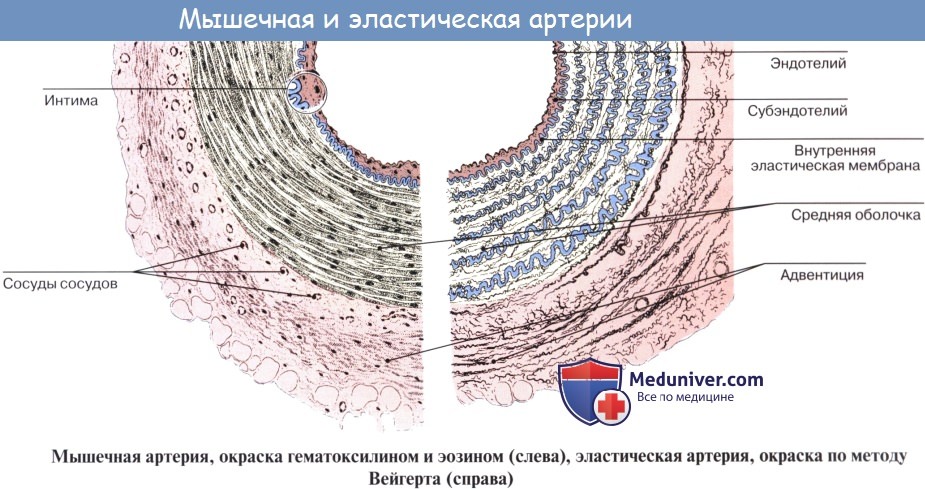

Стенка артерий состоит из трех оболочек. Внутренняя оболочка, tunica intima. выстлана со стороны просвета сосуда эндотелием, под которым лежат субэндотелий и внутренняя эластическая мембрана; средняя, tunica media, построена из волокон неисчерченной мышечной ткани, миоцитов, чередующихся с эластическими волокнами; наружная оболочка, tunica externa, содержит соединительнотканые волокна. Эластические элементы артериальной стенки образуют единый эластический каркас, работающий как пружина и обусловливающий эластичность артерий.

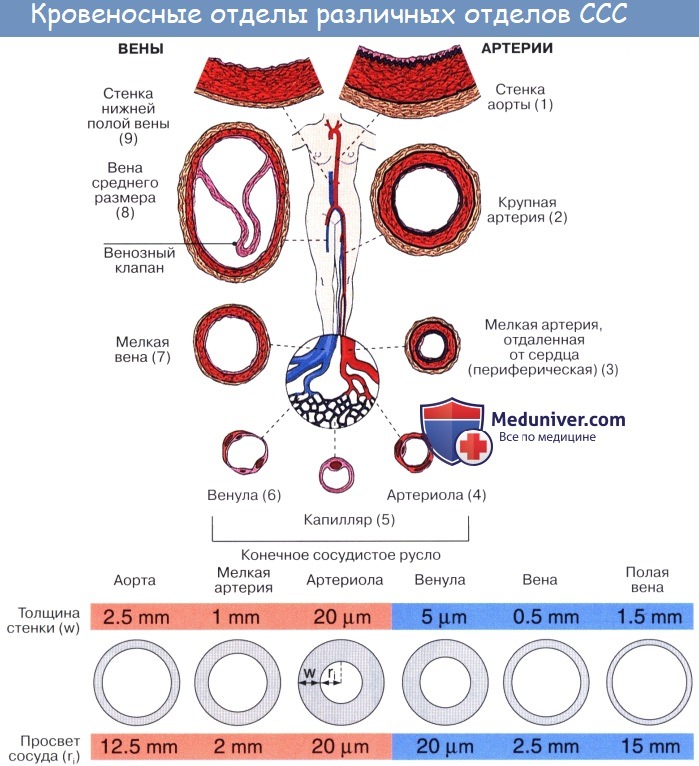

По мере удаления от сердца артерии делятся на ветви и становятся все мельче и мельче. Ближайшие к сердцу артерии (аорта и ее крупные ветви) выполняют главным образом функцию проведения крови. В них на первый план выступает противодействие растяжению массой крови, которая выбрасывается сердечным толчком. Поэтому в стенке их относительно больше развиты структуры механического характера, т. е. эластические волокна и мембраны. Такие артерии называются артериями эластического типа. В средних и мелких артериях, в которых инерция сердечного толчка ослабевает и требуется собственное сокращение сосудистой стенки для дальнейшего продвижения крови, преобладает сократительная функция.

Она обеспечивается относительно большим развитием в сосудистой стенке мышечной ткани. Такие артерии называются артериями мышечного типа. Отдельные артерии снабжают кровью целые органы или их части.

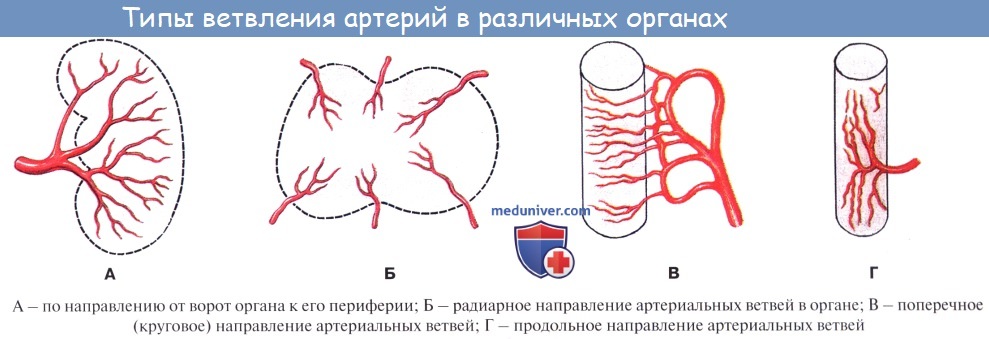

По отношению к органу различают артерии, идущие вне органа, до вступления в него — экстраорганные артерии, и их продолжения, разветвляющиеся внутри него — внутриорганные, или ингпраорганные, артерии. Боковые ветви одного и того же ствола или ветви различных стволов могут соединяться друг с другом. Такое соединение сосудов до распадения их на капилляры носит название анастомоза, или соустья (stoma — устье). Артерии, образующие анастомозы, называются анастомозирующими (их большинство).

Артерии, не имеющие анастомозов с соседними стволами до перехода их в капилляры (см. ниже), называются конечными артериями (например, в селезенке). Конечные, или концевые, артерии легче закупориваются кровяной пробкой (тромбом) и предрасполагают к образованию инфаркта (местное омертвение органа).

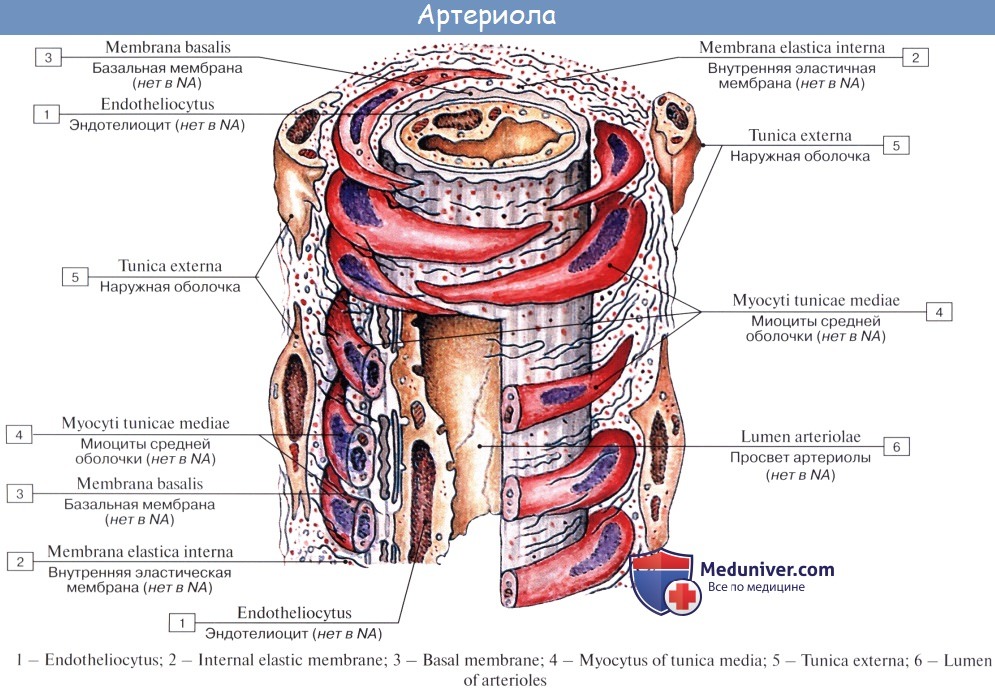

Последние разветвления артерий становятся тонкими и мелкими и потому выделяются под названием артериол.

Артериола отличается от артерии тем, что стенка ее имеет лишь один слой мышечных клеток, благодаря которому она осуществляет регулирующую функцию. Артериола продолжается непосредственно в прекапилляр, в котором мышечные клетки разрозненны и не составляют сплошного слоя. Прекапилляр отличается от артериолы еще и тем, что он не сопровождается венулой.

От прекапилляра отходят многочисленные капилляры.

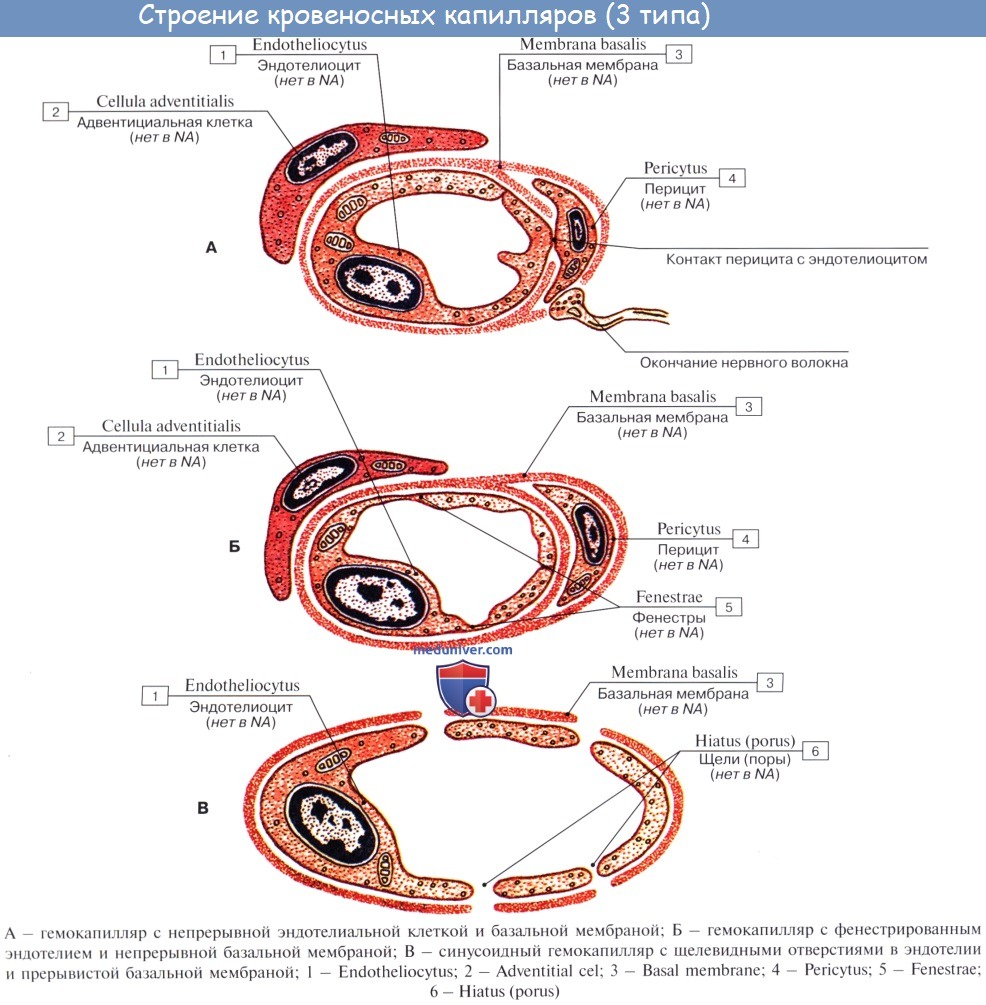

Капилляры представляют собой тончайшие сосуды, выполняющие обменную функцию. В связи с этим стенка их состоит из одного слоя плоских эндотелиальных клеток, проницаемого для растворенных в жидкости веществ и газов. Широко анастомозируя между собой, капилляры образуют сети (капиллярные сети), переходящие в посткапилляры, построенные аналогично прекапилляру. Посткапилляр продолжается в венулу, сопровождающую арте-риолу. Венулы образуют тонкие начальные отрезки венозного русла, составляющие корни вен и переходящие в вены.

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

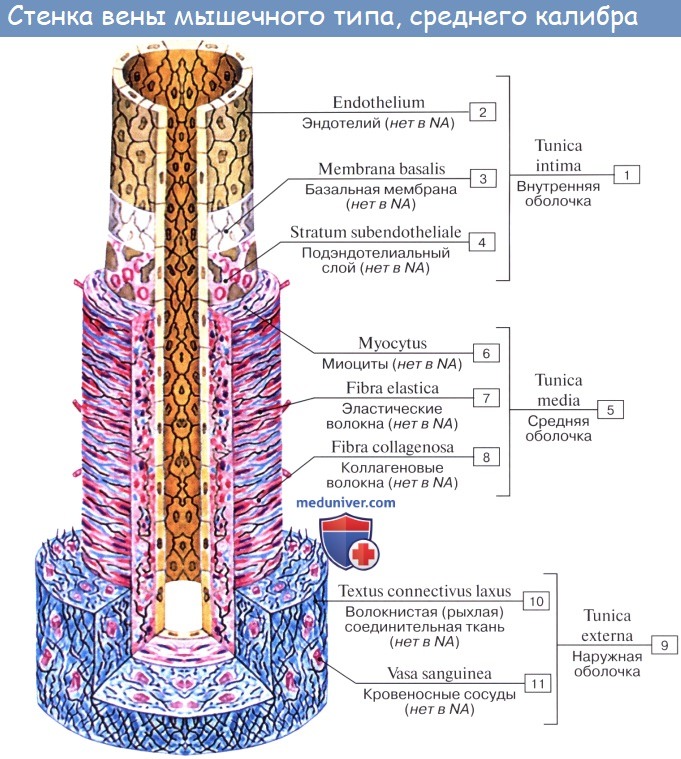

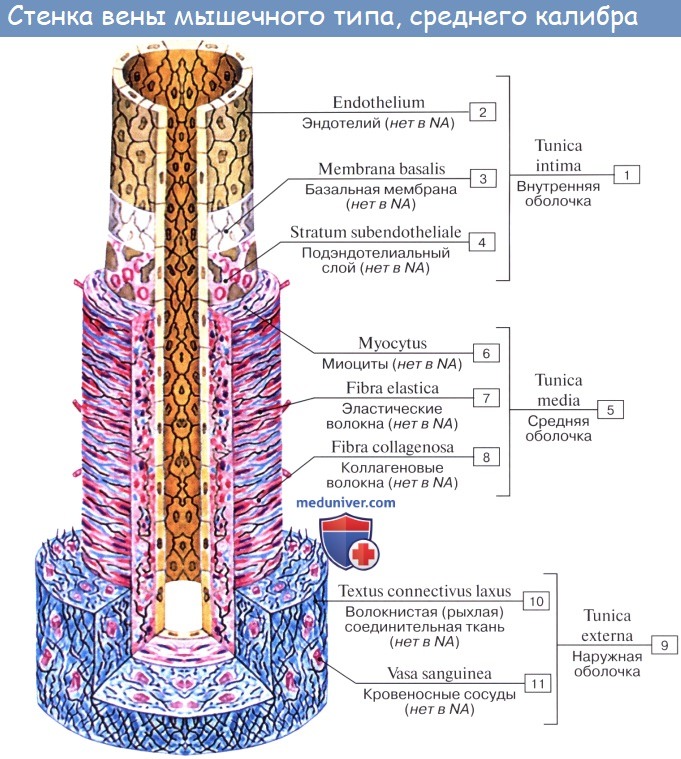

Вены (лат. vena, греч. phlebs; отсюда флебит — воспаление вен) несут кровь в противоположном по отношению к артериям направлении, от органов к сердцу. Стенки их устроены по тому же плану, что и стенки артерий, но они значительно тоньше и в них меньше эластической и мышечной ткани, благодаря чему пустые вены спадаются, просвет же артерий на поперечном разрезе зияет; вены, сливаясь друг с другом, образуют крупные венозные стволы — вены, впадающие в сердце.

Вены широко анастомозируют между собой, образуя венозные сплетения.

Движение крови по венам осуществляется благодаря деятельности и присасывающему действию сердца и грудной полости, в которой во время вдоха создается отрицательное давление в силу разности давления в полостях, а также благодаря сокращению скелетной и висцеральной мускулатуры органов и другим факторам.

Имеет значение и сокращение мышечной оболочки вен, которая в венах нижней половины тела, где условия для венозного оттока сложнее, развитасильнее, чем в венах верхней части тела. Обратному току венозной крови препятствуют особые приспособления вен — клапаны, составляющие особенности венозной стенки. Венозные клапаны состоят из складки эндотелия, содержащей слой соединительной ткани. Они обращены свободным краем в сторону сердца и поэтому не препятствуют току крови в этом направлении, но удерживают ее от возвращения обратно.

Артерии и вены обычно идут вместе, причем мелкие и средние артерии сопровождаются двумя венами, а крупные — одной. Из этого правила, кроме некоторых глубоких вен, составляют исключение главным образом поверхностные вены, идущие в подкожной клетчатке и почти никогда не сопровождающие артерий. Стенки кровеносных сосудов имеют собственные обслуживающие их тонкие артерии и вены, vasa vasorum. Они отходят или от того же ствола, стенку которого снабжают кровью, или от соседнего и проходят в соединительнотканном слое, окружающем кровеносные сосуды и более или менее тесно связанном с их наружной оболочкой; этот слой носит название сосудистого влагалища, vagina vasorum.

В стенке артерий и вен заложены многочисленные нервные окончания (рецепторы и эффекторы), связанные с центральной нервной системой, благодаря чему по механизму рефлексов осуществляется нервная регуляция кровообращения. Кровеносные сосуды представляют обширные рефлексогенные зоны, играющие большую роль в нейро-гуморальной регуляции обмена веществ.

Соответственно функции и строению различных отделов и особенностям иннервации все кровеносные сосуды в последнее время слали делить на 3 группы: 1) присердечные сосуды, начинающие и заканчивающие оба круга кровообращения, — аорта и легочный ствол (т. е. артерии эластического типа), полые и легочные вены; 2) магистральные сосуды, служащие для распределения крови по организму. Это — крупные и средние экстраорганные артерии мышечного типа и экстраорганные вены; 3) органные сосуды, обеспечивающие обменные реакции между кровью и паренхимой органов. Это — внутриорганные артерии и вены, а также звенья микроциркуляторного русла.

– Также рекомендуем “Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.”

Источник

Ответы в конце.

1. Позвоночник – основная часть осевого скелета позвоночных животных и человека.

По строению позвонков и характеру сочленяющихся с ними элементов позвоночник разделяют на отделы. Какое количество позвонков находится в шейном отделе позвоночника человека?

- 5 позвонков

- 6 позвонков

- 10 позвонков

- 7 позвонков

2. Минимальный структурный элемент всех типов мышц – мышечное волокно, каждое из которых в отдельности является не только клеточной, но и физиологической единицей, способной сокращаться. Это происходит с помощью специфических элементов клетки – миофибрилл, в состав которых входят сократительные белки. Как они называются?

- Миозин и гуанин

- Актин и миозин

- Цитозин и актин

- Гуанин и цитозин

3. Кровообращение человека – это замкнутый сосудистый путь, который обеспечивает непрерывный ток крови. Ток крови несет клеткам кислород и питание и уносит углекислоту и продукты метаболизма. Кровообращение состоит из двух последовательно соединённых кругов (петель). Большой круг кровообращения:

- Начинается в левом желудочке

- Начинается в правом желудочке

- Начинается в правом предсердии

- Начинается в левом предсердии

4. Сердце – фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий ток крови по кровеносным сосудам. Сердце, как и кровеносная и лимфатическая системы, является производным:

Эктодермы

Эндодермы

Мезодермы

Эпидермы

5. Сердце человека состоит из четырёх камер, разделенных перегородками и клапанами. Кровь из верхней и нижней полой вены поступает в правое предсердие и проходит в правый желудочек через:

- Аортальный клапан

- Трикуспидальный клапан

- Митральный клапан

- Легочной клапан

6. Лимфатическая система представляет собой часть сосудистой системы у позвоночных животных и человека, а также дополняет сердечно-сосудистую систему. Она играет важную роль в обмене веществ и очищении клеток и тканей организма. В отличие от кровеносной системы, лимфатическая система человека:

- Замкнутая, имеет один круг лимфообращения

- Замкнутая, с двумя кругами лимфообращения

- Незамкнутая

- Замкнутая, с тремя кругами лимфообращения

7. Пищеварительная система человека осуществляет переваривание пищи путём её физической и химической обработки, всасывания продуктов расщепления через слизистую оболочку в кровь и лимфу, а также путем выведения непереработанных остатков. Какое вещество не всасывается в тонком кишечнике?

- Крахмал

- Аминокислоты

- Жиры

- Глюкоза

8. Зубы – образования, состоящие, в основном, из твердых тканей, предназначены для первичной механической обработки пищи. В норме у человека имеется 28-32 постоянных зубов. Внутри зуба находится соединительная ткань, пронизанная нервами и кровеносными сосудами. Эта часть зуба называется:

- Дентин

- Эмаль

- Пульпа

- Цемент

9. Глазное яблоко состоит из трех оболочек: наружная, средняя и внутренняя. Наружная – очень плотная фиброзная оболочка глазного яблока, к которой прикрепляются наружные мышцы глазного яблока. Наружная оболочка выполняет защитную функцию и благодаря тургору обусловливает форму глаза. Она состоит из двух частей: передней и задней. Как называется задняя часть наружной оболочки глазного яблока?

- Радужка

- Роговица

- Склера

- Сетчатка

10. Аккомодация глаза – процесс изменения преломляющей силы глаза для приспособления к восприятию предметов, находящихся от него на различных расстояниях. Какая структура глаза отвечает за этот процесс?

- Хрусталик

- Роговица

- Зрачок

- Стекловидное тело

Фото: https://66.media.tumblr.com/42394ccd2634a1326753d8290ba0a5d6/tumblr_phg47xwi3G1v89808_1280.jpg

Ответы.

1. 7 позвонков.

У человека позвоночник состоит из 32-34 позвонков – 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 3-5 копчиковых. Наиболее массивные из них находятся в поясничном отделе.

2. Актин и миозин.

Актомиозин – белковый комплекс, состоящий из актина и миозина, который входит в состав миофибрилл, благодаря энергии, освобожденной в процессе гидролиза АТФ, актомиозин может сокращаться.

3. Начинается в левом желудочке.

Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке и оканчивается в правом предсердии; малый круг кровообращения начинается в правом желудочке и оканчивается в левом предсердии.

4. Мезодермы.

Свое начало сердце берет с объединения двух зачатков, которые объединяются и образуют сердечную трубку, в которой уже представлены характерные для сердца ткани. Эндокард формируется из мезенхимы, а миокард и эпикард – из висцеральных листков мезодермы.

5. Трикуспидальный клапан.

Трикуспидальный клапан (трёхстворчатый клапан) – это клапан между правым предсердием и правым желудочком сердца. Представлен тремя полулунными соединительнотканными пластинками, которые предотвращают во время систолы правого желудочка регургитацию (обратный ток) крови в правое предсердие.

6. Незамкнутая.

В структуру лимфатической системы входят: лимфатические капилляры, лимфатические сосуды, лимфатические узлы, лимфатические стволы и протоки. Лимфатическая система у человека является незамкнутой и не имеет центрального насоса. Лимфа, циркулирующая в ней, движется медленно и под небольшим давлением.

7. Крахмал.

Всасывание питательных веществ, воды и электролитов осуществляется в основном в тонкой кишке и сопряжено с гидролизом питательных веществ. С помощью ферментов питательные вещества расщепляются до мономеров, которые всасываются. Поэтому полисахарид- крахмал сначала должен расщепиться до мономеров – глюкозы, а затем всасываться в кровь.

8. Пульпа.

Пульпа зуба состоит из рыхлой соединительной ткани с большим количеством кровеносных и лимфатических сосудов, нервов. Функции пульпы многообразны, она выполняет три основные функции: пластическую, трофическую и защитную.

9. Склера.

Передняя прозрачная часть наружной оболочки глазного яблока – роговица, задняя непрозрачная часть белесоватого цвета – склера. Она выполняет опорную и защитную функции.

10. Хрусталик.

Механизм аккомодации состоит в следующем: при сокращении волокон ресничной мышцы глаза происходит расслабление ресничного пояска, посредством которого хрусталик, заключенный в сумку, прикреплен к ресничному телу, ослабление натяжения волокон этой связки ослабляет, в свою очередь, степень натяжения сумки хрусталика. Хрусталик обладает эластическими свойствами и приобретает более выпуклую форму, в результате чего изменяется преломляющая сила всей оптической системы глаза. При расслаблении ресничной мышцы происходит обратный процесс.

Делитесь ответами в комментариях!)

Источник