Кровеносные сосуды в предплечье

Оглавление темы “Топографическая анатомия передней области предплечья.”:

- Передняя область предплечья. Внешние ориентиры передней области предплечья. Границы передней области предплечья. Проекция на кожу главных сосудисто-нервных образований передней области предплечья.

- Слои передней области предплечья. Латеральное фасциальное ложе передней области предплечья. Границы латерального фасциального ложа.

- Переднее фасциальное ложе предплечья. Мышцы передней области предплечья. Слои мышц переднего фасциального ложа предплечья.

- Клетчаточное пространство Пароны [ Раrоnа ] — Пирогова. Границы пространства пароны-пирогова. Стенки пространства Пароны-Пирогова.

- Топография сосудисто-нервных образований передней области предплечья. Сосудисто-нервные пучки переднего фасциального ложа. Лучевой пучок. Локтевой сосудисто-нервный пучок.

- Сосуды ( кровоснабжение ) предплечья. Иннервация ( нервы ) предплечья. Передний межкостный сосудисто-нервный пучок.

- Связь клетчаточного пространства предплечья ( Пароны – Пирогова ) с соседними областями. Коллатеральный кровоток на предплечье.

Передняя область предплечья. Внешние ориентиры передней области предплечья. Границы передней области предплечья. Проекция на кожу главных сосудисто-нервных образований передней области предплечья.

Внешние ориентиры передней области предплечья. М. brachioradialis, лучевая борозда, sulcus radialis, локтевая борозда, sulcus ulnaris, сухожилия m. flexor carpi radialis и m. palmaris longus, шиловидные отростки лучевой и локтевой костей, гороховидная кость.

Границы передней области предплечья

Верхняя граница передней области предплечья — горизонтальная линия, проведенная на 4 см дистальнее уровня локтевого сгиба,

нижняя граница передней области предплечья — поперечная линия, проведенная на 2 см проксимальнее верхушки шиловидного отростка лучевой кости.

Вертикальные линии, соединяющие надмыщелки плеча с шиловидными отростками, разделяют предплечье на переднюю и заднюю области.

Проекция на кожу главных сосудисто-нервных образований передней области предплечья

N. medianus проецируется по линии, идущей от середины расстояния между медиальным надмыщелком и сухожилием m. biceps braehii к середине расстояния между шиловидными отростками. В нижней трети ориентиром для п. medianus является борозда, образованная сухожилиями m. flexor carpi radialis и т. palmaris longus.

N. ulnaris проецируется по линии, соединяющей основание медиального надмыщелка плеча с латеральным краем гороховидной кости.

Ramus superficialis n. radialis проецируется по линии, идущей от середины расстояния между медиальным и латеральным надмы-щелками до границы между средней и нижней третью лучевого края предплечья.

Проекционная линия a. radialis идет по направлению от середины локтевого сгиба к медиальному краю шиловидного отростка лучевой кости и соответствует лучевой борозде.

A. ulnaris в верхней трети предплечья проецируется по линии, соединяющей середину локтевого сгиба, до соединения с линией, проведенной от медиального надмыщелка плеча к латеральному краю гороховидной кости на границе верхней и средней трети предплечья, а далее идет по этой линии.

Слои передней области предплечья. Латеральное фасциальное ложе передней области предплечья. Границы латерального фасциального ложа.

Кожа передней области предплечья тонкая, часто через нее просвечивают у латерального края v. cephalica и у медиального — v. basilica. Лучше они видны при наложении жгута на плечо (рис. 3.26).

Подкожная жировая клетчатка передней области предплечья развита индивидуально. Она рыхлая, слоистая. Поверхностная фасция развита слабо. При травмах кожный лоскут вместе с подкожной клетчаткой легко и на значительном протяжении может отслаиваться от собственной фасции, как при скальпированных ранах на своде черепа.

В подкожной клетчатке передней области предплечья у внутреннего края m. brachioradialis располагается v. cephalica в сопровождении ветвей n. cutaneus antebrachii lateralis, а у медиального края области — v. basilica с ветвями п. cutaneus antebrachii medialis.

Собственная фасция предплечья, fascia antebrachii, в проксимальном отделе толстая и блестящая, а дистально истончается. С локтевой стороны она на всем протяжении срастается с локтевой костью. От собственной фасции отходят две межмышечные перегородки, прикрепляющиеся к лучевой кости: передняя лучевая межмышечная перегородка проходит вдоль медиального края т. brachioradialis, а задняя — вдоль латерального. Кости предплечья, собственная фасция и межмышечные перегородки разделяют предплечье на три фасциальных ложа: переднее, наружное и заднее, соppartimenti antebrachii anterius, posterius et lateralis.

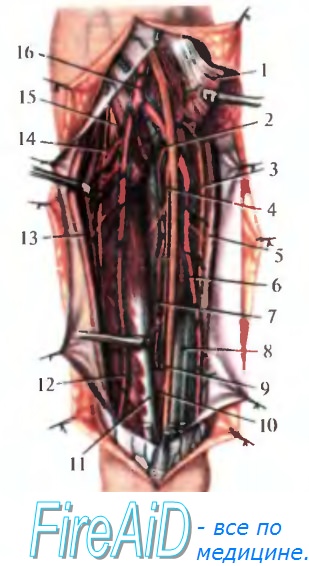

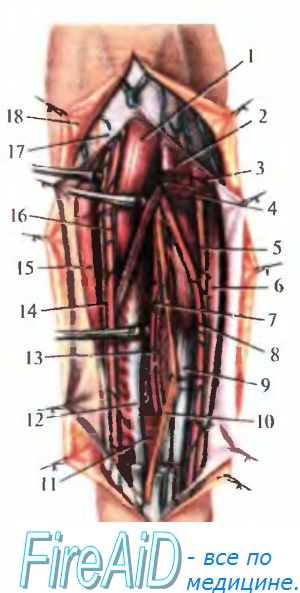

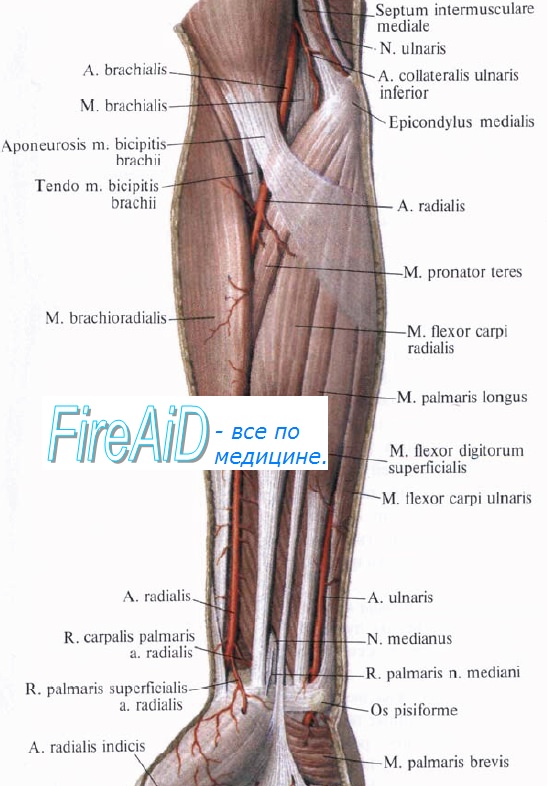

Рис. 3.26. Сосуды и нервы передней поверхности предплечья. Поверхностные вены и кожные нервы.

1 — v. basilica; 2 — ramus anterior n. cutanei antebrachii medialis; 3 — v. cephalica; 4 — n. cutaneus antebrachii lateralis; 5 — кожа с подкожной жировой клетчаткой; 6 — fascia antebrachii; 7 — v. mediana cubiti.

Латеральное фасциальное ложе передней области предплечья. Границы латерального фасциального ложа

Латеральное фасциальное ложе ограничено спереди и латерально — собственной фасцией, медиально — передней лучевой межмыечной перегородкой и лучевой костью, сзади — задней лучевой межмышечной перегородкой.

В латеральном ложе располагается m. brachioradialis, который на середине предплечья переходит в длинное сухожилие, а в нижней трети прикрепляется к лучевой кости. В верхней трети под мышечным брюшком m. brachioradialis располагается m. supinator, покрытая глубокой фасцией. В толще мышцы проходит глубокая ветвь лучевого нерва.

Переднее фасциальное ложе предплечья. Мышцы передней области предплечья. Слои мышц переднего фасциального ложа предплечья.

Переднее фасциальное ложе предплечья ограничено: спереди собственной фасцией; сзади — костями предплечья и межкостной перепонкой; латерально — передней лучевой межмышечной перегородкой и медиально — собственной фасцией, сросшейся с задним краем локтевой кости.

В переднем ложе предплечья под собственной фасцией располагаются мышцы и сосудисто-нервные образования. Мышцы располагаются в 4 слоя.

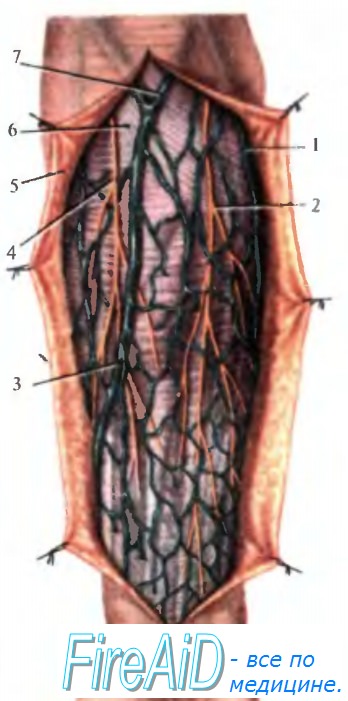

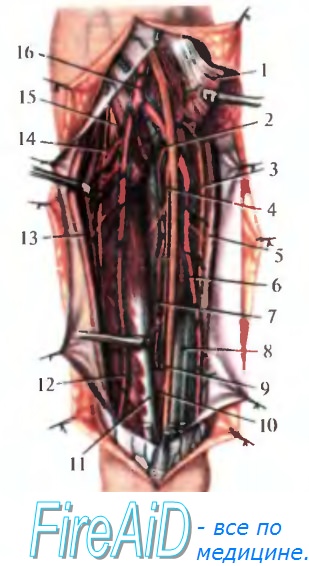

Рис. 3.27. Поверхностные слои передней области предплечья. Фасция предплечья частично удалена и отвернута Видны поверхностно расположенные мышцы, сосуды и нервы.

1 — кожа с подкожной жировой клетчаткой; 2 — m. pronator teres; 3 — m. flexor carpi radialis; 4 — m. palmaris longus; 5 — m. flexor carpi ulnaris; 6 — n. ulnaris; 7 — a. et w. ulnares; 8 — m. flexor digito-rum superficialis; 9 — n. medianus; 10 — a. et w. radialis; 11 — ramus superficialis n. radialis; 12 — m. brachioradialis; 13 — fascia antebrachii.

В первом слое переднего фасциального ложа предплечья (рис. 3.27) лежат 4 мышцы: наиболее медиально — m. flexor carpi ulnaris, затем — m. palmaris longus, m. flexor carpi radialis и наиболее латерально, ближе к середине предплечья, m. pronator teres. Все они начинаются от медиального надмыщелка плечевой кости и сначала выглядят как единая мышечная головка; лишь более дистально, на границе между верхней и средней третью, они становятся видны как самостоятельные образования. М. flexor carpi radialis прикрывает уходящий в глубину к лучевой кости дистальный отдел m. pronator teres, а затем под углом приближается к m. brachioradialis и далее идет параллельно ему. М. palmaris longus довольно часто отсутствует.

Во втором слое переднего фасциального ложа предплечья лежит m. flexor digitorum superficialis. Она тоже начинается от медиального надмыщелка. Это более широкая мышца, поэтому в средней и нижней трети предплечья она бывает видна в «просветах» между мышцами и сухожилиями первого слоя. Сзади, со стороны глубокой поверхности мышцы, к ней прилежит глубокий листок фасции, который отделяет два первых слоя от третьего (рис. 3.28).

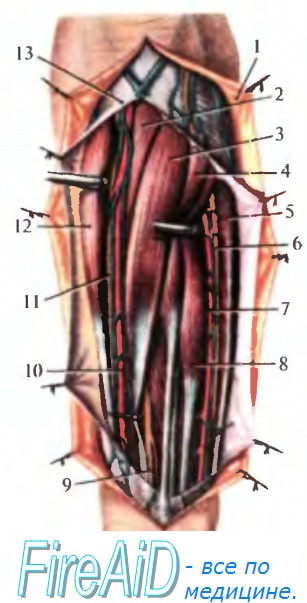

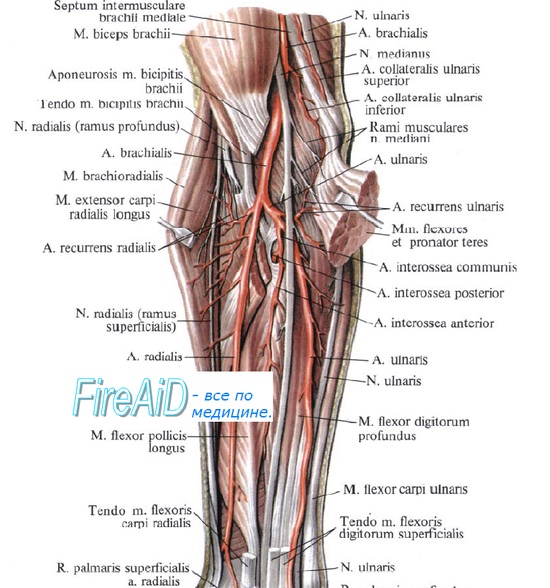

Рис. 3.28. Глубокие слои передней области предплечья. Поверхностные мышцы частично удалены. Видны глубокие мышцы, сосуды и нервы. 1 — m. pronator teres; 2 — m. flexor carpi radialis; 3 — m. palmaris longus; 4 — m. flexor digitorum superficialis; 5 — n. ul-naris; 6 — m. flexor carpi ulnaris; 7 — a. et v. interosseae anterior; 8 — a. et w. ul-nares; 9 — m. flexor digitorum profundus; 10 — n. median us; 11 — m. pronator quadratus; 12 — m. flexor pollicis longus; 13 — n. interosseus anterior; 14 — ramus superficialis n. radiales; 15 — m. brachioradialis; 16 — a. et v. radialis; 17 — fascia antebrachii; 18 — кожа с подкожной жировой клетчаткой.

В третьем слое переднего фасциального ложа предплечья латерально лежит m. flexor pollicis longus, а медиально — т. flexor digitorum profundus. Обе мышцы начинаются от костей предплечья и межкостной перепонки на границе между верхней и средней третью.

Рис. 3.29. Глубокая часть переднего фасциального ложа предплечья. Поверхностные мышцы удалены. Круглый пронатор рассечен и отвернут. Видно деление плечевой артерии, отхождение обшей межкостной артерии, срединный нерв на всем его протяжении, глубокие мышцы, сосуды и нервы.

1 — m. pronator teres; 2 — a. interossea communis; 3 — n. ulnaris; 4 — n. interosseus anterior; 5 — m. flexor carpi ulnaris; 6 — a. et vv. ulnares; 7 — a. et vv. interosseae anterior; 8 — m. flexor digitorum profundus; 9 — n.medianus; 10 — m. pronator quadratus; 11 — m. flexor pollicis longus; 12 — a. et vv. radiates; 13 — m. brachioradialis; 14 — ramus superficialis n. radialis; 15 — ramus profundus n. radialis; 16 – a. brachialis.

В четвертом слое переднего фасциального ложа предплечья в нижней трети предплечья располагается m. pronator quadratus (рис. 3.29).

Видео урок анатомии мышц предплечья

Клетчаточное пространство Пароны [Раrоnа] — Пирогова. Границы пространства пароны-пирогова. Стенки пространства Пароны-Пирогова.

Между мышцами третьего и четвертого слоя располагается глубокая часть переднего фасциального ложа предплечья, или клетчаточное пространство Пароны [Раrоnа] — Пирогова.

![Клетчаточное пространство Пароны [ Раrоnа ] — Пирогова. Границы пространства пароны-пирогова. Стенки пространства Пароны-Пирогова](https://meduniver.com/Medical/Anatom/Img/140.jpg)

Стенками пространства Пароны-Пирогова являются:

— спереди — задняя (глубокая) поверхность m. flexor pollicis longus и m. flexor digitorum profundus;

— сзади — membrana interossea и m. pronator quadratus со своей фасцией;

— латерально — передняя лучевая межмышечная перегородка, отделяющая пространство от m. brachioradialis;

— медиально — собственная фасция предплечья, сросшаяся с локтевой костью;

— вверху — место прикрепления к межкостной перепонке m. flexor pollicis longus и m. flexor digitorum profundus.

Нижней стенки у пространства Пароны — Пирогова нет: оно переходит в канал запястья, canalis carpi, куда идут сухожилия поверхностного и глубокого сгибателей пальцев, а также длинного сгибателя большого пальца кисти. Это обстоятельство придает пространству большое практическое значение, так как именно сюда распространяются гнойные процессы из латерального и среднего ложа кисти. Объем пространства Пароны — Пирогова достаточно велик: оно может вместить от 100 до 300 мл жидкости (экссудата).

Топография сосудисто-нервных образований передней области предплечья. Сосудисто-нервные пучки переднего фасциального ложа. Лучевой пучок. Локтевой сосудисто-нервный пучок.

Под собственной фасцией переднего ложа предплечья располагаются 4 сосудисто-нервных пучка.

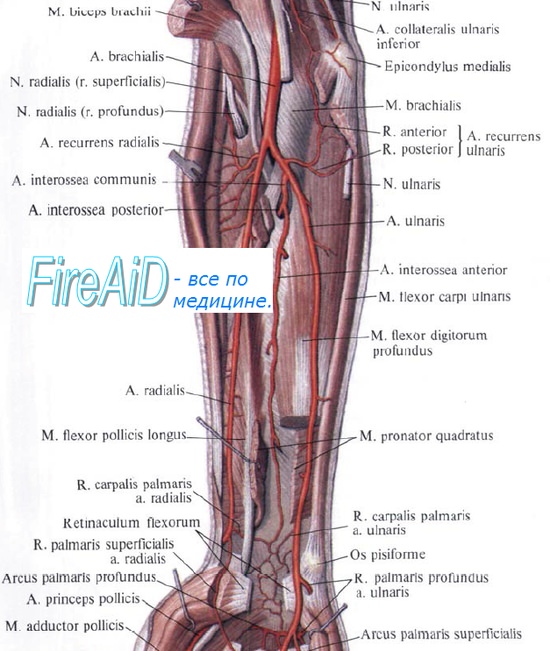

Лучевой пучок, a. radialis с сопровождающими венами и r. superficialis n. radialis, лежит наиболее поверхностно и латерально. В верхней трети сосуды и нерв располагаются между m. brachiora-dialis латерально и m. pronator teres медиально, а в средней и нижней третях — соответственно между m. brachioradialis и m. flexor carpi radialis. От a. radialis в нижней трети предплечья отходит ramus carpalis palmaris, которая идет навстречу подобной ветви от а. ulnaris. На границе с передней областью запястья лучевая артерия проходит кнаружи под сухожилиями mm. abductor pollicis longus et extensor pollicis brevis и попадает в так называемую анатомическую табакерку в области запястья.

R. superficialis n. radialis лежит латерально от артерии и сопровождает ее до границы между средней и нижней третью предплечья. На этом уровне нерв отклоняется кнаружи, проходит под сухожилием m. brachioradialis, прободает собственную фасцию и выходит в подкожный слой запястья и тыла кисти.

Локтевой сосудисто-нервный пучок образуется на границе верхней и средней трети области. В верхней трети локтевой нерв и локтевая артерия идут по отдельности. A. ulnaris переходит из середины локтевой ямки косо к медиальной стороне передней поверхности предплечья, располагаясь под m. pronator teres и m. flexor digitorum superficialis. На границе между верхней и средней третью предплечья она уже вместе с локтевым нервом лежит между m. flexor carpi ulnaris медиально и m. flexor digitorum superficialis латерально. Далее локтевой сосудисто-нервный пучок идет в глубине между этими мышцами кпереди от глубокого сгибателя пальцев, а на границе с запястьем — кпереди от m. pronator quadratus.

Сосуды ( кровоснабжение ) предплечья. Иннервация ( нервы ) предплечья. Передний межкостный сосудисто-нервный пучок.

На границе средней и нижней трети предплечья от a. ulnaris отходит ramus carpalis dorsalis, которая, пройдя под сухожилием m. flexor carpi ulnaris медиально, прободает собственную фасцию и выходит в подкожную клетчатку тыла запястья навстречу одноименной ветви лучевой артерии. Вместе они образуют rete carpale dorsale.

N. ulnaris в верхней трети располагается между головками m. flexor carpi ulnaris и лишь на границе со средней третью объединяется с артерией в пучок и на всем остальном протяжении находится медиально от нее.

N. medianus в сопровождении небольшой одноименной артерии, отходящей от a. interossea anterior, располагается в верхней трети предплечья между головками m. pronator teres, a пo выходе из этого промежутка проходит спереди от локтевой артерии, выходящей из-под круглого пронатора. В средней трети нерв лежит между поверхностным и глубоким сгибателями пальцев, плотно фиксируясь к задней стенке фасциального футляра m. flexor digitorum superficialis. Часто его бывает трудно найти, так как нерв смешается вместе с оттягиваемым поверхностным сгибателем пальцев. В нижней трети предплечья срединный нерв выходит из-под мышцы и лежит непосредственно под собственной фасцией в срединной борозде, sulcus medianus, образованной m. flexor carpi radialis и m. palmaris longus. Из-за поверхностного расположения этот участок нерва особенно подвержен травмам. Дистальнее срединный нерв уходит вместе с сухожилиями сгибателей в canalis carpi.

Передний межкостный сосудисто-нервный пучок

Четвертый пучок — самый глубокий, это передний межкостный сосудисто-нервный пучок, a. et v. interossea anterior, с одноименным нервом (из n. medianus) на передней поверхности межкостной перепонки.

Артерия, достигнув m. pronator quadratus, через отверстие в membrana interossea переходит в заднее ложе, где участвует в образовании тыльной артериальной сети запястья, rete carpale dorsale.

Учебное видео анатомии ветвей лучевой и локтевой артерий предплечья

Связь клетчаточного пространства предплечья ( Пароны – Пирогова ) с соседними областями. Коллатеральный кровоток на предплечье.

Клетчаточное пространство Пароны — Пирогова, в котором может скапливаться значительное количество гноя, относительно замкнуто. Существует одно естественное отверстие, через которое гной может распространиться в заднее фасциальное ложе предплечья. Это отверстие в межкостной перепонке, через которое из пространства Пароны — Пирогова на заднюю область предплечья переходит передняя межкостная артерия. Распространение гноя вдоль хода этой же артерии, но в проксимальном направлении, бывает очень редко, так как артерия сращена своей адвентицией с мышцами, начинающимися от межкостной перепонки.

Дистально, как уже говорилось, пространство Пароны – Пирогова напрямую связано с каналом запястья и ладонной поверхностью кисти.

Коллатеральный кровоток на предплечье

На передней поверхности предплечья проходят три достаточно крупные артерии: лучевая, локтевая и передняя межкостная. Они идут параллельно, имеют множество мышечных ветвей, анастомози-рующих между собой, которые вполне могут компенсировать затруднение или даже полное прекращение кровотока по одной из них.

Такая ситуация возникает в современной клинической практике, когда для аортокоронарного шунтирования в качестве материала для шунта используют лучевую артерию.

Видео урок топографической анатомии и оперативной хирургии руки – верхней конечности

– Вернуться в оглавление раздела “Топографическая анатомия и оперативная хирургия верхней конечности (руки)”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 10.9.2020

Источник

Для снабжения кислородом туловища, головы, ног и рук в человеческом организме предусмотрена система кровоснабжения. Она включает в себя множество сосудов. Подключичные артерии верхней конечности берут начало в средостении спереди на уровне первого ребра. Левая длиннее правой и начинает путь от аортной дуги. Правая – непосредственно от плечеголовного ствола.

Пересекая область грудинных мышц, сосуды переходят в плечевые, разветвляющиеся на участке локтевого сустава на два направления. По ним осуществляется кровоснабжение предплечья и кистей рук.

Подмышечная артерия

А. axillaris является следующим участком за подключичным сосудом, берущим начало от наружной поверхности нижнего ребра. Он проходит в углублении подмышечной впадины и окружен сплетением плечевых мышц. Подмышечная артерия перетекает в плечевую в нижней части сухожилия, относящегося к широчайшей спинной мышце. В зависимости от условного деления передней стенки впадины, выделяют три отдела подмышечной аорты.

Артерия плечевого отдела

А. brachialis также относят к разновидности артерий верхней части тела. Сосуд продолжает предыдущий участок подмышечной артерии верхних конечностей (фото показывает его расположение). Начало его прослеживается от самого низа большой грудной мышцы, продолжение идет спереди клювовидного отростка. Артерия переходит на переднюю часть плечевой мышцы и разветвляется на лучевой и локтевой участки.

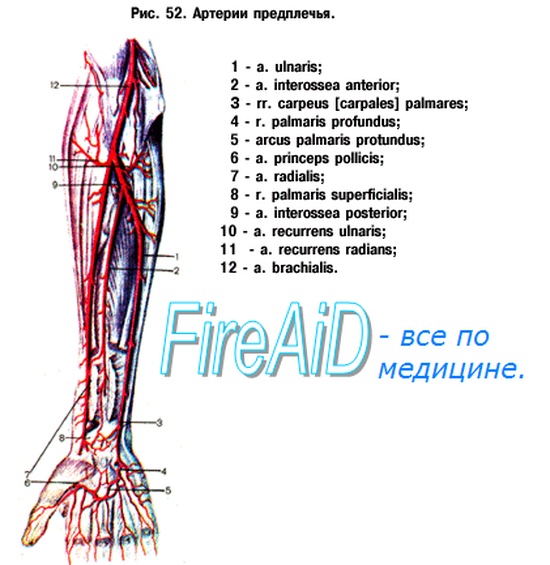

Лучевая артерия

А. radialis берет начало рядом со щелевидным отверстием в соединении лучевого и локтевого суставов и последовательно продолжает предыдущую артерию, проходя между мышцами и пронатором. Пульсация внутри сосуда легко прослушивается на третьем нижнем участке предплечья, где он проходит близко к поверхности и отделен только кожным покровом. Далее артерия огибает шиловидный участок лучевого отростка и располагается с тыла кисти, на ладонь она проходит через промежуток в костях.

Локтевой участок артерии

А. ulnaris, как прослеживает анатомия артерий верхних конечностей, отходит от плечевого участка в области локтевого сустава во впадине венечного костяного отростка. Далее сосуд проходит под круглым пронатором, попутно снабжая его кровью с помощью двух ответвлений. Направление, дающее питание глубокому и поверхностному сгибателям пальцев, проходит параллельно с локтевым нервом. Через щель между основаниями сгибателей и под мышцами мизинца артерия идет на внутреннюю поверхность ладони и заканчивается объединением с нижним отделом лучевого сосуда. Вместе они образуют поверхностную дугу кисти.

Коллатеральное кровоснабжение артерий туловища и верхних конечностей при их поражении

Разновидность коллатерального кровообращения развивается в случае, когда в начальном участке артерии, до перехода ее в позвоночную, наблюдается наличие резкого стеноза или окклюзии. Такое состояние получило название синдрома подключично-позвоночного обкрадывания. Полноценное кровоснабжение руки при дефектах подмышечного сосуда возможно, если присутствуют анастомозы артерий верхней конечности в спинной и плечевой системе.

К таким замещающим видам относят анастомозы:

- Между поперечной лопаточной ветвью артерии под ключицей из системы тиреоцервикального промежутка и грудного акромиального сосуда из системы подмышечного участка.

- Между шейной артерией поперечного направления в последней области подключичной системы и огибающего лопатку сосуда.

При поражении плечевой артерии включается в работу глубокий сосуд плеча. Его ответвления распространяются на область локтя с нижней и верхней коллатеральными системами и образуют густую сеть анастомозов.

При поражении артерии и вены верхней конечности в месте предплечья образуются множественные анастомозы. По пути следования крови в лучевом и локтевом сосудах питание околосуставных областей организуется с помощью ответвляющихся отростков. Они взаимодействуют с сетью, расходящейся от плечевой артерии. С помощью ладонных дуг поражение сосудов кисти компенсируется многочисленными ответвлениями анастомозов между ответвлениями локтевых и лучевых артерий.

Анастомозы принимают активное компенсационное участие в действиях в любой из систем, где нарушено кровообращение в артерии верхних и нижних конечностей. От природы коллатеральное замещение циркуляции обладает значительным совершенством. Самыми уязвимыми в этом плане считаются участки нижней части подмышечной и верхней области плечевой артерий до места отхождения глубокого сосуда. Опасным с точки зрения восстановления кровяного питания считается нарушение целостности поверхностной ладонной дуги. Все остальные травмы и заболевания, нарушающие прохождение крови, при помощи коллатерального питания исключают развитие ишемии руки.

Способы проведения обследований

Для изучения состояния пациентов проводится ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей. Обследование подмышечных и плечевых аорт делают при помощи волновых приборов с частотой 4 МГц, а состояние локтевого и лучевого сосудов проверяют устройством с рабочей мощностью 8 МГц. Проводится пальпация артерий: в отличие от сосудов ног, кровеносная система верхнего отдела прослеживается практически на всех участках:

- подмышечные артерии туловища и верхних конечностей легко доступны в области впадин;

- плечевой сосуд системы прощупывается на длинном участке между двуглавой мышцей и костью плеча, в ямке локтевого сустава, пульсация крови выявляется и на лучезапястной области со стороны ладони.

Определить уровень поражения артерии верхней конечности можно прослушиванием локации по ходу дерева разветвлений. В нормальном состоянии питание рук происходит по магистральному типу, переход на коллатеральное кровоснабжение осуществляется в случае стеноза сосудов или окклюзии.

Показания к оперативному вмешательству

Реконструкция сосудов при существенных отклонениях в работе производится строго в соответствии с рекомендациями. Артерии верхних конечностей подвержены ишемии гораздо реже, это связано с воздействием меньшей на них нагрузки, по сравнению с весом тела и лишними килограммами, действующими на ноги. Кроме того, коллатеральное кровоснабжение развито лучше в верхней части туловища, плечах и руках относительно той же системы в ножном и поясничном отделах.

Основным и самым главным показанием к оперативному вмешательству в работу артерий считается хроническая непроходящая ишемия и выраженная опасность для нормального функционирования верхней части тела. Иногда состояние сопровождается угрозой для жизни пациента. На основании артериальных, гемодинамических, клинических симптомов выделен ряд показаний для операции.

Артерии верхней конечности подвергаются вынужденной реконструкции, если в результате работы рук наблюдаются периоды длительной усталости у человека, ведущего активный образ жизни. Этот симптом отрицательно сказывается на трудовой деятельности, снижает качество жизни пациента. Показания учитывают индивидуальные особенности организма, стиля работы и наличия сопутствующих болезней.

Если у больного не проходят боли в состоянии покоя, плохо купируются местным воздействием и общими терапевтическими препаратами, назначается реконструкция сосудов. Иногда состояние ухудшается в результате появления открытых незаживающих язв и ран, локализующихся в области пальцев и кисти. Перед оперативным вмешательством в любом случае производится медикаментозное лечение, реконструкция назначается только по его окончательным результатам.

Боли от ишемической болезни, некрозы ткани и появление язв свидетельствуют о необходимости операции, врач при этом учитывает индивидуальные анатомические показатели. Часто противопоказанием к реконструкции является преклонный возраст пациента.

Виды операций

Анатомия артерий верхних конечностей позволяет уменьшать результаты поражения сосудов различными способами:

- основным большинством является шунтирование, которое создает обходные каналы между здоровыми участками аорты в обход измененной части сосуда;

- при проксимальных изменениях подмышечных аорт и брахицефального ствола делают процедуры баллонной пластики;

- операции по реваскуляризации с использованием микрохирургических приборов выполняются реже.

Технология шунтирования сосудов

Операция делается под общим или местным обезболиванием. Для шунта чаще всего применяют материал подкожной бедренной вены. Лишение пациента этого сосуда практически никак не сказывается на кровоснабжении нижней конечности. Выбор делается исходя из того, что бедренные вены обычно редко поражены атеросклерозом и их крупный диаметр хорошо подходит для создания обходного участка.

Для коронарно-аортного шунтирования берут чаще всего внутреннюю лучевую и грудную артерии на левой стороне. После разреза в области пораженного сосуда делают надрезы в местах предполагаемой установки шунта. Его подшивают к разрезам аорты для восстановления кровотока. Через определенное время после операции проводят повторные обследования.

Использование рентгена для определения состояния сосудов

На границе объединения хирургии и медицинской радиологии вырастает и развивается новая дисциплина, проявляющая себя как сосудистая хирургия на основе лучевого воздействия. Исследованию рентгеновскими волнами становятся доступны все артерии свободной верхней конечности, вены и их ответвления, лимфатические пути. Методами для исследования системы сосудов становятся все лучевые воздействия:

- радионуклидный;

- ультразвуковой;

- магниторезонансный;

- рентгенологический.

Эти способы обнаружения нарушений дают возможность при их совместном применении сопоставить данные, которые дополняют друг друга, что дает возможность получить более стабильные результаты. Морфология артерий верхней конечности исследуется лучевыми способами, особенно эффективно такое применение волн для определения кровотока. Под контролем рентгеновского наблюдения проводят лечебные микрооперации на сосудах, так называемые эндоваскулярные коррекции, которые представляют альтернативу хирургическому вмешательству при некоторых изменениях в венах.

Исследование пульса в системе кроветворения

Сердце представляет с сосудистой системой одно целое, поэтому неправильная работа аорт и вен во многом определена патологией этого органа. Магистральные артерии верхней конечности исследуются на значение периферического пульса и давления. Мелкие сосуды обычно вначале осматривают визуально, используют метод пальпации, в результате обнаруживают участки видимого пульсирования, например в районе сонной артерии на шее. Однако главным в обследовании является определение значения пульса в периферических сосудах. Этот показатель определяется в лучевых, плечевых, подмышечных, бедренных, подколенных и артериях в стопах ног. Общее значение пульса принято считать по частоте на артериях запястного сустава.

Измерение показателя артериального давления

Если говорить о величине давления в различных сосудах, то наивысшие значения дают магистральные артерии верхней конечности. В периферических и мелких сосудах значение показателя будет снижено. Давление подразделяется на систолическое (в момент подъема пульсовой нагрузки) и диастолическое (во время спада волны). Разница между ними является весомым показателем в обследовании. Специалисты приблизительно оценивают результат по мощности и напряжению пульса. Чем выше эти показатели, тем выше артериальное давление.

Определение показателя венозного пульса и давления

Увеличенный приток крови, движущийся по венам к правому предсердию, соответственно, повышает центральное давление. При нарушении, называемом сердечной недостаточностью, расширяются и набухают периферические сосуды, раньше всего это происходит в области шеи. Давление увеличивается при недостаточности правого желудочка, пороках клапана, перикардите и многих других сердечных патологиях. Специалист по набуханию вен на кисти руки оценивает величину центрального давления в венах.

Визуально набухание вен на кисти руки можно определить, если опустить ее ниже уровня левого предсердия. Поднятие кисти на высоту более 10 см выше указанной отметки покажет вялое наполнение сосудов и уменьшение кровенаполнения.

Исследование артерий

Расстройства периферической системы артериального питания тканей позволяет говорить о частичной окклюзии на фоне присутствия атеросклероза. Обычно расстройства такого обращения крови связаны с возрастом в связи с ухудшением коллатерального снабжения. Артерии верхней конечности проявляют свои нарушения в симптомах перемежающейся хромоты, являющейся первым вестником болезни. Пациент отмечает появление болевых ощущений во время ходьбы в икрах, в покое эти судороги человека не беспокоят. Со временем уменьшается время действия нагрузки, которое проходит без боли.

Такие симптомы характерны при поражении внутреннего бедренного и подвздошного сосудов, если процесс прогрессирует, то спазмы проявляются даже в состоянии покоя. Немного уменьшает проявления боли опускание руки или ноги в вертикальное положение, хотя повышение венозного давления спровоцирует местный отек.

Диагностика вен

Позволяет выявить нарушение в них прохождения кровяного потока, связанного с закупоркой после тромбоза, давлении снаружи или флебита. Первоначальный осмотр проводят при помощи пальпации. Коллатеральные сосуды, замещающие собой передвижение крови, становятся видны под кожей, в зависимости от места первичного нарушения. При этом для определения направления потока крови нажимают на анастомоз вены и после отпускания прослеживают дальнейшую картину восстановления движения.

Исследование сосудов ультразвуковой допплерографией

В основу работы прибора и метода обследования положен известный в физике эффект Доплера. Его действие заключается в перемене частоты выпущенных ультразвуковых сигналов при изменении положения среды, выбранной для их отражения. Вторым вариантом является передвижение самого источника частотного звука.

Если исследуются артерии верхних и нижних конечностей, то отражение посланных сигналов происходит от кровеносных частиц и изменение ответных волн свидетельствует о скорости потока жидкости в сосудах. Современные аппараты Доплера применяют всего один излучатель звука, совмещенный с улавливателем отраженных волн. В основе лабораторных исследований лежит показатель вектора скорости передвижения вдоль наблюдаемой линии.

Порядок действий при обследовании

Для проведения процедуры не требуется особая предварительная подготовка, но нельзя обследовать пациента при наличии на коже гнойных заболеваний и воспалительных очагов. Время процедуры отнимает до 40 минут времени.

Человека укладывают на спину, участки кожи там, где находятся артерии верхних конечностей области кровоснабжения, смазывают толстым слоем геля, растворимого в водной среде. Это требуется для улучшения проводимости ультразвуковых сигналов и создает препятствие для поступления лишнего воздуха в область исследования. Прижатием датчика к участку изучения, специалист делает поступательные и круговые движения по коже.

Пациент лежит неподвижно, чтобы не смазать картину результатов, иногда врач может потребовать остановить дыхание на секунды для получения более четкой картины. Процедура УЗДГ артерий верхних нижних конечностей проходит абсолютно безболезненно и не доставляет больному другого дискомфорта. Следы геля после окончания снимают салфеткой.

Причины обследования сосудов

Для детального обследования кровеносной системы тела существует ряд показаний:

- появление в руках болей без известных и видимых причин, нарушение чувствительности кожи;

- поставленный ранее диагноз атеросклероза ведущих путей;

- различные ревматические патологии, из-за которых поражаются участки сосудов;

- тромбоз ведущих аорт верхней части тела, предплечий и кистей;

- сдавливание артерий верхних конечностей (фото проблемных мест можно увидеть на картинке);

- подозрение на доброкачественные и злокачественные новообразования в венах;

- врожденные пороки кровеносной системы;

- проделанное ранее шунтирование участков главного направления и ответвлений.

Результаты проведенных исследований

Если движение исследуемого потока крови направлено к датчику, то частота сигналов становится больше, а движение в обратном направлении уменьшает значение показателей. Прибор преобразует отраженный ответ в импульс электричества, который проходит обработку в ультразвуковом устройстве и выводится для обзора на экран.

УЗИ, дуплексное и триплексное сканирование, исследующее артерии и вены верхних конечностей, анатомия которых претерпела поражение, позволяет оценить их внутреннее строение и размеры пропускного диаметра. С помощью метода получают достоверную информацию о гемодинамике кровеносной системы, он позволяет увидеть сосуды на экране. Исследование помогает определить строение и состояние стенки и точное расположение холестериновых бляшек.

При исследовании артерий верхней части тела по дуплексному методу устройство можно использовать в работе по двум режимам. В первом варианте прибор действует как обыкновенный аппарат УЗИ, позволяющий визуально проследить всю исследуемую структуру. Второй вариант использует метод слепого Доплера в спектральном режиме.

Если применяется триплексное обследование, то к двум вышеназванным режимам добавляется третий способ цветовог