Кровеносный сосуд легочная артерия

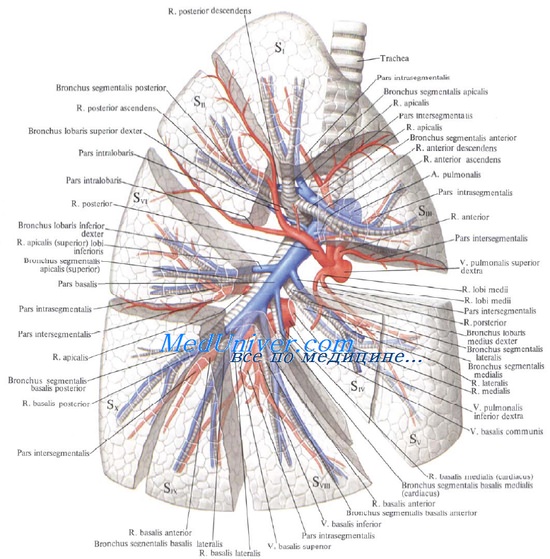

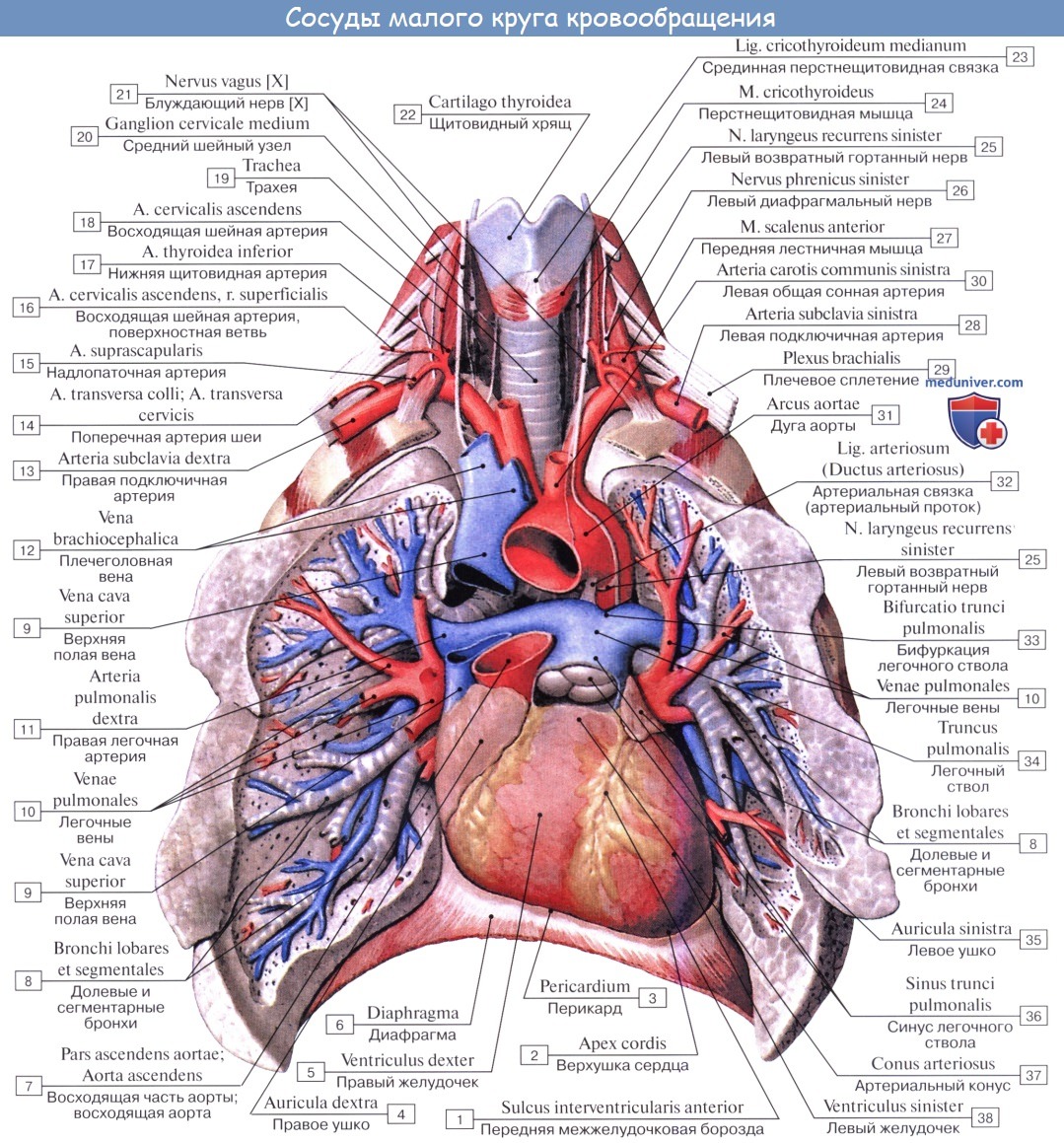

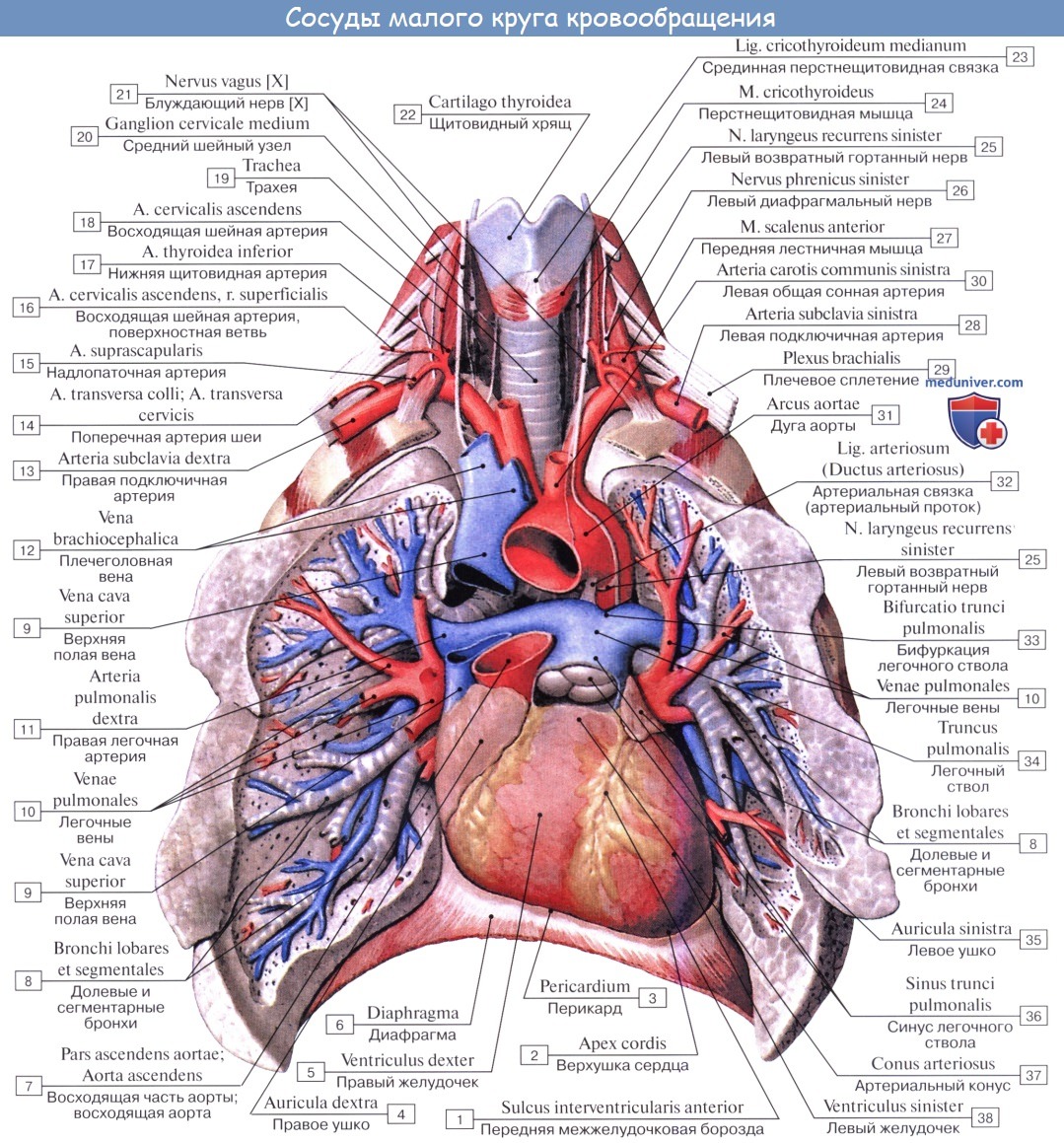

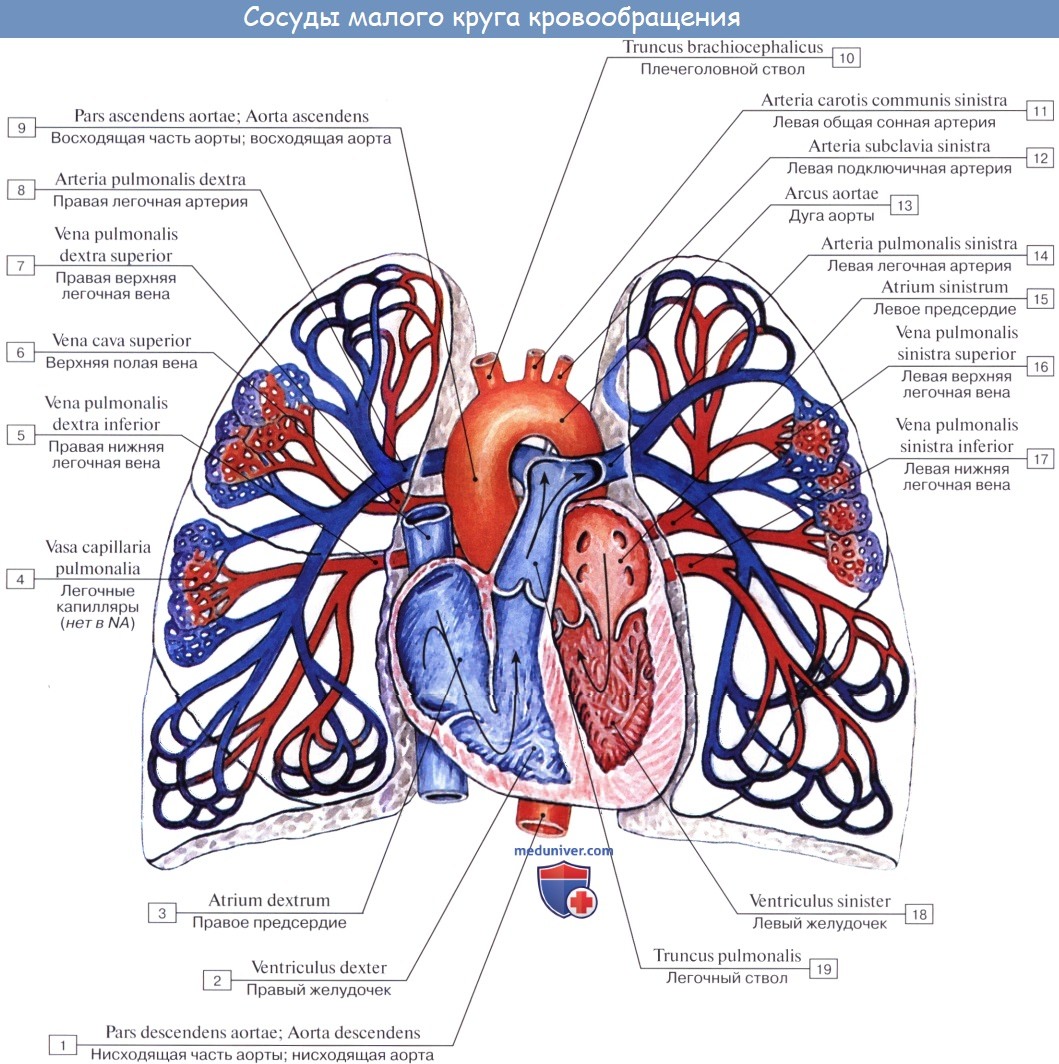

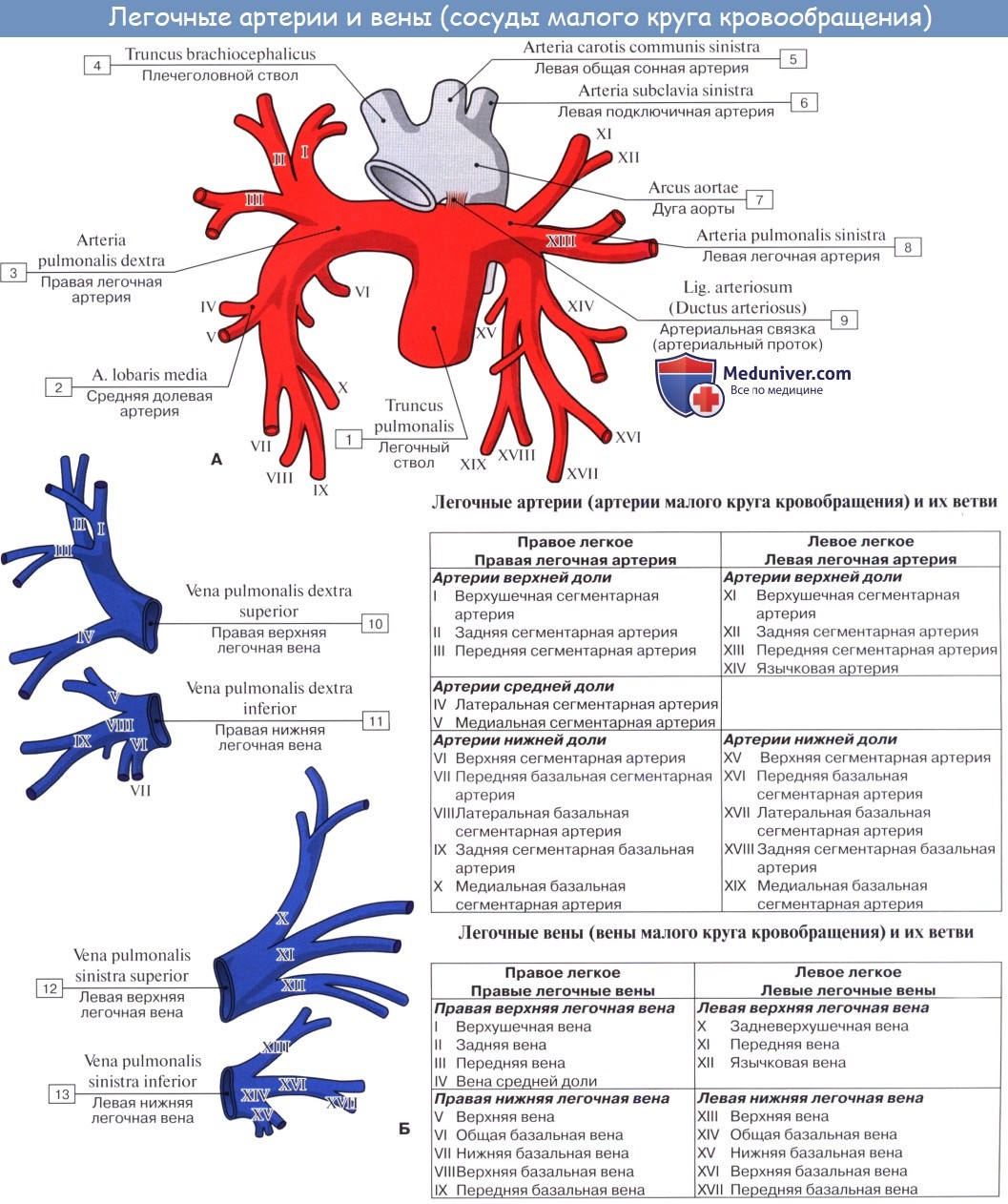

Анатомия сосудов легких. Легочная артерияПредметом изучения в настоящей статье являются сосуды, катетеризируемые и контрастируемые при ангиопульмонологическом исследовании. К ним относятся сосуды малого круга кровообращения (легочная артерия и ее ветви, легочные капилляры и легочные вены), бронхиальные артерии, безымянные и верхняя полая вены, непарная и полунепарная вены. Легочная артерия. Общая легочная артерия (по PNA — легочный ствол) начинается от артериального конуса правого желудочка и располагается внутриперикардиально спереди и слева от восходящей аорты. Длина общей легочной артерии варьирует в пределах 4—6 см, диаметр ее составляет в среднем 2,5—3,5 см (Н. П. Бисенков, 1956; Д. Надь, 1959). Общая легочная артерия у взрослых несколько шире аорты, отличаясь от последней более тонкой и растяжимой стенкой. На ангиопульмонограммах общая легочная артерия проецируется на уровне 6—7-го грудных позвонков слева от средней линии. Проецируется она на уровне тела 7-го грудного позвонка. Верхняя ветвь правой легочной артерии делится на две или три сегментарных ветви, идущие к 1, 2 и 3-му сегментам верхней доли. Последний в большинстве случаев получает сегментарную ветвь также из нижней (междолевой) ветви правой легочной артерии.

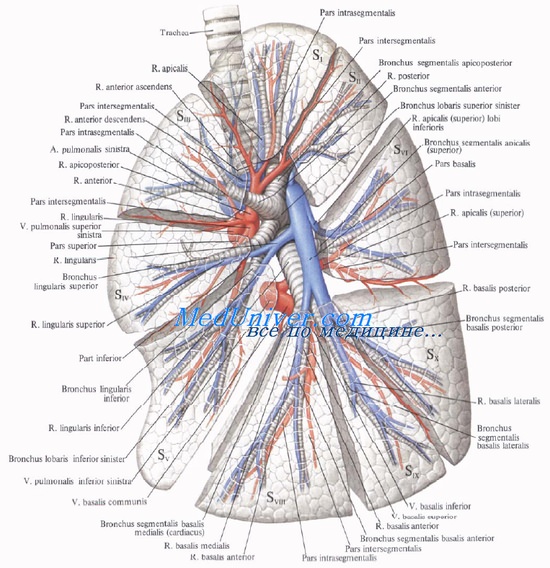

Левая легочная артерия может разделяться на две ветви — верхнюю и нижнюю, аналогично правой (Е. С. Серова, 1962), но, по данным В. Я. Фридкина (1963), Д. Надя (1959) и других, в большинстве случаев общий ствол, идущий к верхней доле, отсутствует и сегментарные ветви к верхней доле, включая язычковые сегменты, отходят от общего ствола левой легочной артерии. Разветвления легочных артерий в основном соответствуют сегментарному строению легких, и сегментарные и субсегментарные артерии обычно следуют за соответствующими бронхами и носят те же наименования. При этом индивидуальные различия в форме ветвления легочных артерий весьма различны (Н. П. Бисенков, 1955). По гистологическому строению артерии легких относятся к сосудам мышечно-эластического типа, тогда как в мелких артериях (диаметром менее 1 мм) мышечные волокна преобладают. В артериолах мышечный слой представляется неполным, а в прекапиллярах он полностью отсутствует. Легочные капилляры образуют густую ячеистую сеть, располагающуюся в межальвеолярных перегородках. Протяженность легочного капилляра составляет 60—250 микрон, диаметр — около 10 микрон. На ангиопульмонограммах отдельные капилляры не контурируются и капиллярная сеть имеет вид равномерного затемнения с четкими границами.

– Также рекомендуем “Легочные вены. Бронхиальные артерии, безымянные вены и верхняя полая вена” Оглавление темы “Исследование сосудов легких и камер сердца”: |

Источник

Легочное кровообращение. Анатомия легочного кровообращения

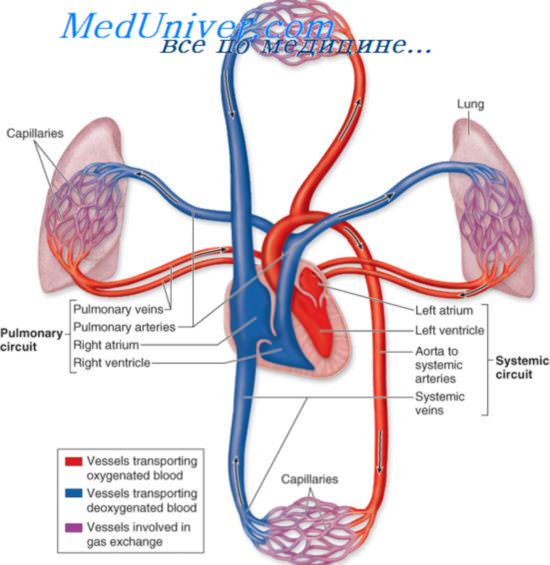

Некоторые моменты распределения кровотока и гемодинамики свойственны только легочному кровообращению и являются особенно важными для газообмена в легких.

Легочные сосуды. Легочная артерия тянется от верхушки правого желудочка на расстоянии 5 см и затем делится на правую и левую главные ветви, которые снабжают кровью правое и левое легкие, соответственно.

Легочная артерия тонкая, толщина ее стенки составляет 1/3 толщины стенки аорты. Ветви легочных артерии очень короткие, и все части легочной артериальной системы, даже малые артерии и артериолы, имеют ди аметр больше, чем соответствующие им системные артерии. Эти сосуды являются одновременно и тонкими, и эластичными, придавая артериальному руслу легких большую растяжимость — около 7 мл/мм рт. ст., что равняется растяжимости всего системного артериального русла. Такая большая растяжимость позволяет легочным артериям приспосабливаться к ударному объему правого желудочка.

Легочные вены так же коротки, как и легочные артерии. Они непосредственно передают текущую по ним кровь в левое предсердие, откуда она вследствие насосной работы левой половины сердца выбрасывается в системное кровообращение.

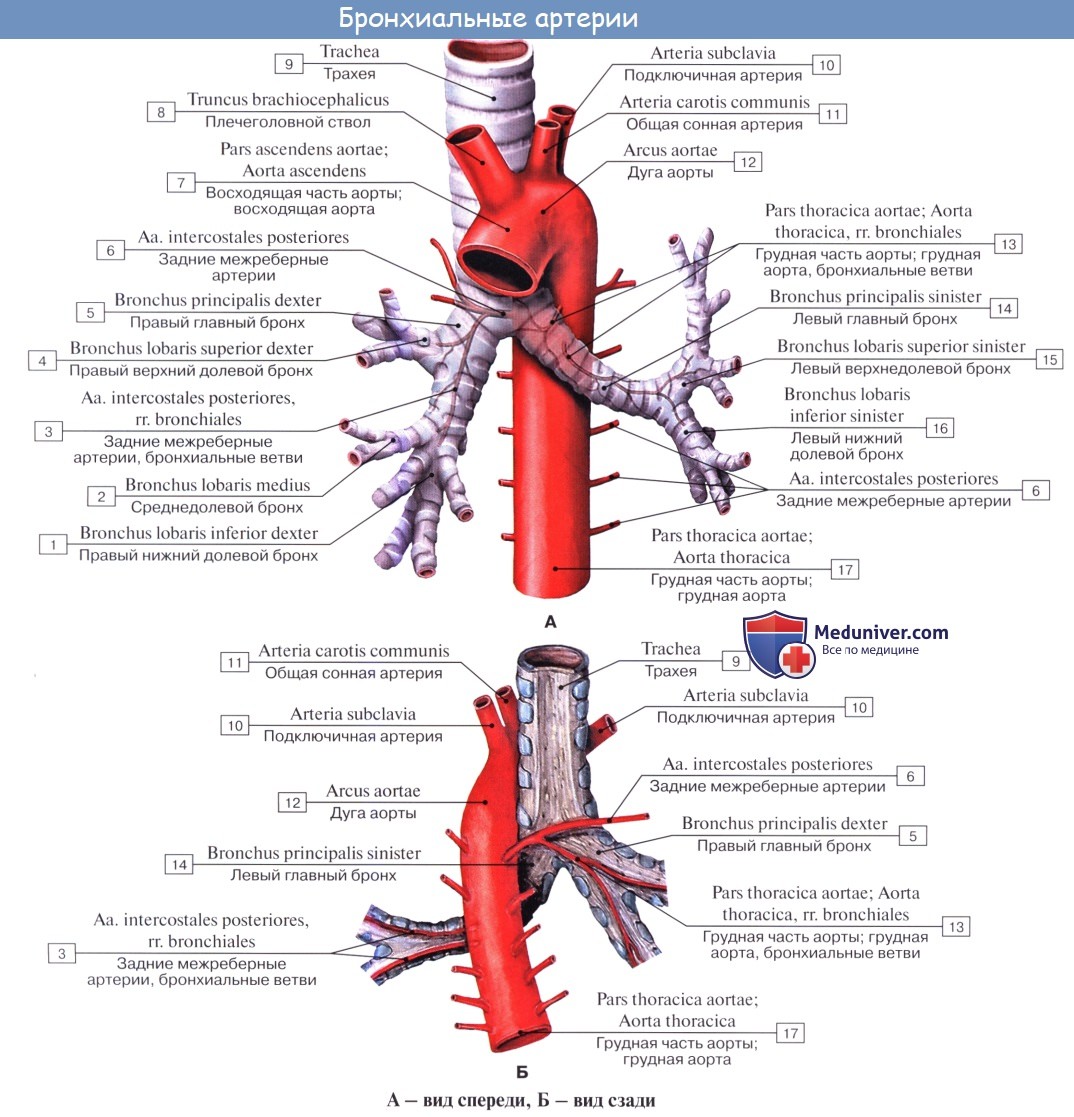

Бронхиальные сосуды. Кровь попадает в легкие и через маленькие бронхиальные артерии. Через них входит в легкие примерно 1-2% общего сердечного выброса. Кровь в этих артериях в отличие от частично деокси генированной крови в легочных артериях является оксигенированной. Эта кровь попадает в опорные ткани легких — соединительную ткань, септу, большие и малые бронхи. После того как эта артериальная кровь из бронхиальных артерий прошла опорные ткани, она попадает в легочные вены и входит в левое предсердие вместо возвращения в правое предсердие. Вследствие этого входящий в левое предсердие объем крови и выброс левого желудочка окажутся на 1-2% больше выброса правого желудочка.

Лимфатические сосуды. Лимфатические сосуды присутствуют во всех опорных тканях легких. Они начинаются в соединительнотканных пространствах, окружающих терминальные бронхиолы, направляются к воротам легких и объединяются главным образом в правый грудной лимфатический проток. Часть попавших в альвеолы частиц выводятся через эти каналы, а вышедшие из легочных капилляров белки плазмы крови выводятся из легочной ткани этим же путем, что помогает предотвращать развитие отека легких.

Кривая колебания давления в правом желудочке. В нижней части рисунке показаны кривые давления в правом предсердии и легочной артерии. Эти кривые отличаются по уровню от намного более высокого давления в аорте, приведенного на верхней части рисунка. Систолическое давление в правом желудочке здорового человека составляет около 25 мм рт. ст., а диастолическое — около 0-1 мм рт. ст., что составляет только 1/5 этих величин, измеренных в левом желудочке.

Давление в легочной артерии. Как видно на рисунке, во время систолы давление в легочной артерии в основном равно давлению в правом желудочке. Однако когда в конце систолы закрываются легочные клапаны, давление в желудочке резко падает, в то время как давление в легочной артерии по ходу прохождения крови по легочным капиллярам падает медленнее.

На рисунке видно, что у здорового человека систолическое давление в легочной артерии составляет около 25 мм рт. ст., диастолическое — около 8 мм рт. ст., а среднее давление в легочной артерии — 15 мм рт. ст.

Давление в легочных капиллярах. На рисунке видно, что среднее давление в легочных капиллярах составляет около 7 мм рт. ст. Значение низкого уровня давления в легочных капиллярах будет подробно рассмотрено в этой главе далее, в связи с обменом жидкости в легочных капиллярах.

Давление в левом предсердии и легочных венах. У лежащего человека среднее давление в левом предсердии и больших легочных венах составляет около 2 мм рт. ст. и может оказаться как на уровне 1 мм рт. ст., так и на уровне 5 мм рт. ст. Прямое измерение давления в левом предсердии у человека обычно невозможно, т.к. туда очень трудно провести катетер через камеры сердца. Однако часто можно с достаточной точностью определить давление в левом предсердии путем измерения так называемого легочного давления вклинивания. При этом катетер проводят сначала через периферическую вену в правое предсердие, а потом через правую половину сердца и легочную артерию в одно из малых ответвлений легочной артерии, продвигая катетер вперед до тесного вклинивания в этот сосуд.

Измеренное таким способом давление составляет около 5 мм рт. ст. В малой заклиненной артерии остановлен весь кровоток, и кровеносные сосуды, находящиеся за этой артерией, соединены с легочными капиллярами напрямую. Величина давления вклинивания обычно только на 2-3 мм рт. ст. выше, чем давление в левом предсердии. В случае значительного повышения давления в левом предсердии давление вклинивания в легких также повышается. В клинических условиях можно использовать измерение давления вклинивания для исследования изменений давления в легочных капиллярах и левом предсердии у пациентов с застойной сердечной недостаточностью.

– Также рекомендуем “Объем крови в легких. Кровоток в легких”

Оглавление темы “Механика дыхания легких. Кровоток в легких”:

1. Сурфактант. Поверхностное натяжение и спадение альвеол

2. Влияние грудной клетки на растяжение легких. Спирометрия

3. Емкости легких. Определение остаточной емкости легких

4. Минутный объем дыхания. Альвеолярная вентиляция

5. Величина альвеолярной вентиляции. Функции дыхательных путей

6. Сокращение бронхиол. Слизистая бронхов и очищение дыхательных путей

7. Кашлевый рефлекс. Дыхательные функции носа

8. Вокализация и фонация. Артикуляция и резонанс

9. Легочное кровообращение. Анатомия легочного кровообращения

10. Объем крови в легких. Кровоток в легких

Источник

В сосудистой системе легочная артерия играет одну из главных ролей, так как она отвечает за транспортировку насыщенной углекислым газом крови в легкие. Там биологическая жидкость освобождается от летучих веществ, способных навредить здоровью человека. Эта часть сосудистой системы представлена парными ветвями, идущими от правого желудочка. Из-за близости к сердцу эти сосуды испытывают колоссальные нагрузки, которые могут привести к специфическим заболеваниям.

Строение и функции

Анатомическое строение обеих ветвей легочной артерии мало отличается от строения расположенных на выходе из сердца кровеносных трубок. Их стенки состоят из трех слоев:

- внутреннего, состоящего из эндотелиальных клеток;

- среднего, состоящего из мышечных волокон, чередующихся с эластичными и коллагеновыми волокнами;

- наружного, состоящего из соединительной ткани.

Такое строение обеспечивает эластичность, сокращаемость и прочность сосуда. Он легко растягивается и так же легко возвращается в изначальную форму, при этом ни один слой артерии не разрушается. Диаметр основного легочного ствола, отходящего от правого желудочка, достаточно крупный и уступает только аорте — около 25 мм в расслабленном состоянии. В момент сердечного выброса на пике расширения легочная артерия достигает толщины 30-32 мм. Правая ветвь легочной артерии на 2-5 см длиннее левой. От сердца она проходит позади восходящей аорты. Левая же проходит спереди нисходящей части аорты. Для регуляции систолического давления в легочной артерии и поддержания направления кровотока существует клапан, состоящий из мышечной и соединительной тканей. Он схлопывается, когда наступает пиковая фаза сердечного выброса, при котором стенки артерии достигают максимального растяжения — давления заклинивания легочной артерии.

В норме максимальное давление при расширении легочных артерий составляет от 20 до 35 мм. ртутного столба. При повышении или снижении этого показателя речь может идти о заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Обе ветви легочных артерий имеют множество притоков. В верхних долях легких в них впадают верхушечные, задние и передние нисходящие, задние и передние нисходящие ветви. В средней доле легких в левую и правую артерии впадают латеральные и медиальные ветви, а в нижней части органа они продолжаются верхушечной ветвью. Наружные оболочки легких (базальную часть органов) обеспечивают кровью сердечная и передняя, а также латеральные и задние базальные ветви.

Чем дальше легочная артерия от сердца, тем тоньше ее стенки. В тканях легких в среднем слое преобладают коллагеновые волокна, а мышц почти нет. Наружная оболочка сосудов также становится более тонкой и прочно соединяется с окружающими тканями.

Основная функция легочных артерий — транспортировка обедненной крови в легкие, где они насыщаются кислородом. Помимо этого сосуды легочного бассейна косвенно причастны к обменным процессам, так как они доставляют в ткани легких не только насыщенную углекислым газом кровь, но и биологически активные вещества, способные влиять на функциональное состояние легочных тканей: гормоны, ферменты и т. д.

Патологии

Легочные артерии подвергаются внутренним и внешним воздействиям, поэтому количество патологий у них достаточно большое. К наиболее распространенным заболеваниям этой части кровеносной системы человека относятся заболевания, вызванные закупоркой просвета сосудов:

- Тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) — смертельно опасный недуг, который обусловлен перекрытием просвета сосуда сгустком крови. Это состояние сопровождается резким ухудшением самочувствия на фоне тупых болей в груди. В течение нескольких минут у больного развивается острая дыхательная, коронарная и церебральная недостаточности, которые вызваны тотальным нарушением газообмена в жизненно важных органах. Если больному в течение нескольких минут не будет оказана реанимационная помощь, риск летальности составляет более 90%.

- Жировая эмболия легочной артерии — острое состояние, вызванное попаданием в просвет сосуда жировой клетчатки. Оно наблюдается при переломе ребер с проникновением отломков костей в легочные ткани. Симптомы — острая боль, недостаточно глубокое дыхание, обморочное состояние.

- Воздушная эмболия легочной артерии — патология, схожая симптоматически с ТЭЛА. Возникает при проведенной с нарушениями катетеризации подключичных вен. Сопровождается дыхательным коллапсом, острыми болями за грудиной, обмороком с переходом в коматозное состояние.

На втором месте по распространенности находятся патологические расширения легочных артерий. Заболевания представляют собой локализованное выпячивание на стенке сосуда. В медицине они известны как аневризмы легочной артерии. Формируется такой дефект на фоне гипертонии. Стенки сосуда постепенно растягиваются, истончаются, между слоями образуется карман, котором с течением времени могут формироваться тромбы.

У расширений легочных артерий на начальном этапе практически нет клинических проявлений, поэтому в 35-50% случаев они обнаруживаются случайно.

В отличие от описанных выше заболеваний, которые появляются в течение жизни, существуют врожденные аномалии легочного ствола. К ним относятся гипоплазии и артезии легочной артерии. Под гипоплазией легочных артерий в медицине понимают недоразвитие стенок сосуда, при котором они не обладают необходимой эластичностью и прочностью. Выглядит дефект как локализованное или распространенное сужение кровеносной трубки. Частично нивелировать последствия патологии (недостаточное наполнение легочных артерий венозной кровью) может только хирургическое вмешательство с установкой стентов.

Для артезии характерно недоразвитие клапана артерии или отсутствие отверстия из правого желудочка. То есть легочный круг кровообращения фактически «отключен» от сердца. Это заболевание считается крайне тяжелым и требующим проведения маленькому пациенту сразу после появления на свет. В противном случае продолжительность его жизни в лучшем случае составит несколько часов.

Источник

Оглавление темы “Дыхательная система ( systema respiratorium ).”:

1. Трахея. Топография трахеи. Строение трахеи. Хрящи трахеи.

2. Кровоснабжение трахеи. Иннервация трахеи. Сосуды и нервы трахеи.

3. Бронхи. Главные бронхи. Строение бронхов.

4. Легкие. Анатомия легкого.

5. Строение легких. Разветвление бронхов. Макро-микроскопическое строение легкого.

6. Функции ( функция ) легких.

7. Кровообращение в легких. Кровоснабжение легких. Иннервация легких. Сосуды и нервы легких.

8. Сегментарное строение легких. Сегменты легкого.

В связи с функцией газообмена легкие получают не только артериальную, но и венозную кровь. Последняя притекает через ветви легочной артерии, каждая из которых входит в ворота соответствующего легкого и затем делится соответственно ветвлению бронхов.

Самые мелкие ветви легочной артерии образуют сеть капилляров, оплетающую альвеолы (дыхательные капилляры). Венозная кровь, притекающая к легочным капиллярам через ветви легочной артерии, вступает в осмотический обмен (газообмен) с содержащимся в альвеоле воздухом: она выделяет в альвеолы свою углекислоту и получает взамен кислород. Из капилляров складываются вены, несущие кровь, обогащенную кислородом (артериальную), и образующие затем более крупные венозные стволы. Последние сливаются в дальнейшем в vv. pulmonales.

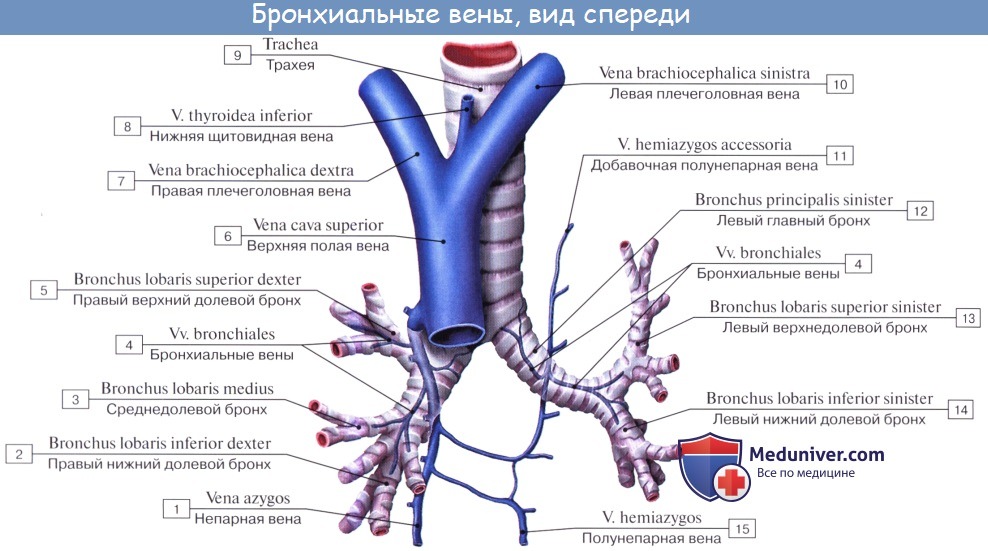

Артериальная кровь приносится в легкие по rr. bronchiales (из аорты, аа. intercostales posteriores и a. subclavia). Они питают стенку бронхов и легочную ткань. Из капиллярной сети, которая образуется разветвлениями этих артерий, складываются vv. bronchiales, впадающие отчасти в vv. azygos et hemiazygos, а отчасти — в vv. pulmonales. Таким образом, системы легочных и бронхиальных вен анастомозируют между собой.

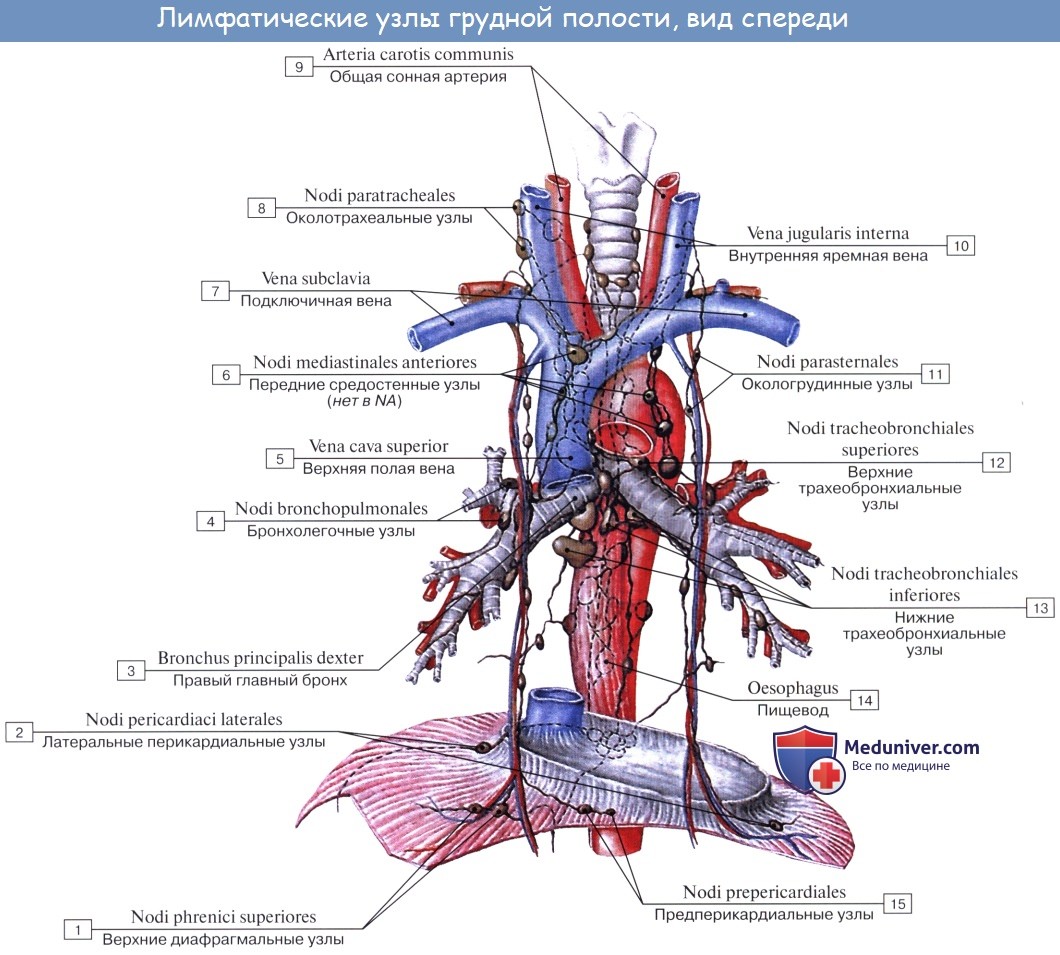

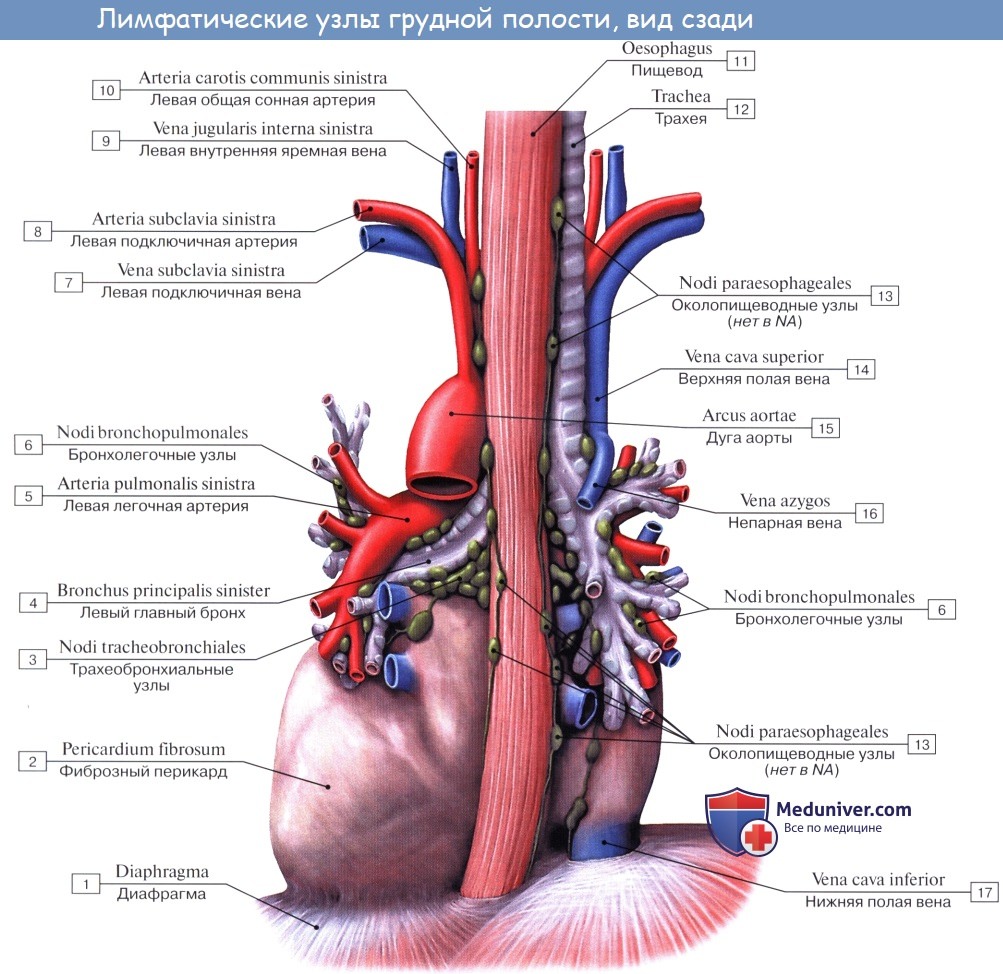

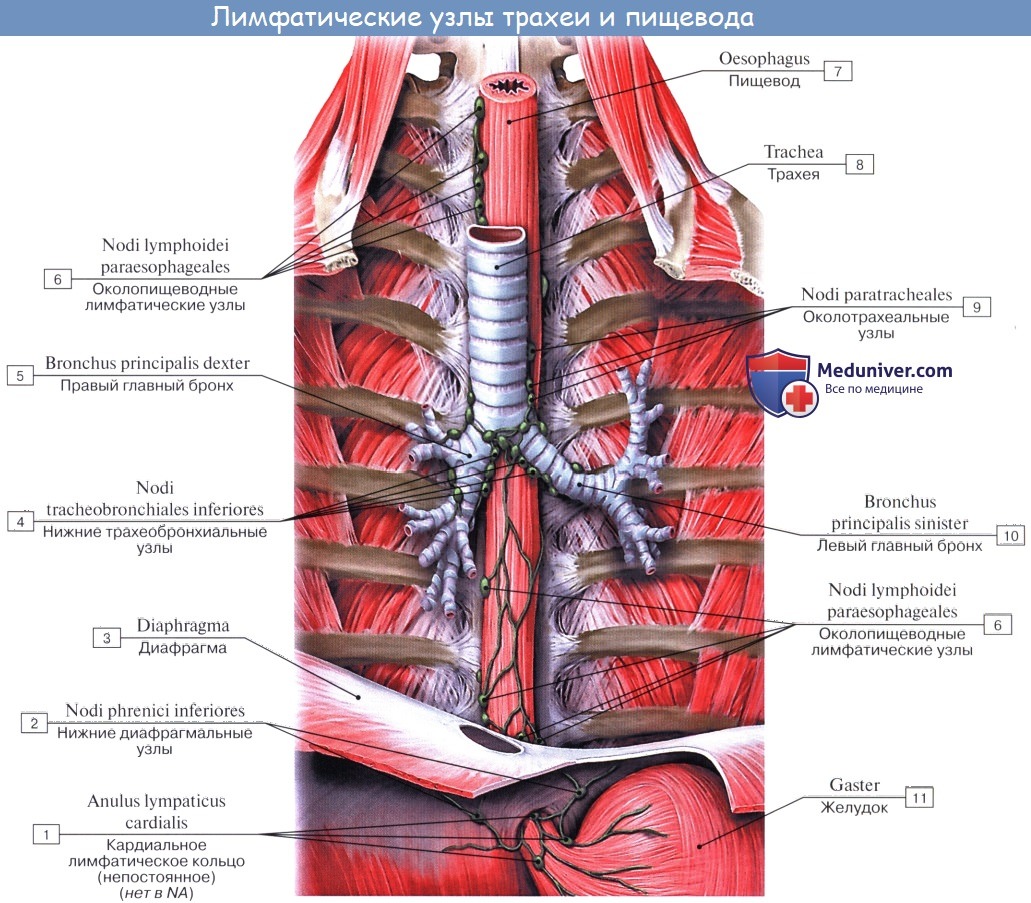

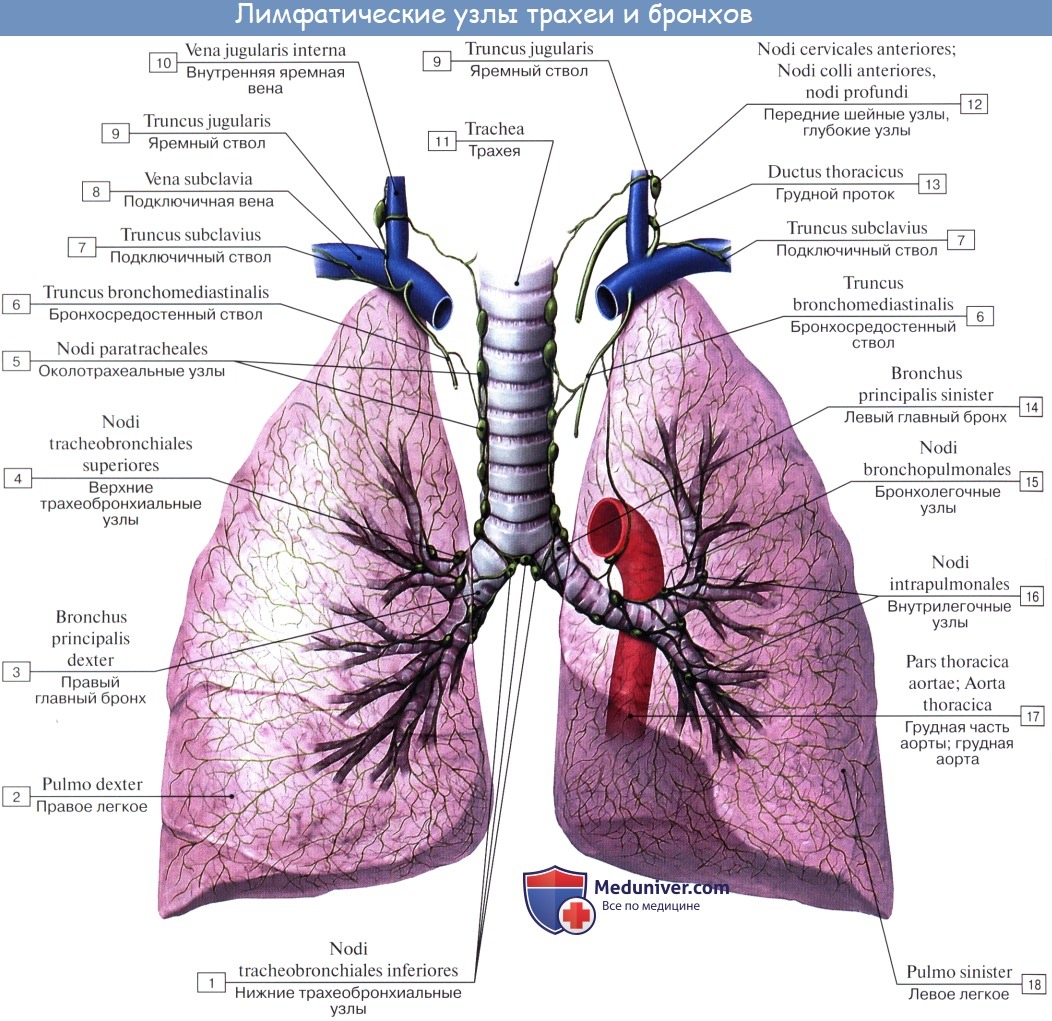

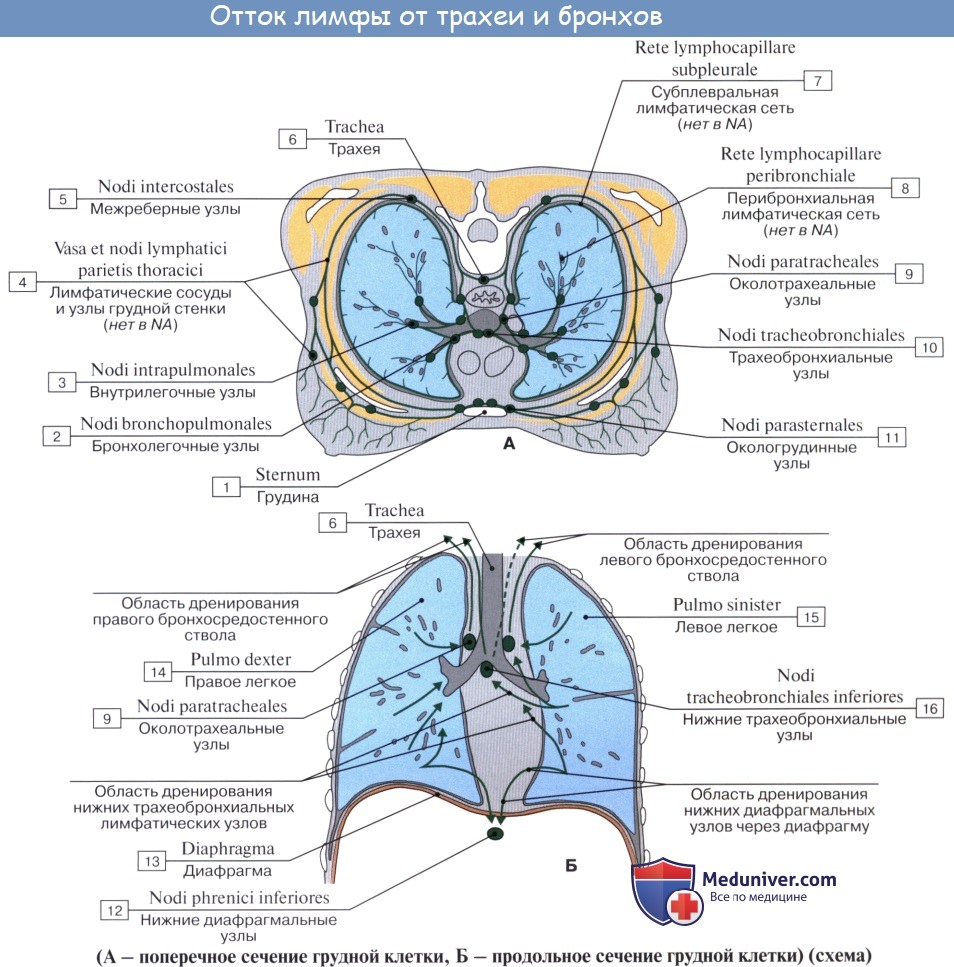

В легких различают поверхностные лимфатические сосуды, заложенные в глубоком слое плевры, и глубокие, внутрилегочные. Корнями глубоких лимфатических сосудов являются лимфатические капилляры, образующие сети вокруг респираторных и терминальных бронхиол, в межацинусных и междольковых перегородках. Эти сети продолжаются в сплетения лимфатических сосудов вокруг ветвлений легочной артерии, вен и бронхов.

Отводящие лимфатические сосуды идут к корню легкого и лежащим здесь регионарным бронхолегочным и далее трахеобронхиальным и околотрахеальным лимфатическим узлам, nodi lymphatici bronchopulmonales et tracheobronchiales.

Так как выносящие сосуды трахеобронхиальных узлов идут к правому венозному углу, то значительная часть лимфы левого легкого, оттекающая из нижней его доли, попадает в правый лимфатический проток.

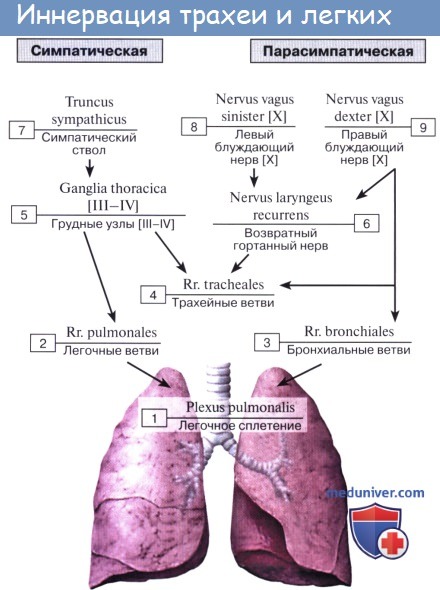

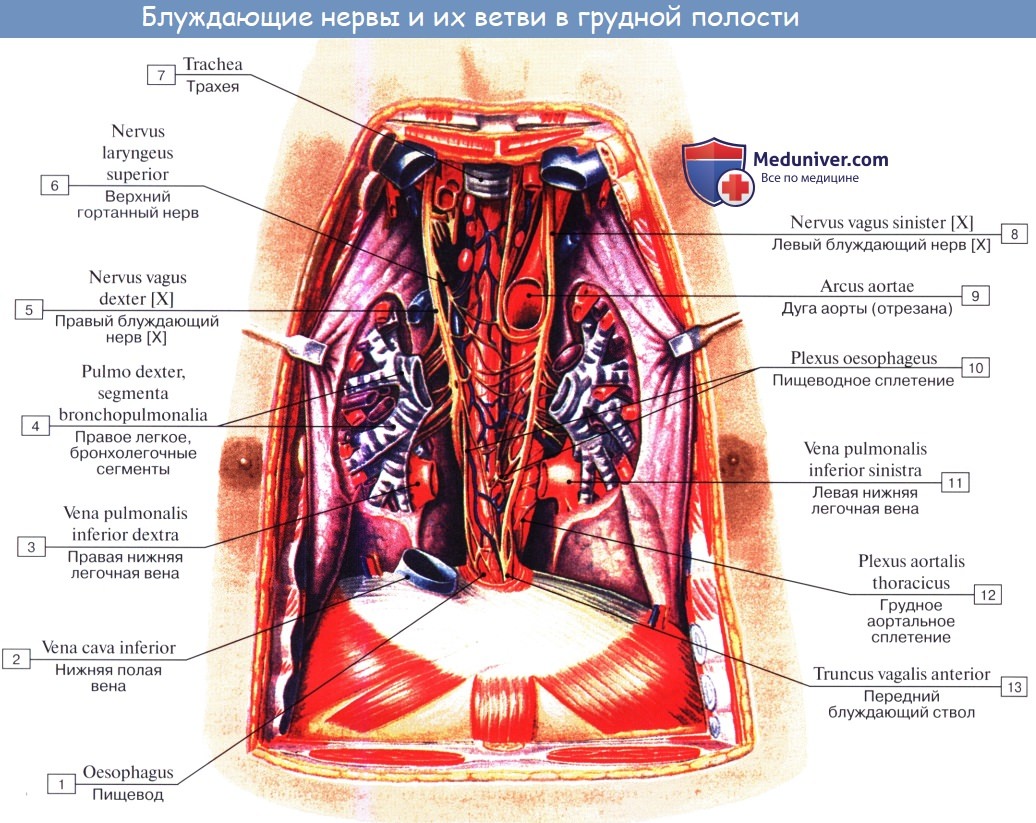

Нервы легких происходят из plexus pulmonalis, которое образуется ветвями n. vagus et truncus sympathicus.

Выйдя из названного сплетения, легочные нервы распространяются в долях, сегментах и дольках легкого по ходу бронхов и кровеносных сосудов, составляющих сосудисто-бронхиальные пучки. В этих пучках нервы образуют сплетения, в которых встречаются микроскопические внутриорганные нервные узелки, где переключаются преганглионарные парасимпатические волокна на постганглионарные.

В бронхах различают три нервных сплетения: в адвентиции, в мышечном слое и под эпителием. Подэпителиальное сплетение достигает альвеол. Кроме эфферентной симпатической и парасимпатической иннервации, легкое снабжено афферентной иннервацией, которая осуществляется от бронхов по блуждающему нерву, а от висцеральной плевры — в составе симпатических нервов, проходящих через шейно-грудной узел.

Учебное видео анатомии легких

Другие видео уроки по данной теме находятся: Здесь.

– Также рекомендуем “Сегментарное строение легких. Сегменты легкого.”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 31.8.2020

Источник