Крупные лимфатические сосуды впадают

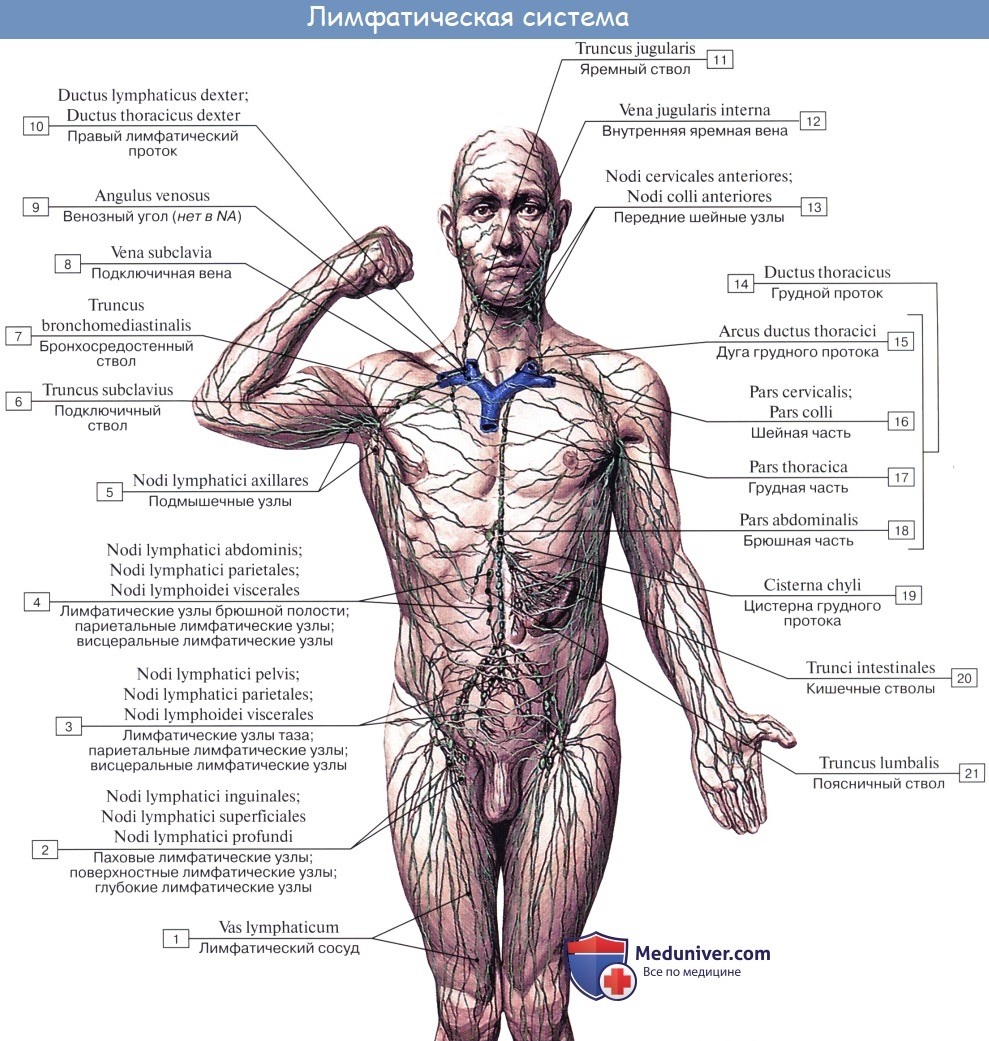

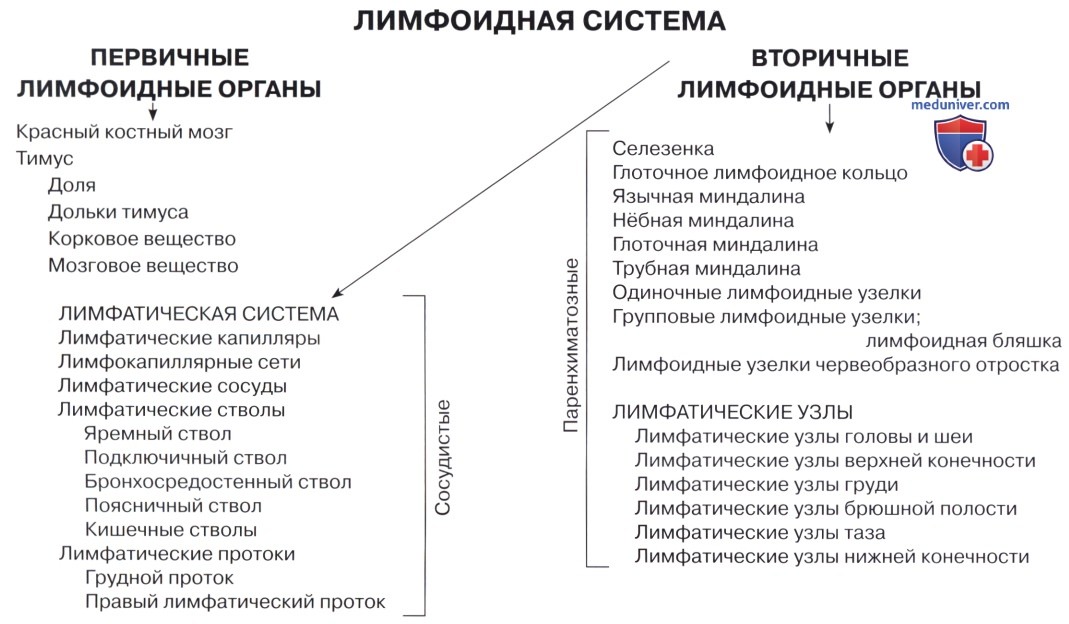

Лимфатическая система состоит из лимфоидных органов и лимфатических сосудов.

Функции лимфатической системы:

защита организмов от чужеродных антигенов, патогенных микроорганизмов, токсинов;

транспорт некоторых гормонов;

регуляция водно-солевого обмена;

регуляция жирового обмена.

Лимфоидные органы

первичные (центральные) лимфоидные органы — это красный костный мозг и тимус;

вторичные лимфоидные органы — это селезенка, миндалины, аппендикс, пейеровы бляшки, лимфатические узлы.

Функции лимфоидных органов:

селезенка: контролирует клеточный состав крови, устраняет из крови антигены, поврежденные и погибшие клетки;

лимфоузлы: отфильтровывают и уничтожают антигены (патогенные микроорганизмы и токсины), поступающие по лимфатическим сосудам;

лимфоидная ткань слизистых оболочек — это самый первый барьер на пути инфекции: защитное действие основано на секреции белка иммуноглобулина А.

Взаимодействие между вторичными лимфоидными органами и остальными тканями организма осуществляется с помощью рецикулирующих лимфоцитов, которые переходят из крови в лимфатические узлы, селезенку и другие ткани и обратно в кровь по основным лимфатическим путям.

Лимфоциты — клетки лимфатической системы.

Образуются лимфоциты в красном костном мозге.

Дифференцируются лимфоциты в красном костном мозге (В-лимфоциты) и в тимусе (Т-лимфоциты).

Пути циркуляции лимфоцитов

Существуют два пути циркуляции лимфоцитов:

главный миграционный путь — движение лимфоцитов от центральных органов иммунной системы на периферию. Из красного костного мозга тимуса лимфоциты мигрируют по кровеносному руслу в периферическую лимфоидную ткань — лимфатические узлы, селезенку и лимфоидную ткань слизистых оболочек (пейеровы бляшки, миндалины).

путь рециркуляции — движение лимфоцитов в составе лимфы и внеклеточной жидкости. внеклеточная жидкость — лимфа — лимфатические сосуды — лимфатические узлы –выносящие лимфатические сосуды — грудной лимфатический проток — левая подключичная вена — верхняя полая вена — правое предсердие

лимфатические сосуды

Лимфатические сосуды проходят параллельно с кровеносными сосудами и пронизывают все тело (рис. 1).

Лимфатические сосуды берут свое начало в тканях, впитывая межклеточную жидкость через пористые стенки.

Попав в лимфатические сосуды, межклеточная жидкость превращается в лимфу.

Вся лимфа течет по направлению к сердцу.

По ходу лимфатических сосудов встречаются лимфатические узлы, образованные лимфоидной тканью. В них происходит фильтрация (очистка) лимфы (и крови) от антигенов и токсинов.

Лимфатические сосуды нижней части тела впадают в общий грудной проток.

В конце концов все лимфатические сосуды (грудной проток и лимфатические сосуды верхней части тела) впадают в подключичную вену.

Рис. 1. Лимфатическая система

Лимфатический сосуд — это трубка с пористыми стенками и клапанами, обеспечивающими однонаправленный ток лимфы (рис. 2).

Рис. 2. Лимфатический сосуд

лимфатические узлы

Лимфатический узел (лимфоузел) — периферический орган лимфатической системы, выполняющий функцию биологического фильтра.

Скопления лимфатических узлов расположены по ходу лимфатических сосудов. Самые крупные скопления расположены в областях внутренних органов и крупных вен (рис. 1).

В лимфоузлах созревают лимфоциты, осуществляющие иммунную защиту организма от антигенов и раковых клеток.

Строение лимфатического узла

соединительнотканная капсула — наружная защита и фиксация лимфатического узла (рис. 3);

трабекулы — соединительнотканные опорные элементы;

строма — структурная основа лимфатического узла, образована ретикулярной соединительной тканью; в состав стромы входят макрофаги;

корковое вещество; зона дифференцировки T-лимфоцитов (тимусзависимая зона);

мозговое вещество — внутренняя часть узла; содержит скопления лимфоидной ткани; B-лимфоциты дифференцируются в плазматические клетки, продуцирующие антитела.

Рис. 3. Лимфатический узел

Лимфа притекает к лимфатическим узлам по приносящим лимфатическим сосудам, подходящим к узлу с выпуклой стороны, и оттекает по выносящему лимфатическому сосуду, отходящему с вогнутой стороны узла.

Внутри узла лимфа медленно просачивается по внутренним пространствам (лимфатическим синусам) между капсулой, трабекулами и скоплениями лимфоидной ткани.

Это способствует её очищению от инородных частиц благодаря макрофагам, которые располагаются по краю лимфоидных скоплений.

Протекая по синусам мозгового вещества, лимфа обогащается антителами, которые продуцируются плазматическими клетками.

Селезенка

Селезенка — лимфоидный орган иммунной системы человека.

Расположена селезенка в левом подреберье, в области желудка (рис. 4).

Рис. 4. Селезенка

Функция селезенки изучена не до конца.

Гален полагал, что селезенка является источником “черной желчи” или “меланхе”. Древние ученые верили, что селезенка влияет на эмоциональное состояние человека; отсюда термин ” ипохондрия ” (от греч. “в подреберье”).

Функции селезенки:

удаление погибших и поврежденных эритроцитов и лейкоцитов (красная пульпа селезенки);

удаление бактерий и форменных элементов крови;

созревание лимфоцитов;

участие в выработке антител (белая пульпа селезенки);

при угнетении костномозгового кроветворения вырабатывает форменные элементы крови (восстановление кроветворной функции, выполняемой селезенкой в эмбриогенезе);

депонирование примерно трети всех тромбоцитов и значительная часть нейтрофилов, которые могут выбрасываться в ответ на кровотечение или инфекцию.

строение селезенки

М. Мальпиги выделил в селезенке белую и красную пульпу (рис. 5).

Белая пульпа селезенки представлена лимфоидной тканью, образующей антитела.

Красная пульпа состоит из извитых каналов (синусов) и сети селезеночных тяжей, в которых просачивающаяся кровь очищается.

Эритроциты вынуждены просачиваться через щели в стенках селезеночных тяжей. При этом старые и поврежденные эритроциты, утратившие способность к деформации, не проходят через эти щели и задерживаются. Там они разрушаются, а их компоненты утилизируются.

Из проходящих сквозь щели жизнеспособных эритроцитов макрофаги удаляют паразитов, остатки ядер и денатурированный (поврежденный) гемоглобин.

Все эти процессы происходят довольно быстро, так как скорость кровотока в селезенке лишь ненамного ниже, чем в других органах.

Кровь от селезенки оттекает в воротную вену.

ЛИМФОМИЕЛОИДНЫЙ КОМПЛЕКС

Иоффи и Куртис в 1970 году объединили лимфоидную и кроветворную системы в единый лимфомиелоидный комплекс.

Функция комплекса: обеспечение кроветворения (миелопоэза) и формирование клеток иммунной системы (лимфопоэза).

Среди органов и тканей комплекса имеются истинно лимфоидные образования, в которых происходит только лимфопоэз (тимус, лимфатические узлы, лимфоидная ткань кишечника) и “смешанные” образования, где представлены как лимфо-, так и миелопоэз (костный мозг, селезенка).

Источник

Оглавление темы “Лимфатическая система ( systema Lymphaticum ).”: Лимфатическая система, systema lymphaticum. Функция, строение лимфатической системыЛимфатическая система является составной частью сосудистой и представляет как бы добавочное русло венозной системы, в тесной связи с которой она развивается и с которой имеет сходные черты строения (наличие клапанов, направление тока лимфы от тканей к сердцу). Ее основная функция — проведение лимфы от тканей в венозное русло (транспортная, резорбционная и дренажная функции), а также образование лимфоидных элементов (лимфопоэз), участвующих в иммунологических реакциях, и обезвреживание попадающих в организм инородных частиц, бактерий и т. п. (барьерная роль). По лимфатическим путям распространяются и клетки злокачественных опухолей (рак); для определения этих путей требуется глубокое знание анатомии лимфатической системы.

Соответственно отмеченным функциям лимфатическая система имеет в своем составе: I. Пути, проводящие лимфу: лимфокапиллярные сосуды, лимфатические (лимфоносные, по В. В. Куприянову) сосуды, стволы и протоки. II. Места развития лимфоцитов: 1) костный мозг и вилочковая железа; 2) лимфоидные образования в слизистых оболочках: а) одиночные лимфатические узелки, folliculi lymphatici solitarii; 3) скопления лимфоидной ткани в червеобразном отростке; 4) пульпа селезенки; 5) лимфатические узлы, nodi lymphatici. Все эти образования одновременно выполняют и барьерную роль, Наличие лимфатических узлов отличает лимфатическую систему от венозной. Другим отличием от последней является то, что венозные капилляры сообщаются с артериальными, тогда как лимфатическая система представляет систему трубок, замкнутую на одном конце (периферическом) и открывающуюся другим концом (центральным) в венозное русло. Лимфатическая система анатомически слагается из следующих частей: 1. Замкнутый конец лимфатического русла начинается сетью лимфокапиллярных сосудов, пронизывающих ткани органов в виде лимфокапиллярной сети. 2. Лимфокапиллярные сосуды переходят во внутриорганные сплетения мелких лимфатических сосудов. 3. Последние выходят из органов в виде более крупных отводящих лимфатических сосудов, прерывающихся на своем дальнейшем пути лимфатическими узлами. 4. Крупные лимфатические сосуды вливаются в лимфатические стволы и далее в главные лимфатические протоки тела — правый и грудной лимфатические протоки, которые впадают в крупные вены шеи. Лимфокапиллярные сосуды осуществляют: Соответственно этому лимфокапиллярные сосуды представляют систему эндотелиальных трубок, пронизывающих почти все органы, кроме мозга, паренхимы селезенки, эпителиального покрова кожи, хрящей, роговицы, хрусталика глаза, плаценты и гипофиза. Архитектура начальных лимфатических сетей различна. Направление петель последних соответствует направлению и положению пучков соединительной ткани, мышечных волокон, желез и других структурных элементов органа. Лимфокапиллярные сосуды составляют одно из звеньев микроцирку-ляторного русла. Лимфокапиллярный сосуд переходит в начальный, или собирающий, лимфатический сосуд (В. В. Куприянов), который затем переходит в отводящий лимфатический сосуд.

Видео урок для зубрешки строение лимфатической системы, ее значение и функцииДругие видео уроки по данной теме находятся: Здесь. – Также рекомендуем “Лимфатические (или лимфоносные) сосуды.” |

Источник

4799. Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их.

(1)Кровеносная система человека образована сердцем и сосудами, по которым движется кровь. (2)Сердце – полый мышечный орган, в правой части которого находится венозная кровь, а в левой – артериальная. (3)При сокращении желудочков сердце выбрасывает кровь в аорту и легочную артерию. (4)Давление крови в аорте и венах одинаково. (5)Скорость движения крови в сосудах неодинакова: в аорте она максимальная, а в венах меньше, чем в капиллярах. (6)Тканевая жидкость попадает в лимфатические капилляры, которые собираются в лимфатические сосуды. (7)Крупные лимфатические сосуды впадают в артерии.

Ошибки допущены в предложениях 4, 5, 7:

4) Давление крови в сосудах разное, оно максимально в аорте (110-130 мм.рт.ст.) и минимально в венах (0-10 мм.рт.ст.; для сравнения в капиллярах 15-30 мм.рт.ст.)

5) Минимальная скорость тока крови в капиллярах (0.5-0.9 см/сек), а не в венах (15-20 см/сек)

7) Крупные лимфатические сосуды впадают в вены, а не в артерии (лимфатические протоки впадают в левый и правый венозные углы, таким образом лимфатическая система соединяется с кровеносной)

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса – 4799.

4995. Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их.

(1)Сердце у человека располагается в грудной полости. (2)Его предсердия сообщаются между собой. (3)Между предсердиями и желудочками имеются створчатые клапаны, которые открываются только в стороны предсердий. (4)Кровь из левого желудочка поступает в аорту, а из правого желудочка – в лёгочную вену. (5)Сердце работает непрерывно в течение всей жизни человека. (6)Работоспособность сердца объясняется ритмичными чередованиями сокращения и расслабления предсердий и желудочков. (7)На работу сердца оказывают влияние импульсы, поступающие по симпатическим и парасимпатическим волокнам.

Ошибки допущены в предложениях 2, 3, 4:

2) Его предсердия не сообщаются между собой (разделены межпредсердной перегородкой)

3) Между предсердиями и желудочками имеются створчатые клапаны, которые открываются только в стороны желудочков (ток крови идет из предсердий в желудочки)

4) Кровь из левого желудочка поступает в аорту, а из правого желудочка – в легочный ствол (который в дальнейшем разделится на две артерии: правую и левую легочные)

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса – 4995.

5013. Установите правильную последовательность мер оказания первой медицинской

помощи при кровотечении из плечевой артерии. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) под жгут положить записку с указанием времени его наложения

2) прижать артерию к кости пальцем

3) наложить жгут на ткань выше места ранения

4) доставить пострадавшего в больницу

5) проверить правильность наложения жгута с помощью прощупывания пульса

6) наложить стерильную повязку поверх жгута

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса – 5013.

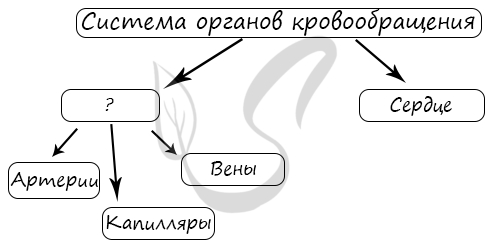

5028. Рассмотрите предложенную схему строения системы органов кровообращения человека. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса – 5028.

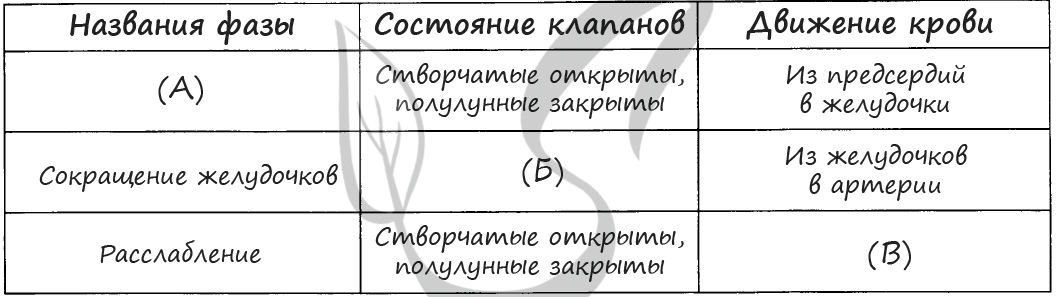

5075. Проанализируйте таблицу «Цикл сердечного сокращения человека». Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины и понятия, приведенные в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий термин из предложенного списка.

1) сокращение предсердий

2) створчатые и полулунные открыты

3) сокращение предсердий и желудочков

4) сокращение желудочков, расслабление предсердий

5) створчатые закрыты, полулунные открыты

6) створчатые и полулунные закрыты

7) из предсердий в желудочки и артерии

8) свободно поступает из вен и предсердий в желудочки

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса – 5075.

Для вас приятно генерировать тесты, создавайте их почаще

Источник

Лимфа от каждой части тела, пройдя через лимфатические узлы, собирается в лимфатические протоки (ductus lymphatici) и лимфатические стволы (trunci lymphatici). В теле человека выделяют шесть таких крупных лимфатических протоков и стволов. Три из них впадают в левый венозный угол (грудной проток, левый яремный и левый подключичный стволы), три – в правый венозный угол (правый лимфатический проток, правый яремный и правый подключичный стволы).

Самым крупным и основным лимфатическим сосудом является грудной проток. По нему лимфа течет от нижних конечностей, стенок и органов таза, брюшной полости, левой половины грудной полости. От правой верхней конечности лимфа направляется в правый подключичный ствол, от правой половины головы и шеи – в правый яремный ствол, от органов правой половины грудной полости – в правый бронхосредостенный ствол (truncus bronchomediastinalis dexter), впадающий в правый лимфатический проток или самостоятельно в правый венозный угол. От левой верхней конечности лимфа оттекает через левый подключичный ствол, от левой половины головы и шеи – через левый яремный ствол, я от органов лсиоч половины грудной полости – в левый бронхосредостенный ствол (truncus bronchomediastinalis sinister), впадающий в грудной проток.

Грудной проток (ductus thoracicus) формируется в брюшной полости, в забрюшинной клетчатке, на уровне XII грудного – II поясничного позвонков в результате слияния правого и левого поясничных лимфатических стволов (trunci lumbales dexter et sinister). Эти стволы, в свою очередь, образуются из слияния выносящих лимфатических сосудов соответственно правых и левых поясничных лимфатических узлов. Примерно в 25 % случаев в начальную часть грудного протока впадает один-три выносящих лимфатических сосуда брыжеечных лимфатических узлов, которые называют кишечными стволами (trunci intestinales). В грудной проток впадают выносяшие лимфатические сосуды прелпозвоночных, межреберных, а гакже висцеральных (предаортальных) лимфатических узлов грудной полости. Длина грудного протока составляет 30-40 см.

Брюшная часть (pars abdominalis) грудного протока – это его начальная часть. В 75 % случаев она имеет расширение – цистерну грудного протока (cisterna chyli, млечная цистерна) конусовидной, ампуловидной или веретенообразной формы. В 25 % случаев начало грудного протока имеет вид сетевидного сплетения, образованного выносящими лимфатическими сосудами поясничных, чревных, брыжеечных лимфатических узлов. Стенки цистерны грудного протока обычно сращены с правой ножкой диафрагмы, которая при дыхательных движениях сжимает грудной проток и способствует проталкиванию лимфы. Из брюшной полости грудной (лимфатический) проток через аортальное отверстие диафрагмы проходит в грудную полость, в заднее средостение, где располагается на передней поверхности позвоночного столба, позади пищевода, между грудной частью аорты и непарной веной.

Грудная часть (pars thoracica) грудного протока самая длинная. Она простирается от аортального отверстия диафрагмы до верхней апертуры грудной клетки, где проток переходит в свою верхнюю шейную часть (pars cervicalis). В нижних отделах грудной полости позади грудного протока находятся прикрытые внутригрудной фасцией начальные отделы правых задних межреберных артерий и конечные отделы одноименных вен, спереди – пищевод. На уровне VI-VII грудных позвонков грудной проток начинает отклоняться влево, на уровне II-III грудных позвонков выходит из-под левого края пищевода, поднимается вверх позади левых подключичной и общей сонной артерий и блуждающего нерва. Здесь, в верхнем средостении, слева от грудного протока находятся левая средостенная плевра, справа – пищевод, сзади – позвоночный столб. Латеральнее общей сонной артерии и позади внутренней яремной вены на уровне V-VII шейных позвонков шейная часть грудного протока изгибается и образует дугу. Дуга грудного протока (arcus ductus thoracici) огибает купол плевры сверху и несколько сзади, а затем устье протока открывается в левый венозный угол или в конечный отдел образующих его вен. Примерно в 50 % случаев грудной проток перед впадением в вену имеет расширение. Также часто проток раздваивается, а в ряде случаев в виде 3-4 стволиков впадает в венозный угол или в конечные отделы образующих его вен.

В устье грудного протока имеется парный клапан, образованный внутренней его оболочкой, препятствующий забрасыванию крови из вены. На протяжении грудного протока насчитывается 7-9 клапанов, препятствующих обратному току лимфы. Стенки грудного протока, помимо внутренней оболочки (tunica interna) и наружной оболочки (tunica externa) содержат хорошо выраженную среднюю (мышечную) оболочку (tunica media), способную активно проталкивать лимфу по протоку от его начала к устью.

Примерно в трети случаев встречается удвоение нижней половины грудного протока: рядом с его основным стволом располагается добавочный грудной проток. Иногда обнаруживаются местные расщепления (удвоения) грудного протока.

Правый лимфатический проток (ductus lymphaticus dexter) представляет собой сосуд длиной 10-12 мм, в который впадают (в 18,8 % случаев) правый подключичный, яремный и бронхо-средостенный стволы. Редко встречается правый лимфатический проток, имеющий одно устье. Чаще (в 80 % случаев) он имеет 2-3 и более стволиков. Этот проток впадает в угол, образованный слиянием правых внутренней яремной и подключичной вен, или в конечный отдел внутренней яремной либо подключичной (очень редко) вены. При отсутствии правого лимфатического протока (81,2 % случаев) выносяшие лимфатические сосуды лимфатических узлов заднего средостения и трахеобронхиальных узлов (правый бронхосредостенный ствол), правые яремный и подключичные стволы впадают самостоятельно в правый венозный угол, во внутреннюю яремную или подключичную вену в место их слияния друг с другом.

Яремный ствол, правый и левый (truncus jugularis, dexter et sinister), формируется из выносящих лимфатических сосудов латеральных глубоких шейных (внутренних яремных) лимфатических узлов соответствующей стороны. Каждый яремный ствол представлен одним сосудом или несколькими сосудами небольшой длины. Правый яремный ствол впадает в правый венозный угол, в конечный отдел правой внутренней яремной вены или участвует в образовании правого лимфатического протока. Левый яремный ствол впадает непосредственно в левый венозный угол, во внутреннюю яремную вену или, в большинстве случаев, в шейную часть грудного протока.

Подключичный ствол, правый и левый (truncus subclavius, dexter et sinister), образуется из выносящих лимфатических сосудов подмышечных лимфатических узлов, главным образом верхушечных, и в виде одного ствола или нескольких небольших стволов направляется к соответствующему венозному углу. Правый подключичный ствол открывается в правый венозный угол или в правую подключичную вену, правый лимфатический проток; левый подключичный ствол – в левый венозный угол, левую подключичную вену и примерно в половине случаев в конечную часть грудного протока.

[1], [2], [3], [4], [5]

Источник