Легочный пузырек и кровеносный сосуд

Оглавление темы “Дыхательная система ( systema respiratorium ).”:

1. Трахея. Топография трахеи. Строение трахеи. Хрящи трахеи.

2. Кровоснабжение трахеи. Иннервация трахеи. Сосуды и нервы трахеи.

3. Бронхи. Главные бронхи. Строение бронхов.

4. Легкие. Анатомия легкого.

5. Строение легких. Разветвление бронхов. Макро-микроскопическое строение легкого.

6. Функции ( функция ) легких.

7. Кровообращение в легких. Кровоснабжение легких. Иннервация легких. Сосуды и нервы легких.

8. Сегментарное строение легких. Сегменты легкого.

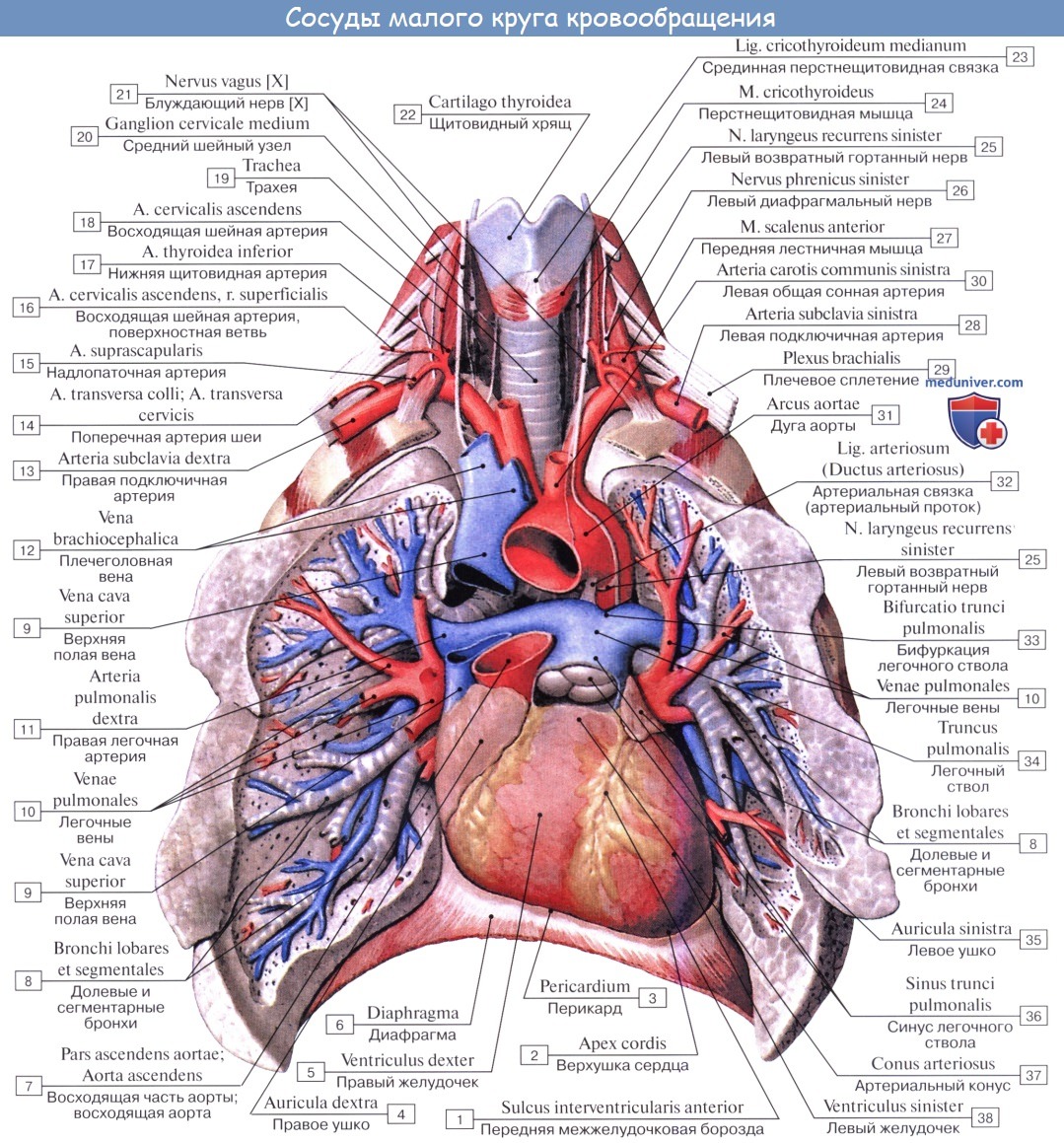

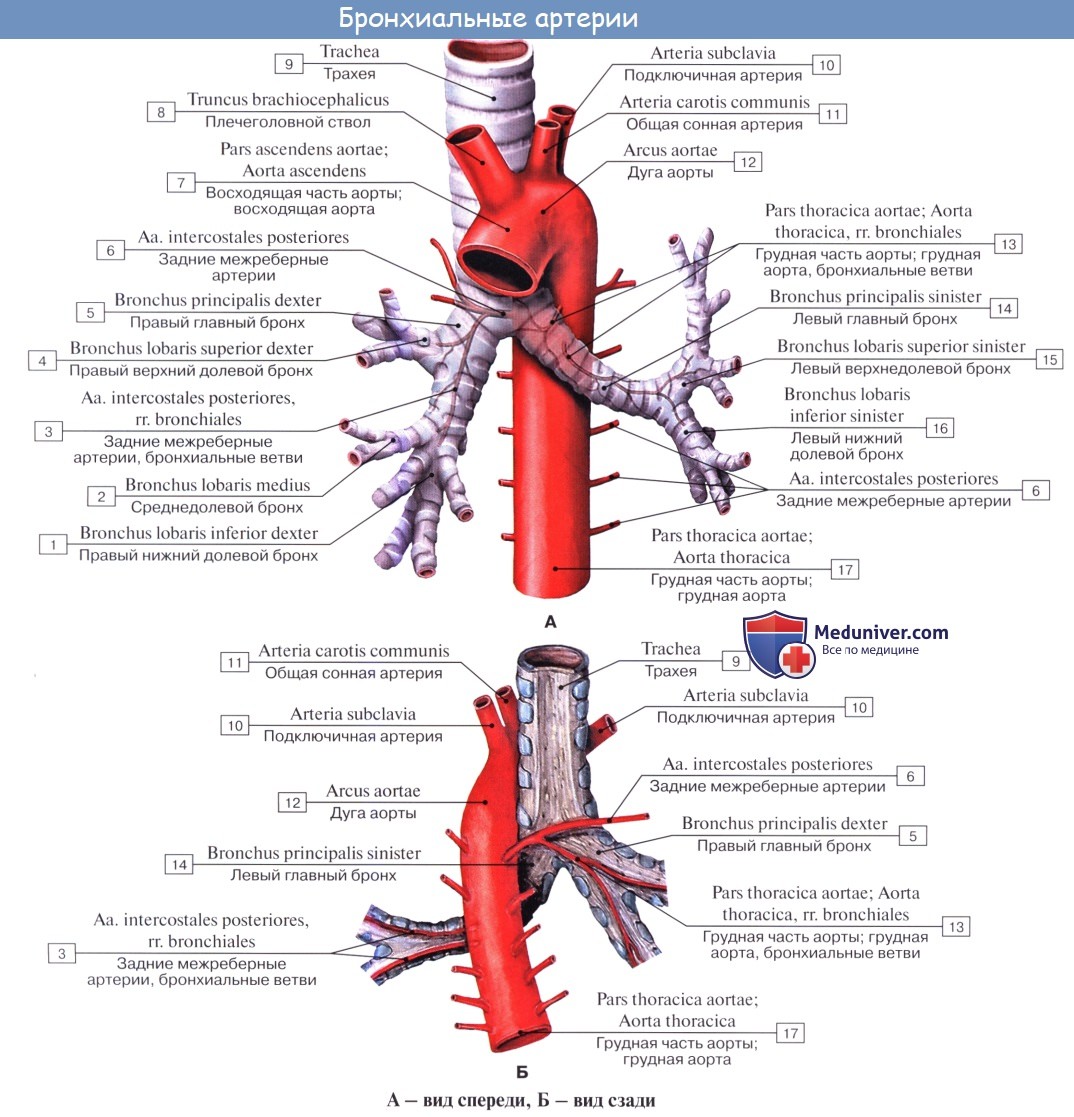

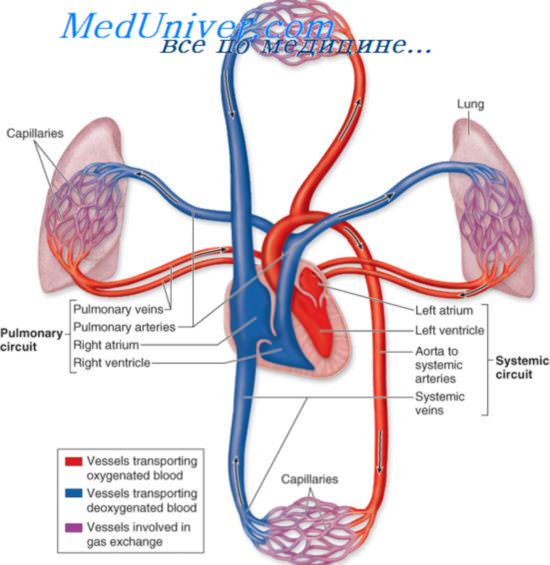

В связи с функцией газообмена легкие получают не только артериальную, но и венозную кровь. Последняя притекает через ветви легочной артерии, каждая из которых входит в ворота соответствующего легкого и затем делится соответственно ветвлению бронхов.

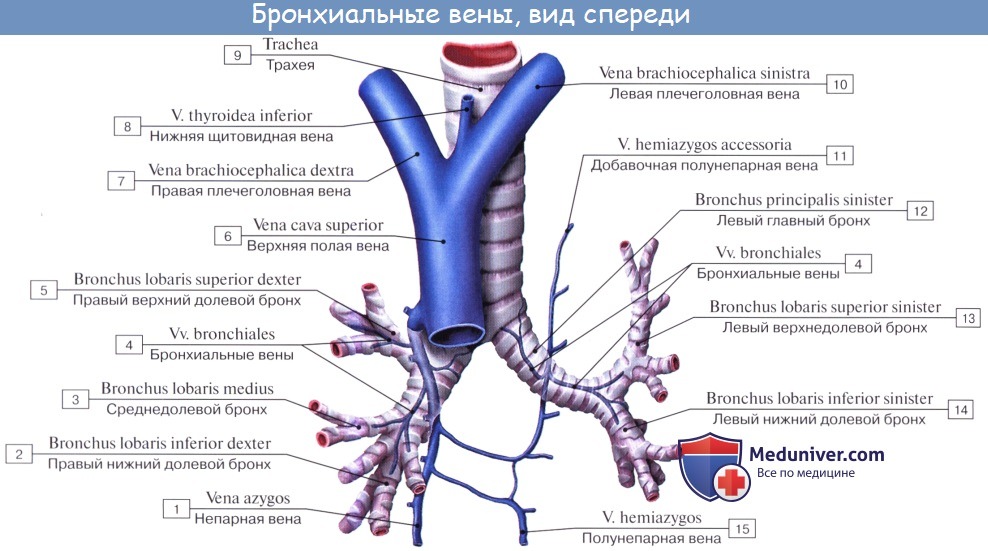

Самые мелкие ветви легочной артерии образуют сеть капилляров, оплетающую альвеолы (дыхательные капилляры). Венозная кровь, притекающая к легочным капиллярам через ветви легочной артерии, вступает в осмотический обмен (газообмен) с содержащимся в альвеоле воздухом: она выделяет в альвеолы свою углекислоту и получает взамен кислород. Из капилляров складываются вены, несущие кровь, обогащенную кислородом (артериальную), и образующие затем более крупные венозные стволы. Последние сливаются в дальнейшем в vv. pulmonales.

Артериальная кровь приносится в легкие по rr. bronchiales (из аорты, аа. intercostales posteriores и a. subclavia). Они питают стенку бронхов и легочную ткань. Из капиллярной сети, которая образуется разветвлениями этих артерий, складываются vv. bronchiales, впадающие отчасти в vv. azygos et hemiazygos, а отчасти — в vv. pulmonales. Таким образом, системы легочных и бронхиальных вен анастомозируют между собой.

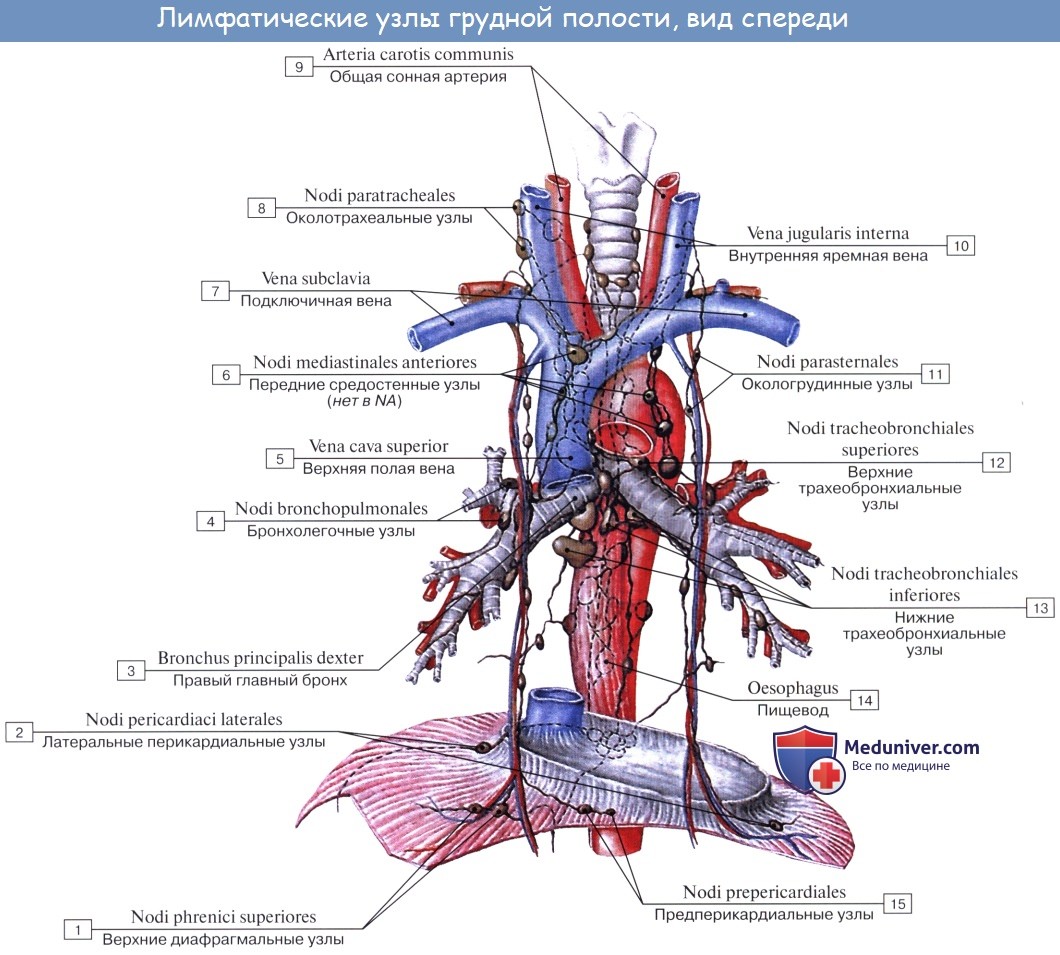

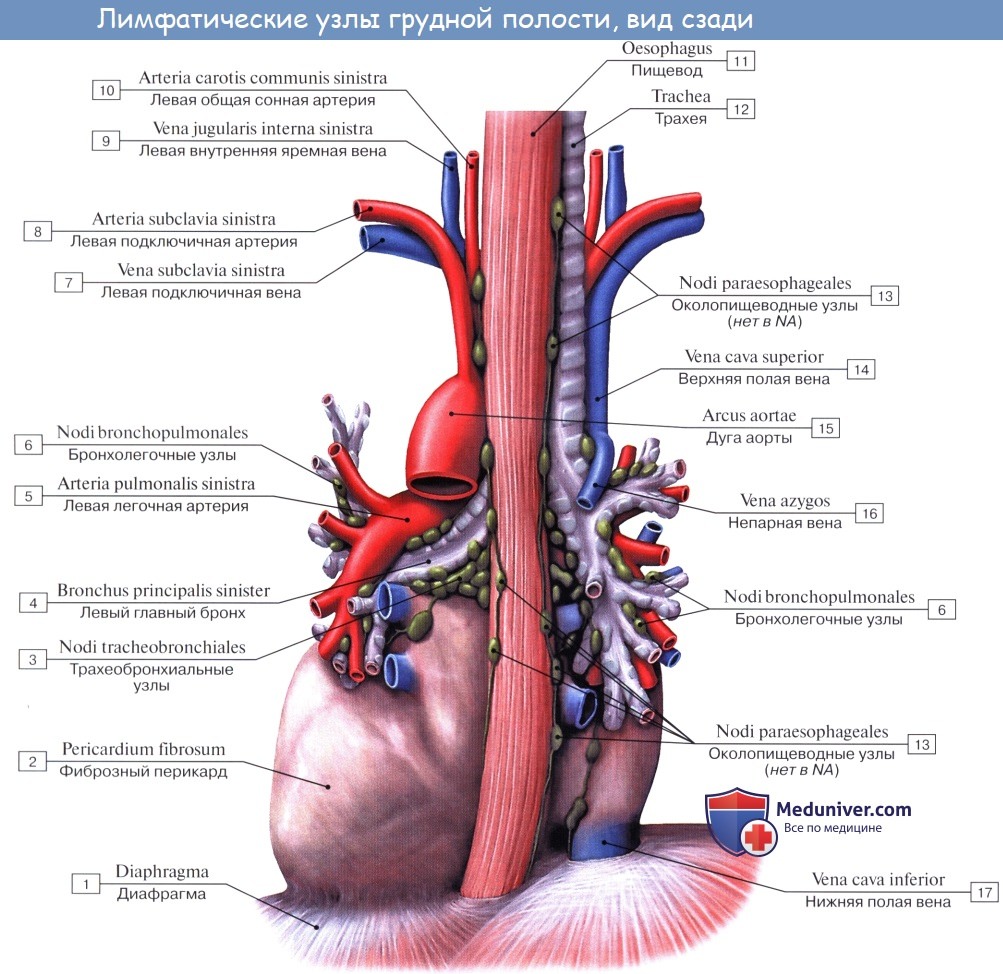

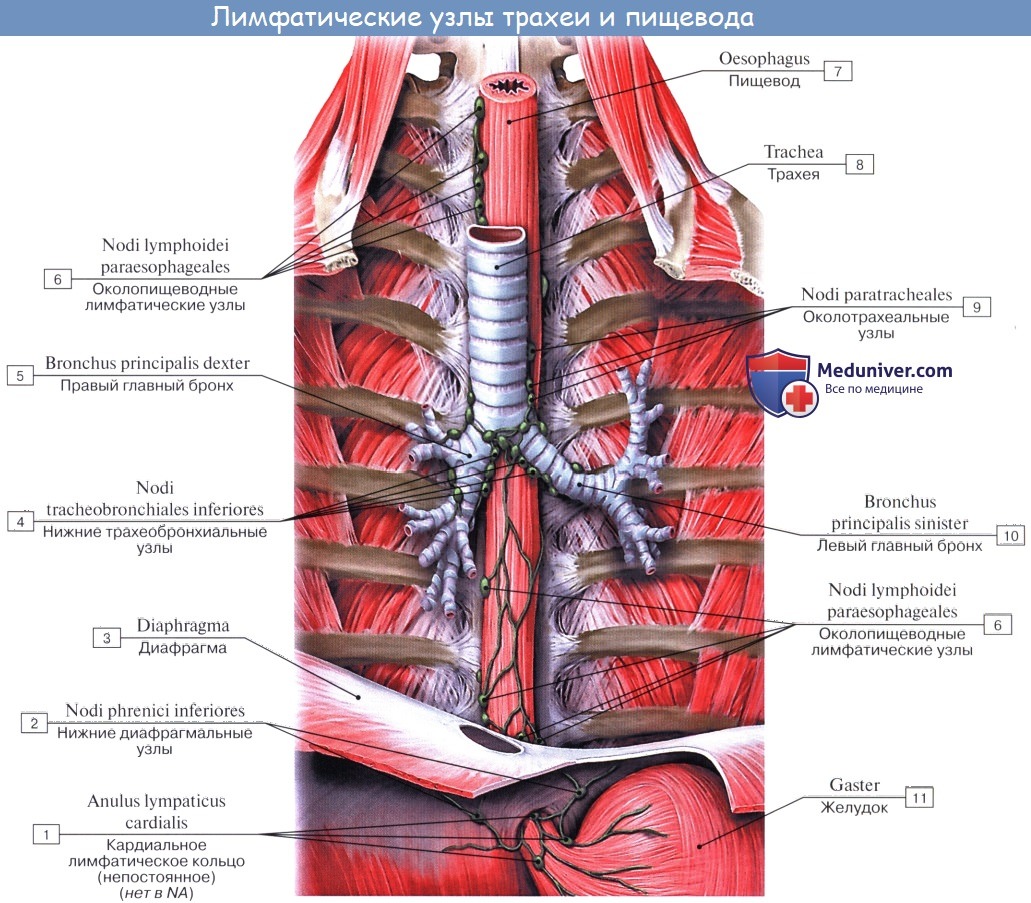

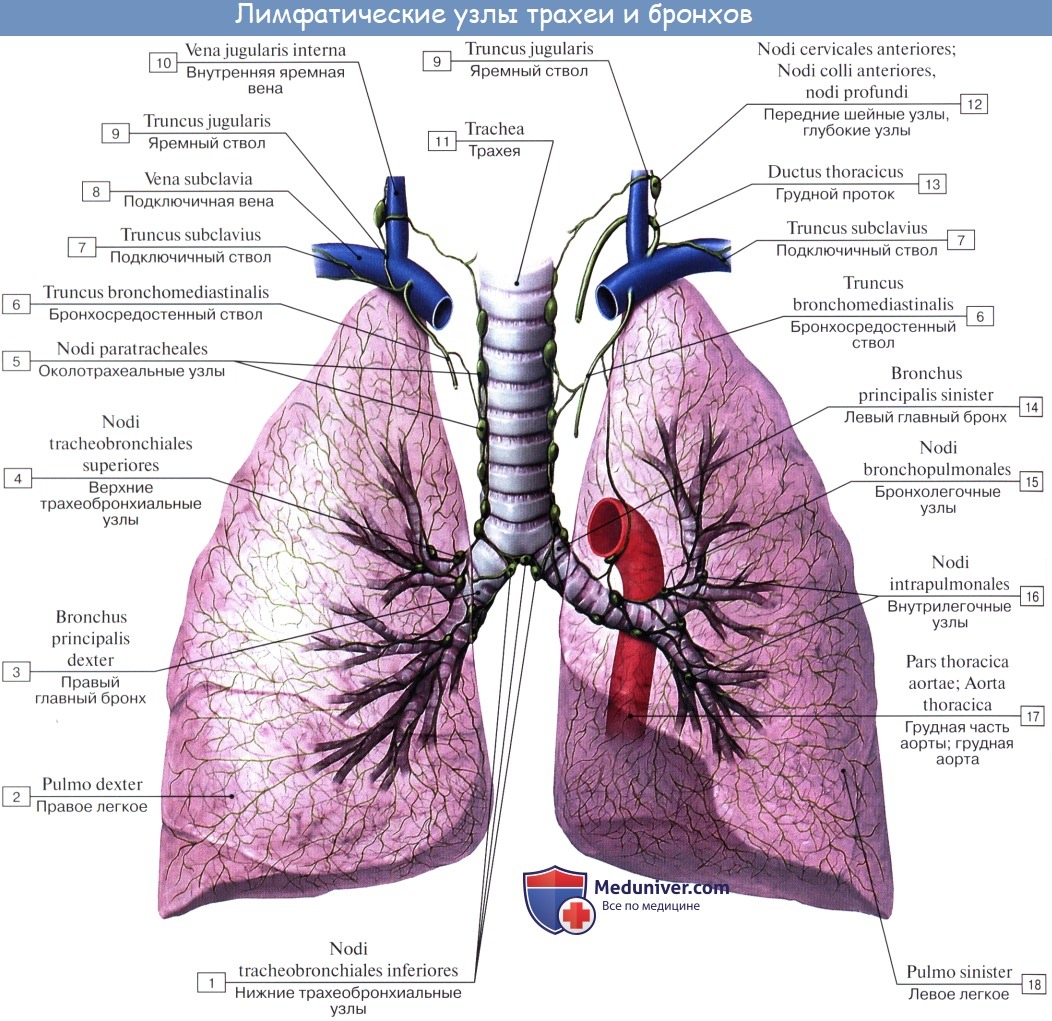

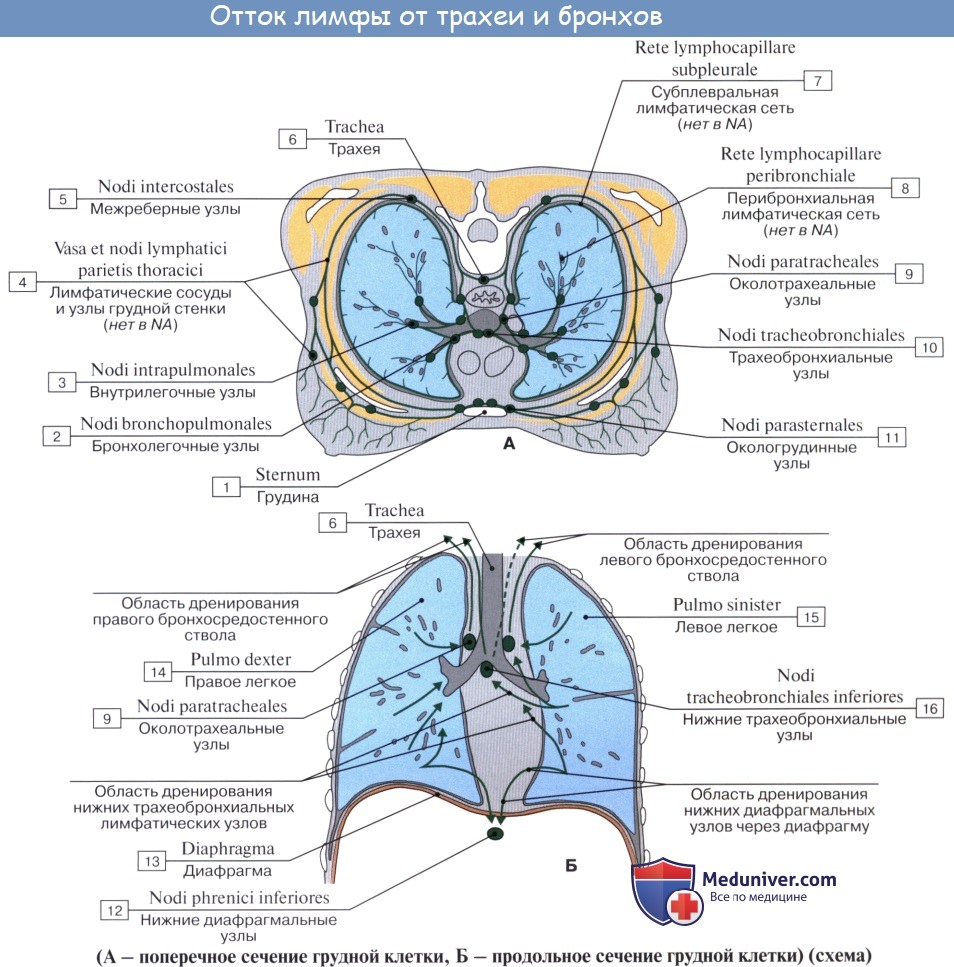

В легких различают поверхностные лимфатические сосуды, заложенные в глубоком слое плевры, и глубокие, внутрилегочные. Корнями глубоких лимфатических сосудов являются лимфатические капилляры, образующие сети вокруг респираторных и терминальных бронхиол, в межацинусных и междольковых перегородках. Эти сети продолжаются в сплетения лимфатических сосудов вокруг ветвлений легочной артерии, вен и бронхов.

Отводящие лимфатические сосуды идут к корню легкого и лежащим здесь регионарным бронхолегочным и далее трахеобронхиальным и околотрахеальным лимфатическим узлам, nodi lymphatici bronchopulmonales et tracheobronchiales.

Так как выносящие сосуды трахеобронхиальных узлов идут к правому венозному углу, то значительная часть лимфы левого легкого, оттекающая из нижней его доли, попадает в правый лимфатический проток.

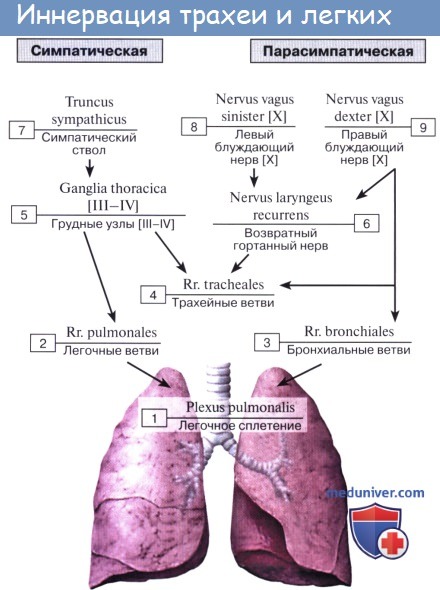

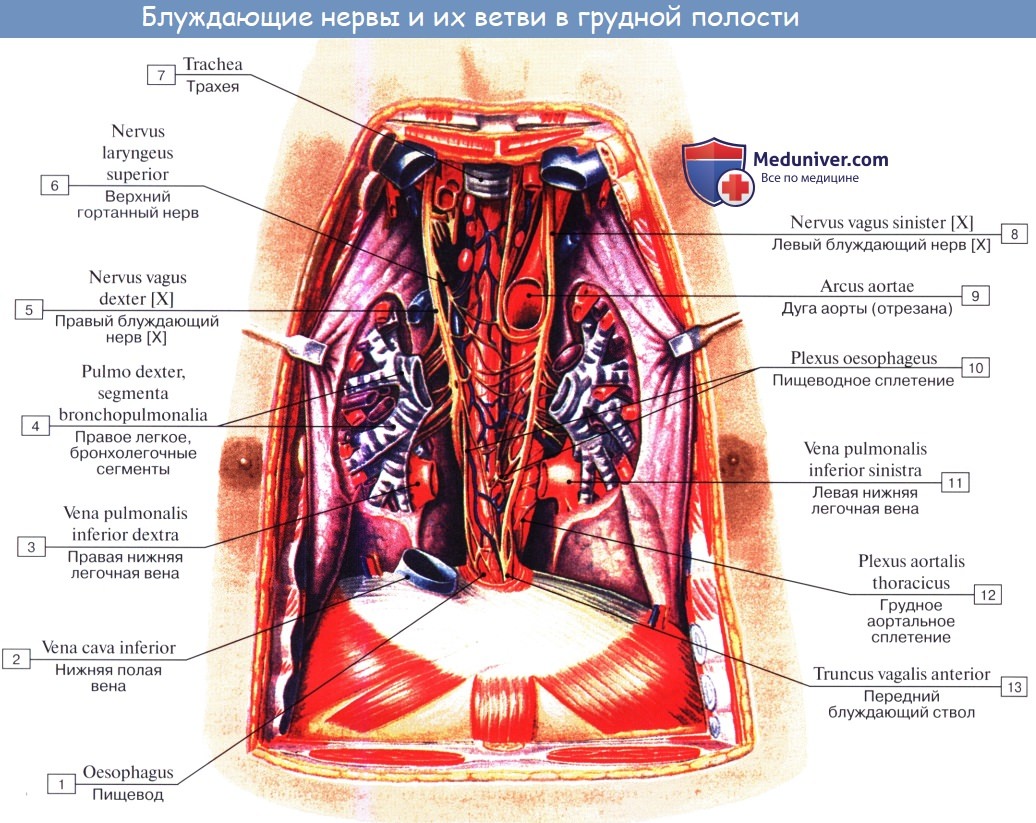

Нервы легких происходят из plexus pulmonalis, которое образуется ветвями n. vagus et truncus sympathicus.

Выйдя из названного сплетения, легочные нервы распространяются в долях, сегментах и дольках легкого по ходу бронхов и кровеносных сосудов, составляющих сосудисто-бронхиальные пучки. В этих пучках нервы образуют сплетения, в которых встречаются микроскопические внутриорганные нервные узелки, где переключаются преганглионарные парасимпатические волокна на постганглионарные.

В бронхах различают три нервных сплетения: в адвентиции, в мышечном слое и под эпителием. Подэпителиальное сплетение достигает альвеол. Кроме эфферентной симпатической и парасимпатической иннервации, легкое снабжено афферентной иннервацией, которая осуществляется от бронхов по блуждающему нерву, а от висцеральной плевры — в составе симпатических нервов, проходящих через шейно-грудной узел.

Учебное видео анатомии легких

Другие видео уроки по данной теме находятся: Здесь.

– Также рекомендуем “Сегментарное строение легких. Сегменты легкого.”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 31.8.2020

Источник

Легочное кровообращение. Анатомия легочного кровообращения

Некоторые моменты распределения кровотока и гемодинамики свойственны только легочному кровообращению и являются особенно важными для газообмена в легких.

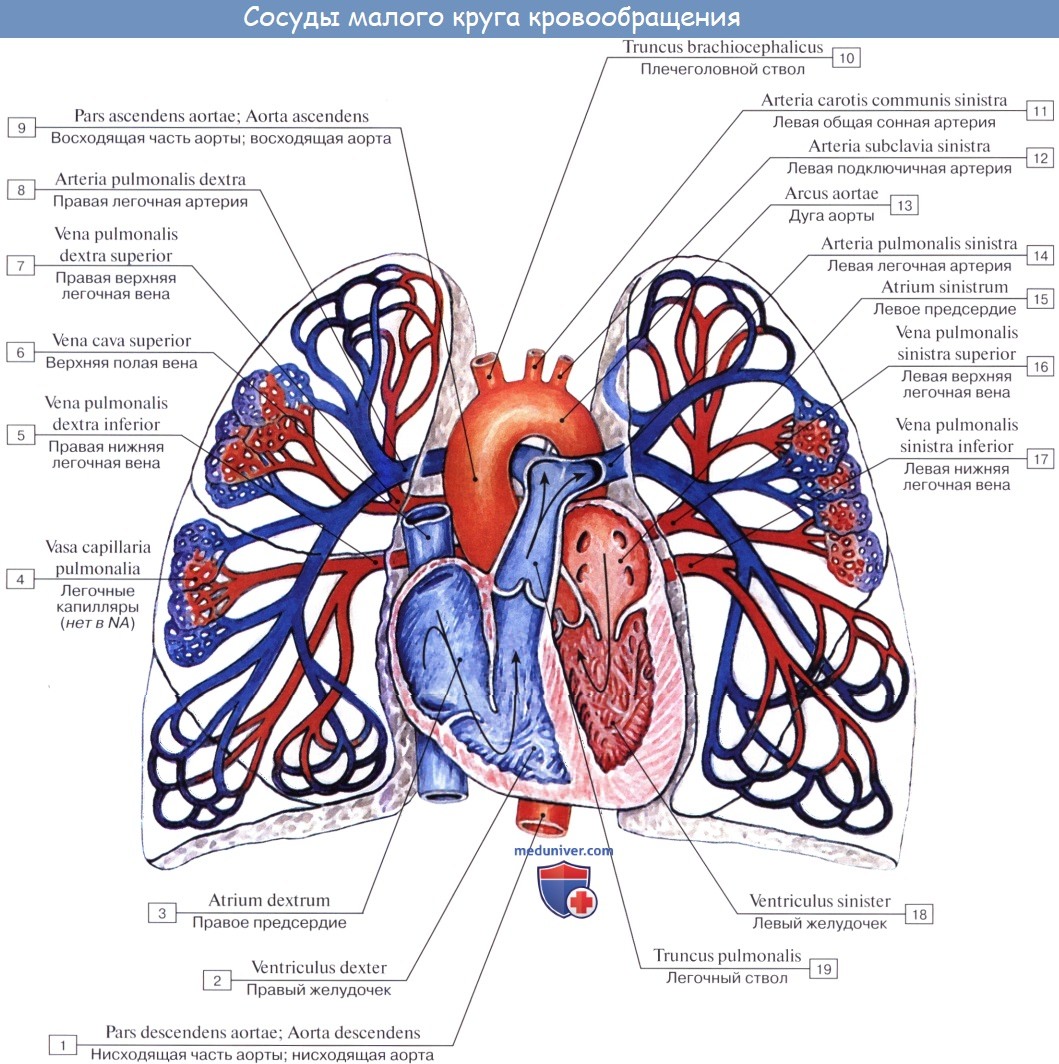

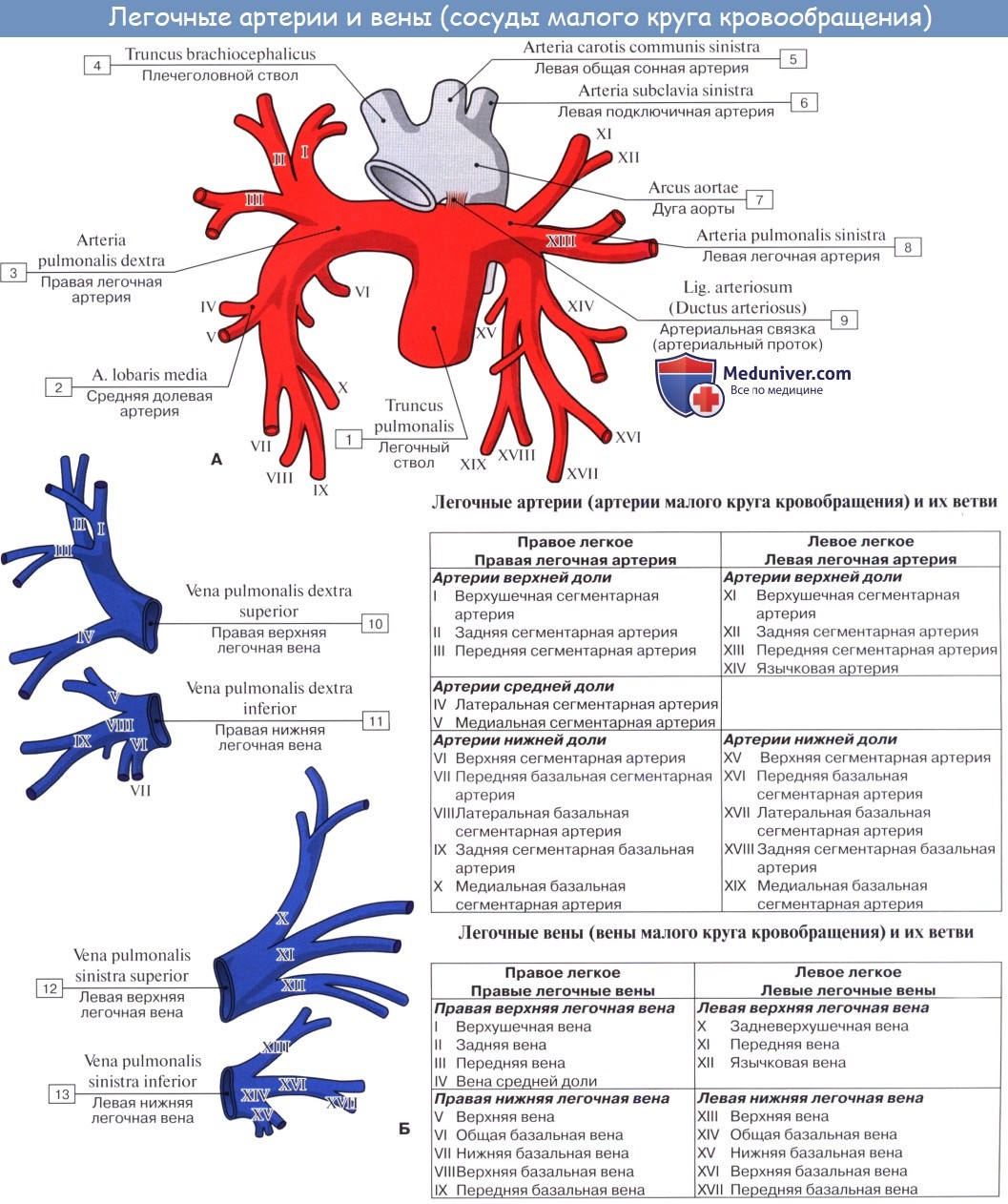

Легочные сосуды. Легочная артерия тянется от верхушки правого желудочка на расстоянии 5 см и затем делится на правую и левую главные ветви, которые снабжают кровью правое и левое легкие, соответственно.

Легочная артерия тонкая, толщина ее стенки составляет 1/3 толщины стенки аорты. Ветви легочных артерии очень короткие, и все части легочной артериальной системы, даже малые артерии и артериолы, имеют ди аметр больше, чем соответствующие им системные артерии. Эти сосуды являются одновременно и тонкими, и эластичными, придавая артериальному руслу легких большую растяжимость — около 7 мл/мм рт. ст., что равняется растяжимости всего системного артериального русла. Такая большая растяжимость позволяет легочным артериям приспосабливаться к ударному объему правого желудочка.

Легочные вены так же коротки, как и легочные артерии. Они непосредственно передают текущую по ним кровь в левое предсердие, откуда она вследствие насосной работы левой половины сердца выбрасывается в системное кровообращение.

Бронхиальные сосуды. Кровь попадает в легкие и через маленькие бронхиальные артерии. Через них входит в легкие примерно 1-2% общего сердечного выброса. Кровь в этих артериях в отличие от частично деокси генированной крови в легочных артериях является оксигенированной. Эта кровь попадает в опорные ткани легких — соединительную ткань, септу, большие и малые бронхи. После того как эта артериальная кровь из бронхиальных артерий прошла опорные ткани, она попадает в легочные вены и входит в левое предсердие вместо возвращения в правое предсердие. Вследствие этого входящий в левое предсердие объем крови и выброс левого желудочка окажутся на 1-2% больше выброса правого желудочка.

Лимфатические сосуды. Лимфатические сосуды присутствуют во всех опорных тканях легких. Они начинаются в соединительнотканных пространствах, окружающих терминальные бронхиолы, направляются к воротам легких и объединяются главным образом в правый грудной лимфатический проток. Часть попавших в альвеолы частиц выводятся через эти каналы, а вышедшие из легочных капилляров белки плазмы крови выводятся из легочной ткани этим же путем, что помогает предотвращать развитие отека легких.

Кривая колебания давления в правом желудочке. В нижней части рисунке показаны кривые давления в правом предсердии и легочной артерии. Эти кривые отличаются по уровню от намного более высокого давления в аорте, приведенного на верхней части рисунка. Систолическое давление в правом желудочке здорового человека составляет около 25 мм рт. ст., а диастолическое — около 0-1 мм рт. ст., что составляет только 1/5 этих величин, измеренных в левом желудочке.

Давление в легочной артерии. Как видно на рисунке, во время систолы давление в легочной артерии в основном равно давлению в правом желудочке. Однако когда в конце систолы закрываются легочные клапаны, давление в желудочке резко падает, в то время как давление в легочной артерии по ходу прохождения крови по легочным капиллярам падает медленнее.

На рисунке видно, что у здорового человека систолическое давление в легочной артерии составляет около 25 мм рт. ст., диастолическое — около 8 мм рт. ст., а среднее давление в легочной артерии — 15 мм рт. ст.

Давление в легочных капиллярах. На рисунке видно, что среднее давление в легочных капиллярах составляет около 7 мм рт. ст. Значение низкого уровня давления в легочных капиллярах будет подробно рассмотрено в этой главе далее, в связи с обменом жидкости в легочных капиллярах.

Давление в левом предсердии и легочных венах. У лежащего человека среднее давление в левом предсердии и больших легочных венах составляет около 2 мм рт. ст. и может оказаться как на уровне 1 мм рт. ст., так и на уровне 5 мм рт. ст. Прямое измерение давления в левом предсердии у человека обычно невозможно, т.к. туда очень трудно провести катетер через камеры сердца. Однако часто можно с достаточной точностью определить давление в левом предсердии путем измерения так называемого легочного давления вклинивания. При этом катетер проводят сначала через периферическую вену в правое предсердие, а потом через правую половину сердца и легочную артерию в одно из малых ответвлений легочной артерии, продвигая катетер вперед до тесного вклинивания в этот сосуд.

Измеренное таким способом давление составляет около 5 мм рт. ст. В малой заклиненной артерии остановлен весь кровоток, и кровеносные сосуды, находящиеся за этой артерией, соединены с легочными капиллярами напрямую. Величина давления вклинивания обычно только на 2-3 мм рт. ст. выше, чем давление в левом предсердии. В случае значительного повышения давления в левом предсердии давление вклинивания в легких также повышается. В клинических условиях можно использовать измерение давления вклинивания для исследования изменений давления в легочных капиллярах и левом предсердии у пациентов с застойной сердечной недостаточностью.

– Также рекомендуем “Объем крови в легких. Кровоток в легких”

Оглавление темы “Механика дыхания легких. Кровоток в легких”:

1. Сурфактант. Поверхностное натяжение и спадение альвеол

2. Влияние грудной клетки на растяжение легких. Спирометрия

3. Емкости легких. Определение остаточной емкости легких

4. Минутный объем дыхания. Альвеолярная вентиляция

5. Величина альвеолярной вентиляции. Функции дыхательных путей

6. Сокращение бронхиол. Слизистая бронхов и очищение дыхательных путей

7. Кашлевый рефлекс. Дыхательные функции носа

8. Вокализация и фонация. Артикуляция и резонанс

9. Легочное кровообращение. Анатомия легочного кровообращения

10. Объем крови в легких. Кровоток в легких

Источник

Воздушная эмболия – это закупорка кровеносного русла пузырьками воздуха, попавшими в кровоток из внешней среды. Клинические проявления зависят от типа и величины пораженного сосуда. Наиболее опасна обтурация коронарных и легочных артерий, системы кровоснабжения головного мозга. При поражении ЛА возникают признаки острой дыхательной и сердечной недостаточности. Церебральная форма болезни протекает с развитием симптоматики ишемического инсульта. Диагноз устанавливается на основании клинической картины, данных доплерографии, капнограммы, измерения ЦВД. Специфическое лечение – аспирация газа через катетер, восстановление целостности сосудистого русла.

Общие сведения

Воздушная эмболия (ВЭ) – острое патологическое состояние, возникающее при попадании в кровеносный сосуд воздуха извне. Количество одномоментно введенного газа должно составлять не менее 10-20 мл, в противном случае он растворится в крови, не нанося вреда. Патология считается достаточно редкой, на ее долю приходится не более 2% от всех возможных видов сосудистой окклюзии. С одинаковой частотой определяется у мужчин и женщин, не имеет привязки к возрасту. Смертность при своевременной диагностике и оказании квалифицированной помощи колеблется от 10 до 40%. Отсутствие медицинского пособия при эмболизации легочных и церебральных сосудов приводит к гибели больного в 90% случаев.

Причины

Самопроизвольное попадание воздуха в кровеносную систему здорового человека практически исключено. Давление в большинстве сосудов избыточно по отношению к атмосфере, поэтому засасывания газов при повреждении сосудистой стенки не наблюдается. Исключение – внутренняя яремная вена, давление в которой при вдохе ниже атмосферного. Иначе выглядит ситуация с обезвоженными пациентами. За счет уменьшения ОЦК давление в центральных сосудах становится отрицательным, нарушение целостности стенки сосуда может привести к попаданию внутрь газов из окружающей среды. К распространенным причинам воздушной окклюзии относятся:

- Травматизация. Атмосферные газы проникают в кровь при баротравме легких (резкое всплытие с глубины, неправильно подобранный режим аппарата ИВЛ), повреждениях грудной клетки, сопровождающихся разрывом кровеносных сосудов. ВЭ также выявляется на фоне травм других анатомических зон при отсутствии своевременной остановки профузного кровотечения.

- Роды. Проникновение газов становится возможным при разрыве плацентарных венозных синусов. Воздух в поврежденные сосуды нагнетается под давлением во время маточных сокращений. Заболевание развивается независимо от величины центрального венозного давления. Симптоматика может возникать не только непосредственно в родах, но и спустя 1-2 суток.

- Медицинские процедуры. К манипуляциям с высоким риском формирования ВЭ относят операции на сосудах, органах грудной клетки, головном мозге, если в ходе вмешательства производится вскрытие венозного синуса. Кроме того, воздух систему кровоснабжения может попадать при неплотном соединении инфузионной системы с центральным венозным катетером или в процессе инфузионной терапии. Подобное происходит при отрицательном ЦВД.

Патогенез

Крупные пузыри воздуха в кровеносном русле могут приводить к окклюзии любых сосудов. Чаще всего блокируются легочные вены, сосуды сердца, артериальные стволы, питающие мозг. При поражении легочной артерии отмечается региональная внутрисосудистая гипертензия, перегрузка ПЖ и острая правожелудочковая недостаточность. Далее в процесс вовлекается левый желудочек, снижается сердечный выброс, нарушается периферическое кровообращение, развивается шок. Воздушная эмболия ЛА сопровождается возникновением бронхоспазма, вентиляционно-перфузионного дисбаланса, инфаркта легкого и дыхательной недостаточности.

При нарушении кровотока в мозговых сосудах формирование патологии происходит по типу ишемического инсульта. На определенном участке мозга нарушается кровоснабжение, нейроткань испытывает кислородное голодание и отмирает. Образуется участок некроза, происходят множественные мелкие кровоизлияния в мозговую ткань. Дальнейшее течение болезни зависит от локализации пораженного участка. Могут обнаруживаться парезы, параличи, нарушение когнитивных функций, сбои в деятельности внутренних органов.

Классификация

Существует несколько критериев систематизации ВЭ. Воздушная эмболия классифицируется по характеру течения (молниеносная, острая и подострая), пути проникновения воздуха в кровоток (ятрогенная, травматическая), направлению движения эмбола (ортоградная, ретроградная, парадоксальная). В клинической практике используют разделение форм болезни по виду пораженного сосуда, включающее следующие варианты патологии:

- Артериальная. Наблюдается закупорка крупных артериальных стволов (коронарных, легочных, церебральных). Встречается в 30-35% случаев, развивается молниеносно, протекает тяжело, с выраженной клинической симптоматикой. Пациент погибает в течение нескольких часов, иногда – минут. Для формирования АВЭ необходимо более 40-50 см3 газа, одномоментно попавшего в кровоток.

- Венозная. Обнаруживается в 65-70% случаев. Приводит к нарушению венозного оттока. Симптоматика прогрессирует сравнительно медленно, жизнеугрожающие состояния выявляются редко. Склонна к подострому течению. При закупорке мелких вен и венул может протекать бессимптомно, кровоток при этом обеспечивается за счет системы коллатералей. Исключение – воздушная окклюзия легочных вен, по которым насыщенная кислородом кровь поступает от легких к сердцу.

Симптомы воздушной эмболии

Клиническая картина различается в зависимости от вида и размера пораженного сосуда. При нарушении оттока крови по крупным периферическим венам возникают типичные признаки тромбоза. Пораженный участок отекает, увеличивается в размерах. При сдавливании определяется сильная болезненность. Кожа в зоне патологии цианотична, имеет место локальная гипертермия. Системной реакцией является умеренная тахикардия, вызванная депонированием определенного объема жидкости и уменьшением ОЦК.

Воздушная эмболия мелких ветвей легочной артерии вызывает кашель, кровохарканье, эпизоды синкопэ, одышку более 20 вдохов, тахикардию в пределах 100-120 ударов в минуту. Нарушения гемодинамики отсутствуют. При закупорке крупных стволов развивается картина острого легочного сердца. У больного выявляется резкая гипотония, набухание шейных вен, увеличение размеров печени, рост ЦВД, психомоторное возбуждение, усиление сердечного толчка. Кожа бледная, холодная, покрыта липким потом.

Поражение коронарных артерий приводит к возникновению острого инфаркта миокарда. Отмечаются типичные боли за грудиной сжимающего характера. Применение нитратов не дает ожидаемого эффекта. АД снижается вплоть до шоковых цифр. Возможен отек легких сердечного происхождения. Типичная картина ОИМ наблюдается не всегда. В 40% случаев болезнь протекает в атипичном варианте, проявляется болями в животе, горле, левой руке и т. д.

Эмболизация структур кровоснабжения мозга становится причиной инсульта. В тканях мозга образуется очаг некроза, от локализации которого зависит клиническая симптоматика. К наиболее распространенным признакам ишемического инсульта относят парезы и параличи, локальное снижение мышечного тонуса, парестезии, расстройства речи, нечеткость зрения, головокружение, головную боль, нарушения устойчивости, дроп-атаки, ослабление кожной чувствительности.

Осложнения

При эмболизации периферических артерий образуются трофические язвы, возникают зоны некроза. Нарушение венозного оттока в конечностях приводит к отекам. Изменения со стороны системы кровоснабжения внутренних органов становятся причиной ослабления или полного прекращения их деятельности. Может развиваться острая почечная или печеночная недостаточность, парез кишечника, недостаточность функции сердца и легких. Поражение церебральных кровеносных структур провоцирует необратимые нарушения в работе организма. Наблюдаются параличи, нарушения в психоэмоциональной сфере, изменения в работе внутренних органов, иннервируемых поврежденным участком мозга.

Диагностика

Диагностику ВЭ осуществляет анестезиолог-реаниматолог в тандеме с непосредственным лечащим врачом пациента. Данные клинического обследования в сочетании с информацией, полученной при использовании аппаратных диагностических методик, обычно не оставляют сомнений в диагнозе. Сложности возникают при определении вида эмболии. Следует дифференцировать окклюзию сосудов, вызванную воздухом, пузырьками газа, образующимися эндогенно при резком изменении давления окружающей среды (кессонная болезнь, газовая эмболия), тромбом, опухолью, инородным телом, конгломератом бактериальных клеток. К числу диагностических мероприятий относятся:

- Физикальные. Проводятся в отделении реанимации или по месту нахождения пациента. В ходе осмотра выявляют косвенные признаки тромбоза и ставят предварительный диагноз. Нужно учитывать, что болезнь далеко не всегда протекает с полным набором симптомов, частота встречаемости некоторых из них не превышает 50-60%.

- Лабораторные. На начальных этапах развития ВЭ лабораторное обследование не слишком информативно. Отмечаются изменения состава газов крови, кислотно-щелочного равновесия, баланса электролитов. При поражении внутренних органов и развитии полиорганной недостаточности происходит увеличение активности печеночных ферментов, рост концентрации креатинина и мочевины в крови. Деструктивные процессы в мышечной ткани становятся причиной повышения уровня миоглобина.

- Инструментальные. При проведении прекардиальной, трансэзофагальной или транскраниальной допплерографии удается установить факт наличия воздуха в сосудах. Исследование является качественным, определить объем газа с его помощью невозможно. Капнограмма свидетельствует об увеличении концентрации углекислого газа в конце выдоха, при измерении ЦВД выявляется неадекватный рост показателей. На ЭКГ обнаруживаются желудочковые экстрасистолы, изменения зубца P, депрессия сегмента ST.

Лечение воздушной эмболии

Устранение последствий попадания воздуха в сосуды производят с использованием медикаментозных и аппаратных способов лечения. Объем необходимой помощи зависит от состояния пациента, выраженности нарушения жизненно важных функций, наличия в клинике необходимого оборудования. Обычно схема восстановительных мероприятий включает в себя следующие методы воздействия:

- Неспецифические медикаментозные. Лечение направлено на минимизацию клинических признаков болезни и предотвращение осложнений. Пациенту назначают стероидные гормоны, кардиотоники, петлевые диуретики, сосудорасширяющие средства, антиоксиданты. На этапе восстановления используют поливитаминные комплексы, ноотропные препараты. При выраженной дыхательной недостаточности больного переводят на ИВЛ в режиме принудительной вентиляции.

- Аппаратные. Воздушная эмболия лечится с помощью гипербарической оксигенации и управляемой гипотермии. ГБО осуществляется под давлением 2-3 атмосферы, количество сеансов варьируется от 5 до 12. Продолжительность каждого из них – 45 минут. При использовании гипотермии тело больного охлаждают до 34°C. Как баролечение, так и холод способствуют увеличению растворимости газов в крови, что позволяет уничтожить тромб, недоступный для удаления оперативным путем.

- Оперативные. Оптимальным методом извлечения эмбола при внутрисердечной ВЭ является его аспирация через подключичный катетер. При этом происходит удаление нескольких сотен миллилитров крови, что может потребовать проведения массивной инфузионной терапии или гемотрансфузии. При точном определении локализации эмбола возможно вскрытие сосуда или венозного синуса.

Прогноз и профилактика

Исход благоприятный в тех случаях, когда воздух удается удалить с помощью малотравматичного подключичного доступа. При внутричерепной или легочной локализации эмбола прогноз ухудшается, поскольку извлечь его хирургическими методами практически невозможно. Применение ГБО и гипотермии не позволяет быстро нормализовать кровоток, следовательно, повышается вероятность необратимых последствий. При поражении периферических вен и артерий угроза для жизни обычно отсутствует, но восстановление пораженных тканей протекает длительно, полной регенерации удается добиться не всегда.

Воздушная эмболизация наиболее часто возникает в ходе медицинских манипуляций, поэтому мероприятия по ее профилактике полностью ложатся на сотрудников лечебного учреждения. При вмешательствах на верхней полой вене больной должен находиться в положении Транделенбурга, катетеризация подключичной вены в момент, когда игла остается с открытым торцом (отсоединение шприца, извлечение проводника), проводится на глубоком выдохе больного. При низком ЦВД следует своевременно перекрывать окончившиеся инфузионные системы.

Источник