Лигнин в стенках сосудах

Лигнин (от лат. lignum — дерево, древесина) — вещество, характеризующее одеревеневшие стенки растительных клеток. Сложное полимерное соединение, содержащееся в клетках сосудистых растений и некоторых водорослях[3].

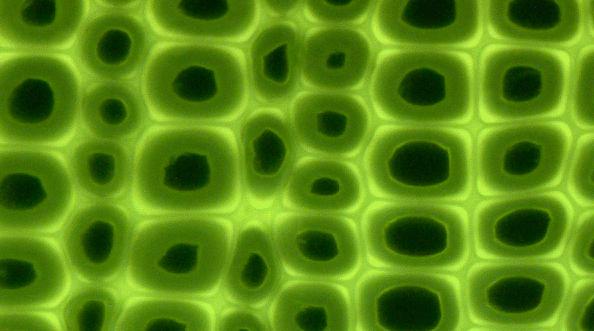

Одеревеневшие клеточные оболочки обладают ультраструктурой, которую можно сравнить со структурой железобетона: микрофибриллы целлюлозы по своим свойствам соответствуют арматуре, а лигнин, обладающий высокой прочностью на сжатие, — бетону[4].

В анализе древесины лигнин рассматривают как её негидролизуемую часть. Древесина лиственных пород содержит 18—24 % лигнина, хвойных — 23—50 %, солома злаков — 12—20 %.[5]

Химический состав[править | править код]

Лигнин не является самостоятельным веществом, а представляет собой смесь ароматических полимеров родственного строения. Именно поэтому невозможно написать его структурную формулу. В то же время известно, из каких структурных единиц он состоит и какими типами связей эти единицы объединены в макромолекулу. Мономерные звенья макромолекулы лигнина называют фенилпропановыми единицами (ФПЕ), поскольку эти структурные единицы являются производными фенилпропана. Хвойный лигнин состоит практически целиком из гваяцилпропановых структурных единиц. В состав лиственного лигнина кроме гваяцилпропановых единиц входят в большом количестве сирингилпропановые единицы. В состав некоторых лигнинов, главным образом травянистых растений, входят единицы, не содержащие метоксильных групп — гидроксифенилпропановые единицы.

Лигнин — ценное химическое сырьё, используемое во многих производствах и в медицине[6].

Лигнин — один из основных компонентов, отвечающих за ванильный аромат старых книг. Лигнин, как и древесная целлюлоза, разлагается со временем в процессе окисления и придаёт старым книгам приятный запах[7].

Применение[править | править код]

Сульфатный лигнин ограниченно применяется в производстве полимерных материалов, фенолформальдегидных смол, и как компонент клеящих композиций в производстве ДСП, картона, фанеры и др. Гидролизный лигнин служит котельным топливом в лесохимических производствах, а также сырьём для получения гранулированного активированного угля, пористого кирпича, удобрений, уксусной и щавелевой кислот, наполнителей[8].

Сравнительно недавно лигнин был успешно использован в производстве полиуретановой пены[9].

В 1998 году в Германии фирмой «Текнаро»[10] был разработан процесс получения Арбоформа — материала, названного «жидкой древесиной». В 2000 г. под Карлсруэ был открыт завод по производству биопластика, сырьём для которого служит лигнин, волокна льна или конопли и некоторые добавки, также растительного происхождения. По своей внешней форме арбоформ в застывшем состоянии похож на пластик, но имеет свойства полированной древесины. Достоинством «жидкой древесины» является возможность её многократной переработки путём переплавки. Результаты анализа арбоформа после десяти циклов показали, что его параметры и свойства остались прежними[11][12].

Активированный путём щелочной обработки с последующей отмывкой и нейтрализацией лигнин используется для сбора разливов нефти и нефтепродуктов с водных и твёрдых поверхностей.

В медицине «гидролизный лигнин» зарегистрирован как международное непатентованное название (Ligninum hydrolisatum, Lignin hydrolised) и используется в качестве энтеросорбента[6]. Он также используется для тех же целей в ветеринарии.

Энтеросорбенты на основе лигнина связывают различные микроорганизмы, продукты их жизнедеятельности, токсины экзогенной и эндогенной природы, аллергены, ксенобиотики, тяжёлые металлы, радиоактивные изотопы, аммиак, двухвалентные катионы и выводятся через кишечник в неизменённом виде. Они компенсируют недостаток естественных пищевых волокон, положительно влияют на микрофлору толстого кишечника и на неспецифический иммунитет[6].

Пожароопасные свойства[править | править код]

Горючий порошок. Температура самовоспламенения: аэрогеля — 300 °C, аэровзвеси — 450 °C; нижний концентрационный предел распространения пламени — 40 г/м³; максимальное давление взрыва — 710 кПа; максимальная скорость нарастания давления — 35 МПа/с; минимальная энергия зажигания — 20 мДж; минимальное взрывоопасное содержание кислорода — 17 % об.

Средства тушения: распылённая вода, воздушно-механическая пена[13].

Предпринимались попытки тушения горящего лигнина на полигоне закачиванием глинистого раствора в пробуренные скважины[14].

Лимнологическим институтом СО РАН разработана технология тушения горящего лигнина с использованием золошлаковых отходов ОАО «Иркутскэнерго», которая использовалась для тушения горящего лигнина на лигнинохранилище Зиминского гидролизного завода, начиная с 2005 года. Для тушения опытного участка было использовано 10 000 тонн золошлаков из золоотвала Зиминского участка Н-ЗТЭЦ, всего на золоотвале складировано порядка 262 000 тонн[15].

Для тушения лигнина шламы (отходы ТЭЦ) распыляются на полигоне с помощью гидропульпы и проникают в поверхностный слой лигнина на глубину до 30 см. Благодаря минеральной составляющей они препятствуют возникновению возгораний[16].

Примечания[править | править код]

Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист. Эти сайты могут нарушать авторские права, быть признаны неавторитетными источниками или по другим причинам быть запрещены в Википедии. Редакторам следует заменить такие ссылки ссылками на соответствующие правилам сайты или библиографическими ссылками на печатные источники либо удалить их (возможно, вместе с подтверждаемым ими содержимым). Список проблемных доменов |

Источник

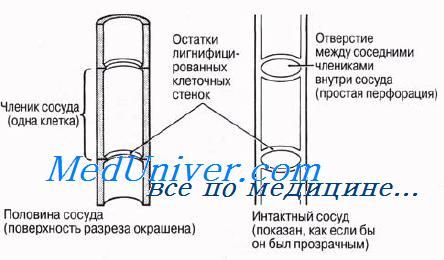

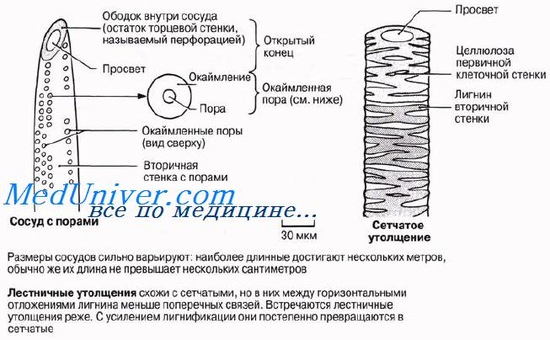

Ксилема. Строение ксилемы. Функции ксилемы.Ксилема выполняет в растении две основные функции: по ней движется вода вместе с растворенными минеральными веществами и она служит опорой органам растения. Таким образом, ксилема играет в растении двоякую роль — физиологическую и структурную. В состав ксилемы входят гистологические элементы четырех типов: трахеиды, сосуды, паренхимные клетки и волокна. На рис. 6.9 эти гистологические элементы представлены и поперечном и продольном разрезах. Трахеиды ксилемыТрахеиды — это одиночные лигнифицированные клетки веретеновидной формы. Концы соприкасающихся трахеид перекрываются так же, как и заостренные концы волокон склеренхимы. Это придает трахеидам механическую прочность и обеспечивает органам растения опору. Трахеиды — мертвые клетки; в зрелом состоянии их просвет ничем не заполнен. Среди водопроводя-ших клеток сосудистых растений трахеиды представляют первичную примитивную форму; у древних сосудистых растений это единственные водопроводящие клетки. Из них развились описанные ниже сосуды и волокна ксилемы высших растений. Несмотря на свой примитивный характер, трахеиды, несомненно, функционируют эффективно; об этом свидетельствует тот факт, что у голосеменных растений доставка воды от корней к надземным частям обеспечивается исключительно трахеидами, а ведь большинство голосеменных — древесные породы. Вода движется по пустым просветам трахеид, не встречая на своем пути помех в виде живого содержимого. Из одной трахеиды в другую она переходит либо через поры, через их «замыкающие пленки», либо через нелигнифицированные части клеточных стенок. Характер лигнификации (одревеснения) клеточных стенок трахеид близок к тому, который описан ниже для сосудов. На рисунке представлено строение трахеид. У покрытосеменных число трахеид по сравнению с числом сосудов относительно невелико. Сосуды считаются более эффективным приспособлением для транспорта воды, нежели трахеиды; появление сосудов связано, как полагают, с тем, что у покрытосеменных с их большой листовой поверхностью транспира-ция идет более активно. Сосуды ксилемыСосуды — характерные проводящие элементы ксилемы покрытосеменных. Они представляют собой очень длинные трубки, образовавшиеся в результате слияния ряда клеток, соединившихся «конец в конец». Каждая из клеток, образующих сосуд ксилемы, соответствует трахеиде и называется члеником сосуда. Однако членики сосуда короче и шире трахеид. Первая ксилема, появляющаяся в растении в процессе сто развития, носит название первичной ксилемы; она закладывается у кончика корня и на верхушке побегов. Дифференцированные членики сосудов ксилемы появляются рядами на концах прокамбиальных тяжей. Сосуд возникает, когда соседние членики в данном ряду сливаются в результате разрушения перегородок между ними. Внутри сосуда сохраняются в виде ободков остатки разрушенных торцевых стенок. Слияние члеников сосудов изображено на рисунке.

Протоксилема и метаксилемаПервые по времени образования сосуды — протоксилема — закладываются на верхушке осевых органов, непосредственно под верхушечной меристемой, там, где окружающие их клетки еше продолжают вытягиваться. Зрелые сосуды про-токсилемы способны растягиваться одновременно с вытягиванием окружающих клеток, поскольку их целлюлозные стенки еще не сплошь одревеснели —лигнин откладывается в них лишь кольцами или по спирали (рис. 6.12). Эти отложения лигнина позволяют трубкам сохранять достаточную прочность во время роста стебля или корня. С ростом органа появляются новые сосуды ксилемы, которые претерпевают более интенсивную лигнификацию и завершают свое развитие в зрелых частях органа; так формируется ме-гаксшема. Тем временем самые первые сосуды протоксилемы растягиваются, а затем разрушаются. Зрелые сосуды метаксилемы не способны растягиваться и расти. Это мертвые, жесткие? полностью одревесневшие трубки. Если бы их развитие завершалось до того, как закончилось вытягивание окружающих живых клеток, то они бы очень сильно мешали этому процессу. У сосудов метаксилемы обнаруживаются три главных типа утолщений: лестничные, сетчатые и точечные. Длинные полые трубки ксилемы — идеальная система для проведения воды на большие расстояния с минимальными помехами. Так же как и в трахеидах, вода может переходить из сосуда в сосуд через поры или через неодревеснев-шие части клеточной стенки. Вследствие одревеснения клеточные стенки сосудов обладают высокой прочностью на разрыв, что тоже очень важно, потому что благодаря этому трубки не спадаются, когда вода движется в них под натяжением (разд. 13.4). Вторую свою функцию — механическую — ксилема выполняет также благодаря тому, что она состоит из ряда одревесневших трубок. В первичном теле растения ксилема в корнях занимает центральное положение, помогая корню противостоять тянущему усилию надземных частей, изгибающихся под порывами ветра, В стебле проводящие пучки либо образуют по периферии кольцо, как у двудольных, либо располагаются беспорядочно, как у однодольных; в обоих случаях стебель пронизывается отдельными тяжами ксилемы, обеспечивающими ему определенную опору. Особенно важное значение опорная функция ксилемы приобретает там, где имеет место вторичный рост. Во время этого процесса быстро нарастает количество вторичной ксилемы; к ней переходит от колленхимы и склеренхимы роль главной механической ткани, и именно она служит опорой у крупных древесных и кустарниковых пород. Рост стволов в толщину определяется в известной мере нагрузками, которым подвергается растение, так что иногда наблюдается дополнительный рост, смысл которого состоит в усилении структуры и обеспечении ей максимальной опоры.

Древесинная паренхима ксилемыДревесинная паренхима ксилемы содержится как в первичной, так и во вторичной ксилеме, однако в последней ее количество больше и роль важнее. Клетки древесинной паренхимы, подобно любым другим паренхимным клеткам, имеют тонкие целлюлозные стенки и живое содержимое. Во вторичной ксилеме имеются две системы паренхимы. Обе они возникают из меристемати-ческих клеток, называемых в одном случае лучевыми инициалями, а вдругом — веретеновидны-ми инициалями (гл. 22). Лучевая паренхима более обильна. Она образует радиальные слои ткани, так называемые сердцевинные лучи, которые, пронизывая сердцевину, служат живой связью между сердцевиной и корой. Здесь запасаются различные питательные вещества, скапливаются таннины, кристаллы и т. п., и здесь же осуществляется радиальный транспорт питательных веществ и воды, а также газообмен по межклетникам. Из веретеновидных инициалей обычно развиваются сосуды ксилемы и ситовидные трубки флоэмы вместе с их клетками-спутницами, однако время от времени они дают начало также и паренхимным клеткам. Эти паренхимные клетки образуют во вторичной ксилеме вертикальные ряды. Древесинные волокна ксилемыПолагают, что древесинные волокна, так же как и сосуды ксилемы, ведут свое происхождение от трахеид. Они короче и уже трахеид, а стенки их гораздо толще, но поры их сходны с порами, имеющимися в трахеидах, и на срезах волокна иногда трудно отличить от трахеид, поскольку между теми и другими есть ряд переходных форм. Древесинные волокна очень напоминают уже описанные волокна склеренхимы; их торцевые стенки также перекрываются. В отличие от сосудов ксилемы древесинные волокна не проводят воду; поэтому у них могут быть гораздо более толстые стенки и более узкие просветы, а значит, они отличаются и большей прочностью, т. е. придают ксилеме дополнительную механическую прочность. – Также рекомендуем “Флоэма. Строение флоэмы. Функции флоэмы.” Оглавление темы “Ткани. Питание клетки.”: |

Источник

Лигнин – что это такое? Не каждый сможет ответить на этот вопрос, однако мы попытаемся разобраться. Лигнин – это вещество, которое входит в состав абсолютно всех растений на Земле. Кроме него еще следует отметить такие полезные компоненты, как целлюлоза и гемицеллюлоза.

Основное предназначение лигнина – это обеспечение герметичности стенок сосудов, по которым передвигается вода и растворенные в ней питательные вещества. Лигнин и целлюлоза, находясь вместе в клеточных стенках, увеличивают их прочность. Не все растения имеют одинаковое количество этого соединения. Больше всего его содержится в хвойных породах, примерно около 40%, а вот в лиственных – всего лишь 25%.

Свойства лигнина

Данное вещество представляет собой природный полимер темно-желтого цвета. Он практически не растворяется в воде и органических растворителях. Лигнин – что это такое с точки зрения строения? Однозначно ответить на этот вопрос не получится, поскольку, находясь в составе различных растений, данное вещество может существенно отличаться по своей структуре.

При разложении лигнина образуется богатый питательными веществами гумус, который играет важную роль в природе. Переработкой лигнина в природной среде занимается армия бактерий, грибов и некоторых насекомых.

Главное преимущество этого вещества в том, что нет необходимости его производить или добывать. Да это практически невозможно, лигнин настолько прочно связан с растительными клетками, что его искусственное отделение представляет собой сложный процесс.

Тот лигнин, производство которого осуществляется на сегодняшний день, не что иное, как обычные отходы при переработке целлюлозы. При этом большая масса его теряется, но возрастает химическая активность.

Способы выделения лигнина

Процесс извлечения данного вещества из древесины осуществляют с различными целями:

- исследование свойств вещества;

- определение количества лигнина в различных растениях.

Методы извлечения вещества подбирают в зависимости от цели его использования. Если дальнейшей задачей является изучение, то способы выделения должны как можно меньше повлиять на структуру и качества лигнина. Хотя практически не существует таких методов, которые бы гарантировали получение вещества в неизменном состоянии.

После выделения лигнин содержит несколько примесей:

- экстрактивные вещества при гидролизе дают нерастворимые соединения;

- продукты гумификации сахаров;

- смесь трудногидролизуемых полисахаридов.

Максимально подходящими условиями для выделения лигнина являются такие, при которых образуется наибольшее количество вещества. В этом случае лигнин получается практически без примесей, и наблюдаются его малые потери.

Наиболее распространенным считается сернокислотный способ, а вот солянокислотный используют гораздо реже из-за неудобства в работе с концентрированной кислотой.

Разновидности лигнина

Основным источником получения лигнина является промышленное производство целлюлозы. На разных предприятиях этого направления могут использоваться различные технологии производства, поэтому и лигнин, получаемый при этом, имеет неодинаковые качества и состав.

В процессе производства щелочей или сульфатов получается сульфатный лигнин, при выработке кислот – сульфитный.

Отличаются эти виды между собой не только составом, но и способом утилизации. Сульфатный лигнин подвергают сжиганию, а сульфитный отправляют на хранение в специальные хранилища.

На гидролизных предприятиях получают лигнин гидролизный.

Свойства гидролизного лигнина

Это порошкообразное вещество с плотностью до 1,45 г/см³. Его цвет меняется от светло-бежевого до различных оттенков коричневого. Содержание лигнина в таком веществе может колебаться от 40 до 80%.

Гидролизный лигнин обладает токсическими свойствами и высокой способностью к адсорбции, на этом основано его применение в медицине.

Если распылить вещество, которое в высушенном виде становится горючим, то может возникнуть опасность взрыва. Сухой лигнин при сгорании выделяет достаточно большое количество тепла. Температура его воспламенения составляет 195 градусов, а тление начинается уже при температуре 185°С.

Производство препаратов лигнина

Лигнин из древесины выделяют для того, чтобы получать затем его препараты для различных исследований. Рассмотрим стадии выделения лигнина:

- измельчение древесины до состояния опилок, а в некоторых случаях и муки;

- обработка спирто-толуольной смесью для избавления от экстрактивных веществ;

- использование кислотных катализаторов, которые предотвращают переход лигнина в растворимое состояние.

В процессе производства образуется некоторая часть растворимых соединений, которые осаждают, подвергают очистке и сушат, в результате чего образуется порошок.

Применение гидролизного лигнина

Несмотря на то что данное вещество достаточно трудно поддается переработке из-за своей сложной природы и нестойкости, можно перечислить различные отрасли, где используется лигнин. Применение вещества имеет следующие направления:

- производство топливных брикетов;

- в качестве котельного топлива;

- производство восстановителей для некоторых металлов и кремния;

- наполнитель при производстве пластмасс;

- производство топливного газа;

- изготовление удобрений;

- производство гербицидов;

- в качестве сырья для производства фенола, уксусной кислоты;

- производство активированного угля;

- в качестве сорбента для очистки городских и промышленных стоков;

- производство медицинских препаратов;

- производство кирпича и керамических изделий.

Причины повышения спроса на лигнин

Лигнин гидролизный является прекрасным топливом, которое при сгорании дает большое количество энергии. К тому же сырье для производства такого энергетического ресурса вполне доступное и возобновляемое.

Не только у нас в стране, но и по всему миру в настоящее время актуален вопрос производства альтернативных энергоносителей. Для этого имеется целый ряд причин, среди которых можно перечислить следующие:

- Природные носители энергии – уголь, нефть и газ требуют для своей добычи использования различных затратных способов. Это не может не повлиять на постоянно растущую их стоимость.

- Источники энергии, которые используются в настоящее время, относятся к исчерпаемым природным ресурсам, поэтому наступит такое время, когда их запасы практически израсходуются.

- Производство альтернативных энергетических источников стимулируется государством во многих странах.

Лигнин в качестве топлива

На сегодняшний день все чаще в качестве альтернативного топлива используется лигнин. Что это такое и как оно выглядит?

Вещество представляет собой опилки с влажностью до 70%, которые различаются по своему составу в зависимости от сырья. Их структура очень напоминает древесный уголь, который также имеет большое количество мельчайших пор. Свойства такого вещества позволяют подвергать его брикетированию и гранулированию. Если воздействовать высоким давлением на такой брикет, он превращается в вязкую пластичную массу.

Гранулы, сделанные из такого лигнина, имеют высокую теплоотдачу, но при этом не производят много дыма. Топливные брикеты и пеллеты являются качественным материалом, при горении которого выделяется много тепла, а копоти практически нет. Отсюда можно сделать вывод, что лигнин служит отличным сырьем для производства топлива в брикетах.

Использование лигнина в порошкообразном состоянии

Данное вещество в состоянии порошка находит свое применение в качестве добавки при производстве асфальтобетона. Использование гидролизного лигнина позволяет:

- повышать прочность, водостойкость и устойчивость к образованию трещин;

- экономить дорожно-строительные материалы;

- существенно улучшить экологическую обстановку в тех местах, где хранятся отходы;

- вернуть плодородие тем землям, которые используются под отвалы.

В дорожной отрасли достаточно выгодно использовать лигнин. Свойства его таковы, что он позволяет ощутимо повысить качество строительного материала. Кроме этого, лигнин дает возможность заменить дорогостоящие добавки.

Производные лигнина

Производными данного вещества являются лигносульфонаты, которые образуются при сульфитном способе переработки древесины. Лигносульфонаты обладают высокой активностью, что позволяет им находить свое применение в различных отраслях промышленности:

- нефтедобывающая промышленность (регулируют свойства буровых растворов);

- литейное производство (выступают в роли связующего материала в смесях);

- производство бетона;

- строительная отрасль (в качестве эмульгаторов в дорожных эмульсиях);

- сырье для получения ванилина;

- сельское хозяйство (обработка почвы для предотвращения эрозии).

Сульфатный лигнин имеет высокую плотность и химическую стойкость. В сухом состоянии – это порошок коричневого цвета, который растворяется в аммиаке, щелочах, этиленгликоле, диоксине.

Сульфатный лигнин не обладает токсичностью, не распыляется и не опасен с точки зрения пожароопасности. Его используют:

- в качестве пластификатора в производстве керамических изделий, бетонов;

- как сырье для производства пластиков и фенолформальдегидных смол;

- как связующее звено при изготовлении картона, древесных и бумажных плит;

- в качестве добавки при производстве каучука и латексов.

Теперь становится понятно, как широко используется лигнин. Что это такое, теперь ни у кого не вызывает вопросов, так как благодаря своим качествам данное вещество очень востребовано в современном мире.

Лекарства на основе лигнина

Как мы уже выяснили, применение гидролизного лигнина возможно и в медицинской сфере. Можно перечислить следующие препараты на его основе:

- “Лигносорб” назначается при заболеваниях ЖКТ, пищевых отравлениях;

- “Полифан” имеет такие же рекомендации по применению;

- “Полифепан” приносит облегчение при диарее и дисбактериозе;

- “Фильтрум-СТИ”;

- “Энтегнин”.

Применение “Полифепана”

Другое название у этого препарата – лигнин гидролизный. Выпускается он в виде гранул, суспензий, порошков и таблеток. Препарат растительного происхождения, в его основе лежит лигнин. Инструкция по применению гласит, что такое лекарство способно хорошо связывать микроорганизмы, а также продукты их жизнедеятельности.

Кроме этого, под действием препарата обезвреживаются токсические вещества различной природы: тяжелые металлы, радиоактивные изотопы, аммиак. Лигнин гидролизный осуществляет дезинтоксикацию организма, а также оказывает антиоксидантное и гиполипидемическое действие.

Вот какой обширный список заслуг имеет лигнин! Инструкция также говорит о том, что принимая этот препарат, можно компенсировать недостаток пищевых волокон в кишечнике, которые принимают активное участие в процессе пищеварения, нормализуют микрофлору и повышают иммунитет.

Показаниями для приема “Полифепана” являются:

- хронические или острые заболевания ЖКТ;

- пищевые отравления;

- диарея;

- вирусный гепатит;

- холера;

- дисбактериоз кишечника;

- сальмонеллез;

- колиты;

- аллергические проявления;

- нарушения обмена жиров в организме;

- восстановительный период после химиотерапии или облучения;

- гинекологические проблемы: кандидоз, вагиноз.

Достаточно обширный список показаний имеет такой препарат, как лигнин. Инструкция также отмечает некоторые противопоказания:

- повышенная чувствительность к препарату;

- хронические запоры;

- гастрит;

- сахарный диабет.

В процессе приема лигнина могут возникнуть побочные эффекты: аллергическая реакция или запоры.

Способы применения лекарства и его дозировка устанавливается врачом в зависимости от диагноза и сложности состояния. Обычно назначают прием лигнина в течение недели, однако при некоторых проблемах длительность терапии может быть увеличена до месяца.

Экология и лигнин

Данное вещество образуется в большом количестве при переработке целлюлозы. Его складывают в большие отвалы, которые способствуют загрязнению окружающей среды. Кроме этого, нередки случаи самовозгорания лигнина.

На сегодняшний день остро стоит вопрос использования вещества в качестве топлива, так как после его сгорания образуется большое количество отходов, которые причиняют вред природе. Лигнин находит свое применение во многих отраслях, поэтому в первую очередь важно решить вопрос экологической безопасности окружающей среды.

Источник