Лимфатические капилляры и сосуды

С первыми сведениями об анатомических образованиях, содержащих бесцветную жидкость, можно ознакомиться в работах Гиппократа и Аристотеля. Однако эти данные были преданы забвению, и история современной лимфологии берет начало с работы известного итальянского хирурга Гаспаро Азелли (1581-1626), описавшего строение «млечных сосудов» – vasa lactea – и высказавшего первые соображения об их функциях.

С первыми сведениями об анатомических образованиях, содержащих бесцветную жидкость, можно ознакомиться в работах Гиппократа и Аристотеля. Однако эти данные были преданы забвению, и история современной лимфологии берет начало с работы известного итальянского хирурга Гаспаро Азелли (1581-1626), описавшего строение «млечных сосудов» – vasa lactea – и высказавшего первые соображения об их функциях.

Развитие лимфатических сосудов

Лимфатические сосуды формируются на ранних сроках внутриутробного развития и играют гуморально-транспортную роль в системе «плод-мать». У новорожденного ребенка чрезвычайно развита лимфатическая система во всех внутренних органах, а его кожа снабжена множеством концевых лимфатических сосудов и не сразу теряет свою исключительную способность к всасыванию. На этом удивительном факте основана специальная лимфотропная терапия новорожденных по С.В. Грачевой. А нам надо помнить о том, что подход к гигиене кожи и используемым для этого средствам в младенческом возрасте должен быть самым строгим.

Функции лимфатических сосудов

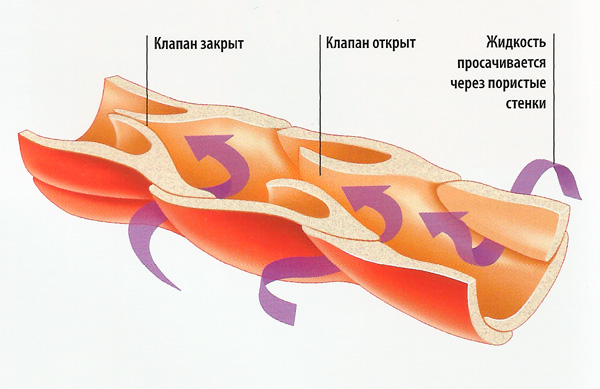

Лимфатические сосуды служат только для оттока лимфы, то есть выполняют функции дренажной системы, удаляющей избыток тканевой жидкости. Чтобы избежать обратного (ретроградного) тока жидкости, в лимфатических сосудах имеются специальные клапаны.

Лимфатические капилляры

Из межклеточного вещества отработанные продукты попадают в лимфатические капилляры или щели, которые заканчиваются в тканях слепо, как пальцы перчатки. Лимфатические капилляры имеют диаметр 10-100 мкм. Их стенка образована достаточно крупными клетками, промежутки между которыми функционируют наподобие ворот: когда они открываются, в капилляры поступают компоненты интерстициальной жидкости.

Строение стенки сосуда

Капилляры переходят в посткапилляры с более сложно устроенной стенкой, а затем и в лимфатические сосуды. В их стенке имеется соединительная ткань и гладкомышечные клетки, они содержат клапаны, препятствующие обратному току лимфы. В больших лимфатических сосудах клапаны расположены через каждые несколько миллиметров.

Лимфатические протоки

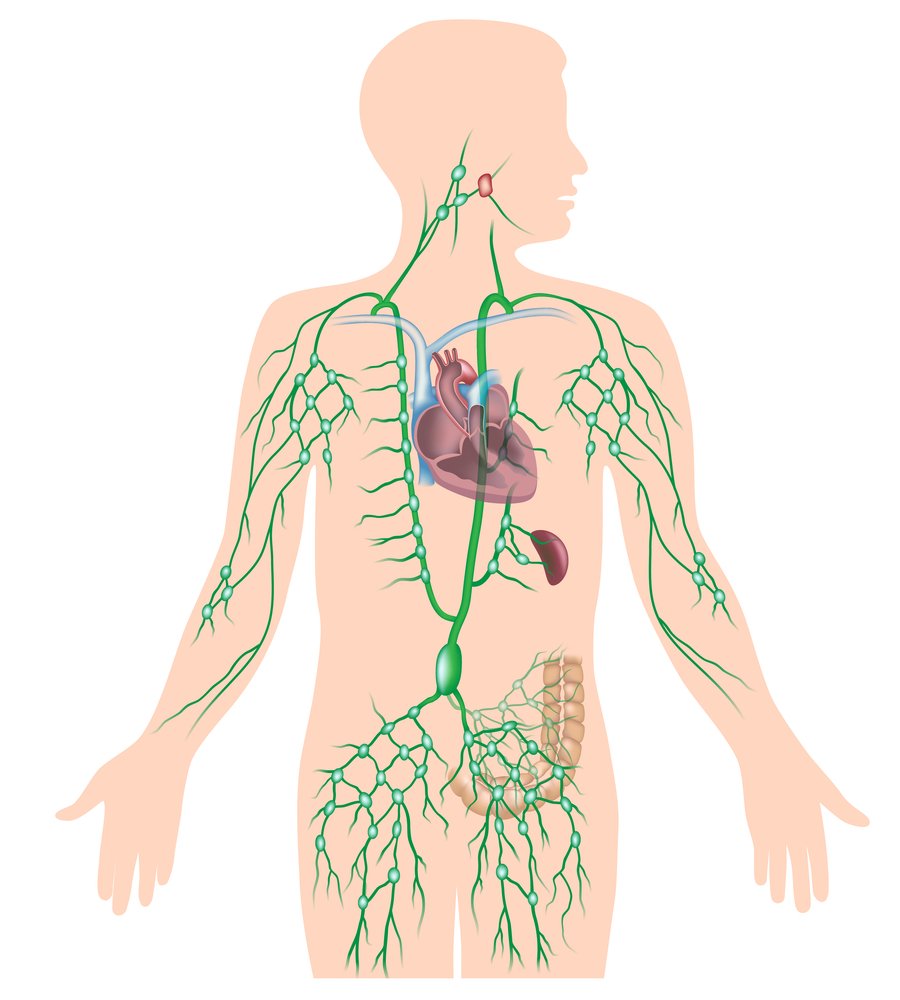

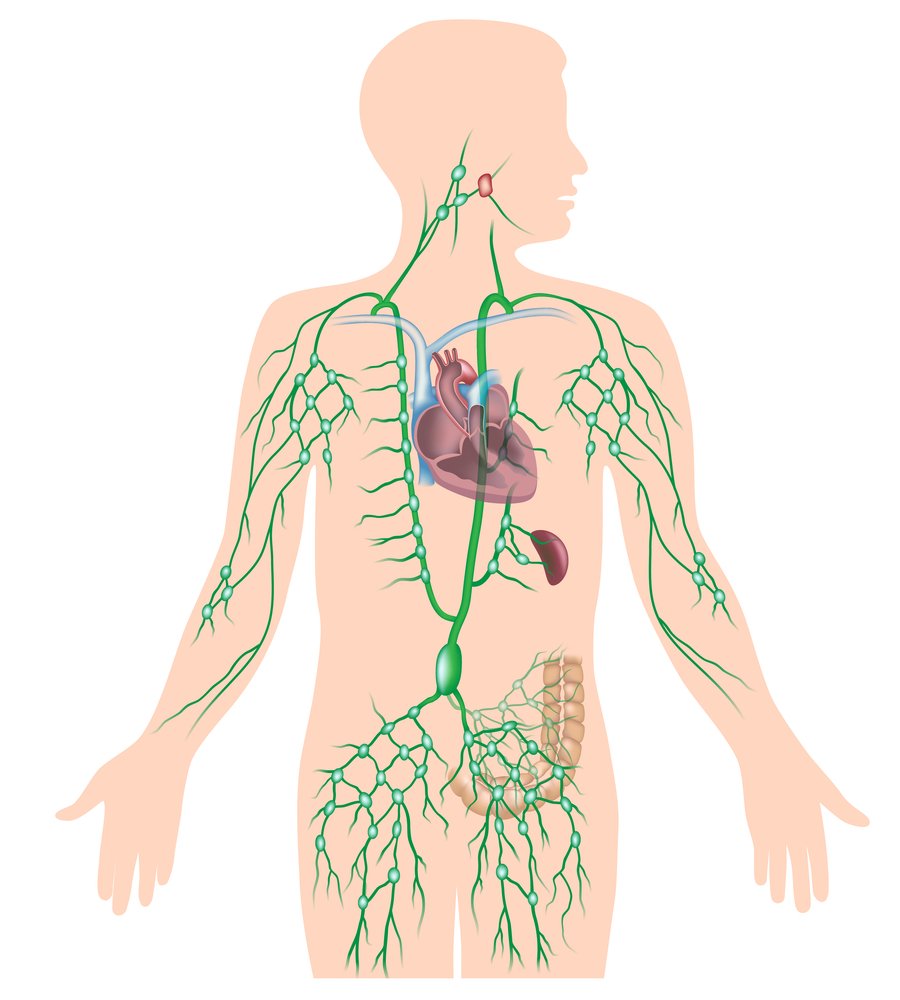

Далее лимфа поступает в крупные сосуды, которые впадают в лимфатические узлы. Выйдя из узлов, сосуды продолжают укрупняться, формируя коллекторы, которые, соединяясь, образуют стволы, а те – лимфатические протоки, впадающие в венозное русло в области венозных узлов (в месте слияния подключичных и внутренних яремных вен).

Подобно паутине лимфатические сосуды пронизывают внутренние органы, выполняя роль непрерывно работающего «пылесоса». Однако их представительство в различных органах неодинаково. Они отсутствуют в головном и спинном мозге, глазном яблоке, костях, гиалиновом хряще, эпидермисе, плаценте. Мало их в связках, сухожилиях, скелетных мышцах. Много – в подкожной жировой клетчатке, внутренних органах, капсулах суставов, серозных оболочках. Особенно богаты лимфатическими сосудами кишечник, желудок, поджелудочная железа, почки и сердце, которое даже называют «лимфатической губкой».

Наталия Баховец

Автор статьи: кандидат медицинских наук, физиотерапевт, косметолог, аспирант кафедры физиотерапии СПбГМА им. И.М. Мечникова, автор многочисленных книг и методических пособий по аппаратной косметологии,

руководитель и методолог учебного центра АЮНА.

Источник

Лимфатические капилляры, vasa lymphocapillaria, являются начальным звеном, «корнями» лимфатической системы. Они имеются во всех органах и тканях тела человека, кроме головного и спинного мозга, их оболочек, глазного яблока, внутреннего Уха, эпителиального покрова кожи и слизистых оболочек, хрящей, паренхимы селезенки, костного мозга и плаценты. В отличие от кровеносных лимфокапилляры имеют большой диаметр (от 0 01 до 0,2 мм), неровные контуры, боковые выпячивания. При соединении друг с другом они образуют в органах и тканях замкнутые лимфокапиллярные сети,rete lymphocapllldre. Петли этих сетей лежат в одной или нескольких плоскостях в зависимости от строения (конструкции) органа, в котором они располагаются. Ориентация капилляров определяется направлением пучков соединительной ткани, в которых лимфатические капилляры залегают, и положением (формой) структурных элементов органа (Д. А. Жданов). Так, в объемных органах (мышцы, легкие, печень, почки, крупные железы и др.) лимфокапиллярные сети имеют трехмерное строение. Лимфатические капилляры в них ориентированы в различных направлениях, лежат между структурно-функциональными элементами органа: пучками мышечных волокон, группами железистых клеток, почечными тельцами и канальцами, печеночными дольками. В плоских органах (фасции, серозные оболочки, кожа, слои стенок полых органов, стенки крупных кровеносных сосудов) лимфокапиллярные сети располагаются в одной плоскости, параллельной поверхности органа. В некоторых органах сеть лимфатических капилляров образует пальцеобразные длинные слепые выпячивания (например, лимфатические синусы в ворсинках-тонкой .кишки).

Стенки лимфатических капилляров построены из одного слоя эндотелиальных клеток, которые при помощи пучков тончайших волоконец — стропных (якорных) филамёнтов прикреплены к рядом лежащим пучкам коллагеновых волокон. Такая тесная связь коллагеновых волокон и стенок лимфатических капилляров способствует раскрытию просвета последних, особенно при отеках тканей, в которых эти капилляры находятся. Лимфатические капилляры, имеющие клапаны, рассматриваются как лимфатические посткапилляры.

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ

Лимфатические сосуды, vasa lymphatica, образуются при слиянии лимфатических капилляров. Стенки лимфатических сосудов более толстые, чем стенки лимфокапилляров. У внутриор-ганных и нередко внеорганных лимфатических сосудов кнаружи от эндотелия имеется лишь тонкая соединительнотканная оболочка (безмышечные сосуды). Стенки более крупных лимфатических сосудов состоят из покрытой эндотелием внутренней оболочки, tunica interna, средней — мышечной, tunica media, и наружной — соединительнотканной оболочки, tunica externa, s. adventitia.

Лимфатические сосуды имеют клапаны, valvulae lym-phaticae, наличие которых придает этим сосудам характерный четкообразный вид. Клапаны у лимфатических сосудов, приспособленные пропускать лимфу только в одном направлении — от «периферии» в сторону лимфатических узлоз, стволов и протоков, 2 складками оболочки бразованы внутренней с небольшим

количеством соединительной ткани в толще каждой створки. Каждый клапан состоит из двух складок внутренней оболочки (створок), расположенных друг против друга. Расстояние между соседними клапанами составляет от 2—3 мм во внут-риорганных лимфатических сосудах до 12—15 мм в более крупных (внеорганных) сосудах. Расположенные рядом внутриорганные лимфатические сосуды анастомозируют друг с другом и образуют сети (сплетения), петли которых имеют различные формы и размеры (рис. 81).

Из внутренних органов, мышц лимфатические сосуды, как правило, выходят рядом с кровеносными сосудами — это так называемые глубокие лимфатические сосуды, vdsa lymphdtlca profunda. Поверхностные лимфатические сосуды, vdsa lymphdtica superficidlia, находящиеся кнаружи от поверхностной фасции тела человека, располагаются рядом с подкожными венами или вблизи них. Эти сосуды формируются из лимфатических капилляров кожи, подкожной клетчатки. В подвижных местах, в местах изгибов тела (возле суставов) лимфатические сосуды раздваиваются, ветвятся и вновь соединяются, образуя окольные (коллатеральные) пути, которые обеспечивают непрерывный ток лимфы при изменениях положения тела или его частей, а также при нарушении проходимости некоторых лимфатических сосудов во время сгибательно-разгибательных движений в суставах.

125.Грудной проток, его образование, строение, топография, варианты впадения в венозное русло.

Самым крупным и основным лимфатическим сосудом является грудной проток,ductus thoracicus. По нему лимфа оттекает от нижних конечностей, стенок и органов таза, брюшной полости, левой половины грудной полости. От правой верхней конечности лимфа собирается в правый подключичный ствол,truncus subclavius dexter, от правой половины головы и шеи — в правый яремный ствол,truncus jcgutaris dexter, от органов правой половины грудной полости — в правый бронхосредостенный ствол,truncus bronchomediastinalis dexter, впадающий в правый лимфатический проток,ductus lymphaticus dexter, или самостоятельно в правый венозный угол (рис. 85). От левой верхней конечности лимфа оттекает через левый подключичный ствол,truncus subclavius sinister, от левой половины головы и шеи — через левый яремный ствол,truncus jugularis sinister, а оторганов левой половины грудной полости — в левый бронхосредостенныйствол, truncus bronchomediastinalis sinister.

Грудной проток, ductus thoracicus, формируется в брюшной полости, в забрюшинной клетчатке, на уровне .XII грудного — II поясничного позвонков в результате слияния правого и левого поясничных лимфатических стволов, trunci lumbdles dexter et sinister. Эти стволы образуются из слияния выносящих лимфатических сосудов соответственно правых и левых поясничных лимфатических узлов (см. далее). Примерно в 25 % случаев в начальную часть грудного протока впадает один — три выносящих лимфатических сосуда брыжеечных лимфатических узлов, которые называют кишечными стволами, trunci intestinales. В грудной проток впадают выносящие лимфатические сосуды изредка встречающихся предпозвоночных, межреберных, а также висцеральных (предаортальных) лимфатических узлов грудной полости. Длина грудного протока 30—41 см (Д. А. Жданов).

Брюшная часть,pars abdomindlis, грудного протока — это его начальная часть. В 75 % случаев она имеет расширение — цистерну грудного протока, cisterna chyli (млечная цистерна), конусовидной, ампуловидной или веретенообразной формы. В 25 % случаев начало грудного протока имеет вид сетевидного сплетения, образованного выносящими лимфатическими сосудами поясничных, чревных, брыжеечных лимфатических узлов. Стенка начального отдела (цистерны) грудного протока обычно сращена с правой ножкой диафрагмы, которая при дыхательных движениях сжимает грудной проток и способствует проталкиванию лимфы. Из брюшной полости грудной проток через аортальное отверстие диафрагмы проходит в грудную полость, в заднее средостение, где располагается на передней поверхности позвоночного столба, позади пищевода, между грудной частью аорты и непарной веной.

Грудная часть,pars thoracica, самая длинная. Она простирается от аортального отверстия диафрагмы’до верхней апертуры грудной клетки, где проток переходит в свою шейную часть,pars cervicdlis. В нижних отделах грудной полости позади грудного протока находятся прикрытые внутригрудной фасцией начальные отделы правых задних межреберных артерий, спереди — пищевод. На уровне VI—VII грудных позвонков грудной проток начинает отклоняться влево, на уровне II—III грудных позвонков выходит из-под левого края пищевода, поднимается вверх позади левых подключичной и общей сонной артерий и блуждающего нерва. Здесь, в верхнем средостении, слева от грудного протока находится левая средостенная плевра, справа — пищевод, сзади — позвоночный столб. Латеральнее общей сонной артерии и позади внутренней яремной вены на уровне V—VII шейных позвонков шейная часть грудного протока изгибается и образует ДУГУ- Дуга грудного протока,circus ductus thordcici, огибает купол плевры сверху и несколько сзади, а затем устье протока открывается в левый венозный угол или в конечный отдел образующих его вен (рис. 86). Примерно в 50 % случаев грудной проток перед впадением в вену имеет расширение. Также часто проток раздваивается, а в ряде случаев тремя — четырьмя стволиками впадает в вены шеи.

В устье грудного протока имеется парный клапан, образован ный внутренней его оболочкой, препятствующий забрасыванию крови из вены. На протяжении грудного протока насчитывается 7—9 клапанов, препятствующих обратному току лимфы. Стенка грудного протока, помимо внутренней оболочки, tunica interna, и наружной оболочки, tunica externa, содержит хорошо выраженную среднюю (мышечную) оболочку, tunica media, способную активно проталкивать лимфу по протоку от его начала к устью.

Примерно в трети случаев встречается удвоение нижней половины грудного протока: рядом с его основным стволом располагается добавочный грудной проток. Иногда обнаруживаются местные расщепления (удвоения) грудного протока.

Источник

Лимфатические сосуды. Строение лимфатических сосудов. Стенки лимфатических сосудов.

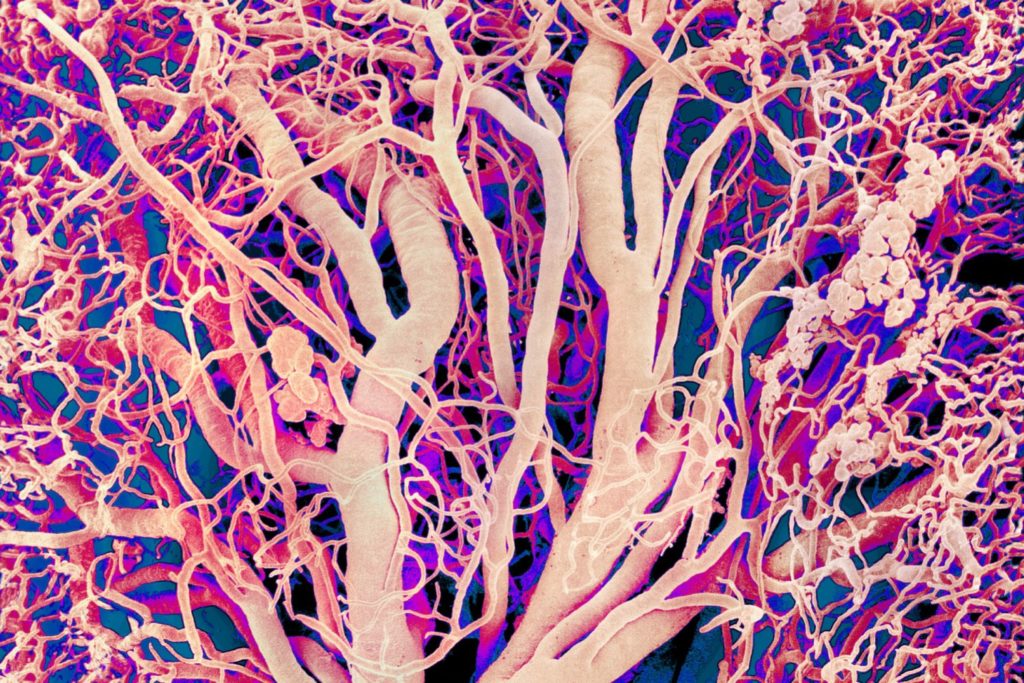

Лимфатическая система проводит лимфу от тканей в венозное русло. Начинается она лимфокапиллярами, которые представляют собой слепо начинающиеся уплощенные канальцы. Стенка их образована только эндотелием. Базальной мембраны и перицитов нет (в отличие от кровеносных капилляров). Эндотелий лимфатических капилляров связан с окружающей соединительной тканью пучками якорных, или стропных, филаментов, препятствующих спадению капилляров.

Между эндотелиоцитами имеются щели. Диаметр лимфатических капилляров (20-30 мкм) может изменяться в зависимости от степени наполнения их лимфой. Лимфокапилляры в виде сети пронизывают все органы и ткани, за исключением мозга, глазного яблока, внутреннего уха, печеночных долек, лимфоидной ткани селезенки, лимфатических узлов, миндалин, костного мозга, аденогипофиза, плаценты и некоторых других органов.

Лимфатические капилляры выполняют дренажную функцию, участвуя в процессах всасывания фильтрата плазмы крови из соединительной ткани. На поверхности эндотелиоцитов, обращенной в сторону интерстициальной соединительной ткани, присутствуют микровыросты, а транспортные пиноцитозные везикулы направлены в сторону просвета капилляра.

Через так называемый посткапиллярный отдел (который отличается от лимфокапилляров наличием клапанов) лимфатические капилляры постепенно переходят в лимфатические сосуды малого, среднего и крупного калибров. В структуре стенки лимфатических сосудов много общего с венами, что объясняется сходными условиями лимфо- и гемодинамики (низкое давление, малая скорость протекания, направление тока от тканей к сердцу).

Различают лимфатические сосуды мышечного и безмыгиечного типов. Средние и крупные лимфатические сосуды имеют в составе стенки три хорошо развитые оболочки (внутреннюю, среднюю и наружную). Внутренняя облочка лимфатических сосудов образует многочисленные складки — клапаны. Расширенные участки лимфатических сосудов между соседними клапанами называются лимфангионами.

Средняя оболочка более выражена в сосудах нижних конечностей. По ходу лимфатических сосудов расположены лимфатические узлы. Протекая через них, лимфа обогащается лимфоцитами. Особенностью строения стенки крупных лимфатических сосудов (грудного протока и правого лимфатического протока) является хорошо развитая наружная оболочка, которая в 3-4 раза толще внутренней и средней оболочек вместе взятых. В наружной оболочке проходят продольные пучки гладкомышечных клеток. По ходу грудного протока имеется до 9 полулунных клапанов.

Иннервация сосудов. Вегетативные нервные волокна сопровождают сосуды, заканчиваясь на их стенке рецепторами и эффекторами. Чувствительные нервные окончания отличаются многообразием форм и большой протяженностью, залегая во всех трех оболочках сосудов. Эффекторные нервные волокна заканчиваются на гладких мышечных клетках сосудов нервно-мышечными синапсами.

Возрастные изменения сосудов. В течение всей жизни происходит непрерывная перестройка сосудистой системы в связи с изменением условий их функционирования. С возрастом стенка сосудов уплотняется вследствие разрастания соединительнотканных структур, атрофии клеток средней оболочки и появления известковых отложений. При нарушении структурной целостности тканей внутренней оболочки сосудов (эндотелия, рыхлой волокнистой соединительной ткани) и изменении их метаболизма возможно развитие атеросклероза.

При этом во внутренней оболочке сосудов происходит накопление холестерина и образование атеросклеротических бляшек. Подобные изменения в венечных (коронарных) артериях приводят к ишемической болезни сердца. С возрастом нередко наблюдаются изменения стенки вен и лимфатических сосудов, приводящие к их варикозным расширениям.

Регенерация сосудов. Рост и регенерация капилляров происходят за счет образования эндотелиальных выпячиваний в виде почек по принципу “эндотелий от эндотелия” и формирования внутри этих выростов полости с протекающей в ней кровью. При ранениях стенки кровеносных сосудов (огнестрельные раны, действие ударной волны, сдавления, перегрузки и др. факторы) посттравматический гистогенез приводит к неполноценной регенерации эндотелия, волокнистой и гладкомышечной тканей оболочки сосудов, нарушению межтканевых корреляций в области дефекта стенки, замещению его, в основном, соединительной тканью, что способствует образованию посттравматических аневризм, а также к заращению просвета магистральных сосудов.

– Также рекомендуем “Сердце. Эндокард. Миокард. Строение сердца.”

Оглавление темы “Сердечно-сосудистая система. Дыхательная система.”:

1. Желчевыводящие пути и желчный пузырь. Строение желчного пузыря.

2. Сердечно-сосудистый комплекс органов. Артерии. Виды и строение артерий.

3. Сосуды микроциркуляторного русла. Артериолы. Прекапилляры. Посткапилляры. Венулы.

4. Вены. Строение вен. Стенки и структура вен.

5. Лимфатические сосуды. Строение лимфатических сосудов. Стенки лимфатических сосудов.

6. Сердце. Эндокард. Миокард. Строение сердца.

7. Дыхательный комплекс органов. Развитие дыхательной системы.

8. Гортань. Слизистая гортани. Стенки гортани. Трахея. Стенки трахеи. Слизистая трахеи.

9. Легкие. Внутрилегочные бронхи. Строение внутрилегочных бронхов.

10. Респираторный отдел легких. Строение респираторного отдела легких.

Источник

Лимфатическая система – это одна из структур человеческого тела с разветвленной сетью сосудов, которые проходят в тканях и органах. Слово “лимфа” в переводе означает “чистая вода” или “влага”, а сама субстанция является разновидностью межтканевой жидкости, прозрачной и бесцветной. Система лимфотока является важнейшей частью иммунитета. Её лимфатические капилляры и сосуды проходят через специальные узлы, которые выступают в качестве фильтров и защищают организм от чужеродных агентов.

Что такое лимфатические капилляры?

Основная функция капилляров – всасывание коллоидных растворов белков, всасывание воды с растворенными в ней кристаллоидами, удаление ненужных частиц клеток и микроорганизмов

Капилляры являются стартовым звеном лимфосистемы, а их функции соответствуют их строению и расположению в теле.

Определение понятия и строение капилляров

Лимфатические капилляры – это разветвленные системы сплющенных тончайших трубок, которые состоят из эндотелиальных клеток и неразрывно связаны между собой. Они имеют закрытое начало (что в биологии называется “слепым”), что обуславливает однонаправленное движение лимфы: от периферии к центру. Потому этот процесс называется оттоком, а не циркуляцией.

Диаметр капиллярной трубки варьируется от 60-200 мкм. С внутренней стороны её стенки покрыты эндотелиоцитами в один слой. Ромбовидная форма клеток эндотелия обуславливает их определенное расположение друг относительно друга. Это дает начало формированию своеобразных клапанов, которые обеспечивают отток лимфатической жидкости в просветы лимфокапилляров.

Тонкие стенки капилляров имеют высокую проницаемость для жидкости и веществ, которые в ней находятся. Также через них могут проникать некоторые микроорганизмы и клетки.

Эндотелиоциты имеют соединение с фиброзной тканью, в которой есть коллаген. Это соединение обеспечивается якорными филаментами (тонкие волокнистые пучки).

Сливаясь, лимфатические капилляры переходят в сосуды, имеющие уже более крупный диаметр и несколько иное строение. Клапаны сосудов предотвращают ретроградный лимфоток, чтобы жидкость направлялась исключительно к лимфатическим узлам. Сосудистая лимфатическая система располагается вблизи всех органов, а также внутри них.

Следует сказать об основных отличиях лимфатических и кровеносных капилляров:

- Движение крови по капиллярам кровеносной системы не одностороннее.

- Лимфатические капилляры отличаются меньшими размерами в диаметре.

- Базальная мембрана в лимфокапиллярах отсутствует, но клетки эндотелия больше.

Расположение и функции

В отличие от кровеносных капилляров, лимфатические капилляры имеют больший диаметр

Лимфокапиллярные сети могут располагаться в одной плоскости, а именно параллельно поверхности органа, если говорить о плоских структурах. В отдельных органах капиллярная сеть представлена длинными слепыми выпячиваниями пальцеобразного вида (например, в ворсинках тонкой кишки лимфатические синусы имеют слепые окончания).

Полностью отсутствуют лимфатические капилляры в:

- центральной нервной системе;

- поверхностных эпителиальных слоях кожного покрова;

- красной костной ткани мозга;

- твердых и мягких тканях ротовой полости;

- оболочке и веществе головного мозга;

- хрящах;

- слизистых оболочках;

- глазах;

- плаценте;

- внутренней части ушного канала.

Структуры лимфатических капиллярных сетей зависят от следующих факторов:

- От периодических изменений в органах. Данный пункт касается женщин, их половой системы и молочных желез.

- От возраста. У детей количество и диаметр капиллярных трубок значительно больше, чем у взрослых.

- От построения некоторых органов. К примеру, в брюшине и плевральных тканях сети располагаются в один слой, а в печени или в легких – в три слоя.

Функциональные возможности лимфатических капилляров обусловлены их расположением. Из тканей и внутренних органов к ним поступают белки, жиры, инородные частицы и растворенные вещества.

Исходя из этого, можно заключить, что ЛК выполняют 3 функции:

- очистная: происходит дренаж различных тканей и органов;

- транспортная/защитная;

- лимфообразующая.

В условиях патологической среды лимфоносные капилляры становятся транспортными путями для атипичных, мутировавших клеток и инфекционных агентов, по которым они попадают в общий кровоток.

Особенности изменений в капиллярных сетях

Отдельно следует сказать об изменениях, вызванных менструальным циклом и периодом беременности у женщин. Перед началом менструации увеличивается диаметр лимфатических капилляров в эндометрии матки и молочных железах. Пропорционально изменяется и диаметр их петель. Во время созревания фолликулов в толще яичников происходит перестройка сети капилляров из однослойной в двуслойную.

На первых этапах формирования желтого тела капилляры прорастают к его центру, а на пике данного процесса происходит формирование лимфатического синуса. Соответственно ЛК в желтом теле постепенно исчезают, когда оно находится на этапе инволюции.

Во время беременности активно развиваются новые лимфокапилляры в молочных железах и полости матки, их структура становится сложнее.

Заболевания лимфатических капилляров

При гипоплазии развивается отечность, вследствие плохого оттока лимфы

Среди пороков развития лимфокапилляров и более крупных сосудов следует выделить:

- Аплазия – образование патологических соустий.

- Гипоплазия. Характеризуется недоразвитостью сосудистой системы. Также при гипоплазии сосуды и капилляры лимфосистемы могут присутствовать в недостаточном количестве в некоторых органах или частях тела (к примеру, в руке развился только один лимфососуд). Симптомы такого заболевания практически отсутствуют на начальных стадиях развития. Но с возрастом отток лимфы будет ухудшаться. Способствуют этому и тяжелые физические нагрузки. Результатом гипоплазии является отечность или так называемая слоновость.

- Лимфангиоэктазия. Врожденный порок развития капилляров или сосудов, при котором слишком расширен просвет.

- Кисты врожденного типа. Представлены крупными выпячиваниями в стенках лимфососудов или капилляров. Полость кистозных образований наполнена белёсой жидкостью, которая состоит из холестерина, жиров и белков. Если киста образовалась в крупном лимфатическом сосуде и значительно разрослась, то она может оказывать давление на соседние ткани (к примеру, на стенку кишечника, создавая кишечную непроходимость). Кистозное образование может разорваться, а его ножка перекрутиться, что опасно для человека.

Если лимфатические капилляры не могут выполнять дренажную функцию, то это отражается и на более крупных лимфососудах, что приводит к нарушению оттока лимфы. Причинами этого могут становиться: воспалительные процессы и тромбы в сосудах, спазмы и сужение просвета, сдавливающие внешние факторы, травмы, заражение глистами и прочее.

Как развиваются нарушения лимфотока и чем это опасно?

Когда отток лимфы затрудняется, то в сосудах происходит компенсаторное расширение, которое и замедляет движение жидкости по ним. В работу подключаются коллатерали (обходные пути лимфотока), но со временем они истощаются и развивается лимфедема. Это приводит к разрастанию соединительной ткани в этой области.

В результате таких процессов:

- застаивается лимфа;

- изменяется состав интерстициальной жидкости;

- развивается кислородное голодание органа;

- происходит склерозирование сосудов, замещение основной ткани рубцовой.

Происходит патологическое расширение и деформация капилляров при злокачественных новообразованиях. Так, капиллярные сети разрастаются, формируя новые сосуды, но их правильная структура и ориентация петель меняется, всасывающая поверхность увеличивается. Такие изменения происходят по причине нарушения метаболических процессов в тканях, которые находятся вблизи опухоли.

Источник