Лимфатические сосуды имеют полулунные клапаны

Неподвижное изображение из трехмерной медицинской анимации, показывающее афферентные сосуды

лимфатические сосуды (или лимфатические сосуды или лимфатические сосуды ) представляют собой тонкостенные сосуды (трубки), имеющие структуру кровеносных сосудов , которые переносят лимфу . Лимфатические сосуды как часть лимфатической системы дополняют сердечно-сосудистую систему . Лимфатические сосуды выстланы эндотелиальными клетками и имеют тонкий слой гладких мышц и адвентиций , которые связывают лимфатические сосуды с окружающей тканью. Лимфатические сосуды предназначены для движения лимфы из лимфатических капилляров , которые в основном связаны с абсорбцией интерстициальной жидкости из тканей. Лимфатические капилляры немного больше, чем их аналог капилляры сосудистой системы. Лимфатические сосуды, которые переносят лимфу к лимфатическому узлу , называются афферентными лимфатическими сосудами, а те, которые несут ее из лимфатического узла, называются эфферентными лимфатическими сосудами, из которых лимфа может перемещаться в другой лимфатический узел, может быть возвращена в вену или может попасть в более крупный лимфатический проток . Лимфатические протоки отводят лимфу в одну из подключичных вен и, таким образом, возвращают ее в общее кровообращение .

Как правило, лимфа течет от тканей к лимфатическим узлам. и, в конечном итоге, либо правому лимфатическому протоку , либо самому большому лимфатическому сосуду в организме, грудному протоку . Эти сосуды впадают в правую и левую подключичные вены соответственно. Лимфатические сосуды содержат клапаны.

Структура

Общая структура лимфатических сосудов основана на структуре кровеносных сосудов . Существует внутренняя выстилка из единичных уплощенных эпителиальных клеток (простой плоский эпителий), состоящая из типа эпителия , который называется эндотелием , и клетки называются эндотелиальными клетками. Этот слой предназначен для механического переноса жидкости, и поскольку базальная мембрана , на которой он лежит, является прерывистой; легко протекает. Следующий слой – это слой гладких мышц , которые расположены по кругу вокруг эндотелия, которые в результате укорачивания (сокращения) или расслабления изменяют диаметр (калибр) просвета . Самый внешний слой – это adventitia , который состоит из фиброзной ткани. Описанная здесь общая структура видна только в больших лимфатических сосудах; меньшие лимфатические узлы имеют меньше слоев. Самые мелкие сосуды (лимфатические или лимфатические капилляры ) лишены как мышечного слоя, так и внешней адвентиции. По мере того, как они продвигаются вперед и к ним присоединяются другие капилляры, они становятся больше и сначала приобретают адвентицию, а затем гладкие мышцы.

Лимфатическая проводящая система в целом состоит из двух типов каналов – начальных лимфатических, предлимфатических или лимфатических капилляров, которые специализируются на сборе лимфы из ISF, и более крупных лимфатических сосудов, которые продвигают лимфу вперед.

В отличие от сердечно-сосудистой системы, лимфатическая система не замкнута и не имеет центрального насоса. Движение лимфы происходит, несмотря на низкое давление из-за перистальтики (движение лимфы из-за попеременного сокращения и расслабления гладких мышц ), клапанов и сжатия во время сокращения соседних скелетных мышц и артериальная пульсация .

Продвижение лимфы по лимфатическим сосудам

Лимфатические капилляры

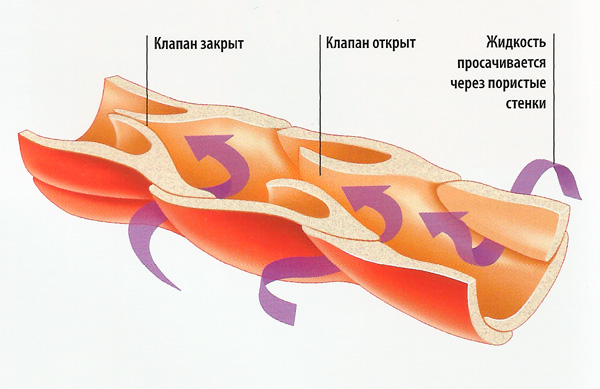

Лимфатическое кровообращение начинается со слепого окончания (закрытого с одного конца) высокопроницаемых поверхностных лимфатических капилляров, образованных эндотелиальные клетки с кнопочными соединениями между ними, которые позволяют жидкости проходить через них, когда интерстициальное давление достаточно высокое. Эти кнопки-подобные соединения состоят из белковых нитей , подобных молекуле адгезии-1 эндотелиальных клеток тромбоцитов или PECAM-1. Имеющаяся здесь система клапанов предотвращает утечку поглощенной лимфы обратно в ISF. Существует еще одна система полулунных (полу = половинных; лунных = связанных с Луной) клапанов, которые предотвращают обратный ток лимфы по просвету сосуда. Лимфатические капилляры имеют много взаимосвязей (анастомозов ) между собой и образуют очень тонкую сеть.

Ритмичное сокращение стенок сосудов посредством движений также может помочь втягивать жидкость в мельчайшие лимфатические сосуды, капилляры . Если тканевая жидкость накапливается, ткань набухает; это называется отек . По мере продолжения кругового пути через систему тела жидкость затем транспортируется к постепенно увеличивающимся лимфатическим сосудам, достигающим высшей точки в правом лимфатическом протоке (для лимфы из правой верхней части тела) и грудном протоке (для остального тела); оба протока впадают в кровеносную систему в правой и левой подключичной вене . Система взаимодействует с лейкоцитами в лимфатических узлах, чтобы защитить организм от заражения раковыми клетками, грибами, вирусами или бактериями. Это известно как вторичная система кровообращения.

Лимфатические сосуды

Лимфатические капилляры отводят лимфу в более крупные сократительные лимфатические сосуды, у которых есть клапаны, а также стенки гладких мышц. Это собирающие лимфатические сосуды . По мере того, как собирающий лимфатический сосуд накапливает лимфу из все большего количества лимфатических капилляров, он становится больше и называется афферентным лимфатическим сосудом, когда он входит в лимфатический узел. Здесь лимфа просачивается через ткань лимфатического узла и удаляется эфферентным лимфатическим сосудом . Эфферентный лимфатический сосуд может напрямую стекать в один из (правого или грудного ) лимфатических протоков или может стекать в другой лимфатический узел в качестве его афферентного лимфатического сосуда. Оба лимфатических протока возвращают лимфу в кровоток, опорожняясь в подключичные вены

Функциональная единица лимфатического сосуда известна как лимфангион , который представляет собой сегмент между двумя полулунными клапанами. . Поскольку он сократительный, в зависимости от отношения его длины к радиусу он может действовать либо как сократительная камера, выталкивающая жидкость вперед, либо как сосуд сопротивления, стремящийся остановить лимфу на своем месте.

Функция

Лимфатические сосуды действуют как резервуары для плазмы и других веществ, включая клетки, которые вытекли из сосудистой системы, и транспортируют лимфатическую жидкость обратно из тканей в систему кровообращения. Без функционирующих лимфатических сосудов лимфа не может быть эффективно дренирована, и обычно возникает лимфедема .

Афферентные сосуды

афферентные лимфатические сосуды входят во все части периферии лимфатического узла , а после разветвления и образования плотного сплетения в веществе капсулы открываются в лимфатические пазухи корковой части. Он переносит нефильтрованную лимфу в узел. При этом они теряют все свои покровы, кроме эндотелиальной выстилки, которая является непрерывным слоем подобных клеток, выстилающих лимфатические пути.

Афферентные лимфатические сосуды обнаруживаются только в лимфатических узлах . Это отличается от эфферентных лимфатических сосудов , которые также находятся в тимусе и селезенке .

эфферентных сосудах

эфферентных лимфатических сосудах. начинается от лимфатических синусов медуллярной части лимфатических узлов и выходит из лимфатических узлов в воротах ворот, либо в вены, либо в более крупные узлы. Он выводит отфильтрованную лимфу из узла.

Эфферентные лимфатические сосуды также обнаруживаются в тимусе и селезенке . Это контрастирует с афферентными лимфатическими сосудами , которые обнаруживаются только в лимфатических узлах .

Клиническое значение

Лимфедема – отек тканей из-за недостаточного оттока жидкости лимфатическими сосудами. сосуды. Это может быть результатом отсутствия, недоразвития или дисфункции лимфатических сосудов. При наследственной (или первичной) лимфедеме лимфатические сосуды отсутствуют, недоразвиты или дисфункциональны по генетическим причинам. При приобретенной (или вторичной) лимфедеме лимфатические сосуды повреждаются в результате травмы или инфекции. Лимфангиоматоз – заболевание, включающее множественные кисты или поражения, образованные из лимфатических сосудов.

См. Также

- Менингеальные лимфатические сосуды

Дополнительные изображения

Лимфатическая система

Разрез портального канала свиньи. X 250.

Ссылки

Внешние ссылки

- Лимфатические сосуды в Национальной медицинской библиотеке США Медицинские предметные рубрики (MeSH)

- Эфферентный лимфатический сосуд – BioWeb в Университете Висконсина. Система

- Носек, Томас М. «Раздел 3 / 3ch9 / s3ch9_5» . Основы физиологии человека. Архивировано из оригинала 24 марта 2016 года.

Источник

С первыми сведениями об анатомических образованиях, содержащих бесцветную жидкость, можно ознакомиться в работах Гиппократа и Аристотеля. Однако эти данные были преданы забвению, и история современной лимфологии берет начало с работы известного итальянского хирурга Гаспаро Азелли (1581-1626), описавшего строение «млечных сосудов» – vasa lactea – и высказавшего первые соображения об их функциях.

С первыми сведениями об анатомических образованиях, содержащих бесцветную жидкость, можно ознакомиться в работах Гиппократа и Аристотеля. Однако эти данные были преданы забвению, и история современной лимфологии берет начало с работы известного итальянского хирурга Гаспаро Азелли (1581-1626), описавшего строение «млечных сосудов» – vasa lactea – и высказавшего первые соображения об их функциях.

Развитие лимфатических сосудов

Лимфатические сосуды формируются на ранних сроках внутриутробного развития и играют гуморально-транспортную роль в системе «плод-мать». У новорожденного ребенка чрезвычайно развита лимфатическая система во всех внутренних органах, а его кожа снабжена множеством концевых лимфатических сосудов и не сразу теряет свою исключительную способность к всасыванию. На этом удивительном факте основана специальная лимфотропная терапия новорожденных по С.В. Грачевой. А нам надо помнить о том, что подход к гигиене кожи и используемым для этого средствам в младенческом возрасте должен быть самым строгим.

Функции лимфатических сосудов

Лимфатические сосуды служат только для оттока лимфы, то есть выполняют функции дренажной системы, удаляющей избыток тканевой жидкости. Чтобы избежать обратного (ретроградного) тока жидкости, в лимфатических сосудах имеются специальные клапаны.

Лимфатические капилляры

Из межклеточного вещества отработанные продукты попадают в лимфатические капилляры или щели, которые заканчиваются в тканях слепо, как пальцы перчатки. Лимфатические капилляры имеют диаметр 10-100 мкм. Их стенка образована достаточно крупными клетками, промежутки между которыми функционируют наподобие ворот: когда они открываются, в капилляры поступают компоненты интерстициальной жидкости.

Строение стенки сосуда

Капилляры переходят в посткапилляры с более сложно устроенной стенкой, а затем и в лимфатические сосуды. В их стенке имеется соединительная ткань и гладкомышечные клетки, они содержат клапаны, препятствующие обратному току лимфы. В больших лимфатических сосудах клапаны расположены через каждые несколько миллиметров.

Лимфатические протоки

Далее лимфа поступает в крупные сосуды, которые впадают в лимфатические узлы. Выйдя из узлов, сосуды продолжают укрупняться, формируя коллекторы, которые, соединяясь, образуют стволы, а те – лимфатические протоки, впадающие в венозное русло в области венозных узлов (в месте слияния подключичных и внутренних яремных вен).

Подобно паутине лимфатические сосуды пронизывают внутренние органы, выполняя роль непрерывно работающего «пылесоса». Однако их представительство в различных органах неодинаково. Они отсутствуют в головном и спинном мозге, глазном яблоке, костях, гиалиновом хряще, эпидермисе, плаценте. Мало их в связках, сухожилиях, скелетных мышцах. Много – в подкожной жировой клетчатке, внутренних органах, капсулах суставов, серозных оболочках. Особенно богаты лимфатическими сосудами кишечник, желудок, поджелудочная железа, почки и сердце, которое даже называют «лимфатической губкой».

Наталия Баховец

Автор статьи: кандидат медицинских наук, физиотерапевт, косметолог, аспирант кафедры физиотерапии СПбГМА им. И.М. Мечникова, автор многочисленных книг и методических пособий по аппаратной косметологии, руководитель и методолог учебного центра АЮНА.

Источник

Кардиогенез :: Лимфатические сосуды. (Курс гистологии, Заварзин, 1946) (Заварзин А.А., Румянцев А.А. Курс гистологии. 1946г) ГЛАВА ДЕВЯТАЯ СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА И СОСУДИСТЫЕ ОРГАНЫ КРОВЕНОСНЫЕ И ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫКРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ стр.421-424 СИСТЕМА ЛИМФАТИЧЕСКИХ СОСУДОВОбщая характеристика строенияНаряду с кровеносными сосудами у позвоночных и человека существует ещё параллельная система лимфатических сосудов, выполняющих в тканях как бы дренажную роль. Лимфатические сосуды начинаются на периферии, в тканях, тонкими слепыми трубками, напоминающими скорее щелевидные пространства. Соединяясь вместе, они образуют сеть лимфатических капилляров; укрупняясь, капилляры переходит в лимфатические сосуды, которые обычно идут вместе с венами, располагаясь, однако, в более глубоких частях органов. Лимфатические сосуды сливаются и в конце концов соединяются в два крупных лимфатических ствола: ductus thoracicus (грудной проток) и ductus bronchostinalis dexter (проток грудного средостения). Оба эти ствола открываются в большие вены, снабжая, таким образом, венозную кровь продуктами, оттекающими от тканей. Через ductus bronchostinalis кровь получает жидкое содержимое, называемое лимфой, из верхней правой половины тела. Этот проток обычно открывается в правую безыдейную вену. Через ductus thoracicus в кровь вливается лимфа из всех остальных частей тела, включая и пищеварительные органы. Ductus thoracicus открывается в вены в месте соединения левой внутренней вены с веной подключичной. Лимфатическая система появляется впервые только у позвоночных и у млекопитающих достигает наибольшей сложности. У беспозвоночных лимфатической системы нет. У позвоночных и человека лимфатические сосуды распространены преимущественно в коже, слизистых и серозных оболочках. Их нет в нервной системе; что же касается поперечнополосатых мышц, то распределение в них лимфатических сосудов остается ещё в значительной степени спорным. Повидимому, последние действительно отсутствуют в мелких мышечных пучках и имеются только в более толстых соединительных прослойках. Здесь зато сильно развиты так называемые периваскулярные лимфатические пространства. Характерной особенностью лимфатической системы млекопитающих и человека является присутствие в ней лимфатических узлов, расположенных по ходу периферических лимфатических сосудов. В организме имеются ещё какие-то циркуляционные лимфатические пути, которые не организованы в форме сосудов или капилляров. В настоящее время нет ещё достаточного количества гистологических данных, чтобы можно было обрисовать картину строения этих путей. Поэтому в дальнейшем мы и ограничимся описанием только лимфатических капилляров и лимфатических сосудов. Однако раньше, чем перейти к описанию сосудов, необходимо сказать несколько слов о жидком содержимом сосудов или о лимфе (от латинского слова lympha). Очень старое латинское слово, означающее «чистая вода источника». В биологии лимфой обозначают содержимое лимфатических сосудов. Химический и клеточный состав лимфыЛимфа представляет собой жидкость, сходную по своему химическому составу с плазмой крови. Она состоит из воды, кровяных протеинов, экстрактивных веществ и неорганических солей. Из газообразных веществ в лимфе всегда содержится некоторое количество углекислоты и почти отсутствует кислород. Так же, как и плазма крови, лимфа свертывается, однако свертывание ее протекает гораздо медленнее. Изучение лимфы, оттекающей из различных органов, показывает, что химический состав ее не столь постоянен, как химический состав крови. Это зависит от того, что тканевая жидкость в отдельных органах и тканях различна. Просачиваясь через тончайшие стенки конечных лимфатических капилляров, тканевая жидкость как раз и дает начало сосудистой лимфе. Тканевую жидкость часто называют интерстицальной лимфой. Химический состав этой жидкости изучен плохо. Предполагается, что он в основном Очень близок к лимфе сосудистой. Накапливаясь в лимфатических капиллярах, лимфа не содержит никаких форменных клеточных элементов, но они всегда могут быть обнаружены в сосудах, отходящих, от лимфатических узлов. Форменные элементы лимфы представлены почти исключительно лимфоцитами и моноцитами. Количество лимфоцитов в лимфе человека в течение суток может подвергаться весьма значительным колебаниям, поэтому точными количественными данными мы не располагаем. Считается, что в норме у человека в лимфе около 8 000 лимфоцитов и моноцитов в 1 мм3. При различных патологических состояниях в лимфе могут появляться и гранулоциты, но их число все же никогда не бывает значительным. Лимфатические капилляры

Лимфатические капилляры обнаруживаются либо путем наливки, «инъекции», либо путем обработки азотнокислым серебром. Оба эти метода не отличаются большим совершенством, почему лимфатические капилляры изучены ещё далеко не достаточно. Сети этих капилляров лежат обычно глубже, чем сети кровеносных капилляров. В различных органах они имеют различное и иногда (например, в слизистой оболочке тонкой кишки) весьма характерное расположение. Благодаря хорошо развитой системе клапанов наинъицировать лимфатическую систему против тока лимфы чрезвычайно трудно. Лимфатические сосуды обычно инъицируются путем вкалывания иглы в ткань, где они находятся. Лимфатические капилляры наиболее изучены в сухожильном центре диафрагмы, в серозных оболочках и т.д., т.е. в таких местах, где они лежат в более плотной соединительной ткани. Здесь они образуют неправильные сети (рис. 362), состоящие из сосудов неодинаковой толщины, от которых отходят многочисленные боковые слепые выступы. Поперечник лимфатических капилляров гораздо значительнее, чем поперечник кровеносных,- он достигает 100µ и более. При этом надо иметь в виду, что просветы этих капилляров имеют не цилиндрическую форму, а являются плоскими щелями, выстланными эндотелием. Границы клеток последнего на препаратах, обработанных серебром, представляются извилистыми; следовательно, клетки эти имеют неправильную форму. В прежнее время, главным образом из чисто теоретических соображений, считали, что лимфатические капилляры стоят в прямом сообщении с тканевыми щелями; однако в новейшее время такая связь отрицается, так как факты ее не подтверждают. Сеть лимфатических капилляров является, по всей вероятности, слепо заканчивающейся системой, и полость ее отделена от окружающей ткани протоплазмой эндотелия, через которую и совершается обмен между тканевой жидкостью и содержимым капилляров. Этот обмен происходит, повидимому, благодаря активной деятельности эндотелия капилляров. В пользу такого представления говорит тот факт, что при введении в организм некоторых химических веществ деятельность капиллярного эндотелия значительно повышается. Капиллярную лимфатическую сеть можно сравнить с корневой системой растений, подобно которой лимфатические капилляры высасывают из соединительной ткани жидкость, попадающую туда из кровяной плазмы через стенки кровеносные капилляров. Таким образом, лимфатические капилляры помогают оттоку жидкости из тканей, который не всегда может быть осуществлен только по кровеносным капиллярам. Лимфатические сосуды

Лимфатические сосуды можно подразделить на мелкие, средние и крупные. Самые мелкие лимфатические сосуды имеют меньший диаметр, чем лимфатические капилляры, так что их удается отличить уже по этому признаку. Кроме того, все лимфатические сосуды, начиная с самых мелких, снабжены богато развитой системой клапанов. На месте каждого клапана сосуд немного расширяется. Это придает лимфатическим сосудам весьма характерный вид (рис. 363). Эндотелий их состоит из более правильно контурированных клеток, вытянутых по длине сосуда и нанрминающих клетки эндотелия вен. Вообще лимфатические сосуды по строению своей стенки сильно напоминают вены. Последнее, несомненно, стоит в связи с тем, что ток лимфы по сосудам совершается в условиях, подобных тем, в которых находится кровь в венах. И там, и здесь налицо низкое давление и vis a tergo. Только тэта сила, толкающая по сосудам лимфу, ещё меньше, чем в венах, почему стенка лимфатических сосудов и является ещё более приспособленной к проталкиванию жидкости, в ней находящейся, чем стенка вены. В лимфатических сосудах больше клапанов, а в стенках сильнее развита мускулатура и эластиновые элементы (рис. 364). Лимфатические сосуды со своими клапанами являются как бы насосом. При сокращении стенки находящаяся в них лимфа прогоняется по направлению к венам. То же самое происходит и при массировании сосудов. Обратный ток лимфы невозможен благодаря присутствию многочисленных карманных клапанов, имеющих приблизительно такое же строение, как и клапаны вен. Одновременно в просачивании тканевой жидкости в лимфатические капилляры может иметь значение и кровяное давление, как допускают некоторые физиологи. Плазма крови просачивается из капилляров в ткани и затем в результате создавшегося здесь давления диффундирует в лимфатические капилляры. В самых мелких сосудах, начинающихся из капиллярной сети, стенка построена почти из одного эндотелия, так же как в посткапиллярных венах. В средних и крупных сосудах можно различить, хотя столь же неотчетливо, как и в венах, внутреннюю, среднюю и наружную оболочки. Направление элементов во внутренней и наружной оболочках продольное, а в средней- более или менее циркулярное. Эластиновых элементов и мышечных волокон в мелких сосудах настолько мало, что в них бывает трудно провести разграничение стенки на три слоя. Зато в главных стволах число тех и других значительно увеличивается, так что, например, грудной проток на разрезе напоминает скорее артерию мышечного типа, чем вену (рис 364). Мышечные волокна в средней оболочке лимфатических сосудов часто бывают расположены в двух косых взаимно перекрещивающихся направлениях. В наружной оболочке имеются мышечные клетки продольного напрамения. |

Источник