Лимфатические сосуды легких по кто

Легочное лимфообращение. Система лимфатических сосудов легкихСистема лимфатических сосудов отводит из легких физиологический и патологический транссудат, составные части плазмы, находящиеся в транссудате, далее инородные вещества, которые попали в альвеолы и не были удалены бронхиальным путем или которые попали в легочную ткань. Остановленные задерживающей деятельностью легких в капиллярном кругу кровообращения и из него исключаемые инородные корпускулярные образования и другие вещества таким образом попадают в отводные лимфатические сосуды, лимфатические узлы или снова в кровообращение легких. Также экссудаты, белковые продукты воспалений из кровяной плазмы, продукты из распавшихся клеток, патогенные микробы и продукты их распада устраняются лимфатическим аппаратом легких. При возникновении, наличии и всасывании отека легких знаменательную роль играют лимфатические капилляры и сосуды, дренажная система легких. Эта неспособность может быть вызвана:

При физиологических условиях из легких постоянно оттекает лимфа со сравнительно большим содержанием белков (3,66 г%, Warren 1942). В легких, исключенных пневмотораксом из дыхательного процесса и оцепеневших, происходит стаз лимфы большей частью вследствие неподвижности, хотя это и не единственная причина (Drinker 1945, Rusznyak 1955). Подобно этому и при минимальных дыхательных движениях экспериментальных животных, при вдувании кислорода ток лимфы в легких практически останавливается. Как было упомянуто в предыдущих статьях, в альвеолярных капиллярах существует периодическая физиологическая очаговая гипоксия или аноксия. Нельзя предполагать, что это состояние не имеет значения, что оно является только „состоянием покоя”. При экспериментальной аноксии в легких, после которой следует повышение давления в малом круге, временно усиливается отток лимфы из легких, так как сразу происходит транссудация жидкости из кровяных капилляров со сравнительно высоким содержанием белков. Могут выделяться и клеточные элементы. Неизвестно, возникает ли степень аноксии, получаемая экспериментально, также и при периодических физиологических или патологических условиях у детей. – Также рекомендуем “Влияние аноксии на отток лимфа из легких. Проницаемость легочных лимфатических капилляров” Оглавление темы “Легочная гипертензия. Отек легких”: |

Источник

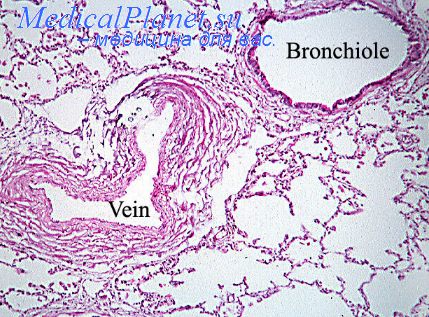

Гистоанатомические и физиологические сведения свидетельствуют о том, что лимфатические сосуды легких начинаются с лимфатических капилляров вокруг альвеол, главным образом в „стенке” альвеолярных ходов (Gunn 1953, Tobin 1954, Macklin 1955, Engel 1957). Их собирательные сосуды находятся недалеко от отверстия альвеол. В соответствии с вышеприведенной формулировкой данных начало лимфатических капилляров находится в области перехода артериол в кровеносную капиллярную сеть (Miller 1947). Две собирательные лимфатические струи присоединяются к посткапиллярным венулам, а одна к артерии и, таким образом, к бронху.

Периартериолярные и перибронхиальные лимфатические капилляры сливаются и отводят лимфу от корня дольки. Парагемокапиллярные щели для тканевых соков, основное вещество соединительной ткани и плевральная полость сообщаются с закрытой системой лимфатических сосудов посредством эндотелия лимфатических капилляров и через межклеточные щели между эндотелием лимфатических капилляров. В стенках лимфатических капилляров нет преобразованных устьев.

Система лимфатических сосудов как во время внутриутробного развития, так и у новорожденных вполне развита.

Бронхи, артерии и вены в легких окружены пучками лимфатических сосудов, которые взаимно соединены.

Сообщение между лимфатическими сосудами бронхов, артерий и вен не существует лишь в области долек, но и на местах более проксимальных расхождений бронхов. На этих слияниях и повсюду, где лимфатические сосуды сливаются, находятся малые треугольные расширения лимфатического русла, лакуны, которые находятся в тесном и обменном взаимоотношении с паравазальными лимфатическими очагами лимфоретикулярной соединительной ткани. В этих местах встречаются скопления пылинок и зародышей.

В состав легких входит большое количество лимфатических сосудов, относительно самое большое количество из всех органов. В последнее время Парфенова (1950, 1952, 1953) и Ротенберг (1952) показали, насколько равномерна, совершенна и густа сеть лимфатических сосудов и капилляров у детей для нужд этого возраста. По мере развития, преодолевания болезней, закупоривания капилляров и сосудов их сеть становится неравномерной и очень неправильной. После 40-го года жизни происходит некоторая редукция лимфатической капиллярной сети. Эти послеболезненные и возрастные изменения вызывают многочисленные расхождения в открытиях и мнениях исследователей.

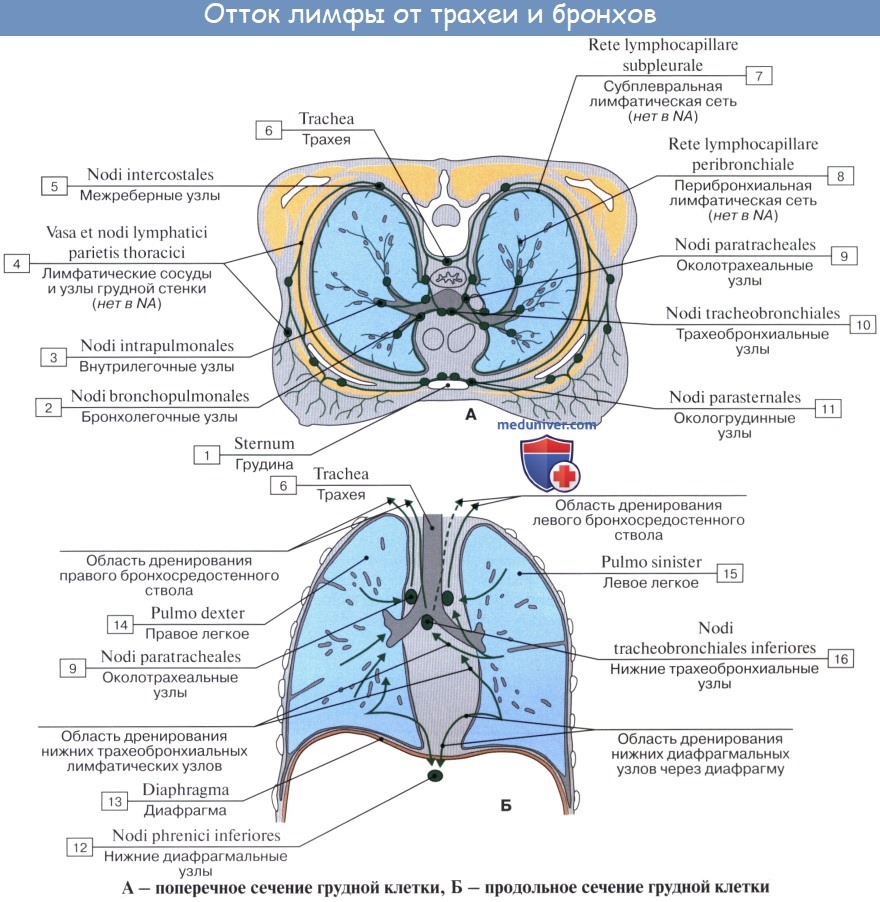

Лимфатические сосуды легких в плевре являются поверхностными и на пути к воротам глубокими. Обе области соединены многочисленными анастомозами. Глубокие разделяются на лимфатические сосуды бронхов, сосудов и соединительнотканных перегородок легких. Лимфатические сосуды бронхов образуют подслизистую капиллярную сеть и перибронхиальное сплетение. С ним анастомозируют периартериальные и перивенозные адвентициальные лимфоидные сети. В междольковых перегородках находятся две густые сети, принадлежащие двум соседним долькам. Бронхиальные, периартериальные и перивенозные лимфатические сосуды отводят свое содержимое через легкие в лимфатические узлы ворот. Эти лимфатические сосуды, главным образом бронхиальные, ведут свое содержимое сначала через лимфатические узлы, находящиеся в основном в местах ветвления бронхов. Через анастомозы между приводящими и отводящими лимфатическими сосудами они могут пройти и мимо них.

Из части периферической зоны легких вытекает лимфа по перегородочным сосудам в густую сеть лимфатических сосудов плевры, а с ее лимфой снова в лимфатические узлы ворот. По Ротенбергу (1952) они часто имеют собственный путь оттока и собственные регионарные узлы.

Ток жидкостей и их составных частей к лимфатическим капиллярам связан в этих последних и в лимфатических сосудах с процессом дыхания и обусловлен субатмосферным давлением в соединительнотканных пространствах, в которых они находятся. Кроме всасывающего действия отрицательного давления в области лимфатических капилляров, действуют и фильтрационное давление в области лимфатических сосудов, и мышечные сократительные волны. Отрицательное давление обусловливает ток также и в соединительнотканных щелях вдоль стенок бронхиол, бронхов и артерий и по направлению к ближайшим скоплениям лимфатической ткани. Альвеолярный экссудат может вытекать и к близким альвеолярным лимфатическим капиллярам (Policard 1947, Macklin 1955, Josifov 1930, Stefko 1935, Жданов 1946, 1952, Иванов 1936, 1939, Kubik 1952).

– Читать далее “Строение лифатических капилляров. Функция лимфатической системы легких”

Оглавление темы “Лимфоотток и иннервация легких”:

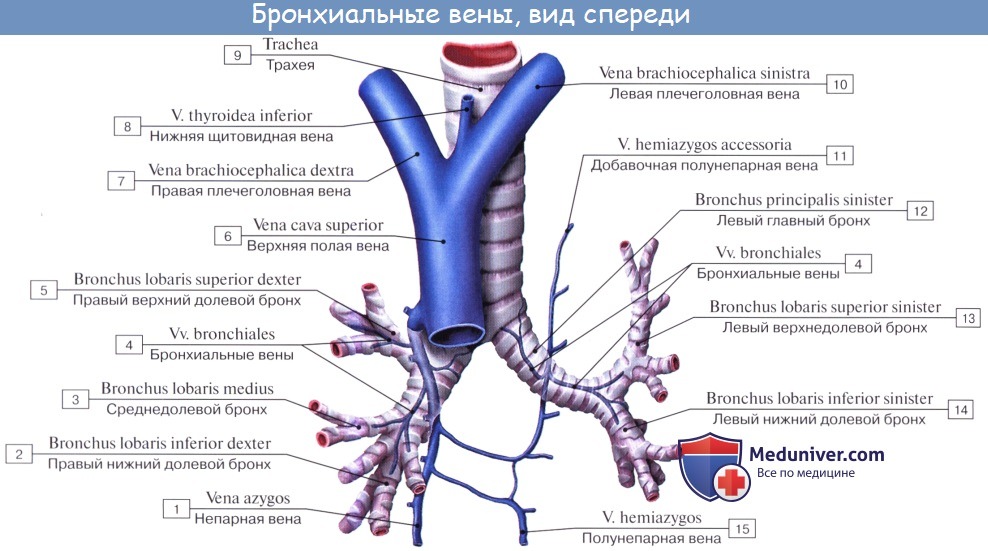

1. Бронхиальные вены. Рентгенологическая оценка теней сосудов легких

2. Лимфатические сосуды легких. Лимфатическая сеть легких

3. Строение лифатических капилляров. Функция лимфатической системы легких

4. Лимфатическая ткань легких. Лимфатические узлы легких

5. Топография лимфатических узлов легких. Иннервация легких

6. Нервные сплетения легких. Легочные ветви блуждающего нерва

7. Диафрагмальный нерв. Спинальная метамерная иннервация легких

8. Иннервация ультрастуктур легких. Нарушения иннервации легких

9. Вариабельность легочных структур. Ворота легких

10. Трахея и главные бронхи. Рентгеноанатомия ворот легких

Источник

Оглавление темы “Дыхательная система ( systema respiratorium ).”:

1. Трахея. Топография трахеи. Строение трахеи. Хрящи трахеи.

2. Кровоснабжение трахеи. Иннервация трахеи. Сосуды и нервы трахеи.

3. Бронхи. Главные бронхи. Строение бронхов.

4. Легкие. Анатомия легкого.

5. Строение легких. Разветвление бронхов. Макро-микроскопическое строение легкого.

6. Функции ( функция ) легких.

7. Кровообращение в легких. Кровоснабжение легких. Иннервация легких. Сосуды и нервы легких.

8. Сегментарное строение легких. Сегменты легкого.

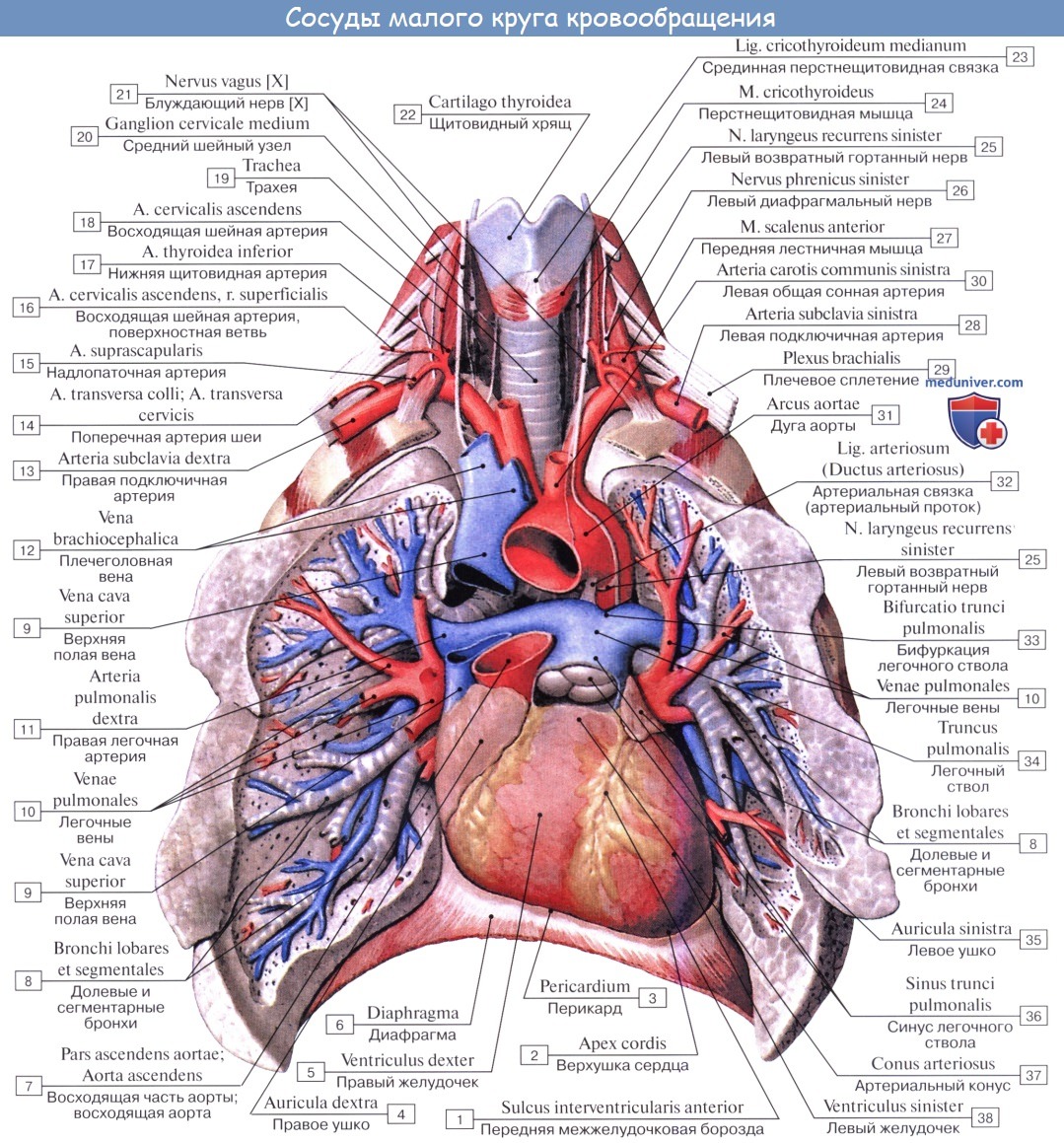

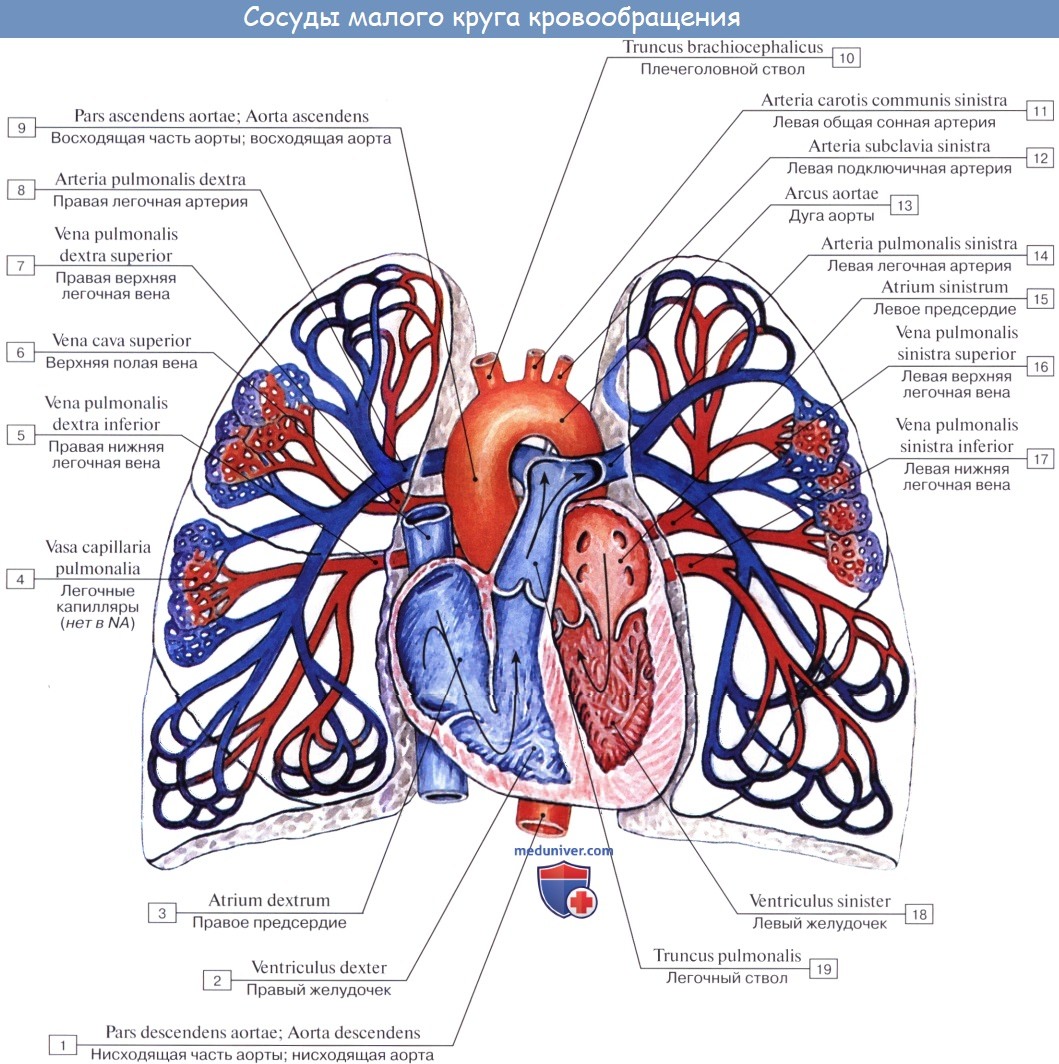

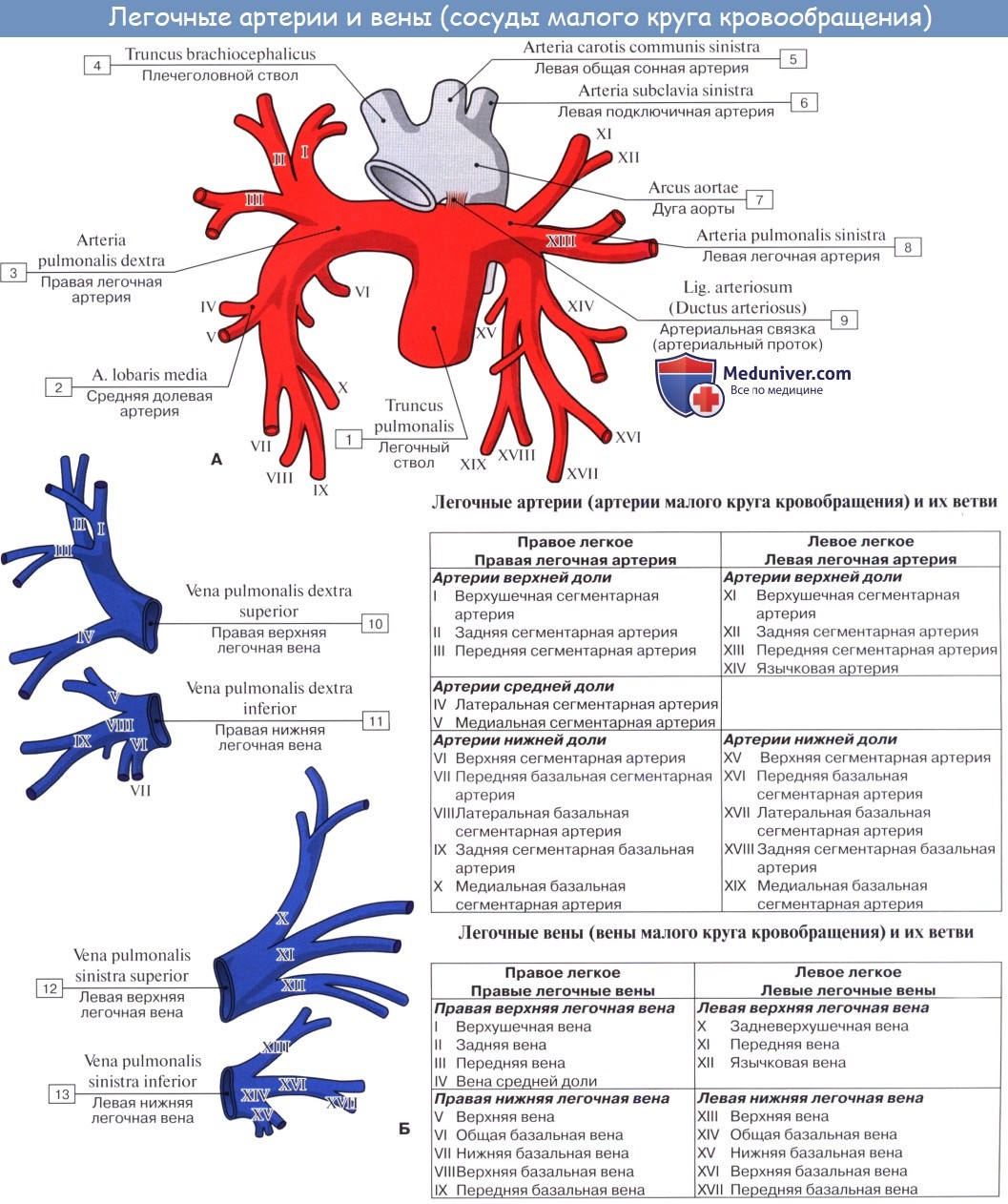

В связи с функцией газообмена легкие получают не только артериальную, но и венозную кровь. Последняя притекает через ветви легочной артерии, каждая из которых входит в ворота соответствующего легкого и затем делится соответственно ветвлению бронхов.

Самые мелкие ветви легочной артерии образуют сеть капилляров, оплетающую альвеолы (дыхательные капилляры). Венозная кровь, притекающая к легочным капиллярам через ветви легочной артерии, вступает в осмотический обмен (газообмен) с содержащимся в альвеоле воздухом: она выделяет в альвеолы свою углекислоту и получает взамен кислород. Из капилляров складываются вены, несущие кровь, обогащенную кислородом (артериальную), и образующие затем более крупные венозные стволы. Последние сливаются в дальнейшем в vv. pulmonales.

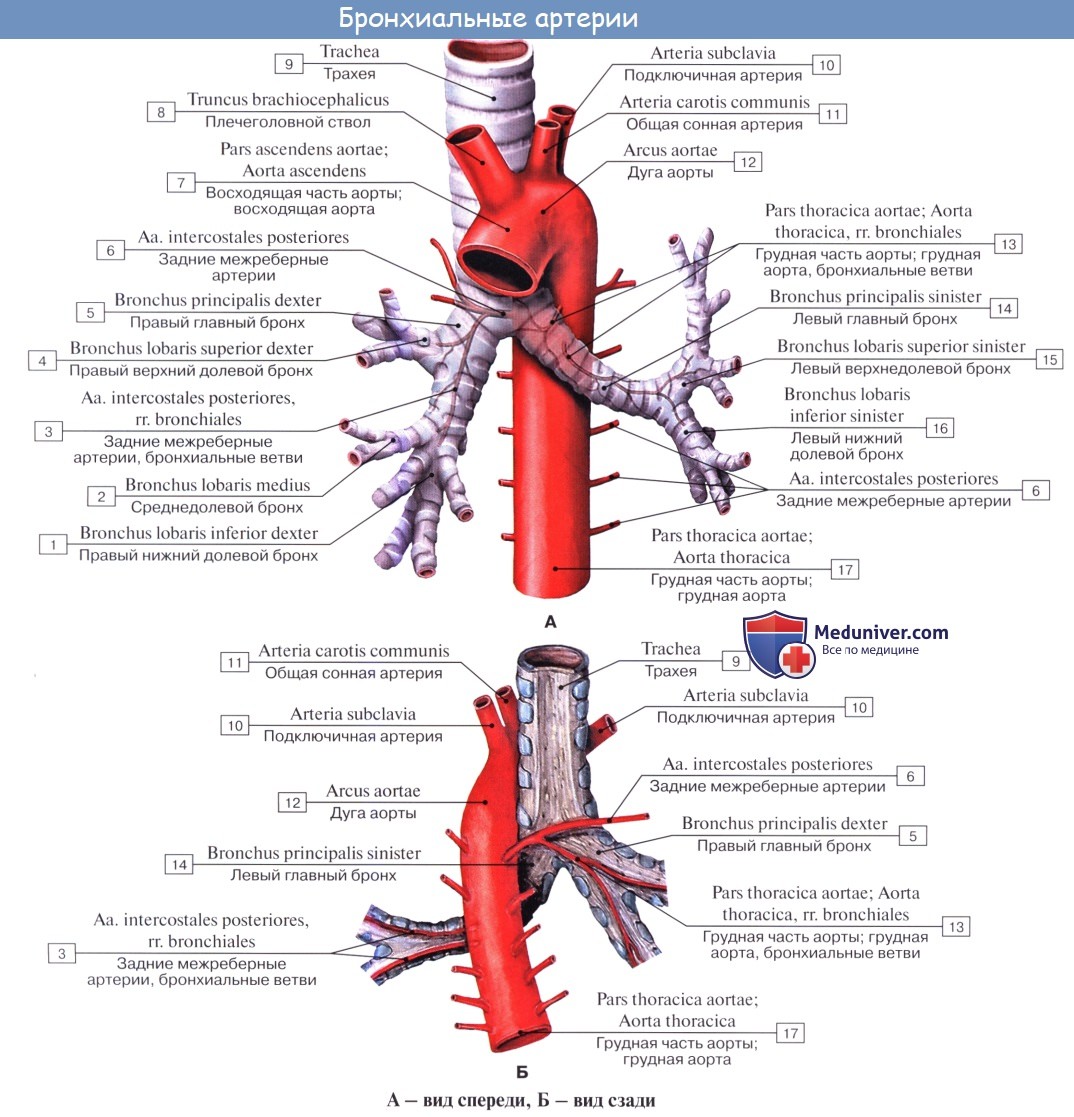

Артериальная кровь приносится в легкие по rr. bronchiales (из аорты, аа. intercostales posteriores и a. subclavia). Они питают стенку бронхов и легочную ткань. Из капиллярной сети, которая образуется разветвлениями этих артерий, складываются vv. bronchiales, впадающие отчасти в vv. azygos et hemiazygos, а отчасти — в vv. pulmonales. Таким образом, системы легочных и бронхиальных вен анастомозируют между собой.

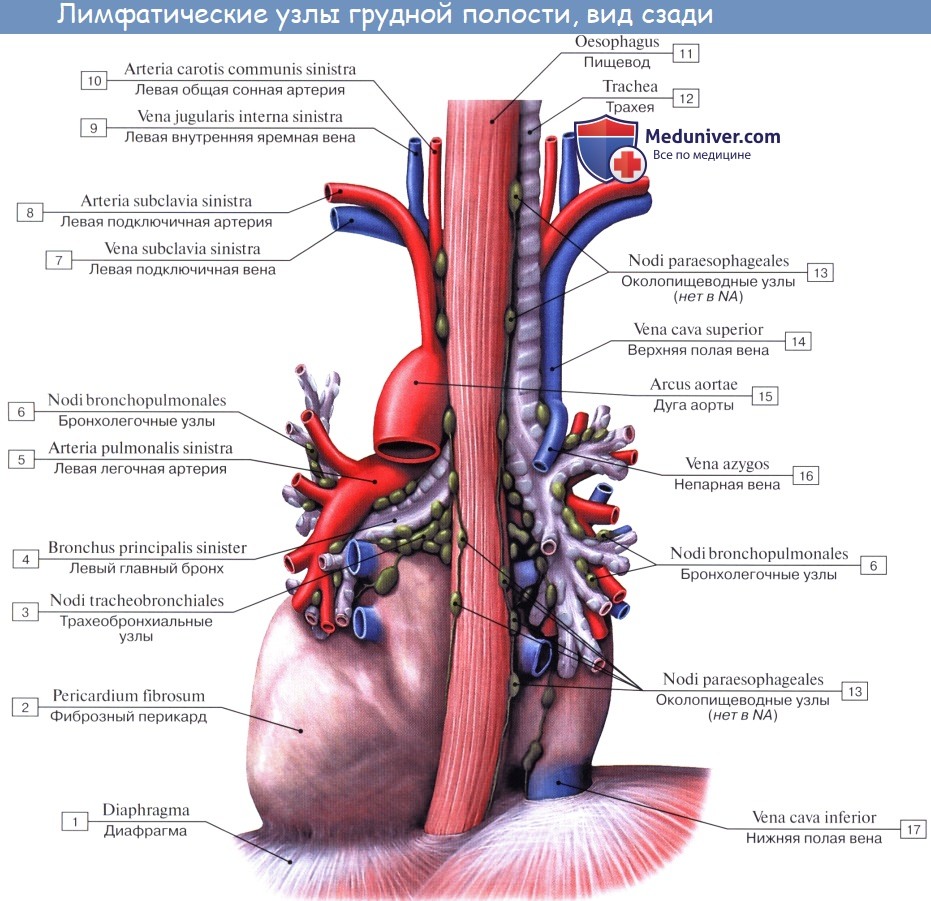

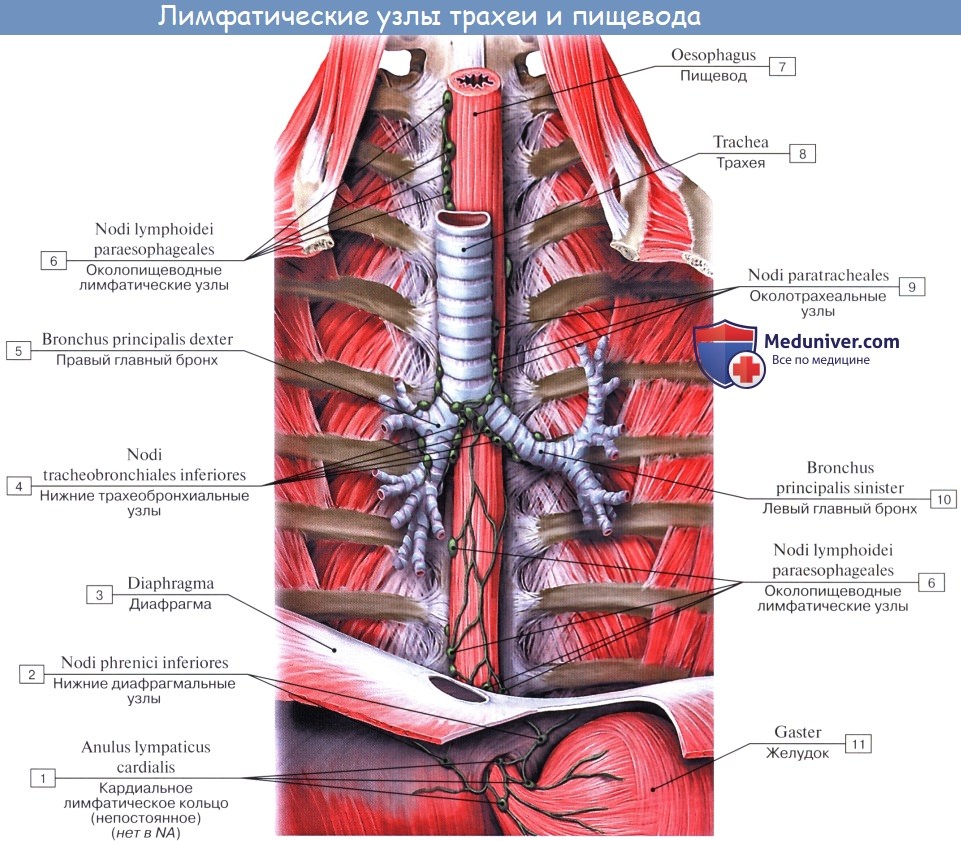

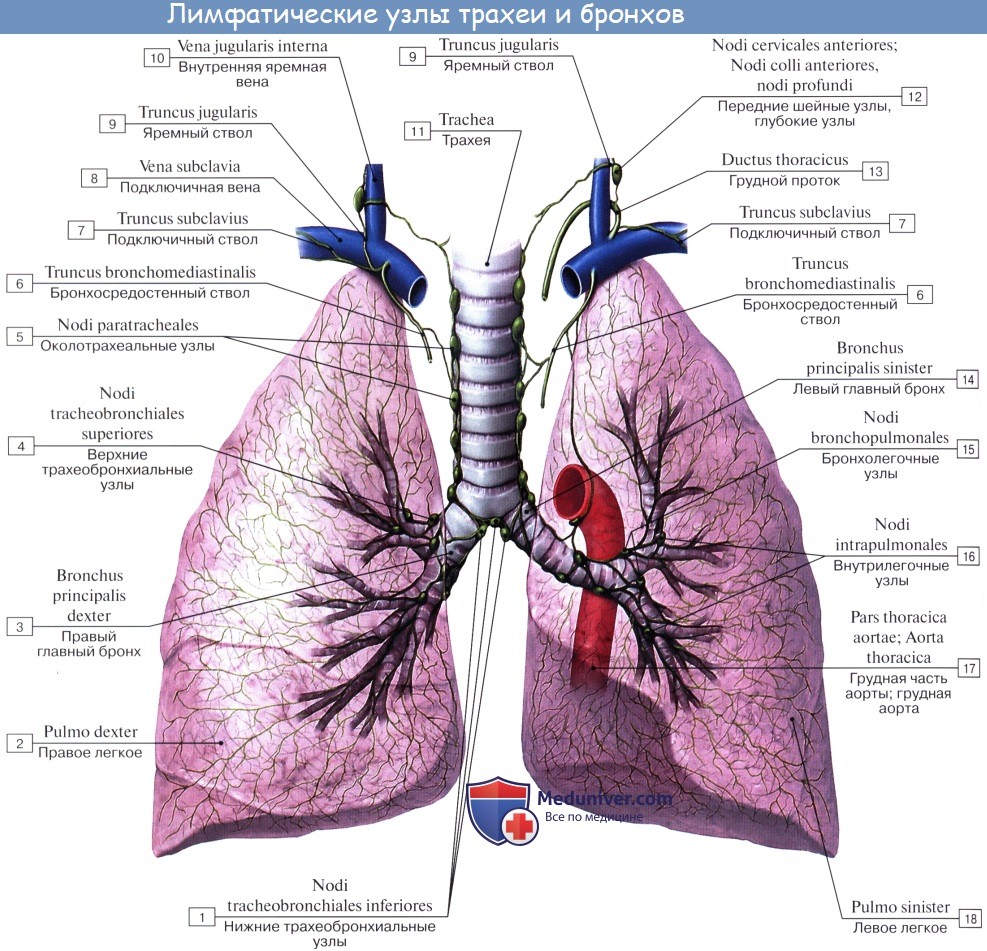

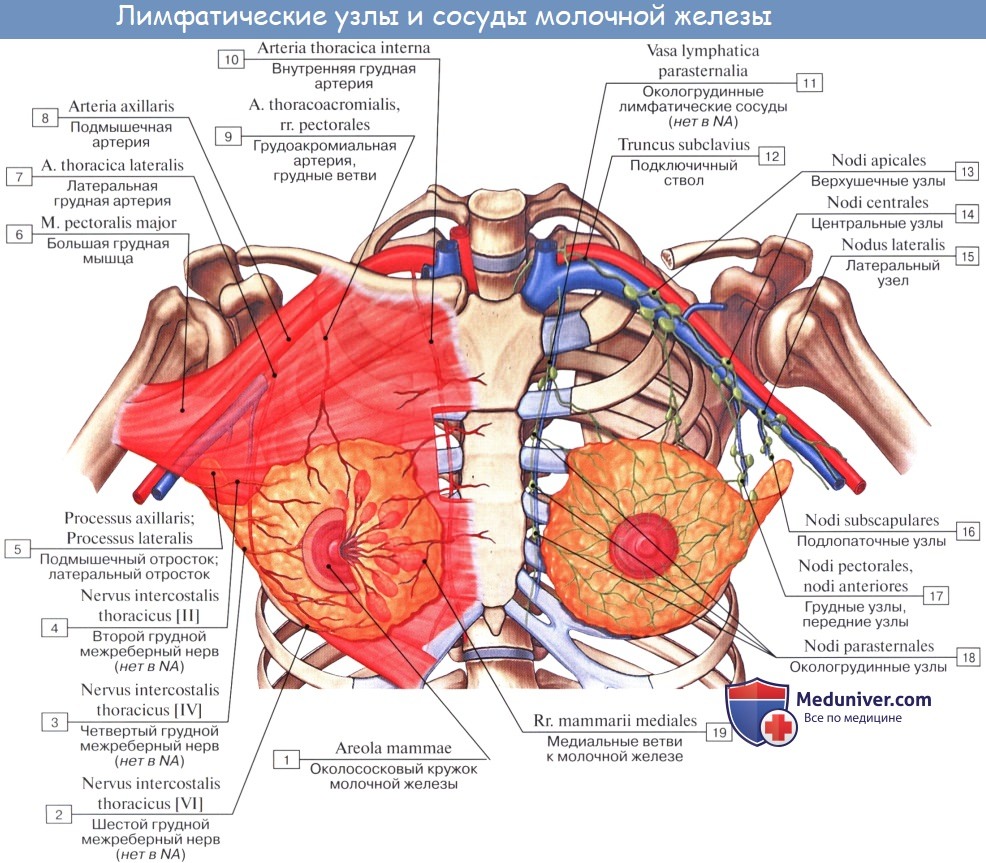

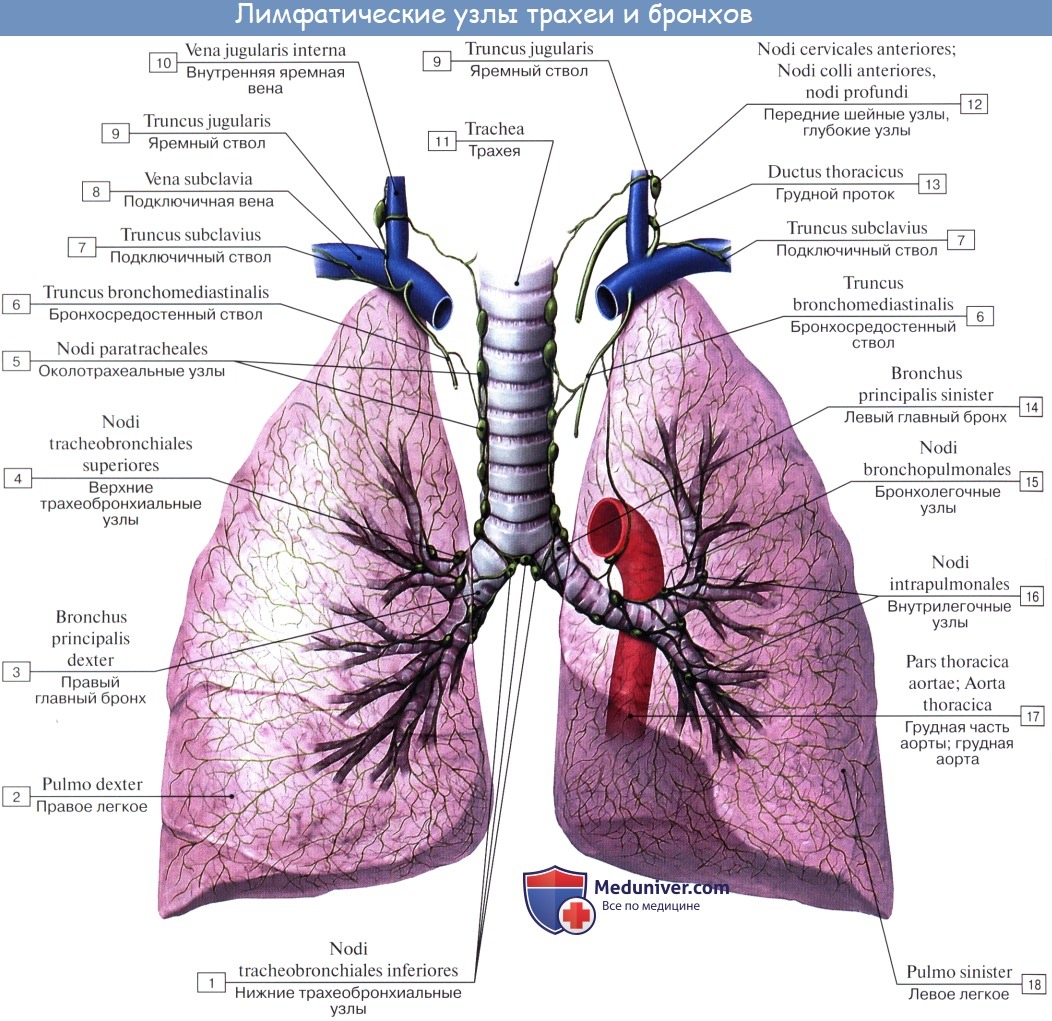

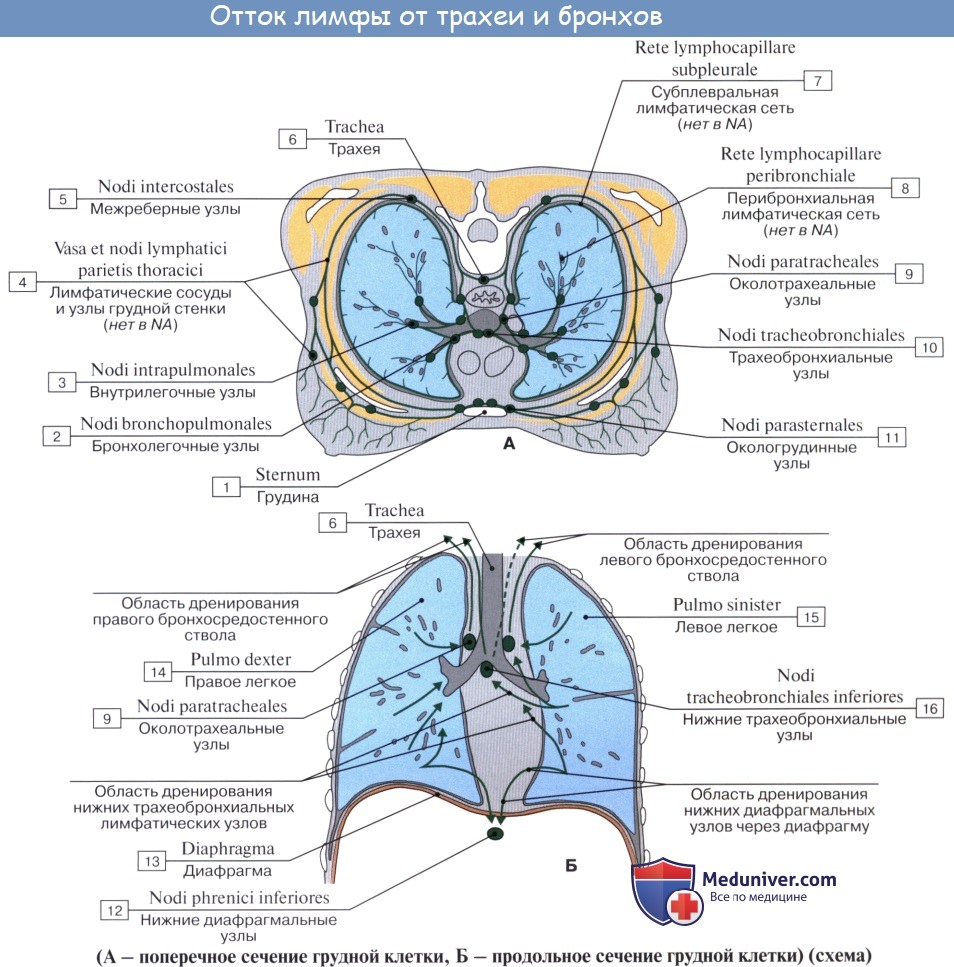

В легких различают поверхностные лимфатические сосуды, заложенные в глубоком слое плевры, и глубокие, внутрилегочные. Корнями глубоких лимфатических сосудов являются лимфатические капилляры, образующие сети вокруг респираторных и терминальных бронхиол, в межацинусных и междольковых перегородках. Эти сети продолжаются в сплетения лимфатических сосудов вокруг ветвлений легочной артерии, вен и бронхов.

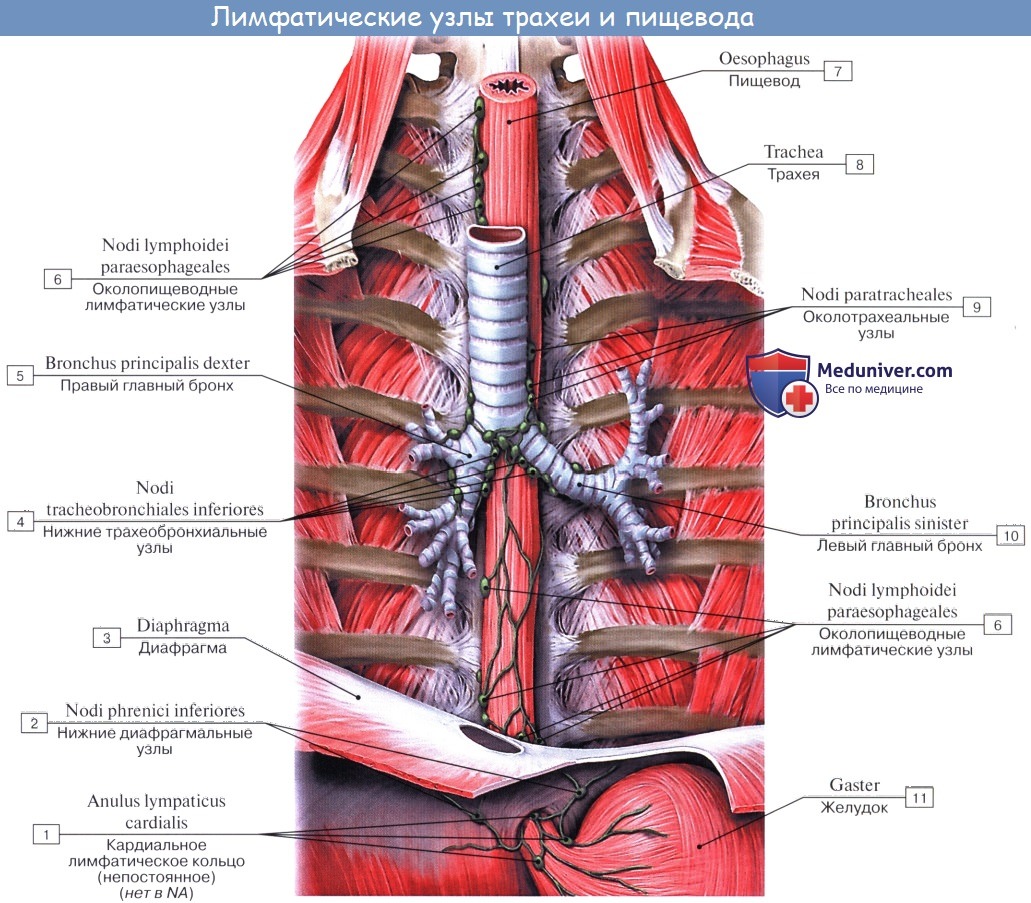

Отводящие лимфатические сосуды идут к корню легкого и лежащим здесь регионарным бронхолегочным и далее трахеобронхиальным и околотрахеальным лимфатическим узлам, nodi lymphatici bronchopulmonales et tracheobronchiales.

Так как выносящие сосуды трахеобронхиальных узлов идут к правому венозному углу, то значительная часть лимфы левого легкого, оттекающая из нижней его доли, попадает в правый лимфатический проток.

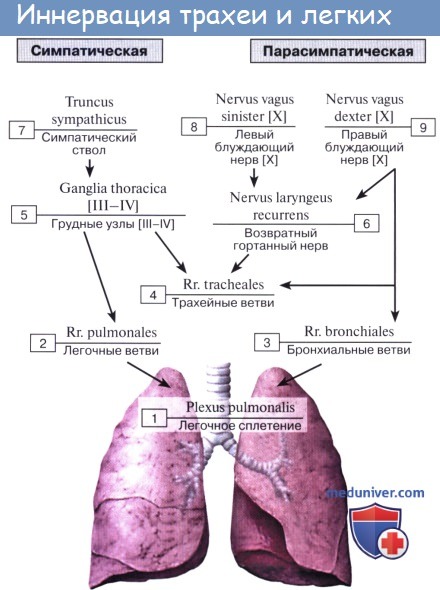

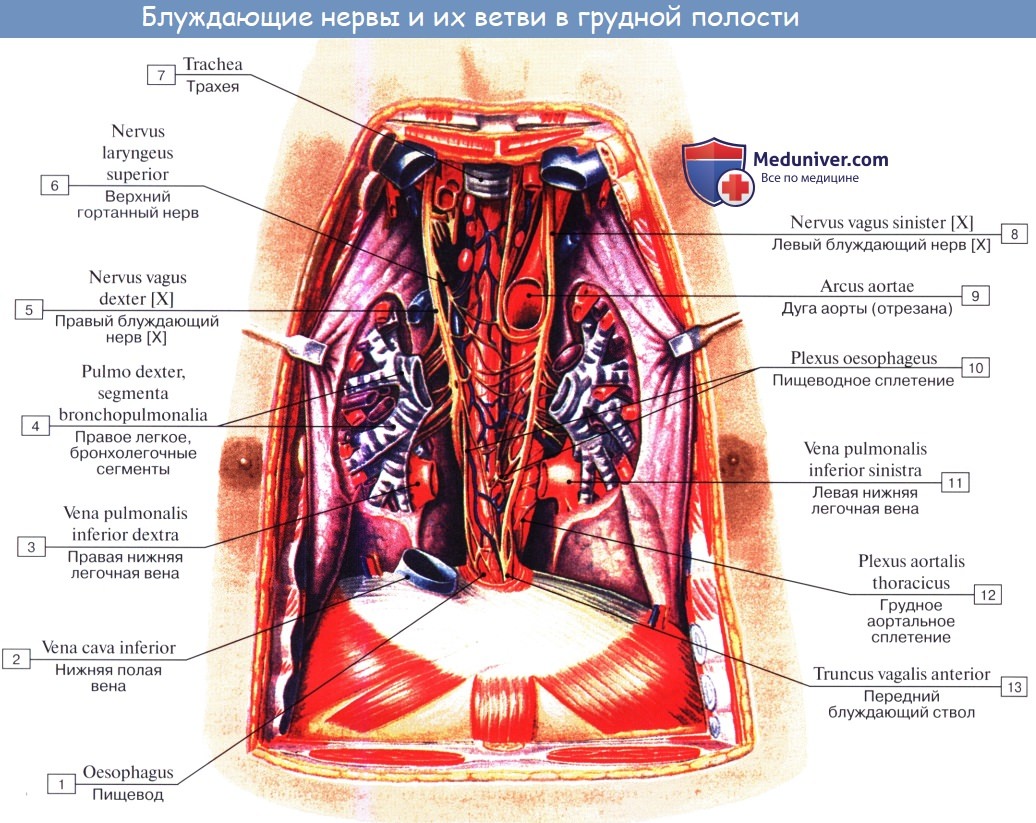

Нервы легких происходят из plexus pulmonalis, которое образуется ветвями n. vagus et truncus sympathicus.

Выйдя из названного сплетения, легочные нервы распространяются в долях, сегментах и дольках легкого по ходу бронхов и кровеносных сосудов, составляющих сосудисто-бронхиальные пучки. В этих пучках нервы образуют сплетения, в которых встречаются микроскопические внутриорганные нервные узелки, где переключаются преганглионарные парасимпатические волокна на постганглионарные.

В бронхах различают три нервных сплетения: в адвентиции, в мышечном слое и под эпителием. Подэпителиальное сплетение достигает альвеол. Кроме эфферентной симпатической и парасимпатической иннервации, легкое снабжено афферентной иннервацией, которая осуществляется от бронхов по блуждающему нерву, а от висцеральной плевры — в составе симпатических нервов, проходящих через шейно-грудной узел.

Учебное видео анатомии легких

Другие видео уроки по данной теме находятся: Здесь.

– Также рекомендуем “Сегментарное строение легких. Сегменты легкого.”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 31.8.2020

Источник

Оглавление темы “Лимфатическая система ( systema Lymphaticum ).”:

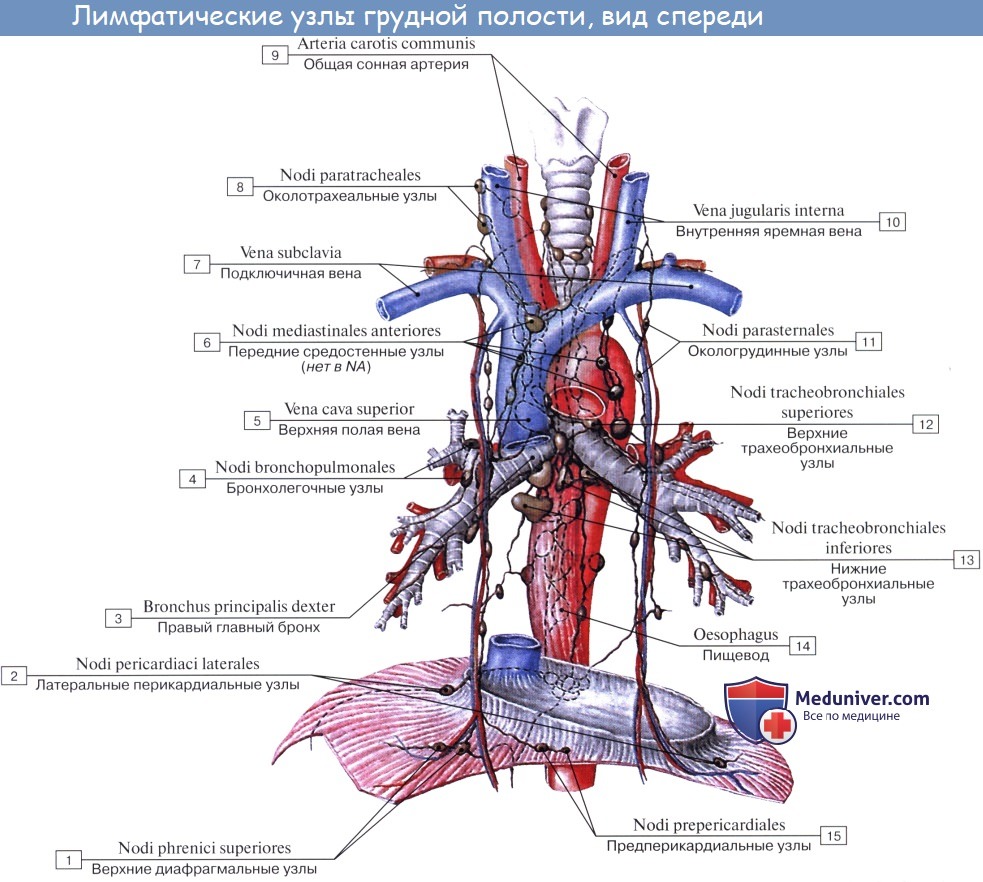

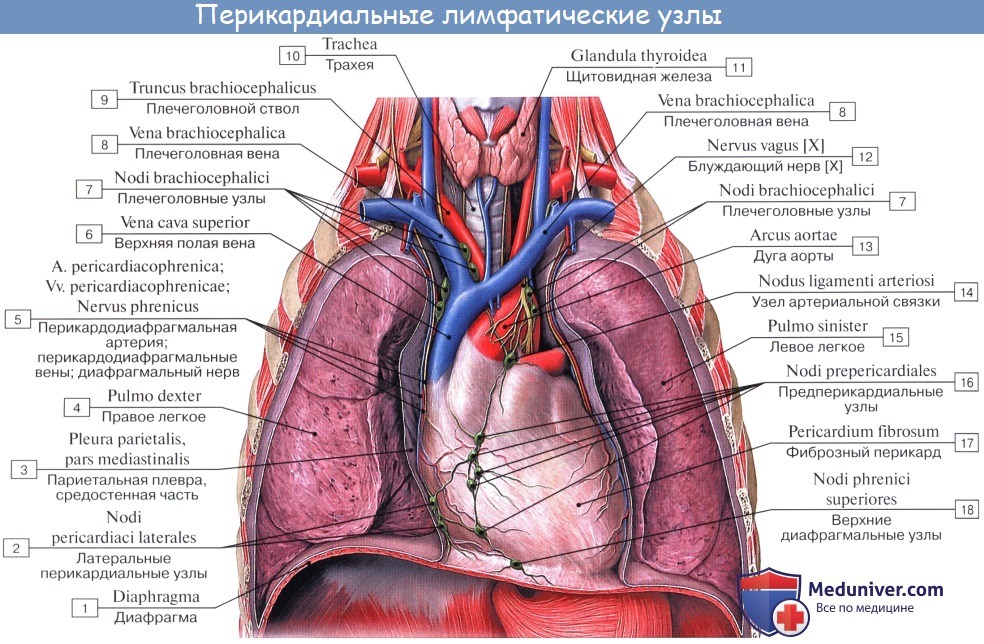

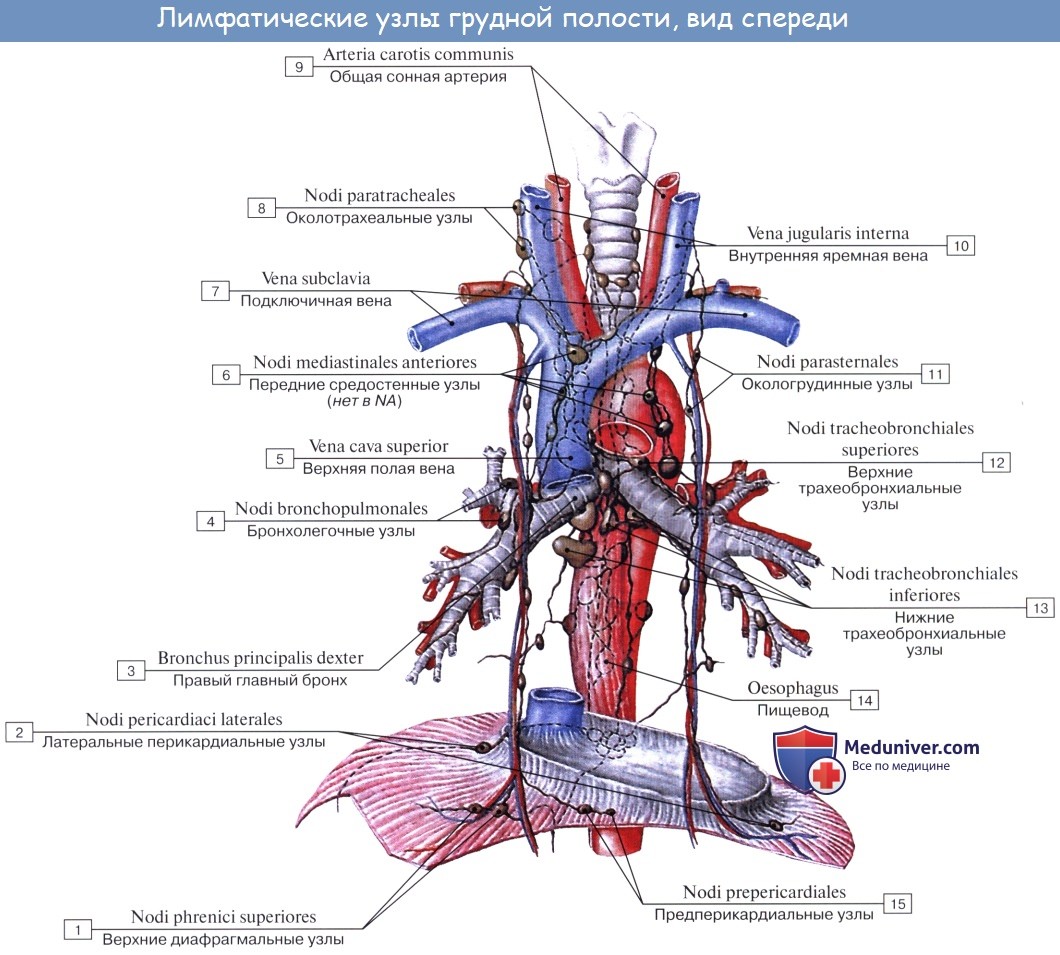

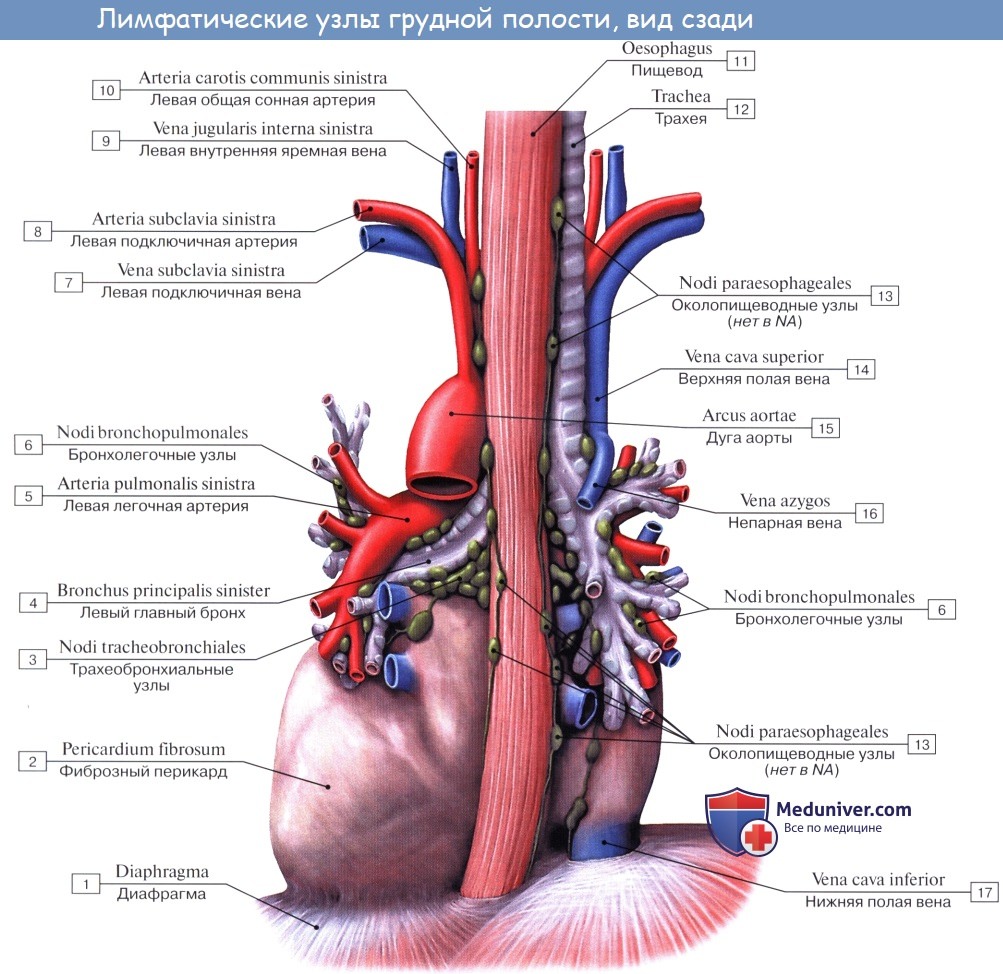

В грудной полости различают париетальные и висцеральные лимфатические узлы. Париетальные узлы располагаются на задней стенке грудной клетки — предпозвоночные, nodi lymphatici prevertebrales, и межреберные, nodi lymphatici intercostales; на передней стенке — окологрудные, nodi lymphatici paramammarii, и окологрудинные, nodi lymphatici parasternals; на нижней стенке — верхние диафрагмальные, nodi lymphatici phrenici superiores. Среди висцеральных узлов различают предперикардиальные и латеральные перикардиальные узлы, nodi lymphatici prepericardiales et pericardiales laterhles; передние средостенные узлы, nodi lymphatici mediastinals anteriores, и задние средостенные узлы, nodi lymphatici mediastinals posteriores. Задние средостенные узлы залегают в воротах легкого — бронхолегочные (корневые) узлы, nodi lymphatici bronchopulmonales (hilares) вокруг бифуркации трахеи — верхние и нижние трахеобронхиальные узлы, nodi lymphatici tracheobronchites superiores et inferiores; вдоль пищевода — легочные юкста пищеводные узлы, nodi lymphatici jucstaesophageales pulmonales.

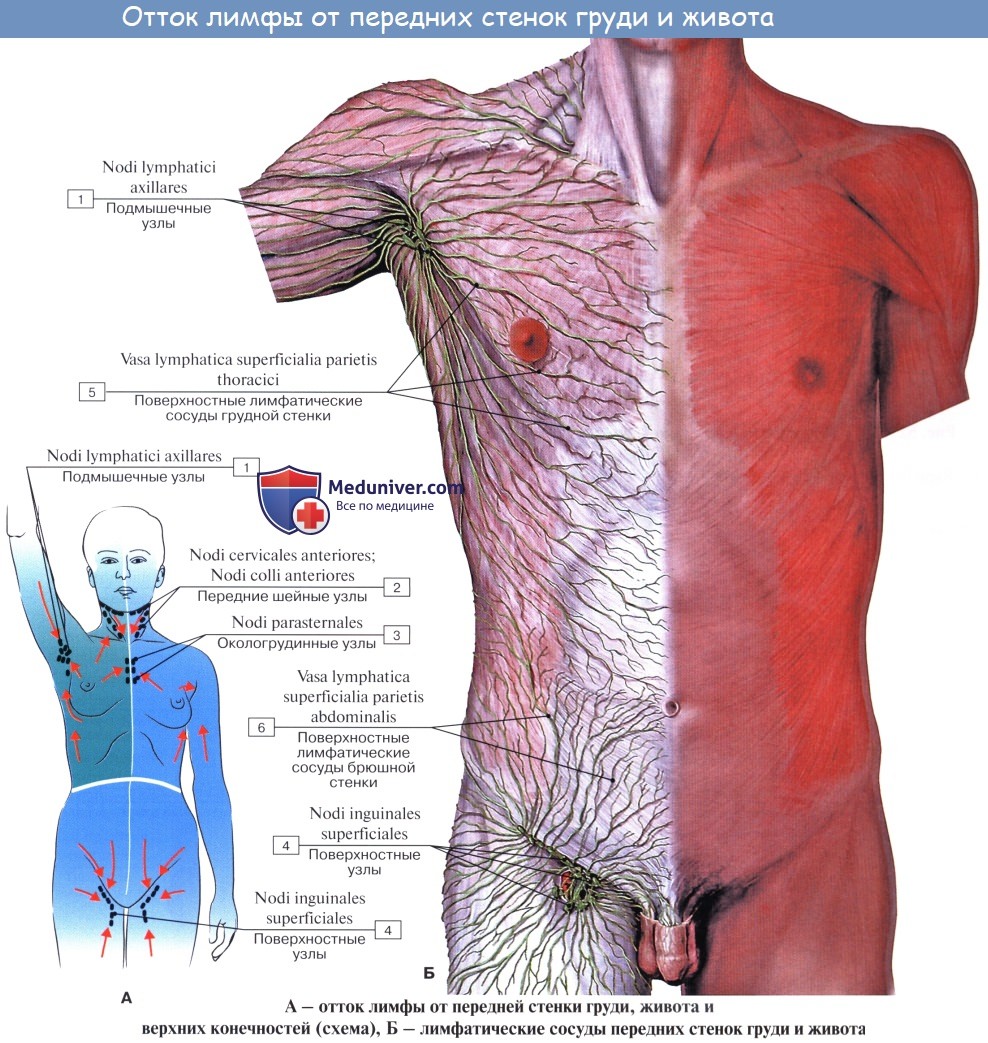

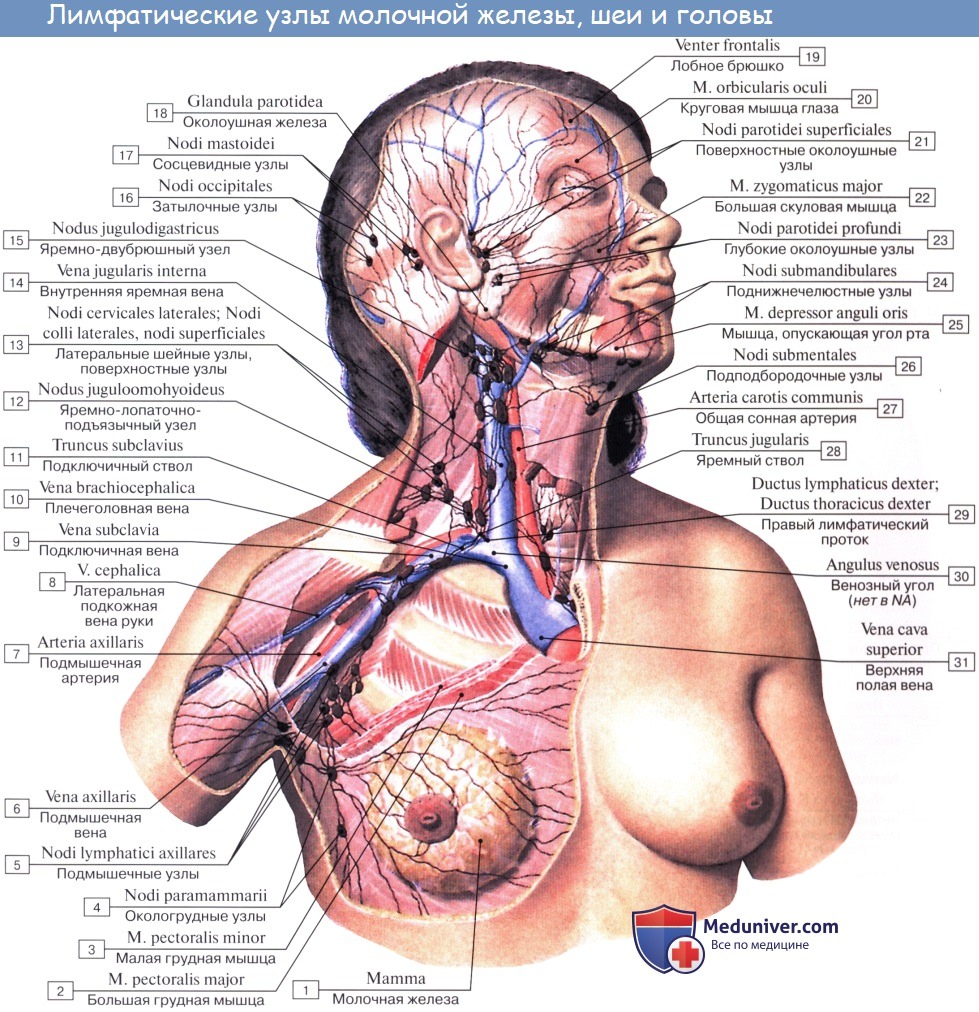

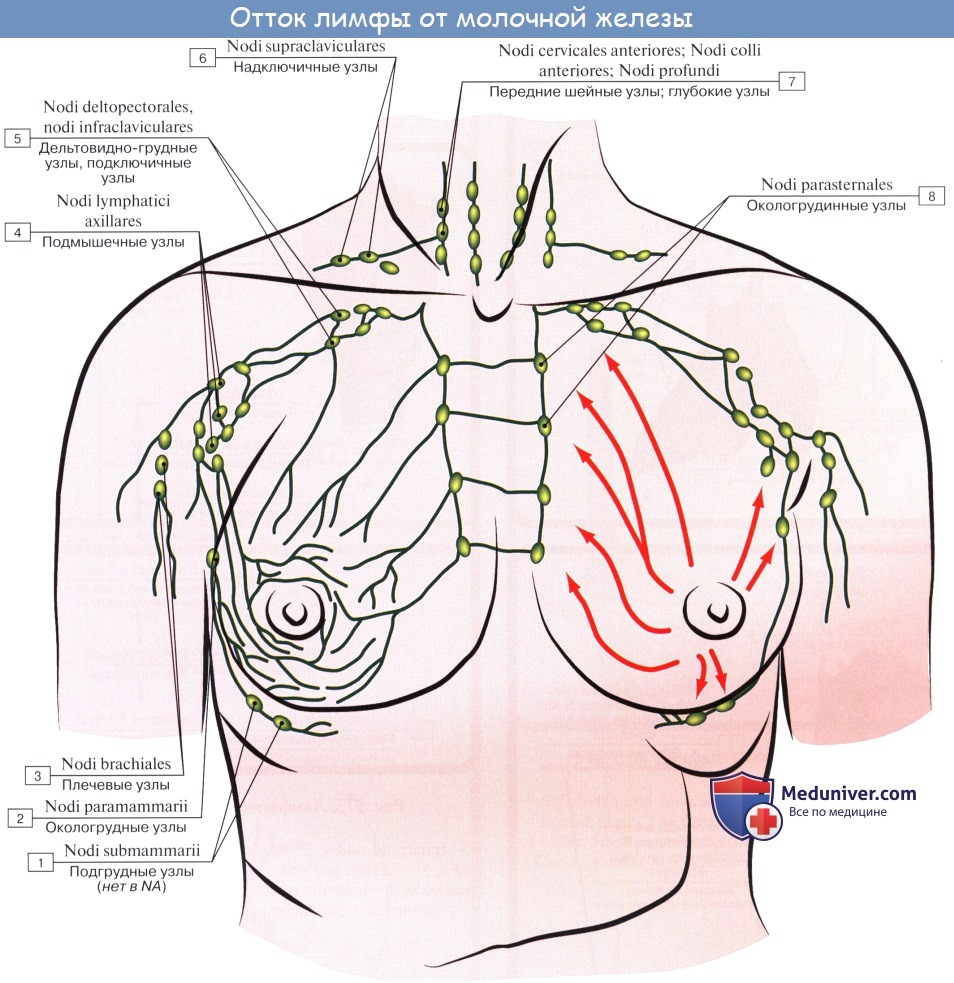

Лимфатические сосуды наружных покровов передней и латеральной стенок грудной клетки направляются главным образом к nodi lymphatici axillares, часть же стволов переходит через ключицу и вливается в глубокие шейные узлы. С внутренней стороны грудной клетки и из плевры лимфатические сосуды направляются через nodi lymphatici intercostales в ductus thoracicus, более кпереди — в nodi lymphatici parasternales. Отводящие лимфатические сосуды молочной железы идут из латеральных ее отделов к подмышечным узлам, из заднего — к над- и подключичным, а из верхнемедиального — к окологрудинным. В период беременности и лактации лимфатическое русло железы расширяется, а в старости, по мере инфолюции железы, оно суживается. Лимфатические сосуды диафрагмы имеют отток в nodi lymphatici phrenici, расположенные у ножек диафрагмы, частью к средостенным узлам, частью — к nodi lymphatici parasternales. Лимфатические сосуды внутренностей описаны после изложения анатомии соответствующего органа (см. «Спланхнология»). Из органов грудной полости лимфа собирается в два крупных ствола, trunci bronchomediastinales dexter et sinister, которые впадают: правый — в ductus lymphaticus dexter, левый — в ductus thoracicus. Отводящие лимфатические сосуды отдельных органов грудной, брюшной и тазовой полостей могут или соединяться между собой на пути к регионарным узлам, или впадать в общие регионарные узлы, благодаря чему устанавливается связь между токами лимфы из отдельных органов. Эти связи имеют практическое значение для понимания путей распространения рака.

– Также рекомендуем “Лимфатические узлы и сосуды верхней конечности ( руки ). Топография, строение, расположение лимфатических узлов и сосудов верхней конечности ( руки ).” |

Источник

Лимфогенные патогенетические процессы легких. Участие лимфатических сосудов в воспалении

При распространении живых патогенных факторов мы различаем главным образом 3 типа лимфогенных патогенетических процессов. Чаще всего они распространяются без ответной реакции лимфатических сосудов на перемещение, сплавливание изолированных микробов, скоплений или эмболов из патогенных факторов с последующим метастазом.

Такие состояния и процессы встречаются при начальных бактериемиях или виремиях многих инфекционных болезней или при заразных заболеваниях. Сравнительно хорошо изученным представителем этого способа распространения является туберкулез.

При другой форме распространения происходит одновременная или самостоятельная воспалительная реакция в лимфатических сосудах, как, например, лимфангит и тромболимфангит. Легочным представителем этого способа распространения является упомянутый туберкулез. Он встречается при стрептококковых процессах туляремии и при других болезнях.

У третьей формы инфильтративный рост протекает в лимфатическом сосуде без первичного участия его эндотелия, это так называемый лимфангиоз (Bingold 1953, Огнев 1953).

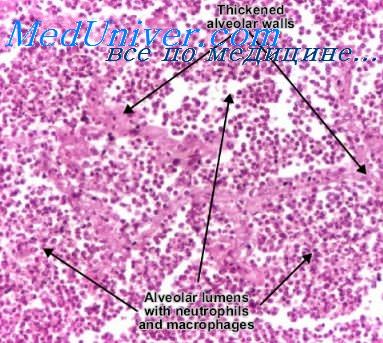

Лимфатические сосуды играют важную роль в патогенетических и гигиогенетических процессах при воспалениях легких. Воспалительный отек возникает также вследствие закрытия лимфатических сосудов, сначала в виде спазма. Это до определенной степени целесообразная оборонительная реакция для того, чтобы патогенные микробы и другие токсические вещества останавливались в месте воспаления и не попадали в круг кровообращения. Кроме спазма оттоку препятствуют также фибринозные тромбы в лимфатических капиллярах и сосудах (Менкин 1929, 1931, Foldi 1950, Rusznyak 1955).

При бактериальных, главным образом пневмококковых и очаговых пневмониях можно вначале, благодаря оживленным всасывающим процессам, наблюдать значительное увеличение лимфатических узлов, которое исчезает во время гепатизации. Во время резорбции узлы снова увеличиваются, о чем снова напоминаю в связи со значительностью этого факта.

Эти реакции в лимфатических узлах являются последствиями, а не причиной развития и прогрессирования пневмонических процессов. Некоторое развитие лимфатита и перилимфатита наблюдается и при пневмониях. Иногда это ведет к закрытию лимфатических сосудов. Бесперебойные и безостаточные гигиогенетические процессы возможны также только при совершенной дренажной способности лимфатической системы легких. Приостанавливающие изменения (ретикулоэндотелиальная система), возникающие вследствие первого заражения и вследствие хотя и небольших воспалительных процессов, ограничивают дренажные способности лимфатических сосудов в легких и облегчают укрепление синергических или других патогенных факторов.

В воспаленной области останавливаются не только корпускулярные образования, но и кристаллоиды, и другие вещества (Janeso).

– Также рекомендуем “Нарушение дренажной функции лимфатической системы легких. Ретроградное течение лимфы в легких”

Оглавление темы “Лимфатическая система и барьерная функция легких”:

1. Проникновение пыли в лимфатические пути легких. Пневмококки в лимфатических путях

2. Лимфогенные патогенетические процессы легких. Участие лимфатических сосудов в воспалении

3. Нарушение дренажной функции лимфатической системы легких. Ретроградное течение лимфы в легких

4. Лимфатические узлы легких. Увеличение лимфатических узлов легких

5. Патологический гилюс. Причины изменения ворот корня легкого – гилюса

6. Задерживающая функция легких. Феномены воспаления легких

7. Состав вдыхаемого воздуха. Защитно-очистительные механизмы легких

8. Стерильность альвеол. Инородные тела альвеол

9. Межклеточная проницаемость дыхательных путей. Отрицательное всасывательное давление вентиляционного цикла

10. Функция альвеолярных макрофагов. Внутриальвеолярный фагоцитоз пыли

Источник