Лучевая анатомия сердца и сосудов

Лучевое исследование морфологии сердца и магистральных сосудов можно производить с применением неинвазивной и инвазивной техники. К неинвазивным методам относятся: рентгенография и рентгеноскопия; ультразвуковые исследования; компьютерная томография; магнитно-резонансная томография; сцинтиграфия и эмиссионная томография (одно- и двухфотонная). Инвазивными процедурами являются: искусственное контрастирование сердца венозным путем — ангиокардиография; искусственное контрастирование левых полостей сердца артериальным путем — вентрикулография, коронарных артерий — коронарография и аорты — аортография.

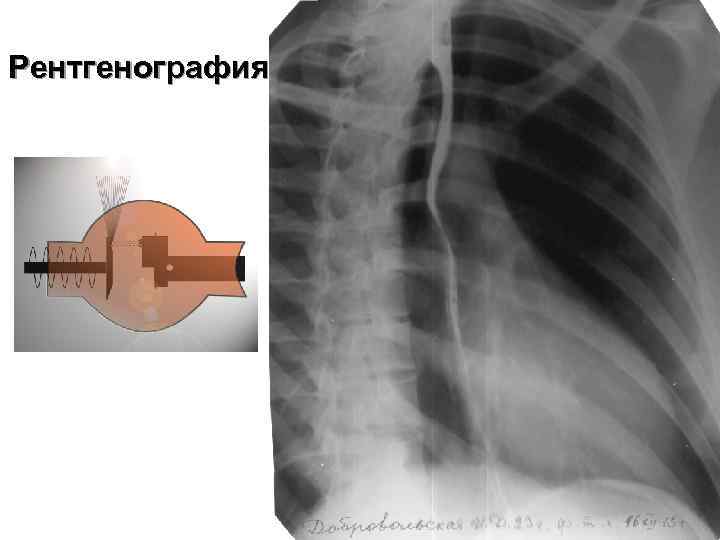

Рентгенологические методики —- рентгенография, рентгеноскопия, компьютерная томография — позволяют с наибольшей степенью достоверности определить положение, форму и величину сердца и магистральных сосудов. Эти органы находятся среди легких, поэтому их тень отчетливо выделяется на фоне прозрачных легочных полей.

Опытный врач никогда не начинает исследование сердца с анализа его изображения. Он прежде всего бросит взгляд на обладателя этого сердца, так как знает, как сильно положение, форма и величина сердца зависят от телосложения человека. Затем он по снимкам или данным просвечивания оценит размеры и форму грудной клетки, состояние легких, уровень стояния купола диафрагмы. Эти факторы тоже влияют на характер изображения сердца. Очень важно, что при этом рентгенолог имеет возможность обозреть легочные поля. Такие изменения в них, как артериальное или венозное полнокровие, интерстициальный отек, характеризуют состояние малого круга кровообращения и способствуют диагностике ряда заболеваний сердца.

Сердце – орган сложной формы. На рентгенограммах, при рентгеноскопии и на компьютерных томограммах получается лишь плоскостное, двухмерное изображение его. Для того чтобы получить представление о сердце как объемном образовании, при рентгеноскопии прибегают к постоянным поворотам пациента за экраном, а при КТ выполняют 8-10 срезов и более. Их совокупность и дает возможность реконструировать трехмерное изображение объекта. Здесь уместно отметить два вновь возникших обстоятельства, которые изменили традиционный подход к рентгенологическому исследованию сердца.

Во-первых, с развитием ультразвукового метода, обладающего великолепными возможностями анализировать функцию сердца, потребность в рентгеноскопии как методе исследования деятельности сердца практически отпала. Во-вторых, в настоящее время созданы ультраскоростные компьютерные рентгеновские и магнитно-резонансные томографы, позволяющие проводить трехмерную реконструкцию сердца. Аналогичными, но менее «продвинутыми» возможностями обладают некоторые новые модели ультразвуковых сканеров и аппаратов для эмиссионной томографии. В результате этого врач имеет реальную, а не мнимую, как при рентгеноскопии, возможность судить о сердце как о трехмерном объекте исследования.

На протяжении многих десятилетий рентгенографию сердца выполняли в 4 фиксированных проекциях: прямой, боковой и двух косых — левой и правой. В связи с развитием ультразвуковой диагностики теперь основной проекцией рентгенографии сердца является одна — прямая передняя, при которой обследуемый прилегает к кассете грудью. Для того чтобы избежать проекционного увеличения сердца, его съемку выполняют при большом расстоянии трубка—кассета (телерентгенография). При этом для увеличения резкости изображения время рентгенографии предельно уменьшают — до нескольких миллисекунд. Однако для того чтобы получить представление о рентгенологической анатомии сердца и магистральных сосудов, необходим многопроекционный анализ изображения этих органов (рис. III.55—III.57), тем более что со снимками грудной клетки клиницисту приходится встречаться очень часто.

На рентгенограмме в прямой проекции сердце дает однородную интенсивную тень, располагающуюся посредине, но несколько асимметрично: примерно 1Л сердца проецируется правее срединной линии тела, а Уь — левее этой линии. Контур тени сердца иногда выступает на 2—3 см вправо от правого контура позвоночника, контур верхушки сердца слева не доходит до срединно-ключичной линии. В целом тень сердца напоминает косо расположенный овал. У лиц гиперстенической конституции он занимает более горизонтальное положение, а у астеников — более вертикальное. Краниально изображение сердца переходит в тень средостения, которая на этом уровне представлена в основном крупными сосудами — аортой, верхней полой веной и легочной артерией. Между контурами сосудистого пучка и сердечным овалом образуются так называемые сердечно-сосудис-тыб углы — выемку которые создают талию сердца. Внизу изображение сердца сливается с тенью брюшных органов. Углы между контурами сердца и диафрагмы называют еердечно-диафрагмальнымя.

Несмотря на то что» на рентгенограммах тень сердца абсолютно однотонна, все же с известной долей вероятности можно дифференцировать его отдельные камеры, особенно если в распоряжении врача имеются рентге-

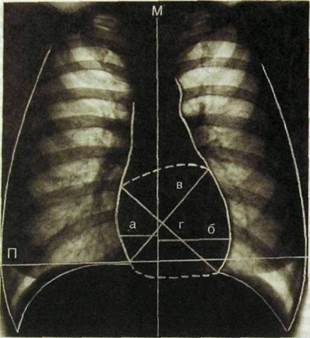

Рас Ш.55. Передняя рентгенограмма сердца и схема к ней.

а — правый поперечный размер сердечной тени; б — левый поперечный размер; в — косой размер; г — длин ник сердца; 1 — правое предсердие, 2 — правый желудочек, 3 — легочный ствол, 4 — левое предсердие, 5 — левый желудочек, 6 — восходящая часть аорты, 7 — дуга аорты, 8 — нисходящая часть аорты; М — срединная линия тела, П — наибольший поперечник грудной клетки.

нограммы, выполненные в нескольких проекциях, т.е. при разных ракурсах съемки. Дело в том, что контуры сердечной тени, в норме ровные и четкие, имеют форму дуг. Каждая дуга представляет собой отображение выходящей на контур поверхности того или иного отдела сердца. На рис. Ш.55—Ш.57 обозначены все дуги, образованные предсердиями и желудочками, а также магистральными сосудами.

Подчеркнем, что все дуги сердца и сосудов отличаются гармоничной закругленностью. Выпрямленность дуги или какого-либо ее участка свидетельствует о патологических изменениях в стенке сердца или прилежащих тканях.

Ряс. 111.56. Рентгенограмма сердца в правой косой проекции и схема к ней. Обозначения те же, что и на рис. ГП.53.

Ряс. 111.56. Рентгенограмма сердца в правой косой проекции и схема к ней. Обозначения те же, что и на рис. ГП.53.

Форма и положение сердца у человека вариабельны. Они обусловлены конституциональными особенностями пациента, положением его во время исследования, фазой дыхания. Был период, когда очень увлекались измерениями сердца на рентгенограммах. В настоящее время обычно ограничиваются определением сердечно-легочного коэффициента — отношения по-

Рис. Ш.57. Рентгенограмма сердца в левой косой проекции и схема к ней. Обозначения те же, что и на рис. III.55.

перечника сердца к поперечнику грудной клетки, которое в норме у взрослых колеблется в пределах от 0,4 до 0,5 (у гиперстеников больше, у астеников меньше). Основным же методом, определяющим параметры сердца, является ультразвуковой. С его помощью точно измеряют не только размеры сердечных камер и сосудов, но и толщину их стенок. Измерить камеры сердца, причем в различные фазы сердечного цикла, можно также посредством синхронизированной с электрокардиографией компьютерной томографии, дигитальной вентрикулографии или сцинтиграфии.

У здоровых людей тень сердца на рентгенограмме однородна. При патологии могут обнаруживаться отложения извести в клапанах и фиброзных кольцах клапанных отверстий, стенках коронарных сосудов и аорты, перикарде. В последние годы появилось немало больных с имплантированными клапанами и водителями ритма сердца. Отметим, что все эти плотные включения, как естественные, так и искусственные, наглядно выявляются при сонографии и компьютерной томографии.

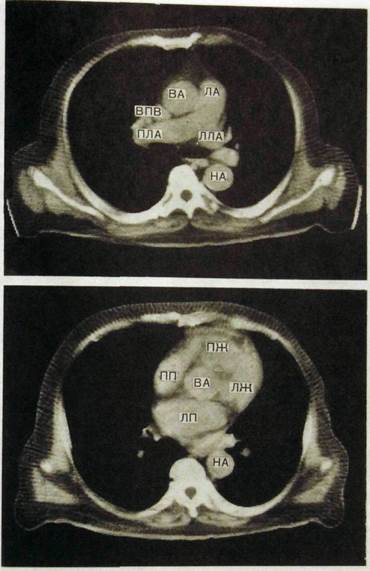

Компьютерную томографию производят при горизонтальном положении пациента. Основной срез сканирования выбирают таким образом, чтобы его плоскость проходила через центр митрального клапана и верхушку сердца. На томограмме этого слоя вырисовываются оба предсердия, оба желудочка, межпредсердная и межжелудочковая перегородки (рис. III.58). На этом же срезе дифференцируются венечная борозда, место прикрепления сосочковой мышцы и нисходящая аорта. Последующие срезы выделяют как в краниальном, так и в каудальном направлении. Включение томографа синхронизировано с записью ЭКГ. Для того чтобы получить четкое изображение полостей сердца, томограммы выполняют после быстрого автоматического введения контрастного вещества. На полученных томограммах выбирают два изображения, сделанных в конечные фазы сокращения сердца — систолическую и диастолическую. Сопоставив их на экране дисплея, можно рассчитать регионарную сократительную функцию миокарда.

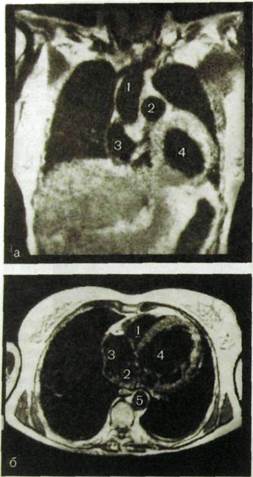

Новые перспективы в изучении морфологии сердца открыла МРТ, особенно выполняемая на последних моделях аппаратов — ультраскоростных (рис. Ш.59). При этом можно наблюдать сокращения сердца в реальном времени, производить съемку в заданные фазы сердечного цикла и, естественно, получать параметры функции сердца.

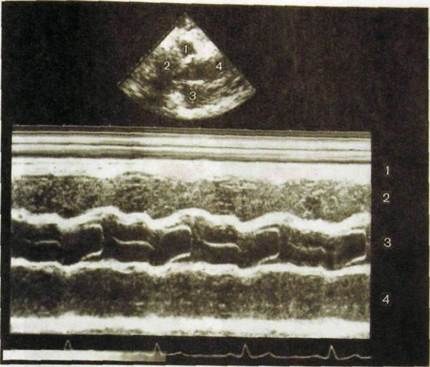

Ультразвуковое сканирование в разных плоскостях и при различном положении датчика позволяет получить на дисплее изображение структур сердца: желудочков и предсердий, клапанов, папиллярных мышц, хорд; кроме того, удается выявить и дополнительные патологические внутри сердечные образования. Как уже отмечалось, важным достоинством сонографии является возможность оценить с ее помощью все параметры сердечных структур (рис. Ш.60).

Допплерзхокардиография позволяет регистрировать направление и скорость движения крови в полостях сердца, выявлять участки турбулентных завихрений на месте возникающих преград нормальному кровотоку.

Инвазивные методики исследования сердца и сосудов связаны с искусственным контрастированием их полостей. Эти методики применяют как для изучения морфологии сердца, так и для исследования центральной ге-

Рве. Ш.58. Компьютерные томограммы сердца с усилением (срезы выполнены на различных уровнях сердца).

ВПВ — верхняя полая вена; ВА — восходящая аорта; ЛА — легочная артерия; ПЛА — правая ветвь легочной артерии; ЛЛА — левая ветвь легочной артерии; НА — нисходящая аорта; ПЖ — правый желудочек; ЛЖ — левый желудочек; ПП — правое предсердие; ЛП — левое предсердие.

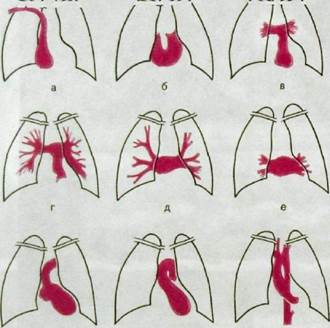

модииамики. При ангиокардиографии 20—40 мл рентгено-контрастного вещества вводят с помощью автоматического шприца через сосудистый катетер в одну из полых вен или в правое предсердие. Уже во время введения контрастного вещества начинают видеосъемку на кинопленку или магнитный носитель. За все время исследования, которое продолжается 5—7 с, контрастное вещество последовательно заполняет правые отделы сердца, систему легочной артерии и легочные вены, левые отделы сердца и аорту (рис. II 1.61). Однако из-за разбавления контрастного вещества в легких изображение левых отделов сердца и аорты оказывается нечетким, поэтому ангиокардиографию используют преимущественно для изучения правых отделов сердца и малого круга кровообращения. С ее помощью удается выявить патологическое сообщение (шунт) между камерами сердца, аномалию сосудов, приобретенное или врожденное препятствие на пути кровотока.

Рис. ГО.59. Магнитно-резонансные томограммы сердца и магистральных сосудов.

а — прямая проекция: 1 — восходящая аорта, 2 — легочная артерия, 3 — правое предсердие, 4 — левый желудочек; б — аксиальная проекция: 1 — правый желудочек, 2 — левое предсердие, 3 — правое предсердие, 4 — левый желудочек, 5 — нисходящая аорта.

Для детального анализа состояния желудочков сердца контрастное вещество вводят непосредственно в них. Исследование левого желудочка сердца (левая вентрикулогра-фия) производят в правой косой передней проекции под углом 30°. Контрастное вещество в количестве 40 мл вливают автоматически со скоростью 20 мл/с. Во время введения контрастного вещества начинают выполнять серию кинокадров (рис. III.62). Съемку продолжают спустя некоторое время после окончания введения контрастного вещества, вплоть до полного его вымывания из полости желудочка. Из серии кадров выбирают два, сделанные в конечно-систолическую и конеч-но-диастолическую фазы сокращения сердца. Сопоставив эти кадры, определяют не только морфологию желудочка, но и сократительную способ-

Рве. III.60. Ультразвуковое исследование сердца и аорты.

Вверху — секторная сонограмма: 1 — правый желудочек, 2 — левый желудочек, 3 — аорта, 4 — левое предсердие; внизу — М-эхокардиограмма: 1 — передняя стенка сердца, 2 — правый желудочек, 3 — аорта и аортальный клапан, 4 — левое предсердие.

ность сердечной мышцы. Таким методом можно выявить как диффузные нарушения функции сердечной мышцы, например при кардиосклерозе или миокардиопатии, так и локальные зоны асинергии, которые наблюдаются при инфаркте миокарда.

Для исследования коронарных артерий контрастное вещество вводят непосредственно в левую и правую коронарные артерии (селективная коронарография). На снимках, выполненных в различных проекциях, изучают положение артерий и их основных ветвей, форму, контуры и просвет каждой артериальной ветви, наличие анастомозов между системами левой и правой венечных артерий (рис. Ш.63). Необходимо отметить, что в подавляющем большинстве случаев коронарографию выполняют не столько для диагностики инфаркта миокарда, сколько в качестве первого, диагностического этапа интервенционной процедуры — коронарной ангиопластики.

В последнее время для исследования полостей сердца и сосудов в условиях их искусственного контрастирования все чаще применяют дигитадь-

Z*Ql^

^i^

?0^

Рис. HI.61. Последовательность заполнения полостей сердца и сосудов контрастным веществом при ангиокардиографии.

Источник

ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. ЛЕКТОР ПРОФЕССОР СУЛЕЙМЕНОВА РАУШАН НУРГАЛИЕВНА

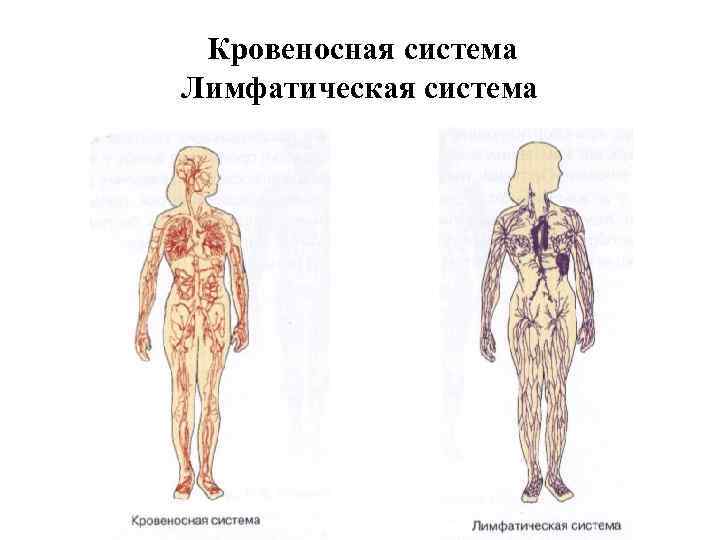

Кровеносная система Лимфатическая система

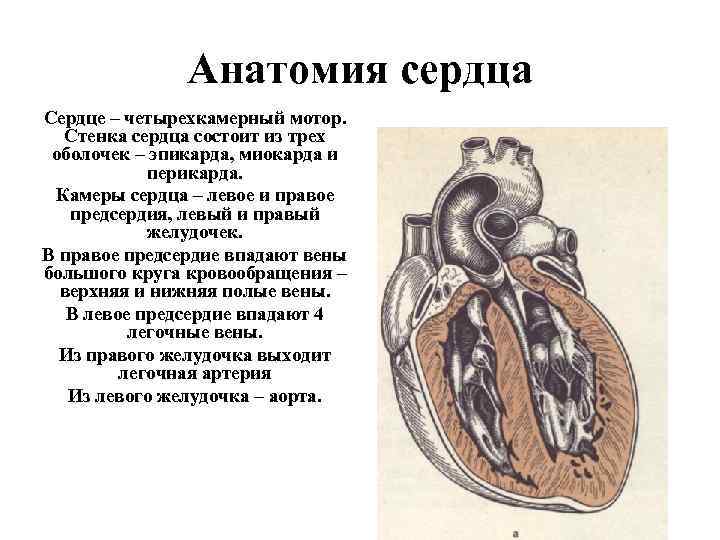

Анатомия сердца Сердце – четырехкамерный мотор. Стенка сердца состоит из трех оболочек – эпикарда, миокарда и перикарда. Камеры сердца – левое и правое предсердия, левый и правый желудочек. В правое предсердие впадают вены большого круга кровообращения – верхняя и нижняя полые вены. В левое предсердие впадают 4 легочные вены. Из правого желудочка выходит легочная артерия Из левого желудочка – аорта.

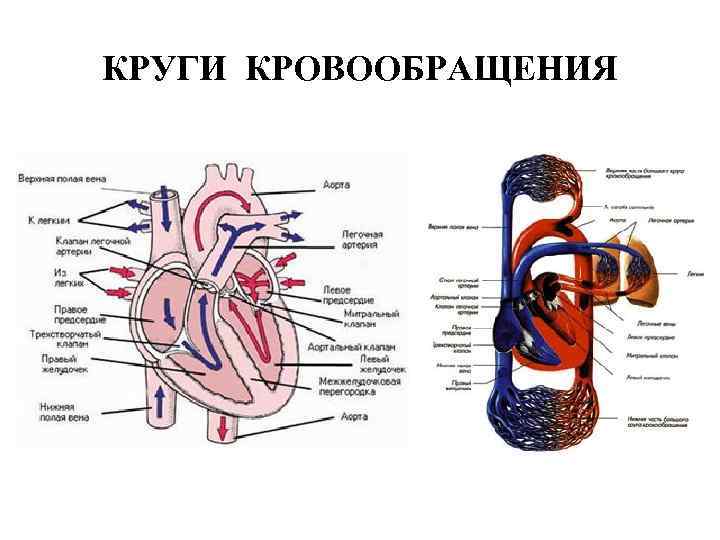

КРУГИ КРОВООБРАЩЕНИЯ

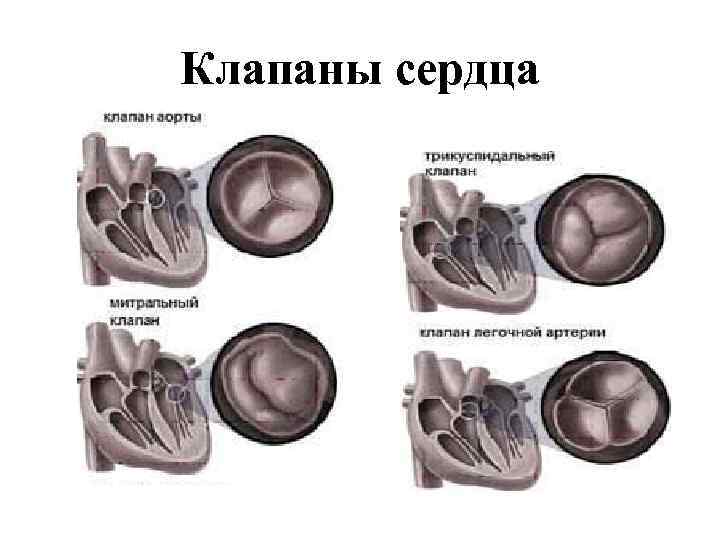

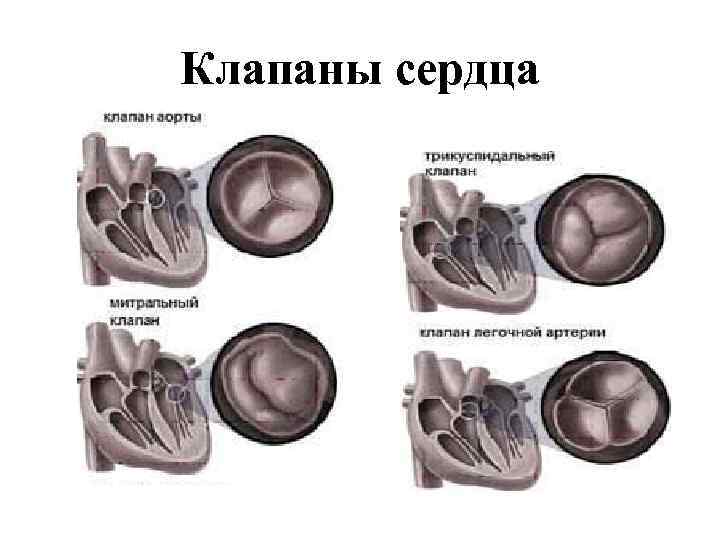

Клапаны сердца

Лучевые методы исследования сердца Методы первого выбора: – Рентгенография в стандартных проекциях – Рентгеноскопия – Эхокардиография – Допплерэхокардиография Дополнительные методы6 – Чрезпищеводная эхокардиография – Эхокардиография с контрастированием – Радионуклидная вентрикулография – Сцинтиграфия миокарда – КТ – МРТ – Ангиокардиография – коронарография

Рентгенография

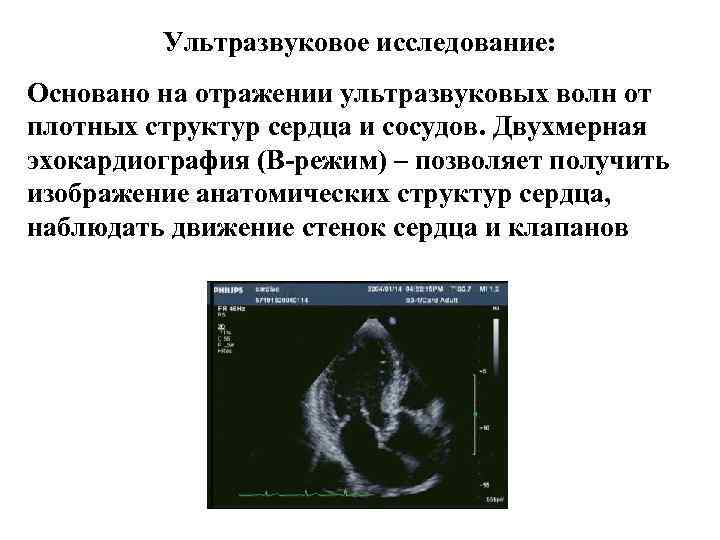

Ультразвуковое исследование: Основано на отражении ультразвуковых волн от плотных структур сердца и сосудов. Двухмерная эхокардиография (В-режим) – позволяет получить изображение анатомических структур сердца, наблюдать движение стенок сердца и клапанов

Атеросклеротическая бляшка

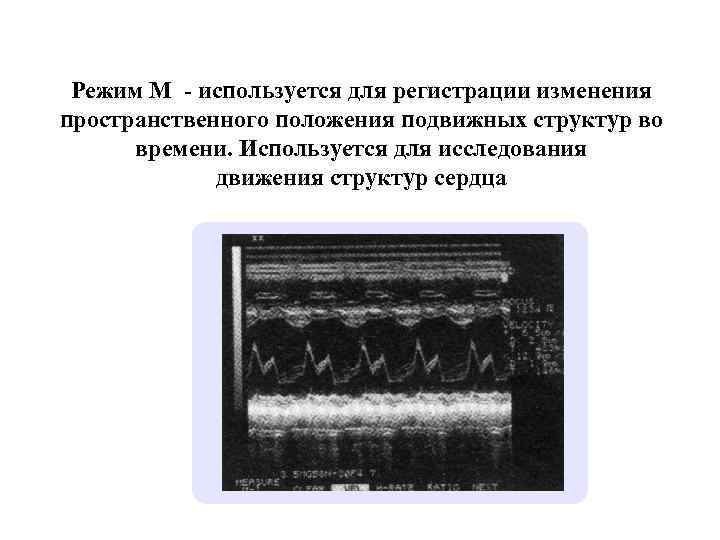

Режим М – используется для регистрации изменения пространственного положения подвижных структур во времени. Используется для исследования движения структур сердца

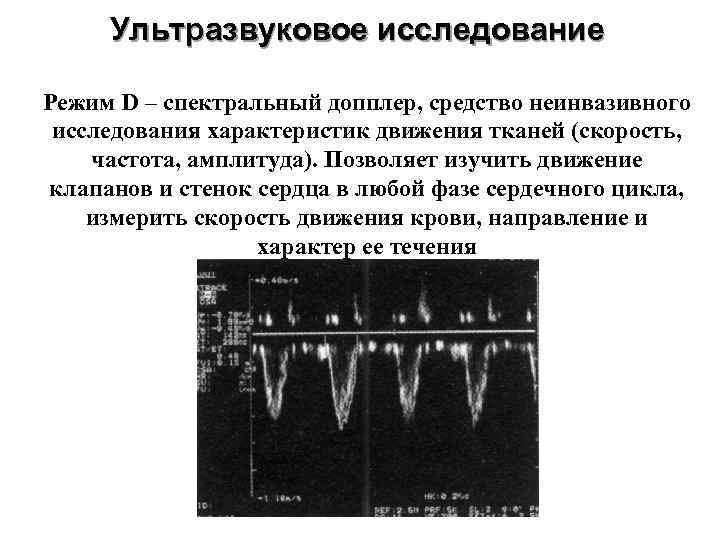

Ультразвуковое исследование Режим D – спектральный допплер, средство неинвазивного исследования характеристик движения тканей (скорость, частота, амплитуда). Позволяет изучить движение клапанов и стенок сердца в любой фазе сердечного цикла, измерить скорость движения крови, направление и характер ее течения

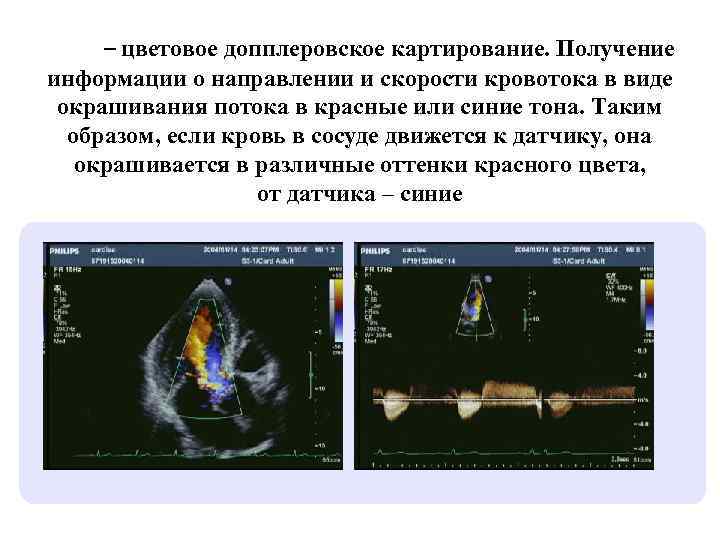

Режим – цветовое допплеровское картирование. Получение информации о направлении и скорости кровотока в виде окрашивания потока в красные или синие тона. Таким образом, если кровь в сосуде движется к датчику, она окрашивается в различные оттенки красного цвета, от датчика – синие

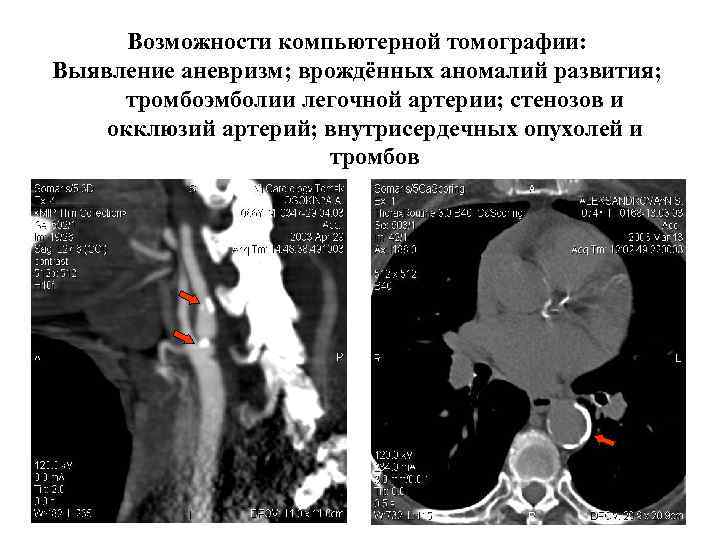

Компьютерная томография Возможности компьютерной томографии: Выявление аневризм; врождённых аномалий развития; тромбоэмболии легочной артерии; стенозов и окклюзий артерий; внутрисердечных опухолей и тромбов

Компьютерная томография: трехмерная реконструкция изображения

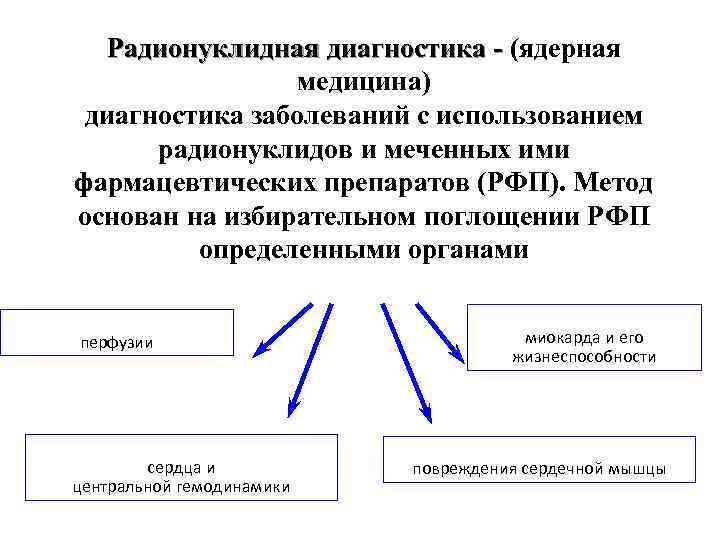

Радионуклидная диагностика – (ядерная медицина) диагностика заболеваний с использованием радионуклидов и меченных ими фармацевтических препаратов (РФП). Метод основан на избирательном поглощении РФП РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИКА определенными органами СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ изучение коронарной перфузии оценка сократительной функции сердца и центральной гемодинамики оценка метаболизма миокарда и его жизнеспособности диагностика ишемического повреждения сердечной мышцы

Перфузионная сцинтиграфия миокарда Возможности метода: • верификация и дифференциальная диагностика ИБС; • диагностика ОИМ • оценка жизнеспособности миокарда; • мониторинг результатов терапевтического, хирургического и реабилитационного лечения ИБС и ее осложнений (динамическое наблюдение). РФП – 199 Tl, 201 Tl, 99 m. Tc-МИБИ

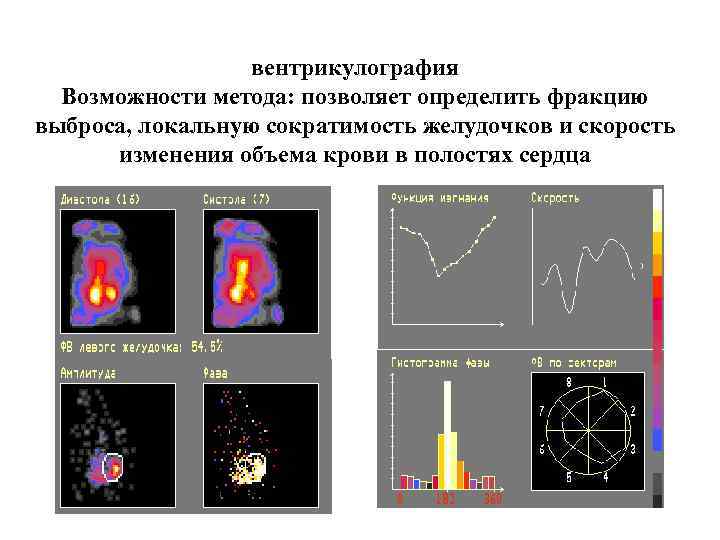

Равновесна радионуклидная вентрикулография Возможности метода: позволяет определить фракцию выброса, локальную сократимость желудочков и скорость изменения объема крови в полостях сердца

Схема получения томографических срезов сердца передняя нижняя перегородочна я верхушка Вертикальный срез по длинной оси боковая верхушка Горизонтальный срез по длинной оси передняя перегородочна я боковая нижняя Срез по короткой оси сердца

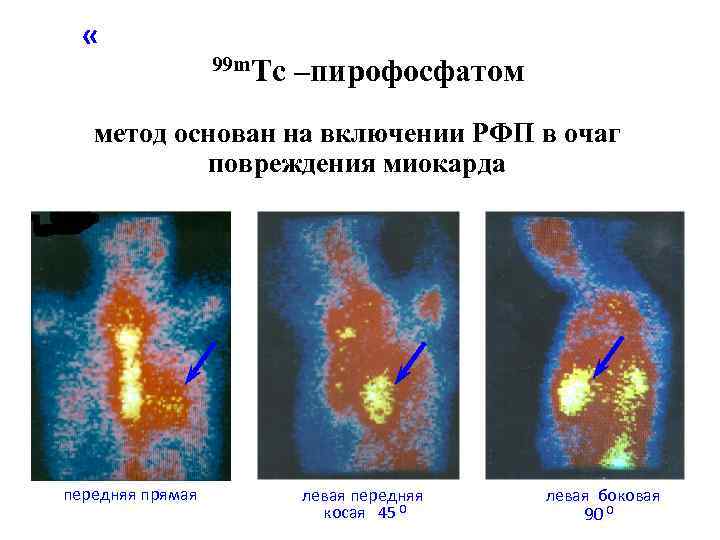

«Позитивная» сцинтиграфия миокарда с 99 m. Tc –пирофосфатом метод основан на включении РФП в очаг повреждения миокарда передняя прямая левая передняя косая 45 0 левая боковая 90 0

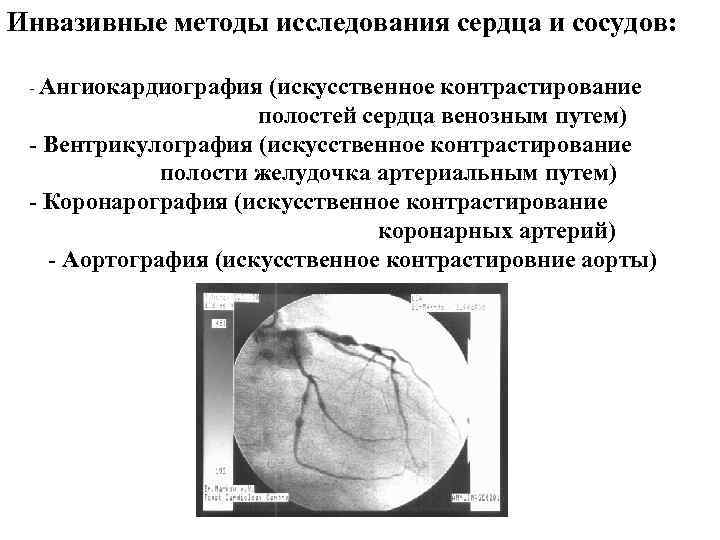

Инвазивные методы исследования сердца и сосудов: – Ангиокардиография (искусственное контрастирование полостей сердца венозным путем) – Вентрикулография (искусственное контрастирование полости желудочка артериальным путем) – Коронарография (искусственное контрастирование коронарных артерий) – Аортография (искусственное контрастировние аорты)

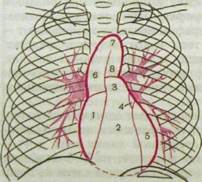

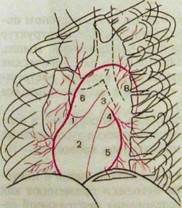

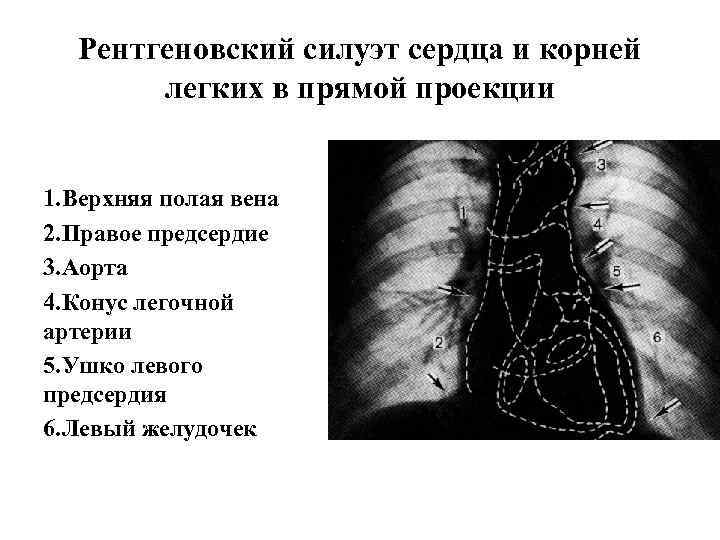

Рентгеновский силуэт сердца и корней легких в прямой проекции 1. Верхняя полая вена 2. Правое предсердие 3. Аорта 4. Конус легочной артерии 5. Ушко левого предсердия 6. Левый желудочек

ПРИЗНАКИ НОРМАЛЬНОГО СЕРДЦА В РЕНТГЕНОВСКОМ ИЗОБРАЖЕНИИ Признаки нормального сердца в прямой проекции: – Сердечнососудистая тень занимает две трети высоты грудной полости, – по правому контуру верхняя (А) и нижняя дуга (ПП) равны между собой, атриовазальный угол делит сердечнососудистую тень наполовину, – по левому контуру дифференцируются три дуги, дуга ушка левого желудочка в норме не выпячивается, – одна треть тени сердца по диаметру лежит справа, две трети слева, – кардиодиафрамальные углы острые.

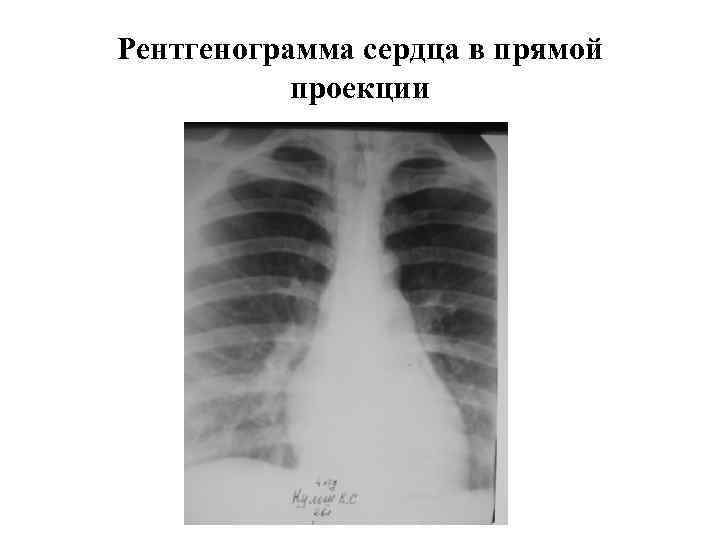

Рентгенограмма сердца в прямой проекции

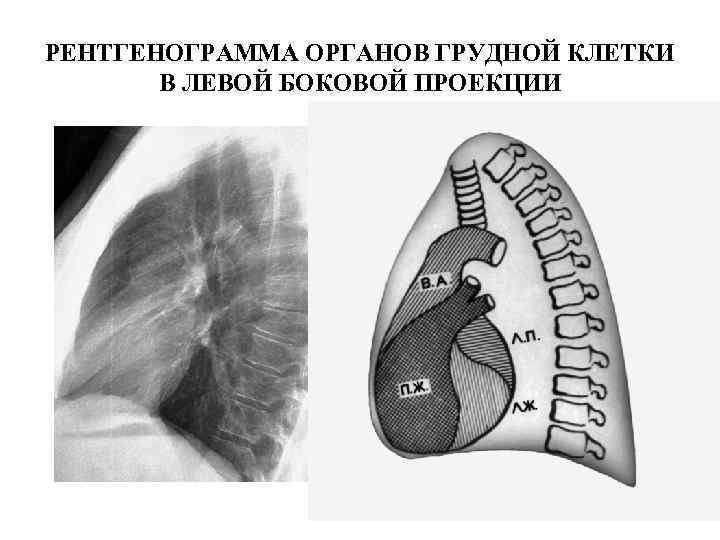

Рентгенограмма сердца в боковой проекции ПРИЗНАКИ НОРМЫ: • ПЕРЕДНИЙ КОНТУР – ПРАВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК; • ЗАДНИЙ КОНТУР – ЛЕВОЕ ПРЕДСЕРДИЕ И ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК.

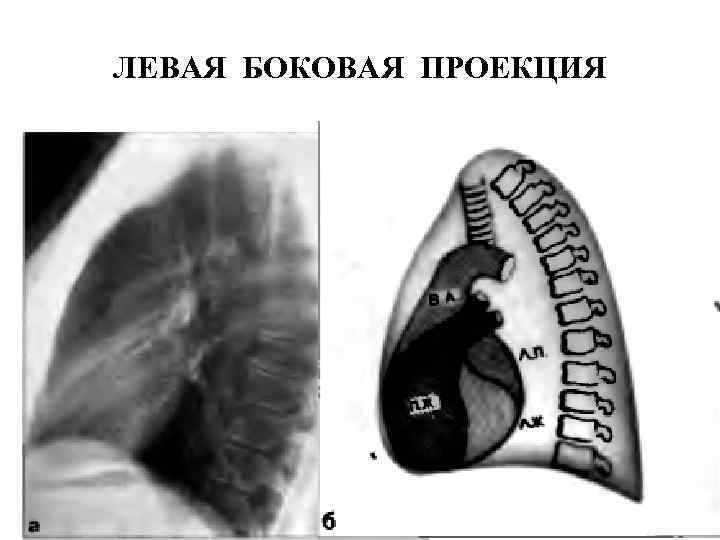

ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ПРОЕКЦИЯ

Правый желудочек образует с грудной стенкой угол, вершиной направленный к диафрагме. Вершина угла на уровне самого большого глубинного диаметра сердца. Левое предсердие вплотную прилежит к пищевода. За левым желудочком видна тень нижней полой вены. Протяженность диаметра прилегания правого желудочка к грудной стенке равна протяженности прилегания левого желудочка к диафрагме.

РЕНТГЕНОГРАММА ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В ЛЕВОЙ БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ

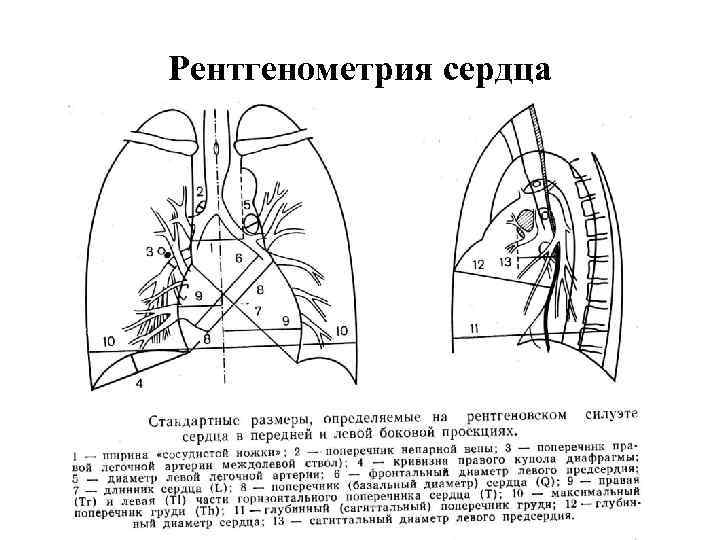

Рентгенометрия сердца

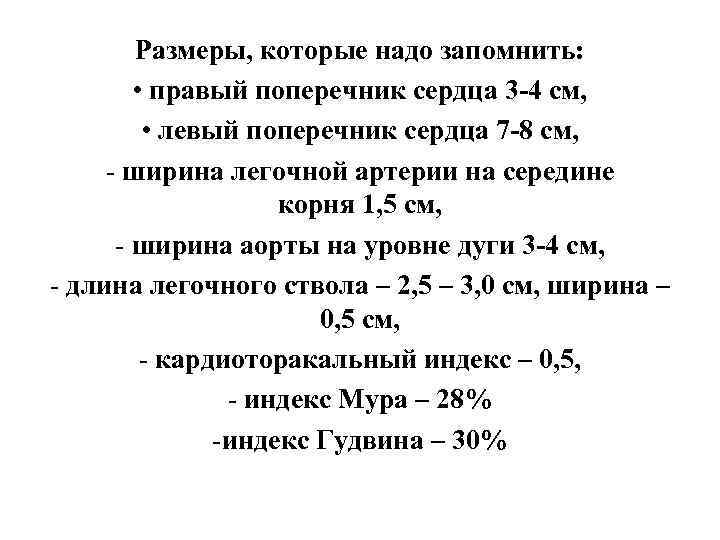

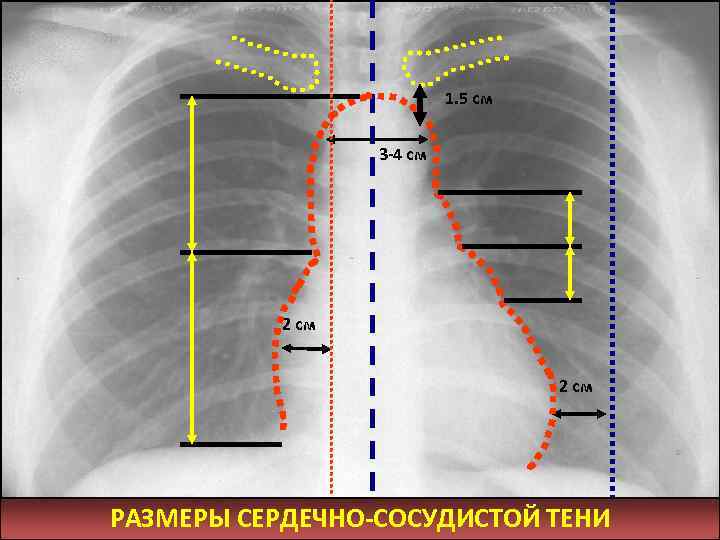

Размеры, которые надо запомнить: • правый поперечник сердца 3 -4 см, • левый поперечник сердца 7 -8 см, – ширина легочной артерии на середине корня 1, 5 см, – ширина аорты на уровне дуги 3 -4 см, – длина легочного ствола – 2, 5 – 3, 0 см, ширина – 0, 5 см, – кардиоторакальный индекс – 0, 5, – индекс Мура – 28% -индекс Гудвина – 30%

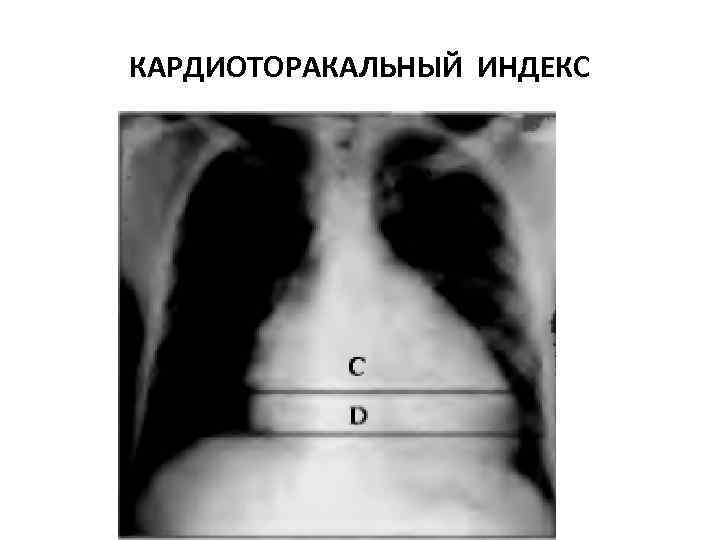

ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЩИХ РАЗМЕРОВ СЕРДЦА прямая проекция СЕРДЕЧНО-ГРУДНОЙ ИНДЕКС – ОТНОШЕНИЕ ПОПЕРЕЧНИКА СЕРДЦА К ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ ГРУДНОЙ СТЕНКИ (ИЗМЕРЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ НА УРОВНЕ ПРАВОГО КАРДИОДИАФРАГМАЛЬНОГО СИНУСА).

КАРДИОТОРАКАЛЬНЫЙ ИНДЕКС

Индекс в норме равен 0, 5 и меньше. Различают 3 степени увеличения сердца: 1 степень – 0, 51 – 0, 52 (50 – 55%); 2 степень – 0, 56 – 0, 6 (56 – 60%); 3 степень – больше 0, 6 (больше 60%).

Показатель выбухания конуса ЛА прямая проекция КОЭЭФИЦИЕНТ МУРА – ОТНОШЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ СРЕДНЕЙ ЛИНИИ ДО НАИБОЛЕЕ ВЫПУКЛОЙ ТОЧКИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ К К ПОЛОВИНЕ БАЗАЛЬНОГО ДИАМЕТРА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В ПРОЦЕНТАХ. Норма – 28%.

ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗМЕРОВ ПРАВОГО ПРЕДСЕРДИЯ ИНДЕКС ГУДВИНА Измеряется в прямой проекции Отношение расстояния от срединной линии до наиболее удаленной точки правого контура сердца.

ИНДЕКС ГУДВИНА

ИНДЕКС ГУДВИНА НОРМА – ДО 30% УВЕЛИЧЕНИЕ 1 СТЕПЕНИ – 40% УВЕЛИЧЕНИЕ 2 СТЕПЕНИ – 50% УВЕЛИЧЕНИЕ 3 СТЕПЕНИ – БОЛЕЕ 50%

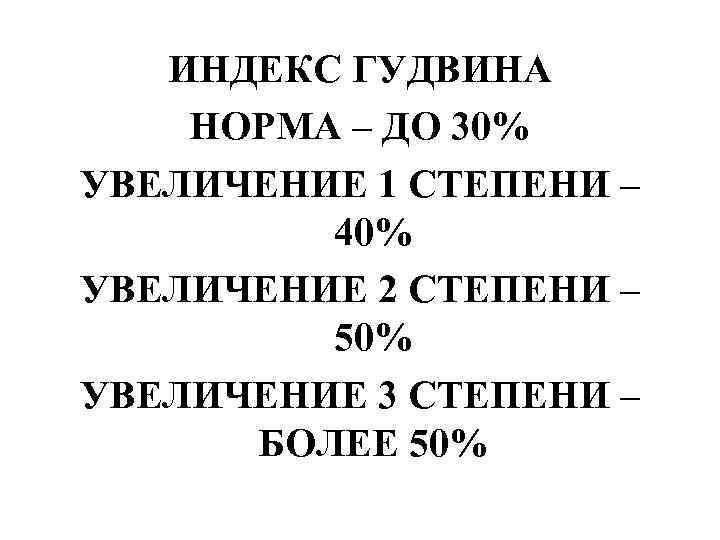

Варианты расположения сердца в норме А – косое расположение сердца; Б – горизонтальное расположение сердца; В – вертикальное расположение сердца

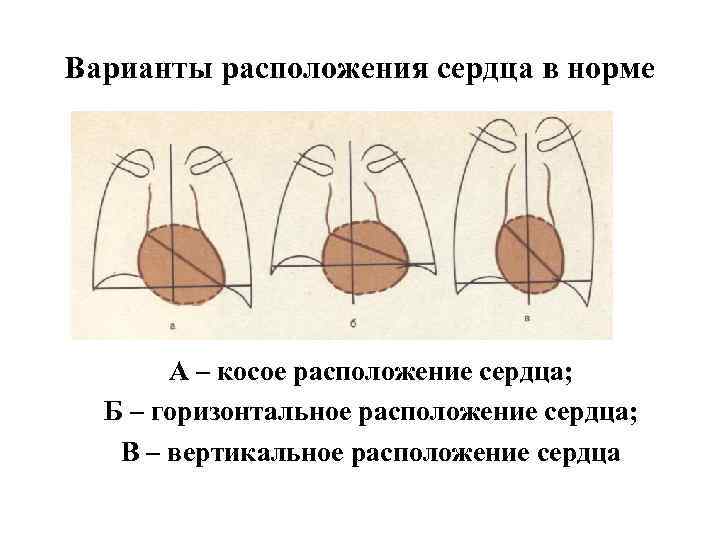

НОРМОСТЕНИК

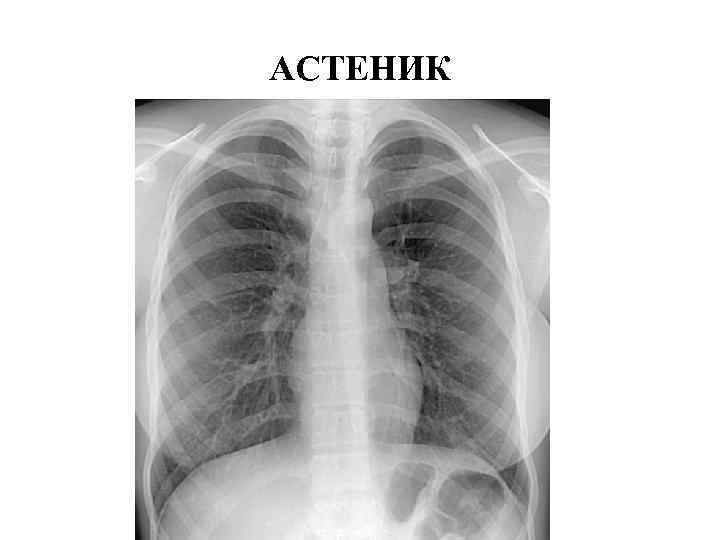

АСТЕНИК

ГИПЕРСТЕНИК в

СХЕМА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦА 1. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ГРУДНОЙ СТЕНКИ (ФОРМА, ПОЛОЖЕНИЕ РЕБЕР, ШИРИНА МЕЖРЕБЕРНЫХ ПРОМЕЖУТКОВ); 2. ИЗУЧЕНИЕ ВЫСОТЫ СТОЯНИЯ И ПОДВИЖНОСТИ КУПОЛОВ ДИАФРАГМЫ, КОСТОДИАФРАГМАЛЬНЫХ И КАРДИОДИАФРАГМАЛЬНЫХ СИНУСОВ); 3. ИЗУЧЕНИЕ ЛЕГОЧНОГО РИСУНКА (ПРИЗНАКИ АРТЕРИАЛЬНОЙ И ВЕНОЗНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ, ШИРИНА И СТРУКТУРА КОРНЕЙ ЛЕГКИХ); 4. ИЗУЧЕНИЕ ФОРМЫ И ПОЛОЖЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ТЕНИ, РАЗМЕРОВ СЕРДЦА И ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО ПОЛОСТЕЙ; 5. ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИИ СЕРДЦА И КРУПНЫХ СОСУДОВ (АМПЛИТУДА, ЧАСТОТА ПУЛЬСАЦИИ, ХАРАКТЕР РИТМА, СИНХРОННОСТЬ ПУЛЬСАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОСТЕЙ, ТОНУС СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ И Т. П. ).

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЫ ПРОБА Вальсальвы максимальный вдох и затем выдох при закрытой голосовой щели (можно зажать нос, но при этом не раздувать щеки). При этой пробе происходит уменьшение кровенаполнения легких – сосуды суживаются и уменьшаются размеры сердца.

Проба Мюллера максимальный выдох и затем попытка сделать вдох при закрытой голосовой щели. В легких кровоток увеличивается и увеличиваются размеры сердца.

Проба Цебе – Понса Изменение формы и положения сердца при форсированном вдохе и выдохе. Гипотоническое сердце широко распластывается на диафрагме, форма гипертонического сердца почти не меняется.

1. 5 см 3 -4 см 2 см РАЗМЕРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ТЕНИ

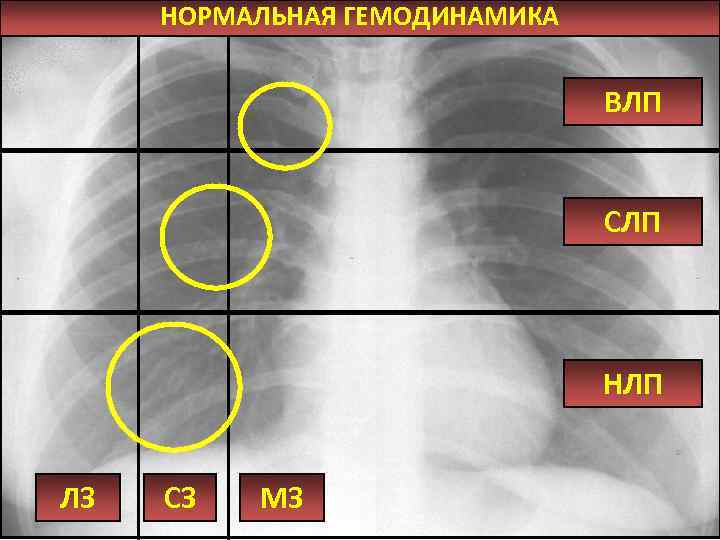

НОРМАЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА ВЛП СЛП НЛП ЛЗ СЗ МЗ

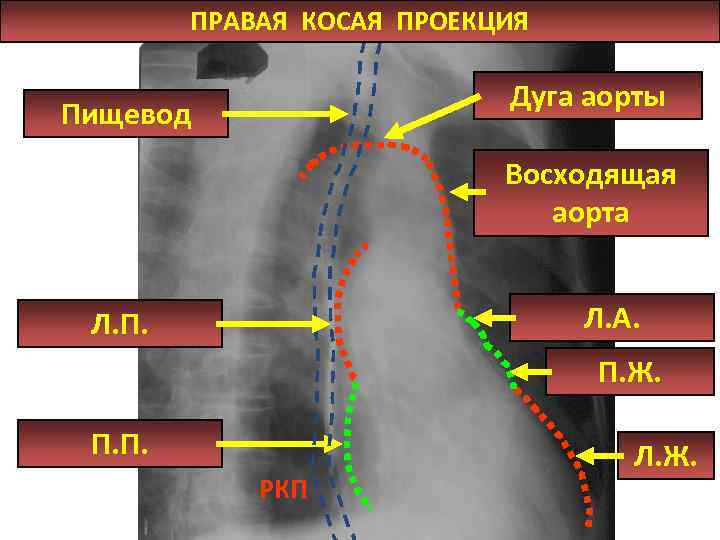

ПРАВАЯ КОСАЯ ПРОЕКЦИЯ Дуга аорты Пищевод Восходящая аорта Л. А. Л. П. Ж. П. П. РКП Л. Ж.

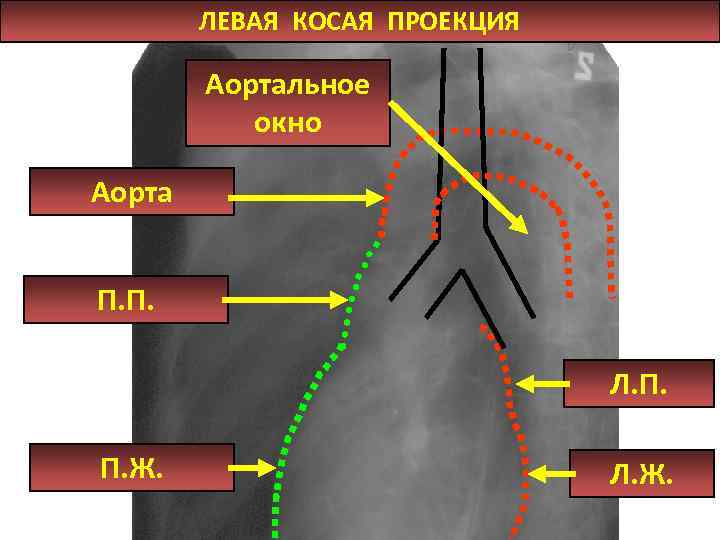

ЛЕВАЯ КОСАЯ ПРОЕКЦИЯ Аортальное окно Аорта П. П. Л. П. П. Ж. Л. Ж.

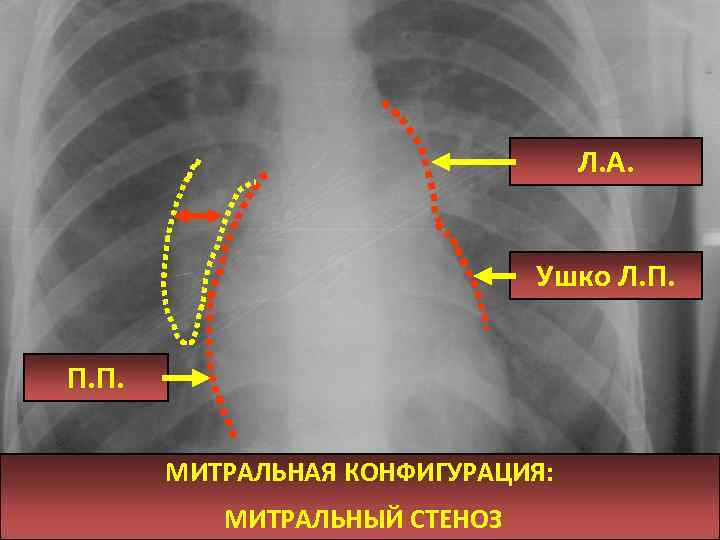

Л. А. Ушко Л. П. П. П. МИТРАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ: МИТРАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ

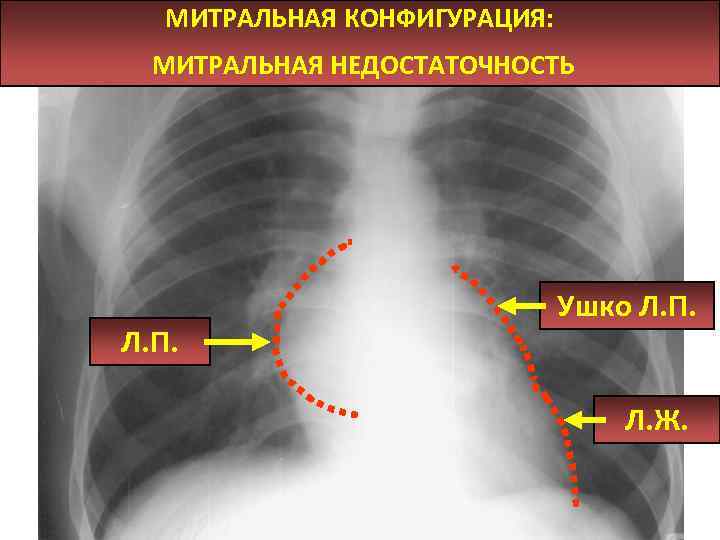

МИТРАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ: МИТРАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ Л. П. Ушко Л. П. Л. Ж.

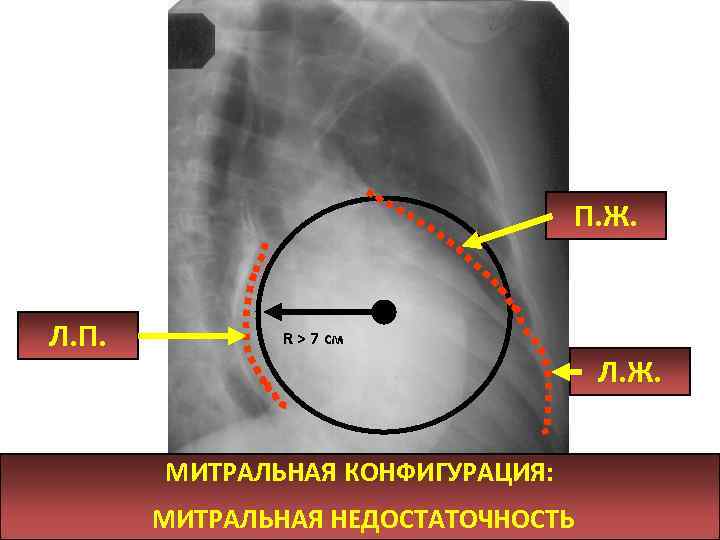

П. Ж. Л. П. R > 7 см Л. Ж. МИТРАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ: МИТРАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

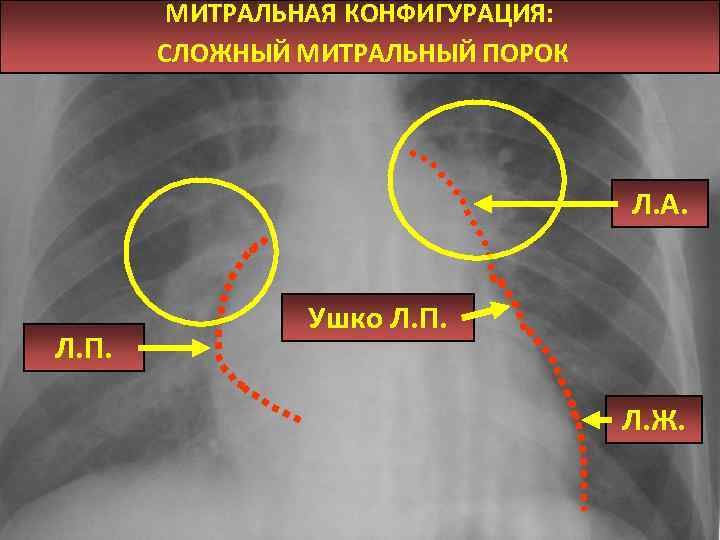

МИТРАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ: СЛОЖНЫЙ МИТРАЛЬНЫЙ ПОРОК Л. А. Л. П. Ушко Л. П. Л. Ж.

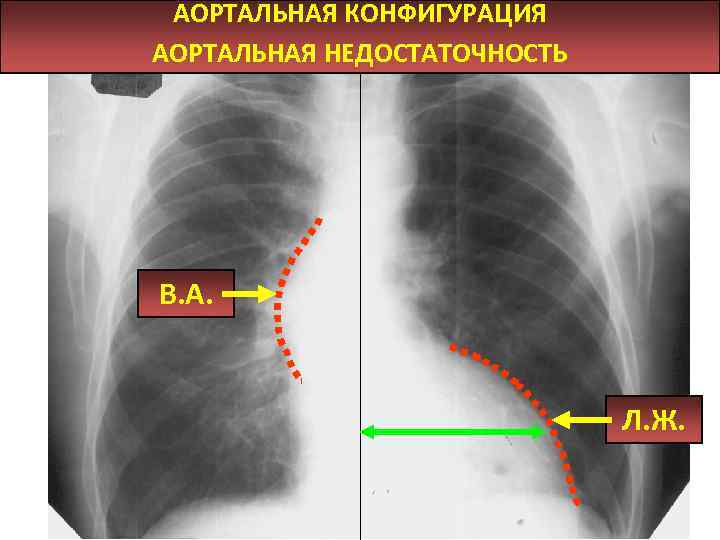

АОРТАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ АОРТАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ В. А. Л. Ж.