Магистральные экстраорганные внутриорганные сосуды

Оглавление темы “Закономерности распределения артерий.”:

1. Экстраорганные артерии. Закономерности, отражающие строение целостного организма.

2. Закономерности хода артерий от материнского ствола к органу.

3. Некоторые закономерности разветвления внутриорганных артерий. Внутрикостные артерии. Артерии связок. Артерии головного мозга.

4. Коллатеральное кровообращение. Анастомоз. Коллатераль.

Закономерности распределения артерий. Экстраорганные артерии. Закономерности, отражающие строение целостного организма.

Закономерности распределения артерий

Артериальная система отражает в своем строении общие законы строения и развития организма и его отдельных систем (П. Ф. Лесгафт). Снабжая кровью различные органы, она соответствует строению, функции и развитию этих органов. Поэтому распределение артерий в теле человека подчиняется определенным закономерностям, которые можно разбить на следующие группы.

Экстраорганные артерии

Закономерности, отражающие строение целостного организма.

1. Соответственно группировке «…всего тела вокруг нервной системы» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. изд. 2-е, т. 20, с. 623) артерии располагаются по ходу нервной трубки и нервов. Так, параллельно спинному мозгу идет главный артериальный ствол — аорта и аа. spinales anterior et posterior. Каждому сегменту спинного мозга соответствуют сегментарные rr. spinales соответствующих артерий. Кроме того, артерии первоначально закладываются в связи с главными нервами: например, на верхней конечности в связи с n. medianus, на нижней — с n. ischiadicus. Поэтому в дальнейшем они идут вместе с нервами, образуя сосудисто-нервные пучки, в состав которых входят также вены и лимфатические сосуды. Между нервами и сосудами существует взаимосвязь («нервно-сосудистые связи»), которая способствует осуществлению единой нейрогуморальной регуляции.

2. Соответственно делению организма на органы растительной и животной жизни артерии делятся на париетальные — к стенкам полостей тела и висцеральные — к содержимому их, т. е. к внутренностям. Пример: париетальные и висцеральные ветви нисходящей части аорты.

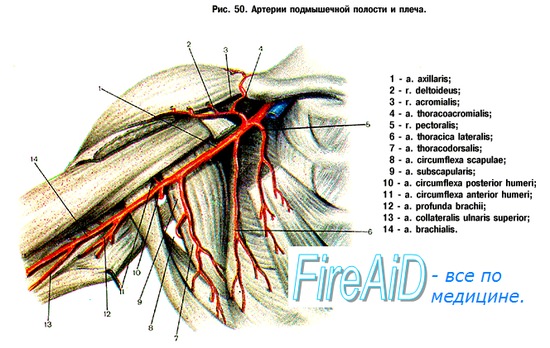

3. Каждая конечность получает один главный ствол: для верхней конечности — a. subclavia, для нижней — a. ilica externa.

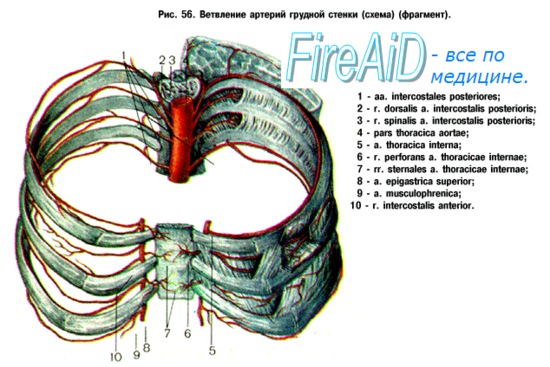

4. Артерии туловища сохраняют сегментарное строение: аа. intercostales posteriores, lumbales, rr. spinales и др..

5. Большая часть артерий располагается по принципу двусторонней симметрии: парные артерии сомы и внутренностей. Отступление от этого принципа связано с развитием артерий внутри первичных брыжеек.

6. Артерии идут вместе с другими частями сосудистой системы — с венами и лимфатическими сосудами, образуя общий сосудистый комплекс. В состав этого комплекса должны быть включены тонкие и длинные добавочные артерии и вены, идущие параллельно основным и составляющие так называемое параарте-риальное и паравенозное русло сосудов, (Б. А. Долго-Сабуров).

7. Артерии идут соответственно скелету, составляющему основу организма. Так, вдоль позвоночного столба идет аорта, вдоль ребер — межреберные артерии. В проксимальных отделах конечностей, имеющих одну кость (плечо, бедро), находится по одному главному сосуду (плечевая, бедренная артерии); в средних отделах, имеющих две кости (предплечье, голень), идут по две главные артерии (лучевая и локтевая, большая и малая берцовые) ; наконец, в дистальных отделах — кисти и стопе, имеющих лучевое строение, артерии идут соответственно каждому пальцевому лучу.

– Также рекомендуем “Закономерности хода артерий от материнского ствола к органу.”

Источник

Брюшина состоит из собственной фиброзной пластинки, покрытой однослойным плоским эпителием — мезотелием. Общая поверхность всей брюшины взрослого составляет 1,71 м 2. Париетальная брюшина выстилает стенки малого таза изнутри, образуя тазовый этаж брюшной полости. Кроме этого этажа в тазе различают ещё два – подбрюшинный и подкожный. Без видимой границы париетальная брюшина переходит в висцеральную, покрывающую органы в виде трех анатомических вариантов интраперитонеального (со всех сторон), мезоперитонеального (с трех сторон), экстра-, ретроперитонеального (с одной стороны).

Это помогает определиться в топографии органа. При интраперитонеальном покрове он находится полностью в брюшной полости и нередко имеет брыжейку, при экстра -, ретроперитонеальном положении располагается в забрюшинном пространстве. При мезоперитонеальном покрытии большая часть органа лежит в брюшной полости.

Между пупком и лобковым симфизом париетальная брюшина образует парные (правые и левые) складки – медиальную и латеральную пупочные (умбиликальные) и непарную — пупочную срединную. Под медиальными складками располагаются пупочные артерии, под латеральными — нижние надчревные, под срединной – заросший эмбриональный мочевой проток.

По бокам от срединной пупочной складки образуются правая и левая надпузырные ямки. Между медиальными и латеральными пупочными складками находятся правая и левая медиальные паховые ямки. Кнаружи от латеральных складок располагаются правая и левая латеральные паховые ямки, которые соответствуют глубокому кольцу пахового канала с семенным канатиком у мужчин и круглой маточной связкой у женщин. Через эти ямки проходят косые паховые грыжи. Прямые и скользящие грыжи проходят через медиальные и надпузырные ямки.

Взаимоотношения брюшины и мочевого пузыря определяются его наполнением. Брюшина соединяется с ним рыхло, и наполненный пузырь лежит мезоперитонеально, пустой — ретроперитонеально. Она покрывает полный мочевой пузырь сверху, с боков и сзади и его безбрюшинная передняя стенка прилежит к прямым мышцам и поперечной фасции живота. Этот анатомический факт используется для внебрюшинного доступа к пузырю.

Сигмовидная кишка, как у мужчин так и у женщин располагается интраперитонеально в левой подвздошной яме. Брюшина образует для неё брыжейку, а между изгибами кишки — межсигмовидные карманы. Надампулярная часть прямой кишки одета брюшиной со всех сторон, верхняя половина ампулы с трех сторон, остальные отделы лежат забрюшинно.

У мужчин брюшина переходит на прямую кишку, образуя пузырно-прямокишечное углубление. Оно с боков ограничено прямокишечно-пузырными брюшинными складками. Семенные пузырьки и семявыносящие протоки большей частью лежат забрюшинно.

У женщин брюшина с мочевого пузыря переходит на матку, образуя мелкое пузырно-маточное углубление. Матка покрыта брюшиной со всех сторон, исключая влагалищную часть шейки. На влагалище брюшина переходит по задней стенке и одевает только ее верхнюю треть. Между маткой, влагалищем и прямой кишкой образуется более емкое маточно-прямокишечное углубление. Справа и слева от органов оно ограничено прямокишечно-маточными брюшинными складками. Тазовый брюшинный этаж у женщин сообщается с внешней средой через просветы маточных труб, матки, влагалища и его преддверия.

Клинико-анатомическое значение прямокишечно-маточной и прямокишечно-пузырной выемок проявляется при ряде болезней и травм тем, что в них скапливается патологическая жидкость. Об этом можно узнать при помощи пальцевого или инструментального обследования через прямую кишку и влагалище.

1

Общая анатомия кровеносных сосудов, закономерности их расположения и ветвления. Магистральные, экстраорганные и внутриорганные сосуды. Характеристика микроциркуляторного русла.

(IV) Общее строение кровеносных сосудов

Кровеносные сосуды подразделяются на:

-

артерии, несущие кровь от сердца в органы и ткани; -

вены, по которым кровь от тканей и органов движется к сердцу; -

микроскопические сосуды — самое многочисленное звено, расположенное между артериями и венами внутри органов и тканей и необходимое для обменных процессов.

Благодаря сердцу и кровеносным сосудам образуется большой и малый круг кровообращения, сосуды которых проникают всюду, за исключением эпителия кожи и слизистых, хрящей, ногтей, волос, роговицы и хрусталика глазного яблока, где питание осуществляется диффузно. Большой круг начинается восходящей аортой из левого желудочка, далее аорта разветвляется на многочисленные артерии, переходящие в органах и тканях в микроскопические сосуды, из которых формируются вены, последовательно они сливаются в верхнюю и нижнюю полую, впадающие в правое предсердие, где и заканчивается большой круг. Малый (легочный) круг начинается легочным стволом из правого желудочка, ствол распадается на правую и левую легочные артерии, которые после многократных разделений внутри легких на уровне ацинуса переходят в микрососуды. Из них формируются в конечном итоге четыре легочных вены (по две на каждое легкое), впадающие в левое предсердие. Парадокс кровообращения в малом круге состоит в том, что по артериям течет кровь, насыщенная углекислым газом (темная), а по венам — богатая кислородом (алая).

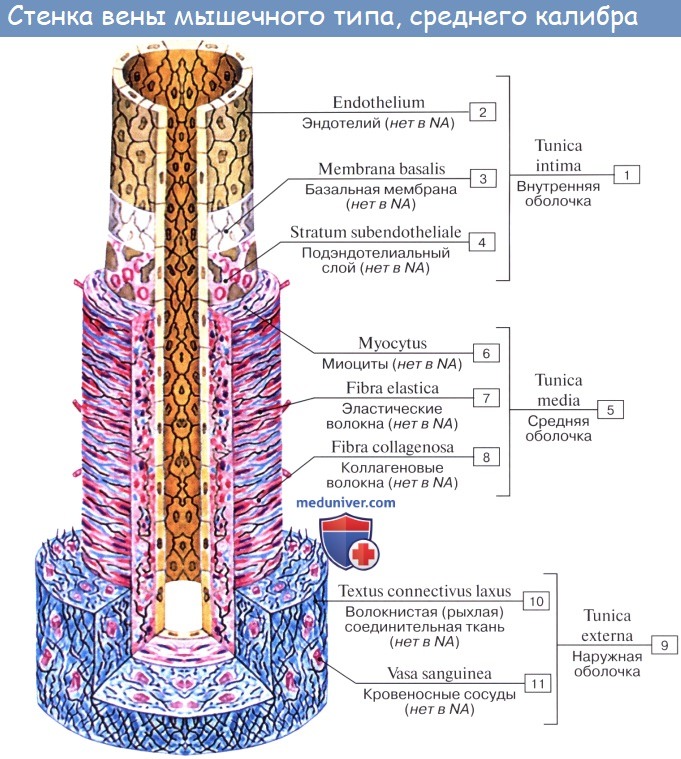

Артерии и вены имеют состав стенки:

-

наружная оболочка из рыхлой соединительной ткани, насыщенная нервами и мелкими сосудами (vasa vasorum) для питания стенки; -

средняя оболочка из эластических, коллагеновых и гладкомышечных волокон кругового и спирального направления: -

внутренняя оболочка из эндотелия с базальной мембраной, подэндотелиального слоя с внутренней эластической мембраной, фибробластами, волокнами и отдельными гладкими миоцитами.

Артерии в зависимости от распределения в средней оболочке эластических и мышечных волокон подразделяются на артерии эластического типа (аорта, легочной ствол), мышечно-эластического (сонные, подключичные, бедренные) и мышечного (мелкие и частично среднего калибра). В венах средняя оболочка обеднена мышечными волокнами и многие из них имеют продольное направление. Внутренняя оболочка вен образует многочисленные полулунные клапаны, препятствующие обратному току крови, особенно в венах конечностей. Полые, легочные, воротная, почечные и вены головы, шеи, внутренних органов клапанов не имеют, но в них либо увеличивается количество мышечных волокон в средней оболочке , либо по периметру вены находится рыхлая клетчатка, удерживающая просвет вены постоянно открытым. На движение крови по полым венам и их притокам сильно влияет присасывающее действие грудной клетки из-за отрицательного давления в плевральных полостях и правом предсердии, дыхательных движений диафрагмы и вспомогательных мышц. Для некоторых вен характерны расширения, именуемые луковицами (верхняя и нижняя луковицы внутренней яремной вены). В твердой оболочке головного мозга находятся венозные пазухи (синусы), возникшие за счет расщепления листков этой фиброзной оболочки. Изнутри синусы выстланы эндотелием.

Закономерности расположения сосудов

-

Артерии и сопровождающие их вены направляются к органам по кратчайшему пути; подходят с медиальной стороны, расположенной ближе к источнику кровоснабжения – аорте. -

Магистральные артерии и глубокие вены конечностей проходят с медиальной стороны от длинных трубчатых костей, артерии и вены окружают крупные суставы коллатеральными сетями. -

Нисходящая аорта и нижняя полая вена идут вдоль позвоночного столба, опираясь на него и получая защиту. -

Количество и топография органных артерий зависят не только от массы органа и строения, но и его закладки и функциональной значимости. -

Магистральные артерии среднего калибра сопровождаются 1-3 глубокими венами. -

Крупные артерии, вены вместе с рядом расположенными нервами формируют сосудисто-нервные пучки, окруженные фасциальным влагалищем и клетчаткой (Н. И. Пирогов).

Закономерности ветвления сосудов

-

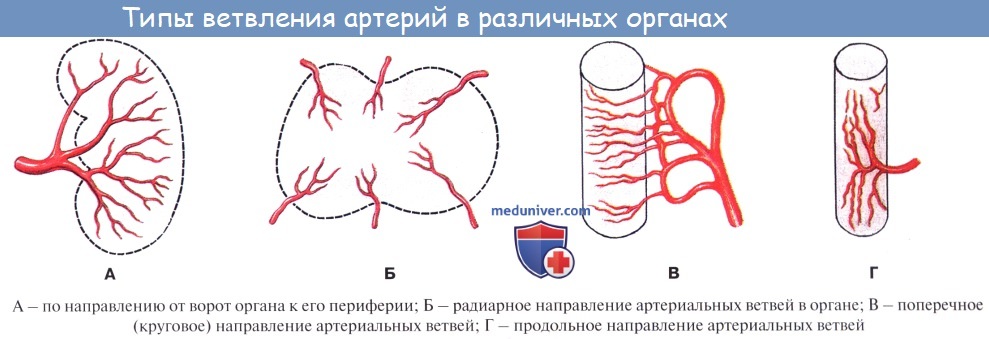

Магистральный тип, — когда от основного ствола последовательно отходят боковые ветви. -

Рассыпной тип, — когда основной ствол сразу разделяется на несколько мелких артерий, ветвление которых напоминает крону дерева. -

Органная специфичность ветвления в паренхиматозных органах (легких, печени, почках) состоит в распределении сосудистых ветвей по долям, зонам, секторам, сегментам, субсегментам, долькам и структурно-функциональным единицам. -

Органоспецифичность кольцеобразного или продольного ветвления с распределением по оболочкам характерна для полых органов, имеющих форму трубки. -

В железы сосуды вступают по периметру органа, а внутри распределяются в соответствии с долевым и дольковым строением. -

Анастомозирование (соединение) артериальных и венозных ветвей и веточек происходит с образованием сетей (сплетений), в которых возникают межсистемные и внутрисистемные связи между сосудами, принадлежащим разным системам или в пределах одной системы. -

В ряде органов и частей тела имеет место сочетание межсистемных и внутрисистемных сосудистых анастомозов. -

Образование анастомозов в виде замкнутых кругов (артериальный круг головного мозга, ладонные и подошвенные дуги и др.) более характерно для конечных частей тела.

Магистральными называют сосуды, которые отдельным стволом проходят через область или несколько областей, отдавая к органам висцеральные, а к стенкам туловища париетальные ветви. В качестве примеров можно привести общие сонные, подвздошные, бедренные, подключичные и другие артерии. Экстраорганные артерии и вены располагаются перед органами, а интраорганные в воротах и внутри органов, как то — общая и собственная печеночная артерия, брыжеечные артерии, их кишечные ветви и прямые кишечные артерии.

В зависимости от расположения вены могут быть поверхностными (в подкожной клетчатке) и глубокими (мышечные, органные), которые попарно или одиночно сопровождают артерии. Глубокие и поверхностные вены связываются анастомозами в виде прободающих вен. В ряде тазовых органов (мочевой пузырь, прямая кишка, матка и влагалище, семявыносящий проток) образуются венозные сплетения, что связано с вертикальным положением человека. Твердая мозговая оболочка путем расщепления своих листков образует специфические венозные сосуды – синусы (пазухи).

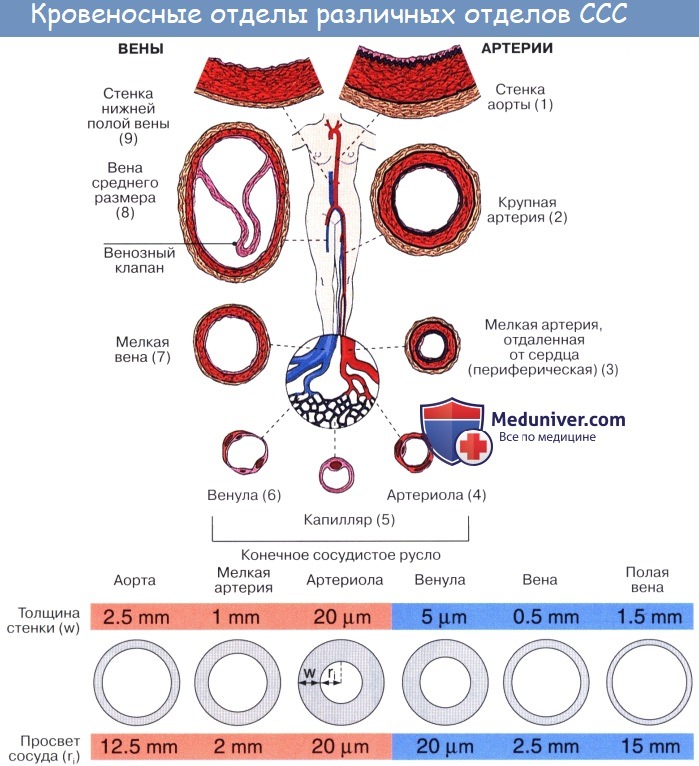

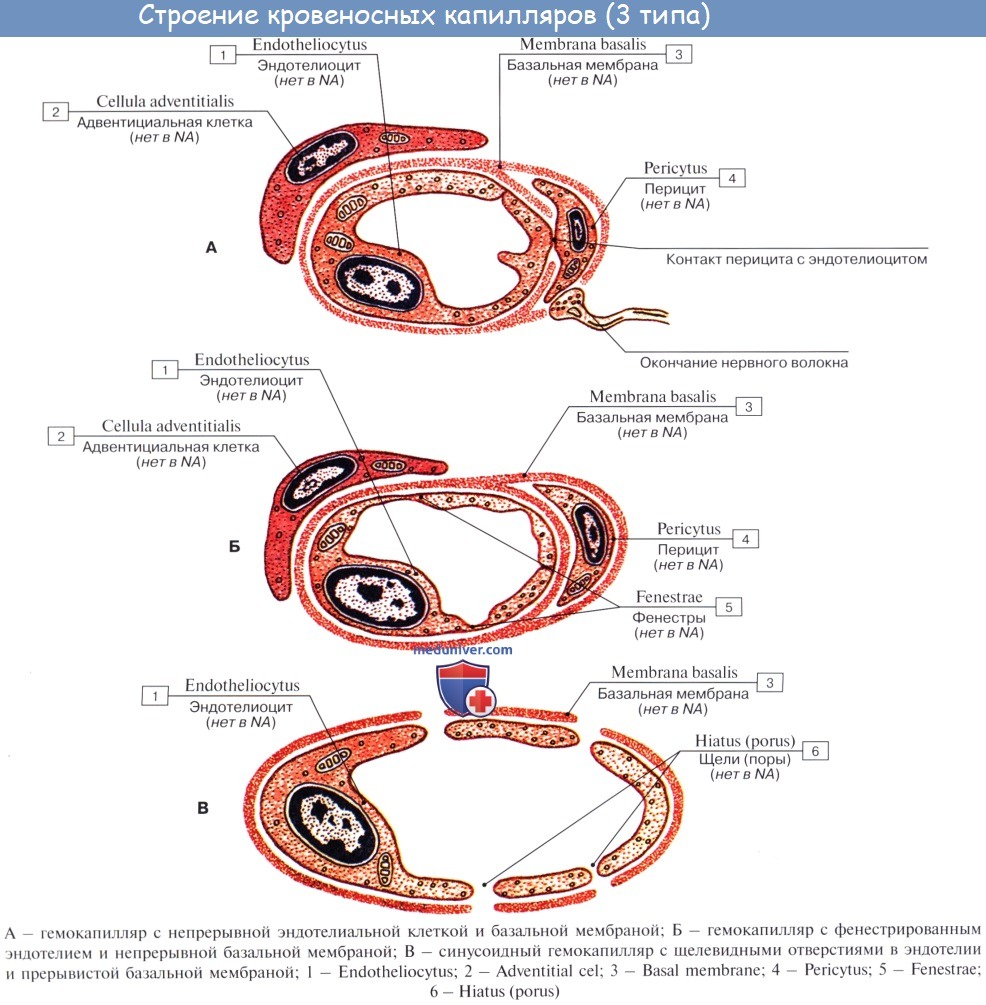

Кровеносные микроскопические сосуды включают пять структурных составляющих, последовательно переходящих одни в другие: артериолы, прекапилляры (артериальные капилляры), простые волосковые сосуды (капилляры), посткапилляры (венозные капилляры) и венулы. В капиллярном звене различается магистральный и сетевой типы строения, а венулы подразделяются на собирательные и мышечные. В стенке артериол и венул присутствуют по три оболочки, каждая из которых состоит из клеток, волокон и мембран. Стенка капилляров включает один клеточный и два волоконно-мембранных слоя.

Микроскопические сосуды могут быть и органоспецифичными, например, чудесная артериальная сеть в почке (приносящая артериола, прекапилляры клубочка, выносящая артериола) и чудесная венозная сеть в печени (портальная венула, синусный капилляр, центральная венула). В эндокринных, иммунных органах широко распространены синусные капилляры с широким просветом до 40 и более мкм, крупными эндотелиальными клетками в стенке и щелями между ними.

Микроскопические сосуды образуют сплетения, сети в оболочках органов, в стенках выводящих протоков, вокруг и внутри структурно-функциональных образований органа. Однако возможно присутствие среди них шунтирующих соединений – прямых артериоло-венулярных анастомозов. Работоспособное состояние микрососудов обеспечивается вегетативными нервами, стенкой самого сосуда, клетками и плазмой крови, особенно тромбоцитами и плазменными биохимическими соединениями, выполняющими ангиотрофическую, стимулирующую, ангиоспазменную и свертывающую функции.

В микроциркуляторное русло входят следующие структурные компоненты:

-

кровеносные микрососуды с артериальным звеном – артериолами и прекапиллярами; волосковым, капиллярным звеном – мышечными, кожными и синусными капиллярами и венозным звеном – посткапиллярами и венулами, шунтирующей частью – артериоло-венулярными анастомозами; -

лимфатические микрососуды – лимфокапилляры и постлимфокапиляры или преколлекторы; -

промежутки, щели и каналы интерстициального пространства, ограниченные волокнами и аморфным веществом соединительной ткани.

Закономерности кровотока соответствуют основным положениям гидродинамики.

-

В замкнутой трубчатой системе сохраняется постоянство обменного расхода жидкости. -

При суммарном изменении диаметра трубок изменяется и скорость движения жидкости. -

Энергия определенного объема текущей жидкости складывается из гидростатического столба, его тяжести, статического давления на стенку трубки и динамического давления насосного выброса.

Кровь движется благодаря разности гидростатического и гидродинамического, онкотического давления между полостями сердца и сосудов, между микрососудами и тканями. Сокращение миокарда и мышечных оболочек сосудов, скелетных мышц, движения органов поддерживают и перераспределяют кровяное давление. В просвете сосудов и сердца формируется осевой и пристеночный кровоток, показатели которого изменяются в зависимости от калибра сосуда и объема сердечных камер, структурно-функционального состояния их стенок, а также скорости движения плазмы и форменных элементов крови.

Источник

Оглавление темы “Общая ангиология.”:

1. Общая ангиология. Сосудистая система.

2. Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены.

3. Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.

4. Малый круг кровообращения.

5. Большой (телесный) круг кровообращения. Регионарное кровообращение.

Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены

Кровеносная система состоит из центрального органа — сердца — и находящихся в соединении с ним замкнутых трубок различного калибра, называемых кровеносными сосудами (лат. vas, греч. angeion — сосуд; отсюда — ангиология). Сердце своими ритмическими сокращениями приводит в движение всю массу крови, содержащуюся в сосудах.

Артерии. Кровеносные сосуды, идущие от сердца к органам и несущие к ним кровь, называются артериями (аег — воздух, tereo — содержу; на трупах артерии пусты, отчего в старину считали их воздухоносными трубками).

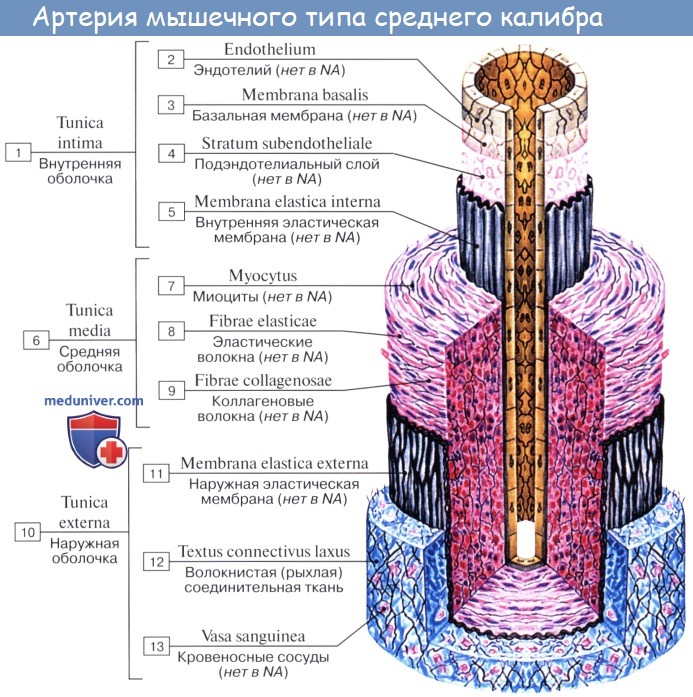

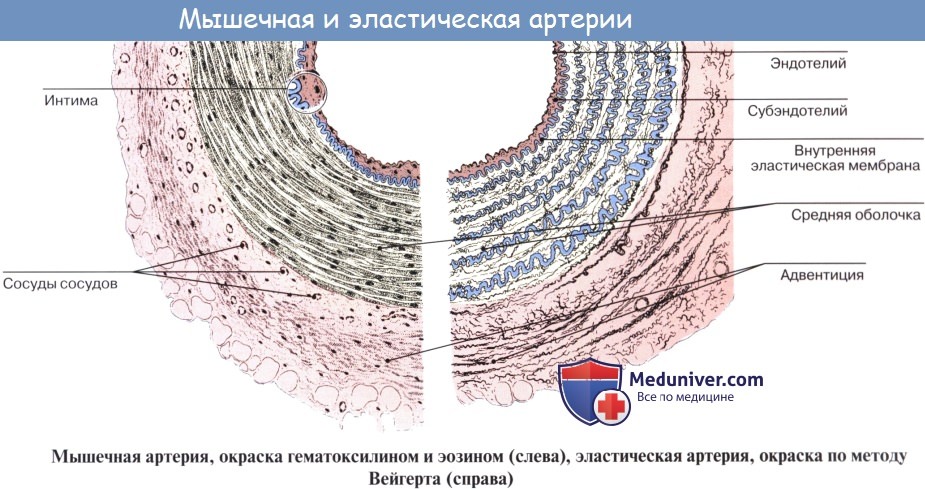

Стенка артерий состоит из трех оболочек. Внутренняя оболочка, tunica intima. выстлана со стороны просвета сосуда эндотелием, под которым лежат субэндотелий и внутренняя эластическая мембрана; средняя, tunica media, построена из волокон неисчерченной мышечной ткани, миоцитов, чередующихся с эластическими волокнами; наружная оболочка, tunica externa, содержит соединительнотканые волокна. Эластические элементы артериальной стенки образуют единый эластический каркас, работающий как пружина и обусловливающий эластичность артерий.

По мере удаления от сердца артерии делятся на ветви и становятся все мельче и мельче. Ближайшие к сердцу артерии (аорта и ее крупные ветви) выполняют главным образом функцию проведения крови. В них на первый план выступает противодействие растяжению массой крови, которая выбрасывается сердечным толчком. Поэтому в стенке их относительно больше развиты структуры механического характера, т. е. эластические волокна и мембраны. Такие артерии называются артериями эластического типа. В средних и мелких артериях, в которых инерция сердечного толчка ослабевает и требуется собственное сокращение сосудистой стенки для дальнейшего продвижения крови, преобладает сократительная функция.

Она обеспечивается относительно большим развитием в сосудистой стенке мышечной ткани. Такие артерии называются артериями мышечного типа. Отдельные артерии снабжают кровью целые органы или их части.

По отношению к органу различают артерии, идущие вне органа, до вступления в него — экстраорганные артерии, и их продолжения, разветвляющиеся внутри него — внутриорганные, или ингпраорганные, артерии. Боковые ветви одного и того же ствола или ветви различных стволов могут соединяться друг с другом. Такое соединение сосудов до распадения их на капилляры носит название анастомоза, или соустья (stoma — устье). Артерии, образующие анастомозы, называются анастомозирующими (их большинство).

Артерии, не имеющие анастомозов с соседними стволами до перехода их в капилляры (см. ниже), называются конечными артериями (например, в селезенке). Конечные, или концевые, артерии легче закупориваются кровяной пробкой (тромбом) и предрасполагают к образованию инфаркта (местное омертвение органа).

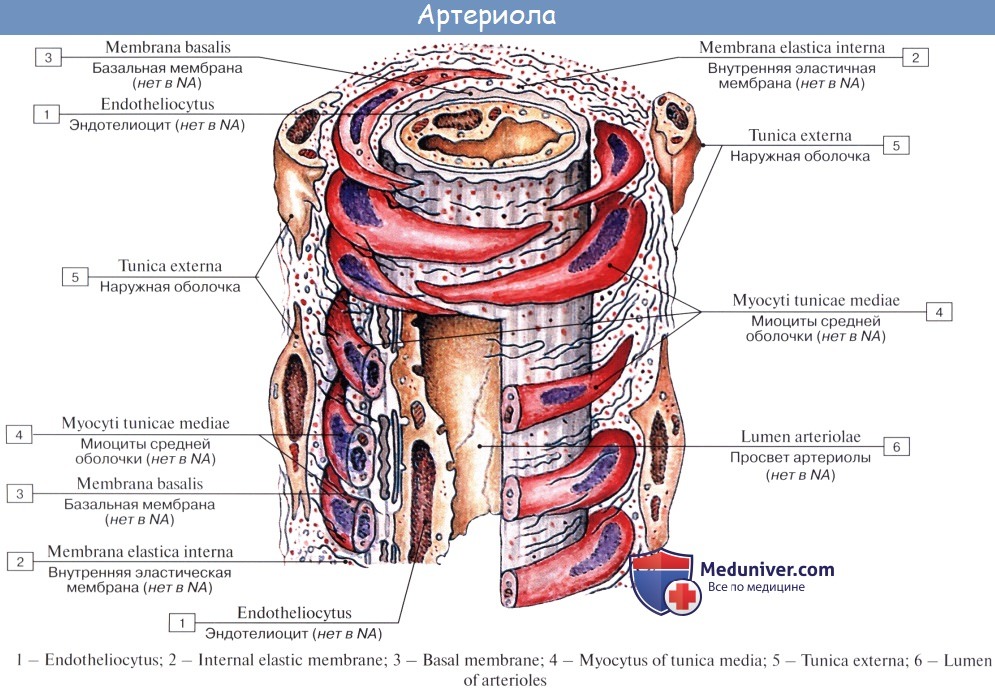

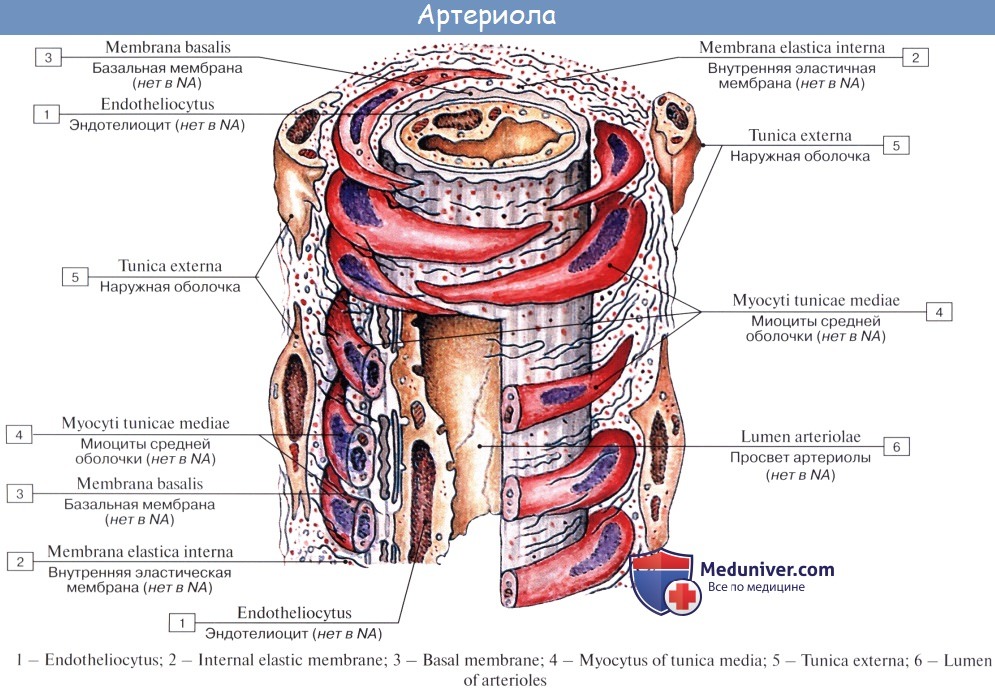

Последние разветвления артерий становятся тонкими и мелкими и потому выделяются под названием артериол.

Артериола отличается от артерии тем, что стенка ее имеет лишь один слой мышечных клеток, благодаря которому она осуществляет регулирующую функцию. Артериола продолжается непосредственно в прекапилляр, в котором мышечные клетки разрозненны и не составляют сплошного слоя. Прекапилляр отличается от артериолы еще и тем, что он не сопровождается венулой.

От прекапилляра отходят многочисленные капилляры.

Капилляры представляют собой тончайшие сосуды, выполняющие обменную функцию. В связи с этим стенка их состоит из одного слоя плоских эндотелиальных клеток, проницаемого для растворенных в жидкости веществ и газов. Широко анастомозируя между собой, капилляры образуют сети (капиллярные сети), переходящие в посткапилляры, построенные аналогично прекапилляру. Посткапилляр продолжается в венулу, сопровождающую арте-риолу. Венулы образуют тонкие начальные отрезки венозного русла, составляющие корни вен и переходящие в вены.

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

Вены (лат. vena, греч. phlebs; отсюда флебит — воспаление вен) несут кровь в противоположном по отношению к артериям направлении, от органов к сердцу. Стенки их устроены по тому же плану, что и стенки артерий, но они значительно тоньше и в них меньше эластической и мышечной ткани, благодаря чему пустые вены спадаются, просвет же артерий на поперечном разрезе зияет; вены, сливаясь друг с другом, образуют крупные венозные стволы — вены, впадающие в сердце.

Вены широко анастомозируют между собой, образуя венозные сплетения.

Движение крови по венам осуществляется благодаря деятельности и присасывающему действию сердца и грудной полости, в которой во время вдоха создается отрицательное давление в силу разности давления в полостях, а также благодаря сокращению скелетной и висцеральной мускулатуры органов и другим факторам.

Имеет значение и сокращение мышечной оболочки вен, которая в венах нижней половины тела, где условия для венозного оттока сложнее, развитасильнее, чем в венах верхней части тела. Обратному току венозной крови препятствуют особые приспособления вен — клапаны, составляющие особенности венозной стенки. Венозные клапаны состоят из складки эндотелия, содержащей слой соединительной ткани. Они обращены свободным краем в сторону сердца и поэтому не препятствуют току крови в этом направлении, но удерживают ее от возвращения обратно.

Артерии и вены обычно идут вместе, причем мелкие и средние артерии сопровождаются двумя венами, а крупные — одной. Из этого правила, кроме некоторых глубоких вен, составляют исключение главным образом поверхностные вены, идущие в подкожной клетчатке и почти никогда не сопровождающие артерий. Стенки кровеносных сосудов имеют собственные обслуживающие их тонкие артерии и вены, vasa vasorum. Они отходят или от того же ствола, стенку которого снабжают кровью, или от соседнего и проходят в соединительнотканном слое, окружающем кровеносные сосуды и более или менее тесно связанном с их наружной оболочкой; этот слой носит название сосудистого влагалища, vagina vasorum.

В стенке артерий и вен заложены многочисленные нервные окончания (рецепторы и эффекторы), связанные с центральной нервной системой, благодаря чему по механизму рефлексов осуществляется нервная регуляция кровообращения. Кровеносные сосуды представляют обширные рефлексогенные зоны, играющие большую роль в нейро-гуморальной регуляции обмена веществ.

Соответственно функции и строению различных отделов и особенностям иннервации все кровеносные сосуды в последнее время слали делить на 3 группы: 1) присердечные сосуды, начинающие и заканчивающие оба круга кровообращения, — аорта и легочный ствол (т. е. артерии эластического типа), полые и легочные вены; 2) магистральные сосуды, служащие для распределения крови по организму. Это — крупные и средние экстраорганные артерии мышечного типа и экстраорганные вены; 3) органные сосуды, обеспечивающие обменные реакции между кровью и паренхимой органов. Это — внутриорганные артерии и вены, а также звенья микроциркуляторного русла.

– Также рекомендуем “Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.”

Источник