Магистральные сосуды у плода

Транспозиция сердечных сосудов является одним из самых тяжелых пороков развития сердца. При этом транспозиция магистральных сосудов (ТМС) имеет еще и высокий процент распространенности: около 15% среди общего числа нарушений. Данное заболевание имеет лишь один способ лечения – и это операция.

Медицина пока не установила точных причин данной патологии. Возможно, ее провоцируют неблагоприятная экологическая ситуация, болезни или вредные привычки матери.

Работа сердца

Сердце человека включает в свое строение две половины, которые отделены друг от друга сплошной перегородкой. В каждой из них есть по одному желудочку и предсердию, а также отверстие между ними, перегораживаемое клапаном.

Сердце – это орган, работающий по циклическому типу, каждый его цикл состоит из трех ступеней: систола предсердий, систола желудочков и ,последняя, – диастола. На первой ступени кровь переливается внутрь предсердий, затем, на второй стадии, увеличивается внутрикамерное давление, и она переходит в аорту и легочную артерию, в которых давление гораздо меньше. Последняя фаза – это сердечная пауза, она длится 0,1 секунды.

В организме человека функционируют два круга кровообращения: малый и большой. За каждый отвечает одна из половин сердца.

Чтобы кровь могла обогатиться кислородом, ей нужно сначала переместиться из правого желудочка и попасть в легочную артерию, по которой она дойдет до легких. Насыщенная кислородом, она попадает в левое предсердие, из него – в левый желудочек, отправляющий ее в аорту, ведущую к органам и тканям организма.

Но транспозиция магистральных сосудов нарушает нормальную связь кругов кровообращения, смешение которых происходит только внутри сердца.

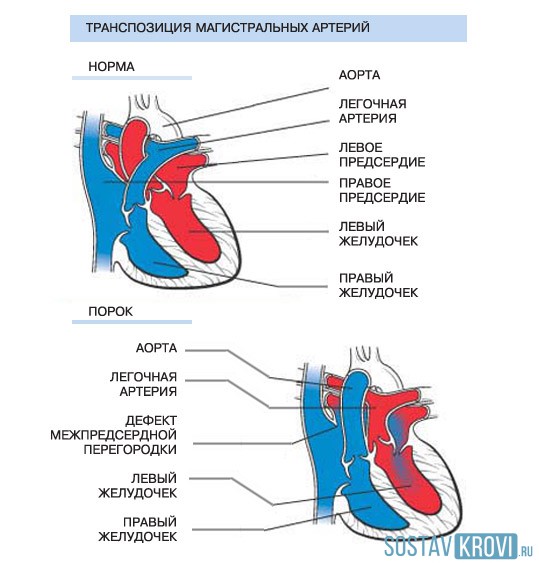

Сердце в норме и при транспозиции магистральной артерии

Сердце в норме и при транспозиции магистральной артерии

У плода

Основная черта транспозиции – это смена обычного расположения сердечных сосудов. Из-за этого меняется и сердечное функционирование. Поступая от легких, обогащенная кислородом кровь вновь оказывается в правом предсердии. Переливаясь из левого желудочка в аорту, она разносится по всем частям организма, однако затем возвращается по венам в левое предсердие. То есть, говоря проще, легочное кровообращение происходит отдельно от кровообращения всего тела.

Данное обстоятельство ставит жизнь больного под угрозу смерти.

Но транспозиция магистральных сосудов у плода не представляет для него угрозы, пока он находится в чреве матери. Дело в том, что его сосуды, обслуживающие легкие пока не работают. Через пуповину он получает полную кислорода кровь от матери. Продвижение крови большого круга становится возможным благодаря артериальному протоку. Однако после рождения состояние здоровья малыша приобретает критический характер.

Срок жизни при наличии транспозиции магистральных сосудов у ребенка определяется наличием и размером просвета между желудочками или предсердиями. Нормальная жизнедеятельность в таком состоянии невозможна. Сердце попытается возместить недостаточное качество крови ее количеством, что очень сильно нагружает его. Из-за этого в скором времени развивается сердечная недостаточность.

У новорожденных

Первоначально качество здоровья ребенка может даже расцениваться как положительное. Однако транспозиция магистральных сосудов у новорожденных детей вызывает посинение наружных тканей – акроцианоз кожи. В последующие дни постепенно будут появляться все новые симптомы транспозиции: одышка, отеки внутренних органов. При рентгенографии обнаружится отхождение аорты.

Виды

Среди разновидностей этой болезни различают три вида. Самый тяжелый из них – простая ТМС, когда симптомы транспозиции не возмещаются дополнительными пороками сердца.

При ТМС простого типа присутствует полная перемена расположения главных сердечных сосудов, абсолютная изоляция кругов кровообращения. Ребенок рождается на нормальном сроке беременности в удовлетворительном состоянии. Артериальный проток закрывается, так как отпадает надобность в нем.

Чтобы поддерживать проток в открытом состоянии, врач прописывает больному определенные препараты. Поддержание такого открытости протока является единственным способом, при котором возможно смешение венозной и артериальной крови. В дальнейшем необходимо будет провести операцию, только таким путем возможна дальнейшая жизнь ребенка.

Второй вид – транспозиционных магистральных сосудов с нарушениями строения межжелудочковой и предсердечной перегородки, в которой наблюдается аномальное отверстие. Это обеспечивает частичную связь двух кругов кровообращения. Но никакой хорошей перспективы это не дает.

Пожалуй, есть единственное преимущество данной разновидности – транспозиция магистральных сосудов у детей на первых сроках не провоцирует тяжелых осложнений. Появляется время на то, чтобы спланировать операцию, тщательно выявив особенности патологии.

Аномальный просвет в перегораживающей стенке может иметь разный размер, от которого во многом зависит состояние ребенка. При малом отверстии симптомы порока сердца менее выражены, но его все же легко выявить. При большем диаметре отверстия наблюдается почти полный обмен крови, из-за чего можно оценить состояние больного как положительное. Однако внутри сердца давление в одном желудочке становится таким же, как и в другом, что приводит к развитию легочной гипертензии.

Если вовремя не провести операцию на сердце, сосуды малого круга у ребенка разрушаться до такого критического состояния, в котором она уже ничем не сможет помочь. При корригированной транспозиции магистральных сосудов вызывается смена положения сердечных желудочков, вместо сосудов. Процесс кровообращения в таком случае происходит так: не содержащая кислорода венозная кровь проникает в желудочек левой половины, присоединяющий к себе легочную артерию. Обогатившись в легких, она оказывается в правом желудочке, дальнейший путь к частям организма лежит по большому кругу кровообращения, в который она попадает через аорту. Из сложившейся картины видно, что осуществляется почти нормальное функционирование кровеносной системы. Осложнений и критических симптомов в данном случае не возникает.

Но правый сердечный желудочек, не предназначенный для обеспечения большого круга, работает слабее, чем левый. Поэтому у людей с такой разновидностью ТМС наблюдаются некоторые нарушения в развитии.

Диагностика

Выявлена транспозиция магистральных сосудов сердца может быть еще на начальных этапах беременности с применением УЗИ (ультразвуковое исследование). Благодаря особой системе кровообращения ребенка, находящегося в утробе, заболевание не приводит к осложнениям его развития. Но такое не проявляющееся наличие патологии и становится основной причиной не установленной угрозы для жизни до момента рождения.

Проводится диагностика транспозиции магистральных сосудов с применением следующих средств:

- Оценка проводимости миокарда производится на ЭКГ сердца.

- О патологиях сердца и его основных сосудов позволяет узнать эхокардия.

- Определение сердечных размеров и места прохождения артериального ствола, которые сильно отличаются от здоровых, происходит на рентгенографии.

- Катетеризация определяет работоспособность клапанов и показатели давления в разных участках сердечной камеры.

- Метод определения расположения сосудов – ангиография.

- КТ (компьютерная томография), ПЭТ выявляют дополнительные патологии, для грамотного планирования хирургического вмешательства.

Процедура ЭКГ у новорожденных

Процедура ЭКГ у новорожденных

Если у плода была выявлена ТМС, разумным решением во многих случаях станет прерывание беременности. Операции по лечению транспозиции сосудов проводят лишь в немногих специализированных клиниках, а других альтернатив устранения заболевания нет.

Если женщина все же решится на дальнейшее вынашивание плода, следует заранее определить ее в больницу, способную осуществить подобную операцию. Обычные роддомы предлагают только приносящую временный эффект стабилизации процедуру Рашкинда.

Лечение

Перед родителями ребенка с ТМС встает вопрос, можно ли вылечить это заболевание другими методами. К сожалению, лечение транспозиции магистральных сосудов возможно только путем операции. Первые несколько дней после рождения считаются лучшим периодом для ее проведения. Пагубное влияние на дыхательную и кровеносную систему при этой патологии происходит очень быстро, именно поэтому промежуток времени между появлением на свет и операцией должен быть как можно меньше.

Существует два вида лечения:

- Применение паллиативного вмешательства позволяет повысить активность малого круга. При этой процедуре между предсердиями специально создается отверстие. Это заставляет правый желудочек начинает работать на два круга кровообращения.

- Корригирующие операции предусматривают перемену неправильно расположенных сосудов местами: легочную артерию сшивают с правым желудочком, а аорту – с левым.

На протяжении всей жизни будет необходимо постоянно наблюдаться у кардиолога. С возрастными изменениями возможны осложнения. Ограничение в физической нагрузке распространятся на все виды транспозиции сосудов, это правило нужно все время неукоснительно соблюдать.

Следует провести тщательные исследования состояния плода, чтобы исключить возможность наличия такого смертельно опасного заболевания. Только своевременная постановка диагноза и операция являются гарантией сохранения жизни ребенка.

Источник

Транспозиция главных сосудов плода. Диагностика транспозиции главных сосудов

Транспозиция магистральных сосудов (ТГС) чаще всего встречается в своей полной форме, которая характеризуется атриовентрикулярной конкордантностью (предсердно-желудочковым соответствием) и вентрикулоартериальной дискордантностью (желудочково-артериальным несоответствием).

В этих случаях аорта отходит от правого желудочка и располагается спереди и справа от легочной артерии, которая соединяется с левым желудочком и лежит кзади и медиально. Данная форма является наиболее распространенной и носит название правосторонней транспозиции (D-ТГС).

Ее частота составляет 2 случая на 10 000 новорожденных. Сопутствующие аномалии имеют место приблизительно в 50% наблюдений и представлены дефектами межжелудочковой перегородки (которые могут располагаться в любом ее отделе), стенозом ствола легочной артерии, несбалансированностью размеров желудочков (при сложной форме транспозиции), а также аномалиями митрального клапана, который может быть «верхом сидящим» на межжелудочковой перегородке или смещенным в сторону противоположного желудочка.

Согласно классификации А.Е. Becker и R.H. Anderson, различают три типа полной транспозиции магистраных сосудов: транспозиция магистральных сосудов с интактной межжелудочковой перегородкой с легочным стенозом или без него; ТГС с дефектами межжелудочковой перегородки и ТГС с дефектом межжелудочковой перегородки и стенозом ствола легочной артерии.

Полная транспозиция является, пожалуй, одним из самых трудных для антенатальной диагностики пороков сердца. В большинстве случаев четырехкамерный срез сердца неизменен, а камеры сердца и главные сосуды создают впечатление нормально расположенных.

Ключом к установлению правильного диагноза в данных случаях будет являться выявление двух крупных сосудов, которые не перекрещиваются друг с другом, а отходят параллельно от основания сердца. Наиболее оптимальное изображение получается, если датчик при внутриутробной эхокардиографии находится в положении, эквивалентном субкостальной косой позиции при исследовании в постнатальном периоде.

Видео ЭхоКГ при врожденной корригированной транспозиции магистральных сосудов у плода

В этой плоскости будет выявляться, что сосуд, который отходит от левого желудочка, направлен кзади и делится на две (правую и левую) легочные артерии. И наоборот, сосуд, соединенный с правым желудочком, направляется вверх на достаточном протяжении и от него отходят брахиоцефальные артерии.

Особые трудности могут возникать во время осмотра при большом дефекте межжелудочковой перегородки, захватывающим область прикрепления задней створки легочного клапана. Такое сочетание аномалий очень трудно дифференцировать с правым желудочком, имеющим двойное отхождение главных сосудов.

Корригированная транспозиция магистральных сосудов характеризуется двойной дискордантностью на атриовентрикулярном и вентрикулоартериальном уровнях. Левое предсердие соединено с правым желудочком, который, в свою очередь, дает начало восходящей аорте. При этом правое предсердие соединено с левым желудочком, от которого отходит ствол легочной артерии.

Из-за аномального прикрепления межпредсердной и межжелудочковой перегородок может возникать нарушение проводящих путей, приводящее к аритмии, а именно, полной атриовентрикулярной блокаде.

Для диагностики наиболее важное значение будет иметь выявление специфических различий в морфологии желудочков (которая оценивается при осмотре таких структур, как модераторный пучок, папиллярные мышцы, места прикреплений створок атриовентрикулярных клапанов).

Соединение предсердия, в которое впадают легочные вены, с желудочком, имеющим модераторный пучок у верхушки, будет являться важным диагностическим критерием, который может быть выявлен при осмотре даже в плоскости четырехкамерного среза сердца. Установление диагноза бывает возможно только при тщательной эхографической оценке всех сообщений камер сердца и магистральных сосудов между собой с использованием тех же проекций, как и при полной форме транспозиции. Наличие атриовентрикулярной блокады будет усиливать подозрение в отношении наличия данной патологии.

Благодаря наличию у плода путей параллельной циркуляции крови полная транспозиция магистральных сосудов во внутриутробном периоде протекает бессимптомно. Об отсутствии гемодинамических нарушений в этот период косвенно свидетельствует нормальная масса тела, отмечающаяся у новорожденных с таким пороком.

После рождения прогноз будет зависеть от объема и степени смешения крови из двух кругов кровообращения, разобщенных при ТГС. При ТГС с интактной межжелудочковой перегородкой порок начинает проявляться вскоре после рождения в виде цианоза и быстрого ухудшения общего состояния. При наличии большого дефекта межжелудочковой перегородки цианоз может быть умеренным.

При этом манифестация клинических проявлений часто бывает отсрочена на 2-4 нед, и обычно имеет вид застойной сердечной недостаточности. Если тяжелый стеноз легочной артерии сопровождается дефектом межжелудочковой перегородки, то симптомы будут аналогичны таковым при тетраде Фалло (Fallot).

Время возникновения и характер клинических проявлений при корригированной транспозиция магистральных сосудов будут зависеть от имеющихся сопутствующих пороков сердца (дефект межжелудочковой перегородки, стеноз ствола легочной артерии, брадикардия и др.).

Учебное видео УЗИ сердца плода в норме

– Также рекомендуем “Двойное отхождение главных сосудов от правого желудочка. Тетрада Фалло”

Оглавление темы “Диагностика пороков сердца и крупных сосудов плода”:

1. Дефекты межпредсердной перегородки плода. Дефекты межжелудочковой перегородки плода

2. Общий атриовентрикулярный канал у плода. Диагностика общего атриовентрикулярного канала

3. Единственный желудочек сердца плода. Стеноз аорты

4. Коарктация аорты плода. Тубулярная гипоплазия аорты

5. Перерыв дуги аорты у плода. Гипоплазия левых отделов сердца

6. Стеноз ствола легочной артерии у плода. Атрезия ствола легочной артерии и мальформации конотрункуса

7. Транспозиция главных сосудов плода. Диагностика транспозиции главных сосудов

8. Двойное отхождение главных сосудов от правого желудочка. Тетрада Фалло

9. Диагностика тетрады Фалло. УЗИ признаки тетрады Фалло у плода

10. Общий артериальный ствол. Диагностика общего артериального ствола

Источник

Транспозиция магистральных сосудов – тяжелая врожденная патология сердца, характеризующаяся нарушением положения главных сосудов: отхождением аорты от правых отделов сердца, а легочной артерии – от левых. Клинические признаки транспозиции магистральных сосудов включают цианоз, одышку, тахикардию, гипотрофию, сердечную недостаточность. Диагностика транспозиции магистральных сосудов основана на данных ФКГ, ЭКГ, рентгенологического исследования органов грудной клетки, катетеризации полостей сердца, вентрикулографии. Методами оперативной коррекции транспозиции магистральных сосудов служат паллиативные вмешательства (баллонная атриосептостомия) и радикальные операции (Мастарда, Сеннинга, Жатене, Растелли, артериального переключения).

Общие сведения

Транспозиция магистральных сосудов – врожденный порок сердца, анатомическую основу которого составляет неправильное расположение аорты и легочной артерии относительно друг друга и их обратное отхождение от желудочков сердца. Среди различных ВПС транспозиция магистральных сосудов составляет 7–15%; в 3 раза чаще встречается у мальчиков. Транспозиция магистральных сосудов входит в число «большой пятерки» – наиболее часто встречающихся врожденных аномалий сердца, наряду с дефектом межжелудочковой перегородки, коарктацией аорты, открытым артериальным протоком, тетрадой Фалло.

В кардиологии транспозиция магистральных сосудов относится к критическим порокам сердца синего типа, не совместимым с жизнью, поэтому требует хирургического вмешательства в первые недели жизни.

Транспозиция магистральных сосудов

Причины транспозиции магистральных сосудов

Аномалии развития магистральных сосудов формируются в первые 2 месяца эмбриогенеза в результате хромосомных аберраций, неблагоприятной наследственности или отрицательных внешних воздействий. Экзогенными факторами могут выступать вирусные инфекции, перенесенные беременной (ОРВИ, краснуха, ветряная оспа, корь, эпидемический паротит, герпес, сифилис), токсикозы, радиоактивное облучение, лекарственные вещества, алкогольная интоксикация, полигиповитаминоз, заболевания матери (сахарный диабет), возрастные изменения в организме женщины старше 35 лет. Транспозиция магистральных сосудов встречается у детей с синдромом Дауна.

Непосредственные механизмы транспозиции магистральных сосудов до конца не изучены. По одной из версий, порок обусловлен неправильным изгибом аортально-пульмональной перегородки в процессе кардиогенеза. Согласно более современным представлениям, транспозиция магистральных сосудов является результатом неправильного роста субаортального и субпульмонального конуса при разветвлении артериального ствола. При закладке сердце в норме резорбция инфундибулярной перегородки приводит к формированию аортального клапана кзади и книзу от клапана легочной артерии, над левым желудочком. При транспоцизии магистральных сосудов процесс резорбции нарушается, что сопровождается расположением клапана аорты над правым желудочком, а клапана легочной артерии – над левым.

Классификация транспозиции магистральных сосудов

В зависимости от количества сопутствующих коммуникаций, выполняющих компенсирующую роль, и состояния малого круга кровообращения различают следующие варианты транспозиции магистральных сосудов:

1. Транспозиция магистральных сосудов, сопровождающаяся гиперволемией или нормальной величиной легочного кровотока:

- с дефектом межпредсердной перегородки или открытым овальным окном (простая транспозиция)

- с ДМЖП

- с открытым артериальным протоком и наличием дополнительных коммуникаций.

2. Транспозиция магистральных сосудов, сопровождающаяся уменьшением легочного кровотока:

- со стенозом выносного тракта левого желудочка

- с ДМЖП и стенозом выносного тракта левого желудочка (сложная транспозиция)

В 80% случаев транспозиция магистральных сосудов сочетается с одной или несколькими дополнительными коммуникациями; у 85-90% больных порок сопровождается гиперволемией малого круга кровообращения. Для транспозиции магистральных сосудов характерно параллельное расположение аорты относительно легочного ствола, тогда как в нормальном сердце обе артерии перекрещиваются. Чаще всего аорта находится впереди легочного ствола, в редких случаях сосуды располагаются в одной плоскости параллельно, или аорта локализуется кзади от легочного ствола. В 60% наблюдений обнаруживается D-транспозиция – положение аорты справа от легочного ствола, в 40%- L-транспозиция – левостороннее положение аорты.

Особенности гемодинамики при транспозиции магистральных сосудов

С позиций оценки гемодинамики важно различать полную транспозицию магистральных сосудов и корригированную. При корригированной транспозиции аорты и легочной артерии имеет место желудочково-артериальная и предсердно-желудочковая дискордантность. Другими словами, корригированная транспозиция магистральных сосудов сочетается с инверсией желудочков, поэтому внутрисердечная гемодинамика осуществляется в физиологическом направлении: в аорту поступает артериальная кровь, а в легочную артерию венозная. Характер и выраженность гемодинамических нарушений при корригированной транспозиции магистральных сосудов зависят от сопутствующих пороков – ДМЖП, митральной недостаточности и др.

Полная форма сочетает в себе дискордантные желудочково-артериальные взаимоотношения при конкордантном взаимоотношении других отделов сердца. При полной транспозиции магистральных сосудов венозная кровь из правого желудочка поступает в аорту, разносится по большому кругу кровообращения, а затем вновь поступает в правые отделы сердца. Артериальная кровь выбрасывается левым желудочком в легочную артерию, по ней – в малый круг кровообращения и вновь возвращается в левые отделы сердца.

Во внутриутробном периоде транспозиция магистральных сосудов практически не нарушает фетальное кровообращение, поскольку легочный круг у плода не функционирует; циркуляция крови осуществляется по большому кругу через открытое овальное окно или открытый артериальный проток. После рождения жизнь ребенка с полной транспозицией магистральных сосудов зависит от наличия сопутствующих коммуникаций между малым и большим кругом кровообращения (ООО, ДМЖП, ОАП, бронхиальных сосудов), обеспечивающих смешение венозной крови с артериальной. При отсутствии дополнительных пороков дети погибают сразу после рождения.

При транспозиции магистральных сосудов шунтирование крови осуществляется в обоих направлениях: при этом, чем больше размер коммуникации, тем меньше степень гипоксемии. Наиболее благоприятными являются случаи, когда ДМПП или ДМЖП обеспечивают достаточное смешивание артериальной и венозной крови, а наличие умеренного стеноза легочной артерии предотвращает чрезмерную гиперволемию малого круга.

Симптомы транспозиции магистральных сосудов

Дети с транспозицией магистральных сосудов рождаются доношенными, с нормальным или несколько повышенным весом. Сразу после рождения, с началом функционирования отдельного легочного круга кровообращения, нарастает гипоксемия, что клинически проявляется тотальным цианозом, одышкой, тахикардией. При транспозиции магистральных сосудов, сочетающейся с ОАП и коарктацией аорты, выявляется дифференцированный цианоз: синюшность верхней половины тела выражена в большей степени, чем нижней.

Уже в первые месяцы жизни развиваются и прогрессируют признаки сердечной недостаточности: кардиомегалия, увеличение размеров печени, реже – асцит и периферические отеки. При осмотре ребенка с транспозицией магистральных сосудов обращает внимание деформация фаланг пальцев, наличие сердечного горба, гипотрофия, отставание в моторном развитии. При отсутствии стеноза легочной артерии переполнение кровью малого круга кровообращения приводит к частому возникновению повторных пневмоний.

Клиническое течение корригированной транспозиции магистральных сосудов без сопутствующих ВПС длительное время бессимптомное, жалобы отсутствуют, ребенок развивается нормально. При обращении к кардиологу обычно выявляется пароксизмальная тахикардия, атриовентрикулярная блокада, шумы в сердце. При наличии сопутствующих ВПС клиническая картина корригированной транспозиции магистральных сосудов зависит от их характера и степени гемодинамических нарушений.

Диагностика транспозиции магистральных сосудов

Наличие у ребенка транспозиции магистральных сосудов обычно распознается еще в родильном доме. Физикальное обследование выявляет гиперактивность сердца, выраженный сердечный толчок, который смещен медиально, расширенную грудную клетку. Аускультативные данные характеризуются усилением обоих тонов, систолическим шумом и шумом ОАП или ДМЖП.

У детей в возрасте 1-1,5 месяцев по ЭКГ обнаруживаются признаки перегрузки и гипертрофии правых отделов сердца. При оценке рентгенографии грудной клетки высокоспецифичными признаками транспозиции магистральных сосудов являются: кардиомегалия, характерная конфигурация тени сердца яйцеобразной формы, узкий сосудистый пучок в переднезадней проекции и расширенный в боковой проекции, левое положение дуги аорты (в большинстве случаев), обеднение рисунка легких при стенозе легочной артерии или его обогащение при дефектах перегородки.

Эхокардиография показывает аномальное отхождение магистральных сосудов, гипертрофию стенок и дилатацию камер сердца, сопутствующие дефекты, наличие стеноза легочной артерии. С помощью пульсоксиметрии и исследования газового состава крови определяются параметры насыщения крови кислородом и парциальное давление кислорода: при транспозиции магистральных сосудов SО2 менее 30%, PaO2 – менее 20 мм рт.ст. При зондировании полостей сердца обнаруживается повышенное насыщение крови кислородом в правом предсердии и желудочке и пониженное в левых отделах сердца; одинаковое давление в аорте и правом желудочке.

Рентгеноконтрастные методы исследования (вентрикулография, атриография, аортография, коронарография) визуализируют патологическое поступление контраста из левых отделов сердца в легочную артерию, а из правых – в аорту; сопутствующие дефекты, аномалии отхождения венечных артерий. Транспозицию магистральных сосудов следует отличать от тетрады Фалло, атрезии легочной артерии, атрезии трикуспидального клапана, гипоплазии левых отделов сердца.

Лечение транспозиции магистральных сосудов

Всем пациентам с полной формой транспозиции магистральных сосудов показано экстренное оперативное лечение. Противопоказанием служат случаи развития необратимой легочной гипертензии. До операции новорожденным проводится медикаментозная терапия простагландином Е1, помогающим сохранить артериальный проток незаращенным и обеспечить адекватный кровоток.

Паллиативные вмешательства при транспозиции магистральных сосудов необходимы в первые дни жизни для увеличения размера естественного или создания искусственного дефекта между малым и большим кругами кровообращения. К такого рода операциям относятся эндоваскулярная баллонная атриосептостомия (операция Парка–Рашкинда) и открытая атриосептэктомия (резекция межпредсердной перегородки по Блелоку–Хенлону).

К числу гемокорригирующих вмешательств, выполняемых при транспозиции магистральных сосудов, относятся операции Мастарда и Сеннинга – внутрипредсердное переключение потоков артериальной и венозной крови с помощью синтетической заплаты. При этом топография магистральных артерий остается прежней, по внутрипредсердному туннелю из легочных вен кровь поступает в правое предсердие, а из полых вен – в левое.

Варианты анатомической коррекции транспозиции магистральных сосудов включают различные способы артериального переключения: операцию Жатене (пересечение и ортотопическую реплантацию магистральных сосудов, перевязку ОАП), операцию Растелли (пластику ДМЖП и устранение стеноза легочной артерии), артериальное переключение с пластикой МЖП. Специфическими послеоперационными осложнениями, сопровождающими коррекцию транспозиции магистральных сосудов, могут служить СССУ, стеноз устьев легочных и полых вен, стеноз выносящих трактов желудочков.

Прогноз транспозиции магистральных сосудов

Полная транспозиция магистральных сосудов – критический, несовместимый с жизнью порок сердца. При отсутствии специализированной кардиохирургической помощи половина новорожденных погибает в первый месяц жизни, более 2/3 детей – к 1 году от тяжелой гипоксии, недостаточности кровообращения и нарастания ацидоза.

Хирургическая коррекция простой транспозиции магистральных сосудов позволяет достичь хороших отдаленных результатов в 85–90% случаев; при сложной форме порока – в 67% случаев. После операций пациенты нуждаются в наблюдении кардиохирурга, ограничении физических нагрузок, профилактике инфекционного эндокардита. Важное значение имеет пренатальное выявление транспозиции магистральных сосудов с помощью фетальной ЭхоКГ, соответствующее ведение беременности и подготовка к родам.

Источник