Мальформация сосудов что это

Если в процессе эмбрионального развития нарушается формирование кровеносной системы, то образуется сосудистая мальформация. Это неправильное соединение вен и артерий, которое проявляет себя в пубертатном возрасте. Все начинается с головной боли, мигрени и судорог. В тяжелых случаях у детей наблюдаются эпилептические припадки.

Определение

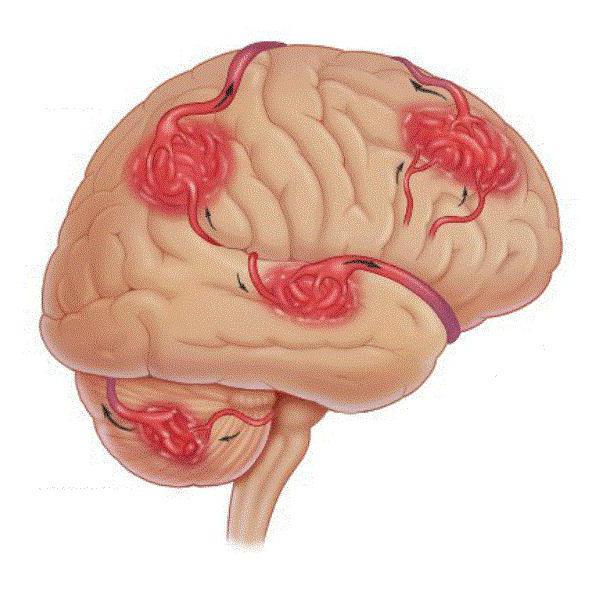

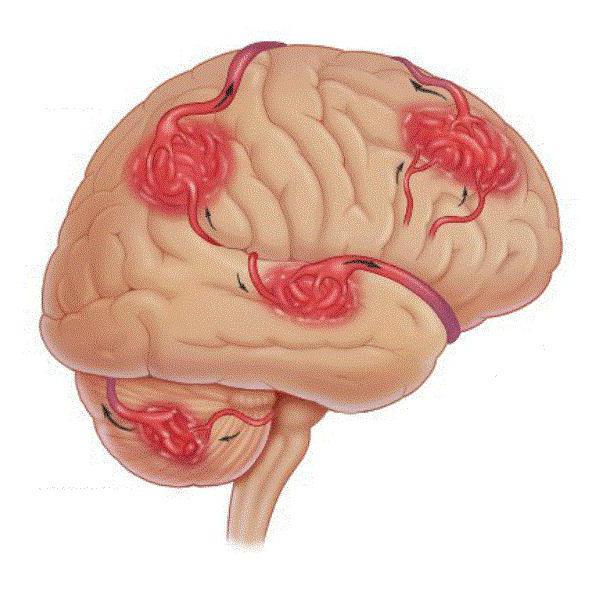

Строение сосудов отличается на всем протяжении кровеносной системы. Некоторые из них толще, какие-то имеют мышечную стенку, у некоторых есть клапаны, но все они соединены между собой в определенной последовательности. Если по каким-то причинам установленная природой последовательность нарушается, то образуются конгломераты извитых сосудов, называемых мальформациями.

Как правило, это врожденная патология, причины которой неизвестны. Она встречается у девятнадцати из ста тысяч новорожденных каждый год. Мальформации могут вызвать синдром обкрадывания, сдавливать ткани спинного и головного мозга, образовывать аневризмы и становиться причиной инсультов и кровоизлияний под мозговые оболочки. Чаще всего осложнения случаются уже в зрелом возрасте, после сорока лет.

Классификация

Существует несколько форм, которые может принимать сосудистая мальформация. Для их систематизации используется принятая в 1996 году американская классификация ISSVA. Ее принципиальное отличие от других классификаций – разделение всех аномалий на опухоли и мальформации.

- Сосудистые опухоли:

– инфантильная гемангиома (появляется в детстве);

– врожденная гемангиома;

– пучковидная гемангиома;

– веретеноподобная гемангиоэндотелиома;

– капошиформная гемангиоэндотелиома;

– приобретенные опухоли. - Мальформации:

– капиллярные (телеангиоэктазии, ангоикератомы);

– венозные (спорадические, гломангиомы, синдром Мафуччи);

– лимфатические;

– артериальные;

– артериовенозные;

– комбинированные.

Мальформация венозных сосудов

Венозная мальформация представляет собой аномальное развитие вен с последующим их патологическим расширением. Она является наиболее распространенной среди всех видов мальформаций. Данная болезнь является врожденной, но проявить себя может как в детстве, так и во взрослом возрасте. Расположение измененных сосудов может быть любым: нервная системна, внутренние органы, кожа, кости или мышцы.

Венозные мальформации могут находиться на поверхности или залегать в толще органа, быть изолированными или растягиваться на несколько частей тела. Кроме того, чем ближе они располагаются к поверхности кожи, тем более насыщенный цвет приобретают.

Из-за необычной формы и цвета их можно спутать с гемангиомами. Для дифференциальной диагностики достаточно слегка надавить на измененный участок. Мальформации мягкие и легко изменяют свой цвет. В случае залегания аномальных сосудов глубоко в теле человека внешне патология может никак не проявляться.

Вместе с ростом ребенка увеличивается и мальформация, но под действием триггерных факторов, таких как оперативные вмешательства, травмы, инфекции, прием гормональных препаратов, вынашивание ребенка или период менопаузы, наблюдается быстрый экспансивный рост сосудов.

Мальформация Киари

Это сосудистая мальформация, которая характеризуется низким расположением миндалин мозжечка. Заболевание описал в конце девятнадцатого века австрийский врач Ганс Киари, в честь которого и был назван феномен. Он выделил несколько наиболее распространенных видов данной аномалии. Из-за низкого расположения миндалины затрудняют отток жидкости из головного в спинной мозг, это создает повышенное внутричерепное давление и провоцирует развитие гидроцефалии.

Мальформация Киари первого типа описывает смещение миндалин мозжечка вниз и проталкивание их через большое затылочное отверстие. Такое расположение вызывает расширение канала спинного мозга, что клинически проявляет себя во время полового созревания. Самыми частыми симптомами являются головная боль, шум в ушах, неустойчивость при ходьбе, диплопия, нарушение артикуляции, проблемы с глотанием, иногда рвота. Для подростков характерно снижение болевой и температурной чувствительности в верхней половине тела и конечностях.

Мальформация Киари второго типа развивается, если увеличен размер затылочного отверстия. В таком случае миндалины мозжечка не опускаются, а выпадают в него. Это приводит к сдавлению спинного мозга и мозжечка соответственно. Одновременно с этим возможны симптомы застоя жидкости в головном мозге, пороки сердца, нарушения эмбриогенеза пищеварительного канала и мочеполовой системы.

Спинной мозг

Мальформация спинного мозга – это редкое заболевание, приводящее к прогрессирующей миелопатии. Артериовенозные мальформации предпочитают располагаться между листками твердой оболочки либо лежать на поверхности спинного мозга в грудном или поясничном отделах. Чаще патология встречается у взрослых мужчин.

Заболевание по симптоматике напоминает рассеянный склероз и может ввести невропатолога в заблуждение. Резкое ухудшение состояния наступает после разрыва сосудов и кровоизлияний в подпаутинное пространство. У больных наблюдаются расстройства чувствительной и двигательной сферы, нарушения в работе тазовых органов. Если присоединяется корковая симптоматика, то заболевание становится больше похоже на БАС (боковой амиотрофический склероз).

В случае если пациент предъявляет жалобы, характерные для двух разных неврологических расстройств, врач обязан заподозрить мальформацию сосудов и провести визуальный осмотр позвоночника. Признаками наличия измененных сосудов будут липомы и участки повышенной пигментации. Такого человека следует отправить на магнитно-резонансную томографию или компьютерную миелографию. Это позволит верифицировать диагноз.

Симптомы

Сосудистая мальформация похожа на бомбу с часовым механизмом или на пистолет с взведенным курком в руках у ребенка – никто не знает, когда начнется катастрофа. Несмотря на то что заболевание является врожденной аномалией, проявлять себя оно начинает намного позже. Выделяют два типа течения сосудистой мальформации:

– геморрагический (в 70 % случаев);

– торпидный (в оставшихся 30 %).

Ни один из вариантов нельзя назвать привлекательным для человека с данным диагнозом. В случае геморрагического течения у пациента наблюдается повышенное артериальное давление, а сам сосудистый узел небольшой и располагается в области затылка. У половины людей с геморрагическим типом мальформации случается инсульт, который приводит к инвалидизации или смерти. Риск кровоизлияния увеличивается с возрастом, а для женщин дополнительным фактором является беременность и роды.

Если человек успешно перенес первый инсульт, то с вероятностью 1:3 в течение года будет повторное кровоизлияние. А затем и третье. К сожалению, после трех эпизодов мало кто выживает. Примерно у половины пациентов наблюдаются сложные формы кровоизлияний с образованием внутричерепных, подоболочечных или смешанных гематом и тампонады желудочков мозга.

Второй вариант течения вызывает крупная, лежащая глубоко в коре мозга сосудистая мальформация. Симптомы ее достаточно характерны:

– судорожная готовность или наличие эпилептиформных приступов;

– сильные головные боли;

– наличие дефицитарной симптоматики, схожей с опухолями мозга.

Синкопальное состояние

Практически у всех людей с сосудистыми мальформациями, расположенными в головном мозге, рано или поздно появляются синкопе (то есть обмороки). Это связано с временным снижением объема мозгового кровообращения. Во время синкопального состояния пациент бледный, покрыт холодным потом, руки и ноги у него холодные, пульс слабый, а дыхание поверхностное. Приступ длится около двадцати секунд, и по его завершении больной ничего не помнит.

Каждый год появляется больше полумиллиона новых случаев синкопе, и только малая часть из них имеет четкую причинно-следственную связь. Синкопальное состояние может быть вызвано чрезмерным раздражением каротидного синуса, невралгией тройничного или языкоглоточного нерва, недостаточностью регуляции вегетативной нервной системы, нарушениями сердечного ритма и, конечно же, сосудистыми мальформациями. Аномальные артерии и вены обеспечивают шунтирование крови и ускорение ее кровотока. За счет этого мозг не получает достаточно питания, что проявляется нарушениями сознания.

Осложнения

Еще до того, как мальформация проявит себя клинически, у человека скрыто будут развиваться необратимые патоморфологические явления. Это происходит из-за гипоксии участка мозговой ткани, ее дистрофии и отмирания. В зависимости от расположения пораженной области, наблюдается характерная очаговая симптоматика (нарушения речи, походки, произвольных движений, интеллекта и т. п.), могут быть эпилептические приступы.

Тяжелые осложнения начинаются уже в зрелом возрасте. Аномальные сосуды имеют тонкую стенку и больше подвержены разрывам, поэтому у пациентов с мальформациями чаще встречаются ишемические инсульты. Большие конгломераты артерий и вен сдавливают ткани вокруг себя, вызывая гидроцефалию. Наиболее опасным считается кровоизлияние в результате разрыва сразу нескольких сосудов. Это может как иметь летальные последствия, так и закончиться практически без последствий. Все зависит от количества излившейся крови. Геморрагический инсульт имеет гораздо менее перспективный прогноз и может рецидивировать со временем.

Диагностика

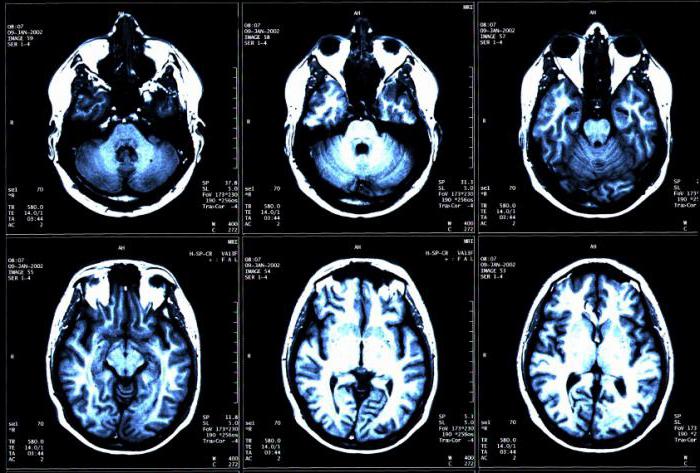

Первичный неврологический осмотр может не выявить никак отклонений у людей с сосудистыми мальформациями. Как правило, требуется прицельное и очень тщательное обследование, чтобы выявить нарушения. Если пациент жалуется на частые сильные головные боли, тремор, периодические нарушения сознания и нарушение зрения или походки, то это повод отправить его на проведение нейровизуализации. Проще говоря, на компьютерную или магнитно-резонансную томографию головного мозга.

Наиболее подробно и точно строение сосудов показывает контрастная ангиография. Для этого пациенту в общую сонную артерию вводят рентгенконтрастную жидкость и делают серию снимков. Этот метод имеет ряд осложнений и побочных явлений, поэтому применяется только в случае затруднений в постановке диагноза.

Для того чтобы посмотреть скорость, направление и уровень кровотока на измененном участке, используют допплеровское ультразвуковое исследование. Этот метод позволяет увидеть сброс крови между артериями и венами, определить тип сосудов, установить наличие аневризм и других осложнений.

Лечение

Поддается ли коррекции сосудистая мальформация? Методы лечения зависят от типа аномалии, ее расположения, размеров очага и наличия в анамнезе инсультов.

Существует три основных метода терапии:

– открытая хирургическая операция;

– малоинвазивная эмболизация;

– неинвазивное радиохирургическое лечение.

Для каждого из них имеются показания, противопоказания и перечень возможных осложнений.

Наиболее травматичной является открытая операция. Для того чтобы добраться до очага, производят вскрытие черепной коробки, клипируют сосуды и пересекают их. Такой вариант возможен в том случае, если мальформация располагается на поверхности мозга и имеет небольшие размеры. Попытки добраться до глубоко залегающего очага могут закончиться повреждением жизненно важных центров и летальным исходом.

Что можно предпринять, если у пациента глубоко расположена мальформация? Лечение заключается в проведении эндоваскулярной эмболизации. Это достаточно щадящая процедура, во время которой в крупный сосуд, питающий аномальный конгломерат, вводится тонкий катетер и под контролем рентгена врач добирается до мальформации. Затем в просвет сосудов вводится гипоаллергенный препарат, который заполняет собой все доступное пространство и перекрывает ток крови в этой области. К сожалению, эта методика не дает абсолютной гарантии того, что сосуд облитерируется полностью. Поэтому чаще всего ее применяют в качестве дополнительного лечения.

Наиболее передовым способом терапии сосудистых мальформаций принято считать операции с применением кибер-ножа (радиохирургия). Суть метода в том, чтобы узкими радиоактивными лучами обрабатывать аномальный очаг с разных точек. Это позволяет быстро разрушить измененные сосуды, не повреждая здоровые ткани. Процесс склерозирования сосудов в среднем занимает несколько месяцев. Преимуществом является полное отсутствие осложнений со стороны нервной системы. Но существуют ограничения для применения данного метода:

1. Общий диаметр сосудов не должен превышать трех сантиметров.

2. В анамнезе не должно быть инсультов или других кровоизлияний. Так как тонкая стенка может не выдержать и разорваться в промежутке между выполнением процедуры и окончательным склерозированием мальформации.

Источник

Последствиями патологии являются разрывы сосудистой стенки с кровоизлияниями, ишемия, аневризмы. Лечение только хирургическое, направленное на удаление, эмболизацию или облитерацию мальформации.

Что это такое

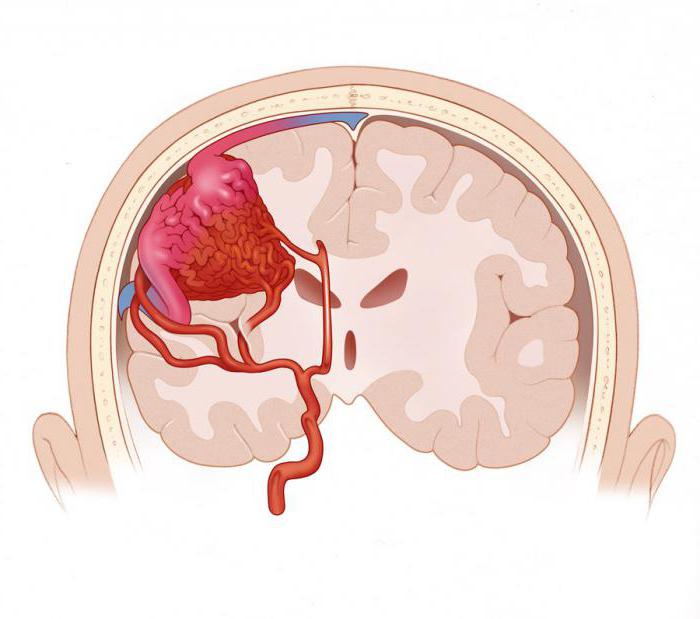

В норме вены с артериями соединяются обширной сетью мелких капилляров. Функция последних – перенос питательных веществ из крови в ткани органов. Диффузия возможна за счет однослойного строения стенки капилляров. При мальформации часть капиллярной сети заменяется более крупными извитыми сосудами. Чаще всего этот клубок представляет собой комбинацию вен с артериями – в этом случае речь идет об артериальновенозной мальформации сосудов головного мозга (сокращенно АВМ). Иногда наблюдаются аномалии только одного типа.

Чем опасна данная патология? При небольшом размере конгломерата он может продолжительное время не проявлять себя, однако крупные образования очень опасны. Прежде всего риском разрыва, так как сосудистая стенка мальформации деформированная, истонченная. Вероятность такого исхода составляет до 4% в год, при этом повторное кровоизлияние наступает в 2 раза чаще. Летальный исход в случае разрыва – 1 случай из десяти, а стойкая инвалидизация наступает в половине из них. Если же помимо мальформации имеются аневризмы, смертность повышается.

Еще одно вероятное последствие – ишемия тканей мозга. Сброс крови напрямую из артерий в вены приводит к тому, что участки мозгового вещества, расположенные ниже по направлению тока крови, лишаются кислорода с питательными веществами. Результатом продолжительного «голодания» становятся дисфункция и отмирание тканей по типу ишемического инсульта.

Несмотря на то что заболевание достаточно редкое – 2 случая на 100 000 – из-за негативных последствий и высокой летальности ему уделяется особое внимание в неврологии.

Классификация

Сосудистая мальформация, находящаяся в головном мозге, может состоять только из вен, артерий либо быть комбинированной. Последний вариант – артериальновенозный – встречается чаще всего.

По типу строения церебральные АВМ подразделяются на:

- Рацемозные (составляют ¾ от общего количества) – разветвленный сосудистый конгломерат.

- Фистулезная – представляет собой массивный шунт между крупными сосудами.

- Кавернозная – скопление тонкостенных полостей, внешне напоминающее ягоды шелковицы (диагностируется в 11% случаев АВМ).

- Микромальформация – небольшое по размерам образование.

Среди изолированных выделяют венозную мальформацию, артериальную, телеангиоэктазию. Аномалии различают также по размеру. Диаметр малых не превышает 30 мм, средних – 60 мм, а крупные – это клубки больше 6 см. Для диагностики и лечения имеет значение локализация дефекта: в легких случаях они расположены вне функционально значимых зон, к которым относятся мозговой ствол, височные и затылочные доли, таламус, сенсомоторная кора, речевая область, центр Брока. Важен также характер дренирования, то есть наличие выхода в крупные вены.

Перечисленные параметры классификации важны для определения риска в случае операции. Каждый из них (локализация, тип дренирования, размер) оценивается по трехбалльной шкале, и в зависимости от суммы набранных баллов определяется операционный риск. Низкий – это 1, а пятерка означает повышенную техническую сложность вмешательства, высокую вероятность инвалидизации или летального исхода.

Причины

В большинстве случаев артериовенозная мальформация головного мозга – следствие нарушения формирования церебральной сосудистой сети во внутриутробном периоде. Генетический фактор не доказан, поэтому наследственность роли, предположительно, не играет. Негативное влияние на развитие системы мозгового кровообращения у плода оказывают хронические заболевания будущей матери, внутриутробные инфекции, повышение радиационного фона. Тератогенный эффект дают также прием некоторых препаратов, интоксикации, наличие у беременной вредных привычек (алкоголизм, наркомания, курение).

Частота кровоизлияний у детей с цереброваскулярной патологией данного типа невелика. Обычно заболевание впервые проявляется после достижения 20-летнего возраста. По мере взросления пациента риск разрыва образования возрастает. Приобретенные мальформации встречаются очень редко, манифестируя к 50 годам. Среди причин развития болезни выделяют атеросклеротические, склеротические изменения сосудистой стенки, а также черепно-мозговые травмы.

Симптомы

Симптоматика заболевания зависит от типа его протекания. Первый, геморрагический, наблюдается более чем в половине случаев (по статистике, до 70%). Он характерен для сосудистых мальформаций небольших размеров. Второй вариант клинических проявлений – торпидный – встречается при крупных и средних образованиях.

Геморрагическое течение патологии

Мелкие конгломераты, характерные для этого типа протекания, могут не проявляться годами. Часто первым признаком заболевания становится разрыв дефектной стенки сосуда с последующим кровоизлиянием. Если артериовенозная аномалия дислоцируется в задней черепной ямке и имеет дренирующие вены, появляется такой клинический симптом, как артериальная гипертензия. В случае разрыва развивается симптоматика геморрагического инсульта:

- интенсивная головная боль;

- тошнота с приступами рвоты;

- парестезии, параличи, мышечная слабость;

- спутанность и потеря сознания;

- расстройства мозговой деятельности (координации, зрения, речи).

Перечисленные признаки свойственны субарахноидальному кровоизлиянию (кровотечение происходит между мозговыми оболочками). На его долю приходится почти половина от общего числа случаев. В остальных кровь изливается непосредственно в мозг с образованием гематом различной локализации. Наиболее опасны из них внутрижелудочковые. К общей симптоматике при внутримозговом кровоизлиянии присоединяются специфические симптомы, по которым можно определить пораженную область мозга.

Торпидное течение патологии

В отличие от геморрагического, о наличии сосудистой мальформации можно судить еще до ее разрыва. Крупные и средние по размеру аномалии проявляются регулярными кластерными головными болями. Приступы могут длиться на протяжении 3 часов, на их фоне нередко развивается судорожный синдром. Еще одним характерным признаком может стать неврологический дефицит, свойственный для опухолей мозга.

В этом случае развиваются общемозговые симптомы: диффузные головные боли распирающего характера, расстройства психики и зрения, рвота, эпиприступы. По характеру эпилептических припадков и предшествующей им ауры можно достаточно достоверно установить местоположение мальформации. Когда она оказывает давление на близлежащие ткани и отдаленные структуры, к общемозговой симптоматике присоединяется очаговая. В зависимости от локализации могут наблюдаться нарушения когнитивных функций, парезы лицевых нервов, параличи конечностей и другие неврологические расстройства.

АВМ вены Галена

Отдельный вид врожденной цереброваскулярной патологии у детей, характеризующийся комплексом дефектов развития большой мозговой вены, включая шунтирование. Встречается достаточно редко, однако в большинстве случаев приводит к летальному исходу.

Единственный вид лечения – нейрохирургическая операция в первый год жизни. Основные симптомы определяются сразу после рождения у половины младенцев с данным типом АВМ: сердечная недостаточность, гидроцефалия. В последующем наблюдается отставание в психическом и физическом развитии.

Диагностика

До разрыва сосудистая мальформация геморрагического типа часто никак не проявляется и может быть обнаружена случайным образом. При торпидном течении заболевания поводом для обращения к неврологу служат головные боли, появление судорожного синдрома, очаговых признаков. На основании жалоб врач назначает консультацию нейрохирурга, который проводит комплексное обследование:

- электроэнцефалографию;

- эхоэнцефалографию;

- реоэнцефалографию;

- КТ и МРТ;

- церебральную ангиографию.

Компьютерная и магнитно-резонансная томография в случае патологии торпидного типа может оказаться неинформативной. Для подтверждения диагноза предпочтительна ангиография с использованием контрастного вещества. При разрыве весь комплекс диагностических мероприятий проводится экстренно, наибольшей информативностью при этом обладает МРТ.

Как лечится мальформация

Лечение аномалии до ее разрыва сводится к исключению конгломерата из кровотока. Выполняется эта задача одним из трех методов: эмболизацией АВМ головного мозга, транскраниальным или радиохирургическим удалением. Методика подбирается с учетом всех операционных рисков, величины и локализации образования.

Операция проводится по показаниям также после разрыва, когда состояние пациента стабилизируется. На остром этапе возможно только удаление гематомы. Комбинированное вмешательство (экстракция сгустка и иссечение АВМ) показано при небольших размерах образования.

Хирургическое удаление

Выполняется транскраниально после трепанации черепа, если объем сосудистой мальформации не превышает 100 мл. Применяется при неглубоком залегании конгломерата вне функционально значимых областей мозга. В ходе операции приводящие сосуды перекрываются методом коагуляции, конгломерат выделяется, отводящие вены перевязываются, АВМ иссекается полностью.

Классическое удаление в большинстве случаев гарантирует полное выздоровление, однако требуется прием ноотропов с ангиопротекторами в восстановительном периоде. Обязательно систематическое наблюдение у врача, поскольку вероятны осложнения – инсульты.

Эмболизация АВМ

Менее травматичная методика лечения, направленная не на удаление, а на окклюзию цереброваскулярной аномалии. С помощью микрокатетера, введенного в разрез бедренной артерии, в мальформацию вводят специальный сополимер, склеивающий сосуды. Данный способ используется только в том случае, когда имеются приводящие сосуды, доступные для катетеризации.

Кроме того, эмболизация проводится в несколько этапов, а полной окклюзии удается добиться только у трети пациентов. Поэтому часто эта манипуляция проводится в качестве подготовительной перед хирургическим иссечением. Предварительное склеивание части сосудов уменьшает риск операционных кровотечений и осложнений в послеоперационном периоде.

Радиохирургический метод

Как и классическая хирургическая операция, позволяет полностью удалить аномалию (однако размер ее не должен превышать 3 см). Этот способ используется, когда транскраниальный доступ к сосудистой мальформации мозга затруднен, а также нет возможности провести эмболизацию. Операция представляет собой часовое облучение пораженной зоны узконаправленным излучением. После этого происходит постепенное склерозирование АВМ в течение нескольких лет.

Недостатком радиохирургического лечения является долго ожидание полного закрытия сосудов, поскольку сохраняется вероятность разрыва. Поэтому современные методики чаще всего состоят из разных типов операций. Например, сначала делается частичная эмболизация, а затем АВМ удаляется хирургически.

Последствия и прогнозы

Наиболее вероятный исход мальформации – это ее разрыв со всеми специфическими симптомами и последствиями геморрагического инсульта. Степень инвалидизации, вероятность летального исхода зависят от объема и локализации кровоизлияния. Повторные разрывы повышают процент смертности. Однако есть возможность дожить до преклонных лет без хирургического вмешательства, что наблюдается примерно в половине случаев АВМ.

Если появляются характерные мозговые симптомы в виде головных болей, эпиприступов, обращение к неврологу и начало лечения помогут избежать осложнений. Каков процент выздоровления после операции? Радиохирургическое и классическое удаление – 85%, эмболизация – около 30%. В комбинации эти методики более эффективны и дают почти стопроцентный результат. Из послеоперационных осложнений наиболее вероятным является инсульт.

Источник