Мальпигиевы сосуды есть у дождевого червя

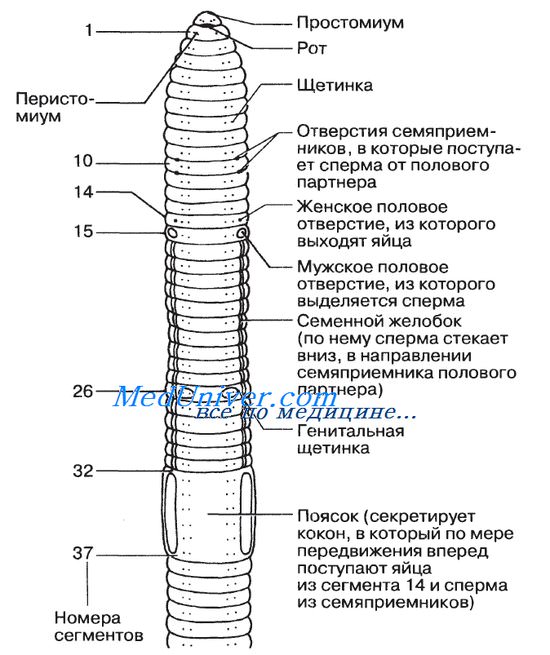

Оглавление темы “Членистоногие. Хордовые.”: Дождевой червь. Класс Oligochaeta. Строение дождевого червя. Размножение дождевого червя.Дождевой червь (Lumbricus terrestris) — животное с длинным цилиндрическим телом, достигающее в длину приблизительно 12—18 см. Передний его конец конусообразный, а задний сплющен в дорсовентральном направлении. И хотя дождевой червь живет на суше, он не смог до конца преодолеть все проблемы, связанные с наземным образом жизни. Спасаясь от высыхания, он живет под землей, прорывая нору во влажной почве, и покидает ее лишь по ночам, отправляясь на поиски пищи или полового партнера. Различия во внешнем строении тела Nereis и дождевого червя обусловлены приспособлением последнего к наземному образу жизни. Тело дождевого червя имеет обтекаемую форму и лишено каких-либо выростов, наличие которых могло бы препятствовать свободному передвижению червя в почве. Простомиум, расположенный над ртом, небольшой и округлый, чувствительных придатков на нем нет. Все сегменты, за исключением первого и последнего, несут по четыре пары щетинок; две из них расположены вент-рально (на брюшной стороне), а две дорсо-латерально. Щетинки дождевого червя выходят из расположенных в стенке тела щитинковых мешков. Они могут втягиваться внутрь или выводиться наружу под действием специальных мышц. Щетинки облегчают передвижение червя по земле. Щетинки используются также и для защиты: цепляясь ими за стенки норы, он прочно удерживается в ней. Самые длинные щетинки, расположенные на сегментах 10—15, 26 и 32—37, используются при копуляции. Еще одна структура, используемая при копуляции, — поясок, расположенный на сегментах 32—37. Эпидермис пояска содержит множество железистых клеток, образующих на спинной и боковых поверхностях некоторое утолщение, напоминающее по форме седло. Поясок участвует в процессах копуляции и формирования кокона.

Ротовое и анальное отверстия дождевого червя расположены на противоположных концах тела. Дождевой червь питается детритом (фрагментами разлагающегося органического материала), который червь заглатывает вместе с почвой. Подавляющая часть поглощенной почвы проходит через кишечник и затем выбрасывается на поверхность почвы в виде характерных кучек. Выделяющаяся через спинные поры дождевого червя целомическая жидкость и слизь, секретируемая железистыми клетками эпидермиса, постоянно увлажняют тонкую кутикулу. В результате предотвращается высыхание кутикулы, облегчается газообмен и создается своего рода смазка, облегчающая передвижение червя в почве. Именно через кутикулу происходит газообмен путем диффузии — процесс, зависимый от наличия в эпидермальном слое разветвленной сети капилляров. Все сегменты дождевого червя, за исключением трех первых и одного последнего, несут по паре нефридиев — канальцев, выполняющих функции выделения и осморегуляции. Они открываются на поверхности тела порами. Репродуктивная система дождевого червя, как и поведение, связанное с размножением, отличается большой сложностью, что, возможно, объясняется наземным образом жизни и необходимостью предохранять от высыхания гаметы и оплодотворенные яйца. Lumbricus гермафродит (т. е. у каждой особи имеются и мужские и женские репродуктивные органы). Контакт дождевых червей друг с другом происходит очень редко, но когда это происходит, спариваться могут две любые особи, поскольку обе они гермафродиты. В результате происходит взаимообмен спермой и оба червя оплодотворяются. Половые органы дождевых червей сосредоточены на переднем конце тела. Внешние признаки, связанные с половым размножением, приведены на рисунке. Спаривание и последующая откладка оплодотворенных яиц — процесс, очень сложный. Спаривающиеся особи располагаются рядом друг с другом во взаимно противоположных направлениях, так что голова одного из партнеров оказывается направленной в сторону хвостового отдела другого и наоборот. – Также рекомендуем “Членистоногие. Тип Arthropoda. Строение членистоногих. Экзоскелет. Кутикула.” |

Источник

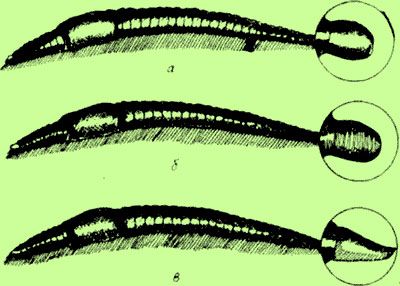

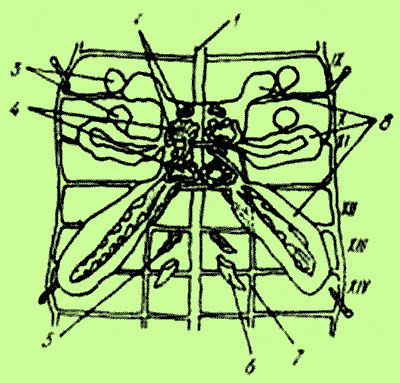

Функция выделения выполняется у дождевых червей (как у всех кольчецов) трубчатыми органами, расположенными попарно в каждом сегменте, кроме самых передних. Эти органы называются нефридиями, что означает по-гречески «орган подобный почке». Нефридии расположены в полости тела по бокам от кишечника. Каждый из них представляет собой извитую трубку, начинающуюся внутри тела отверстием в полость тела, расположенным на головчатом расширении, клетки которого снабжены ресничками. Это расширение называют по аналогии со сходными образованиями у более примитивных кольчецов воропкой (рисунок 15). Почти непосредственно за воропкой нефридий преобладает межсегментную перегородку и проникает в следующий сегмент тела.

Там он сначала образует сильно извитую тонкую трубку, которая переходит в более широкую среднюю часть нефридия, снабженную ресничками. Затем нефридий, делая несколько петель, переходит в выводную часть, которая кончается на брюшной стороне тела наружным отверстием (рисунок 15), или нефридиальной порой. Снаружи ее найти очень трудно, так как края ее всегда плотно сомкнуты. Недалеко от нефридиальной поры имеется расширение нефридиальной трубки, представляющее собой нечто вроде мочевого пузыря. Нефридии снабжены очень богатой сетью кровеносных сосудов. Кровь, выходящая из нефридия, поступает в поперечный, а из него в спинной сосуд (рисунок 16).

Рисунок. 15. Строение нефридия дожденого перья. (Из Штольте).

1 — воронка; 2 — диссепимент; 3 — извитая часть трубки нефридия; 4 — ресничная часть трубки нефридия; 5 — «мочевой пузырь»; 6 — пора нефридия;

7 — наружная петля.

Следует заметить, что у одного из дождевых червей (Allolobophora autipae) нефридиальные трубки не открываются независимыми друг от друга порами, а их наружные части впадают в продольные выделительные каналы, которые проходят справа и слева вдоль всего тела и на заднем его конце впадают в кишечник недалеко от анального отверстия. Таким образом, здесь намечается соединение выделительного аппарата в одно анатомическое целое и устанавливается связь с задним отделом кишечника.

Клетки тонкой части нефридиальной трубки улавливают из крови, циркулирующей вне сети нефридиальных капилляров, продукты азотистого обмена, подлежащие выведению из организма.

Эти вещества попадают в полость нефридиальной трубки и здесь смешиваются с полостной жидкостью, поступающей через воронку на внутреннем конце нефридия. Полостная жидкость также содержит продукты выделения, отмершие клетки, туда попадают сношенные щетинки и т. д. Жидкость нефридиальной трубки биением ресничек гонится по направлению к выводному концу, откуда периодически выбрасывается через наружную пору сокращением мускулатуры стенки тела (Roots, 1955).

Имеются данные о том, что опорожнение концевого пузыря нефридия происходит один раз в три дня. Другие наблюдения говорят о том, что за сутки червь весом в 1 — 1.8 г выделяет 0.82 смя экскрета. Такие количества его должны выделяться из тела несколько раз в сутки.

Рисунок. 16. Кровеносные сосуды нефридия дождевого червя.(Из Штольте).

1 — воронка; 2 — брюшной кровеносный сосуд; 3 — диссеппмент; 4 — брюшная нервная цепочка; 5 — поднервный сосуд; 6 — трубка нефридия с кровеносными сосудами.

В экскрете содержатся в общем те же вещества, что и у млекопитающих, а именно: мочевина, аммиак, креатинин, соли и пр., но в значительно более низких концентрациях. Однако нормальный экскрет червей содержит 0.3% белка, тогда как у высших животных белок в продуктах выделения отсутствует.

Клетки средней части нефридиальной трубки обладают способностью к фагоцитозу, т. е. к активному заглатыванию из полости тела нерастворимых в воде веществ (отмершие клетки, свернувшийся белок, бактерии и пр.). Эти вещества накапливаются там неопределенно долгое время. Санитарную службу этого рода несут и другие клетки внутри организма: амебоидные клетки крови, клетки полости тела и вышеупомянутые клетки хлораго-генной, или желтой ткани. Особенно много амебоидных клеток, наглотавшихся посторонних телец, встречается в полости тела. Сюда они попадают, активно выползая из сосудов, протискиваясь между клетками сосудистой стенки. Из полости тела эти клетки удаляются разными путями.

- Во-первых, они проползают через стенку кишечника и, попадая в его полость, выводятся наружу вместе с испражнениями (это наблюдалось много раз);

- во-вторых, как уже упомянуто, они могут с полостной жидкостью выходить через нефридии;

- в-третьих, могут выходить вместе с полостной жидкостью, выбрызгиваемой через спинные поры.

Вообще можно думать, что полостная жидкость довольно быстро сменяется. Поэтому она и приобретает у червей такое большое значение в процессе выделения. Роль ее в жизни червей станет яснее после ознакомления с водным режимом их тела.

Мы уже указывали на значение воды в теле червей, когда говорили о роли полостной жидкости (98.8 % ее состава — вода) при мышечной работе и о необходимости увлажнения кожи для дыхания. Вода в тело червей непрерывно поступает и выводится обратно в наружную среду указанными выше путями. Таким образом, тело червя и, в частности, полость тела все время прополаскиваются водой. Поэтому для нормального выполнения указанных физиологических функций червям необходимы условия среды, которые обеспечивали бы поступление в их тело воды в значительно большем количестве, чем у большинства наземных животных.

Каким образом вода поступает в тело червей?

Заметим прежде всего, что черви никогда не пьют. Они поглощают воду всей поверхностью тела; вода проходит сквозь покровы и мускулатуру, накапливаясь в полости тела. При этом черви могут использовать воду только в жидком состоянии. Червь в среде, содержащей пары воды, может погибнуть от высыхания, если не имеет иного источника влаги.

При нормальных условиях тело червей содержит около 84% воды. Несмотря па столь значительный запас воды, он оказывается далеко не предельным. Если червю предоставить возможность еще увеличить запас воды в своем теле, он это тотчас же сделает. В этом легко убедиться, если положить дождевых червей в воду. Через несколько часов вес их возрастет на 10 — 12 за счет воды, всосанной поверхностью тела. После вынимания из воды червь возвращается к исходному весу, причем это происходит за очень короткий срок (1 — 2 часа). Удаление избыточной воды из организма происходит очень своеобразным путем: она всасывается клетками кишечника, из них поступает в полость последнего и удаляется главным образом через заднепроходное отверстие, а отчасти и через ротовое.

При нормальных условиях жизни в почве функция удаления избытка воды лежит на нефридиях. Наличие постоянного тока воды через организм путем всасывания ее поверхностью тела и выделения ее в избытке почками — явление, весьма обычное среди водных животных. Оно несомненно унаследовано дождевыми червями от их водных предков.

Обмен веществ водных животных совершается при усиленной циркуляции воды через их тело; им не может угрожать недостаток воды, тогда как в почвенных условиях при таком типе водного обмена достаточное количество влаги делается основным фактором, обеспечивающим возможность существования. Поэтому условия влажности почв имеют главное значение в вопросе о заселении их теми или иными видами дождевых червей.

О способности дождевых червей терять воду в периоды засухи и зимовки, что связано с переходом их в состояние скрытой жизни.

Также рекомендуем прочитать:

- Нервная система и органы чувств. Рефлексы – дождевых червей

- Органы внутренней секреции – дождевых червей

- Органы размножения – дождевых червей

- Eisenia veneta – Венецианская – вид дождевых червей

- Враги и паразиты – дождевых червей

- Выращивание дождевых червей для корма цыплят. (способ М. М. Исаковой – Кео)

- Кишечник и питание – дождевых червей

- Кровеносная система. Функции распределения питательных веществ и кислорода – дождевых червей

- Методы вскрытия – дождевых червей

- Мускулатура и движение. Полость телa – дождевых червей

- Польза и вред – дождевых червей

- Способы сбора и консервированиия – дождевых червей

- Строение тела и главные жизненные отправления дождевых червей – общие замечания. наружные признаки

- Влияние внешних условий на интенсивность образования выбросов дождевых червей на поверхность почвы

- Влияние дождевых червей на перемешивание земли и вынос ее на поверхность

Источник

Дождевыми червями называется семейство крупных почвенных малощетинковых червей Люмбрицида, которые филогенетически относятся к классу малощетинковых червей (Олигохета), подтипу поясковых (Клителлата), типу кольчатых червей (Аннелида) Тип кольчатых червей, или кольчецов, охватывает значительное число видов (около 9000) высших червей.

Особенности их строения следующие (рис. 1):Тело кольчатых червей состоит из головной лопасти, сегментированного туловища и задней анальной лопасти. На головной лопасти располагается большая часть органов чувств.

Особенности их строения следующие (рис. 1):Тело кольчатых червей состоит из головной лопасти, сегментированного туловища и задней анальной лопасти. На головной лопасти располагается большая часть органов чувств.

Кожно-мускульный мешок хорошо развит.

Животное обладает вторичной полостью тела, или целомом, причем каждому сегменту соответствует пара целомических мешков. Головная и анальная лопасти не имеют целома.

Рис. 1. Передний конец тела дождевого червя:

А – правая сторона;

Б – брюшная сторона;

1- головная лопасть;

2 – боковые щетинки;

3 – женское половое отверстие;

4 – мужское половое отверстие;

5 – семяпроводящая бороздка;

6 – поясок;

7 – брюшные щетинки

Ротовое отверстие находится на брюшной стороне первого сегмента туловища. Пищеварительная система, как правило, состоит из ротовой полости, глотки, средней и задней кишки, открывающейся анальным отверстием на конце анальной лопасти.

У большинства кольчецов хорошо развита замкнутая кровеносная система.

Функция выделения выполняется сегментарными органа ми -метанефридиями. Обычно в каждом сегменте имеется одна пара метанефридий.

Нервная система состоит из парного головного мозга, пары окологлоточных нервных стволов, огибающих глотку с боков и соединяющих мозг с брюшной нервной цепочкой. Последняя представляет собой пару более или менее сближенных, а иногда и слитых вместе продольных нервных тяжей, на которых в каждом сегменте располагаются парные нервные узлы – ганглии (за исключением наиболее примитивных форм).

Наиболее примитивные кольчатые черви раздельнополы; у части аннелид выражен гермафродитизм. Малощетинковые обладают также редуцированными пальцами, параподиями и жабрами. Они живут в пресных водах и в почве.

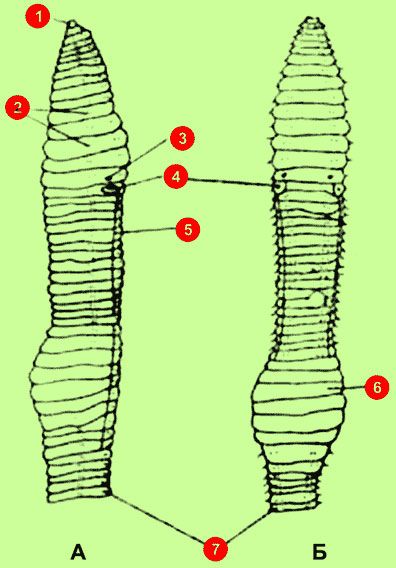

Тело олигохет сильно вытянуто, более или менее цилиндрическое. Длина мелких малощетинковых едва достигает 0,5 мм, наиболее крупных представителей – до 3 м. На переднем конце находится небольшая подвижная головная лопасть (простомиум), лишенная глаз, антенн и пальп. Сегменты туловища внешне одинаковы, число их обычно велико (от 30… 40 до 600), в редких случаях сегментов мало (7.. .9). Каждый сегмент, кроме переднего, несущего ротовое отверстие, снабжен маленькими щетинками, торчащими непосредственно из стенки тела. Это – остатки исчезнувших паралодий, обычно расположенные четырьмя пучками (пара боковых и пара брюшных).

Тело олигохет сильно вытянуто, более или менее цилиндрическое. Длина мелких малощетинковых едва достигает 0,5 мм, наиболее крупных представителей – до 3 м. На переднем конце находится небольшая подвижная головная лопасть (простомиум), лишенная глаз, антенн и пальп. Сегменты туловища внешне одинаковы, число их обычно велико (от 30… 40 до 600), в редких случаях сегментов мало (7.. .9). Каждый сегмент, кроме переднего, несущего ротовое отверстие, снабжен маленькими щетинками, торчащими непосредственно из стенки тела. Это – остатки исчезнувших паралодий, обычно расположенные четырьмя пучками (пара боковых и пара брюшных).

Число щетинок в пучке различно. На конце тела находится небольшая анальная лопасть (пиги-диум) с порошицей (рис. 2).

Рис. 2. Внешний вид анальной лопасти (пигидиума) дождевого червя:

а, б – Эйзениа фоэтида (соответственно гибрид и обычный навозный червь);

в – Люмбрикус рубеллюс

Покровный эпителий, образующий на поверхности тонкую эластичную кутикулу, богат слизистыми железистыми клетками. Особенно многочисленны слизистые и белковые одноклеточные железы в области пояска, который в период размножения червей хорошо заметен. Под эпителием лежат развитые слои кожно-мускульного мешка – наружный кольцевой и более мощный внутренний продольный.

Покровный эпителий, образующий на поверхности тонкую эластичную кутикулу, богат слизистыми железистыми клетками. Особенно многочисленны слизистые и белковые одноклеточные железы в области пояска, который в период размножения червей хорошо заметен. Под эпителием лежат развитые слои кожно-мускульного мешка – наружный кольцевой и более мощный внутренний продольный.

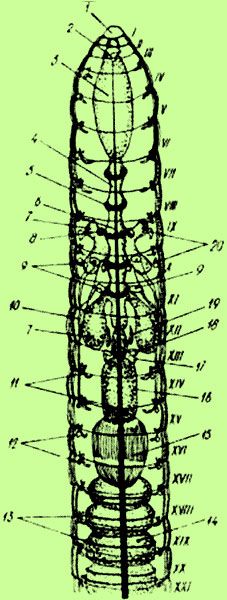

Пищеварительная система состоит из глотки, пищевода, иногда зоба, мускульного желудка, средней и задней кишки (рис. 3). На боковой стенке пищевода находятся три пары особых известковых желез. Они густо пронизаны кровеносными сосудами и служат для удаления карбопатов, накапливающихся в крови.

Рис. 3. Анатомия дождевого червя:

1 – простомиум;

2 – церебральные ганглии;

3 – глотка;

4 – пищевод;

5 – боковые сердца;

6 – спинной кровеносный сосуд;

7 – семенные мешки;

8 – семенники;

9 – семенные воронки;

10 – семяпровод;

11- диссепименты;

12 – метанефридий;

13 – дорзо-субневальные сосуды;

14 – средняя кишка;

15 – мускулистый желудок;

16 – зоб;

17 – яйцевод;

18 – яйцевые воронки;

19 – яичник;

20 – семяприемники.

Римскими цифрами обозначены сегменты тела

Излишки извести поступают из желез в пищевод и служат для нейтрализации гуминовых кислот, содержащихся в поедаемых червями гниющих листьях. Впячивание спинной стенки кишечника в полость средней кишки (тифлозоль) способствует увеличению всасывательной поверхности кишечника.

Кровеносная система устроена по тому же типу, что и у многощетинковых червей. Помимо пульсации спинного кровеносного сосуда, кровообращение поддерживается сокращениями некоторых кольцевых сосудов в передней части тела, называемых боковыми, или кольцевыми, сердцами. Так как жабры отсутствуют и дыхание совершается всей поверхностью тела, в коже развивается обычно густая сеть капиллярных сосудов.

Органы выделения представлены многочисленными сегментарно расположенными метанефридиями. Хлорагогенные клетки, также участвующие в выделении, покрывают поверхность средней кишки и многие кровеносные сосуды.

Органы выделения представлены многочисленными сегментарно расположенными метанефридиями. Хлорагогенные клетки, также участвующие в выделении, покрывают поверхность средней кишки и многие кровеносные сосуды.

Продукты распада хлора-гогенных клеток нередко склеиваются и сливаются друг с другом в более или менее крупные “бурые тела”, которые накапливаются в полости тела, а затем выводятся наружу через непарные спинные поры, имеющиеся у многих олигохет.

Нервная система слагается из пары надглоточных ганглиев, окологлоточных коннективов и брюшной нервной цепочки (см. рис. 3). Лишь у самых примитивных представителей брюшные нервные стволы широко расставлены.

Органы чувств у малощетинковых развиты крайне слабо.

Глаза почти всегда отсутствуют. Интересно, что дождевые черви обнаруживают световую чувствительность, несмотря на то, что настоящих зрительных органов у них нет,- их роль играют отдельные светочувствительные клетки, в большом количестве разбросанные в коже.

Половая система олигохет гермафродитна, половые железы – гонады – локализованы в небольшом числе половых сегментов (рис. 4). В X и XI сегментах тела червя в семенных капсулах находятся две пары семенников, которые прикрыты тремя парами особых семенных мешков, последние развиваются как выпячивания диссепиментов (см. рис. 1).

Рис. 4. Схема строения половой системы дождевого червя (по Стефенсону):

1- нервная система;

2 – семенники;

3 – семяприемники;

4 – передняя и задняя семенные воронки;

5 – яичник;

6 -яйцевая воронка;

7 -яйцевод;

5 -семяпровод;

IX… XIV – сегменты

Половые клетки попадают в семенные мешки из семенных капсул после отделения от семенников. В семенных мешках живчики созревают, и зрелые спермин поступают обратно в семенные капсулы. Для вывода живчиков служат специальные протоки, а именно: против каждого семенника имеется по мерцательной воронке, от которой отходит выводной канал. Оба канала сливаются в продольный семяпровод, открывающийся на брюшной стороне XV сегмента.

Женская половая система образована парой очень маленьких яичников, расположенных в XIII сегменте, и парой коротких ворончатых яйцеводов – в XIV сегменте. Задний диссепимент женского сегмента образует яйцевые мешки, сходные с семенными мешками. Кроме того, к этой системе относятся еще две пары глубоких кожных впячиваний на брюшной стороне IX и X сегментов. Они не имеют никакого сообщения с полостью тела и служат в качестве семяприемников при перекрестном оплодотворении.

Наконец, косвенное отношение к половой системе имеют многочисленные одноклеточные железки, образующие на поверхности тела кольцевидное утолщение – поясок. Они выделяют слизь, служащую для образования лицевого кокона и белковой жидкости, которой питается развивающийся зародыш.

Оплодотворение дождевых червей перекрестное. Два животных тесно соприкасаются брюшными сторонами, головы обращены друг к другу. Поясками обоих червей выделяется слизь, которая обволакивает их в виде двух муфт, поясок одного червя располагается против отверстий семяприемников другого. Из мужских отверстий обоих червей выделяется сперма, .которая при сокращении брюшной мускулатуры продвигается по поверхности тела к пояску, где и попадает в слизистую муфту. Семяприемники партнера производят при этом как бы глотательные движения и принимают поступающее в муфту семя. Таким образом, семяприемники обеих особей заполняются чужим семенем. Так происходит копуляция, после чего черви расходятся. Откладка яиц и их оплодотворение осуществляются значительно позже. Червь выделяет вокруг своего тела в области пояска слизистую муфту, в которую и откладываются яйца. Муфта сползает с червя через его головной конец. Во время прохождения муфты мимо IX и X сегментов семяприемники выдавливают в нее находящееся в них чужое семя, которым и оплодотворяются яйца. Концы муфты после этого смыкаются, она уплотняется и превращается в яйцевой кокон.

Стадия личинки в развитии олигохет отсутствует. Яйца развиваются внутри яйцевого кокона, из которого выходит уже вполне сформированный червячок. У низших малощетинковых развиваются по нескольку зародышей в одном коконе, содержащем водянистую жидкость. Яйца богаты желтком, дробление происходит по спиральному типу.

У высших олигохет кокон содержит питательную белковую жидкость, а яйца бедны желтком. Образующийся зародыш называется “скрытой” личинкой

Источник